成长

跨过那条河流的时候,我常喜欢看两岸的崖壁。哪怕大人们说,河流像妖怪一样喜怒无常,上游的洪水忽然冲下来,瞬间能把几头牛冲走,我也总是迟疑着,舍不得离开。

悬崖上的树木千姿百态,有的树干分了杈,有的树干拧来拧去,说不准会把枝条伸向哪里。仿佛这些树正在跳一支舞,在我注视的时候,它们临时停下,所以什么动作都有。崖壁上时常有鸟叫,有时候还会悬起一个人头那么大的蜂窝。我便胆子大起来,梗着脖子问:“它们怎么不怕妖怪呢?”

大人们看我满不在乎的样子,并不做过多解释,但每次都照例催促着:“快走!”

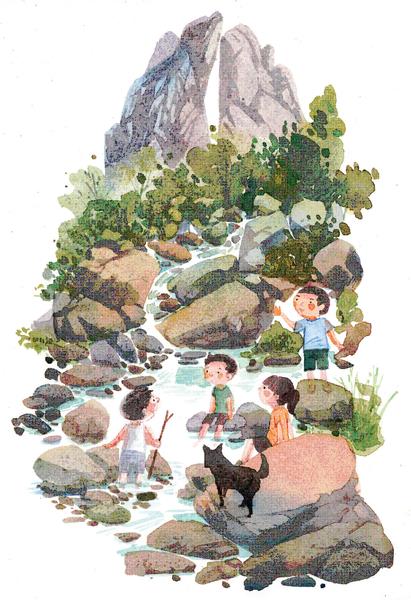

我在纸上画河流的走向,并想象河谷里有什么样的树木和石头。我对它的好奇已经膨胀到了极点。终于,在一个暑假,我叫了表哥、表姐、表弟一起去探险。

那天,我们一吃完早饭就出发了。临下山时,还在路口摘了些苹果,一人一个啃起来。姥姥养的那条黑狗从老远的地方跑来了,摇着尾巴跟着我们,怎么也轰不回去。

干脆让它跟着吧,它可是撵兔子的高手。

一路到谷底,因为干旱,河里的沙子、石子全部裸露出来。两岸的山崖,时而靠近,时而疏远,各种大大小小的鹅卵石铺满了河道。不时会有一块巨大的石头挡住去路,我们爬上去,往下出溜。又遇到一块,再爬上去,却发现前边是个看不出深浅的水坑。我们只好跑到石头的边缘,顺着另一侧的缝隙跳下去。

在山里,水是稀缺物。我们新奇地往跟前凑,却从水面上看到了自己的脸,背景是蓝天和草木丰茂的山崖。这时,一块石子落进去,溅起水花,影子变成涟漪,一圈圈向外围扩散。大家擦拭着溅到脸上的水,哈哈地乐起来。表哥快速转身,把扔石子的表弟按在地上,吓得他直求饶。我们从一旁捡了一截枯枝,一点点地试探,发现这水坑并不深,便脱了鞋子,坐在一旁的石头上,光脚踢腾得水花四溅。河谷里回荡着我们嬉闹的声音,仿佛还有一群孩子在暗处玩耍、打闹呢。黑狗警惕得很,对着四周吼起来,顿时又传来狗叫的回声。就这样,黑狗气得前腿绷直,转起了圈,跟自己的回声吵架。

我心想,大人们的吓唬不过是为了让我们加快回家的速度而已。他们总是说“快点,快点”,不管我们多快,他们都不满意。再说,这里哪有什么喜怒无常的妖怪,莫不是那回声把他们吓住了?我们一边猜测一边哈哈大笑。

一棵半大的松树长在两块石头之间,不知道它是被从上游冲到这里安了家,还是一颗种子在这里偷偷发芽,最终长大了。反正,那两块石头像两只胳膊一样合力围住它,像有意在挽留它似的。这松树会不会像贪玩的我们一样,日思夜想,要去别的地方看看呢?

走着走着,上边的山崖忽然挨得近了,它们形成的缝隙简直就是“一线天”。一些植物漫不经心地垂下,不时从中飞出几只鸟。我当时想,如果此刻站在山崖上,一定能从此岸跳到彼岸。后来,我从山上找过好几次“一线天”,企图完成一次跨越,然而,等我走近了,才发现两岸间最接近的地方,也有近两米宽的距离。想过去,怕是要拥有驾驭空气的神功了。也或许,是我找错了地方。

让我最惊讶的还是石头。石头围成的城堡,可坐可躺,可在上边晾晒我们这一路走来的疲惫。那么巨大的石头,被磨得异常光滑。那是多少年的洪水,多少年的风,才把它们打磨成今天的模样。石头和石头挤在一起,形成不同的风景。

那天坐在石头上,看着崖壁上一层一层的石头镶嵌其中,我忽然感觉远古的时间就被压制、储藏在那里。石头中间,没准隐匿着许多生命的祖先呢。河谷里忽然涌来一股凉风,像是刚刚制造出的新鲜的时间。于是,我在心里偷偷为这河谷取名为时间谷,并且暗自起誓,以后定要拿着照相机来拍下这奇妙的风景。

我们还在这河谷里看到成堆的蜗牛壳,看到蛇蜕下的皮。在河谷拐弯的地方,出现了一个洞,我们站在洞口,看到贴壁趴着几只老鼠,再细看,不是老鼠,是蝙蝠。我们把这洞称作“蝙蝠的家”,还坐在它家门口的石头上聊起了天。黑狗一直抬头盯着它们看,不时发出哼哼唧唧的声音。

就在我们猜测这条河会通向哪里时,头顶忽然响起一声巨大的声响:“干啥呢?!”回声四起,吓得我们一激灵,急忙站起身。他又喊道:“看洪水来了,把你们冲跑!快走!”我们这才看到,在草木的掩映之下,山崖上站着一个人。通过不断传来的铃铛声,我们断定,他是放羊的。我们回答:“玩儿呢。”哪知他又是一顿呵斥,说这里太危险,不能玩,吓得我们赶忙离开了河道。我们怕的并非所谓的洪水,而是他说话的口气。

我们怪那人多管闲事,但又不敢再回去。一抬头,我看见了山顶的古庙,那是一座巨大的建筑。在那样一个道路不通的山尖上,却矗立着庙宇。黑狗像懂我的心思似的,已经跑向那条通往山顶的小路。我们跟过去,它却直往林子里跑,好半天才返回来。我们这才发现,它其实是在追兔子。附近长满了柴胡和野韭菜,不时也会冒出几株鲜红的彼岸花。

我们一直爬到接近古庙的地方,站在古庙石墙的阴影里,才忽然停住了脚步。可能是因为石墙对我们来说太过威严,大人们给的警告忽然就起了作用:庙里可不是玩的地方。黑狗走在前头,看我们停住,它又返回,站在脚边伸长了舌头哈气。好一会儿,表哥才说:“要不,我们回去吧,不早了。”我的肚子很配合地咕咕叫了两声。

我们沿着小径返回,一路摘各种野果吃,也不觉得饿了。慢慢悠悠晃到接近田地的地方,我们忽然听到大人们正撕心裂肺地喊我们的名字。表哥一脸惊恐的样子,边走边说:“你们就说是我带你们来的,知道吗?”我说:“是我让你们去的。再说,河谷里有什么可怕的?”表哥却瞪着我说道:“闭嘴,你别说话就对了。”

我们在东边的柏树下跟姥爷碰了面,姥爷将我们教训了一通,连黑狗都被吓得一动不动。直到姥姥过来,拉着我们说:“先回家吃饭吧。”姥爷高高抬起的手才放下。

我后来听说,表哥和表弟都挨了打,但他们始终没把我提议去河谷里的事说出去。

后来的一个大晴天,我们正在屋里玩耍,忽听得一阵巨响,我抬起头看天,也不像是打雷。姥爷忽然叫我们出去。他带我们去山崖前,只见一股巨大的洪流在河谷里奔涌。我们惊呆了,眼看着它在崖壁上横冲直撞。我甚至担心那棵被石头拦住的松树,这次会不会随着洪水去了远方。我也为那些河谷里的植物、鸟、蜂和蝙蝠担心。

“这洪水有苹果树那么高吧?”表弟问。

表哥纠正道:“应该比房子还高。”

洪水呜咽着,咆哮着,发出恐怖的声音。明明是晴天,可我终于见识到了大人们所说的“妖怪”。

姥爷转过身看着我们,说:“好几年也不会遇到一次这样的洪水,但遇到了,跑都跑不掉。这洪水的出现常常没有丝毫征兆,尤其是在雨季,我们这里是晴天,但上游却因为暴雨形成了洪水。”我们直点头,庆幸探险的时候,没有遇到洪水。雨后,我们沿着河岸串亲戚,才发现,那些在岸边居住的人家,要么房子破了一大块,要么丢失了农具,要么丢失了一些牲畜,有的甚至丢了整个柴火垛……看到那触目惊心的场面,我们开始默默地感谢起那位陌生的放羊人来。

然而,对河流的向往之心不时就会作怪。我常问姥爷,雨季不要在河谷里过多地停留,那深秋呢?下雪天呢?他们说,下雪天就算了,秋天可以去,但必须有大人跟着。

以后的许多年里,我常会梦见时间谷。我在梦里描画它,也在梦里抚摸那里的石头、树木和崖壁,甚至还梦见忽然有洪水袭来,将我裹挟到了远方。很多时候,我都感觉我逝去的少年时光,被寄存在那条河谷里,等着我从梦中取出。

我再也没有机会重走时间谷,但沿着河流的方向,我一直陪伴它走向了山外。同时,还有几股山间的溪水、泉水汇聚其中,虽然水流不大,却一直存在。后来,我从一个很有见识的老人那里得知,这条河流一直通往汾河,再流向黄河。我才明白,原来,故乡的水像我们一样,也有那么远的路要走。

(小双摘自《中国校园文学·青春号》2024年第2期,勾犇图)

成长

在我的个人成长史中,装病成功的经历一共有两次,都在学生时期。

生病这件事,要装得像,也是有“学问”的。不能假装感冒。一说感冒,家长便要量体温,温度计又不会说谎。也不可以说头疼。因为除了必须完成的作业和考砸了却又不得不面对的父母的责备,小孩子是没有什么会引发头疼的事的。能够选择的只有肚子疼。人吃五谷杂粮,哪一种粮食都有可能引发肚子疼。吃得快了,咽得急了,或者菜凉了,饭硬了,等等,都可能让肚子疼起来。肚子疼也最好装,猫着腰,双手捂着肚子,嘴里“哎哟”声不断,只要自己不偷着笑出声来,装病的事便大抵成功了一半。

我第一次装病成功是在小学三四年级的时候。某一天早晨,老师抽查作业,指着我们这一排的同学说:“把作业拿出来。”我这才想起,头一天晚上玩得太过投入,忘了写作业。我窘迫地站在座位旁,咬着嘴唇,低着头,心想:怎么办?众目睽睽之下承认自己没写作业实在是太丢人了。如果爸爸妈妈知道了,还少不了一顿责罚,姐姐也会因为这个嘲笑我。她是班里的好学生,总是考满分,总是被表扬……我没有勇气坦白没写作业的事实,也不敢承担没写作业可能面对的难堪。就在我脑袋里闪过千百个念头却仍不知该如何是好的时候,胃里忽然一阵痉挛,这像是一个及时的提醒。于是,我双手捂着肚子,就势蹲了下来。老师急急地走过来,问:“怎么了?”我说:“肚子疼。”确切地说,我是胃疼。可是小的时候,我根本不晓得还有胃,把胃疼也叫作肚子疼。总之,于我而言,肚子的区域广阔得很,心脏之外的区域都是肚子。

老师问:“能坚持吗?”

我说:“不能。”

我回答得太干脆也太直白了,老师怀疑地盯着我。我紧紧地闭着嘴,生怕自己再说出什么荒唐的话来,头上不由自主地冒着汗。流汗是因为撒谎带来的压力太大了,但在老师眼里,那汗水倒似乎成了疼痛的佐证。所以,老师犹豫了一下,还是决定让我回家。

我背着书包走出学校,可是我不敢回家。姥姥在家,如果她问起来,我怎么说?还有,如果明天老师又跟我要没写的作业,怎么办?我有点儿后悔,想回学校找老师把实情说出来,可走到学校跟前,又犹豫不决:都走出来了,不如干脆回家吧。快到家了,我又懊悔自己刚才已经走到学校跟前,为什么不一鼓作气走进教室。在家和学校之间晃荡了半个上午,一想到要这样“流浪”到傍晚才能名正言顺地回家,我简直要哭出来了。

在家和学校之间,有一个小广场,广场中央有一座大石碑,夏天的时候,我们都在广场上看露天电影,白色幕布就支在那座大石碑旁。石碑下有几级台阶,很平坦。快晌午了,我有些饿,于是坐在台阶上,把带的午饭吃掉,又无聊地看了会儿天。天空很高远,几朵白云飘在空中。我对着天空和云朵发了会儿呆,终于下定决心:这样怀揣着心事“流浪”,实在太折磨人,还是停止吧!既然错了,就改正过来。于是,我趴在台阶上,翻出书本,开始补写前一天的作业,也不管字写得好坏、数学题做得对错,总之一定要赶在下午上课前结束这一切。

我现在已经忘了那天下午自己是如何回到学校的,老师有没有检查我的作业,我又是如何解释我的去而复返的。我唯一记得的是,严厉的中年女老师微笑着冲我点点头,让我回到座位上。我想,老师一定猜到了真实原因,可是,她却善良而宽容地选择了原谅和不拆穿。她呵护了一个小孩子敏感的自尊心,也清楚那个去而复返的小孩子已经在上午的“流浪”中受到了惩罚和教育。她相信那个小孩子一定不会再犯同样的错误。

我当然没有辜负老师的信任,没有再出现因为贪玩而忘了写作业的情况,也没再因为作业或者别的事情对老师撒谎。

可是,装病的事,又发生了一次。那一年我大概十二岁。

当时,我因为不断地面对分别而陷入困惑。

部队家属院里,与我同龄的小朋友来自天南海北。我们说着不同的方言,交换家乡的食物,一起上学放学。我们用木头削制的枪“打仗”,玩得不亦乐乎。我以为这样的日子会持续到我们上中学、上大学,直至结婚生子。然后,我们的孩子也会彼此成为好朋友。我以为我们的友谊就像我姥姥家前面山上的那些树和草,还有雨后的蘑菇一样,就那么蓬勃着、延续着。真实情况却是另一个版本。每当我刚和一个小朋友熟悉到可以分享秘密,我们就会因为各自父亲调防到别处,或者转业、退伍而不得不分离,有时候甚至来不及道别就散落天涯再也不见了。就像《那些花儿》中唱的那样:“我曾以为我会永远守在她身旁,今天我们已经离去在人海茫茫。她们都老了吧?她们在哪里呀?……”我不知道那些曾经的伙伴都散落在哪里,我与他们共处的日子因为找不到可以共情的人而变得不真实,像是我的臆想。我害怕自己会忘了他们,也害怕他们会忘了我,因为忘记就是一种不存在。我就这样胡思乱想着,特别渴望表现出一种存在感,希望每一个人的目光里都有我,也奢望着许多人的心里都有我的位置。

可是,用什么办法能判断,我是不是在某人的心里呢?思来想去,只有装病。

病人要有病人的样子:没胃口,不吃饭;没精神,不说话。这样折腾了几天,我的神色果然真的像病人一样。父母着急上火,领着我往医院跑,自然是查不出什么来的。

对病人的亲属来说,查出来一个结果,即使是最糟糕的,也比没有结果好。查不出就是未知,未知从来都是最可怕的事情。看着家人的忙碌与无措,我渴望证明自我存在感的念头已经烟消云散,罪恶感和负疚感像是涌上岸的浪潮,层层叠叠,将我吞噬。

我说:“我没事。”

家人却因此而愈发怜惜我,他们以为我太过懂事。这更让我难堪。于是,我真的病了。像是要惩罚我的恶作剧似的,我的阑尾骤然疼了起来。我不敢相信这疼痛真实地来自肠子尾端,以为是自己想象的疼痛蔓延到生活中来了。我只有咬牙忍着,却终于忍不住,脸色煞白地被父母背到医院。

急性阑尾炎——这个结果不是我想要的。我躺在病床上,听见医生正和父母沟通。他说根据病症,可以采取保守治疗:静脉注射,禁食。父母庆幸我不必挨一刀接受手术,我却不敢面对他们终于放下心来的宽慰表情,觉得自己又坏又愚蠢。

同学和老师来看望我,关切地问我“还疼吗”,劝慰我不必担心落下的功课,他们都会帮我。好朋友更是每天放了学就来看我,为我讲解当天老师教授的课程。我羞愧不已,再没有了要证明什么或者探查什么的好奇心。爱,或者关心,是不需要证明的。一个人的存在感,也不需要刻意地去证明。忘记一个人或者记住一个人,不是证明存在与否的因果。这世间,并不是所有事情都能够像数学公式一样,被逻辑严密地证明出来。做学生,就认真地做学生该做的事情;做儿女,就认真地做儿女该做的事情;有一天,走到社会上去工作,那就认真地承担起属于自己的责任。我想,这种认真地去做符合自己年龄与身份的事情的态度,就是生而为人最好的证明吧。

关于装病的历史,到此,也算是一个终结。

(海底飞花摘自《东方少年·阅读与作文》2024年第4期,Cyan Lin图)

成长

我不算贪嘴,也很少具体地馋某一样食物,但每每回忆起读书的生活,总有一种味道让我难以忘怀。

那时,我所就读的学校教学质量一流,食堂大厨似乎也进修过营养学,一切菜品都严格遵循低油低盐、低脂低卡的健康标准,早餐尤其寡淡,塞进口中毫无“油星儿”“锅气儿”,更无滋味可言。

冬日里的清晨,同学们披着一抹凉风钻进教室早读,胃中时常只有二两清粥和几颗水煮蛋,虽说也很顶饱,但时间久了,馋虫在腹中横冲直撞,没有人不想念校外小吃摊的“高热量”。尤其在早餐吃了校外的肉火烧、肉烧饼的走读生带着丝丝缕缕未散尽的香辛气味冲进教室时,馋虫便占据理智高地,同学们食指大动。

那天,我自怀中掏出一只包裹在油纸里的酥皮肉火烧时,整个教室立刻就沸腾了。这是同桌老乔央求了好久,我才答应帮他带的。

没错,我就是班里珍贵的走读生之一。

肉火烧是我们本地知名的早餐之一。一个好的肉火烧必须满足“表皮薄焦酥脆、肉馅鲜香嫩滑”的标准,咬下去要有肉汁在嘴里爆开的感觉,面饼需要浸满肉汁……我郑重地将肉火烧递到同桌老乔手里,他登时热泪盈眶。

“吾之求学路颠簸坎坷,这肉火烧未失其酥脆,实属不易。”我一番慷慨陈词后,瞬间有了功成名就之感。话音未落,老乔就如获至宝地捧着肉火烧撕咬了一大口。

打从我开了头,班里一度掀起了带饭风潮,局势一发不可收拾。

最初,得到校外“走私货”的幸运儿们为防止影响他人,还会躲到走廊深处的小窗户前狼吞虎咽。慢慢地,越来越多的同学吃起了这“舶来品”,我们两三个经常帮同学友情带饭的走读生竟扛着携带二十几个肉火烧上学的“硬指标”。

为了不影响课业,全班同学达成了共识:走读生们放弃自己的私人早餐时间,每天早到十分钟,带饭到教室后,大家再一同“开餐”,享用美味。

想来也滑稽,那段日子每天早晨推开教室门,迎接我的便是几十双饿狼般的眼睛。正值二八年华的我,竟也如同肩挑日月的负轭之牛,扛起了让伙伴们“吃得饱、吃得好”的任务。

可惜好景不长,事情很快便败露了。

随着年级部垃圾箱里的餐厨垃圾日益增多,校领导要求各班召开班会,主题是“严禁走读生携带大量早餐进校”。自那以后,校门口的警卫也如我一般,开始身兼数职。“我逃,他追,我插翅难飞”的大戏正式开场。

其实,相较于其他校规校纪,这道禁令平添了几分人道主义意味。大考在即,学生们本就时间紧、课业重,为了赶上七点钟的早自习,绝大多数走读生都在上学路上吃早餐,边吃边走,刚好在进教室时风卷残云般地咽下最后一口。

所以,一禁到底是不可行的,只能说“禁止携带大量早餐”。

那何为“大量”呢?

大家很快谋划出了全员参与的新策略。我们七名走读生,被平均分配了剩余三十五位住校生的早餐需求,刚好“一对五”。

五份早餐藏在书包里,抑或是以校服外套遮盖,均是手到擒来。只是,万事总有意外。

我“被捕”那天,是个晴空万里的周一。走读生队伍有一个人临时请了病假。眼瞅着来不及重新分配运输方案,为确保大家都能吃上美味早餐,我当机立断做出了一个“名利危中来”的大胆决定:携带十人份早餐,以校服遮盖,勇闯校门。

当天警卫处恰巧由我校见多识广的大爷值守,他轻易看穿了我的小伎俩,大吼一声:“喂,那个女同学!”

彼时我心中咯噔一声。但我迅速反应过来,默默算了一下距离后,仗着自己身高一米七、腿长跑得快的优势,撒丫子狂奔起来。

我一边跑,一边听到大爷在身后呼喊:“哎哟,你别跑了。我不追你了,你注意安全啊。你别害怕!不就是早饭嘛,我不追啦——”

哦?我校门卫竟如此通晓江湖道义?

我心下一喜,脚步放缓,全神贯注于手里的十份早餐,正打算回身给大爷一个感激涕零的微笑之时,斜前方突然蹿出一个黑影。哦,是另一名身手矫健的年轻警卫。

我在剧烈的撞击之中猛然发现自己上当了,紧接着便被警卫们包围。

大爷轻飘飘的一句“兵不厌诈”,我便成了“典型”。

那日,早饭被同学“接应”走了,我却被留了下来。

年级部大会上,教导主任让我上台做检讨,三四百字的发言我磕绊了五六分钟才说完,一低头却迎上几百双饱含“崇敬”的眼睛。

其实,那天是我此生第一次站在那么多人面前发言。台下几百张青春洋溢的脸,无论认识我的、不认识我的,每个人望向我的眼神里都藏着笑,藏着令人啼笑皆非的“感激涕零”。

遥遥望去,在我们班队伍的末端,同桌老乔还从口袋里摸出一片油纸在空中挥舞了几下,然后佯装抹泪。我看懂了他脸上的那副搞笑神态,这是我们之间的暗号,他的意思是:你虽光荣牺牲了,但永远活在我的心中。

真的挺幼稚的,但我又真的挺怀念的。

我其实是个彻头彻尾的“淡人”,从小到大都是朋友圈子里的“小透明”。但不知为什么,从那天起,每每走在校园里,我总会被陌生的同学叫住打招呼或是微笑致意。

其实,那时的我们十分明白,学校禁止外带食物是出于对学生健康的考虑,并没有谁要真的揪住这件小事不放。警卫大爷们无数次“睁一只眼闭一只眼”,校方领导也只是口头教育、正向引导。至于我们那时的“地下工作”,也不过是自己给自己的青春剧目“加戏”而已。

今日回想起来,如若味蕾也能乘上“食”光机,我希望我们都能回到那一年,跟伙伴们坐在一起,笑着闹着,吃一顿早餐。

(本刊原创稿件,陆世清图)