沿着科尔卡河谷且行且住,关注的主要是生活在这里的人。

天亮得很早,五点多小广场上已经响起了村政府的高音喇叭。虽然在这条河谷里我们谁也不认识,但我们决定再走一个村庄。羊改(Yanque)比较近,名字也比较好听,就去那儿吧;其实这一带的印第安地名都很上口,如Achoma,Maca等等。

大山腹地,无名小村,然而自殖民地时期遗留下来的格局大体雷同:中心一个小广场,四围有高耸着十字架的天主教堂,村公所,邮电所,派出所,白色的建筑材料取自不远处的雪山。廊檐下,光着脚的印第安妇女席地而坐,出售粗糙的黑凉鞋和成堆的褐色大陶罐,手里缝制着旅游工艺品。

本想找本村神父聊聊,但听说他是一个住在奇瓦伊镇的美国人,于是我们直接找到村公所(municipalidad)。有一个上面来的什么机构下来宣传男女平等、生态保护,村民代表正在开会。待我用熟练的西班牙语自我介绍一番后,村长决定派一个“村里了解情况最多的老人”接待我们。

老人戴一顶小毡帽,又瘦又小,言语不多,但有一种耐人琢磨的作派。我很早就觉得,拉丁美洲下层人好像有一种下意识模仿上层人的殖民地遗风。他把我们领到一间有电脑的办公室里,坐在一张大办公桌前,掏出一个大笔记本,把自己的名字“Videl”规规矩矩地写在上面,写完把本递给坐在对面的我们,要求我们也写下名字。然后开始有板有眼地讲述:

“羊改建于18世纪末,因为教堂的大钟上刻着这个年代。羊改是这一带19个村子中唯一在科尔卡河两岸都有土地的村子,河水上涨的时候,要用石头垒起桥来过河。”

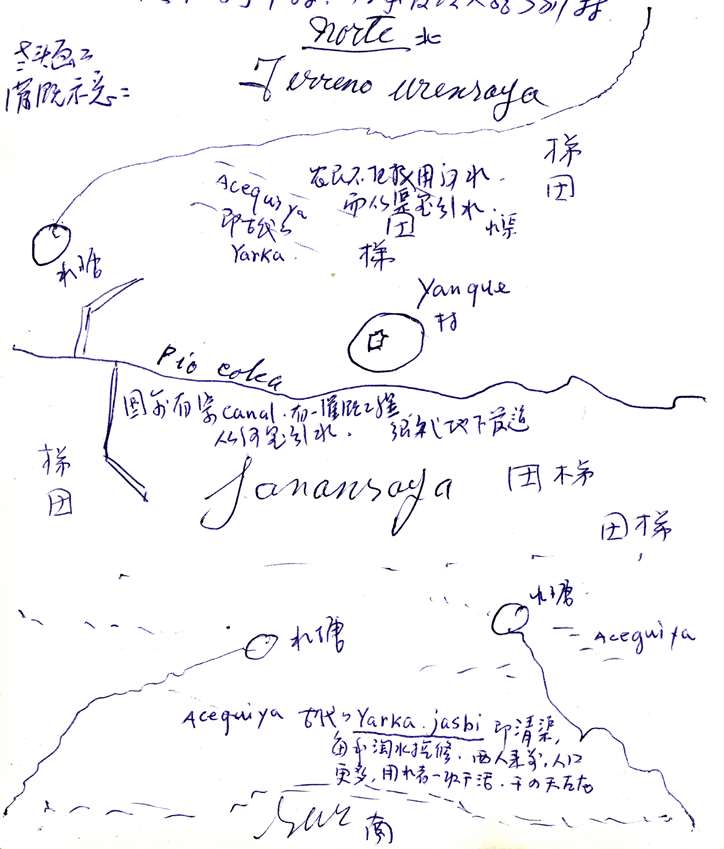

印卡水利 据老头介绍,这里的灌溉用水来自25公里之外的米斯蒂雪山。有水渠靠山势把水引过来。“这些水渠嘛,谁也说不清最早是什么时候修建的,有年头啦,它在我们的语言中叫 yarka。我们村里有一个7人组成的‘用水户委员会’,在奇瓦伊镇有一个‘水管理联合委员会’,因此在用水方面没有太大的冲突。每个村还有一个‘给水管理员’(regidor del agua),负责给水和看管‘涝坝’(老人用的词是克丘亚语中的koqia),从山上来的水晚上就积蓄在涝坝里。村里的水委员会每年照例组织一次4天的义务劳动,集体清理水渠,这项劳动在我们克丘亚语里叫做‘yarka jasbi’……”

羊改村老头灌溉示意图

老人的叙述虽然很简朴,但话语的背后连带着一个巨大的传统,而这巨大的传统又联系着与“文明”命题有关的无数次论战。

西班牙人到来之前的美洲究竟是蛮荒之地呢,还是与“欧洲中心”有别的异样文化?涉及安第斯山区印第安人的农业水利,有不少历史文献。据《印卡王室述评》:

那里的人必须在高山峻岭中开渠引水,他们没有钢铁工具,全凭膂力以石击石来打碎硕大的石头……这些水渠完全可以与世界上已有的最宏伟建筑相媲美,而且可以名列前茅。如果遇到溪流挡住水渠的去路,他们就绕过遇上的所有山岭,追溯到源头以阻断水流。遇有山岭时就劈山引水,近山之处的水渠深达10至12西班牙尺。水渠外面覆以宽大石板,石板六面均经打磨……依次排放,互相粘合,板上盖土,植以草被,以利坚固,免得牲畜穿过时踏坏。

近代考察者也以丰富的实例证明,现代秘鲁的水利设施无论从水渠的长度上,还是从利用率上,仍没有超过“前哥伦布”时代的工程。一些水渠的名称来源于早于印卡人的mochica语,估计已有1500年的历史。

土豆研究所的萨拉斯老头曾热情地推荐我们去他的家乡——帕里纳科恰省的科拉科拉(Coracora)参观富有印第安传统的水管理系统,去孔蒂苏尤省的丘基潘帕(Chuquibamba)探访古老的农业灌溉网。

假如我们有时间,一定能在印卡古国的广袤土地上发现一处处奇迹。

19世纪著名的阿根廷政治家巴托洛梅·米特雷(Bartolomé Mitre)曾言简意赅地说:“上秘鲁(指今天的玻利维亚)和下秘鲁的印第安人是天生的水利专家。”

比德尔老头简短的村况介绍,还涉及了 印第安人的社会 组织和生产制度 。

秘鲁史学家马里亚特吉在著名的《关于秘鲁国情的七篇论文》

里曾以大量的篇幅论及印卡帝国中的“艾柳”(ayllu,可以译为“村社”)组织形式和“明加”劳动形式所包含的共产主义成分。minga,即互助义务劳动,老人提到的yarka jasbi应该属于minga的一种。秘鲁作家卡斯特罗·波索在《我国的土著村社》中对“明加”进行了著名的总结:

里曾以大量的篇幅论及印卡帝国中的“艾柳”(ayllu,可以译为“村社”)组织形式和“明加”劳动形式所包含的共产主义成分。minga,即互助义务劳动,老人提到的yarka jasbi应该属于minga的一种。秘鲁作家卡斯特罗·波索在《我国的土著村社》中对“明加”进行了著名的总结:

土著村社保存了两个伟大的社会经济原则,无论是社会学,还是大工业家的经验,至今都未能令人满意地解决这些原则问题,即:多样的劳动合同办法,和以较少的生理消耗在愉快、竞赛和亲密友爱的气氛中实行这种合同。

殖民主义和大庄园制破坏了印第安人的生产和社会体系,但是传统并没有消失殆尽。因此马里亚特吉、卡斯特罗·波索、冈萨雷斯·普拉达(González Prada)等上个世纪三四十年代的著名秘鲁知识分子才有可能在“印第安人出路何在”的命提下讨论“印第安共产主义”的启示。也因此,当今的墨西哥萨帕塔游击队,埃沃·莫拉雷斯(Evo Morales)领导的玻利维亚印第安人复兴运动,才有可能在21世纪建立印第安绿洲,探索“村社社会主义”(e l socialismo comunitario)前途。

跟随着比德尔老头的脚步,我们走进了羊改村。漆成天蓝色的铁门,锁住了一处处火山岩垒成低矮院墙的小院。简陋的土屋上,“藤森顶”

在骄阳下泛着刺眼的白光。一块块稀疏的庄稼地里,大鹅卵石垒成了田埂。

在骄阳下泛着刺眼的白光。一块块稀疏的庄稼地里,大鹅卵石垒成了田埂。

比德尔告诉我们,过去羊改村每家能有10托博土地

,现在土地比过去少了。不可思议的是,老人口中的“托博”这个面积计量单位竟然源自500年前的印卡帝国。《印卡王室述评》第五卷“分给每个印第安人的土地量”一章中专门介绍了“托博”的含义。

,现在土地比过去少了。不可思议的是,老人口中的“托博”这个面积计量单位竟然源自500年前的印卡帝国。《印卡王室述评》第五卷“分给每个印第安人的土地量”一章中专门介绍了“托博”的含义。

老人说,不少人外出务工,但很多人找不到工作又返回家乡。人们种土豆,种玉米、蚕豆和大麦。如果选用优质土豆品种,精心管理,在这里的土地上,一棵土豆秧能结五六公斤土豆。粮食仅够维持生活,需要用钱时,就做面包卖,有时也靠实物交换解决生计。

比德尔老头没有像有些人那样夸赞大搞自由主义经济并疯狂镇压游击队的藤森,他怀念上世纪70年代的左翼军人贝拉斯科将军(Juan Velasco Alvarado):“将军搞了土改,把大庄园的土地分给农民,出现了很多小农户(chacra),还给农民提供技术咨询。”

梯田 走出村庄,随老人来到一大片开阔的谷地,远处是高耸的雪山,四周是荒芜的原野。静谧,高原烈日下死一样的静谧。

“看,那层层山坡上都是古代的梯田啊,那时候的农业养活了多少人!”

在比德尔的指点下,我们如梦方醒,眺望着依稀可见的梯田痕迹,想象着古代印卡帝国农业的繁荣景象。根据我曾读过的一条消息,考古工作者曾在秘鲁发现过一座4000年前储藏玉米的仓库,由46个石结构的大型储藏室组成,当时的农业规模之大可见一斑。

老人引领我们下到沟里,熟稔地指点着一些风化的石头,提示我们昔日梯田的痕迹。“西班牙人把人们赶到矿井下挖金银,水渠荒弃了,梯田也成了旱渴的废墟。”今天,秘鲁的土豆田,80 %靠雨水,只有20%是水浇地。

哥伦布“发现”美洲的说法只在下列意义上是积极的:美洲大陆的原住民曾在“与外界没有交流”的古代,发展了自己的文明,许多文明果实的印第安名称就是证明。梯田也有印第安名字,人们称它waru-waru。

尽管在世界“正”史中,美洲原住民的文明从没有得到足够正视,但有识之士没有停止考察和“再发现”。早在上个世纪30年代,美国人富勒·库克(Orator Fuller Cook)在论文《秘鲁:驯化中心》中,称古代秘鲁人是“改造土地的专家”(soilmakers),认为梯田不仅有效地利用了破碎的土地,更反映了耕作者保持水土、持续发展的农业意识。

1936年,一位考察了安第斯山梯田的美国技术人员曾估计,倘若在这一年用现代化的方法修建那些梯田的话,每1英亩就要花费大约3万美元。引用这个例子的乌拉圭作家爱德华多·加莱亚诺在《拉丁美洲被切开的血管》中补充道:

在当时那既不会使用轮子,又没有马匹和铁器的帝国,修建梯田和灌溉水渠之所以可能,全靠的是由明智的劳动分工而产生的惊人的组织程度和技术成熟程度,当然也靠了主宰着人和土地关系的宗教力量。印第安人认为土地是神圣的,因而也是永远具有生命力的。

看完了梯田,我冒昧地提出,希望到比德尔老人家看看。他迟疑片刻便同意了。我们跟着他走回村庄,来到一间破旧的草房前,墙是用石头和泥砌成的,有一扇矮小的木门。比德尔用钥匙打开铁锁,昏黑的屋里只有一张破旧的木床,床边堆放着盖着草的土豆。比德尔告诉我们,储存土豆时要在地面上铺一层燕麦秆,土豆上面再盖上一种草,以防虫防霉。人们还种植一种带薄荷味的花muña、蓝桉等树木,用于同一目的,这些方法都来自传统。

我好奇地问比德尔:“您怎么没用那种亮闪闪的金属板做房顶?”没想到引起他一段辛酸回忆:他曾被前妻诬告为“恐怖分子的朋友”,先受审,后假释,每两个月须去警察局汇报,并丧失了全部财产。获释后,比德尔起先靠给游客吹笛子讨小费为生,一个月前在村公所得到了一个看门人的职位,睡在村公所,每夜可得到5个索尔。所以,我们早上在那里遇见了这位看门老头。

分手时,我们真心诚意地向比德尔道谢,而比德尔向我们要“一点小费”。我想了一下,把5个索尔放在他的手心。

同路回程有一群放肆的法国游客,肆无忌惮地在路边撒尿,在车内吵闹。车过岔路口,上来一个印第安小伙子,干净的衬衣,熨过的旧裤子,擦亮的皮鞋,修剪过的头发。胸前挂一支排箫,怀抱一把小五弦琴“恰兰戈”,从上车几乎一直弹唱到阿雷基帕。他表演得相当专业,间或说几句克丘亚语,还用气吹出、用手指拨出各种特殊的声音。车上的法国佬扭摆着上身,吹着口哨,一点也体会不出年轻艺人的辛酸。快到阿雷基帕时,小伙子掏出一个羊毛编织的小挂袋,还有一袋普通的奶糖。他手持两个小袋,走过每一位旅客的身旁,礼貌地请大家“凑个份子”(colaborar),5块糖1个索尔。Z用刚学会的几句西班牙语对他说了称赞和感谢的话。

让想象唤醒雪山下当年的梯田景象

老人指示着古老梯田的痕迹