从战略到战术:《孙子兵法》的军事战略与战术思想

从战略到战术:《孙子兵法》的军事战略与战术思想

《孙子兵法》不仅观点独特,见解深刻,更重要的是它形成了一个完整的军事思想体系。由于篇幅所限,在这里我们只谈一下它的军事战略与战术思想,因为这是它的精华。

《孙子兵法》的战略思想

《孙子兵法》的战略思想

《孙子兵法》的前七篇主要讲的都是战略问题。孙子的战略思想可以归纳为以下四个原则。

一、非危不战,即挽危为战的原则。这体现了孙子的一种“慎战”思想,这种思想渗透在其兵法的所有篇章。“非危不战”的本意在于阐明战争的作用,主要在于保证国家或军队的安全不受威胁,利益不受损害。归根结底,应是为了“挽危而战”。不是到了情况紧急的非常时期,不是到了万不得已的关键时刻,不是到了非用战争或战斗解决问题的紧要关头,就决不要兴兵打仗。

二、非利不动,即战而趋利的原则。这种原则要求战争的领导者在思考战争问题时,首先必须明确战争的目的性,弄清战争的根本利益所在。对此,孙子提出的最高准则是“唯民是保,而利于主”,即把人民和国家的利弊得失放在头等重要的位置,并作为决策战争的唯一出发点和归宿点。

三、非得不用,即战则必胜的原则。孙子认为即使有种种利益和有利形势摆在面前,也不可以轻易用兵,而是要非得不用,即后世兵家所谓“战不必胜,不可以言战;城不必拔,不可以言攻”,集中反映了其决策和指导战争的一个基本点:不战则已,战则必胜。

四、不战而屈人之兵,即不战而胜的原则。孙子认为:“百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”可见,虽然孙子强调战则必胜,但“不战而屈人之兵”才是他的最高战略指导目标。所谓“不战而屈人之兵”,是指采用非直接、非流血的军事手段迫使敌人屈服,从而达到己方政治目的的方法。这一原则在《孙子兵法》中占有特殊地位,是孙子全部战略思想中一个颇具创见的基本点。

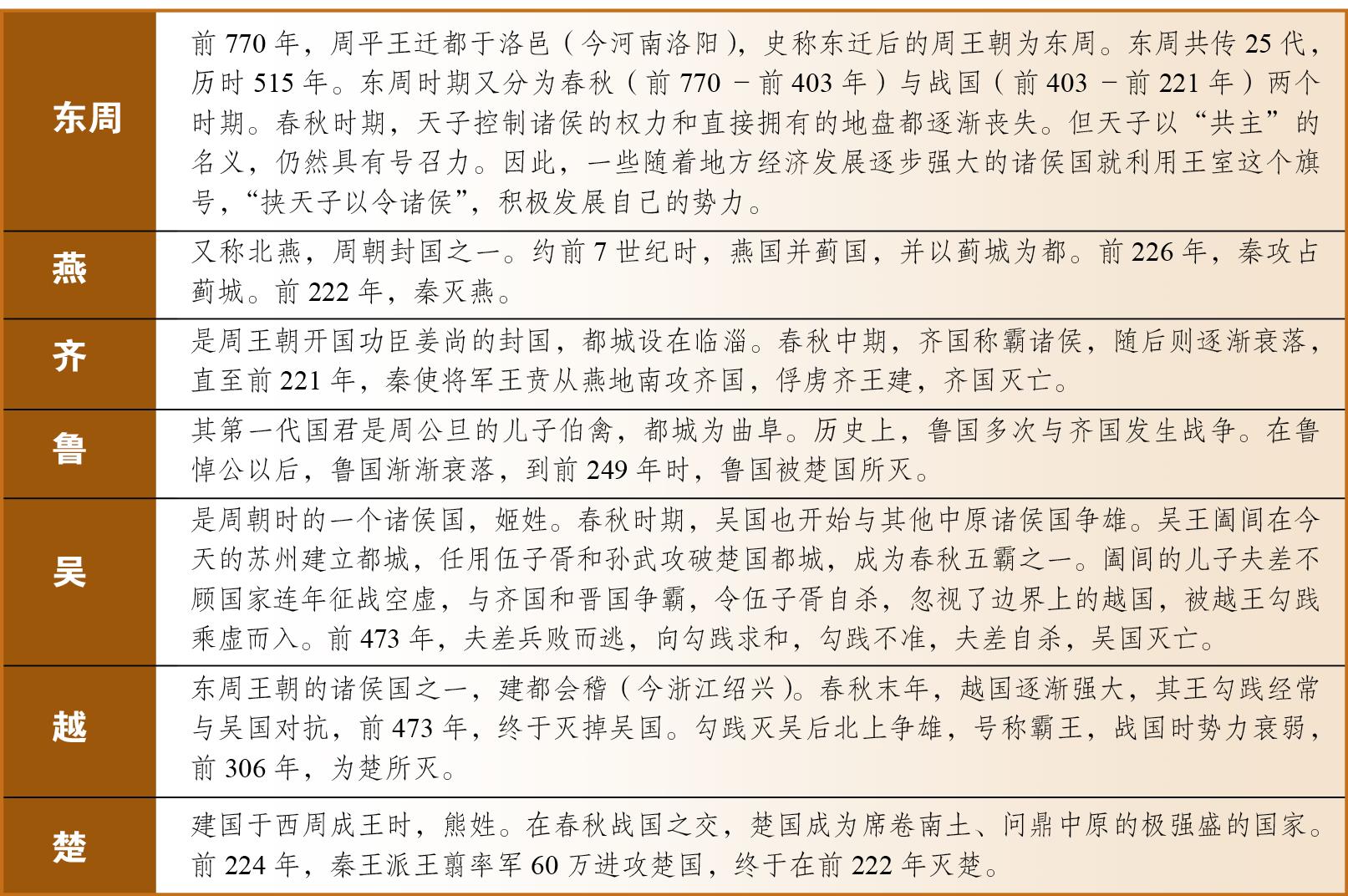

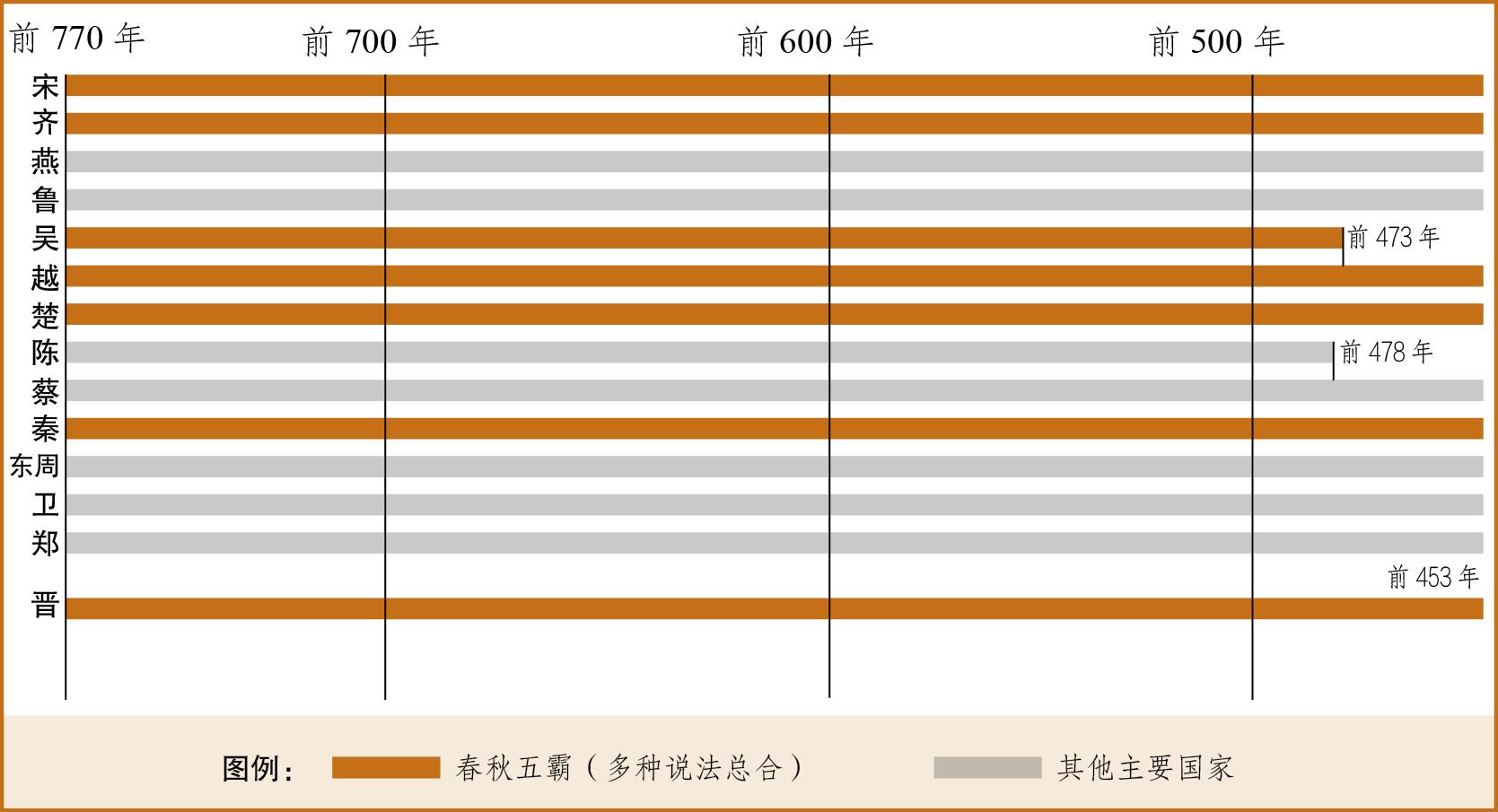

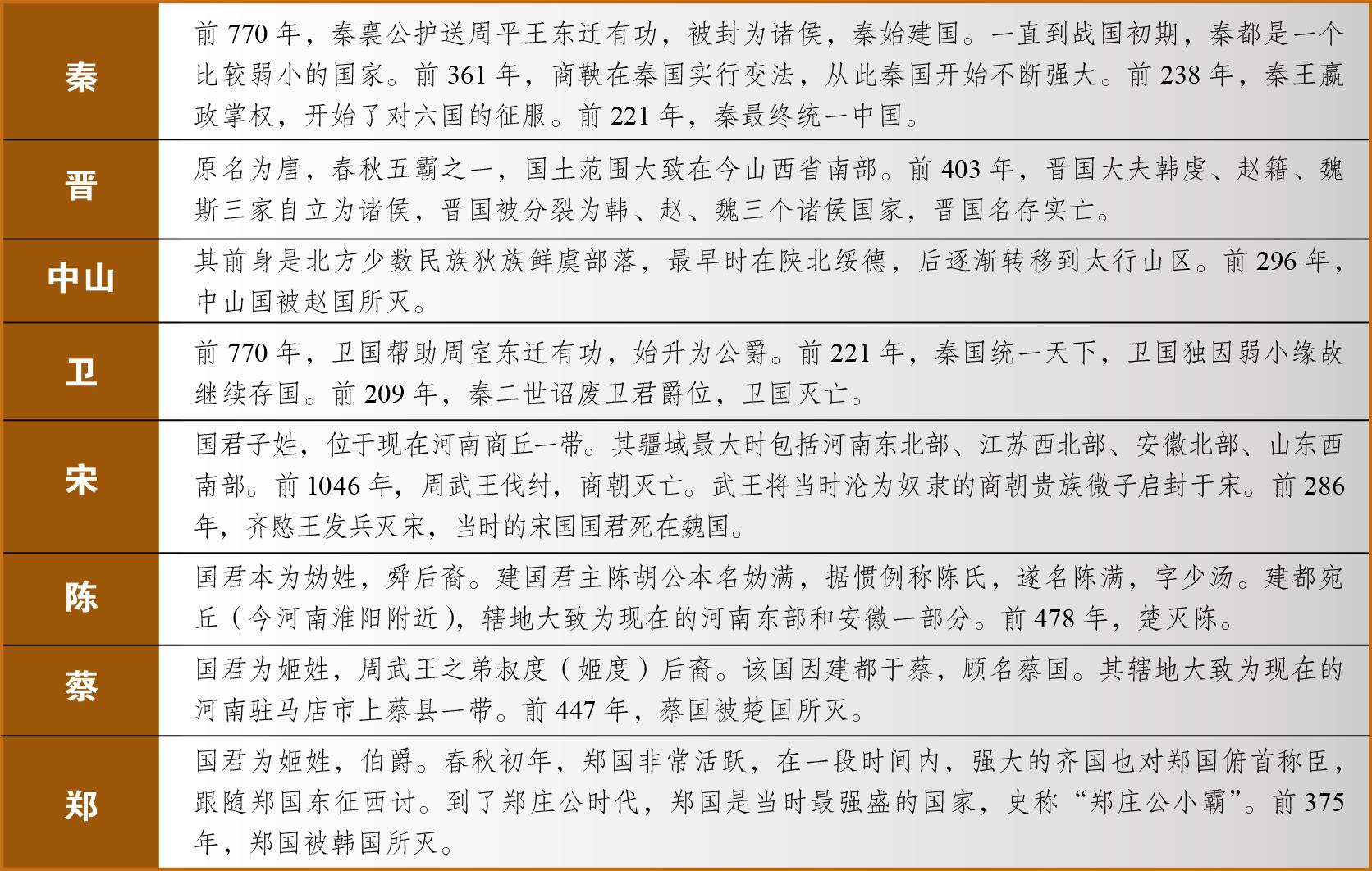

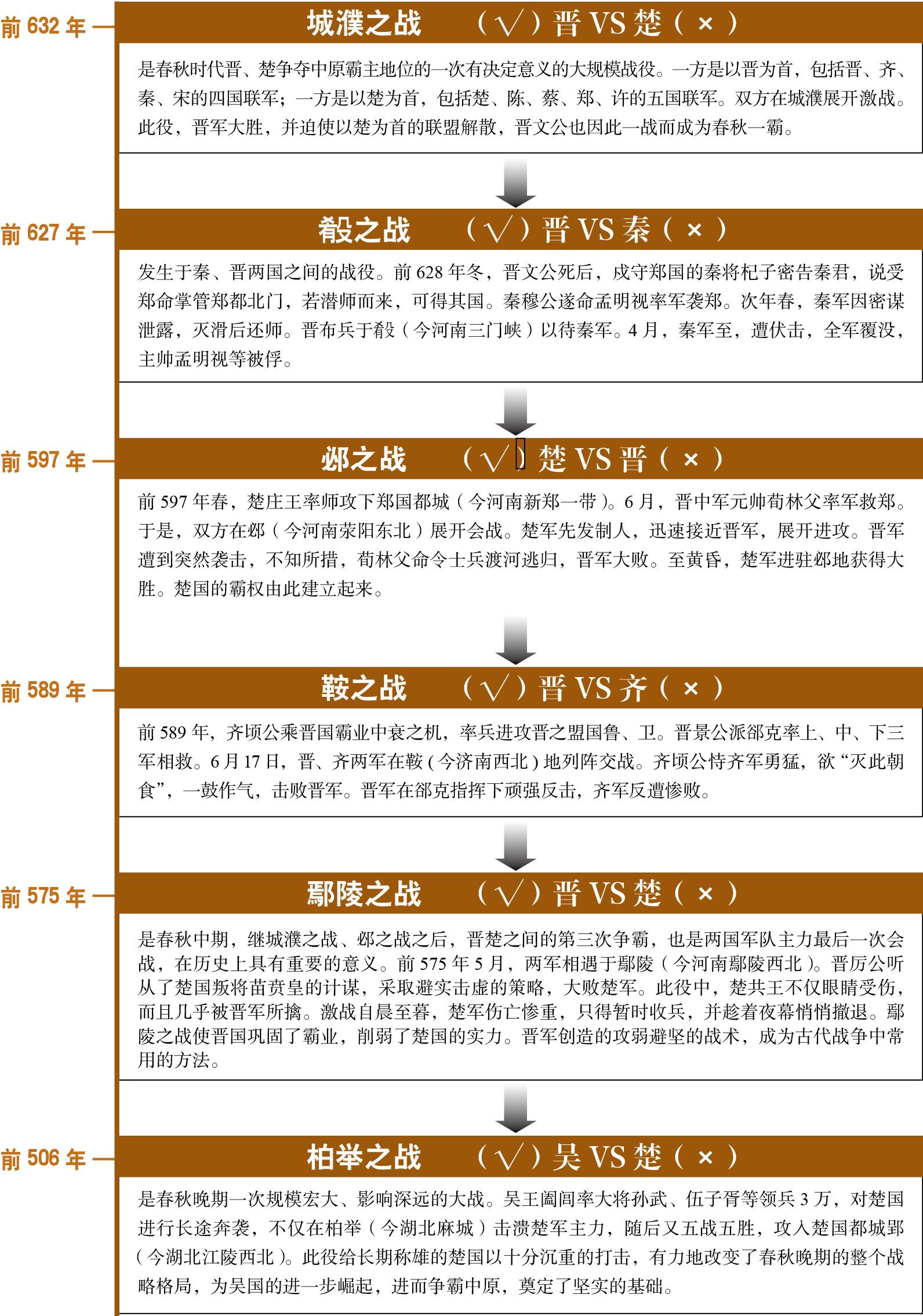

《孙子兵法》产生于春秋时期。这一时期是中国历史上的社会大动荡时期,也是科技和思想文化空前繁盛的时期。可以说,在这样的一种社会大环境下,《孙子兵法》的产生是有其必然性的。

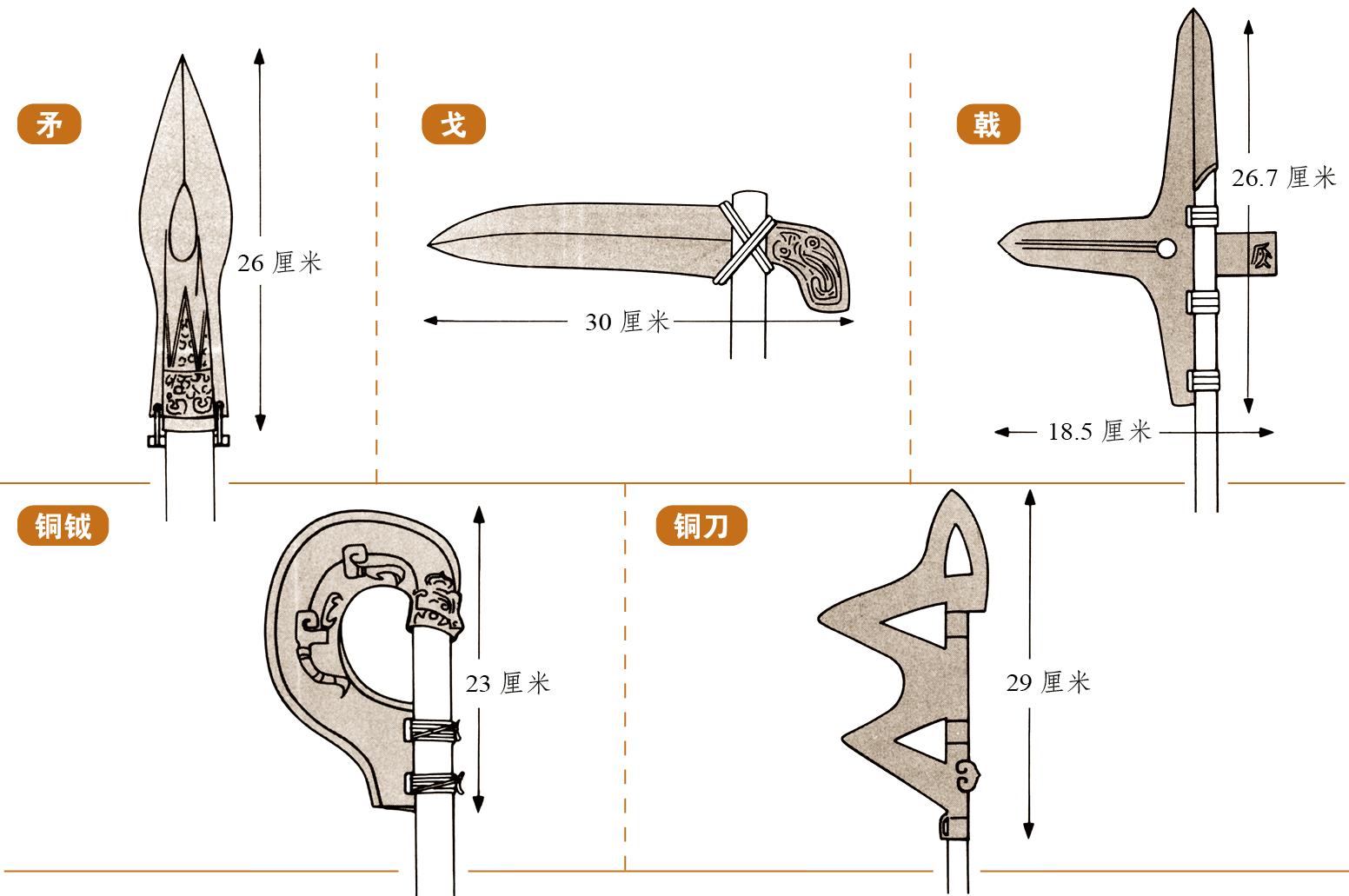

春秋时期,继承了夏、商、西周三代的传统,主要的作战形式是车战。此一时期,各个诸侯国都有着数量庞大的战车部队。比如,据史书《左传》所载,前529 年,鲁国请晋、齐、宋、卫、郑等国举行“兵车之会”,仅晋国就出动了“甲车四千乘”,总数就更多了。

战车在战斗时,可以从远、中、近三个层面分别对敌进行攻击。战车在接近敌人前,首先,采用远射兵器(如弓、弩等)射击对方;其次,在接近敌人时,则使用长兵器(如矛、戈、戟等)在车上与敌格斗;最后,一旦战车损毁,乘员就下车使用护身的兵器(如刀、剑、匕首等)进行自卫。

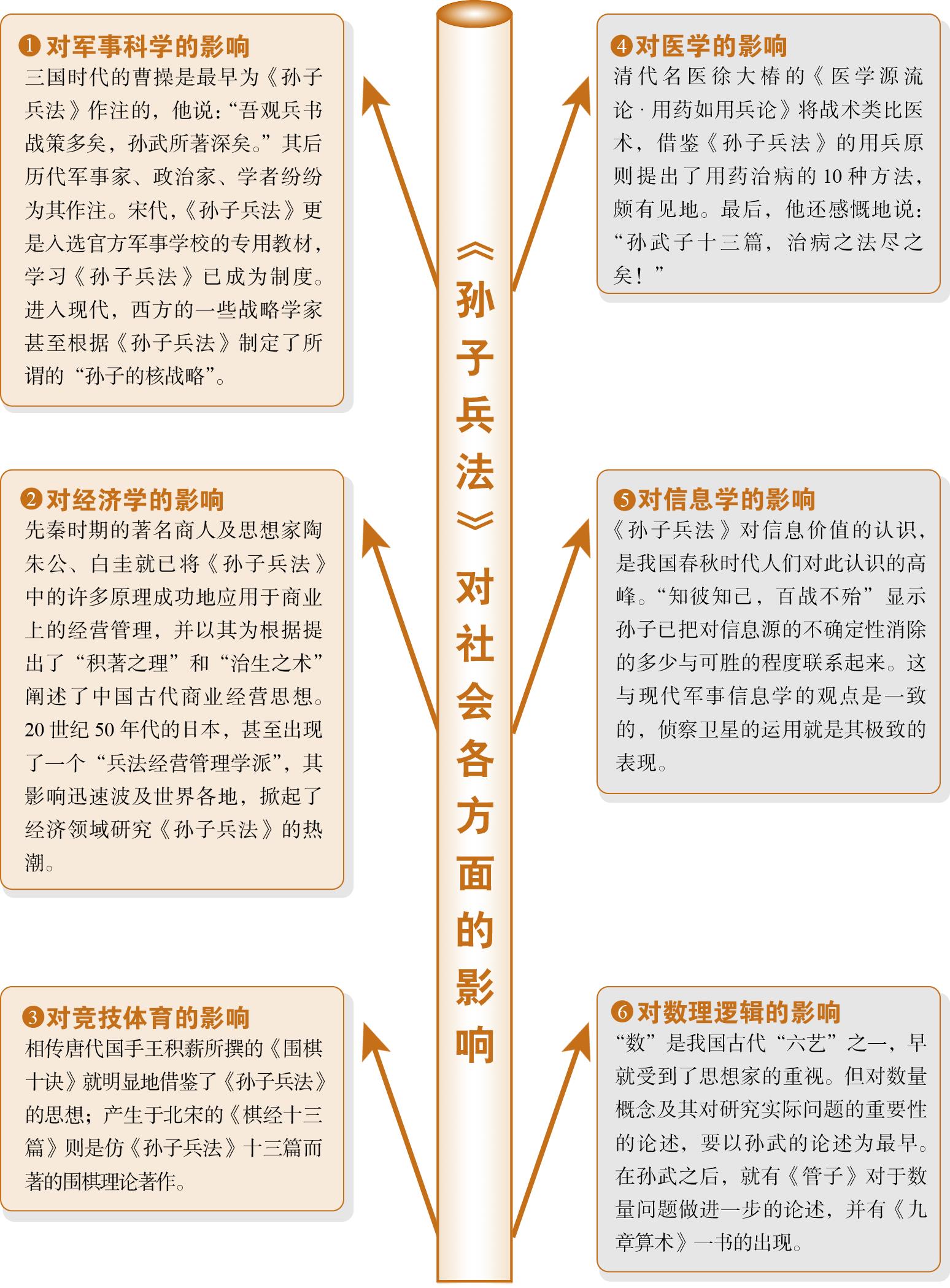

《孙子兵法》可谓是中国古代文化中的一朵奇葩。它言兵但又不限于言兵。以现代的学科分类来看,其对后世的诸学科均产生了不同程度的影响。下面就以其中影响最为显著的方面详细说明。

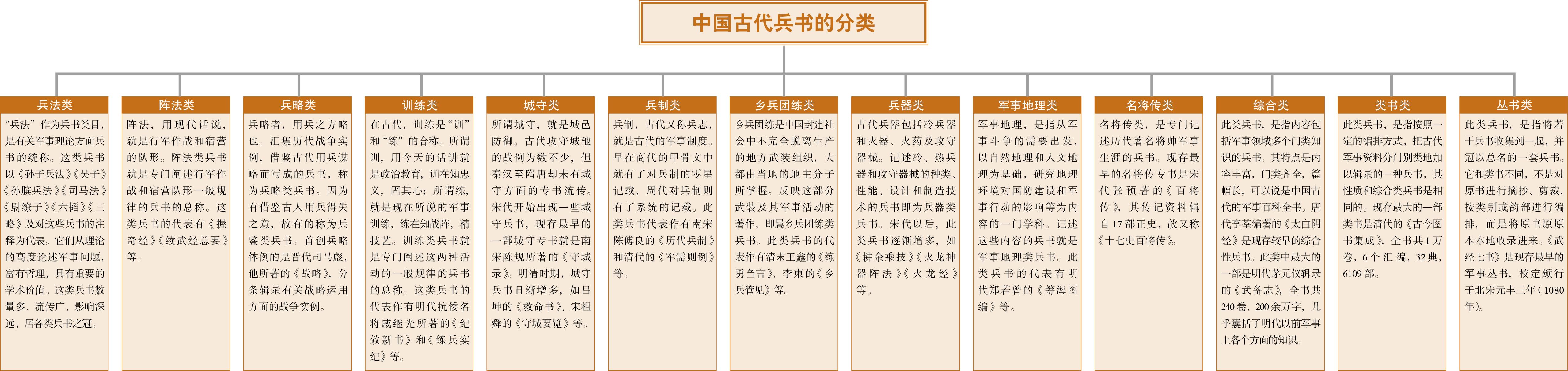

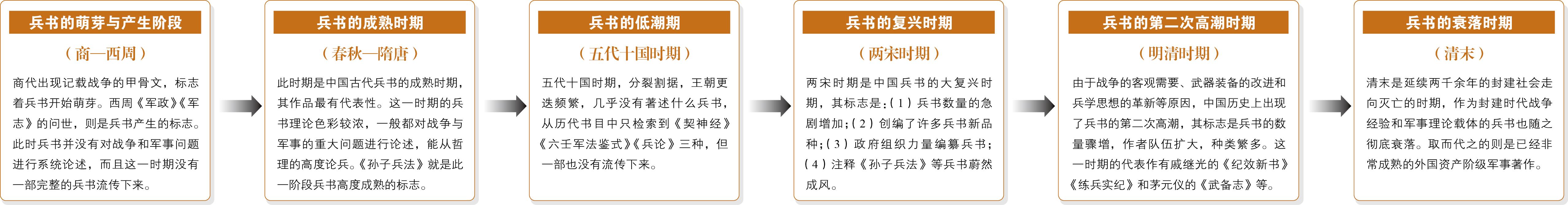

据粗略统计,中国现存的古代兵书共有200多部,而《孙子兵法》只是其中的卓越代表而已。现将中国古代兵书做简要概览,以使读者对此有更加全面系统的认识。

《孙子兵法》的难能可贵,在于它在2000多年前就已经形成了世界上第一个完整的军事思想体系。这不仅包括在正文中提到的军事战略与战术思想,而且还包括军事人才思想、治军指导思想、军事地理学、军事后勤思想等诸多方面。

《孙子兵法》的战术思想

《孙子兵法》的战术思想

如果说战略是一种相对固定的作战策略的话,那么战术则是一种不断要求“出奇制胜”,灵活多变的作战策略。所以,战术的产生并不是根据战略的需要,而是依据很强的现实性和特殊性。

孙子的战术思想,可以划分为以下三个方面:

一、强调“知”的重要性。孙子说:“知彼知己者,百战不殆。”即战术是根据敌我情况的变化而灵活使用的,“知彼知己”强调了客观现实情况的决定作用,即战术首先必须建立在客观现实的坚实基础上。

二、强调知彼知己的目的,在于了解敌我双方的虚实、强弱,然后采用避实击虚的手段去夺取战争的最后胜利。孙子正是通过对敌我双方虚实、强弱的不断比较研究,并通过大量的实践经验,才发现这一普遍战术规律的。孙子是第一位将最一般和最普遍的战术规律概括出来的伟大军事家,并对此做了充分完整的论述和发挥。

三、孙子针对不同方面、不同角度,以及不同气候和地理条件的特殊情况,提出了许多具体的战术方法。如《军争篇》中的“治气”“治心”“治力”“治变”及用兵“八戒”等,《九地篇》和《地形篇》中有关在各种不同地形情况下的作战原则等,都充分阐明了“避实击虚”这一基本的战术规律。

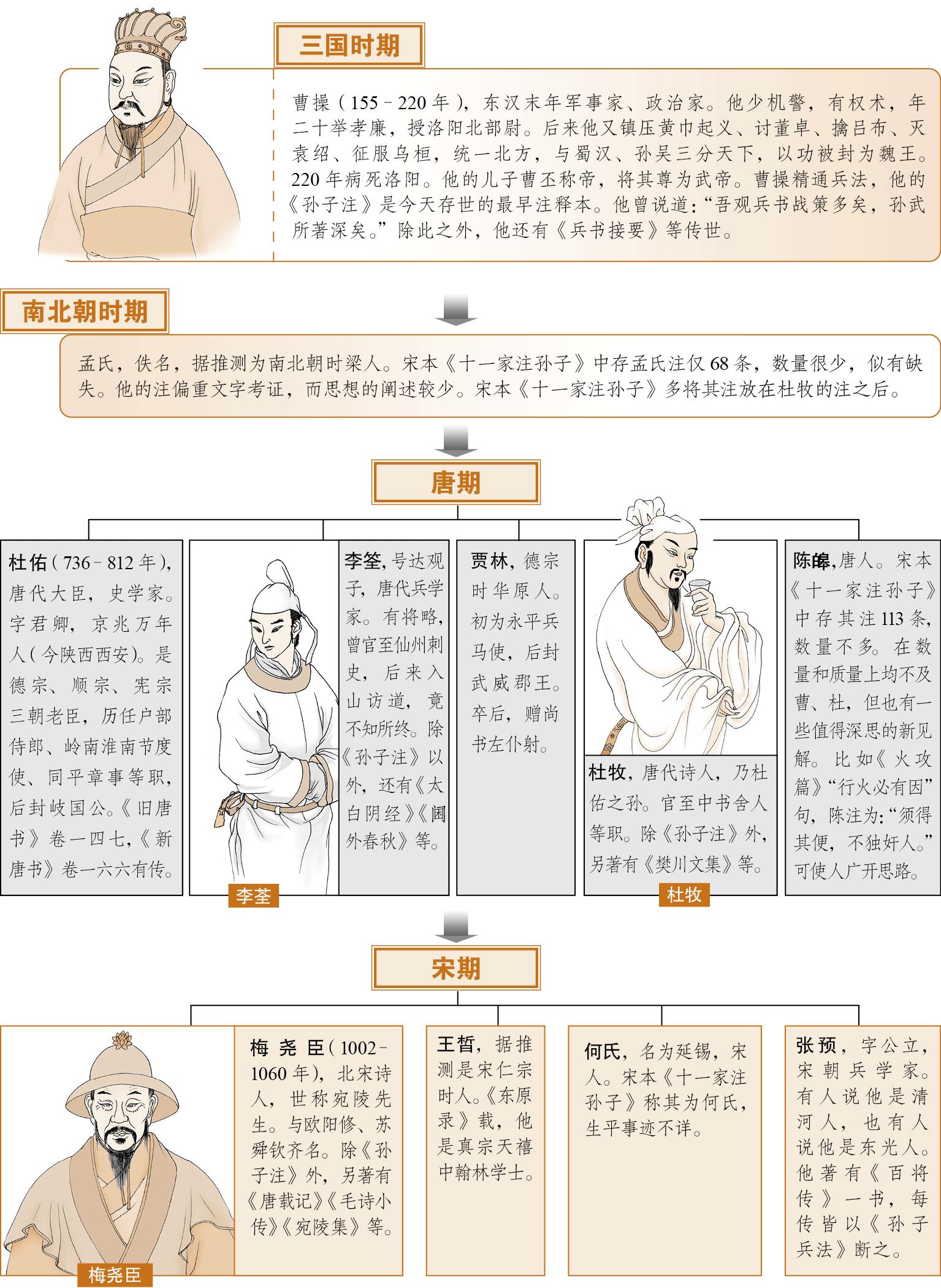

中国历代学者研究《孙子兵法》的主要方式是为其加注。其中以十一个人的注释最为精彩、权威,合称为“十一家注孙子”。这十一家中除了曹操和孟氏以外,其余皆为唐、宋时人。

唯物论与辩证法:《孙子兵法》中的哲学思想

唯物论与辩证法:《孙子兵法》中的哲学思想

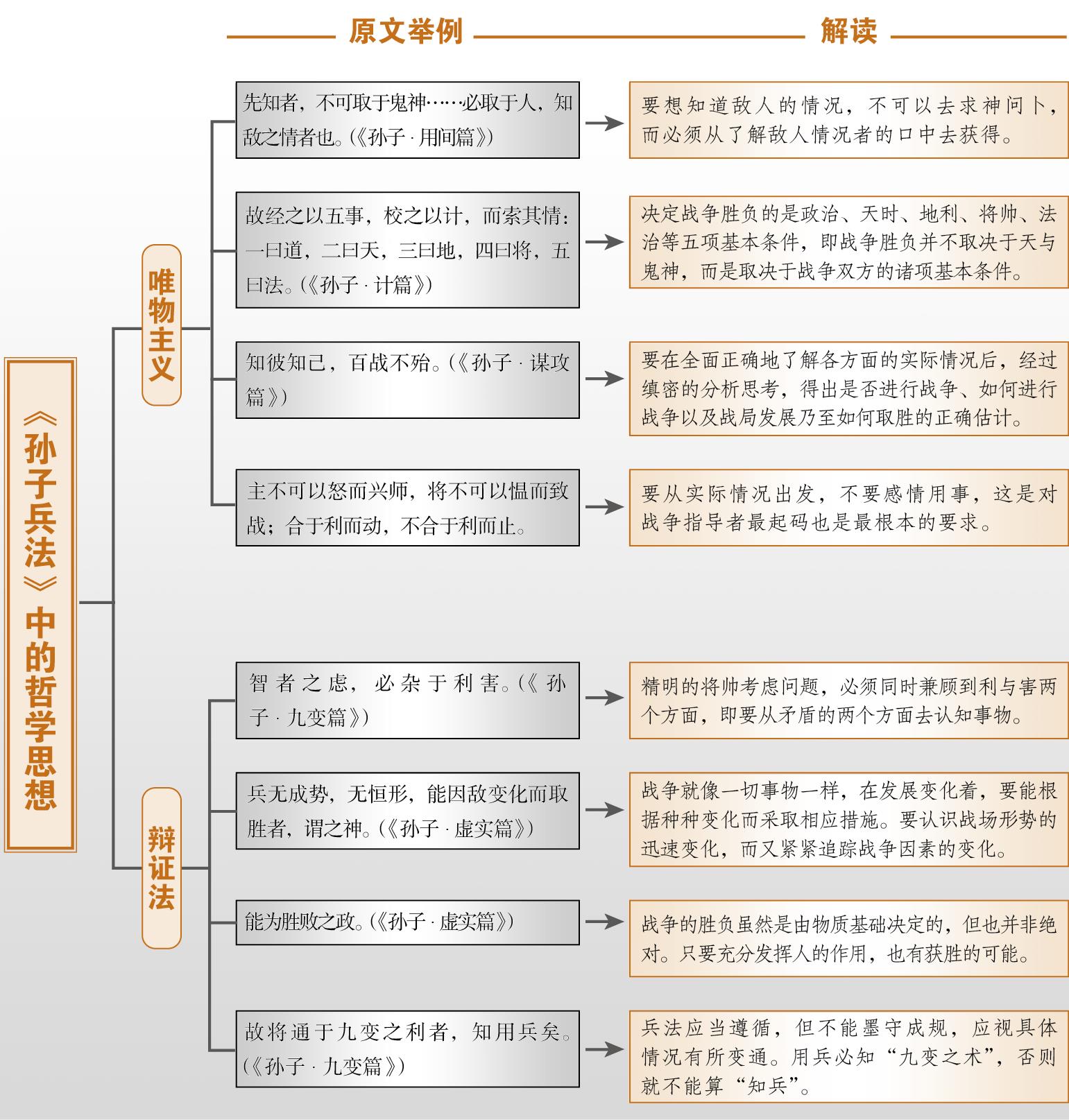

孙子之所以在政治、军事上有远见卓识,是有其哲学上的理论基础的。具体来说,就是孙子具有朴素的唯物主义战争观和军事辩证思想。

《孙子兵法》中的唯物主义思想

《孙子兵法》中的唯物主义思想

《孙子兵法》中的朴素唯物主义观点主要表现在以下方面:

一、表现为无神论和反天命的态度。比如《用间篇》说:“先知者,不可取于鬼神……必取于人,知敌之情者也。”

二、表现为将战争胜负建立在战争双方的各种基本条件的基础上。比如《计篇》说:“故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。”

三、表现为把战争胜败建立在认识客观外界“知”的基础上。“知彼知己,百战不殆”就反映了这样一条必须遵循的唯物主义认识论原则。

四、孙子还要求战争的指导者不可从主观愿望和喜怒情绪出发,要在判明敌我双方的情况下,再定下打不打的决心。比如《火攻篇》说:“主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战;合于利而动,不合于利而止。”

《孙子兵法》中的辩证法思想

《孙子兵法》中的辩证法思想

《孙子兵法》不仅贯穿了一条朴素唯物主义的认识路线,而且还贯穿了朴素的军事辩证法思想。孙子军事哲学中的朴素辩证法思想体现在以下四个方面。

一、孙子在论述用兵时,关于对立统一的法则有许多提法,把握了矛盾斗争的两个方面。孙子关于“智者之虑,必杂于利害”等主张明确地把握住了矛盾斗争的两个方面。

二、孙子把战争看作是一组矛盾对立统一和转化的过程,十分强调掌握变化的情况而采取应变的措施。孙子强调:“兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜。”这是孙子辩证法思想的又一个突出的特点。

三、充分发挥人的主观能动性。孙子认为战争的胜负虽然是由物质基础决定的,但也并非绝对。只要充分发挥人的作用,就“能为胜败之政”。

四、在处理“常”与“变”的关系上,孙子认为,用兵有“常”,亦有“变”。不能墨守成规,要知“九变之术”,否则就不能算“知兵”。

《孙子兵法》之所以能够历经数千年而不衰,直到现在仍具有现实指导意义,其原因就在于它不仅是一部兵书,而且还是一部高度抽象性的哲学著作,揭示的是事物的普遍规律。它所蕴含的哲学思想主要有两点,即唯物主义思想和辩证法思想。

名词解释

唯物主义

是一种哲学思想。这种哲学思想的基本观点可概括为物质第一性、精神第二性,世界的本源是物质,精神是物质的产物和反映。

辩证法

源于古希腊语,原意为谈话的艺术。是一种与形而上学相对立的世界观和方法论,是客观世界本身固有的规律,是关于普遍联系和发展的学说。