家风家训是依托于家庭和家族产生的,同时家风家训又对家庭和家族的发展传承具有重要的助推作用,因此在讨论家风家训的历史变迁时,必须先明晰家庭和家族的历史演变。

中国古代最早的家族组织萌芽于原始社会末期,根据目前的考古成果,至少在公元前 25 世纪左右,早期亲属组织形式已经开始出现,这是一种层次较高的父权宗族,父家长权形成了对整个亲属集团的统治权,族长已成为至尊的显贵。

至殷周时期,形成了所谓的世官世族宗族制,其特征是宗族制与贵族制及政治制度的合一。

至殷周时期,形成了所谓的世官世族宗族制,其特征是宗族制与贵族制及政治制度的合一。

周代时在分封制的基础上形成了较为完善的宗法制度,所谓宗法制,即天子世代相传,每世的天子都是以嫡长子的身份继承父位为下一代天子,此为“大宗”。嫡长子可以主祭始祖,是土地和权力的法定继承者,又称宗子。嫡长子的同母弟和庶兄弟封为诸侯,是为“小宗”。每世的诸侯也是由嫡长子继承父位,为下代诸侯,奉始祖为大宗,诸弟封为卿大夫,为小宗。每世的卿大夫也是由嫡长子继承父位,仍为卿大夫,诸弟为士,为小宗。士的长子仍为士,其余为平民。宗统和君统合一,宗族制与政治一致。核心是维护大宗特别是宗子(族长)的绝对权力,建立起宗子(族长)与诸弟(含庶兄)及其家族(小宗)管辖与服从的等级秩序。

周代时在分封制的基础上形成了较为完善的宗法制度,所谓宗法制,即天子世代相传,每世的天子都是以嫡长子的身份继承父位为下一代天子,此为“大宗”。嫡长子可以主祭始祖,是土地和权力的法定继承者,又称宗子。嫡长子的同母弟和庶兄弟封为诸侯,是为“小宗”。每世的诸侯也是由嫡长子继承父位,为下代诸侯,奉始祖为大宗,诸弟封为卿大夫,为小宗。每世的卿大夫也是由嫡长子继承父位,仍为卿大夫,诸弟为士,为小宗。士的长子仍为士,其余为平民。宗统和君统合一,宗族制与政治一致。核心是维护大宗特别是宗子(族长)的绝对权力,建立起宗子(族长)与诸弟(含庶兄)及其家族(小宗)管辖与服从的等级秩序。

周王既是宗主又是天子,集政权与族权于一身,成为天下共主。同时宗庙祭祀制度、官修谱牒制度、姓氏婚姻制度也随之健全。

周王既是宗主又是天子,集政权与族权于一身,成为天下共主。同时宗庙祭祀制度、官修谱牒制度、姓氏婚姻制度也随之健全。

在周代,个体家庭“处于宗法家族组织的笼罩之下,社会生活和经济、政治活动的基本实体是父权制大家庭(家族)而不是个体小家庭”。春秋战国后,“社会变革导致个体家的组织实体,并作为整个社会结构中与专制国家相对应的另一极而存在,传统家庭模式至此形成”。

秦国商鞅变法强制实行家庭分异政策,此后又“随着东方六国相继被兼并又逐步推行到全国,导致家庭结构明显简化,家庭规模也相应缩小”,最终普遍形成“由父母和夫妻、子女构成的直系家庭”的结构模式。到了汉代,这种小型核心家庭就成为家庭形态的主导,兄弟通常分居,平均家庭人口不超过五人,被称为“汉型家庭”。

秦国商鞅变法强制实行家庭分异政策,此后又“随着东方六国相继被兼并又逐步推行到全国,导致家庭结构明显简化,家庭规模也相应缩小”,最终普遍形成“由父母和夫妻、子女构成的直系家庭”的结构模式。到了汉代,这种小型核心家庭就成为家庭形态的主导,兄弟通常分居,平均家庭人口不超过五人,被称为“汉型家庭”。

自西汉中期以后,特别是东汉时期,宗族组织和宗法活动又得到有力的恢复和发展,内在的宗族内部成员联系纽带日趋紧凑,外在的对等宗族间婚姻圈初步形成,豪族之间婚姻圈更为典型。

自西汉中期以后,特别是东汉时期,宗族组织和宗法活动又得到有力的恢复和发展,内在的宗族内部成员联系纽带日趋紧凑,外在的对等宗族间婚姻圈初步形成,豪族之间婚姻圈更为典型。

由此初步形成了以宗族群体为中心的社会结构的基本模式,有政治势力和社会影响的大族,开始由武质的宗族群体向文质的宗族群体过渡,形成了集政治地位、文化背景和经济财力于一体的世家大族。至曹魏确立九品中正制,政府明确将两汉以来大族的政治地位等第化和世袭化,世家大族转化为门阀土族,成为魏晋南北时期的主要家族组织形式。

由此初步形成了以宗族群体为中心的社会结构的基本模式,有政治势力和社会影响的大族,开始由武质的宗族群体向文质的宗族群体过渡,形成了集政治地位、文化背景和经济财力于一体的世家大族。至曹魏确立九品中正制,政府明确将两汉以来大族的政治地位等第化和世袭化,世家大族转化为门阀土族,成为魏晋南北时期的主要家族组织形式。

就在这一时期,江南出现了一些控制地方政治的大族、著姓,并在东汉末年的战乱中趁机崛起,孙权是“外杖子布廷争之忠,又有诸葛、顾、步、张、朱、陆、全之族,故能鞭笞百越,称制南州”。

由此吴中的顾、陆、朱、张等世家大族开始登上历史舞台。《吴郡图经续记》载曰:“自东汉至于唐,代有贤哲……而四姓者最显。陆机所谓‘八族未足侈,四姓实名家’。四姓者,朱、张、顾、陆也。其在江左,世多显人,或以相业,或以儒术,或以德义,或以文词,已著于旧志矣。”

由此吴中的顾、陆、朱、张等世家大族开始登上历史舞台。《吴郡图经续记》载曰:“自东汉至于唐,代有贤哲……而四姓者最显。陆机所谓‘八族未足侈,四姓实名家’。四姓者,朱、张、顾、陆也。其在江左,世多显人,或以相业,或以儒术,或以德义,或以文词,已著于旧志矣。”

除了顾、陆、朱、张之外,江南很多世家大族,如吴兴沈氏、宜兴周氏、延陵吴氏也在此时崛起,并在此后产生了深远的影响,他们在“文词”“德术”方面的成就也引导着江南习俗从尚武到尚文的转折。如东汉章帝时,顾奉为儒生,游学豫章,受业于大儒程曾,“五世同居,家聚百口,衣食均等,尊卑有序,因其所居以名之……俗传子孙多不能辨架上之衣”。

除了顾、陆、朱、张之外,江南很多世家大族,如吴兴沈氏、宜兴周氏、延陵吴氏也在此时崛起,并在此后产生了深远的影响,他们在“文词”“德术”方面的成就也引导着江南习俗从尚武到尚文的转折。如东汉章帝时,顾奉为儒生,游学豫章,受业于大儒程曾,“五世同居,家聚百口,衣食均等,尊卑有序,因其所居以名之……俗传子孙多不能辨架上之衣”。

此后顾综以精悉儒家礼法而显名,致使汉明帝“袭三代之礼”“乞言受诲”

此后顾综以精悉儒家礼法而显名,致使汉明帝“袭三代之礼”“乞言受诲”

,其尊儒尚礼之家风渐渐养成,至魏晋时,有“顾厚”之称

,其尊儒尚礼之家风渐渐养成,至魏晋时,有“顾厚”之称

。

。

西晋末年,八王之乱导致北方胡骑南侵,中原沦陷,大量民众纷纷渡江避难。据《宋书·州郡志》《南齐书·州郡志》和《晋书·地理志》等正史记载及近现代学者考证,从西晋末至南朝后期,前后有百万左右的北方人流亡至南方。唐代杜佑在《通典》中称:“永嘉之后,衣冠违难,多所萃止,艺文儒术,斯之为盛。”在这大移民潮中,大批北方“侨姓”世家南迁江南,江南的土著世家也得到了新的发展。《文选》卷二四载陆士衡《吴趋行》曾言:“属城咸有士,吴邑最为多。八族未足侈,四姓实名家。”李善注引张勃《吴录》:“八族:陈、桓、吕、窦、公孙、司马、徐、傅也;四姓,朱、张、顾、陆也。”柳芳《氏族论》则言:“过江则为侨姓,王、谢、袁、萧为大;东南则为吴姓,朱、张、顾、陆为大。”在江南以王、谢、袁、萧为代表的“侨姓”与以朱、张、顾、陆为代表的江南本土“吴姓”世家之间,既有不可避免的相互冲突,又不断相互融合。

唐代安史之乱后,继之以藩镇割据,再加上唐末战乱,政局动荡,一方面“衣冠旧族多离去乡里”,北方阀阅世家很多从此烟消云散,另一方面居民大量南迁,经济重心南移。王禹偁曾言唐五代时“宦游之士率以东南为善地,每刺一郡,殿一邦,必留其宗属子孙占籍于治所,盖以江山泉石之秀异也。至今吴越士人多唐之旧族耳”。

据学者李浩研究

据学者李浩研究

,在唐前期,士族次序为山东、关中、江南,而至唐后期则变为山东、江南、关中,可见江南家族地位已经日趋重要。宋代靖康之难,北方人口再次大规模南迁,宁、镇、常、苏、杭成为宋高宗等宗族及百姓逃亡的基本线路,宋代名臣卫泾是“其先齐人,唐末避乱南迁,居秀州之华亭”。此后“平江、常、润、湖、杭、明、越,号为士大夫渊薮,天下贤俊多避地于此”。

,在唐前期,士族次序为山东、关中、江南,而至唐后期则变为山东、江南、关中,可见江南家族地位已经日趋重要。宋代靖康之难,北方人口再次大规模南迁,宁、镇、常、苏、杭成为宋高宗等宗族及百姓逃亡的基本线路,宋代名臣卫泾是“其先齐人,唐末避乱南迁,居秀州之华亭”。此后“平江、常、润、湖、杭、明、越,号为士大夫渊薮,天下贤俊多避地于此”。

借助这一波波移民浪潮,江南家族完成了脱胎换骨的转变。

借助这一波波移民浪潮,江南家族完成了脱胎换骨的转变。

唐宋时期是中国传统社会士大夫转型的重要阶段,这一时期门阀士族制度彻底瓦解,所谓“自五季以来取士不问家世,婚姻不问阀阅”,

与此同时,一些科举出身的新兴士大夫阶层逐步占据了政治中心舞台。自从宋代以后,江南地区在科举成就方面优势日益明显。据贾志扬(John. Chafee)的统计,目前可考北宋进士 9630 人,南方诸路达 9164 人,占总数的 95.2%,两浙东西、江南东西和福建这东南五路进士则占到了总数的 73%。范纯仁在《上神宗乞设特举之科分路考校取人》云:“然进士举业文赋,唯闽、蜀、江浙之人所长。”

与此同时,一些科举出身的新兴士大夫阶层逐步占据了政治中心舞台。自从宋代以后,江南地区在科举成就方面优势日益明显。据贾志扬(John. Chafee)的统计,目前可考北宋进士 9630 人,南方诸路达 9164 人,占总数的 95.2%,两浙东西、江南东西和福建这东南五路进士则占到了总数的 73%。范纯仁在《上神宗乞设特举之科分路考校取人》云:“然进士举业文赋,唯闽、蜀、江浙之人所长。”

吴孝宗也说:“古者江南不能与中土等。宋受天命,然后七闽、二浙与江之西东,冠带诗书,翕然大肆,人才之盛,遂甲于天下。”

吴孝宗也说:“古者江南不能与中土等。宋受天命,然后七闽、二浙与江之西东,冠带诗书,翕然大肆,人才之盛,遂甲于天下。”

江南之所以能成为科举最强、人才最盛的地区,既受惠于官学教育系统的发达,也受惠于家庭教育的重视。以南宋首都临安为中心,陆续迁入的大批北方文化世家与本土文化世家的冲突与交融,再次激发了江南士族的创新活力,并确立了其在全国文化世家的区域分布与流向中的核心地位。四明史氏、宜兴葛氏、无锡尤氏、毗陵胡氏、松江卫氏等一系列通过科举成功的家族跃升为“天下甲族”,并逐渐开始掌握中央核心政治权力。

江南之所以能成为科举最强、人才最盛的地区,既受惠于官学教育系统的发达,也受惠于家庭教育的重视。以南宋首都临安为中心,陆续迁入的大批北方文化世家与本土文化世家的冲突与交融,再次激发了江南士族的创新活力,并确立了其在全国文化世家的区域分布与流向中的核心地位。四明史氏、宜兴葛氏、无锡尤氏、毗陵胡氏、松江卫氏等一系列通过科举成功的家族跃升为“天下甲族”,并逐渐开始掌握中央核心政治权力。

明清两代更是江南家族发展的鼎盛时期,这一时期也是江南移民迁徙的高峰期,根据目前对江南家谱的统计,大致有三分之二以上的家族均在此时迁入。也在这一时期,江南家族出现了两个趋向,即随着商品经济和城镇经济而出现的城居化现象及由此导致的家族内部的分化与重构。

中国传统社会中精英的城居化早在宋代已出现。伊懋可、斯波义信、梁庚尧等都曾指出宋代精英的城市化倾向。一般认为,明代开始乡间地主的城居化倾向越来越普遍,财力雄厚的江南地主开始麇集在生活优裕、条件方便、信息灵通的城市。早在 1949 年,北村敬直已经注意到了明清时期江南地主的城居现象,而重田德则将城居地主与士绅阶层两个范围联系起来,拟定出流行一时的城居士绅支配乡村的范式。1947 年潘光旦与费孝通发表了《科举与社会流动》一文,他们分析了同治光绪年间 900 余名进士的社会背景,其中 758 人有乡里籍贯资料可查,其中 52.5%来自治所所在的城市,6.3%来自市镇,41.2%来自农村聚落,其中来自江南的江苏和浙江两省的进士,出身城市的占 75%和 47%。

《四明史氏谱序》

卫泾像(《吴郡名贤图传赞》)

以上海地区为例,大约在明代正德、嘉靖以前,地方上缙绅大族尚未热衷城居,当时“乡大夫多有居城外者,如南郊两张尚书,东郊孙尚书,西郊顾尚书有司郎于所居建坊”

等等。嘉靖前上海的诸多名园,如陆深的后乐园、孙承恩的东庄、顾清的遗善堂也均在城外。但是到了嘉靖以后,一方面是由于倭寇频频搔扰,居于城外不如城内安全,一方面随着城市的发展,吸引了大批士绅的迁居,至此成为士人从乡居变成城居的转折点。如上海县城在筑城前,“编户六百余里,殷实之家率多在市”,而倭寇一起,“滨海大家久已搬入城中,凡居海上者皆其佃户家人。”

等等。嘉靖前上海的诸多名园,如陆深的后乐园、孙承恩的东庄、顾清的遗善堂也均在城外。但是到了嘉靖以后,一方面是由于倭寇频频搔扰,居于城外不如城内安全,一方面随着城市的发展,吸引了大批士绅的迁居,至此成为士人从乡居变成城居的转折点。如上海县城在筑城前,“编户六百余里,殷实之家率多在市”,而倭寇一起,“滨海大家久已搬入城中,凡居海上者皆其佃户家人。”

士绅城居化的进程并没有随着倭乱的平定而停止。范濂《云间据目钞》称:“年十五避倭入城,城多荆榛草莽,迄今四十年来,士宦富民兢为兴作,朱门华屋,峻宇雕墙,下逮桥梁、禅观、牌坊,悉甲他郡。”

晚明人王沄《云间第宅志》亦称:“嘉、隆以前,城中民居寥寥,自倭变后,士大夫始多城居者。予家世居城南三百余载,少时见东南隅皆水田,崇祯之末,庐舍栉比,殆无隙壤矣。”

晚明人王沄《云间第宅志》亦称:“嘉、隆以前,城中民居寥寥,自倭变后,士大夫始多城居者。予家世居城南三百余载,少时见东南隅皆水田,崇祯之末,庐舍栉比,殆无隙壤矣。”

当时刚刚新建的青浦县城已是“城中数百家,皆华(亭)、上(海)贵宦大家”

当时刚刚新建的青浦县城已是“城中数百家,皆华(亭)、上(海)贵宦大家”

,到了崇祯间,更是“今缙绅必城居”

,到了崇祯间,更是“今缙绅必城居”

的状况了。根据《云间据目抄》《云间第宅志》的记录,松江府内大概有 200 处左右士绅官员的宅第,基本囊括了明代这一地区所有最重要的文化精英,叶梦珠在《阅世编》所记录的 67 个上海望族全部都定居于城中,所以他才说:“余幼见郡邑之盛,甲第入云,名园错综,交衢比屋,阛阓列廛,求尺寸之旷地而不可得。”

的状况了。根据《云间据目抄》《云间第宅志》的记录,松江府内大概有 200 处左右士绅官员的宅第,基本囊括了明代这一地区所有最重要的文化精英,叶梦珠在《阅世编》所记录的 67 个上海望族全部都定居于城中,所以他才说:“余幼见郡邑之盛,甲第入云,名园错综,交衢比屋,阛阓列廛,求尺寸之旷地而不可得。”

这一点从今天对明代上海墓葬的考古挖掘中也可以得到证明。松江区发现的 49 处墓葬主要是沿松江府城为中心分布。而上海县治周围的墓葬主要分布在城西门外肇嘉浜一带,即今天的肇嘉浜路、肇周路沿线,在从 20 世纪 90 年代至今的城市建设中,从上海老城西门至打浦路、沿肇嘉浜路一带,已经发现清理墓葬 30 多处,如徐光启、潘恩、顾从礼、陈所蕴等望族的家族墓都在这一带。而嘉定区的 41 处墓葬,其中一半分布在嘉定老城内外,即使在乡间发现的墓葬也大都分布在市镇附近。

这一点从今天对明代上海墓葬的考古挖掘中也可以得到证明。松江区发现的 49 处墓葬主要是沿松江府城为中心分布。而上海县治周围的墓葬主要分布在城西门外肇嘉浜一带,即今天的肇嘉浜路、肇周路沿线,在从 20 世纪 90 年代至今的城市建设中,从上海老城西门至打浦路、沿肇嘉浜路一带,已经发现清理墓葬 30 多处,如徐光启、潘恩、顾从礼、陈所蕴等望族的家族墓都在这一带。而嘉定区的 41 处墓葬,其中一半分布在嘉定老城内外,即使在乡间发现的墓葬也大都分布在市镇附近。

肇嘉浜路沿线明墓分布示意图(转引自《上海明墓》,文物出版社 2009 年版)

为什么士绅家族会出现城市化的趋向?一方面,正如何良俊所言,都市中“往来多四方贤士”

,城市在获得文化资源方面,相对乡村而言更具有优势,使得士绅们必须移居城市。一般而言,城市相对乡村更加流动和开放,其中的文人精英能够有获得更多更好的文化资源的机会,城市的信息传播渠道也更加丰富,文人精英的“名声”相应地容易获得传播。乡村的交往空间有限,人际关系简单,更加封闭,因此会使得资本的回报欠缺。

,城市在获得文化资源方面,相对乡村而言更具有优势,使得士绅们必须移居城市。一般而言,城市相对乡村更加流动和开放,其中的文人精英能够有获得更多更好的文化资源的机会,城市的信息传播渠道也更加丰富,文人精英的“名声”相应地容易获得传播。乡村的交往空间有限,人际关系简单,更加封闭,因此会使得资本的回报欠缺。

另外,据岸本美绪等学者的研究,吸引士绅居城还有一个因素是购买城市不动产。由于重赋的原因,江南的土地会经常出现抛荒的现象,土地价格低廉,再加上赋役的因素,其收益明显不如在城市置产。岸本美绪曾举康熙《石门县志》所收勒一派《编审事宜》所言,“上房一所可当腴田百余亩”,而海盐《盐邑志林》所载刘世教《荒志略》也说,三百二十亩的土地价格最多不过 2000 两,下等田还不到三四百两,而最下等当铺的利润也差不多是三百二十亩上等田的 10 倍。根据《玉华堂日记》等相关的记载,上海地区一亩良田价格也差不多在 3 两左右

,可见大量囤积城市房产也是士绅财产增值保值的主要途径,这自然也促使大量士绅移居城市,所以江南家族往往与其他地方不同,城市化是其重要的特点。

,可见大量囤积城市房产也是士绅财产增值保值的主要途径,这自然也促使大量士绅移居城市,所以江南家族往往与其他地方不同,城市化是其重要的特点。

随着商品经济的发展,特别是大量家族成员的城居,对原有江南家族的结构产生了冲击。家庭结构的小型化,敦亲睦族的宗法观念逐渐淡漠的情况在这里屡见不鲜。嘉定人娄坚曾描述吴人不能聚族、宗法荡然的情况:“吾吴之人以文学为世所推重,士大夫仕而登朝,有名声于时者不为少矣。然至言世泽,故家聚族而居,即甚疏远,犹与同其休戚,则邑不能数姓,族不能过百人也。此唯吴为然。虽世所号为能文章者,欲一见其谱牒而不可得也。问之则曰世远而湮已矣。”

江南地区热衷杜撰祖先,编造家谱的情况屡见不鲜。如有松江寒士袁铉“因贫不能自养”,专门从事伪造家谱,“游吴中富室,与之作族谱,研究历代以来显者,为其所自出。凡多者家有一谱,其先莫不由侯王将相而来,历代封谥诰敕名人叙文具在,初见之甚信,徐考之乃多铉赝作者”,最终受到官府究治,同行四人亦作鸟兽散。

江南地区热衷杜撰祖先,编造家谱的情况屡见不鲜。如有松江寒士袁铉“因贫不能自养”,专门从事伪造家谱,“游吴中富室,与之作族谱,研究历代以来显者,为其所自出。凡多者家有一谱,其先莫不由侯王将相而来,历代封谥诰敕名人叙文具在,初见之甚信,徐考之乃多铉赝作者”,最终受到官府究治,同行四人亦作鸟兽散。

甚至宗族内部关于占祠堂、卖祖产甚至挖祖坟的事例确实屡见不鲜,《四友斋丛说》的作者,“云间四贤”之一何良俊在死后遭受到了被自己后人挖坟盗产的悲惨命运。

甚至宗族内部关于占祠堂、卖祖产甚至挖祖坟的事例确实屡见不鲜,《四友斋丛说》的作者,“云间四贤”之一何良俊在死后遭受到了被自己后人挖坟盗产的悲惨命运。

其实无论是否城居,从宗族本身的发展而言,随着代际的繁衍、人数的增多,分房建屋,另开家宅,散居他处势在必行,这其实是宗族内部分化的开始。而这一分化既有血缘关系意义上的分化,也有阶级意义上的分化。中国的宗法制即所谓“别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗”。小宗的世代和范围有着明确的限制,即“五世而迁”,依世代的变化而转迁、递迁,是小宗的基本特征。随着世代的延伸,自然会有一部族人会溢出五服的范围,处于五服范围内、外的族人之间的关系,就不再是严格意义上的宗族关系,这是宗族各房支产生的原因。随着时间的推移,房支之间的血缘关系会随之疏远,这就是所谓血缘关系意义上的分化。昆山人归有光说,归氏一族除了其父祖三代近支外,其他远房族人基本上没有敦亲睦族的观念:“贪鄙诈戾者,往往杂出于其间”,“死不相吊,喜不相庆,入门而私其妻子,出门而诳其父兄”,“平时呼召友朋,或费千金,而岁时荐祭,辄计杪忽。俎豆壶觞,鲜或静嘉”,甚至有人用变质发馊的食物来调换祭祀的供品,所以归有光痛呼:“归氏几于不祀矣!”

而另一方面,正如弗里德曼所言,汉人宗族组织的特点就在于“不平等地获得公共财产的利益”。

而另一方面,正如弗里德曼所言,汉人宗族组织的特点就在于“不平等地获得公共财产的利益”。

由于整个社会普遍发生的阶级分化,宗族成员间对于权力和利益的获取是不平等的,这种社会分化最终导致了强弱不等的分支,获得科举成功的那些家族成员迁居到城市中,会获得更多的资源和利益,自然会导致宗族的分化。这就是明代宗法观念逐渐在人们眼中淡漠的最重要原因。娄坚将宗族的衰弱归咎于“习俗使然”,但其实这只是事情发展的必然趋势而已。

由于整个社会普遍发生的阶级分化,宗族成员间对于权力和利益的获取是不平等的,这种社会分化最终导致了强弱不等的分支,获得科举成功的那些家族成员迁居到城市中,会获得更多的资源和利益,自然会导致宗族的分化。这就是明代宗法观念逐渐在人们眼中淡漠的最重要原因。娄坚将宗族的衰弱归咎于“习俗使然”,但其实这只是事情发展的必然趋势而已。

所以在 2010 年,日本学者滨岛敦俊从县级资料出发,对比江南、华南、华北的基层社会结构,指出华南是宗族性的乡绅社会,江南是非宗族性的乡绅社会,华北是非宗族性的庶民社会,江南的宗族只是一种想象的宗族,或者是一种拟制的宗族,即所谓pseudo宗族,这一看法也得到了部分中国学者的赞同,并在江南宗族研究领域上引起了巨大的反响。

其实宗族分化并不会摧毁整个的宗族制度,江南也并不是“无宗族”。弗里德曼就认为阶级分化反而是中国宗族发展的基础。他认为,宗族内部权力集中于少数人手中,有利于把宗族成员汇集成一个团体,使宗族不受外界势力的侵害,并减轻国家对地方的剥削。

同时,传统社会的宗族内部虽然存在分化,但是会尽量进行有效的调整,将其对宗族本身的危害减少到最低程度。宗族解决这种问题的手段是依靠在精神上对同一个祖先的认同和在物质上对宗族公产的维系。前者是通过祭祖和修谱,后者是通过宗族公产的创置和维护,而这一工作主要是由城居的士绅来推进的。士绅们之所以关心宗族的建设,很重要的原因是他们开始意识到,要保证长久的发展,必须要有宗族的拱卫。中国人常说“君子之泽,五世而斩”,而“五世”恰恰就是一个小宗世系的范围。可见传统中国社会早已从经验上得出结论,仅有小宗世系是不能维持财富和名望的代际传承的,所以维系宗族的稳定,就是为本支的发展提供一个坚实的基础。

同时,传统社会的宗族内部虽然存在分化,但是会尽量进行有效的调整,将其对宗族本身的危害减少到最低程度。宗族解决这种问题的手段是依靠在精神上对同一个祖先的认同和在物质上对宗族公产的维系。前者是通过祭祖和修谱,后者是通过宗族公产的创置和维护,而这一工作主要是由城居的士绅来推进的。士绅们之所以关心宗族的建设,很重要的原因是他们开始意识到,要保证长久的发展,必须要有宗族的拱卫。中国人常说“君子之泽,五世而斩”,而“五世”恰恰就是一个小宗世系的范围。可见传统中国社会早已从经验上得出结论,仅有小宗世系是不能维持财富和名望的代际传承的,所以维系宗族的稳定,就是为本支的发展提供一个坚实的基础。

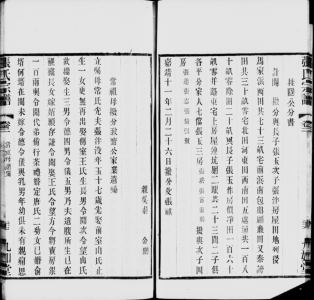

桂隐公分家书《上海西城张氏族谱》

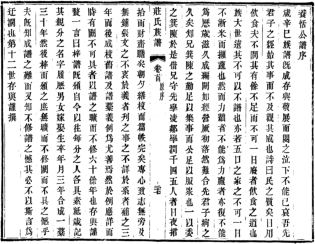

唐以后门阀制度日趋没落,宋代已经形成了名副其实的“科举社会”,社会阶层流动加速。何炳棣等很多学者已经指出,除了科举竞争的激烈外,财产析分制度是导致宋以后无世家的重要原因。这种析产导致的家财分散自然使得这些家族无法积聚起充分的资源来保证长远的发展。同居共财的合爨模式虽然得到历来文人的称颂,但只是个案而并非可持久的措施。士绅们逐渐开始意识到,只有强大的宗族力量的支持,才能保证文化资源的代际传承,由此才能保证本支的长久繁荣。这一点在宋代已经有很多学者认识到了。张载就说:“宗子之法不立,则朝廷无世臣。且如公卿一日崛起于贫贱之中,以至公相,宗法不立,既死,遂散族,其家不传”。

归有光是明代宗族复兴的重要推动者,他对上述问题有着清醒的认识,他不仅要求复兴宗族,而且反对只复兴小宗,主张复兴大宗,他曾言:“夫古者有大宗,而后有小宗,如木之有本,而后有枝叶。继祢者,继祖者,继曾祖者,继高祖者,世世变也,而为大宗者不变。是以祖迁于上,宗易于下,而不至于散者,大宗以维之也。故曰:‘大宗以收族也。’苟大宗废,则小宗之法亦无所恃以能独施于天下。”

归有光是明代宗族复兴的重要推动者,他对上述问题有着清醒的认识,他不仅要求复兴宗族,而且反对只复兴小宗,主张复兴大宗,他曾言:“夫古者有大宗,而后有小宗,如木之有本,而后有枝叶。继祢者,继祖者,继曾祖者,继高祖者,世世变也,而为大宗者不变。是以祖迁于上,宗易于下,而不至于散者,大宗以维之也。故曰:‘大宗以收族也。’苟大宗废,则小宗之法亦无所恃以能独施于天下。”

城居和为官使士绅们有了足够的资源,他们通过建设宗祠、兴修家谱、置办族产等活动来维系宗族。有学者注意到,江南地区士大夫往往在登第之后才开始重视家谱的编纂,其原因在于此。这也是为什么《吴县志》说:“宗祠之立,在士大夫家固多,而寒门单族鲜有及之者。”

城居和为官使士绅们有了足够的资源,他们通过建设宗祠、兴修家谱、置办族产等活动来维系宗族。有学者注意到,江南地区士大夫往往在登第之后才开始重视家谱的编纂,其原因在于此。这也是为什么《吴县志》说:“宗祠之立,在士大夫家固多,而寒门单族鲜有及之者。”

日本学者井上彻曾为江南地区的宗族下了一个简单而形象的定义,即“以族田为经济基础的宗族”,是“未能通过同居共财的小家族而实现官僚身份世袭化的士大夫们,为了实现这一目标,重新构建出来的一种新的、以血缘关系为团结纽带的社会集团”。

日本学者井上彻曾为江南地区的宗族下了一个简单而形象的定义,即“以族田为经济基础的宗族”,是“未能通过同居共财的小家族而实现官僚身份世袭化的士大夫们,为了实现这一目标,重新构建出来的一种新的、以血缘关系为团结纽带的社会集团”。

从这个角度而言,滨岛敦俊认为江南无宗族不无道理。但实质上,上述状况并不是江南宗族不存在的证据,相反却是江南宗族模式的体现,这里的宗族依然没有脱离中国宗族的基本定义,只不过是中国宗族在不同环境下的不同发展状况而已。

从这个角度而言,滨岛敦俊认为江南无宗族不无道理。但实质上,上述状况并不是江南宗族不存在的证据,相反却是江南宗族模式的体现,这里的宗族依然没有脱离中国宗族的基本定义,只不过是中国宗族在不同环境下的不同发展状况而已。

归有光像《吴中名贤图传赞》

此时国家祠庙政策发生的变动也推动了这一进程的发展。明初,士大夫一般按照朱熹《家礼》的规定,于正寝之东建立祠堂,祭祀高、曾、祖、父,称四世神主,而庶民之家仅在居室中祭祀祖父母、父母二代神主。洪武时,朝廷即据此制定祭祖的礼仪,规定品官可建祠堂,祭祀四世祖,庶民不得建祠堂,只能在居室中祭祀二代神主。后来,这一规定不断被突破,臣民所祭祀的祖先逐渐增多。嘉靖十五年(1536),在明世宗“大礼仪”争论的背景下,时任礼部尚书的夏言上疏建议更改以往的祭祖规定,为朝廷采纳并施行。

祭祖礼仪的重大变化在于原先颇为严格的限制放宽了。三品以上的官员可立庙祭祀五世祖,四品以下的官员及民间士庶,皆可立庙祭祀四世祖。允许天下臣民,包括庶民祭祀始祖、先祖,就是允许民间同姓各支宗族联合起来共同祭祀始祖,无疑,这对明代宗族制度的发展演变产生了深远的影响。而品官可以建立家庙,在家庙中设立纸制牌位祭祀始祖,也开创了家庙祭祖的先例。上行下效,品官家庙祭祖之举的发展,又促进了民间的联宗祭祖,以至民间也出现了设立家庙祭祖的现象。叶梦珠曾经描绘过上海地区立庙祭祖的情况:“祭先大典,所以致其诚也。以予所见,吾邑缙绅之家,如潘、如陆、如乔,家必立庙,设祭品,四时致祭,主人必公服,备牲牢,奏乐,子孙内外皆谒庙,自岁时以迄朔望皆然。乔氏家祠内,椅桌亦按昭穆不移易,如夫妇二人者一桌二椅相连,三人者一桌三椅相连,左右各分屏障,代不相见,虽非古礼,亦见专诚之意。其余祭器之不他用,更可知已。诸士林之力薄者,或不能备物,要之稍知礼法者,必尽其诚。”

祭祖礼仪的重大变化在于原先颇为严格的限制放宽了。三品以上的官员可立庙祭祀五世祖,四品以下的官员及民间士庶,皆可立庙祭祀四世祖。允许天下臣民,包括庶民祭祀始祖、先祖,就是允许民间同姓各支宗族联合起来共同祭祀始祖,无疑,这对明代宗族制度的发展演变产生了深远的影响。而品官可以建立家庙,在家庙中设立纸制牌位祭祀始祖,也开创了家庙祭祖的先例。上行下效,品官家庙祭祖之举的发展,又促进了民间的联宗祭祖,以至民间也出现了设立家庙祭祖的现象。叶梦珠曾经描绘过上海地区立庙祭祖的情况:“祭先大典,所以致其诚也。以予所见,吾邑缙绅之家,如潘、如陆、如乔,家必立庙,设祭品,四时致祭,主人必公服,备牲牢,奏乐,子孙内外皆谒庙,自岁时以迄朔望皆然。乔氏家祠内,椅桌亦按昭穆不移易,如夫妇二人者一桌二椅相连,三人者一桌三椅相连,左右各分屏障,代不相见,虽非古礼,亦见专诚之意。其余祭器之不他用,更可知已。诸士林之力薄者,或不能备物,要之稍知礼法者,必尽其诚。”

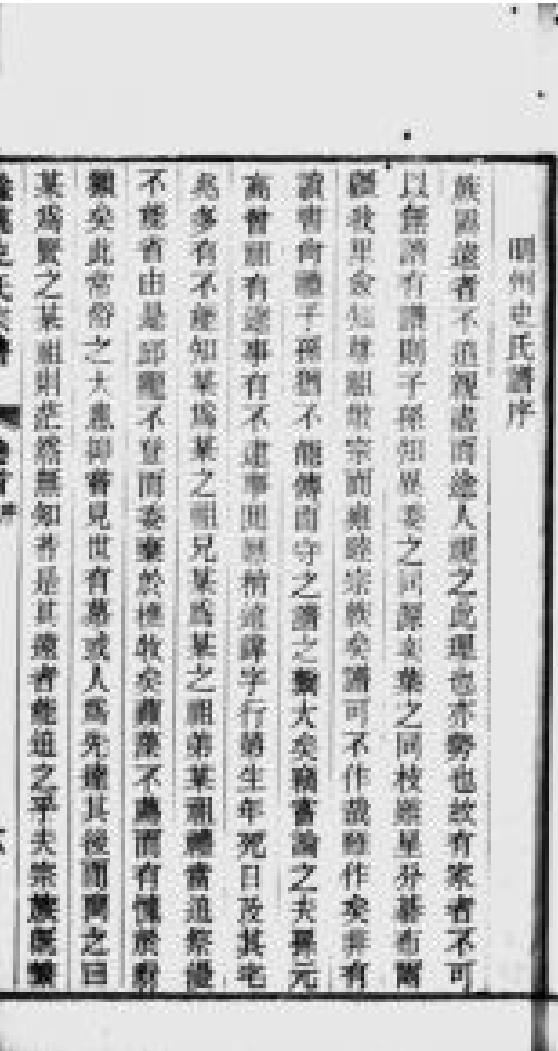

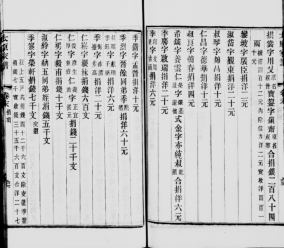

中古门阀世族也重视家族的维系,但其目的在于别贵贱,而唐宋以后的宗族目的在于敬宗收族。族谱作为维系宗族血缘关系的主要纽带,对宗族组织的稳定起了相当重要的作用,所谓“夫尊祖睦族之道,莫重于谱牒”,因此编纂族谱成为士绅复兴宗族的另一项重要工作。在江南各地的地方志中收入了很多的族谱,其中大部分由望族名绅亲自编纂。以明代上海地区为例,《华亭县志》中载有王端《王氏族谱》、朱恩《朱氏家乘》、徐阶、徐琳等相继修纂的《徐氏族谱》、李升亨《李氏世谱》、包林芳、包柽芳《包氏家谱》、宋尧武、宋懋韶《宋氏家谱》、林景龄《林氏家谱》、冯大受《冯氏族谱》、张鼐修《张氏家谱》、黄廷鹄《黄氏先懿录》、董宜阳《董氏族谱》、沈士栋《沈氏家乘永世录》。《松江府志》则载有莫如忠《莫氏宗谱》、徐尔默《徐氏家谱》、乔木修《乔氏家乘》二卷、王佑《鹤沙王氏家谱》、张所敬《龙华张氏世谱》、姚士慎《姚氏宗谱》、储昱《储氏族谱》、章台鼎《章氏宗谱》、倪甫英《倪氏家乘》、唐本尧《唐氏族谱》等。值得注意的是,由于这些家谱大都出自望族,为了保证门第清白,编纂相对谨慎,所谓“同姓者非有稽考,亦不通谱称宗”。《南吴旧话录》曾载:“张庄懿(鎣)、张庄简(悦)两尚书同里而不同宗,或有以通谱之说进者,庄简曰:‘赵郡与陇西各宗,琅琊与太原别祖,不相为谱,其来旧矣。吾二人情逾手足,无忝真率,使后百年两家子姓各以其望为宗,何须假借?不然,使岁时伏腊,征逐酒食,无异市井儿,夸说世家,徒掩人耳。’”

嘉定人李流芳认为“谱者,一家之书,而非行世之书也。世其职者取其足以记姓氏行第而已”。

嘉定人李流芳认为“谱者,一家之书,而非行世之书也。世其职者取其足以记姓氏行第而已”。

这种编纂思想的指导下,很大程度上避免了杜撰祖先,编造家谱现象。

这种编纂思想的指导下,很大程度上避免了杜撰祖先,编造家谱现象。

上海曹氏祠堂图

上海朱氏家祠

《南汇傅氏家谱负谱图》

《修谱捐资表》《洞庭王氏族谱》

宗族赖以维系的基础除了血缘,最重要的就是财产,族产是宗族一切公共活动的基础。义庄是族产的重要形式,由范仲淹于北宋皇祐间(1049—1053)在苏州首创。范氏义庄作为历史上兴起最早、持续时间最长的赡族设施,对后世产生了重大的影响,后世的义庄和义田等都基本上以范氏义庄为楷模和标准,“范文正公创义田以惠族,古今嘉慕之”。

江南地区在南宋 150 余间仿立义庄者,有十余例。明代时,江南设立义庄者渐见其多。其中万历时青浦县顾正心置济荒、义学、赡族诸田 40000 亩,其子顾懿德复置田万亩为助役田,这是当时江南义庄规模最大的。就地域而言,苏州、松江、常州、镇江、应天、杭州、嘉兴、湖州等江南各府或多或少都置义庄。而江南宗族义田真正获得发展的则是在清代,尤其是清中期以后,据范金民先生的不完全统计,仅苏州府有 178 所义庄,其中三分之二是太平天国之后设立的,而常熟昭阳地区的 91个义庄,有 65 个建立于同治之后。而义田数也从康熙时 6300 余亩增加到清末的16 万—17 万亩,占苏州府所有土地总数的 2.6%。

江南地区在南宋 150 余间仿立义庄者,有十余例。明代时,江南设立义庄者渐见其多。其中万历时青浦县顾正心置济荒、义学、赡族诸田 40000 亩,其子顾懿德复置田万亩为助役田,这是当时江南义庄规模最大的。就地域而言,苏州、松江、常州、镇江、应天、杭州、嘉兴、湖州等江南各府或多或少都置义庄。而江南宗族义田真正获得发展的则是在清代,尤其是清中期以后,据范金民先生的不完全统计,仅苏州府有 178 所义庄,其中三分之二是太平天国之后设立的,而常熟昭阳地区的 91个义庄,有 65 个建立于同治之后。而义田数也从康熙时 6300 余亩增加到清末的16 万—17 万亩,占苏州府所有土地总数的 2.6%。

范仲淹像《吴中名贤图传赞》

另一方面,由族中尊长或有名望的人士,以“家训”“家诫”“家范”等形式对族人进行道德教化,在江南宗族中也十分流行。此类教化的内容颇为广泛,既有安身立命、为人处世的道理,也有宗族日常生活和人际关系的准则,但多以开导、劝诫的口吻述说,重在对族人品格情操的培养,并不具有强制性。其中昆山朱柏庐所编的《治家格言》是民间流传最广,影响最大的古代家训之一,被人们视作理家教子,整顿门风的治家良策,为人处己,轨物范世的箴规宝鉴,而且广泛用作私塾蒙馆的启蒙教材。文章寥寥五百多字,言简意赅,韵律优美,读起来琅琅上口,全篇内容通俗易懂,涉及了治家修身、为人处世等多个方面,蕴含着丰富的家庭伦理思想,其中“黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁,既昏便息,关锁门户,必亲自检点。一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井”等句更是为世人所传诵。家规家训是希望通过唤醒和增强宗族成员的道德自觉来维持宗族组织的稳定,尽管其对族人行为的规范是软性的、间接的,效果也可能有限,但所起的潜移默化的作用仍不可忽视。

随着宗族组织的重构,江南地区涌现出了一批新的望族,这些望族在江南地区甚至全国都产生了新的影响,“江南世家”“江南望族”也成为历来人们关注和研究的对象。

所谓望族,是人们对地方上有声望和影响的家族的通称,这些家族在本地乃至全国的政治、经济、文化等领域有着举足轻重的地位,“其耳目好尚,衣冠奢俭,恒足以树齐民之望而转移其风俗”。

明清两代江南地区经济繁荣、文化发达,在科举方面成就显著,如前文所述,“状元之乡”“进士工厂”在江南可谓数不胜数,由此涌现出众多由科甲出仕起家的望族。学者范金民言:“明清江南进士不但分布极不均衡,极为集中,而且还集中在有限的几姓几族之间。”

明清两代江南地区经济繁荣、文化发达,在科举方面成就显著,如前文所述,“状元之乡”“进士工厂”在江南可谓数不胜数,由此涌现出众多由科甲出仕起家的望族。学者范金民言:“明清江南进士不但分布极不均衡,极为集中,而且还集中在有限的几姓几族之间。”

近人沈昌直《吴江文献保存会书目序》曰:“吾吴江地钟具区之秀,大雅之才,前后相望,振藻扬芬,已非一日。下逮明清,人文尤富,周、袁、沈、叶、朱、徐、吴、潘,风雅相继,著书满家,纷纷乎盖极一时之盛。”其他如昆山归氏世家、常州庄氏世家、钱塘许氏世家、海宁查氏世家、湖州董氏世家、无锡秦氏世家、慈溪郑氏世家等等,彼此共同展示了明清时期江南望族、世家传承之久之盛,更印证了江南家族发展史上一个空前繁荣的巅峰时刻的到来。

近人沈昌直《吴江文献保存会书目序》曰:“吾吴江地钟具区之秀,大雅之才,前后相望,振藻扬芬,已非一日。下逮明清,人文尤富,周、袁、沈、叶、朱、徐、吴、潘,风雅相继,著书满家,纷纷乎盖极一时之盛。”其他如昆山归氏世家、常州庄氏世家、钱塘许氏世家、海宁查氏世家、湖州董氏世家、无锡秦氏世家、慈溪郑氏世家等等,彼此共同展示了明清时期江南望族、世家传承之久之盛,更印证了江南家族发展史上一个空前繁荣的巅峰时刻的到来。

《海宁查氏族谱》目录

江南望族的一个特点是大多是平民出身。潘恩是府郡胥吏后人,他贵显之后,有人讥讽其身世,并以宋世簪缨相傲睨,潘恩并不以为然,回家后对诸弟言:“人们端须自顾,汉家名臣多从刀笔起家,何尝尽有穿着章缝袍的祖宗!今宋社已冷,犹作热面向人,若是稍读书籍,便不至于有这样的意气。”

其中由务农起家,耕读传家的极多,徐阶家族是务农出身,祖“贤自小蒸赘郡城,遂家焉”。徐光启曾祖徐珣“因役中落,力耕于野”,父徐思诚也一度“课农学圃自给”,祖母和母亲“早暮纺织,寒暑不辍”。

其中由务农起家,耕读传家的极多,徐阶家族是务农出身,祖“贤自小蒸赘郡城,遂家焉”。徐光启曾祖徐珣“因役中落,力耕于野”,父徐思诚也一度“课农学圃自给”,祖母和母亲“早暮纺织,寒暑不辍”。

《毗陵庄氏族谱》·庄存与序

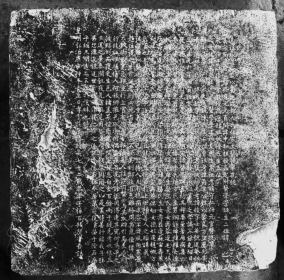

明代状元唐文献所在唐氏世系志拓片

《锡山秦氏族谱》寄畅园全图

由于明清时期江南地区商品经济的发达,有很多家族是靠经商致富起家,如《阅世编》所载的上海望族有很多是经商起家,如闸港施氏“初以素封起家”。著名徽商家族中涌现的明清两朝名儒名宦则更是数不胜数,如汪道昆、曹振镛、戴震、程晋芳、程瑶田、凌廷堪、王茂荫等都是其中的代表。苏州东山洞庭商帮涌现出的莫厘王氏从明代大学士王鳌到近代物理学知识传播者王季烈,安仁里严氏从严福、严荣、严良训三代进士到近代的严庆龄、严家淦同样也是江南望族的重要代表。

江南望族另一个特点是大部分家族都非常重视教育。正如学界所公认的,中国自唐宋以后,世袭精英集团彻底退出历史舞台,至少从表面上看,科举取士已经使得社会精英的判断标准从先天的家族出身,变成了后天的天赋才能,身份世代相传的可能性已经基本上不存在了,“夫士之子未必能为士”已经是很正常的社会现象,而衡量望族的标准是科举考试的成功与否。江南地区的科举成功、精英辈出、文化繁荣是和这些望族尊师重教的传统密不可分的,所谓“士子多以读书世其家”“崇师喜读书者,弦诵之声比屋而是”。

何良俊曾回忆其父亲何孝“必欲教子孙以经学,不务姑息,急于就功。每日授以经书,亲课诵读,必至丙夜”。何孝每每反思,“今子孙虽读书守礼不坠义问,然未有显者,岂先世之业其遂不振乎?”所以“早夜遑遑欲教子孙以经学起家”。他本人“通《四书》,毛氏《诗》旁及孔安国《尚书》,皆能背诵,无一字遗失及舛错者,诸子百家亦皆通涉”,对何良佐兄弟“讲诵不辍,耳提口授一岁无废日,一日无废时”,所以何氏兄弟“未经师授而于经史诸书已能通晓大义”。

何良俊曾回忆其父亲何孝“必欲教子孙以经学,不务姑息,急于就功。每日授以经书,亲课诵读,必至丙夜”。何孝每每反思,“今子孙虽读书守礼不坠义问,然未有显者,岂先世之业其遂不振乎?”所以“早夜遑遑欲教子孙以经学起家”。他本人“通《四书》,毛氏《诗》旁及孔安国《尚书》,皆能背诵,无一字遗失及舛错者,诸子百家亦皆通涉”,对何良佐兄弟“讲诵不辍,耳提口授一岁无废日,一日无废时”,所以何氏兄弟“未经师授而于经史诸书已能通晓大义”。

母亲也在家教中扮演了重要的角色,如徐光启曾回忆其母钱氏太夫人“早暮纺织,寒暑不辍,训不肖及女兄弟,生平未尝楚辱骂言,有所欲敕戒,则不言笑者数日,待儿辈侍立垂涕,度悔改乃已”。

母亲也在家教中扮演了重要的角色,如徐光启曾回忆其母钱氏太夫人“早暮纺织,寒暑不辍,训不肖及女兄弟,生平未尝楚辱骂言,有所欲敕戒,则不言笑者数日,待儿辈侍立垂涕,度悔改乃已”。

很多家族在教育子孙时,将培养道德情操放在非常重要的位置。这种守先绪承后学,传递家族文化传统的强烈责任感,才是江南的望族得以延续数代,保持辉煌的重要原因。

很多家族在教育子孙时,将培养道德情操放在非常重要的位置。这种守先绪承后学,传递家族文化传统的强烈责任感,才是江南的望族得以延续数代,保持辉煌的重要原因。

潘恩

徐光启

何良俊

一个望族要建立社会资望、确立社会地位,除了内部发展条件之外,尚需要良好的人际关系,甚至透过婚姻的安排,与其他家族凝聚成更为密切的群体。人际网络的经营与婚姻关系的缔结,是观察家族稳固与发展的重要基点。上海的这些望族是通过彼此之间的互相联姻,再辅以师承、友朋诸多关系缀合在一起的。稳固的家族制度和家族内部对教育的重视可以保证文化资源的代际传递,而可靠的婚姻策略则可以通过建立一个更广阔的社会网络来实现文化资源的交换和增值。这些望族之间的婚姻关系,不仅促进了他们之间的文化资本的传承与交换,而且组成了一个看似松散实则严密的网络,形成盘根错节的利益关系,使得他们获得了优越于一般人的学习和交流管道,正是这一整套机制保证了家族中会不断产生新的文化精英。

贾雪飞曾经详细研究过上海望族的婚姻网络关系,如陆深家族即是一个典型的案例:陆深的姑母嫁给了玉泓馆顾氏的顾澄,顾澄子为顾定芳;陆深父亲陆平的原配为下沙瞿氏瞿晟之女,陆深次女则嫁给了瞿霖之孙瞿学召;陆深从妹嫁给了唐锦,其妻姐梅氏嫁给了唐锦的侄儿唐世明,其侄陆爌娶唐锦之子唐贇之女,而唐贇之子又娶陆爌之妹;陆深子陆楫娶华亭唐氏的唐祯孙女,长女陆清许董氏董怿之仲子,次女定桂曾与刘兆元定亲,而刘兆元后娶瞿氏,并将一女嫁给顾定芳子顾从德。日后和陆楫一起编纂《古今说海》的黄标、顾定芳、董宜阳、唐贇等大多是其姻亲。

这些望族在决定婚姻策略时并不完全关注对方的门第、官阶、财富,而是将文化放在重要的位置,所以陆树声说:“男女婚娶,惟审其世裔相当,家法有素,苟徒慕门阀之高华,资产之丰厚,较计于目前,不知富贵不可常,贤否难预必。”

著名学者钱穆的父亲家境贫困,当时有人替他向蔡氏提亲,蔡氏家境富裕,旁人劝说道:钱穆家“七房桥五世同堂一宅,俗所谓酱缸已破,独存架子,大族同居,生活艰窘,而繁文缛节,依然不废,闻新婿乃一书生,恐不解事。君女嫁之,必多受苦”。但蔡家回应道:“诗礼之家,不计贫富,我极愿吾女往,犹得稍知礼。”

著名学者钱穆的父亲家境贫困,当时有人替他向蔡氏提亲,蔡氏家境富裕,旁人劝说道:钱穆家“七房桥五世同堂一宅,俗所谓酱缸已破,独存架子,大族同居,生活艰窘,而繁文缛节,依然不废,闻新婿乃一书生,恐不解事。君女嫁之,必多受苦”。但蔡家回应道:“诗礼之家,不计贫富,我极愿吾女往,犹得稍知礼。”

遂定婚。

遂定婚。

玉泓馆顾氏顾正谊山水图

当然,也并不是所有的望族都重视子孙后代的教育,江南有些望族崛起速度过快,士绅又待遇优厚,特权颇多,很多望族起家后一步登天,威权赫奕,仗势欺人者有之,无恶不作者有之,时人称其“以侈靡争雄长,燕穷水陆,宇尽雕镂,臧获多至千指,厮养舆服,至陵轹士类,弊也极矣”。

万历四十三年八月,正是因为松江名宦董其昌的次子董祖常及家仆陈明霸占同乡生员陆兆芳家使女绿英,并砸抢陆家家什,引起全城公愤,才引发了明代上海乃至整个江南地区影响最大的民变事件——“民抄董宦”风波。

万历四十三年八月,正是因为松江名宦董其昌的次子董祖常及家仆陈明霸占同乡生员陆兆芳家使女绿英,并砸抢陆家家什,引起全城公愤,才引发了明代上海乃至整个江南地区影响最大的民变事件——“民抄董宦”风波。

阻碍望族持续发展的最大因素则是属于不可抗力的天灾人祸,尤其是政治动乱和战争。明清鼎革之际,众多望族遭受了天翻地覆的变化,由此破产败家,江南地区如嘉定、江阴、扬州都遭遇了令人发指的人间惨剧。曾羽王回忆:当时清兵攻入松江城时,“横尸遍路,妇人金宝捆载而去”,“由郡东察院延烧至秀野桥,大街东西之房,百无一存者。城中东南一带,悉为官兵所占。后卒为成栋之兵所拆,乡绅之楼台亭榭,尽属荒邱”,“所谓锦绣江南,无以逾此,及遭残毁,昔日繁华,已减十分之七”。

很多参与抗清的江南望族也都因此消散破败,如参与嘉定抗清的夏允彝家族,参加松江抗清的陈子龙家族等从此之后就烟消云散。陈子龙投水自尽后,“存一子,侨居泖滨,家徒四壁,不堪殊甚,今闻亦殁矣”。

很多参与抗清的江南望族也都因此消散破败,如参与嘉定抗清的夏允彝家族,参加松江抗清的陈子龙家族等从此之后就烟消云散。陈子龙投水自尽后,“存一子,侨居泖滨,家徒四壁,不堪殊甚,今闻亦殁矣”。

此后清初很多江南望族又因奏销案而再遭厄运,明末大学士钱龙锡家族是“子孙以逋赋毁家,闻之流离实甚,今几同孙叔敖之后矣”,也就是说已经是耕田务农了。

此后清初很多江南望族又因奏销案而再遭厄运,明末大学士钱龙锡家族是“子孙以逋赋毁家,闻之流离实甚,今几同孙叔敖之后矣”,也就是说已经是耕田务农了。

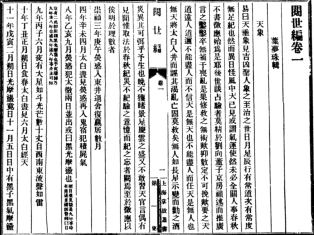

叶梦珠《阅世编》

面对家族的荣衰不定、变迁频繁,叶梦珠异常感慨,想追究其中的奥妙:“门祚之靡常,由来尚矣。《传》曰:‘高岸为谷,深谷为陵。’三后之季,于今为庶。宁特近代为然哉?以予所见,三十余年之间,废兴显晦,如浮云之变幻,俯仰改观,几同隔世。当其盛也,炙手可热,及其衰也,门可张罗。甚者胥原、栾却之族,未几降为皂隶;瓮牖绳枢之子,忽而列戟高门。氓隶之人,幸邀誉命;朱门之鬼,或类若敖。既废而兴,兴而复替,如环无端,天耶?人耶?岂盈虚消长之数所必然耶?若曰积善必庆,积恶必殃。乃何以有时而然,有时而或不尽然耶?”。

但叶梦珠没有想到,真正对家族产生最致命冲击的是来自于三百年后的近代变迁。

但叶梦珠没有想到,真正对家族产生最致命冲击的是来自于三百年后的近代变迁。