任何一种特定民主的稳定性,不仅取决于经济发展,而且取决于它的政治系统的有效性和合法性。有效性是指实际的绩效,即政治系统满足大多数居民和大企业或武装力量这类有力量的团体所认为的政府基本职能的程度。合法性是指政治系统使人们产生和坚持现存政治制度是社会的最适宜制度之信仰的能力。当代民主政治系统的合法程度,主要取决于解决造成社会历史性分裂的关键问题的途径。

有效性主要是工具性的,而合法性是评价性的。组织是根据政治系统的价值标准是否符合自己的标准来判定它是否合法。德国的军队、文职人员和贵族阶层,有相当一部分抵制魏玛共和国,不是因为这个共和国没效率,而是因为它的符号象征和基本价值观否定了这些人自身。合法性本身自然可以与多种形式的政治组织有关,包括压迫组织。在产业主义出现之前,封建社会无疑享有它的大多数成员的效忠。它的合法性危机主要是一种晚近的历史现象,这是紧跟着一些团体间出现尖锐分歧而发生的;究其原因是因为,由于大众传播媒介的作用,团体可以围绕不同的价值标准组建,而以前认为,可接受的价值观是唯一的。

合法性的危机是变革的危机。因此,它的根源必须从现代社会变革的性质中去寻求。在向新的社会结构过渡期间,合法性危机可以分别出现在以下两种条件下:(1)主要的保守组织机构的处境在结构变革时期受到威胁;(2)社会上的主要团体在过渡时期或至少在它们一旦提出政治要求时,不能进入政治系统。在新的社会结构建立以后,如果新的系统不能在时间长得足以在新的基础上确立合法性的时期内,满足主要团体(基于“有效性”)的期望,则会出现新的危机。

托克维尔对失去合法性的第一种一般类型作了形象描述,主要是指从贵族君主政体向民主共和国过渡的国家:“……当一个民族的旧习惯被改变,公共道德被破坏,宗教信仰发生动摇,传统的魅力崩溃时,国家生活中有时会发生一些重大事件……”那时的公民“既没有君主政体的本能爱国主义,也没有共和国的理性爱国主义……他们徘徊在两种制度之间,陷入困惑和苦恼”。 [1]

然而,在这种过渡时期,凡主要的保守团体的符号和地位没有受到威胁,即使它们失去了大部分权力,民主反而更有把握的多。于是我们有这样奇怪的事实:欧洲和英语系的12个稳定民主国家,有10个是君主政体。 [2] 英国、瑞典、挪威、丹麦、荷兰、比利时、卢森堡、澳大利亚、加拿大和新西兰是王国,或由一个君主统治;满足稳定民主程序条件的共和国,只有美国和瑞士,外加拉丁美洲的乌拉圭。

君主政体的保存,显然为这些国家保留了贵族阶层、传统主义者以及居民中不满日益民主化和平等主义那部分公职人员的效忠。由于承认下层阶级,而且在革命可能有必要的场合,不反对革命,保守的阶层赢得或保留了新“公民”的效忠。在君主政体被革命推翻,因而有次序的继承关系被打破的国家,与王权结盟的势力有时到第五代或更长时间一直拒绝承认共和国继承人的合法性。

在意大利,一个后来变成法西斯独裁的君主立宪政体,其合法性像法兰西共和国一样,没有得到社会上主要组织的承认。萨伏依王朝由于剥夺教皇的永久权力而疏远了天主教徒,因此在古老的两西西里(Two Sicilies)王国也不是合法的继承人。事实上,在第一次世界大战之前,天主教徒一直被禁止通过教会参与意大利政治,而教会最终放弃它的地位,只是因为害怕社会主义者。这段时期,法国的天主教徒对第三共和国采取了同样态度。因此,法国和意大利的民主政体,不得不在它们历史的大部分时间,在得不到各自社会左右两方重要组织效忠支持的情况下运行。由此看来,合法性的一个主要来源在于,在新的组织机构和制度逐渐产生的过渡时期,保持重要的传统一体化组织机构和制度的连续性。

丧失合法性的第二种一般类型,与不同社会处理“政治参与”时机——对新社会组织何时可以接近政治过程作出决定——的方式有关。在19世纪,加入新组织的主要是产业工人;而在20世纪,主要是殖民地的精英人物和农民。每当新组织在政治上变得活跃时(如当工人第一次寻求通过经济组织和选举权获得经济和政治权力时,当资产阶级要求接近和参加政府时,当殖民地精英分子坚持自己控制自己的国家时),使它们易于接近合法的政治机构往往能赢得它们对系统的忠诚,而这样又会使它们允许老的统治阶层保留自己的地位。在一些国家如德国,参与长期被否定,起初拒绝资产阶级参与,后来拒绝工人参与。于是,在武力用于限制参与的地方,下层阶级与系统疏远了,转而接受极端主义意识形态,而这又使更多新成立的团体不承认工人政治运动为合法运动。

除了使用革命手段以外,否认新阶层获得权力的政治系统,由于把太平盛世的愿望引进政治领域,也阻碍了其合法性的成长。而以武力方式进入政体的集团,往往容易过分夸大政治参与提供的可能性。因此,在这种压力下诞生的民主政体,不仅要面对忠于旧政权的团体不承认其合法的困难,而且会遭到那些认为变革没有满足其太平盛世愿望的人的抵制。过去的法国就是个例子:右翼教权主义者把共和国看作是非法的,而下层阶级部分人发现自己的愿望远没有得到满足。今天,许多新独立的亚非国家面临着争取人民大众忠于民主政府的棘手问题,因为它们几乎不能满足民族主义运动在殖民主义和争取独立时期所提出的乌托邦目标。

一般地说,甚至在政治系统有正常的有效性的时候,如果主要保守团体时时受到威胁,或者在关键时期,不允许新出现的组织接近政治,这个系统的合法性仍然会受到怀疑。另一方面,有效性一再丧失,或长期丧失,则会危及一个合法系统的稳定性。

对合法性的主要检验,是看特定国家形成一种共同的“长期政治文化”的程度,主要是指全国性典礼和节日。 [3] 美国在对其国家的缔造者亚伯拉罕·林肯、西奥多·罗斯福和他们的原则的一致崇敬声中已经建立了一种共同的均质文化。这些为所有美国政治家所认同的共同要素并不是所有民主社会都具备的。在一些欧洲国家,左右两派有不同的象征和历史英雄。法国是这类国家的一个最突出例子。正如赫伯特·卢西(Herbert Luethy)所指出,那里自1789年开始的、就使用不同象征的竞赛“仍在进行,争论依然没有解决;这些(有主要政治分歧的)日子中的每一个仍然以它们历史所决定的全部纪念意义,分割着左的和右的,教权的和反教权的,进步的和反动的” [4] 。

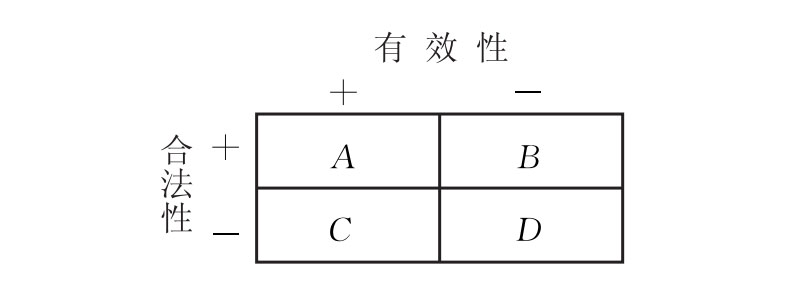

要想分析国家制度面临有效性危机时的稳定性,至关重要的是要知道这种制度的相对合法程度。对于特定政治系统来说,不同程度的合法性与有效性之间的关系,可以用下面的四元图表示;图中各种可能的组合可以说明不同国家合法性和有效性的特征。

落在

A

格中的社会,即合法性和有效性的程度都很高的社会,具有稳定的政治系统,如美国、瑞典和英国。

无效且不合法的政权落在

D

格中,按定义,应是不稳定的和分裂的,除非它们以暴力来维护独裁政权,如20世纪60年代的匈牙利政府和民主德国政府。

无效且不合法的政权落在

D

格中,按定义,应是不稳定的和分裂的,除非它们以暴力来维护独裁政权,如20世纪60年代的匈牙利政府和民主德国政府。

图中其他组合可以说明20世纪30年代初期一些不同国家的政治经历。在20年代末期,无论是德国,还是奥地利,都不具有本国居民大部分及其强有力部分承认的合法性,但这两个国家仍保持着正常的有效性。 [5] 按照上图,这两个国家应落在 C 格中。当一些政府在20世纪30年代失去了有效性,但因为它们有很高的合法性,所以仍是民主政府时,德国、奥地利、西班牙一类国家失去了它们的自由,法国侥幸逃脱了类似的命运。若用上图来说明这些变化,从 A 移到 B 的国家仍然是民主的,而从 C 移到 D 的国家则是衰落的。1940年军事上的失败宣告法国民主的合法性程度降至低点。正是这个丧失全部合法性的民主为傀儡政府提供了大规模支持。 [6]

类似上述的情况证实了这种分析的实用性。从短期观点看,一个高度有效然而不合法的系统,如一块统治有方的殖民地,比那些有效性相对较低、合法性很高的政权更不稳定。泰国等一类国家,不考虑周期性政变,其社会稳定性是十分突出的,这与毗邻的前殖民地国家的情况形成了鲜明的对照。另一方面,持续几代人时间的长期的有效性,也可以给予一个政治系统合法性。在现代世界,这种有效性主要是指持续不断的经济发展。那些已经较成功地适应工业系统需要的国家,其国内政治动荡是最少的,因而不是保留了传统的合法性,就是树立了强大的新象征。

拉丁美洲从伊比利亚半岛继承下来的社会和经济结构,使其拒绝接受前英国殖民地的领导,那里的共和国从未建立合法性象征和合法性意识。亚洲和非洲新建立的政治民主国家,其生存将主要取决于它们满足其居民长期需求的能力,这多半是指它们处理工业化问题的能力。

经常性的凶兆是一切民主系统固有的,那就是作为民主生活血液的组织冲突有可能固化到使社会发生分裂的程度。因此,足以用来节制党派斗争强度的条件,在民主政府所要求的关键条件之列。

因为冲突调和状态的存在其实是定义合法民主的另一种方式,所以确定这样一种最佳状态的主要因素,与那些产生合法性——从符号象征和身份地位连续性来看的合法性——的因素密切相关,是不足为奇的。影响社会政治稳定性的主要分歧的性质和内容,基本上是由一些历史因素决定的;这些因素一直影响着造成社会分裂的主要问题如何解决,或为什么长期悬而未决。

西方国家在现代出现了三个主要问题:第一,教会抑或各种宗教在国家中的地位;第二,承认下层阶级,特别是工人,经由普遍的选举权和集体交涉权充分享有政治上和经济上的“公民身份”;第三,在国民收入的分配上存在持续不断的斗争。

这里的困扰在于:上述问题是一个一个地解决,还是在将来的问题出现之前,每个问题都或多或少解决一点?或者是任凭问题积累下来,以致传统的分歧源与新的分歧源搅在一起?一次解决一个问题有利于稳定的政治系统;把问题拖下去,从一个历史时期到另一个历史时期,对政治环境来说会平添它的苦涩和挫伤,而不是增加它的宽容和折中。各个人和各个党派显得迥然不同,这不仅在于解决现存问题的方式上,而且在于根本对立的见解上。这意味着,他们把自己对手的政治胜利视为主要道德威胁,因此,整个系统结果缺乏有效的价值整合。

教会在社会中的地位,经过18世纪和19世纪的斗争,在大多数新教国家已经解决。例如,在美国之类的国家,教会已与国家分离,并接受了这个事实。而在另一些国家,如英国、斯堪的纳维亚国家和瑞士,宗教仍受国家支持,但国家的教会,像君主立宪的君主一样,已不再成为争论的主要根源。不过,欧洲的一些天主教国家也在为我们提供例证,说明教权势力与反教权势力的历史性争论,直到现在仍在继续造成人们政治上的分裂。在这样的国家,如法国、意大利、西班牙和奥地利,作为天主教徒意味着与政治上的右翼团体或保守团体结盟,而作为反宗教人士或作为少数派宗教的成员,意味着与左翼势力结盟。其中一些国家,这种宗教问题又叠加上了新问题。对于保守的天主教徒来说,反社会主义的斗争不仅仅是经济斗争,也不是对于社会制度的争论,而是深深根植于上帝与撒旦之间的冲突。 [7] 在当代意大利的许多世俗知识分子看来,是反对教会给了与共产党人结盟的合法地位。由此看来,只要宗教的关系继续支持世俗的政治联盟,折中和民主妥协的机会就是渺茫的。

“公民身份”问题也在不同程度上得到了解决。美国和英国在19世纪就给了工人投票权。在瑞典一类直至20世纪初一直在进行抵制的国家,争取公民身份的斗争与社会主义相结合成了一种政治运动,进而产生了革命的社会主义。或者,换一种方式说,在否认工人有政治和经济权利的场合,他们为争取收入和政治地位再分配的斗争可以与革命的意识形态交织在一起。如果让经济和政治地位斗争在革命意识形态之外发展,则与这种斗争相联系的意识形态往往是渐进主义的改革思想。举例来说,1918年革命以前,普鲁士工人没有自由和平等的投票权,因而他们迷恋革命的马克思主义。而在德国南部,工人在19世纪末得到了充分的公民权,所以,那里占统治地位的社会主义,是改良主义的、民主的和非革命的。不过,该国的社会民主党继续信奉革命的教条。这些教条足以给极左分子的党的领导人以发言权,使共产党人在军事失败之后继续加强力量;或许在历史上更重要的是,这些教条吓住了大部分担心社会主义胜利将结束他们特权和地位的德国中产阶级。

在法国,工人争得了选举权,但在第二次世界大战前,被拒绝给予基本的经济权利。大量法国雇主拒绝承认法国的工会,每次工会胜利之后,都想方设法削弱和破坏它们。法国工会的不稳定性以及它们为了生存而经常需要保持好斗精神,使工人很容易受极端主义政治组织号召的感染。共产党人在法国工人运动中占主导地位,大部分可以从法国工商阶级的策略中找到原因。

上述例子并没有解释为什么不同国家处理本国的基本分歧的方式不同,不过,它们足以说明稳定的民主政府的条件,在什么方向上与多样性的基础有关系。在一些历史分歧错综交织构成思想政治基础的场合,民主将是不稳定的和脆弱的,因为根据定义,这种政治不包含宽容概念。

具有这种纷乱思想体系的政党,将试图建立一种德裔美国政治学家西格蒙德·纽曼(Sigmund Neumann)称之为“大一统的”环境,而在这种环境中,党员的生活是限于有思想牵制的活动。唯其如此,是基于党认为,重要的是要使它的追随者与非信徒的“谎言”隔离。纽曼曾提出,必须对强化民主的代表制政党和削弱民主的一统制政党之间的基本区别进行分析。 [8] 前者以英语系民主国家和斯堪的纳维亚地区国家的大多数政党为代表,除宗教性政党外,还有大多数中立党和保守党。这些党把选举期间获得选票视为它们的主要功能之一。相反,一统制的政党所关心的是使世界符合它们的基本哲学。它们不把自己视为压力政治的平等竞赛中的竞争者,而是看作神圣真理或历史真理为一方与根本谬误为另一方之间大搏斗的卫道士。基于这种世界观,它们必然阻止它们的追随者面对来自与外界接触而产生的交叉压力,因为这种接触会损害他们的信心。

遵循这种做法的两个主要非极权主义组织是天主教组织和社会主义组织。在1939年以前欧洲的大部分地区,天主教组织和社会主义组织试图通过建立一种社会、经济组织网,使它们的追随者在其中过他们全部日子,来增进宗教内或阶级内的交流。奥地利在这方面或许提供了最好的例子;国内两个组织,天主教社会党和社会民主党,不仅在前述三个历史问题上意见分歧,而且把它们的大部分社会活动扩大到与党或教会有关系的组织中,遂使国家分裂成两个敌对的阵营。 [9] 至于法西斯和共产主义性质的极权组织,通过完全按斗争来解释万事万物,把它们政治生活的一统特征扩展到尽可能大的范围。

即使是民主的政党,力图使其社会基础脱离交叉压力,显然也会破坏稳定的民主,而稳定的民主需要从一次选举到另一次选举的轮流换班,需要解决政党之间长期的争论。与世隔绝固然可以强化对党或教会的效忠,但也阻碍了党接触新的团体。奥地利的情况可以说明,为什么在大部分选民属于一统制政党时会阻碍选举过程。民主政治的必要规则认为,党内外的双向转化是可能的和正常的,因此,希望通过民主方式获得多数票的政党,最终必须放弃对一统制的强调。由于工人阶级在不同国家的政治、经济领域已取得完全的公民身份,欧洲的社会主义政党已放松了一统制。现在仍坚持这种做法的非极权主义政党只是一些宗教政党,如天主教的政党或荷兰的加尔文派反革命党。显然,天主教派和荷兰加尔文教派在宗教圈内是不“民主的”。它们在政治上像共产党人和法西斯主义者一样,坚信只有一种真理。天主教徒可以承认政治民主的假设,但决不接受宗教宽容的前提。于是,在宗教与非宗教的政治冲突被天主教徒或其他信仰者视为突出问题的场合,民主进程将进退两难,面临一种真正的困境。许多很容易调解的政治争端,会由于宗教问题而加剧,不能得到解决。

如果社会结构的运行自然造成一种环境,使具有相同政治观点的个人或团体不能与其他不同观点的个人或团体相接触,那么这些离群的个人或团体往往要支持政治极端主义。例如,人们一再提到,在所谓“与世隔绝”的产业工作的工人,如矿工、海员、渔夫、伐木工、剪羊毛工和码头装卸工,因居住在同行业人为主的社区,一般会给较左翼的政见以压倒优势的支持。

这种社区往往大多数人投共产党或社会主义者的票,有时甚至呈现“一党”制的色彩。以农民为基础的组织在危机时期所表现的政治偏执性,或许可以作为这种行为模式的另一种例证,像与世隔绝的产业中的工人一样,农民与那些受雇于大多数城市行业的人相比,有着更为相同的政治环境。

[10]

这种社区往往大多数人投共产党或社会主义者的票,有时甚至呈现“一党”制的色彩。以农民为基础的组织在危机时期所表现的政治偏执性,或许可以作为这种行为模式的另一种例证,像与世隔绝的产业中的工人一样,农民与那些受雇于大多数城市行业的人相比,有着更为相同的政治环境。

[10]

这些结论进一步得到个人选举行为研究的证实。这种研究表明,处于交叉压力之下的个人不可能在政治上受到明显禁锢。 [11] 这里所说的处于交叉压力下的个人是指:从属于在各个方面影响他们的组织的人;有朋友支持不同政党的人;经常受到不同组织宣传的人。

多元的和政治上不一致的隶属关系、效忠和刺激因素,可以缓和政治选择中的情感和挑衅性。举例来说,在当代德国,一个工人阶级出身的天主教徒,由于受到两个方向上的牵引,一方面最可能投基督教民主党的票,另一方面又比普通的中产阶级出身的天主教徒对社会民主党宽容得多。 [12] 如果一个人属于多种组织,而这些组织都使他容易接受同一种政治选择,那么他实际上与前述与世隔绝产业中的工人一般无异,极少可能对其他意见持容忍态度。

可供利用的证据表明,当组织和个人有几种政治上交叉相关的隶属关系时,稳定民主的机会就进一步增加;当社会总人口中有相当大比例的人受到相互冲突势力的牵引时,它的成员会关注紧张的政治冲突趋于缓和。 [13] 正如罗伯特·达尔(Robert Dahl)和塔尔科特·帕森斯所指出,这样的组织和个人也会关注保护政治少数派的权利。 [14]

稳定的民主要求在参与竞争的各方政治势力之间保持相对适中的张力。在新的争端出现之前,系统若有解决重大分歧性问题的能力,有助于政治上的缓和。如果让宗教、公民身份和“集体交涉”三个问题积累起来,它们会互相促进,越演越烈,因此,分歧的根源越是互为补充、互为关联,政治宽容的可能性就越小。同样,与多种政治刺激因素距离越远,背景因素就越在一个方向上“聚积”,团体或个人持极端主义观点的机会也就越多。这两种关系,一种是表现在党派纷争方面,另一种是出现在党内支持方面,而当政党面对积累下来尚未得到解决的问题,进一步寻求使其追随者远离冲突刺激时,它们可以联合起来一起出现。产生政治上的世界主义的最佳条件,也是经济发展的那些条件,即城市化、教育、传播媒介的发展和财富的不断增加。现在,大多数显然与世隔绝的行业,如采矿业、伐木业、农业,随着工业化的发展,正是那些相对占有劳动力急剧下降的行业。 [15]

因此,涉及现代化或经济发展的因素是与确立合法性和宽容的那些因素相关的。不过,应该始终牢记,相关只是对于一致的相对程度的说法,而且政治行动的另一个条件是,人们不能等到相关性已很不清晰再采取行动来改变事态的方向。因此,这种高度相关的缺乏也意味着,就分析的宗旨来说,应当把变量区别开来,即便它们是相辅相成的。例如,分析这里说的分歧,是指出不同的选举安排和宪法安排会影响民主机会的特定方式。这些问题将在下节讨论。

如果分歧的交叉基础使民主更有生命力,那么由此可见,在所有其他因素都不变的情况下,两党制优于多党制,以行政区域为基础选举公职人员比比例代表制更可取,联邦制比单一国优越。当然,多党制、比例代表制和单一国都有稳定的民主。事实上,我要论证的是,政体的这些变化远没有从前面几节所论述的基本社会结构区别引出的那些基本区别来得重要。尽管如此,它们仍可能造成总体的稳定性或不稳定性。

主张两党制的立论是基于如下假设:在一个复杂社会中,政党必须是广泛的联盟,不应为一个主要集团的利益服务,不准搞一统制,而应寻求在偏向与反对党结盟的团体中赢得支持。例如,英国的保守党或美国的共和党,基本上不招惹体力劳动者的反感,因为其大部分选票必须来自他们。针对中产阶级,民主党和工党也面临类似问题,有一些政党从来不以得到多数票为目的,而是寻求在有限的范围内得到尽可能多的选举支持;如“工人”的党——注重工人阶级利益;又如主要对小企业主有感染力的党——也是强调其集团的利益。对于这些分裂出来的小派别来说,选举并不是通过使不同的团体确认它们的共同利益,从而寻求建立尽可能广泛的支持基础的契机,而是要利用选举来强调分歧,把支持它们的人与社会其他部分分隔开来。

有人认为比例代表制与其说强化民主,毋宁说弱化民主,这种看法是基于对多党情况与多数派党情况之间区别的分析。如前所述,倘若多党的存在真的加剧了分歧,削弱了共识,那么任何为较多的党而不是为较少的党增加机会的选举制度,都会有害于民主。

而且,正如德国社会学家乔治·齐美尔(Georg Simmel)所指出,选举代表选区的议员,而不是(像比例代表制所鼓励的那样)选举代表团体的议员的选举制,会迫使各团体在选举系统内掩盖自己的目标,而这些目标涉及多种利益和妥协的必要性。 [16]

联邦制会由于把地区性利益和价值标准加于联系着整个社会结构的其他地区而增加产生多种分歧源的机会。这种一般性规律的一个主要例外出现在联邦制把国家沿基本分歧方向分开的场合,如在不同种族区、宗教区或语言区之间,像印度和加拿大所作的那样。民主需要语言集团或宗教集团内部的分歧,不需要集团间的分歧。然而,如果不存在这种自然分野,联邦制似乎有利于民主。除了产生另一个交叉分歧源外,联邦制还提供了托克维尔提到的另一些与强大民间组织相同的功能,如阻止权力集中,培训新的政治领导人,为在野党提供过问整个系统大事的途径,因为两个全国性政党通常仍继续控制系统的某些单位。

我也许要再次强调,我不认为政治结构的这些方面对于民主制度是必不可少的。如果基本的社会条件有助于增进民主,比如说像瑞典那样,那么,纵使融多党制、比例代表制和单一国为一体,也不会严重削弱民主。民主最多不过允许不负责的少数派在议会得到个立脚点。然而,在过去的魏玛德国和法国之类的国家,低水平的有效性和合法性削弱了民主的根基,而鼓励多党发展的宪法因素又进一步减少了系统生存的机会。

20世纪中期稳定的西方民主国家的典型特征是,它们处于“后政治”阶段,亦即,民主的左右两翼之间相对没有多少分歧,社会主义者是温和的,保守派承认福利国家概念。这种情况主要反映这样一个事实:工人在这些国家已经赢得了他们为完全的公民权而进行的斗争。

现在,下层阶级的代表已进入统治集团,成了权力俱乐部的成员。工业革命的基本政治问题——工人进入合法的政体——业已得到解决。 [17] 今天国内的关键问题是对凯恩斯福利国家框架内总产品的分配差别进行集体谈判,而这个问题在双方都不需要极端主义,或鼓励极端主义。不过,即使西方民主国家的工人阶级已经整合入社会,但它仍然具有权力主义倾向,这在某些条件下表现为支持极端主义的政治和宗教运动。关于这种倾向的根源,将在第四章进行探讨。

在拉丁语系东欧的大部分地区,工人阶级争取进入政体的斗争在共产主义者登上舞台之前还没有得到解决,这一事实大大改变了政治竞赛的形势。共产主义者不能像社会主义者那样被纳入社会系统。民主社会也不可能给信仰共产主义的工人、他们的政党和工会获得实际政权的权利。共产主义者的自我评估,尤其是他们与苏联的关系,导致他们相信这样一个自我实现的预言:他们不能通过民主手段实现自己的目标。这种信念妨碍了他们得到接近政权的许可,转而又加剧了信仰共产主义的工人对政府的疏远感。比较保守的阶层也因此而坚定了自己的信念:给工人或其代表日益增多的权利将威胁生活中一切美好的东西。可见,共产主义者的出现粉碎了这个不严谨的预言:经济发展将使这些欧洲国家的民主稳定化。

在亚洲和非洲新独立的国家,情况多少有些不同。在欧洲,工人曾经面临从处在统治地位的贵族和工商业阶层手中争取公民身份的问题。而在亚洲和非洲,一方面殖民统治者的长期存在,已使保守的意识形态和比较富裕的阶级成了殖民主义的附庸,另一方面,左翼意识形态,通常属于马克思主义的某种变种,已与民族主义融为一体。亚洲和非洲的工会和工人政党,从民主制度一开始,就是政治过程的合法部分。可以设想,这种情况可能意味着稳定的民主,所不同的只是,取得这些政治权利先于稳定经济、大中产阶级和工业社会的发展。

整个世界系统正在发生错位。稳定的欧洲民主国家的左翼在争取更多民主的过程中已逐渐发展壮大,表达了工业化早期产生的不满,而右翼仍然保有社会中因循守旧部分的支持,直至最终随着双方的缓和已进入一种自然而然的平衡。在亚洲,左翼现在是在人口膨胀和早期工业化过程中执政,因此将不得不承担全部最终痛苦的责任。然而,像在欧洲的贫穷地区一样,共产主义者利用所有这一切不满,现已成为一个主要政党——在大多数亚洲国家是第二大党。

由于存在大量的贫民、低水平的教育、拉长的金字塔形阶级结构,以及民主左翼“早熟的”成就,亚洲和非洲政治民主的前景是暗淡的。最有希望的国家——以色列、日本、黎巴嫩、菲律宾和土耳其——趋于在一个或几个主要因素上类似于欧洲:教育水平高(除土耳其外的所有国家)、稳步成长的中产阶级、保守团体保有政治合法性。其他国家,无论处于何种政治形态之下,将更深地受制于某种经济发展速度和国家独立,而不是诉诸我们的民主模式所例证的政党政治和自由选举的程式。在避免了军事独裁的国家,政治发展将仿效在加纳、几内亚、突尼斯和墨西哥一类国家所确立的程式:受过教育的少数人利用群众运动和左派口号行使有效的控制,并把选举作为实现最终民主目标的一种姿态和评估舆论的一种手段,而不是视为权力合法更替的有效制度。 [18] 由于迅速工业化的压力以及急需解决长期积累下来的贫穷和饥荒问题,亚洲和非洲的许多新政府将不可能支持一种从根本上反映不同阶级之地位和价值观的开放性政党制度。 [19]

如同亚洲一般经济上不发达的拉丁美洲,政治上比较接近19世纪早期的欧洲。大多数拉美国家在产业主义和马克思主义意识形态出现之前已成为独立国家,因此这些国家有强大的传统保守主义势力存在。乡村居民往往不关心政治,或因循守旧,左派运动主要从工业无产阶级那里获得支持。举例来说,拉丁美洲的共产党人择取了欧洲马克思主义者组织城市工人的路线,而没有选择毛泽东寻求农民支持的“延安道路”。 [20] 倘若任凭拉丁美洲自行发展,并能提高其生产率,许多拉美国家很有可能沿着欧洲的方向前进。最近的发展,包括推翻一些独裁政府在内,是中产阶级成长、财富增加和教育提高的表现。不过,这些国家仍然存在沿法国和意大利方向而不是沿北欧方向发展的巨大危险。倘若沿前一种方向,共产主义者将掌握对工人的领导,中产阶级将疏远民主。可是,一旦政治上活跃的中产阶级出现,区分“左”“右”政治倾向的关键性特征就不再足以作为划分民主的支持者和民主的反对者的标准。而到那时,要在具有各自特定的意识形态和社会基础、各自的民主倾向和极端主义倾向的左、中、右之间作进一步区分,如第五章所表明,需要先阐明“集权主义”问题及其与经济发展阶段的关系。

下两章继续探讨民主秩序的条件。那将是通过对引起工业社会各阶层支持极端主义运动和权力主义价值标准的因素作较为详细的考察,以进一步探讨这里提出的问题。

[1] Alexis de Tocqueville, Democracy in America ,Vol.Ⅰ(New York:Alfred A.Knopf,Vintage ed.,1945),pp.251—252.

[2] 瓦尔特·李普曼(Walter Lippman)在谈到欧洲的君主立宪制比共和国看上去更能“保护有自由的秩序”时指出,这可能是因为“在共和国,统治权由于已经完全世俗化而失去了它的大部分威仪;倘若你更喜欢的话,可以剥去它固有威仪的全部光环”。见 The Public Philosophy (New York:Mentor Books,1956),p.50。

[3] 见Gabriel Almond,“Comparative Political Systems,” Journal of Politics ,18(1956),pp.391—409。

[4] Herbert Luethy, The State of France (London:Secker and Warburg,1995),p.29.

[5] 奥地利共和国被天主教和保守派视为不合法政权,这构成了该共和国的持久危机。关于这个问题的卓越分析,见Charles Gulick, Austria Freom Hapsburg to Hitler (Berkeley:University of California Press,1948)。

[6] 凯瑟林·芒罗(Katherine Munro)对法国的合法性问题作了极好描述。“右翼党派从未完全忘记反革命的可能性,而左翼党派复活了它们富于马克思主义或共产主义战斗精神的革命。每方都疑心对方利用共和国达到自己的目的,都疑心对方一旦达到目的就成为唯一合法的。这种相互猜疑经常使共和国陷于瘫痪,因为它阻碍了政治和经济领域的发展,而政府的困难又削弱了民众对政权及其统治的信心。”转引自Charles Micaud,“French Political Parties:Ideological Myths and Social Relations,”in Sigmund Neumann,ed., Modern Political Parties (Chicago:University of Chicago Press,1956),p.108。

[7]

民主不稳定性与天主教的关系,也可以用天主教作为一种宗教系统的固有因素加以解释。民主需要一种普遍的政治信仰系统,这是在它承认各种不同意识形态合法的意义上说的。可以设想,在不强调自己是唯一正确教派意义上信仰比较普遍的宗教价值系统,将比那些认为自己是唯一真理的宗教价值系统,与民主更相容。与其他大多数宗教教派相比,天主教派坚持后一种信念要顽固得多,而这后一种信念,要使宗教价值系统帮助一种政治制度——这种制度要求把信仰通过对立信念的冲突达致最大的“善”作为其基本价值系统的一部分——取得合法性是困难的。

金斯雷·戴维斯(Kingsley Davis)论证说,天主教国家的教会倾向于与民主不相容,因为“天主教试图控制生活的方面之多,鼓励地位永恒和服从权威之强烈,独立于世俗权力的程度之高,使它永远用与民主国家的自由主义、个人主义、自由、灵活性与主权相冲突”。见“Political Ambivalent in Latin America,”

Journal of Legal and Political Sociology

,1(1943),转载于A.N.Christensen,

The Evolution of Latin American Government

(New York:Henry Holt,1951),p.240。

[8] 见Sigmund Neumann, Die Deutschen Parteien:Wesen und Wandel nach dem Kriege (Berlin:Junker und Dünnhaupt Verlag,1932)。文中给出了一统制政党与代表制政党的区别。纽曼还在他的近著中进一步区分了“民主统一制”党(天主教党和社会民主党)和“大一统”党(法西斯党和共产党)。见他的“Toward a Comparative Study of Political Parties,”收入他主编的 Modern Political Parties,op.cit., pp.403—405。

[9] 见Charles Gulick, op.cit 。

[10] 这种趋势显然是随所讨论城市社区、乡村层次化类型等而变的。关于行业同一性和政治交流在农民中的作用的讨论,见S.M.Lipset, Agrarian Socialism (Berkeley:University of California Press,1950),Chap.10,“Social Structure and Political Activity”。关于乡村居民不民主倾向的证据,见Samuel A.Stouffer, Communism , Conformity,and Civil Liberties (New York:Doubleday & Co.,Inc.,1955),pp.138—139。日本国家舆论研究所在Report No.26, A Survey Concerning the Protection of Civil Liberties (Tokyo,1951)中报道,农民是最不关心公民自由的行业集团。卡尔·弗里德里希(Karl Friedrich)在说明德国农民中的民族主义和纳粹主义势力时指出了与这里所讨论因素相类似的因素。他写道:“乡村居民是比较同一的,其中外来人和外国人很少,极少接触到外国和外国的人民,他们的流动性也是极其有限的。”Carl J.Friedrich,“The Agricultural Basis of Emotional Nationalism,” Public Opinion Quarterly ,1(1937),pp.50—51.

[11] 关于“交叉压力”对个人和团体行为之影响的一般性论述,可以在乔治·齐美尔(Georg Simmel)50年前写的著作中找到,这或许是第一次谈到这个问题。见 Conflict and the Web of Group Affiliation (Glencoe:The Free Press,1956),pp.126—195。齐美尔早已使用了交叉压力的概念,而在选举中这个概念不得不再次被独立发现,这是社会研究不连续性的一个有趣的例子。关于多组织隶属关系对一般政治过程的影响的详细讨论,见David Truman, The Governmental Process (New York:Alfred A.Knopf,1951)。

[12] 见Juan Linz, The Social Bases of German Politics (unpublished Ph.D.thesis,Department of Sociology,Columbia University,1958)。

[13] 见Bernard Berelson,Paul F.Lazarseld,and William McPhee, Voting (Chicago:University of Chicago Press,1954)。书中说明了交叉压力作为解释性概念的实用性。另见本书第六章,其中试图说明不同组织身份对选举行为的影响,并对有关文献作了评述。

[14] 如达尔(Dahl)所述:“如果社会中的大多数人不止认同于一个组织,那么会出现某种积极的可能性,因为任何多数派中都有与受威胁的少数派相同目的认同的人。这些置身于多数派而又强烈偏爱自己原来选择的少数派成员,会使他们的感情为暂时的多数派、但在某种心理水平上也认同于少数派的那些成员所了解。于是,这些同情者会有某些人收回对多数派选择的支持,多数派由此将走向瓦解。”见Robert A.Dahl, A Preface to Democratic Theory (Chicago:University of Chicago Press,1956),pp.104—105。帕森斯(Parsons)指出:“把政治分歧的含义推得太远可以激活两党信徒在非政治基础上的团结感,使政治多数派的成员起而捍卫那些分享了他们的部分利益而又与他们有政治分歧的人。”见帕森斯的论文“Voting and Equilibrium of the American Political System,”in E.Burdick and A.Brodbeck,eds., American Voting Behavior (Glencoe:The Free Press,1959),p.93。关于挪威环境中的这个问题,最近的讨论强调了“交叉冲突的一体化功能……当投票人所在团体之间的冲突方向与不同政治倾向报纸读者的分野不一致、形成相互交错局面时,处于交叉压力下的选民,会有相当大比例改变立场……在挪威的环境中,有一种有趣的双向互相约束的过程:一方面,大多数社会主义者的投票人常常接触来自反对党的报道,另一方面非社会主义的报纸,正因为它们在许多情况下控制了它们的社团,又要向政治上各种不同意见的组织讲话,所以在表达冲突意见时表现出极大的克制。”Stein Rokkan and Per Torsvik,“The Voter,the Reader and the Party Press”(Mimeographed,Oslo:1959).

[15] Colin Clark, The Conditions of Economic Progress (New York:Macmillan,1940).

[16] Georg Simmel, op.cit. ,pp.191—194.塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)最近提出类似观点:阻止“全体选民进一步加深分裂”的方法之一,是“用网状相关的社会结构——虽然存在相关性,但在政治极化与其他分歧基础之间不存在严格对应关系——介入选举”。Talcott Parsons, op.cit. ,pp.92—93.

[17] T.H.马歇尔(T.H.Marshall)分析了19世纪工人阶级进入国家政体的渐进过程,认为那是作为实现一种“基本人类平等”的过程,“是与实现完全的社员成员身份相联系的,也与突破经济不平等的上层建筑并行不悖”。见他的论著: Citizenship and Social Class (London:Cambridge university Press,1950),p.77。虽然普遍公民身份开辟了向社会不平等提出挑战的道路,但也为这样一种信仰提供了基础:走向平等的社会变革过程应保持在民主制度可允许的冲突范围内。

[18] 见David Apter, The Gold Coast in Transition (Princeton:Princeton University Press,1955),其中讨论了加纳的政治模式。关于墨西哥“一党”制的有意义而简洁的分析,见L.V.Padgett,“Mexico's One-Party System,a Re-evaluation,” American Political Science Review ,51(1957),pp.995—1008。

[19]

当本章正在撰写时,几个贫穷而文化落后国家中的政治危机发生了,这再次削弱了不发达地区民主政府的不稳定性。巴基斯坦政府于1958年10月7日被和平推翻,自封的新总统宣布:“西方式的民主目前条件下在这里不能发挥作用。我们只有16%的人识字。而在美国,你会看到有98%的人有文化。”(Associated Press release,October 9,1958.)新政府解散了议会和所有政党。与此同时,在突尼斯、加纳,甚至在缅甸——在吴努总理领导下,据认为是第二次世界大战以来东南亚比较稳定的政府之一——也发生了类似的危机。几内亚开始了作为一党制国家的政治生命。

军事半专政体制在没有强大民主“阵线”的情况下公开出现,可能反映出这个地区在苏联意识形态冲击下民主象征的削弱,而这种意识形态是把“民主”等同于受过教育的精英分子,而不是通过特定的政治体制和方法,迅速有效地实现“人民意志”。

[20] Robert J.Alexander, Communism in Latin America (New Brunswick:Rutgers University Press,1957).