政府和社会推动经济结构变革并主动影响这一变革的方向,主要有两方面的原因:其一,创造财富的挑战。结构改革,即资本和劳动力从低生产率活动向高生产率活动的再配置,是实现生产率提升和收入增加的关键驱动力。这对于普遍贫困的低收入发展中国家尤其重要。现有的最新估计显示,7.67亿人每天生活费低于1.90美元,2013年,发展中国家仍有19亿人每天生活费不足3.10美元。上述情况清楚地表明,目前国民经济的结构组成不能提供足够数量的生产性工作。其二,迄今为止,经济发展以无节制地开发自然资源为代价。人类正在接近各种生态临界点,超过这个临界点,我们的环境就有可能发生大规模不可逆转的突然变化(Rockström et al.,2009)。为了使经济发展和人类福祉与资源耗减和排放脱钩,我们需要全新的技术和制度系统(techno-institutional systems)。虽然促进经济转型所需的诸多技术已经具备,但是引导资源配置的激励措施还有待深刻的变化,以扭转目前不可持续的技术路径,并从根本上改变某些经济子系统,例如,能源供应和运输子系统(IPCC,2014)。

结构变革带来了生产率和环境方面的挑战,本文将探讨如何统筹应对结构变革的政策选择。

如何解决这一问题是所有国家面临的挑战。但是,本文将以发展经济体作为研究的核心,因为这些经济体加快财富创造的需求最强烈,并且许多利益相关方认为这一需求与环境保护是不相容的。各国政府通常将经济增长置于环境目标之上,认为经济增长带来的部分收入可用于经济发展之后的“污染治理”。此外,政策讨论往往偏重于特定目标:主张工业化的人主要模仿发展中国家应该“迎头赶上”的早期工业化国家的成功案例,寻求解决办法,却忽视了地球的承载能力限制。环保主义者倾向于把环境保护放在首位,低估了为数十亿渴望更好物质生活的人创造财富带来的挑战。本文力图将这些观点相结合,并提出平衡这些内在冲突的方法。

如何解决这一问题是所有国家面临的挑战。但是,本文将以发展经济体作为研究的核心,因为这些经济体加快财富创造的需求最强烈,并且许多利益相关方认为这一需求与环境保护是不相容的。各国政府通常将经济增长置于环境目标之上,认为经济增长带来的部分收入可用于经济发展之后的“污染治理”。此外,政策讨论往往偏重于特定目标:主张工业化的人主要模仿发展中国家应该“迎头赶上”的早期工业化国家的成功案例,寻求解决办法,却忽视了地球的承载能力限制。环保主义者倾向于把环境保护放在首位,低估了为数十亿渴望更好物质生活的人创造财富带来的挑战。本文力图将这些观点相结合,并提出平衡这些内在冲突的方法。

本文的分析基于产业政策的视角。产业政策是一种政府行为,它鼓励资源流向那些被认为对未来发展有利的特定部门,以此改变经济结构。传统上,产业政策的重点是提高生产率,并将此作为提高资本和劳动回报、实现经济增长和繁荣的关键机制。但是,产业政策的目标日益扩大。在实践中,产业政策的目标包括影响结构变化以缩小区域差距、鼓励劳动密集型产业或小企业发展以及(或)使经济发展具有环境可持续性(Altenburg and Lutkenhorst,2015)。本文的主要目的是探讨如何制定产业政策,以应对经济结构转变的双重挑战,即在促进经济繁荣的同时实现经济可持续发展。产业政策的理论依据是市场价格并不总能引导资源实现最优配置。本文将论证这一观点在气候变化和绿色技术方面更加适用。

在论证之前,先简要介绍下“产业政策”一词。之所以使用产业政策这个术语,是因为它有公认的含义和悠久的历史。但是,我们讨论的产业政策所涵盖的政策范围远远超出了工业本身。有鉴于此,最近开始使用的一些术语,例如结构转型政策(structural transformation policies)或生产性发展政策(pro-ductive development policies),可能更贴合本文的探讨。本文沿用传统的产业政策一词,但是我们仍然提醒读者:本文讨论的问题涉及整个经济,而不仅仅是制造业。

本文的以下内容分为4节。第2节比较详细地分析发展中国家面临的双重挑战。首先概述结构变化与创造财富之间的联系;接着论述人类发展与不可再生资源的消费和排放脱钩的必要性,并说明如何将之转化为(包括发展中国家在内)经济的结构性改革。本节最后讨论实现经济繁荣与可持续发展这两个目标之间的协同效应和权衡。第3节和第4节讨论产业政策的设计。在第3节中,我们从数十年来关于产业政策的争论中提炼出主要教训,并提出明智决策的关键原则,以最大限度地提高政府克服市场失灵的能力,同时将资源错配和政治俘获的内在风险降至最低。第4节进一步探讨绿色转型带来的额外挑战,以及绿色产业政策如何超越产业政策的常规做法。第5节是结论。

提高生产率是提升生活水平和在全球化经济中保持竞争力的一个先决条件。全要素生产率低是发展中国家持续贫穷的主要原因之一。低收入和中低收入国家尤其需要促进生产率增长,以减少贫困。这就意味着在每一个现有部门内寻求更有成效的经营方式,以及加速跨部门的结构转换,将用于农业、小额贸易和技能粗放型服务业(skill-extensive services)等低生产率活动的资源再配置给知识密集型的新活动,并充分开发利用企业间专业化带来的优势。

随着知识储备变得多样化,各种机构也建立起来,或推动知识不断重组以改进现有产品和服务,或者创造新的和更好的产品及服务,各国随之变得更加富有。从经验上讲,提高产品和就业的多样化与收入增加之间的关系非常明显,至少在发展的早期阶段是如此(Imbs and Wacziarg,2003)。除了一些自然资源出口国之外,收入最高的国家能够以其他国家难以效仿的方式将多样化的知识储备结合起来(Hausmann et al.,2014)。

制造业在这一多样化进程中发挥着重要作用。制造业部门尤其适合有着巨大规模经济的连续生产。通常,制造业提供高生产率和高薪工作;大多数私人研发和商业创新都发生在制造业部门,也是产生特许权使用费最多的部门;同时,制造业也创造了对采矿到分销以及面向生产的工程、信息技术和金融服务等上下游活动的就业需求。正是由于这种创新特质,制造业创造了显著的知识溢出效应,提高了非制造业活动的生产率(Cohen and Zysman,1987;Helper、Krueger and Wial,2012)。而且生产率会出现趋同,因为那些远离技术前沿的部门有着比先进部门更快的生产率增速(Rodrik,2013)。最后,但并非最不重要的一点是,大多数制成品易于交易,因此几乎可以不受需求限制地出口到世界市场;

这使各国在其国内市场受到低购买力和人口规模小的限制时,也能获得规模经济。从历史上看,经济增长的各个阶段与制造业部门的扩张之间存在着明显的相关性(Rodrik,2006)。回顾发展中国家在“二战”后的表现,以工业制成品出口导向的经济增长让人印象最为深刻,特别是东亚国家(见Stiglitz and Yusuf,2001;Commission on Growth and Development,2008)。

这使各国在其国内市场受到低购买力和人口规模小的限制时,也能获得规模经济。从历史上看,经济增长的各个阶段与制造业部门的扩张之间存在着明显的相关性(Rodrik,2006)。回顾发展中国家在“二战”后的表现,以工业制成品出口导向的经济增长让人印象最为深刻,特别是东亚国家(见Stiglitz and Yusuf,2001;Commission on Growth and Development,2008)。

然而,制造业增加值在国内生产总值中的占比往往有一个历史最高值,超过这个值则开始下降。向后工业化经济体转变是由三个因素促成的。第一,制造业的技术进步减少了对工人的需求,而服务业自动化的潜力相对较小,从而就业向服务业转移。第二,随着收入增加,需求从食品和工业制成品转向日益差异化的服务业。第三,制造业向知识密集型演进,从而在诸如工程、信息技术和金融等领域创造了面向生产的专业化服务的需求。应该指出的是,制造业和服务业的边界日益模糊,两个产业之间的相互依赖度日渐提高。这反映了体现在制造业产品中的服务增加值份额上升(OECD,2015)。

当前,发展中经济体(除一些东亚国家外)面临的问题是,制造业增加值和就业往往停滞在相当低的水平上。大多数发展中国家没有经过适当的工业发展过程,其经济发展的主要驱动力正在从农业或矿业向服务业转变,这就是“过早的去工业化”(Rodrik,2016)。在拉丁美洲,制造业对GDP和就业的贡献在工业化早期就达到顶峰,其水平远低于按今天工业化国家模式预期的水平,并且目前仍在下降。在非洲,制造业发展停滞在一个较低的水平(Diao et al.,2016)。该研究还发现,(在非洲)现代部门的劳动生产率停滞不前,甚至有所下降。鉴于制造业和现代服务业对推动多样化和生产率增长的重要性,这些趋势使人们对拉丁美洲和非洲今后的经济增长和福利前景产生了怀疑。

有两个因素对理解这些趋势尤为重要:劳动节约型技术进步和全球化(Rodrik,2014)。新技术极大地减少了制造业和服务业对劳工的需求(Bryn-jolfsson and McAfee,2014)。在美国,弗雷和奥斯本(Frey and Osborne,2013)的研究结果显示,在未来10—20年,约47%的工作被计算机取代。《2016年世界发展报告》将同样的方法应用于发展中国家,结果发现其自动化潜力甚至更高,也就是说,发展中国家当前2/3的工作可能在未来10—20年内被自动化取代,不过,这一结果假定由于技术采用的时间滞后,发展中国家的自动化进程更缓慢(World Bank,2016,第219页)。

过去,将劳动力从生产率低的农业重新配置到出口导向的轻工业活动是工业化和生产率提升的强大推动力。尤其是东亚经济体,从20世纪70年代开始的韩国和中国台湾直至其后的新兴工业化经济体中国大陆、越南和柬埔寨,均从这一转变中获益。然而,由于劳动节约型技术的进步,通过劳动密集型出口行业吸引投资从而提高生产率的机会大大减少。同时,全球化使难以获取的技术和市场更容易获得,从而为工业发展创造了新的机会;但全球化也会加速过早的去工业化,原因在于它迫使新兴小企业与有竞争力的跨国公司展开直接竞争,而这些跨国公司几十年来不仅积累了知识、形成了网络外部性,还能利用全球化市场带来的规模经济。即使在后发国家的国内市场,进口往往也会阻碍当地工业的发展。虽然发展中国家有一些高竞争力的企业和区域集群,它们有获得全球市场的机会,但这种成功并不常见。这就解释了为什么自20世纪50年代以来,“只有极少数国家成为高收入经济体,大多数发展中国家落入了所谓的中等收入陷阱,其特点是经济增速和生产率提升的速度急剧减慢”(Agéno et al.,2012)。

只有为数不多的国家成功晋级为高收入经济体,其中包括石油出口国、从加入欧盟中受益的东欧国家以及东亚经济体。东亚经济体特别重视技术学习和能力建设,尤其是其制造业部门。这些经济体创建相关机构管理结构变革,为新型经济活动的出现提供协调机制,培育企业家精神,并投资于教育和技能发展以确保人力资本适应生产结构的变化(Amsden,1989;Wade,1990)。它们的成功经验是显而易见的:一个经济体最终走向富裕与该经济体管理结构变革的能力密切相关,这种能力以社会包容的方式提高了生产率。

全球经济正行走在一条不可持续的道路上。自产业革命以来,世界经济增长是以环境为代价的。自然资源开采使生物种群无法再生,污染物在生物圈中积累,生态系统严重退化,生物多样性以惊人的速度消失。早在21世纪头10年初,由联合国领衔的全球生态系统评估即千年生态系统评估就得出了一个结论:在接受评估的生态系统服务(ecosystem services)中,有60%已经退化或者不可持续(MEA,2005)。联合国环境规划署(2011)总结了一系列报告后也认为:鱼类被严重过度捕捞,水资源日益稀缺,土壤质量不断恶化,森林砍伐率不可持续。

通过产品和工艺创新,全世界的资源效率正在提高。换言之,生产同一单位产出所需的自然资源在减少;但这种效率提高是相当有限的,其结果是,全球GDP的增长超过了效率的提高(Jackson,2016;Wiedmann et al.,2000)。这导致了如下局面:“过去30年,全球原材料开采量增加了一倍多,从1980年的360亿吨左右增加到2013年的850亿吨,总体增长了132%”(Vienna University of Economics and Business,2016)。环境污染也有所增加。就人为温室气体而言,排放量从1980年的每年330亿吨二氧化碳当量上升到2010年的490亿吨二氧化碳当量(IPCC,2014)。由于全球人口持续增长,人均消费量增加,特别是世纪之交以来,“地球系统受到的人为压力已达到无法再排除全球环境突变的程度”(Rockström et al.,2009)。关于环境系统的研究强调,由于自我增强机制和环境系统无法恢复其先前的平衡,存在环境变化加速的临界点。

全球变暖是对人类发展和环境最严重的威胁。国际气候变化专门委员会预测,如果我们继续以同样的方式发展经济,2100年全球平均地表温度将比1850—1900年的平均温度高3.7℃—4.8℃(IPCC,2014)。极地冰的融化和永久冻土的融化是全球环境变化的两个可预测的危险加速器。但是,地球系统还面临其他重大威胁,包括生物多样性的消失、臭氧消耗、海洋酸化、水资源短缺、土壤退化、水生态系统中的氮积累以及化学废物和塑料的积累,需要采取紧急行动(Rockström et al.,2009;WBGU,2014)。

在考虑经济的进一步增长和结构变化时,必须考虑人类面临的这些根本威胁。目前经济交易的组织方式很大程度上忽视了资源耗减和污染的社会代价。肥沃的土壤、淡水、清洁空气和富有生机的生态系统中的自然资源正在被浪费,从而破坏了未来经济发展的基础,并危及社会福利方面取得的进展(Fay et al.,2015)。因此,我们需要认识到环境可持续性生产过程的基础。

本质上,人类福祉和经济发展需要与不可再生资源的消费和排放脱钩(UNEP,2011)。为了实现经济的可持续发展,资源效率至少需要与经济产出同步增长。最大的挑战是如何降低温室气体排放量,达到实现全球温度上升远低于2℃的目标。为实现这一目标,当前至2100年的全球碳排放强度必须每年减少6.3%,远高于2000年至2014年每年1.3%的下降速度(PwC,2015)。迄今为止,没有任何一个主要经济体做到这一点,但并不意味着这种“绝对脱钩”是不可能的。资源效率的巨大飞跃在技术上是可行的,例如,向可再生能源的转变,使用智能信息和通信技术系统,使用节能技术。最后同样重要的是消费行为的变化。然而,为了加速推进达到目标所需的技术和商业模式创新,我们需要以非常不同的方式制定经济激励措施。最重要的是,环境成本需要在价格中得到更好的反映,对矿物燃料的补贴以及其他不可持续的产品和做法应当逐步取消,并且必须加强监管。

这样做必然会带来深刻的系统性影响,这可“与工业革命的技术范式转变或信息技术的出现相提并论”(Perez,2002)。这些变革不仅会改变我们耕种土地和制造商品的方式,还会改变我们获得能源、运输货物、建设基础设施和设计城市的方式。在各种环境挑战中,减缓气候变化可能对结构变化产生最深刻的影响,因为这会影响能源和运输部门,而这些部门迄今为止推动了经济发展。根据政府间气候变化专门委员会的研究,与2010年相比,到2050年全球二氧化碳年排放量需要减少42%—57%,到2100年需要减少73%—107%(IPCC,2014年)。要达到这种脱碳水平,就必须进行重大的系统性变革:发电需要从化石能源完全转向可再生能源;随着发电的脱碳,运输、供暖和其他能源使用部门需要实现电气化,包括道路交通;所有行业都需要大幅提高资源效率,包括向减少、再利用或回收废弃物的循环经济转型(Fay et al.,2015)。

其中一些变革已经全面展开,其他变革还未到来。全球能源系统以及所有与发电、传输和存储有关的制造和服务活动,正经历着快速而根本性的变化。可再生能源技术在全球范围内得到了极大的推动。水力发电、地热发电和某些生物能发电以及地理位置合宜的风力发电和太阳能发电,现在可以和基于化石燃料的发电相竞争,预计可再生能源发电有望进一步降低成本。虽然15年前的可再生能源发电装置在全球发电中的作用微不足道,但“现在全球每年增加的可再生能源发电量比(净)增加的所有化石燃料发电量的总和还要多”(REN21,2016,2017)。

相反,投资于不可持续技术的企业面临着不得不损失重大投资的风险。麦克格莱德和艾金斯(McGlade and Ekins,2015)指出,气候研究表明,如果在21世纪将全球变暖控制在2℃以下的可能性达到50%,那么在2011—2050年的累积碳排放量需要限制在1100亿吨(Pfeiffer,2015)。这就意味着“大约1/3的石油储备、50%的天然气储备和80%以上的已知煤炭储备”需要留在地下而不能使用(McGlade and Ekins,2015)。因此,化石燃料储备以及依赖化石燃料转换和交易的资产,如炼油厂、发电厂和汽油分销网络,其投资价值可能被高估。低碳技术的快速进步和(或)更雄心勃勃的脱碳政策,可能迫使碳资产持有者调整其价值,这反过来又可能引起碳泡沫(破灭所带来)冲击,并对银行、养老基金和保险企业产生深刻影响(Weyzig et al.,2014)。经济学人智库(The Economist Intelligence,2015)估计,从现在到21世纪末,全球可管理的资产存量中,有4.2万亿—43万亿美元的资产将面临气候变化带来的风险。 8 金融稳定委员会意识到,与气候变化有关的这种“搁浅资产”对全球金融体系而言是重要的风险,因此制定了风险披露制度——与气候相关的金融信息披露工作组(Task Force on Climate-related Financial Disclosure,TCFD,2017)。事实上,一些机构投资者已开始从碳资产中撤出(Schwartz,2015)。因此,市场机制正在发挥作用,加速向低碳经济转型的结构变革。

采矿业和供电业受到的影响最大,与此同时,其他行业的结构变化也在发生。欧盟、美国、日本和中国等主要汽车市场的监管机构都制定了降低新车二氧化碳平均排放水平的路线图。在几年内,仅仅依靠燃料动力汽车提高能耗效率已经无法达到路线图要求的排放水平,这迫使制造商引入电动汽车和混合动力汽车,并迅速提高它们在总销售额中的比例。私营部门实际上也在做出调整。近年来电动汽车的发展进入起飞阶段,产销量以指数速度增长,尽管基数较低。2016年,全球电动汽车存量超过200万辆,而10年前只有几百辆(OECD and IEA,2017)。随着电池价格的迅速下降和电池性能的提高,电动汽车很快将与燃料动力汽车展开全面竞争(Altenburg et al.,2017)。特斯拉和丰田等先行者正从其他调整速度缓慢的老牌汽车制造商手中抢夺市场份额。在其他类型的产品中也可以看到类似变化,这些变化表现为有机食品、可生物降解的包装和可再生建筑材料等市场的不断增长。

不仅产品会改变,生产过程和商业模式也会改变。循环经济模式正处于开发阶段,这种模式旨在尽可能减少工业系统中流动的物质和能源,并确保一个生产过程的残留物被用作另一个生产过程的投入品(Ellen MacArthur Foundation,2012)。在能源系统中,新技术可以帮助我们开发分散化的小型电网,当电网价格较高时,用户可以灵活地响应价格信号,提供电力或减少需求(Nathaney et al.,2016)。新的商业模式在全球范围内如雨后春笋般涌现,这些商业模式是基于分享而非拥有资产,在大多数情况下通过在线市场获得融资。这些服务包括共享汽车、住宿或出租车服务。最后同样重要的一点是,认证和资格认可行业正蓬勃发展,因为经济主体越来越有义务证明其生产过程符合各种环境要求。

综上所述,对生态系统界限的认识已经改变了经济发展中的游戏规则。激励制度正在变化,尽管从环境角度来看仍然进展缓慢;新产品和新工艺方面的大量实验也正在发生。

考虑到“许多国家无法持续投资以满足其公民的基本需要,更别说建立公民渴望的高效城市、道路、住房、学校和卫生系统”,上述变革对发展中国家又有多重要呢(Fay et al.,2015,第2页)?事实上,在发展中国家,包括政府官员在内的多数人认为,环境保护是一种奢侈品,是国家在发展的后期阶段应该考虑的问题,在那个阶段更紧迫的人类发展问题已经得到解决。

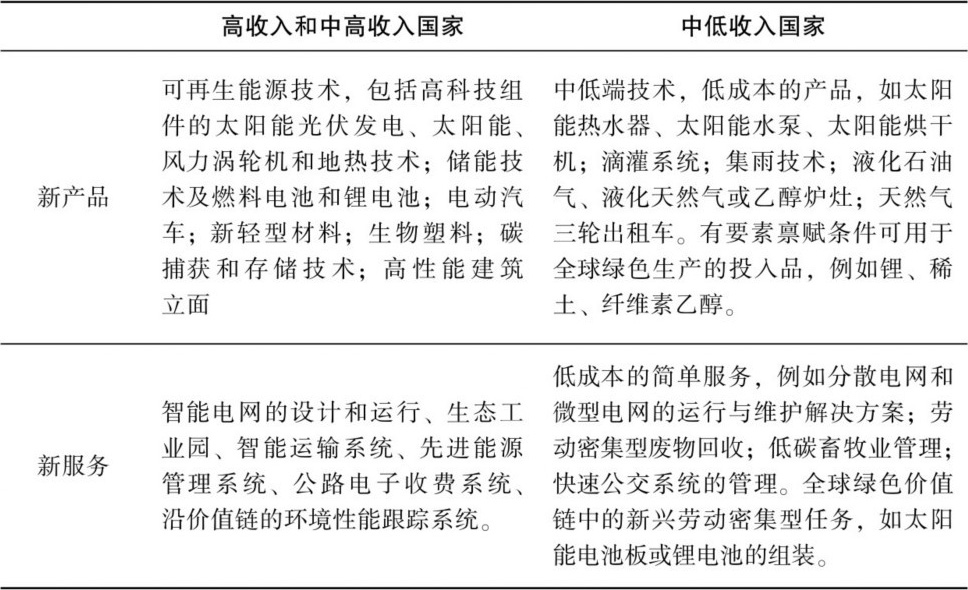

然而,即使各国政府将本国的社会经济目标放在首位,积极主动向绿色经济转型也是有据可依的(Padilla,2017;Ambec,2017)。第一,环境退化破坏了经济增长和人类福祉的生态基础,最明显的是那些依赖农业、林业或渔业经济活动的国家。第二,污染和浪费通常反映了生产中的低效率,即使不考虑正外部性,资源节约型技术也能非常迅速地摊销成本。第三,如果坚持传统产品和工艺,而世界上占主导地位的经济主体向更绿色的产品和生产技术转型,就会造成该地区和全球做法之间的差距,并可能导致该地区更难以在未来参与全球竞争。原因在于:(a)贸易和投资保护协定日益加强环境规制;(b)全球价值链中的领先企业逐步实行更高的环境标准。第四,各国应避免陷入不可持续的基础设施建设和商务活动,因为未来的转换成本可能过高。如前所述,随着可再生能源价格下降,脱碳承诺变得更有约束力且成本高昂,今天在高碳能源基础设施方面的投资可能很快会变成财务负担。发展中国家处于有利地位,它们的大部分能源和城市基础设施还没有建成,因此可以避免在不可持续的基础设施方面进行代价高昂的错误投资。第五,许多新的绿色技术带来了共同利益。例如,在清洁空气方面的投资极大地改善了城市卫生条件,减少了与卫生相关的支出;在农村地区,如果新技术使当地可再生能源更易于小规模使用,社区就能以较低的成本实现电气化。第六,绿色产业政策推动创新。虽然前所未见的创新很可能在拥有强有力的国家创新制度的少数国家中发展起来,但某些创新也可能在较穷的国家得到发展,推动当地生产率的提高并创造就业。表1简要说明了新绿色产品和服务机会,并按收入水平对各国加以区分。

表1 不同收入水平国家的新绿色产品和服务机会

资料来源:摘自ClimateTechWiki(n.d.)。

事实上,发展中国家利益相关方对绿色产业政策必要性的认识正显著增强。从埃塞俄比亚、卢旺达、柬埔寨和越南到墨西哥和中国,不同收入水平的国家都制定了绿色经济战略。195个国家,包括绝大多数发展中国家,在2015年通过了《联合国气候变化框架公约》下具有约束力的《巴黎协定》,承诺将全球平均气温控制在不高于工业革命前2℃,努力将气温升幅控制在与工业革命前的气温相比不高于1.5℃,并制定了温室气体排放的长期发展战略。迄今为止,现有的承诺(所谓的国家自主贡献预案)还不足以将全球气温变化维持在设想的门槛水平上(Climate Action Tracker,2015), ① 而且我们可以预见的是,各国政府的承诺与实际执行之间会存在差距,但转向绿色技术和激励机制的趋势不可能逆转。特别是在能源生产领域,可再生能源技术在越来越多的地方越来越具有成本效益。目前发展中国家和新兴经济体在可再生能源方面的投资约占全球的一半,以可再生能源为基础的小型电网市场正在蓬勃发展(REN21,2017)。在空气污染方面,许多发展中国家和城市采取了严格的交通管制措施,包括车辆限行、限制高污染车辆进入城市中心地区,或者强制出租车改用乙醇或压缩天然气作燃料。

因此,世界各国政府面临着双重挑战:加速结构改革,以具有社会包容性的方式提高生产率;与此同时,使经济发展与我们地球的承载能力相适应。认识到协调上述双重挑战和绿色产业政策的必要性是至关重要的。就此而言,全球就《2030年可持续发展议程》达成一致协定是一个重大成就。

然而,迄今为止,没有一个国家能够在不日益消耗资源基础的情况下提高其公民的福利。就这方面而言,各国政府在寻求促进福利的经济可持续发展方面正进入未知领域。“福利”和“环境可持续”目标之间存在明显的替代关系,至少在短期和中期来看是如此。表面上看,如果竞争对手不必承担这些成本,将过去外部化的环境成本内部化会增加生产的显性成本,并降低成本竞争力。此外,绿色投资具有机会成本:各国政府必须很好地平衡环境改善所需的投资与其他支出,如卫生、教育和基础设施等支出,但这些支出之间也存在多重协同效应。对绿色技术的探索将为经济发展(如表1中的技术)、增进健康、提高效率和改善生活条件创造诸多机会。各国政府需要充分了解这些协同效应和得失关系,以便能够设计绿色产业政策,与此同时最大限度地获得收益并将成本降到最低。这充满了挑战,因为最优解决办法取决于具体的因素:从资源禀赋、技术和制度能力到在位污染者与绿色新来者之间的权力分配。

基于市场的自由资源配置不可能以社会最优方式促进结构变革,也就是说,在加强环境可持续性的同时,促进生产率的提高、实现广泛的社会包容和普遍的财富创造。在许多情况下,市场并不发出正确的价格信号,例如,当初始投资会带来很多知识溢出效应时,这样的投资就不会发生,因为这笔投资本身不能收到全部回报,这使个人投资者不能占有随后的所有次级技术开发和市场机会带来的利润。换言之,鉴于技术发展的累积性,社会回报大于私人回报是一个非常普遍的现象。在协调失灵的情况下,基于市场的资源配置也有其局限性。当一个新企业的生存依赖于其他企业对相关领域的同步投资时,就会发生这种情况,其结果是,除非有人保证必要的补充投资,否则任何企业都不敢投资。同样,市场并不会使企业家的“成本发现”活动达到社会最优水平,这里的最优水平是指,当一个投资者从事新的投资活动时,他就会发现潜在的成本和收益(Hausmann and Rodrik,2003)。然而,这种知识,特别是关于投资有多大可能带来高回报的知识,很快就会众所周知,而其他投资者可能就会复制这种商业模式。这对整体经济是有利的,但对那些敢于承担失败风险却眼睁睁看着创新租金消散的开拓型投资者来说,则是不利的。换句话说,针对新投资活动的成本发现所具有的社会价值超过了私人收益。这是市场失灵的另一重要表现。当市场没有反映某一投资的全部环境成本,或者市场主体缺乏相关信息时,就会出现类似的市场失灵。

这是产业政策的切入点。产业政策在鼓励具有潜在知识外溢效应的行业、协调相互依赖的投资、补贴初创企业的探索过程、推动清洁工业发展以及提高市场透明度和促进信息流动等方面发挥着重要作用。一般而言,产业政策旨在强化或抵消市场的配置效应(Rodrik,2004),其目标是调整经济结构,以实现更好的社会结果。应该指出,产业政策的目的是促进总体上合意的结构改革,而不限于“工业”或者制造业。

为了避免对产业政策的普遍误解,这里需要注意一个重要的限定条件。现代产业政策的支持者在预测市场机会方面并不假定政策制定者比企业家更优秀。市场机制是一种巧妙的制度安排。就许多方面来说,市场反映了人们想要什么以及他们愿意为其他选择支付的价格。此外,市场机制还鼓励那些在追求利润的过程中甘冒风险的企业家发挥创造力。在理想情况下,具有不同商业理念的企业之间的竞争会为高效企业家提供激励,并迫使效率较低的企业家退出市场。正是竞争环境中的这种进入、创新和退出过程,推动了生产率的增长,并决定了企业、地区或国家在哪些方面具有比较优势。产业政策的作用不是以自上而下的官僚规划来取代这一创造性过程,而是将其嵌入更广泛的社会过程,以改善整个社会的结果。

除了外部性和协调失灵外,社会往往有不同的偏好,其中许多偏好不能完全用市场价格来表达,这通常是因为此类偏好隐含着道德考虑或触及根深蒂固的社会价值观。例如,人们在将经济价值与文化规范或生物多样性联系起来时,会有不同的偏好。这会影响人们如何在经济机会与遗传工程、全球变暖或核能等带来的相关风险之间谋求平衡。人们愿意接受的社会不平等程度或就业不稳定程度也有所差别。此外,人们对国家应在什么领域、以多大程度及何种干预措施应对等问题有不同的看法。在这样的背景下,产业政策旨在促进利益相关者就结构变革的方向展开对话,协调不同观点,找到妥协办法,并就总体发展道路达成共识;它重在调整监管框架和激励机制,鼓励和引导有创造力的企业家进行探索,从而实现共同认可的目标。这也就意味着私营部门与政府进行战略合作,共同识别需要消除的障碍。

从本质上说,产业政策旨在补充市场机制。考虑到市场失灵的普遍存在以及超越微观经济效率的投资准则的合理性,问题不在于是否需要产业政策,而在于如何实施产业政策(Rodrik,2004)。

产业政策的批评者指出产业政策经常以各种方式被利益集团滥用。行业游说者要求特定的补贴,并在补贴取消时精心策划予以抵制。由于在游说者和公共部门之间通常存在着大量的信息不对称,所以游说者很容易编织出为补贴辩护的理据。同样,政客可以索要资金,将资金用于满足选民的需要并保护其管辖范围内的公司,而不是基于科学证据使公共福利最大化。在实施产业政策的过程中,将这种政治俘获最小化确实是一个重大挑战。

为了应对这一挑战,在制定和执行产业政策时,应适用三项基本原则(Rodrik,2014;Altenburg et al.,2008):

嵌入性 。决策者需要与私营部门和其他利益相关方保持密切的关系,以便深入了解具体经济部门如何运作,相关私人行为主体的商业依据是什么,以及哪些瓶颈阻碍了改进。政府干预在何种程度上是必要的,哪些工具最适合克服市场失灵,这些问题取决于自组织的私人行为主体想要实现的目标与符合公众利益的最优结果之间的差距。对这些问题的解决取决于具体情况,并随时间的推移而变化。因此,我们应该将产业政策视为一个相互协作的发现过程,公共和私人行为主体在这一过程中密切互动,并不断地(重新)谈判和调整它们各自对行业发展的贡献。

纪律 。嵌入性显然会带来串谋和被私人利益俘获的风险。为了减少这些风险,政府需要在决策方面保持充分的自主权(Evans,1995),并能够使用纪律手段防止公共部门的权力滥用。各国政府需要明确区分公共利益中的合作与徇私。这样做的前提是明确界定各类目标,将这些目标分解成可衡量的业绩指标。此外,还需要有监督和评估程序。持续核查企业绩效以及违背当前标准的支持项目。各国政府需要独立地调整甚至撤回奖励方案,避免被游说者俘获。将政策制定、资助、执行和评价的角色相分离,有助于使这种基于业绩的制度摆脱政治干预。在政策执行中采取招标方式,鼓励服务提供商展开竞争,通过独立机构监督企业绩效,所有这些都可以进一步提高效率。清晰透明的规则、限制条件以及“日落条款”也有助于遏制寻租行为。

问责制 。政策制定者和执行机构应对其产业政策的制定与实施负责。问责制可以通过各种报告制度、披露义务,以及中央审计当局、政党、独立法院和新闻自由等更普遍的民主监督与制衡来实现。问责制不仅有利于防止腐败、徇私舞弊以及各种形式的合谋行为,而且有助于使恰当的产业政策合法化。

产业政策旨在预测技术与市场发展有关的长期趋势,并提供激励措施,以便利用这种变化调整国民经济结构。随着气候变化和其他生态挑战对未来经济发展方向的影响越来越大,重视环境问题必然成为产业政策制定的一个关键部分。这正是绿色产业政策所关注的(World Bank,2012;Hallegatte et al.,2013;Lütkenhorst et al.,2014;Pegels,2014)。

绿色产业政策与环境政策之间的界限并不明确。环境政策旨在以可持续的方式保护和利用我们的自然环境。无论是否有意,其中一些政策推动了结构变革。例如,碳价格变动促使投资从化石燃料转向可再生能源;雄心勃勃的汽车排放标准加速了以电动汽车取代传统燃料动力汽车,从而需要不同类型的(上游)供应行业;对环境消费征税替代对劳动力征税的环境财政改革可能降低资源密集型行业的国际竞争力,提升劳动密集型活动的竞争力。其他环境政策主要诱使流程革新,因此对结构变化的影响很小,例如在现有工业中引入新的污染控制技术。我们认为,旨在推动结构变革迈入预定方向的环境和能源政策是绿色产业政策的一部分。此外,从增加收入和就业机会的角度来说,绿色产业政策还包括通过绿色转型提升国民福利的各种政策。因此,我们将绿色产业政策定义为包括政府采取的旨在加速结构改革,既实现资源节约型低碳经济又促进生产率提高的所有政策。

绿色产业政策与没有系统地整合环境制约因素的产业政策有何不同?从许多方面来看,将投资导向绿色经济与引导投资转向提高附加值和生产率等传统的产业政策目标,并无多大不同。正如施瓦策(Schwarzer,2013,第vi页)所说:“绿色产业本质上是幼稚产业,具有传统新兴产业的所有特征,在推广绿色产业时也面临同样的机遇和挑战。”绿色产业同样需要解决各种信息和协调问题;政策制定者和企业家在决策时面临不确定的未来;因此,政策存在配置不当和政治俘获的风险,需要将这一风险最小化。政策工具也非常相似,包括信息和协调平台、监管、标准和标签(standards and labels)、差别税和信贷补贴。而且,有效制定政策的上述三个基本原则也同样适用于绿色产业政策。最后,与传统的产业政策一样,向新的绿色产业转型需要公众的支持,因此需要找到帮助“受损者”的方法,并使企业和劳动力的调整更加顺畅(Fay et al.,2015)。这也是为什么关心绿色转型的研究人员和实践者可以从有关产业政策及其成败实践的理论讨论中吸取教训。

然而,绿色产业政策又有其独特性。它至少在以下六个重要方面超越了传统的产业政策理念(Altenburg and Pegels,2012;Lutkenhorst et al.,2014):

1.关注环境外部性这一尤为有害的市场失灵;

2.好技术和坏技术之间有可预测的显著差异,因此可以根据它们对环境的影响,系统地引导投资行为,使之朝着社会共同认可的方向发展;

3.必须在较短的时间内实现结构变革,以排除环境达到灾难性临界点的风险;

4.某些转型是长期的,而且取决于政策变化,这会增加不确定性;

5.政策接口(policy interfaces)更多,因此尤其需要全方位的政策协调;

6.管理大气和海洋等全球公共资源,使之长期可持续的动机可能并不总与当前的国家利益相一致。

接下来,我们将逐一讨论绿色产业政策的上述特性。

绿色产业政策最明显的特点是,旨在矫正环境外部性导致的市场失灵,即市场不能反映对环境有害的生产所带来的社会成本。对投资于绿色技术的企业而言,私人回报远远低于社会回报,从而导致投资不足。英国《卫报》引用尼古拉斯·斯特恩(Nicholas Stern)在提交给英国政府的报告中的说法,“气候变化是我们曾见到过的最大的市场失灵”(Benjamin,2007;Stern,2007)。因此,运用产业政策推动绿色技术投资的理论依据要比运用产业政策支持其他技术的理论依据更有力。

要缩小私人回报和社会回报之间的差距,最好的解决办法是为水或清洁空气等环境物品定价。该方法有很大的优势:市场主体可以利用他们的聪明才智,找到成本效益最高的方式减少这些物品的消费。政府给环境品设定价格有两种基本方法:一是限额与交易制度(cap-and-trade systems),二是对资源消耗或排放征收环境税。在限额与交易制度中,政府对资源的使用或排放规定了上限,然后在经济主体之间分配或拍卖可用于交易的使用权或排放权。这种做法鼓励所有经济主体探索并实施最具成本效益的解决办法。

然而,出于政治原因,界定限额和分配使用权或排放权较为困难。污染者的游说团体为了保持高限额和低使用权价格,通常声称严格的排放限额会危及他们的国际竞争力;此外,他们还要求使用权的免费转让(“祖父条款”)。由于各国政府无意伤害其本国工业,限额与交易制度迄今为止仍然未能制定较为严格的上限(Helm,2010;IPCC,2014)。

15

相反,环境税并不确保资源使用或污染的上限,因为企业的纳税意愿决定了它们在多大程度上会减少资源使用。但是,税收有几个好处。由于政府机构直接制定税收,因此企业的额外成本更具可预测性。此外,税收创造了“双重红利”,即在减少环境影响的同时增加了政府收入,从而可减少其他税收或增加政府支出,两者都有助于赢得社会对环境税改革的支持。最后,税收比限额与交易制度更容易执行,这也是对发展中国家尤其有吸引力的原因(见Schlegelmilch et al.,2017,与本文同时收录在Green Industrial Policy:Concept,Policies,Country Experiences中)。

然而,出于政治原因,界定限额和分配使用权或排放权较为困难。污染者的游说团体为了保持高限额和低使用权价格,通常声称严格的排放限额会危及他们的国际竞争力;此外,他们还要求使用权的免费转让(“祖父条款”)。由于各国政府无意伤害其本国工业,限额与交易制度迄今为止仍然未能制定较为严格的上限(Helm,2010;IPCC,2014)。

15

相反,环境税并不确保资源使用或污染的上限,因为企业的纳税意愿决定了它们在多大程度上会减少资源使用。但是,税收有几个好处。由于政府机构直接制定税收,因此企业的额外成本更具可预测性。此外,税收创造了“双重红利”,即在减少环境影响的同时增加了政府收入,从而可减少其他税收或增加政府支出,两者都有助于赢得社会对环境税改革的支持。最后,税收比限额与交易制度更容易执行,这也是对发展中国家尤其有吸引力的原因(见Schlegelmilch et al.,2017,与本文同时收录在Green Industrial Policy:Concept,Policies,Country Experiences中)。

限额与交易制度、环境税这样的市场工具可以鼓励企业的创业探索并实现有效率的配置,因此国际社会越来越多地应用这样的工具。然而,由于若干原因,仅对环境品定价是不够的(Fay et al.,2015)。其局限性在于,可能还有其他市场失灵阻碍了绿色转型,例如与不完全信息、缺乏协调或研发投资相关的市场失灵。另一局限性是关于定价的伦理问题。并非每个人都同意大自然提供的一切全可以用货币价值衡量。比如,批评者认为,市场价格并不能完全反映未来几代人的偏好。此外,由于政治或行政管理上的原因,最优政策工具可能并不存在。

因此,基于市场的手段通常需要以各种方式和监管、能力建设、补贴以及其他手段相结合。正确的组合取决于各个国家的具体情况,例如,政策的复杂程度如何,政府独立于游说压力的程度如何等。此外,各国政府需要预先权衡环境品定价与竞争力。污染行业将不可避免地面临高成本,在面对来自其他不征税地区的同行业竞争对手时,可能失去竞争能力。同时,如果其他辖区在推行类似措施时走在后面,那么,较早推动各行各业开发清洁技术的地区可能具有先行优势(Porter and van der Linde,1995;Amebec,2017,与本文同时收录在Green Industrial Policy:Concept,Policies,Country Experiences中)。

作为首要目标,将经济重新纳入“人类安全运行空间”必然带来经济结构方向的转变(Rockström et al.,2009)。传统产业政策的首要目标是生产率提高和收入增长,但在多数情况下,这一目标是通过市场力量寻找最有利可图的技术和商业模式实现的。相比之下,绿色产业政策是由环境面临威胁的科学证据驱动的,因此我们需要更清楚地了解各种技术和商业模式的优缺点。绿色产业政策的背后是庇古主义的理念,即系统、长期地引导投资行为转向政府设想的环境可持续方向(Spratt,2013,第12页)。

这就引出了绿色产业政策在技术选择和推广方面的四个特点:

第一,需要就哪些技术有利于可持续发展的未来达成一致。这一点极为重要,因为可能存在替代方案,而且这些替代方案均需要权衡,这就意味着难以做出价值判断。例如,从脱碳的角度看,生物燃料是矿物燃料的理想替代品,但其商业生产可能导致单种栽培、生物多样性丧失、粮食价格上涨和未利用的脆弱土地承受更大压力。同样,一些人主张将核能和大规模碳捕获和储存作为脱碳战略的必要内容,另一些人却以其固有的大规模污染风险为由予以拒绝。因此,合意的选择取决于价值判断,确定什么选择需要政治协商。

第二,补贴清洁技术的应用是合理的,补贴强度甚至可以超越与有害技术相比的市场平衡点。传统产业政策只在技术的初期阶段提供补贴,而当技术开始在市场上竞争时,就停止支持。与之相反,绿色转型的逻辑意味着,在环境可持续的方案与环境不可持续的方案相互竞争的情况下,采用政策加速前者替代后者的过程是符合公众利益的,而非坐等市场奖励商业上优越的替代办法。内韦尔和肯普讨论了如何使用标准来加速绿色技术的传播(Never and Kemp,2017,见Green Industrial Policy:Concept,Policies,Country Experiences)。

第三,积极淘汰有害技术是绿色产业政策的重要组成部分。在某些情况下,例如,在涉及臭氧层消耗或温室气体时,仅仅促进可持续的替代品的开发和应用是不够的。绿色产业政策确定路线图,并制定逐步淘汰不可持续技术的激励措施。在实践中如何做到这一点可参见《绿色产业政策:理念、政策和国家经验》一书中科斯贝(Cosbey,2017)的论述。

第四,影响消费者购买决策并非传统产业政策采取的措施,却是绿色产业政策的重要组成部分。强制性贴标项目有助于提高市场透明度,帮助消费者区分有不同环境影响的产品。教育项目可以鼓励人们对废弃物的重复使用和回收利用。然而,需要指出的是,消费者并不能对价格信号做出最优反应。即使新产品质优价廉,许多消费者因为对新产品缺乏了解或者其邻居没有使用新产品,甚至仅仅出于惯性而仍然坚持使用原有产品。绿色产业政策可以采用多种措施鼓励绿色消费,从而改变市场,例如,使用广告、助推和绿色默认选项。越来越多的文献表明,行为科学的研究成果可用来影响消费者,使其消费行为有利于环境(Sunstein and Reisch,2013;Price,2014)。

一些经济活动对特定的生态系统甚至整个地球系统都有很大影响。这些系统有能力对扰动做出反应并恢复到其先前的平衡状态;但是,如果超过其能够承载的临界值,系统就可能失去反应能力,难以重新达到平衡并且可能崩溃,甚至在某些情况下,可能对地球上的生命产生灾难性影响(Lenton et al.,2008)。因此,避免上述可能出现的情形至关重要。

从全球层面看,人类正在接近甚至超过可能发生不可逆转和灾难性变化的各种临界值(Rockström et al.,2009)。要使地球维持在“安全运行空间”内,人类需要在资源效率方面实现质的飞跃,而这又需要在不同领域有完全不同的技术和商业模式。其中,全球变暖是当前需要应对的最复杂的挑战,我们需要评估的是,在世界经济需要达到碳平衡时,全球气温升高保持在可容忍限度之下的碳排放量,以及转向碳平衡的成本和转型延迟带来的成本增加。虽然这种计算必然存在方法上的局限性,但都得出了共同的结论:如果要维持全球气温升幅不高于2℃,就需要在今后一二十年内采取必要的技术变革。如果不立即采取强有力的措施缓解气候变化,即使能够最终达到既定目标,也会增加目标实现的难度与代价。代价增大的原因在于:如果达不到预定目标,环境受到的破坏会更大,在此情况下要想维持原先的具体目标,必然采取更加严格的应对措施,但与此同时也错失了及早采取行动以低成本应对环境问题的机会(Executive Office of the President of the United States,2014)

这就为坚决有效的绿色产业政策提供了有力的理论基础。绿色产业政策的实施可能需要更多愿景导向型的创新方案,以促进大量的协调投资,并加速关键核心技术的开发,如能源储存技术(Foray et al.,2012)。此外,还需要制定日落条款和赔偿计划,以逐步淘汰有害技术,并对新技术提供担保和补贴,加速清洁替代技术的扩散。其中一些政策存在资源错配的风险。政府无法预先知道投资于新技术或新商业模式未来是否会有回报。不过,这并不构成反对此类投资的理由。如果有充分理由认为,与私人投资回报相比,上述公共投资实验为社会带来了知识溢出效应,那就应该支持这样的实验。虽然总的来说,这一做法对产业政策也同样适用,但对于迫切需要迅速解决问题的政策领域尤其重要,因为任何延误都会导致成本上升。考虑到地球系统存在临界点,对支持可持续技术的产业政策再怎么强调也不为过。此外,应当指出,可以采取一些方法降低资源错配的风险,也可以采用竞争性投标程序和其他方法与私人投资者共担风险。

绿色变革的许多目标在短期内无法实现。决策者需要制定长期目标,例如欧盟委员会设定的目标是在2050年之前欧盟温室气体排放量比1990年减少80%,然后明确中间目标,并为实现这一目标制定技术和政策路线图。

随着时间的推移,不确定性会增加。主要存在三种不确定性:

第一,技术和市场的不确定性。这二者总是难以预测,但如果要预测持续数十年的系统性变化,不确定性就更大。此外,考虑到迄今为止没有一个国家成功实现经济福利与增长和资源消费的系统性分离,也就不存在可以效仿的绿色经济榜样。发展中国家政府不能再接受相关建议效仿富国的技术和制度,而是需要找到符合自身发展的道路。

第二,政策的不确定性。绿色产业政策受到政治目标(而不是新技术和市场机会)的强力推动,因此必须建立稳定且可预测的长期政策框架。政治因素,如逐步淘汰煤炭或燃料动力汽车的政策雄心、执行碳税的政治意愿或维持可再生能源优惠税率的意愿和能力等,会有力地影响投资的赢利能力(Karp and Stevenson,2012)。同时,当新政府就职或公众对某些措施施加压力时,这些政治因素往往会受到质疑并发生改变。

第三,生态系统动态变化的不确定性。政策框架需要对难以预测的环境变化做出反应,因为环境扰动的影响是非线性的。如果扰动较小且有时间限制,系统往往可以恢复到先前的平衡状态;一旦扰动大到超过系统能够承载的临界点,系统就可能崩溃。因此,为了解生态系统动态变化固有的经济风险,自然科学研究是需要的,这样的研究也可以为政策制定者和投资者提供信息。

总之,绿色转型中的不确定性往往比普通的市场驱动式转型中的不确定性要大。因此,各国政府在减少不确定性和相关投资风险方面发挥着十分重要的作用。各国政府可以绘制路线图,以此增强投资者对长期政策目标的信心。欧盟的能源目标及其汽车减排目标就是这方面的例子。政府也可以提供保障。在许多国家,可再生能源法保障独立发电商的最低售电价格,也就是所谓的上网电价。此外,各国政府还可以锚定国际条约中的某些长期目标。所有这些措施都有助于锁定政策,使它们免受政治周期的影响,提高投资的安全性。

另一方面,鉴于技术上的不确定性,政策框架也需要有一定程度的灵活性,以应对不断变化的情况,例如新的环境风险评估、新出现的技术选择或不断变化的价格。因此,我们面临的挑战就是较好地平衡提供方向和鼓励企业家实验之间的关系(Mazzucato,2013)。

绿色转型通常不仅仅是单一技术的替代,而是整个生产系统的变革,例如能源系统或运输系统。这就需要若干方面的同时变革,包括开发各种相互依存的技术和商业模式,以及对监管和支撑体系的相关调整。如果没有主动协调的公共机构,这种系统性的变革就不可能顺利进行。例如,任何公司都不敢投资海上风电场,除非其他投资者确保同时建立电网,以便将电力输送到岸上,并进一步输送到主要的需求中心,而这又需要复杂的规划审批程序,该规划审批程序涉及受影响社区以及电力运输监管规定。同样,除非其他专业化企业对电池和充电基础设施的平行投资,制定新技术标准,并绘制出逐步淘汰燃油汽车的可靠政策路线图,否则汽车制造商不太可能从燃油汽车转向电动汽车。要实现这种改变,需要有得到良好管理的协调过程,并有强大的政治支持。

一般而言,在带来互补性领域的大量投资方面存在市场失灵是采取产业政策的主要原因之一,但如果变革是全系统的和转型性质的,例如经济的脱碳,那么这种协调失灵问题就会格外突出。由于经济子系统存在连锁效应,一个子系统的转型变革往往会波及其他子系统。当能源系统从化石燃料转向可再生生物燃料时,就会对土地和粮食价格产生意想不到的后果;如果建造水坝发电,就会影响农业用水供应;如果农业转向有机农业,化肥和农用化学品生产商的市场就会发生变化。

因此,新的政策接口对理解相互依存关系和优化所有部门的结果都是重要的。政治制定者在制定政策时需要考虑各种利益相关者。这虽然不是绿色产业政策独有的特征,却是一个非常重要的因素,因为利益相关者为保护污染工业的就业机会而展开游说活动往往比环境保护团体的游说活动组织得更好,因此,绿色经济改革的政治可行性往往取决于这些利益之间的妥协,虽然妥协可能降低政策在环境绩效方面的效力。因此,政策必须由那些确实具有环境利益的参与者和那些帮助最大化社会经济共同利益的参与者共同设计。

绿色产业政策的议程部分是由国际协定推动的,例如各国政府承诺使其经济脱碳的《巴黎协定》《关于保护臭氧层的蒙特利尔议定书》以及其他有关渔业管理、海洋和空气污染控制或作物遗传多样性的条约。所有这些协定对各个产业有不同的影响,例如,限制使用资源的产业进行扩张,或迫使它们使用替代能源或开发不同的技术和商业模式。这些都有助于在国际范围或全球范围内解决集体行动问题。

这是绿色产业政策相对于传统产业政策的另一个重要区别。通常,政府将设法实施必要的政策,以提高国内产业的生产率、竞争力和就业潜力。因此,“这些收益几乎完全由政策执行国获得,而成本则由外国生产者承担,这是一种传统的重商主义结果”(Cosbey,2017,见Green Industrial Policy:Concept,Policies,Country Experiences)。绿色产业政策对全球环境和其他国家均可能产生正外部性。随着先行国家为应对环境压力制定解决方案,它们的各个产业将使其他国家可以用较低的成本解决国内问题(Fankhauser et al.,2012)。这些正外部性对我们评判政府补贴的方式具有重要意义。在正常情况下,产业政策应该“避免参与以补贴为基础的竞争,这种‘补贴竞赛’只有在全球对清洁技术投资不足时才可能是一件好事”(Rodrik,2014,第471页)。

因此,政策制定者需要同时考虑绿色产业政策对国内产业和全球公共资源的影响。理想的情况是,绿色产业政策使二者同时得到改善,但实践的结果有所不同。无论从传统产业政策的角度还是从国家的角度来看,德国的太阳能政策一度被视为成功的产业政策。有保证的高上网电价促进了太阳能电池板在德国市场的扩散,当地企业也获得了先行优势,成为世界市场的领先者,并创造了数以千计的制造业就业岗位。但几年后,中国的低成本竞争者逐渐将德国的这一产业挤垮,德国的许多太阳能电池板制造商随之破产(Lutkenhorst and Pe-gels,2014)。这招致观察人士批评德国的太阳能政策创造了一个市场,但未能打造一个产业。 18 然而,从全球的角度来看,德国对太阳能电池的支持降低了光伏模块首批大规模生产的成本,在2009—2015年降低了80%(IRENA,2016),从而引发了这种绿色技术的全球应用。就国家的产业而言,中国是主要受益者。

最近,电动汽车也出现了类似的情况,中国是加速绿色技术全球传播的先锋。为了推动燃油汽车向电动汽车的转变,政府提供了大量补贴(Altenburg et al.,2017),从而使中国成为新车型开发、测试和大规模产品推出的领先市场。鉴于中国是世界上最大且主要由跨国汽车制造商提供服务的汽车市场,中国的产业政策正在加速电动汽车和电池的成本递减,这也造福于世界其他地区。

当前,国家政策对全球绿色技术扩散的溢出效应大体上不是有意而为之的结果。为了加速全球公共资源管理的技术解决方案在全世界范围内扩散,就需要开展更多的国际技术合作。这需要健全国际研发融资、知识共享和向发展中国家提供技术援助的机制,如全球环境基金和《气候公约》中的技术机制(technology mechanism)。

各国政府,特别是发展中国家的政府,面临着双重挑战:既需要推动结构改革,以提高生产率;又需要将人类福利和经济进步与资源消费和排放脱钩。这就意味着发展中国家的政府需要更好地将产业政策和环境政策结合起来,从环境角度重新思考产业政策,同时探索产业政策如何提高竞争力,增加就业机会。本文给出了相应的政策建议。

从长远来看,社会经济目标和环境目标之间并不存在替代关系,因为在一个无法居住的星球上谈不上人类发展。然而,在短期内,的确存在一些替代关系。例如,对环境品定价会使过去能够将成本外部化的生产者负担更重,虽然这样的负担是合理的,但可能损害生产者的竞争力和就业。与此同时,即使从纯粹的经济角度来看,向绿色转型也有其好处,因为更高的资源效率会降低成本,较早行动的国家可能会开发新市场,避免出现资产搁浅的情况,等等。

各国政府需要了解各种机会和陷阱,以便实现成本最小化与收益最大化,在环境目标和竞争力、产业发展以及就业议题之间达成良好的平衡。应该指出,这是一个典型的政治改革工程,而非技术官僚的行动。原因如下:首先,在相互竞争的目标之间找到恰当的平衡,并在各种不同的技术和制度途径之间做出决策,这意味着价值判断;其次,变革总是创造出赢家和输家。各国政府需要就变革的方向达成共识,并促成利益相关方之间的妥协。这反过来又要求透彻地了解利益集团及其权力资源。当转型的某些内容遇到利益集团的强烈抵制时,政府需要确定争议较小的政策以推动转型,例如经济回报快的资源效率方案或有利于社会大部分地区的污染控制方案。幸运的是,绿色变革的驱动力已经非常强大,例如可再生能源发电的价格不断下降,具有环保意识的消费者数量不断增加,全球价值链中的主要企业正在推动绿色生产,采用更高环保标准的国际条约,以及机构投资者撤出碳资产等。

加快结构变革需要有前瞻性的公共部门。从理论上讲,实施产业政策的理由非常充分,并且有证据支持。公共政策在支持研发、补贴企业家的成本发现、协调需要同时进行的补充性投资以及促进信息共享和技术学习等方面可以发挥作用。在这些领域,社会福利的增加往往远远高于私人投资者的收益,因此,单靠市场无法提供社会最优的解决办法。

在涉及将人类发展的迫切需要与不可再生资源的消耗和排放脱钩时,单靠市场信号并不那么有效。第一,环境成本没有在市场价格中得到充分反映;第二,绿色转型需要整个系统范围内的变革,例如,对主要能源系统进行彻底的再设计,如果不采取良好的协调干预措施来处理多重协调失灵,就不可能做到这一点。因此,绿色产业政策在许多方面与传统的产业政策相似,但又必须处理更多层次的复杂性。避免负环境外部性需要特定的政策手段,如限额与交易制度、环境税;在短时间内逐步淘汰污染技术并以绿色产品取而代之的紧迫性,要求制定更积极全面的研发和技术推广方案;重组整个经济子系统的必要性意味着需要跨越几十年的长期战略,这些战略提供明确界定的中期指标,并在必要时提供可信的长期补贴计划和财务担保。此外,需要特别广泛的政策协调和建立共识的机制,用以应对产业政策和环境政策交互作用时重大的系统性变化。一般而言,绿色产业政策比过去的大多数产业政策更雄心勃勃。这也增加了资源错配和政治俘获的风险。然而,我们认为,长期来看,不采取行动或推迟行动的代价远远大于部分产业政策资金可能被投入一些不良项目的风险;而且事实也证明,政策设计原则能极大地减少政策无效和被俘获的风险。

各国如果在综合考虑社会、经济和环境目标的基础上,积极主动地加速绿色转型,并根据有效的产业政策制定原则设计政策,就有可能获得多重好处。精心设计的绿色产业政策对我们推动经济发展回到人类安全运行空间之内至关重要,而且可以作为促进长期生产率提高的一个投资项目。

(中南大学商学院李晓萍 译 江飞涛 校)

Agénor, P.-R., Canuto, O.,& Jelenic, M.(2012). Avoiding Middle-income Growth Traps (Economic Premise No. 9). Washington, DC.

Altenburg, T.,& Lütkenhorst, W.(2015). Industrial Policy in Developing Countries: Failing Markets, Weak States. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

Altenburg, T.,& Pegels, A.(2012). Sustainability-oriented Innovation Systems: Managing the Green transformation. Innovation and development, 2 (1), 5-22.

Altenburg, T., Feng, K.,& Shen, Q.(2017). Electric Mobility and the Quest for Automobile Industry Upgrading in China. In Altenburg, T.,& Assmann, C.(Eds.). (2017). Green Industrial Policy. Concept, Policies, Country Experiences (pp. 185-198). Geneva, Bonn: UN Environment; German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitk (DIE).

Altenburg, T., Rosendahl, C., Stamm, A.,& Drachenfels, C.von.(2008). Industrial Policy: A Key Element of the Social and Ecological Market Economy. In Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Ed.), The Social and Ecological Market Economy: A Model for Asian Development? (pp. 134-153). Eschborn: GTZ.

Ambec, S.(2017). Gaining Competitive Advantage With Green Industrial Policy. In Alten-burg, T.,& Assmann, C.(Eds.). (2017). Green Industrial Policy. Concept, Policies, Country Experiences (pp. 38-49). Geneva, Bonn: UN Environment; German Development Institute / Deut-sches Institut für Entwicklungspolitk (DIE).

Amsden, A.H.(1989). Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York: Oxford University Press.

Benjamin, A.(2007). Stern: Climate Change A ‘Market Failure’. The Guardian, 29. Re-treived from www. theguardian.com/environment/2007/nov/29/ climatechange.carbonemissions.

Brynjolfsson, E.,& McAfee, A.(2016). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in A Time of Brilliant Technologies. New York, London: W.W.Norton & Company.

Chang, H.-j.(2009).Industrial Policy: Can We Go Beyond An Unproductive Confrontation? Paper presented at the Annual World Bank Conference on Development Economics, Seoul.

ClimateTechWiki (n.d.).Technology Information. A Clean Technology Platform. Retrieved from www. climatetechwiki.org/technology-information.

Climate Action Tracker (2015). 2.7℃ Is Not Enough We Can Get Lower. Climate Action Tracker Update. Cohen, S.S.,& Zysman, J.(1987). Why Manufacturing Matters: The Myth of the Post-industrial Economy.California Management Review.(29.3), 9-26.

Commission on Growth and Development (2008). The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

Cosbey, A.(2017). Trade and Investment Law and Green Industrial Policy. In Altenburg, T.,& Assmann, C.(Eds.) (2017). Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences (pp. 134-151). Geneva, Bonn: UN Environment; German Development Institute / Deutsches In-stitut für Entwicklungspolitk (DIE).

Cosbey, A., Wooders, P., Bridle, R.,& Casier, L.(2017).In with the Good, Out with the Bad: Phasing Out Polluting Sectors as Green Industrial Policy. In Altenburg, T.,& Assmann, C.(Eds.) .(2017). Green Industrial Policy. Concept, Policies, Country Experiences (pp. 69-86). Geneva, Bonn: UN Environment; German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitk (DIE).

Cramton, P., MacKay, D.J., Ockenfels, A.,& Stoft, S.(2017). Global Carbon Pricing: The Path to Climate Cooperation. MIT Press.

Diao, X., Harttgen, K.,& McMillan, M.(2017). The Changing Structure of Africa's Economies (World Bank Policy Research Working Paper No. 7958). Washington D.C.

Economist Intelligence Unit (EIU). (2015). The Cost of Inaction: Recognising the Value at Risk from Climate Change. London: Economist Intelligence Unit.

Ellen MacArthur Foundation.(2012). Towards The Circular Economy. Isle of Wight: Ellen MacArthur Foundation.

European Commission (2011): A Roadmap for Moving to A Competitive Low Carbon Economy in 2050. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels: EC.

Evans, P.B.(1995).Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton paperbacks. Princeton N.J.: Princeton University Press.

Executive Office of the President of the United States (2014). The Cost of Delaying Action to Stem Climate Change.

Fankhauser, S., Bowen, A., Calel, R., Dechezlepretre, A., Grover, D., Rydge, J.,& Sato, M.(2013). Who will Win the Green Race? In Search of Environmental Competitiveness and Innovation. Global Environmental Change.(23 (5)) , 902-913.

Fay, M., Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Rozenberg, J., Narloch, U.,& Kerr, T.M.(2015). Decarbonizing Development: Three Steps to A Zero-carbon Future: Climate Change and De-velopment Series. Washington D.C.: World Bank.

Foray, D., Mowery, D.C.,& Nelson, R.R.(2012). Public R& D and Social Challenges: What Lessons from Mission R& D Programs?. Research Policy, 41 (10), 1697-1702.

Frey, C.B.,& Osborne, M.A.(2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Retrieved from www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314.

Hallegatte, S., Fay, M.,& Vogt-Schilb, A.(2013). Green Industrial Policies: When and How. World Bank Open Knowledge Repository.Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/han-dle/10986/16892.

Hausmann, R., Hidalgo, C.A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A.,& Yildirim, M.A.(2014). The Atlas of Economic Complexity. Cambridge: MIT Press.

Hausmann, R.,& Rodrik, D.(2003). Economic Development as Self-discovery. Journal of Development Economics, 72 (2), 603-633.

Helm, D.(2010). Government Failure, Rent-seeking, and Capture: The Design of Climate Change Policy. Oxford Review of Economic Policy, 26 (2), 182-196.

Helper, S., Krueger, T.,& Wial, H.(2012). Why Does Manufacturing Matter? Which Manufacturing Matters?, Brooking: Metropolitan Policy Programme.

Imbs, J.,& Wacziarg, R.(2003). Stages of Diversification. American Economic Review, 93 (1), 63-86.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2015). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change (Vol. 3). Cambridge University Press.

International Renewable Energy Agency (IRENA). The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025. Bonn.

Jackson, T.(2016). Prosperity without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow (Second edition). London: Routledge.

Karp, L.S.,& Stevenson, M.(2012). Green Industrial Policy: Trade and Theory.Policy re-search working paper: Vol. 6238. Washington, D.C.: World Bank.

Lenton, T.M., Held, H., Kriegler, E., Hall, J.W., Lucht, W., Rahmstorf, S.,& Schellnhuber, H.J.(2008). Tipping Elements in the Earth's Climate System. Proceedings of the national Academy of Sciences, 105 (6), 1786-1793.

Lütkenhorst, W., Altenburg, T., Pegels, A.,& Vidican, G.(2014).Green Industrial Poli-cy: Managing Transformation under Uncertainty. Discussion paper/Deutsches Institut für Entwick-lungspolitik: 28/2014. Bonn: Dt. Inst. für Entwicklungspolitik.

Lütkenhorst, W.,& Pegels, A.(2014). Stable Policies - Turbulent Markets: Germany's Green Industrial Policy: The Costs and Benefits of Promoting Solar PV and Wind Energy. IISD re-port. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.

Mazzucato, M.(2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. London/New York: Anthem Press.

McGlade, C.,& Ekins, P.(2015). The Geographical Distribution of Fossil Fuels Unused When Limiting Global Warming to 2 ℃. Nature.(527), 187-190.

Millennium Ecosystem Assessment (MEA). (2005): Ecosystems and Human Well -being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.

Nathaney, P., Collison, K., Finan, R., Haydel, J.,& Johal, H.(2016).Energizing Policy Revolution for the Grid Revolution.(ICF White Paper No. September 2016).

Never, B.,& Kemp, R.(2017). Developing Green Technologies and Phasing Them in. In Altenburg, T.,& Assmann, C.(Eds.). (2017). Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences (pp. 87-101). Geneva, Bonn: UN Environment; German Development Insti-tute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitk (DIE).

OECD (2015). Service-Manufacturing Linkages. In OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 (pp. 202-203). OECD Publishing.

OECD,& IEA (2017).Global EV Outlook 2017: Two Million and Counting. Paris: OECD.

Paris Tech Review (2012). The German Solar Energy Crisis: Looking for the Right Incentive Scheme. Retrieved from www.paristechreview.com/2012/04/13/german-solar-crisis/? media =print.

Pérez, C.(2002). Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing.

Pegels, A.(Ed.) .(2014). Green Industrial Policy in Emerging Countries. Routledge Studies in Ecological Economics: Vol. 34. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Pegels, A.(2017). Germany: The Energy Transition as A Green Industrial Development Agenda. In Altenburg, T.,& Assmann, C.(Eds.). (2017). Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences (pp. 166-184). Geneva, Bonn: UN Environment; German Develop-ment Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitk (DIE).

Porter, M.E.,& vander Linde, C.(1995). Green and Competitive: Ending the Stalemate. Harvard Business Review.(73), 120-134.

Price, M.K.(2013).Using Field Experiments to Address Environmental Externalities and Resource Scarcity: Major Lessons Learned and New Directions for Future Research. Oxford Review of Economic Policy.(30 (4)) , 621-638.

PwC (2015).Conscious uncoupling? Low Carbon Economy Index 2015. October 2015. PwC LLP.

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2016). Renewables 2016 Global Status Report. Paris: REN21.

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2017). Renewables 2017 Global Sta-tus Report. Paris: REN21.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F.S., Lambin, E.F., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H.J., Nykvist, B., Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Sve-din, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P.,& Foley, J.A.(2009). A Safe Operating Space for Humanity. Nature, 461 (7263), 472-475.

Rodrik, D.(2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. Discussion Papers / Centre for Economic Policy Research: no. 4767. London: Centre for Economic Policy Research.

Rodrik, D.(2006).Industrial Development: Stylized Facts and Policies.: Draft Chapter Pre-pared for the U.N.-DESA Publication Industrial Development for the 21st Century.

Rodrik, D.(2008). Growth Strategies. In P.Aghion& S.Durlauf (Eds.), Handbook of E-conomic Growth (pp. 967-1014). Amsterdam: Elsevier.

Rodrik, D.(2013). Unconditional Convergence in Manufacturing. The Quarterly Journal of Economics (128).

Rodrik, D.(2014). Green Industrial Policy. Oxford Review of economic policy (30 (3)) , 469-491.

Rodrik, D.(2016). Premature Deindustrialization. Journal of Economic Growth (21), 1-33.

Scheffer, M.(2009). Critical Transitions in Nature and Society. Princeton University Press.

Schlegelmilch, K., Eichel, H.,& Pegels, A.(2017). Pricing Environmental Resources and Pollutants and the Competitiveness of National Industries. In Altenburg, T.,& Assmann, C.(Eds.). (2017). Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences (pp. 102 -119). Geneva, Bonn: UN Environment; German Development Institute / Deutsches Institut für En-twicklungspolitk (DIE).

Schwartz, J.(2015). Norway Will Divest From Coal in Push Against Climate Change. NY Times. 05/06/2015.

Schwarzer, J.(2013).Industrial Policy for A Green Economy. IISD Report. Winnipeg, Manitoba, Beaconsfield, Quebec: International Institute for Sustainable Development; Canadian E-lectronic Library.

Spratt, S.(2013). Environmental Taxation and Development: A Scoping Study. IDS working paper: Vol. 433. Brighton: IDS.Retrieved from www.ids.ac.uk/publication/environmental-taxa-tion-and-development-a-scoping-study.

Stern, N.(2007).The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cam-bridge Univ.Press.

Stiglitz, J.E.,& Yusuf, S.(2001). Rethinking the East Asian Miracle. Washington, D.C, New York: World Bank.

Sunstein, C.R.,& Reisch, L.A.(2014). Automatically Green: Behavioral Economics and Environmental Protection. Harvard Environmental Law Review (38), 127-158.

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). (2017). Final Report: Recommendations by the Task Force on Climate-related Financial Disclosure, Basel.

United Nations (UN). (2015).Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York.

United Nations EnvironmentProgramme (UNEP). (2011). Towards A Green Economy: Path-ways to Sustainable Development and Poverty Eradication: A Synthesis for Policymakers. Nairobi: UNEP.

Vienna University of Economics and Business (2016).Global Material Extraction by Material Category, 1980-2013. Retrieved from www.materialflows.net/materialflowsnet/trends/analyses-1980-2013/global-material-extraction-by-material-category-1980-2013/.

Wade, R.(1990).Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Weyzig, Francis, Kuepper, B., van Gelder, J.W.,& van Tilburg, R.(2014).The Price of Doing Too Little Too Late: The Impact of the Carbon Bubble on the EU Financial System: A Report Prepared for the Greens/EFA Group-European Parliament (GreenNew Deal Series).

Wiedmann, T.O., Schandl, H., Lenzen, M., Moran, D., Suh, S., West, J.,& Kanemoto, K.(2015). The Material Footprint of Nations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112 (20), 6271-6276.

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). (2014). Human Progress within Planetary Guardrails: A Contribution to the SDG Debate (Policy Paper No.8). Berlin.

World Bank (2012). Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington D.C.: World Bank.

World Bank (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington DC: World Bank.