碳排放核算是进行碳收支研究的基础,结合IPCC温室气体清单核算方法及相关研究构建市域层面碳排放清单及核算方法 [4, 147] ,依据长三角地区的实际发展现状,确定碳排放清单,主要包括陆地生态系统碳吸收、能源消费碳排放和工业生产过程碳排放。其中,陆地生态系统碳吸收主要包括耕地、林地、草地、水域、海涂、建设用地等。

本研究陆地生态系统的碳吸收主要包括植被碳汇、土壤碳汇和水域碳汇。

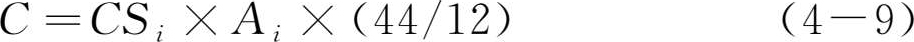

碳吸收计算公式如下:

式中, C 为碳吸收量, CS i 为 i 的碳汇能力, A i 为 i 的面积。

1.植被碳汇

绿色植物的主要作用是吸收CO 2 ,合成有机物质,并释放O 2 。同时,植物的呼吸作用也会分解掉一部分有机物质。扣除呼吸作用的分解,即可得到植物的净初级生产力(NPP, net primary productivity),其主要影响因素是植被归一化指数(NDVI, Normalized Difference Vegetation Index)。在长三角地区NPP和NDVI变化并不明显,因此,本研究中碳汇系数采用固定经验值。

(1)林地。国内学者对不同植被类型的碳汇能力做了大量研究,赖力 [163] 归纳总结了已有相关研究,计算出了国内生态系统的碳汇能力,长三角地区的气候属于亚热带季风气候和温带季风气候,主要森林植被及其碳汇能力见表4-1,根据每种植被的面积和碳汇能力,利用加权平均法,计算得长三角地区的林地碳汇能力为42.5 t·km -2 ·a -1 。

表4-1 长三角地区主要森林植被类型及碳汇能力

(2)耕地。农作物在生长期能够吸收CO 2 ,属于碳汇,在长三角地区农作物收获后,主要用于秸秆还田、焚烧及制作饲料,焚烧后碳释放到空气中,制作饲料部分的碳排放也可通过动物反刍释放到了空气中,秸秆还田的碳被计算在土壤有机碳中,因此,将耕地的植被碳汇确定为0。

(3)草地。长三角地区草地植被类型主要为温带草甸植被,借鉴赖力 [163] 的研究结果,草地碳汇能力确定为7.7 t·km -2 ·a -1 。

(4)建设用地。按照中科院的土地利用分类,建设用地包括城镇用地、农村居民点和其他建设用地。建设用地的植被主要分布在城镇用地和农村居民点 [147] ,而研究区中的其他建设用地的植被覆盖较少,因此不予考虑。城镇用地和农村居民点的植被主要是林地和草地,碳汇能力取林地和草地的均值,再按照绿化率进行折算,得到建设用地的碳汇能力为9.5 t·km -2 ·a -1 。

2.土壤碳汇

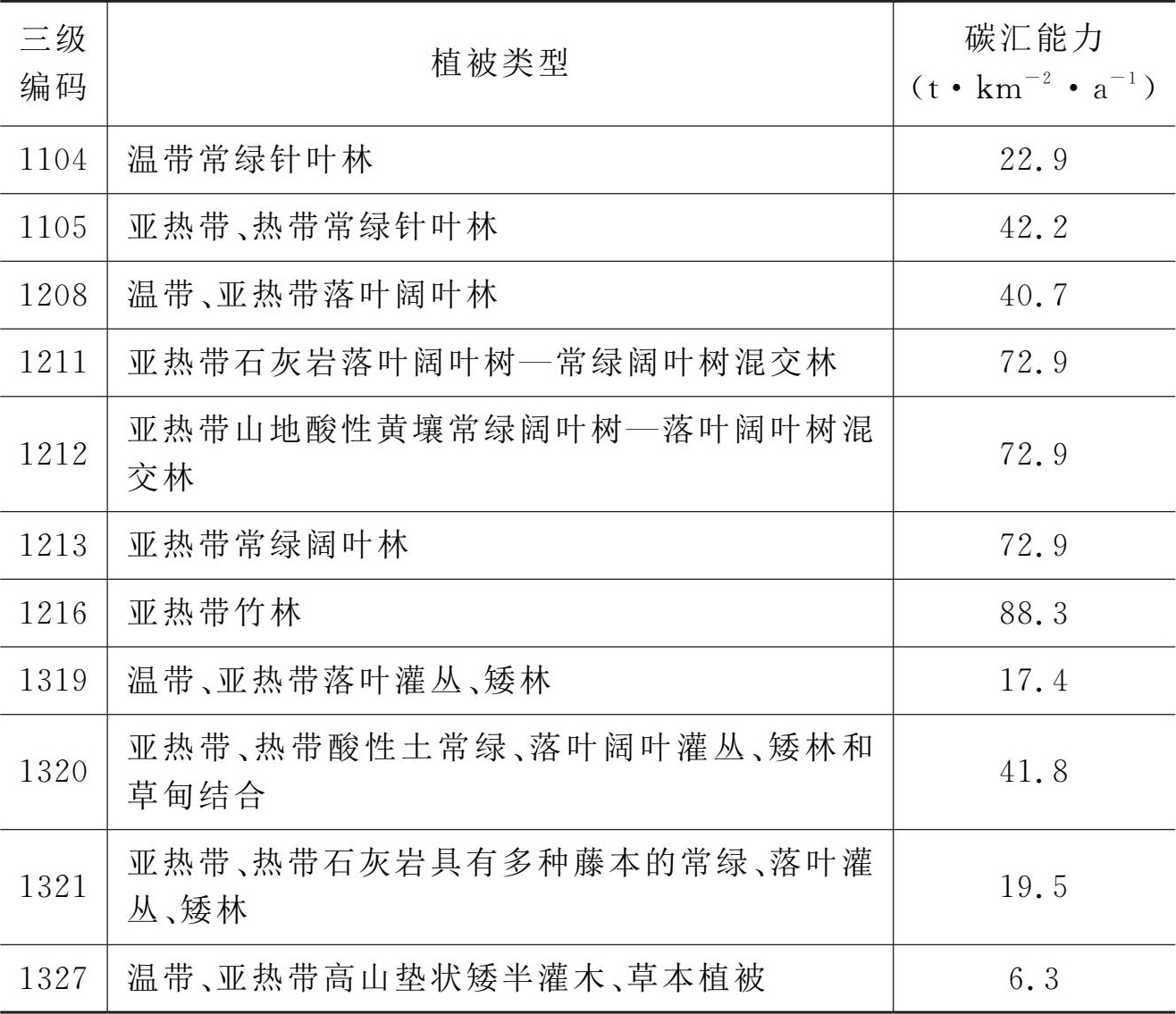

由于缺少长三角地区土壤采样数据,借鉴揣小伟 [4] 研究结果,确定长三角地区不同土地利用类型的土壤碳汇系数,见表4-2。

表4-2 长三角地区不同土地利用类型的土壤碳汇系数(t·km -2 ·a -1 )

3.水域碳汇

长三角地区河湖众多,水网密集。河湖水面具有一定的固碳能力,依据段晓男等 [169] 对东部地区的研究结果,确定水域碳汇能力为56.7 t·km -2 ·a -1 ,海涂碳汇能力为23.6 t·km -2 ·a -1 。

本研究中使用的DMSP/OLS夜间灯光数据是第四版1992—2013年DMSP/OLS夜间灯光数据中的稳定灯光影像,空间分辨率为30秒,长三角地区的空间分辨率约为0.8 km,数据获取时间是当地时间20:30—21:30 [170] 。DMSP/OLS夜间灯光数据已被广泛应用到能源消费 [171, 172] 、电力消费 [173-176] 、城市空间重建 [177] 、城镇空间扩张 [178-180] 、人口分布 [172, 181, 182] 和经济发展 [183] 等领域,能够较好地反映人类活动强度,而能源消费碳排放与人类活动存在密切关系,因此,DMSP/OLS夜间灯光数据可用于能源消费碳排放的估计,该结论已得到国内外学者的认同 [170, 184-190] 。长三角地区人口密集,人类活动较为强烈,利用夜间灯光数据能够较好地模拟能源消费碳排放量 [187] 。

长三角地区缺少统一口径市域尺度能源消费统计数据,且部分市能源消费统计数据缺失,而当能源消费数据有限时,采用降尺度的方法,使用夜间灯光数据能够有效地估计市域层面的能源消费碳排放 [184, 187, 188, 191, 192] ,因此本研究使用DMSP/OLS夜间灯光数据和省市能源消费碳排放数据构建碳排放反演模型,模拟市域的能源消费碳排放。由于长三角地区社会经济发展较快,不利于选择夜间灯光数据的参考区,为了较为合理地处理夜间灯光数据,借鉴Liu等 [178] 的方法,首先对全国的夜间灯光影像进行处理,其次,提取长三角地区的夜间灯光影像,最后,利用长三角地区各省市的能源消费碳排放统计数据和夜间灯光影像数据构建碳排放反演模型。

1.数据处理

(1)数据预处理。将1992—2013年非辐射定标稳定灯光影像的投影转换成兰伯特等角圆锥投影,裁剪出中国的夜间灯光影像数据,最后对其进行数据重采样,将其空间分辨率转换为1 km。利用ArcGIS 10.4筛选出稳定的中国夜间灯光影像,具体判断准则:同一年份的不同传感器影像间,若一幅影像的DN值为0,而另一幅不为0,则将不为0的影像也设置为0;不同年份的影像间,在前一年影像中的DN值不为0,而后一年影像中的DN值为0,则将前一年的DN值也设为0。

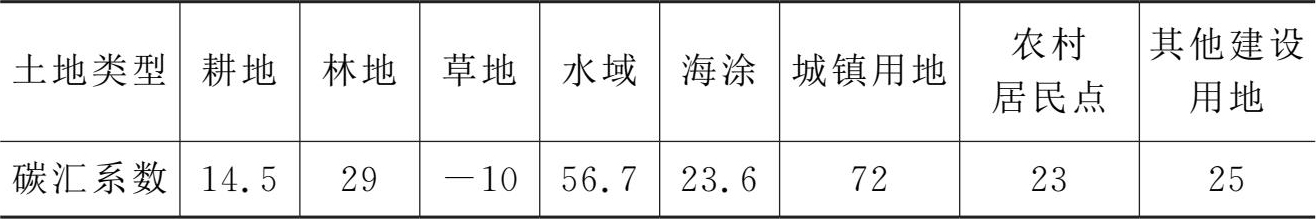

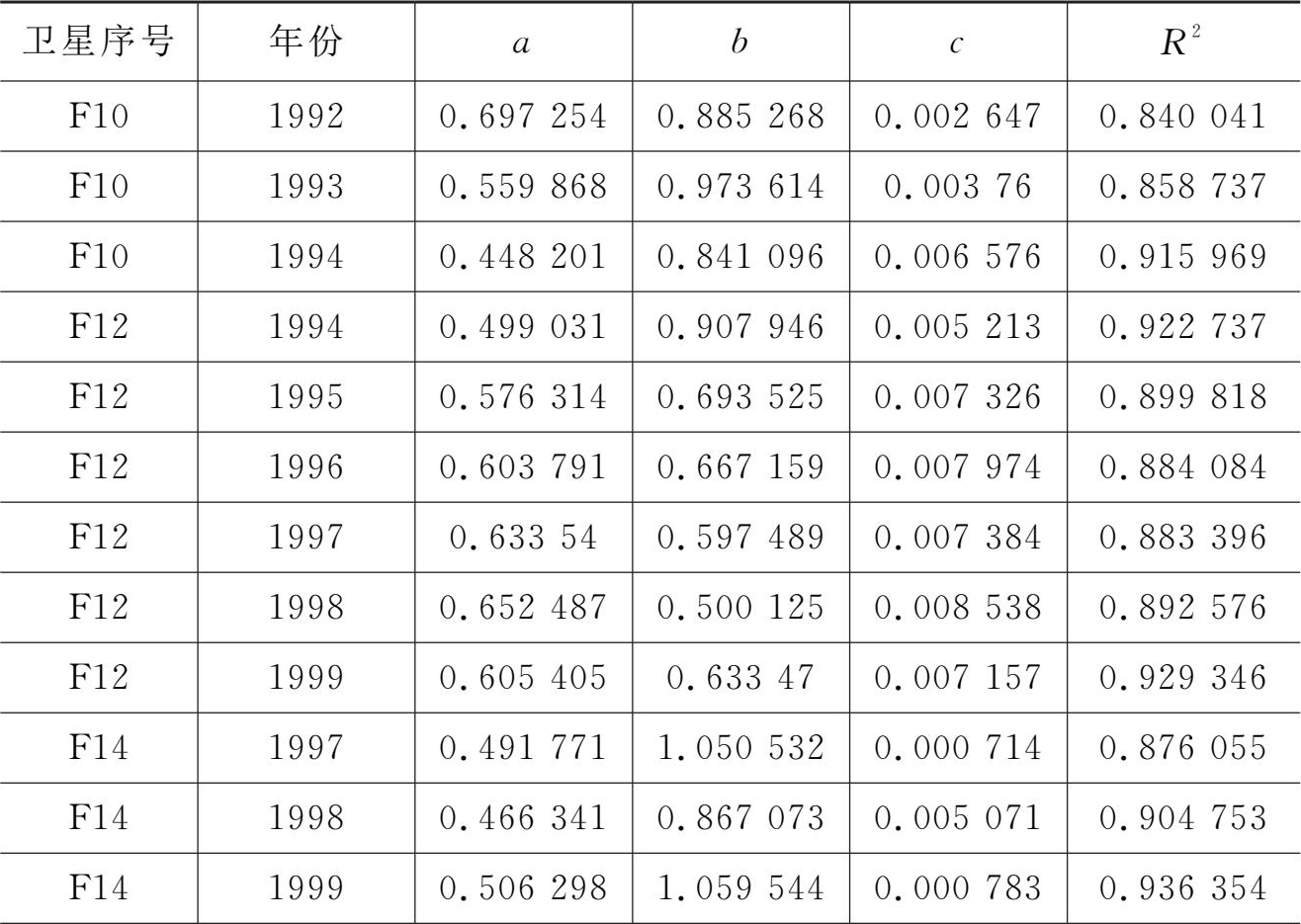

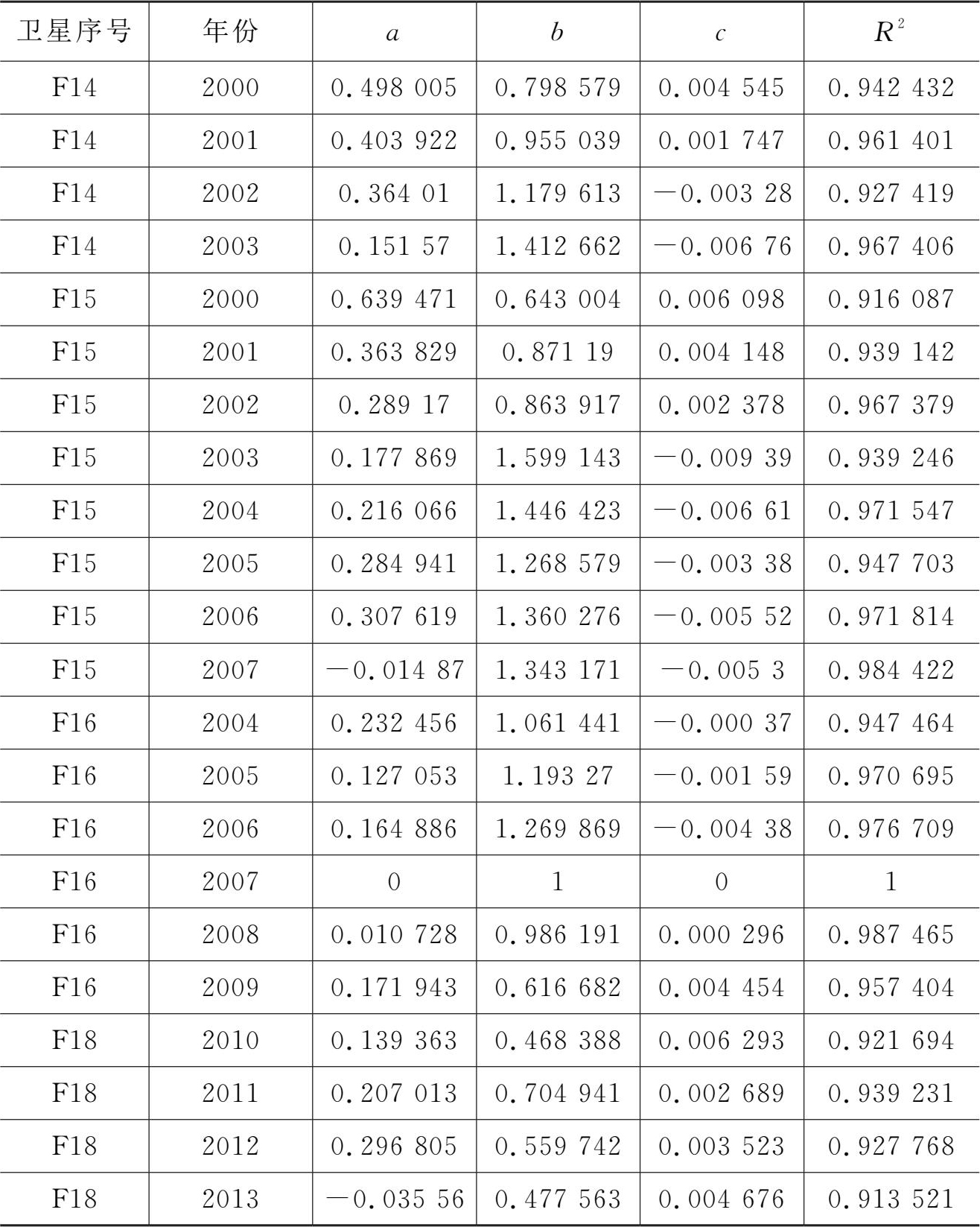

(2)参考影像校正。借鉴Elvidge等 [193] 对夜间灯光影像数据的DN值校正方法,选择黑龙江鸡西市为参考区,以2007年F16卫星的影像数据为参考数据,将其他年份预处理后的影像数据与参考数据分别构造二次回归模型(式4-10),得到相关年份DN值校正参数(表4-3)。 R 2 值均大于0.84,模型的拟合效果较好。因此,本研究利用该参数校正1992—2013年中国稳定夜间灯光影像的DN值。

式中, DN C 和 DN 分别表示校正后和校正前影像的DN值, a 、 b 和 c 表示回归参数。

表4-3 DN值校正参数

续表

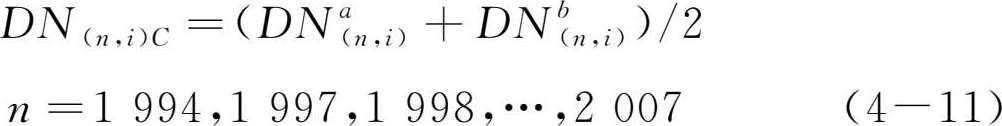

(3)年内融合。有些年份DMSP/OLS夜间灯光数据获取自不同卫星,为了充分利用DMSP/OLS夜间灯光数据,使用两幅稳定夜间灯光影像DN值的平均值代替该年份夜间灯光影像的DN值。

式中,

表示年内融合后第

n

年

i

像元的DN值;

表示年内融合后第

n

年

i

像元的DN值;

和

和

表示卫星

a

和卫星

b

年内融合前的第

n

年

i

像元的DN值。

表示卫星

a

和卫星

b

年内融合前的第

n

年

i

像元的DN值。

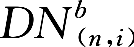

(4)年际校正。根据稳定夜间灯光影像的特点,夜间灯光影像前一年的DN值应小于等于后一年的DN值。参照公式(4-12),对经过参考影像校正和年内融合后的影像进行年际校正。

式中, DN (n, i) 和 DN (n-1, i) 分别表示第 n 年和第( n -1)年第 i 像元的DN值。

2.基于处理后的DMSP/OLS夜间灯光影像数据提取建设用地

利用ArcGIS的邻域统计工具,借鉴地形起伏度分析方法,提取建设用地范围 [185] 。具体处理过程如下:首先,对处理后的DMSP/OLS夜间灯光影像做3×3栅格单元最大值邻域分析(NS_MAX3)和3×3栅格单元最小值邻域分析(NS_MIN3),利用栅格计算器求栅格文件NS_MAX3与NS_MIN3的差,得到起伏度栅格文件(NS_QFD);提取栅格文件NS_QFD中DN值大于8的区域,即得到分界带外的建设用地(NS_QFD8)。其次,对处理后的DMSP/OLS夜间灯光影像做5×5栅格单元最小值邻域分析(NS_MIN5),将其与栅格文件NS_MIN3相减,即得到分界带(NS_BJ),提取DN值小于-7的区域,即得到分界带内的建设用地(NS_BJ-7)。最后,将分界带外的建设用地(NS_QFD8)与分界带内的建设用地(NS_BJ-7)叠加即得到全部建设用地 [191] 。

3.能源消费碳排放空间模拟

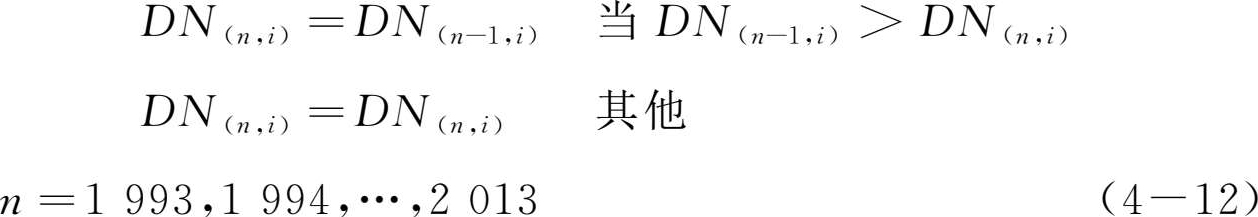

本研究采用IPCC参考方法,计算1995—2013年长三角地区各省市的化石燃料消费所排放的CO 2 量。其计算公式如下 [194] :

式中, E C 表示长三角地区各市某年能源消费所产生的CO 2 量; A i 表示化石燃料 i 某年的消费量; e i (热值,单位TJ/10 3 t)表示化石燃料 i 的热量转换系数,即把燃料原始单位转换为通用热量单位的转换系数; c i 表示燃料 i 的平均含碳量,即碳排放因子; S i 表示作为非燃料使用的化石燃料 i 的固碳量; o i 表示燃料 i 的碳氧化系数。

现有研究表明 [171, 184-186, 188] ,能源消费碳排放与DMSP/OLS夜间灯光DN值总量之间具有较强的线性相关关系。为了提高降尺度模型反演的精度,本研究采用不含截距的线性模型 [171] ,表达式如下 [184] :

式中, NC it 为 i 省市第 t 年的能源消费CO 2 排放统计量, D it 为 i 省市第 t 年的夜间灯光影像DN值之和, a 为回归系数。

由于受到回归模型的影响,每年各省市的碳排放估计值与实际统计值可能存在一定的误差,为了使每年各省市内的碳排放估计值与实际值保持一致,构建每年各省市的碳排放修正系数 [184, 186] 。表达式如下:

式中, MC it 为 i 省市第 t 年的能源消费CO 2 排放估计值, b it 为 i 省市第 t 年的碳排放修正系数。

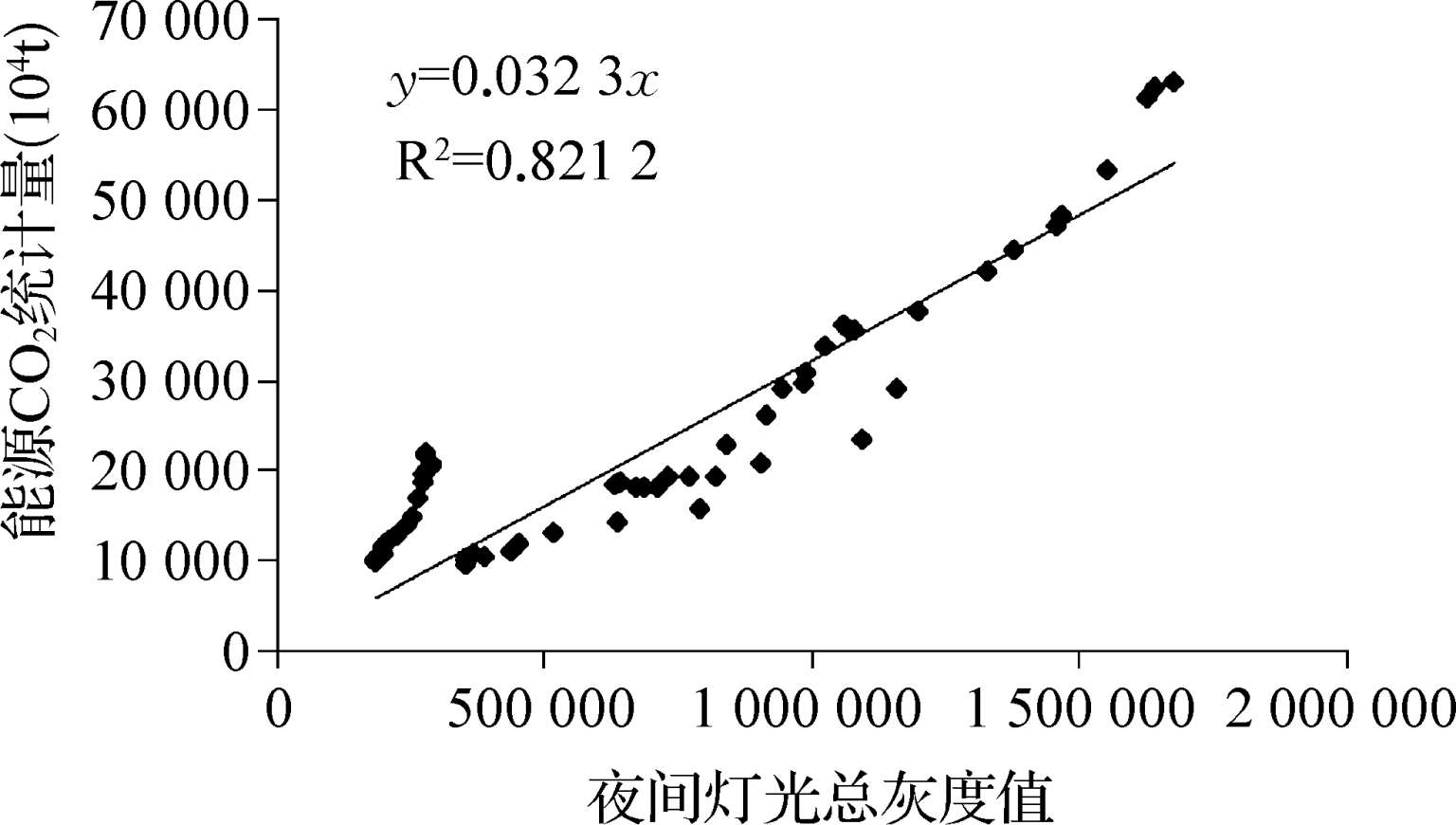

利用建设用地边界提取DMSP/OLS夜间灯光影像,并统计建设用地边界范围内的DN值之和,将其与对应区域的能源碳排放统计值进行拟合分析,结果表明(图4-1和公式4-17),能源消费CO 2 统计量与夜间灯光总灰度值的线性相关性较强,通过了1%水平的显著性检验, R 2 为0.821 2。对比CO 2 模拟值与统计值可知,平均相对误差为5.964 9%,说明基于夜间灯光数据模拟能源消费碳排放的精度较高,可用于长三角地区能源消费CO 2 的模拟。

图4-1 能源消费CO 2 统计量与夜间灯光总灰度值拟合关系

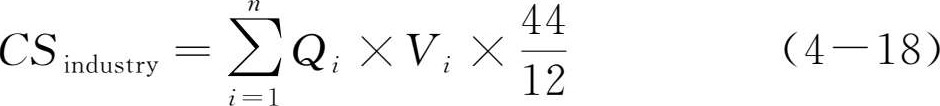

工业生产过程比较复杂,生产工艺不同,则碳排放量不同。由于工业生产过程的数据难以获取,因此,利用工业产品产量,采用经验参数估计碳排放量。结合长三角地区主要工业产品类型,选择碳排放量较高的水泥、钢、合成氨、玻璃和铝计算工业生产过程碳排放 [4] 。碳排放计算公式如下:

式中, CS industry 为工业生产过程的碳排放量, Q i 为工业产品 i 的产量, V i 为工业产品 i 的碳排放因子。各工业产品的碳排放系数见表4-4 [4, 195] 。

表4-4 长三角地区主要工业产品的碳排放系数(t/t)

1995—2013年,长三角地区的行政区划发生了调整,为了能够使前后的结果具有较好的可比性,本研究中以2013年的行政区划范围为参照研究区,将与之不同年份的市域研究单元进行调整,按照工业产值所占比重折算工业生产过程碳排放。对于缺失数据,以全省数据为基础,按照对应的产业部门产值在全省中所占比例折算工业生产过程碳排放。