阴阳是中国古代哲学的一对范畴,最初含义是表示阳光的向背。向日为阳,背日为阴,后来引申为气候的寒暖,方位的下上、左右、内外,运动状态的宁静和躁动等。

一般来说,凡是剧烈运动着的、外向的、上升的、温热的、明亮的,都属于阳;相对静止的、内守的、下降的、寒冷的、晦暗的,都属于阴。

阴阳具有对立、统一和互化的特点。阴阳既可以表示相互对立的事物,又可用来分析一个事物内部所存在着的相互对立的两个方面。事物的阴阳属性是相对的,在一定条件下,阴和阳之间可以发生相互转化。

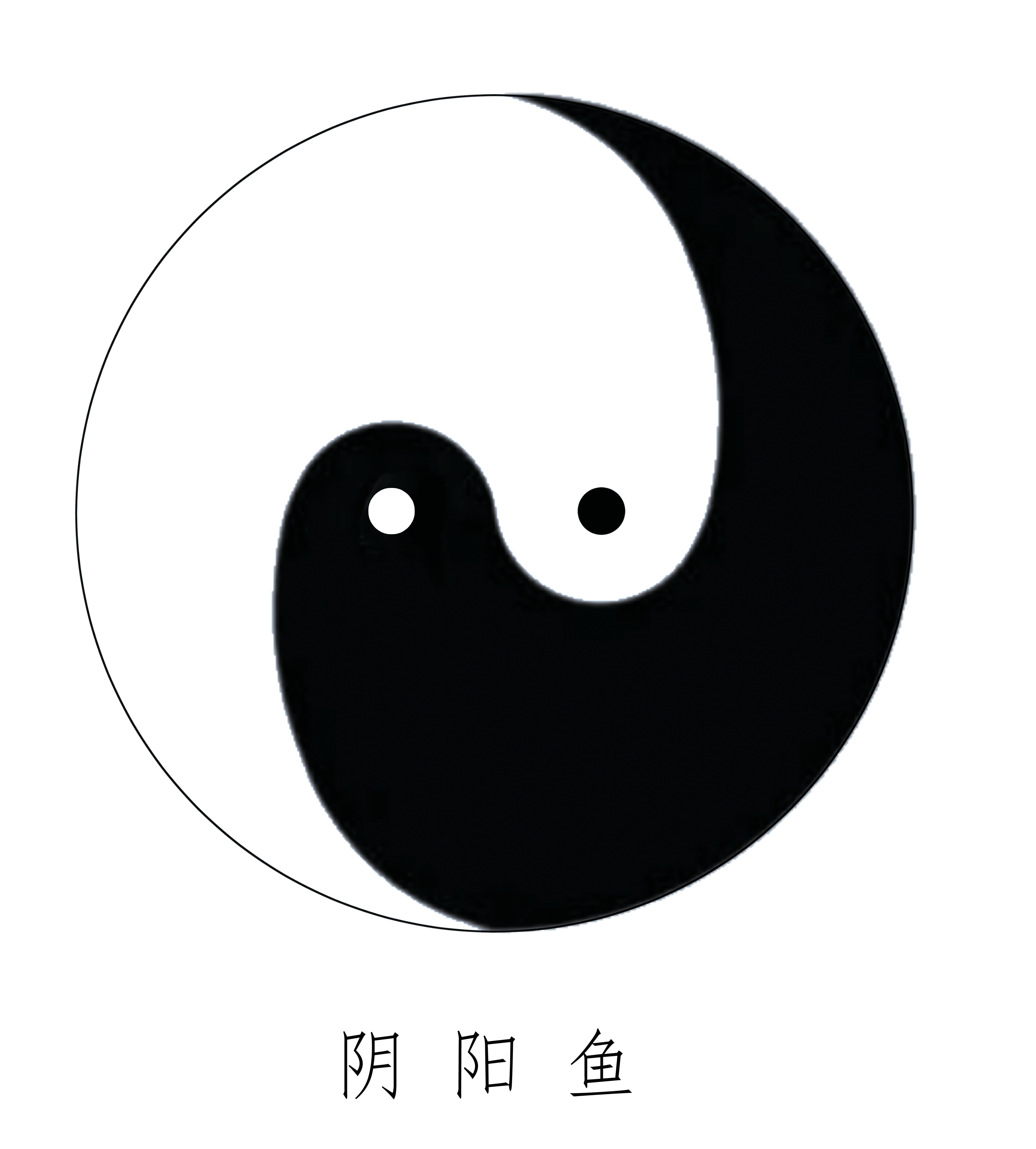

阴阳鱼也称“太极图”,它是反映我国传统哲学中辩证思想的一种象征性符号。白鱼代表阳,黑鱼代表阴,黑白两个鱼形图案拼成一个完整的圆形,表示阴阳是一个整体,同时也喻示阴阳相互转化又相互对立的基本道理。由鱼尾至鱼头,是阴或阳由弱小到壮大的一个过程,鱼眼(黑鱼中的白点或白鱼中的黑点)代表着阴中有阳、阳中有阴,阴阳相互依存的关系,呈旋转对称的(鱼头衔鱼尾)图形表示阴阳之间是可以相互转化的,即阳盛极而阴生,阴盛极而阳生。同时,黑白分明又表示阴阳之间是相互克制的。

古人把宇宙万物划分为五种性质的事物,即木、火、土、金、水,并称为“五行”。五行是中国古代哲学的一种系统观,是用来说明宇宙万物的形成及其相互关系的,广泛用于中医、风水、命理、相术和占卜等方面。

事物的五行属性,并不等同于木、火、土、金、水,而是采用“取象比类”的方法,将事物的性质、作用或形象与五行特性相类比,从而得出事物的五行属性。

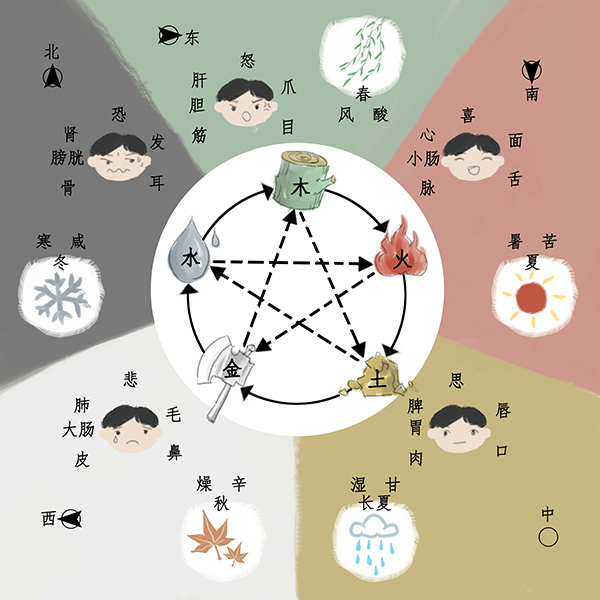

中医的五行学说是以五行之特性,说明五脏(肝、心、脾、肺、肾)的主要功能,形成了以五脏为主体,外应五方(东、南、中、西、北)、五季(春、夏、长夏、秋、冬)、五气(风、暑、湿、燥、寒),内联五官(目、舌、口、鼻、耳)、形体(筋、脉、肉、皮、骨)、情志(怒、喜、思、悲、恐)等的功能系统,也说明了人体的内环境与外在自然界之间的统一和联系。

五行之间存在着相生相克关系。

相生,是指某一事物对另一事物具有促进、助长和资生的作用。五行相生的次序是:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

相克,是指某一事物对另一事物具有抑制、制约、克服的作用。五行相克的次序是:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

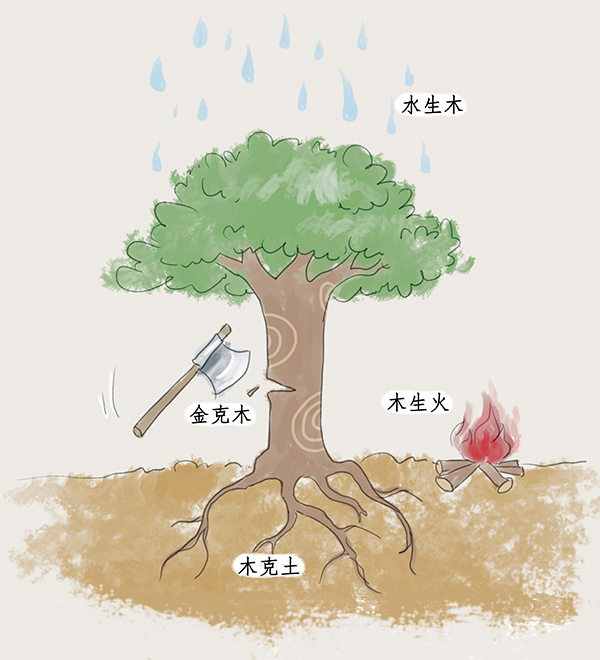

以木为例。树木得到水就生长茂盛,曰水生木;铁的斧头能够把树砍伤砍倒,曰金克木;木柴可使火焰更旺,曰木生火;树木根植于土壤,约束土的行为并从土中汲取养分,曰木克土。