2014年第三季度,小米迎来了高光时刻。中关村的一家小公司,面对国内外巨头,用了三年时间成为中国第一、世界第三。小米登上了《时代》周刊,估值460亿美元,成为当时全球估值最高的未上市科技公司。

2014年,《时代》周刊报道了小米的成功

获得460亿美元的估值之后,我隐约感觉到一丝危机,但没有想到,隐忧爆发得这么快。

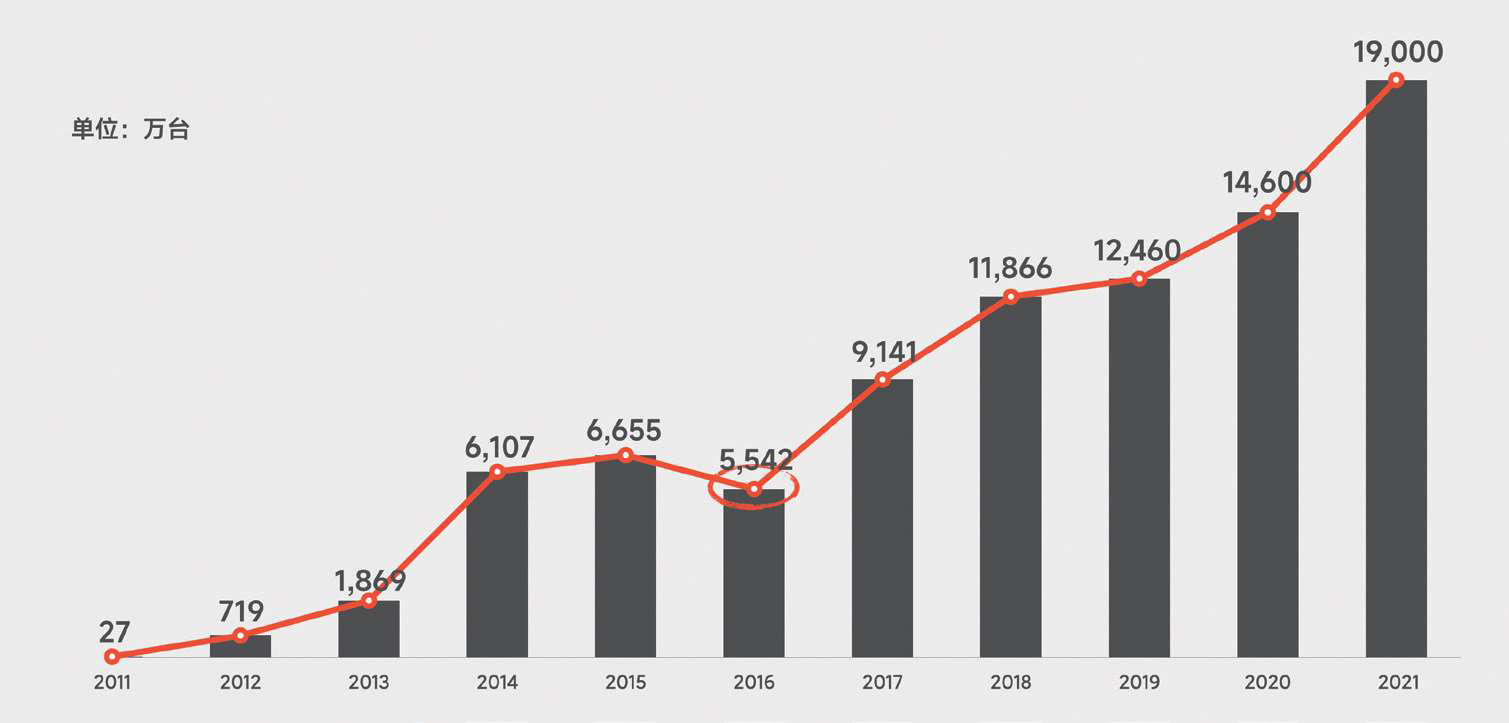

2015年,小米手机未能完成当年的销售目标,小米由此进入了两年的低谷期。从小米十年的营收图中,读者可能理解不到中间平缓的曲线包含了怎样的危机。而看小米手机出货量的变化图,就能看到这个触目惊心的缺口。在手机行业,销量一旦下滑,几乎没有任何一家公司可以逆转。

背后的原因是手机行业与供应链高度相关。当公司高速发展时,所有供应链都愿意鼎力支持,而一旦发展势头向下,失去了行业给予的信心,就会失去供应链的支持,进入致命的“死亡螺旋”。爱立信、摩托罗拉、诺基亚、HTC这些曾经的巨头,销量一下滑就是兵败如山倒。

问题出在哪里?我们仔细分析后发现,真正的原因在于内外两方面的多项困难,其中最关键的是我们自身的能力不够,只是过去很多问题都被高速增长掩盖了,而一旦失速,这些问题就立即暴露出来。

小米集团手机业务出货量成长曲线

小米遭遇的外部困难,是环境发生了两个变化。

第一个变化,小米创立时,智能手机市场刚刚起步,然而经过5年的发展,市场已经趋于饱和,电商发展遇到了瓶颈。当时,电商销售只占商品零售市场的20%,这意味着还有80%的商品在线下流通。几乎完全依靠电商的小米,面对渠道变革的难题,犹豫不前。

第二个变化,手机市场进入了寡头化,竞争更加激烈了。经过几年的发展,整个手机行业发生了巨大变化,曾经的巨头纷纷倒下,山寨机市场也没有了小品牌的立足之地。全球只剩下六大公司瓜分了90%以上的手机市场,其中4家是中国公司,可以说中国手机市场是全球竞争最激烈的,行业竞争变成了“航母编队”之间硬碰硬的全面阵地战。

除了外部因素,小米内部遇到的困难主要来自两方面,一是心态,二是能力。

前5年小米成长得太快,导致我们心态出现了膨胀,包括我在内,对形势都产生了错误的判断。加上我们积累了大量的问题,管理体系又跟不上,导致小米模式在很多地方出现了动作变形。

我们的业务开始失去专注,不再克制,很多部门开始销售额导向、KPI(关键绩效指标)导向,跟集团目标不再严丝合缝地对齐;我们最优良的传统——跟用户的联系,也不再紧密,大量过去跟用户密切沟通的阵地,比如我们的社区,甚至被荒废,用户的很多声音我们听不到了。

由于对硬件工业理解还比较肤浅,研发基础相对薄弱,加上“战事”紧张,节奏加快,导致我们的产品虽然越来越多,但不少产品却不再酷了。作为一个硬件行业的新兵,我们严重低估了硬件工业的难度。回顾小米的早期历程,我们的硬件部门做了大量的创新,产品有很多亮点,但还没有形成系统级的能力,并且在管理上极度落后。最夸张的时候,我们整个硬件研发团队只有不到300人,而同时期我们友商的硬件研发团队却有一两万人。

小米还是一家年轻的创业公司,根基还不牢靠,唯一的办法就是抓紧补课,抓紧自救。

2016年5月,我不得已亲自接管了手机部,并且明确了要以“交付、创新、质量”为抓手,全面补课。

补课的迫切性到了什么程度呢?到2016年,我们才搞明白“交付”这个词的含义。小米产品经常缺货,这使米粉特别痛苦,甚至误解我们搞“饥饿营销”,这背后其实是我们的交付能力不足。那段时间我们全员死磕,我经常早上9点上班,到凌晨一两点还在开会,有一次我一天开了23个会。

我们具体做了哪些事?最重要的有这么几个方面:

1.内部提拔年轻靠谱的工程师担任总监级干部,集团转岗一部分干部,同时进行外部招聘,迅速组建更具活力的新管理班子。

2.成立专门的供应链团队,由做小米移动电源的紫米科技创始人张峰来负责,专项解决手机的供货问题。

3.加大核心技术投入,成立了核心器件部、相机部等关键部门。在屏幕、拍照和充电等核心技术上持续重金投入。

4.成立手机部质量委员会,我亲自出任主席,确立质量一票否决制。

经过两年的补课,小米逐渐重回正轨。2017年第二季度,小米手机出货量走出深V反弹曲线;到当年第四季度,小米手机重返全球前四。

为什么小米能够摆脱销量下滑的“死亡螺旋”?凭什么小米还能有求生的机会?抛开所谓运气因素,对价值观的坚守,自身迅速而深刻的反思、复盘、学习、迭代能力,以及与用户的紧密团结,让我们在最艰难的时刻依然拥有用户珍贵的信任和期待。

因为小米对“感动人心、价格厚道”这8个字的坚持,即便是在最艰难的时刻,我们依然拥有数以千万计的忠实用户。基于我们的一贯坚持,用户一直坚定地相信小米能够振作起来,能够不断拿出让大家惊艳的产品,因此他们愿意等待小米的改善,并用真金白银来支持。这成为小米最根本的生命力来源。

而我们也的确不负米粉期待,在最艰难的2016年10月,拿出了第一代全面屏概念手机MIX这样划时代的产品,指明了整个行业未来演进的方向,赢得了行业与用户的信心和肯定。第二年春天,我们又拿出了广受赞誉和认可的小米6,奠定了逆转局势的底力。这段历程既是小米团队技术追求基因的展现,也是小米对硬件工业重树敬畏之心的过程。创新的背后,不仅仅是小米技术研发的努力,更需要供应链强有力的支持,以及更强的量产质量把控能力。与供应链伙伴关系的改善和相互加深理解,赢得他们对小米模式与方法论的认可与信任,是小米得以生存的基本条件,也是日后能够继续推动行业效率提升和生态向好转变的前提。而对于质量体系的全面理解和把控,既是小米面向用户交付的底线,也决定了小米长期发展的上限。

正是基于这些关键坚持和改善,才有了MIX这样一款划时代的产品。MIX是一款完全不考虑量产性的探索性产品,立项于小米初期成功的顶峰时期。即便遭遇生死存亡的困境,面临项目能否量产的巨大不确定性,小米研发团队依然坚持投入,没有半点动摇。强大的工程师文化使得这家公司即便在生死边缘,也没有自乱阵脚或随波逐流,而是有条不紊、始终坚定地坚持探索创新,坚持补课,不断自我迭代、自我完善。

文化基因带来的强大凝聚力,再加上基于对共同的使命、愿景的追求,使得小米上下一心,成为一个坚韧不拔的钢铁军团,而不是雇佣兵或散兵游勇。一支信仰坚定、团结一致、始终以用户信任为第一追求的队伍,才能获得广大用户不离不弃的支持。

我想,这就是我们能够实现逆转的根本原因。