本期所载一平先生的文字里,提起他“翻阅了不少的文课,其中显然有两类很强烈的思想的流露,一类是写爱的,一类是写乡村困苦的”。我们编辑本志,阅读学生诸君的来稿比一平先生在视察期间所看到的还要多,我们与一平先生有同样的感觉。读者诸君身为学生,平日或许不留意,现在经人说破,再去翻检自己的文稿,大概也要失笑,说“原来有这等的事”吧。我们以为作这两类文字,无论如何,总比作类似“八股”的东西有意思得多。周作人先生说得好:“几千年来的专制养成很顽固的服从与模仿根性,结果是弄得自己没有思想,没有话说,非等候上头的吩咐不能有所行动,这是一般的现象,而八股文就是这个现象的代表。……这个把戏……叫作‘代圣贤立言’,又可以称作‘赋得’,换句话说,就是奉命说话。做‘制艺’的人奉到题目,遵守‘功令’,在应该说什么与怎么说的范围之内,尽力地显出本领来,显得好时便是‘中式’,就是新贵人的举人进士了。”举人进士虽然为世俗所艳羡,可是他们实在没有说一句自己的话:这是八股文要不得的理由。类似八股文的东西也要不得,理由同此。至于写爱,写乡村困苦,那就不能不本于自己的观感与体验。所以,这两类文字即使作得不怎么好,至少在说自己的话这一点上是值得赞许的。据一平先生的意思,“此类思想无疑的有赖于正确之指导,如果任青年课外随意阅读不良的读物,或甚至对语文科的教材不加意选择,使青年火热般的情绪苦闷地燃烧着;而学校负训育的人员仍一无觉察,结果是十二分严重的”。这意思自然不错。但是从学生这方面着想,似乎应该更进一步:即使得不到什么正确的指导,也要把火热般的情绪放到理智的熔炉里去锻炼,因而自发地觉察哪一类是不良的读物,就是送到眼前来也不屑一看。不良的读物譬如病菌,随时有与我们接触的机会,惟有发展我们的理智才是增强抵抗力的办法。同时,理智之光照射到恋爱上边,自会省悟恋爱只是人生的一部分而不是全部分;对于恋爱,同对于旁的事情一样,态度固然要真诚恳挚,然而绝不是除此以外别无天地了。理智之光照射到乡村困苦的现象上边,自会省悟徒然咨嗟悲叹没有什么用处;必须加以精密的观察和分析,寻出它所以致此的若干因素来,又必须探求适当的路径,怎样把自己的力量用到挽救乡村的事业上去,才会有真实的效果。这样,简直是整个生活的迈进,又岂止写出文字来一定成一篇东西,比较类似八股的东西有意思而已。

《中学生》一九三四年五月号

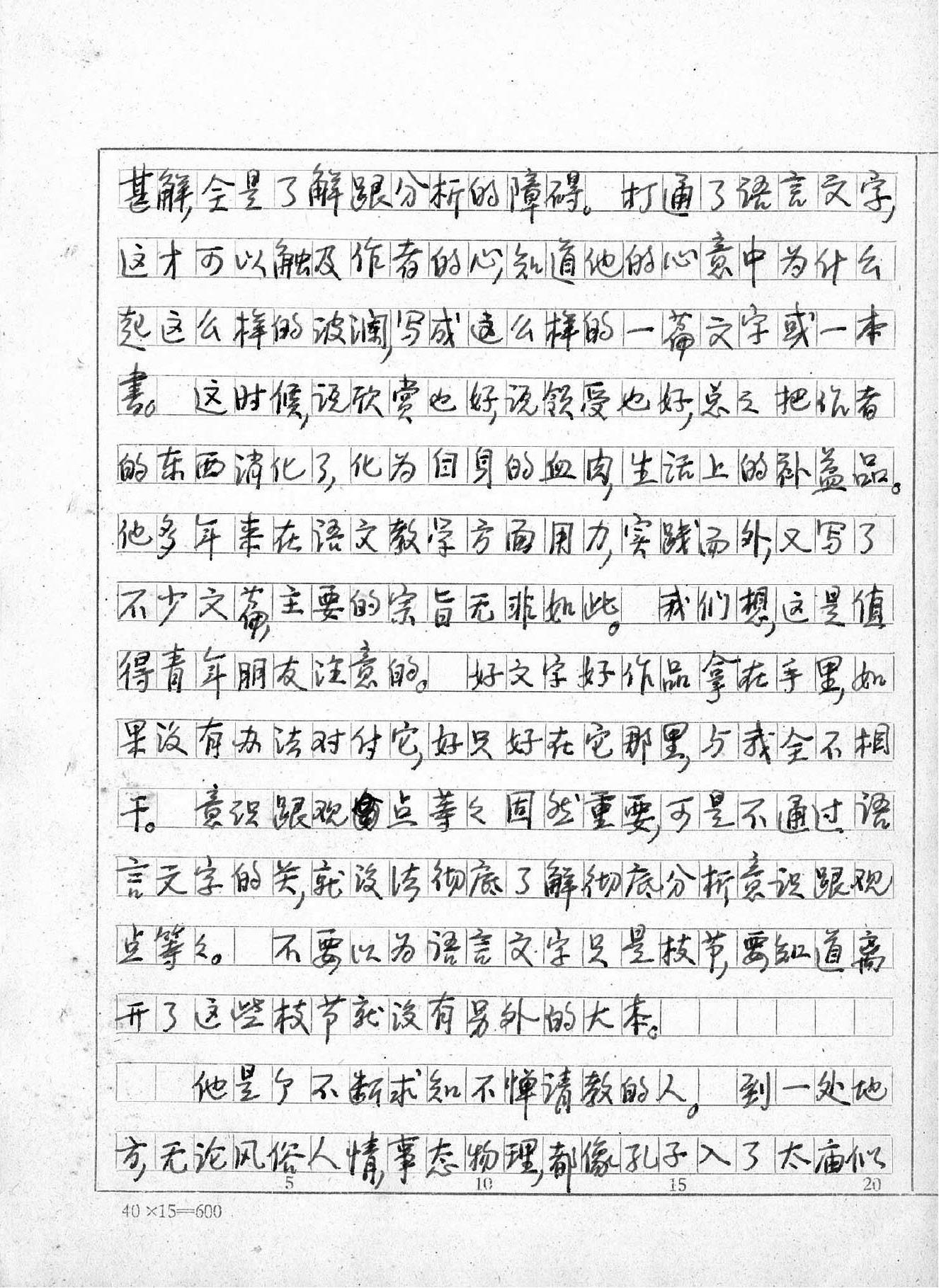

打通了语言文字,这才可以触及作者的心,知道他的心意中为什么起这么样的波澜,写成这么样的一篇文字或一本书。