住在上海的“弄堂房子”里的人,对于月亮的圆缺隐现是不甚关心的。所谓“天井”,不到一丈见方的面积。至少十六支光的电灯每间里总得挂一盏。环境限定,不容你有关心到月亮的便利。走到路上,还没“断黑”已经一连串地亮着街灯。有月亮吧,就像多了一盏街灯。没有月亮吧,犹如一盏街灯损坏了,不曾亮起来。谁留意这些呢?

去年夏天,我曾经说过不大听到蝉声。现在说起月亮,我又觉得许久不看见月亮了。只记某夜夜半醒来,对窗的收音机已经沉默了,隔壁的“马将”也歇了手,各家的电灯都经熄灭,一道象牙色的光从南窗透进来,把窗棂印在我的被袱上。我略感惊异,随即想起原来是月亮光。好奇地要看看月亮本身,我向窗外望去。但是,一会儿,月亮被云遮没了。

从北平来的人往往说在上海这地方怎么“呆”得住。一切都这样紧张。空气是这样龌龊。走出去很难得看见树木。诸如此类,他们可以举出一大堆。我想,月亮仿佛失去了这一点,也该是他们所认为在上海“呆”不住的理由吧。若果如此,我倒并不同意。在生活的诸般条件里列入必须看月亮一项,那是没有理由的。清旷的襟怀和高远的想象力未必定须由对月而养成。把仰望的双眼移注地面,同样可以收修养上的效益,而且更见切实。可是,我并非反对看月亮,只是说即使不看也没有什么关系罢了。

最好的月色我也曾看过。那时在福州的乡下,地当闽江一折的那个角上。某夜,靠着楼阑直望。闽江正在上潮,受着月光,成为水银的洪流。江岸诸山略微笼罩着雾气,呈现新样的姿态,不复是平日看惯的那几座山了。月亮高高停在天空,非常舒泰的样子。从江岸直到我的楼下是一大片沙坪,月光照着,茫然一白,但带一点青的意味。不知什么地方送来晚香玉的香气。也许是月亮的香气吧,我这么想。我胸中空空洞洞不起一切杂念,大约历一刻钟之久,才回转身来。看见蛎粉墙上印着我的身影,我于是重又意识到了我。

那样的月色如果能得再看几回,自然是愉悦的事情,虽然前面我说过“即使不看也没有什么关系”。

《中学生》一九三三年九月号

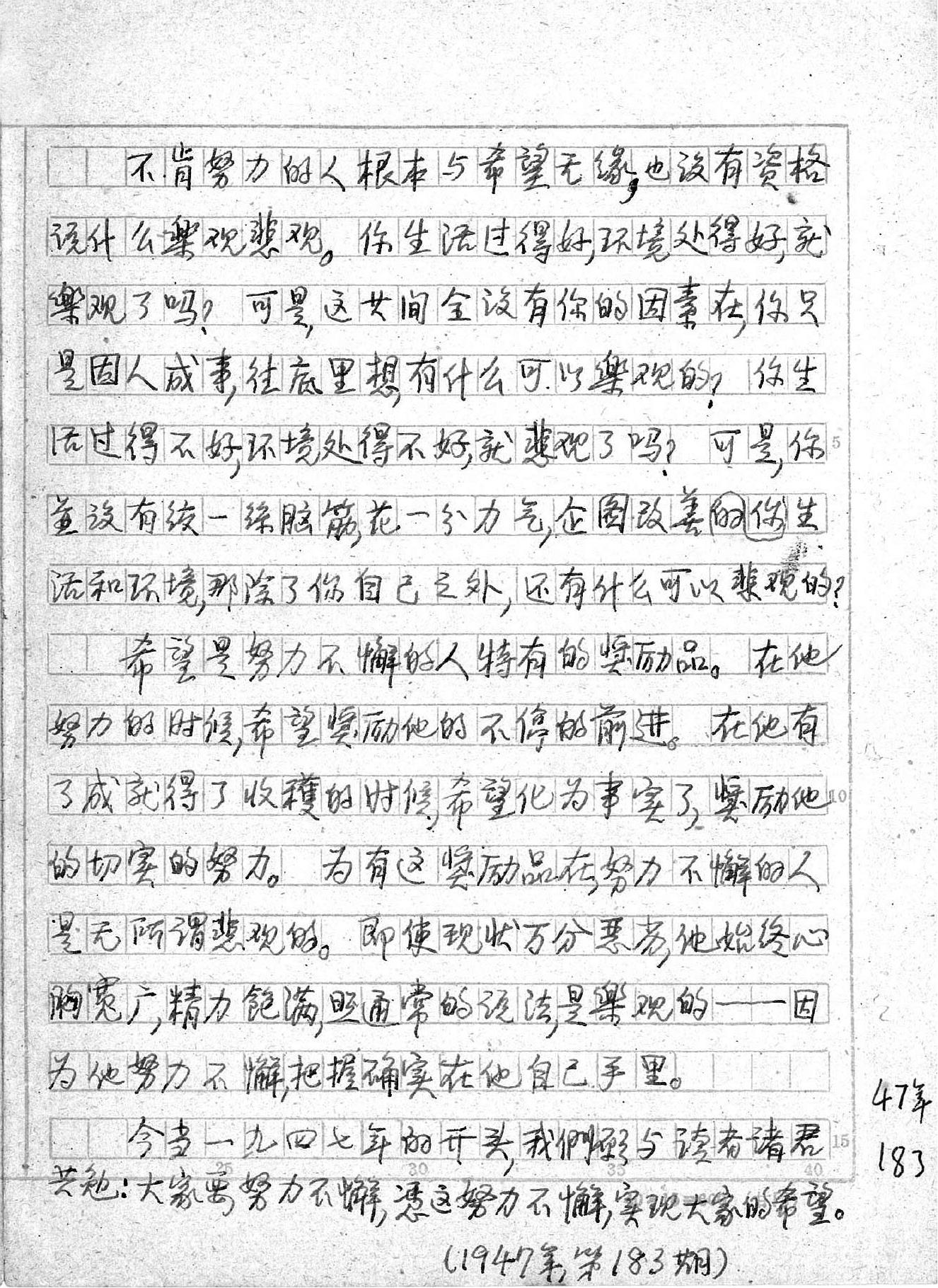

不肯努力的人根本与希望无缘,也没有资格说什么乐观悲观。