上文谓《月令》未以八卦配入阴阳家之宇宙间架内,盖八卦本可自成一宇宙间架。西汉经学家以阴阳家之言解释儒家之经典。《易》本为筮用,其始即为术数之一种,故更易受此种之解释。所谓《易》纬即照此方向以解《易》者,西汉中叶以后,有纬书出。所谓纬者,对于经而言。纬书之外,又有谶书。《隋书·经籍志》云:

说者又云:孔子既叙六经,以明天人之道,知后世不能稽同其意,故别立纬及谶,以遗来世。其书出于前汉,有《河图》九篇,《洛书》六篇,云自黄帝至周文王所受本文。又别有三十篇,云自初起至于孔子,九圣之所增演,以广其意。又有七经纬三十六篇,并云孔子所作。并前合为八十一篇。……然其文辞浅俗,颠倒舛谬,不类圣人之旨。相传疑世人造为之,后或者又加点窜,非其实录。 (《隋书》卷三十二,同文影殿刊本,页三十一至三十二)

普通多将纬与谶连言。其实二者本非一事。《四库全书总目提要》云:

按儒者多称谶纬,其实谶自谶,纬自纬,非一类也。谶者,诡为隐语,预决吉凶;《史记·秦本纪》称卢生奏录图书之语是其始也。纬者,经之支流,衍其旁义。《史记·自序》引《易》“失之毫厘,差以千里”;《汉书·盖宽饶传》引《易》“五帝官天下,三王家天下”;注者均以为《易》纬之文是也。盖秦汉以来,去圣日远,儒者推阐论说,各自成书,与经原不相比附。如伏生《尚书大传》,董仲舒《春秋阴阳》,核其文体,即是纬书;特以显有主名,故不能托诸孔子。其他私相撰述,渐杂以术数之言,既不知作者为谁,因附会以神其说。迨弥传弥失,又益以妖妄之辞,遂与谶合而为一。 (见《易》类附录《易》纬下,《四库全书总目提要》卷六,页六十)

《后汉书·张衡传》谓衡上疏云:“立言于前,有征于后,……谓之谶书。谶书始出,盖知之者寡。……成哀之后,乃始闻之。……殆必虚伪之徒,以要世取资。” (《后汉书》卷八十九,同文影殿刊本,页十二) 谶书与纬,不可并论。然纬书中荒诞之部分,实类于谶。盖皆一种趋势下之产物也。

纬书今多不存,就其存者观之,则如《易》纬中所讲之《易》理,即宋儒所谓“象数之学”。《左传》僖公十五年,韩简曰:“龟,象也;筮,数也。物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数。” (《左传》卷五,《四部丛刊》本,页十九) 此谓先有物而后有象,有象而后有数,此乃与常识相合之说。上篇所讲《易传》,亦言象。如《系辞》云:“八卦成列,象在其中矣。”“以制器者尚其象。” (《周易》卷七,《四部丛刊》本,页九) 《易传》亦言数。如云:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十。” (《周易》卷七,页九) 但《易传》系以为有物而后有象。八卦之象,乃伏羲仰观俯察所得。既有此象,人乃取之以制器。故象虽在人为的物之先,而实在天然的物之后也。此后八卦之地位日益高。讲《易》者,渐以为先有数,后有象,最后有物。此点汉人尚未明言,至宋儒始明言之。故所谓象数之学,发达于汉,而大成于宋。

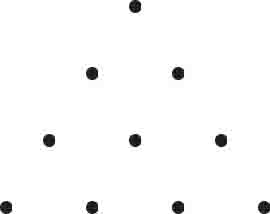

〔注〕所谓象数之学,初视之似为一大堆迷信,然其用意,亦在于对于宇宙及其中各方面之事物,作一有系统的解释。其注重“数”“象”,与希腊之毕达哥拉斯学派,极多相同之点,兹略述毕达哥拉斯学派,以资比较。亚里士多德曰:“这些哲学家(毕达哥拉斯学派之哲学家)显然以数目为第一原理,为生存的物之质因(material cause)且为其改变与永久形状之形式。数目之原质即奇偶:奇为有限;偶为无限。他们以为‘一’自此二者出(因‘一’亦奇亦偶)。从一生出一切数目;全宇宙都是数目。此派之别的哲学家说有十原理,他们列之为对应的对于:(一)有限与无限,(二)奇与偶,(三)一与多,(四)右与左,(五)雄与雌,(六)静与动,(七)直与曲,(八)明与暗,(九)好与恶,(十)正方与长方。”(亚里士多德《形上学》页九八六)狄奥根尼引亚历山大所述毕达哥拉斯学派之教义云:“一(monad)为一切物之始。自一生不定的二(indefinite duad),二属于一,一为二之原因。自一及不定的二生数(numbers),自数生象(signs)。自象生构成面积之线。自线生立体。自立体生可见之物。可见之物中有四原质:水,火,风,地。”(Diogenes Laёrtius, Lives and Opinions of Eminent Philosophers卷八)柏乃云:毕达哥拉斯派学者由理塔斯(Eurytos)常举出各种物,如人及马之数,并常以小石排为各种形式以表示之。亚里士多德以为毕达哥拉斯此种程序,与以数入象(如三角形及正方形等)者同。(Bumet, Early Greek Phi-losophy页一〇〇)“三角数”(tetraktys)之象,相传即毕氏所发明,“三角数”后有许多种类,但其最早者为“十数之三角数”(tetraktys of the dekad),其象如图:

此象以“四之三角形”代表十数,明示一加二加三加四等于十。斯朴西坡斯(speusippos)曾举十数之许多性质,谓系毕氏所发现者。例如数中之含有同等数之素数(prime number)及合数(composite number)者,十为其第一。斯氏所举果有若干真为毕氏所发现,不可得知。但相传毕氏于此有一结论,谓无论希腊人,或野蛮人,皆数至十而即复返于一,此乃依照天然者。吾人似可以此结论为系毕氏所得。此“三角数”明可无限扩大;以图像表示相续整数之和。此和名为“三角数”。依同理,相续奇数之和名为“正方数”;相续偶数之和,名为长方数。如图(同上,页一〇二至一〇三):

毕氏研究音乐,量弦之长短,以定音。毕氏以为万物皆数,似即因此。如音乐之声音,可以归为数,其他事物,何不能然(同上,页一〇七)。所以毕氏以为天亦是一和声;一个数目。

中国之象数之学,与希腊哲学中毕达哥拉斯派之学说颇多相同处。吾人试一比较,即见其相同处之多,令人惊异。《易·系辞》曰“《易》有太极,是生两仪”,毕氏学派,亦以为一生二。试观毕氏学派所说有限无限等之十项分对,则可见有限即中国《易》学所谓之阳;无限即中国《易》学所谓之阴。希腊哲学中多以无限为材料(matter);有限为形式。材料受形式,乃成一物。中国之《易》学亦以为阳施阴受。综观此十项分对中,其与中国《易》学中所说不同者,即以有限为正方,以无限为长方。中国《易》学中则以为天圆地方。然毕氏学派中之所以以有限为正方者,以奇数为“正方数”也。所以以无限为长方者,以偶数为“长方数”也。由此而言,则此点固为中国《易》学所能承认者。惟以有限为静,无限为动,则与中国《易》学所与阴阳之性质,正相反对耳。

毕氏学派举出各种物之数,并以小石排为某种形式以表示之,“以数入象”。中国《易》学之讲“象”“数”,正是如此。毕氏以为天是一个和声,在天文与音乐中,最可见数之功用。中国自汉以后讲律吕与历法者,皆以《易》之“数”为本。此仅举中国《易》学与毕氏学派大端相同之点,然即此亦足令人惊异矣。

《易》传亦汉初人所作,但除一二点外,其中重要之思想,有道家中《老》学之倾向,上文已详,盖此时阴阳家之思想尚未十分侵入《易》学也。《易·系辞》中“大衍之数五十” (《周易》卷七,页八) 一段,为此后讲“数”者所宗。然其原文之意义,显然为讲筮法。如云:“揲之以四,以象四时,归奇于扐,以象闰。”明谓筮法乃象天文、历法;非天文、历法,象筮法也。此与讲“数”者所讲不同,观下文可知。

《易纬·乾凿度》云:

昔者圣人因阴阳定消息,立乾坤,以统天地也。夫有形生于无形,乾坤安从生?故曰:有太易,有太初,有太始,有太素也。太易者,未见气也。太初者,气之始也。太始者,形之始也。太素者,质之始也。气形质具而未离,故曰浑沦。浑沦者,言万物相混成,而未相离。视之不见,听之不闻,循之不得,故曰易也。易无形畔。易变而为一。一变而为七。七变而为九。九者,气变之究也。乃复变而为一 (同书卷下有一段与此文同;郑玄注云:“乃复变为一;一变误耳,当为二。二变而为六。六变而为八。则与上七九意相协。”) 。一者形变之始。清轻者上为天;浊重者下为地。物有始,有壮,有究,故三画而成乾。乾坤相并俱生,物有阴阳,因有重之,故六画而成卦。……阳动而进;阴动而退。故阳以七,阴以八,为彖。易一阴一阳,合而为十五,之谓道。阳变七之九,阴变八之六,亦合于十五,则彖变之数若之一也。五音六律七变 (同书下卷有一段与此文同,作七缩) ,由此作焉。故大衍之数五十,所以成变化而行鬼神也。日十干者,五音也。辰十二音,六律也。星二十八者,七宿也。凡五十所以大阂物而出之者也。孔子曰:阳三阴四,位之正也。 (《易纬·乾凿度》卷上,《武英殿聚珍版丛书》本,页五至六)

《易·系辞》云:“天一;地二;天三;地四;天五;地六;天七;地八;天九;地十。”阳由一而至九。一为阳之初生。三为阳之正位 (郑康成曰:“圆者径一而周三。”) 。七为阳之彖 (郑康成曰:“彖者爻之不变动者。”) 。九为阳之变。二为阴之初生。四为阴之正位 (郑康成曰:“方者径一而匝四。”) 。八为阴之彖。六为阴之变。盖“阳变而进,阴变而退”。故阳变则由七之九。阴变则由八之六。故《易经》中以阳爻为九,阴爻为六也。《乾凿度》似以十五与五十,为相似之数,故曰:“亦合于十五……故大衍之数五十。……”盖此二数皆用五,与十也。郑康成注云:“五象天之数奇也;十象地之数偶也。合天地之数,乃谓之道。”十五与五十,皆“合天地之数”之数也。“易变而为一,一变而为七……故三画而成乾。”一,三,五,七,九,阳之数也。三画阳之象也。二,四,六,八,十,阴之数也。三画三阴之象也。所以三画者,象征物之有始,有壮,有究也。毕达哥拉斯学派以为一生二 (如《易》所谓太极生两仪) ,二生数,数生象,与此意同。

《乾凿度》卷下,有与此段文相同之一段,但有一点文稍异,云:

阳动而进,变七之九,象其气之息也。阴动而退,变八之六,象其气之消也。故太一取其数以行九宫,四正四维,皆合于十五。 (《乾凿度》卷下,页三)

“太一取其数以行九宫,四正四维,皆合于十五”,作何解释,此处未明言。后人以图象表之,此图像即宋刘牧所谓《河图》,朱子所谓《洛书》。此等图象,正毕达哥拉斯以小石排为种种形状以表示数之类也。

以八卦配入四方四时等之宇宙间架,《易传·说卦》即言之。《说卦》云:

万物出乎震,震东方也。齐乎巽,巽东南也。齐也者,言万物之絜齐也。离也者,明也。万物皆相见,南方之卦也。……坤也者,地也。万物皆致养焉,故曰致役乎坤。兑,正秋也。万物之所说也,故曰说言乎兑。战乎乾。乾,西北之卦也,言阴阳相薄也。坎者,水也,正北方之卦也;劳卦也;万物之所归也,故曰:动乎坎。艮,东北之卦也,万物之所成终而所成始也。故曰:成言乎艮。 (《周易》卷九,页二)

八卦方位,何以如此分配,似无充足理由可说。《乾凿度》更申言云:

孔子曰:易始于太极。太极分而为二,故生天地。天地有春秋冬夏之节,故生四时。四时各有阴阳刚柔之分,故生八卦。八卦成列,天地之道立,雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也,震生物于东方,位在二月。巽散之于东南,位在四月。离长之于南方,位在五月。坤养之于西南方,位在六月。兑收之于西方,位在八月。乾制之于西北方,位在十月。坎藏之于北方,位在十一月。艮终始之于东北方,位在十二月。八卦之气终,则四正四维之分明,生长收藏之道备,阴阳之体定,神明之德通,而万物各以其类成矣。皆易之所包也。至矣哉!易之德也。孔子曰:岁三百六十日,而天气周。

八卦用事,各四十五日,方备岁焉。……孔子曰:乾坤,阴阳之主也。阳始于亥,形于丑。乾位在西北,阳祖微据始也。阴始于巳,形于未,据正立位,故坤位在西南,阴之正也 (郑康成注云:“阴气始于巳,生于午,形于未。阴道卑顺,不敢据始以敌,故立于正形之位。”) 。君道倡始,臣道终正。是以乾位在亥,坤位在未;所以明阴阳之职,定君臣之位也。 (《乾凿度》卷上,页三至四)

此以八卦为骨干之宇宙间架,比以五行为骨干者,较为后起。以八卦配入四方,尚余四卦,位于东北、东南、西南、西北四隅,所谓“四正四维”也。以八卦所表示之阴阳消长,说明四时寒暑之所以变迁,较易明显;故此后起之说大行。然以前以五行配四时之说,亦不废。

《乾凿度》更以八卦配五常云:

孔子曰:八卦之序成立,则五气变形。故人生而应八卦之体;得五气,以为五常,仁,义,礼,智,信,是也。夫万物始出于震;震,东方之卦也。阳气始生,受形之道也,故东方为仁。成于离;离,南方之卦也。阳得正于上,阴得正于下,尊卑之象定,礼之序也,故南方为礼。入于兑;兑,西方之卦也。阴用事而万物得其宜,义之理也,故西方为义。渐于坎;坎,北方之卦也。阴气形盛,阴阳气含闭,信之类也,故北方为信。夫四方之义,皆统于中央。故乾,坤,艮,巽,位在四维。中央所以绳四方行也,智之决也,故中央为智。故道兴于仁,立于礼,理于义,定于信,成于智。五者,道德之分,天人之际也。圣人所以通天意,理人伦,而明至道也。 (《乾凿度》卷上,页四)

此等配合可以图明之:

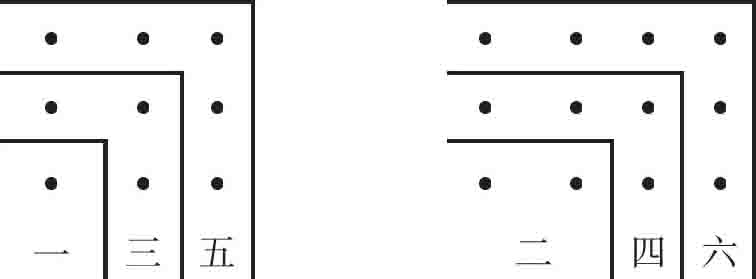

《易纬·稽览图》有更详细的方法,将六十四卦皆配入四时。《稽览图》云:

小过蒙益渐泰 (寅) 。需随晋解大壮 (卯) 。豫讼蛊革夬 (辰) 。旅师比小畜乾 (巳) 。大有家人井咸垢 (午) 。鼎丰涣离遁 (未) 。恒节同人损否 (申) 。巽萃大畜贲观 (酉) 。归妹无妄明夷困剥 (戌) 。艮既济噬嗑大过坤 (亥) 。未济蹇颐中孚复 (子) 。屯谦睽升临 (丑) 。坎 (六) 震 (八) 离 (七) 兑 (九) 。巳上四卦者,四正卦,为四象。每岁十二月,每月五月 (纪昀等云:“按月字当作卦。”) 卦六日七分。每期三百六十六日每四分 (纪昀等云:“按六日当作五日,四分当作四分日之一。”) 。 (《易纬·稽览图》卷下,《武英殿聚珍版丛书》本,页一)

又云:

《易纬·是类谋》以此四正之卦,卦有六爻,爻主一气。余六十卦,卦主六日七分,八十分日之七。正岁三百六十五日四分之一。六十而一周。 (《稽览图》卷下,页十八)

此以居四方之四卦,震

(居东方,其数八)

离

(居南方,其数七)

兑

(居西方,其数九)

坎

(居北方,其数六)

为四正卦。主四时。每卦六爻,每爻主一气。《稽览图》下谓:坎初六主冬至。震初九主春分。离初九主夏至。兑初九主秋分。余爻分主其余二十气,详下节图中。六十四卦,除此四卦尚余六十卦。每卦主六日七分。七分者即一日之八十分之七也。一岁三百六十五日又四分日之一。若每卦主六日,则六十卦值三百六十日,尚余五日又四分之一日。若将每日分为八十分,则五日又四分之一日共有四百二十分。以六十除四百二十,则每卦得七分。所以每卦主六日七分也。此六十卦,分配于十二月,每月得五卦。此每月之五卦,《易纬·稽览图》更将其分为天子、诸侯、公、卿、大夫。如小过为正月

(即寅月)

之诸侯,蒙为正月之大夫,益为正月之卿,渐为正月之公,泰为正月之天子。十二月中之天子卦,即复

(自十一月数起)

,临,泰,大壮,夬,乾,姤,遁,否,观,剥,坤。此十二卦为十二月主卦,故称天子卦,亦称辟卦,辟亦君也。所以以此十二卦为十二月之主卦者,六十四卦中,上五爻皆阴,独下一爻为阳者,为复卦

。上四爻皆阴,下二爻为阳者,为临卦

。上四爻皆阴,下二爻为阳者,为临卦

。上三爻皆阴,下三爻为阳者,为泰卦

。上三爻皆阴,下三爻为阳者,为泰卦

。上二爻皆阴,下四爻为阳者,为大壮卦

。上二爻皆阴,下四爻为阳者,为大壮卦

。上一爻为阴,下五爻为阳者,为夬卦

。上一爻为阴,下五爻为阳者,为夬卦

。六爻皆阳者,为乾卦

。六爻皆阳者,为乾卦

。上五爻皆阳,下一爻为阴者。为姤卦

。上五爻皆阳,下一爻为阴者。为姤卦

。上四爻皆阳,下二爻为阴者,为遁卦

。上四爻皆阳,下二爻为阴者,为遁卦

。上三爻皆阳,下三爻皆阴者,为否卦

。上三爻皆阳,下三爻皆阴者,为否卦

。上二爻为阳,下四爻为阴者,为观卦

。上二爻为阳,下四爻为阴者,为观卦

。上一爻为阳,下五爻为阴者,为剥卦

。上一爻为阳,下五爻为阴者,为剥卦

。六爻全阴者,为坤卦

。六爻全阴者,为坤卦

。若以此十二卦分配于十二月。以复卦当十一月,以乾卦当四月,以姤卦当五月,以坤卦当十月,则十二月中阴阳盛衰之象,显然可见。故以此十二卦为辟卦,表示一年中阴阳消息之象。惟其余诸侯公卿大夫之分配,则未有如此明显之理由也。

。若以此十二卦分配于十二月。以复卦当十一月,以乾卦当四月,以姤卦当五月,以坤卦当十月,则十二月中阴阳盛衰之象,显然可见。故以此十二卦为辟卦,表示一年中阴阳消息之象。惟其余诸侯公卿大夫之分配,则未有如此明显之理由也。

孟喜、京房亦讲卦气之说。《汉书·京房传》曰:

其说长于灾变,分六十卦更直日用事。以风雨寒温为候,各有占验。 (《汉书》卷七十五,同文影殿刊本,页六)

唐僧一行《卦议》曰:

十二月卦,出于孟氏章句,其说《易》本于气,而后以人事明之。京氏又以卦爻配期之日。 (《新唐书》卷二十七上,同文影殿刊本,页十三)

一行又曰:

当据孟氏,自冬至初,中孚用事。一月之策,九六七八,是为三十。而卦以地六,候以天五。五六相乘,消息一变。十有二变而岁复初。坎震离兑,二十四气,次主一爻。其初则二至二分也。坎以阴包阳,故自北正,微阳动于下,升而未达。极于二月,凝固之气消,坎运终焉。春分出于震,始据万物之元,为主于内,则群阴化而从之。极于南正,而丰大之变穷,震功究焉。离以阳包阴,故自南正,微阴生于地下,积而未章。至于八月,文明之质衰,离运终焉。仲秋阴形于兑,始循万物之末,为主于内,君阳降而承之。极于北正,而天泽之施穷,兑功究焉。故阳七之静始于坎;阳九之动始于震。阴八之静始于离;阴六之动始于兑。故四象之变,皆兼六爻,而中节之应备矣。 (《新唐书》卷二十七上,页十三至十四)

孟氏即孟喜;京氏即京房。《汉书·儒林传》曰:

孟喜字长卿,东海兰陵人也。……得《易》家候阴阳灾变书。……京房受《易》梁人焦延寿 (师古曰:“延寿其字,名赣。”) 。延寿云尝从孟喜问《易》,会喜死,房以为延寿《易》即孟氏学。……至成帝时,刘向校书,考《易》说,以诸《易》家说,皆祖田何、杨叔、丁将军,大谊略同,惟京氏为异党。焦延寿独得隐士之说,托之孟氏,不与相同。房以明灾异得幸,为石显所谮诛。 (《汉书》卷八十八,页八至十一)

孟喜生卒年月,《儒林传》未言及。惟言喜同门施雠于“甘露中与五经诸儒杂论同异于后渠阁”。此汉宣帝甘露三年 (西历纪元前51年) 事。京房被诛,在汉元帝建昭二年 (西历纪元前37年) 。孟喜、焦赣、京房,皆以所谓阴阳灾变讲《易》。详细内容,或有不同,今书缺无可考证。然其大指,则皆以阴阳家言释《易》也。至关于卦气之各种理论,果系《易》纬取孟京,或孟京取《易》纬,或《易》纬即孟京一派讲《易》学者所作,不易断定。

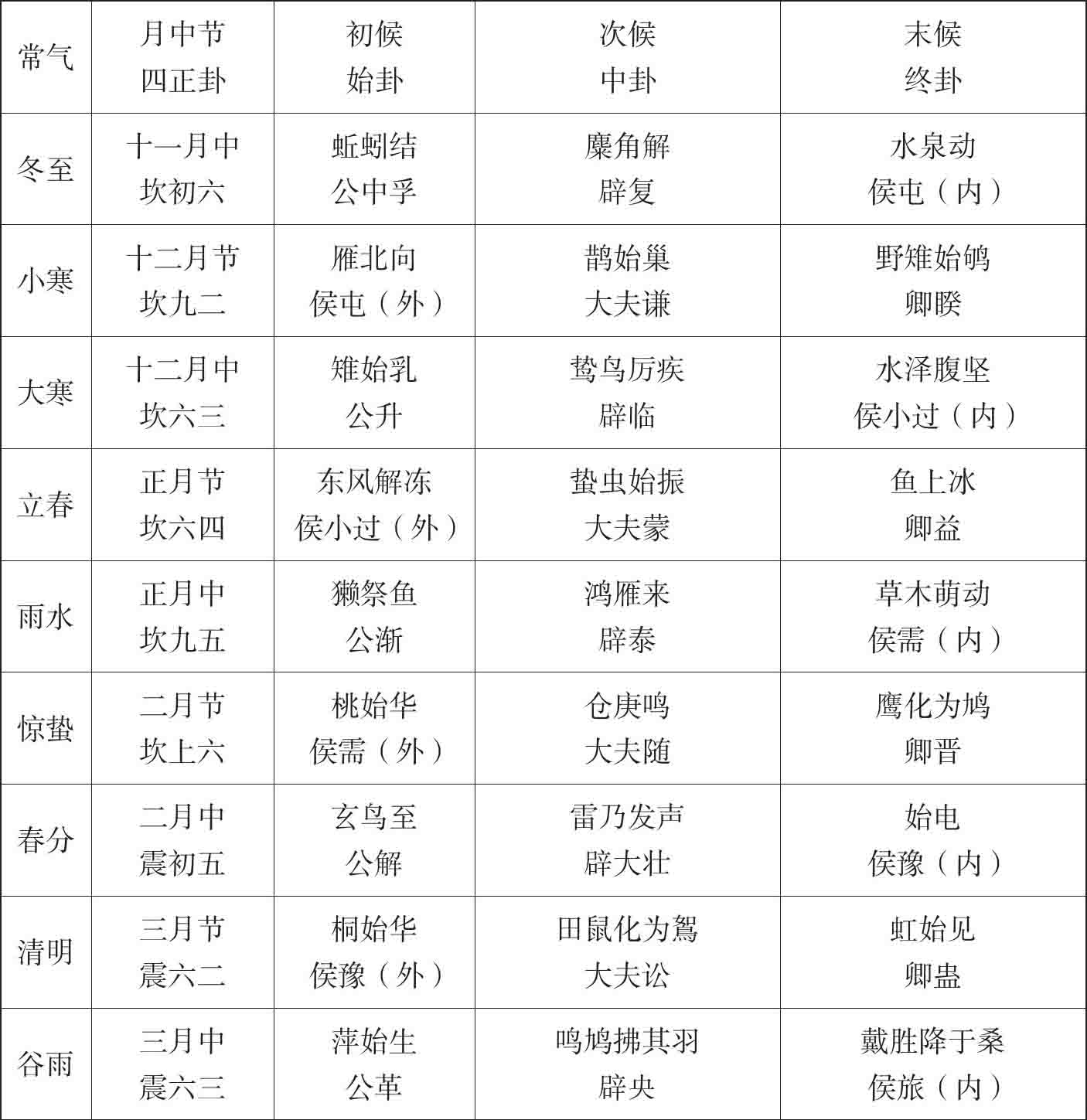

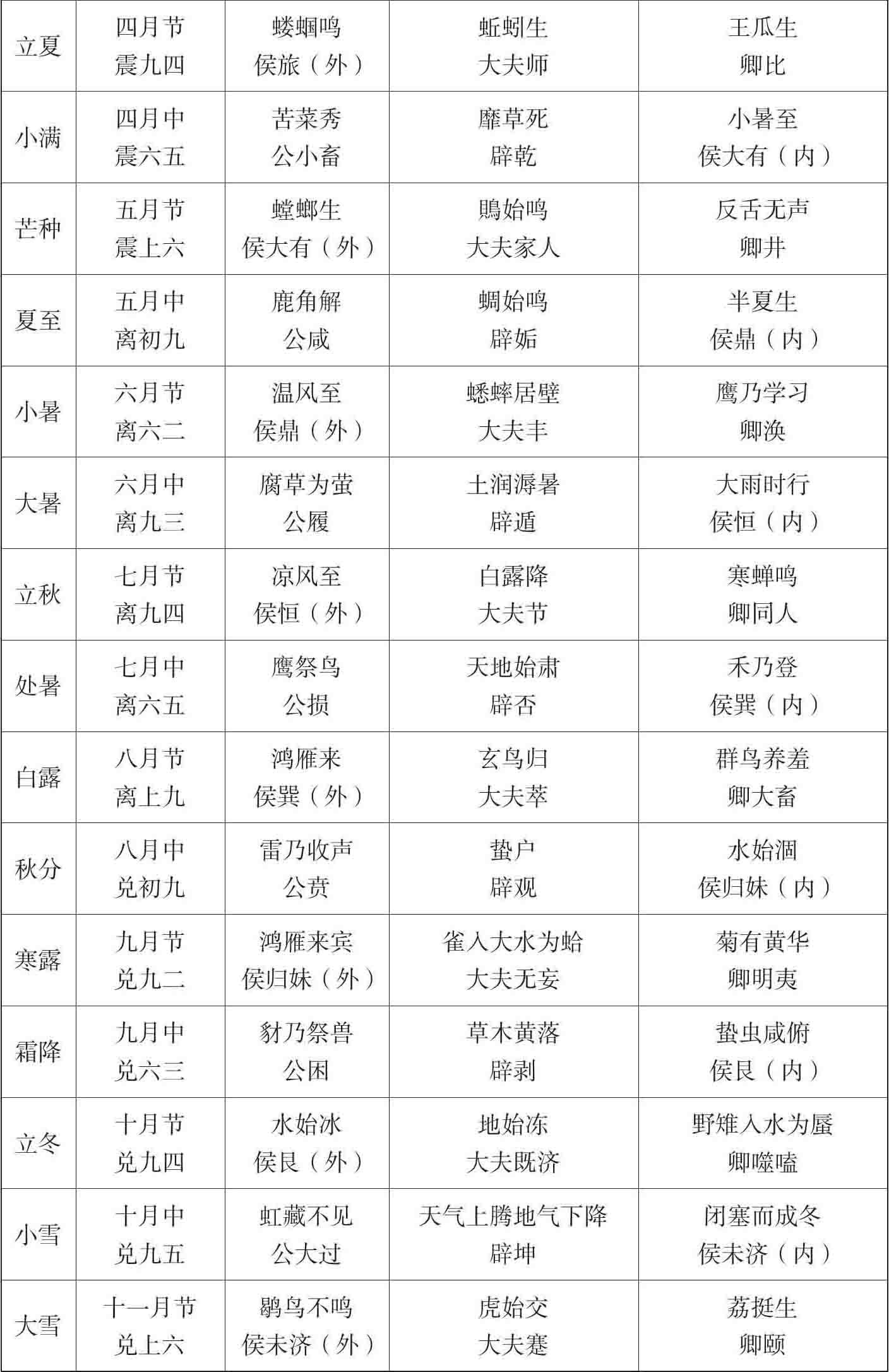

据一行所说,则孟喜亦以坎震离兑,分主四方四时,其二十四爻,分主二十四气;正同《易》纬之说。惟又言“候以天五”。是孟喜于二十四气外,又加入七十二候。七十二候系根据《月令》。如《月令》,“孟春之月……东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来” (《礼记》卷五,《四部丛刊》本,页一) 。郑注云:“皆记时候也。”每月皆有其“时候”。孔疏云:“凡二十四气,每三分之,七十二气,气间五日有余,故一年有七十二候也。”两候相间,“五日有余”,即所谓“候以五日”也。五为天之中数 (介乎一,三,与七,九之间) ,故曰天五。每卦主六日余,故曰“卦以地六”。六为地之中数 (介乎二,四,与八,十,之间。) ,故曰地六。五乘六得三十,即一月之日数,“消息一变”之日数也。九七为阳之数,六八为阴之数 (参看第三节) 。此四数相加,亦为三十,亦一月之日数,“消息一变”之日数也。一行本孟氏之说,作一图以明之,观之亦可见《易》纬卦气之说。其图如下:

卦气图

宋李溉卦气图,又以十二月主卦之爻配七十二候。盖每卦六爻,十二卦恰七十二爻也。此图朱震载入《汉上易传》。

《汉书·律历志》,用刘歆之说,以十二律配入十二月。并以十二月配乾卦之六爻及坤卦之六爻,即用所谓爻辰之说也。又以黄钟,林钟,太簇三律为天地人三统。《律历志》云:

三统者,天施地化人事之纪也。十一月,乾之初九,阳气伏于地下,始著为一,万物萌动,钟于太阴,故黄钟为天统。律长九寸,九者,所以究极中和,为万物元也。《易》曰:“立天之道,曰阴与阳。”六月,坤之初六,阴气受任于太阳,继养化柔,万物生长,楙之于未,令种刚强大,故林钟为地统。律长六寸,六者,所以含阳之施,楙之于六合之内,令刚柔有体也。“立地之道,曰柔与刚。”乾知太始,坤作成物。正月,乾之九三 (宋祁曰:“当作九二。”) ,万物棣通,族出于寅,人奉而成之。仁以养之,义以行之,令事物各得其理。寅,木也,为仁,其声,商也,为义。故太簇为人统。律长八寸,象八卦。宓戏氏之所以顺天地,通神明,类万物之情也。“立人之道,曰仁与义。”在天成象,在地成形,后以裁成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。此三律之谓矣。是为三统。 (《汉书》卷二十一上,页五至六)

黄钟为阳气生之月 (十一月) 之律,其律管亦长九寸。林钟为阴气生之月之律,其律管亦长六寸。《律历志》又曰:“九六阴阳,夫妇子母之道也。律娶妻,而吕生子,天地之情也。” (《汉书》卷二十一上) 黄钟之管,三分损一,即以三分之二乘九寸,得六寸,即林钟之管之长度。所谓黄钟生林钟,即所谓“律娶妻”也。林钟之管,三分益一,即以三分之四乘六寸,得八寸,即太簇之管之长度。所谓林钟生太簇,所谓“吕生子”也。十二律中,总名之皆为律,分名之则六阳律为律,六阴律为吕;黄钟为律之首,林钟为吕之首。太簇为林钟所生。故若黄钟为天统,林钟为地统,则太簇为人统也。

《律历志》又以宫商角徵羽五声配五行,与《月令》同。五声何以如是配于四时及五行。各家均未能有令人满意的说明。惟十二律之分配于十二月,则在乐理上颇可说明。盖十二律中黄钟律管最长,音最浊;大吕律管次长,音次浊;太簇律管又次长,音又次浊。十一月在一岁中为阳生之月,以黄钟配之,以后即以音之清浊为标准,顺序下配,至应钟律管最短,音最清,即以十月配之,而一岁亦终矣。惟一岁之中,阳气生于一月,极盛于五月,至六月而阴生。此后阳渐衰,阴渐盛,极于十月。何以十二律则由浊而清一直下去,此则甚难为解释者。惟《淮南子·天文训》以十二律配二十四气。曰:“日冬至比林钟 (据王引之校,当为应钟) ,浸以浊。夏至音比黄钟,浸以清。以十二律,应二十四时之变。” (刘文典先生《淮南鸿烈集解》卷三,页二十二) 又曰:“阳生于子,阴生于午。” (同上,页十四) 冬至音比应钟,此律律管最短,音最清。此后十五日为小寒,音比无射,无射律管较长,音较浊。此后阳气日盛,阴气日衰,其气候所比之音亦日浊。至夏至音比黄钟,此律为十二律中音之最浊者。此后阳气日衰,阴气日盛,其气候所比之音亦日益清。小暑音比大吕。大暑音比太簇。至小雪音比无射,大雪音比应钟,而一岁周矣 (《淮南子》原文有误,参看王引之校) 。此以为阳气盛则音浊,阴气盛则音清。一岁之中,阴阳盛衰,循环变化,故音之清浊亦循环变化。此在此系统中为较能自圆其说之说。正月所以为乾之九二者,《易纬·乾凿度》曰:“乾阳也;坤阴也;并治而交错行。乾贞于十一月子,左行,阳时六。坤贞于六月未,右行,阴时六。以奉顺成其岁。岁终次从于屯蒙。” (《乾凿度》卷下,页五) 十一月当乾之初九,正月当九二,三月当九三,五月当九四,七月当九五,九月当上九。此所谓“乾贞于子,左行,阳时六”也。六月当坤初六,八月当六二,十月当六三,十二月当六四,二月当六五,四月当上六。此所谓“坤贞于六月未,右行,阴时六”也。此阴阳所以为“并治而交错行”也。乾坤“主岁”既终,则次卦屯蒙主岁。二卦中一卦之六爻,亦与其他一卦之六爻,“间时而治”。如是六十四卦,周而复始。《律历志》用此说,故言十一月乾之初九;六月坤之初六也。

其他纬书,皆特别注重于所谓“天人之道”。《尚书纬·璇玑钤》云:

《尚书》篇题号;尚者,上也;书者,如也。上天垂文象,布节度,书如天行也。 (《玉函山房辑佚书》卷五十三,嫏嬛馆刊本,页四十七)

又云:

《书》务以天言之。 (同上,卷五十三,页四十七)

“书如天行”,“以天言”,诗亦如此。《诗纬·含神雾》云:

《诗》者,天地之心,君祖之德,百福之宗,万物之声也。……集微揆著,上统元皇,下序四始,罗列五际。 (同上,卷五十四,页五)

《春秋纬·说题辞》云:

《诗》者,天文之精,星辰之度,人心之操也。 (同上,卷五十六,页三十四)

四始五际者,《诗纬·泛历枢》云:

《大明》在亥,水始也;《四牡》在寅,木始也;《嘉鱼》在巳,火始也;《鸿雁》在申,金始也。 (同上,卷五十四,页二)

又云:

午亥之际为革命,卯酉之际为改正,辰在天门,出入候听。 (《后汉书·郎传》引作:“卯酉为革政,午亥为革命,神在天门,出入候听。”) 卯,《天保》也;酉,《祈父》也;午,《采苞》也;亥,《大明》也。然则亥为革命,一际也。亥 (陈乔枞曰:“当作戌亥之间。”) 又为天门,出入候听,二际也。卯为阴阳交际,三际也。午为阳谢阴兴,四际也。酉为阴盛阳微,五际也。 (同上,卷五十四,页二)

此以《诗》之各篇分配入阴阳家之宇宙间架内,须与以前诸图合观之。

礼中亦有天人之道。《礼纬·稽命征》云:

礼之动摇也,与天地同气。四时合信,阴阳为符,日月为明,上下和洽,则物兽如其性命。 (同上,卷五十四,页二十四)

《春秋纬·说题辞》云:

礼者,所以设容,明天地之体也。 (同上,卷五十六,页三十四)

又云:

礼者,体也。人情有哀乐,五行有兴灭;故立乡饮之礼,终始之哀,婚姻之宜,朝聘之表。尊卑有序,上下有体。王者行礼,得天中和。礼得则天下咸得厥宜,阴阳滋液,万物调,四时和。动静常用,不可须臾惰也。 (同上,卷五十六,页三十四)

乐中亦有天人之道。《乐纬·动声仪》云:

圣王知极盛时衰,暑极则寒,乐极则哀;是以日中则昃,月盈则蚀,天地盈虚无,与时消息。制礼作乐者,所以改世俗,致祥风,和雨露,为百姓获福于皇天者也。 (同上,卷五十四,页四十五)

《乐纬·叶图征》云:

夫圣人之作乐,不可以自娱也,所以观得失之效者也。故圣人不取于一人,必从八能之士,故撞钟者当知钟,击鼓者当知鼓,吹管者当知管,吹竽者当知竽,击磬者当知磬,鼓琴者当知琴。故八士曰,或调阴阳,或调五行,或调盛衰,或调律历,或调五音。与天地神明合德者,则七始八气各得其宜也。……八能之士,常以日冬至成天文,日夏至成地理。作阴乐以成天文,作阳乐以成地理。 (同上,卷五十四,页五十四至五十六)

《春秋》中亦有天人之道。《春秋纬·握诚图》云:

孔子作《春秋》,陈天人之际,记异考符。 (同上,卷五十六,页十三)

《春秋纬·汉含孳》云:

孔子曰:“丘览史记,援引古图,推集天变,为汉帝制法,陈叙图录。” (同上,卷五十六,页三)

以上所引,虽特注重于“天人之道”,然尚亦今文经学家所常言;至于孔子自以作《春秋》乃“为汉帝制法”之说,则较怪诞矣。此类怪诞之说,纬书中亦不少,如《春秋纬·演孔图》云:

孔子母征在游于大冡之陂,睡梦黑帝使请己。已往梦交,语曰:女乳必于空桑之中。觉则若感,生邱于空桑之中。故曰元圣。首类尼邱,故名。孔子之胸有文曰:“制作定,世符运。”孔子长十尺,大九围,坐如蹲龙,立如牵牛。就之如昴,望之如斗。圣人不空生,必有所制,以显天心。邱为木铎,制天下法。……得麟之后,天下血书鲁端门,曰:“趋作法,孔圣没。周姬亡,彗东出。秦政起,胡破术。书纪散,孔不绝。”子夏明日往视之,血书飞为赤鸟,化为白书,署曰《演孔图》。中有作图制法之状。孔子论经,有鸟化为书。孔子奉以告天,赤爵书上,化为黄玉。刻曰:“孔提命作,应法为制,赤雀集。” (同上,卷五十六,页五十至五十一)

此纬书中所杂之谶也。至此孔子遂变为神矣。孔子在春秋战国之时,一般人视之,本只为一时之大师。在《公羊春秋》中,孔子之地位,由师而进为王。在谶纬书中,孔子更由王而进为神。各时代思想之变,亦于此可见。

此等“非常可怪之论”,至西汉之末而极盛。在西汉之末,谶书大盛,皆“诡为隐语,预决吉凶”。王莽自以为应谶而易汉为新,光武亦自以为应谶而易新为汉。大臣之进退,亦决于谶。此等本亦不在阴阳家学说之内;然阴阳家注重“天人之道”之学说,其流弊所极,固可能至于此也。

阴阳家之学,虽有若斯流弊,而中国科学萌芽,则多在其中。盖阴阳家之主要的动机,在于立一整个的系统,以包罗宇宙之万象而解释之。其方法虽误,其知识虽疏,然其欲将宇宙间诸事物系统化,欲知宇宙间诸事物之所以然,则固有科学之精神也。秦汉之政治,统一中国;秦汉之学术,亦欲统一宇宙。盖秦汉之统一,为中国以前未有之局。其时人觉此尚可能,他有何不可能者。其在各方面整齐化、系统化之努力,可谓几于热狂。吾人必知汉人之环境,然后能明汉人之伟大。

试观以上所略述,可见中国之讲历法音乐者,大都皆用阴阳家言,此外如讲医学及算学者亦多用阴阳家言。试观《黄帝内经》及《周髀算经》等书,即可知之。阴阳家在此方面之势力,直至最近,始渐消灭。民国纪元前数年之历书,固仍有七十二候等也。由此方面,亦可见自汉迄最近,中国始终在中古时代,而近古时代,则最近始方萌芽也。