一个受理性引导的人,在必要的时候可以为了职责而牺牲自己的生命,就连自我保护的本能也要为之让位。 [1]

我深谙历史之道:如今的重大危机要很久才能过去。像我们这群可怜的家伙,只能以退休为荣。

布洛赫的偶像、社会主义领导人饶勒斯预期到,德国将会大举进攻法国,因此他呼吁把全国人民武装起来,根据“智慧、条理和爱国”的原则,实施完全防御的策略。 [2] 然而,法国总参谋部却试图发动全面进攻,而且几乎完全依赖有凝聚力的正规军。1913年,法国通过了三年制的兵役法,这是传统主义者的胜利。自德雷福斯事件以来,他们严阵以待,努力将法国军队民主化。然而,这却为1914年灾难的来临埋下了种子。 [3]

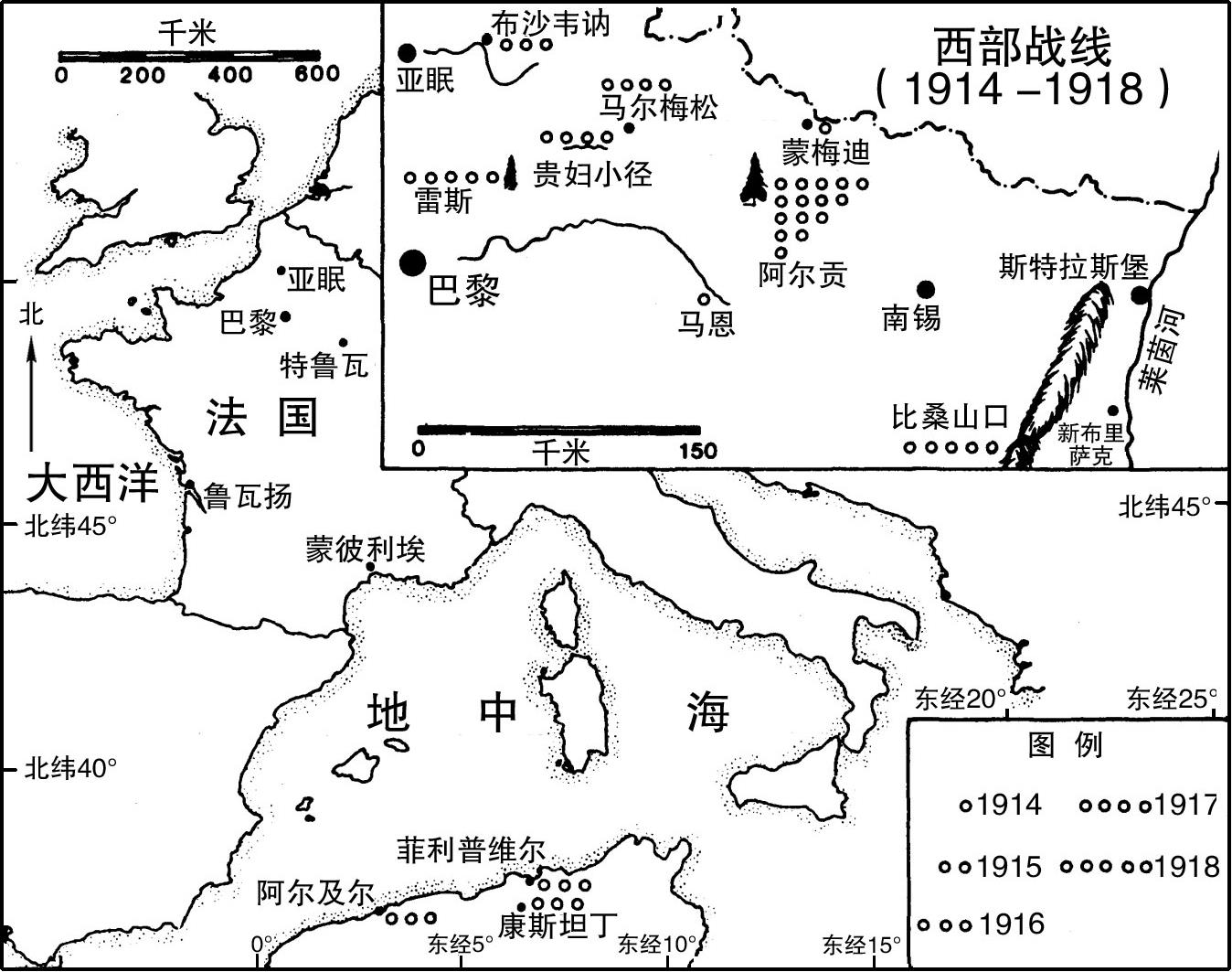

果然不出所料,1914年8月德国入侵中立的比利时。阿尔弗雷德·格拉夫·冯·施里芬(Alfred Graf von Schlieffen)之前就精确地指出,法国的反应肯定是全面进攻( offensives à outrance )。《第17号计划》使法国正规军与德军左翼力量在洛林、阿登高地(Ardennes)以及沙勒罗瓦(Charleroi)发生交锋。随后的一系列战役,从比利时一直延伸到阿尔萨斯,被统称为边境战役(Battle of the Frontiers)。德国、法国、英国、比利时共有350万士兵卷入其中,造成了数千人伤亡,这也为德国带来了第一次大胜。出人意料的是,由预备役军人组成的德国右翼军装备精良,训练有素,很快就横扫比利时,在桑布尔(Sambre)和蒙斯(Mons)击败协约国军队,迫使他们节节败退,不得不在马恩河展开重新部署。这种局势也威胁着巴黎的安全。霞飞将军(Joseph Joffre)该为这次溃败负责,他对军队指挥不当,致使战争伊始就有40万军队几乎毫无用武之地。8月底,他终于调整了策略,并最终拯救了法国,但是西线也从此陷入了漫长而惨烈的战争状态。 [4]

像同时代的大多数法国人那样,布洛赫对战争的爆发并不感到兴奋,但非常果敢。 [5] 8月4日布洛赫离开巴黎,当时他已获悉德军入侵卢森堡,甚至还闯入了法国的领土。他在亚眠被指派为第272预备役步兵团(Regiment)的中士(sergeant),隶属第18连第4排。在奔赴战场之时,他并不像大多数法国预备役军人那样:领导力差,装备不足,组织混乱,要么极端懒散,要么异常狂热,几乎全都游离于战场之外。 [6]

8月9日午夜刚过,布洛赫和他所在的部队就乘火车离开亚眠,动身前往东南地区。十六小时的车程,加上闷热的天气,让他们筋疲力尽。他们抵达色当(Sedan)时——差不多半个世纪前法国曾在此蒙羞——情绪被一则消息点燃:法国暂时夺回了米卢斯(Mulhouse)。在斯特奈(Stenay)下车后,他们接着又向南行军三四个小时,抵达七千米外的索尔莫里(Saulmory)。第二天,他们在酷热的天气下,向北行进了十六千米,在下午将近五点的时候,才抵达目的地马尔坦库尔(Martincourt)。在接下来的十天里,他们一直驻扎在默兹河谷(Meuse valley)的巴隆(Baalon)和屈安西(Quincy),守卫着河谷右岸的各处桥梁和边界线。这段田园时光恬静而又略显“单调”。未知的乡村世界给他们带来了很多乐趣,如垂钓、游泳、在草地上打盹等。虽然布洛赫等人在这里无所事事,但是当他们看到第81步兵团和第83步兵团向东抵达蒙梅迪(Montmédy)时,各种“狂热的想法”开始蔓延。

12日晚上,这段宁静的日子突然宣告结束,布洛赫等人一醒来就接到了开赴前线的命令。他们在蒙梅迪第一次听到大炮声,第二天他们又第一次看到了弹片——“在遥远的碧空下,散布着各种白色的圆环”。8月22日,当他们接到消息要进入比利时的时候,他们变得非常兴奋;然而,后来收到的命令却是要他们长途跋涉,往东南方向行军,抵达比利时边境的韦洛斯内(Velosnes)。他们在这里驻扎了三天,睡在一个寒冷的粮仓中。附近发生过一次重大的战斗,他们还占据了后方的一些战壕。德军占领布鲁塞尔的消息让布洛赫非常沮丧。虽然法国有大量的伤员,但他还是希望法军所向披靡。不过,现实给了他沉重的打击,法军在维通(Virton)遭到了溃败,被迫退回法国境内。这是第4军在阿登高地会战中最惨烈的战役之一。

8月25日,由于受阿登战役惨败的影响,布洛赫不得不加入漫长而又痛苦的撤退行动。就在前一天,他还饱受痢疾之苦,一夜无眠。高温的天气和混乱的组织,让本已匆忙的撤退行动变得更加艰难,而且路上还夹杂着各种大炮和护卫队。越过蒙梅迪后,他们在一片美丽的森林里休息了一夜,后来在敌人抵达前的几小时仓促地逃离。他们饥肠辘辘,第二天又不得不快速行军越过斯特奈(Stenay),情绪都很低落。布洛赫感慨万分,他看到法国农民“在敌人抵达前纷纷逃跑,我们却无力保护他们……他们背井离乡,不知所措,对一切都很茫然,而且还要忍受宪兵们的欺侮。他们虽然让人讨厌,却又非常可怜。”当天晚上,他们的部队睡在一个马厩里,难民们则在外面淋雨。第二天,布洛赫看到他们离开的村子已变成了一片火海。

为了避开符腾堡公爵(Duke of Württemberg)和冯·豪森将军(General von Hausen)的军队,他们的撤退行动一直持续到9月7日。其间则是无休止的行军,只有短暂的休息。他们从边界线迅速撤离,没有进行过任何战斗,对发生的一切也毫不知情。布洛赫对此非常厌恶,他本已疲惫不堪,后来又伤了脚,他开始变得焦躁不安。他们的撤退路线是向西南方向,经过格朗普雷(Grandpré),穿越阿尔贡(Argonne)森林,途经尚帕涅(Champagne),最终抵达马恩河右岸的拉尔齐库尔(Larzicourt)。9日那天,布洛赫所在的部队被仓促地叫醒,他们突然被告知,要奔赴战场参加士兵纵队。几小时后,他们在倾盆大雨中抵达位于马恩河西南的大佩尔特(Grand Perthes)农场。他们饥寒交迫,早已筋疲力尽,但是一小时之后,他们继续踏上了征程。现在,他们终于要开始战斗了。

半年后,布洛赫在描述自己的第一次战场经历时说,他对于9月10日的记忆——具有决定性的一天——并不“完全准确”。他保留着“不连贯的图像,虽然它们都很逼真,但是顺序完全乱了,就像一盘电影胶片,包含着大量的空白,一些场景也有所颠倒”。

在炮火的狂轰滥炸和机关枪的疯狂扫射中,他们继续向前行军,八小时只走了三四千米。他们遭受了重大的伤亡,布洛赫的胳膊也受了伤。最终,战火在夜幕中偃旗息鼓,凄凉的战场上四处回响着受伤者的呻吟声,弥漫着鲜血和死亡的气息。

在炮火的狂轰滥炸和机关枪的疯狂扫射中,他们继续向前行军,八小时只走了三四千米。他们遭受了重大的伤亡,布洛赫的胳膊也受了伤。最终,战火在夜幕中偃旗息鼓,凄凉的战场上四处回响着受伤者的呻吟声,弥漫着鲜血和死亡的气息。

第二天早上,布洛赫所在部队的上校向大家宣布,德军已经撤退。三天以来,他们终于可以好好地吃一顿饭了。虽然布洛赫目睹了伤员的悲惨场景和战争的巨大破坏,但9月11日的时候他还是很庆幸自己依然活着。

我的水壶上有一条很深的裂缝;子弹在我的外套上打穿了三个洞,却一点也没有伤到我;我的胳膊虽然很痛,但检查结果显示我并无大碍。我回想这一切的时候,不由得暗自庆幸。在经历了一场大屠杀之后,如果撇开极其痛苦的个人不幸,生活看起来还是很美好的。对于我这种自我中心式的满足感,人们尽可以去谴责。在那些还没完全意识到自身存在的个人身上,这种想法扎根得更加牢固。

布洛赫也会为胜利欢欣鼓舞。

或许,在我设想胜利的时候,我可能还有一些疑虑。德国人在我们之前撤退,但我怎么知道,他们是否会在别的地方继续前进?幸运的是,这只是我的胡思乱想而已。由于长时间睡眠不足,持续地行进和战斗,我早已疲惫不堪,情绪也非常紧张,可是我的感觉却依然鲜活。虽然我对这次战斗几乎一无所知,但我确信,这是马恩河战场的胜利——我还不知道该怎么去称呼它。但这又有什么关系呢?重要的是我们胜利了。战争开始以来,坏运气压得我们喘不过气,如今它终于烟消云散了。那天早上,在尚帕涅的一个狭小、干燥、满目疮痍的山谷,我欢呼雀跃。

现在轮到法国人穷追不舍了。他们重新跨过战场,在布拉西(Blacy)附近的一个粮仓休息。这里昨晚还被德军占领,如今依然留有他们的痕迹。第二天一早,追捕行动继续进行。他们跨过马恩河之后,布洛赫已筋疲力尽,但当他发现德军匆忙逃离的迹象时,又一下子兴奋了起来。

9月16日,他们到达阿尔贡,并在这里停了下来。后来,他们被派往豪兹(Hauzy)森林,去增强那里的防御。豪兹位于一块山地,森林稀疏,在埃纳河(Aisne)与图尔布河(Tourbe)交汇处以南,圣梅内乌尔德-武济耶(Sainte-Menehould-Vouziers)铁路横跨这一区域。因此,豪兹是一个重要的、易受攻击的战略据点,它将法国尚帕涅的战线与阿尔贡森林连接起来。这时天突然变冷,还下起了雨。布洛赫在简陋的居所和战壕里,看到黏质土壤逐渐变成沼泽般的泥浆。他在第一个干燥的夜晚,曾指挥一个小分队保卫铁路。骤然降温让布洛赫感到如同“赤身裸体置身于冰窖之中”

。由于他们对这种战事毫无经验,加上饥寒交迫,情绪非常低沉。他们开始意识到,夏天已经过去,行动也该结束了。在大雨滂沱的时候,他们几乎对敌人毫不设防,却最终顽强地筑起了防御工事,建立起了联络机制,甚至还前往危险的豪兹森林执行侦察任务。

。由于他们对这种战事毫无经验,加上饥寒交迫,情绪非常低沉。他们开始意识到,夏天已经过去,行动也该结束了。在大雨滂沱的时候,他们几乎对敌人毫不设防,却最终顽强地筑起了防御工事,建立起了联络机制,甚至还前往危险的豪兹森林执行侦察任务。

接下来的三周相对平静,没有什么大事发生。布洛赫被安置在有守备部队的两个城镇——拉纳维尔奥蓬(La-Neuville-au-Pont)和弗朗若(Florent)。然而,他仍然无法收到任何信函和情报,这让他变得有些焦躁。不过,他很喜欢当地安逸的生活和田园风光。秋天带来了好天气,但是他们收到了羊毛内衣——这意味着他们还要坚守一个漫长的冬季。他们每天轮流执勤,从事各种活动:在田地里挖堑壕,到城镇去站岗,在“当年入伍的第一天”(10月1日)回访豪兹,有时候他们也无所事事。然而在10月11日,这一切戛然而止。这时他们开始进入茂密而又可怕的格鲁埃里(La Gruerie)森林。

堑壕战开始于1914年的秋天,撤退的德军收到了挖堑壕的命令,并对法国和比利时的解放军进行轰炸。如今,西边战线已基本形成,从北海到瑞士之间蜿蜒曲折790千米,双方挖掘了大量的坑洞和堑壕。 [7] 格鲁埃里森林里驻扎着德国王储的部队,他们都是一流的正规军和预备役,几乎很少变动位置。他们企图拖垮法国的防御体系,并最终奇袭比耶姆(Biesme)谷地,从而切断与凡尔登(Verdun)联络的大干道和铁路线。 [8] 这支德军非常顽强,始终坚守阵地,而且拥有技术高超的堑壕挖掘者和优秀的射手。两支军队经常相距只有50米。

布洛赫保存了两首通俗的德语诗,它们写在几张明信片上,是德军对那未曾照面但又无处不在的敌人发出的心声:

你知道那片被毁的森林

没有走兽,也没有飞禽

四周硝烟弥漫,炮火轰鸣,

地球上有这么一个小地方——阿尔贡……

这里寒风刺骨,荒无人烟,

我们在地下的洞穴中入眠

两眼盯着前方,为了德国的光荣

随时愿意付出宝贵的生命。

我们会誓死坚守阵地

直到四周响起

渴盼已久的和平音符

直到我们把敌人彻底消灭

法国人、俄国人、英国人

还有比利时人、日本人、塞尔维亚人。

我们不需要雇佣兵、外邦人和野蛮人,

我们民族会为自己的家园浴血奋战。

为帝王、为国家、为妻儿

为了德国的荣誉,我们身赴战场。

在这第一百个夜晚

请接受我们诚挚的问候

我们会誓死守卫前线

直到命令我们:“返回家园!”

稳定的战事是格鲁埃里所特有的。这里地势陡峭,到处都是难以通行的丛林,只有羊肠小道可以通过。这里不适合步兵射击,也不适合炮兵观察;一到冬天,就全都覆盖上了厚厚的叶子。然而,炮火还是从未间断。白天狙击手在树上监视,日落之后来复枪和机枪不停地开火,每一次行动都很危险。两军时时处在枪林弹雨之中,伤亡惨重,然而指挥官却位于遥远的后方。 [9]

1915年1月5日,布洛赫因病被迫撤离。1914年10月11日以来,他在格鲁埃里的堑壕中度过了一段漫长的时间;他偶尔还赴前线待了七天多。森林战事非常单调,也十分危险,他们宁可在枪林弹雨中与德军直接交锋。刚迁到敌军附近的几小时里,是极其危险的,因为他们要适应一个全新的环境,往往准备不足。质量粗劣的法国堑壕经常被持续的轰炸和雨水摧毁,他们要不断地进行修复。户外执勤非常危险,精准的德国狙击手经常把巡逻队当作目标。夜间的各种声响往往引起人们的恐慌,甚至造成不必要的开火,后来人们才逐渐克服对突袭的恐惧感。布洛赫“学会了在空旷的夜间分辨各种声响:雨打树叶的滴答声与远处的脚步声很像;森林的地面上铺满了落叶,干燥的树叶掉在上面的声音与某些金属摩擦的声音很像(我们经常会将其当成德军枪支上膛的喀嚓声)”。如同詹姆斯·费尼莫尔·库柏(James Fenimore Cooper)孩提时所崇拜的莫西干人和狩猎者,布洛赫已经能辨别并长久地记得各种声音:

自从1914年在阿尔贡开始,嗡嗡的子弹声已在我的大脑中留下了深深的印象,就像灌制成的唱片一样,只要轻轻一按开关,就会不停地响起那个旋律……即使二十一年后的今天,我依然能凭借声音判断出子弹的轨道和可能攻击的目标。

这里的军备物资明显不足,这也是法国军队整体的缩影。打仗的第一个月,就消耗了一半的弹药储备。格鲁埃里的法军缺少铁丝网,没有挖掘堑壕的重型工具,与后方的电话通信设施也不齐全。在这一年中,这些不足之处都逐渐地有所改进。

在二十年后,布洛赫对当时的上级进行了严厉的批评。他们要求前线的部队绝不让出一寸土地、坚决夺回失去的每一米国土,可是他们提供的装备和物资却严重不足。1914年的格鲁埃里战役,虽不具有特殊的战略意义,但第一次世界大战中有几次最惨烈的战斗就发生在这里,这一切都拜他们所赐。

在二十年后,布洛赫对当时的上级进行了严厉的批评。他们要求前线的部队绝不让出一寸土地、坚决夺回失去的每一米国土,可是他们提供的装备和物资却严重不足。1914年的格鲁埃里战役,虽不具有特殊的战略意义,但第一次世界大战中有几次最惨烈的战斗就发生在这里,这一切都拜他们所赐。

他们在拉纳维尔(La Neuville)和弗洛朗轮换的时候,可以过几天平静的日子,然后去格鲁埃里的营地驻守几天;他们多次辗转,每次都会换一个新位置。10月17日至22日,布洛赫所在的排遭受了炮弹、手榴弹和机关枪的猛烈袭击,他们死里逃生,副官和上尉特意向他们表示慰问。布洛赫对于自己蓬乱的胡须和头发非常自豪。11月3日,他被提升为副官。虽然他很惋惜再也不能与同伴朝夕共处了,但他也为自己所能享受到的军官待遇而自豪:“一张桌子,一盏台灯……一个安静的角落——我可以读书、写作,哪怕只是沉思或者做梦……对话更为高雅和有趣……也有更多的机会获得情报。”

然而,死亡悄然而至。10月18日,布洛赫生命中第一次失去一个好朋友,而且就倒在他的肩膀上。那个人来自加来海峡省(Pas-de-Calais),是一个性格温和的矿工。当时,布洛赫已经做好了被射杀的准备。11月23日,当一颗子弹击中他的头部时,他还很冷静地想:“如果我两分钟没死,就不会有事。”两分钟过去了,他慢慢地回到指挥所,并前往拉哈拉泽(La Harazée)的医疗站接受治疗。他再次见到同伴的时候,一只眼睛仍然灼热和红肿。

图十 穿军装的布洛赫,约1914年

12月,他们在维埃纳堡(Vienne-le-Château)“休养”。那是一个位于比耶姆河两岸的小镇,时刻都处于德军炮火的攻击之下,可以说是一个小型的阿拉斯或兰斯(Arras or Rheims in miniature)。

炮弹呼啸而过,人们极力脱身的时候也开始抢劫。布洛赫拿了一个烛台,但很快就丢了,他还带了一本1830年出版的诗集,后来一直保留着。暴雨成就了一个名词“泥浆时代”。黏土粘在铁锹、衣服和皮肤上,弄脏了食物,堵住了枪管,塞满了炮尾。雪上加霜的是,他们不得不在漆黑的冬夜返回前线。堑壕变成了泥泞的运河,需要不断地排水,而且经常会坍塌。维埃纳发生过一出悲剧,一个凿山而建的避难所塌陷,造成了三人死亡、七人受伤,布洛赫的一个好友也在其中。

炮弹呼啸而过,人们极力脱身的时候也开始抢劫。布洛赫拿了一个烛台,但很快就丢了,他还带了一本1830年出版的诗集,后来一直保留着。暴雨成就了一个名词“泥浆时代”。黏土粘在铁锹、衣服和皮肤上,弄脏了食物,堵住了枪管,塞满了炮尾。雪上加霜的是,他们不得不在漆黑的冬夜返回前线。堑壕变成了泥泞的运河,需要不断地排水,而且经常会坍塌。维埃纳发生过一出悲剧,一个凿山而建的避难所塌陷,造成了三人死亡、七人受伤,布洛赫的一个好友也在其中。

临近年末,每个人都想“回家过圣诞”。12月20日,布洛赫兴奋地得知,霞飞将军宣布发起“解放全国”的大反攻。然而,这不过是一场空欢喜而已。炮火轰鸣声依旧此起彼伏,一切都还是老样子。

[10]

到月底的时候,他们从塞尔翁(Servon)向北慢慢挺进,最终到达了维安莱沙托的大路。此时布洛赫的视野豁然开朗,他能看到敌军的阵线,甚至更远的比纳尔维尔(Binarville)钟楼——一个可见而又难以企及的地方。

布洛赫从事的活动也越来越危险。为了验证同伴的观点,他独自执行了一次侦察任务,并在德军步枪的射击下爬了回来。后来,他在描绘这次枪林弹雨的经历时说,这就像在联谊会上有个怪人把你逼到角落里一样,让人非常痛苦和窘迫。圣诞夜的时候,布洛赫与中学同学、亚眠的同事比安科尼欢聚在一起。然而没过多久,这位老友就在战场上牺牲。此外,还有一次不必要的死亡。有一个很有教养的布列塔尼人,由于不会说法语,无法向长官和医生准确地描述自己的病情,从而酿成了一出悲剧。在阿尔贡对峙的法军和德军与其他地区的部队不同,他们即使在圣诞节也没有停火。

1915年1月2日晚上,布洛赫在前线带病坚守岗位。在经历了高烧和不眠之夜后他要求回到后方。有人陪同他步行到维埃纳,接着他乘车抵达圣梅内乌尔德(Sainte-Menehould),然后乘救护车转移到了特鲁瓦(Troyes)医院。他被诊断为伤寒症。

伤寒症曾是军队的灾难,其破坏性在第一次世界大战时已削弱很多,这要归功于C.J.艾尔贝特(C.J.Elberth)识别了伤寒杆菌,1897年引进了阿尔姆罗思·赖特(Almroth Wright)发明的疫苗,以及相关诊疗知识的提高。虽然如此,法军在战争一开始的九个月里还是饱受伤寒症之苦,并于1915年1月达到高峰。这是因为军人——尤其是预备役军人——接种疫苗的比例很低,疫苗的效果也不太明显,而且一些安排部署不符合卫生规范,再加上不能有效地识别患病者。

[11]

这里的法军早已身心俱疲,他们经历了长时间的撤离行动、惨烈的马恩河战役、漫长的寒冷期,以及在格鲁埃里森林的堑壕中的无数个不眠之夜(有时候水能漫过膝盖)。1914年至1915年的冬天,有很大一批人被伤寒症所压垮。35岁以下的人死亡率很高,因为他们易受心脏、肺、肠等器官并发症的侵害,并且还有肺炎和白喉等疾病。治疗期非常漫长,也很无聊。患病者会在一个专门的伤寒症中心被立即隔离,并被实施严格的杀菌措施,经常用凉水和温水洗澡以降低体温,增强其呼吸和分泌系统,从而缓解紧张的情绪。

[12]

布洛赫差点死于这种疾病,整个治疗和恢复期足足有五个月。一开始他在特鲁瓦,后来迁移到距波尔多(Bordeaux)不远的鲁瓦扬医学院(Hôpital du Collège in Royan),在那里待了四个月。

布洛赫康复不久,就开始撰写《战争手记》的第一部分。他希望在记忆消失之前,记录下刚刚挣扎出来的“让人惊奇的五个月”

。布洛赫对军队的领导能力和部分长官进行了严厉的批判,并向勇敢、慷慨的战友致以敬意——这些人大多出身低微,主要来自法国的农村地区,但是他们一心为国、克己奉公、无怨无悔。布洛赫认为,正是这种精神将法国拯救于水火之中。

。布洛赫对军队的领导能力和部分长官进行了严厉的批判,并向勇敢、慷慨的战友致以敬意——这些人大多出身低微,主要来自法国的农村地区,但是他们一心为国、克己奉公、无怨无悔。布洛赫认为,正是这种精神将法国拯救于水火之中。

在颇具总结性的评论中,布洛赫谈论的是勇敢,这丝毫不让人惊讶。对于一个健全的人来说,勇敢与危险毫不沾边,它虽然很不容易获得,但负责任的领导却能够强化它。

当死亡看起来不是那么危险的时候,勇敢就离你不远了:这一点基本上能说清楚勇敢的含义。人们大多会对枪林弹雨非常忌惮,尤其是再次回到那里的时候。但是,他们一旦踏上了战场,就不再害怕……除了一些最崇高、睿智的士兵,很少有人会在勇往直前的时候想到自己的祖国;他们更多地是被个人荣誉感所支配——这种荣誉感在团体中又不断地滋生,变得非常强大……我们排里几乎没有懦夫,这让我有所启发。我总觉得,大胆地说出自己极端厌恶的事情,是一个很好的方法。

1915年6月1日,布洛赫刚逃离鬼门关不久,就立下了一份遗嘱。他强调说,自己很乐意为崇高的事业献身,而且坚信法国一定会取得胜利。此外,他还向家人和好友做了深情的告别。他希望将自己在军队里获得的全部工资、奖金和抚恤金奉献出去,捐给因战争而出现的孤儿,捐给他的母校——巴黎高师的校友会,以及“为了更公平、更合理的社会而奋斗的组织(福利社、反酗酒团体等)”。至于自己的藏书和个人财产,他则全部分配给了朋友和家人。最后,他请求举行一个“完全贫民式的葬礼,不要任何鲜花或花圈”。

1915年6月7日,布洛赫的康复假期宣告结束。于是,他前往位于布列塔尼东北部的莫尔莱(Morlaix)报到——那里是第72步兵团和第272步兵团的补给站。他非常沮丧地发现,这里的士兵和军官们“死守着一个位于后方的萧条而又安全的军事小镇”,他们本是很有能力的“一群人,却不想发生任何变动”。布洛赫渴望成为一名“有用之人”,迫不及待地直面危险,于是他登记成为第72步兵团的志愿者。这是一支正规军,曾在马恩河战场和阿尔贡战场与他的部队并肩作战。 [13]

在布洛赫返回前线的途中,战场上并没有什么大事发生。军用列车缓慢地行进,整个旅程用了三天四个夜晚。布洛赫也借此机会得以观察平静的后方:卢瓦河旁边的乡村,勒克鲁佐(Le Creusot)熙熙攘攘的厂房,还有蒂尔河畔伊斯县(Is-sur-Tille)颐指气使的车站长,他以自己理解的“前线规则”不断地骚扰军队。布洛赫并不清楚自己的目的地,6月25日他伤心地发现,自己竟然又回到了阿尔贡。

在他生病期间,第72步兵团目睹了在尚帕涅和凡尔登附近的战斗,最近回到了阿尔贡东部的一个新防区。6月30日,布洛赫在莱西斯莱泰(Les Islettes)下车不久,德军就从北方对火车站发动了一轮攻击,所幸并没有成功。

在他生病期间,第72步兵团目睹了在尚帕涅和凡尔登附近的战斗,最近回到了阿尔贡东部的一个新防区。6月30日,布洛赫在莱西斯莱泰(Les Islettes)下车不久,德军就从北方对火车站发动了一轮攻击,所幸并没有成功。

1915年7月中旬,德国王储带领普鲁士和符腾堡的几个师,对整个阿尔贡地区发动了攻击。他们狂轰滥炸,甚至还使用了毒气(一年后他们在凡尔登进行了更大规模的进攻)。虽然德军损失惨重,却并没有达到预定的目标,即打通维埃纳堡与巴黎福尔(Le Four-de-Paris)的交通要道。7月13日,布洛赫第一次经历了毒气攻击;在法军发动反击时,他临危不惧,领导有方,并因此获得了人生中的第一枚奖章。

由于阿尔贡铺满了厚厚的叶子,德军的观察视线受到了极大的妨碍。他们面对极其薄弱的法军防线,却不能进一步发挥自己的优势,守卫着被称为“短裤”(“Courtes-Chausses”)的峡谷。当时,第72步兵团曾援助过莱西斯莱泰。虽然莱西斯莱泰每天都面临着德军大炮的远程袭击,但令人费解的是,法军却一再推迟在南边开辟一条通往凡尔登的线路。布洛赫对此感到非常遗憾,这是“霞飞将军和总参谋部所犯的最大的错误之一”

!

!

此后,布洛赫度过了一段平静期。法军有时会在阿尔贡东南的前线堑壕执勤,有时则会在拉卡拉德(La Chalade)等被居民完全遗弃的村子短暂地休息,偶尔也会住在森林中的庇护所。9月23—24日,布洛赫在日记中记载了霞飞将军另一次重要的进攻声明。法国54个师,英国13个师,辅以1500门大炮,对将近90千米的尚帕涅沿线发动了进攻。阿尔贡驻军的任务是分散德军的主要进攻火力,双方的战斗于10月13日停止。之后,阿尔贡森林地区变得非常平静,双方都开始奉行防御策略,有时候也会为争夺堑壕而交火,比如暗中破坏对方的堑壕、短暂地执行轰炸行动。

布洛赫在阿尔贡一直待到1916年7月。第72步兵团是法国少数几支没在凡尔登战斗过的部队之一,但在春天的时候,它依然遭到了敌军的猛烈进攻。3月24日晚上,布洛赫带领一个投弹小组执行一项大胆的任务——转移德军主攻堑壕的注意力。4月3日,布洛赫获得了第二次嘉奖,被评为优秀的预备役军官。他机智、认真、乐于奉献、一丝不苟,对军队的法规和变革了如指掌。他“枕戈待旦,蓄势待发,时时都能充当楷模”,而且“在自己领导的队伍中有绝对的权威”。最终,他被提拔为一名少尉,从原来的部门分派到一个新的岗位——担任情报官,负责汇报各种信号、收集飞机情报、绘制地图、测量地形等。

为了更好地参与霞飞将军在索姆河的进攻,7月底第72步兵团离开阿尔贡森林。他们经历了两个月的训练和预备役任务之后,最终驻扎在易受攻击的布沙韦讷(Bouchavesnes)前线,抵御着德军一系列的狂轰滥炸。在布沙韦讷的时候,曾提拔布洛赫担任情报工作的长官,机智、勇敢的博内(Bonnet)中校,几乎就死在他的身边。

1916年是战争最惨烈的一年,其间布洛赫曾四次前往巴黎,亲身体验了战争中首都的现状,目睹了轰炸所造成的严重后果,不过他也与父母重新取得了联系。在战争开始后的二十个月里,布洛赫的哥哥路易一直在前线担任医生,后来被派往贝桑松的一个细菌实验室,之后又辗转到普瓦捷(Poitiers)。 [14]

9月14日,布洛赫开始了新的冒险征程。由于对法国征兵政策不满,阿尔及利亚有不少城市发生了一系列的反抗和骚动,布洛赫所在的步兵团也因此开赴北非。他们得到的命令是,在君士坦丁(Constantine)分散成几个小队,以维持当地的秩序,用机动部队在该地区巡逻,保证新兵招募工作顺利进行。

对布洛赫来说,这是一次突然的转变,他从寒冷、阴郁的尚帕涅战场转移到了温暖、明媚、风景如画的北非。布洛赫刚从索姆河战场的疲惫中平复下来,就开始利用空闲的时间考察菲利普维尔(Philippeville)、比斯克拉(Biskra)、君士坦丁、阿尔及尔(Algiers)等城市,他还去过突尼斯。然而,这次愉快而又相对平静的插曲,让他觉得自己像个“逃避者”。

对布洛赫来说,这是一次突然的转变,他从寒冷、阴郁的尚帕涅战场转移到了温暖、明媚、风景如画的北非。布洛赫刚从索姆河战场的疲惫中平复下来,就开始利用空闲的时间考察菲利普维尔(Philippeville)、比斯克拉(Biskra)、君士坦丁、阿尔及尔(Algiers)等城市,他还去过突尼斯。然而,这次愉快而又相对平静的插曲,让他觉得自己像个“逃避者”。

图十一 1917年布洛赫(右)在阿尔及利亚

1917年3月底,布洛赫返回法国。5月,第72步兵团驻扎在圣康坦(Saint-Quentin)西部,与英国的军队毗邻。春天的天气非常舒服,而且唯一的行动就是巡逻。

1916年年底,罗贝尔·内维尔(Robert Nivelle)将军取代了霞飞总司令的职位,轻率地对兴登堡防线(Hindenburg Line)发动大举进攻,给盟军造成了重大的损失,也引发了大规模的兵变。亨利·菲利普·贝当(Henri Philippe Pétain)很快取代了内维尔,实行“恢复期的政策”,使军队的秩序和士气都有所改善。他不断增强军备,静待美国军队和坦克的到来,这种战略性防御策略是胜利的重要保障。他选定了一些有限的攻击目标,在步兵缓慢地抵达那里之前,先用重炮、坦克和飞机进行猛烈轰炸。

[15]

1916年年底,罗贝尔·内维尔(Robert Nivelle)将军取代了霞飞总司令的职位,轻率地对兴登堡防线(Hindenburg Line)发动大举进攻,给盟军造成了重大的损失,也引发了大规模的兵变。亨利·菲利普·贝当(Henri Philippe Pétain)很快取代了内维尔,实行“恢复期的政策”,使军队的秩序和士气都有所改善。他不断增强军备,静待美国军队和坦克的到来,这种战略性防御策略是胜利的重要保障。他选定了一些有限的攻击目标,在步兵缓慢地抵达那里之前,先用重炮、坦克和飞机进行猛烈轰炸。

[15]

6月初,布洛赫所在的团再次参加战斗。他们向东南行进到贵妇小径(Chemin des Dames),占领了德军所觊觎的一个高地。德军原本希望夺取这一制高点,从而控制努瓦永(Noyon)峡谷。6月21日到7月2日,布洛赫在塞尼昂洛努瓦(Cerny-en-Laonnois)参加了“观察所惨烈战”。他们两次受到迫击炮的狂轰滥炸,其激烈程度与布沙韦讷军团所遭受的攻击旗鼓相当。此外,闯入前线的强大的突击队也袭击过他们。他们的堑壕和通信线路被炮弹所摧毁,毒气弹如雨点般落下,然而第72步兵团依旧坚守阵地。

夏末,贵妇小径高原上非常平静,但对布洛赫来说,却发生了一件难忘的事。

法国军团驻扎在布莱斯内(Braisne)小镇以北的莱皮讷谢夫雷尼(L'Epine-de-Chevregny),当时他们收到主动战斗的命令,目的在于抓捕一些俘虏,获悉敌军的实力。布洛赫认为,这一命令是炮战过剩的典型产物,不过他们也俘获了一名德国中年哨兵。

法国军团驻扎在布莱斯内(Braisne)小镇以北的莱皮讷谢夫雷尼(L'Epine-de-Chevregny),当时他们收到主动战斗的命令,目的在于抓捕一些俘虏,获悉敌军的实力。布洛赫认为,这一命令是炮战过剩的典型产物,不过他们也俘获了一名德国中年哨兵。

他是一名预备役军人,来自不莱梅(Bremen),当时正被火速护送到后方。9月7日,布洛赫对他进行了审问。随后,军队中就开始沸沸扬扬,到处流传着有关德国人狡猾的故事。人们将不莱梅(法语是Brème)与布莱斯内相混淆,这个俘虏也被说成是一名间谍,战前就已经被安插在法国。人们口耳相传,于是就出现了这种说法:“这些德国人,真不可思议!他们的间谍无所不在。我们在莱皮讷谢夫雷尼抓到了一个俘虏,你猜,我们发现了什么?这个人在和平时期是个商人,就潜伏在几千米外的布莱斯内。”

他是一名预备役军人,来自不莱梅(Bremen),当时正被火速护送到后方。9月7日,布洛赫对他进行了审问。随后,军队中就开始沸沸扬扬,到处流传着有关德国人狡猾的故事。人们将不莱梅(法语是Brème)与布莱斯内相混淆,这个俘虏也被说成是一名间谍,战前就已经被安插在法国。人们口耳相传,于是就出现了这种说法:“这些德国人,真不可思议!他们的间谍无所不在。我们在莱皮讷谢夫雷尼抓到了一个俘虏,你猜,我们发现了什么?这个人在和平时期是个商人,就潜伏在几千米外的布莱斯内。”

人们为什么会如此缺乏理性和地理常识?难道他们仅仅是“听错了”这名俘虏的家乡,将韦斯勒河(Vesle)上的小镇当成古代汉萨同盟(Hanseatic)时期威悉河(Weser)上的城市?当然,人们在传播的过程中会犯错误,将一个地名替换成另一个相似的、遥远的城市名。但是布洛赫坚持认为,这个错误绝非偶然,它源于两种普遍而又根深蒂固的信念:德国人精于各种策略,而法国饱受背叛者之苦——这导致了它早期的溃败,并拖累了战争。

人们之所以将布莱斯内与不莱梅相“混淆”,是因为他们在无意识里就倾向于歪曲所有的证据,以符合“普遍接受的观点”。因此,这一谣言(虚假消息)是无意识的外在表现,反映了当时法国人集体意识中的恐惧感和怀疑主义。“谣言的杜撰过程”是一个持续的传播链,它源于后方(厨房是产生各种奇闻轶事和流行偏见的温床),并经由通信员和杂役队口口相传,从而散播到相对孤立的前线。疲惫不堪的士兵们满腹狐疑,对一切消息都如饥似渴,失去了正常、健康的“理性怀疑”能力。

人们之所以将布莱斯内与不莱梅相“混淆”,是因为他们在无意识里就倾向于歪曲所有的证据,以符合“普遍接受的观点”。因此,这一谣言(虚假消息)是无意识的外在表现,反映了当时法国人集体意识中的恐惧感和怀疑主义。“谣言的杜撰过程”是一个持续的传播链,它源于后方(厨房是产生各种奇闻轶事和流行偏见的温床),并经由通信员和杂役队口口相传,从而散播到相对孤立的前线。疲惫不堪的士兵们满腹狐疑,对一切消息都如饥似渴,失去了正常、健康的“理性怀疑”能力。

布洛赫对错误信息和集体心理的产生过程非常感兴趣,他认为这次战争就像一个很好的实验室,可以用来研究虚假新闻的传播过程,考察不同的阶级、群体、民族的更替和变迁,以及围绕一些多姿多彩的主题所制造的神话。他想知道,谁会谱写“德国王储传奇的一生”

布洛赫对错误信息和集体心理的产生过程非常感兴趣,他认为这次战争就像一个很好的实验室,可以用来研究虚假新闻的传播过程,考察不同的阶级、群体、民族的更替和变迁,以及围绕一些多姿多彩的主题所制造的神话。他想知道,谁会谱写“德国王储传奇的一生”

。

。

在第三年的战斗中,布洛赫已习惯了暴力与平静交替的“死循环”。作为一个情报官员,他的活动范围很广,既有脑力劳动,也有体力劳动;不仅要在堑壕指挥所工作,即使在休战期间,他也要在一些不太平静的部门执行“地形测量、观测,收集敌军情报”等任务;此外,还包括一系列琐碎、“可笑”的任务,比如把嘉奖令的言辞润色成漂亮的法语。

1917年9月16日,布洛赫在致戴维的信中说,他需要用时间来检验战争对他的影响。他受过伤,生过病,还缺衣少食,但他以出人意料的速度迅速地恢复。尽管如此,长期的战争还是消耗了他的专注力。

1917年9月16日,布洛赫在致戴维的信中说,他需要用时间来检验战争对他的影响。他受过伤,生过病,还缺衣少食,但他以出人意料的速度迅速地恢复。尽管如此,长期的战争还是消耗了他的专注力。

布洛赫发现,自己很难“清楚地表达”众多模糊、困惑的事情。他严厉地批判正规军不够灵活,缺乏历史观,对士兵们冷酷无情;他赞美普通士兵的勇气和耐心,希望人们加以效仿。他读过亨利·巴比塞(Henri Barbusse)生动形象的战争小说《炮火》(

Le Feu

)。

布洛赫发现,自己很难“清楚地表达”众多模糊、困惑的事情。他严厉地批判正规军不够灵活,缺乏历史观,对士兵们冷酷无情;他赞美普通士兵的勇气和耐心,希望人们加以效仿。他读过亨利·巴比塞(Henri Barbusse)生动形象的战争小说《炮火》(

Le Feu

)。

11月初,布洛赫所在的团重返战场,以响应贝当对马尔梅松(Malmaison)要塞的进攻。为了给战地指挥所提供宝贵的情报,布洛赫不顾敌军的狂轰滥炸,依旧坚守在堑壕中观察敌情,他也因此而获得了第三次嘉奖。

由于周密的计划,创新性地将坦克战、奇袭战相结合,以及合理地调兵遣将,布洛赫所在的团在马尔梅松一役中取得了大捷,该要塞被彻底摧毁,他们的阵线向前推进了5.5千米,而且还收缴了180杆枪,擒获1100多名俘虏。经此一役,贵妇小径战区的实力有所增强,军队也恢复了之前的士气和信心。

[16]

由于周密的计划,创新性地将坦克战、奇袭战相结合,以及合理地调兵遣将,布洛赫所在的团在马尔梅松一役中取得了大捷,该要塞被彻底摧毁,他们的阵线向前推进了5.5千米,而且还收缴了180杆枪,擒获1100多名俘虏。经此一役,贵妇小径战区的实力有所增强,军队也恢复了之前的士气和信心。

[16]

11月16日,乔治·克列蒙梭(Georges Clemenceau)被任命为总理,六个月以来的混乱局面宣告结束,反战运动和国内低沉的士气也一扫而空,大后方开始呈现复苏的迹象。76岁的“老虎”宣布,他唯一的目标就是在国内外发动“全面战争”

。随着意大利军队在卡波雷托(Caporetto)的战败,再加上俄国和罗马尼亚的溃败,盟军第一次开始调整策略。他们在生死攸关的西线战场,非常害怕德军从东线调大批军队过来,在“美国的坦克抵达之前”

。随着意大利军队在卡波雷托(Caporetto)的战败,再加上俄国和罗马尼亚的溃败,盟军第一次开始调整策略。他们在生死攸关的西线战场,非常害怕德军从东线调大批军队过来,在“美国的坦克抵达之前”

发动大规模袭击。

发动大规模袭击。

1918年伊始,布洛赫在尚帕涅期待着发动“另一次凡尔登战役”

。严寒、多雪的冬天拖缓了德军的节奏,布洛赫也因此而得以重拾学术,开始研究一个重要的德国中世纪历史学家——格奥尔格·冯·贝洛(Georg von Below)。他批评贝洛的作品在言词上容易引起争论,对时间顺序毫不在意,有不少专业定义上的错误,而且其历史范畴非常狭隘——比如在界定自己的同胞时犯了一个典型的错误。因此他告诫读者,要避免“在我们即将到来的胜利之后”这样的说法。贝洛非常博学,用大量的证据表明中世纪的时候德国就存在国家的概念,但他却忽略了一个问题——民众的爱国精神。对布洛赫来说,民族意识是第一位的,它构成了公共法、公共权力的道德基础和正当性。因此,布洛赫斥责贝洛及其同胞所宣扬的观点——“国家就是一切,人民无足轻重。”

[17]

。严寒、多雪的冬天拖缓了德军的节奏,布洛赫也因此而得以重拾学术,开始研究一个重要的德国中世纪历史学家——格奥尔格·冯·贝洛(Georg von Below)。他批评贝洛的作品在言词上容易引起争论,对时间顺序毫不在意,有不少专业定义上的错误,而且其历史范畴非常狭隘——比如在界定自己的同胞时犯了一个典型的错误。因此他告诫读者,要避免“在我们即将到来的胜利之后”这样的说法。贝洛非常博学,用大量的证据表明中世纪的时候德国就存在国家的概念,但他却忽略了一个问题——民众的爱国精神。对布洛赫来说,民族意识是第一位的,它构成了公共法、公共权力的道德基础和正当性。因此,布洛赫斥责贝洛及其同胞所宣扬的观点——“国家就是一切,人民无足轻重。”

[17]

正如人们所料,鲁登道夫(Ludendorff)在西线发动了强有力的进攻。1918年3月至7月,德军连续发起了五次袭击,使用奇袭战术、近弹、重炮、冲锋队以及毒气等。德军在距离110千米至130千米左右,向巴黎发射了一枚远程炮弹,引起了人们的恐慌和混乱,造成了大量的平民伤亡和物质损失。 [18] 4月,盟军最终任命费迪南·福煦将军担任盟军总司令。上任伊始,他就显示出了自己的魄力和决心,完全推翻了贝当的防守策略。

图十二 布洛赫在第一次世界大战中(1914—1918)的位置

对布洛赫来说,1918年会面临很多新的挑战,但这同时也是他内省的一年。他的卷宗上记载着他所做的情报工作内容,包括军事命令、与英军的联络、各种信号、密码、地形测量以及宣传工作。此外,他还对法国逃兵进行审讯,为其在军事法庭上辩护。

布洛赫清楚地意识到,这场战争所带来的后果是颠覆性的,“针对的不仅是一个阶层,而是全人类”。不过,这也成为他一生中最重要的参照点之一,让他能够界定英雄行为和愚蠢做法,看清技术的优点和缺陷。对他和同时代的人来说,这一经历永远无法泯灭。

[19]

布洛赫清楚地意识到,这场战争所带来的后果是颠覆性的,“针对的不仅是一个阶层,而是全人类”。不过,这也成为他一生中最重要的参照点之一,让他能够界定英雄行为和愚蠢做法,看清技术的优点和缺陷。对他和同时代的人来说,这一经历永远无法泯灭。

[19]

在重燃战火的西线,布洛赫见证了多次军事行动。3月初,他驻扎在阿尔贡东部,两次遭遇过敌军的毒气攻势。他曾离开战场前往巴黎一周,亲眼目睹了贝尔莎大炮(Big Bertha)的巨大破坏力。整个4月,他几乎一直处于迁徙之中。在德军的猛烈攻击下,他们的队伍不得不进行漫长、疲劳的行军,曾距离亚眠不到13千米。5月,他两次被派往亚眠,其间他曾前往亚眠图书馆,发现自己第一次世界大战前写的小论文在历经轰炸之后依然完好无损。虽然第72步兵团主要参与指导和训练,但它依然处于远程炮弹和飞机的不断轰击之下。

1918年6月,德军对法军的埃纳省发动猛攻。当时,布洛赫在雷斯(Retz)森林东南的小城维莱科特雷(Villers-Cotterêts)——位于易受攻击的前线。6月12日破晓,德军使用毒气发动攻击,这使法军阵线遭到了重创,人员伤亡惨重。布洛赫的联络官就在这次攻击中阵亡。尽管如此,德军的进攻最终还是被遏制住了。由于有大量坦克做后盾,第72步兵团在反击中与德军进行了惨烈的近身肉搏。他们不但夺回了阵地,还向前推进了一千多米,擒获了几百名俘虏,以及缴获众多步枪和其他物资。

1918年7月6日,是布洛赫的32岁生日,他在这一天获得了第四次嘉奖,被表彰为一名“卓越的军官”。在最近的猛烈轰炸中,他非常勇敢地完成了很多侦察任务,为长官提供了不少重要情报,“在完成任务的过程中,他以身作则,显示出了无畏的勇气和坚定的决心”

。据说,维莱科特雷附近森林的英勇防御,对拯救巴黎大有裨益。

。据说,维莱科特雷附近森林的英勇防御,对拯救巴黎大有裨益。

最近的几次损失使布洛赫所在的团消耗殆尽。7月16日,他们不得不狼狈地撤退到瓦兹河(Oise)右岸的阿尔西(Arsy)。然而,布洛赫很快意识到,这只是法军两天后大反攻的第一步。德军无法打通通往巴黎的路。如今的盟军因美国军队的加入而实力大增,于是更加贯彻全面进攻的理念。布洛赫参与了对维勒蒙图瓦尔(Villemontoire)的进攻,德军使用机关枪负隅顽抗,使法军伤亡惨重,耗费五天时间才攻下来。8月2日,敌军开始撤退,也使他逐步回到了莱茵河。

8月18日,布洛赫被提升为上尉,他只参与了最后阶段的一小部分战斗。首先,第72步兵团乘火车和卡车,开赴几乎三百千米之外的孚日省(Vosges),并很快与一支美国部队会合。之后,他们沿着默尔特(Meurthe)河谷向西北行进,途经一系列相对平静的地区。当他们抵达南锡后,布洛赫离开了两周。10月中旬,他们在帕尔鲁瓦(Parroy)森林执行了一些侦察任务,抓捕了大量的俘虏,收缴了很多武器,同时也获得了不少有用的情报。

10月底,第72步兵团乘坐卡车返回尚帕涅。法美联军在此地合力进攻布尔特(Boult)森林,第72步兵团则被安置在武济耶(Vouziers)外面的预备队中。

11月5日,步兵团收到命令,开始撤离战场。他们强行军返回夏隆(Châlons),接着又开始了向东行进的旅程。布洛赫等人忍受着又湿又冷的环境,一路上几乎没有住所,偶尔还遭受炮弹的袭击。他们向南穿过数条他们1914年曾走过的路,沿途到处散落着德军和英军的卡车、坦克,满目疮痍,一片荒芜。当11月11日停战协定签订的时候,布洛赫已抵达离马恩河9千米远的莱皮讷。

11月5日,步兵团收到命令,开始撤离战场。他们强行军返回夏隆(Châlons),接着又开始了向东行进的旅程。布洛赫等人忍受着又湿又冷的环境,一路上几乎没有住所,偶尔还遭受炮弹的袭击。他们向南穿过数条他们1914年曾走过的路,沿途到处散落着德军和英军的卡车、坦克,满目疮痍,一片荒芜。当11月11日停战协定签订的时候,布洛赫已抵达离马恩河9千米远的莱皮讷。

布洛赫签收了团长米尼翁(Mignon)中校的电报,战争宣告结束。

布洛赫签收了团长米尼翁(Mignon)中校的电报,战争宣告结束。

最后一幕很快来临。布洛赫在三天内乘火车离开马恩,返回到洛林地区。第72步兵团沿摩泽尔河(Moselle)上行,抵达它位于孚日省的源头,并开始向阿尔萨斯行进。11月24日,他们穿过比桑(Bussang)关口的边界,布洛赫第一次踏上祖先们生活过的土地。

他们开启了一路凯旋之旅,经过许多城镇和乡村:上阿尔萨斯(Upper Alsace)、费尔德基希(Feldkirch)、鲁法克(Rouffach)、普法费南(Pfaffenheim)、涅德雷尔甘(Niederhergheim),无不受到了当地居民热情、周到的接待。他们在莱茵河的新布里萨克(Neuf-Brisach)附近建立了指挥部。如今,阿尔萨斯已获得解放,军官们开始安定下来。在他们履行和平时期的职责之前,布洛赫获得了二十天的假期,他借此返回巴黎与家人团聚。

他们开启了一路凯旋之旅,经过许多城镇和乡村:上阿尔萨斯(Upper Alsace)、费尔德基希(Feldkirch)、鲁法克(Rouffach)、普法费南(Pfaffenheim)、涅德雷尔甘(Niederhergheim),无不受到了当地居民热情、周到的接待。他们在莱茵河的新布里萨克(Neuf-Brisach)附近建立了指挥部。如今,阿尔萨斯已获得解放,军官们开始安定下来。在他们履行和平时期的职责之前,布洛赫获得了二十天的假期,他借此返回巴黎与家人团聚。

[1] 让·饶勒斯:《新型军队》( L'armée nouvelle )(1910;repr.Paris,1977),330~331页,引自布洛赫1916年的日记,布洛赫档案:《1914—1918年战争手记》(“Carnets de guerre,1914-1918”),艾蒂安藏品。

[2] 让·饶勒斯:《新型军队》,80~104页;莫里斯·法夫尔(Maurice Faivre):《饶勒斯的军事思想》(“La pensée militaire de Jaurès”),载《战略》( Stratégique ),1985(25),63~121页。猛烈的批评参见道格拉斯·珀尔奇(Douglas Porch):《进军马恩河:1871—1914年的法国军队》( The March to the Marne:The French Army 1871-1914 )(Cambridge,1981),210~211、246~250页。

[3] 杰克·斯奈德(Jack Snyder):《进攻的意识形态:军事决策的形成与1914年灾难》( The Ideology of the Offensive:Military Decision Making and the Disasters of 1914 )(Ithaca,N.Y.,1984),15~106页。

[4] 马克·费罗(Marc Ferro):《第一次世界大战(1914—1918)》( The Great War,1914-1918 )(London,1973),49~55页;巴巴拉·塔奇曼(Barbara Tuchman):《八月炮火》( The Guns of August )(New York,1962),28~43、163~262、341~372页。

[5] 马克·布洛赫:《1914—1915年战争回忆》,9~10页;参见亨利·迪沙诺(Henri Desagneaux):《1914—1918年战争日记》( Journal de guerre 1914-1918 )(Paris,1971),1914年8月1日;让-雅克·贝克(Jean-Jacques Becker):《1914年法国如何参战》( 1914:Comment les Français sont entrés dans la guerre )(Paris,1977)。

[6] 关于预备役军人在法国军队中的低优先级问题,参见理查德·D.查理纳(Richard D.Challener):《1866—1939年法国全民皆兵理论》( The French Theory of the Nation in Arms,1866-1939 )(New York,1955),82~83页。

[7] 约翰·埃利斯(John Ellis):《凝视地狱:第一次世界大战中的堑壕战》( Eye-Deep in Hell:Trench Warfare in World War I )(New York,1976);其他相关的作品包括:H.瓦尔纳·艾伦(H.Warner Allen):《连续的战线:沿法国战壕从瑞士到北海》( The Unbroken Line:Along the French Trenches from Switzerland to the North Sea )(London,1916);埃里克·冯·法金汉(Erich von Falkenhayn):《德国总参谋部及其决策(1914—1916)》( The German General Staff and Its Decisions,1914-1916 )(Freeport,N.Y.,1971),43~53页;C.R.M.F.克鲁特维尔(C.R.M.F.Cruttwell):《第一次世界大战(1914—1918)》( A History of the Great War,1914-1918 )(2d ed.,Oxford,1969),106~113页;J.梅耶(J.Meyer):《第一次世界大战时期战士的日常生活》( La vie quotidienne des soldats pendant la Grande Guerre )(Paris,1966);埃里克·J.里德(Eric J.Leed):《无主之地:第一次世界大战时期的战斗和身份》( No Man's Land:Combat and Identity in World War I )(Cambridge,1979);以及托尼·阿什沃斯(Tony Ashworth):《1914—1918年的堑壕战:和平共存体制》( Trench Warfare,1914-1918:The Live and Let Live System )(New York,1980)。

[8] 《第一次世界大战中的德军251个师(1914—1918)》[ Histories of 251 Divisions of the German Army Which Participated in the War(1914-1918 )](Washington,D.C.,1920),198~200、320~323、371~373页;例如,第27师(隶属符腾堡王国第13军团)是德国最优秀的部队之一,在阿尔贡驻扎到1915年年底。

[9] 关于地形地势,参见《1914—1918年的凡尔登与阿尔贡》(第一次世界大战战场图解指南)( Verdun,Argonne,1914-1918 )(Illustrated Guide to the Battle Fields,1914-1918)(Clermont-Ferrand,1931),14~16页;也可参见马克·布洛赫:《1914—1915年战争回忆》,28~29页。

[10] 马克·布洛赫:《1914—1915年战争回忆》,42~43页。参见皮埃尔·昆廷-鲍查特(Pierre Quentin-Bauchart):《1914年8月至1916年10月信件》( Lettres août 1914-octobre 1916 )(Paris,1918),44~45页,给出了公告的文本。昆廷-鲍查特是一个历史学家,第272步兵团的参谋,在索姆河战场牺牲;他的信件和回忆录记载了法军从比利时撤退以及马恩河战役的情景,可以与布洛赫的《1914—1915年战争回忆》相互补充。

[11] H.文森特、L.穆拉特(H.Vincent and L.Muratet):《伤寒与副伤寒(症状、病因与预防)》[ La fièvre typhoïde et les fièvres paratyphoïdes(Symptomatologie,étiologie,prophylaxie)] (Paris,1917)。威尔莫特·海宁汉姆(Wilmot Herringham):《法国的内科医生》( A Physician in France )(London,1919),103~104页。在一开始的九个月,法国预计有5万至6万伤寒病例,而截止到1915年11月10日,英国的病例只有1365人。也可参见弗里德里希·普林真(Friedrich Prinzing):《战争中的流行病》( Epidemics Resulting from Wars )(Oxford,1916),8~9页及各处,以及阿瑟·赫斯特(Arthur Hurst):《战争中的内科病》( Medical Diseases of War )(Baltimore,1944),261~283页。

[12] 《伤寒症研究成果》(“Contribution à l'étude des états typhoïdes”),载《法兰西科学院周刊》( Comptes-Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences ),1915(160),263~265页;《稽留热的整体演变》(“Evolution générale des fièvres continues”),载《医学杂志》( La Presse Médicale )(Paris),1915年8月26日(23),317页;M.所罗门(M.Salomon):《伤寒症最新的临床成果》(“Récentes acquisitions cliniques sur la fièvre typhoïde”),载《战争病理学概论》[ Revue Générale de Pathologie de Guerre (1916)];尤其是雅克·卡莱斯(Jacques Carles):《士兵的伤寒症》(“La fièvre typhoïde du combattant”),载《波尔多医学杂志》( Journal de Médicnie de Bordeaux ),1916年2月(6),65~68页。

[13] 马克·布洛赫:《1914—1915年战争回忆》,53~54页;二十五年后,布洛赫在《奇怪的战败》(25页)中回忆说,他作为一名志愿者提前返回前线。关于第72步兵团的历史,见《行军日志》;也可见《第一次世界大战期间的第72步兵团》( Historique de 72e régiment d'infanterie pendant la campagne 1914-1918 )(Paris,1920)。布洛赫档案《1914—1918年战争手记》中,包含了出版物的草稿。

[14] 布洛赫档案:《1914—1918年战争手记》,1916年1月13—22日,5月30日至6月1日,10月1—21日,11月15—29日;古斯塔夫致卡克皮诺的信,1916年7月24日,1917年1月3日,卡克皮诺文稿,法兰西学院档案;加布里埃尔·佩尔勒(Gabriel Perreux):《大战期间法国平民的日常生活》( La vie quotidienne des civils en France pendant la Grande Guerre )(Paris,1966),188~201页及全书各处。

[15] 盖伊·佩德罗西尼(Guy Pedroncini):《1917—1918年的总指挥贝当》( Pétain,général en chef,1917-1918 )(Paris,1974),20~21、40~42、44~48、57~62、109、166页;也可参见杰雷·克莱门斯·金(Jere Clemens King):《将军与政治家:1914—1918年法国统帅部、国会与政府之间的冲突》( Generals and Politicians:Conflict between France's High Command,Parliament,and Government,1914-1918 )(Westport,Conn.,1971),140~191页。

[16] 《第72步兵团史》;约翰·特拉恩(John Terraine):《赢得战争》( To Win a War )(Garden City,N.Y.,1981),11~13页。

[17] 贝洛的评论,《中世纪时期的德意志国家(一)》( Der deutsche Staat des Mittelalters 1 )(Leipzig,1914),载《历史评论》,1918(128),343~347页;古斯塔夫致戴维的信,1918年1月27日,国家档案馆档案,M1 318 1。

[18] 古斯塔夫致卡克皮诺的信,1918年4月1日。也可参见亨利·W.米勒(Henry W.Miller):《巴黎炮:德军远程炮炮击巴黎与1918年的大反攻》( The Paris Gun:The Bombardment of Paris by the German Long Range Guns and the Great Offensives of 1918 )(New York,1930);阿瑟·班克斯(Arthur Banks):《第一次世界大战军事地图集》( A Military Atlas of the First World War )(New York,1975),184~187页,提到了四次主要的炮击及其损失。

[19] 布洛赫档案:《1914—1918年战争手记》,1918年(引自巴雷斯);也可见马克·布洛赫:《奇怪的战败》,141页。参见本书作者卡萝尔·芬克为布洛赫《1914—1915年战争回忆》所写的序言,布洛赫这本书由卡萝尔·芬克译,新版(Cambridge,1988),64~73页;大卫·英格兰德(David Englander):《1914—1918年的法国士兵》(“The French Soldier,1914-1918”),载《法国历史(一)》( French History 1),1987(1),49~67页;史蒂法纳·奥杜安-卢佐(Stéphane Audouin-Rouzeau):《从堑壕日记看1914—1918年的法国士兵与国家》(“Les soldats français et la nation de 1914 à 1918 d'après les journaux de tranchées”),载《近现代史杂志》,1987年1—3月(34),66~86页。