记里鼓车者,能自报告驱行远近之车也。车中装设机械,因车行之里数而使鼓鸣,故称,又名大章车。其见于史籍,始自《晋书·舆服志》。

唐杜佑《通典》称东晋安帝义熙十三年(四一七)刘裕灭后秦获此车,而谓未详其所由来。

唐杜佑《通典》称东晋安帝义熙十三年(四一七)刘裕灭后秦获此车,而谓未详其所由来。

《宋书》所载与此符。

《宋书》所载与此符。

《晋书·舆服志》云:“记里鼓车,制如指南(车)。上有鼓;车行一里,木人击鼓一槌。”此车自晋以来仅为天子仪仗所用,乃卤簿先驱车之一。其形式,据《南齐书》所载:“上施华盖,子襟衣,漆画鼓;机皆在内”

《晋书·舆服志》云:“记里鼓车,制如指南(车)。上有鼓;车行一里,木人击鼓一槌。”此车自晋以来仅为天子仪仗所用,乃卤簿先驱车之一。其形式,据《南齐书》所载:“上施华盖,子襟衣,漆画鼓;机皆在内”

。隋开皇九年(五八九)平陈,此车亦为当时战利品之一。其后唐因得而用焉。宪宗元和(八〇六—八二〇)中,典作官金公立尝重修其制法上之。

。隋开皇九年(五八九)平陈,此车亦为当时战利品之一。其后唐因得而用焉。宪宗元和(八〇六—八二〇)中,典作官金公立尝重修其制法上之。

《宋书》《隋书》记此车之制均与《晋书·舆服志》无异。

惟《通典》附注引晋崔豹《古今注》云:“大章车,所以识道里也;起自西京;亦曰记里车。车上下为二层,皆有木人。行一里,下层击鼓;行十里,上层木人击镯”

惟《通典》附注引晋崔豹《古今注》云:“大章车,所以识道里也;起自西京;亦曰记里车。车上下为二层,皆有木人。行一里,下层击鼓;行十里,上层木人击镯”

。今所传伪本崔豹《古今注》及后唐马缟《中华古今注》中均有此一段,字句悉符

。今所传伪本崔豹《古今注》及后唐马缟《中华古今注》中均有此一段,字句悉符

;而伪崔书乃割裂马书而成者也。

;而伪崔书乃割裂马书而成者也。

吾侪稽史至此,乃发生一大疑问。杜佑为唐人,决不及见作于后唐以后之伪本《古今注》,若《通典》所引系出杜佑手,则所引非另一伪本,即崔豹原书;然若为崔豹原书,则晋代记里鼓车,已能一里击鼓,十里击镯,何以晋、宋、隋诸史所述记里鼓车,皆仅能报一里之数?然则杜佑所引为另一伪本乎?抑《通典》所引非出杜佑手,而为后人所羼益乎?以吾观之,后一说较近,其故有二:(一)崔豹为晋东渡前人,杜佑既引其所纪记里鼓车,则不当又谓东晋刘裕平秦所获记里鼓车,不详所由来。(二)《通典》所引与伪本字句悉符,有后人采伪本添注,而传刻者误为原文之可能。然则两层制(即上引《古今注》所记之制)之记里鼓车,当起于何时?曰,大约起于唐;上引后唐马缟书已有两层制之记里鼓车之记述矣。马氏所记又云:“《尚方故事》中有造(记里鼓)车法。”

吾侪稽史至此,乃发生一大疑问。杜佑为唐人,决不及见作于后唐以后之伪本《古今注》,若《通典》所引系出杜佑手,则所引非另一伪本,即崔豹原书;然若为崔豹原书,则晋代记里鼓车,已能一里击鼓,十里击镯,何以晋、宋、隋诸史所述记里鼓车,皆仅能报一里之数?然则杜佑所引为另一伪本乎?抑《通典》所引非出杜佑手,而为后人所羼益乎?以吾观之,后一说较近,其故有二:(一)崔豹为晋东渡前人,杜佑既引其所纪记里鼓车,则不当又谓东晋刘裕平秦所获记里鼓车,不详所由来。(二)《通典》所引与伪本字句悉符,有后人采伪本添注,而传刻者误为原文之可能。然则两层制(即上引《古今注》所记之制)之记里鼓车,当起于何时?曰,大约起于唐;上引后唐马缟书已有两层制之记里鼓车之记述矣。马氏所记又云:“《尚方故事》中有造(记里鼓)车法。”

惜其书已佚。盖宋以前,此车之造法无可考也。A.C.Moule氏谓唐张彦振于记里鼓车尝为赋以描述之,见《历代赋海》。

惜其书已佚。盖宋以前,此车之造法无可考也。A.C.Moule氏谓唐张彦振于记里鼓车尝为赋以描述之,见《历代赋海》。

予按《全唐文》有《大章车赋》一篇,惟作者已阙名;张彦振只有《指南车赋》,而无《记里鼓车赋》也。

予按《全唐文》有《大章车赋》一篇,惟作者已阙名;张彦振只有《指南车赋》,而无《记里鼓车赋》也。

宋代记里鼓车为两层制;赤质,四面画花鸟,重台,勾栏,雕拱,一辕,凤首。驾士旧十八人,太宗雍熙四年(九八七)增为三十人。仁宗天圣五年(一〇二七)内侍卢道隆上其造法。徽宗大观元年(一一〇七)内侍吴德仁复修改卢法上之。

又宋江少虞《皇朝类苑》记宋代有苏弼者亦尝重修此车。

又宋江少虞《皇朝类苑》记宋代有苏弼者亦尝重修此车。

苏氏年代,史无可征;然江书作于绍兴十五年(一一四五),苏氏当在其前也。《元史·舆服志》无记里鼓车之称述;然《元史》仓卒战书,诸多阙漏,不能据是遂谓当时记里鼓车已亡;元杨维桢有《记里鼓车赋》

[1]

一篇,于此车尚有极明确之观念也。明清以来,此车已不为天子仪仗所用,遂乃绝迹于人间矣。

苏氏年代,史无可征;然江书作于绍兴十五年(一一四五),苏氏当在其前也。《元史·舆服志》无记里鼓车之称述;然《元史》仓卒战书,诸多阙漏,不能据是遂谓当时记里鼓车已亡;元杨维桢有《记里鼓车赋》

[1]

一篇,于此车尚有极明确之观念也。明清以来,此车已不为天子仪仗所用,遂乃绝迹于人间矣。

卢、吴二氏之记里鼓车造法,并见于宋岳珂《愧郯录》及《宋史》

中。二书所载除一二讹漏外,余全相同。然其叙述极不明晰,不完备;近西儒之读《宋史》者,尝苦其难解。

中。二书所载除一二讹漏外,余全相同。然其叙述极不明晰,不完备;近西儒之读《宋史》者,尝苦其难解。

愚既译A.C.Moule氏之《宋燕肃、吴德仁指南车造法考》,尝师其图解指南车之法,以研究记里鼓车,颇觉其造法大纲,尚可推寻。兹述吾研究所得之结果如次。

愚既译A.C.Moule氏之《宋燕肃、吴德仁指南车造法考》,尝师其图解指南车之法,以研究记里鼓车,颇觉其造法大纲,尚可推寻。兹述吾研究所得之结果如次。

《宋史》记卢道隆之造法云:

独辕,双轮。箱上为两重,各刻木为人,执木槌。足轮各径六尺。围一丈八尺。足轮一周而行地三步。以古法六尺为步,三百步为里,用较今法,五尺为步,三百六十步为里。立轮一,附于左足,径一尺三寸八分,围四尺一寸四分,出齿十八,齿间相去二寸三分。下平轮一,其径四尺一寸四分,围一丈二尺四寸二分,齿间相去与附立轮同。立贯心轴一,其上设铜旋风轮一,出齿三,齿间相去一寸二分。中(立)

平轮一,其径四尺,围一丈二尺,出齿百,齿间相去与旋风轮等。次安小平轮一,其径三寸少半寸,围一尺,出齿十,齿间相去一寸半。上平轮一,其径三尺少半尺,围一丈,出齿百,齿间相去与小平轮同。其中平轮转一周,车行一里,下一层木人击鼓;上平轮转一周,车行十里,上一层木人击镯。凡用大小轮八,合二百八十五齿,互相钩

平轮一,其径四尺,围一丈二尺,出齿百,齿间相去与旋风轮等。次安小平轮一,其径三寸少半寸,围一尺,出齿十,齿间相去一寸半。上平轮一,其径三尺少半尺,围一丈,出齿百,齿间相去与小平轮同。其中平轮转一周,车行一里,下一层木人击鼓;上平轮转一周,车行十里,上一层木人击镯。凡用大小轮八,合二百八十五齿,互相钩

,犬牙相制;周而复始。

,犬牙相制;周而复始。

按文中所记小平轮,及上平轮之径围,俱有差误。“三寸少半寸”一语,亦殊费解。如解作二寸五分;则周围当合七寸五,与“围一尺”及“齿间相去一寸半”俱不合;如解作三寸又半寸,或三寸半稍不足,则与围一尺之说尚可相通,惟与齿距寸半之说,仍未能相符。“径三尺少半尺”语,亦同一费解。虽然,就足轮直径及各轮齿数计算

,构造原法已可推寻。文以上二语之讹误,原则上并无重要关系。兹试将全释述如下,以明诸齿轮之作用。

,构造原法已可推寻。文以上二语之讹误,原则上并无重要关系。兹试将全释述如下,以明诸齿轮之作用。

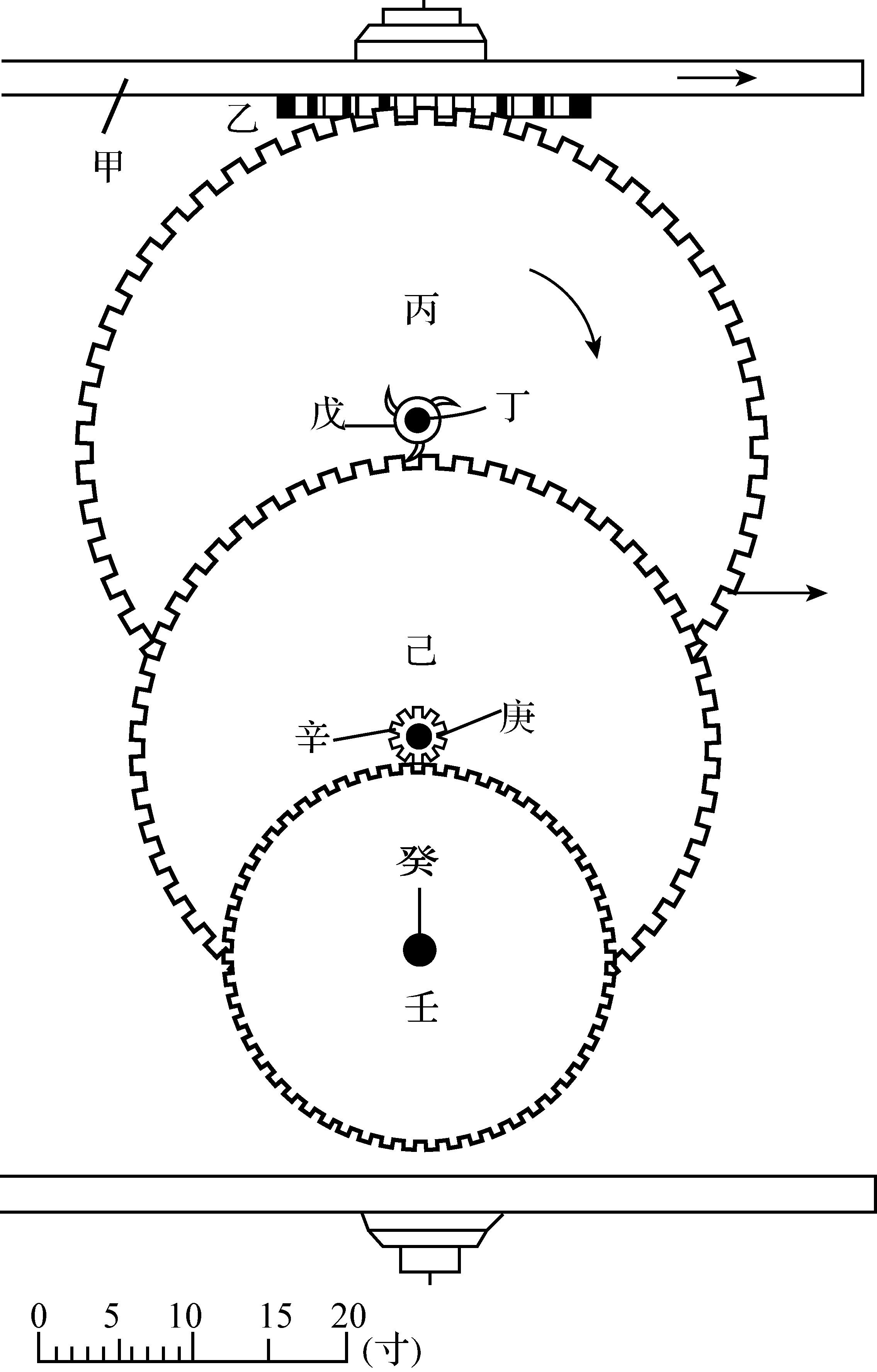

如下图,(甲)为车之左足轮,其直径六尺。(甲)轮内向紧附一同心(即《宋史》之立轮)轮(乙),其直径一尺三寸八分,出齿十八。(丙)轮(即《宋史》所谓下平轮)平置于(乙)轮上,而与之相衔接;其直径三倍于(乙)轮之直径,长四尺一寸四分,出齿五十四,齿间距离与(乙)轮同。(丁)轴贯(丙)轮之心,紧镶于(丙)轮,随之而转;此轴上达于车箱下层之底,其下端有窠以承之。(戊)为小曲齿轮(即《宋史》所谓旋风轮),紧镶于(丁)轴,出齿三,齿间相去一寸二分;此轮与(丙)轮平行,而略相距离。与(丙)轮平行而与曲齿轮(戊)相衔接者为(己)轮(即《宋史》所谓中平轮),其直径四尺,出齿一百,齿间距离亦为一寸二分。(庚)轴贯(己)轮之心,紧镶于(己)轮,下有窠以承之,上达于车箱下层。(辛)轮(即《宋史》之小平轮)紧镶于(庚)轴,与(己)轮平行,而相距离;其直径二寸五分(?),出齿十,齿间相去一寸半。与(己)轮相平行,而与(辛)轮相衔接者为(壬)轮(即《宋史》所谓上平轮),其直径二尺五寸(?),出齿百,齿间距离与(辛)同。(癸)轴贯(壬)轮之心,紧镶于(壬)轮,上达车箱之上层,下有窠以乘之。(丁)(庚)(癸)三柱皆直立。各平轮圆心,及(甲)轮圆心与其切地之点,同在一垂直地面而与足轮(甲)正交之平面上。当车行时,齿轮(乙)(丙)(戊)(己)(辛)(壬)同时俱转。足轮径六尺,按当时所用周三径一之率算之,其周之长为十八尺,即三步。足轮每转一周时,(乙)轮随之转一周,而与(乙)轮相衔接之下平轮(丙)适转三分之一周,紧镶于(丙)轮之轴之曲齿轮(戊)亦转三分之一周;(戊)轮共有三齿,转三分之一周,即转一齿,与(戊)轮相衔接之平轮(巳〔己〕)亦转一齿。足轮转百周,车行适三百步,即一里,(己)轮适转百齿即一周;故《宋史》云“中平轮转一周,车行一里”也。中平轮既转一周,则紧镶于中平轮之轴之小平轮(辛)亦转一周;(辛)轮共有十齿,故与之相衔接之上平轮(壬),适转十齿,即一周之十分一。故《宋史》又云:“上平轮转一周,车行十里”也。

卢道隆记里鼓车中诸齿轮之装置

由上观之,记里鼓车各轮之装置,据《宋史》本文尚无不可解之处。虽然,其何以使上层木人击鼓,下层木人击镯乎?A.C.Moule氏云:“书(《宋史》)中于车中上下层木人如何击镯击鼓,未加正确说明。”故欲据今所得之资料,而确考其造法之全部,定属不可能之事。以吾之揣测,或者(庚)(癸)两柱,上达于车箱者

,各紧镶一执槌之木人;鼓若镯或悬于木人之旁,其位置可环木人而迁移;鼓(镯仿此)之悬法,或使木人击鼓时,鼓面之下部能向后上退,上部向前下伸,鼓槌掠鼓缘而转向鼓后,鼓乃渐复原位。《宋史》次节述吴德仁造法,所谓“木横轴上关捩拨子各一”者,或所以使鼓(或镯)移易位置之具。然吾所推想既无实征,绝不敢决原法如是也。

,各紧镶一执槌之木人;鼓若镯或悬于木人之旁,其位置可环木人而迁移;鼓(镯仿此)之悬法,或使木人击鼓时,鼓面之下部能向后上退,上部向前下伸,鼓槌掠鼓缘而转向鼓后,鼓乃渐复原位。《宋史》次节述吴德仁造法,所谓“木横轴上关捩拨子各一”者,或所以使鼓(或镯)移易位置之具。然吾所推想既无实征,绝不敢决原法如是也。

《宋史》记吴德仁之造法云:

车箱上下为两层。上安木人二身,各手执槌。轮轴共四。

内左壁车脚立轮一,安在车箱内,径二尺二寸五分,围六尺七寸五分,二十齿,齿间相去三寸三分五厘。又平轮一,径四尺六寸五分,围一丈三尺九寸五分,出齿六十,齿间相去二寸四分。

内左壁车脚立轮一,安在车箱内,径二尺二寸五分,围六尺七寸五分,二十齿,齿间相去三寸三分五厘。又平轮一,径四尺六寸五分,围一丈三尺九寸五分,出齿六十,齿间相去二寸四分。

上大平轮一,通轴贯上,径三尺八寸,围一丈一尺,出齿一百,齿间相去一寸二分。立轴一,径二寸二分,围六寸六分,出齿三,齿间相去二寸二分,外大平轮,轴上有铁拨子二。又木横轴上关捩拨子各一。其车脚转一百遭,通轮轴转周,木人各二,击钲鼓。

上大平轮一,通轴贯上,径三尺八寸,围一丈一尺,出齿一百,齿间相去一寸二分。立轴一,径二寸二分,围六寸六分,出齿三,齿间相去二寸二分,外大平轮,轴上有铁拨子二。又木横轴上关捩拨子各一。其车脚转一百遭,通轮轴转周,木人各二,击钲鼓。

此节所叙述,更凌乱残缺,数目字之讹误(如“径三尺八寸,围一丈一尺”)无论矣。“车脚(即足轮)上”既有“立轮”,在车箱内,则必当更有一轮焉,附于足轮之内向而与此立轮相衔接;惟文中无之。其所谓“又平论一”当平置于立轮上,与之相衔接。盖平轮之齿数(六十)为立轮齿数之三倍,立轮转三周时,平轮适转一周,其用正与卢法之(乙)(丙)二轮同(参看附图)。惟再读下文,则难题立见。所谓“大平轮”当与何轮相衔接乎?所谓“立轴一”,当为何轮之轴乎?吾细思之,“立轴”当即上“又平轮一”之平轮之轴;“大平轮”当与此立轴之齿相衔接,故原文云“立轴一……外大平轮”也。此立轴正与卢法之(丁)轴相当,此大平轮正与卢法之(己)轮相当。盖立轴上有三齿,大平轮有百齿,故立轴及立轴所镶附之轮(即“又平轮一”之平轮)转一周时,大平轮适转3/100周;而大平轮转一周时,立轴及平轮适转100/3周,立轮及足轮适转3×100/3即100周;卢法(己)轮转一周时足轮适转一百周,正与此同。由是观之,吴法与卢法原理上全相同;所不同者,惟吴于(乙)(丙)二轮间添设一轮,而又改易其齿数耳。然上述诸轮仅足敷车箱下层之用。吴车据《宋史》所称,既为两层制,则至少必当尚有二轮,与卢法之(辛)(壬)相当。而《宋史》独付阙如。此实极重要之遗漏。文中所谓“轴上有铁拨子二”,此拨子究作何用,至今尚无从揣测也。

原载《清华学报》第2卷第2期,1925年12月

[1]

杨赋有云:“虚轮晕轸;横辕倚

。平厢层构,低高间施。木镌象以正立;手潜奋以有持。列鼓镯于上下,各叩击以司时。”见《图书集成·经济汇编·考工典》,第一七五卷,车舆部,第一四页,殿本。

。平厢层构,低高间施。木镌象以正立;手潜奋以有持。列鼓镯于上下,各叩击以司时。”见《图书集成·经济汇编·考工典》,第一七五卷,车舆部,第一四页,殿本。