天下之道統於六藝而已,六藝之教終於《易》而已。學《易》之要觀象而已,觀象之要求之十翼而已。孔子晚而系《易》,十翼之文幸未失墜,其辭甚約而其旨甚明。商瞿、子夏之徒初不聞別為之傳, 今傳子夏《易傳》是晚出依托。 自漢而後,師說始分。由京、孟逮於虞、荀,雖各有所推衍,或出緯候,其書亦闕不具。王輔嗣始創忘象之論,其後言象者寖流於方伎。直至伊川特重玩辭,然辭固未能離乎象也。邵氏長於極數,然數固未嘗不本於理也。清儒力攻圖書,將‘天一地二’之言亦可廢乎?近人惡言義理,將‘窮理盡性’之說為虛誕乎?何其若是之紛紛也?大抵觀變者不必尚佔,觀象者先求盡辭,故說義不能祧王、程,玩佔不能廢京房。在漢則子云之《太玄》,在宋則堯夫之《皇極》,象數之宗也。若必以伏羲為先天,文王為後天,則與《文言》不符。不有十翼,《易》其終為卜筮之書乎?‘聖人設卦觀象,係辭焉而明吉凶’,皆憂患後世不得已而垂言。《易》者,象也。象也者,像也。卦固象也,言亦象也,故曰‘聖人立象以盡意’,‘系辭焉以盡其言’,所以設卦為觀象也,系之以辭為明吉凶也。能盡其意者,非由象乎?明吉凶者,非由辭乎?然則觀象者,亦在盡其意而已,何事於‘忘’?乾馬坤牛之象,易知也;吉凶悔吝剛柔變化之象,微而難知也。未得其意而遽言忘象,未得其辭而遂雲忘言,其可乎?且忘象之象亦象也,忘言之言亦言也,是以聖人曰‘盡’而不曰‘忘’。尋言以觀象而像可得也。尋象以觀意而意可盡也。數猶象也,象即理也,從其所言之異則有之。若曰可遺,何謂‘以言乎天地之間則備’邪?與其求之後儒,何如直探之十翼?今為初學聊示津逮,未遑博引,但欲粗明觀象之法,直抉根原,刊落枝葉,必以十翼為本。間有取於二氏之說,假彼明此,為求其易喻。然臨機施設,未能精思,略引端緒,不務幽玄,廣可千言,約則數語,了不次第,故題曰‘卮言’。冀或少助學者尋繹,匪敢自居於說《易》也。

附語:

《系辭傳》曰:‘夫《易》何為者也?夫《易》開物成務,冒天下之道,如斯而已者也。’《易》為六藝之原,亦為六藝之歸。《乾》《坤》開物,六子成務,六藝之道,效天法地,所以成身。‘以通天下之志’,《詩》《書》是也;‘以定天下之業’,《禮》《樂》是也;‘以斷天下之疑’,《易》《春秋》是也。冒者,覆也。如天之無不覆幬,即攝無不盡之意。知《易》‘冒天下之道’,即知六藝冒天下之道,‘無不從此法界流,無不還歸此法界’。故謂六藝之教終於《易》也。

《華嚴》‘法界’之名與《易》義相準。

‘忘象’之說本於《莊子》,然莊子即是深於觀象者,其所言莫非像也。

《河圖》數即本於《系傳》‘天地之數五十有五’一節。《太玄》一六共宗,二七同道,三八為朋,四九為友,五五相守,畫出來即《河圖》也。《洛書》九官出《乾鑿度》,皆出漢人,不始於宋也。

佔是古法。‘觀變”云者,不必定指卦變。人心一動,變即從此始矣。有變而之吉,有變而之凶,其象亦見於卦。佔者據卦象以斷,其吉凶可知也。然吉凶之道,皆由自致,初不待於佔。玩佔者,在觀其吉凶之所由而慎之於動,豈必日事蓍龜哉!

司馬溫公曰:‘《易》有七、八、九、六,謂之四象。《玄》有一、二、三,謂之三摹。’按揚雄立天、地、人三玄,玄即道也。其畫以一為天玄一方,--為地玄二方,---為人玄三方。是以一為天數,二為地數,三為人數,人道必兼天地之道也。三摹而四分之,為方、州、部、家,極於八十一首以當卦,合為七百二十九讚以當爻,所謂准《易》也。

揚雄善用奇,邵子善用偶。

先天而天弗違者,得乎理而一於天者也;後天而奉天時者,順乎理而合於天者也。老氏謂‘吾不知誰之子,象帝之先’,佛氏謂‘一心遍現十法界,當知法界性,一切唯心造’,先天也。‘上律天時,下襲水土’,‘存心養性,所以事天’,後天也。老氏亦言治人事天。性德是先天,未見氣時,此理已具,所謂‘沖漠無朕’者也。修德是後天,形而後有,‘善反之而存’者也。所謂‘體信達順’,‘配義與道’者也。是知不可以先天、後天分屬伏羲、文王。

像是能詮,意是所詮。

吉凶是《易》之情,辭是聖人之情。《易》之情見於象,‘聖人之情見於辭’,‘是故其辭危,危者使平,易者使傾’也。

數在象後,理在象先。離理無以為象,離象無以為數。物之象即心之象也。

題‘卮言’者,亦有二義:一不執義,二不盡義。不執者,郭象云:‘卮滿則傾,空則仰,非持故也。況之於言,因物隨變,唯彼之從。’此言不執持一己之見,乃隨順舊師所說,亦不主於一家,但取言說方便足以顯義而已。不盡義者,卮本酒器,滿亦無多。又其為器也形圓,故司馬貞以為支離無首尾之言。然如人飲海,雖僅一滴,而咸味具足,但取知味,不盡其量也。

又莊子所謂‘和以天倪’者,自釋云“不言則齊,齊與言不齊,言與齊不齊也,故曰無言。言無言,終身言,未嘗言;終身不言,未嘗不言’,夫是之謂‘和以天倪’。

《說卦傳》曰:‘昔者聖人之作《易》也,將以順性命之理,是以立天之道曰陰與陽,立地之道曰柔與剛,立人之道曰仁與義。’《系辭傳》曰:‘《易》之為書也,廣大悉備,有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而兩之,故六。六者非他也,三才之道也。’是知三才之道所以立者,即是順性命之理也。凡言理,與道有微顯之別。理本寂然,但可冥證,道則著察見之流行。就流行言,則曰三才;就本寂言,唯是一理。性命亦渾言不別,析言則別。性唯是理,命則兼氣。理本純全,氣有偏駁,故性無際畔,命有終始。然有是氣則必有是理,故命亦以理言也。順此性命之理,乃道之所以行。不言行而言立者,立而後能行也。順理即率性之謂也,立道即至命之謂也,故又曰‘窮理盡性以至於命’,此《易》之所為作也。知聖人作《易》之旨如此,然後乃可以言學《易》之道。

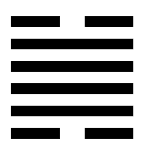

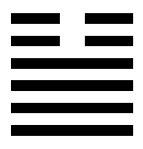

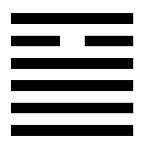

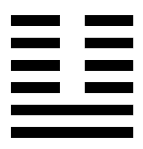

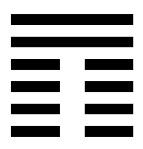

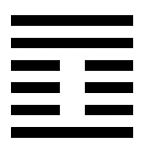

聖人作《易》,乃是稱性稱理,非假安排。《系辭傳》曰:‘《易》有太極,是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。’當知言‘有’者,謂法爾如然,非是執有;言‘生’者,謂依性起相,非是沈空。從緣顯現故謂生,乃不生而生。遍與諸法為體故謂有,乃不有而有。太極者,一理至極之名;兩儀者,二氣初分之號。一理不可見,於二氣見之。畫卦之初,以奇偶像陰陽,亦以象動靜。動靜無端,陰陽無始,本不可思議。欲擬諸形容,唯奇偶之相似之。一奇一偶,其數為三。蓋有一則有二,有二則有三。老氏曰‘一生二,二生三,三生萬物’,邵氏曰‘《易》有真數三而已’是也。一分為二,二分為四,四分為八,則八卦成列矣。附圖

兩儀 儀者,匹也。董生云:‘自內出者,非匹不行;自外入者,無主不止。’從體起用謂之‘自內出’,會相歸性謂之‘自外入’。太極為主,兩儀為匹,兩儀所以行太極也。出入、內外皆是假名,不可執礙。

—陽

--陰

四象 陰陽之中複分陰陽,則成太、少。太陽為陽中之陽,少陰為陽中之陰,少陽為陰中之陽,太陰為陰中之陰也。

太陽

太陽

少陰

少陰

少陽

少陽

太陰

太陰

八卦 凡為陽爻者十二,陰爻亦十二。自《乾》至《震》順觀之,自《坤》至《巽》逆觀之,則陰爻陽爻互易,所謂八卦相錯也。

☰乾一

☱兌二

☲離三

☳震四

☴巽五

☵坎六

☶艮七

☷坤八

因而重之,八分為十六,十六分為三十二,三十二分為六十四,則六十四卦具, 於奇偶之畫上再加一奇一偶,凡六位而成。圖略。 此謂‘分陰分陽,迭用柔剛’。‘剛柔相推而生變化’,此謂‘上下無常’,‘剛柔相易’也。《易》之名書,本取變易為義。聖人觀於此變易之象,而知其為不易之理,又有以得其簡易之用。故鄭氏以三義說之,為能得其旨也。 唐釋杜順作《華嚴法界觀門》,實與三易之旨冥符。真空觀當不易義,理事無礙觀當變易義,週徧含容觀當簡易義。易即一真法界也。此義恐初機難喻,不欲敷演,如有善學者,可自思之。 此為八卦生起之序, 吉凶、大業向後別釋。 觀象須從此起。重卦六十四,即此八卦之行布陰陽、剛柔、往來、上下、進退、消息、變化之象也。太極以像一心,八卦以象萬物。‘心外無物’,故曰‘陰陽一太極也’。‘天地設位,而《易》行乎其中’,‘乾坤成列,而《易》立乎其中’,故曰:‘乾坤,其《易》之縕邪?’又曰:‘乾坤,其《易》之門邪?’‘闔戶謂之坤,辟戶謂之乾,一闔一辟謂之變,往來不窮謂之通。’統之以乾坤,而天地之德可通也;約之以六子,而萬物之情可類也。故以氣之流形言之,則為天、地、雷、風、水、火、山、澤之象;以其德之力用言之,則為健、順、動、入、陷、麗、止、說之象; 動、陷、止皆健之屬,入、麗、說皆順之屬。 以其相對言之,則為剛柔、起止、上下、見伏之象;以其相成言之,則為定位、通氣、相薄不相悖、相逮不相射之象;以其屈伸聚散言之,則有動散、潤烜、止說、君藏之象,亦即雷霆、風雨、日月、寒暑之象:所以行變化、成萬物者略攝於是矣。觀於天地之道而人道可知,觀於《乾》《坤》六子之象而六十四卦之象可知,而一心、陰陽、動靜之象可知。‘乾道變化,各正性命’,非精義入神,其孰能與於此,此性命之原也。如是觀者,是名貞觀,此觀象之初門也。

《系辭傳》曰:‘《易》之為書也不可遠,為道也屢遷。’‘以言乎遠則不御,以言乎邇則靜而止。’‘近取諸身,遠取諸物。’又曰:‘無有遠近幽深,遂知來物。’此何謂也?道在近而求諸遠,不知其不可遠也。道無遠近,遠近由人。若一往說向外去,是遠之也。昔有設問曰:‘眼何不自見其睫毛?’答曰:‘只為太近。’思之。

‘屢遷’謂吉凶情遷。然‘變動不居,周流六虛’,直須見其不遷始得。說‘屢遷’便作屢遷會,也衹是參死句。初機聞說觀象便執有外境,不知像隻是自心之影,切忌錯會。

附語:

《易》即是明此太極以下之理耳,非謂《易》之下有一太極。猶無極而太極,不是說太極之上更有一無極也。《易》與太極總是假名。一切名言施設皆不得已,執即成礙,故言‘生’言‘有’皆須活看。

邵子曰:‘心為太極。’此語最諦。又曰:‘道為太極,心外無道也。’按邵子用老氏‘天法道’之說。

‘神無方而易無體’,‘無方’言其妙,‘無體’言其寂,非謂虛無也。一切諸法皆其用之神,由此可知其體無乎不在,而非有一定之形體也。故不落有無,不涉生滅。

有一物於此,必有其兩端,是有奇則偶已在其中矣。是以一涵三為圓。圓者,逕一而圍三。三即三其一也。偶者必方。方者,逕一而圍四。四即二其二也。三其一仍為奇,二其二仍為偶,如是可至無窮。舉本而言,則奇偶盡之矣。偶生於奇,由兩而四而八,即加一倍法也。

太極無象,本不可圖。周子以圓相表之,明其無終始耳,豈可執圓相以為太極哉?

從體起用,即本隱之顯;攝用歸體,即推見至隱。

有象斯有數。陰陽,氣也。氣之未形,氣之方始,未有形質。亦不可象,強以奇偶像之,有奇偶之畫則有數矣。故天數一,地數二,合之則三。天渾圓,故一。地與天對,故二。人在天地之中,故三也。

程子曰:‘理必有對,生生之本也。有上則有下,有質則有文,一不獨立,二必為文。非知道者,孰能識之?”

董子謂‘凡物必有合,上下、左右、前後、寒暑、晝夜,皆其合也’。此程子所謂‘寓事萬物,皆相對出來’。

分為四象,則四時五行之理具焉。其象則二陽二陰者二,一陽一陰、一陰一陽者各一。合太、少之數均為五,(太陽一,太陰四,少陰二,少陽三。一與四合為五,二與三合亦為五也。又一、二、三、四之積為十,亦為五與五之合。)其序則一、二、三、四中含九、八、七、六而兩,其五行之理已具於中,《河》《洛》之數亦於此見之。

太陽 水 一 九

少陰 火 二 八

少陽 木 三 七

太陰 金 四 六

《河圖》之數五。一得五則為六,故一六共宗。二得五則為七,故二七同道。三得五則為八,故三八為朋。四得五則為九,故四九為友。

《洛書》之數十。九者,十分一之餘,故九與一對。七者,十分三之餘,故三與七對。八者,十分二之餘;六者,十分四之餘:故二、四、六、八分佈四隅,亦各相對也。

周子謂陽根於陰,陰根於陽,一動一靜,五為其根。張子謂陰陽之精互藏其宅,於四象見之。

分四象為八卦,則一歲十二月二十四氣亦已具於其中,萬物生成之理備矣。演之為十二消息,實即《乾》《坤》二卦之六爻也。至用六十四卦,如孟喜之卦氣、(卦氣亦出於《乾鑿度》。)京房之六十律、邵子之方圓圖,而律歷之數理無遺矣。

王輔嗣曰:‘處璇璣以觀大運,則天地之動未足怪也;據會要以觀方來,則六合輻湊未足多也。’孰謂輔嗣而不知觀象哉?

邵子曰:‘八卦之象不易者四:《乾》《坤》《坎》《離》。反易者二:《震》反為《艮》,《巽》反為《兌》。’

陽卦多陰,陰卦多陽。《震》《坎》《艮》皆二陰,《巽》《離》《兌》皆二陽。三男皆得《乾》之一爻,以陽統陰。三女皆得《坤》之一爻,以陰御陽。所謂‘陰陽合德,而剛柔有體’也。

九宮數則坎一、離九、震三、兌七、坤二、巽四、乾六、艮八。

天地之道變易而成化,人道亦須變易而成能。變易之象易見,不易之理難見,見此則簡易之用得矣。‘仁者見之謂之仁,知者見之謂之知,百姓日用而不知,故君子之道鮮矣。’天地之道即聖人之道,即君子之道,不見則不免為小人。問:如何得見此道去?答曰:直須變易一番始得。

云“各正性命’,是物物一太極也。性命本正,而不知順其理者,乃違性而逆命。孟子曰:‘盡其道而死者,正命也;桎梏死者,非正命也。’未至生順沒寧,皆為桎梏,可不懼哉?

精義入神,以致用也。神即是用,故術家以八卦為八神。六子效乾坤之用以成萬物,人必效六子之用以合乾坤,方可‘盡性至命’。所以觀象,其義在此,不精於義,安能得之?

‘八卦定吉凶,吉凶生大業’,何謂也?‘八卦成列,像在其中。因而重之,爻在其中。剛柔相推,變在其中。系辭焉而命之,動在其中’。此言有象斯有爻,爻即像也;有動斯有變,變即動也。觀乎八卦之象,則六十四卦之變可知,不待於佔也。象者,象天下之賾者也。爻者,效天下之動者也。‘爻象動乎內,吉凶見乎外。’‘吉凶悔吝者,生乎動者也。’夫天下之至賾至動者非心乎?心外無物,凡物之賾、動皆心為之也。心本象太極,當其寂然,唯是一理,無象可得。動而後分陰陽,斯命之曰氣,而理即行乎其中,故曰‘一陰一陽之謂道’。天地萬物由此安立,其像已具於八卦,故曰:‘八卦以象告,爻彖以情言,剛柔雜居,而吉凶可見矣。’‘道有變動,故曰爻。 不曰卦有變動,是知觀變不在佔也。 爻有等, ‘方以類聚,物以群分’,所謂‘等’也。 故曰物。 ‘乾,陽物也。坤,陰物也。’物雖多,陰陽盡之。‘有天地然後有萬物’,故乾坤為大父母,六十四卦之陽爻皆乾也,其陰爻皆坤也。 物相雜, ‘六爻相雜,唯其時物’,即‘剛柔雜居’之謂。 故曰文。 兩故文。 文不當, 陰陽、剛柔不當其位。 故吉凶生焉。’是知吉凶定於八卦者,實則定於一心之陰陽動靜耳。

程子《易序》曰:‘萬物之生,負陰而抱陽,莫不有太極,莫不有兩儀,絪縕交感,變化不窮。形一受其生,神一發其智,情偽出焉,萬緒起焉。 《太極圖說》曰:‘形既生矣,神發知矣,五性感動而善惡分、萬事出矣。’程子之言本此。 《易》所以定吉凶而生大業。故《易》者,陰陽之道也;卦者,陰陽之物也;爻者,陰陽之動也。卦雖不同,所同者奇偶;爻雖不同,所同者九六。是以六十四卦為其體,三百八十四爻互為其用。 按,體用相望,實有四重,程子於此只說得一重。以六十四卦望八卦說,則八卦為其體,六十四卦為其用;以八卦望《乾》《坤》說,則《乾》《坤》為其體,六子為其用;以兩儀、四象、八卦望太極說,則太極為其體,而兩儀、四象、八卦為其用也。 遠在六合之外,近在一身之中,暫於瞬息,微於動靜,莫不有卦之象焉,莫不有爻之義焉。’‘時固未始有一,而卦亦未始有定象;事固未始有窮,而爻亦未始有定位。 按,此深得‘變動不居,周流六虛’之旨。 以一時而索卦,則拘於無變,非《易》也。以一事而明爻,則窒而不通,非《易》也。知所謂卦爻彖象之義,而不知有卦爻彖象之用,亦非《易》也。故得之於精神之運,心術之動’,‘然後可以謂之知《易》也。雖然,《易》之有卦,《易》之已形者也;卦之有爻,卦之已見者也。已形已見者可以言知,未形未見者不可以名求。則所謂《易》者,果何如哉?此學者所當知也。’觀於程子此言,應知卦象爻義不可但求之於《易》之書,當返而求之於一心之動靜,可以無疑也。

《系辭傳》曰:‘變動以利言,吉凶以情遷,是故愛惡相攻而吉凶生,遠近相取而悔吝生,情偽相感而利害生。’ ‘利者義之和’,然則害者即義之賊也。‘利物足以和義’,然則傷物則害義矣。‘乾始能以美利利天下,不言所利,不矣哉。’和義故美,害義則惡。不言所利為大,言所利則小。《易》之言利害也如此,其諸異乎後世之言利害者夫。 曰攻、曰取、曰感,皆指一心之動象,所謂情也。遷即易也。吉凶、悔吝、利害皆無定而可易,及其已形已見,則定矣。《易》之為教,在隨時變易以從道,故‘懼以終始,其要無咎’,‘因貳以濟民行,以明失得之報’。貳者何?吉凶是也。動而得其理,則陰陽、剛柔皆吉;失其理,則陰陽、剛柔皆凶。故陰陽有淑慝,剛柔有善惡。‘吉凶者,言乎其失得也。’此如佛氏之論然染迷悟,非同世俗之計成敗禍福。聖人之言實至明白,若無此二途,則《易》亦可不作,何由生大業邪?故曰:‘乾坤毀,則無以見《易》。《易》不可見,則乾坤或幾乎息矣。’

曷言乎失得也?此當求諸乾坤。‘乾知大始,坤作成物。乾以易知,坤以簡能。易則易知,簡則易從。’‘易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。’ ‘成位’猶言成性、成能。 ‘夫乾確然,示人易矣。夫坤隤然,示人簡矣。爻也者,效此者也。象也者,象此者也。’‘夫乾,天下之至健也,德行恆易以知險。夫坤,天下之至順也,德行恆簡以知阻。’由此觀之,險阻者,易簡之反也。得之以易簡,失之以險阻。易簡為吉,險阻為凶。不得乎易簡者,不能知險阻,即不能定吉凶也。 下文曰‘定天下之吉凶,成天下之亹亹’,是即‘生大業’之謂。 ‘動而貞夫一’,不亦易乎。‘承天而時行’,不亦簡乎。‘因其時而惕’,是知險也。‘先迷後得’,是知阻也。‘知進而不知退’,則險矣。‘疑其所行’,則阻矣。君子得乾之易以為德,故可久;得坤之簡以為業,故可大。可久故日新,可大故富有。‘乾知大始’,故主乎知而為樂。‘坤作成物’,故主乎行而為禮。‘知崇禮卑,崇效天,卑法地’,故樂由天作,禮以地制。大樂必易,大禮必簡。明乎天地,然後能興禮樂。和且序,夫何險阻之有?此謂吉凶貞勝,此謂盛德大業。黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤易簡之道也。觀象之要莫先於四句:‘吉凶者,失得之象也。悔吝者,憂虞之象也。變化者,進退之象也。剛柔者,晝夜之象也。’初句實攝後三,故曰‘吉凶生而悔吝著’。已知失得者吉凶之所由致,當知悔吝者吉凶之萌漸也。悔則來者可追,尚可至於吉。吝則執而不捨,終必至於凶。憂思虞度,皆疑而未得之象,不知變易從道者也。知進退,則知變化矣;知變化,則知失得矣。變化不出剛柔,進退亦猶晝夜。或進而上,或退而下,‘上下無常’也。明暗相代,猶‘剛柔相易’也。下言‘六爻之動,三極之道也’,是知道之變動,地道必承於天,人道必兼法天地,然後無失道而常吉也。

德業者,體用之殊稱,知能之極果,亦即禮樂之本原,乾坤之大法也。‘開物’為德,‘成務’為業。‘知周萬物’者,德也。‘道濟天下’者,業也。大故配天,廣故配地。‘寂然不動’者,德之至也。‘感而遂通天下之故’者,業之神也。‘明於天之道’,德也。‘察於民之故’,業也。‘觀其會通’者,德也。‘行其典禮’者,業也。‘唯極深而後能通天下之志’,德也。‘唯研幾而後能成天下之務’,業也。‘定天下之吉凶’者,德也。‘成天下之亹亹’者,業也。合深與幾謂之神,合德與業謂之道,合易與簡謂之《易》。故曰:‘神無方而易無體。’體《乾》《坤》,則能知《易》矣,是以觀象必先求之《乾》《坤》。

附語:

世人迷執心外有物,故見物而不見心,不知物者是心所生,即心之象。汝若無心,安得有物?或若難言‘人死無知,是心已滅而物現在’,此人雙墮斷、常二過,心滅是斷,物在是常。不知心本無常,物亦不住。前念滅已,後念續生,方死方生,豈待命斷?是汝妄心自為起滅。智者觀之,一切諸法以緣生故,皆是無常,是名變易。而汝真心能照諸緣,不從緣有,靈光獨耀,迥脫根塵,緣起不生,緣離不滅,諸無常法於中顯現,猶如明鏡,物來即照,物去仍存,是名不易。離此不易之心,亦無一切變易之物。喻如無鏡,象亦不生。是知變易故非常,不易故非斷,非常非斷,簡易明矣。

當知真心不落生死,是即恆性。緣境而生之心是妄心也。以離境則無心,故凡夫所執即是此緣心。故曰:‘以緣心聽法,則其法亦緣。’

《易》言‘寂’‘感’,寂謂真常絕待,故非斷;感謂緣起無礙,故非常。喻如鏡體不動而能現諸相,諸相無常而鏡體自若。凡夫謬見,以寂為斷,以無常為常,真顛倒見也。又法喻難齊,不可執礙,此亦假彼明此,不得已之言。《圓覺》云:‘妄有緣氣於中積聚,是名為心。’此即凡夫所執之妄心也。

妄心即當人心,真心即當道心。然非有二心也,衹是一心迷、悟之別,因立此二名耳。

‘神一發其智’,此神謂識神,此智非真智,乃情解,亦名識心分別。定者,有主之稱,猶俗言‘有把柄’。邵子曰:‘思慮未起,鬼神莫知。不由乎我,更由乎誰?’思之。

實則觀象即是觀心,天地萬物之象即汝心之象也。道即汝道,物即汝物,動即汝動。若離汝心而別有卦爻,此卦爻者有何用處?

一念應健,則是《乾》象。一念應順,則是《坤》象。‘動乎險中’,則是《屯》象。‘險而止’,則是《蒙》象。剛反則是《復》象。柔遇則是《姤》象。一念陽亢,則是‘亢龍有悔’之義。一念陰凝,則是‘履霜堅冰’之義。一念‘正中’,則有‘君德’之義。一念‘直方大’,則有‘不習無不利’之義。例此,可知‘六爻之義易以貢’,故爻以義言也。

用九、用六之變,是用爻彖,像是用卦。此指大象言。

義由《易》顯,用之在人。果能知易,即能用《易》。

《坤•文言》:‘至柔而動也剛,至靜而德方。’

攻者,敵對之意,‘主客相形’、‘攻守異勢’皆名為攻。情莫甚於愛惡,‘愛之欲其生,惡之欲其死’,‘是惑也’。愛惡得其正則吉,失其正則凶。愛惡在物而不在己則無私,又何咎?言攻者,由其出於私也。遠者為物,近者為身,身見、物見皆各為取。悔者,悔其有取,近陽,可至吉。吝者,執取益堅,近陰,故終凶。情者,實也。偽者,妄也。誠感則通,故利。妄感則礙,故害。

無小人則無君子,無亂則無治,無凡則無聖,無眾生則無佛,無煩惱則無般若,皆貳也。一得一失,一吉一凶,然後天下之變不可勝窮也。

理在氣中,性在情中,如水中鹽味、色裡膠青。

以兩儀望太極,則太極是理,兩儀是氣。兩儀即乾坤。以乾坤相望說,則乾是氣之理,坤是理之氣。氣之理為知,理之氣為能。萬物資始於理,資生於氣。全理在氣,故易知;全氣即理,故簡能。不言氣而單言理者,乾坤知能即氣也,是氣必得是理而後順,亦即是順性命之理也。故曰成位即成性、成能。天道不已,故確乎不拔,人之性也;地道無成,故隤乎其順,人之情也。全氣是理,即全情是性矣。

德行亦體用之名,體用重重無盡。乾坤相望說,則乾為體,坤為用,乾為德,坤為行。就乾坤對待言之,則乾坤又各有其體用也。

險阻並不難會。險即陽陷陰中之象,恆易則不陷於陰,知險而能出。阻即陽為陰阻之象,恆簡則不阻於陽,動而不括。是氣也,莫非天理之流行矣。

佛氏謂‘如來藏在纏,法身流轉五道’,即險阻也。‘翻三染成三德,轉眾生五陰成法性五陰’,即易簡也。

動必以天,‘貞夫一者也’。情順乎性,氣順乎志,‘承天而時行’也。

轉七識為平等性智,轉八識為大圓鏡智,‘日新之謂盛德’也。轉六識為妙觀察智,轉五識為成所作智,‘富有之謂大業’也。

六根門頭全是大用。富哉,業乎!

樂是文殊妙智,禮是普賢萬行。

‘翻三染成三德’者,謂翻苦身成法身德,翻煩惱成般若德,翻結業成解脫德也。

佛氏用業字不是好字。無論善業、惡業,業總以動作為義。《易》中用業字即碩異。此業唯是清淨相,亦即是無相。行乃是大用現前之義。‘大業”云者,略如佛氏所謂無量、無邊功德也。執名言則不可通。

‘天高地下,萬物散殊,而禮制行矣;流而不息,合同而化,而樂興焉。’散者必合,殊者必同,行者必化,是謂乾坤合德,禮樂同原。序則無險,和則無阻也。

發心是悔,二執是吝。

若猶有礙膺之物,豈能免於悔吝?

古德云:‘出息不涉眾緣,入息不居陰界。’是真能隨時變易以從道者也。

進退猶消息,晝夜即明暗。人有剛明氣分,方可入德;柔暗者,終墮險阻而已。可不懼哉!

‘夫《易》,聖人所以崇德而廣業也。’又曰:‘夫《易》,聖人所以極深而研幾也。’是知‘極深研幾’即所以‘崇德廣業’,即所以‘開物成務’。極深研幾是成性,崇德廣業是成能,開物成務是成位。略如佛氏之三身,極深研幾成就法身,崇德廣業成就報身,開物成務成就應身,亦即法性身、般若身、解脫身也。

,非三非一,而三而一。唯周濂溪為知此理,故曰:‘誠精故明,神應故妙,幾微故幽。誠、神、幾曰聖人。’《易》言‘深’,《通書》言‘誠’,其義一也。

,非三非一,而三而一。唯周濂溪為知此理,故曰:‘誠精故明,神應故妙,幾微故幽。誠、神、幾曰聖人。’《易》言‘深’,《通書》言‘誠’,其義一也。

無方故無乎不在,無體故遍與諸法為體。

‘陰陽合德,而剛柔有體。以體天地之撰,以通神明之德。’何謂天地之撰?易簡是也。神明亦謂天地。天神地明。得乎易簡之旨,乃能體乾坤矣。

‘方以類聚,物以群分,吉凶生矣’,方、物二字須著眼。方乃寄位以明義,物則雜物以撰德。如《坤》之彖曰:‘“西南得朋”,乃與類行。“東北喪朋”,乃終有慶。’西南陰位,東北陽位。《艮》象曰:‘君子以思不出其位。’《恆》象曰:‘君子以立不易方。’《艮》《震》《巽》皆陽位也。《同人》象曰:‘君子以類族辨物。’《未濟》象曰:‘君子以慎辨物居方。’天與火皆上,是類也。又《離》為日,‘日月麗乎天’,故為天之類也。君子觀於此象,當辨物之各有其類。族,即聚也。《未濟》三陰、三陽皆失位。君子觀於此象,當慎辨其物,慎居其方。是則未來之吉凶可得而定,故謂‘吉凶生大業’也。略舉一例,在學者自思之。書不盡言,言不盡意也。

又:‘龍戰於野,其血玄黃。’文言曰:‘為其嫌於無陽也,故稱龍焉。猶未離其類也,故稱血焉。夫玄黃者,天地之雜也。’此言陰陽相薄則皆傷也。

夫學《易》者,匪曰吾於《易》之書能言其義而已,將求有以得乎《易》之道也。已明觀象必首乾坤,於乾坤而得其易簡,斯可以成盛德大業,是知順性命之理而人道乃可得而立也。易簡之理於何求之?曰:‘敬以直內,義以方外’,則可以入德而幾於易矣;‘庸言之信,庸行之謹’,則可以居業而得於簡矣。或疑既言德本於乾知,業本於坤能,曷為《乾》、《坤》文言乃互易之?曰:昔賢以《坤》六二為賢人之學,當知坤承天而合乾德,易乃所以為簡,氣順於理也;《乾》九二為聖人之學,當知乾道變化流形則為坤業,簡必根於易,理見於氣也,此之謂天地合德。乾以統天,地在其中;坤以應地,天在其中。乾坤一元也,易簡一理也,德業一心也。故言德必該業,言業必舉德。是故‘忠信所以進德’,‘修辭立其誠所以居業’,於《乾》之九三言之;‘敬義立而德不孤’,‘不疑其所行’,於《坤》之六二言之。學者苟欲求學《易》之道,捨此末由也。

知易斯能用《易》矣,盡性斯能至命矣。觀《乾》《坤》則知其用備於六子也,順性命則知其理不離五事也。蓋六子各得《乾》《坤》之一體,故欲體《乾》《坤》則必用六子。五事並出性命之一源,故欲順性命則必敬五事。效《乾》《坤》之用者莫大於《坎》《離》,順性命之理者莫要於言行,故上經終《坎》《離》,下經首《咸》《恆》。聖人示人學《易》之要,所以‘崇德廣業’者,必以言行為重也。天地之道,所以行變化、成萬物者,雷、風、水、山、澤是已;人之道,所以定吉凶、生大業者,視、聽、言、動、思是已,豈別有哉!六子並統於《乾》《坤》而五事約攝於言行,故聖人重之。 視聽者,思之存;言行者,思之發。思貫五事而言行亦該餘三,就其見於外而能及人者言之也。 既於《乾》之九二著‘庸言之信,庸行之謹’為君德,復於《大畜》之象著之曰‘君子以多識前言往行,以畜其德’;於《家人》之象著之曰‘君子以言有物而行有恆’。 《大畜》言其遠者,《家人》言其近者。 《系辭傳》說爻象最先者,特於《中孚》之九二 ‘鳴鶴在陰,其子和之’,物類猶然,而況於人。 暢發其義曰:‘君子居其室,出其言善,則千里之外應之,況其邇者乎?居其室,出其言不善,則千里之外違之,況其邇者乎?言出乎身,加乎民。行發乎邇,見乎遠。言行,君子之樞機,樞機之發,榮辱之主也。言行,君子之所以動天地也,可不慎乎?’《系辭》上傳終之曰:‘神而明之,存乎其人。默而成之,不言而信,存乎德行。’此明德行既成,乃不待於言也。下傳終之曰:‘將叛者,其辭慚。中心疑者,其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人,其辭游。失其守者,其辭屈。’明六人之中,吉一而已,五皆由其言而可以知其失也。聖人言之,鄭重分明如此,今觀天下之為言者應在何科,吾人日用之間自居何等,奈何不之察乎?

今以五事配八卦,明用《易》之道,當知思用《乾》《坤》,視聽用《坎》《離》,言用《艮》《兌》,行用《震》《巽》。 此先儒所未言,然求之卦象,實有合者,故稱理而談,俟之懸解耳。 何以言之?‘順性命之理’者,必原于思。思通乎道,則天地定位之象也,亦乾君坤藏之象也。 人受氣於天,受形於地。資乾以為知,資坤以為能。思也者,貫乎知能,即理之所由行也。汝若不思,同於土木;汝若邪思,則為凶咎。思睿作聖,乃知天命。佛氏謂之‘法身’,亦曰‘慧命’,此純以理言。若夫分段生死,隨氣聚散,佛氏歸之結業。凡愚執為己命者,此乃夭壽無常,安能成位乎其中哉!若透得此關,一生參學事畢。 視極其明,聽極其聰,聲入而心通,物來而自照,此水火相逮之象也。‘或默或語’,《艮》《兌》之象也。 《艮》止,《兌》說。 ‘或出或處’,《震》《巽》之象也。 《震》起,《巽》伏。 ‘言出乎身,加乎民’,山澤通氣之象也。‘行發乎邇,見乎遠’,雷風相薄之象也。 先儒以此為先天八卦,實則以顯用中之體也。

更以重卦言之,用《乾》《坤》則兼《泰》《否》。‘性其情’者,理主乎內,氣順乎外,則為《泰》;反之,則為《否》。用《坎》《離》亦兼《既》《未》。觀乎‘重明’‘繼照’,以‘化成天下’,所以‘與日月合其明’。觀乎‘習坎’、‘心亨’,以‘習教事’,所以以音聲為教體, 教從聞入,習坎也。心聞洞十方,心亨也。 視聽之功也。《既濟》‘剛柔正而位當’,收視返聽而得其理也。《未濟》‘不當位而剛柔應’,徇聲逐色而失之外馳也。合《艮》《兌》而成《咸》。‘聖人感人心而天下和平’,言之感以虛受也。合《震》《巽》而成《恆》,‘聖人久於其道而天下化成’,行之久而不易也。下經首《咸》《恆》,明人道之應乎《乾》《坤》也。故曰‘言行所以動天地’,觀其所感、觀其所恆而天地萬物之情可見矣。又觀於兼山而得內外皆止之象,則動靜、語默一如,莫非止也。觀於麗澤而得彼己皆說之象,則主伴相融、機教相感,莫非說也。觀於‘洊雷’而得‘震來虩虩’之象,則恐懼修省不容已也。觀於‘隨風’而得‘申命’之象,則重言反覆不為贅也。此並通言行言之,故《艮》《兌》《震》《巽》皆在下經,其義可見。所以終於《既》《未》者,又以示《坎》《離》之用有當有不當也。大哉,言行乎,人道之所由立矣!

‘帝出乎震,齊乎巽,相見乎離,致役乎坤,說言乎兌,戰乎乾,勞乎坎’,下又言‘萬物出乎震’,何也?帝者,心也。物者,法也。帝出則物出,猶言心生則法生也。上言心而下言物,心外無物,斷可識矣。‘出乎震’,大用始興也。‘齊乎巽’,萬法森然也。‘相見乎離’,萬物並睹也。‘致役乎坤’,萬物並育也。‘說言乎兌’,感應道交也。‘戰乎乾’,濟於險難也。 陰陽相薄,猶言理欲交戰。聖人示之以‘克己復禮’,是猶撥亂反正矣。故曰‘我戰則克’。 ‘勞乎坎’,歸根覆命也。 伊耆氏《蠟辭》曰:‘土反其宅,水歸其壑,昆蟲毋作,草木歸其澤。’此言萬物之所歸也。 ‘成言乎艮’,終則有始也。此文專顯大用之神,特寄位以明其義。 先儒以此為後天八卦,實則以顯體中之用也。 《艮》《兌》明著以言,其餘皆是行攝。又言行並是思攝,萬物並是帝攝,善會可知。又復當知‘敬以直內’是用《艮》也,‘義以方外’是用《兌》也。說言則義,成言則敬。‘說言乎兌’是權,‘成言乎艮’是實。開權以顯實,為實以施權。大哉,言行乎,《易》道之所由行矣!

附語:

聞說易簡,便以為已得之,談何容易,須知求之實有功夫在。又聞說敬義,亦衹是換一種名言,若不實下‘直內’‘方外’功夫,濟得甚事?學若不能入德,衹是說閑話。

‘庸言’‘庸行’,人最易忽,不知此乃是入聖之要門。聖人吃緊為人處,便教汝謹其言行。然不用敬義夾持功夫,開口舉足便錯,如何得相應去?各宜自勘,勿以為老生常談。若於此無入處,亦更不欲饒舌矣。

《乾》九四文言,亦以‘進德修業欲及時也’為言。

知是知其義,用是行其道。

理氣合一,方可言至命。

《震》《坎》《艮》本《坤》體,各得《乾》之一爻,則為陽卦。《巽》《離》《兌》本《乾》體,各得《坤》之一爻,而為陰卦。

性以理言,命兼氣言。離五事豈別有個性命?

《論語》四事不言思,知其禮與非禮者即思也。《洪範》言貌而不言動,蓋動兼隱顯,行為行事,貌則見於威儀。行、動亦渾言不別。言行對文,言動亦對文。《系辭傳》亦謂之雲為。若言心行,則動念即已是行矣。總之思貫四事,視聽言動必與心俱,無心安能視聽言動,故舉言行可攝餘三。

感應之理,所謂誠於此則動於彼,‘同聲相應,同氣相求’,各從其類也。佛氏立種性差別,儒家謂之氣類。種性字不妥,不若氣類字用得恰當。言由於其氣之有駁雜,故為理行之礙,因而不一其類。若其氣既一,未有不能應者。《中孚》‘信及豚魚’,豚魚與人為異類矣,而猶足以孚之,極言其理之一也。此言違應,乃唯責在言邊,聖人欲人務存其感而已。

‘榮辱’字須善會。乃就其及人者之有益無益為言,益則為榮,無益則為辱,非以其言之被尊信為榮,被輕賤為辱也。義與《涅槃》言榮枯四倒相似,但彼以滋潤惑業為榮,此則以長善益物為榮,是乃大異。但就其用字絕不同於世俗所計,則有相似處耳。(彼以四榮表凡夫四倒:無常計常、非樂計樂等。四枯表二乘四倒:常計無常、樂計非樂等。)

凡言行既出,雖在一室,實週徧法界,不失不壞。故曰:‘三災彌綸而行業湛然。’‘一言以為智,一言以為不智。’‘君子於其言,無所苟而已矣。’

莊子謂:孔子見溫伯雪子而不言,子路問之,孔子曰:‘若夫人者,目系而道存矣,亦不可以容聲矣。’禪師家謂作家相見如兩鏡交輝,於中無物。(無物謂無影。)於此見得,可知成德之人以言為贅,實無所事於言。凡言皆不得已為未悟者設耳,豈有自貴其言者哉!

以孟子所舉詖婬邪遁格量之,慚是邪,枝是詖,多是婬,游是詖而兼邪,屈是遁。叛誣由於沉溺、離畔,失在離、陷。疑即蔽,謂障隔。躁即陷,謂沈溺。放蕩失守則是窮也。

‘天尊地卑,乾坤定矣。’理為主而氣從之,非定位而何?君是主宰義,藏是翕聚義。若無理為之主,是氣便馳散消失了,成得甚麼能?

佛氏轉八識成四智,乃是真成能也。

《參同契》以坎離為乾坤之二用,所謂‘坎離匡廓,運轂正軸’。又以納甲定晦朔弦望,以六十卦定火候升降,所謂‘朔旦《屯》直事,至暮《蒙》當受。晝夜各一卦,用之如次序’。彼卻實在能得其用也。

坎離之用亦不專主視聽,用《易》之道亦存乎其人耳。人之視必有所麗,如火之必麗於薪。聽則遠近無隔,如火有然滅明暗。水則不捨晝夜。此《楞嚴》所以讚耳根圓通也。

以乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八成卦,自然之序。觀之震巽最近,亦相薄之象。‘不疾而速,不行而至’者,孰有過於雷風者乎?

《既》《未》義亦甚廣,今特取其一義耳,不可執礙。

或以《序卦》明言男女、夫婦,今何以言行說之?不知《易》凡言男女,亦猶言陰陽、剛柔,皆象也。如言‘乾道成男,坤道成女’,何以下文緊接‘乾以易知,坤以簡能’,此與男女何涉邪?《序卦》上下經皆言‘有天地,然後有萬物’,善會者便知此是言有理氣然後有動靜,有動靜然後有陰陽,有陰陽然後有剛柔,有剛柔然後有消息、盈虛、往來、上下,有此而後有變化。如《序卦》下經一段亦可作如是會。有性情,然後有知能;有知能,然後有德業;有德業,然後有言行;有言行,然後有禮樂;有禮樂,然後仁義乃有以行。(即當禮義有所錯。)是之謂立人之道也。

又《序卦》凡言天地者,亦可謂心;凡言萬物者,亦可謂法。法無定相,從心所現,故六十四卦之變化皆統於《乾》《坤》。

《丹經》以坎離為夫婦,亦主一身言。禪家立君臣五位,又立父子、賓主之喻,皆主一心言。故男女、夫婦、父子、君臣、上下,雖不壞世間相,而一心之體用實具如是等相而無遺也。

西北陰盛之地,本非陽位。《乾》所以寄位於西北者,以陽勝陰也,其為寄位之義甚明。天下有道,某不與《易》也。自古聖賢應現多在亂世,亦即《乾》位西北之理。

自‘相見乎離,致役乎坤’以下,皆言成物之功。此云“戰’者,乃指力拔群機之陷溺為言,猶佛氏之降伏魔外,非謂起用之後尚有物慾之累也。(‘戰乎乾’注。)

老氏所謂‘功成身退,天之道’,佛氏謂之‘歸寂’,即八相成道之入涅槃也。(‘勞乎坎’注。)

終則有始,不可作輪迴見。法身、慧命無令斷絕,故有繼紹。薪盡火傳,佛佛道同,聖賢血脈亦復如是。

《艮》以一陽止二陰於下,所以為止,不敬何以能止?故‘用敬’是用《艮》象。《兌》以一陰居二陽之上,陰說於陽而為陽所說,故為方外之義。由佛氏言之,便是回真入俗。敬是般若,義是漚和,亦用《艮》《兌》之象也。

說言是方說,成言是說了,應緣已畢也。《兌》是有言之教,《艮》是無言之教。凡有言說悉皆是權,將此有言底顯那個無言底,無言底方是實也。凡自覺自證境界,不能與人共者,是實行;入廛垂手,方便濟他者,是權行。然當知權實不二,乃名道也。聖人之道、《易》之道皆寄於言行。凡夫、小人亦有其言行,則為凡夫、小人之道。《易》之為教,正在簡去此過,使與聖人同得同證而已,非有他也。如此,言行焉得不審!

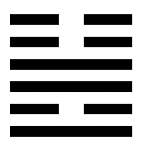

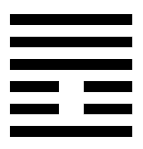

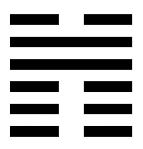

《系辭傳》曰:‘齊小大者存乎卦,辨吉凶者存乎辭。’‘是故卦有小大,辭有險易。’先儒皆以陰陽為小大,如《泰》曰‘小往大來’,《否》曰‘大往小來’,義最易見。卦之以小大名者,如《小畜》

‘柔得位而上下應之’,以陰畜陽,所畜者小,故為小畜。《大畜》

‘柔得位而上下應之’,以陰畜陽,所畜者小,故為小畜。《大畜》

‘剛上而尚賢’,能止乎健,大而正,所畜者大,故為大畜。《小過》

‘剛上而尚賢’,能止乎健,大而正,所畜者大,故為大畜。《小過》

‘柔得中’,‘剛失位而不中’,‘可小事’,‘不可大事’,故為小者過。《大過》

‘柔得中’,‘剛失位而不中’,‘可小事’,‘不可大事’,故為小者過。《大過》

‘剛過而中’,‘本末弱’,陰衰之象,故為大者過。《大壯》

‘剛過而中’,‘本末弱’,陰衰之象,故為大者過。《大壯》

‘剛以動’,故為大者壯,又曰‘大者正’。《大有》

‘剛以動’,故為大者壯,又曰‘大者正’。《大有》

‘柔得尊位大中,而上下應之,其德剛健而文明’,故曰大有。

《小畜》亦柔得位而上下應之,然非尊位,又不中,故無大義。可以畜眾而不能有眾也。

《臨》

‘柔得尊位大中,而上下應之,其德剛健而文明’,故曰大有。

《小畜》亦柔得位而上下應之,然非尊位,又不中,故無大義。可以畜眾而不能有眾也。

《臨》

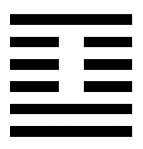

‘大亨以正’,‘剛浸而長’也。《觀》

‘大亨以正’,‘剛浸而長’也。《觀》

‘大觀在上’,‘下觀而化’也。《豐》

‘大觀在上’,‘下觀而化’也。《豐》

‘明以動’,故致豐大。

彖曰:‘“王假之”,尚大也。“勿憂,宜日中”,宜照天下也。’

《旅》

‘明以動’,故致豐大。

彖曰:‘“王假之”,尚大也。“勿憂,宜日中”,宜照天下也。’

《旅》

‘止而麗乎明’,故曰‘小亨’。大小之義以是推之,聖人之意可見矣。

凡言‘大吉’、‘大亨’、‘道大光’、‘志大行’、‘利見大人’、‘利涉大川’,皆指陽爻言之。程子上下篇義曰:‘卦以陽盛者居上,陰盛者居下。’所謂盛者,或以卦,或以爻,取義不同。如《剝》以卦言,則陰長陽剝也;以爻言,則陽極於上,又一陽為眾陰主也。《大壯》以卦言,則陽長而壯;以爻言,則陰盛於上。用各於其所,不相害也,此亦當知。

六十四卦,三百八十四爻,剛柔雜居,陰陽各得其半,是齊也。齊則曷言乎小大也?為其有雜焉,

《坤•文言》曰:‘玄黃者,天地之雜也。’《系辭傳》曰:‘物相雜,故曰文。文不當,故吉凶生焉。’又曰:‘剛柔雜居,而吉凶可見矣。’

故形為小大。小大者,擬之之辭也。‘天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。動靜有常,剛柔斷矣。方以類聚,物以群分,吉凶生矣’,如是則小大不齊矣。以陽統陰,貴大賤小,然後不齊者乃可得而齊也。《復》陽尚微,則曰‘復小而辨於物’,猶以為小也。《姤》陰始生,而曰‘女壯,勿用取女’,戒其浸盛也。

《復》初九、《姤》初六,當與《乾》《坤》初爻義合看。

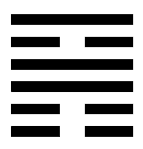

損《泰》之九三以益於上,則為《損》

‘止而麗乎明’,故曰‘小亨’。大小之義以是推之,聖人之意可見矣。

凡言‘大吉’、‘大亨’、‘道大光’、‘志大行’、‘利見大人’、‘利涉大川’,皆指陽爻言之。程子上下篇義曰:‘卦以陽盛者居上,陰盛者居下。’所謂盛者,或以卦,或以爻,取義不同。如《剝》以卦言,則陰長陽剝也;以爻言,則陽極於上,又一陽為眾陰主也。《大壯》以卦言,則陽長而壯;以爻言,則陰盛於上。用各於其所,不相害也,此亦當知。

六十四卦,三百八十四爻,剛柔雜居,陰陽各得其半,是齊也。齊則曷言乎小大也?為其有雜焉,

《坤•文言》曰:‘玄黃者,天地之雜也。’《系辭傳》曰:‘物相雜,故曰文。文不當,故吉凶生焉。’又曰:‘剛柔雜居,而吉凶可見矣。’

故形為小大。小大者,擬之之辭也。‘天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。動靜有常,剛柔斷矣。方以類聚,物以群分,吉凶生矣’,如是則小大不齊矣。以陽統陰,貴大賤小,然後不齊者乃可得而齊也。《復》陽尚微,則曰‘復小而辨於物’,猶以為小也。《姤》陰始生,而曰‘女壯,勿用取女’,戒其浸盛也。

《復》初九、《姤》初六,當與《乾》《坤》初爻義合看。

損《泰》之九三以益於上,則為《損》

,是由《泰》而始衰。損《否》之九四以益於下,則為《益》

,是由《泰》而始衰。損《否》之九四以益於下,則為《益》

,是由《否》而始盛。故曰‘損益,盛衰之始’,盛衰猶小大也。損益之道,齊之義也。

《泰》《否》以內外言,《損》《益》以上下言,各有取義。

次《復》以《無妄》

,是由《否》而始盛。故曰‘損益,盛衰之始’,盛衰猶小大也。損益之道,齊之義也。

《泰》《否》以內外言,《損》《益》以上下言,各有取義。

次《復》以《無妄》

,‘剛自外來,而為主於內’,則曰‘大亨以正,天之命也’。次《姤》以《萃》

,‘剛自外來,而為主於內’,則曰‘大亨以正,天之命也’。次《姤》以《萃》

,曰‘順以說’,‘利見大人’,‘聚以正也’,‘“利有攸往”,順天命也’。

《無妄》‘不利有攸往’,彖曰:‘無妄之往何之矣?’言有往則妄也。而在《萃》則有往,吉。此可對看。

兩卦皆取剛中而應,而一則曰‘天之命’,一則曰‘順天命’,其義不同,亦所以齊之也。如是以觀,則小大之義為辭之所未及者,亦可得而知矣。然聖人嘆大斥小之言隨處可見,亦不僅繫於卦。知卦有小大,則知道有小大。《論語》曰:‘雖小道,必有可觀者焉,致遠恐泥。’而《易》之為書,乃所以‘探賾索隱,鉤深致遠’者也。故曰:‘其道甚大,百物不廢。’又曰:‘夫《易》廣矣大矣。’大哉,《易》之為書也。故學《易》者決不可自安於小。《易》道本大,從而為之說者乃反小之,是不可以不簡也。今先明大之為義,更約十種大以引申聖人嘆大之教。欲顯大義,略說有十重:

,曰‘順以說’,‘利見大人’,‘聚以正也’,‘“利有攸往”,順天命也’。

《無妄》‘不利有攸往’,彖曰:‘無妄之往何之矣?’言有往則妄也。而在《萃》則有往,吉。此可對看。

兩卦皆取剛中而應,而一則曰‘天之命’,一則曰‘順天命’,其義不同,亦所以齊之也。如是以觀,則小大之義為辭之所未及者,亦可得而知矣。然聖人嘆大斥小之言隨處可見,亦不僅繫於卦。知卦有小大,則知道有小大。《論語》曰:‘雖小道,必有可觀者焉,致遠恐泥。’而《易》之為書,乃所以‘探賾索隱,鉤深致遠’者也。故曰:‘其道甚大,百物不廢。’又曰:‘夫《易》廣矣大矣。’大哉,《易》之為書也。故學《易》者決不可自安於小。《易》道本大,從而為之說者乃反小之,是不可以不簡也。今先明大之為義,更約十種大以引申聖人嘆大之教。欲顯大義,略說有十重:

一、大是週徧義,舉一全該故。

二、大是包蘊義,含攝無盡故。

三、大是自在義,隨時變易故。

四、大是無礙義,通而不睽故。

五、大是無盡義,為物終始故。

六、大是無方義,無有遠近故。

七、大是無為義,感而恆寂故。

八、大是不測義,兩在不二故。

九、大是即物義,與物為體故。

十、大是無我義,虛中而應故。

此十重義若欲分疏,將嫌辭費,故但略舉,以俟善會者思之。又當知:不易,故大是顯其理之常也。真常絕待,故非‘斷’,即當於佛氏之言‘體大’。變易,故大是顯其氣之變也。緣起無礙,故非‘常’,即當於佛氏之言‘相大’。簡易,故大是顯其用之神也。於不易中示變易,於變易中見不易。‘不捨一法,不立一法”,乃許‘隨處作主,遇緣即宗’。‘言滿天下無口過,行滿天下無怨惡’,雖大用繁興而其體恆寂,是故‘可與酬酢,可與祐神’,即當於佛氏之言‘用大’。若於此理而不能契,是猶自安於小也。

學《易》直是難言。蓋在聖人得之則為妙用,在凡愚執之即成死法。此賢首所謂微言滯於心首,轉為緣慮之場,實際居於目前,翻成名相之境也。嘗謂二氏之學實能於費中見隱,故當為《易》教所攝。彼其言有失之者,則私小之惑猶存耳。然此是微細所知愚未盡,亦非凡夫粗執所能夢見。若夫善言大者,老、莊亦不易幾也。老子之言道也,曰‘吾強為之名曰大’, ‘寂兮寥兮,獨立而不改。’ 是顯‘體大’也;‘大曰逝,逝曰遠’, 周行而不殆。 是顯‘相大’也;‘遠曰反’, 歸根覆命。 是顯‘用大’也。又言‘大音希聲,大象無形’,‘大道甚夷,而民好徑’,是皆有得於易簡者。莊生之言,浩瀚有近於奢而實善言大,文多不煩具引,但舉其一語,曰‘不同同之之謂大’, 《天地》篇。 豈非《華嚴》同異一相之旨乎?大抵老、莊皆深於《易》,而不能無失。‘潔靜精微’,則佛氏圓頓之教實有之,非必其出於《易》之書也。若謂此非《易》教所攝,是《易》道有所遺而不備矣。然此非執言語、泥文字者所能領會,今亦未遑料簡,所以及此者,以見非遊心於玄義,殆不足以知《易》道之大耳。

十種大者,一曰‘教大’,教是能詮。二曰‘理大’, 理是所詮。 三曰‘德大’, 德是能證。 四曰‘位大’, 位是所證。 五曰‘人大’, 人是成己之仁。 六曰‘業大’, 業是成物之智。 七曰‘時大’, 所遇之時。 八曰‘義大’, 隨時之用。 九曰‘器大’, 器即萬物之總相。 十曰‘道大’, 道即實理之顯現。 向下別釋。

附語:

《系辭傳》曰:‘齊小大者存乎卦,辨吉凶者存乎辭。’‘是故卦有小大,辭有險易。’此段文未具引,據全段看,決不是說卦變。下文曰:‘辭也者,各指其所之。’舊說為之卦之之,恐未然。之猶往也。或之吉,或之凶,是明失得二報亦即迷悟二途、善惡二趣也。在本節即是貴賤二位。不然,則‘憂悔吝者存乎介,震無咎者存乎悔’都無著處。所以說言象、言變、言失得、言小疵、言補過皆以心言,假卦象以顯此心之象耳。(心外無卦,心外無象。)陰陽、小大取義亦非可克定。如《乾》《坤》相望,則《乾》大而《坤》小。六子望《乾》《坤》,則《乾》《坤》為大而六子為小。六子相望,則《坎》《離》為大而《震》《巽》《艮》《兌》為小,以《坎》《離》為陰陽之中也。又三男為大,三女為小。以六十四卦言之,則八純卦為大,其餘皆為小。以上下篇分言之,則陽盛之卦居上篇,陰盛之卦居下篇。(詳見程子《上下篇》義。)以每卦之義言之,則又以陽爻為主者為陽卦,陰爻為主者為陰卦。其大小之義亦不可克定,如《復》一陽則為小,《臨》二陽則為大,《同人》《大有》皆以陰爻為主而俱有大義。以是推之,可知自人言之,則性是陽大,習是陰小,氣之順乎理者為大,其拂乎理者為小也。

‘陽卦奇,陰卦耦’是指《乾》《坤》,‘陽卦多陰,陰卦多陽’是指六子,說‘一君而二民’,‘二君而一民’亦是假象。在人則性為君,為陽;習為民,為陰;志氣為君,為陽;形體為民,為陰。然不可竟以三男為君子,三女為小人也。

‘明以動’是自證發用,故大。‘止而麗乎明’是依他,故小。然必利貞,正知正見猶曰‘小亨’,若其非正,亦非麗乎明之象矣。

《序卦》言‘窮大者必失其居’,又是一義。

朱子曰:《太玄》八十一首,‘七百三十讚,乃三百六十五日之晝夜。晝爻吉,夜爻凶’,‘此可為典要之書也。聖人之《易》則有變通,如此卦以陽居陽則吉,他卦以陽居陽或不為吉;此卦以陰居陰則凶,他卦以陰居陰或不為凶。此所以不可為典要【之書也】’。

《蒙》雜而著,‘山下有險’是雜,止之以正是著。

《恆》雜而不厭,‘雷風相與’是雜,‘剛柔皆應’是恆。

《系辭傳》曰:‘《易》之為書也,原始要終,以為質也。六爻相雜,唯其時物也。’上句明彖,下句明爻。‘原始要終’則雜者齊矣。‘彖者,才也。’才即是質。卦生於初,窮於上,一卦有一卦之始終,六十四卦有六十四卦之始終。

虞仲翔《卦變圖》以一陰一陽之卦各六,皆自《復》《姤》而變;二陰二陽之卦各九,皆自《臨》《遁》而變;三陰三陽之卦各十,皆自《泰》《否》而變。唯《中孚》《小過》為變例。凡變卦皆從《乾》《坤》來是也。但須知一念之動即是變,不必定要佔損益,由泰否來。是用朱子發說即本自虞氏也。又詳上經從《乾》《坤》至《泰》《否》十二卦,下經從《咸》《恆》至《損》《益》亦十二卦,知否泰為反其類,則知損益為盛衰之始。《禮》之‘釋回增美’,《學》之‘長善救失’,皆損益之義也。損益之義即‘裁成’‘輔相’之道,是所以齊其不齊也。

老、莊皆善言損益。老子曰:‘為學日益,為道日損。損之又損,以至於無為。無為而無不為。’是為損其習惑至於都盡,則道自顯也。故又曰:‘故物或損之而益,或益之而損。’今人不知增上習氣為非,正是益其所當損,習氣為主於內,則成否矣。反之而能損其習氣以至於盡,則理為主於內而氣順於外,則成泰。聖人特重其始,故於《雜卦》發此義。

上經之《剝》《復》是觀天行以示教,下經之《夬》《姤》是因人事以示教。‘《夬》,決也,剛決柔也。君子道長,小人道憂也’,明明是由人決之。決之也者,自決之也。然天人亦不可一向分說,如《否》《剝》明言小人道長,但陰盛之時自有此象。

復則無妄,故直曰‘天之命’。無妄,誠也。更不可往,往則雜於氣矣,故曰‘其匪正有眚’。

萃,聚也。謂氣聚以正,說於理,故‘利有攸往’。氣往,順於理也,故曰‘順天命’。

‘探賾索隱,鉤深致遠。’下文曰:‘定天下之凶吉,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龜。’不善會者遂謂此為蓍龜之事,於人無與。不知下文言乾、坤‘德行恆易、簡’,‘以知險、阻’下,亦有此兩句,則是屬之乾坤。若不是人法乾坤,則乾坤又於人何與?此皆以《易》為遠也。今俗久不用蓍龜,不成《易》,遂於人無用。故象山謂蓍龜只在人底身內,真善學《易》者。若學《易》只顧說蓍龜,又濟得甚事?蓍龜在聖人用之則大,今人用之則小。

‘其道甚大,百物不廢’,此文下曰‘懼以終始,其要無咎,此之謂易之道也’,須著眼。

‘太極生兩儀’一章,《啟蒙》原卦畫用邵子說,為自然之序,胡東樵硬說是揲蓍,不是畫卦。今無蓍可揲,不成卦也。沒了太極,兩儀亦並消失,成何道理?

古人淳厚質樸,故重卜筮。其卜筮便靈。國有大事如立儲、建國邑、行師皆卜之。試問今日尚可用否?司馬季主、嚴君平之流亦善說道理,唯管公明、郭景純則只說事,少說理矣。漢武征匈奴,卜之而吉,輪台一詔乃悔之,自謂計謀、卦兆皆反繆,此何邪?今既不主尚佔,則揲蓍之法可以存而不論。

朱子說‘聖人視《易》如雲行水流,初無定相’。又曰:‘聖人道理只在口邊,不是安排來。如三陳九卦,只為上面說憂患,便偶爾拈出此九卦來。’發如此一項道理意思自足。若論處憂患,則《屯》《蹇》豈不是處憂患?後人只泥著象數說,卻曉他不得。又謂‘“《乾》,元亨,利貞”,當初卦辭只說“大亨而利於貞”,及孔子便說為四德’。今按《易》在孔子未作十翼以前,恐衹是卜筮之書。卦辭爻辭本為佔用,到孔子便說出許多道理來,亦是《易》之所包蘊,但聖人見之,他人自不見耳。故曰‘仁者見之謂之仁,智者見之謂之智,百姓日用而不知’也。

《文言》便比彖、象說得廣,《系辭傳》中說卦爻象又比彖、象說得廣。《說卦》《雜卦》每以一字說一卦之義,卻又能以一字攝盡許多義,此豈尋行數墨所能測?

‘不捨一法,不立一法,隨處作主,遇緣即宗’四句是禪語,卻合易簡之旨,故藉以明之。‘不捨’、‘不立’衹是循天理之自然,不以私意安排。‘隨處作主,遇緣即宗’,衹是一切處、一切時皆能順理以為氣之主,自己作得主在,便不為氣之所拘,不為物之所轉,到此方有自由分,方彀得易簡。切忌錯會,以有我之私為能作主,如是則是認賊為子也。

‘可與酬酢,可與佑神’上面是說揲蓍成卦,然‘天下之能事’、‘顯道神德行’,及下文‘知變化之道者,其知神之所為乎’,皆指人言,不屬蓍草,不關掛扐。若欲從蓍草上覓,轉求轉遠,故嘗謂蓍龜非神,神自人耳。

‘不捨’、‘不立’四句即是隨時變易以從道也。不得易簡之旨,亦不解如何是變易,如何從道?

二氏之失衹是執有勝義諦,禪家謂之聖見猶存。在儒者言之,則猶不免於私小。然佛氏在圓頓教中已斥之無餘,老、莊雖觀緣而覺猶住。《涅槃》論見處即真用處,未是。

徑是小路,夷是無險阻。

‘不同同之’者,非是強同,理本同而人自異也。‘天下何思何慮?天下同歸而殊塗,一致而百慮。天下何思何慮?’此即同異一相,易簡之至也。初機不能驟語及此,以上蔡之資,伊川猶嫌其發得太早,故今只略示其端耳。若於此理不深距者,向後自悟。

一曰‘教大’者。應知聖人言行可為法於天下,皆名為教,不獨被於當年,將以貽於後世,則不得不寄之文字簡策,於是有六藝之書,以為六藝之教。然書非即是教,教之所由寓也。佛氏謂此土以音聲為教體。准此而言,亦可以名言為教體。就六藝言之,《詩》之風、雅、頌,《書》之典、謨、訓、誥、誓、命皆言也;《禮》之喪、祭、射、鄉、冠、昏、朝、聘皆行也;《樂》之五音、十二律、六代之樂皆聲也;《春秋》二百四十年之行事皆事也;《易》之六十四卦、三百八十四爻皆象也。此亦教體也。然《詩》有志焉,《書》有政焉,《禮》《樂》有本焉,《春秋》有義焉。由前之說是其形體,由後之說乃其所以為體也。在《易》則曰‘設卦觀象’,‘立象以盡意’,‘系辭焉以盡其言’。若是,則舉《易》之教體固不離卦象,亦不即卦象,而言與意乃其所以為體,而意又言之體也。奇偶是畫,陰陽剛柔是象,往來上下是爻,係之以辭而後吉凶可見,故必由辭以見意,乃可以明《易》之教體矣。

《系辭傳》曰:‘聖人有以見天下之賾,而擬諸其形容,象其物宜,是故謂之象。聖人有以見天下之動,而觀其會通,以行其典禮,係辭焉以斷其吉凶,是故謂之爻。’ 按此文凡兩見。 ‘極天下之賾者存乎卦;鼓天下之動者存乎辭,化而裁之存乎變;推而行之存乎通;神而明之,存乎其人;默而成之,不言而信,存乎德行。’ 凡言存者,謂教體所由寓。 又曰:‘八卦成列,像在其中矣。因而重之,爻在其中矣。剛柔相推,變在其中矣。系辭焉而命之,動在其中矣。凡言“在其中”者,亦謂教體所由寓。吉凶悔吝者,生乎動者也。剛柔者,立本者也。變通者,趣時者也。吉凶者,貞勝者也。天地之道,貞觀者也。日月之道,貞明者也。天下之動,貞夫一者也。夫乾確然,示人易矣。夫坤隤然,示人簡矣。爻也者,效此者也。象也者,象此者也。爻象動乎內,吉凶見乎外, 非指內外卦。 功業見乎變, 非指卦變。 聖人之情見乎辭。’又曰:‘言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言,議之而後動,擬議以成其變化。’綜此數段文觀之,應知爻象之所示待辭而後見,辭有險易,即指其所之之吉凶。 險以動,即之凶。易以動,即之吉。之非謂之卦,因其之吉、之凶不同。故指之之辭有險易也。 而是吉凶之所生,皆此心之賾動為之。聖人有以見乎此,故設卦立象而系辭焉以命之。‘擬議以成其變化’,明其‘貞夫一者’也。心之變動應乎爻象,因以爻象示教,故不可執爻象為教體,當求之言意。猶因指以見月,不可執指以為月也。 凡言《易》之為書者,喻如指。言易之為道者,喻如月。准此推之。

次當明教起因緣。《系辭傳》曰:‘《易》之興也,其於中古乎?作《易》者,其有憂患乎?’又曰:‘《易》之興也,其當殷之末世,周之盛德邪?當文王與紂之事邪?是故其辭危。危者使平,易者使傾。 憂危者,坦夷之由。慢易者,傾覆之漸。此示安不忘危、治不忘亂之旨,非謂辭之險易也。 其道甚大,百物不廢。懼以終始,其要無咎。此之謂《易》之道也。’又曰:‘明於憂患與故。無有師保,如臨父母。初率其辭而揆其方,既有典常。苟非其人,道不虛行。’又曰:‘其稱名也,雜而不越。於稽其類,其衰世之意邪?夫《易》彰往而察來,而微顯闡幽。 往者雖顯而實微,來者雖幽而可察。推見至隱謂之微顯,本隱之顯謂之闡幽。 開而當名辨物,正言斷辭,則備矣。其稱名也小,其取類也大。其旨遠,其辭文,其言曲而中,其事肆而隱。因貳以濟民行,以明失得之報。’此明教起因緣,兼顯教體之大。聖人吉凶與民同患,其辭不容不危,其情不容不懼。自非衰世,教亦不興,民行無失,何待於濟?故知憂患而作乃是聖人之情。聖人何憂?憂民之自罹於凶咎耳。‘鼓天下之動者存乎辭’,教之以‘貞夫一’而已矣,豈有他哉?

教體之大,本通六藝言之。如正得失,動天地,感鬼神,《詩》教之大也。恢弘至德,以顯二帝、三王之治,《書》教之大也。樂與天地同和,禮與天地同節,《禮》《樂》之大也。善善惡惡,賢賢賤不肖,存亡國,繼絕世,補敝起廢,撥亂反正,《春秋》之大也。而《易》以《乾》《坤》統禮樂,以《咸》《恆》統言行,則《詩》《書》《禮》《樂》之旨在焉。‘亦要存亡吉凶,則居可知矣’,則《春秋》之義在焉。故《詩》《書》《禮》《樂》《春秋》之教皆統於《易》,所以為六藝之原。以六藝別言之,則教體俱大;合言之,則所以為《詩》《書》《禮》《樂》《春秋》之教體者莫非《易》也。一攝一切,一切攝一。一入一切,一切入一。一中有一切,一切中有一。交參全遍,鎔融無礙。故以《詩》《書》《禮》《樂》《春秋》望《易》,則又以《易》教為至大也。

二曰‘理大’者。言之所寄為教,教之所顯為理。‘聖人之作《易》也,將以順性命之理’,上句是教,下句是理。所以言‘順性命之理’者,理必順性命故,離性命無以為理故;以理為有外者,不順性命則非理故,理即性命故。聖人言之決定如此,而學者乃以性命為空談,將為理者可求之於外,可由搏量、卜度、安排、計較而成,可從人得,不由己悟,但馳騖辨說便將為證會,不求與行履相應,是不唯不能入理,直不知有性命也。如此,則《易》之為教於人何與焉?故不得其理者不能知《易》教之大也。

《系辭傳》曰:‘《易》與天地准,故能彌綸天地之道。仰以觀於天文,俯以察於地理,是故知幽明之故。原始反終,故知死生之說。精氣為物,遊魂為變,是故知鬼神之情狀。與天地相似,故不違。知周乎萬物,而道濟天下,故不過。旁行而不流,樂天知命,故不憂。安土敦乎仁,故能愛。範圍天地之化而不過,曲成萬物而不遺,通乎晝夜之道而知,故神無方而《易》無體。’此一段文是顯‘理大’也。應知所謂‘天地之道’、‘幽明之故’、‘死生之說’、‘鬼神之情狀’,乃至‘範圍天地’、‘曲成萬物’、‘通乎晝夜’,凡此諸名不厭緟復以申明之者,皆攝於‘性命之理’一言而無餘,善思之可解。 此是一句中具三句。朱子曰:‘禪家有三句,一、涵蓋乾坤句,二、截斷眾流句,三、隨波逐浪句。’聖人言語亦然。如‘以言乎遠則不御,以言乎邇則靜而正’,此涵蓋乾坤句也。‘《復》其見天地之心’,‘神也者,妙萬物而為言’,此截斷眾流句也。‘《井》以辨義,《巽》以行權’,衹是隨道理說將去,此隨波逐浪句也。今準是推之,如‘神無方而《易》無體’,是涵蓋乾坤句。‘吉凶者,貞勝者也。天下之動,貞夫一者也’,是截斷眾流句。‘仰以觀於天文,俯以察於地理’,是隨波逐浪句。何謂‘順性命之理’,是一句中具三句,思之。

又‘以體天地之撰,以通神明之德’,‘以類萬物之情’,亦數數言之,並是顯‘理大’。得意者自不滯於名言,自能觸塗冥會,不煩具引也。

附語:

《中庸》三句相望,道為教之所依,性為道之所出,若無此性,道從何來?教從何起?言行與道相應始名為教。而此言行乃本於知能,知能資於乾坤,成之為德業,形之為禮樂,何事而不攝?此所以為大也。

莊子曰:‘古之所謂道術者,果惡乎在?’曰:‘無乎不在。’曰:‘神何由降?明何由出?聖有所生,性也,德也。王有所成,(道也,業也。)皆原於一。不離於宗,謂之天人。(法身德。)不離於精,謂之神人。(般若德。)不離於真,謂之至人。(解脫德。)以天為宗,性。以德為本,道。以道為門,教。兆於變化,謂之聖人。’此與《易》《中庸》相應。

書是形體,教是精神,如形體為精神之所寄。

名即文字,言即語言。然言語、音聲為陽,文字只著於竹帛,則為陰。參活句是陽,參死句則是陰。

執言語、泥文字者,不能知教體。

《周禮•大司樂》:‘教國子,舞《雲門》《大卷》《大咸》《大韶》《大夏》《大濩》《大武》。’此為六樂。《雲門》《大卷》,黃帝樂。《大咸》,堯樂。《大韶》,舜樂。後三為三代樂。

樂最易亡,據《周禮》應具雲六律、六同、五聲、八音、六舞,今唯音、律尚可考耳。

‘林放問禮之本’,便嘆曰:‘大哉問!’曾子謂‘君子所貴乎道者三’,乃其本也。後世治《禮》者,只了得籩豆之事。

今治《易》者,只在卦象上著倒,不求聖人之意,卦象便成無用。

曰見、曰擬、曰觀、曰行、曰斷,皆有人在。‘見’字吃緊,此見若不真,下稍全錯。

說存有六重,前後相望,展轉推責,以求其體,結歸德行。可知專以卦辭為教體者,不能得之也。

上言‘鼓天下之動者存乎辭’,今曰動在辭之所命,可知動不是指變佔。揲蓍成卦亦由於人,蓍不能自動,凡言居、動皆就人說。

爻彖皆以象心。剛柔者,此心之剛柔也。變通者,此心之變通也。

得於易簡,則‘貞夫一’矣。乾坤所示乃是無言之教。爻者,效此。象者,象此。正顯示教體。‘動乎內’者,幾也。‘見乎外’者,應也。因變以成業,寄辭以達情,皆聖人不得已之事。

‘初辭擬之,卒成之終。’‘辭擬之’者,謂來者可知也。見微而知其著,見始而知其終,故曰‘卒成之’,言不相違也。議如議獄緩死之議,據理而定之之意。擬議不是未定之辭,變化由此而成,故聖人言動並是教體。

君子易其心而後慮,安其身而後動,則所之皆吉矣。

‘原始要終,以為質’一段,唯‘其初難知,其上易知’及下文‘二與四、三與五同功而異位’是說爻位,其餘‘始’‘終’字皆非以一卦言。舊解為‘六爻相雜’及‘非其中爻不備’二語所礙,遂俱說成卦爻,而於首句‘《易》之為書也’一語反忽之。理會文字,直是不易。

明如是為吉,如是為凶,所謂擬議也。‘憂悔吝’、‘震無咎’,所以成變化也。吉凶既定,則不可以變矣。佛氏謂之‘定業難回’。

據此所說教起因緣,可知《易》在上古衹是卜筮之書,卦辭、爻辭亦不定為何人所作。如必以屬之文王、周公,則孔子何不明言之,而為是疑辭邪?《明夷》六五爻辭有‘箕子之明夷”,則必在箕子之後無疑,說為‘荄滋’者無義。(《釋文》引趙賓語。)《彖傳》明言‘內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之’,‘內難而能正其志,箕子以之’,此正與‘殷之末世、周之盛德’文相應,乃是假文王、箕子之事以明卦爻之義耳。孔子以前《易》只掌於太卜,未以為教也,故《易》教實自有十翼而後大。文王演《易》不能強為之說,恐亦是觀象、玩辭而已。

上言‘不可為典要’,明屢遷之情在人也。此言‘既有典常’,明辭之所指吉凶之理不可易也。‘率其辭’則能知《易》,‘揆其方’則能用《易》。非其人,《易》道亦何由行?‘道不虛行’者,即‘人能弘道,非道弘人’之意。

開之為言顯示也。肇公云:‘名有召物之功,物無應名之實。’蓋物非名也。名者,所以辨物而不即是物,故不可執,執則成礙。‘正言斷辭’,正辨物之功也。言、辭皆名也。此與‘依義莫依文’相似。物是以其義言之,名是指文字。名是名字,類是義類。二句指象。旨是意,辭是言。‘曲而中’故文,‘肆而隱’故遠。變言事者,意之所顯是事也。

佛氏之教有小大偏圓,中土聖人六藝之教唯大無小,唯圓無偏。教相本大,機則有小,以大教被小機則成為小,故簡小嘆大亦是權說。

《乾•文言》於上九發其義曰:‘“亢”之為言也,知進而不知退,知存而不知亡,知得而不知喪。’‘知進退、存亡而不失其正者,其唯聖人乎。’又於《坤》之初六發其義曰:‘臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。’此《春秋》之所為作也。

《詩》《書》多言‘帝’‘天’。《易》多言‘性命’。說《禮》《樂》亦多言‘性命’,多言‘理’。六藝之旨約歸於此,會者自知。

乾元是性,坤元是命,合德曰人。資始者理,資生者氣,總為一理也。切忌隨語生解,作二元會。

老子不言‘性命’,而言‘天道’,言‘常’。莊子多言‘性命’。佛氏多言‘性’,少言‘命’。

治經仍是‘窮理盡性至命’之學。儒者不明‘性命’之理,決不能通六藝。而二氏之徒乃盛談‘性命’,末流滋失。於是治經者乃相戒不談‘性命’,棄金擔麻,賈櫝還珠,莊子所謂‘倒置之民’也。(《繕性篇》云:‘滑欲於俗思以求致其明,謂之蔽蒙之民。’‘喪己於物,失性於俗【者】,謂之倒置之民。’此篇在《莊子》為最醇。蓋亂其心於欲而役思以求明者,其蔽益甚,所謂去性而從於心也。郭云:‘營外虧內,其置為倒。’崔云:‘逆其性命而不順為倒。’二注並精。)

或疑既雲作《易》因於憂患,何以言‘樂天知命故不憂’?是二義相違。按《列子•仲尼篇》孔子語顏回曰:‘若奚獨樂?’回曰:‘夫子奚獨憂?吾昔聞之夫子曰“樂天知命故不憂”,回所以樂也。’孔子憮然曰:‘汝徒知樂天知命之無憂,未知樂天知命有憂之大也。’文繁不具引。

禦寇雖寓言,卻答得此問不失。

‘《易》與天地准’此一段文約《易》之義趣都盡。有一句相應則分證,全相應則全證,證此理者便謂之德。故曰‘窮神知化,德之盛也’。故先舉‘理大’,次言‘德大’。應知天地者,吾心之天地也;萬物者,吾心之萬物也;幽明者,吾心之幽明也;生死者,吾心之生死也;鬼神者,吾心之鬼神也;晝夜者,吾心之晝夜也;神是吾心之神;《易》是吾心之《易》:此之謂‘性命之理’。與此理相應為順,不相應則違。順此理則人道可得而立,違則‘《易》不可見’而‘乾坤或幾乎息矣’。

‘天地之撰’是無為,是至誠;‘神明之德’是智照;‘萬物之情’只吉凶二途。(吉凶以情遷。)

崔伯玉撰《張衡碑》云:‘數術窮天地,製作侔造化。’人之思慮必極淵微,方可以通神明、體天地而類萬物。否則不能契理,於《易》何有哉?

佛氏所謂般若氣分,亦必‘潔靜精微’乃能至之,故與《易》教相應,散心安能學《易》乎?

欲知《詩》教之大者,看《詩•大序》。四始皆大義,如《春秋》之元也。不分《風》《雅》《頌》,不分正變,能見其大,方為知《詩》。《詩教諸論》已略說。至《風》《雅》相望,亦可分小大。《序言》言‘以一國之事,係一人之本,謂之《風》;言天下之事,形四方之風,謂之《雅》’,是《雅》望《風》則《雅》為大。政有小大,故有《小雅》焉,有《大雅》焉。《雅》中又以《大雅》為大,觀《鹿鳴》《文王》便可見。《頌》者,美盛德之形容,以其成功告於神明,又比《雅》為大。(以下七節釋教大,通六藝。)

《小雅》盡廢則四夷交侵,中國微矣。《詩》之有繫於國本如是。《詩》教之失雖已久,然其遺澤猶有存者,俗之近厚者是。觀今世新文化運動愈盛而夷狄之禍愈亟,亦此理也。蓋人心益偷,風俗益薄,自然感召如此。

欲知《書》教之大,看《論語》稱‘大哉堯之為君,唯天為大,唯堯則之’,‘巍巍乎,舜、禹之有天下也,而不與焉’,‘禹,吾無間然’,謂《韶》‘盡美’、‘盡善’,《武》‘未盡善’,聖人之意可知。故《虞書》望夏、殷、周之書,則《虞書》為大。三代相望,又以夏為大。秦穆霸者而錄其言,為其近於王也。帝王皆大,霸則小。

《禮》《樂》教中嘆大之言尤多。八禮皆大,於中喪、祭為大。祭禮之中又以郊、社、禘、嘗為大。看《禮運》《樂記》《郊特牲》《祭義》《祭統》《哀公問》諸篇,皆就大之為義發揮可見。如《中庸》‘仁者,人也。親親為大。義者,宜也。尊賢為大’,《哀公問》‘人道政為大’,‘古之為政,愛人為大。所以治愛人,禮為大。所以治禮,敬為大。敬之至矣,大昏為大,大昏至矣’,‘愛與敬,其政之本歟’,層層推勘,皆顯大也。如此推之可知,不煩具引。

又《周禮•大宗伯》‘以凶禮哀邦國之憂,以喪禮哀死亡,以荒禮哀凶札,以吊禮哀禍災,以禬禮哀圍敗,(鄭注‘同盟者,合會財貨以更其所喪。如《春秋•襄三十年》“冬,會於澶淵,宋災【故】”是其類’。疏謂‘合貨財以濟之’,左氏云“謀歸宋財’是也。《大行人》云:‘致禬以補諸侯之災。’《小行人》亦云:‘若國師役則命犒禬之。’按此乃諸侯禮,今國際間寧復有是?)以恤禮哀寇亂,以賓禮親邦國’,‘以軍禮同邦國’,‘以嘉禮親萬民’,皆本於愛敬之所施也。是即無緣慈同體大悲之見於行者。

又《大司樂》‘以樂德教國子,中、和、祇、庸、孝、友。以樂語教國子,興、道、諷、誦、言、語’,(鄭註:‘興者,以善物喻善事。道讀曰導。言古以剴今也。倍文曰諷。以聲節之曰誦。發端曰言。答述曰語。’按此即指樂歌。‘詩言志,歌永言’,凡言可被於聲律者皆攝之。)其下方言‘以樂舞教國子,舞《雲門》《大卷》”云雲,是樂德、樂語先於舞也。此並是樂體。至樂之為用,則曰‘以六律、六同、五聲、八音、六舞大合樂,以致鬼神示,(示即祇字。)以和邦國,以諧萬民,以安賓客,以說遠人,以作動物’。(作為感之。)又曰:‘一變而致羽物及川澤之示。再變而致裸物及山林之示。三變而致鱗物及丘陵之示。四變而致毛物及墳衍之示。五變而致介物及土示。六變而致象物及天神。’(象物謂有象而無形。)故又曰:‘七變而天神降。八變而地示出。九變而人鬼亨。’此樂教之大,尤顯法界一性之義,非精思恐難喻,不更舉。

《春秋》之大,學者習聞,廣說難盡,故略之。

三曰‘德大’者。已明教之所顯該攝於一理,得此理者名之為德。德之為言得也。乾得之而為健,坤得之而為順,人資於乾坤而得之為易簡。故曰‘易簡而天下之理得’,又曰‘易簡之善配至德’也。至德即乾坤健順之德。‘易簡之善’,則以人之得於乾坤者言之。

‘陰陽合德,而剛柔有體’,何謂也?陰陽,氣也。理行乎其中乃謂之道,則陰陽皆正矣,故曰‘合德’。剛柔,質也。理位乎其中而為之體,則剛柔皆善矣,故曰‘有體’。 剛柔者,立本者也。體立故曰本。 在人得之為仁義之德,行之為仁義之道。故理得而後有德之名,德著而後有道之名,行成而後有業之名。理與德默而自證,故屬乾知,成己性也;道與業行而後見,故屬坤能,成物命也。

‘知崇禮卑,崇效天’,‘自強不息’,所以成己也;‘卑法地’,‘厚德載物’,所以成物也。坤順承天,故命必根於性,業必出於德,物必會諸己。乾坤合德,性命一原,物我一體。知天地為萬物之總名,則知人為天地之合德。會萬物為自己者,乃與天地同其大矣。

‘體仁足以長人’者,以人為體也。‘體物而不可遺’者,以物為體也。‘體天地之撰’者,以天地為體也。乾健坤順,乾剛坤柔,兼之為合德,同之為有體,此所以為大也。

語乾之德則曰‘元亨利貞’,語坤之德則曰‘直方大’,語人之德則曰‘仁禮義智’,或曰‘中正仁義’,一也。三即一,故曰‘合德’;一即三,故曰‘有體’。 ‘坤至柔而動也剛’,直其正也。‘至靜而德方’,方其義也。直是元亨,方是利貞,合之故大。在人則為‘敬義立而德不孤’。‘君子體仁足以長人’,仁也。‘嘉會足以合禮’,禮也。‘利物足以和義’,義也。‘貞固足以乾事’,智也。‘君子行此四德者,故曰:“《乾》,元亨,利貞。”’君子者,體《乾》之人也,用《易》之人也。《文言》於《乾》之六爻明曰君子,曰大人,曰聖人,曰賢人,其稱龍德、君德、天德皆指人,言人而合於天者也。人之德即天地之德,人之心即天地之心。人而不能與天地合其德者,謂之‘小人’,甚則謂之‘匪人’。然則舍人而言《易》,其不足以知《易》明矣。

六十四卦大象皆示人以修德之事,一一具言之,則為六十四種德相,而皆統於《乾》《坤》,俱攝於易簡,所謂總該萬德,不出一心也。又於九卦發其例曰:‘《履》,德之基也。《謙》,德之柄也。《復》,德之本也。《恆》,德之固也。《損》,德之修也。《益》,德之裕也。《困》,德之辨也。《井》,德之地也。《巽》,德之制也。’善會者,餘卦皆可准此推之。

以性、修二德言之,則‘元亨利貞’‘仁禮義智’是性德,‘敬義’‘直方’是修德。又‘元亨’是性德,‘利貞’是修德。‘仁義’是性德,‘禮智’是修德。亦可‘仁智’是性德,‘禮義’是修德;唯‘仁’是性德,‘義禮智’俱是修德。全性起修,故乾統坤。全修在性,故坤承乾。乾坤合德,故性修不二也。性德必易,仁智也;修德必簡,敬義也。性德親而久,純乎德者也;修德有功而大,兼乎業者也。‘窮理盡性以至於命’,亦兼性、修言之。曰窮、曰盡、曰至,皆修也。曰理、曰性、曰命,皆性也。聖人之教皆因修以顯性,不執性以廢修。

‘天地之大德曰生’,又曰‘生生之謂易,成象之謂乾,傚法之謂坤’,何謂也?曰:本隱以之顯曰生。 未生不是無,既生不是有,故橫渠曰:‘大《易》不言有無,言有無者,諸子之陋也。’孔穎達《尚書正義》曰‘萬物之生從微至著’,亦頗得此意。 謂之生者,雙離斷常故,蓋常則不生, 既常矣,又何生焉。 斷亦不生。 既斷則不更生。 消息盈虛,天行也,變易故非常;天地之道,恆久而不已也,不易故非斷:以是二義,故‘生’義得成。‘原始’則無始而成始,‘要終’則無終而成終。終則有始,故不常亦不斷也。成始乃所以成終,成終乃所以成始。如晝之終即夜之始,寒之終即暑之始,惑之終即智之始。始終同時,迎之不見其首,隨之不見其尾。就其隱者言之,則謂之寂;就其顯者言之,則謂之生。成象之謂乾,傚法之謂坤,理之顯者也。故曰‘乾坤毀則無以見《易》’,‘生生之謂易’,則於顯中見隱,於氣中見理,於變易中見不易。夫然後‘至賾而不可惡,至動而不可亂’,而易簡之理得矣。

四曰‘位大’者。《系辭傳》曰:‘天下之理得,而成位乎其中矣。’《乾》之《彖傳》曰:‘大明終始,六位時成,時乘六龍以御天。乾道變化,各正性命。’明非專指五之尊位而言。《乾》九三《文言》曰:‘知至至之,可與幾也。知終終之,可與存義也。是故居上位而不驕,在下位而不憂。’上九《文言》曰:‘貴而無位,高而無民,賢人在下位而無輔,是以動而有悔也。”《謙》之九三《系傳》曰:‘勞而不伐,有功而不德,厚之至也。’語以其功下人者也。德言盛,禮言恭。謙也者,致恭以存其位者也。夫三非上位也,上非下位也,何以聖人之言不定若此?是知‘列貴賤者存乎位’,非克定以爻位言之,而以三畫以下為地,四畫以上為天;或以初、二為地,三、四為人,五、上為天;或以初為元士,二為大夫,三為三公,四為諸侯,五為天子,上為宗廟:皆不可以泥也。《乾鑿度》曰‘方盛則托吉,將衰則寄凶,陰陽不正謂之失位’,似矣。然《系傳》又曰:‘二與四同功而異位。其善不同,二多譽,四多懼,近也。’‘三與五同功而異位。三多凶,五多功,貴賤之等也。’其下又曰:‘柔之為道,不利遠者。’‘其柔危,其剛勝邪。’則其所謂遠近、貴賤者,又專以剛柔言之,是知凡言位者皆寄也。‘帝出乎震’,言八卦方位亦寄也。‘飛龍在天’,乃位乎天德。‘變動不居,周流六虛’,《乾》元用九,天德不可為首。《未濟》雖不當位而剛柔應,其故何邪?‘若夫雜物撰德,辨是與非,則非其中爻不備’,不定以陰居陰、以陽居陽始為當也。‘乾坤成列,而《易》位乎其中’, 立即位字。 六十四卦,其陽爻皆乾也,其陰爻皆坤也,是謂‘乾坤成列’也。其為一卦之主者,必其得乎乾坤之一德者也。王輔嗣曰:‘眾不能治眾,治眾者,至寡者也。動不能制動,制天下之動者,貞夫一者也。’故六爻相錯可舉一以明也,剛柔相乘可立主以定也。少者,多之所貴;寡者,眾之所宗。非易簡之德,則何以繁而不憂亂,變而不憂惑邪?故‘天地之大德曰生,聖人之大寶曰位’,‘理得而成位乎其中’,失德則失位。所謂‘貴賤之等’者,乃在德而不在位也。乾曰‘大生’,坤曰‘廣生’,乾曰‘日新’,坤曰‘富有’,是知位大者位乎其德也。德大故位大,其義明矣。 餘義‘人大’中說。

附語:

老子曰‘天得一以清,地得一以寧,神得一以靈,谷得一以盈,萬物得一以生,侯王得一以為天下貞’,亦是。但下言‘天無以清,將恐裂;地無以寧,將恐發;神無以靈,將恐歇;谷無以盈,將恐竭;萬物無以生,將恐滅;侯王無以貞,將恐蹶。故貴以賤為本,高以下為基’,意思便差了。

若廣說亦可言震得之而為起,艮得之而為止,坎得之而為雨之潤,離得之而為日之明,巽得之而為風之散,兌得之而為澤之說。

莊子亦謂道‘可得而不可見’,‘狶韋氏得之,以挈天地;伏戲得之,以襲氣母;維鬥得之,終古不忒;日月得之,終古不息”云雲,亦有見於此,但以下說得太奢。(《大宗師》。)

《坤》六五《文言》曰:‘黃中通理,正位居體。’‘居體’即立本義。

仁體剛而用柔,義體柔而用剛。仁義相望則仁為體,義為用;仁為陽,義為陰。仁義之中又分體用、陰陽。德是體之名,道是用之名。德與道又自有其陰陽。

成己可以自至,成物則須待緣。物我一體,成物元是性分內事,但物之氣有不齊,不得不謂之命。然聖人盡性至命,故知其不可而為之。

孟子曰:‘仁之於父子也,義之於君臣也,禮之於賓主也,知之於賢者也,聖人之於天道也,命也,有性焉,君子不謂命也。’上言‘目之於色,耳之於聲’四句,明明是氣而曰‘性也,有命焉’,此‘命’字是以理言。下言‘命也,有性焉’,此‘命’字是以氣言。

理無差別,氣有差別。性是物我所共,命乃萬有不齊,氣質之性亦是命。聖人會萬物為自己者,不唯因其一理,故即此不齊之氣亦是一氣也。

莊子曰‘忘己之人,是之謂入於天’,(《天地》。)‘忘’字有病。莊子每好言忘,聖人只說盡己。

臨濟曰:‘佛者,心清淨是;法者,心光明是;道者,處處無礙淨光是。’此語亦諦。彼所謂佛,當此所謂理,法當德,道即行業也。

中是禮,正是智。

坤之直方即乾之直專。翕是坤德,辟是乾德。‘其動也辟’,是與乾合德。在人則是氣之動順乎理,而理氣合一也。

質言之則乾是性德,坤是修德。全性起修,故於乾亦示修德。如初九言‘不易乎世,不成乎名’,九二言‘庸言之言,庸行之謹’,九三、九四並言‘進德修業’。全修在性,故於《坤》六二言‘不習無不利’,六五言‘正位居體’,亦顯示此為性德。性修不二,即是體用一原,顯微無間,乾坤合德,志氣如神也。

莊子實有執性廢修之弊,禪師家末流亦然。此病最誤人。如《田子方》篇設為老聃告孔子之言曰:‘水之於汋也,無為而才自然矣。至人之於德也,不修而物不能離焉。若天之自高,地之自厚,日月之自明,夫何修焉?’此便是執性廢修之言。

《燈錄》,南嶽參六祖,祖問:‘甚麼處來?’曰:‘嵩山來。’祖曰‘甚麼物?恁麼來?’師無語。遂經八載,忽然有省,乃白祖曰:‘某甲有個會處。’祖曰:‘作麼生?’師曰:‘說似一物,即不中。’祖曰:‘還假修證否?’師曰:‘修證則不無,污染即不得。’祖曰:‘祇此不污染,諸佛之所護念,汝既如是,吾亦如是。’‘污染即不得’是性德,‘修證則不無’是修德,禪家末流往往有執性廢修之病。

莊子曰‘自本、自根,未有天地,自古以固存。神鬼、神帝、生天、生地’,似有見於生者,而又言外生則不是,生不可得而外也。世俗執分段生死為生,則是執一漚為全海。此如電光石火無可把捉,未得謂之生也。善言生者,當知生不是常,亦不是斷。通三世、古今、十方、萬類,皆此生理之所充偏,而專言人生者,井蛙夏蟲之見也。

又質言之,生即是變,所以生者乃是不變。此以生之理言,故曰‘天地之大德’。

所以成變化而行鬼神,即此生之理。

佛氏言諸法不自生、不他生、不共生、不無因生,是故說緣生。緣生之法,生則有滅。生唯緣生,滅唯緣滅,故彼之言生乃仗緣托境,無自體性。《易》之言生則唯是實理,故不可以生為幻。此與佛氏顯然不同。然不常、不斷義則甚諦,故不得遺之。漢儒說‘性者生之質’,只見得氣質之性,若改作生之理則是也。佛氏實能見性,然其說生多是遮詮,故不可盡用。《易》教唯用表詮,不用遮詮。學者當知遮則以生為過咎,表則顯其唯是一真也。

《系傳》開篇便言‘天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣’。此見尊卑、貴賤實指乾坤言,然崇高莫大乎富貴。貴指乾,富指坤。乾,大生。坤,廣生。廣大配天地,何有乎貴賤?蓋必陰陽合德而後成大。陰不從陽,氣不順理,則小矣。所以扶陽抑陰、貴大賤小皆示教之言耳,豈曰貴天而賤地哉!善會者可知。

質言之,六爻皆人位,而天地在其中。內卦為因位,外卦為果位。中爻是指二五,不兼三四。六二、九五乃並言中正,九二、六五則隻言中,不言正。若六三、九四俱言位不當。九六皆從乾坤來,故六十四卦之主爻皆具乾坤之一德者也。曰‘成位乎其中’者,德合乾坤則無往而不位也。在天而天,處人而人,時則不同,位未嘗異。故曰‘變動不居,周流六虛,上下無常,剛柔相易,不可為典要’也。佛氏言‘一心遍現十法界’,與此義通。

陸亙問南泉:‘天王居何地位?’泉曰:‘若是天王即非地位。’陸曰:‘某聞天王是居初地。’泉曰:‘應以天王身得度者,即現天王身而為說法。’南泉未必學《易》,若問‘六位時成,時乘六龍以御天’意旨若何,卻是南泉善會參。

五曰‘人大’者。位乃應跡之稱,人則實證之號。《乾鑿度》引孔子曰:‘《易》有君人五號:帝者,天稱;王者,美行;天子者,爵號;大君者,與上行異;大人者,聖明德備也。變文以著名,題德以別操。’鄭注云:‘夫至人者一也,應跡不同而生五號,故百姓變其文名,別其操行。’是也。 按爻辭罕稱帝,如‘帝乙歸妹’、‘高宗伐鬼方’明為殷人佔辭,‘箕子之明夷’又出殷後,故曰‘其當殷之末世、周之盛德邪’。《象辭》言‘享於帝,立廟’,‘殷薦之上帝,以配祖考’,則是天稱。 然稱人者實不止五號,如聖人、賢人、君子、丈人,亦皆題德之目。 又有幽人、武人、丈夫、王臣諸號,各於當卦見義。 大抵王公君後固兼德位而言,大人君子唯是以德為主。實證此德謂之成性,亦謂之成位,亦謂之成能,即是成己、成德、成業也。《乾》九二:‘利見大人’,君德也。王輔嗣註:‘雖非君位,君之德也。’正義云:‘二五俱是大人為天下所利見。’鄭氏說九二利見九五之大人,非也。按,伊川以二五互說,校鄭說為進,然不若以天下利見於義為允。如《訟》《蹇》亦俱言‘利見大人’,以訟之時,唯大人為能以中正之德治訟;蹇之時,唯大人為能以中正之德濟難,故‘為天下所利見’也。《否》之‘“大人否亨”,不亂群也’,‘休否,大人吉’,‘大人之吉,位正當也’;《萃》之‘利見大人亨”,聚以正也’;《困》‘“貞大人吉”,以剛中也’;《革》之‘大人虎變’,‘革而當’也;《巽》之‘利見大人’,順以正也:准此推之,知大人者所以表中正之德。 《離》稱‘大人以繼明照於四方’,亦指六二。 仁禮為中,義智為正,本之則為性命之理,行之則曰仁義之道。‘大人者,與天地合其德’,即是順性命之理而立人之道者也。詳《易》稱大人與聖人無別。 《乾》九五《文言》‘聖人作而萬物睹’,大人變稱聖人。 若析言之,則作《易》者必稱聖人,體《易》之德者稱大人,用《易》之道者稱君子。體《易》者與道為一,人外無道也。用《易》者全體作用,如人視聽言動皆從己出,無藉於他也。作《易》者即體《易》用《易》之人,設卦觀象所以教人體《易》用《易》者也。故曰‘神而明之,存乎其人’,‘苟非其人,道不虛行’。 爻辭中稱君子者亦是體《易》,如《乾》九三、九四,《坤》六二、六五,爻辭與《文言》俱稱君子。《乾》初九‘龍,德而隱’,亦宜為君子。《坤》六四‘括囊’,《文言》變稱賢人。《革》上六‘君子豹變’,此皆體《易》之君子。《大象》所名君子則皆以用《易》為言。又如《遁》九四‘好遁,君子吉’,《明夷》初九‘君子於行’,則又以時言之。善會可知。

六曰‘業大’者。得於體謂之德,見於用謂之業。位者,稱德為名。業者,依人而見。《系傳》於十二卦發其義,歷稱包犧、神農、黃帝、堯、舜、後世聖人,標其人也。自結繩為網罟以至作書契,事相不同,皆所以利天下,舉其業也。其曰‘後世聖人易之’者,通其變之義也。功業見乎變,所以成之者人也。必曰聖人者,人大故業大。‘日新之謂盛德’,體乾也;‘富有之謂大業’,體坤也。自非與乾坤合德之大人,何以通天下之志,定天下之業乎?故曰‘化而裁之謂之變,推而行之謂之通,舉而措之天下之民謂之事業’。約言之則曰‘通變之謂事’。又重言之曰‘化而裁之存乎變,推而行之存乎通,神而明之存乎其人’。上言業而下言人,所以顯德由人證,業由人興。其辭之反復申明如此,聖人之情可見矣。能體乎此者,應知《易》所以‘崇德廣業’,‘崇德’以成己言,‘廣業’以成物言。己外無物,成己成物皆所以成性也,所以順性命之理而立人之道者也,故曰‘成性存存,道義之門’。

七曰‘時大’、八曰‘義大’者。此當合釋。變是時,通其變是義。又通變是時,‘使民不倦’、‘使民宜之’是義。寄位亦以明時,著業乃以存義。位大故時大,業大故義大也。六十四卦有六十四卦之時,在一卦中六位又各有其時, 如於初言反,於上言窮,此一卦之時。 善用者不失其時,皆謂之義。聖人特於《乾》卦著之,《彖傳》曰‘大明終始,六位時成,時乘六龍以御天’是也。《文言》曰:‘“潛龍勿用”,陽氣潛藏。“見龍在田”,天下文明。“終日乾乾”,與時偕行。“或躍在淵”,乾道乃革。“飛龍在天”,乃位乎天德。“亢龍有悔”,與時偕極。乾元用九,乃見天則。’ 九三《文言》‘因其時而惕’,九四‘君子進德修業,欲及時也’,亦明拈出‘時’字。 此以明‘六位時成’,上句標時,下句顯義。蓋義因時出,時以義成,隨時變易以從道,乃所謂義也。若違道以從時,則不唯害義,亦不知時。時、義一也。《彖傳》專言時大者四卦:《頤》《大過》《解》《革》。言時義大者四卦:《豫》《遁》《姤》《旅》。言時用大者三卦:《坎》《睽》《蹇》。言天地之大義者二卦:《家人》《歸妹》。而於《隨》特變其文曰:‘隨時之義大矣哉。’於《艮》則曰:‘時止則止,時行則行,動靜不失其時,其道光明。’此顯隨時之義,實本艮止之德,止其所而後能行義也。餘若《臨》《觀》之言‘天道’,《剝》《復》之言‘天行’,《損》《益》之言‘與時偕行’,並顯時、義之大。《雜卦傳》曰:‘《履》,不處也。《需》,不進也。’《履》之《彖傳》曰:‘剛中正,履帝位而不疚,光明也。’《需》之《彖傳》曰:‘剛健而不陷,其義不困窮矣。’《雜卦》以時言,《彖傳》則以義言。關氏曰:‘履而不處者,其周公乎。需而不進者,其仲尼乎。’此亦得之。 關子明《易傳》相傳是阮逸依托,然有好語不得遺之。 欲知時、義者應如是會:夫寒暑、晝夜、消息、盈虛,時也。或出或處、或默或語,知進退、存亡而不失其正者,義也。若以隨人為時、徇外為義,則失之遠矣。 《咸》九三象曰:‘志在隨人,所執下也。’趙州有言曰:‘老僧使得十二時,汝等諸人被十二時使。’此語好,‘使得十二時’為義,‘被十二時使’則無義。當知聞道者雖不讀《易》,其言自與《易》相應,安得以為禪而遺之。

附語:

從本垂跡,故寄位以明德;由跡顯本,故略位而稱人。具此德者,人也。履此位者,亦人也。見此業者,亦人也。四者相望,位、業是權名,人、德是實義。又人亦是權名,唯德是實義。無其德而居位者,則其位為虛;非其人而妄作者,則其業為妄。《系傳》釋《困》六三爻辭曰‘非所據而據焉,身必危’,老子曰‘不知常,妄作,凶’,此之謂也。

‘天地設位,聖人成能’,即所謂‘成位乎其中也’。‘讚天地之化育’,‘裁成天地之道,輔相天地之宜’,是成能;‘與天地合其德’,‘與天地參’,是成位。

以三德、三身言之,性是法身,德即般若,業即解脫。

以爻位言之,二是因位,五是果位。

以名號言之,君子是因地之號,大人、聖人是果地之號。亦可君子是等覺,大人、聖人是妙覺也。

凡說經義須會遮、表二詮。遮是遣非蕩執,如言不常、不斷、不一、不異等。表乃顯德正名,如中正、仁義、賢聖等。二氏意存破相,多用遮詮。六經唯是顯性,多用表詮。設卦觀象皆表詮也。中正所以表剛柔之德,大人以表具此德之人。然學者莫向卦爻上覓,要識此德此人,須向自己心性中求之,否則終不可得,只成虛說。又《易》言無方、無體、無思、無為,亦是遮詮。

孟子曰:‘大而化之之謂聖,聖而不可知之謂神。’是以聖人最為尊勝,神則衹是顯聖之妙用,非謂聖人以上更有一等神人。然莊子則曰:‘至人無己,神人無功,聖人無名。’是則更有神人之目,但三名無勝劣,其意亦略如佛氏之三身。

《論語》曰:‘人能弘道,非道弘人。’《經解》說六藝皆人、法對舉。如曰‘潔靜精微,《易》教也’,‘《易》之失賊’,‘其為人也,潔靜精微而不賊,則深於《易》者也’。學《易》非潔靜精微亦不能究其義。直饒於經義,能通曉無滯,而於日用中全不與道相應,即非其人。徒逞知解,增長我慢,即名為賊,不唯不足以弘道,而反以害道,則何益矣?更安望其能體《易》用《易》哉?學者各宜自勘,以後更不饒舌。

‘唯深也,故能通天下之志’,崇德也;‘唯幾也,故能成天下之務’,廣業也。吉凶之萌漸,治亂之由致,皆出於幾。定天下之業者,幾也。幾見而業定,業定而務成矣。聖人所以易天下、利天下者,唯其幾耳,故曰‘知幾其神乎’。然唯極深始能研幾,此是吃緊為人處,急著眼看。

‘化而裁之’,猶曰制而用之。裁、制互訓。(《說文》:‘裁,製衣也。’‘制,裁也。’)取義於衣以布帛裁而成,衣是布帛之變也。朱子曰:如一歲分為四時,是一歲之變也。不變不足以成歲。‘日月相推而明生焉’,‘寒暑相推而歲成焉’,‘剛柔相推,變在其中矣’,是即通之義。

門者,人之所出入也,故門以出入為義。《論語》曰:‘誰能出不由戶,何莫由斯道也?’亦是法喻雙舉。《易》每言門,言出入,如‘《乾》《坤》其《易》之門邪’,‘其出入以度’,‘利用出入’,‘出入無疾’。此何義邪?‘乾知大始’,故曰出;‘坤作成物’,故曰入也。《震》得《乾》之一爻為出,《巽》得《坤》之一爻為入,故曰‘《乾》《坤》其《易》之門邪’。老子言‘天門開闔’,莊子言‘萬物皆出於機,皆入於機’,亦此義。言‘存存’者,不息義,常恆義。性即法界一性。曰‘道義之門’者,猶言‘無不從此法界流,無不還歸此法界’也。有人問古德:‘一大藏教從何而來?’答曰:‘我道盡從這裡去。’彼卻會得此旨。

明管東溟自言不明‘乾元用九’之義,後讀《華嚴•如來出現品》,忽然頓悟。今日讀《易》者,只將先儒傳注草草一看便謂已了,如何能體《易》用《易》?

專言時與言時義、言時用何以不同?思之。

《雜卦傳》:‘大畜,時也。’‘無妄,災也。’何以獨於大畜言時?思之。

孟子曰:‘禹、稷、顏子,易地則皆然。’地即時也,位也。其‘皆然’者則義也。聖人視履尊位與畎畝同,視配天享帝、養聖賢、養萬民與飲食之道同,視天下之人歸之與深山木石同。會得此者可以為周公,亦可以為孔子,始可與言時、義。

佛氏曰:‘欲明佛性義,須知時節因緣,時節若至,其理自彰。’此是個甚時節?若人悟本,他自知時。未到此田地,衹是被十二時使也,如何明得時、義?

九曰‘器大’、十曰‘道大’者。亦當合釋。器者,萬物聚散之目。道者,此理流行之稱。道無定體而器有成形,二名無所不攝。自佛氏言之,即是色、心二法也。老氏曰:‘朴散則為器,聖人用之,則為官長。’ 亦曰器長,猶《易》言主器。不敢為天下先,故能為器長,即長而不宰之意。 彼以朴為道也。二氏之言亦不出道、器二義。過此以往,竭天下之言有以知其莫能外於此也。如有所不攝,則非大矣。器即氣也,道即理也。合則曰氣,散則曰器。 萬物散殊,皆名為器。流而不息,合同而化,以氣言也。 寂則曰理,通則曰道,其實一也。立二名而義始備,從而二之則不是。然以道望理,則理隱而道顯;以器望道,則道隱而器顯。《系傳》有兩段文明此義,今具引以證之。

一曰:‘是故闔戶謂之坤,辟戶謂之乾,一闔一辟謂之變,往來不窮謂之通。見乃謂之象,形乃謂之器,制而用之謂之法。利用出入,民咸用之謂之神。’ 乾者萬物之所出,坤者萬物之所入,故以闔辟言之。闔則陽變而陰,辟則陰變而陽,故謂變。闔往而辟來,未嘗有間息,故謂通。氣聚而見猶微,故曰象。凝而成形則著,故曰器也。末二句義見後。 一曰:‘乾坤成列,而《易》立乎其中矣。乾坤毀則無以見《易》。《易》不可見則乾坤或幾乎息矣。 體不可見,於用見之,用息則幾於體息矣。然體不可息,用亦不可息也,體用重重無盡,思之可知。‘百姓日用而不知’,用且不見,則幾於息,安能見體?餘義詳後。 是故形而上者謂之道,形而下者謂之器。化而裁之謂之變,推而行之謂之通,舉而錯之天下之民謂之事業。’

詳此兩段文,前文先言闔辟、往來,繼言形、見,終乃言制、用。後文先出道、器,繼言化裁、推行,終乃言事業。本之皆由乾坤而來。前文明器之所由成,後文明道之所由行也。由闔辟、往來而見焉、形焉者,天也。‘制而用之’、‘利用出入’者,人也。‘乾坤成列’,即‘一闔一辟’也。‘《易》立乎其中’,即‘往來不窮’也。道在象先,故曰‘形而上’;器在形後,故曰‘形而下’:皆天也。‘化而裁之’、‘推而行之’、‘舉而錯之’者,人也。說變通在器前者,主天言;說變通在器後者,主人言。道者何也?即此變通者是。天道成器,人道制器。 制即化裁之謂,用即推行之謂。制非造作義,切忌錯會。 天人一理,故道器不二。器者,道之所寓也。凡民見器而不見道,故心外有物。聖人見器莫非道也,故道外無事,器之所在,道即在焉。故曰:‘備物致用,立功成器,以為天下利,莫大乎聖人。’‘《易》有君子之道四,以言者尚其辭,以動者尚其變,以制器者尚其象,以卜筮者尚其佔。’夫辭、變、象、佔皆所以‘備物致用’也。言‘制器者’,即‘變而通之以盡利’,‘制而用之謂之法’也。象謂變化之象也,象事知器。象者,器之所從出而道之所由顯也,故君子尚之。‘盈天地之間者唯萬物’,即盈天地間皆象也,盈天地間皆器也,亦即盈天地間皆道也。故曰:‘以言乎天地之間則備矣。’‘精義入神’,所以致用。‘神也者,妙萬物而為言’,萬物之聚散皆器也,變化之所成也。‘知變化之道者,其知神之所為乎’,曷言乎‘神之所為’也?謂此變化之道即此理之流行者是也。故曰:‘利用出入,民咸用之,謂之神。’‘百姓日用而不知’,不知其神也。唯神應無方,斯舉器是道,乃可以致用,乃可以盡神。凡民見之則小,聖人見之則大;凡民用之則不知,聖人用之則神;凡民用之不足以利天下,聖人用之乃足以利天下。故曰:‘備物致用,立成器以為天下利,莫大乎聖人也。’若滯於一偏一曲而目為致用者,不亦小乎?‘窮神知化’,德之盛也。知化而後能為器長, 宰物而不隨於物。 窮神而後能為道樞。 得其環中,以應無窮。 非聖人其孰能與於此?觀於此而有會者,庶幾不囿於聞見之知,亦可於器無所執,於道無所惑矣。故知凡言‘體天地之撰’,‘通神明之德’,‘類萬物之情’者,總為顯此一心之大用,其亦可以無疑也。

附語:

道、器二名即是色、心二法。此乃粗略言之,若精析義理分齊,則道、器可攝色、心二法,而彼色、心義不能攝此。以彼言心心所法,猶是器攝,非獨根境相對成色為器也。彼以色為心所現影,二俱是妄。此以器為道之流形,唯是一真。唯彼言無為法,其分齊乃當於此言道。橫渠《正蒙》所簡正此義也。若《般若》明色、空不二,《華嚴》顯一真法界,則與此分齊無差,故賢首判相宗為始教。

又佛氏立眾生世間、(亦曰情世間。)器世間二名。五陰和合名為眾生,山河大地名之為器。世間即差別相。(世為隔別義,間者差分義。)在此唯是器攝,若言情與無情共一真,方可當此言道。

老子曰:‘天下神器不可為也,不可執也。為者敗之,執者失之。’是器亦屬無為,故與般若宗近。

今言唯心、唯物者,詳其分齊,彼所言心皆是器攝。以唯是識心虛妄計度,又較佛氏相宗之言為粗也,故唯見器而不見道。

《學記》曰:‘大德不官,大道不器。’《論語》言:‘君子不器。’此乃以道、器為通、局之稱,別是一義。言各有當,不可掍濫。

用理氣、道器字要分曉,有時隨文不別,少體會便成儱侗。今舉最淺顯而易知者示一例。如耳目口體是器也;其能視聽言動者,氣也;所以為視聽言動之則者,理也;視聽言動皆應於理則道也。水火山澤,器也;燥濕止聚,氣也;其所以如此者,理也;各順其理以成用者,道也。

象之大者,日月是也,曆法由是而制。器之大者,山澤是也,聲律由是而生。凡聲律皆風氣之動,動而和則為樂。十二辟卦即曆法之十二辰,亦即十二律。八卦以配八風,聲為風氣之動,應屬雷風。今言山澤者,‘山澤通氣’,亦即‘雷風相薄’。但雷風無形,只可言氣;山澤有形,乃可名器耳。

天道不變化則何由形見?故形見即變化也。人道不變通則何以制用?故制用即變通也。

《大戴禮•哀公問五義篇》孔子對哀公問聖人曰:‘所謂聖人者,知通乎大道,應變而不窮,能測萬物之情性者也。大道者,所以變化而凝成萬物者也。情性也者,所以理然不然取捨者也。故其事大,配乎天地,參乎日月,雜於雲霓,總要萬物,穆穆純純。其莫之能循,若天之司,莫之能職,百姓淡然不知其善。若此,則可謂聖人矣。’(《荀子•哀公篇》文小異。)

曆象日月星辰,象之大者也。同律度量衡,器之大者也。《大戴禮•曾子天圓篇》:‘聖人慎守日月之數,以察星辰之行,以序四時之順逆,謂之歷。截十二管,以索八音之上下清濁,謂之律。律居陰而治陽,歷居陽而治陰,律歷迭相治也,其間不容髮。’此即制器尚象、象事知器之義。欲明象數,必通律歷。歷者,天氣之變化。律者,地氣之變化。言‘居陰而治陽’者,地氣動而天氣應之也;‘居陽而治陰’者,天氣行而地氣應之也。天地之氣應,是陽變陰合而萬物生,故曰‘迭相治’。‘成變化’、‘行鬼神’、‘既成萬物’,皆此之謂也。《齊詩》說‘觀性以歷,觀情以律’,(匡衡、翼奉俱言之。)義亦精。

致者,推而極之之謂,乃大用現前更無餘欠。俗解乃以‘知效一官’、‘行效一能’當之,失其義矣。

神者,言乎其不測也。凡言神皆明用。

聖人用處,百姓不知,故曰神。‘陰陽不測’,以天之生物言;‘聖而不可知’,以聖人之成物言。

教家言內閟外現,禪家言不存軌則,皆神也。

‘明則有禮樂,幽則有鬼神。’禮樂之進反有跡,鬼神之屈伸無象。

‘成變化’即‘行鬼神’,行無朕而成可睹也。

更無心外法能與心為緣,是故一切法皆心也。是心能出一切法,是心遍攝一切法,是心即是一切法。聖賢千言萬語只明此義,說性命之理乃是顯此心之本體,說三才之道乃是顯此心之大用,所以作《易》垂教,衹是要人識得此心耳。若不知性命之理,則此心之體不顯,尋常日用衹是隨順習氣,全無自由分,是謂失其本心。故曰‘仁者見之謂之仁,智者見之謂之智,百姓日用而不知’也。‘顯諸仁’,言識仁則體顯也;‘藏諸用’,言智發則用備也。(仁以表體,用即是智。)全體在用,故名‘藏’;全用是體,故名‘顯’。此之謂心要,此之謂六藝之原。

《易》言無妄,無妄即誠,心本無妄,失之乃妄。妄者,亡也,罔也。故儒者簡染隻言習氣,不曰妄心。佛氏名心則真妄迢然,學者未析名相,往往迷亂,一往斥破,則以心為幻法,先儒所以非之。若其圓頓教義,唯顯真常,固不得而異之也。此亦學者所當知。

復次‘潔靜精微,《易》教也’,‘潔靜精微而不賊’,何謂也?潔者,無垢義。雜染盡,不受諸惑,斯名潔。靜者,不遷義。散亂心息,無諸攀緣雜慮,常住正念,斯名靜。精者,真實義。觀一切法一相,是謂精。(皮膚脫落盡,唯有一真實。到此見地,方得穩密。)微者,深密義。見諸相非相,是謂微。(離名絕相,唯一真際。諸相即器,凡夫見之,唯是器相。聖人於器,唯見是道,即是見諸相非相也。)如此方能深入《易》教。(潔靜是止,精微是觀。止用《艮》,動亦定,靜亦定也。觀用《巽》,見萬物之潔齊也。一切行門用《震》,一切言教用《兌》。建化利物用《離》,萬物相見,‘顯諸仁’,大悲也。會己歸寂用《坎》,萬物所歸,‘藏諸用’,大智也。此即順《乾》《坤》性命之理,得乎易簡之德者也。如此方可立人之道。)然有纖毫人見、法見即名為賊,此見若不剿絕,為人即禍生矣。是故曰‘懼以終始,其要無咎’也。末後之教於此揭盡,可以息言矣。