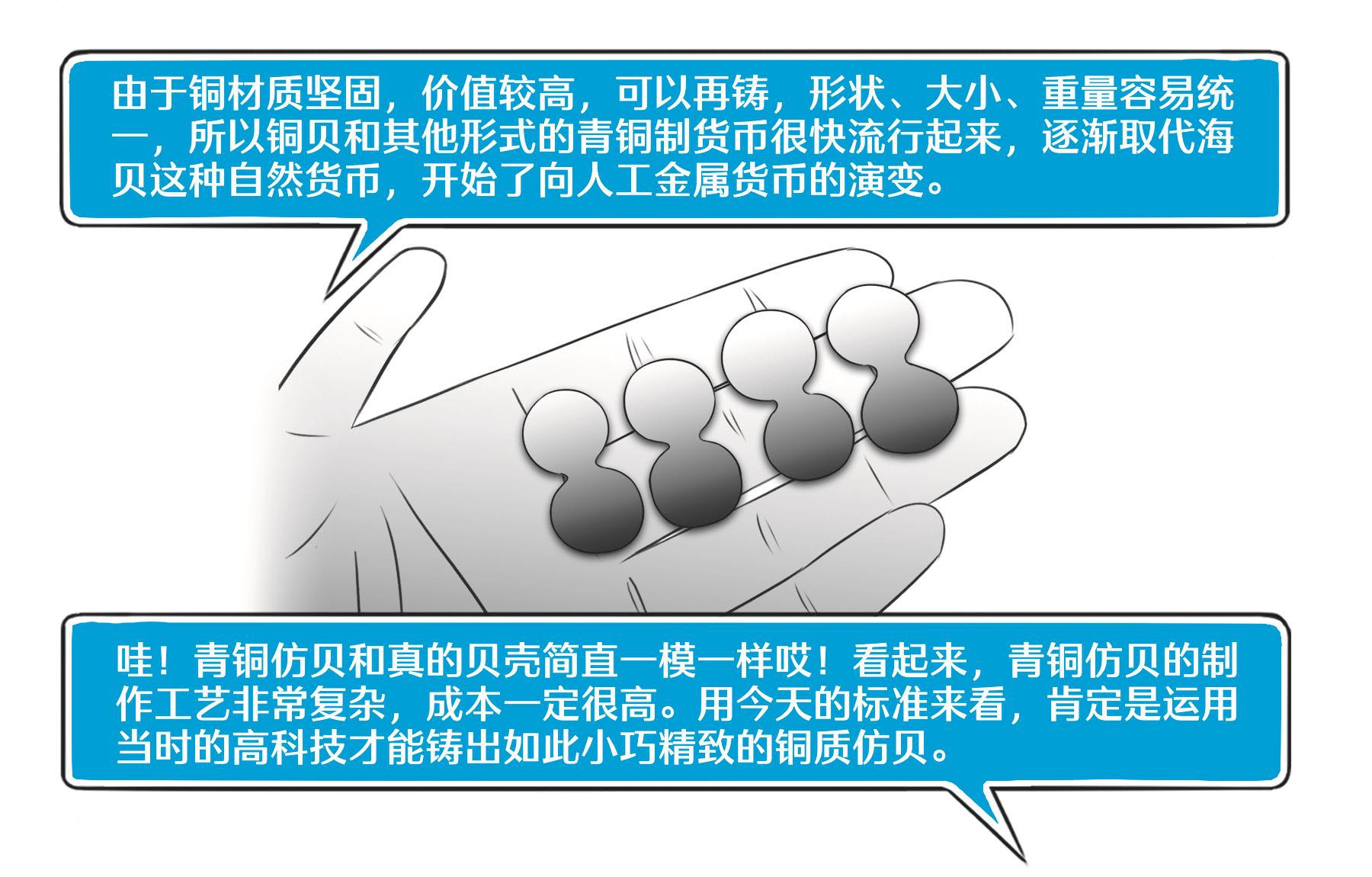

商代中期以后,曾广泛流通的天然贝币由于来源不稳定致使交易不便,令人们不得不寻找更适宜的货币材料,如制作玉贝、石贝、木贝、骨贝、蚌贝等,以补充天然海贝的不足。

低面值的“贝币”在市场交换中碰到的麻烦是显而易见的,举个现代生活中的小例子:

随着冶金工艺的不断发展,青铜冶炼技术日渐成熟,商朝中晚期,即距今3000年左右,青铜币应运而生。

春秋战国时期,逐渐形成了具有地域特色的四大货币体系,即

秦统一中国后,始皇帝不仅统一度量衡,还于公元前210年颁布了中国最早的货币法。他“以秦币同天下之币”,废除了以前铸造的、重量各异的地方货币。还规定以黄金为上币,单位以镒(1镒等于20两或24两)计,不过这主要是在上层统治阶层行使的货币。又以原秦国的铜铸币——圆形方孔半两圜钱为下币,主要供民间日常交易使用。

这样,中国历史上货币种类及其单位的首次统一便实现了。

☆古时重量单位分累、铢、两、斤。10累为1铢,24铢为1两,16两为1斤。

西汉刘邦起兵之初,为了筹集军饷曾自行铸钱;钱文袭用秦半两旧名,但实际重量仅3铢左右。

西汉建立后,仍允许郡国和民间私铸钱币,因此地方势力和豪绅富商大铸“恶钱”而牟利。各种铜币大小﹑轻重﹑成色由此很不一致,其中劣币充斥,严重影响社会生产发展,也不利于国家统一。

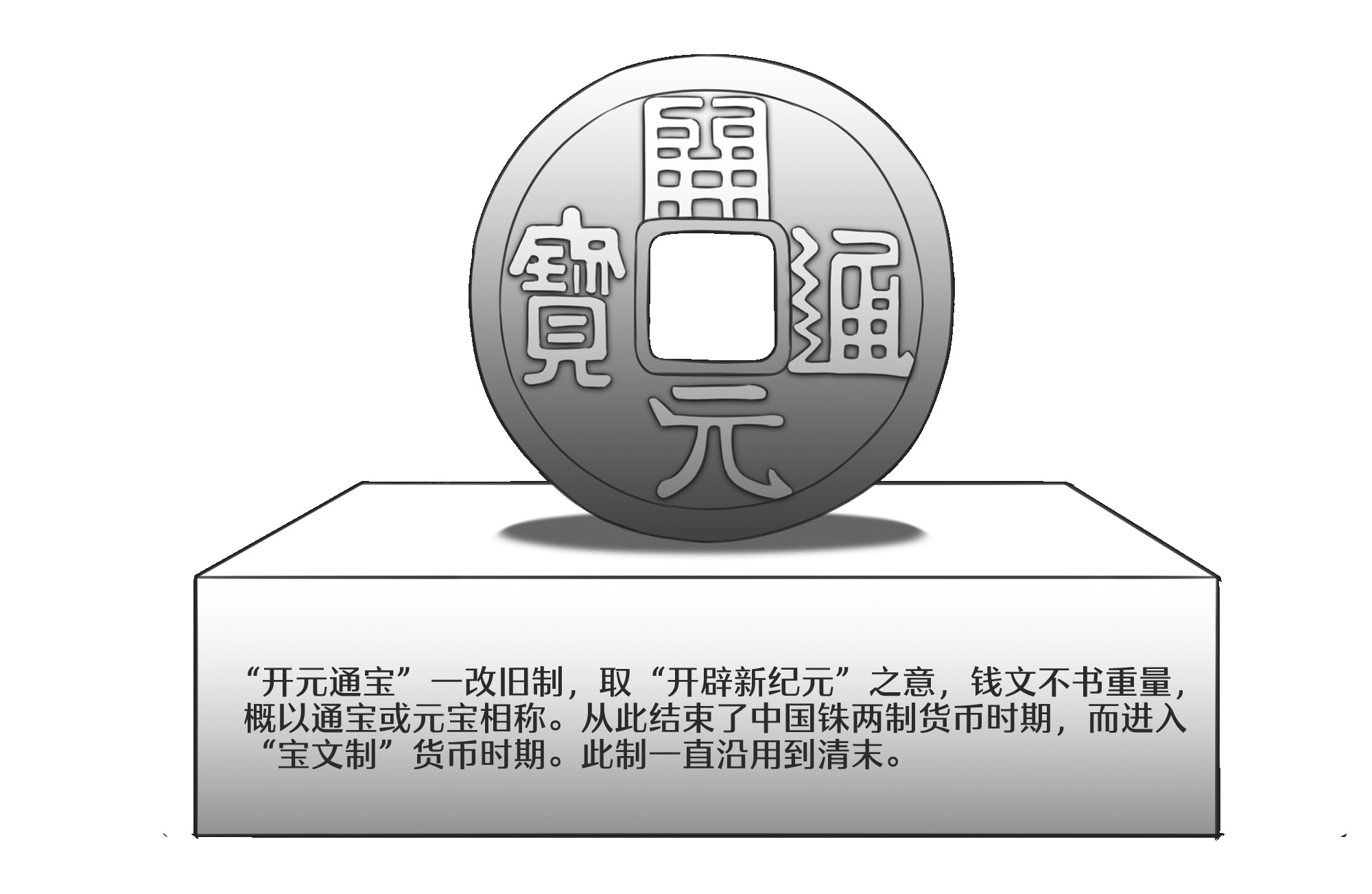

秦汉以来所铸的钱币,通常在钱文中都明确标明钱的重量,如“半两”“五铢”“四铢”等都是这样。

☆“开元通宝”是唐高祖时期铸造的,是唯一的非年号宝文制钱,而后世铸造的都是年号钱。

“开元通宝”开创10进位制,每枚重2.4铢,为1文钱,积10文钱重1两,即10钱为1两,“以钱代铢”。

两宋到明清,除银、铜铸币外,还产生了最早的纸币体系,这是中国货币发展的又一转折时期。

民国初期,铜币仍为通用货币。北伐战争胜利后,政府的货币政策逐渐转到纸币为主,铜圆在货币体系中的地位下降。

黄金是人们最早发现和使用的金属之一。在金、银这两大贵金属中,白银由于冶炼难度大,因此进入流通领域较晚。

黄金和白银的天生自然属性造就了不同凡响的装饰效果,进而形成了独特的珍贵价值。

它们还有比重大、容易分割、质地均匀、延展性强、不会腐烂、久藏不变、可以反复熔炼等特点,充分符合充当一般等价物的要求。

因此,正如马克思所说:

金银成了最早世界公认的货币。

其实,除了用铜大量制作钱币外,也有以金制币的,包括半两、五铢等历代钱币都有金制的存世。但这些多为宫廷赏赐的珍品,基本上不进入流通。

白银在中国货币领域较晚时期才崭露头角。

其后历朝用银多为出口商品换得,以出口顺差之大,乃至中国成为非产银的却使用银作为货币的国家。

唐代以后白银货币逐渐得到广泛流通。

明代中叶以后,白银大量流入中国,成为和铜钱一样普及的金属货币。

明代后期,不仅大宗交易用银,连普通交易都使用白银。

清代承袭明代的币制,仍用白银和铜钱,也是大宗交易用银,普通交易用钱,白银是一种主要货币。银和铜之间比价大体稳定在1两白银兑换1000文铜钱上下。

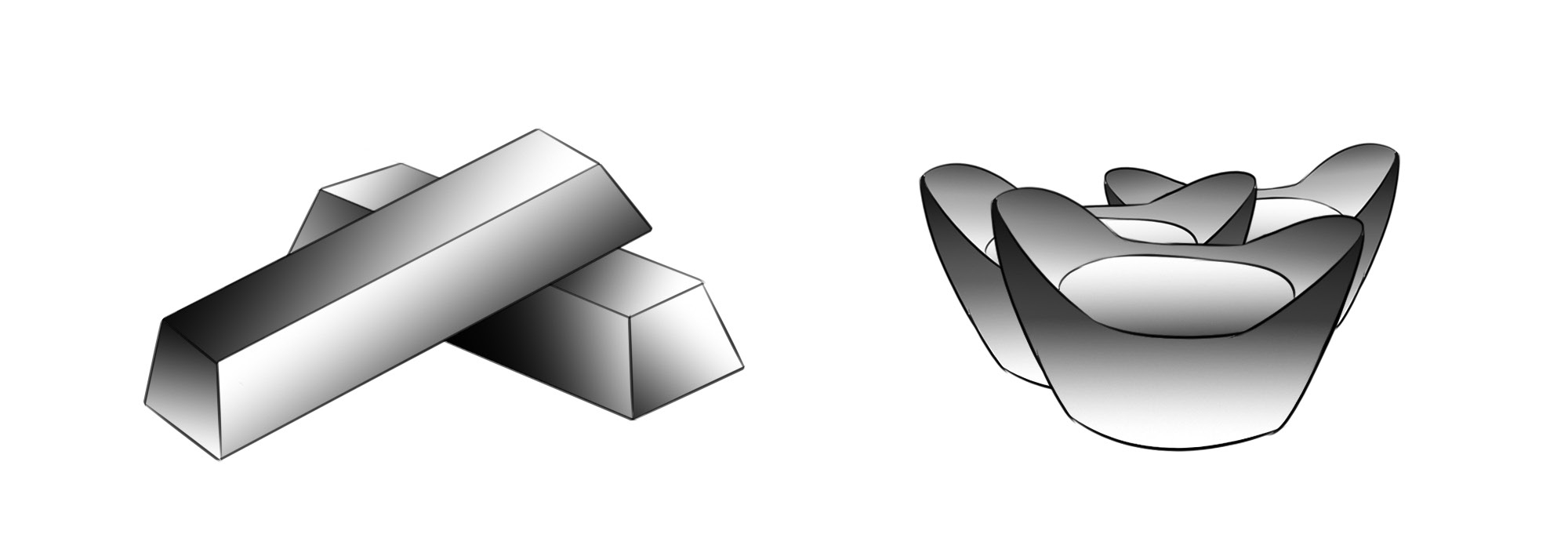

中国货币史上,白银自汉代已逐渐成为货币,到明代已完全货币化,使中国真正成为用银之国。但当时中国实行的是银两制,即以金属的重量计值,属于称量货币制度,没有进入货币本位制度阶段。

中国古代不流行白银铸币的原因有很多,最主要的原因是明代中期以前,白银主要用于颁饷、厌胜等场合,还不是法定的流通货币。

至清代,所谓银两制,仍然处于相当原始和混乱的状态,由于各个时期度量衡制度的不统一,“两”的种类也很多。

外国银币的输入,对中国货币体系形成了决定性的冲击,并最终推动中国完成了向银本位制的转变。

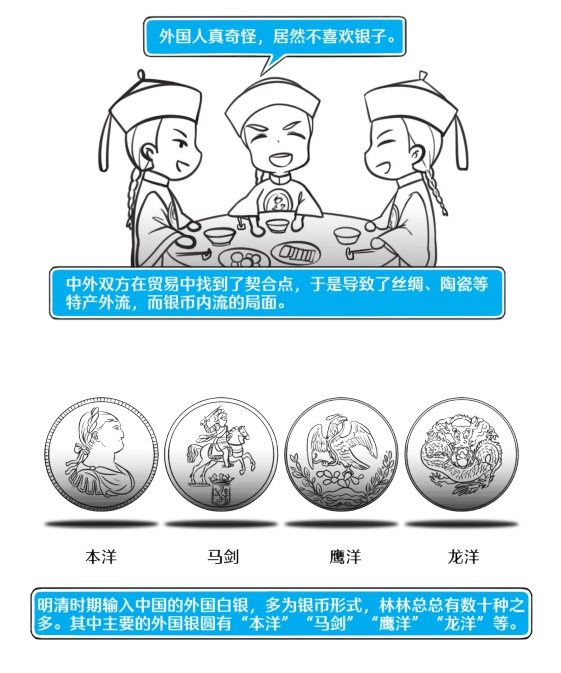

明清时期外国输入的白银,主要是南美洲白银和日本白银。

南美洲拥有贮藏量极为丰富的银矿,秘鲁、墨西哥等国均开采出数量惊人的白银。日本白银矿藏量也极大,被欧洲人誉为“银岛”。而中国,物产丰富,唯缺白银,自然视白银为奇货。

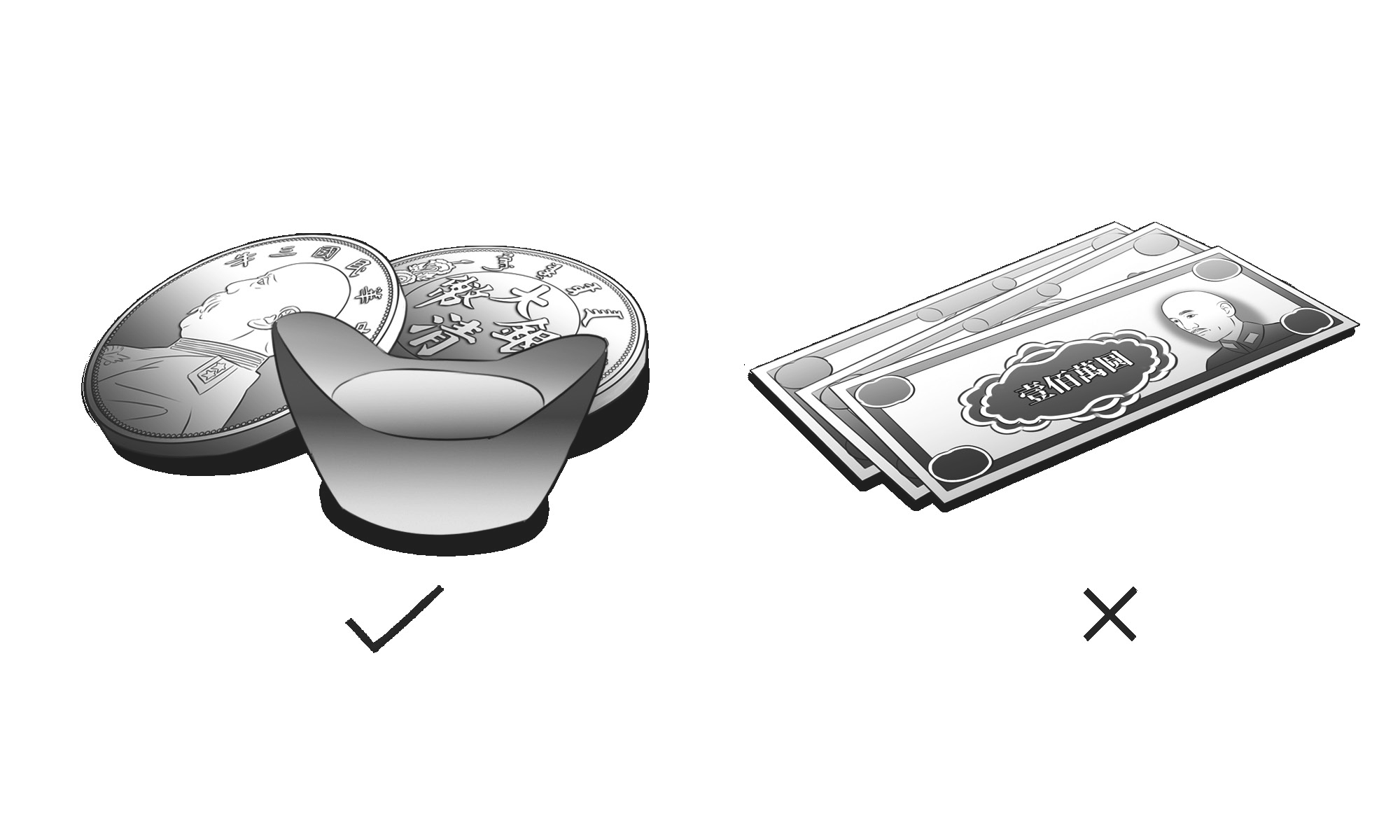

这些标准划一、制作精美、大小适中的外国白银铸币进入中国,受到民间喜爱而快速流通,较之传统流通的元宝和碎银,逐渐产生了“良币逐劣币”的效应。

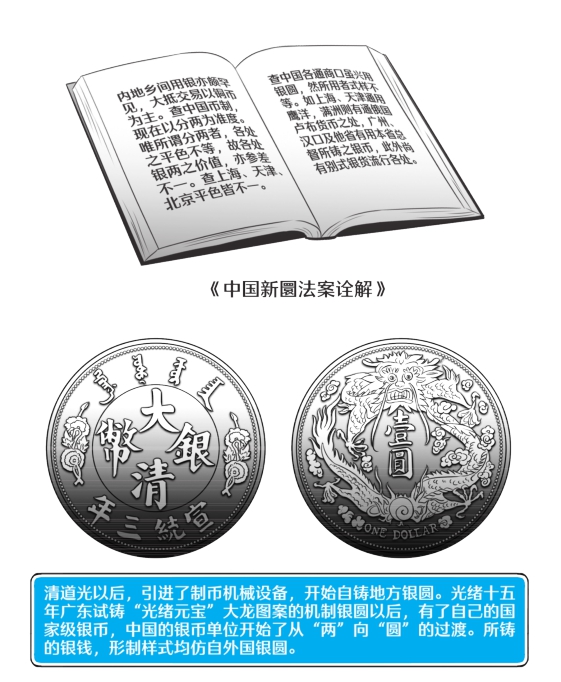

晚清货币流通极为混乱。光绪三十年(1904年)出版的《中国新圜法案诠解》曾记载道:

清宣统二年(1910年)颁行《币制条例》,正式采用银本位制,以“圆”为货币单位,重量为库平七钱二分,成色900‰,正名为“大清银币”。但市面上银圆和银两仍然并用。

民国3年(1914年),制定了《国币条例》,正式规定重量七钱二分、成色89%的银圆为中国的货币单位,但各色银圆和银两仍然并用。接着政府大量收购旧币,铸造袁世凯头像银币,在全国通用,逐渐取代了清朝政府的“大清银币”“光绪元宝”等银币,这便是中国历史上发行量最大、流通最广、存世量最多的“袁大头”机制银币。

民国22年(1933年)3月8日,国民政府公布的《银本位币铸造条例》规定,银本位币定名为“元”,总重26.6971克,银八八、铜一二,即含纯银23.493448克。银本位币每元重量及成色,与法定重量、成色相比之下公差不得超过0.3%,并规定一切公私交易均用银本位币授受。同年4月,国民政府实行“废两改元”,发行全国统一的银币—“孙中山头像”银圆。

民国24年(1935年),国民政府实行币制改革,宣布废止银本位制,改行相当于金汇兑本位制的国家信用法定纸币—法币政策。

至此,中国货币领域正式转入纸币阶段,金属货币仅作辅币之用。

民国37年(1948年)8月19日,国民党统治区发行金圆券,旋即失败;物价飞涨,民不聊生之际,一度旧日银圆、铜币卷土重来,回归流通领域,顶替形同废纸的金圆券。

随着新中国的诞生,人民币登上历史舞台,除西藏地区因特殊原因曾短期使用银圆外,各种银圆均由中国人民银行按一定比价收兑,禁止流通。