下一回你逛动物园,请记得到各种猿类的笼子前走走。请想象那些猿身上的毛都脱落了,再想象它们附近另有一个笼子,其中关了几个人,他们很不幸,赤身裸体,也说不出话来,可是外表倒没什么大碍。现在请猜猜看,那些猿在遗传上与人究竟有多大的差别?猿与人的基因组中,有多少基因是共有的呢?占基因组的百分之几?10%、50%,还是99%?

然后再问自己:为什么那些猿被关在笼子里让人参观?为什么还有些猿被用来做医学实验,可是对人,就不允许这样做?假定学术界有一天发现,黑猩猩的基因组中有99.9%的基因与人类的完全相同,那微小的0.1%的基因决定了人类与黑猩猩之间的重大差异,你还会同意把黑猩猩关在笼子里供人参观,或者拉去做医学实验吗?再想想我们那些心智失常的不幸同胞,他们解决问题的能力很低,甚至无法照顾自己,无法与人沟通和发展社会关系,对疼痛的感知能力也比不上猿,可是我们无法拉他们去做医学实验,而猿就可以被拉去做医学实验。其中的逻辑是什么?

也许你会回答,猿是“动物”,而人是人,这有什么好讨论的。这是一条伦理准则,只有人类适用,不可引申到“动物”身上,不管那是一种什么样的动物,不管它与我们在遗传上有多相似,不管它发展社会关系的能力多强,不管它会不会感知痛苦。这个答案当然是武断的,可是至少它内部有一贯的逻辑,因此不可随便否定。不过这么一来,追溯我们的自然根源便没有什么伦理意义。可是这样的探讨仍能满足我们的求知欲,毕竟“我们从哪里来”这个问题是这么产生的。每个人类社群都对自己的起源有深切的好奇心,每个人类社群都有自己的创世故事,而“三种黑猩猩”的故事,是我们这个时代的创世故事。

我们在动物界的地位,大体而言,学者早已确定,不知有多少世纪了。我们无疑是哺乳动物,哺乳动物的特征包括身体有毛发覆盖、哺乳等。在哺乳类中,我们属于灵长类,灵长类包括猴与猿等大类。我们与灵长类的其他成员有许多共同特征,例如指(趾)甲扁平而没有形成爪、有抓握能力的前肢、大拇指可以与其他手指对立、垂下(而不是贴近腹部)的阴茎,这些特征大部分其他哺乳动物都没有。早在2世纪,希腊医生盖伦从动物解剖经验中已经正确地推定了人在自然界的地位,他发现猴子“无论在内脏、肌肉、动脉、静脉、神经还是骨骼形态方面,都与人非常相似”。

在灵长类中,我们也很容易找到人类的地位,我们显然与猿(长臂猿、红毛猩猩、大猩猩和黑猩猩)比较相似,与猴的差异比较大。我只要指出一个最明显的特征就够了:猴子有尾巴,猿没有,我们也没有。同样明显的是,长臂猿是最特殊的,它们体型小、手臂长,而其他的猿如红毛猩猩、黑猩猩、大猩猩和人类彼此有很近的亲缘关系,与长臂猿的亲缘关系则比较疏远。但是想要进一步厘清我们与猿的关系非常困难,这也是始料未及的。这个问题还在科学界引发了激烈的辩论,论战围绕着三个问题。

人类、现生猿类与人类已经灭绝的祖先猿类之间有着怎样的亲缘关系?举例来说,现生猿类中,哪一种与人类的亲缘关系最近?

不论哪一种现生猿类与人类的亲缘关系最近,其与人类的最后一个共同祖先,在多久以前仍然存活在地球上?

我们和与我们亲缘关系最近的现生猿类,有多大的遗传差异?

起先,我们很自然地假定比较解剖学早已解答了上述第一个问题。我们与黑猩猩、大猩猩特别相像,可是又与它们有明显的差别,例如我们的脑容量比较大,我们直立行走,我们的体毛极少,还有许多不是那么一目了然的差异。然而,如果我们观察得仔细一点,就会发现这些解剖学事实上并不能一劳永逸地解答我们的问题。对于同样的解剖特征,不同的学者有不同的解读,而他们强调的解剖特征也可能不同。有的学者认为我们与红毛猩猩的亲缘关系最近,而黑猩猩、大猩猩在我们从红毛猩猩中分化出来之前,就已经从猿类族谱中分化出来了(少数派观点);有的学者认为我们与黑猩猩和大猩猩的亲缘关系较近,而红毛猩猩的祖先更早地分化出来(主流观点)。

在主流派中,大部分生物学家过去认为大猩猩与黑猩猩相似程度较高,也就是说,它们与人类都比较不相似。换言之,大猩猩与黑猩猩还没来得及分化开来,我们就已经与它们分道扬镳了。这个结论反映了一种常识性的观点:黑猩猩与大猩猩可以归为一类——猿,而我们则是人。不过,还有一种可能,那就是我们看上去与其他的猿不一样,是因为我们走上了一条独特的演化道路,我们的祖先自从与其他的猿分化之后,就在几个重要的方面发生了显著的变化,例如直立行走与脑容量增大,而大猩猩与黑猩猩却没有发生过什么重大变化,与当年的人—猿共同祖先的模样没什么大差别。如果那是实情,人类可能与大猩猩亲缘关系最近,或与黑猩猩亲缘关系最近,或者与两者的遗传距离大致相等。

到如今,解剖学家仍在辩论第一个问题,即我们家族树上的细节。不过,不管解剖学家所认为的人类演化家族树长什么模样,仅凭解剖学研究,无法解答第二、第三个问题,也就是人和猿的分化时间与遗传距离。不过,也许化石记录在原则上可以解决家族树与分化时间的问题(遗传距离免谈)。要是我们有丰富的化石,我们可以希望从中发现,一系列已断定年代的古人类化石和一系列已断定年代的黑猩猩化石在1 000万年前交会了,也就是找到人类与黑猩猩的共同祖先了。而那一位共同祖先的演化系列,在1 200万年前又与大猩猩的演化系列交会。可惜我们没有那么多的化石,我们的化石记录像是断烂朝报。1 400万—500万年前是非洲地区猿类演化的关键时期,这个时段的猿类化石尤为稀缺。

这些关于我们起源的问题,解决的方法来自一个始料未及的方向:用于解决鸟类分类问题的分子生物学。大约60年前,分子生物学家开始明白:动植物体内的化学分子可以当作“时钟”,用来测量两个物种的遗传距离和确定它们在演化史上的分化时间。其中的逻辑如下。假定所有生物体内都有一类分子,这类分子在每个物种中都有特定的构造,而那些构造是由遗传密码决定的。再假定分子的构造会因基因突变而逐渐变化,且其在所有物种中的变化率都一样。源自同一共同祖先的两个物种体内的这个分子,起先构造应该完全一样,因为都是从共同祖先那里遗传来的。但是这两个物种分别演化以后,基因组中的基因突变就各自独立累积,使这个分子的结构逐渐变化。因此,这两个物种的这个分子会逐渐出现结构差异。如果我们能够算出平均每100万年会发生多少结构变化,任何两个有亲缘关系的物种在分子结构上的差异,就可以被当作一个时钟来计算这两个物种已经和共同祖先分化多久了。

举例来说,假定根据化石证据我们推断狮子与老虎在500万年前分化,再假定它们的同一种分子在结构上有99%的相同之处和1%的差异。如果我们任选两个演化关系并不清楚的物种,发现它们的分子结构有3%的差异,那么分子时钟就会告诉我们,它们在1 500万年前就分化了。

以这种方法纸上谈兵,看起来漂亮得很,能不能经得起实践的考验呢?生物学家可费心忙了好一阵。应用分子时钟之前,得先完成四件事:找到最适合的分子,找到快速测量分子结构变化的方法,证明分子时钟运行稳定(即分子结构在相关物种体内以同一速率演化),测量分子演化速率。

分子生物学家在1970年左右完成了前两件事。他们发现最适合的分子是DNA(脱氧核糖核酸),詹姆斯·沃森与弗朗西斯·克里克证明这个分子的结构是双螺旋,为遗传学研究开辟了新天地,也使DNA成为家喻户晓的分子。每个DNA分子包含两条互补的超长链,每条链都由四种小分子组成,这四种分子在链上的顺序蕴含着从父母传递给子女的所有遗传信息。科学家发展了“DNA杂交”技术,可以迅速测量DNA的变化。先将两个不同物种的DNA分子分离(“融解”)开来,就是使每个DNA分子的两条长链分开,再让这些单链DNA“杂交”,成为双链的DNA,然后加热,使“杂种”DNA再度分离开来。一般而言,需要的温度越高,就表示这两种DNA的结合程度越好,也就是彼此的差异越小。两个物种的亲缘关系越近,其DNA的差异就越小。以“融解”一个物种的DNA的温度为基准,融解“杂种”DNA所需的温度比基准度每低1℃,表示两个物种的DNA有大约1%的差异。

在20世纪70年代,分子生物学家与分类学家大多对彼此的研究不感兴趣,只有少数例外。耶鲁大学的查尔斯·西布利是其中之一,他是鸟类学家,当时担任耶鲁大学皮博迪自然历史博物馆馆长和鸟类学教授。鸟类分类学不容易研究,因为鸟类的身体是为飞行设计的,而设计一只鸟也不过就那么几种花样,即使是大自然也出不了新招。所以具有类似习性的鸟,往往形态非常相似。例如在半空中捕食昆虫的鸟,即使亲缘关系疏远,比较解剖学的差异也不大。美洲秃鹰与旧世界秃鹰的形态和行为都很像,可是学者好不容易才搞清楚美洲秃鹰与鹳的亲缘关系较近,而旧世界秃鹰与鹰的亲缘关系较近,它们很相像,是因为相同的生活方式造成的。西布利与乔恩·阿尔奎斯特由于深切体会传统分类方法的短处,在1973年开始采用分子时钟技术。当年他们应用分子生物学方法解决分类学问题,就研究规模而言是空前的。他们在1980年开始准备发表研究成果,累计以分子时钟测量过约1 700种鸟,占现生鸟类的近1/5。

虽然西布利与阿尔奎斯特的成就已是鸟类分类学的里程碑,但他们起先在学界引发的不是称赞,而是批评。因为当时没有几位科学家有足够的背景知识,能做中肯评论的人少之又少。我就听过科学界的同僚发表过这样的高论:

我对他们那套玩意已没有什么耐心了。不管他们写什么,我都懒得再理会。(一位解剖学家)

他们的方法倒没问题,可是谁会想做鸟类分类学那样沉闷的研究?(一位分子生物学家)

有意思,可是他们的结论必须通过其他方法的大量验证,我们才会相信。(一位演化生物学家)

他们的结果是“上帝的启示”,你最好相信。(一位遗传学家)

依我之见,尘埃落定之后,那位遗传学家的意见最接近真相。DNA时钟的原理无可挑剔,西布利与阿尔奎斯特使用的方法是最先进的。他们测量过1.8万多对鸟类“杂种”DNA,得到的遗传距离呈现出内部一致性,证明他们的结果是正确的。

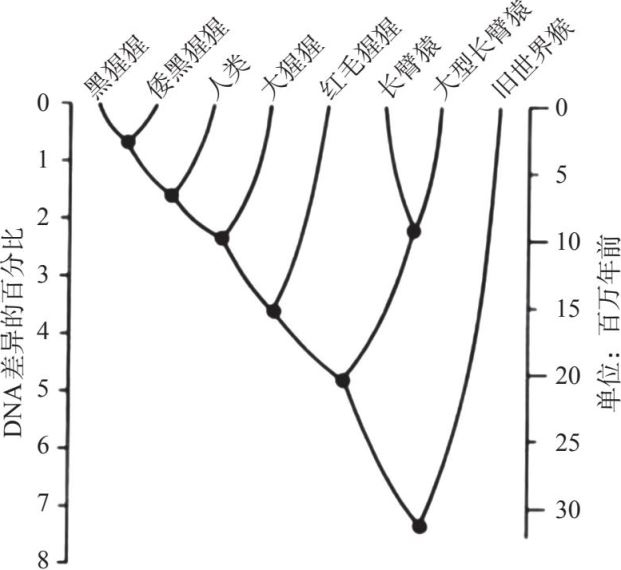

当年达尔文在讨论“人类分化”这个爆炸性议题之前,有意识地研究藤壶的分化来作为证据。同样地,西布利与阿尔奎斯特花了10年时间以DNA时钟厘清鸟类的关系。1984年,他们的第一篇以DNA时钟讨论人类起源的论文发表了。此后他们发表了一系列论文,完善了最初的结论。他们研究的DNA,包括人类的,以及所有人类的近亲的——普通黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩、红毛猩猩,以及两种长臂猿、七种旧世界猴。图1–1总结了他们的研究成果。

正如解剖学家预测过的,他们发现的最大遗传距离出现在人类或任何猿类与猴子之间,也就是说,人/猴或猿/猴的杂种DNA“融解”的温度最低。这只不过是把大家都已经同意的看法加上个数字而已。自从科学界知道猿类的存在之后,就认为猿比猴更接近人类。那个数字是7%:猴的DNA结构与人和猿的有93%是相同的。

图1–1高级灵长类的家族树

每个黑点代表最后一个共同祖先,左边的数字代表这些现代灵长类动物之间DNA差异的百分比,右边的数字代表其最后一个共同祖先存在的时间。举例来说,黑猩猩与倭黑猩猩的DNA差异是0.7%,所以它们在约300万年前分化;人类与两种黑猩猩的DNA差异是1.6%,大约在700万年前分化;大猩猩与人类和两种黑猩猩的DNA差异是2.3%,大约在1 000万年前分化。

他们的第二个发现也不令人意外:长臂猿与其他猿类或人类的DNA有5%的差异。这也证实了学界的共识:长臂猿是最特殊的猿,与我们亲缘关系较近的是大猩猩、黑猩猩和红毛猩猩。在大猩猩、黑猩猩和红毛猩猩中,最近解剖学家已经开始认为红毛猩猩很早就自成一家,这与DNA证据也吻合,它的DNA与人类和大猩猩、黑猩猩的有3.6%的差异。地理分布情况也支持人类、大猩猩和黑猩猩与长臂猿、红毛猩猩很早就分化了。现在长臂猿、红毛猩猩只分布在东南亚,它们的祖先化石也只出土于东南亚,而大猩猩与黑猩猩只分布在非洲,早期古人类化石也只出土于非洲。

此外,西布利和阿尔奎斯特发现黑猩猩与倭黑猩猩的DNA最相似,有99.3%是相同的,只有0.7%的差异。这也不令人意外。这两种黑猩猩看上去非常相似,直到1929年才有解剖学家觉得该为它们分别取个名字。生活在刚果(金)中部赤道附近的是倭黑猩猩,因为一般来说它们体型较小、体格稍瘦、双腿较长。普通黑猩猩在非洲分布较广,主要在赤道以北。然而,在对这两种黑猩猩的行为有了比较详细的记录后,学者才恍然大悟,原来它们形态上并不起眼的差异掩盖了生殖生物学上的巨大差异。倭黑猩猩不像黑猩猩,倒像人,它们有很多种性交姿势,包括面对面式;两性都会主动挑逗对方,而不总是雄性主动;雌性并不只在发情期(排卵期)接纳雄性,几乎整个生殖周期都能性交;雌性之间、异性之间都能结盟,而不限于雄性。很明显,那0.7%的遗传差异已在性生理与行为上造成了重大的影响。在本章与下一章,我们会反复强调“少数基因的重大后果”,因为人与黑猩猩之间的遗传差异也很小。

上述所有例子显示比较解剖学足以解答物种关系的问题,根据DNA证据得到的结论,只不过证实了解剖学家早已发现的事实。但是DNA也可以解决解剖学无法解答的问题:人、大猩猩与黑猩猩的关系。如图1–1所示,人类与两种黑猩猩约有1.6%的DNA差异,相同的基因达98.4%。大猩猩与人或两种黑猩猩的差异较大,约有2.3%。

让我们在这儿稍作停留,仔细分析这几个重要数字的意义。

在我们的家族树上,大猩猩必然在我们与两种黑猩猩分化前就分化出去了。我们最亲近的亲戚是黑猩猩,而非大猩猩。换句话说,黑猩猩最亲近的亲戚是人,而不是大猩猩。传统分类学将所有猿类放在同一分类类目中(猿科),为人单独另立一个类目(人科),好像人与猿之间有一道不可逾越的自然鸿沟,对我们自居于“万物之灵”的“人本位”偏见有推波助澜之功。现在呢?未来的分类学家也许可以用黑猩猩的眼光来处理高等灵长类的分类问题:把它们分为两群,一群包括三种黑猩猩(人加上另外两种黑猩猩),另一群包括其他的猿(大猩猩、红毛猩猩与长臂猿)。两群之间并没有云泥之别,三种黑猩猩那群只不过有点儿高明而已。传统分类学将人与猿区别开来,不符合事实。

人与两种黑猩猩的遗传距离(1.6%),是两种黑猩猩的遗传距离(0.7%)的两倍多,比两种长臂猿的遗传距离(2.2%)小。红眼绿鹃与白眼绿鹃是两种非常相似的北美鸟类,它们之间也有2.9%的遗传距离。我们的基因组中98.4%的基因都与黑猩猩的一样。举例来说,我们的主要血红蛋白是红细胞中携带氧气的分子,其287个组成单位与黑猩猩的一模一样。在许多方面,我们不过是第三种黑猩猩,对其他两种黑猩猩有利的,对我们也有利。我们看上去与它们不同,因为我们直立行走、脑容量比较大、能说话、体毛稀少、有奇异的性生活,这些特征必然是我们基因组中那1.6%的基因控制的。

如果物种之间的遗传距离以固定的速率累积,遗传距离就可当作正常运转的时钟。将遗传距离换算成绝对时间(两个物种从最后一个共同祖先分化出来到现在所经过的时间),我们得找到一对物种,一方面它们的遗传距离可以测量,另一方面它们有年代确定的化石可供参考。事实上,高等灵长类有两组相互独立的换算数据。一方面,根据化石记录,猿在3 000万—2 500万年前与猴分化,两者的DNA差异达约7.3%;另一方面,红毛猩猩在1 600万—1 200万年前与黑猩猩和大猩猩分化,DNA差异达约3.6%。比较这两组数据可以发现:演化时间增加一倍(从1 200万~1 600万年到2 500万~3 000万年),差异就增加一倍(从3.6%到7.3%)。因此,高等灵长类的DNA时钟运转得相对稳定。

于是西布利与阿尔奎斯特以这些换算尺度估计我们的演化史。由于我们与黑猩猩的遗传距离(1.6%)大约是红毛猩猩与黑猩猩的遗传距离(3.6%)的一半,因此我们与黑猩猩分化的时间是红毛猩猩与黑猩猩分化的时间(1 600万—1 200万年前)的一半。换言之,人类与两种黑猩猩在800万—600万年前分别走上不同的演化道路。同样地,大猩猩与黑猩猩分化的时间和黑猩猩与倭黑猩猩分化的时间,我们都可以算出来,分别是约900万年前和约300万年前。相反,我大一时(1954年)的体质人类学教科书,说人与猿在3 000万—1 500万年前就分化了。因此,DNA时钟支持一个引起争议的结论,其他好几个分子时钟(如蛋白质的氨基酸序列、线粒体DNA、球蛋白假基因DNA等)也支持同样的结论。每一个时钟都指出,人类最近才与黑猩猩分化,是个年轻的物种,比古生物学家过去所推测的年轻得多。

这些结果对我们在动物界的地位有什么意义?生物学家将现生生物分门别类,各从其类。分类系统是个层级体系:亚种、种、属、科、超科、目、纲、门,一层比一层笼统。《不列颠百科全书》与我书架上的所有生物学教科书,都说人与猿属于同一目(灵长目)、同一超科(人猿超科),但不同科。人属于人科,猿属于猿科。至于西布利与阿尔奎斯特的研究会不会改变这个分类,视学者的分类哲学而定。传统的分类学家将不同物种归入同一个较高层次的类目,使用的方法不免主观,因为得从诸多相似、相异之处分别主从,找出重要的差异(相异之处),忽视其余。这样的分类学家会因为人类拥有独特的功能特征(脑容量较大与直立行走)而为人类单独立一类目,西布利与阿尔奎斯特的结果不会改变他们的结论。

然而,另一个分类学派,叫作支序分类学派,则认为生物分类应该遵循客观一致的程序,遗传距离或分化时间是唯一标准。所有分类学家都同意,红眼绿鹃与白眼绿鹃都属于莺雀属,所有长臂猿都属于长臂猿属。然而,这两个属内部的成员彼此的遗传距离却大于人与黑猩猩的遗传距离,而且早就分化了。因此,人类就不可能独立成科,甚至不应独立成属,而应与两种黑猩猩归入同一属。可是根据《国际动物命名法规》,“人属”( Homo )这个属名比“黑猩猩属”( Pan )早问世,因此人属这一属应有三个物种,除了人,还有黑猩猩、倭黑猩猩。由于大猩猩只不过稍有差别,因此它几乎可以算成人属中的第四个物种。

即使是支序分类学派的分类学家也免不了怀有“人本位”偏见,想必他们对“人类与黑猩猩为同一属”的结果也觉得难以接受。不过,黑猩猩一旦学会了支序分类学派分类学,或外太空来了个分类学家,就会毫不犹疑地接受新的分类法。

人与黑猩猩有哪些基因不同?回答这个问题之前,我们得了解DNA(我们的遗传物质)是做什么的。

我们的DNA大部分没有已知的功能,它们也许只是“分子垃圾”:或者是一个DNA分子复制了好几份,其中一份继续发挥功能,其他的几份就无所事事充场面;或者是丧失了功能的基因。总之,它们无功无过,所以没有被自然选择消除。我们的DNA中有已知功能的部分,主要与合成蛋白质有关,蛋白质是氨基酸组成的长链分子。有些蛋白质构成我们身体的大部分结构,例如角蛋白(毛发)与胶原蛋白(结缔组织中的成分)。不过还有一些蛋白质负责合成或分解身体里的分子,我们通称其为酶。DNA分子上的碱基,是制造蛋白质的指令。因为碱基的序列指定了组成蛋白质所需氨基酸的序列。其他功能性DNA则负责调节合成蛋白质的工作。

在我们的生物特征中,最容易以遗传机制来理解的,就是来自单一蛋白质和单一基因的那些。例如前文提过的血红蛋白,它包括两条氨基酸链,每一条都由一小段DNA(一个单一“基因”)负责制造。这两个基因除了制造血红蛋白中的氨基酸链,并没有其他可观察得到的功能。而血红蛋白只有红细胞才有。反过来说,血红蛋白的结构完全是由这两个基因决定的。不管你吃什么,运动量有多少,最多影响身体制造血红蛋白的数量,不会影响血红蛋白的结构。

这是最简单的情况。但是有些基因会影响许多可观察得到的特征。例如泰-萨克斯病是一种致命的遗传疾病,有许多解剖与行为的症状:过度流涎、姿势僵硬、皮肤泛黄、头骨畸形发育等。科学家发现,所有症状都是因为泰-萨克斯基因发生了变化才产生的。至于这个基因怎么捅下这么大的娄子的,科学家还没搞清楚。因为这个基因在许多身体组织中都有,广泛参与了许多细胞成分的分解,难怪一旦改变了,会产生那么多症状,最后让病人送命。不过有些身体性状是由许多基因共同控制的,例如身高,环境因素也起到了一些作用,像发育阶段的营养状况。

科学家已经发现了许多负责制造已知蛋白质的基因,对它们的功能也很了解,不过对涉及复杂性状、特征(如大部分行为)的基因却所知不多。像艺术、语言或暴力等人类特征,绝对不可能只由一个基因负责。人与人之间的行为差异,明显受环境的强烈影响,基因扮演的角色一直受到争议。不过,黑猩猩与人类的行为差异倒可能涉及遗传差异,虽然现在还无法具体指出哪些基因牵涉在内。举例来说,人类能说话,黑猩猩就不能,控制声带构造与大脑神经网络的基因必然是关键。曾有一位心理学家收养了一头黑猩猩婴儿,将它与自己的新生儿一起抚养。他们受到一视同仁的待遇,吃、喝、穿、住都一样,并接受了同样的“教育”。结果,黑猩猩婴儿长大了,不会说话,也不能像人一样直立行走。但一个人长大后说英语还是韩语,就不是基因能决定的了,孩子发育期间的语言环境是唯一的决定因素,在美国出生的韩裔能说一口流利的英语已经不是新闻了。

有了这个基本认识之后,让我们再回头讨论人类与黑猩猩那1.6%的遗传差异。我们知道制造主要血红蛋白的基因并没有差异,其他的基因有一些有很小的差异。人类与黑猩猩都有的9种蛋白质链,共由1 271个氨基酸组成,其中只有5个彼此不同:1个出现在被称为肌红蛋白的肌肉蛋白上,1个出现在被称为德尔塔链的次要血红蛋白链上,3个出现在一种叫作碳酸酐酶的酶上。但是,第2~7章我要讨论一些人类与黑猩猩的重大功能差异,如脑容量、骨盆、声带、生殖器的构造、体毛、雌性月经周期、更年期等,它们由哪些基因负责,我们还没有头绪。上面提到的5个氨基酸差异不可能造成那么重大的后果。现在我们可以肯定的是,我们的DNA中盘踞着大量分子垃圾,我们与黑猩猩那1.6%的遗传差异中也有分子垃圾,我们与黑猩猩的重大功能差异是那1.6%中的一小部分造成的。

我们的DNA中只有极小比例的基因在演化过程中改变了,其中一些对我们的身体产生了重大功能影响。并不是所有的基因变化都会产生同样的后果,因为大部分氨基酸至少可以由两种碱基序列决定。因此DNA上的碱基变化“突变”如果不影响对应的氨基酸,就等于没有变化,学者称之为“沉默的”突变。即使突变不沉默,真的造成对应氨基酸的变化,蛋白质的功能会不会因此改变,仍是个开放的问题。有的氨基酸化学性质相似,互换后不影响蛋白质的功能。若不是处于“敏感”地位的氨基酸,即使被性质差异很大的氨基酸替代了,也不会有了不得的后果。

但是蛋白质上决定功能的部分,若有一个氨基酸被性质大不相同的另一个氨基酸替代了,就可能造成明显的后果。例如镰刀型细胞贫血病是可能致命的基因疾病,病人的血红蛋白不正常,只是因为血红蛋白的287个氨基酸中有一个被性质大不相同的另一个氨基酸替代了。原来病人的DNA上对应那个氨基酸的三个核酸中有一个发生了变化(点突变)。原来的氨基酸带负电,取代它的不带电,血红蛋白分子的电荷因此改变,生化性质也随之变了。

虽然我们不知道哪些基因或碱基是关键基因,但是有许多先例演示了“一个或几个基因突变造成的巨大冲击”。泰-萨克斯基因突变后,造成许多重大而明显的症状,某种程度上只是由一种酶的单一变化引起的一个基因突变,可以使同一物种的成员区分开来(病人/正常人)。有密切亲缘关系的物种呢?最佳例子是鲷鱼。在东非的维多利亚湖,大约有200种鲷鱼,这种鱼是淡水鱼,在水族馆常见。根据学者的研究,维多利亚湖的鲷鱼都是从20万年前的祖先种演化出来的。这200种鲷鱼,按照生境来分类的话,差异堪比老虎与奶牛:以藻类为食的,捕食其他鱼的,以蜗牛为食的,吃浮游生物的,捕食昆虫的,还有的能将其他鱼的鳞片一点一点咬掉,甚至有的专门捕食产卵母鱼身旁的鱼类胚胎。然而,它们的平均遗传差异只有约0.4%。也就是说,使虎型摄食习惯转变成牛型所需的基因突变,甚至比把黑猩猩变成人还要少。

新的遗传证据,除了涉及分类学的技术问题,还有更深远的意义吗?也许最重要的,是让我们重新思考人与猿在宇宙中的地位。名字不只是技术细节的代号,还反映与创造态度。(你若不信,今晚请试试用“亲爱的”或“猪头”招呼你的另一半,记得要用同样的表情和语气。)新证据并不规定我们应该如何看待人与猿,但是可能会影响我们思考的方向,达尔文的《物种起源》就发挥了这样的影响,我们可能还要花上许多年才能把态度调整过来。在可能受到影响并产生争议的领域中,我只讨论一个例子:我们利用猿的方式。

现在我们认为动物(包括猿)与人之间有根本的差别,我们的伦理规范与行为以这个差别为准则。举例来说(我在本章开头已经提过),我们可以将猿关进动物园的笼子里,公开展示,可是不能那么对待人。我常在想,如果动物园黑猩猩的笼子旁的分类名牌上注明的是“人属”的话,观众会有什么感受。然而,要不是公众在动物园里油然生出对猿的同情,保护野生猿类的募款活动也许不会得到热烈的社会响应。

我也提到过,我们在猿身上做医学实验,并没得到它们的同意,实验有时还有致命的风险,可是没有人认为有什么问题。换了人,就不可以。在猿身上做实验,正是因为它们与人在基因上非常相似。它们会感染许多人类的疾病,它们的身体对病原体的反应也与人相似。因此,在猿身上做实验,比在其他动物身上更能得到有用的数据,以增进人类的医疗福利。

这一伦理抉择所引发的问题更棘手,把猿关进动物园笼子里,相形之下还不算什么。因为我们将数以百万计的人类罪犯关进监狱已是例行公事,他们得到的待遇还不如动物园笼子里的猿。可是动物医学实验却没有“人类版本”。我们不是不知道,在人类身上做致命的实验,能得到比黑猩猩身上更有价值的数据。然而,纳粹集中营医生在人类身上做实验却受到各界的批评,认为是纳粹暴行中最可怕的罪行。为什么在黑猩猩身上做这样的实验就可以?

如果所有的生物,从细菌到人,可以排成一长列,我们必须决定在哪儿“杀”变成“谋杀”,“进食”变成“自相残杀”,大多数人将这条界限划在人与所有其他生物之间。不过,有不少人吃素,不吃任何动物,可是吃植物。还有一小撮声音越来越大的人(属于为动物争取权利的阵营)反对在动物身上做实验,或者说,反对在某几种动物身上做实验。他们对猫、狗或者灵长类动物特别关怀,不怎么过问老鼠,而且一般而言,不为昆虫与细菌发言。

如果我们的伦理规范在人与所有其他生物之间划下一条毫无道理的界限,那么这套规范摆明了就是私心作祟的产物,丝毫不含高贵的情操。如果我们的伦理规范强调的是智力、社会关系与感知痛苦的能力,就很难在所有的人与所有其他生物之间划下一条界限。那样的话,在不同的物种身上做实验,就要受不同的伦理规范监督。与我们亲缘关系较近的物种,能不能享有特权呢?也许为它们大声疾呼的人士也是出于私心,只不过戴上了新的面具。可是基于我刚刚提过的那些因素考虑(智力、社会关系等),我们可以提出客观的主张,让黑猩猩、大猩猩享有“最惠物种”待遇。目前医学研究使用的动物中,如果我们可以合理地为任何一种申请保护令,不让它们再用于做医学实验,这种动物一定就是黑猩猩了。

动物实验造成的伦理困境,因为黑猩猩是一种濒临灭绝的动物而变得更加复杂。医学研究不仅牺牲个体,还威胁了物种的命运。医学研究并不是威胁野生黑猩猩族群的唯一因素,生境的破坏与动物园的需求才是主要的威胁。但是医学研究的需求已构成一定程度的威胁,这就够医学界反省的了。还有其他因素使这一伦理困境更令人惆怅:活捉一头野生黑猩猩,将它送进医学实验室,整个过程中平均起来会死好几头野生黑猩猩(往往是母亲怀中的幼崽);保护野生黑猩猩族群,医学家没出过什么力,虽然那么做怎么说都符合自己的利益;用来做研究的黑猩猩往往没有得到人道的待遇。我第一次看见供医学研究的黑猩猩,是在美国国立卫生研究院,它被注射了慢性的致命病毒,单独关在没有任何玩具的室内小笼子里好几年,一直到死为止。

人工养殖黑猩猩供研究用,可以逃避危害野生黑猩猩族群的指控,可是仍然无法突破困境。这就像19世纪美国废除非洲奴隶贸易,于是有人贩卖出生在美国的黑人子女当奴隶。为什么可以用黑猩猩而不可以用人做实验?反过来说,如果一个孩子得了有致命风险的病,我们正在以黑猩猩研究那种病,我们如何向孩子的父母解释他们的孩子比不上黑猩猩重要?到头来,是大众而不是科学家得做这些痛苦的抉择。唯一可以肯定的是,我们看待人与猿的观点将是关键决定因素。

最后,改变我们对待猿的态度,也许是决定野生黑猩猩命运的关键。现在,它们的生存面临严酷的考验,特别是它们在非洲与亚洲的雨林生境正遭到空前的破坏,它们的族群正遭到合法、非法的捕捉与猎杀。如果目前的趋势持续下去,不出20年,山地大猩猩、红毛猩猩、黑冠长臂猿、克氏长臂猿以及其他一些猿类将只能在动物园看到了。呼吁乌干达、刚果(金)与印度尼西亚政府负起道德义务保护境内的猿类是不够的,这些国家都贫穷,而国家公园的设立与维护需要大量资金。如果我们以第三种黑猩猩的立场,决定救助另外两种黑猩猩,那么发达国家的同胞必须挑起主要的财务担子。从猿的观点来看,我们最近才搞清楚的“三种黑猩猩的故事”发挥的最重要功能,是决定我们面对那笔预算的态度。