我们与猿类分化之后,足足有几百万年,不过是一种有着特殊生计的黑猩猩罢了。直到4万年前,西欧仍住着尼安德特人,他们是原始人,对艺术与进步没什么概念。然后急遽而突兀的变化发生了,解剖学意义上的现代人在欧洲出现,艺术、乐器、灯具、贸易与进步随之而来。在很短的时间之内,尼安德特人就消失了。

发生于欧洲的这场跳跃式演化也许是前几万年近东与非洲发生的类似事件的结果。不过,即使是几万年,在我们的独立演化史上也微不足道(连1%都不到)。可是如果有人问我,“我们是什么时候变成人的”,我的答案是,从跳跃式演化的那一刻起,我们就变成人了。那一刻之后,不出几万年,我们便驯化动物、发展农业与冶金技术,并发明了文字。从那时起,只消再进一小步,人类便创造出了一连串代表文明高峰的里程碑,拉开了其他动物与人类间本就难以逾越的鸿沟,例如《蒙娜丽莎》《英雄交响曲》、埃菲尔铁塔、人造卫星、达豪集中营的焚化炉与德累斯顿轰炸。

本章的主题是我们人类急遽而突兀的崛起带来了什么问题。是什么促使人类的崛起成为可能,这一崛起为何如此迅速?尼安德特人最后的命运是什么?为什么他们没能跨出那一步?尼安德特人与现代人有过交集吗?如果有过的话,他们如何相处?

了解跳跃式演化并不容易,描述它也难。直接证据是骨骼化石与石器的技术细节。考古学家的报告中充斥着外行人不易理解的术语,例如“枕外圆枕”“退缩的颧弓”“夏特尔贝龙琢背刀”。我们真正想了解的是各种形态祖先的生活方式与他们的“人性”,这些反而没有直接证据,只能从骨骼与工具的技术细节中推断。大部分证据已经散失了,考古学家对出土的遗存也有不同的解读。本书“拓展阅读”部分列举了专业论著,对退缩的颧弓感兴趣的读者可以找来参考。笔者强调的是从骨骼与工具中所做的推论。

讨论人类演化,得先对地球生命史的轮廓有正确的认识。几十亿年前,地球上就出现了生命;大约6 500万年前,恐龙灭绝;1 000万—600万年前,我们的祖先才与黑猩猩、大猩猩的祖先分化,走上独立的演化道路。因此,人类的历史只是地球生命史上的一小节,微不足道。科幻电影中有时出现史前人类躲避恐龙的情节,那是地道的科幻,根本与事实不符。

人类、黑猩猩、大猩猩的共同祖先生活在非洲,时至今日,黑猩猩与大猩猩的生存范围仍局限在那里。我们的祖先在非洲生活过几百万年。起初,我们的祖先也只不过是一种猿,但是一连串的变化使我们的祖先朝着现代人的方向演化。第一个变化发生在大约400万年前,从化石来看,那时人类的祖先在日常生活中已经以直立的姿态行走。相对地,大猩猩与黑猩猩只是偶尔直立行走,平常四肢并用。直立的姿势让双手空出来,可以做其他的事,双手制作出的工具为人类历史翻开了新的篇章。

第二个变化发生在大约300万年前,人类分化成两个支系。为了了解这个变化的意义,我们得知道,生活在同一地区的两个物种必须扮演不同的生态角色,而且通常不杂交。举例来说,在北美洲,郊狼与狼很明显是亲缘关系密切的物种,生活在同一地区(后来美国大部分地区的狼灭绝了,这是后话)。可是狼体型较大,以捕食鹿与驼鹿等大型哺乳动物为生,而且往往成群出没。郊狼体型较小,捕食对象是兔子、老鼠等小型哺乳动物,通常以结对或小群体的形式行动。一般而言,郊狼只与郊狼交配,狼只与狼交配。然而,今天每一个人类族群只要与另一个族群有广泛的接触,就会通婚。现代人类的生态分化,是童年教育的产品:没有哪一群人天生就有锋利的牙齿,擅长猎鹿的;也没有哪一群人天生有一口适于嚼食植物纤维的牙,采集浆果,拒绝与猎鹿人婚配的。因此,所有现代人都属于同一个物种。

不过,人类在演化史上也许曾经两次分化成不同的物种,就像狼与郊狼一样。最近的一次也许发生在跳跃式演化的时候,我在后文中会讨论。比较早的那次发生在大约300万年前,当时人类分化为两个支系:一个支系是头骨粗壮、颊齿巨大、以粗糙的植物为食的粗壮南方古猿;另一个支系是头骨较轻、牙齿较小、食物来源多样的非洲南方古猿。非洲南方古猿后来演化为脑容量较大的“能人”。不过,被认为属于能人的骨骼化石,无论是脑容量还是牙齿尺寸,内部的差异都很大,因此有些古生物学家主张能人化石中有两个物种的标本。也就是说,能人有两种,一种是能人,另一种是神秘的“第三种”。这么一来,到200万年前,世上至少已有两种甚至三种原始人。

使我们祖先越来越人模人样的第三个(也是最后一个)大变化,就是使用石器的习惯。这是人类的主要特征,但在动物界已有先例:啄木鸟、白兀鹫与海獭分别演化出使用工具捕捉或处理食物的能力,不过它们不像人类那么依赖工具。普通黑猩猩也会使用工具,它们有时使用石头,但还不到搞得生境中遍地都是石器的地步。但是在大约250万年前,东非的原始人栖息地已出现大量粗糙的石器。当时有几种原始人,制造石器的是哪一种?也许是头骨较轻的物种,因为它们的演化史从未中断,而石器也在持续演化。

今天世界上只有一种人,几百万年前却有两三种,因此其中一两种必然灭绝了。当年的哪一种人是我们的祖先?哪种人在演化过程中被淘汰了?这种淘汰发生在什么时候?头骨较轻的能人是赢家,他们继续演化,体型增大,脑容量增加。他们到大约170万年前的形态变化,令分类学家觉得有必要为他们另取一个新的物种名——直立人,意思是“直立行走的人”。(直立人这个物种名及其化石,在现代古人类学成熟之前就已经问世,请读者不要误会,以为这时人类祖先才开始直立行走。)粗壮南方古猿在120万年前左右灭绝,“第三种”原始人(如果真的存在的话)那时必然也灭绝了。至于为什么直立人存活下来,而粗壮南方古猿灭绝了,我们只能猜测。可能的理由是,粗壮南方古猿竞争不过直立人,因为直立人的食物包括动植物资源,直立人使用的石器与更大的脑容量使他们能更有效地利用植物资源,而粗壮南方古猿却只依赖植物资源为生。也有可能直立人扮演了更直接的角色,将兄弟物种推入灭绝的深渊:宰了他们吃肉。

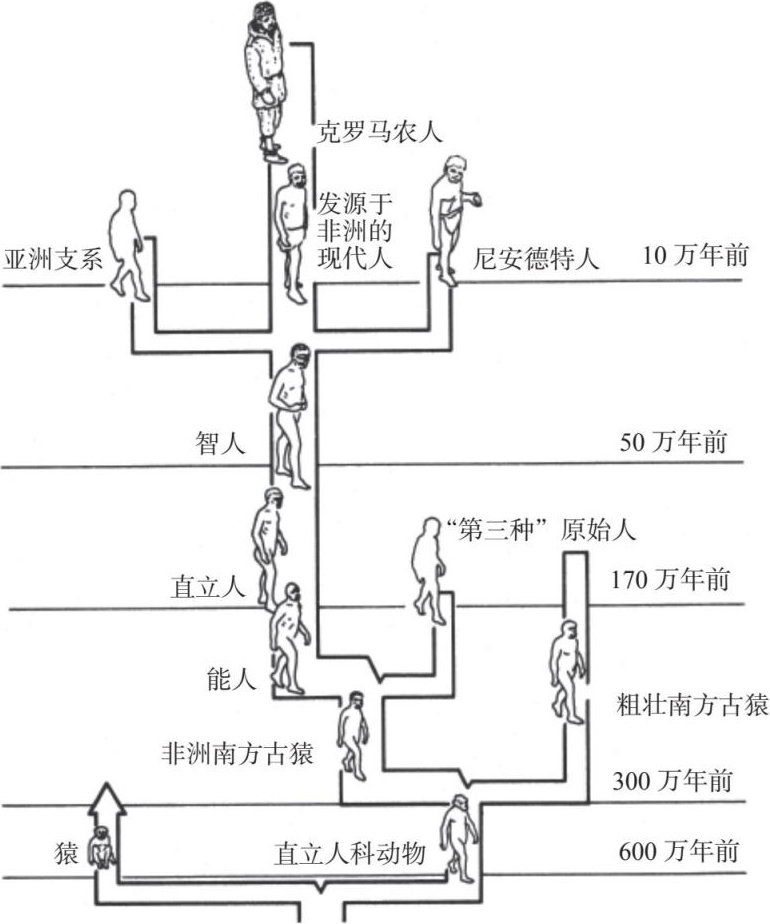

图2–1人类的家族树

家族树上有许多支系都已灭绝,包括粗壮南方古猿、尼安德特人,可能还有一个不为人知的“第三种”原始人和一个与尼安德特人同时代的亚洲支系。一些能人的后裔存活下来,并演化成了现代人。为了用不同的物种名来表示人类演化道路上的变化,我们粗略地将其分为能人、出现于大约170万年前的直立人和出现于大约50万年前的智人。

上面讨论的发展,全发生在非洲大陆。最后,直立人成为非洲演化舞台上唯一的原始人。到大约100万年前,直立人终于跨出了既有的舞台。他们的化石与石器开始在近东、远东(北京人与爪哇人的化石是其中的著名代表)与欧洲出现。直立人继续演化,脑容量增加,头骨越来越圆。大约50万年前,有些祖先的外观看上去与早期的直立人已大有差别,而与我们十分相似,所以被称为“智人”(意思是“智慧的人”),不过他们的头骨仍比我们的厚,眉骨突出。

不熟悉人类演化细节的读者,也许会以为智人一出现,就发生了跳跃式演化。50万年前,人类终于以流星般的速度发展至智人的地位,为地球史翻开了灿烂的一页,艺术与精巧的技术终于要为原来的沉闷世界添上新妆。不是吗?不是。智人的出现根本算不上什么历史事件,洞穴壁画、房子、弓箭还得再过几十万年才出现。石器也没什么变化,同样的玩意儿直立人已经使用了近100万年了。智人较大的脑容量并没有让他们的生活方式发生戏剧性的变化。直立人与早期智人在非洲以外的世界没搞出什么不得了的名堂,他们留下的文化遗迹只反映了极其缓慢的文化变迁。事实上,如果硬要举出一种代表重大进展的发明,大概只有“控制火的能力”可以考虑。学者在北京人遗址中就发现了灰烬层,其中有烧焦的骨头与炭化的树枝。即使这把火是人类有意点燃、维持而不是雷击意外产生的,那也是直立人的业绩,而不是智人的。

智人的出现,印证了上一章讨论过的悖论:我们人类的崛起,并不反映遗传变化的脚步,两者没有如影随形、如斯响应的关系。早期智人的体质比文化演进得快。那时若要第三种黑猩猩构思出西斯廷教堂中的壁画,还得给他一些重要的素质。

从直立人到智人这150万年间,我们的祖先是如何生活的呢?

这一时期留存下来的工具都是石器,可是这些工具与波利尼西亚人、美洲印第安人及其他现代“石器时代”族群制作的精美磨制石器比起来,说它们很粗糙,都算是客气的。考古学家根据早期石器各不相同的形状与大小为它们取了不同的名称,例如手斧、砍砸器、薄刃斧。可是这些名称掩盖了一个事实,那就是这些早期石器并没有一致的形制与功能,与较晚出现的克罗马农人遗留的针或矛完全不一样。石器上遗留的使用痕迹,显示它们曾用于处理肉、骨、兽皮、木头以及植物的非木质部分。但是不论大小与形状如何,任何石器都没有固定的功能。考古学家为石器取的名称,可能只是在连续的大小与形状里任意划分出的单位,而不是石器制作者的本意。

这一时期的“负面证据”也值得注意。跳跃式演化之后出现的许多工具,在直立人与早期智人的工具里从未有过。当时没有骨器,没有结网的绳索,没有鱼钩。所有的早期石器可能都是直接拿在手里使用的,没有证据显示它们曾装在其他器材上以方便着力、增加力道,就像我们在钢制斧头上安装木柄一样。

我们的早期祖先用这些粗糙的工具处理什么食物?他们又是怎样获得食物的呢?对这些问题,过去的人类学著作通常都毫不犹疑地回答“人类自古就是猎人”。书上会说,狒狒、黑猩猩以及其他一些灵长类动物偶尔会猎杀小型脊椎动物,但是现代“石器时代”族群(如布须曼人)经常猎杀大型动物。根据丰富的考古学资料,克罗马农人也一样。因此,我们早期祖先的食物中也有肉,考古学家在动物骨骼上发现了石器遗留的痕迹,并在石器上发现了切肉产生的痕迹。真正的问题是:我们的早期祖先干过多少猎杀大型动物的勾当?猎杀大型动物的技术在这150万年间逐渐改进了,还是在跳跃式演化之后猎杀大型动物才变得比较重要?

过去的人类学家会回答:人类长期以来一直是成功的大型动物猎人。主要证据来自三个大约50万年前有人类居住的考古遗址。第一个是北京周口店的北京人遗址,那里的一个洞穴中出土了直立人(北京人)化石,以及石器和许多动物的骨骼。另外两个遗址分别在西班牙的托拉尔瓦和安布罗纳,是两个非洞穴(露天)遗址,其中出土了石器与大象等大型动物的骨骼。通常学者都假定,制作那些石器的人杀了那些动物,然后把尸体带回遗址处理,并在那里吃掉。但是三个遗址中都有鬣狗的骨骼与粪便,这些动物骨骼也有可能是它们干的好事。西班牙的遗址中出土的动物骨骼,比较像今天非洲水坑周围发现的,而不像人类猎人营地的残迹。死在水坑周围的动物,尸体会遭到水浸、其他动物的践踏,以及不同食腐动物的“清理”。

因此,虽然早期人类的食物中有肉,但是我们不知道他们平常吃多少肉,也不知道他们吃的肉是狩猎得来的还是其他猎食动物残留的。直到很晚以后(大约10万年前),我们才有比较可靠的证据可以讨论人类的狩猎技术。很明显,那时人类狩猎大型动物的本领实在不怎么样。因此,50万年前以及更早的猎人必然更差劲了。

“人类自古就是猎人”这个神话似乎在我们的文化想象中已经根深蒂固,因此我们很难放弃一些随之而来的想法。今天,射杀一头大型动物被当作男子气概的最高表现。男性人类学家特别容易强调狩猎大型动物对人类演化的关键影响。狩猎大型动物使原始男性合作、发展语言与脑容量、组成团队,以及分享食物。男性狩猎大型动物,甚至还影响了女性的性象:女性压抑了每月排卵的外显征象(在黑猩猩身上非常明显),不然的话,男性陷入性竞争的狂乱中,就不能合作打猎了。

有一些讨论人类演化的通俗著作,将“人类自古就是猎人”这个观点夸张到奇怪的地步。例如罗伯特·阿德里在《非洲创世记》( African Genesis )一书中对人类演化的如下描述:“在某个被遗忘的荒芜平原上,一群骨瘦如柴的被围困的‘未成形人’中,一个来源未知的弧度粒子折断了一个‘永不会被遗忘’的基因,一种灵长类食肉动物诞生了。无论是好是坏,是悲剧还是胜利,是最终的荣耀还是最终的诅咒,智慧与杀手的方式结盟,凯恩带着他的棍子、石头,快速奔跑在大草原上。”多么纯粹的幻想!

不仅仅是西方的男性作家与人类学家夸张了狩猎的意义。在新几内亚,我和真正的猎人一起生活过,他们最近才走出“石器时代”。在篝火旁,他们会谈论每一种他们狩猎的动物,包括那些动物的习性,以及最佳的狩猎方法。他们乐此不疲,可以持续聊上几个钟头。坐在旁边听他们谈论,你会以为他们每天晚餐都有新鲜的袋鼠肉吃,每天除了打猎无所事事。事实上,如果你仔细追问详情,大多数新几内亚猎人会承认,他们一辈子也不过打了几头袋鼠而已。

我仍然记得我在新几内亚高地的第一个清晨,我与12个土著一同出发,他们都是男性,带着弓箭。我们经过一棵倒地的树,突然间有人发出兴奋的喊叫,大家都围着那棵树,有人拉开了弓,其他人朝着那堆枝叶丛挤上前去。我以为会有一头愤怒的野猪或袋鼠冲出来攻击人,就四处找爬得上的树想躲好。然后我听到了胜利的欢呼,从那堆枝叶丛中走出两位强壮的猎人,手里高举着猎物。原来是两只鹪鹩幼崽,还不怎么会飞呢,一只连1/3盎司

都不到。它们很快就被烤着吃了。那一天的其他斩获,包括几只青蛙和许多蘑菇。

都不到。它们很快就被烤着吃了。那一天的其他斩获,包括几只青蛙和许多蘑菇。

大多数现代狩猎-采集者使用的武器比早期智人精良多了,可是人类学家发现他们主要的热量来源是女性采集的植物食物。男性捕杀兔子或其他绝对不会在篝火旁提到的小动物。偶尔,男性会猎得一头大型动物,而大型动物的确是他们主要的蛋白质来源。但是只有在北极地区,大型动物才是主要的食物来源——那里植物资源稀少,而直到最近几万年,北极地区才有人类生活。

因此,我猜测狩猎大型动物要等到形态与我们完全一样的人(现代人)出现后,才开始对我们的饮食需求有一些贡献。许多人相信人类独特的脑容量与社会是狩猎的演化结果,对此我持怀疑态度。直到最近,我们的祖先仍不是有效率的猎人,不过是拥有特殊技巧的黑猩猩罢了,会使用石器取得与准备食物,而主要食物来源是植物与小动物。男性只是偶尔能俘获大型动物,然后就滔滔不绝地炫耀自己的罕见功绩。

在跳跃式演化前夕,旧世界至少有三种不同的人类族群在不同的地区生活着。他们是最后的原始人,后来在跳跃式演化时期被现代人取代了。这些原始人中,我们先讨论尼安德特人,因为他们的形态我们了解得最清楚,并且与现代人极其相似。

尼安德特人生活在哪里?生活在什么年代?在地理上,他们的分布范围从西欧到欧洲东部的俄罗斯南部与近东,直到中亚的乌兹别克斯坦(近阿富汗边界)。(尼安德特人因发现于德国的尼安德山谷而得名。

)至于他们生活的时代,就要看如何定义了,因为有些比较古老的化石已经呈现出尼安德特人的特征。最早的典型的尼安德特人在大约13万年前就出现了,可是大多数尼安德特人的标本显示他们生存在7.4万年前之后。虽然他们的起源年代还有讨论的余地,但他们是突然消失的:最后的尼安德特人在4万年前左右死亡。

)至于他们生活的时代,就要看如何定义了,因为有些比较古老的化石已经呈现出尼安德特人的特征。最早的典型的尼安德特人在大约13万年前就出现了,可是大多数尼安德特人的标本显示他们生存在7.4万年前之后。虽然他们的起源年代还有讨论的余地,但他们是突然消失的:最后的尼安德特人在4万年前左右死亡。

在尼安德特人繁盛的时期,欧洲与亚洲都笼罩在更新世最后一次冰期中。他们必然能够适应严寒的气候——但是也有个限度,英国南部、德国北部、基辅与里海之北就不见他们的踪迹。西伯利亚与北极地区,要等到现代人出现之后才有人迹。

尼安德特人的头骨有非常独特的形态特征,如果尼安德特人还活着,他就算穿上西装或礼服,走在纽约或伦敦街头,见到他的人(同是智人)仍然免不了大惊失色。与现代人相比,他们的头骨前后轴线较长;他们的脸部从鼻梁到下颚都向前突出,眉骨也非常突出,眼窝很深;他们的额头扁平,不似我们现代人这般高又垂直,也没有下巴。尽管尼安德特人有这么多原始的特征,但他们的平均脑容量比现代人还大10%。

检查过尼安德特人牙齿的牙医也会大吃一惊。成年的尼安德特人,门齿朝外的那一面磨损得非常厉害,现代人的门齿上从来没有发现过这样的磨痕。这种特殊的磨损显示尼安德特人把门齿当工具使用,但是做什么呢?一种可能是,尼安德特人以门齿当钳子来夹住物体,就像我的儿子会用嘴咬着奶瓶,以腾出双手来做些淘气事。另一种可能是,尼安德特人以门齿处理动物毛皮来制作皮革,或用门齿处理木材制造工具。

今天,尼安德特人穿上西装或礼服后会引人注目,而他们若穿上短裤或比基尼将更令人目瞪口呆。他们的肌肉比我们发达得多,特别是肩膀与颈部,大概只有我们的健美运动员有那个水平。他们的肢骨很粗,骨壁很厚,才禁得起那么发达的肌肉拉扯。以我们的标准来看,尼安德特人的四肢粗短,主要因为他们的小腿与前臂所占的比例比我们的小。甚至他们的手都比我们的有力得多,与他们握手得防着别给捏碎了骨头。虽然他们的平均身高只有约5英尺

4英寸

4英寸

(约合163厘米),可是他们的体重会比同等身高的现代人重20磅

(约合163厘米),可是他们的体重会比同等身高的现代人重20磅

——那可不是小腹上的脂肪,而是强有力的肌肉。

——那可不是小腹上的脂肪,而是强有力的肌肉。

尼安德特人与现代人可能还有一个解剖学方面的差异,已有学者对这个差异提出非常有意思的解释,但是我们还不能肯定这个差异是否确实存在,更无法确信学者的解释是否正确。尼安德特人的产道比现代人的宽,也许胎儿因此可以在子宫中多发育一段时间,等到比较成熟才出生。果真如此的话,尼安德特人的妊娠期可能是12个月,而不是我们的9个月。

除了尼安德特人的骨骼化石,他们遗留的石器也是我们认识他们的主要资料。如前所述,和早期的人类工具一样,尼安德特人的工具可能也是简单的手持工具,没有安装手柄之类的部件。这些工具也没有特定的功能类型。工具中没有定型的骨器,也没有弓箭。某些石器无疑是制作木器用的,只是木器很少被发现,因为大都腐朽掉了。唯一的一件是一根长达8英尺的尖矛,发现于德国的一个考古遗址,它插在一头大象的肋骨间,这种大象早已灭绝。尽管有这么一个成功(幸运?)的例子,但尼安德特人可能在大型动物狩猎上没有突出的斩获,因为从他们遗留的遗址数量判断,尼安德特人的人口密度比后来的现代人低,而且与尼安德特人同时代的早期现代人,在非洲也没什么出色的狩猎表现。

在大众的文化想象中,尼安德特人一直与穴居人牵扯不清。这种刻板印象之所以存在,是因为许多尼安德特人的遗址发现于洞穴中。其实这是因为露天遗址比较容易遭到破坏。因此,尼安德特人是穴居人的印象可能并不正确。我在新几内亚住过上百个营地,其中只有一个在洞穴中,那里最有可能完整地保存下我遗留的易拉罐。未来的考古学家若发现了那个洞穴,会不会也认为我是个穴居人呢?尼安德特人必然会搭建遮风避雨的“建筑”来抵御严寒,但是那些建筑必然简陋得很——遗留下来的只是几堆石头和一些柱坑,与克罗马农人的复杂建筑遗迹难以比拟。

现代人还有许多重要特色是尼安德特人所没有的,例子不胜枚举。尼安德特人没有留下真正的艺术品。他们在寒冷的气候中必然有御寒的衣物,但是他们的衣服一定很简陋,因为他们没有针或其他可以证明缝纫技术的证据。他们显然没有船,因为地中海的岛屿上没有发现过他们的遗迹,甚至北非都没有——他们从西班牙只要跨过8英里宽的直布罗陀海峡就可登陆那里了。尼安德特人没有远距离的陆路贸易,他们制造石器的石材在遗址四周几英里的范围内就可找到。

今天,不同区域的不同族群有文化差异,我们认为这是理所当然的。今天每一个人类社群的建筑、家具和艺术都风格各异。如果给你看筷子、吉尼斯啤酒瓶和吹箭筒,并要求你把这三件物品分别与中国、爱尔兰和婆罗洲联系起来,你不难给出正确答案。可是尼安德特人没有什么地域性的文化差异可言,在法国与俄罗斯出土的石器看上去非常相似。

我们也认为文化日益进步是理所当然的。从古罗马的别墅、中世纪的城堡和1990年纽约的公寓中,会找到明显不同的器物。到2000年,我的儿子会以非常惊讶的眼光审视我在20世纪50年代使用的计算尺:“爸爸,你真的那么老吗?”但是10万年前尼安德特人的工具,与4万年前的看上去基本没什么差别。简而言之,尼安德特人的工具在不同的时空中都没有变化,因此缺乏人类最重要的素质——创新。一位考古学家做过很中肯的评论:尼安德特人有漂亮的石器,却是愚蠢的工匠。尽管尼安德特人的脑容量很大,但仍然有“缺少一点点”的遗憾。

做过祖父母的人,在尼安德特人中一定也少得很,也就是说他们中很少有人做过“老人”。他们的骨骼显示,大多数人只活到三四十岁,没有超过45岁的。在一个没有文字的社会,如果没有人活得过45岁,试问集体的经验如何累积,智慧如何传递?

尼安德特人“不如人”的方面我已经谈得够多了,可是有三个方面我们仍然可以发现他们的“人性”。第一,几乎所有保存完好的尼安德特人洞穴遗址中都有一小片灰烬与烧焦的木材——简单的火塘。因此,虽然几十万年前北京人可能已经知道用火,但是尼安德特人才给了我们可靠的证据,显示用火已是例行公事。第二,尼安德特人也许也是最早有埋葬习俗的人类。不过学者仍在辩论,至于埋葬习俗是否意味着宗教的存在,就更引人遐思了。第三,尼安德特人会照顾老弱病残。仔细检查他们的骨骼,可以发现年纪大一点的尼安德特人大多身患严重的伤病,例如萎缩的手臂、愈合的断骨(可是并未正确接合,病人因此残废)、牙齿脱落,以及严重的骨关节炎。除非受到年轻人的照顾,不然那些残废老人不可能带病带伤存活下去。在我列举出一长串尼安德特人“不如人”的特征后,我们终于在这一种奇异的冰期生物身上找到了一些东西,令我们对他们产生了一丝物伤其类的同情。尼安德特人,形态上接近人,精神上还不是人。

尼安德特人与我们是同一物种吗?那得看我们能不能与尼安德特人交配生育,并且生下的孩子也得有生育能力才成。即使没有生理障碍,也得看我们有没有意愿。这是科幻小说家喜欢的题材。许多科幻小说的封底宣传语这么写道:“一个探险队闯入了非洲深处一个与世隔绝的幽谷中。谷中住着一个原始人部落,形貌原始得可怕,仍过着石器时代的生活。他们与我们是同一物种吗?回答这个问题的方法只有一个。可是那一群无畏的(当然是男性)探险家中,谁愿意‘献身’做这个实验呢?”就在这时,那些啃骨头的洞穴女人中出现了一个“美人”,她美丽性感,散发着原始的诱惑。所以现代读者会觉得探险勇士的困境是可信的:他到底有没有和这个美人交配?

信不信由你,类似的实验事实上发生过。在大约4万年前的跳跃式演化时期,就发生了好几次。

我说过,10万年前旧世界至少有三个不同的人类族群,他们住在不同的地区,欧洲与西亚的尼安德特人不过是其中之一。东亚出土的一些化石,已足以显示那里的人不是尼安德特人,也不是我们现代人。但是由于发现的化石并不多,我们无法详细描述这些亚洲人。与尼安德特人同时代的人,我们知道得最清楚的,是生活在非洲的那群。在头骨形态上,他们中的一些人简直与我们现代人一个模样。那么,我们是不是10万年前在非洲演化到了人类文化发展的分水岭呢?

答案仍然是“不是”。意外吧?这些模样很像现代人的非洲人,制作的石器与模样不像现代人的尼安德特人非常相似,因此我们称他们为“石器时代中期非洲人”。他们仍然没有定型的骨器、弓箭、渔网、鱼钩、艺术品,各地的工具也没有表现出文化差异。这些非洲人尽管身体非常“现代化”,但仍然缺了点什么,因此没有十足的“人味”。我们再一次面临同样的悖论:几乎和现代人一样的骨骼(因此可以假定基因也是几乎和现代人一样的),不足以产生现代人的行为。

人类演化了几百万年,我们的祖先平常以什么果腹?我们掌握的直接证据并不多。可是南非发现了一些洞穴,大约10万年前有人类居住过。这些洞穴提供了详细信息,让我们有机会知道当时的饮食内容。类似的信息,没有更早的了。我们对那些洞穴那么有信心,是因为洞穴里到处都是石器、兽骨、人骨,兽骨上有石器的切割痕迹。可是几乎没有肉食动物(如鬣狗)的骨骼。因此,洞穴中的动物骨骼,是人而不是鬣狗之类的野兽带进去的。动物骨骼中,还发现了海豹、企鹅,同时还有帽贝等软体动物。也就是说,我们甚至还有证据显示石器时代中期非洲人懂得利用海岸的生物资源,他们是科学界知道的最早这么做的人类族群。不过,鱼或海鸟的遗骨在洞穴里发现得极少,这无疑是因为当时还没有鱼钩以及捕捉鱼或鸟的网。

洞穴中的哺乳动物骨骼,包括不少体型中等的物种,其中南非大羚羊的骨骼数量最多。令人瞩目的是,洞穴中的南非大羚羊骨骼包括各个年龄段的个体,好像是一整群南非大羚羊都被捉来吃了。起初,南非大羚羊在猎人的斩获中占那么高的比例,让学者非常惊讶,因为当地10万年前的环境与现在大体一样,而今天大羚羊在当地是罕见的大型动物之一。当年猎人能捕获那么多大羚羊,成功的秘诀可能是,大羚羊是驯良的动物,没有危险,而且容易成群驱赶。因此,学者推测猎人经常设法驱赶整群大羚羊,让它们冲向悬崖,结果全都跌下深谷。所以在猎人的洞穴中才会发现各个年龄段的大羚羊的遗骨,就像他们猎杀了一整群大羚羊一样。相对地,比较危险的猎物(如南非野牛、猪、大象、犀牛)的骨骼呈现的情况便截然不同。洞中的野牛骨骼,主要是幼年或老年的,至于猪、大象、犀牛的骨骼,则几乎没有。

所以我们可以把石器时代中期非洲人看成大型动物猎人,不过他们很少那么做。他们要么对危险的物种敬而远之,要么只针对老弱病孺下手。这些选择表明猎人非常审慎,因为他们的武器只有刺矛,没有弓箭。在我看来,除了喝士的宁调制的鸡尾酒,拿根长矛挑战成年犀牛或南非野牛最能达成找死的目的。即使驱赶大羚羊上悬崖,也不见得总能成功,因为南非大羚羊还没灭绝,继续长伴在猎人左右。我推测石器时代中期非洲人不是很高明的猎人,他们与早期的祖先和现代的石器时代族群一样,以植物与小型动物为主要食物来源。他们当然比黑猩猩高明多了,但是比起现代布须曼人或俾格米人就太逊了。

综上所述,10万—5万年前的人类世界大概是这样的:北欧、西伯利亚、澳大利亚、大洋中的岛屿以及整个新世界仍然杳无人迹;欧洲与西亚住着尼安德特人;非洲地区的人形态上越来越像我们现代人;在东亚还有一些人类,从仅有的零星骨骼来看,形态既不像尼安德特人,也不像非洲地区的人。这三个族群的工具、行为与有限的创新能力,至少最初都非常原始。这就是跳跃式演化发生的背景。这三个族群中,哪一个能脱颖而出,创造历史呢?

跳跃式演化的证据,在法国和西班牙最明显,年代大概是在4万年前,也就是末次冰期晚期。在先前有尼安德特人的地方,这时形态与我们完全一样的现代人出现了(他们通常被称为克罗马农人,因最早鉴定为其骨骼的化石出土于法国的克罗马农遗址)。如果他们穿上我们的服装,走在巴黎的香榭丽舍大道上,在熙攘的人群中,根本不会引人注目。克罗马农人让考古学家瞩目的,不只是形态,还有他们制造的工具。考古学家在早期的工具中,从来没有发现过那么繁多的式样、那样明确的功能。克罗马农人的工具显示现代形态与现代创新行为终于结合为一体了。

克罗马农人继续用石头制作工具,但是他们会先从大块的石头上小心剥下石片,再以石片制成理想的工具。因此,同样重量的石材可以制造出比先前锋利10倍的石刃。制式的骨器与鹿角器第一次出现。明确的复合工具(如有石枪尖的长矛与装了木柄的斧头)也首度出现。不同类型的工具有容易辨识的功能,例如针、锥、臼、锤、鱼钩、网坠与绳索。绳索可以编织渔网、鸟网,或用来设陷阱,难怪克罗马农人遗址里经常发现狐狸、鼬和兔子的骨骼。绳索、鱼钩与网坠,可以解释南非遗址中出土的鱼骨与鸟骨。

可以使猎人安全地猎杀凶猛动物的长距离武器也出现了,例如带倒刺的鱼叉、飞镖、投矛器和弓箭。南非的洞穴遗址中还出土了成年的南非野牛与猪等异常凶猛猎物的骨骼,欧洲洞穴遗址中则出土了野牛、麋鹿、驯鹿、马与大角羊的骨骼。今天的猎人即使装备了大口径来复枪,枪上还附了望远镜,要杀那些动物也不见得容易。当年的猎人必然对这些动物的行为相当熟悉,而且已经发展出集体狩猎的策略与技巧。

出现于末次冰期晚期的现代人,精于狩猎大型动物,我们有好几种不同类型的证据。他们留下的遗址比较多,这意味着他们比先前的尼安德特人或石器时代中期非洲人更能成功地取得食物。过去活过好几个冰期的大型动物,许多都在最后这个冰期结束前灭绝了,这反映了新狩猎技术的卓越程度。后文中将讨论这些被我们逼入绝境的动物,包括北美洲的猛犸象、欧洲的披毛犀与大角鹿、南非的大水牛与巨型马,以及澳大利亚的巨型袋鼠。很明显,在我们演化史上破天荒的辉煌时刻,已经包藏了可能导致我们衰亡的祸心。

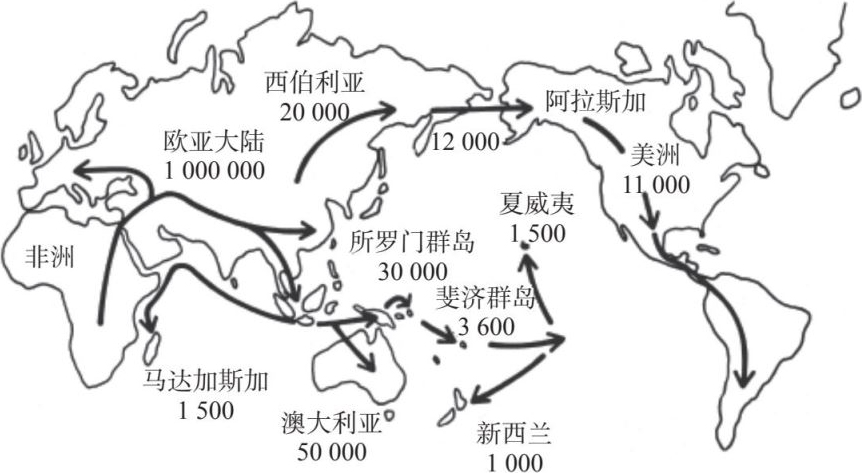

凭着新发展出的技术,现代人不仅在欧亚大陆和非洲繁衍,还进入新环境开发。人类在大约5万年前踏上澳大利亚,换言之,那时已有船只,可以渡过60英里(从印度尼西亚东部到澳大利亚的距离)的海域。最迟2万年前,俄罗斯北部与西伯利亚已有人迹,因为现代人已有缝制衣服的技术,证据是发现了有针眼的骨针和描绘御寒外衣的洞穴壁画,坟墓中遗骸上的装饰品位置显示其原来是衣裤上的饰品。遗址中还出土了集中的狐狸与狼的骨架,它们都缺少足掌,推测是为了方便剥皮,而足掌的骨骼集中在另一处。可见现代人已懂得利用毛皮保暖。他们的房屋也比过去的复杂,有柱洞、铺过的地面、以猛犸象骨骼搭的墙。屋内有构造复杂的火塘,还有以动物脂肪为燃料的石灯,帮助他们度过北极的长夜。先是西伯利亚,然后是阿拉斯加,最后在大约1.1万年前,北美洲与南美洲都被人类开辟了。

图2–2征服世界

这张图显示了我们的祖先由非洲散布到世界各地的过程。数字代表距今的年数。未来的考古发现可能会改变某些数字,例如西伯利亚和所罗门群岛,说不定比图中显示的时间更早就有人居住了。

尼安德特人制造工具都是就地取材,克罗马农人及与其同时代的欧洲各地人群则不一样,欧洲大陆上出现了远距离贸易,货品不只是制造工具的原料,还有没有实用价值的装饰品。制作工具的上品石材,例如黑曜石、碧玉和燧石,往往是从几百英里之外的采石场开采的。波罗的海东岸的琥珀,可以在欧洲东南部发现;地中海的贝壳,可以在欧洲内陆(如法国、西班牙与乌克兰)出现。在现代的“石器时代”新几内亚,我观察到同样的现象:那儿的贝壳是珍贵的装饰品,所以从海岸运上高地,可以交换天堂鸟的羽毛;制作石斧的黑曜石也可以当交易品,所以几个黑曜石矿场都有很高的价值。

末次冰期晚期的装饰品贸易,透露出明显的审美意识,与克罗马农人最令我们赞叹不已的成就(艺术)有密切的关联。世人最熟知的,就是拉斯科洞穴壁画,许多已灭绝的动物都在那里留下了彩色的身形,让人惊艳。同样令人印象深刻的,还有浮雕、项链与吊坠、黏土陶雕、有着巨大的乳房与臀部的维纳斯雕像,以及笛子、响板等乐器。

尼安德特人中能活过40岁的不多,但是根据骨骼鉴定,有些克罗马农人能活到60岁。许多克罗马农人有机会含饴弄孙,尼安德特人就很难活到那时候。我们已经习惯于从印刷品或电视上获得信息,很难体会文字发明前老年人对社会的重要性,哪怕一两个老人都可能掌握着社会的命脉。在新几内亚,当我对一些罕见的鸟类或水果有疑问时,年轻人往往带我去找村子里最年长的老人。例如,1976年,我造访所罗门群岛的伦内尔岛,许多岛民告诉我哪些野果好吃,但是只有一位老人能告诉我如果遇到紧急情况,还有哪些野果可以食用。在他小的时候(1905年左右),有一次飓风来袭,岛上农园全毁,岛民差点饿死,那位老人还记得当年让他们幸存下来的野果。在文字发明以前,他这样的一个人就能影响整个社会的存亡。因此,克罗马农人比尼安德特人长寿20年的事实,可能就是克罗马农人成功的重要因素。活到较高的年纪,不仅需要生存技巧,还涉及体质的变化,也许包括人类女性更年期的演化。

前面描述的跳跃式演化,读来好像工具与艺术的所有进展全都在4万年前一起发生。其实不然,不同的创新在不同的时期出现。投矛器先发明,然后才有鱼叉或弓箭,而珠子与吊坠也在洞穴壁画之前出现。也许读者会误以为我描述的变化在世界各地都一样,但事实并非如此。在末次冰期晚期,只有非洲的人以鸵鸟蛋壳做珠子,乌克兰的人以猛犸象的骨骼搭建房屋,而法国的人在洞穴墙壁上画披毛犀。

这种文化的时空差异,与尼安德特人文化的静滞单调大异其趣。这些文化差异构成了人类在跳跃式演化之后最重要的创新,从此以后,人类最重要的特质就是创新能力。对我们现代人而言,创新完全是自然的。我们不能想象1991年的尼日利亚人与拉脱维亚人使用同样的物品,他们与公元前50年的罗马人也不可能打扮得一样。对尼安德特人来说,创新才是难以想象的。

尽管克罗马农人的艺术让我们一见倾心、悠然神往,但他们的石器与狩猎-采集的生活形态让我们难以消受。我们觉得他们仍是原始人,心中浮现的形象是动画片中挥舞着木棒、嘴里咕噜着拖女人进入洞穴的男人。不过,为了对克罗马农人公平一点,我们得想象:如果未来的考古学家到新几内亚发掘一个20世纪50年代的村落遗址,会得出什么结论?他会发现一些形制简单的石斧。所有其他的物品都是木质的,都会腐朽。楼房、美丽的编织篮子、鼓与笛子、有舷外浮木的独木舟,以及世界级的漆雕品,全都会消失无踪,更别说村落里复杂的语言、歌曲、社会关系,以及对自然界的知识了。

新几内亚的物质文化直到最近仍然很“原始”(石器时代),有历史的原因,可是新几内亚土著与我们一样是现代人,不折不扣。现在的新几内亚人,有的开飞机,有的操作计算机,还创建了一个现代国家,尽管他们的父辈是在石器时代成长的。如果我们乘坐时光机器回到4万年前的世界,我想我们会发现克罗马农人也是同样的现代人——学会开喷气式飞机不成问题。他们制作石器与骨器,只因为其他的工具还没有发明。世上只有那种勾当可学,你还能要求他们怎么样?

过去有许多学者主张欧洲的克罗马农人是从尼安德特人演化来的。现在看来,他们几乎必然错了。最后的尼安德特人(生存于大约4万年前)仍然是十足的尼安德特人,而那时欧洲最早的克罗马农人已经出现了,他们的形态与我们完全一样。由于现代人在非洲与近东早了好几万年出现,因此欧洲的现代人比较可能是“外来的”,而不是当地演化出来的。

入侵的克罗马农人遇见原住民尼安德特人之后,发生了什么事?我们能确定的只有最终结果:在很短的时间之内,尼安德特人就消失了。克罗马农人使尼安德特人走上了灭绝之路——这似乎是难以避免的结论。但是许多考古学家对这个结论难以消受,宁愿相信环境变迁是尼安德特人灭绝的主因。例如《不列颠百科全书》第十五版在“尼安德特人”这一条的结尾写道:“尼安德特人最后消失的年代仍无法确定。他们之所以消失,可能是因为他们是适应间冰期的生物,难以承受末次冰期的蹂躏。”事实上,尼安德特人是在末次冰期中兴起的族群,他们在冰期中生活过3万多年,而且他们消失了3万年之后,冰期才结束。

依我看来,跳跃式演化时期欧洲发生的事,在现代世界中反复发生过:人口众多、技术高超的族群侵入人口少、技术落伍的族群的领地,就会发生同样的事。举例来说,欧洲殖民者侵入北美洲之后,北美印第安人因为欧洲人带来的传染病大量死亡。大多数幸存者不是被杀就是被驱逐出家园,有些幸存者采用欧洲人的技术(马与枪)抵抗了一阵子,许多幸存者被驱逐到欧洲人不屑一顾的地区,还有一些则与欧洲人“融合”了。澳大利亚土著遭到欧洲殖民者的驱逐,南非土著桑人(其中有一些过去叫布须曼人)被北方来的铁器时代班图人驱逐,都遵循同样的模式。

以上面的例子类推,我猜想克罗马农人带来的疾病,以及直接的谋杀、驱逐,使尼安德特人踏上了灭绝之路。果真如此的话,尼安德特人与克罗马农人的消长,预示了后来的发展——一旦胜利者的后代为当年的“真相”争论不休,会发生什么呢?因为尼安德特人体格比克罗马农人结实得多,一开始读者可能会难以想象克罗马农人居然是赢家。不过,武器扮演了决定性的角色。同样地,今天在中非,是人类威胁大猩猩的生存,而不是大猩猩威胁人类。肌肉发达的人,需要更多的食物,和苗条、聪明的人使用工具做同样的事,仗着肌肉的人是占不了便宜的。

就像大平原印第安人一样,有些尼安德特人可能也学会了克罗马农人的一些本领,能够抵抗一阵子。这是我对令人困惑的夏特尔贝龙文化唯一觉得合理的诠释。夏特尔贝龙文化的主人是尼安德特人,这种文化与典型的克罗马农人文化(所谓的奥瑞纳文化)在西欧共存过一段时间。夏特尔贝龙石器,混合了先前的尼安德特类型与奥瑞纳类型,但是夏特尔贝龙遗址中没有出土过典型的克罗马农骨器与艺术品。起初考古学家为夏特尔贝龙文化的主人争论不已,后来在法国圣塞萨尔发掘出典型的尼安德特人遗骨,上面带有夏特尔贝龙文化的器物,真相终于大白。也许有些尼安德特人学会了制造克罗马农人的工具,因而比同胞多撑了一段时间。

至于科幻小说中尼安德特人与克罗马农人杂交的情节是否真的发生过,他们能否生出有生育能力的子女,仍不清楚。现在还没有发现明确的“混血”化石。如果尼安德特人的行为相对而言比较原始,而且体质与我猜想的一般十分独特,我相信没有几个克罗马农人会对他们有“性趣”。同样地,人与黑猩猩今天仍然共同生活在世界上,我却从未听说过两者交配之事。虽然尼安德特人与克罗马农人之间没有那么大的差异,但我仍然觉得他们之间的差异已足以让他们不会迸发火花。就算“饥时易为食”,尼安德特女性较长的妊娠期也有可能使“混血儿”难以顺利发育。对这个问题,我的态度是,认真看待“负面证据”——只要还没有发现,就是事实上不存在。换言之,杂交的情事要么根本没发生过,要么很少发生。我不相信现在欧洲人的体内有任何尼安德特人的基因。

以上是西欧发生的跳跃式演化。在东欧,克罗马农人取代尼安德特人的过程发生得稍早一点,近东就更早了。在近东,9万—6万年前,尼安德特人与现代人在同一地区发生过此消彼长的情况。现代人在近东地区的进展那么缓慢,与他们在西欧的表现恰成对比。这表示近东的现代人在6万年前还没有发展出足以将尼安德特人驱逐出去的现代行为模式。

现在我们可以对10万年前在非洲出现的现代人做个回顾了。起初,他们制作的石器与尼安德特人的一样,所以不能占尼安德特人什么便宜。到了大约6万年前,他们在行为上发生了某个神奇的变化。这个变化(一会儿还会谈到)使现代人拥有创新的天赋,发展成十足的“人”。于是现代人开始大胆西进,侵入欧洲,迅速取代了欧洲的尼安德特人。我相信他们也东进侵入亚洲与印度尼西亚,取代了那里的原住民。不过我们对那里的原住民所知有限。有些人类学家认为早期的亚洲人和印度尼西亚人,与现代的亚洲人和澳大利亚土著有相似的头骨形态特征。果真如此的话,入侵的现代人可能没有消灭原住民,而是与原住民融合了。

200万年前,好几个原始人支系同时生存在地球上,最后只有一个存活了下来。现在看起来,最近6万年之内,同样的情节又上演了一次。今天世上的人都是当年赢家的后裔。我们的祖先究竟靠什么赢的?

帮助人类祖先完成跳跃式演化的,究竟是什么?这是个考古学上的谜,学者对谜底没有共识。在骨骼化石上,我们没找到线索。那也许只涉及0.1%的DNA变化。哪些微小的基因变化可以造成那么巨大的后果?

我与一些臆测过这个问题的科学家一样,相信唯一的可能答案就是复杂语言的解剖学基础。黑猩猩、大猩猩甚至猴子都能以符号沟通——当然,不是以说话的形式。黑猩猩与大猩猩能学会用手语沟通,黑猩猩也能学会通过由大型计算机控制的控制台上的按键沟通。受过训练的猿类,有的能学会使用上百个符号。虽然科学家辩论过那样的“沟通”与人类的语言有何相似之处,但没有人怀疑那也是一种“象征沟通”的形式。也就是说,一个特定的手势或按键象征着一个特定的其他事物。

灵长类动物不只能使用手势和按键当作符号,还能使用声音。举例来说,野生绿猴发展出一种自然的“象征通信”形式,利用嘴里发出的咕噜声表示三种不同的动物:豹子、老鹰与蛇。一头一个月大的黑猩猩,叫作维基,被一位心理学家收养了,当成他们夫妇的女儿抚养,结果学会“说”出四个词:爸爸(papa)、妈妈(mama)、杯子(cup)、上面(up)。(她发出的音只是近似人声而已,因为黑猩猩的发声器官与人类的不同。)既然猿类都有能力以声音传递信息,为什么没有继续朝这个方向演化,发展出它们自己的复杂语言呢?

答案似乎涉及控制发音的解剖构造,包括喉咙、舌头,以及相关肌肉的结构。就像一块瑞士手表,它能够准确计时,是因为所有零件都是精心设计的,我们的声道依赖许多构造与肌肉的精密配合。科学家认为黑猩猩不能发出寻常的人类元音,是受解剖构造的限制。如果我们也只能发出几个元音与辅音,说话的词汇就会大量减少。

所以,我才认为促成跳跃式演化的“东风”,是人类的“原始型”声道变成了“现代型”声道。从此人类能够更为精密地控制声道,创造更多的语音。声道的肌肉经过这样细微的调整,未必会在头骨化石上留下迹象。

我们很容易想象解剖学上的一个小变化带来语言能力的提高,从而在行为上产生巨大的变化。“前面第四棵树,向右转,把公羚羊赶向红色的巨石,我会在那儿埋伏,等着用矛刺它。”有了语言后,传达这样的信息只不过费时几秒钟而已。如果没有语言,这样的信息根本无法传达。没有语言,我们的祖先就无法集思广益,找到改进石器的办法,或者讨论一幅洞穴壁画的意义。没有语言,一个原始人自己也很难想出改良工具的办法。

舌头与喉咙的解剖构造会发生变化,涉及基因的突变,但是我并不认为一旦这些突变发生了,跳跃式演化就发动了。即使有了合适的声道,人类也必然要花几千年完善各种语言结构,发展词序、词尾变格及时态等语法概念,还要累积词汇。我会在第8章讨论语言演化的一些可能阶段。但是,如果跳跃式演化前夕人类已经演化到了“只欠东风”的关口,我猜想这东风就是改变我们祖先的声道,为语言的演化铺路,然后创新的本领才能接踵而至。把我们从传统中解放出来的,是语言。

依我来看,这也解释了尼安德特人和克罗马农人为什么没有杂交。在男女关系和亲子关系中,语言的作用至关重要。这并不是说聋哑人士在我们的社会中无法立足,但聋哑人士也通过学习发声或手语来进行沟通。如果尼安德特人的语言较为粗糙或者根本不使用语言沟通,那么克罗马农人不选择与其交配也是情有可原的。

我已经论证过,4万年前,无论在体质、行为还是语言方面,我们都已是现代人;克罗马农人只要有机会学,也能开喷气式飞机。果真如此的话,跳跃式演化之后为什么还要那么久我们才能发明文字系统、建帕特农神庙?这个问题的答案可能与下面这个问题的答案有异曲同工之妙:我们都知道古罗马人是伟大的工程师,那么为什么他们不能造原子弹呢?凭古罗马人掌握的技术,根本造不了原子弹,人类还必须累积2 000年的技术成就,例如发明火药与微积分、发展原子理论、从矿物中分离出纯铀等。同样地,文字系统与帕特农神庙也依赖自克罗马农人出现后就开始累积的各种成就,包括弓箭、陶器、驯化动植物等,不一而足。

直到跳跃式演化前夕,人类文化以蜗牛的速度发展了几百万年。这个速度受制于遗传变化的缓慢步伐。跳跃式演化之后,文化发展不再依赖遗传变化。在过去的4万年中,我们的体质变化微不足道,可是文化的演化幅度比过去几百万年大太多了。如果在尼安德特人时代,外星人来访地球,人类不会在芸芸众生中显得锋芒毕露、卓尔不群。外星访客最多将人类当作行为奇特的物种,与海狸、园丁鸟及行军蚁殊途同归。他能预见我们很快就会发生变化吗?因为那个变化,我们成为地球生命史上第一个有能力毁灭所有生物的物种。