广义的病例报告(case report)包括单个病例报告,亦称个案报告(report of single case)和病例系列(case series)。个案报告是对单个患者接受某种诊治措施所产生的某种结果进行描述和评价。病例系列(亦称病例分析)是对曾接受某种相同治疗的一批患者的临床结果进行描述和评价。本章论述狭义的病例报告即个案报告。

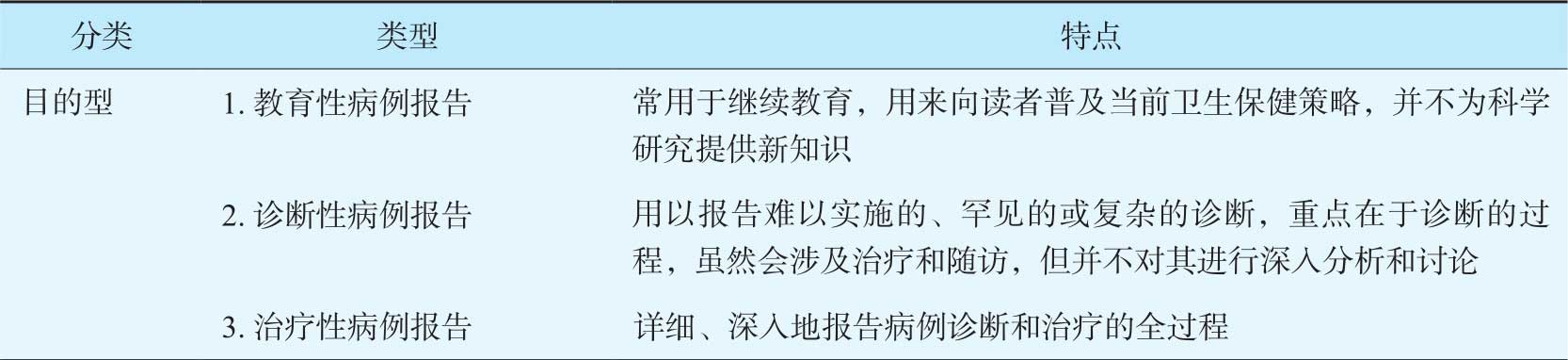

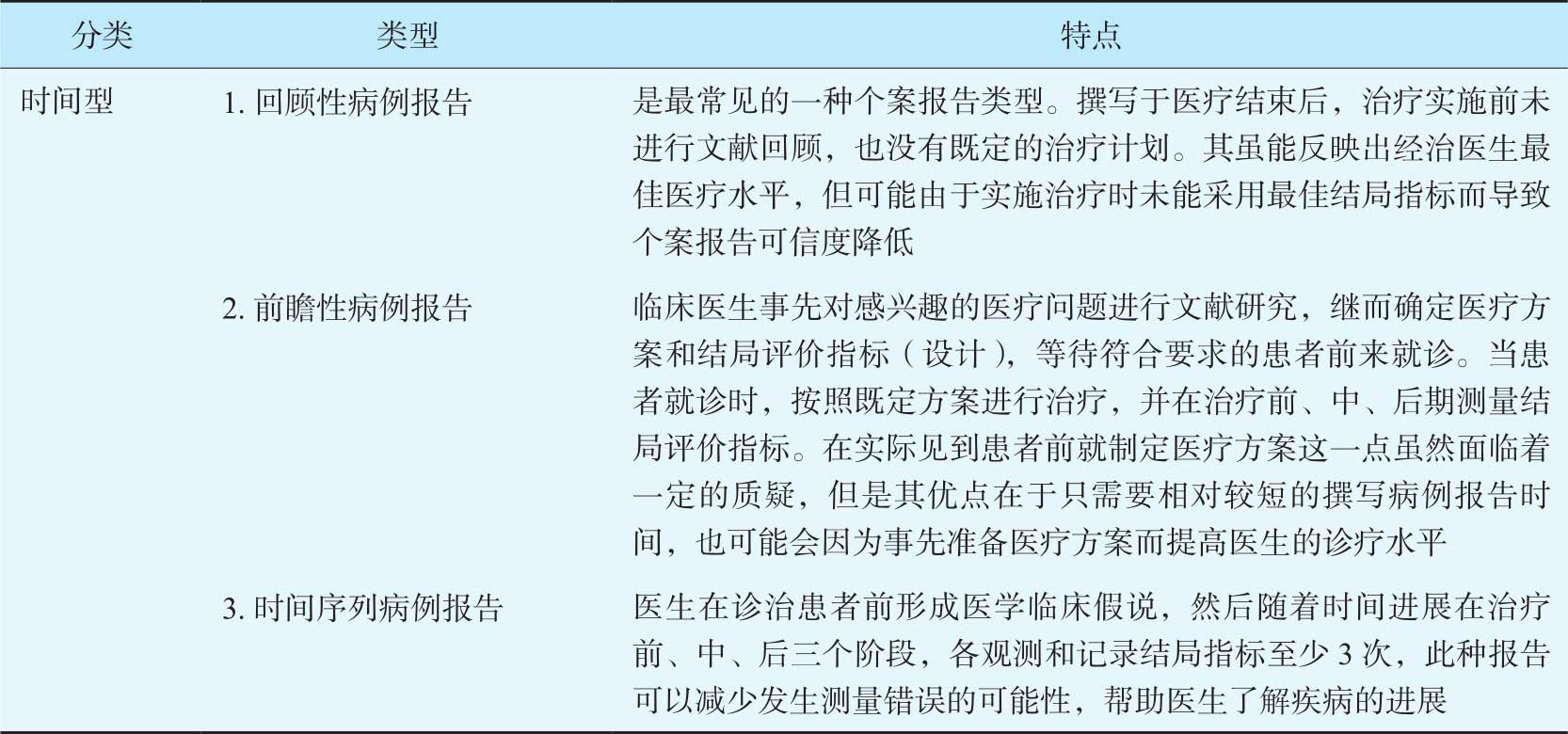

依据目的的不同,个案报告可分为教育性病例报告、诊断性病例报告及治疗性病例报告;按照时间的不同,个案报告可以分为回顾性病例报告、前瞻性病例报告及时间序列病例报告。随着循证医学的发展,除以上两种分类外,循证个案报告(evidencebased case report)也随之出现,循证个案报告是对临床研究证据应用于单个患者进行的临床医疗过程及其结果的报告。不同类型的个案报告各具特点(表7-1)。

表7-1 个案报告类型及特点

续表

循证个案报告的基本框架包括:①摘要:内容与一般个案报告类似。②临床问题:从患者的情况中提炼出具体的、可以回答的临床问题。③获取证据:清楚交代文献检索策略,以及纳入和排除标准。④评价证据:对证据进行严格评价,是文章的主体内容,也是分析的重点。⑤应用证据:将严格评价后可以应用的证据用于临床实践。⑥个案的结局:详细测量和记载结局。⑦讨论和结论。

循证个案报告应注意:①有可能遗漏重要的文献证据,因而应介绍检索策略和结果。②通过相关度和文献质量来择优选择证据,通常不刻意进行文献证据的综合。具体的实施和报告方法可以参考格拉齐乌(Glasziou)的文章。

在由牛津大学循证医学中心制定的当前国际循证医学领域公认的证据等级中,全或无(all or none)病例系列(“全”是指在没有采用此种疗法之前,“全部”患者都会发生某不良结局如死亡,而采用此种治疗方法之后,一些患者生存下来;“无”是指在使用此种治疗方法之前,一些患者因病死亡,而使用此种治疗方法之后,无一患者因该病而死亡。)属于Ic证据,即I级证据中的第三等级,位于同质量性良好的随机对照临床试验的系统综述(Ia)和可信区间狭窄的大样本、多中心单个随机对照式样(Ib)之后,高于其他所有类型的临床研究。例如陈中伟院士于1963年成功完成了世界首例完全断肢再植手术,成为我国显微外科技术居世界领先地位的标志。其发表的题为《前臂创伤性完全截肢的再植:一例成功报告》的个案报告,为离断肢体再植治疗提供了最佳临床证据,该个案报告就属于Ic证据。

虽然个案报告相对于病例系列而言病例数少,但是“全”的个案报告(在没有采用此种治疗方法之前,“全部”患者全部死亡,而采取此种治疗之后,有1例患者生存下来)也有很大临床意义。除“全”的病例报告以外,其余的个案报告都属于V级证据,位于所有的对照研究和病例系列之后,证据等级仅高于传统综述、专家观点或经验。尽管大部分个案报告位于EBM证据链较低位置,但其对促成发现暴露(危险因素)与疾病之间的因果关系,具有不可替代的推动作用。例如,在19世纪60年代初,有关“海豹儿”(胎儿短肢畸形)娩出率突然升高的一系列病例报告的发表(Raffaif HJ 1961,McBride WG 1961,Speirs AL 1962),引起了医学界的关注与研究,最终发现了具有缓解早期孕反作用的非处方药物“反应停”(thalidomide)与“海豹儿”娩出率升高之间成正相关,于是“反应停”被列为孕妇禁用药物。

作为构成医学科学研究基石的个案报告,是在临床真实条件和现实环境下进行的描述性真实世界研究。因此,个案报告在临床和科研中的价值不容小觑。其价值主要体现:①个案报告是描述少见(罕见)的临床事件的常见方式,其对新发疾病或人们不熟悉疾病进行的描述和记录,为临床工作者形成各种临床研究假设提供真实世界数据,引起医学界的注意,从而引发一系列更加深入的研究。例如迈克尔(Michael S,Gottlieb)博士,于2016年在《美国公共卫生杂志》上发表了题为“肺孢子虫肺炎-洛杉矶”(洛杉矶肺炎)的病例报告中报道在1980年10月至1981年5月,五位此前健康的男同性恋患者在洛杉矶三家医院由于卡氏肺囊虫接受了治疗,其中两位死亡。全部五位患者都存在巨细胞病毒感染和念珠菌黏膜感染情况。通过观察,免疫细胞紊乱可能使得患者在日常暴露中更容易患肺部疾病。虽然事后的研究证明其文中对于该病的推测并不正确,但其文章是人类历史上首篇关于艾滋病的官方报道,当时并没有人知道这是一种什么样的疾病,更没有艾滋病的概念。但正是这篇个案报告将这种具有生命威胁和传染性的疾病首次带入了医生、科学家和公众的视野,并引发了后续的社会关注和科学研究,其意义非同凡响。2006年,作为医学里程碑性事件被 American Journal of Public Health 杂志破格选入“历史回声”栏目,重载刊发。②个案报告所承载的不仅是叙述性、简单的、无对照的数据,更是丰富、细致、整体深入的医疗信息。由于医疗背景和诊疗信息(如对患者的基本信息、既往史、家族史、现病史、药物过敏史、生活习惯、性格心理、情绪、体质、兼夹症、合并症等)介绍详尽,所以相对于群体医疗研究(用同一种诊疗方法诊断或治疗成组患者的临床研究,如随机对照试验、病例对照研究等)而言,个案报告更加贴近临床实际,能够更加准确、透明地反映某一特定患者的具体情况,而这些情况是其他高级临床研究容易忽略或根本无法探知的。③虽然临床上不会遇见疾病完全相同的患者,但是由于个案报告是来源于临床诊疗的第一手材料,是生动、直接的描述和记录,其提供的信息可读性强,更容易引起读者兴趣、被理解和吸收,也更容易被其他医生所借鉴。

真实世界数据并不等于真实世界证据,RWS的真实、开放、非盲法等研究特点,导致其研究结果难以避免会受到各种偏倚因素的影响。因此,作为RWS描述性研究的个案报告,同样存在偏倚风险,其主要表现在方法学上难以回避的局限性:①个案报告结果混杂性较高。个案报告中的患者处于真实、自然临床医疗环境中,医生可能无法控制患者寻求和接受其他的治疗,也无法控制患者的饮食、起居,而这些因素都可能给疾病临床结局带来影响。例如:接受中医药治疗的偏头痛患者,可能私自服用镇痛药而不向医生报告。此外,由于缺乏对照,疾病的自然病程和转归容易与治疗效果混淆。若患者在疾病极期时前来就医,此后其病情缓解,我们无法知道这是治疗的效果还是疾病自然转归的结果。反之,若患者在疾病初期前来就医,此后病情加重,而这是疾病自然进展的结果还是治疗无效亦不得而知。②RWS中评价者的主观因素偏倚难以避免。在RWS中诊疗措施的选择取决于病情、医生和患者的意愿,具有良好的外部真实性,亦能体现临床疗效和安全性。但作为临床疗效和安全性的评价者,医生和患者均存在主观性偏倚。例如患者选择中医治疗,中医对疗效和安全性的评价注重临床症状和生活质量方面的改善,就会导致患者自我感受上的主观偏倚。因此,RWS中应尽量选择客观的指标进行治疗效果的评价。因为个案报告由医生进行撰写,医生也会更多倾向于挑选阳性的临床疗效和安全性评价报告,由此导致个案报告结果代表性存在较大的不确定性。个案报告是个体化的诊疗情况报告,特征维度很多,严格地讲,在现实中几乎不可能找到情况完全一致的其他病例。医生在临床中参考应用个案报告结果时,必须考虑其所诊治的患者和报告中病例背景的一致度作为决策参考。个案报告的结果被推广到不完全相同但有一定相似背景的人群中时,需要非常慎重。③关键证据留存不充分。在RWS中,数据的缺失是一个不可避免的问题,预防策略和统计调整可以减少缺失数据对研究结果的影响,提高结果的可靠性。临床工作者可以根据个案报告撰写的相关规范(见本章第二节),结合所涉及疾病种类及特征,预先设计好病历记录模板(初诊患者的问诊及病历的详尽记录尤为重要),做到电子化病历及时存档以及对患者进行定期随访,从而确保数据的采集遵循及时、规范、真实、准确、连续、完整等特性,力求最大限度减少偏倚。④个案报告存在严重的发表偏倚,阴性结果的治疗可能根本不会被撰写成报告投稿及发表。奥利维拉(Oliveira)等人对1994~2003年,发表在巴西28种牙科期刊上的病例报告进行综合评价,提示这些发表的病例报告存在阳性结果发表偏倚,进而影响了这些期刊受众的临床选择和治疗决策。

另外,来自医院诊疗系统的病例信息(如症状、病史、诊断、干预、随访等)完整者,也可以通过进一步联系患者,获取更详细信息,补充病历资料、结局信息,并获得其知情同意,也可能形成很有价值的病例报告。