1920年到1921年间,司徒雷登和茂飞先后探访燕大校址。当时,新校址的美好前景似乎已经在向他们招手——司徒雷登、路思和中方的教师将代表校方去美国募捐,筹得建校所需款项,与此同时,建筑设计、规划、原料筹备和施工并不是你等我我等你,而是齐头并进。燕大校方曾经乐观地估计,只需两到三年——最快的情形下,到1924年——大学的主要建筑就将建成投入使用,在城内盔甲厂和佟府胡同暂且容身的燕大男女师生将可以迁入新校址,这所既由来已久,又方兴未艾的学府将获得前所未有的发展机会。

但是,正如我们前文曾发问的那般:“废园”呢?那矮小的假山,起伏不平的地势,水塘和小湖呢?

在燕京大学新校规划匆匆行进的步伐中,它们的命运犹未可知。

建筑师茂飞1920年年底在北京就地绘制的测绘图,同时也是一张重新描绘燕大未来发展的蓝图。这张图预示着未来燕大校园建筑布局的重大改变。先前,在没有看到新校址的情形下,建筑师设计了一个单一轴线的对称布局,以四合或三合的建筑合院(quadrangle)为基本单元的校舍布置在轴线的两侧,在轴线的尽头则是一座中国样式的宝塔。在新的设计中,根据实际的基地状况,建筑师则要重新考虑两个重要方面:其一,基地的形状不甚规则,原先严格对称,近乎正方的布局显然已经不再是最实际的方案,这是消极地解决问题的一面;其二,基地的地势虽然起伏不大,却自有特色,建筑师需要在这种特色中找到重新安排规划的基本逻辑,这则是积极地开拓思路的一面。

在“开拓思路”方面,曾经有一种流行的说法,包括司徒雷登传记在内的多种记载均说:茂飞一次到燕京大学基地考察时,站在一座小山上极力寻找地形与中轴线之间的内在联系,他突然望见玉泉山,很高兴地说:“那边就是我想找的端点,我们的轴线应指向玉泉山上的那座塔。”这种说法自有其依据,从今天的平面图上看,北大西校门内那条通向办公楼的直道如果向西延展,确实和玉泉山的最高峰基本在一条直线上,而从南阁和静园之间的机动车道向西去,也可以真切地看到玉泉山的对景。

一切虽出自人工,倒也宛如天成。

在对这种自洽的景观营造表示欣赏的同时,人们多少忽略了基地情况带来的某种必然性,那就是“解决问题”的方面。当时,燕大获得的土地东起成府村西界,西至由海淀去颐和园的大路,北临尚未获得的“徐大总统花园”(淀北园,主要包含鸣鹤园—镜春园),南到所谓“丁家花园”和“南大地”,另一些对这一区域园林历史至关重要的部分,比如勺园,还没有包括在第一次勘察的土地中。在随后的年月里,燕大锲而不舍地努力着,希望能够购进保证学校未来发展的足够土地,但是这种买卖情愿的交易,并不是每次都能天遂人愿。燕大曾经希望当时的民国总统徐世昌,也就是“徐大总统花园”的主人,将北边的那块地转让给学校,但是徐世昌远没有陈树藩那般慷慨。由于徐家的反对,直到抗战全面爆发,这计划也未能实现,以至于燕大校园规划的北路一直颇显局促。

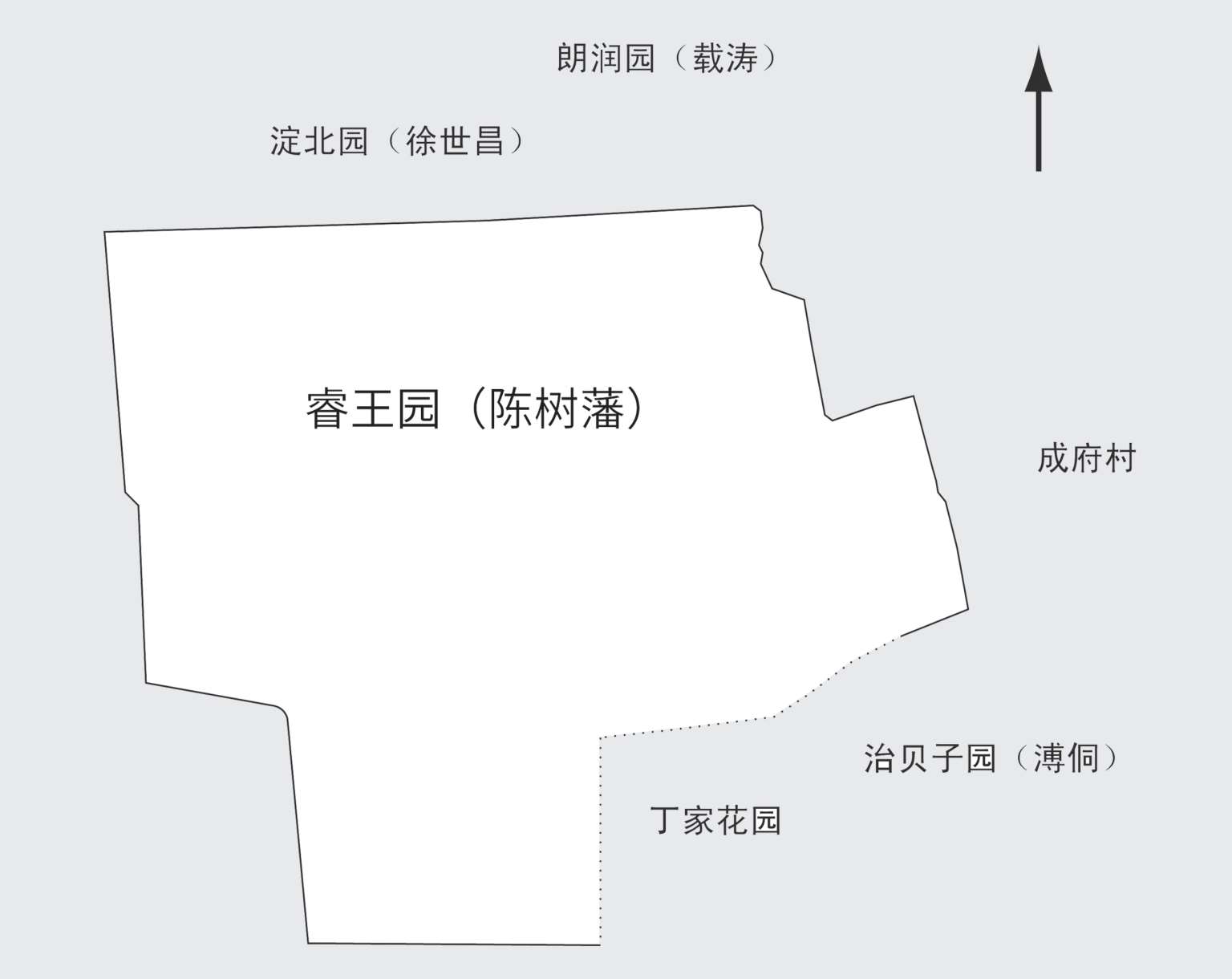

这样的情形下,1920年年底茂飞获得的是一块形状不规则的基地,略近于“丁”字形而在南面突出一块。(图29)

很显然,这样的基地形状更适合两条正交的轴线,而无法安置下原先茂飞理想中近似正方形基地的全部元素,而司徒雷登所说的“建有……美轮美奂的寺庙和宫殿”的西山,凑巧就在新校址差不多正西的方向,在这样的情形下,东西向伸展并指向玉泉山塔的轴线是势在必然。

图29 1920年年底茂飞获得的不规则形状基地示意图

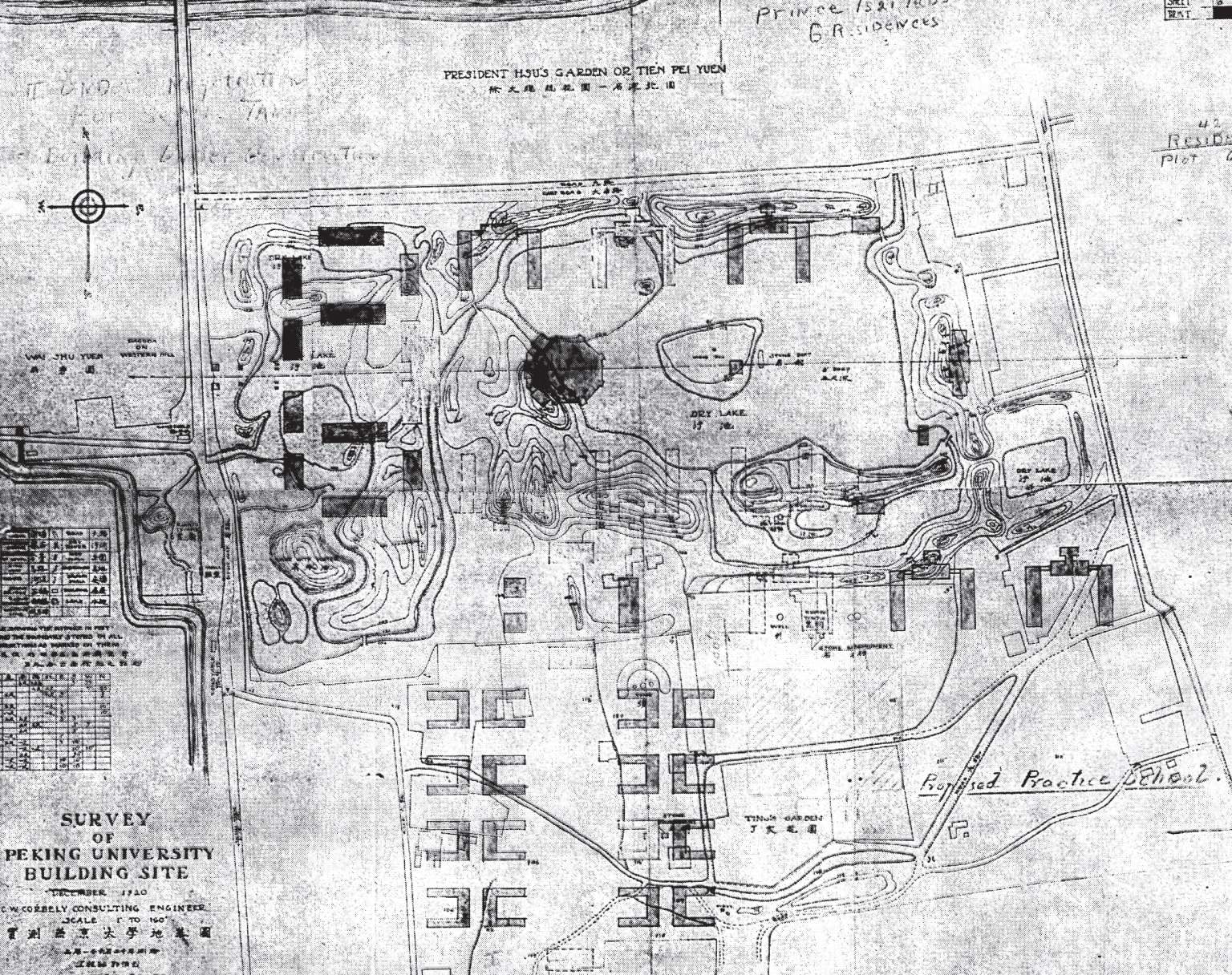

很大程度上,基于测绘图的新设计图(图30)只是将原有的设计作了一番折中,以便可以挤进地产的边界:原先纵深递进的主轴线被“折断”成了东西和南北方向的两截,起初位于主轴线终点的宝塔被移到了两条轴线的交点上,这样,位于主轴线上的三所建筑也自然被移去了,新增加的,是南北轴线上的八组女生宿舍,每组包含两座相对的三合院落;另一个较大的变化则是东西向轴线进深的延展,四合的建筑群落在轴线两旁各增加了一组。

图30 1920年10月茂飞基于海淀校址测绘图的设计草案,这张蓝图指示着两种截然不同却又重叠在一起的图景

再也不是纸上谈兵,真实的基地似乎是从天而降,可面对微妙复杂的地形,在北京做客的茂飞并没有产生出新的想法。这张设计图只是按照建筑布局和地形进行的简单拼合,真实的基地状况并没有给茂飞的这张设计图增加什么太新的东西,建筑师此时只是着眼于解决问题,并没有精力来开拓思路。他用实心涂绘表示的基地那些较为肯定的建筑,多半位于地势平坦之处,而虚线表示的三座三合院落建筑,则横穿基地上小湖南岸的一堆土山,建筑师对在此处大肆动土似乎还有最后的犹疑。

无论如何,这张蓝图同时指示着两种截然不同,却又武断粗率地重叠在一起的图景。一种是基于旧日园林的细小多变的地形。基地的右上方是一处已经淤积干涸的小湖——今天鼎鼎大名的未名湖是也,这处小湖迂回辗转,连接着湖南以及基地西侧一串破碎的池塘和水池,形成了近十个原被水面环绕的小岛,岛上多半有人工堆垒的土山,陡峭处,高差达到三十英尺。

另一种则对应便捷“高效”的规划师思路,一只大手将理想的、古典主义的构图从纸面直接按到基地上,建筑的齐整轮廓与规则布局硬生生切断了看似杂乱无序的等高线组,且不顾这意味着移土还是填坑,也不管水道的进出与疏导。可以想象的是,一旦后者得以实现,废园的山水地貌或将荡然无存。

又一次地,一座中国建筑“废墟”的物理存在受到了生死攸关的挑战。

自从1860年的大火过后,集贤院(或弘雅园、勺园)的基址就再也没能恢复昔日的盛况。已经成了一片废墟的园址被赐给清贝子溥伦,直至它湮没无闻,只剩下两个几近干涸的小水塘。集贤院的北部,是又称睿王园,或墨尔根园的淑春园旧址——它差不多就是燕大第一次获得的“满洲人的地产”的大部分——同样遭到破坏,而这座规模远大于集贤院的废园后来的命运并不比前者好多少。1881年,光绪皇帝的生父,曾经担任过总理海军事务大臣的奕譞(1840—1890)到访淑春园时,这座园林不待外来者的侵扰,已经自行躺在一堆衰草之中了:

是园乾隆年间归和相珅,籍没后,入官。传闻:禁园工作,每取材于兹,足证亭台之侈之巨。后辗转为睿邸园寓,虽栋宇仅存,山水之秀美固自若也。余园近在比邻,曾未获游览。迨庚申变后,遂就荒芜。

这位后来总领北洋水师的清末重臣,后来动用海军经费修建颐和园以取悦慈禧太后,为千夫所指。在这一时刻,他却像历史上的清流前贤一般,对牵系家国的园林营造事事萦怀。冒着失去官爵的危险,奕譞曾经为太后重修圆明园事两次上疏,两次廷辩,在同治面前“面诤泣谏”,泪流满面。

有众多的文字记载和文学作品描绘1860年英法联军火烧圆明园的始末及其余波,其中,大多数感慨显然反映了这样一种恒常久远的中国传统,那就是名园或建筑的兴衰事关国家命运与社会的变迁:

物之废兴成毁,不可得而知也。昔者荒草野田,霜露之所蒙翳,狐虺之所窜伏,方是时,岂知有凌虚台耶?废兴成毁相寻于无穷,则台之复为荒草野田,皆不可知也。尝试与公登台而望,其东则秦穆之祈年、橐泉也,其南则汉武之长杨、五柞,而其北则隋之仁寿、唐之九成也。计其一时之盛,宏杰诡丽,坚固而不可动者,岂特百倍于台而已哉!然而数世之后,欲求其仿佛,而破瓦颓垣无复存者,既已化为禾黍荆棘丘墟陇亩矣,而况于此台欤?夫台犹不足恃以长久,而况于人事之得丧,忽往而忽来者欤?而或者欲以夸世而自足,则过矣。盖世有足恃者,而不在乎台之存亡也。

当太守披荆斩棘,在荒草野田中刚刚建起一座高台,在苏轼的眼中却看到了几个世纪上下的风水轮转,从春秋乃至隋、唐,毁弃和营建宛如一对孪生兄弟,形影不离,而刚刚建好的凌虚台已经又在想象中的“禾黍荆棘丘墟陇亩”中了。宇文所安(Stephen Owen)说得更直白:

让我们假定我们面对着一座城市的废墟……两种不同的解释在我们的心中争斗不休;它可以是由于一部分居民犯的过错而导致的毁灭(作为道德秩序的自然),也可以是因为某个循环过程此时正值无法避免的下行阶段,城市的毁灭正是其中的一部分(作为与道德无关的机械运转的自然)。如果这两种假设处于不可调和的对立之中(推行善政的城市被毁,是因为在历史循环的进程中它的气数已尽),摆在我们面前的就是悲剧的对应物。如果能使这两种假设携起手来,摆在我们面前的就是一部道德史。如果就让这两种假设这样令人不舒服地并置着——不是把情感的发展转化到对真实原因的认识,而是在揭开面纱前止步不动——那么,摆在我们面前的就是一种特殊样式的中国哀歌。

艺术史家李格尔(Alois Riegl)曾指出,18世纪时欧洲有一种独特的园林风尚,那就是将人工仿造的废墟看作营造浪漫情调的标配。在中国历史中,却少有像李格尔所总结的西方传统那样,对一所已经成为废墟的建筑加以悉心保护,更不必说仿造一个了。

这或许是因为,对于古代中国人来说,不变和变永远是同一枚硬币的两面,造化的永恒流转不是体现在“时间胶囊”的坚不可破,而是在于物质和人力的循环不已,所谓“生生不息”——显然,古代中国人还没有“可持续性发展”的观念。正如宇文所安所说,传统中国人对于“废墟”的兴趣更集中于一种矛盾的并置:一面是废墟的物理存在所能激发起的“怀古”意绪,一面是对引起废墟或衰败的自然律的悲观和无所作为。对废墟,人们多半采取听之任之的态度,而更多的时候,反正变化不可避免,自称敬畏历史的中国人希望一切古物能够“整旧如新”。 [6]

然而,“废园”不仅仅是一种审美现象,抽象的文化立场后面还有更深刻的社会原因。

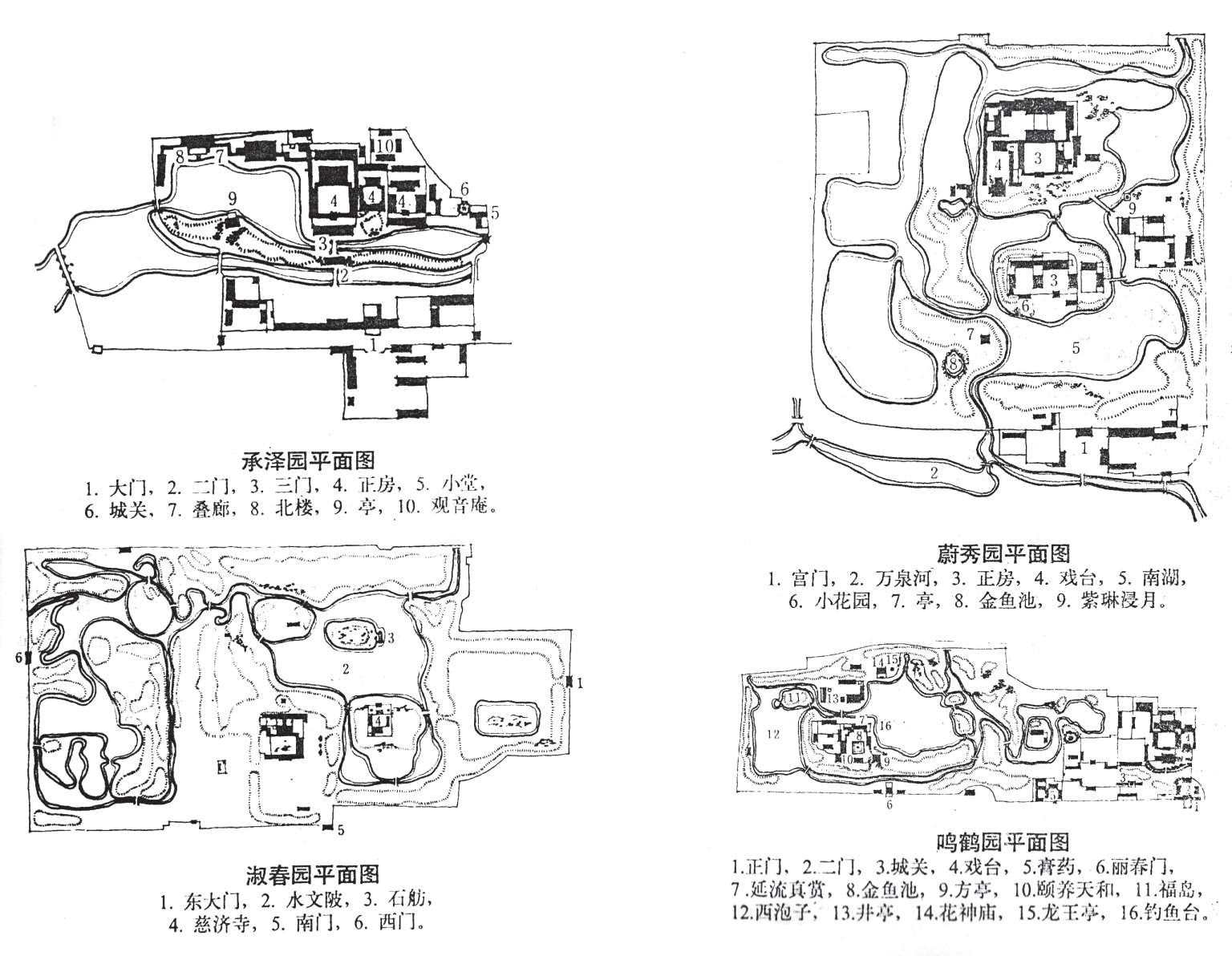

中国园林的“兴废”或许是件非常频繁的事情,三百年以上历史的园林胜迹几乎全都荡然无存。侯仁之的《燕园史话》中则系统描述了燕京大学新校址上众多清代园林的兴废,三个多世纪以来,不仅仅是英法联军的一把大火,仅这些园林不堪维系的财政负荷,就已经足以使它们湮没于荆棘之中了。且看燕园中几个主要园林(图31、图32、图33)的历史沿革:

勺园:为明米万钟始建,又名风烟里,约建于万历四十年(1612年)至万历四十二年(1614年),为明末京西著名园林之一。后康熙皇帝将该园赐给郑亲王积哈纳作为邸园,并亲笔题写匾额“弘雅园”三字。乾隆四十九年(1784年),郑亲王逝世,此园收归内务府所有。自乾隆以后,清帝经常在圆明园设朝听政,为了方便从城里赶来的官员上朝前后落脚休息,便于嘉庆六年(1801年),正式将弘雅园改名为集贤院。咸丰十年(1860年),英法联军火烧圆明园后被毁。

图31 燕大废园园址平面图,顺时针方向依次为:承泽园、蔚秀园、鸣鹤园、淑春园

来源:谢凝高、陈青慧、何绿萍《燕园景观》。

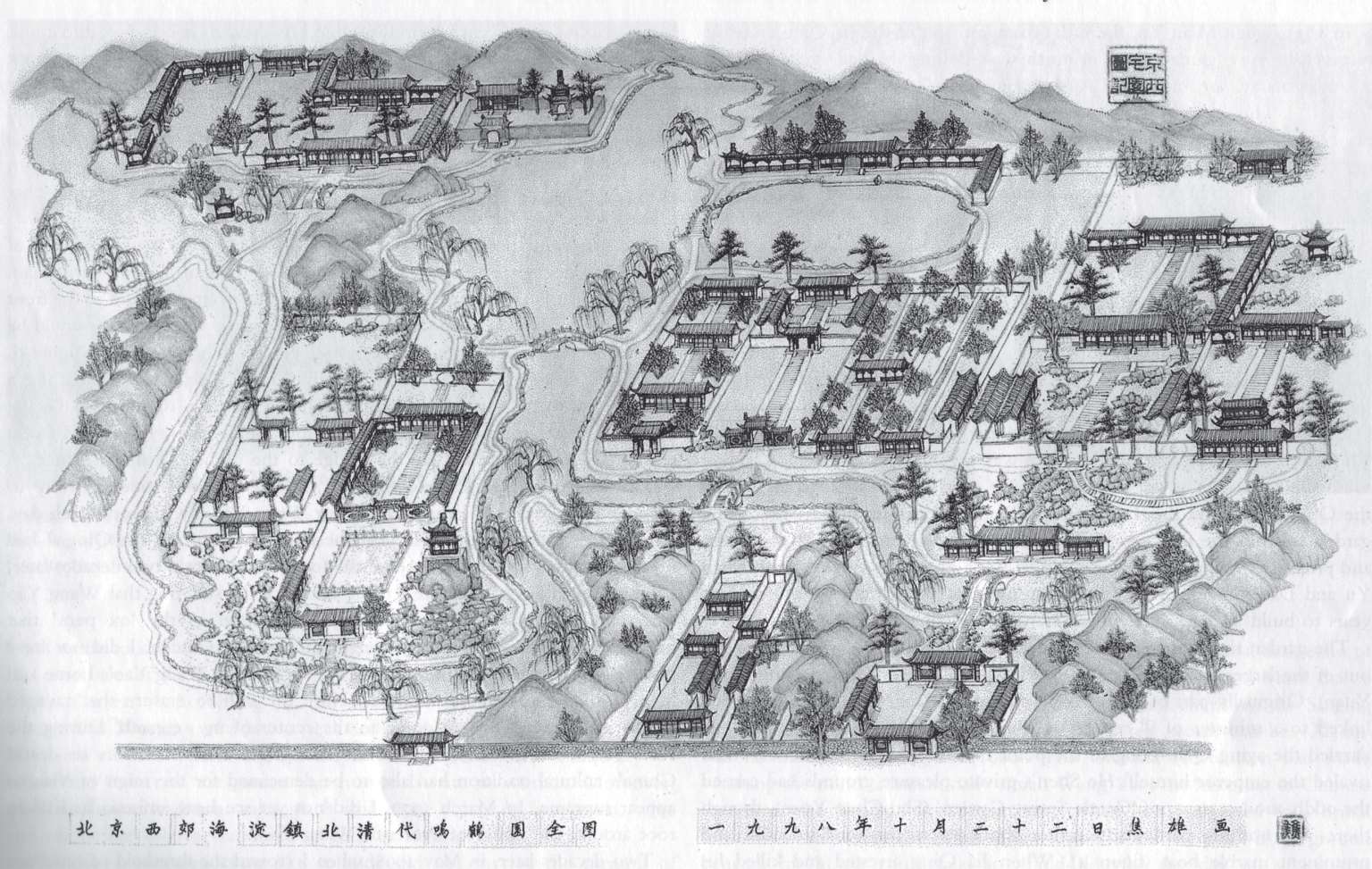

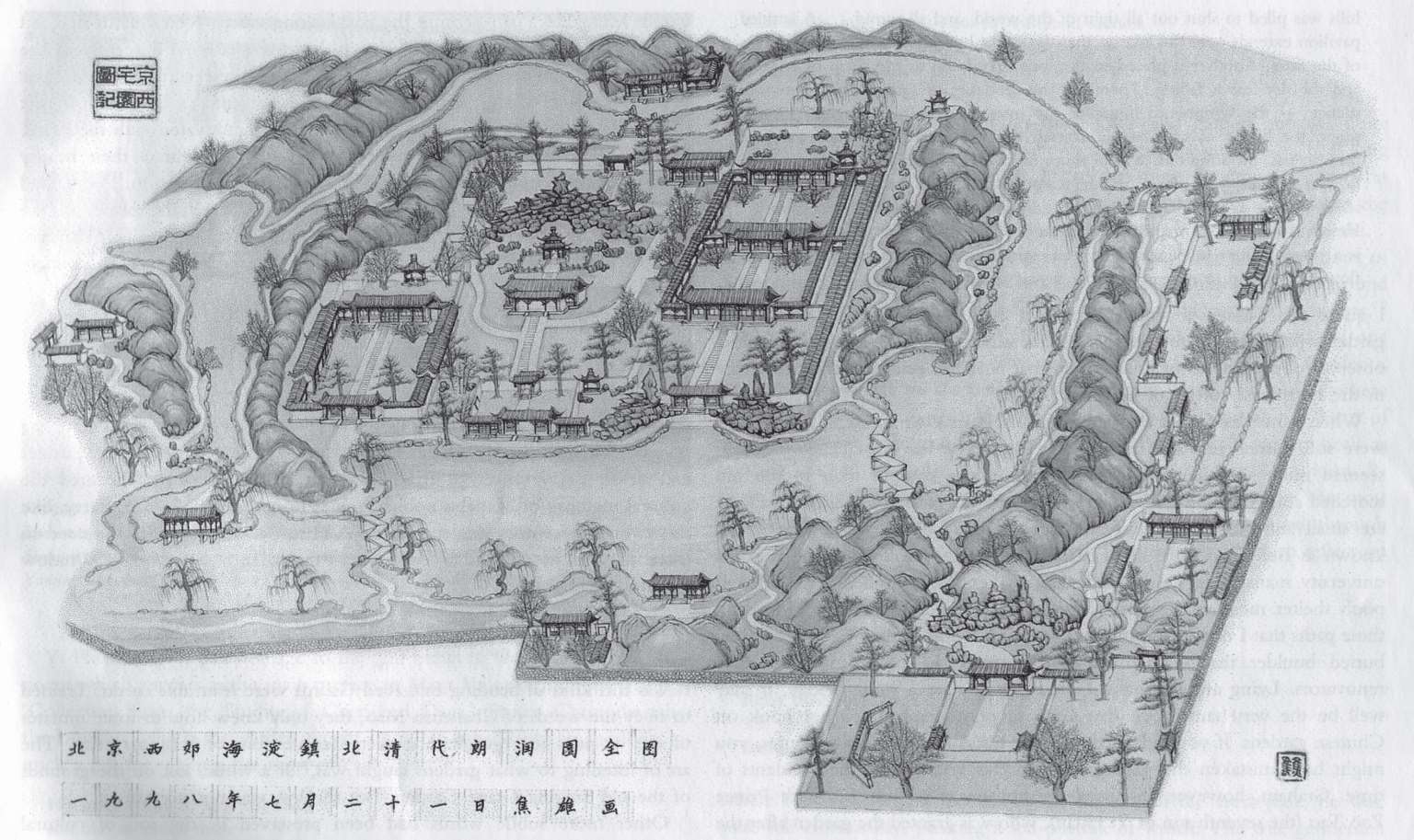

图32 北京西郊海淀镇北清代鸣鹤园全图,焦雄绘制

来源:焦雄提供。

图33 北京西郊海淀镇北清代朗润园全图,焦雄绘制

来源:焦雄提供。

淑春园:在乾隆中叶之前就已有“淑春”之名。当时的淑春园中以水田为主,建筑并不很多。后乾隆将其赏赐给宠臣和珅,为和珅私园。和珅被查抄后,淑春园被分为东西两部。和珅之子丰绅殷德为十公主(和孝公主)的丈夫,留住西部,东部则赏赐给成亲王永瑆。道光三年(1823年),永瑆与十公主先后去世,据清朝惯例,淑春园收归内务府管理。自此,淑春园逐步衰败。道光末年,淑春园旧址赏给清初摄政王多尔衮的后代睿亲王仁寿居住。因此淑春园又有睿王园之称,或“墨尔根园”(满语中“墨尔根”与汉语“睿”字意义相近),此名一直延至1921年燕京大学购得此地为止。英法联军火烧圆明园时,睿王园同遭破坏。

鸣鹤园:与镜春园原本同属春熙园,是圆明园附属园林之一(按张恩荫的意见,在道光初叶之前,鸣鹤园是乾隆帝第八子永璇的御赐花园)。乾隆年间,赐予宠臣和珅,成为淑春园的一部分。嘉庆七年(1802年),将淑春园一分为二:东部较小园区赏赐给嘉庆四女庄静公主,名曰“镜春园”;而西部较大园区则赏赐给嘉庆第五子惠亲王绵愉,即为鸣鹤园,俗称老五爷园。咸丰十年(1860年),鸣鹤园一并遭到破坏,只有几处建筑遗存。同治三年(1864年),绵愉去世,鸣鹤园仍为他的后代所拥有。因长期无力修葺,该园便日渐荒落。

镜春园:由来同上。道光二十一年(1841年)时,镜春园归道光帝第四女寿安固伦公主居住,俗称四公主园。光绪二十二年(1896年)九月,镜春园又并于鸣鹤园内。镜春园盛时的园门在园东南侧……全园布局由两处建筑群组成,主要建筑以中部建筑为主体……四周原有碧水环绕,略成圆形,很像一面镜子,或镜春园因此得名。现在只有西面的小湖依然如旧,就位于通往朗润园大路的东侧。1860年镜春园同遭破坏。

朗润园:原名春和园,是当时圆明园的附属园林之一,清代嘉庆年间赐予永璘为邸园,又俗称庆郡王园。道光二十二年(1842年),永璘的后人奕采被夺去爵位,按照清朝惯例,春和园也被收归内务府管理,咸丰二年(1852年)大规模重修后改赐给了恭亲王,并更名为朗润园。奕䜣于光绪二十四年(1898年)病逝之后,朗润园又一次收归内务府管理。当时慈禧太后经常在颐和园垂帘听政,朗润园由于相去不远,便被作为内阁军机处和奏事诸大臣的会议之所,每逢三、六、九都要在此集会商议朝政。光绪三十二年(1906年)慈禧太后令诸王大臣议官制于朗润园。根据会议的结果,当时的六部名称都有所改变,成为晚清重大历史变故的见证。

这其中还不包括尚未在我们的故事里登场,但人们耳熟能详的另外几座名园:蔚秀园、农园,和不那么为人们所知的承泽园、畅春园,以及虽不属于历史建构,却自燕大赢得令名的燕南园、燕东园。

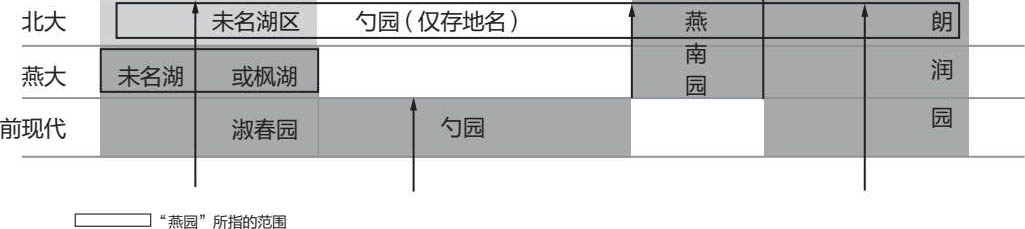

从承传关系的图表(图34)中,我们并不总是容易辨别这些园林的前生来世,因为它们时而同属于一所园林,时而分而为数个独立的小园。当园林所有权改变时,不仅名称改易,布局也往往随之变更

——不仅要创生出新的边界和中心,还要营造出自洽统一的风格和品性。而新入居者即令是风雅之士,也不见得会体恤旧主的情怀,无论是合是分,新园林的风格总要表现新主人的心意,而有的名园就在这转手之间,湮没了它的本来面目。

——不仅要创生出新的边界和中心,还要营造出自洽统一的风格和品性。而新入居者即令是风雅之士,也不见得会体恤旧主的情怀,无论是合是分,新园林的风格总要表现新主人的心意,而有的名园就在这转手之间,湮没了它的本来面目。

图34 燕园新建、历史园林的沿革。作者示意图

特别值得提到的是,圆明园附近的“私园”、“赐园”或“官园”的模糊概念体现着中国传统社会里对“公”“私”的别样理解。有清一代的世袭制度比前朝有所紧缩,不管是皇族还是官员被赏赐了一所园林,都难指望世世代代将它传承下去,这样一来,大多海淀的“私园”“赐园”都谈不上是真正私人专有,里面的营建是否长久一致,往往和园主人的政治前途,乃至身体状况相牵系;从另一方面来说,享用“官园”的住客也未必能够少费心思,它的所有权和使用权之间的关系同样是说不清道不明的。虽经赏赐,但皇帝的恩宠并不总是免费的,不可随心所欲——“官园私住”是一桩很大的罪名,虽然那时公私之间只隔一层薄纸,但是在耳目众多的天子脚下,“独立王国”是不大可能存在的。

嘉庆初年,勺园故址上的弘雅园归满人永锡管辖,永锡总领京郊的八旗事务,有很大的实际权力,想要在海淀众多闲园中挑一所用于“公务”,还不是小事一桩?然而,正值以严酷而知名的嘉庆皇帝施行新政,与他之前那位好大喜功的乾隆皇帝截然相反,嘉庆紧缩,不再像他老子那样在西郊园林的营建上大做文章,为了显示勤政务实,他偏偏不放过这点小节,要拿永锡开刀。据《东华录》,嘉庆五年二月戊戌:“……永锡管理圆明园八旗事务,诸事高兴,擅自将弘雅园私行居住。见在十七月内。”嘉庆皇帝愤怒地批道:“朕自己尚不长去圆明园居住,而永锡擅自将官园私住……是有此理?”于是将永锡“镶蓝旗汉军都统,及所管圆明园八旗事务,俱行革职,交办宗人府查处”。

永锡的“官园”到底是如何个“私住”法,官私之间如何定义,均无详细说明,或许有某些未见于史料的题外之旨,也不无可能。第二年,也就是嘉庆六年五月,嘉庆着弘雅园改为“公寓”。有人认为,之所以改名“集贤院”,倒不一定是要凑王羲之“少长咸集,群贤毕至”的趣,却是因园名是乾隆皇帝御题,现在换了皇帝,需要避“弘”字讳。既然改了用途,名字也跟着改掉。

就便歇息的臣子从此不用城里城外来回奔波,自然感激涕零,集贤院中住得确实不错,然而,感恩的笔调中却透露出另一种玄机:

小住集贤夏日长,

湘帘竹箪觉生凉。

一池有水亲疏浚,

三径无花亦就荒。

得句如仙钦旧作,

续貂搦管愧当场。

近臣侍直沽恩泽,

赐院分居列栋梁。

当一所园林的主人由皇子转为朝臣,由一人独擅变为数人共享,由偶寄闲情的风月之所,变为官府衙门的后院,主子们和这园林的责任干系就发生了很大变化。身为高官的住客亲自疏浚园中池塘,听起来似乎不可思议,不过想到这诗最终不免为皇帝过目,也就觉得顺理成章了。尤其“公寓”这个词的含义很有意思:这里的上下文中,“公寓”听起来更多的是“服务于公事的寓所”,而不是“公享公有的寓所”,个中的新意容后再表。

“官”“私”之争给了我们两个看待废园的新鲜视角。其一,园林的所有权至关重要,园林胜概所维系的政治历史格局并不抽象,因所有权的变化,园林的改变可以落实到物理操作的层面上;其二,园林易手而随之兴废,反映园林的维护经营远重要过它的最初设计——其实,一座园林是不大容易有个一成不变的“设计”的,随着人类干预的程度与方式的变化,它会不断“长成”不同的情状。中国园林,乃至一般意义上的园林景观,虽然源于自然,但是一种有赖于人工调控的自然。漫说废园,即便一座崭新的园林,如果一两个月不经打扫,也会面目全非,甚至湮没在真正的“自然”之中。

我们并不十分准确地知道这些废园是如何倾颓毁坏的,因为人们更多地只关心它们身前的荣耀,而不是身后的凄凉。然而,所幸,燕大校园咫尺之外的圆明园成了一个众所周知的,或许是中国历史上唯一一个被准确地记录和保存下来的“废园”。比照1860年以后的圆明园,我们可以大略窥见燕京大学校址上那些废园的命运。这些陈陈相因的历史叙事与20世纪初期的西方人对于圆明园遗址的兴趣表现了两种完全不同的文化观念,导致了截然不同的现实后果。

众所周知,在1860年英法联军纵火烧毁了圆明园,但这般大的一座园林,不易一次建成,也不可能被全部付之一炬。比如被称为蓬岛瑶台的福海中心景观,因为孤悬在湖中,便得以在这次浩劫中幸存,如此幸免于难的建筑散见于园内多处;另外,山水花木,以及那些不能或不易燃烧的石作、金属雕像,也一样逃过了这次“火劫”。同治朝雄心勃勃打算重修圆明园,“拟修葺范围,除长春园外,圆明、万春二园不下三千余间”,虽然最终不了了之,但是同治十三年“翌岁次第兴筑。至七月末停工止,大宫门等处,只余宽瓦一事,惟天地一家春、正大光明殿、安佑宫等处较大建筑,以木植缺乏,进行稍缓耳……”

这样一座“残园”废兴相继,从同治末年次第兴筑的工地,到最终又是一片废墟,经历了一个世纪之久的漫长过程,套用赵光华的说法,除了“火劫”之外,还有“木劫”、“石劫”和“土劫”。(图35)

这样一座“残园”废兴相继,从同治末年次第兴筑的工地,到最终又是一片废墟,经历了一个世纪之久的漫长过程,套用赵光华的说法,除了“火劫”之外,还有“木劫”、“石劫”和“土劫”。(图35)

图35 圆明园长春园西洋楼海晏堂遗址。作者摄于2006年

正如张恩荫所写到的那样,庚申劫后的圆明园首先遭到的是一次“外敌入侵战乱中的内匪劫难”,偌大的圆明三园“除了孤零零的绮春园宫门、福园门门楼及正觉寺等个别建筑物之外,统统被拆抢一空”,是为“木劫”。1911年民国成立之后,按照清室优待条件,圆明园仍归皇室所有,园内住有太监看管,民国政府负责派兵保护。也就是从这时起,圆明园遗址又经历了长达数十年之久的一次“石劫”,北洋政府和北京地方有势力的军阀长官,纷纷从园中整车整车地拉走城砖、太湖石和云片石。

燕京大学不幸也在这场巧取豪夺的“石劫”的劫掠者之列

[7]

——和英法联军的报复泄愤,或是庚子年间爆发的社会动荡相比,这场掠夺是在和平年景里的蓄意之为,可以假借种种正当名义。它们使人联想起中国建筑史上的一些“燕用”

的往事,而人们并不总是把这些挪用与移置看作“破坏”。

的往事,而人们并不总是把这些挪用与移置看作“破坏”。

第一种是“借用”,比如当时北京的一些公共场所,包括颐和园、中山公园、文津街图书馆,以及民国闻人熊希龄创办的香山慈幼院,纷纷从圆明园运走大批石刻、湖石和云石,这些石材虽然现身于一个截然不同的建筑背景中,大多还可以维系它们本来的面目;第二种或可称作“利用”,拆下的砖石,本身价值或许不高,便为拆取者破碎割裂,改作更实际的用途,先前的工匠们在这些材料上耗费的心血便算是枉费了。

这些材料的第三种去向则是匪夷所思的,或许可以称作是一种非常中国的现象,那便是“改造”。正如冰心在小说《冬儿姑娘》里所提到的那样,当时有不少不肖商人,雇用当地贫穷农民,把圆明园基址上的汉白玉“改造”砸成小粒,掺在大米里以牟取暴利

——即便是废墟中普普通通的石块,也不能逃脱粉身碎骨的命运!

——即便是废墟中普普通通的石块,也不能逃脱粉身碎骨的命运!

圆明园遗址蒙受的最后一大劫难就是“土劫”,中国建筑的最基本材料——夯土,因为土质细腻,往往还会为人们所循环利用,免不了被折腾来折腾去,或是和泥砌墙,或是重新烧制成砖,从而得以借尸还魂。更有一段时间,当地盛传“土中有宝”,一时间被称为“掘土贼”的盗掘者络绎不绝,防不胜防。颇为讽刺的是,和土地最为亲近的农民,同时也是叠石为山、堆土成丘的一代名园的终结者。据说,在光绪末年,圆明三园遗址出租给附近农民耕种的即有水旱地三千零三十六亩,1918年前后遗址内开始迁入住户,最终竟有常住人口两千多,被挖平的土山面积不会少于山丘总面积的50%——这种循环往复的过程倒也应了那句“源于尘土,归于尘土”的谶语。

和这种长达一个世纪的毁弃形成映照,今天圆明园在人们心目中的视觉形象也经历了这么一个历史成形的过程。提到圆明园,人们脑海中会立刻浮现出一座巨大残破的汉白玉拱门的形象,然而,圆明园绝不仅仅是这座以欧式喷泉景观为特色的“大水法”。马戛尔尼曾经参观过的这座建筑,只不过是圆明三园之一的长春园中,欧式宫殿西洋楼中的一角。然而,1860年的大火后,以石材为主的西洋楼所残存的部分却是别处无可比拟的。大水法等更是基本完好地保存着。长期以来,关于圆明园的“生前”,诸如“圆明园四十景图”这样的视觉再现,或是著名工匠样式雷的地盘图册(图36),乃至同治重修圆明园时期的模型烫样,都很少有皇室以外的人能够看到。它“身后”的历史上,却先后有数次比较有名的外国人的摄影活动,使得它的“遗像”广为人知。这些人可以拍到的,大多是西洋楼附近的遗迹。无疑,燕京大学基址上的昔日园林也经历了“火劫”“木劫”“石劫”“土劫”的漫长磨难,“借用”“利用”“改造”的除旧布新。

燕京大学拿到“满洲人的地产”的时候,有两种势力对这些园林过去和将来的命运至关重要:一种是园子最初的主人,睿亲王仁寿和醇亲王奕譞的子孙,这些人自然愿意尽量保持园林的原貌,可是在民初围绕帝制共和的政治进退中,他们自顾不暇,哪里还有余力顾及其他。例如睿亲王的后代人称德七,一度无以为生,只好拆了残余的房子把木材出售,他甚至还招徕佃户,耕种园中的水田和旱地,靠收租钱获得一些收益。号称红豆馆主的治贝子园主人浦侗将园子抵押给正金银行,作价两万银元……这种窘迫的局面前面已经略有谈及。

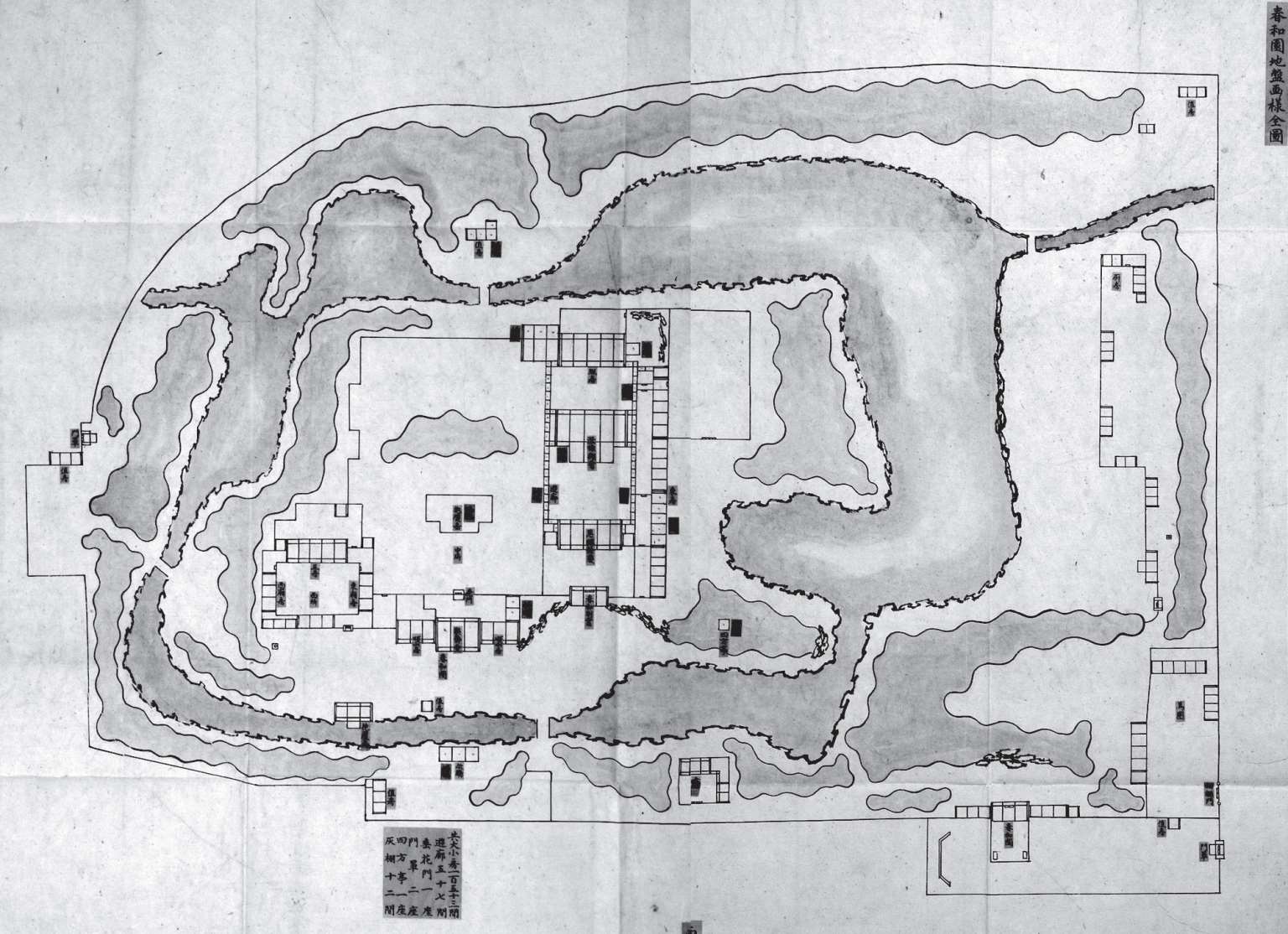

图36 样式雷春和园(朗润园)地盘画样全图

来源:清华大学建筑学院。

另一种来自那些租赁这些园林的民初实力人物,除了陕西督军陈树藩之外,和海淀诸园渊源深厚的还有那位曾为袁世凯幕僚,靠着政治投机一路发家的北洋系民国总统徐世昌。徐祖籍浙江,但老家在河南卫辉(辉县)。他以薄酬租下了鸣鹤园和镜春园(合称淀北园)之后,表面不动声色,说是修葺园内建筑,却把鸣鹤园中的幸存建筑拆毁,搬运回河南老家百泉水竹村兴修私宅去了。徐世昌虽然是文人出身,为总统时曾成立北京艺术篆刻学校(即后来的中央美术学院的前身),却和千万卜入新居的园主人一样,看重的是自己一姓的声名,对于“旧时溪山”全然没有半分眷顾之心。

在这种情形下,燕大校方得到这块地作为校址时,可以想象,原来园林的基址已经受到了相当程度的破坏,而比物理破坏更为糟糕的,是旧园林历史形象的流失。在燕大最早的规划班子里,大概当时没有一个人知道在哪里寻找一名懂得中国园林掌故的行家。事实上,因为我们已经提及的种种现实原因,他们也没有兴趣去仔细寻找。

建设—毁弃—重建—再劫——如果历史可以假设的话,我们不妨假定,茂飞有可能跳出这种园林传承的怪圈。但是历史没有假设。

[1] 约翰·B.杰克逊最有影响的著作是《美国空间》( American Space )。作为文化地理学家,杰克逊公认的最大成就是为美国独具的“寻常处所”(everyday places)中的景观正名并发现了它们的价值。

[2]

见

Peking News,

August 1924。这篇报道声称,贝公楼“比纽约的一个街区还要长20英尺”。

茂飞后来声称他对基地“充满热爱”,他“从一开始便希望(基地上的)风景特色受到尽可能小的侵扰”,并且“当不得不夷平地面以建筑房屋时,将细心地以土和石作围护起古树,湖的轮廓和小山的等高线将大致不予改变”。

事实上,“一开始”当茂飞为燕京大学完成第一个规划方案时候,燕京大学甚至还没有找到他们的新校址。燕大明确地授意茂飞在“不管(燕大)得到什么样的基地”的情形下设计这个方案。换而言之,基地的地形情况并不在建筑师考虑之列。并且,当燕大回顾建校初期的实际困难时,也指出“不大可能模仿一座中国园林将其转适于一座现代大学的需求,近来这种古老的艺术已经几近失传”,见“Landscaping Problems at the Peking University,”1926/06, B304F4720。

[3] 参见洪业《勺园图录考》( Mi Garden ),燕京大学图书馆引得编纂处编《哈佛燕京学社汉学引得丛刊》特刊第五号,北平哈佛燕京学社,1933年。

[4] Helen H. Robbins, Our First Ambassador to China , J. Murray, London, 1908, p. 274. 在东方主义者那里,“中国样式”(Chinese style)是一个用以对中国文化进行“程式化”的产物。见本书第三章第一节有关讨论。

[5] 洪业:《勺园图录考》,58页。安德生《随使中国记》一书中的记载也可以帮我们大致了解某些西方人对于中国园林的另一种观感:“御苑之门为平常石砌门洞,有兵守之。门内似一操场,行李下车,操场中之中央有小舍一所,小官数人,在此等候。穿之,达御苑内部,然通走处仅约四英尺,故车不可入。此苑所处等地,不仅甚低,且实湿洼,而两端又皆污池,臭气颇难受。一池旁有数屋,以居英兵……苑有庭院二,各有堂厢,皆甚陋,且久未修理。环院为走廊,上覆以木油以彩色。庭中及房舍外有数树,皆不甚美。地铺小石,亦有数处小草地,然似久未修剪也……此地似久未居人,居之者蜈蚣蝎蚊而已,到处皆是。”原文见Aeneas Anderson, A Narrative of the British Embassy to China , pp. 119-122,转引自洪业《勺园图录考》,59页。

[6] 正如巫鸿所讨论过的那样,尽管中国诗文中不乏凭吊废墟的怀古诗篇,但废墟本身并不受到悉心的保护,它们本身的物理状态也极少成为视觉艺术表现的主题。见他在研讨会“中国视觉文化中的废墟”(Ruins in Chinese Visual Culture)上的主题发言。“Ruins in Chinese Art: Site, Trace, Fragment,”Symposium:“Ruins in Chinese Visual Culture ” , the University of Chicago, May 17, 1999.

[7] 1920年在海淀寻找新校址的司徒雷登并不讳言,“满洲人的地产”很大程度上意味着废园上“唾手可得的建设材料”。Stuart ’ s cable to New York, 1920/10/27, B353F5441.