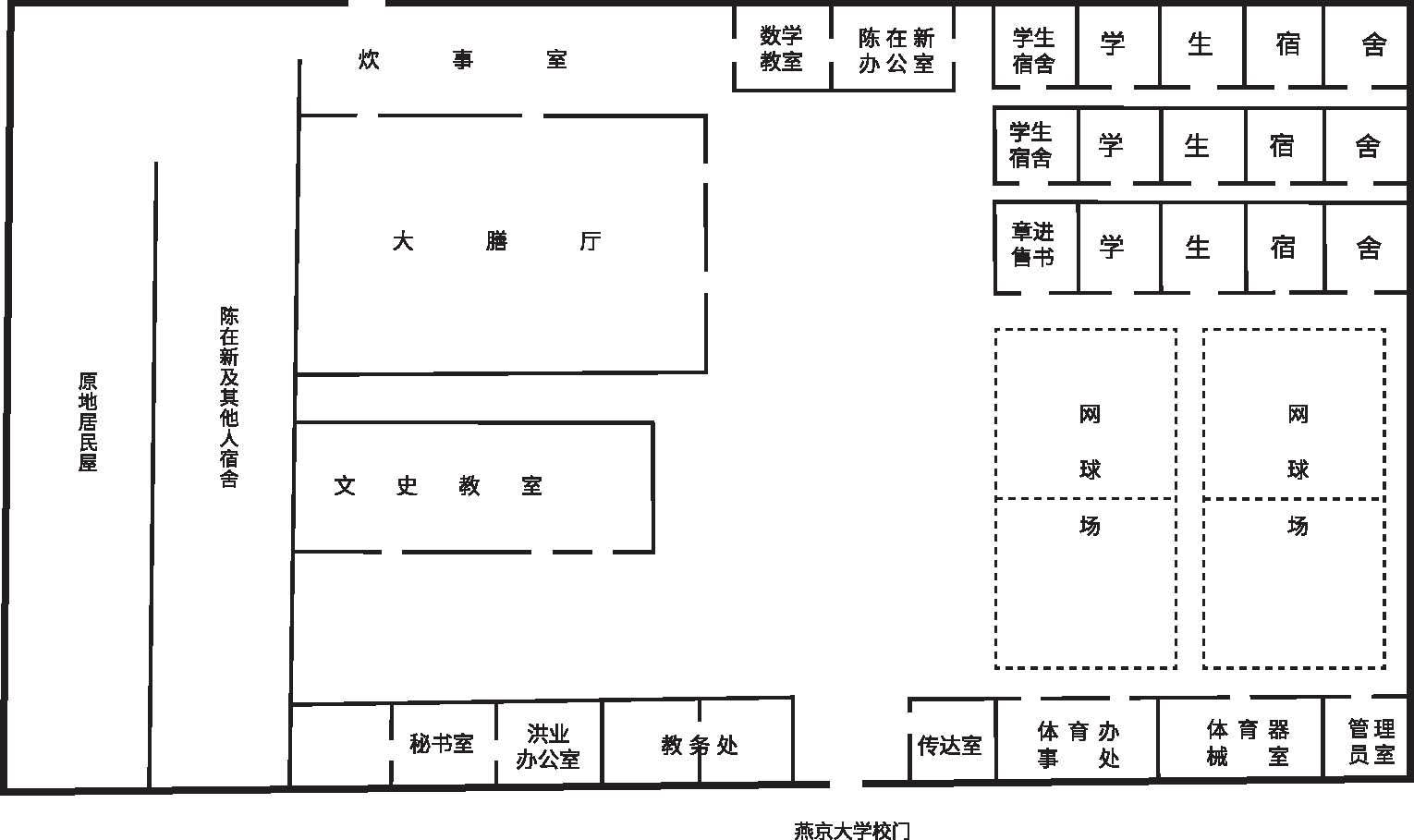

从明朝初年北京在现有城址上建成以来,北京“城”已经有了几张截然不同的面孔(图1),和这种形态差别联系在一起的不仅仅是物理建设,最重要的,还是不同历史条件下的社会生活方式。在扩展出二环线以前,北京看上去还不是一块似乎会漫无边际扩展下去的大饼。多少年来,在外来者觊觎的眼光里,它都是黑乎乎的城门洞子里密致模糊的一团——大致说来,一直到民国初年,北京城市的发展还非常局限于那一圈城墙,为城墙铁桶般围定的那座城池里面,人口拥塞,而它的外面却是稀稀落落、发展缓慢的农业聚落,只有西北面得天独厚,坐落着诸多的皇家园林和离宫、庙宇。

1900年庚子之乱以后,由于政治军事上的惨败,一方面,清政府捂紧的国门从此不大情愿地向洋人洞开,在相对平稳的政治局面下,在北京的西方人拥有了最大权限的旅行自由,这座古老的城市变得前所未有地“开放”;另一方面,一部分西方人对炮舰政策的反省,带来了更温和的价值观念的“侵略”,这其中积极的方面,突出地表现于他们对于北京近代市政建设的贡献:20世纪初以来,西方人在华事业的痕迹不再仅仅是教堂、领事馆和兵营,也是医院、工厂和学校。

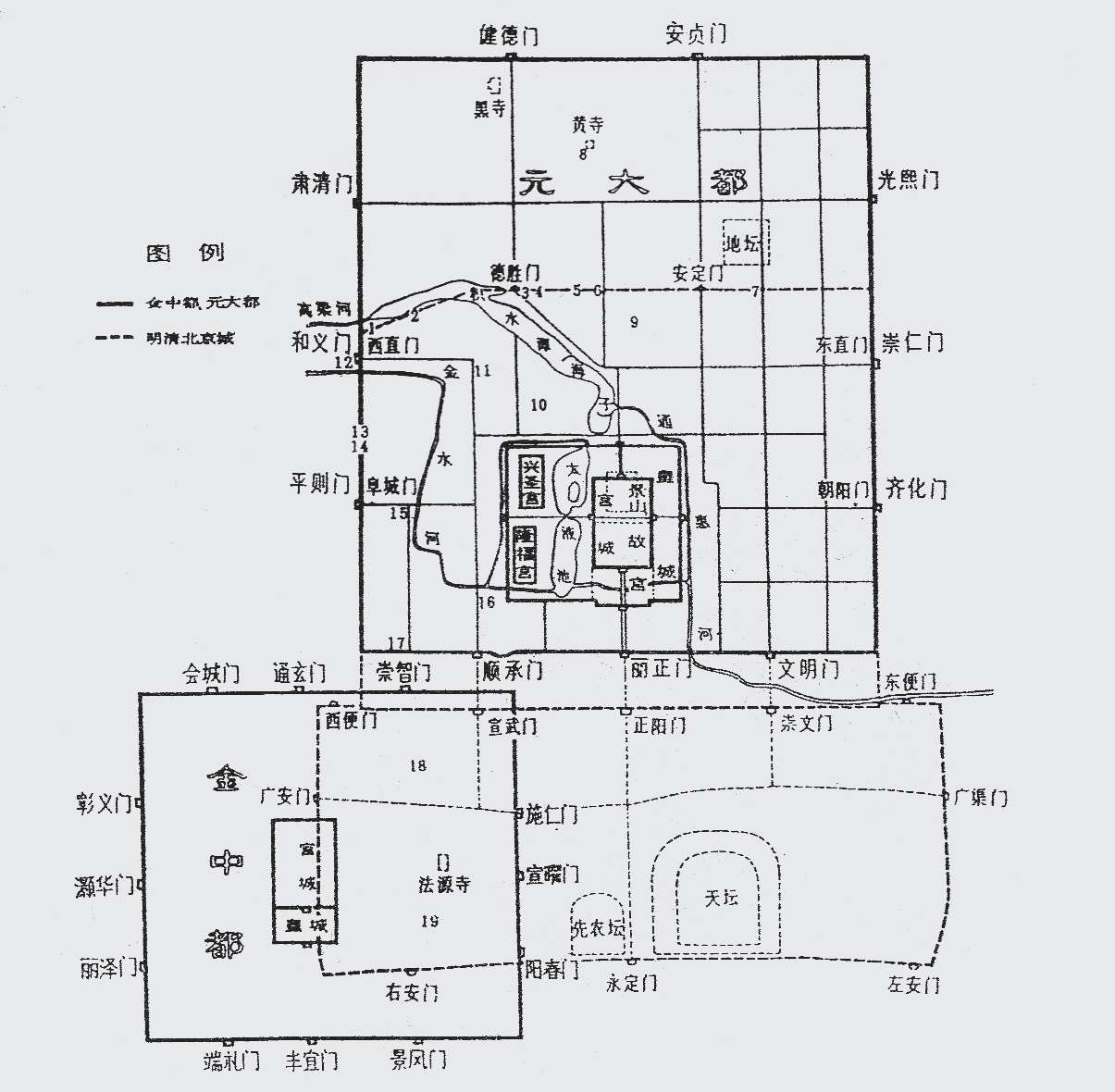

图1 金中都、元大都和明清北京城的地理方位关系

来源:北京市规划委员会、北京城市规划学会主编《长安街——过去·现在·未来》。

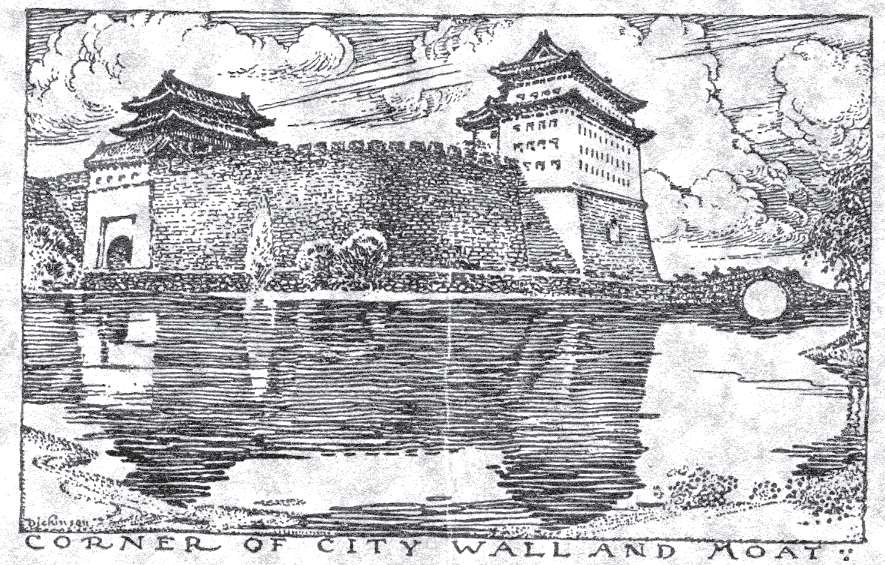

1911年民国建立后的北京,就像是一个尘封已久而突然打开的盒子,在阳光的直射下,它那些陈年的贮藏迅速变质,有的就此土崩瓦解,有的则发生了某种化学反应,吸引了这般那样的虫蝇蜂蝶。(图2、图3)

图2 燕大宣传手册中描绘的东便门

来源:哈佛大学图书馆。

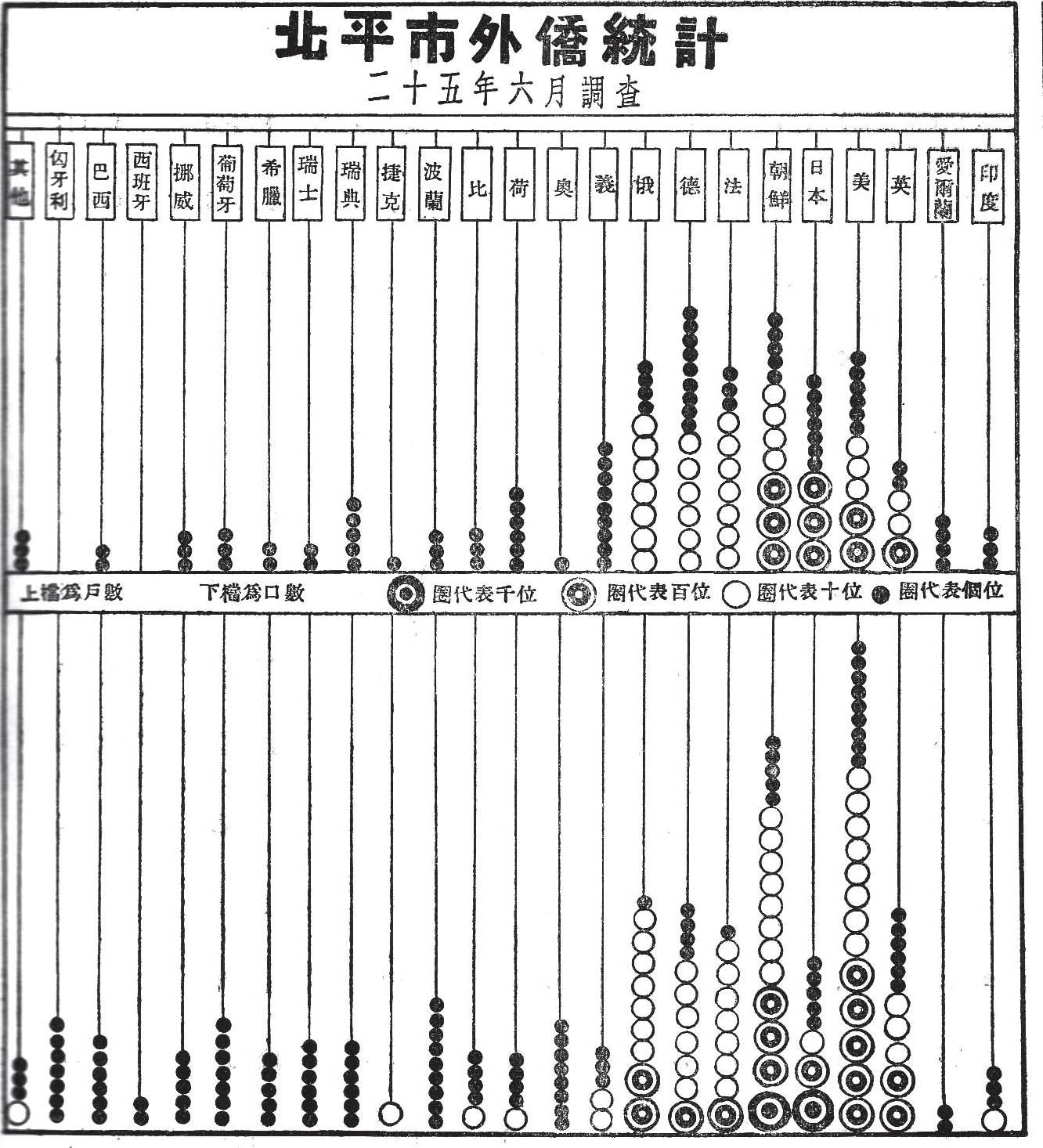

图3 辛亥革命后至抗日战争全面爆发的25年之间,北京城的外侨数目最终达到创纪录的数字

来源:哈佛大学图书馆。

一些西方人发出了这样的感叹:“北京已经变得太新了!” [1]

1911年后的数年,就是在这样的历史情境里面,振兴在华北的美国基督教

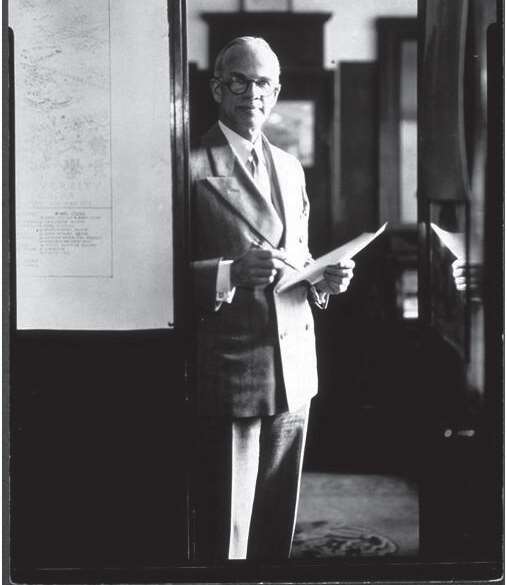

教会教育的提议瞄准了北京,中国文化的心脏。通州协和大学(长老会和公理会合办,1889年创建)、北京汇文大学(卫理公会1888年创建)的重组和清华大学主要校舍的兴建引人注目地排在1919年建筑大事的首位,而它们都和一个为美国教会雇用的美国建筑师的名字联系在一起,他就是本书的主人公之一:茂飞(Henry K. Murphy)

教会教育的提议瞄准了北京,中国文化的心脏。通州协和大学(长老会和公理会合办,1889年创建)、北京汇文大学(卫理公会1888年创建)的重组和清华大学主要校舍的兴建引人注目地排在1919年建筑大事的首位,而它们都和一个为美国教会雇用的美国建筑师的名字联系在一起,他就是本书的主人公之一:茂飞(Henry K. Murphy)

。(图4)

。(图4)

图4 建筑师茂飞

对北京的传教士而言,起先的传教工作重心并不在交通和设施便利的北京,他们的眼光更多地投向北京所辐射的华北,势力所及之处,甚至到达山西、河北的偏僻农村。而在义和团运动中吃了大亏的传教士们也并非单纯的慈善家,他们改造中国人宗教信念的一个重要途径,是利用那时中国人对新学的普遍向往,兴办教育,招纳信众。最初教育的对象主要有两种,一种是穷苦而无法接受正规教育的年轻人,一种是已经加入教会的教徒的子女。

起初,由于美国教会系统的庞大芜杂,这项工作并没有得到美国国内的强有力支援。长期以来,在对华的基督教事业上,传教士们缺乏共识,也没有统一的远景规划。

[2]

义和团运动中,通州协和大学和北京汇文大学两校均被焚毁,终于使人事纷扰不断的两校合并提上议程。

到了民国建立后的第七个年头,即1918年,北京的美国教会高层达成初步协议,在城内成立一所新的大学,名字就拟作Peking University。

到了民国建立后的第七个年头,即1918年,北京的美国教会高层达成初步协议,在城内成立一所新的大学,名字就拟作Peking University。

这所新大学的名字的中文翻译是“北京大学”,和当时的国立北京大学(National Peking University)很容易混淆,显然不是个办法,势必得重新起一个。这看上去不是一个多大的事儿,却使得1919年由南京来北京商谈新校事宜的司徒雷登大吃了一惊:

我于1919年1月31日到达北京……我立刻开始意识到这两个学校之间的分歧比我原来想象的要严重得多。汇文书院毕业生代表团告诉我,不管这个合并后的新学校英文名叫什么,除非中文名字还叫“汇文”,不然他们就拒绝把它看成母校。

我提议他们任命一个有中国人和外国人的委员会,以中立的态度,就现在未解决的问题做一个无条件的决定……

就在司徒雷登返回南京,满以为万事大吉了的时候,燕京大学的董事们却急电让他再去一次北京。在那里,他看到的依然是陷在协调无望的人事纠纷里的校名风波。“亲爱的刘海澜博士起身,老泪纵横地说道,他已经受够了委员会的争吵”——终于,所有的人都意识到,“双方都要对原来坚持的东西做出牺牲,只为整个学校的大局着想”。

就在这样的遭际下,由诚静怡提议的“燕京大学”这个名字诞生了,在“开诚布公,重新做起”的承诺下孕育着新的转变因子。特聘的校名委员会请到了包括胡适和蔡元培在内的五人团,在1919年,按照他们共同做出的决议,“燕京大学”的校名正式生效,这便是今天北京大学校园的名称“燕园”的渊源。

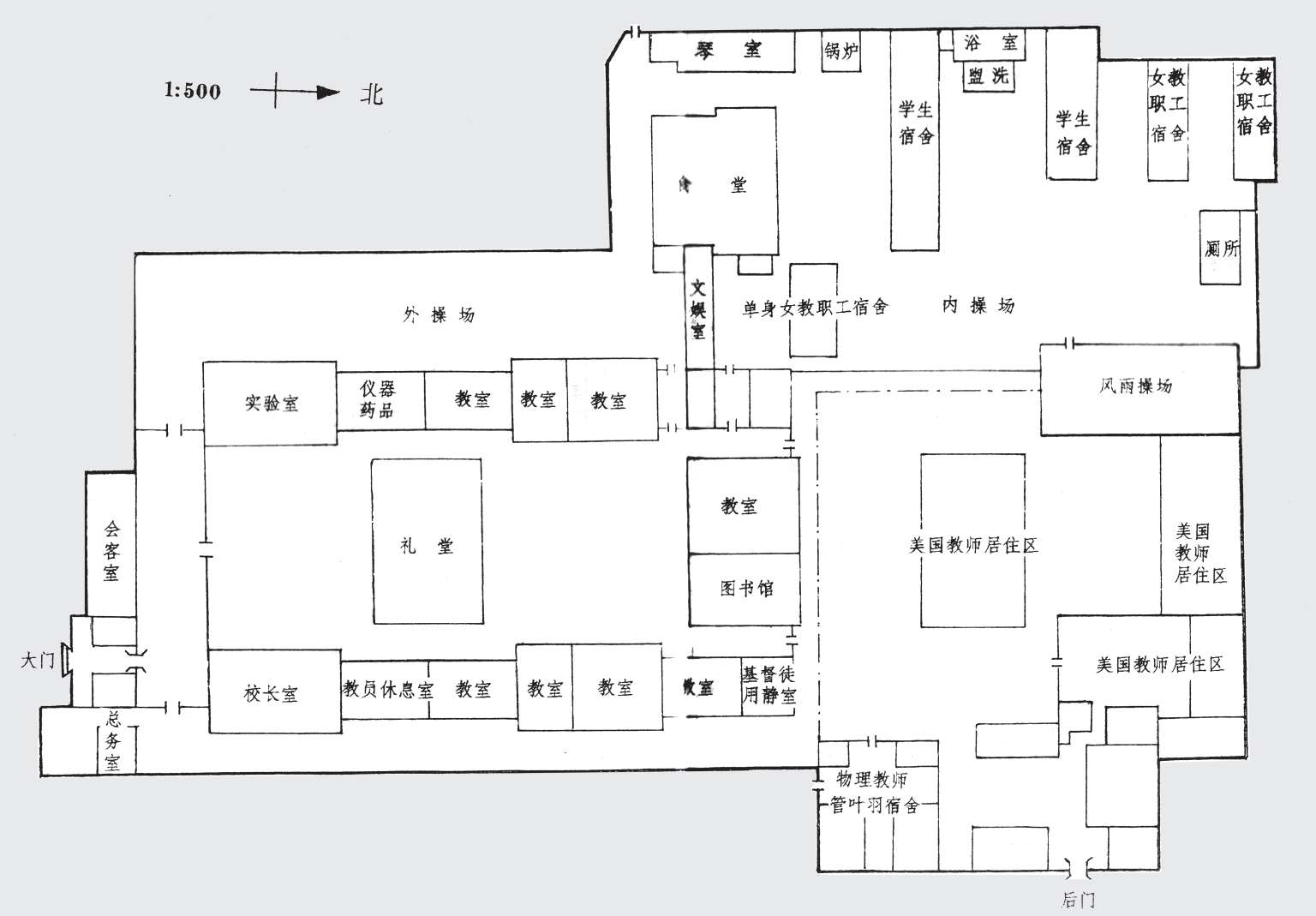

貌似简单的命名问题却使得合并的计划一度搁浅,这多少反映了一个问题,那就是在华教会的旧式体制尚不能跟上民国初年为之一新的局面,而他们局促的物理状况和他们保守的思维方式也不无关系。合并之后,燕京大学分为互不相扰的男部和女部(图5),两部分别位于北京城内东南角的盔甲厂和佟府夹道,大学早期招收的学生大部分居住在这里,一直到1926年在海淀的新校址基本落成。

在那时候,西式学堂,尤其是“大学”,在中国还是个新鲜事物,没有人知道该为它准备什么样的物理载体,中国人不知道,美国人也未必清楚。刚刚进入北京城的美国教会,面对这一问题,多半是租赁或购买私人房产,因地就势改建以合乎自己的需要,谈不上什么系统规划。

图5 北京城内时期的燕京大学女校

1919年的秋天,司徒雷登接手的燕京大学是这样的景象:“那里有五间课室。一间可容一百学生的饭厅,有时用这间大屋子开会,也有时用来讲道。还有三排宿舍,一间厨房,一间浴室,一间图书室,一间教员办公室。另有网球场和篮球场。此外刚弄到手一座两层的厂房,原是德国人建的,可以改做课堂和实验室。”

最终男校虽分为八院(一度有九院),其实也只有做办公室、礼堂、食堂和教室的一、二、四院有点规模,其余各院都是充作学生宿舍的简陋旧式平房,院内每屋两人到四人不等,它们分布在附近的胡同内,因为附近有一个很大的旧式厕所,卫生条件是可以想象的差。

最终男校虽分为八院(一度有九院),其实也只有做办公室、礼堂、食堂和教室的一、二、四院有点规模,其余各院都是充作学生宿舍的简陋旧式平房,院内每屋两人到四人不等,它们分布在附近的胡同内,因为附近有一个很大的旧式厕所,卫生条件是可以想象的差。

(图6、图7、图8)

(图6、图7、图8)

图6 燕大盔甲厂校址各院分布略图。图中数字序号为作者所加

来源:张玮英、王百强、钱辛波主编《燕京大学史稿》。

图7 燕大盔甲厂四院分布略图(据陈允敦老校友回忆草图)。作者根据《燕京大学史稿》附录重绘

图8 燕大女校分布略图

来源:张玮英、王百强、钱辛波主编《燕京大学史稿》。

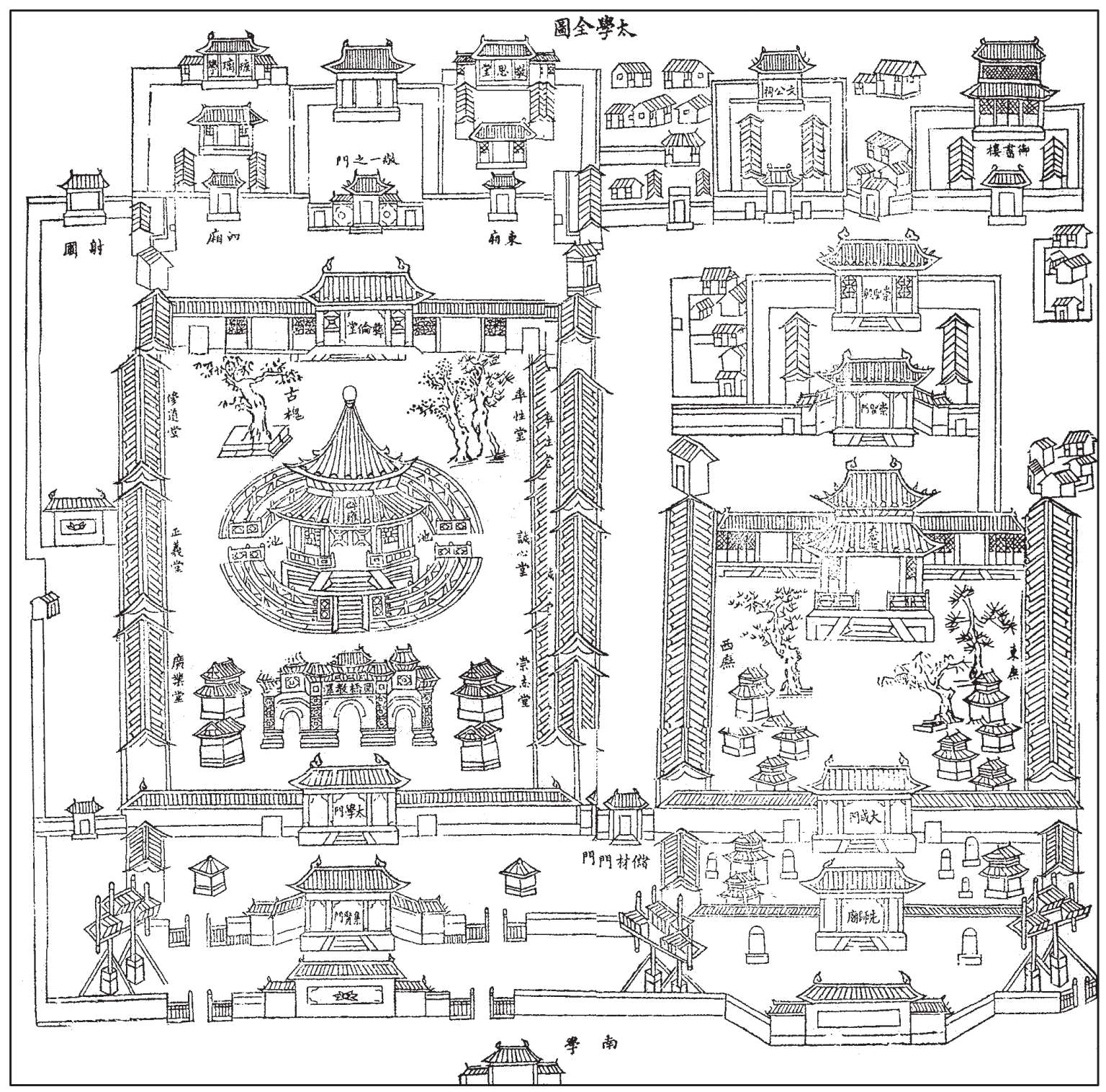

这样的“大学”的空间结构耐人寻味,它是一个封闭的、自成一统的小天地,和中国传统书院的物理形态(图9)相去不远。1916年,在全国广泛招生的国立北京大学已经有一千五百零三名学生,1920年便实现了男女同校,而迁校之前的燕大学生大多还来自各地基督徒家庭,男女分校,只有女生偶尔到男校上课。1919年,当著名的红楼已经落成三年时,燕大的年轻人还像在一个宗教机构里面修行;不像国立北京大学的学生大多走读,学生中已经结婚生子的也不在少数。燕大的学生很多是十八九岁的青春少年,生活、学习在一起。(图10)他们的“大学”生活,从教务处到实验室,从食堂到浴室,紧密地安排在局促的数十间平房里:

图9 前现代社会中国传统教育机构的物理形态之一:顺天府太学(国子监)

来源:《光绪顺天府志》。

……大礼堂也是古式的建筑,屋子很高,地是洋灰的,冬天靠几个煤炉取暖,烟筒通出墙外……新建的两层楼宿舍,有热水管取暖,三人同住一室……原来的旧楼房,楼上楼下各有三间卧室,两人共住一房。中间有个煤炉,烟筒通后墙,工人经常来添煤,拿走煤碴(渣)及炉灰,烟灰飞扬。

图10 盔甲厂时代燕京大学学生的课堂讨论

来源:哈佛大学图书馆。

……六院的门很窄,只有一扇像小户人家的门一样。旁边是副校长鲁思的住宅,他这住宅的门却是双扇朱红大门,大家的模样……走进六院的门往左转,是一条窄长的巷,到尽头处是前院,有一排房间,再往里走到后院,也有一排房间。每间房住两个人,摆了两张木板床,一张书桌,两人对面坐着共用,书桌上吊着一盏电灯,书桌旁的墙凹了进去做书架,放了……课本字典等。顶篷(棚)是纸糊的,前后窗和门的上半截都有格子,也是用纸糊上。冬天在两床中间,生了一个小火炉,烟囱从前窗或后窗通出去。

对于来自千里以外的南方学生们,北京严酷的冬天令人生畏。早晨起来到盥洗间洗脸,水是冰冷的,没有热水;晚上虽然生了火炉,还是很冷,尤其刮风的时候,风从门缝窗隙吹进来,使得房里的暖气形同虚设,在房里预备功课、作文、写报告,常常要披上厚的衣服,穿上棉鞋,否则手脚便要冻僵了。

……有一天深冬的晚上,狂风怒吼,门窗和纸糊的顶篷(棚)阁阁乱响,我和同房贾富文都睡了,一夜狂风不息,我用被蒙了头睡,不去管他。第二天清晨醒来,觉得仿佛睡在沙漠里,我心里怀疑难道我还在梦中,到了蒙古戈壁大沙漠吗?我立刻坐起来,一看满被满枕都是沙,原来晚上大风把后边小窗吹了下来,风沙从洞开的窗口吹进来,几乎将我埋葬了!

这个“修道院”倒并不是全无是处:煤炉里面可以烤白薯,炉上可以煮吃的东西;晚上读书,更深人静的时候,常常听见老北京“萝卜赛梨辣了换”的吆喝声,学生们就跑出门外,买了清甜爽脆的青萝卜回房里吃,据说,这种萝卜“在煤气昏暗的房里吃了可以爽神”。

人们或许难以想象,盔甲厂附近的泡子河,曾启发了像许地山、司徒乔这样的小说家、画家,使得他们的作品中多了几分诗情画意。盔甲厂时期燕京大学最著名的,也最富色彩的人物,莫过于冰心(谢婉莹),从福建来的她在后人的追忆中总是“满蕴着温柔,微带着忧愁,欲语又停留”的文艺女神,一派理想的东方女性形象。(图11)1922年于燕京大学毕业后,冰心随即到美国康奈尔大学和韦尔斯利女子学院(Wellesley College)留学,学成后回到燕京任教多年。这期间她以文名世,《寄小读者》不尽然是风花雪月之作,但她笔下那感喟于乱世的“求美的心灵”从另一角度道出了北京城内的燕大的境遇。

图11年轻时的冰心(谢婉莹)

一方面,墙外是“令人呕吐的臭味和不堪入目的街景”,“大街上晴天布满灰尘,雨天遍地泥泞,而且到处是人畜粪便。露天的水沟散发出难闻的气味,地下阴沟里的臭水又浸漫到街上来”;

另一方面,学府内的温馨社区和杂乱的周边又形成了鲜明的对比,尤其是“女儿国”的女校,“楼上楼下前面都有走廊和很美丽的栏杆”。“佟府夹道校内师生不多,教员和学生相当接近……(教授)住的院落多是很幽美,墙上爬着紫罗藤(紫藤萝),有的有圆门,各院都不同,好像置身在红楼梦的大观园内。”

另一方面,学府内的温馨社区和杂乱的周边又形成了鲜明的对比,尤其是“女儿国”的女校,“楼上楼下前面都有走廊和很美丽的栏杆”。“佟府夹道校内师生不多,教员和学生相当接近……(教授)住的院落多是很幽美,墙上爬着紫罗藤(紫藤萝),有的有圆门,各院都不同,好像置身在红楼梦的大观园内。”

“大观园”!这是个清末的中国人不陌生的隐喻。事实上,位于灯市口大街的佟府夹道正是旧日的王府。佟府,就是佟国纲和佟国维兄弟的昔日府邸,一个是顺治朝的孝康章皇后之兄,安北将军,一个则是内阁大臣,康熙的孝懿仁皇后之父。再往前,佟府还曾是明朝奸臣严嵩之子严世藩的旧宅。这个破败的大观园虽给人“古色古香”之感,却不能完全满足一所现代大学的需求,栖身在几所四合院中的燕京大学勉强独善其身,却规模小而影响有限。

早在协和和汇文合并之初,所有托事部(Board of Trustees)的高层就都意识到,学校的逼仄将是暂时的,新的燕京大学急需一个新的物理载体来支持它的发展。但是,除了财政上的实际困难,问题还在于长期没有一个恰当的人能总揽全局。包括亨利·W.路思(Henry W. Luce)在内的大多数人,虽然在教会披荆斩棘的早期事业中积累了丰富的经验,却不知道如何制定一个更具开创性的工作方针。所有人都清楚,燕京大学校长的职位是一个烫手的山芋。没有来自美国的充分支持,没有可以参考的成功先例,没人知道这条路会不会通往成功。怪不得司徒雷登抱怨说:“我接受的是一所不仅分文不名,而且似乎是没有人关心的学校。”

燕京大学最终选定了司徒雷登,从燕京大学在后来三十年间对中国的影响来看,司徒雷登是一个独一无二的选择。他在中国度过童年,又被送回美国接受宗教教育,说得一口流利汉语,是个熟悉两边情况的“中国通”。

很多人大概不知道,年轻的司徒雷登对于中国的传教事业并没有特别浓厚的兴趣,大学期间一度试图逃避回到中国去工作;但是,一旦做出了选择,他就干得远比一般人出色。司徒雷登隶属于南方长老会,新教加尔文派的一支,他深信“基本的宗教真理与传播教义所采的方式,可以协调”

。这一背景使得司徒雷登在思想老派、行事方式陈旧的一般传教士中与众不同。对于新教徒和天主教徒的不同,马克斯·韦伯说过这么一句话:“就‘丰食与安睡不可兼得’这个问题而言,新教徒可算较喜好丰食,天主教徒则偏好安睡。”而司徒雷登显然是一个喜好丰食者。

。这一背景使得司徒雷登在思想老派、行事方式陈旧的一般传教士中与众不同。对于新教徒和天主教徒的不同,马克斯·韦伯说过这么一句话:“就‘丰食与安睡不可兼得’这个问题而言,新教徒可算较喜好丰食,天主教徒则偏好安睡。”而司徒雷登显然是一个喜好丰食者。

1919年,在华北的美国教会大学于合并之后寻求一个“从头做起”的“新”校址,燕京大学聘任作风开明、眼光敏锐的“新”派人物司徒雷登为校长,北京西郊与以往教会学校截然不同的燕京大学“新”形象确立,这几件事看上去纯属历史机遇的巧合,但如果我们联想到这一年发生的重大历史事件,尤其是以五四运动为开端的“新”文化运动,就会发现一切并非偶然。

1919年,在去北京考察的路途上,司徒雷登在天津造访了时为私立南开大学校长的张伯苓,另一个“热诚的基督教徒”。司徒雷登向张伯苓提到了学生运动中蕴含的基督教教育的巨大前景,他希望他的朋友和他一样可以意识到“学生运动的令人惊愕的重要性……学生们出色地组织了抗议活动,保持克制、秩序和热情”。“在运动中其他处所的学生将注目于北京学生的领导作用。这给了我们基督教大学巨大的机遇,以服务于中国历史上空前的危机。”

“如果我们不能唤起(我们的学生)对错误和压迫的憎恶,以及英雄的爱国主义和服务精神,我们的传教教育事业将归于失败”

——这种振奋人心的远景无疑是推动新的燕京大学规划的一个重要动力。新校建设固然基于实际需要,而意识形态的原因也同样关键,对于一个位于古老中国的文化中心的、全新的美国教会教育机构来说,那种新型的“教会学校和政府学校之间友好的合作关系”,无疑会像司徒雷登所说的那样,是其“巨大的机遇”。

——这种振奋人心的远景无疑是推动新的燕京大学规划的一个重要动力。新校建设固然基于实际需要,而意识形态的原因也同样关键,对于一个位于古老中国的文化中心的、全新的美国教会教育机构来说,那种新型的“教会学校和政府学校之间友好的合作关系”,无疑会像司徒雷登所说的那样,是其“巨大的机遇”。

不过,从我们讨论的主题,一个实在的、有着时间和空间的上下文的新校址来看,还有许多的意外和偶然在等待着司徒雷登。

1911年辛亥革命的胜利,导致北京城市近代化的进程从此更为迅猛,却也给燕大新校址的建设带来了问题。那时,拥有七十六万人口的北京虽然远远小于其他世界大都市,如芝加哥(两百一十万)、纽约(四百七十万)、伦敦(六百万),但是,由于面积狭小,住房低矮,它的人口密度却相当于它们的数倍,面对如潮水般涌入北京的外省区移民,北京内城分明已经显得太过于狭小了,和美国本土那时一般的新建院校的规划要求不符;拥塞的内城太脏太乱,对于教会教育所强调的精神追求,以及宗教和学术的清净,一个具有“更健康的价值”的所在显得更有吸引力。

因为他们所从事的事业离不开文化中心的位置,传教士们并不情愿离开北京内城,义和团时期就已在北京的高厚德(Howard Spliman Galt)尤其不情愿,他极力反对将燕京大学校址设在城关或城厢,更不要说“远离人民生活的农村”

。但同时他们中间的大多数人也意识到“看上去不太可能在城内找到一块合适的地皮”。1919年11月,纽约托事部指示司徒雷登:

。但同时他们中间的大多数人也意识到“看上去不太可能在城内找到一块合适的地皮”。1919年11月,纽约托事部指示司徒雷登:

11月11日你们的报告显示你们正在寻找城内的地产,董事会明确地决议,我们必须保证燕京的新校址足够大以适应未来发展,他们意欲建设一个大的重要的学校,而不能让一块小的地皮阻碍了这一目标的实现。

这实际上也是许多美国大学,而不仅仅是教会大学面对的两难。大学往往在创建初始就需要购入大量土地,以利十年百年的长远发展。地处偏僻的大学往往在这方面显得从容自如,例如位于小城绮色佳(Ithaca,今译伊萨卡)的康奈尔大学,就是遵循这种模式建立起来的。但是,在整个20世纪,那种偏于一隅的“学术修道院”的形象越来越不利于吸引年轻学生,而位于都市的著名大学虽有着区位优势,却很容易在土地资源上捉襟见肘。

在20世纪初,美国已经有哈佛、耶鲁、普林斯顿、康奈尔这样发展历史逾百年的名校,教育家们积累有丰富的经验,可供同时在纽约和北京两地进行新校筹划的燕京大学参考。可是,这种中心地位和长远发展之间的两难局面是无从一劳永逸地解决的,学校往往需要通过持久、渐进的社会协商,而不是靠毕全功于一役的“圈地运动”来获得地皮。

燕京大学的情形更加复杂。在1919年的校名风波之后,看上去一切本来一帆风顺,燕京大学甚至曾经筹划在1919年年底落实校址,1920年就正式开工建设。为了抓紧时间,在寻找校址的同时,燕大也委托纽约建筑师茂飞在不考虑具体校址的情况下,提前设计校园建筑。

燕大校方的乐观情绪并非毫无依据,民国建立以来,随着令人眼花缭乱的政治局势,城市土地的所有权发生了戏剧性的变更。虽然按照民国政府优待皇室条例,清朝皇家的一部分地产得以保全,但那些为数众多的山陵、宫殿、坛庙、馆阁、苑囿却难以都作为“私产”。面对这一大片突然冒出来的公共地产,一片混乱中的民国政府没有足够的精力和财力予以看管,据说1919年民国总统已经“七个月以上没有工资了”。为了解决紧迫的财政问题,政府大有可能抛出一部分土地换取现洋。而囊中羞涩的不仅是政府,还有一大群濒于破产的旧日贵族,他们并无切实的维生之道,为了维持旧日的体面生活,还得典当家产,以供日进之需。这样的“买方市场”显然对燕大校方有利。

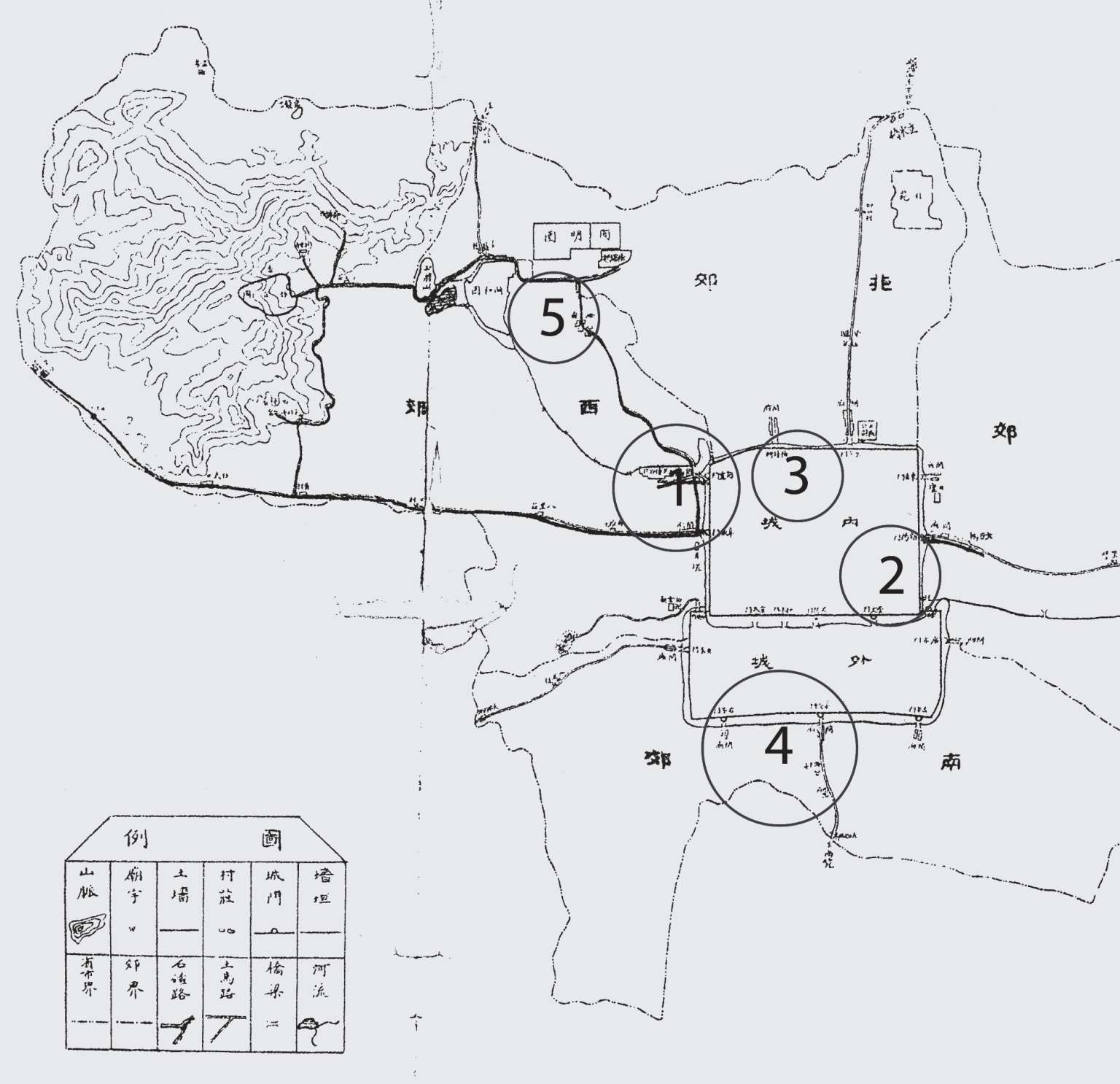

无疑,在寻找新校址的早期,满怀信心的燕大仍希望找块近城的地方,对他们来说北京城的西北角或西边,即西直门城厢一带,是最理想的选择,其次是东边靠近北京外交人员聚居区的地段,再其次是城北靠近北京北轴线和风景优美的什刹海的、相对宽阔和洁净的城市周边,最后才是三教九流聚居的、拥塞着贫民窟和臭水沟的南城附近。

(图12)

(图12)

但是,燕大校方把新校址的事情看得过于简单了。经过几次起伏之后,他们发现:在中国,这类事情远不像他们想象的那般简单。

图12 燕大可能校址之间的次序关系。作者分析图