寻寻觅觅,为了探求美,像采蜜的蜂,画家们总奔走在偏僻的农村、山野、江湖与丛林间。他们不辞辛劳,只要听说哪里风景好、人物形象好,交通最艰难最危险的地区也总有画家的脚印。西双版纳去的人太多了,四川的九寨沟又引起了莫大的兴趣。今年夏天,我背着笨重的油画工具到了新疆,在乌鲁木齐遇到了不少从北京、杭州等地也背着笨重的油画箱来的同道,一样的风尘仆仆,一样晒黑了的手脸,大家一见如故,心心相印,亲密的感情建立在共同的甘苦上。又三天汽车,我越过辽阔的戈壁,来到北疆的边境阿勒泰,在遥远的阿勒泰又遇到了背着油画箱的李骏同志,他乡遇故知!

童年爱吃的食物永远爱吃,我对青年时代受其影响较深的画家也总是眷恋难忘。印象派的莫奈、毕沙罗、西斯莱等人的作品曾经使我非常陶醉,但后来又不那么陶醉了,觉得他们对构图的推敲和造型的提炼不够重视,但色调清新和用笔的轻快还是使我喜爱的。“喜新厌旧”,我爱上塞尚了,他的作品坚实、组织严谨,冷暖色的复杂交错有如某些带色彩的矿石。他的画多半不是一次即兴完成的(某些晚年作品例外),由于反复推敲,用色厚重,设色层次多,画面显得吸油而无光泽,寓华于朴,十分沉着,具有色彩的金石味。但无论对静物、对风景、对人物,塞尚一视同仁,都只是他的造型对象。作者排除了一切文学意图的干扰,这点对中国的学画青年来讲(包括我自己)开始并不理解,不如吞饮印象派甜甜的奶那样适意可口。塞尚的美是冰冻的,与之相反,凡·高的热情永远在燃烧,他的情融于景中,他的景是情的化身,他的作品大都是在每次激情冲动中一气呵成的,画面光辉通亮,迄今光泽犹新,像画成不久。提到油画风景,我立即就会想到尤脱利罗,他那笼罩着淡淡哀愁的巴黎市街风景曾使我着迷,他的画富于东方诗意,有些以白墙为主的幽静小巷,很易使我联想到陆游的诗:“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。”尤脱利罗不仅画境有东方诗意,其表现手法也具东方特色,他不采用明暗形成的立体感和大气中远近的虚实感,他依靠大小块面的组合和线的疏密来构成画面的空间和深远感。以上这几位画家,都是我青年时代珍视的老师,我是经常在他们门下转轮来的,但他们之间又是多么不同啊!

“道可道,非常道”,传道不容易,传绘画之道尤其困难。作品被人们接受了,作者创作的道路被承认了,于是大家跟着走,规规矩矩地跟着走往往易成为盲目地跟着走。你向哪里走啊?因为艺术的目标不是模仿,是创造,一家有一家的路——思路,鲁迅说路是鞋底造成的。今年在新疆,我早上四点多起床,画了一幅乱石溪水滩上的日出,好些同道说色调很美,但我感到落入了印象派的老题材和旧手法,自己六十多岁了,面对自家江山,还学人口舌,感到很不舒服。路跑得远,地方看得多,确能增长见闻,多得启发,但并不等于就开辟了艺术的新路。我以往每到一地写生,感到很新鲜,一画一大批,但过后细看,物境新鲜(相对而言),画境并不新鲜。初到青岛,一味画那些碧海红楼,一到苏州就离不开园林,风景画似乎离不开名胜古迹的写照,或者只是图画的游记。在河北农村住了几年,由于天天在泥土里干活,倒重温了童年的乡土感受,留意到土里的小草如何偷偷地生长,野菊又悄悄地开花,树,哪怕是干瘦的一棵树,它的根伸展得多么远啊!风光景色渐渐不如土生土长的庄稼植物或杂树野草更能吸引我了。我于是怀念起塞尚后期扎根在故乡作画的故事,我曾专程去访问他的故乡艾克斯,围着他反复表现的圣维多利亚山观察,那也不过是寻常的法国南方景色,但孕育了一个伟大的塞尚。我也曾在黄山观察,发现许多曾经启发过石涛的峰峦树石,没有石涛,这些峰峦树石对我并不如此多情。尤脱利罗生长在巴黎,终生都画巴黎的市街,作品浸透了对巴黎的爱,有人问他如果告别巴黎他将带走什么,他说只带一点巴黎古老墙壁上的灰末。还是王国维说的,所有写景其实都是写的情,他说的是文学写景。绘画写景也同样是写情,以形写情,其中有特殊的复杂性,有自己的科学规律。

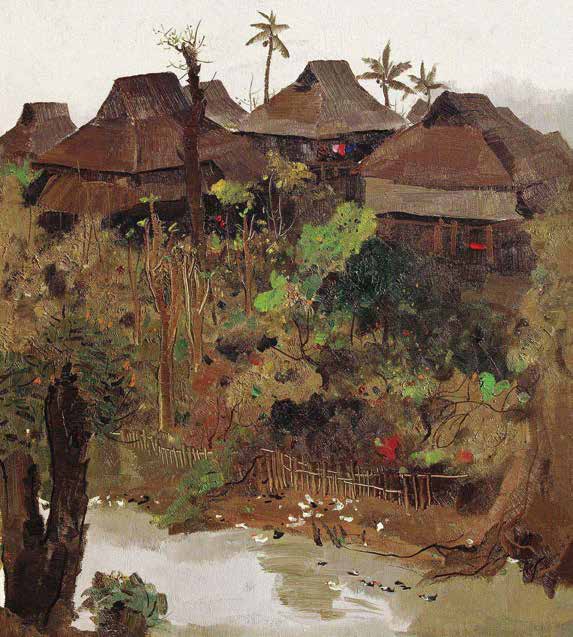

有两棵松树,实际高度一样,都是五米,但其中一棵显得比另一棵高得多。显得高的那棵主干直线上升,到四米处曲折后再继续上升一米;显得矮的那棵主干在一米处便屈胁了,然后再上升四米,像一个腿短而上身比例太长的人,予人的感觉是基础太矮,上升得很吃力。而主干高的那棵显得上升并不费劲,绰有余劲,所以显得高。如果将这两棵松树的主干用条抽象的曲折线表现出来,曲折在高处者那线具上升感,而曲折在低处者那线具下垂感。在授课中,有学生因画不出松树的高度而怨纸太小了,我偏要他在火柴盒上画出这棵高高的松树来,关键是要分析对象的形式特点,突出其形式中的抽象的特点。“美”的因素和特色总潜藏在具象之中,要拨开具象中掩盖了“美”的芜杂部分,使观众惊喜美之显露:“这地方看起来不怎么样,画出来倒很美!”小小的山村色块斑斑,线条活跃跳动,予人生气勃勃的美感,如果捕捉不住其间大小黑白块面的组织美及色彩的聚散美,而拘谨于房屋细部的写真,许多破烂的局部便替代了整体的美感。这一整体美感的构成因素属抽象美,或者颠倒过来叫“象抽”,也可以说是形式的概括。总之是必须抽出构成其美感形式的元素来,这种元素的的确确的存在正是画家们探索的重大课题。我们大都看过老国画家作画,尤其是作泼墨写意时,一开始,黑墨落在白纸上,或成团块,或墨线交错,或许画的是荷花?石头?老鹰?不意却是屈原!有时,刚落墨数笔,还根本没有表现出是什么名堂,老画师就说不行了,他立即撕毁了画纸。未成曲调先有情,未备具象先有形。是鹰是燕,固然要交代清楚,但鹰与燕的身段体形或其运动感更是作品美不美的决定性关键,在未点出鹰与燕的具象时,老画师在墨的抽象形式中已胸有成竹地把握了美与丑的规律。油画风景,山山水水、树木房屋……这些具体形象的表达并不太困难,而这些具体物体间抽象形式的组织结构关系,即形的起、伏、方、圆、曲、直及色的冷暖、呼应、浓缩与扩散等,才是决定作品美丑或意境存亡的要害。我有过一段难忘的回忆,那是在农村劳动期间,长期住在农民的家里,老乡们总是十分淳朴的,把我当成一家人看待,问寒问暖,很是亲切。每当我在田野画了画拿回屋里,首先是房东大娘大嫂们看,如果她们看了我的画感到莫名其妙,自己是一种什么滋味啊!我竭力要使她们懂!当她们说这画里的高粱很像时,她们是赞扬的,但我心里并不舒服,因为这画固然画得像,但画得并不好,如鱼饮水,冷暖自知,我不能欺蒙这些老实人!有几回,当我画得比较满意时,将画拿给老乡们看,他们的反应也显得强烈起来:“这多美啊!”在这最简单的“像”和“美”的赞词中,我了解了老乡们具有的朴素的审美力,即使是文盲倒不一定是“美盲”。当然,并不能以他们的审美观作为唯一的标准,我对自己的作品私下提出过这样一个要求:“群众点头,专家鼓掌。”我眷恋自己的土地和人民,我珍视艺术的规律,对抽象美是应做科学的分析和研究的,我努力探索寓抽象于具象的道路,真理有待大家不同的实践来检验!

去年在普陀山,遇到青岛啤酒厂的同志们远道去采购大麦。酿酒要选好粮食、好水源,创作文艺作品要生活源泉。“四人帮”倒台后,我与国外的同道旧友们恢复了通信,我为自己被封闭见闻十数年感到有些懊恼,但我能长期在辽阔的祖国大地上匍匐和奔驰又感到很充实,我劝老友们回国来探亲,探亲事小,回来再感受一下伟大母土的芬芳将使他们的艺术起质的进展!风景哪边好?祖国好,故乡好,感情深处好!我倒并不是狭隘的乡土观念者,事实上我几乎每年都有几个月是生活在边远地区或深山老林里,也几乎将踏遍名山大川了。不过数十年来写生经验的总结愈来愈感到已不是华丽的名胜在吸引我。踏破铁鞋,我追寻的只是朴实单纯的平常景物,是极不引人注意的景物,但其间蕴藏着永恒的生命,于无声处听惊雷!嘉陵江三百里山水呼唤我扑向前去,而滨江竹林里的雨后春笋更令我神往。别人给我介绍桂林的七星岩、叠彩山……我中意的倒是那边如镜的梯田。常有同道们要外出写生时征求我的意见,问哪里好,说海南岛吧,海南岛什么地方好?什么景好?从什么角度画好?黄山呢?去的人更多了,迎客松应如何表现?先有概念,再去对号,带某种“成见”去辨认大自然,这种作画的方式,我给取个名吧,叫“按图索骥”。我没有理由反对别人按图索骥,他们也许终于真的索到了骥。我自己的体会还是习惯于伯乐相马,大自然丰富、繁杂,永远开发不完,情况总是千里马常有而伯乐不常有,画家的“慧眼”远比其“巧手”更珍贵!

巧手还是要的,技法的多种多样是缘于作者思想感情的差异,思想感情在不断变化,技法也就在无穷无尽地增生。“洋画片”(指20世纪三四十年代市面上流行的一些西洋画片),这名已含有贬义,贬它什么呢?我看并不因为它画法的细腻或审美的通俗。技法的各异是无可非议的,主要是缺乏意境,只停留在“景”的低级阶段。景中有情当然就不能局限在一个死角度徒然将景物来仔细描摹。我曾带领学生下乡写生,雨天不好活动,同学们采来大束野花在室内写生,这引起我要在野地直接写生野花的欲望,我不用手去采集野花,我用眼睛采集、组织那些长伴杂草和石头的精灵们!特别是野菊之类的小花,那是鬼闪眼的星空,似乎还发出大珠小珠落玉盘的铿锵之声!很难说我这画面算花卉、静物或风景。从情出发,题材内容可不受局限,静物、风景、人物之间的界限也均可打破,郭味蕖先生就曾探索花卉和山水的结合,体裁永远在演变!

“你这用的是纯黑?”我在外地写生中经常遇到当地美术工作者向我提出这个带着惊讶的疑问。不少人认为油画不能用纯黑和纯白,为什么不能,不知道,好像是老师说过不准用吧!印象派一味追求外光效果时是排除了纯黑与纯白的,在特定条件下追求特定效果时他们是有理由的。我也吃过印象派的奶,尊重这位百年前的老奶妈,但老奶妈讲的话有些已过时,只能当掌故听了。两千年来中国画家侧重黑与白的运用,创造了无数杰作,西方近代画家弗拉芒克大量用纯黑纯白,马尔盖画的码头也偏重于黑白的笔墨情趣,油彩的黑与中国的墨终于结成了亲家。其他技法方面的许多问题,如写意与写实,提炼或概括,从淋漓尽致的刻画到谨毛而失貌……中西画理的精华部分其实都是一致的,艺术规律是世界语,我希望大家不抱成见,做些切切实实的研究。

(1981年)