比较各大洲的历史发展,公元前11000年左右是个合适的起点。

大概在那个时候,一些地区出现了村落生活,美洲开始有人类定居,更新世和上一个冰期结束了,进入了地质学家所说的全新世。从那时算起的几千年内,至少有一个地区的人类开始栽种作物、豢养牲畜。当时某些大洲上的族群是否已经领先于其他大洲的族群?他们是否已占有明显的优势?

大概在那个时候,一些地区出现了村落生活,美洲开始有人类定居,更新世和上一个冰期结束了,进入了地质学家所说的全新世。从那时算起的几千年内,至少有一个地区的人类开始栽种作物、豢养牲畜。当时某些大洲上的族群是否已经领先于其他大洲的族群?他们是否已占有明显的优势?

若果真如此,当时的领先经过1.3万年的放大,或许就是亚力问题的答案。因此本章要带读者进行一趟人类历史的旋风之旅,得从几百万年前的人类起源说起,一直讲到1.3万年前。我们要用二十几页的篇幅浓缩那么长的历史,不得不省略细节,把重点放在与本书主题相关的历史趋势上。

现在世上人类最近的亲戚,就是三种类人猿:大猩猩(gorilla)、黑猩猩(chimpanzee)和倭黑猩猩(pygmy chimpanzee,或称bonobo)。由于它们只生活在非洲,那里又出土了丰富的化石证据,学者推测人类演化的早期阶段是在非洲进行的。人类的历史大约始于700万年前(学者的估计在900万—500万年前),那时有一群非洲猿分化成好几个群体,其中一支演化成现代的大猩猩,一支演化成两种黑猩猩,还有一支演化成人类。从演化的时期来看,大猩猩这一支分化得稍微早一些。

化石显示,我们的直系祖先在400万年前已经是直立的了,到250万年前,体型和脑容量都增大了。那些原始人类就是大家知道的非洲南方古猿( Australopithecus africanus )、能人( Homo habilis )和直立人( Homo erectus ),学者相信他们彼此间有演化亲缘关系。约170万年前出现的直立人虽然体型已相当接近现代人,但脑容量不到现代人的一半。石器在250万年前已很普遍,不过都是非常粗糙的剥片或打片石器。从动物学来说,直立人当然已经不是猿了,但与现代人还差得远。

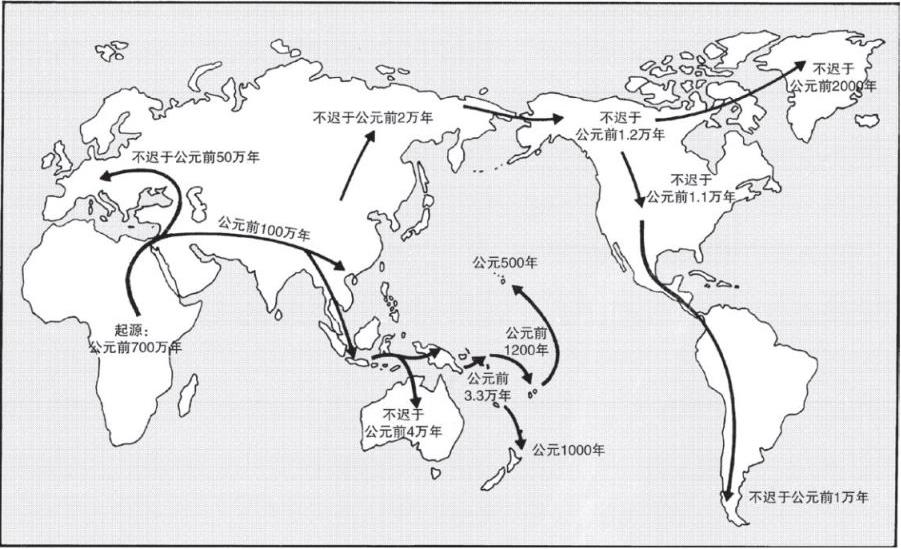

从约700万年前人类起源开始,人类在非洲生活了五六百万年,然后才走出非洲,逐渐散布到全球(图1.1)。第一批走出非洲的人类祖先是直立人,其化石证据是在东南亚的爪哇岛发现的“爪哇人”(Java man)。过去学者推断,最古老的爪哇人化石( Homo erectus )的年代在约100万年前,近来则有人提出年代是在180万年前。(严格来说, Homo erectus 是用来称呼这些爪哇人化石的,非洲的直立人化石或许也该有不同的称法。)目前没有争议的人类在欧洲最早的活动遗迹,是约50万年前留下的,不过有学者指出还有更早的。我们相信人类进驻亚洲与欧洲的时间不会相隔太久,因为欧洲、亚洲位于同一块大陆上,其间并无难以逾越的障碍。

图1.1 人类在全世界的扩散

上文体现了一个在本书中会不断出现的问题。每当某位科学家宣布发现了“最早的X”(这个X可以是欧洲最早的人类化石、墨西哥种植玉米最早的证据,也可以是任何地方的任何东西),都会刺激其他科学家去寻找更早的X。就实情而言,所有“最早的X”主张中,必然只有一个是对的,其他都是错的。不过学术史的常态却是:每一个“最早的X”宣布了之后,几乎每一年都会有人报告发现了更早的X。考古学家通常要花几十年才能达成共识。

大约在50万年前,人类的形态发生了新的变化,开始与直立人有分别,他们的颅骨较大、较圆,曲线柔和。50万年前的非洲人和欧洲人,头骨已和我们相当近似,所以学者不再称他们为直立人,而将他们归入智人( Homo sapiens )。这种区分当然是武断的,因为智人是从直立人演化出来的。不过,早期智人头骨的形态细节仍和我们的不同,脑容量也比我们小得多,他们的工具和行为更与我们大相径庭。20世纪仍使用石器的族群,例如亚力的曾祖辈,如果见到50万年前的石器,一定会觉得过于粗糙。早期智人的文化业绩中,还值得一提的就是火的使用,目前已有明确的证据。

然而早期智人留给我们的,只有他们的遗骨与粗糙的石器,没有艺术品,也没有骨器或其他遗迹。那时,澳大利亚还没有人迹。原因很简单,东南亚的人得乘船才能到那儿。美洲也没有人迹,那得等到欧亚大陆离美洲最近的地区(西伯利亚)有人烟之后,或许那些人还得懂得造船。(今天西伯利亚与阿拉斯加之间浅浅的白令海峡在冰期由于海面的升降,有时是海峡,有时则是宽广的洲际陆桥。)然而,不论是造船,还是生活在天寒地冻的西伯利亚,都不是早期智人做得到的。

50万年前之后,非洲、欧亚大陆西部和东亚的人类开始分化,这表现在解剖学的细节上。13万—4万年前居住在欧洲和西亚的人类留下了许多化石,那就是我们所知的尼安德特人(Neanderthals),也有人主张其属于另一个种—— Homo neandethalensis 。虽然许多漫画都把尼安德特人描绘成住在洞穴里的野蛮猿人,但尼安德特人的脑容量比我们的还略大一点。他们还是第一种有明确的证据显示会埋葬死者、照顾病人的人类。但是,他们的石器比起现代新几内亚人的磨制石斧仍显得粗糙,而且也没有种类繁多、形制固定、功能分化的工具组。

和尼安德特人同时代的非洲人类留下的化石不多,其形态更近似现代人而非尼安德特人。东亚人类留下的化石更少,他们看来与那时的非洲人和尼安德特人都不同。关于当时的生活方式,保存得最完整的证据,是非洲南部出土的石器和动物骨骼。虽然那些10万年前的非洲人比起同时期的尼安德特人更像现代人类,但他们制造的石器和尼安德特人的一样粗陋,没有固定形制,也没有艺术品。从捕猎的动物遗骨判断,他们的狩猎技术并不出色,专找容易猎杀且温驯的动物下手,还没有猎杀水牛、野猪或是其他猛兽的能力。他们甚至不会捕鱼。他们住在海岸的附近,遗址中却见不到鱼骨和鱼钩。他们和尼安德特人都还不是现代意义上完全的人类。

大约5万年前,现代人类的历史终于揭开了序幕,那就是我所谓的“跳跃式演化”时期。在非洲东部出土了固定形制的石器和保存下来最早的装饰品(鸵鸟蛋壳磨成的串珠),这是该时期的第一批明确证据。类似的发展很快在近东和东南欧出现,随后(约4万年前)也发生在西南欧。在西南欧生活的克罗马农人(Cro-Magnon)从骨骼看已是完全的现代人类,他们留下了大量人工制品。跳跃式演化以降的考古遗址中出土的物件变得越来越有趣,可以肯定他们无论在生理上还是行为上都和现代人类无异。

克罗马农人的垃圾场遗址中除了石器,还有骨器。骨头很容易就可以改变形状(例如制成鱼钩),从前的人类似乎没有注意到这一点。工具的种类、形制繁多,看来又眼熟,所以我们很容易辨认它们的用途:有针、锥子、雕刀等。除了刮刀等单件式工具,也有复合工具。克罗马农人遗址中出土的复合武器,有鱼叉、射矛器、弓箭等步枪之类的现代武器的前身。那些都是在安全距离之外进行杀戮的有效武器,于是人类得以猎杀犀牛和大象等危险的野兽。而发明了绳索后,就可以结网、搓绳、设陷阱,方便捞鱼捕鸟。人的饮食从此才有了山珍海味。房舍与织物证明克罗马农人能够在寒冷的气候中生活。他们的饰品和精心埋葬的骸骨,代表人类的审美和精神层次取得了革命性的发展。

保存至今的克罗马农人的产物中,最有名的是艺术品,包括精美的洞穴壁画、雕像、乐器等,我们今天仍视绘画、雕塑、音乐为艺术。任何人只要亲临法国西南拉斯科洞穴(Lascaux Cave),目睹壁上尺寸和实际大小相当的野牛、野马,必会深受震撼,且会悟到,那些史前艺术家不只形态和现代人雷同,连心灵也一样。

显然,我们祖先的能力在10万—5万年前发生了重大变化。这次跳跃式演化引发了两个尚未解决的问题:触发它的原因是什么?发生的地理位置在哪里?至于原因,我在《第三种黑猩猩》中主张:喉头的演化是关键,这是现代语言的解剖学基础,而人类的创造力又依赖语言。其他学者则认为大脑组织的变化(尽管脑容量没有变化)才是现代语言出现的关键。

至于地点,究竟是跳跃式演化先发生在某一个地区的某一群人中,这群人因此得以扩张并取代其他地方原有的人类种群,还是好几个地区都发生了跳跃式演化,现在居住在那些地区的人,就是当初经历过跳跃式演化的人群的后代?非洲出土的一个10万年前的头骨化石在形态上非常接近现代人,因此有学者用它来支持第一种说法,主张非洲是跳跃式演化的原生地。[对线粒体DNA(脱氧核糖核酸)的]分子研究起先也是按现代人发源于非洲来解释的,不过那些分子研究结果的意义目前仍有争议。此外,一些体质人类学家分别在中国和印度尼西亚出土的一些几十万年前的头骨上发现了现代中国人和澳大利亚土著的特征。倘若果真如此,现代人类源自同一个“伊甸园”的说法就不能成立,而现代人类在好几个地区平行演化的说法可能就是真的了。目前对此还没有定论。

“现代人类起源于某个地区,然后扩散并取代其他地区的人类种群”这个理论,在欧洲的证据看起来最强。大约4万年前,克罗马农人来到欧洲,他们的形态接近现代人类,武器先进,还有其他进步的文化特征。不到几千年,已在欧洲生活了几十万年的尼安德特人就消失了,而原本他们是欧洲唯一的人类种群。从事情发生的顺序看,很有可能是克罗马农人凭借先进的技术、语言能力或脑力,杀害或取代了尼安德特人——几乎没有证据显示这两种人曾经混血。

跳跃式演化发生的时候,人类分布的地理范围也扩大了。自人类在欧亚大陆定居以后,那是第一次可以证实的主要地理扩张。仍连成一块大陆的澳大利亚和新几内亚这时有了人迹。许多遗址的碳14年代在4万—3万年前(当然,也有人主张年代更早,但可靠性仍有争议)。在很短的时间内,人类已经遍布整个大陆,而且适应了那里多样的生境,包括新几内亚的热带雨林、高山,以及澳大利亚干燥的内陆和潮湿的东南端。

在冰期中,由于海水大都结成冰川,世界海域的海平面足足比现在低了数百英尺

。今日亚洲大陆和苏门答腊、加里曼丹、爪哇、巴厘岛等印度尼西亚诸岛之间是浅海,当年则是陆地(其他较浅的海峡,如白令海峡和英吉利海峡,也是如此)。当时亚洲大陆的东南边比起现在的位置,要往东700英里

。今日亚洲大陆和苏门答腊、加里曼丹、爪哇、巴厘岛等印度尼西亚诸岛之间是浅海,当年则是陆地(其他较浅的海峡,如白令海峡和英吉利海峡,也是如此)。当时亚洲大陆的东南边比起现在的位置,要往东700英里

左右。不过,介于巴厘岛和澳大利亚之间的印度尼西亚诸岛仍为深海所环绕、深水海峡分隔。从当时的亚洲大陆到澳大利亚—新几内亚,得越过至少8个海峡,最宽的海峡少说也有50英里。那些岛屿大多数隔着海峡都看得见,但从印度尼西亚望不见澳大利亚大陆,即使是在与澳大利亚最为接近的帝汶岛和塔宁巴尔群岛上也望不见。因此,人类定居澳大利亚—新几内亚是划时代的事件,因为到达那里非得有船不可,而那是人类历史上最早使用船只的证据。直到3万年后(距今1.3万年前),世上其他地区(地中海)才出现了使用船只的铁证。

左右。不过,介于巴厘岛和澳大利亚之间的印度尼西亚诸岛仍为深海所环绕、深水海峡分隔。从当时的亚洲大陆到澳大利亚—新几内亚,得越过至少8个海峡,最宽的海峡少说也有50英里。那些岛屿大多数隔着海峡都看得见,但从印度尼西亚望不见澳大利亚大陆,即使是在与澳大利亚最为接近的帝汶岛和塔宁巴尔群岛上也望不见。因此,人类定居澳大利亚—新几内亚是划时代的事件,因为到达那里非得有船不可,而那是人类历史上最早使用船只的证据。直到3万年后(距今1.3万年前),世上其他地区(地中海)才出现了使用船只的铁证。

起先,考古学家认为人类定居澳大利亚—新几内亚可能是意外的结果:有几个人乘木筏在印度尼西亚某个岛屿的海岸捕鱼,结果漂入海中,后来漂流到澳大利亚。更为离谱的说法是,最早到澳大利亚的,只有一个怀着男胎的年轻女子。但是相信机遇说的人一定会对近来的发现感到惊讶:新几内亚出现人类踪迹后,约是3.5万年前,新几内亚东边的岛屿也有人移居了,包括俾斯麦群岛中的新不列颠岛、新爱尔兰岛和所罗门群岛中的布卡岛。布卡岛纵使是从西边最接近的岛屿望去也看不见,必须航行100英里才能到达。因此,早期的澳大利亚人和新几内亚人想必已能有目的地通过水上航行到达他们看得见的岛屿,而且必定经常出海,才能多次无意中造访从家园望不见的远方岛屿。

人类定居澳大利亚—新几内亚,是人类第一次使用船只,也是自定居欧亚大陆后的第一次地理扩张,此外,也可能是人类第一次造成大型动物大规模的灭绝。今天我们都认为非洲大陆是大型哺乳动物的王国。今天的欧亚大陆也有不少大型动物(虽然比不上非洲的塞伦盖蒂平原),例如亚洲的犀牛、大象和老虎,以及欧洲的麋鹿、熊和(古典时期之前的)狮子。而今天的澳大利亚—新几内亚却没有大型哺乳动物,说来最大的哺乳动物就是100磅

重的袋鼠了。但是澳大利亚—新几内亚过去是有许多种大型哺乳动物的,包括巨型袋鼠,体型大如母牛、态似犀牛的草食性有袋动物双门齿兽(diprotodont),以及肉食性有袋类动物。从前还有形似鸵鸟而不会飞、重达400磅的巨鸟,以及大得令人瞠目结舌的爬行动物,如1吨重的巨蜥、巨蟒和陆栖鳄鱼。

重的袋鼠了。但是澳大利亚—新几内亚过去是有许多种大型哺乳动物的,包括巨型袋鼠,体型大如母牛、态似犀牛的草食性有袋动物双门齿兽(diprotodont),以及肉食性有袋类动物。从前还有形似鸵鸟而不会飞、重达400磅的巨鸟,以及大得令人瞠目结舌的爬行动物,如1吨重的巨蜥、巨蟒和陆栖鳄鱼。

然而,这些巨型动物(megafauna)却在人类定居澳大利亚—新几内亚之后消失无踪。这些巨型动物灭绝的确切时间虽仍有争议,但在澳大利亚有几个年代相距几万年的考古遗址出土过巨量的动物遗骨,学者仔细考察过所有证据后,却没有在遗址中发现巨型动物在过去3.5万年中留下的蛛丝马迹。巨型动物很有可能在人类登陆澳大利亚不久后就灭绝了。

这么多大型物种几乎同时灭绝,我们肯定要问:原因是什么?一个明显的可能答案是:第一批到达此地的人直接杀死或间接消灭了它们。要知道在人类狩猎者到达以前,那些动物在澳大利亚—新几内亚已经演化了好几百万年。我们知道加拉帕戈斯群岛和南极的鸟类、哺乳动物仍然温驯得无可救药,它们在没有人类的环境中演化,见到人类也是最近的事。要不是环保人士的努力,它们可能早就灭种了。其他新近发现的岛屿,在没能迅速采取环保措施的情况下的确发生过灭绝的事:毛里求斯岛上的渡渡鸟(dodo)就是一例,它已经成为代表动物灭绝的符号。现在我们知道,打从史前时代开始,海洋岛屿一旦有人类殖民,岛上动物就会遭劫,例如新西兰的恐鸟(moa)、马达加斯加的大狐猴(giant lemur)和不会飞的夏威夷雁。渡渡鸟和海岛海豹遇上现代人根本不知走避,等到刀斧加身,已经晚了;史前人类杀戮那些恐鸟和大狐猴,大概也是那么容易。

因此,有学者推测,澳大利亚—新几内亚的巨型动物,可能在约4万年前经历了同样的命运。相形之下,非洲和欧亚大陆上大型哺乳动物大都至今犹存,因为它们和人类的祖先共同演化了几十万年甚至几百万年,有充分的时间演化出对人类“敬而远之”的本能,毕竟我们的祖先当年的狩猎技术还不太高明,花了很长的时间才改进。而对渡渡鸟、恐鸟,或许还有澳大利亚—新几内亚的巨型动物来说,技术精良的猎人像是从天而降,根本没时间做演化准备,只好走向灭绝。

然而,就澳大利亚—新几内亚而言,这个被称为“过度猎杀”(overkill)的假说不是没有遭到质疑。批评者强调,还没有人仔细研究过那些巨型动物的化石,提出它们被人类猎杀的充分证据,甚至没有人能证明它们曾与人类同时生活在那里。支持过度猎杀假说的人则回应:若灭绝发生得十分迅速,而且是在很久以前,比方说4万年前,那么找到带有猎杀痕迹的遗址的可能性是很小的。反方则提出另一个理论来响应:或许是气候变迁造成那场灭绝的,澳大利亚大陆本来就是个长期干旱的地方,要是发生了严重的旱灾,无异雪上加霜。辩论仍在持续。

我认为,澳大利亚大陆的巨型动物已经领教过几千万年的干旱历史,它们会突然间几乎同时拒绝抵抗下去,而且特别挑在第一批人类到达澳大利亚的时候,短时间内(若以百万年的时间尺度来看,数千年可算是短时间)暴毙,实属莫名其妙。而且不只澳大利亚中部干旱地带的巨型动物灭绝了,湿润的新几内亚和澳大利亚东南部也发生了同样的惨剧。从沙漠到寒带雨林和热带雨林,澳大利亚—新几内亚所有生物生境中的巨型动物都灭绝了,无一例外。因此,我认为人类导致巨型动物灭绝是极有可能的,途径有二:直接的——将它们宰来吃,间接的——人类破坏了它们的生境。但是,过度猎杀假说也好,气候假说也好,不管哪个正确,巨型动物在澳大利亚—新几内亚的灭绝都对人类之后的历史产生了重要影响。巨型动物灭绝后,人类就没有驯化大型野生动物当牲口的机会了,因此澳大利亚和新几内亚的土著没有土产牲口。

澳大利亚—新几内亚一直到跳跃式演化之时才有人类繁息。人类势力的另一次扩张紧跟其后,那就是人类定居欧亚大陆最严寒的地带。虽然生活在冰川时代的尼安德特人已相当适应寒冷的气候,但他们在北方的分布从未超过德国北部和基辅。这不奇怪,因为尼安德特人显然没有针线,不会缝制衣服,也没有建造温暖的房屋等在严寒地带生存所需的技术。拥有那种技术的是解剖学意义上的现代人,他们约在2万年前到达西伯利亚(当然,有人主张更早的年代)。那一次扩张也许导致了欧亚大陆长毛猛犸象和披毛犀的灭绝。

人类移居澳大利亚—新几内亚后,地球上5个可居住的大洲就有3个有人定居了。(在本书中,我将欧洲与亚洲当作一个整体,我也略过南极洲不提,因为人类直到19世纪才抵达那里,而且那里始终没有自给自足的居民。)另外两个则是北美洲和南美洲。人类最后才到达那里定居,理由很清楚:美洲与旧大陆隔着大洋,要么得有船(有证据显示即便是印度尼西亚也是4万年前才有了船运,欧洲还要晚得多),要么得先到西伯利亚(约2万年前才开始有人居住),再通过白令陆桥到达美洲。

不过,人类什么时候开始定居美洲尚不清楚,只知道是在3.5万—1.4万年前。美洲最早的人类遗址,最确定的是约公元前12000年在阿拉斯加留下的,然后在公元前11000年前的几个世纪,加拿大边界以南的美国和墨西哥地区都出现了人迹。墨西哥发现的就是克洛维斯遗址。这类遗址以美国新墨西哥州克洛维斯镇发现的为代表,克洛维斯文化典型的大型石矛头也是首先在那里发现的。在美国、墨西哥已经发现了数百个克洛维斯遗址,分布遍及美国西部及南部48州直到墨西哥的广大区域。确凿的证据显示,那之后不久,南美洲亚马孙河流域及巴塔哥尼亚地区都出现了人迹。这些事实可以解释成:克洛维斯遗址保存下来第一批到美洲定居的人的踪迹,这些人很快繁衍、扩张,占据了北美、南美两洲。

克洛维斯人的后裔从美加边界推进到8 000英里以南的巴塔哥尼亚,只花了不到1 000年的时间,或许有人会觉得不可思议。然而,平均起来那不过相当于一年推进8英里,对狩猎—采集族群而言,那实在算不了什么,他们平常四处觅食,也许一天就会走上8英里。

显然人类进入美洲后人口增长得很快,所以才必须不断向南推进直到巴塔哥尼亚,这个现象或许有人感到惊异。但是,若我们好好计算一下实际的数字,这个人口增长现象就不足为奇了。如果南、北美洲所能容纳的狩猎—采集族群,平均每平方英里一人(这对现代的狩猎—采集人群来说是很高的人口密度了),那么整个美洲可以容纳1 000万人口。但是,即使第一批移民只有100人,人口增长率以每年1.1%计算,繁衍至1 000万人也只需要不到1 000年。此外,人口增长率以每年1.1%来计算,可以说是低估了:在现代史上,人类定居原本无人居住的土地后,人口增长率可高达每年3.4%,例如英国皇家海军“邦提号”(Bounty)发生的“叛舰喋血记”——叛变者和他们的塔希提女人逃往皮特凯恩岛(Pitcairn Island)垦殖,就创造了这样的纪录。

克洛维斯人在美洲头几个世纪的扩张,和距现在更近的毛利人(Maori)在新西兰的扩张类似。当初解剖学意义上的现代人在欧洲扩张的初期,以及人类在澳大利亚—新几内亚垦殖初期也有同样的现象,以上都有考古证据可以覆案。也就是说,克洛维斯人及其在美洲的扩张,和历史上人类到从无人迹的地方拓殖的明确例子,可以互相印证。

公元前11000年之前的几百年间,克洛维斯人在美洲疾速散布开来,这意味着什么?为什么不是公元前16000年或公元前21000年?还记得西伯利亚永远是冰天雪地吧,在更新世的冰期中,整个加拿大都被冰盖占据,无法通行。而应付严寒气候的本领,要等到4万年前现代人占据欧洲后才发展出来,那之后过了2万年人类才定居西伯利亚。最后,那些西伯利亚的早期居民到了阿拉斯加,他们或者坐船横渡白令海峡(今日也只有约50英里宽),或者在冰川时期白令海峡是干地的时候步行通过。冰期中,最宽时可达1 000英里的白令陆桥反复浮沉,每次陆桥存在可达千年,对习于严寒气候的人而言,穿越冻原不是难事。公元前14000年左右,海平面上升淹没陆桥,海峡又形成了。不管当年西伯利亚人是步行还是划船到了阿拉斯加,根据比较可靠证据,阿拉斯加最早的人迹都出现在约公元前12000年。

不久,占据加拿大的冰盖有部分消融,出现了一道南北向的走廊,让阿拉斯加最早的居民得以通过,来到北美大平原,就是现在加拿大西南的埃德蒙顿附近。对现代人类而言,阿拉斯加和巴塔哥尼亚之间最严重的障碍就此消失。最先来到埃德蒙顿的人会发现这个大平原到处都是猎物。他们在那里繁衍,随着人口增长,逐渐向南扩展,最后占领整个美洲。

我们认为克洛维斯人是第一批在加拿大冰盖以南地区拓垦的人类,因为克洛维斯现象的另一个特征与这个推论符合。美洲和澳大利亚—新几内亚一样,本来有许多大型哺乳动物栖息。大约在1.5万年前,美洲西部简直和今天非洲的塞伦盖蒂平原没有什么两样:有成群的大象和马,附近有狮子和猎豹,此外还有一些奇异的物种,例如骆驼和巨大的地懒(ground sloth)。就像澳大利亚—新几内亚大型哺乳动物的命运一样,美洲大多数大型哺乳动物也灭绝了。澳大利亚的大灭绝或许在距今3万年之前就发生了,美洲的则发生在距今1.7万—1.2万年前。在美洲灭绝的哺乳动物中,那些留下大量化石可供精确定年的物种,灭绝的年代都在公元前11000年左右。其中两种定年最准确的,也许是大峡谷区的沙斯塔地懒(Shasta ground sloth)和哈灵顿山羊(Harrington’s mountain goat),它们是在公元前11000前后的一两百年内灭绝的。不管是不是巧合(虽然两者的年代有些差距,但是仍在实验误差范围之内),克洛维斯猎人刚好是这时到达大峡谷一带的。

考古学家在许多猛犸象的骨骼化石中发现了克洛维斯矛头,位置正好在肋骨之间,因此前面提到的年代吻合也许不是巧合。狩猎部落在美洲不断向南推进,遇到从未见过人类的大型动物,两三下就把那些巨兽解决了,最后可能还导致了它们的灭绝。有人提出另一个不同的理论,主张美洲大型哺乳动物的消失和上个冰期结束时的气候变化有关,那也是在公元前11000年发生的。

我认为,这个气候理论的问题,我们在澳大利亚—新几内亚的例子里已经谈过了:美洲的大型哺乳动物已经熬过了22个冰期,为何大部分栽在了第23个冰期上,而正巧看来无害的人类那时出现了?此外,所有生境中的这些物种都灭绝了,无论生境在上个冰期结束时是扩大还是收缩。因此我怀疑克洛维斯猎人必须对此负责,但目前辩论还不会结束。不管哪个理论接近真相,那些大型哺乳动物消失之后,美洲土著可以驯养的物种就大大减少了。

另一个还未解决的问题是:克洛维斯猎人是不是美洲最早的居民?前面提到过,任何一个“最早”的主张都会引出更早的主张,许多人宣布在美洲发现了克洛维斯猎人之前的人类遗迹。每一年都有几个这样的发现,起先看来可信而振奋人心,然而随之而来的,是无可避免的诠释问题。例如,那些遗址中的石器真是人类打造的,还是石头原本就是那个形状?发表的碳14年代是正确的吗?毕竟碳14测年法实际上有许多技术困难。假使年代无误,那用以测定年代的样本和人工制品的关系如何?会不会是一块1.5万年前的木炭,掉落到一堆只有9 000年历史的石器旁呢?

为了说明这个问题,让我举个典型的例子吧,且看一个宣称比克洛维斯更早且常被引用的实例。在巴西一个叫作佩德拉富拉达(Pedra Furada)的岩穴,考古学家在岩洞壁上发现了确实出于人类之手的壁画。他们也注意到悬崖底下有成堆的石头,有些形状似乎类似原始的工具。此外,他们还找到几个“灶”的遗迹,其中发现的木炭以碳14测年法得到的年代是3.5万年前。有关佩德拉富拉达遗址的报告,发表在地位崇高的国际科学期刊《自然》杂志上。

但是,悬崖底下的那些石头并不像是明显的人工制品,而克洛维斯人的矛头或克罗马农人的工具一眼就可以看出是人工制作的。若在几万年间,从高高的悬崖上落下过几万块石头,先来后到的石头相互碰撞后,有的会有剥裂的痕迹,类似粗糙的石器,不足为奇。在西欧或亚马孙的其他地方,考古学家利用碳14测年法测定壁画颜料的年代,但佩德拉富拉达的考古学家没这么做。此外,佩德拉富拉达附近偶尔发生森林火灾,事后木炭不免会被风或溪流带入洞穴中。没有证据可将壁画和那高龄3.5万年的木炭联系起来。虽然最先探勘这个遗址的人深信其间必有关联,但一批当时未参加挖掘的考古学家最近到遗址访问,他们倾向于相信克洛维斯人之前还有更早的人类在美洲生活,却不认为佩德拉富拉达就是证据。

在北美洲,据说是克洛维斯人到达之前的人类遗址中,最可信的是宾夕法尼亚州的梅多克罗夫特(Meadowcroft)岩棚。据报道,其中的人类遗迹的碳14年代为1.6万年前。没有考古学家否认,那里经过仔细发掘的考古地层中出土的一些人工制品货真价实。但是,那个“最早的年代”毫无道理,因为遗址中与人工制品一起出土的动植物年代都比较近,是在比较温和的气候中生长的,而不是1.6万年前冰期中的类型。因此我们不得不怀疑:这些从古老地层中出土的木炭样本,虽然炭化的年代在克洛维斯之后,但可能原本就包含了更早的年代炭化的物质。在南美洲,最有可能证实是“前克洛维斯”时期的遗址,是智利之南的蒙特维尔第遗址(Monte Verde),其碳14年代至少在1.5万年前。许多考古学家似乎都认为可信,但是基于前车之鉴,还是小心一点的好。

若在克洛维斯人之前美洲已有人迹,为何难以证明他们的存在?考古学家在美洲已发掘了几百个遗址,年代介于公元前11000年和公元前2000年之间,包括北美洲西部的几十个克洛维斯遗址、阿巴拉契亚山的岩穴和在加利福尼亚海岸的遗址。许多遗址,学者在明确有人类遗迹的地层之下继续挖掘,结果只找到动物遗迹或化石,但是没有人迹。美洲“前克洛维斯”假说证据的弱点,与欧洲现代智人最早的遗迹形成了鲜明的对比——欧洲有数百个公元前11000年之前的遗址,也就是早于克洛维斯人的遗址。对比更鲜明的例子来自澳大利亚—新几内亚。那里考古学家的数目不到美国的十分之一,却发现了100多个明确的“前克洛维斯”遗址,散布于澳大利亚全境。

早期的人类不可能搭乘直升机从阿拉斯加飞往梅多克罗夫特或蒙特维尔第,他们应该会在沿途留下一些蛛丝马迹。支持“前克洛维斯”假说的人等于是在主张,“前克洛维斯”时期的族群在几千年甚至几万年间,出于某种或某些不可考的原因,人口一直稀疏得很,或者留下的考古可见的遗迹非常少。我觉得那样的主张难以成立,我宁愿相信蒙特维尔第或梅多克罗夫特的发现日后会重新解释,就像其他的“前克洛维斯”遗址一样。我觉得美洲真有比克洛维斯人更早的人类生活的话,早该出现明显的证据了,哪里会到今天还必须费词辩论。无论如何,对这个问题,考古界仍未出现定论。

不管最后哪一个假说成立,都不会影响我们对美洲史前史后期的了解。要么人类在公元前11000年到达美洲,然后很快散布到各地,要么人类早就来了(大多数支持“前克洛维斯”假说的人主张在2万—1.5万年前,也有人主张在3万年前,几乎没有人主张更早的年代),可是那些“前克洛维斯”族群似乎人口稀少,直到约公元前11000年都对美洲没有产生什么影响。无论何者为真,在可供人类居住的5个大洲中,南、北美洲的人类史前史都是最短暂的。

美洲有人类定居之后,地球上大多数的大陆、大陆岛,以及从印度尼西亚到新几内亚以东的海洋岛就有人类居住了,只剩下一些直到晚近的年代才有人类居住的海岛:地中海中的岛屿如克里特岛、塞浦路斯岛、科西嘉岛和撒丁岛皆在公元前8500—前4000年才有人定居,加勒比海的岛屿则是在公元前4000年,波利尼西亚和密克罗尼西亚有人定居是在公元前1200年—前1000年,马达加斯加在公元300—800年,而冰岛则在9世纪。美洲土著约在公元前2000年到达北极寒地,他们或许为现代因纽特人的祖先。欧洲探险者在过去700年间所能探访的无人地带,只剩大西洋、印度洋中的偏远岛屿(如亚述群岛和塞舌尔群岛),以及南极大陆。

人类定居各大洲的时间先后有别,这对后来的历史发展有什么影响吗?假设有位考古学家经由时光隧道回到公元前11000年,他环游世界之后,能否推测哪个大洲上的社会能首先发展出枪炮、病菌与钢铁,各大洲发展出枪炮、病菌与钢铁的顺序是什么?要是能的话,他就能预测今日世界的面貌了。

这位考古学家或许会认为起步优势很重要,那么非洲就遥遥领先于其他洲了:人类在非洲至少有500万年的演化史。此外,假如现代智人10万年前在非洲演化出现,然后移民到其他各洲,那么其他各洲过去累积的优势不论有多大,都不再重要。非洲毫无疑问地领袖群伦。再者,人类遗传多样性以非洲最高,或许人群中的个体差异越大,创作的东西花样越多。

但是,我们的考古学家接着可能会思索一个问题:就本书所探讨的问题而言,究竟什么才是“起步优势”?切记,不可拘泥于字面的意义,我们讨论的并不是赛跑。若“起步优势”指的是人群布满整个大洲所需的时间,那个时间就相当短。以美洲为例,从初临斯土的开荒族群,到各地都布满了人,不到1 000年就办到了。但假如“起步优势”是指适应当地环境所需的时间,我承认比较极端的环境要花比较多的时间,如北极寒地,在美洲其他地区布满了人之后,得再花9 000年。但是,现代智人的发明能力发展起来以后,人类在大部分其他地区能很快适应与开发。例如,毛利人的祖先登陆新西兰之后,不到100年就找到了所有具备价值的石头资源;短短几个世纪后,即使是世界上最恶劣的地形上的恐鸟,也被猎杀殆尽;也不过几个世纪,那里就分化出了各种不同的社会,有海岸地带的狩猎—采集族群,也有农业社会。

我们的考古学家在端详了美洲后,可能会得到一个结论:尽管非洲起步得很早,但是最早的美洲土著最多只要1 000年就能赶上非洲土著。此后,美洲的广大面积(比非洲大50%)、较大的环境多样性会让美洲土著拥有领先优势。

然后,这位考古学家可能会转向欧亚大陆,开始推论。欧亚大陆是世界上最大的陆块。除了非洲,再无其他大洲有那么悠久的人类历史。欧亚大陆100万年前才开始有人居住。非洲领先的那几百万年可能毫无价值,因为那时人还处于原始的演化阶段。接着,我们的考古学家望向2万—1.2万年前的西南欧,那里的旧石器时代晚期文化非常发达,还有著名的艺术品和复杂的工具。他也许会觉得,欧亚大陆可能已经取得了先机,至少有一个区域是如此。

最后,他的目光投向澳大利亚—新几内亚,首先注意到的是这里面积不大(这是最小的大洲),而且有很大的比例是沙漠,人类在那里不容易生活。他也注意到这块大陆的孤立,还注意到人类很晚才到达此地定居(比非洲和欧亚大陆都晚)。因此,我们的考古学家可能会预测,这个地方会发展得很慢。

但是,不要忘了澳大利亚人和新几内亚人可是世界上最早发展出水运工具的族群。他们创作洞穴壁画,和欧洲克罗马农人大约同时。乔纳森·金登(Jonathan Kingdon)和蒂姆·弗兰纳里(Tim Flannery)指出,人类从亚洲大陆架上的岛屿移居到澳大利亚—新几内亚,必须先适应印度尼西亚中部岛屿上的新环境——世界上海洋资源最丰富的海岸、珊瑚礁和红树林组成的迷宫。拓殖者往东渡过海峡踏上另一个岛屿,适应后布满了全岛,再转向下一个岛屿。这种人口不断膨胀扩张的现象是此前从未有过的。也许这种拓殖、适应和人口爆炸的周期为跳跃式演化铺了路,跳跃式演化在这里发生后,再西向传回欧亚大陆、非洲。如果这个过程是真的,那么澳大利亚—新几内亚当然享有巨大的起步优势,那优势在跳跃式演化之后仍能继续推进当地人类的发展。

可见,在公元前11000年的时候,实在难以预言哪个大洲的人类社会将发展得最快,几乎每个大洲都有潜力。以后见之明,我们当然知道欧亚大陆跑了第一。然而真正的理由却不是我们的考古学家所想的那么简单。本书后文要探讨的,就是那些真正的理由。