20世纪80年代末90年代初,虚拟现实(Virtual Reality)技术开始被介绍到国内。作为我国科学界的老前辈,钱学森先生从一开始就认识到了这种技术的价值。从1991年1月到1998年6月,钱老先后向相关科技战略的制定者致信13封。

在这些信件中,钱老不仅反复强调了必须对VR技术的发展有高度重视,还按照中国的语言习惯,给VR技术起了个很有中国气派的名字——“灵境”。

在这些信件中,钱老不仅反复强调了必须对VR技术的发展有高度重视,还按照中国的语言习惯,给VR技术起了个很有中国气派的名字——“灵境”。

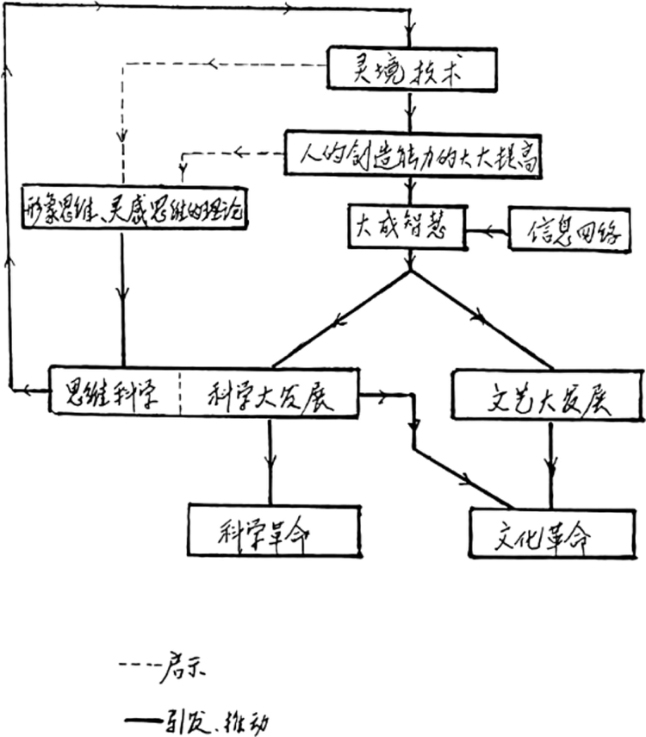

为什么钱老对VR技术会如此挂心呢?钱老通信中的一张图或许可以告诉我们答案(见图1.6)。

图1.6 钱学森关于“灵境”(VR)技术作用的手稿

从上图中,我们可以看出,钱老之所以对VR技术如此重视,并非是出于对技术本身的爱好,而是看到了这一技术对于经济、社会、文化、科学所带来的深刻影响。VR的本质是什么?按照现在的语言来看,就是能够帮助人们超越现实的世界,进入元宇宙。而在钱老看来,这种沟通现实与虚拟世界的技术所蕴含的潜在力量是巨大的。它不仅可以极大地激发人们的创造精神,从而推进经济社会的向前发展,更可以启迪人的思想,让人们的思想迈向更高的层次。

转眼之间,时间已经过去了三十年。相比于钱老的年代,我们已经在很多技术上有了突破。不仅是VR技术,在诸如互联网、通信、人工智能、区块链等技术方面,当今世界都已经比三十年前有了太多的进步。在这种情况下,我们不仅创造出元宇宙,还可以按照我们的思路来设计它、改造它、优化它。而在这种情况下,元宇宙也就给了我们带来了更多的可能性和更大的价值想象。

元宇宙可能带来的价值,首先是体现在消费和体验层面的。人生来是自由的,但却无往而不在枷锁中。在很多时候,我们总想去世界上不同的地方看一看,玩一玩,体验一下。但是,大多数时候,想想也只能是想想,因为这样的体验通常会过于耗时耗力,以至于和我们的工作和学习相冲突。但元宇宙的到来,则给了我们满足这些愿望的可能。

马克思曾经在《德意志意识形态》中曾经畅想:“在共产主义社会里……我有可能随自己的兴趣今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判。”

而在元宇宙当中,我们甚至可以比马克思想象中的共产主义社会拥有更高的自由度。在技术的帮助之下,我们完全可以体验早上去火星探秘,下午去畅游海底两万里,晚上去宇宙尽头的餐馆一边和朋友享受着美食,一边欣赏宇宙的生灭。

而在元宇宙当中,我们甚至可以比马克思想象中的共产主义社会拥有更高的自由度。在技术的帮助之下,我们完全可以体验早上去火星探秘,下午去畅游海底两万里,晚上去宇宙尽头的餐馆一边和朋友享受着美食,一边欣赏宇宙的生灭。

而实现这一切体验,你甚至可以足不出户。

而实现这一切体验,你甚至可以足不出户。

从这个意义上讲,元宇宙虽然不能增加生命的长度(当然,如果技术实现了意识上传,这一点也是可能的),却可以无限扩大生命的宽度。通过在元宇宙中各个“元银河”“元世界”中的来回穿梭,我们就可以让生命活出完全不同的样子,感受到过去几辈子都感受不到的精彩。

有不少人认为,既然元宇宙是虚拟的世界,因此其价值也主要体现在虚拟的,而非现实的层面上。但事实上,这种观点是不对的。元宇宙虽然源于虚拟,但其对于现实世界的经济社会却有可能产生实实在在的推动作用。这种推动可以表现在很多的方面。

随着城市的不断扩大,通勤已经越来越成为人们生活中的一个“噩梦”。在新闻中,我们可以看到,住在北京周边的一些居民为了去市中心上班,早上四点就要去赶公交,一天浪费在通勤上的时间就要好几个小时。

或许有人会说,现在的很多工作,其实只要有电脑,在哪儿都可以完成,赶着去上班,完全就是一种不必要的仪式感。但其实这种观点也并不正确。事实上,在目前的条件下,很多工作是必须到场的。例如,关于一些创意的打磨,人们就必须聚在一起讨论才更有效率。虽然视频可以部分帮助人们达到一些沟通的目的,但其限制毕竟是明显的。人们不仅很难像在线下那样写写画画,更难通过肢体语言或者眼神来表达自己。又如,对于一些机器的操作,需要实时根据现场情况的变化来进行调控,这要求人们必须到达工作现场。

但是,如果元宇宙得到了突破,那么所有的工作就可以随时随地进行,而不用在规定时间、到规定地点去上班了。

例如,对于那些会议,人们可以用自己的全息影像或者化身在元宇宙当中进行。事实上,这一点现在已经在技术上完全可行了,并且已经有了多种解决方案。例如,微软的Holoportation可以让人们通过全息投影来远程参会,而脸书的Showroom则给出了用数字化身在虚拟空间进行会议的方案。

图1.7 微软的Holoportation展示

资料来源:What is holoportation? https://lowendguru.com/2016/03/what-is-holoportation/。

图1.8 脸书的Showroom中的会议

资料来源:Meta发布会截图。

图1.9 工人正在用“数字孪生”技术操作机器

资料来源:Industry 4.0:How Digital Twins Are Reimagining Manufacturing,https://innovation.engie.com/en/news/news/digital-amp-data/digital-twin-predictive-maintenance/13742。

再如,对于机器的操作,则可以借由“数字孪生”(digital twins)的技术来实现。应用“数字孪生”技术,可以在元宇宙中复刻出一个和现实一样的场景,借助于物联网技术,人们就可以保持元宇宙和现实世界场景的同步。这样,机器的操作员哪怕是在家中,也可以接入元宇宙,通过观察元宇宙中场景的变化,对机器进行操控。

在2021年的世界互联网大会乌镇峰会上,国务院副总理刘鹤在致辞当中提到,数字经济的发展必须要克服“鲍莫尔病”。这个讲话一发布,“鲍莫尔病”作为一个财经热词就刷屏了。

那么什么是“鲍莫尔病”(Baumol’s disease)呢?这个概念最早是由著名经济学家威廉·鲍莫尔(Willian Baumol)在1967年的一篇论文中提出的。 [4] 他指出:一个经济中各部门劳动生产率的增长率通常是不一致的。一般来说,制造业部门的生产率增长较快,是“进步部门”;而服务业的生产率增长则比较慢,是“停滞部门”。“进步部门”的工资上涨会同时带动“停滞部门”的工资上升,而这种效应会导致“停滞部门”吸引更多的劳动力、形成更大的产出。久而久之,“停滞部门”在整个经济中所占的比例将会越来越高,而整个经济的生产率和产出增长就会由此趋于停滞。

很显然,这个所谓的“鲍莫尔病”,症结就出在服务业的生产率提升慢上。而这一点,则是由服务业本身的特征决定的。鲍莫尔本人曾在论文中打趣说:“乐队五重奏半个小时的表演要求两个半个小时的人工费用,任何试图提高劳动生产率的意图都会受到在场观众的批评。”

既然“鲍莫尔病”的症结是由服务业自身的特征决定的,这是不是说明我们就对“鲍莫尔病”无能为力了呢?答案当然是否定的。事实上,上面我们所谈及的效率提升难,仅仅是针对产品(或服务)的生产环节的,在这一点上,我们确实难以改进。但是,在产品的服务和触达范围上,我们则可以通过技术的方式来获得巨大的改进。就比如鲍莫尔讲的乐队五重奏。诚然,无论技术多么发达,我们都不能把演奏的五个人降低到四个,但是,这五个人服务的观众则可以通过技术大幅提升。例如,现在我们已经用唱片、直播等方式,将演奏会的听众从原来的至多几百人提升到了成千上万人,这在某种意义上已经把乐队的效率提升了无数倍。不过,在现在的条件下,这种效率的提升依然是打折扣的——在家听唱片的氛围总是比不上去现场有感觉。然而,如果借助元宇宙,我们就可能实现在保持氛围类似的前提下,实现听众群体的巨大扩展。

事实上,现在已经有不少明星艺人开始在元宇宙里开起演唱会或演奏会了。例如,2020年4月,歌星特拉维斯·斯科特(Travis Scott)就在游戏《堡垒之夜》中举行了一场盛大的元宇宙演唱会。当时在线的用户可以根据需要,自行调整角度进行观赏,并自由进行交流。这种高自由度的设定很大程度上复刻了线下音乐会的沉浸性和互动性,让观看效果大幅提升。据说,这场演唱会的观看人数达到了2 770万人之巨。

图1.10 特拉维斯·斯科特在《堡垒之夜》的演唱会现场

资料来源:斯科特演唱会官方视角视频截图,https://www.bilibili.com/video/BV1uT4y137MV/。

在创新过程中,很多成果其实都是无数次试错的结果。有时候,即使人们有了灵光一现,但这丝灵光也必须加上无数的汗水才能换来成功。但问题是,所有的试错都是有成本的,有时候甚至是破坏性的。

以建筑设计为例,建筑外观的新颖性经常会与其稳固性产生矛盾。为了在外观新颖和力学结构的稳固之间寻求平衡,建筑师经常需要进行无数次的推演。不过,理论上的推演经常是有漏洞的,很多疏忽都会导致百密一疏。相比于这样的推演,一个更好的测试就是用现实场景来模拟。比如,要看一个建筑能不能耐受住七级地震,最好的办法就是把它放在七级地震的环境下试验一下。通过了,就说明设计是牢靠的;没通过,理论论证再好也是白搭。不过,建筑的造价是昂贵的,而像地震这样的意外事件发生的概率则很低,这些因素就决定了在现实中人们事实上很难开展这样的测试。

不过,在元宇宙当中,要进行这样的试验就不会是问题。在元宇宙里,建筑师不仅可以很容易地改变建筑结构,不断探索美观和实用的合理边界,还可以很容易地模拟地震、火灾、水灾等极端情况,以测试建筑对于这些灾难的抵抗力。比如,在北京大兴机场和香港机场的设计当中,就用到了一款元宇宙设计引擎Unity。这一款引擎本来是用来进行游戏设计的,但设计师却借助它来对机场的结构进行模拟,从而大幅提升了设计的效率。

当然,作为真实世界的投射,元宇宙能模拟的不仅是建筑。事实上,很多不同学科的研究者都已经在元宇宙当中进行了相关的模拟研究。例如,经济学家曾经在早期的元宇宙游戏《第二人生》(

Second Life

)当中模拟货币政策的效果,

而政治学家则在《我的世界》(

Minecraft

)中模拟各种治理结构的影响。

[5]

最厉害的是天文学家,最近,来自日本、西班牙、美国、阿根廷、澳大利亚、智利、法国和意大利的科学家共同开发了一个模拟宇宙运行的软件Uchuu,用它来模拟宇宙的演化和生灭

而政治学家则在《我的世界》(

Minecraft

)中模拟各种治理结构的影响。

[5]

最厉害的是天文学家,最近,来自日本、西班牙、美国、阿根廷、澳大利亚、智利、法国和意大利的科学家共同开发了一个模拟宇宙运行的软件Uchuu,用它来模拟宇宙的演化和生灭

,可谓是真·元宇宙了!

,可谓是真·元宇宙了!

总而言之,有了元宇宙之后,创新的试错成本就有望大幅降低。用好这一优势,就可以大幅提升研发创新的效率。

2014年,斯坦福大学的教授、2012年诺贝尔经济学奖得主阿尔文·罗斯(Alvin Roth)和两位合作者一起在《经济行为和组织》( Journal of Economic Behavior and Organization )上发表了一篇研究论文。 [6] 在这篇论文中,罗斯和他的合作者关注了这样一个问题:和现实世界相比,人们在虚拟世界当中的信任状况会发生怎样的变化。

为了研究这个问题,他们分别在现实世界和《第二人生》当中进行了一次“最后通牒博弈”(Ultimatum Game)实验。所谓“最后通牒博弈”是一种由两名参与者进行的非零和博弈。在这个博弈中,提议者A向响应者B提出一种分配资源的方案——比如,总共有100元钱,A可以提议A、B两人各自从中得到多少钱。如果响应者同意这一方案,则按照这种方案进行资源分配;如果响应者拒绝这一方案,则两人均不会获得任何收益。根据博弈论,在“理性人”的假定之下,提议者只需给响应者分配很少一部分就可以了,比如在分配100元时,让出1元钱给后者,后者一定会同意,因为即使只拿1元钱,也会比什么都得不到强。但是,在现实中,人在进行决策时并不是纯粹“理性”的,事实上,任何决策都会夹杂很多社会性的动机,因此“最后通牒博弈”的结果却通常不是如此。博弈论的研究表明,当人与人之间的信任程度越高时,提议者将在“最后通牒博弈”中给响应者留出更高比例的资源。正是因为这个原因,研究者经常会用“最后通牒博弈”的结果来测算某一地区或某一群体的信任水平的高低。

罗斯的研究发现,如果没有任何的事先交流,现实世界中的提议者平均愿意拿出待分配资源的36%给响应者,《第二人生》中的提议者则平均愿意拿出47%的待分配资源给响应者;而如果进行了交流,那么现实世界中的提议者愿意出让的资源比例将是43%,而《第二人生》中的提议者愿意出让的比例则是51%。这说明,在《第二人生》当中,人与人之间的信任程度竟然要高于现实世界。后来,其他的一些研究也验证了以上的结论,这表明,虚拟世界当中的信任程度高于现实世界似乎是一个普遍现象。对于这种现象,目前并没有特别好的解释。一种可能的解释是,在虚拟世界中,不同地域、文化、层级之间的交流更为便捷和频繁,这更有助于消除横亘于人们之间先天的不信任感。如果这个猜想是成立的,那么依托更强大的科技产生的元宇宙显然会比十多年前的《第二人生》等虚拟世界给人们创造更好的交流机会,这对于消弭人与人之间的猜疑、培养人与人之间的信任将可能起到很大的作用。