要澄清原始创新的含义,必须在概念机制中明确相关概念的含义及其相互关系。任何概念都处于两种关系之中:一是同客观世界的关系,二是同其他概念的关系。因此,在理解“原始创新”这一概念时,既要明确其指称的客观对象,也要区分原始创新与相关概念含义的异同。

与原始创新相关的概念有发现(discovery)、发明(invention)、创新(innovation)、创造(creation)等。从词源上看,“发明”是指“创造新的事物或方法” [14] 。“创造”一词有根源性的含义。英语的creat是从拉丁语的creare派生出来的,它含有创造、创建、生成、造成等意义。因此,“创造”是指在没有先例的情况下制造出新东西的一种活动。创造侧重于从“无”到有的过程。而创新的一般含义则体现在对现有事物的更新改造过程中,在原有事物基础上通过重新排列组合所产生的一种与原事物有辩证联系的新事物,它对创造的成果进行修正、补充、完善以及新陈代谢的过程,使其得以延续并日趋完善。创新侧重于强调新事物产生的活动过程和机制。

发明和创造都指向自然界中并非以“天然状态”存在的东西,而是通过劳动产生出来的,并突出活动首创性及结果的主体生成性,两者没有明显区别。但在范围上,创造的用法比发明宽泛得多,并有继续扩大化的趋势。“创造”是创造学的核心概念。《辞海》对“创造”的解释是:做出前所未有的事情。 [15] 《现代汉语辞海》的解释是:想出新方法、建立新理论、做出新的成绩或东西 [16] 。但这两种解释均从学术角度分析则过于宽泛,不够严谨。中国创造学专家刘仲林教授在分析、综合了各种创造概念的优劣之后,从创造成果、创造过程、创造境界三个层面提出了一个三维立体的概念表达:创造是赋予新而和的存在;创造是对已知要素进行组合和选择的过程;创造是只可在实践中体会的一种不可言传的道 [17] 。按照这种理解,发明就是创造的一种体现。

发现是指首次观察到一种现象或获得某种知识,是“经研究、探索等看到或找到前人没有看到的事物或规律” [18] ,强调对已存在事物的展现,用哲学家海德格尔(Martin Heidegger, 1889—1976)的话来说,发现就是一种“解蔽”的行为或过程。发现是通过科学探索对世界已存在事物或规律的“首次知道”,其结果不是由主体完全生成的。可见,发现意味着找到独立于我们而存在的事物,包括找到一种实体、一种关系、一种理论。发现强调的是已有的事物,并不创造新的,无论是新的客体还是新的理论,都是先天存在的事物及其规律。传统的科学发现是指遵循固有的逻辑规则,揭示隐含于经验基础或客观事物中的规律。

在科学活动中,人们一般把科学上新事实、新理论等的提出称为“发现”,把技术上新器具、新流程等的提出称为“发明”。发明属于创新,这一点比较容易理解,但科学发现的创新本质却不易被人们所认识。在传统的科学发现理论中,发现和发明具有相当大的区别,也可以说,人们始终没有把科学发现视为创新。康德(Immanuel Kant, 1724—1804)就对发现与发明做了明确的区别:“发现某物,这完全不是发明,须知发现某物时,该物在发现前就已经事先存在了,只不过尚未为人所知罢了,如哥伦布之前的美洲。但是发明某物时,如火药,在制造它的师傅以前该物却是子虚乌有的。” [19] 人们把创新视为主体创造出前所未有的新事物,正是出于此种理解,发明与创新的意义相同,发明似乎是发明者完全自由的创造,而发现具有工具论价值。发现主体所做的概念建构说明,在现实客体的发现过程中所起的作用及决定性影响也被人们所忽略。

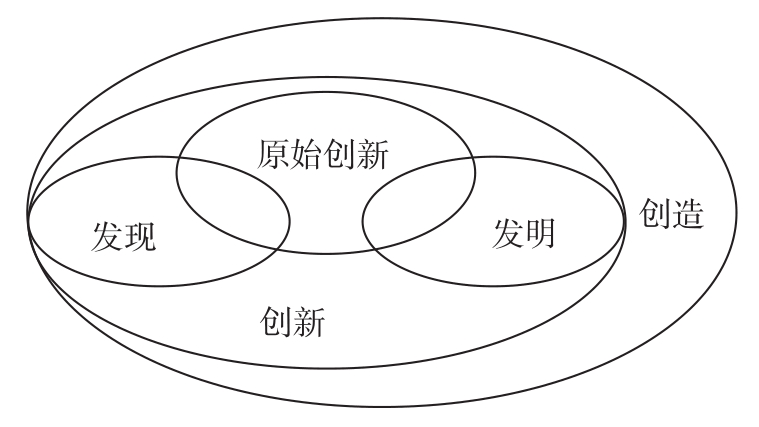

通过对这几个概念的对比分析,我们可以看出:创造、创新、发现、发明都强调活动性质的首创性或结果的新颖性。在这种意义上,它们的内涵都体现出创新的特征。这几个概念中,创造的外延最大,其次是创新的概念,创新包括科学活动中的发现、发明。发现事实、发明方法、创造理论都符合“创新”的一般含义,它们涵盖了科学领域的基本成果形式。因此,在这种共同本质的基础上,我们可以用“创新”这一概念概括发现、发明、创造,使科学活动中发明、发现在所有意义上的成果均属于科学创新。原始创新与它们之间的关系可以用文氏图表示,如图2-1所示。

图2-1 原始创新与发现、发明、创新、创造之间的关系

原始创新多指科学家和工程师的研究发明活动,这种创新是一种个人行为。技术创新的理论观点最初是由经济学家约瑟夫·熊彼特(J.A.Schumpeter, 1883—1950)于1921年在其著作《经济发展理论》中提出的。他认为,技术创新是新技术、新发明在生产中的首次应用,是指建立一种新的生产函数或供应函数,是在生产体系中引进一种生产要素和生产条件的新组合。自熊彼特首次提出创新理论之后,几十年来许多世界著名经济学家对技术创新理论都进行了深入的研究,技术创新被认为是市场经济国家经济发展理论的重要内容。例如,美国学者曼斯菲尔德(E.Mansfield)认为,当一项发明被首次应用时,可以称为“技术创新”。英国学者莫尔(R.C.Moe)在《创新的企业化管理》一书中指出,技术创新是技术制品的创始、演进和开发的过程。英国经济学家斯通曼(P.Stoneman)认为,技术创新是首次将科学发明输入生产系统,并通过研究开发努力形成商业交易的过程。澳大利亚学者唐纳德·瓦茨(Donald Watts)认为,技术创新是企业对发明或研究成果进行开发,并通过销售创造利润的过程。总之,已经有很多关于技术创新的研究和理论,它们从不同侧面说明了对技术的管理经营过程。目前,技术创新在国际上受到普遍的重视,可以说是一个方兴未艾的重要研究领域。

从上述有关技术创新的理论研究可以看出,“技术创新”这一概念与本书所谈的“原始创新”的内涵有很多不同之处。第一,技术创新侧重于经济领域,其内容主要有产品创新、工艺创新、服务创新等。原始创新侧重于科技领域,其内容主要是指重大科学发现与技术的发明创造。第二,从创新的性质看,技术创新包含根本性创新(radical innovation)与渐进性创新(incremental innovation)。其中,根本性创新是指企业首次引入的、能对经济发展产生重大影响的创新;渐进性创新是指建立在现有技术、生产能力基础之上和满足现有市场与顾客需求的一种改进性创新。根本性创新与原始创新有一定联系,它常常与科学技术的重大发现、发明相联系,其过程要经历较长的时间,一旦成功就会引发许多相关创新,并引起产业结构的深刻变化。因此,根本性创新常常借助于科学技术的原始创新。第三,技术创新的动力与着眼点主要是企业,而原始创新的动力来自科学家、技术专家与科研团体。

“知识创新”一词最先是由美国学者艾米顿(Debra M.Amidon)于1997年4月在其《面向知识经济的创新战略:智慧的觉醒》一书中提出的。他认为,所谓知识创新是指为了企业的成功、民族经济的发展和社会的进步,创造、演化、分配和应用新的思想,使其转变成为市场化的商品和服务, [20] 即知识创新是为了满足未来竞争的需要,在创新过程中除了包含构建未来可持续性发展的基础外,还要产生新的思想并将其融入有发展前景的商业产品中。艾米顿认为,与其他创新行为相比,知识创新的特征表现在以下几个方面。

(1)知识创新是创新价值体系而不是价值链。价值链的思想是线性和静态的,而创新价值体系是动态的,展现了成功创新所需要的所有相互依赖关系。

(2)知识创新是战略商业网络而不是战略商业单位。战略商业单位的管理倾向于建立各自的知识储备,而战略商业网络则鼓励创新过程中知识在合作者、客户、供应商、科研机构和竞争者之间的流动。

(3)知识创新是合作利益而不是竞争利益。竞争战略产生输赢结局,常常为在市场利润总额既定的情况下获得各自的超额利润而竞争,一方市场份额的扩大必然以另一方市场份额的减少作为代价。合作战略则鼓励通过共生合作关系建立双赢环境,使知识得到发展,从而把蛋糕做大,使双方都有利可图。

(4)知识创新是消费者的潜在需求而不仅仅是当前需求。满足市场现存需求是企业的生存之本,而着重于消费者的潜在需求则有助于发现未来的市场需求,挖掘发展的新源泉,以赢得未来的成功。

如果按照艾米顿对知识创新所下的定义,知识创新的概念就比原始创新要大而且更加抽象,它包括知识的产生、分配和使用的全过程,体现了知识经济各个层面的内容;而原始创新则侧重于原始创新知识的产生过程。两者之间的关系是知识创新包含了原始创新,后者是前者的核心内容。以中国科学院院士路甬祥为代表的国内部分学者从比较狭义的范围定义了知识创新。路甬祥院士认为:“知识创新是指通过科学研究,包括基础研究和应用研究,获得新的自然科学和技术科学知识的过程。知识创新的目的是追求新发现,探索新规律,创立新学说,创造新方法,积累新知识。” [21] 这种对知识创新的狭义理解与我们所说的原始创新的含义基本一致。因此,从较宽泛的意义讲,原始创新属于知识创新的范畴。有学者通俗地表述为:只要是给科学宝库增添了前所未有的新东西,增加了真理的颗粒,就都属于知识创新 [22] 。然而知识创新不仅有大小,而且对后续创新的意义也各不相同,其中意义重大且深远的知识创新被科技工作者和科技管理工作者称为“原始创新”。

自主创新是在我国经济社会发展的特定时期与背景下(主要指经济结构转型)出现的新概念。要理解自主创新,必须了解自主创新概念产生的时代背景。“自主”是针对“引进”,即针对我国在特定时期过分依赖引进技术而言的。改革开放初期,我国经济的快速发展主要依靠引进外资、引进技术和产品,以及人口红利等条件,在很大程度上陷入了“引进—落后—再引进—再落后”的恶性循环中 [23] 。这种循环从发展的阶段性和历史性看,虽然具有一定的合理性,但从长远来看无法实现我国经济社会的可持续发展,而且由此带来的产业结构不合理、经济增长方式粗放等问题日益凸显。自主创新正是基于这一背景产生的战略选择,是摆脱关键技术受制于人的困境的战略举措,也是提升国家核心竞争力的重大部署。

2005年10月,在中共中央十六届五中全会上,党中央明确提出自主创新概念。2006年10月19日,中共中央公布的《关于制定“十一五”规划的建议》中提出:“要深入实施科教兴国战略和人才强国战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节,大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。”可见,自主创新主要包括原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新。其中,原始创新是自主创新体系的基础,是创新主体自主、独立完成科技创新,实现技术突破的途径和方式,是提升科技竞争力的重要源泉。集成创新是一种源于系统创新要素集成基础的自主创新。引进消化吸收再创新是国际上技术相对落后的国家和地区实现技术跨越式发展的普遍做法,是创新主体通过学习、模仿率先创新者的方法进行消化吸收、二次开发和再创新的过程。自主创新内容的三个方面之间是相互关联的。原始创新往往孕育着科学技术质的飞跃,是科技创新能力的重要基础和科技竞争力的源泉。集成创新是当今科学技术发展的一个重要特征,主要是指围绕一些具有较强技术关联性和产业带动性的战略产品及重大项目,将各种相关技术有机融合起来,实现一些关键技术的突破甚至引起重要领域的重大突破。在经济全球化条件下,自主创新不能封闭起来进行,而是应该开展广泛的对外科技合作与交流,完善引进技术的消化吸收和再创新机制,充分利用人类共同的科技成果 [24] 。

一方面,从创新源层面看,原始创新与自主创新是内在一致的。原始创新是自主创新的重要内容之一,能体现创新主体的创新能力。自主创新是指创新主体依靠自身的资源进行研究开发,实现创新科技成果的商品化,并最终获得市场的创新效益。在现有的原始创新成果里,绝大多数是自主创新。因此,重视并强调科技的自主创新,其实质或根源是强调科技原始创新,强调创新的源头与创新的自主性、独立性。另一方面,原始创新与自主创新之间并非简单的单一包含关系,它们也有区别,并非所有的自主创新都是原始创新。两者的区别主要有两点。第一,原始创新是自主创新的三种类型之一,原始创新是自主创新的基础和源泉。原始创新关注科学与技术方面基础性或关键性的科技创新,从而与一般渐进性的自主创新相区别。与自主创新相比,原始创新更加突出创新的逻辑优先性、创新源的地位优先性、创新发展的引领性;而自主创新除了原始创新外,还包括技术的消化、吸收、改进等,侧重于创新的主体性、独立性与自主性。第二,原始创新的主体是科技工作者(如科学家、技术专家等),其目标是实现重大理论创新与技术变革、重大发明创造等;而自主创新是指以企业为主体的创新行为,其目标是以技术创新实现市场化运作,以期获取经济效益和社会效益。原始创新的源头在高校和科研机构,之后才有企业的介入;而集成创新与引进消化吸收再创新的源头则主要在企业,因此企业的创新活动更多地表现为集成创新和引进消化吸收再创新。