今天,所有的人类个体都只属于一个特定的亚种——现代人。在这个星球上,我们是孤独的。我们曾经战胜,甚至是消灭了其他的人类亚种。现代人扩张的时间基本上不早于5万年前,从那时起,现代人就开始席卷欧亚大陆,同时,在非洲大陆上也出现了人类大规模的流动。时至今日,现存的、跟我们血缘关系最近的亲戚是非洲猿类:黑猩猩、倭黑猩猩和大猩猩。然而它们都还不能制作复杂工具或者使用概念性语言。但是,一直到大约4万年前,世界上还生活着多种古老型人类的群体,生理上他们与我们相差甚大,但已经能够直立行走,也具备了很多现代人的能力。这些古老型人类和我们到底有什么关系?要回答这个问题,考古学记录已经是江郎才尽,而DNA记录正好能够大展身手。

在尼安德特人身上,这个问题显得更加急迫一些。大约4万年前以后,欧洲被一群大个头统治着,他们的脑容量比现代人的平均水平还稍微大一些。1856年,一群矿工在德国尼安德山谷(Neander Valley)的一个石灰石采石场发现了他们的化石,尼安德特人(Neanderthal,德语中“Thal”或“Tal”的意思就是“山谷”)也从此得名。多年来,围绕着尼安德特人发生了无休无止的争论:这些残骸,到底是来自一个发育畸形的现代人,一位现代人的祖先,还是属于一支早已远离现代人的支系?实际上,尼安德特人是第一种被科学认可的古老型人类。在1871年出版的《人类的由来》( The Descent of Man )一书中,达尔文认为,人类和其他动物一样,都是演化的产物。 1 尽管达尔文自己没有意识到他们的重要性,但最终,尼安德特人还是被承认是一个与现代人关系更密切,而不是与现存的猿类血缘更近的人类亚种。这有力地支持了达尔文关于过去一定存在着这样的种群的理论。 (20)

在接下来的一个半世纪里,人们发现了越来越多的尼安德特人骸骨。研究表明,尼安德特人是在欧洲由更古老的人类演化而来的。在大众的观念中,他们还得到了一个野蛮、残忍的名声,但实际上,他们与我们的差异并没有那么大。这个原始人的名声,很大程度上来自1911年对法国圣沙拜尔(La Chapelle-aux-Saints)出土的尼安德特人骸骨所进行的一次漫不经心的重建工作。 (21) 但是,从我们所有的证据来看,在大约10万年前,尼安德特人的行为其实和我们的直接祖先一样复杂,而这些祖先已经是解剖学意义上的现代人了。

不管是尼安德特人,还是解剖学意义上的现代人,都使用一种被称之为“勒瓦娄哇”(Levallois)的技法来打造石器。这种技法需要相当高的认知技巧和肢体灵活性,跟在约5万年前以后欧亚旧石器时代晚期和非洲石器时代晚期中涌现出来的工具制造技术不相上下。使用这种技法时,先要精心打理石核,再将石片敲下来,最后得到的工具跟原先的石核相比已经焕然一新,所以工匠们必须事先在脑海中构想好成品的形状,然后严格地执行每一个复杂的步骤,才能把工具制造出来。

还有一些其他可以证明尼安德特人拥有复杂认知能力的证据,例如他们对病人和老人有意识的照顾。从伊拉克的沙尼达尔洞穴(Shanidar Cave)挖掘出来的9具骸骨有着刻意墓葬的痕迹,而且其中一具属于一位半盲、手臂萎缩的老人,这说明他在生前应该受到了朋友和家人的精心照顾,否则他不可能一直存活下来。 2 尼安德特人也具备了某种符号表达的能力。例如,在克罗地亚的克拉皮纳洞穴(Krapina Cave)中,人们发现了用鹰爪制成的饰品,而这些饰品可以追溯到13万年前。 3 还有,在法国的布吕尼屈厄洞穴(Bruniquel Cave)深处所发现的石圈建筑,更是可以追溯到18万年前。 4

尽管有如此多的相似性,尼安德特人和现代人之间还是有着很大差别的。一篇写于20世纪50年代的文章称,把一个尼安德特人扔到纽约地铁上也没人会注意。“只要给他洗澡、刮胡子,再穿上现代人的衣服就行了!” 5 但实际上,尼安德特人突出的前额、浑身的肌肉还是会出卖他的。他们与当代人的差异,可比当代人之间的区别要明显得多。

尼安德特人和现代人邂逅的场景也让许多小说家浮想联翩。诺贝尔文学奖获得者威廉·戈尔丁(William Golding)于1955年发表了《继承人》( The Inheritors ),其中就描述了一群尼安德特人被现代人所杀,后者又抚养了尼安德特人遗孤的故事。 6 美国作家琼·奥尔(Jean Auel)1980年发表的《爱拉与洞熊族》( The Clan of the Cave Bear ),则讲述了一个现代女孩被尼安德特人抚养长大的故事。这本书的奇妙之处在于,将两个同样复杂的人类种群之间的密切关系以一种戏剧化的方式体现出来,彼此之间那种既相似、又陌生的关系一览无余。 7

有很多科学证据证明现代人和尼安德特人曾经相遇过。最直接的证据来自西欧,那里的尼安德特人在大概39 000年前就消失了。 8 现代人到达西欧应该至少是在此前几千年发生的事情,意大利南部富马内洞穴(Fumane Cave)内的发现可以证明这一点,在那里,约44 000年前,具备尼安德特人特征的工具已经让位给了典型的现代人使用的工具。在欧洲西南部,人们在一批尼安德特人的骸骨中发现了具备现代人特征的工具,考古学家们称其具有查特佩戎风格(Châtelperronian),而这些工具可以追溯到44 000年到39 000年前。有些人认为,尼安德特人是在模仿现代人的工具制作工艺,或者是两拨人在互相交换工具或原材料。还有一些考古学家持不同意见。总之,人们至今还在为这些查特佩戎风格的人造物到底出自谁手而争论不休。 9

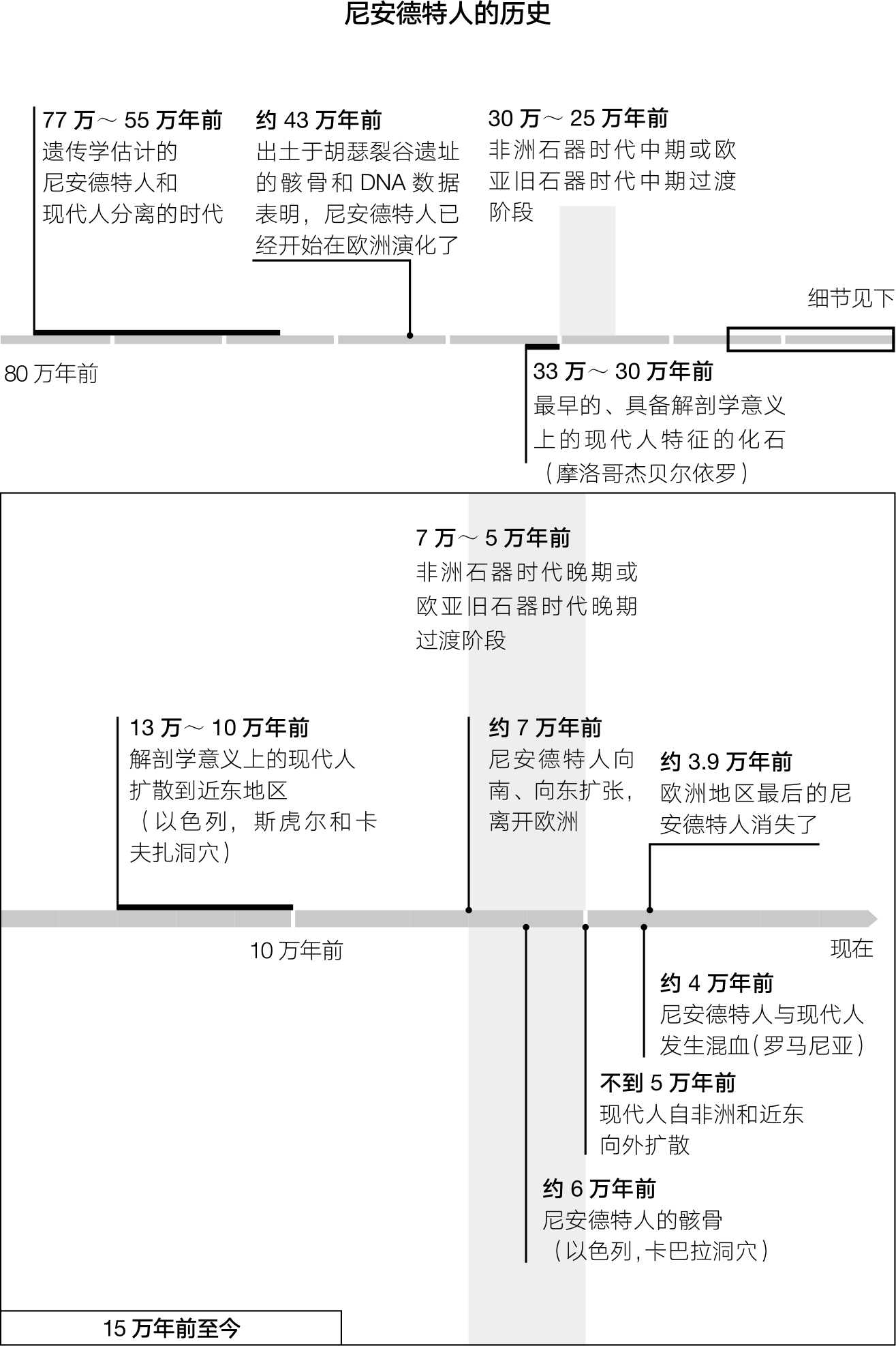

我们几乎可以肯定,除了欧洲,尼安德特人和现代人在近东地区也相遇过。如图6所示,大约7万年前以后,一支强大的尼安德特人从欧洲出发,一路所向披靡冲到了中亚的阿尔泰山脉区域,并从那里进入了近东地区。而当时的近东地区都是现代人的地盘,从以色列迦密山的斯虎尔洞穴(Skhul Cave)、以色列下加利利地区的卡夫扎洞穴(Qafzeh Cave)挖掘出来的13万年到10万年前的现代人遗骸就证明了这一点。 10 后来,尼安德特人进入了近东地区,并在迦密山的卡巴拉洞穴(Kebara Cave)中留下了他们的痕迹:一具60 000年到48 000年前的骸骨。 11

图6 尼安德特人和现代人的往来

大约从40万年前起,尼安德特人就一直统治着欧亚西部,统治范围向东一直延伸到阿尔泰山脉。在至少12万年前,现代人就曾涌入过尼安德特人的势力范围,但尼安德特人顶住了。然后,从6万年前起,现代人开始第二次从非洲进入欧亚大陆。这一次,没过多久,尼安德特人就销声匿迹了。

我们别以为现代人每次都把尼安德特人打得落花流水,其实一开始是尼安德特人气势汹汹地走出欧洲,而现代人节节败退。然而,到了6万年前以后的某段时期,现代人开始在近东地区大行其道。这次轮到尼安德特人时运不济了,他们不仅在近东地区而且最终在欧亚大陆的所有地方都绝迹了。因此,在近东地区至少有两次尼安德特人和现代人的正面交锋:第一次是在大约10万年前或者更早,早期现代人首次聚集于此并形成了一个种群,与扩张至此的尼安德特人撞了个正着。第二次是在6万年到5万年前之间的某个时间里,现代人卷土重来,终于将尼安德特人驱逐殆尽。

那么,这两个种群之间是否存在混血呢?尼安德特人是否是某些当代人类个体的直接祖先呢?固然,从骸骨上可以找到一些混血的证据。埃里克·特林考斯(Erik Trinkaus)从罗马尼亚的骨头洞穴(Oase Cave)中鉴定出了若干他认为是介于现代人和尼安德特人之间的骸骨。 12 然而有时候,骨骼特征相同,只能反映他们遇到的外部环境压力相同,并不一定意味着两者拥有共同祖先。这也就是为什么考古记录和骨骼记录都不能百分百地确定尼安德特人和我们的关系。于是,基因组研究又要大放异彩了。

早期研究古DNA的科学家们几乎都将注意力放在了线粒体DNA上,这有两个原因。首先,每个细胞中都有大约1 000个线粒体DNA的副本,而基因组其余部分大多只有两个副本,所以,提取线粒体DNA的成功率更高。其次,线粒体DNA的信息密度高:对于给定数量的DNA字母,与基因组内的大多数其他位置相比,线粒体DNA的差异性更大。只要DNA字母能被正确地解析出来,那么与其他位置相比,通过线粒体DNA对遗传学上的分离时间进行测量的精度就能更高。通过线粒体DNA数据,人们确定了尼安德特人和现代人共同母系祖先的时间,这一时间比原来预想的要早 13 ——目前最好的估计是47万到36万年前 14 。线粒体DNA分析也证实了尼安德特人非常独特。他们的DNA类型远远落在当代人类基因的变异范围之外,而尼安德特人和我们的共同祖先所生活的时代,比“线粒体夏娃”要久远好几倍。 15

尼安德特人的线粒体DNA是无法证实他们与现代人相遇的时候是否发生了混血的,但同时也无法排除他们对当今非洲以外人群贡献了高达25% (22) 的血缘的可能性。 16 谈到这点,我们之所以无法仅依靠线粒体DNA下断言,背后是有原因的。毕竟当时只有一个或者几个女子能够有幸将其线粒体DNA一直传承到现在,就算是当今非洲以外现代人的确携带着足够多的尼安德特人血统,如果当时的那几个女子都属于现代人,那么今天我们看到的线粒体模式也是说得通的。 (23) 所以,仅依靠线粒体DNA数据是无法下确定性的结论的,然而科学界的正统观点还是认为尼安德特人和现代人从未发生过混血。这种正统观点一直占据主导地位,直到斯万特·帕博的团队从尼安德特人身上提取到了全基因组DNA。有了全基因组的数据,我们终于可以研究尼安德特人全部祖先的历史了,而不仅仅是少数母系祖先的过去。

在尼安德特人的线粒体DNA序列被解读后的十年里,古DNA技术在效率上取得了巨大提升,使得我们对尼安德特人的全基因组测序成为可能。

2010年以前,古DNA研究的主要手段是一种被称为聚合酶链反应(polymerase chain reaction, PCR)的技术。这个技术需要先选择一段DNA作为目标,然后合成大约20个字母长的DNA片段,使之与目标片段两侧的基因组序列相匹配。通过这些片段可以挑出基因组特定的目标部分,再通过酶的作用对目标部分大量复制。结果就是样品中的一小段目标DNA片段被提取出来,并通过复制形成了大量的相同目标序列。这种方法抛弃了大多数DNA(非目标部分),但无论如何,它提取出了一些我们感兴趣的DNA。

新方法则完全不同,它所依赖的是对样品中的全部DNA进行测序,而不管其来自基因组的哪个部分,也不用根据目标序列预先选择DNA。它充分利用了新测序设备的强大能力——从2006年到2010年间,此项能力至少将测序的成本降低至万分之一。之后,再利用计算机对数据进行处理,将一个基因组的大部分拼接出来,或者从中挑出一个感兴趣的基因。

帕博的团队克服了多项困难才将此项技术付诸实用。首先,他们需要找到一根可以提取出足够多DNA的骨头。人类学家经常与化石打交道,所谓化石,也就是完全矿化的骨头。但是,从真正的化石中是得不到任何DNA的。因此,帕博寻找的是没有完全矿化仍保留着有机物质的骨头,只有这样的骨头中才有可能保存着完好的DNA片段。其次,假设他们可以找到保存着完好DNA的“完美样本”,他们还要解决微生物DNA对样本的污染问题。一个个体死亡后,侵入骨骼的细菌、真菌等都可以造成这种污染。实际上在古样本中的大部分DNA都来自于此。最后,他们还要考虑研究人员,也就是考古学家或者分子生物学家们本身带来污染的可能性,这些研究人员在处理样品和化学试剂的过程中,都有可能在这些物品上留下自己的DNA。

污染是研究古人类DNA的大敌。污染带来的基因序列会误导分析人员,因为处理骨头的现代人个体和被测序的个体之间即便亲缘关系极其遥远,也是相关的。要知道,在一个保存完好的样本中,尼安德特人的古DNA片段一般也就是40个字母长,而现代人和尼安德特人之间的差异是大约600个字母中有1个不同,所以有时的确无法判断一段特定的DNA片段到底是来自骨头还是来自操作人员。污染,屡次让研究人员头疼不已。例如,2006年,在全基因测序开始前,帕博的团队先做了个试验,尝试着对尼安德特人的约100万个DNA字母进行了测序。 17 结果发现,序列中有很高的比例其实是来自现代人的污染物,严重影响了研究人员对数据的正确解读。 18

为了将污染对古DNA分析的影响降至最低,研究人员自2006年开始就采取了很多现代化的措施,而且这些措施越来越精细,包括一系列强制性预防措施。帕博和他的团队在2010年成功地测序了一个未受污染的尼安德特人基因组。在这次测序中,他们借鉴了微芯片制造中使用的洁净空间工艺,建立了“洁净室”,并将每一块筛选出来的骨头都放入其中。房间顶部的紫外线灯和外科手术室中使用的是同一类型,只要房间内没人,灯就会打开,将污染的DNA转化为无法测序的形式。紫外线同时也会破坏样本外部的古DNA,但研究人员可以在样本上钻孔,以此来获取未被破坏的DNA。任何微小的灰尘,也就是任何超过一根头发宽度的千分之一的东西,都可能含有DNA,所以空气也都是被严格过滤的。同时,房间内经过加压后,空气只能从内向外流动,这样一来,实验室外的DNA就不会飘逸进来污染样本了。

整套设施中有3个独立的房间。在第一个房间中,研究人员要穿上连身的工作服,戴上手套和面罩。进入第二个房间后,他们将用于取样的骨头放置到一个容器内,并将其暴露于高能紫外线辐射之下。同样,这么做的目的是将污染DNA转化为无法测序的形式。然后,研究人员使用无菌的牙科钻头在骨头上穿孔,将产生的数十或数百毫克的粉末收集起来,放在经紫外线照射过的铝箔上,最后再将这些粉末倾倒入紫外线照射过的试管里。在第三个房间中,他们将粉末投入化学溶液内以去除矿物质和蛋白质,然后再将溶液通过纯二氧化硅砂砾,这些砂砾在合适的条件下会把DNA留下来,而让其他杂物通过。这些杂物如果不去除的话,会对测序所需要的化学反应产生毒害作用。

至此,研究人员就可以将得到的DNA片段转化为可以测序的形式了。首先,他们利用化学方法,将在地下埋藏了数万年、已经降解的DNA片段上破裂的两端去除。为了进一步去除污染影响,帕博和他的团队在DNA片段的两端附加上了一个人工合成的字母序列,也就是一个化学“条形码”。那么,在打上化学条形码后,任何进入实验过程的污染序列,都可以与古样本的DNA区分开来。最后一步,则是将分子适配器附着在DNA片段的任一端,然后就可以在某一台新仪器里进行测序了。就是这种新仪器,使得测序工作的成本降至以前的几万分之一。

保存最完好的尼安德特人样本出自克罗地亚高原地区的凡迪亚洞穴(Vindija Cave),这是3块有着近4万年历史的上肢和下肢骨骼。经测序后,帕博的团队发现,他们所获得的绝大部分DNA片段都来自已经定植在骨骼上的细菌和真菌。不过,在将数百万个DNA片段与当代人类及黑猩猩的基因组序列(作为参考基因组)进行比较之后,他们终于挖出了“金子”。这些参考基因组就像是拼图游戏盒上的图片,可以帮助他们将DNA的微小片段对齐。最终人们发现,这些骨骼中含有约4%的古老型人类的DNA。

在2007年,帕博意识到我们已经能够对尼安德特人的几乎整个基因组进行测序了,于是他组建了一个由专家组成的国际团队,希望分析的专家能够充分地利用这难得的数据。我,以及我的首席合作伙伴——应用数学家尼克·帕特森(Nick Patterson),就是在这个时候参与进来的。帕博之所以邀请我们参与,是因为在过去的5年里,我们已经成为研究人类群体融合的革新者。我曾多次前往德国,在证实尼安德特人和部分现代人之间存在混血现象的过程中,发挥了重要作用。

不幸的是,我们所分析的尼安德特人基因组序列充满了错误。之所以这么说,是因为单纯从数据的角度来看,在尼安德特人和现代人从两者的共同祖先分离后,尼安德特人支系上发生的突变居然是现代人支系的好几倍!大部分尼安德特人支系上的突变一定是假的。遗传突变发生的速率基本是恒定的,而尼安德特人的骸骨历史这么久远,比起当代人,他们离共同祖先的时间更近,所以他们积累的突变数目应该更少才对。根据这种“突变”过度发生的程度,我们估计在尼安德特人的基因组序列上,每200个DNA字母中就有一个错误,也就是错误率高达0.5%。这个差异看起来似乎很小,但它仍然比尼安德特人和当代人基因组之间真正的差异密度要高多了,所以,大多数我们所发现的遗传差异是由测量过程的误差所导致的,而不是真实情况。为了解决这个问题,我们将研究限制在那些已知在当代人类个体之间存在着差异的基因组位置上,而在这些位置上,0.5%的错误率并不会对分析结果产生干扰。正是在这些位置上,我们设计了一套数学检验方法,并借此测量尼安德特人到底跟哪些当代人的血缘关系更近一些。

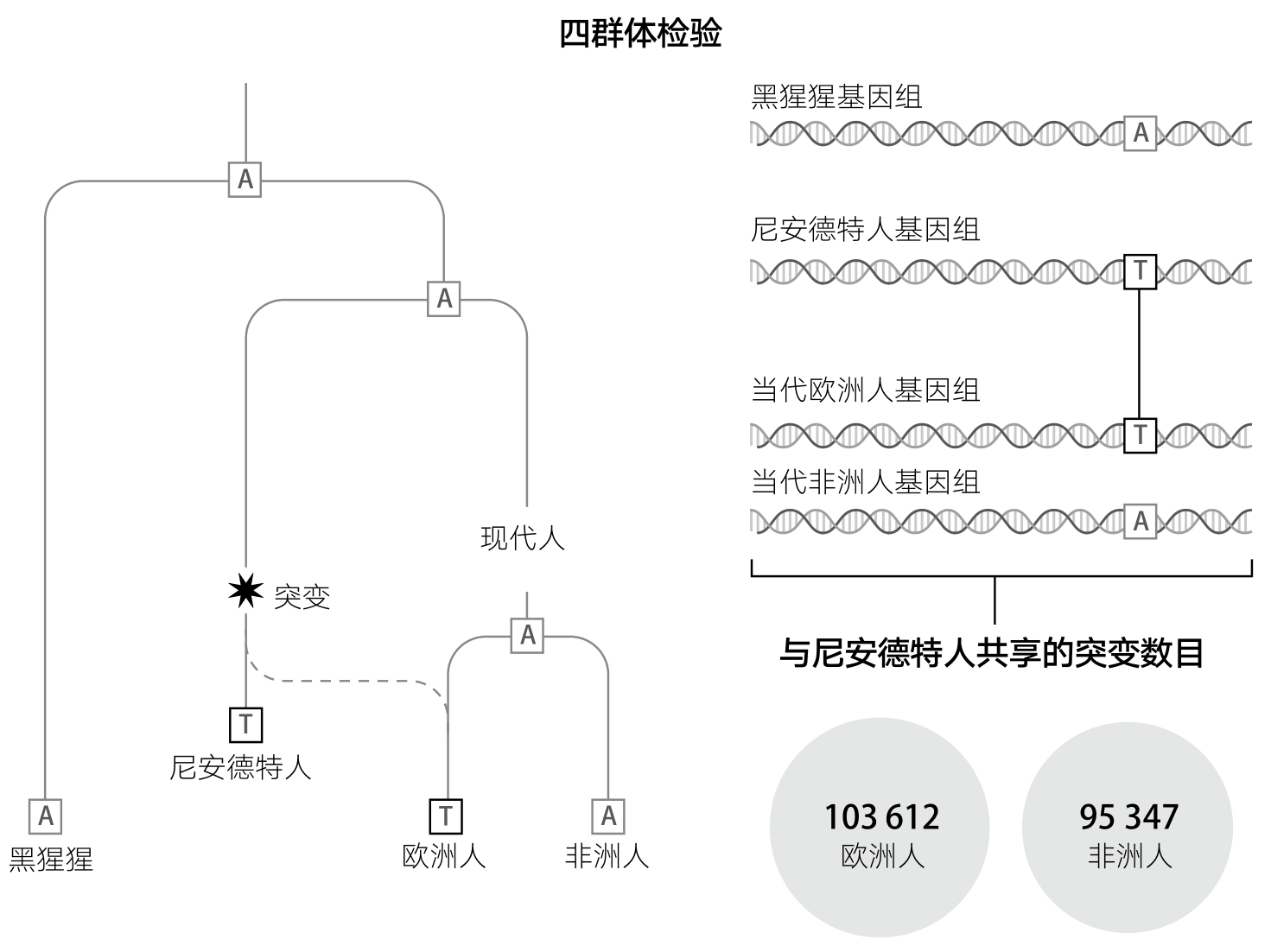

我们开发的这种检验方法现在被称为“四群体检验”(Four Population Test),而且已经被广泛地应用到了不同群体的比较工作中(见图7)。该测试以4个基因组同一位置上的DNA字母作为输入:例如,两个现代人的基因组、尼安德特人的基因组、黑猩猩的基因组。在某些位置上,如果存在着一个突变,它既能将两个现代人的基因组区分开来,又存在于尼安德特人的基因组上,那么这种突变一定是在尼安德特人和现代人最终分离之前产生的。我们开发的测试方法会去检查尼安德特人与这两个现代人的匹配率是否不同。如果这两个现代人是同一个共同祖先种群的后裔,而且这个共同祖先与尼安德特人的祖先早已分离,那么这个突变就没有理由只在其中的一个现代人身上传承下来,于是,尼安德特人分别跟两个现代人的基因组之间的匹配率也应该是一样的。相反,如果尼安德特人只跟其中一个现代人的祖先发生过混血,那么,这个现代人就应该与尼安德特人共享更多的突变。

图7 四群体检验

我们可以通过“四群体检验”来测试两个群体与其共同祖先的关系。例如,与黑猩猩相比,尼安德特人的祖先曾发生一个突变,即上图中字母T。而尼安德特人与欧洲人所共享的突变数目,比与非洲人所共享的突变数目要多9%。这说明在历史上,尼安德特人曾与欧洲人的祖先发生过混血。

在我们检验了多个当代人类群体后,我们发现,尼安德特人与欧洲人、东亚人和新几内亚人的血缘亲疏程度都差不多,但与所有非洲以外人群的血缘关系都比所有撒哈拉以南非洲人要更亲近些,后者包括相差很大的西非人、非洲南部的桑人采猎者等。差异并不大,但这种差异只是一种偶然事件的概率比1/10 15 还要低。这就是数据告诉我们的结论。假如尼安德特人曾经与非洲以外人群的祖先发生过混血,而与非洲人的祖先没有产生过什么瓜葛,那么这种结论也就在预期之中了。

当时我们对此结论持着怀疑的态度。原因很简单,这跟当时科学界的共识相抵触,而这种共识对我们团队中的很多人来说,早已成了根深蒂固的理念。早在1987年,帕博在实验室里开展博士后工作时,就发现在人类线粒体DNA系谱图上最深的分支都来自非洲,这有力地支持了现代人的非洲起源说。1997年,帕博的另一项研究表明,尼安德特人的线粒体DNA远远超出了所有现代人的差异范围,这再次加强了现代人全部起源于非洲的证据。 19

我在一开始加入尼安德特人基因组项目时,也是强烈反对尼安德特人与现代人混血的可能性的。我的博士生导师是大卫·戈尔茨坦,而他的导师是卡瓦利-斯福扎,卡瓦利-斯福扎曾构建过一个以完全的“走出非洲”为核心的人类演化模型,所以我对这个模型深信不疑。我所了解的遗传学数据都和“走出非洲”模型吻合得天衣无缝,所以在我看来,最严格的“走出非洲”假说,也就是那个不给尼安德特人和现代人的混血留下任何一点位置的版本,才是一个好的选择。

正因为这个背景,我们对所发现的尼安德特人与现代人混血的证据深表怀疑,因此我们采用了一系列异常严格的测试,来找出这些证据中的问题。我们怀疑结果可能依赖于采用的基因测序技术,但我们从两种完全不同的技术所得到的答案是完全一致的。我们又认为这也许是古DNA测序中的高错误率所造成的假象,特别是我们已经知道某些特定的DNA字母更容易受到影响。然而,无论我们分析的是什么突变类型,结果都一样。我们又怀疑尼安德特人的样本是不是被当代人给污染了。尽管帕博的团队已经在实验室里采取了相应的措施,尽管我们已经对数据进行了检验以测量现代人DNA污染的程度,而且检验结果表明就算污染存在的话,也是非常小的,根本不可能导致我们所观察到的结果,我们依然无法放心、依然怀疑这可能是当代人DNA污染的结果。但是,即便真的存在当代人的污染,结果也不应该是现在这个样子。如果有污染的话,那么它更可能来自欧洲人,因为几乎所有尼安德特人的骨头都是由欧洲人挖掘、处理的。但是,我们所看到的尼安德特人的基因组序列与欧洲人、东亚人、新几内亚人的接近程度都差不多——这可是3种截然不同的人群。

半信半疑的我们继续寻找是否还有什么没想到的因素可以解释我们的发现。2009年6月,我参加了一场在密歇根大学举办的会议,在那里我碰到了拉斯马斯·尼尔森(Rasmus Nielsen),他一直在对来自世界各地不同人群的基因组进行全面的研究。在基因组的大多数区域,非洲人的遗传多样性都比非洲以外的人群高,而且在人类系谱图中最早分化出来的支系都在非洲,这些模式就跟从线粒体DNA上看到的是一样的。但是,尼尔森也发现了,在基因组上的少数几个位置上,非洲以外人群的遗传多样性比非洲人要更高,这是因为在这些位置上有一些只存在于非洲以外人群中的序列。这些序列很可能就是来自与非洲以外人群发生过混血的古老型人类。后来,尼尔森与我们一起合作,将他与同事发现的12个特定的基因组区域与我们的尼安德特人基因组数据进行比较。他发现,其中有10个与尼安德特人的基因组序列高度相似。这么高的比例绝不是偶然事件,说明尼尔森所找到的高度分化的DNA序列基本上就是源自尼安德特人。

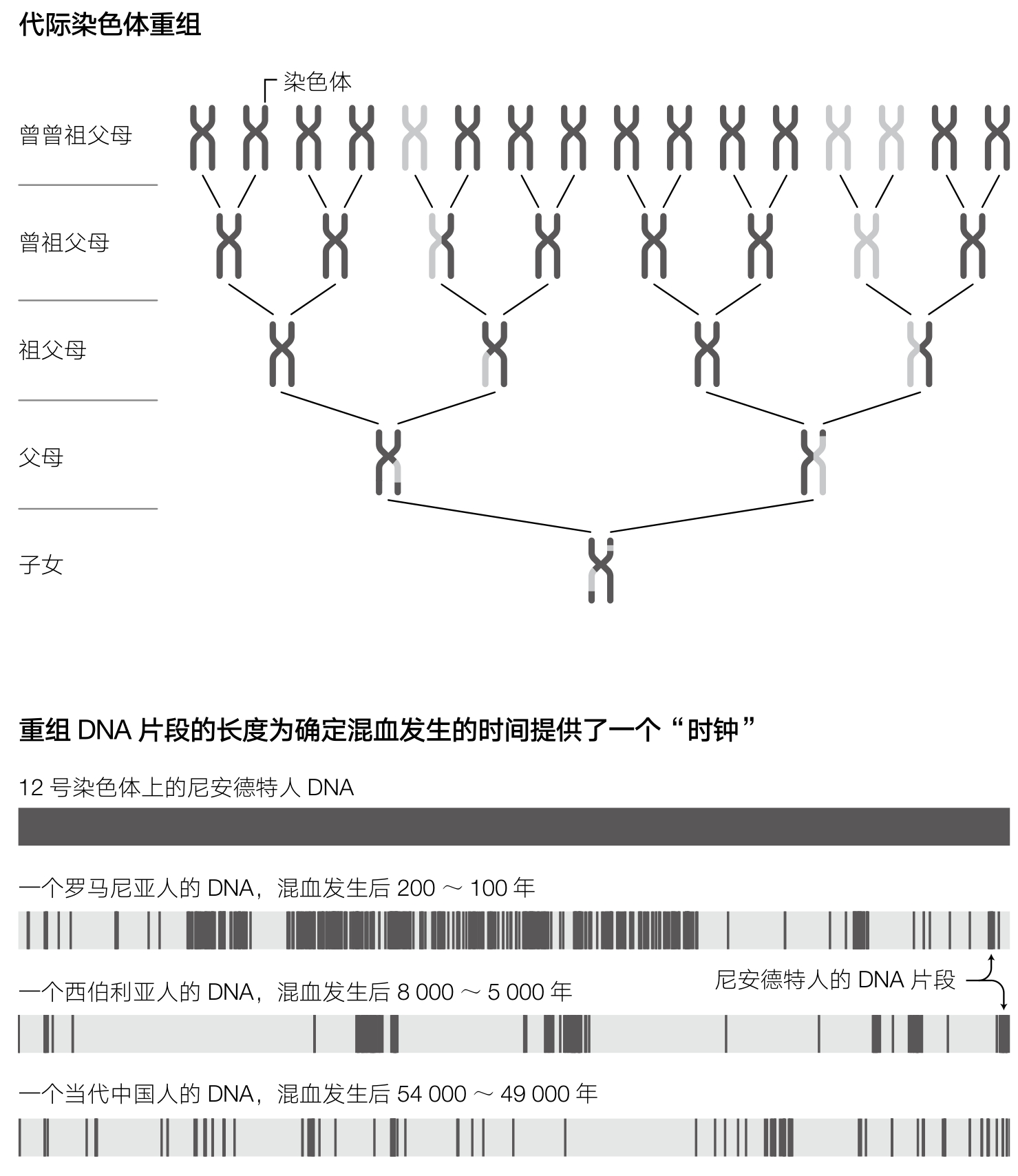

接下来,我们要知道与尼安德特人有关的遗传物质是在什么时候进入非洲以外人群的。为了达到这个目的,我们需要利用染色体自然存在的重组过程(见图8)。重组过程是指,在人类的精子或卵子的产生过程中,两个亲本DNA发生较大片段的交换,从而产生了新的拼接而成的染色体,并将其遗传到下一代。例如,假设一位女子是尼安德特人母亲和现代人父亲的第一代后代,那么在她的体细胞里,每一对染色体都包含一条完整的尼安德特人染色体和一条完整的现代人染色体。但是,因为卵细胞生成过程中存在着重组,她的卵细胞内则包含有23条混合染色体,卵细胞里的每一条染色体都有可能是前半段来自尼安德特人母亲,后半段来自现代人父亲。假设她与现代人再次混血,而且这种混血一代一代持续发生下去,在这个过程中,重组会像食物处理机里的旋转刀片一样,在每一代人的体内随机地切割着亲本DNA,多代以后,尼安德特人的DNA就会被切割成了越来越小的片段。通过测量当代人身上与尼安德特人有关的DNA片段的典型长度,我们就可以得知,从尼安德特人的DNA进入现代人的祖先体内起,时间已经流逝了多少代。(至于该典型长度,可以从当代人基因组中,与撒哈拉以南非洲人相比,更接近尼安德特人的序列长度得出。)

图8 利用染色体重组判断混血发生时间

当一个人产生精子或卵子的时候,他或她所携带的23对染色体中,每一对都只能向后代遗传其中的一条。而这条染色体本身也是从其父母那里继承来的染色体的拼接版本。这意味着,混血次数越多,现代人基因组上源自尼安德特人的DNA片段的长度就越短。图中是12号染色体的实际数据。

采用这种方法,我们发现在86 000年到37 000年前,至少有部分尼安德特人的遗传物质流入了当今非洲以外人群身上。 20 此后,通过对一具来自西伯利亚的现代人进行的古DNA分析,我们进一步修正了这个时间段。放射性碳定年法 (24) 表明这个现代人生活在45 000年前,而在他体内存在的、源自尼安德特人的DNA片段,比在当代人类身上发现的、源自尼安德特人的片段平均要长7倍,说明这个西伯利亚人生存的年代距离混血发生的时间要近得多,从而把混血发生的时间段精确定位到54 000年到49 000年前。 21

但一直到2012年,我们还是无法证明这种混血指向的就是尼安德特人。其中最严厉的质疑声来自格雷厄姆·库普(Graham Coop),他不是不相信我们检测出了现代人和古老型人类之间的混血,而是指出,这种混血也许不是发生在尼安德特人身上。 22 相反,也许存在某种未知的古老型人类,而且他们恰巧是尼安德特人的远亲。

一年之后,我们终于有办法可以将库普提出的这种可能性排除在外了。帕博的实验室从南西伯利亚的一段足趾骨头上,提取出了高质量的尼安德特人基因组序列,年代是至少5万年前(如果一份样本的年代久于5万年,放射性碳定年法只能提供一个最近年代,所以其实际历史很可能比5万年要久远很多)。 23 在这个基因组序列上,我们可以收集到比克罗地亚尼安德特人多将近40倍的数据。只要有足够的数据量,我们就可以对序列进行交叉检验并修正错误。最终得到的序列错误率比大多数从当代人身上得到的基因组序列都要低。如此高的质量使得我们更有条件基于突变的数目来判定尼安德特人与现代人的亲缘关系。我们发现,西伯利亚尼安德特人在过去的50万年内,与如今的撒哈拉以南非洲人之间几乎找不到任何共同祖先,然而,与非洲以外人群之间则能找到在过去大概10万年内的共同祖先。这个年代恰好与尼安德特人在欧亚西部定居的时间吻合。这就证明了混血的确发生在尼安德特人身上,而不是他们的远亲之类的群体。

那么,在今天非洲以外人群身上,到底有多少尼安德特人的血统呢?我们发现,当今非洲以外人群的基因组中,大概有1.5%~2.1%源自尼安德特人 24 ,东亚人身上多一些,而欧洲人身上却少一些,尽管实际上欧洲是尼安德特人的老家 25 。之所以如此,我们现在知道至少一部分原因是遗传稀释。从生活在约9 000年前的欧洲人身上的古DNA中发现,在农业社会前,欧洲人身上的尼安德特人血统所占比例和今天的东亚人是一样的。 26 当代欧洲人身上尼安德特人的血统占比有所减少,这主要是因为在当代欧洲人的血统之中,还有一部分来自另一个祖先群体,而在与尼安德特人混血之前,这个群体就已经与其他的所有非洲以外人群分离了(从古DNA中已经发现了这个早期分离出去的群体,在本书的第二部分里我会讲述他们的故事)。源自这个祖先群体的农民在欧洲扩散后,就把来自尼安德特人的血统给稀释掉了,但这种扩散和稀释在东亚没有发生过。 27

如果仅看考古学证据的话,尼安德特人与现代欧洲人的混血似乎也是一件水到渠成的事情,毕竟欧洲是尼安德特人的发源地。但混血是不是主要发生在欧洲呢?遗传学数据就无法告诉我们准确答案了。遗传学数据可以反映人与人之间的亲缘关系,但考虑到人类即便是靠步行也有可能在一生中辗转数千公里,所以我们不能根据携带某些DNA的当代人住在哪里,就得出结论说历史上的某些遗传事件发生在哪里。如果说过去几年的古DNA研究揭示了些什么,那么最确定无疑的就是,当代人类生活的地理分布往往与其祖先的居住地南辕北辙。

不过,这不能阻止我们对混血在地理上的起源做出一些合理的猜测。目前,在欧洲、东亚、新几内亚都发现了混血的证据,而欧洲在某种意义上是欧亚大陆的一个死胡同,现代人向东扩张的过程中不大可能绕道欧洲。于是,又回到了那个问题,尼安德特人和现代人是在哪里邂逅、融合,从而产生了一个人群,并随后向欧洲、东亚和新几内亚扩张的呢?考古学家们已经证明,在近东地区,13万年到5万年前的时间里,至少有过两次此消彼长的现象,尼安德特人和现代人互相交换了主导的地位。人们会很自然地猜想,也就是在这个阶段两者相遇了。这么一来,对于欧洲人和东亚人所共享的那部分尼安德特人血统,也就有了一个合理的解释。

那么混血有没有在欧洲发生过呢?2014年,帕博的团队对罗马尼亚骨头洞穴中发现的骸骨进行了DNA测序。埃里克·特林考斯曾经根据其头骨与尼安德特人和现代人都相似的特性,将其解读为两者的混种。 28 放射性碳定年法证实这具骸骨来自大约4万年前,而我们的数据分析则表明,这个骨头洞穴个体 (25) 拥有6%~9%的尼安德特人血统,远高于我们在当代非洲以外人群身上发现的2%。 29 在这个个体身上,我们发现某些尼安德特人的DNA片段能够占到他的染色体长度的1/3——长度很长而且还没有被重组打断,基于此,我们可以非常有把握地判断,如果在他的家族系谱中向前追溯的话,六代之内必定有一个真正的尼安德特人祖先。而且这种结果不是由污染造成的,因为假如有污染存在的话,尼安德特人的血统比例会被稀释而不是增加。同时,污染会导致与尼安德特人的匹配位置是在基因组里随机出现的,而不会像现在这样成片成片出现。只要找出哪些突变与尼安德特人而非与现代人更相近,并沿着基因组序列将这些突变的位置打印出来,我们用肉眼就可以识别出大块的尼安德特人DNA片段。有图有真相,混血的证据一目了然,甚至不需要什么统计学手段来证明了。

这就说明了尼安德特人在他们的老家欧洲也曾与现代人发生过混血。但是,骨头洞穴个体所属的那个人群,也就是这个带有明显的欧洲尼安德特人印记的人群,似乎并未在当代人类中留下任何后代。我们也没有发现这个个体与欧洲人的亲缘关系比东亚人更近的迹象。这又说明了什么呢?骨头洞穴个体属于一个在演化上走进了死胡同的人群,也就是说,他们是现代人,早期曾作为先锋队抵达欧洲,与当地的尼安德特人发生了混血,却在昙花一现后黯然消失。诚然,骨头洞穴个体有力地证明了尼安德特人和现代人在欧洲也曾混血过,但证明不了今天的非洲以外人群身上的尼安德特人血统来自欧洲。目前为止,非洲以外人群身上的尼安德特人血统最有可能的来源还是:近东地区的尼安德特人。

同时,根据与第一批抵达欧洲的现代人有关的考古学记录,也可以证明骨头洞穴个体所属的人群早就陷入了绝境。例如,他们制作的石器虽然五花八门,却毫无例外地与他们自己一样,存在了几千年后就突然消失了。然而,有一种被称为“原奥瑞纳文化”(Protoaurignacian)的风格一直延续到了39 000年前,据信这种文化源自近东地区的早期阿玛利安文化(Ahmarian),并很可能演变成了奥瑞纳文化(Aurignacian),也就是第一种广泛分布在欧洲的现代人文化。 30 如果奥瑞纳工具的制作工艺并非来自骨头洞穴个体所属的本地早期现代人群,而是来自从欧洲以外迁徙而来的人群,这一切也就显得合情合理了。同时,这也可以解释为什么尽管骨头洞穴个体所属的人群与本地的尼安德特人混血程度那么高,但时至今日,当代欧洲人身上留下的尼安德特人血统却不是从欧洲来的。

混血种的生育能力较低,可能也会降低尼安德特人血统在当代人身上所占的比例。这种可能性最早由劳伦特·埃克斯科菲耶(Laurent Excoffier)提出。他从动植物的相关研究中了解到,当一个种群迁移到一个新的区域,它与新区域本地的种群哪怕只发生一点点杂交,也足以在后代中产生一个高的混血比例——这比在当代非洲以外人群身上看到的、仅2%的尼安德特人血统占比可高多了。埃克斯科菲耶认为,假设某种处于扩张过程的现代人和其他种的现代人也发生了混血,那么这种混血的次数比与和他们居住在一起的尼安德特人发生混血的次数要多至少50倍,才能解释为什么现代人的基因组中残留的尼安德特人血统比例这么低。 31 他认为一种可能性极大的解释是,在生育能力上,尼安德特人和现代人之间的后代要远远落后于现代人之间的后代。

我对这种说法并不是很信服,而是倾向于另一种更简单的解释:由于社会因素,根本就不会发生太多的混血。时至今日,由于文化、宗教或者种姓的障碍,现代人中的很多群体也是相互之间不通婚的。那么,凭什么尼安德特人和现代人之间就会一见钟情、通婚无碍呢?

但埃克斯科菲耶还是切中了要害。我们越是一点一点地将现代人群中遗留下来的尼安德特人DNA进行分析、在基因组上确定它们的位置,真相就变得越来越清楚。我实验室里的斯里拉姆·山卡拉拉曼(Sriram Sankararaman)专门对满足以下条件的突变进行了搜索:存在于尼安德特人的基因组序列内,但在撒哈拉以南非洲人的基因组序列中极少找得到。结果发现,在每个非洲以外人群身上我们都能找到大量源自尼安德特人的DNA小片段。通过观察这些小片段在基因组上的位置,我们发现与尼安德特人的混血对当代非洲以外人群的个体所带来的影响千差万别,平均下来的确是大约2%的占比,但其分布很不均匀。在超过一半的位置上,任何个体内都找不到尼安德特人血统的痕迹,但在某些特定的位置上,又有超过一半的DNA序列来自尼安德特人。 32

在非洲以外人群基因组的哪些位置上,尼安德特人的痕迹非常罕见呢?研究这些位置,对于我们找出尼安德特人的DNA遗传模式至关重要。对于任意一段DNA来说,找不到尼安德特人的血统并不奇怪,这只是偶然事件作用的结果。我们认为线粒体DNA就符合这种情况。但是,如果在那些承载着特定生物功能的基因组区域,尼安德特人的血统都被系统性地“抹除”了,那起作用的就只能是自然选择了。

但是,这种系统性的、对尼安德特人血统的抹除恰恰就是我们所发现的现象。而且,非同寻常的是,这种自然选择对尼安德特人血统的系统性抹除,刚好就发生在基因组里两处已知与生育能力息息相关的区域。

第一处就是在两条性染色体之一的X染色体上。这让我想起了好几年前我和尼克·帕特森共同开展并发表的一项研究 33 ,那项研究关注的是人类和黑猩猩的祖先在历史上的分离。对X染色体来说,雌性携带两个副本、雄性只携带一个副本;而对其余的常染色体来说,不管雌性、雄性,大多数情况下都各携带两个副本。那么,在任何种群中,X染色体的三条副本就对应着常染色体的四条副本。这意味着,在每一代中,任意两条X染色体与任意两条常染色体相比,其拥有共同亲本的概率比是4:3——X染色体之间拥有共同亲本的概率更大。依此我们可以进一步推断,任意两条X染色体从共同祖先那里演化出来的平均时间是常染色体的3/4。但是,我们实际观察到的数字只有0.5甚至更低。 34 在那项关于人类和黑猩猩的共同祖先种群的研究中,我们一开始假想的多种历史场景都无法解释这种模式,比如雌性在群体内移动的比例较低,或者雌性的后代数量波动比雄性的要大,或者是种群的扩张、收缩等。然而,我们后来还是找到了一种可以用来解释这种模式的场景:一开始,人类的祖先和黑猩猩的祖先是相互分离的,后来,其中一个支系的部分成员通过杂交把血缘带进了另一个支系,从那以后,这两个支系就完全隔离了。

那么,杂交混血是如何导致X染色体上的遗传变异远远少于基因组的其他部分呢?从对各种动物的研究中可以得知,只要两个动物种群的差异足够大,它们杂交的后代就会出现生育能力下降的情况。就拿和人类类似的哺乳动物来说,这种现象在雄性身上更为明显,而且与生育能力下降相关的遗传因素都集中在X染色体上。 35 所以,当两个比较疏远的种群已经出现了杂交后代的生育能力下降的现象,但还是发生了杂交的话,就会出现强烈的自然选择,把那些导致生育能力下降的遗传因素清除掉。由于在X染色体上集中了导致不育的基因,这个自然选择的过程在X染色体上表现得特别显著。结果就是,针对X染色体的自然选择青睐那个能增加后代生育能力的种群,把来自这个种群的DNA片段保留在了杂交后代中。这就使得杂交种群所携带的X染色体几乎完全来自一个祖先种群。于是,杂交后的种群和其中一个祖先种群之间在X染色体上的遗传差异也被降低到了一个反常的水平。这正与我们在人类和黑猩猩身上看到的模式是一致的。

这种理论上的预测似乎有些不可思议,但的确,在西欧家鼠和东欧家鼠的杂交品种身上,我们就能看到这种现象。这种杂交鼠生活的地带,大致沿着当年冷战时期的两方阵营分界线从南到北地穿过中欧。由于西欧鼠和东欧鼠的差异非常大,而杂交鼠身上又携带着来自两者的DNA,所以在大多数杂交鼠的基因组里,能够将杂交鼠和西欧鼠区分开来的突变密度都很高。但是如果只看X染色体,突变密度就小很多了,原因就是如果X染色体来自东欧种群,雄性杂交鼠就会丧失生育能力,最终造成杂交鼠从东欧种群X染色体中获取的DNA数量很少。 36

2006年我们发表了这篇论文,主张人类或者黑猩猩可能起源自古代的一次重大杂交事件,而在那之后,相关的证据也越来越强烈地支持我们的主张。2012年,米克尔·舒尔普(Mikkel Schierup)和托马斯·梅伦德(Thomas Mailund)及其同事们开发了一种新方法,利用遗传学数据来估算两个当代物种的祖先在发生物种隔离时的突然程度,其原理与李恒和德宾采用过的方法类似(我们在第1章曾描述过)。 37 当他们研究黑猩猩和倭黑猩猩的隔离时间时,发现这次隔离是突然降临的,而这恰好与一种假说相吻合:这两个物种是被一条一两百万年前骤然出现的大河——刚果河分开的。相反,当他们如法炮制,去研究人类和黑猩猩时,他们却发现这两个种群在分化开始以后,仍延续了一段时间的基因交流,这恰好就是两者发生杂交的证据之一。 38

在舒尔普和梅伦德于2015年发表的一篇论文中,还有另外一个更为重要的发现。他们与其他同事们一起证明了,在非洲以外的人群中,X染色体上那些没有尼安德特人基因渗入的区域,在很大程度上也正是在人类和黑猩猩之间存在较小遗传差异的区域。 39 这种现象与下述假设非常吻合:在混血种身上发生的、会降低生育能力的遗传突变不仅集中在X染色体上,而且还集中于X染色体的某些特定区域内,在这些特定的区域里,自然选择最终抛弃了那些携带着劣势血统的雄性。既然存在着把尼安德特人DNA从X染色体上清除的自然选择,也正说明了尼安德特人和现代人的男性混血后代的生育能力下降了。

我们还发现了别的证据可以证明尼安德特人和现代人的混血后代不育的现象,而且这条证据与X染色体无关。当我们在雄性混血个体身上发现生育能力下降的迹象时,相应的致病基因一般在雄性生殖组织中会特别活跃,从而导致了精子功能障碍。当我把X染色体的证据给演化生物学家达文·普莱斯格瑞弗斯(Daven Presgraves)展示以后,他向我建议,如果这是真的,那么拿男性睾丸内的精子细胞和人体其他组织的细胞相比,在精子细胞内异常活跃的基因中,尼安德特人的血统占比应该相对较低。我们把实际的数据拿过来一看,果真如此!普莱斯格瑞弗斯的预言被证实了! 40

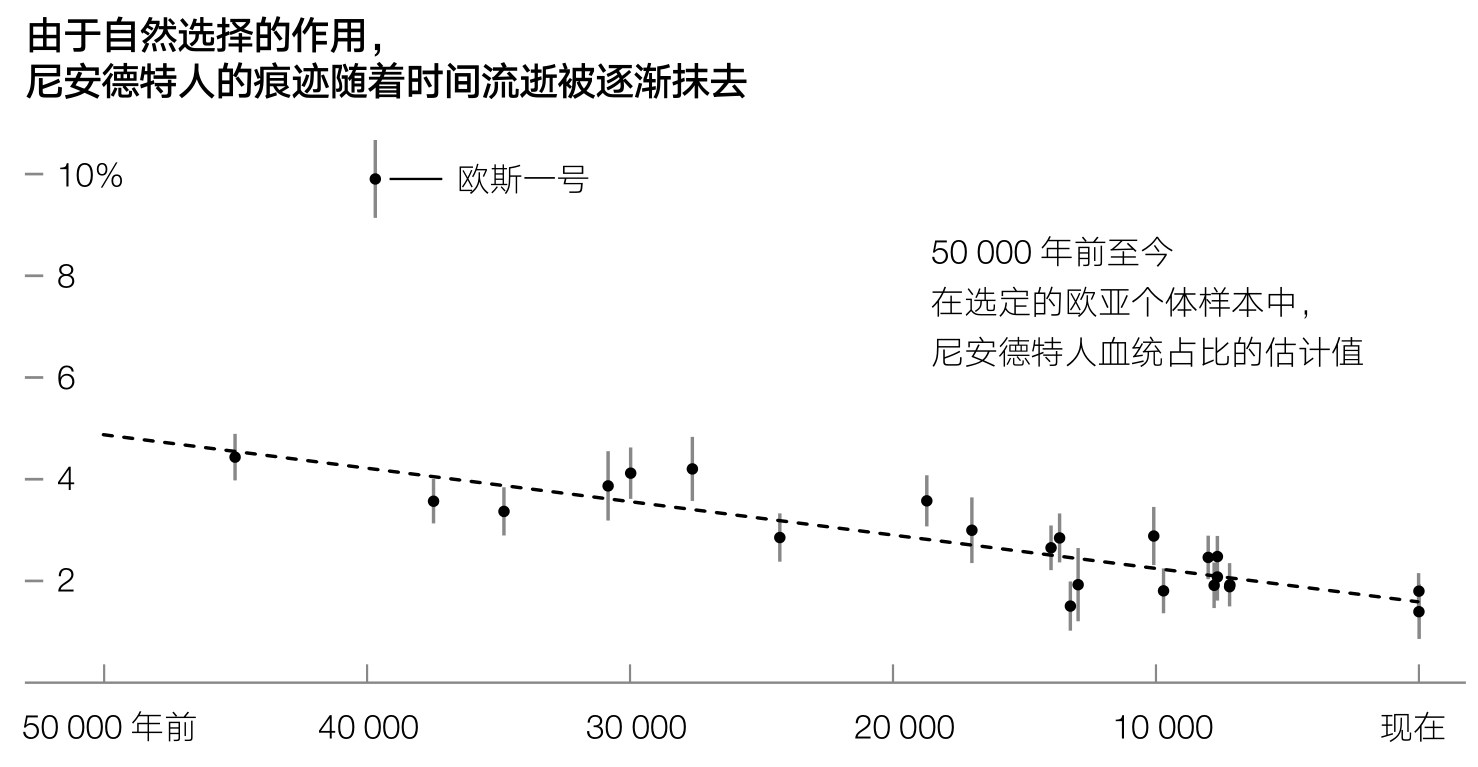

携带尼安德特人血统的现代人所面临的问题不只是生育力的下降。事实是,不仅仅在X染色体上那些对男性生育能力至关重要的基因周围,而且在绝大多数基因上,都出现了尼安德特人的血统被系统性清除的现象。相比之下,在那些几乎没有什么生物功能的“垃圾”基因组部分,尼安德特人的痕迹明显更重。与此相关的最清晰的证据,来自2016年的一项研究。在这项研究中,我们公布了过去45 000年里的超过50个欧亚人的古DNA全基因组数据集。 41 从中可看出,在我们分析的大多数早期样本中,尼安德特人血统所占比例为3%~6%,而随着时间的流逝,广泛存在的自然选择对尼安德特人的DNA产生了清除作用,时至今日,它们的比例已经降到了约2%(见图9)。

图9 尼安德特人的血统被自然选择清除掉

在尼安德特人的大部分活动范围内,由于受冰河时期影响,他们所赖以生存的动植物群体经常会遭遇周期性的巨大打击,而居住在热带非洲的现代人祖先们则不大会受此折磨。遗传学上的证据也确认,尼安德特人的群体规模比现代人祖先的要小,因为他们基因组的遗传多态性大概是现代人祖先的1/4。一个种群如果在历史上存在过种群规模偏小的情况,对这个种群的遗传健康不是件好事。在这种情况下,每一代的遗传突变频率都会发生大幅度的波动,对某些突变而言,即便自然选择倾向于降低其频率,但是由于群体规模偏小引发的频率大幅度波动还是有可能把这些突变在整个种群内传播开来。 42 所以,在尼安德特人和现代人分离之后的50万年时间内,尼安德特人积累了大量的遗传突变,这些遗传突变在尼安德特人和现代人发生混血后,对他们的后代产生了有害的影响。

尼安德特人基因组中产生的这些有害突变,与后来各种现代人群之间的混血行为产生了鲜明对比,后者并没有出现受困于此的迹象。例如,在非裔美国人中,通过对大约3万人的研究,我们并没有发现任何针对非洲或欧洲血统的自然选择现象。 43 对这件事的第一种解释是,当尼安德特人和现代人混血的时候,两者分道扬镳的时间太久了,比起西非人和欧洲人的分离时间来说长了10倍多,在生物不兼容的道路上,他们已经走了太远。

第二种解释是这样的,根据对很多物种的研究成果,不育现象往往需要基因组上不同位置的两个基因相互作用才能形成。因为产生一个生物不兼容性现象需要两个基因上的改变,所以不育现象发生的速率是随着种群分离时间的平方而增长的,增加10倍的种群分离时间就相当于增加100倍的发生遗传不兼容的可能性。这么来看的话,我们没听说过当代人类的“混血儿”缺乏生育能力的事情,也在情理之中吧。

从18世纪开始,欧洲大陆哲学 (26) 的一个重要发展就是“辩证法”(dialectic)在各种思想运动中的使用:否定了再否定,最终达到统一。 44 辩证法起自“正题”(thesis),而正题必将产生其对立面“反题”(antithesis),通过对二者的扬弃和统一,我们将超越对立,并形成一个“合题”(synthesis)。

这正是我们对现代人起源的理解过程的真实写照。长久以来,很多人类学家支持“多地区独立起源假说”,认为世界上任何一个地方的现代人都是从本地区的古老型人类演化而来的。按照这个说法,欧洲人的血统大部分应该来自尼安德特人,东亚人源自100多万年前扩散到欧亚大陆东部的人群,非洲人则更是历史悠久、土生土长。现代人这么多的生物性差异一定是很早很早之前就已经形成了的。

而多地区独立起源假说很快就遭遇了它的“反题”。“走出非洲”假说认为,现代人不是在世界各地孤立演化出来的,相反,所有的现代人都源自大概5万年前开始的一次从非洲和近东向外的大迁徙。“线粒体夏娃”生活的时代离我们现在比较近,以及其与尼安德特人的线粒体DNA之间存在的巨大差异,都为这个假说提供了一些完美证据。与多地区独立起源假说相反,“走出非洲”假说强调的是:与人类骨骼化石记录动不动就数百万年的历史相比,当代人群之间的差异性是最近才形成的。

然而,“走出非洲”假说也不是完美无缺的。现在,我们到了“合题”的阶段。借助古DNA,我们发现了尼安德特人和现代人之间的基因交流(gene flow)。这样就催生了一个新的“走出非洲居多”(mostly out-of-Africa)的假说,同时,我们对那些曾与尼安德特人亲密接触的现代人的文化也有了更深刻的认识。的确,一个源自非洲的人类种群对外扩散、横扫世界,而非洲以外的现代人就是他们的后裔,但是现在我们也知道了,他们也与其他当地的古老人群发生过混血。所有这些故事,都“白纸黑字”、清清楚楚地写在了基因组里面。知道了这些,我们一定会对我们的现代人祖先以及他们邂逅过的古老型人类产生不同的想法。尼安德特人比我们想象的更像现代人,或许他们已经具备了很多原来我们认为只属于现代人的行为特征。在种群融合的时候一定也伴随着文化交流——威廉·戈尔丁和琼·奥尔在小说中的戏剧化描写也并不全然没有道理。我们也知道,尼安德特人其实也给非洲以外人群留下了一些生物遗产,比如说他们贡献了适应欧亚大陆上不同环境的基因。关于这一点,在下一章中我会再细细道来。

在这个尼安德特人基因组计划结束的时候,我还沉浸于那种惊喜的状态之中不能自拔。自从发现了尼安德特人和现代人混血的第一个证据后,我就禁不住做噩梦,总觉得是哪儿出错了。但数据本身不会这样一惊一乍,始终向我们呈现出一致的结果:其实,混血的证据到处都有,工作越深入,我们遇到的模式就越多,而这些模式都毫无例外地反映了混血对现代人的基因组所产生的巨大影响。

遗传学的数据多少让我们有些应接不暇。我们早已不是在证实已有的假说,而是在随时准备着迎接下一个惊喜。现在,我们知道尼安德特人和现代人混血的后代种群不仅生活在欧洲,而且横跨了欧亚大陆。许多这样的种群并没有存活下来,但有一些不仅存活了下来,还发展出来了大量的当代人类。现在,我们还知道了现代人和尼安德特人分离的大致时间,也知道当这两大种群再次相遇的时候,他们由于已经各自演化了很久,几乎形同陌路,到了生物兼容的极限了。这就引出了一个问题:尼安德特人是与我们的祖先发生混血的唯一古老型人类吗?在历史上,是否还存在着其他重要的混血事件呢?