2008年,俄罗斯考古学家在西伯利亚南部阿尔泰山脉的丹尼索瓦洞穴(Denisova Cave)中挖出了一小块骨头。这个洞穴是以18世纪住在那里的俄罗斯隐士丹尼斯(Denis)命名的。骨头上的生长板尚未闭合,说明它来自一个儿童。由于骨头太小,无法采用放射性碳定年法,所以骨头的时代并不确定。但它是从岩洞里的混合土层里挖掘出来的,同时出土的文物有的能追溯到小于3万年前,有的能追溯到超过5万年前。挖掘工作的领队阿纳托利·杰列维扬科(Anatoly Derevianko)推断骨头的主人可能是一名现代人,于是就如此给样品打上了标签。不过,在岩洞附近也发现过尼安德特人的遗迹, 1 那么,也许这一块骨头属于一名尼安德特人呢?于是,杰列维扬科将骨头的一部分送到了德国的斯万特·帕博那里。

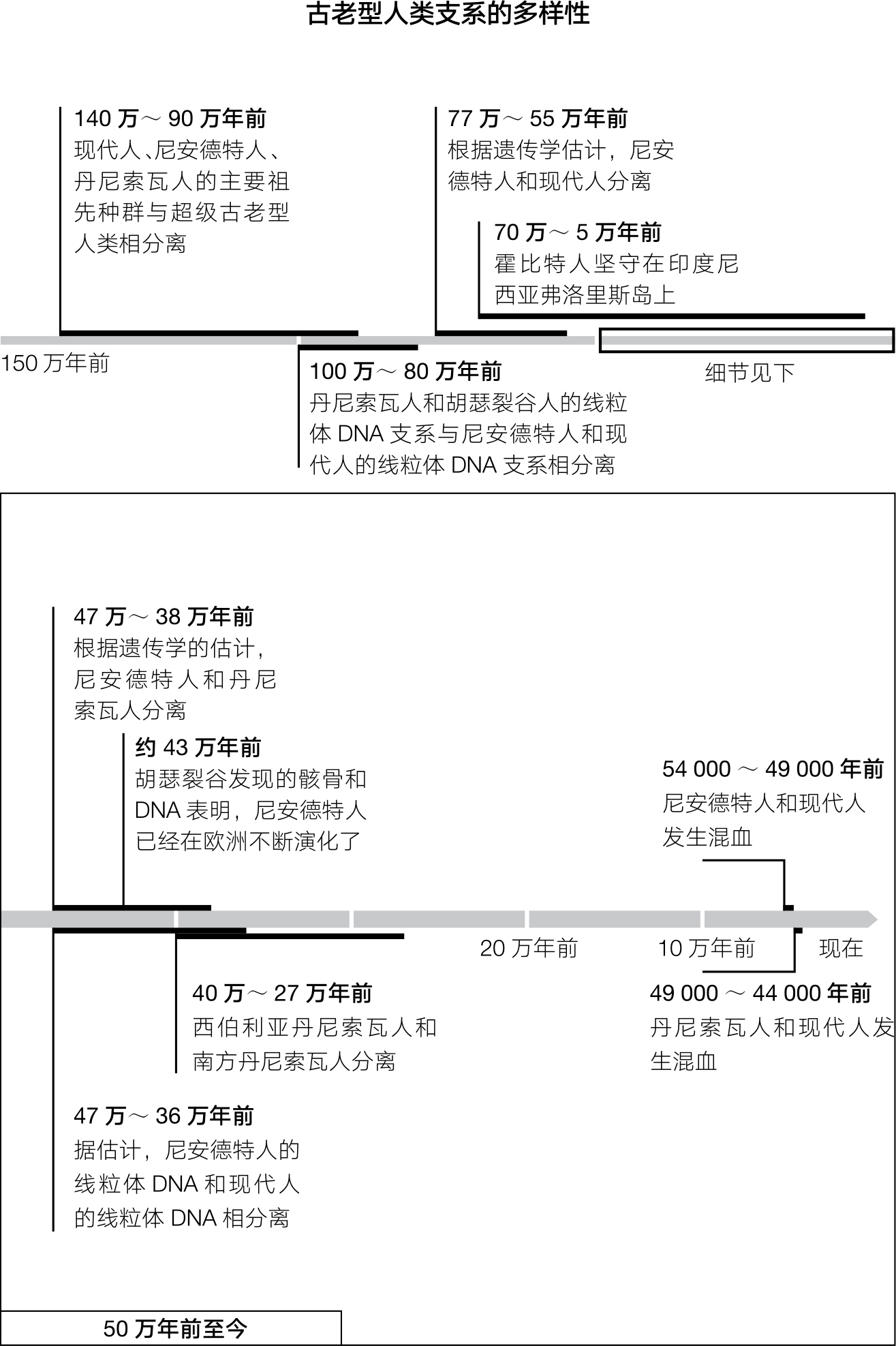

帕博团队由约翰内斯·克劳泽率领,从中成功地提取出了线粒体DNA。 2 结果发现,这个DNA序列的类型跟逾万名现代人以及7个尼安德特人的序列都不相同。当代人和尼安德特人的线粒体DNA上有大约200个突变差异,而这个新的、取自丹尼索瓦指骨的线粒体DNA上,跟当代人和尼安德特人相比,居然有差不多400个差异!根据突变累积的速率,可以估计出当代人和尼安德特人的线粒体DNA是在47万年到36万年前分离的。 3 而从丹尼索瓦指骨上的线粒体DNA中找到的突变差异表明,这个种群的分离时间大体是在100万年到80万年前。这样一来,这根指骨就有可能属于一个我们从未记录过的古老型人类群体。 4

然而,这个群体的身份还是扑朔迷离。没有骸骨,也没有工具制作的风格可供参考,比起发现尼安德特人的时候条件差多了。如果说,对尼安德特人的研究是考古学发现推动了基因组测序的工作,那么面对这个新的古老型人类群体,就需要遗传学数据来当先锋了。

我是在2010年初才第一次听说这个不为人知的古老型人类群体的。当时我正在德国莱比锡访问帕博的实验室。自从加入了帕博在2007年组建的尼安德特人基因组分析团队后,我就以每年三次的频率到那里去工作。一天晚上,帕博带我去了一个啤酒屋,在我们喝酒闲谈的时候,他把这个新的线粒体DNA序列的事情告诉了我。有如神助一般,这根丹尼索瓦指骨居然是当时保存得最为完好的古DNA样本之一。帕博曾经在数十个尼安德特人样本中进行筛选,才从中挑出了几个样本携带有最多4%的灵长类DNA,而这根指骨携带的比例却高达70%。别看骨头小,帕博及其团队已经获得了比以前从尼安德特人身上拿到的所有数据还要多的全基因组数据(不仅仅是线粒体DNA)。他问我是否愿意帮助分析这些数据。这个邀请,是我科学生涯中最大的幸运。

线粒体DNA上的信息告诉我们:丹尼索瓦指骨的主人来自一个人类种群,早在现代人和尼安德特人的祖先分离之前,这个种群就已经开始自立门户了。但是线粒体DNA仅记载了纯母系的信息,这只是对人类的基因组有贡献的、成千上万的支系中的一小部分。要深挖某个个体的历史,最有价值的方法就是检查所有与其相关的支系。拿这根丹尼索瓦指骨来说,其线粒体DNA中记载的信息跟全基因组中蕴藏的信息比起来,有很大的差异。

从全基因组中获得的第一个信息是,尼安德特人和丹尼索瓦岩洞中出土的新人类种群之间关系不同一般,其亲近程度超过了他们两者中任何一个与现代人之间的关系。 5 这就跟线粒体DNA上的发现有了很大差别。最终,我们估计尼安德特人和丹尼索瓦人的祖先种群分离的时间是47万年到38万年前,而这两种古老型人类的共同祖先种群和现代人的分离时间则是77万年到55万年前。 6 根据线粒体DNA或者基因组的其他部分,都可以反映出种群间的亲缘关系,如果两者的结果存在差异,并不见得就是相互矛盾的。在DNA的任何位置上,两个个体拥有共同祖先的时间,一定至少不晚于他们的祖先分离成两个种群的时间,有时甚至会早很多。然而,通过研究全基因组数据,我们能够得知种群什么时候分裂。只要能认识到全基因组中包含了全部的祖先的信息,我们就能有的放矢,搜寻那种比较短的、突变密度相对较低的基因组片段,找到了这样的片段,就相当于找到了生活在种群分离前夕的共同祖先。我们的研究结果表明,虽然丹尼索瓦人是尼安德特人的近亲,但两者还是有着千差万别的。我们从化石记录中可以得到很多尼安德特人的特征出现的时间,而早在那之前,丹尼索瓦人和尼安德特人的祖先就已经分离了。

至于如何来称呼这个新的种群,我们曾经发生过激烈的辩论,并决定使用一个通用的非拉丁名字“Denisovans”,即丹尼索瓦人,这是以首次发现他们的岩洞来命名的。这就跟以德国的尼安德山谷来命名尼安德特人如出一辙。我们有些同事对这个决定很苦恼,一直游说要采用一个新的物种名——也许是Homo altaiensis吧,这个名字出自丹尼索瓦岩洞所在的山脉 (27) 。如今,在俄罗斯新西伯利亚的博物馆中,在对丹尼索瓦的考古发现进行的讲解里,就采用了Homo altaiensis这个词。然而,我们遗传学家真心不愿意这样使用一个物种的名称。

长期以来,人们一直在为尼安德特人是否构成了一个与现代人相分离的物种而争论不休。有些专家将尼安德特人认定为人属(genus Homo)下的一个单独的物种,并将其命名为Homo neanderthalensis。而另外一些专家则将其归类为现代人(智人)下的一个亚种,并将其命名为Homo sapiens neanderthalensis。如果要把两个群体划分为不同的物种,往往是基于以下假设:这两个群体之间没有发生过杂交混血。 7 但我们现在已经知道了,尼安德特人曾经与现代人类成功地发生过杂交混血,而且还发生过多次,这样一来,尼安德特人是一个单独的物种的论点就被削弱了。那么,数据表明丹尼索瓦人是尼安德特人的近亲,既然我们不确定尼安德特人是否该被定义为一个单独的物种,丹尼索瓦人也应该存在同样的问题。对那些已经灭绝的种群,判断其是否足够独特到可以给出一个独一无二的物种名称,传统上我们是看骨骼形状,而丹尼索瓦人的遗骸恰恰很少,我们就更应该小心谨慎一些了。

说到遗骸,仅有的一些发现的确很有意思。杰列维扬科和他的同事们给帕博送来了几颗丹尼索瓦岩洞中发现的臼齿,其中包含的线粒体DNA与上文说的指骨有很近的亲缘关系。这些牙齿巨大,远超以前在人属范围内发现的牙齿的尺寸。人们认为,大臼齿是一种对饮食结构的生物性适应,特别是对那些难以咀嚼、未经加工的植物性食物。在丹尼索瓦人之前,已知的、牙齿尺寸与此相仿的、与我们最为接近的物种是以植物为生的南方古猿(australopithecines),其中最著名的个体当属“露西”(Lucy)。她的骸骨是在埃塞俄比亚的阿瓦什山谷(Awash Valley)发现的,距今已有300多万年了。“露西”不会使用工具,根据其较小的体型修正后得出的脑容量只比黑猩猩略大,但已经开始直立行走。总之,从我们得到的有限信息来看,跟尼安德特人和现代人相比,丹尼索瓦人肯定算得上是非常独特的。

借助全基因组序列,我们检验了丹尼索瓦人是否与某些当代人群的亲缘关系更近一些。结果让人如获至宝。

从遗传学上来看,丹尼索瓦人与新几内亚人的关系比与其他欧亚大陆的人群要稍微近一些,这表明新几内亚人的祖先曾经与丹尼索瓦人发生过混血(见图10)。当然,从丹尼索瓦洞穴到新几内亚的距离足足有9 000公里,而且新几内亚和亚洲大陆之间还隔着大海。新几内亚的气候条件很大程度上属于热带,跟西伯利亚的严冬比起来,简直就是天上地下。很难想象,一种适应了某一个环境的古老型人类能够在另一个截然不同的环境里蓬勃发展。

图10 在当今有代表性的人群中,尼安德特人和丹尼索瓦人的血统所占比例

古老型人类的血统占比是以“某人群的占比/所有人群的最大占比”来表示的。今天,丹尼索瓦人的血统主要分布在赫胥黎线以东,即使在海平面较低的冰河时代,亚洲大陆和澳大利亚、新几内亚之间也总是被一条深海沟隔开。

正因为对该结果抱着一种怀疑的态度,我们尝试着寻找其他的解释。会不会是现代人的祖先在数十万年前就分成了几个种群,而其中的一支与丹尼索瓦人关系密切,这一支系对新几内亚人的血统有很大的影响,而对当代人类的大多数其他支系影响较小呢?如果真是这样的话,当代新几内亚人和丹尼索瓦人在遗传上的亲密关系都可以归因于在几十万年前进入新几内亚人支系内的DNA片段。今天,在新几内亚人的基因组中,我们能够测量完整的、古老型人类的DNA片段的长度,并发现其中与丹尼索瓦人有关的片段比与尼安德特人有关的片段长度要长12%,这就意味着,平均来说,与丹尼索瓦人有关的片段被引入的时间点要近一些。 8

一旦古老型人类种群和现代人类种群相融合,由古老型人类贡献的DNA片段就会被重组过程所截断,再重新与现代人类的DNA片段拼接在一起,其速率大概是每一代、每条染色体上存在一到两次拼接。正如在第2章中所讨论的那样,根据“尼安德特人片段”的长度,可以推断出相关的融合发生在54 000年到49 000年前之间。 9 再根据新几内亚人中“丹尼索瓦人片段”多出来的长度,就可以推断出丹尼索瓦人和新几内亚人的祖先发生混血的时间段是49 000年到44 000年前之间。 10

那么,当今新几内亚人的基因组中有多少源自丹尼索瓦人呢?通过测量、比较新几内亚人和其他非洲以外人群的遗传学数据,我们可以估计出新几内亚人血统中大约有3%~6%来自丹尼索瓦人,这比来自尼安德特人的平均大概2%的比例要高。所以,在新几内亚人的血统内,总计有5%~8%来自古老型人类。这是已知最大的古老型人类对当代人群的贡献。

丹尼索瓦人的发现证明,在现代人从非洲和近东地区向外迁徙的过程中,古老型人类和现代人发生混血并不是件稀罕事。迄今为止,针对两种古老型人类尼安德特人和丹尼索瓦人的DNA测序已经完成,数据赋予了我们发现以前未知的混血事件的能力。如果哪一天,我们发现了一个新的古老型人类群体,而从中提取的DNA序列又揭示出一次前所未闻的人群融合现象,我也是不会吃惊的。

鉴于西伯利亚和新几内亚之间的距离非常遥远,丹尼索瓦人和新几内亚人的祖先之间的混血到底是在哪里发生的呢?

我们首先想到的是亚洲大陆,或许是在印度或者中亚,这个区域恰好在一条看似合理的从非洲到新几内亚的人类迁徙路线上。如果的确如此,那么我们之所以在东亚或南亚大陆上很少找到丹尼索瓦人相关的痕迹,就是因为后来几波的现代人类扩张至此的时候,他们不但没有携带丹尼索瓦人的血统,而且还取代了原来拥有这些血统的种群。这些后来的迁徙对今天的新几内亚人的DNA并没有产生影响,所以至今他们身上与丹尼索瓦人相关的血统比例还是相对很高。

看一下丹尼索瓦人相关的血统在当代人类身上的地理分布,我们会发现上述想法似乎还挺有道理的。我们从西南太平洋岛屿、东亚、南亚还有澳大利亚收集了当代人类的DNA,并对他们身上丹尼索瓦人相关血统的占比进行了估测。我们发现,比例最高的人群是东南亚沿岸岛屿上的原住民,特别是菲律宾,以及新几内亚、澳大利亚等这样的大岛上的原住民。 11 (在这里我使用了“原住民”这个词,主要是指那些早在农业扩张时代之前就定居在那里的人。)

我们在这里关注的人群,大多分布在赫胥黎线以东,这条线是一条自然的分界线,将新几内亚、澳大利亚、菲律宾与印度尼西亚西部、亚洲大陆分开了。19世纪,英国博物学家阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士(Alfred Russel Wallace)首次定义了这条线,后来与他同时代的生物学家托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)加以修正,突出了生活在线两边的动物的差异性。例如,它大体将胎盘哺乳动物划到了西边,把有袋类动物划到了东边。一条深海沟形成了天然的地理屏障,即便在冰河时代里海平面下降了100米的时候,两边的动植物也只能隔海相望、无法交流。

而我们现代人祖先在5万年前以后就成功突破了这个屏障,着实令人赞叹。这些先驱者们确实成功跨越了,其中的艰难险阻自不待言。居住在赫胥黎线以东、带有丹尼索瓦人血统的现代人很可能也是受这个屏障的保护,免遭了后续从亚洲而来的人类迁徙的侵扰。他们成为新几内亚人、澳大利亚人和菲律宾人的祖先,并让这些后代成为当今丹尼索瓦人血统比例最大的人群。同样居住在此地的动物也是如此,多少年来就在这个环境里生生不息。

但细细看来,人群融合发生在亚洲中心地带的这种解释也不是像乍一看上去的那样简洁明了。诚然,赫胥黎线以东的人群中存在着大量的丹尼索瓦人血统,可以用这种“亚洲中心说”来解释,但是在赫胥黎线以西的情形怎么解释呢?最值得注意的是,在印度和苏门答腊岛沿岸的安达曼岛链、东南亚大陆的马来半岛上,都存在着原住民采猎者,他们和新几内亚、澳大利亚的原住民一样,也都是从非常古老的支系演化而来的,可是他们身上并没有那么多丹尼索瓦人的血统啊。

在丹尼索瓦人基因组被解读几年后,帕博及其实验室对来自中国北京附近的距今大约4万年的田园洞人进行了基因测序。 12 在该个体的全基因组数据中,同样没有证据表明丹尼索瓦人相关血统所占的比例升高了。假如混血的确发生在亚洲大陆上,而且现代人再携带着丹尼索瓦人相关血统扩散到各地,那么如果将东亚地区的古人类以及扩散区域的多个人群与新几内亚人相比较的话,他们身上携带的丹尼索瓦人相关血统比例应该差不多才对。但事实并非如此。

还有一种最简单的解释,在亚洲东南端的岛屿上,以及在新几内亚和澳大利亚,与丹尼索瓦人有关的血统比例之所以如此之高,是因为混血就发生在这些岛屿附近——要么在岛上,要么在东南亚大陆上——不管怎样,都是在离丹尼索瓦洞穴非常远的热带区域。然而,人类学家海部洋介(Yousuke Kaifu)在2011年的一次演讲中指出,这种假说很难解释为什么这些区域里缺乏相应的考古文物,按理说应该有一些东西能够证明这些尼安德特人和现代人的大脑袋亲戚们 (28) 曾经在此出没过才对。

海部洋介还指出,到目前为止,在这个区域内发现的骸骨中,头骨尺寸都不大。这使我想到,或许混血是发生在中国南部或者东南亚大陆上。中国中北部的陕西大荔、东北部的辽宁金牛山、东南部的广东马坝,都出土了古老型人类的骸骨,而且都可以追溯到大约20万年前,骨骼形态上跟丹尼索瓦人也更加匹配。在印度中部的纳尔默达(Narmada)挖掘出来的一具古老型人类化石也可追溯到大约75 000年前。在中国已经建立了世界级的古DNA实验室,印度也开始了类似设施的建设。有朝一日,这些样品中的DNA必定能将我们带来全新的、出乎意料的认识。

还记得跟非洲以外人群祖先发生过混血的尼安德特人吗?他们是我们现在拥有基因组数据的尼安德特人个体的近亲;但是,跟新几内亚人祖先发生过混血的古老型人类,却不是我们现在拥有基因组数据的西伯利亚丹尼索瓦人个体的近亲。我们检查了当今新几内亚人和澳大利亚人的基因组,计算他们两者与西伯利亚丹尼索瓦人之间DNA字母差异的数量,以此来估计他们的祖先从一个共同的亲本种群分离的时间。我们发现,在基因组的任何位置上,差异数量都指向了同一个时间段:40万年到28万年前。 13 这说明,丹尼索瓦人的祖先和尼安德特人分离以后,西伯利亚丹尼索瓦人的祖先又和那支对新几内亚人产生遗传贡献的丹尼索瓦人支系分离了。如果把这两次分离距今的时间长度做一下比较的话,那前者与后者的比值大约是3:2。

由于丹尼索瓦人存在非凡的多样性,他们内部之间的差异远超现代人类群体之间的差异,我们可以将他们视为一个广义的人类类别,其中一支演化成了与新几内亚人混血的古老型人类的祖先,另一支则演化成了西伯利亚丹尼索瓦人。鉴于这两个种群之间的关系比较远,他们可能有不同的适应环境的性状,这也就可以解释他们如何在不同的气候条件下蓬勃发展。很可能还有其他的丹尼索瓦人分支有待我们发现。我们甚至应该考虑一下尼安德特人是否也是这个丹尼索瓦人大家庭的一员。

这个与丹尼索瓦人有关的种群,曾经与迁徙到东南亚大大小小岛屿上的现代人发生过混血,但我们从未赋予过他们一个特殊的名字。我个人喜欢称他们为“南方丹尼索瓦人”(Australo-Denisovans),主要还是想突出他们的靠南的地理分布属性。人类学家克里斯·斯特林格(Chris Stringer)更倾向于使用“巽他丹尼索瓦人”(Sunda Denisovans),这是以连接印度尼西亚群岛和东南亚大陆的一块陆地 (29) 命名的。 14 但是,如果混血发生在如今的东南亚大陆、中国或者印度的话,那这个名称就不那么准确了。

人们很容易认为南方丹尼索瓦人、丹尼索瓦人和尼安德特人都是源自第一个走出非洲的直立人种群,而现代人则源自留在非洲的直立人种群。这是错误的。人们已经在格鲁吉亚的德马尼西(Dmanisi)发现了非洲以外的、最早的直立人骸骨,时间可以追溯到大概180万年前,而在印度尼西亚的爪哇岛所发现的直立人也差不多属于同一时代。如果第一波走出非洲的直立人是丹尼索瓦人和尼安德特人的祖先的话,那么这些种群与现代人分离的时间应该至少与直立人向欧亚大陆扩散的时间一样久远,但这就与遗传学上的发现相差太远了。遗传学数据指出的分离时间是在77万年到55万年前之间,而这跟180万年相比就显得太近了。

不过,在一个合适的时间窗口内,也就是在直立人走出非洲后很久、现代人走出非洲以前的这个时间段内,我们还是可以从化石记录中找到一个共同祖先的候选者。1907年在德国海德堡发现了一具大脑袋的骸骨,大概有60万年历史, 15 他有可能就是现代人和尼安德特人的共同祖先, 16 这实际上意味着他也是丹尼索瓦人的祖先。通常,海德堡人(Homo heidelbergensis)既被视为欧亚西部人种,也被看作一个非洲人种,但一般不会把他看作欧亚东部人种。然而,来自南方丹尼索瓦人的遗传学证据表明,或许在欧亚大陆东部,海德堡人的支系也有着非常悠久的历史。发现丹尼索瓦人的重要意义之一,就是将欧亚大陆东部推到了人类演化的舞台中央的位置,在上面演出的,绝不是西方人所经常以为的小插曲。

终于,我们现在可以从4个存在高度差异的人群中获取全基因组数据了。他们的共性是:脑容量大,在7万年前以后仍活跃在世。他们是现代人、尼安德特人、西伯利亚丹尼索瓦人和南方丹尼索瓦人。除此之外,我们还需要加入一个曾经生活在印度尼西亚弗洛勒斯岛上的“小矮人”,也就是所谓的“霍比特人”(hobbits),他们很可能源自早期的直立人,在70万年以前抵达弗洛勒斯岛后,就一直被大洋所包围,生活在一个封闭的环境里。 17

这五组人群和可能还有更多的生活在同一时间段、有待发现的群体,彼此之间都已经分隔了数十万年的演化历程。这比当代人类谱系中最疏远的分支之间的间隔都要长——例如,来自非洲南部的桑人采猎者和所有其他人类。7万年前,世界上的人类形态可谓是千姿百态,随着他们的基因组数据越来越多,那个时代的百般人性都将逐一在我们的面前重现。

现代人和丹尼索瓦人的混血带来了什么生物学影响呢?在各种当代人群中,丹尼索瓦人相关的血统在新几内亚人、澳大利亚人,以及与他们有血缘关系的人群之中所占比例是最高的。 18 然而,一旦我们掌握了更好的数据、更精密的技术,我们就会发现在亚洲大陆上也能找到一些丹尼索瓦人相关的血统, 19 尽管要少得多,但就是这个发现为我们了解混血所带来的生物学影响提供了线索。

在东亚人中,丹尼索瓦人相关的血统比例大约是新几内亚人的1/25——总计占东亚人基因组的0.2%。在南亚人中,这个比例上升到了0.3%~0.6%。 20 我们还无法确定在亚洲大陆和东南亚岛屿上发现的与丹尼索瓦人有关的血统是否来自同一支古老型人类群体。如果不同,我们就是又发现了一起古老型人类和现代人类混血的事件。但不管其起源如何,与丹尼索瓦人的混血都具备显著的生物学意义。

过去几年里我们基于基因组数据所做出的发现中,最为引人注目的发现之一就是调节人体红细胞的一个遗传突变,这个突变帮助居住在高海拔西藏地区的人们更好地适应了缺氧的环境。拉斯马斯·尼尔森及其同事们已经证明,发生这个突变的DNA片段与西伯利亚丹尼索瓦人的基因组匹配得最好,比与尼安德特人、当代非洲人的匹配都要好。 21

这表明,亚洲大陆上的某些与丹尼索瓦人有血缘关系的人群已经发生了对高海拔的遗传适应,而这个具有适应性的遗传突变通过混血被西藏人的祖先继承了。考古学的证据表明,青藏高原的第一批居民在11 000年前以后就季节性地生活在这里了,而以农业为基础的永久性定居则是从大约3 600年前开始的。 22 很有可能,该遗传突变的频率是在这两个时间点之后才迅速增加的。如果我们有了古西藏人的DNA,我们就有可能直接对这个预测进行验证了。

现代人与丹尼索瓦人的混血帮助了现代人适应新的环境,而其与尼安德特人的混血也起到了同样的作用。我们和其他一些科学家都证明,在当代欧洲人和东亚人里,与角蛋白有关的基因跟其他基因相比,平均来说都继承了更多的尼安德特人的血统。 23 这说明,在与角蛋白有关的基因上,由于自然选择的压力,尼安德特人所携带的基因版本在非洲以外人群中保留了下来。也许这是因为角蛋白是皮肤和头发必不可少的成分,在寒冷的环境下能起到重要的保护作用 (30) 。考虑到现代人恰好是迁入了尼安德特人已经适应了的寒冷环境,现代人能够适应非洲以外的环境,尼安德特人的基因版本算是帮了大忙。

考虑到丹尼索瓦人与尼安德特人之间的关系,比他们中的任一个与现代人的关系更近,我们可以合理地推测,丹尼索瓦人和尼安德特人与那些未跟这两个古老型人类发生混血的现代人支系,例如撒哈拉以南的非洲人,有着相等的遗传距离。但是我们发现,撒哈拉以南的非洲人跟尼安德特人的关系要稍微更近一点。 24 这说明,还存在着我们尚不知道的混血事件。我们观察到的模式只能有一种解释:丹尼索瓦人曾与一个未知的、深度分化的古老型人类群体发生过混血,这个种群具有以下特征——非洲人和尼安德特人从未从他们身上继承或者只继承了很少的DNA,而在现代人、尼安德特人和丹尼索瓦人彼此分离之前,这个种群就和他们三者的共同祖先分离了。

这么说的证据何在呢?在所有非洲人都共同拥有遗传突变的基因组位置上,我们可以看到这种突变更常见于尼安德特人,而不是丹尼索瓦人。正因为这种突变是非洲人共同携带的,它们一定是在很久以前发生的,要知道,在不受自然选择影响的情况下,通常一个突变要花上100万年或者更长的时间才能扩散到整个人类种群并达到100%的频率。而丹尼索瓦人并不拥有这些突变,对这个现象的唯一可能解释就是:丹尼索瓦人的祖先跟一个非常古老的人群发生过混血,在现代人、尼安德特人和丹尼索瓦人彼此分离之前,这个人群就和他们三者的共同祖先分离了,而且分离时间是如此的久远,以至于几乎所有的现代人都携带了新的突变。

通过检查在当代非洲人中以100%频率发生的突变,并测量比较它们在多大程度上更倾向于与尼安德特人基因组,而不是与丹尼索瓦人基因组相匹配,我们估计,这个未知的、与丹尼索瓦人发生过混血的古老型人类群体,与那个孕育了现代人的支系相分离的时间是在140万年到90万年前,而此种群对丹尼索瓦人的血统至少产生了3%~6%的贡献。由于我们对于人类突变率的知识还不足,以上估计的日期并不可靠。

然而,即使在突变率上存在着不确定性,我们还是可以很好地估计相对日期的。对于这个此前未知的也没有任何样品的古老群体,我们可以确信他们的分离时间大约是丹尼索瓦人、尼安德特人以及现代人之间的分离时间的两倍。我将他们称为“超级古老型人类”(superarchaic humans),这是因为他们代表了比丹尼索瓦人还要古老的人类分支。这就是一个所谓的“幽灵群体”——我们并没有这个群体完整血统的数据,但是从他们对后来人的遗传贡献中,我们还是可以寻得蛛丝马迹,从而证明他们的存在。

如果将考古学和遗传学的数据整合起来看,在过去的200万年里,我们确信至少发生了四次主要的人类种群大分离,而现代人及古老型人类都牵涉其中。

骨骼证据表明,人类第一次进入欧亚大陆是在至少180万年前发生的,这次重要的事件使得直立人走出了非洲。遗传学证据表明,第二次大分裂发生在140万年到90万年前,分离出了最终走向现代人的那个支系,还导致了超级古老型人类的诞生。我们有证据表明,超级古老型人类曾经与丹尼索瓦人的祖先发生过混血,我们也有理由相信,他们贡献了丹尼索瓦人非常独特的线粒体DNA。在线粒体DNA上,丹尼索瓦人与尼安德特人、现代人的共同祖先正好就是生活在这个历史阶段内。遗传学证据同样指出,第三次大分裂在77万年到55万年前发生,这一次,现代人的祖先和尼安德特人、丹尼索瓦人分离了。之后,在47万年到38万年前之间,丹尼索瓦人和尼安德特人完成了第四次大分裂。

以上这些遗传学上的日期取决于对突变率的估计,如果将来我们对这些突变率有了更精确的估计,这些日期也会随之发生改变。在遗传学日期和考古学记录之间建立整齐对应关系的尝试是一个陷阱,许多研究人员就因此让自己陷入了困境。每当我们对新突变发生的速率有了新的遗传学估计,原先的遗传学日期就得进行相应的调整,而原来的故事体系就得推倒重来。绝对的日期并不可靠,但是从遗传学的角度,我们的确可以对人群分离的顺序和人群的特异性等做出非常好的判断。

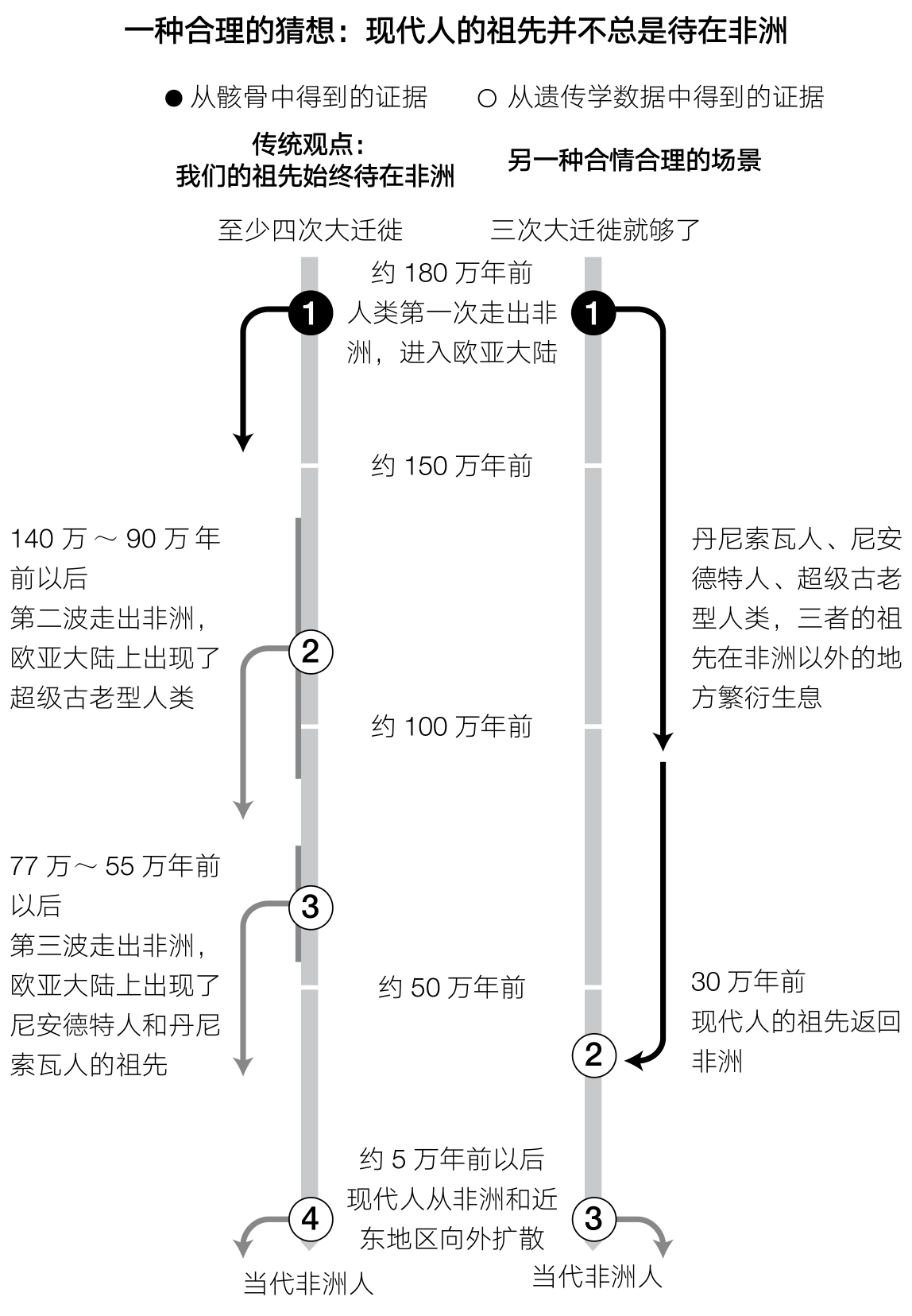

人们通常都认为,这四次大分裂都对应着从非洲起源的祖先种群向欧亚大陆扩张的过程。但真的只能如此吗?

现代人的非洲起源说主要来自以下事实:当代人类谱系上最深的那些分支都存在于非洲的采猎者之中,例如非洲南部的桑人、非洲中部的俾格米人等。最古老的、具备解剖学意义上现代人特征的人类遗骸,也是在非洲发现的,且可以追溯到大约30万年前。然而,这些针对当代人群所开展的遗传比较的工作,虽然能够指向非洲起源说,但只能用于探究过去几十万年中出现的人群结构,这也正是当代人群的祖先分化发展的大时间框架。而现在有了古DNA数据,我们面对的事实是,在人类谱系上的4个最深的分支中,有3个都只能以在欧亚大陆上挖掘出的样本作为代表:尼安德特人、丹尼索瓦人,还有从西伯利亚丹尼索瓦人中觅得痕迹的“超级古老型人类”。

话说回来,这些最久远的人类谱系分支之所以都是在欧亚大陆上发现的,也许是因为科学家们所说的“确认偏倚”(ascertainment bias) (31) :几乎所有的古DNA分析工作都是在欧亚大陆上、而不是在非洲开展的,所以很自然地,新发现的支系都集中在这个区域内。如果哪天我们从非洲也能拿到足够多的古DNA序列,或许也能发现与现代人和尼安德特人相分离的新支系,比“超级古老型人类”还要历史悠久也说不定。

但是,另一种可能性也确实存在,现代人、尼安德特人和丹尼索瓦人的祖先们的确生活在欧亚大陆上,而他们是从最初走出非洲的直立人演化而来的。同时,后来又有一次从欧亚大陆到非洲的人类迁徙,而这些人回到非洲后成了现代人类祖先种群的奠基者(见图11)。这种理论的诱人之处在于其“经济性”:这样一来,除了能解释我们从DNA数据中看到的现象以外,还可以将非洲和欧亚大陆之间的人类迁徙次数减少一次。现在情况变成了这样:超级古老型人类,以及现代人、丹尼索瓦人和尼安德特人的祖先都发源于欧亚大陆,从而减少了两次“走出非洲”的人类大迁徙,这两次可以被一次后来的“走回非洲”所代替。也就是说,现代人类的共同祖先回到非洲安营搭寨,之后又走出了非洲。

图11 现代人祖先是否一直待在非洲的两种猜想

现代人支系能否有可能在非洲以外的地方寄居了数十万年呢?传统观点认为,人类谱系始终是在非洲演化的。这意味着为了能够解释迄今发现的骨骼证据和遗传学数据,至少需要四次走出非洲的人类大迁徙。然而,假如我们的祖先从180万年前起就生活在非洲以外,一直到30万年前才回归非洲,这样就只需要三次大迁徙了。

经济性上的好处本身并不是一个证据。但重要的是,很多人早就不假思索地假设非洲是人类演化过程中所有重大事件的中心,而现在我们所看到的各种血统和融合的证据应该让我们对此假设产生怀疑。根据骨骼记录,在200万年以前的人类演化过程中,非洲发挥了毋庸置疑的中心作用。这一点我们很早就知道了,毕竟在人类出现之前的几百万年时间里,能够直立行走的猿类就已经生活在非洲了。我们也知道,在解剖学意义上的现代人的起源上,非洲也发挥着核心作用——从骨骼特征上来看,具备解剖学意义上的现代人特征是在30万年前左右在非洲出现的,而从遗传学证据上来看,过去5万年来现代人是从非洲和近东地区向外逐步扩散的。

但是,在200万年前和30万年前之间发生了什么呢?如果查看一下这么长的一个时间段,我们在非洲发现的人类骨骼并不明显比在欧亚大陆上发现的人类骨骼更靠近现代人的特征。 25 在过去的几十年内,有一种观点认为,由于200万年前我们的血统在非洲,30万年前以后我们的血统也在非洲,所以我们的祖先一定也是源自非洲。但是,欧亚大陆是一块如此富足、多样的超级大陆,看不到有什么根本性的原因会阻碍现代人的先辈们在这个重要的时期内寄居于此、繁衍生息,然后再回归非洲。

遗传学的证据告诉我们,现代人的祖先有可能曾经在欧亚大陆上度过一段相当长的演化时光。其实,这与玛丽亚·马蒂农-托里斯(María Martinón-Torres)和罗宾·丹尼尔(Robin Dennell)提出的理论是一致的。 26 他们的观点在考古学和人类学领域里属于少数派,但同样值得重视。他们认为,在西班牙阿塔普尔卡(Atapuerca)发现的有着100万年历史的“先驱人”(Homo antecessor),他们身上存在一系列的混合特征,表明他们来自一支现代人和尼安德特人的共同祖先种群。对现代人和尼安德特人的祖先种群来说,在100万年前待在欧亚大陆上,这可是一个相当古老的日期了。很多人相信,欧洲的尼安德特人源自走出非洲的一支祖先种群,同样,他们也会认为现代人和尼安德特人的祖先在100万年前还待在非洲。而将这些证据与针对石器类型的考古学分析结合起来,马蒂农-托里斯和丹尼尔所主张的是,从至少140万年前起到80万年前现代人和尼安德特人的最近共同祖先的出现,欧亚大陆上是可能存在着持续性的人类定居活动的,而就在80万年前以后的某个时间点,有一个支系迁徙回了非洲,并演化成了现代人。 27 考虑到新的遗传学证据,马蒂农-托里斯和丹尼尔的理论显得合情合理。

“走出非洲”假说至少有一部分的魅力来自它是一个简单化的假设,也就是说,非洲,特别是东非,一直是人类多样性的摇篮,也是各种新生事物起源的地方,而世界上的其他地方,都只是一个在人类演化上无甚建树的受体而已。但是,人类演化的主要事件,真的全部都发生在世界的同一区域吗?这么说的理由真的充分吗?至少遗传学的数据表明,许多古老型人类群体居住在欧亚大陆上,其中还有一些与现代人群体发生过混血。这鞭策着我们不断地质疑:为什么人类迁徙的方向一定是从非洲到欧亚,难道有时不能逆向而行吗?

2014年年初,马蒂亚斯·迈耶、斯万特·帕博以及他们在莱比锡的同事们将人类“最古老的DNA序列”这个记录往前延伸了4倍。他们成功对一个有着超过40万年历史的海德堡人个体完成了线粒体DNA测序。该个体挖掘自西班牙胡瑟裂谷(Sima de los Huesos cave (32) )的一个13米深的井道底部,是当时发现的28具古代人类骸骨之一。 28 这些胡瑟裂谷骸骨具有早期尼安德特人的特征,所以当时参与挖掘的考古学家认为他们是尼安德特人的祖先,而且他们已经跟现代人的祖先分离了。在迈耶和帕博发布胡瑟裂谷人的线粒体DNA数据两年后,他们又发布了全基因组数据。 29 通过分析,他们不仅确认了胡瑟裂谷人属于尼安德特人支系,而且进一步发现,胡瑟裂谷人与尼安德特人而非丹尼索瓦人的关系更为密切。这些直接证据表明,尼安德特人的祖先至少在40万年前就在欧洲兴家立业,并且在那个时候之前,尼安德特人和丹尼索瓦人的支系就已经开始分离了。

但是胡瑟裂谷人的数据也有令人费解之处:他们的线粒体DNA与丹尼索瓦人的关系比与尼安德特人的更近,可全基因组数据又跟尼安德特人的最为密切。 30 看一下各个案例中全基因组和线粒体DNA比较的结果,如果只有这么一例不一致,那么这还有可能是由统计波动导致的。但实际上存在着两例不一致:胡瑟裂谷人的线粒体DNA是丹尼索瓦人的类型,而基因组的其他部分与尼安德特人更近;西伯利亚丹尼索瓦人的线粒体DNA与现代人和尼安德特人相比,其差异性是后两者之间差异的两倍,而基因组的其他部分也与尼安德特人更近。 31 这两个结果不太可能只是一个巧合,背后很可能还有更深层次的未解之谜。

也许“超级古老型人类”,也就是与丹尼索瓦人混血的那个支系,在欧亚人类历史上所起到的作用比我们原来想象的要重要得多。也许,在大约140万年到90万年前,这些“超级古老型人类”在与现代人的祖先支系分离后,就开始了跨越欧亚大陆的种群扩张,并逐渐演化出我们在丹尼索瓦人和胡瑟裂谷人身上发现的、古老的线粒体DNA支系。在这时间大约过去一半的时候,可能又有另外一个群体跟现代人的祖先支系分离,并蔓延到了整个欧亚大陆。这个群体或许已经融进了超级古老型人类之中,他们在欧亚西部为尼安德特人的祖先贡献了最多的血统;而在欧亚大陆东部,他们为丹尼索瓦人的祖先贡献的血统少了一些,但依然相当可观。这样的场景就可以解释在不同的群体中,为什么存在着两种深度分化的线粒体DNA。它也可以解释一个我尚未发表的奇怪结果:在研究现代人类、丹尼索瓦人和尼安德特人三者的最近共同遗传祖先出现以来的遗传变异的时候,我找不到证据证明有一个超级古老型人类只对丹尼索瓦人有遗传贡献,却对尼安德特人毫无贡献。相反,我们观察到的模式表明,丹尼索瓦人和尼安德特人都从同一个“超级古老型人类”继承了部分血统,只不过丹尼索瓦人继承得更多罢了。

约翰内斯·克劳泽及其同事们提出了另一种理论。克劳泽的想法是,几十万年前,一个早期现代人类种群走出非洲,与类似胡瑟裂谷人的群体发生了混血,并取代了他们的线粒体DNA及基因组中的少量其他部分,最终产生了一个新的混合种群,并演变成了真正的尼安德特人。 32 这个想法貌似复杂,但它除了可以解释为什么尼安德特人的线粒体DNA和现代人的如此相近,但与胡瑟裂谷人和西伯利亚丹尼索瓦人的却差别很大以外,还可以解释很多表面上看起来互不相干的观察结果。它可以解释这样一个看似矛盾的事实:基于线粒体DNA的估计,现代人和尼安德特人的共同祖先生活的时间是47万年到36万年前 33 ,而根据全基因组分析所做出的估计,两者的祖先相互分离的时间却是77万年到55万年前 34 。它也可以解释为什么尼安德特人和现代人都使用复杂的、非洲中石器时代的石器制造工艺,尽管有关这种类型工具的、最早的考古学证据是出现在遗传学上估计的尼安德特人和现代人分离时间的几十万年以后。 35 如果把塞尔吉·卡斯特拉诺(Sergi Castellano)和亚当·西佩尔(Adam Siepel)领导的一项研究加进来,该理论将最终变得更加有理有据。该研究表明,尼安德特人的祖先中有多达2%的血统来自一支早期现代人支系。 36 如果克劳泽的理论正确,那么就是这个支系将线粒体DNA传遍了整个尼安德特人群体。

无论这些模式的真正解释是什么,有一点很清楚,我们需要学习的东西太多了。5万年前,欧亚大陆上一派熙熙攘攘,至少从180万年前起,发源自非洲的各种人群就纷至沓来。他们分裂成了一个个姐妹群体,先是独自演化,有时又相互融合或者与新来的群体融合。这些群体中的大多数已经灭绝了,至少他们的“纯种”形式已经离开了人类的大舞台。根据骨骼和考古学的证据,我们已经知道,在现代人走出非洲之前,欧亚大陆上的人类多样性就已经够让人吃惊了。但是,自从我们有了古DNA后,我们才发现,原来欧亚大陆也是一片可以和非洲相媲美的人类演化的中心地带。在这种背景下,那些激烈的辩论,也就是现代人和尼安德特人在欧亚西部相遇的时候到底有没有发生过混血,看起来答案早就在意料之中了。结论确凿无疑,此类混血事件已经对如今数十亿人产生了不可磨灭的影响。欧洲是一个半岛,它只是欧亚大陆一个中等大小的末端而已。审视一下丹尼索瓦人和尼安德特人所拥有的广泛的多样性:西伯利亚丹尼索瓦人、南方丹尼索瓦人、尼安德特人,至少这三个具有DNA证据的种群于几十万年前就彼此分离了。我们正确看待这些人群的方法是,把他们都当成一个松散的大家庭之中的成员,这个大家庭居住在广袤的欧亚大陆上,聚集了多种经过高度演化的古老型人类。

古DNA让我们得以洞察历史、挑战旧知、迎接新知。如果说,2010年发布的第一组尼安德特人基因组数据就像在知识的大坝上开启了一个小闸门,给我们带来了汩汩清流,那么,丹尼索瓦人基因组和随后的其他古DNA发现,就给我们带来了喷涌而出的新知识。我们以前早已习以为常的认知,已经被数据的洪流冲击得七零八落了。而且,这只是开始。