便捷而又有效的调控手段是推动石墨烯从实验室走向未来应用的重要前提。对于石墨烯的化学势的调节,目前有多种方法,如异质原子掺杂、化学改性掺杂、量子点光控掺杂及电场偏置调控等。每种调控都伴随着不同的应用背景 [110] 。

对石墨稀施加一个外加电场,使得石墨烯的载流子的浓度发生变化,从而可以导致石墨稀的化学势发生变化。顶层石墨稀和底层电极及中间介质构成平行板电容器结构,其电容表达式为

式中: C 表示平行板电容器的容量; ε r 表示中间介质层的相对介电常数; ε 0 表示真空中介电常数; d 表示石墨稀和金属电极之间的厚度; A 表示平行板电容器结构的面积。

在平行板电容器中,石墨稀的载流子浓度可以认为是平行板电容器中的电子浓度,具体表达式为

式中: e 为电子电量; V 为外界所加电压; V 0 为石墨稀掺杂所带来的偏置电压,对于纯净的石墨稀来说,这个偏置电压可以视为石墨稀的费米能级,恰好位于狄拉克点。

通过以上公式的结合,进而可以得到石墨稀化学势和外加电压的关系

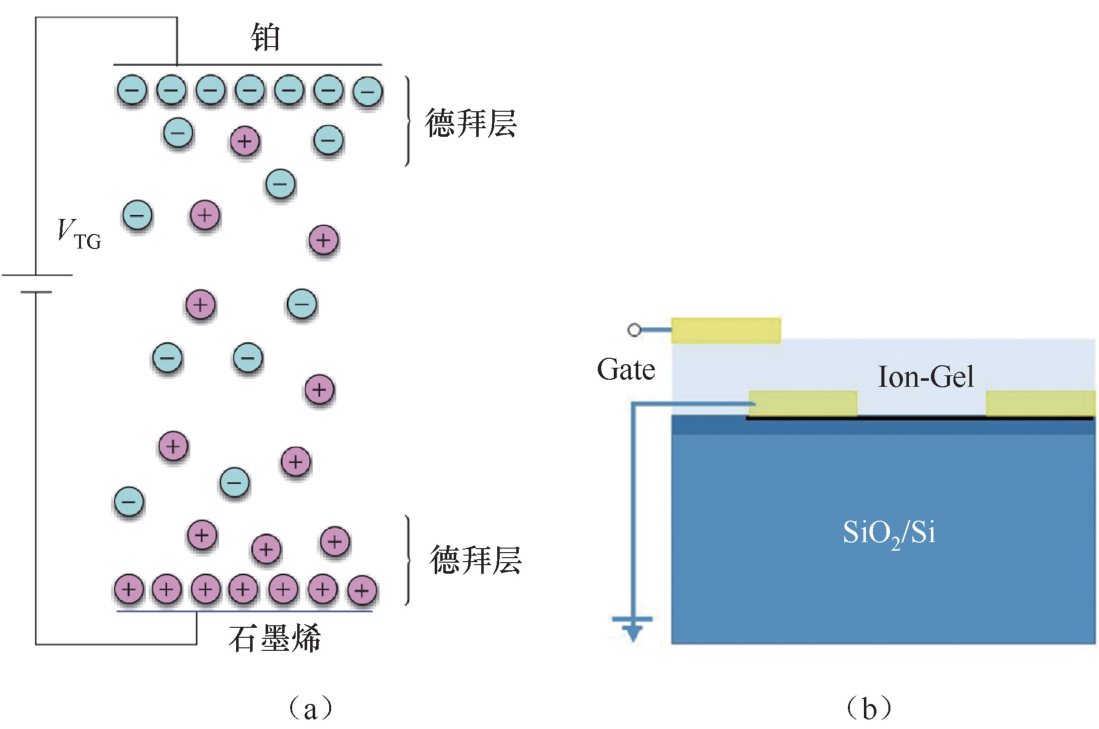

将无机盐类溶解在聚合物基质中,可以得到固相高分子电解质。例如,在锂电池技术中广泛采用固相高分子电介质高氯酸锂(LiClO 4 ),而聚合物基质则可以采用聚氧化乙烯(Poly Ethylene Oxide,PEO)、聚苯乙烯(Poly Styrene,PS)等材料 [111] 。将这些材料按照一定的配比得到的单位平方厘米面积下的固相电解质电容可以超过10μF [112] ,从而极大地增强载流子浓度。受到这种方法的启发,有许多学者研究将高分子电解质与石墨烯表面接触,并引入偏置电压,改善石墨烯的调控效率及器件工作性能指标 [113-115] 。例如,在2008年,英国剑桥大学研究人员使用聚氧化乙烯和高氯酸锂混合的高分子电解质实现了对石墨烯的高效调控 [116] 。其中,石墨烯—固相高分子电解质、接地板(铂)的示意图如图2.17所示。当存在外加电压 V TG 时,电解质中的正负离子分别向极性相反的电极处汇聚,但是因为库仑力的作用使这些离子不能无限累积,最终会达到一个平衡点。电极处汇聚的电荷层可称为德拜层(Debye Layer)。对于单价电解质,定义其厚度为

式中: n 为离子的浓度; kT 为热能。

图2.17 (a)受到偏置电压影响,石墨烯和接地板(铂)两端汇聚正负离子,形成德拜层 [116] ;(b)基于固相电解质的石墨烯场效应管示意图 [117] ,源极、漏极接触石墨烯,而与栅极通过固相电解质隔离

一般而言,德拜层的厚度为几纳米 [111] 。接下来,可以计算对应此时的电容值为 C=Aε 0 ε PEO /t DB ,其中 ε PEO 代表聚氧化乙烯的相对介电常数(约为5.0)。若考虑 t DB =2nm,单位面积下的 C 约为2.2μF,这个数值远远大于普通的绝缘层材料的电容。

2013年,清华大学李群庆等人也使用了类似的方法改善石墨烯载流子浓度,并通过实验在栅压仅5V范围内实现了载流子浓度10 14 cm -2[115] 。固相高分子电解质具体的制备过程如下:

(1)聚氧化乙烯(30万分子量规格)、高氯酸锂、甲醇(methanol)按照1∶0.12∶40的质量比,配成溶液;

(2)使用磁力搅拌机搅拌均匀呈胶状;

(3)将上述混合物均匀涂覆在石墨烯样品表面,并引出源极、漏极、栅极电极。

最终得到的样品原理图如图2.17(b)所示。除了采用无机盐类作为电解质,还有许多学者尝试了使用电容效应更加明显的有机分子,如2-甲氧基乙基-二胺(trifluoromethylsulfony)酰亚胺[diethymethyl(2-methoxyethyl)ammonium bis(trifluoromethylsulfony)imide] [118] 、1-乙基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)胺[1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide](简称[EMIM][TFSI]) [112,119,120] ,与无机盐相比,在获得同样大小的化学势前提下,其所需要的偏置电压更低 [121-123] 。

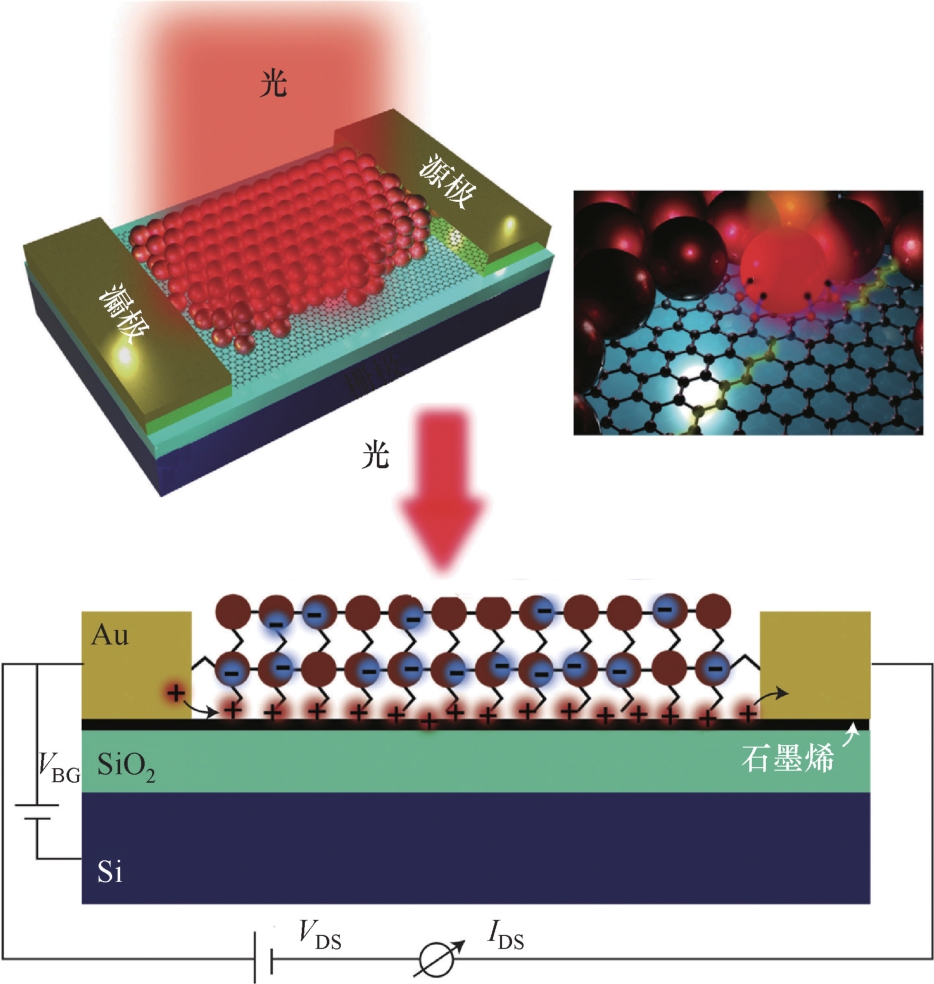

纳米厚度的光敏量子点能够吸收特定频段的电磁波,具有光生电子的功能。在石墨烯表面电子蒸镀特定的量子点,可以增强电磁波与石墨烯的相互作用,改善相关器件的性能指标 [125] 。例如,硫化铅(PbS)在红外光及可见光频段内具有很好的量子限域效应,西班牙光子科学研究所利用这种量子点极大地增强了对光子转化为载流子的效率,单个光子转换约10 8 个电子,示意图如图2.18所示;香港理工大学Feng Yan等人同样在石墨烯表面蒸镀硫化铅,增强了场效应管中源漏极电流,如果不加硫化铅量子点则无法观察到这种现象。另外,在紫外光波段的量子点材料二氧化钛(TiO 2 )结合石墨烯表现出的光电特性也有学者关注 [110] 。

图2.18 基于量子点调控的经典石墨烯场效应管结构,其中石墨烯置于Si/SiO 2 衬底上,表面涂覆量子点(硫化铅) [124] ,在入射电磁波激励下,量子点产生电子—空穴对