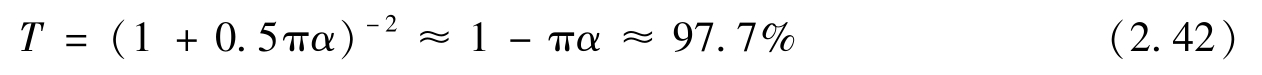

石墨烯的透光性与层数有关,光学成像对比可识别出Si/SiO 2 衬底上的石墨烯,如可通过调整SiO 2 的厚度或光的波长来最大化对比度 [30,31] 。作为具有固定光导 G 0 =e 2 / (4 ħ )≈6.08×10 -5 Ω -1 的材料 [32] ,可以应用菲涅耳方程推导石墨烯的透射率:

其中, α =e 2 /(4π ε 0 ħc )= G 0 /(π ε 0 c )≈1/137是精细结构常数 [33] 。石墨烯在可见光区仅反射了小于0.1%的入射光 [33] ,在第10层时上升到2%左右 [30] 。因此,可以认为石墨烯层的光吸收能力与层数是呈正比的,在可见光谱内每层的吸收为 A ≈1- T ≈π α ≈2.3%(见图2.8)。在多层石墨烯样品中,每层都可以看作一层二维电子气,来自邻层的微扰很小,多层的吸收效果可以用多个单层石墨烯光学效果来近似叠加 [30] 。石墨烯的吸收光谱在300~2500nm范围内较为平坦,而在紫外光区,由于石墨烯态密度中存在激元位移的范霍夫奇点,所以吸收光谱在270nm附近出现一个峰值。在石墨烯的低频应用中,还可以观察到与能带间跃迁相关的其他吸收特性 [34,35] 。

图2.8 石墨烯的光学特性 [33,36] 。(a)不同层数时的透光率,插图为文献[33]的实验样品,带有孔径的厚金属板上放置有不同厚度的石墨烯薄片;(b)不同波长下的透光率,插图为白光下透过不同层数石墨烯时的透光率

一般而言,各向同性材料中存在瞬态介电响应 [37] ,则感应极化 P ( t )与电场 E ( t )的关系可表示为

式中: ε 0 为真空介电常数; χ (1) 为一阶线性极化率; χ (2) 和 χ (3) 分别为二阶和三阶非线性极化率 [38,39] 。当入射光强较弱时,一阶线性函数 χ (1) 占据主导,极化强度 P 与电场 E 呈线性依赖关系。

二阶非线性极化率 χ (2) 关乎二次谐波(Second Harmonic Generation,SHG)、和频(Sum-Frequency Generation,SFG)和差频(Difference-Frequency Generation,DFG)的产生。只有在分子水平上缺乏反演对称的物质才是非零的 [38] 。由于石墨烯蜂窝碳结构具有反演对称性,因此在其对称性没受到干扰的情况下是不具有二阶非线性特征的 [40] 。 χ (2) 也与一些电光效应(如泡克尔斯效应)有关。三阶非线性极化率 χ (3) 负责三次谐波产生(Third Harmonic Generation,THG)、非线性折射率变化(非线性克尔效应)和非线性吸收变化(饱和吸收和多光子吸收)。石墨烯具有很强的 χ (3) 非线性 [40,41] ,其折射率和光吸收的变化依赖于入射光强,复折射率 n 可表示为 [38,39]

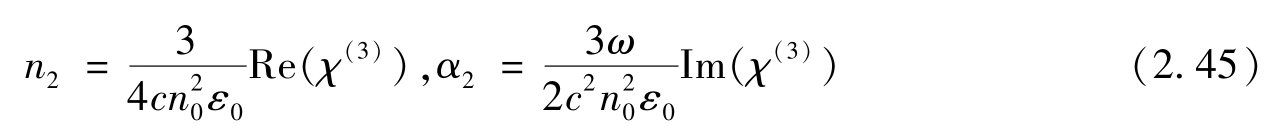

式中: I 为光强; n 2 为非线性折射率(克尔系数); α 2 为非线性吸收系数。 n 2 和 α 2 分别与 χ (3) 的实部和虚部相关,其中

值得注意的是,由于Kramers-Kronig关系,光吸收的变化对吸收边附近波长的折射率有很强的影响 [38] 。如式(2.45)所示,石墨烯饱和吸收是与 χ (3) 虚部有关的现象,高强度光会“漂白”材料,进而阻碍光的吸收。石墨烯的光吸波率可以表示为 [38]

式中: α 0 为线性吸收系数; I S 为饱和强度。饱和强度 I S 可由吸收截面 σ 和弛豫时间 τ 得到,如

式中: ω 为光学角频率; E S 为饱和通量 [42] 。

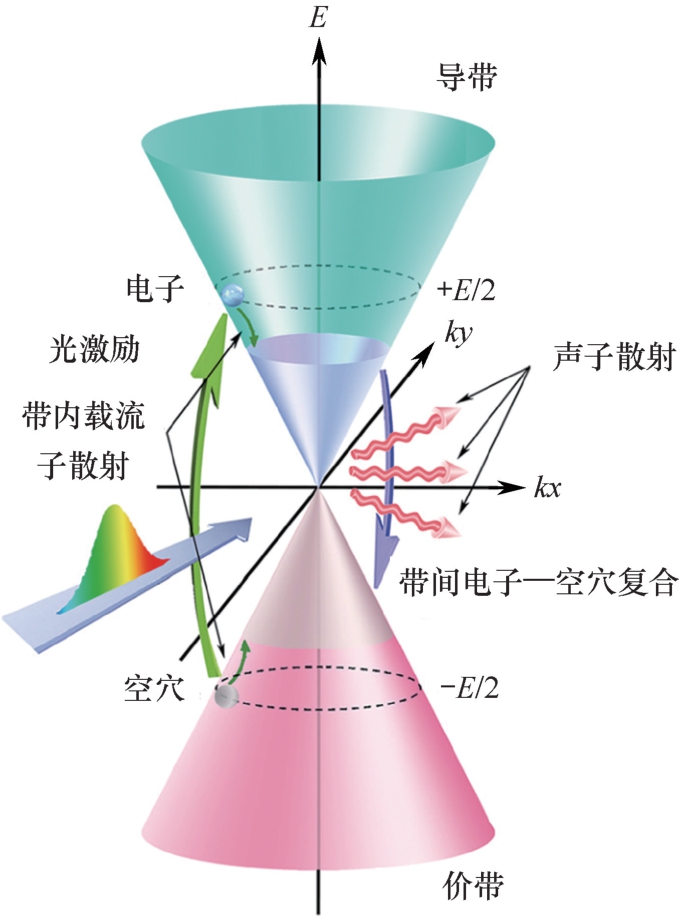

在入射光强相对较弱的线性范围内,石墨烯吸收入射光,导致光的衰减。当入射光强较高时,低能态被耗尽,高能态被填充,因此吸收饱和发生,衰减减少。具体表现为光脉冲照射时,价带的电子吸收光子能量跃迁至导带,随后热载流子能量降低到平衡态。因为电子是费米子,遵循泡利不相容原理,所以每个电子将按照费米—狄拉克分布从低能量的状态开始占据一个能量状态。价带的电子也将重新分布到低能量状态,能量高的状态被空穴占据。这个过程同时伴随带间电子—空穴复合和声子散射。在光强足够大时,电子会被源源不断地激励到导带,最终价带和导带光子能量的子带完全被电子和空穴占据,带间跃迁阻断,此时石墨烯的吸收将饱和,光子无损耗地通过,如图2.9所示。

图2.9 光子激励的超快弛豫过程 [45]

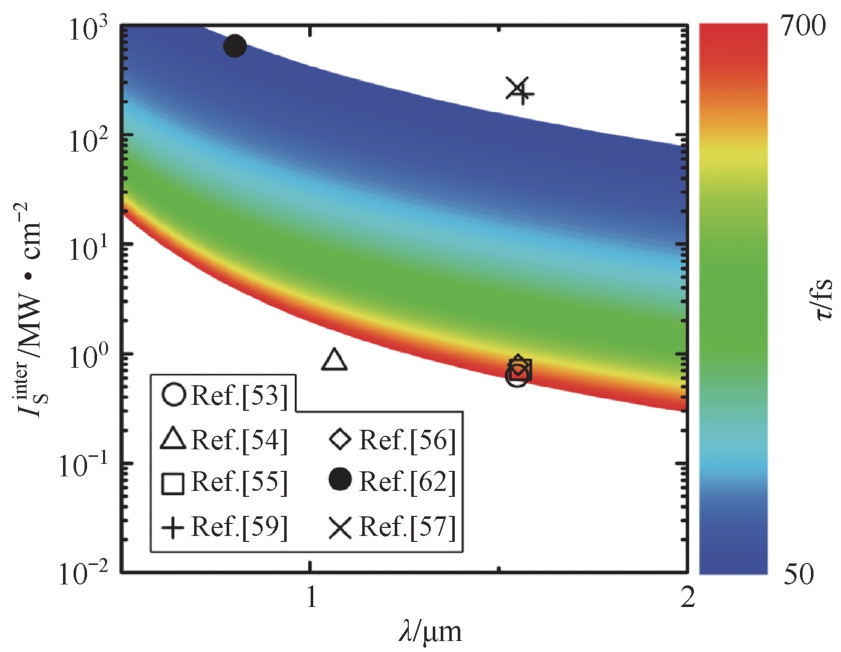

饱和吸收是一种普遍存在的现象,任何能级间的电子跃迁导致光吸收的材料均具有饱和吸收特征。然而,很难找到一种可以在几皮秒到几百飞秒的时间尺度上产生超短脉冲的具有快速弛豫时间的可饱和X吸收材料。而石墨烯具有固有的快速饱和吸收响应特性 [44-46] 。如在时间分辨实验中 [47] ,发现了两种超快的弛豫时间:一种是速度较快(约为100fs)的载流子—载流子散射和声子散射;另一种是速度较慢(在皮秒量级)的电子带间弛豫和热声子冷却 [48,49] 。文献[50]给出了单层石墨烯样品在1.55μm工作波长下的饱和特性。估计的饱和强度 I S 约为250MW·cm -2 。到目前为止,各种出版物报道的饱和强度并不一致:从约0.7MW·cm -2[51-54] 到100~300MW·cm -2[55-57] 。这可能是由石墨烯样品中电子的非弹性碰撞时间不同导致的 [58] 。

如图2.8(b)所示,石墨烯具有与波长无关的线性光吸收;然而,其非线性饱和吸收并不是与波长无关,石墨烯的饱和强度是随波长变长而变低 [59] 。图2.10为预测的不同波长和非弹性碰撞时间下带间饱和强度的变化曲线 [58] 。因为石墨烯的线性能带结构,致使在更高的光子能量下很难饱和吸收,所以这一预测也是合理的。事实上,在波长较短的 λ =800nm处,有更高的饱和强度的报道 [60] 。因此,在较长的波长下,采用石墨烯饱和吸收进行激光锁模是比较有利的。石墨烯可以在太赫兹或微波频率下用作饱和吸收。据报道,100GHz时石墨烯的饱和强度可以低到约为0.04MW·cm -2[61] 。

图2.10 预测的不同波长 λ 和零温度下弛豫时间 τ 下带间饱和强度 I S 的变化曲线 [58]

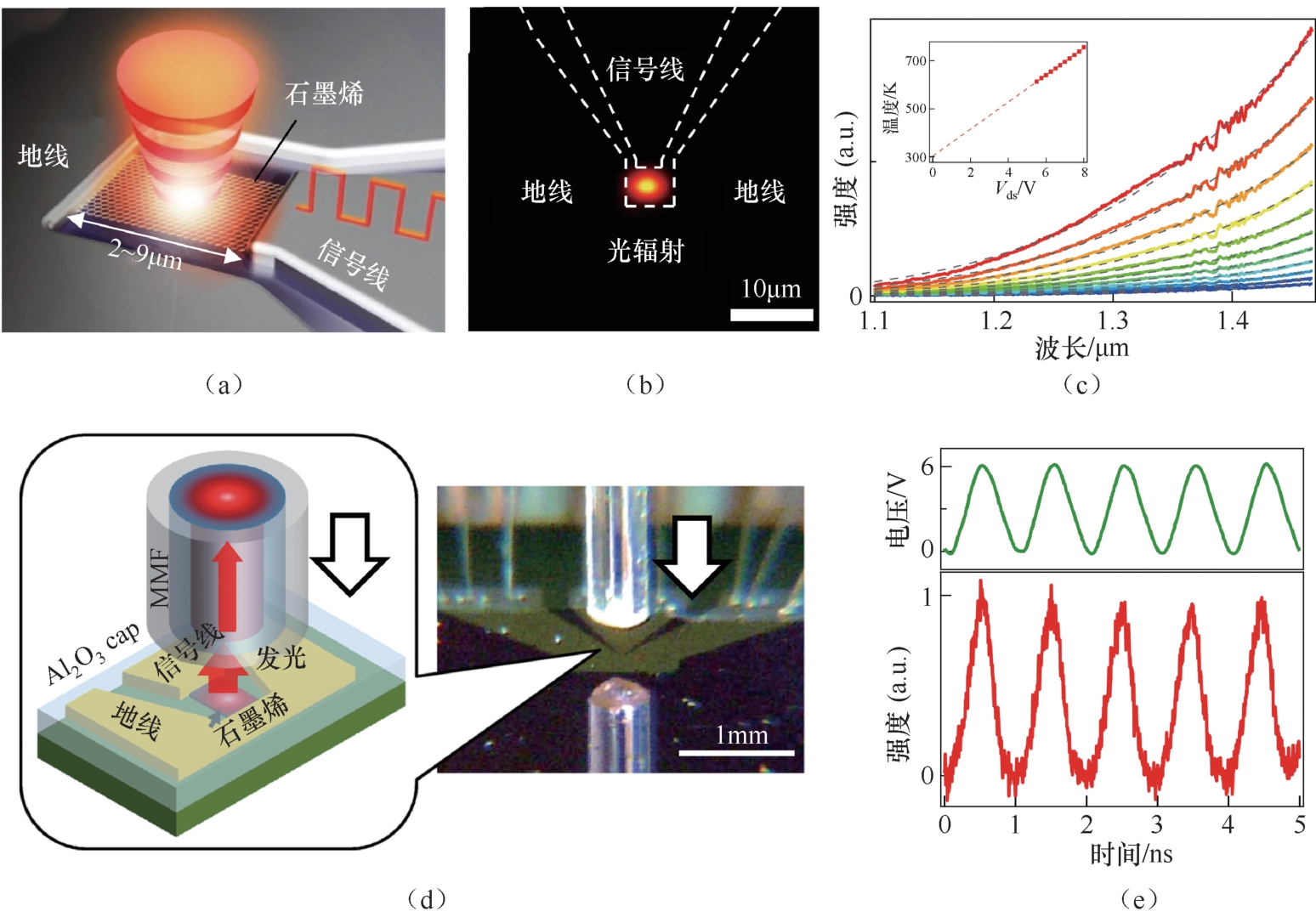

零带隙的属性及超快的载流子弛豫(主要通过较快的电子—电子,电子—声子)阻碍了电子—空穴的有效复合,使得石墨烯不具备Ⅲ-Ⅴ族等半导体高效能级跃迁发光的方式及优势。但石墨烯具有超高的热稳定性及电流密度(CVD生长的石墨烯纳米条带上曾测得接近10 9 A·cm -2 的电流密度 [62] ,最高击穿电流密度甚至可达10 12 A·cm -2[63] ),而且还具有低热容及超快载流子迁移率,这意味着石墨烯具有很大潜质可以用来实现纳米尺度的高速热辐射光源。如最近一些实验工作证实在SiO 2 /Si衬底上采用电驱石墨烯的方式实现光辐射 [64-68] 。受衬底和金属触点的散热限制 [69] ,以及外部散射导致的热电子弛豫 [70,71] ,石墨烯在真空中的最高温度限制在1100K内。随后Kim等人采用悬浮石墨烯的方式降低衬底的纵向散热以及避免声子—声子散射效应下石墨烯热导的降低 [72,73] ,实现了真空下高达2800K的温度,并且发出高出 [66,67,74] 三个数量级光强的明亮可见光。为避免石墨烯在高温下快速氧化,提高其寿命及满足高速调制的需求,需使石墨烯隔绝空气且又能快速地制冷热载流子使其可以高速开关光辐射。六方氮化硼(hBN)“包裹”的异质结石墨烯热辐射光源随后应运而生 [75,76] 。氮化硼为高温石墨烯提供了良好保护,使得石墨烯可稳定工作在2000K,实现了覆盖可见光到近红外光的发射。此外,还从实验证实可以实现高达10GHz调制速率的光输出 [76] 。

2018年,日本庆应大学的Miyoshi等人使用常规的Si/SiO 2 衬底上转移石墨烯,并采用ALD法生长Al 2 O 3 覆盖层的方式隔绝空气与石墨烯的接触,避免高温氧化,同样实现了调制速率高达10GHz的近红外光输出 [77] 。实验中所采用的器件结构及对应的4V偏置电压下的红外成像图如图2.11(a)、(b)所示,源极和漏极之间的工作电压可至8V。辐射光谱覆盖整个光通信频段如图2.11(c)所示。整个加工工艺完全兼容硅基半导体工艺,且完成多模光纤输出的通信测试,得到50 MHz下张开的眼图及1Gb·s -1 实时高速热辐射调制数据,如图2.11(d)、(e)所示,证明了系统的可靠性。此外,阐述了石墨烯热发射可以高速调制不仅因石墨烯本身高速热传导,以及衬底的热散射所致,还与衬底的表面极化声子的远程量子热传输相关 [78-81] 。该工作验证了石墨烯用于高速片上硅基光电集成的可能性,也为通过改变衬底优化光发射性能提供了新的线索。2019年,麻省理工学院的Englund小组利用石墨烯—硅基光子晶体微腔结构实现了电驱动的片上热辐射光源 [82] 。该工作同样使用外加偏置电压的方法,在石墨烯内部产生热载流子实现热辐射。热辐射受到硅基光子晶体微腔的调制,在腔的共振波长处产生了增强的窄带辐射峰,且具有很强的偏振依赖性。

图2.11 (a)器件结构及(b)4V偏置电压下的红外成像图;(c)电压 V ds =5.5~8V时的辐射光谱及由普朗克定律拟合获得的石墨烯温度曲线,插图中温度与施加的电压呈线性关系;(d)多模光纤正对上方通过空气直接耦合输出的示意图;(e)1Gb·s -1 实时高速热辐射调制数据 [77]

此外,石墨烯可通过掺杂修饰的方法提供较高的自由电子浓度,使得隧穿电子与石墨烯表面的自由电子的谐振耦合成为可能。这也提供了另一种发光机制即量子隧穿发光。且纳米尺度非弹性隧穿光源响应速率只取决于电子隧穿时间。而后者往往在飞秒的尺度,使得石墨烯非弹性隧穿光源响应速率可达到10 15 Hz量级,这将超过大部分现有光源响应速率。

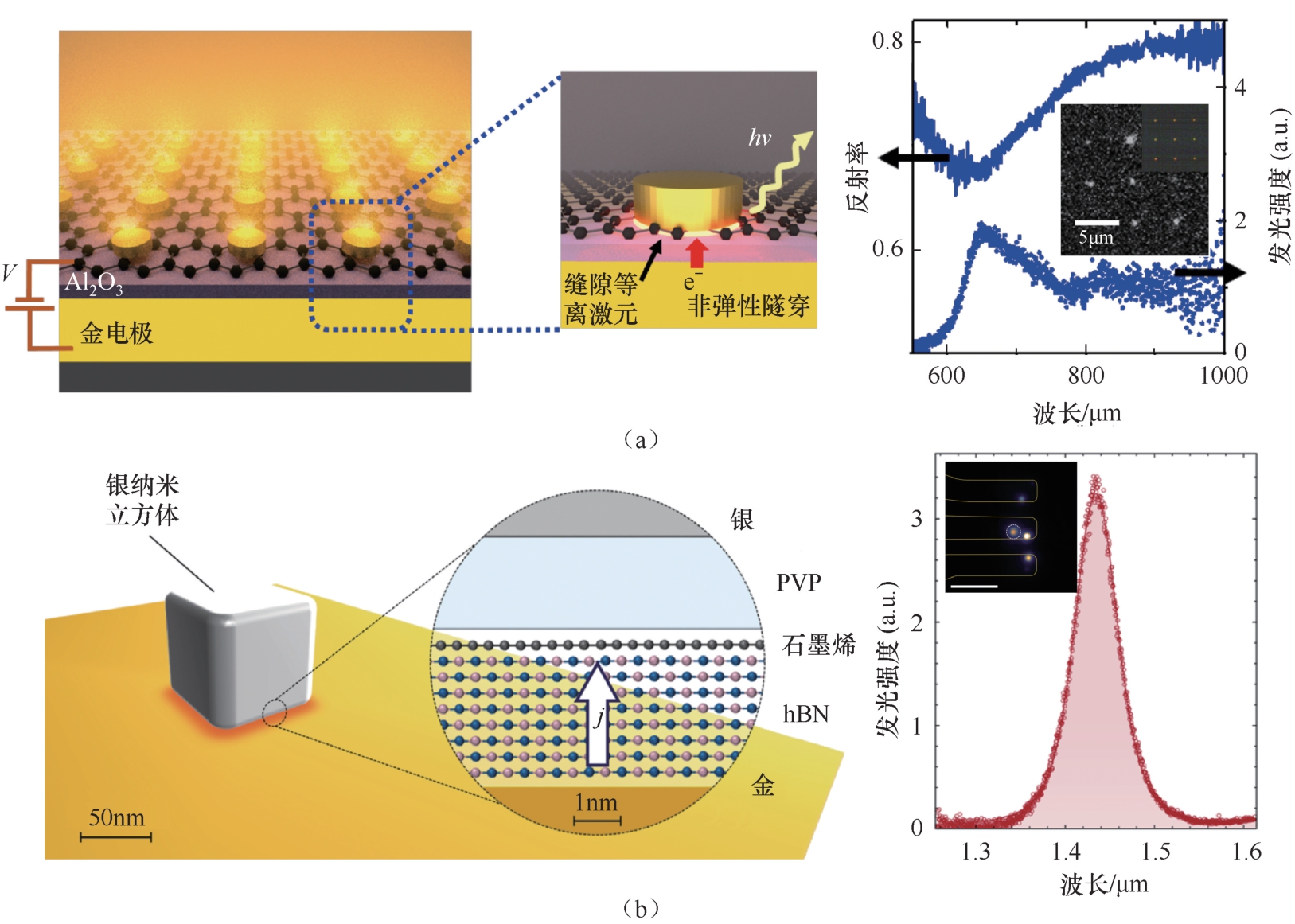

石墨烯量子隧穿光源最早可追溯到2014年S.Khorasani等人提出的理论预测 [81] 及美国曼彻斯特大学R.Beams等人利用扫描隧穿显微探针通过局部注入低能电子的方式激发出了石墨烯上的等离子激元 [82] 。在此之前,更多聚焦于电学特性的研究上。随后,石墨烯隧穿发光的现象从理论到实验先后被多个研究团队陆续证实 [83-90] 。2018年,明尼苏达大学S.Namgung等人通过使用纳米粒子解决等离激元与自由空间辐射光子波矢失配的问题来增强光子辐射,验证了一款可工作于近红外光到可见光频段的石墨烯—绝缘介质—金属隧穿结光源 [89] ,如图2.12(a)所示。石墨烯在其中既扮演超薄透明电极降低对纳米粒子等离子激元模式调制的角色,又作为石墨烯隧穿结的一部分,提供或接收隧穿电子,用于表面等离激元的激发。作者通过验证与顶层纳米颗粒是否相连,排除了顶层金属中的自由电子在纳米粒子与金属衬底之间通过非弹性隧穿激发出表面等离激元及光子的可能,进而证实石墨烯作为隧穿结的一部分在参与工作。最近,瑞士苏黎世联邦理工学院M.Parzefall等人也提出一种类似金属—氮化硼—石墨烯的异质结隧穿光源 [88] ,如图2.12(b)所示。除了使用纳米粒子实现四个数量级近红外光发射增强,如图2.12(b)右图,该作者还通过样品测得的光谱的对称性、高频截止特性及受电压控制而非电子气温度控制的特点,排除了石墨烯其他发光机制(热辐射、热电子光辐射等),确定非弹性量子隧穿效应在石墨烯—氮化硼—金属中起着支配作用。

图2.12 (a)分布纳米粒子阵列的石墨烯隧穿结的光发射示意图 [89] ,右图分别为80nm直径的纳米粒子光学显微成像及对应的反射光谱和电致发光光谱;(b)立方体纳米天线增强的石墨烯—hBN—金属隧穿结示意图 [88] ,右图分别为立方体纳米天线光发射的强度分布及对应的发射光谱

石墨烯纳米光源为实现廉价且可大规模生产的片上集成光源提供了新的思路,但仍然存在许多问题和挑战。利用热辐射的光源存在局域温度高而影响集成环境等问题;非弹性隧穿光源的隧穿势垒阻碍高密度电子的通过,导致输入功率降低,且电光能量转换效率低,与通信质量密切相关的光束质量和相干性等方面也需要进行进一步的研究 [93] 。通过引入其他物理过程和机制而实现的光学辐射仍有待人们进一步研究和探索,如利用石墨烯内的热电子产生表面等离激元的光源 [94,95] 、声子辅助电致发光光源 [96,97] ,以及利用石墨烯量子点的光致发光等 [98] 。此外,石墨烯也可以通过引入带隙来发光,主要有两种方法:一种方法是将其切割成条带和量子点,另一种方法是通过化学或物理处理的方式降低其π电子网络的连通性。相比光产生光的非线性过程,电产生光的过程更能够从根本上解决片上光源问题 [99] 。