如果问现在的读者,20世纪80年代的垃圾债券、20世纪90年代末的科网股和21世纪的各种次级按揭贷款组合有什么共同点?第一个正确的答案是,它们的价格都经历了从高位暴跌至接近零的过程。世界上最“睿智”的对冲基金,长期资本管理公司(Long-Term Capital Management, LTCM)的声誉和资产净值也经历了同样过程。第二个正确的答案是,这些投资灾难都可能通过耐心阅读《证券分析》得以避免。格雷厄姆和多德于1934年合写了本书的第一版,在1940年进行了第一次修订,这个时间比“垃圾债券之王”迈克尔·米尔肯(Michael Milken)成为一个家喻户晓的名字早了约40年;比不需审查贷款申请人收入就为其提供的贷款(no-documentation mortgages),及浮动利率抵押贷款(adjustable rate mortgages)的热潮早了60多年。 作者倡导的不只是一般意义上的怀疑论,他们提出的是一系列具体训诫,其中每条训诫都可以防止一个到多个上述投资灾难和相关狂潮的出现。

虽然这本书被严谨的投资者奉为经典,但我不认为它能够改变华尔街机构或公众的投机倾向。我认为即使是经验丰富的投资者,也可能表现得像初次驾车的年轻人一样——在听到“小心驾驶”“避开结冰路面”这样的忠告后置若罔闻,权当是父母的唠叨。他肯定不希望撞坏家里的车,但避免意外并不是他优先考虑的事,因为他不认为意外会发生在自己身上。与此相似,投资者常常只将注意力集中于赚钱,却对投资环境中无数潜在的风险置之不理。我怀疑那些误认为“高收益必定来自高风险”的人一直将格雷厄姆和多德的话当作耳边风。但事实上, 避免严重的损失,是维持高复利增长的一个先决条件。

在我25年的财经记者生涯中,我所知晓的能够一直获得丰厚利润的投资者,几乎都是格雷厄姆和多德的信徒。其中最有名的,当属沃伦·巴菲特,他也是最具说服力的实例。1950年,巴菲特成为格雷厄姆的学生,那时他还是个年仅20岁,瘦弱的年轻人。他曾向朋友透露过,他在哥伦比亚商学院两位“能人”(指的是本杰明·格雷厄姆及其助手戴维·多德)的指导下学习 [16] 。而几年后,他也是第一个承认涉足超出导师所熟知的股票领域的人。巴菲特是一个相机行事者,没有依葫芦画瓢地模仿他的恩师。他从格雷厄姆青睐的股票类型开始,如伯克希尔·哈撒韦公司——一个当时还苦苦挣扎在破产边缘的纺织品制造商。随后,他转向沃尔特·迪士尼(Walt Disney)和美国运通(American Express)等拥有较少的有形资产,但更具经济价值的公司。但他的投资理念始终坚持不变(即使因之选择的证券在变)。

后来,少数忠实的专业投资者和个人投资者坚持用这种投资方法取得了成功,也让《证券分析》成为投资者手中一张历久弥新的路线图。至今,本书仍可谓是投资者不可或缺的圣经,它提醒着投资者避开那些显而易见但十分危险的“结冰道路”。同时,它也是投资者不可多得的一部投资宝典,引领着投资者寻觅一些出众而安全的投资项目。

那些一边参加格雷厄姆所授课程,一边工作的投资者对此深信不疑。他们中的一些人曾中途溜出讲堂给经纪人打电话,交易格雷厄姆教授在课堂上举例子时提到的股票。一个后来取得成功的经纪人坚称,格雷厄姆的提示非常有价值,听他的课能赚足学费,可谓“课超所值”。无论这些记载是否属实,格雷厄姆确实是不可多得的集理论家和实践家于一身的学者。为了能更好地了解他的投资方法,我们先简要地介绍一下他的特点。

在个人层面上,格雷厄姆是一个十分健忘的教授,他一心记挂着工作,甚至都意识不到自己穿的鞋子不是一双。同时,他也是古典文学的忠实爱好者,拉丁文和希腊文的研究者,西班牙语诗歌的翻译家。格雷厄姆对金钱没什么兴趣,但在学术上,他的好奇心无人能及。1914年从哥伦比亚大学毕业时,他同时得到了英语、数学和哲学的任教机会。但他听从了一名院长的建议,来到了华尔街。在这里工作时,他更像是面对学术界的另一个分支,一门遵循逻辑和可测试原则(尽管这些原则尚未被发现)的学科。他被资金管理深深吸引,并在该领域表现出色,最终将实践的成果融入他的写作和教学中。格雷厄姆花了二十多年的时间把他的投资理念凝练成了一门如欧式几何般严谨的学科。在这段时间里,市场经历了一个完整的经济周期——从20世纪20年代兴旺的大牛市,到20世纪30年代初黑暗的、接近毁灭的大萧条。

在个人层面上,格雷厄姆是一个十分健忘的教授,他一心记挂着工作,甚至都意识不到自己穿的鞋子不是一双。同时,他也是古典文学的忠实爱好者,拉丁文和希腊文的研究者,西班牙语诗歌的翻译家。格雷厄姆对金钱没什么兴趣,但在学术上,他的好奇心无人能及。1914年从哥伦比亚大学毕业时,他同时得到了英语、数学和哲学的任教机会。但他听从了一名院长的建议,来到了华尔街。在这里工作时,他更像是面对学术界的另一个分支,一门遵循逻辑和可测试原则(尽管这些原则尚未被发现)的学科。他被资金管理深深吸引,并在该领域表现出色,最终将实践的成果融入他的写作和教学中。格雷厄姆花了二十多年的时间把他的投资理念凝练成了一门如欧式几何般严谨的学科。在这段时间里,市场经历了一个完整的经济周期——从20世纪20年代兴旺的大牛市,到20世纪30年代初黑暗的、接近毁灭的大萧条。

读者不难从第1章的内容中找到格雷厄姆和多德提出的分析方法。事实上,这些分析方法是第一部分的奠基石,也是整本书的基础。两位作者承诺使用“已确立的原则和合理的逻辑”,或用他们的话叫“科学的方法”。但他们同时也承认,与法律或医学类似,投资不是硬科学,而是一门技能和机会同时发挥作用的学科。 在《证券分析》一书中,两位作者提供了最大化投资技能影响,最小化机遇影响的策略。 若你将你的投资组合寄望于运气,这本书不适合你。它主要面向投资者,而非投机者。格雷厄姆和多德对投资和投机的区分,亦为本书的重点。

当然,在格雷厄姆时期,投资者所处的环境与当今相比千差万别。当时的投资者遭受的是周期性的,且往往非常严重的经济萧条;有别于现在偶发的,且一般较为温和的经济衰退。他们对未来经济繁荣没有太大信心,也没有关于特定证券的可靠信息。出于这些原因,他们更倾向于投资债券,特别是著名公司的债券,而不是投资股票。在行业中领跑的公司名单在几年,甚至几十年中都不会有太大变化。那时的美国,各行各业都受到越来越多的规范的约束,不似现在这般有活力。那时的华尔街是一个高级俱乐部,投资只是有钱人的游戏,而现在,投资已经成为一项大众活动。当年,投资机会的可选择范围也比现在窄。当时的“另类投资”可以理解成投资于新成立、尚未赚取任何利润的,但有机会扭亏为盈的公司。

市场发生的变化如此深刻,而这本20世纪30年代写的投资手册在今天却仍然适用,着实令人惊讶。但要注意,人性不会改变:人们仍然在狂躁的高点和抑郁的低点之间摇摆,渴求即时获利,却厌恶付出努力、认真研究和独立思考,现代投资者和他们的祖父辈,甚至曾祖父辈在这些方面都十分一致。无论是当时还是现在,大多数投资者的心魔(主要是情绪因素)都需要用纪律来克服。证券分析的要领,也没有太大的改变。

在20世纪30年代,普遍的观点认为:债券是安全的,适合“投资”,而股票是不安全的。格雷厄姆和多德不赞成这个机械呆板的规则。概括地说,他们反对单纯根据证券类型判断其风险程度的观点。他们认识到,企业为融资而发行的各种证券(包括优先债券、次级债券、优先股和普通股)并无天壤之别,而是息息相关的。虽然债券持有人比股东享有经济、法律方面的优先权是不争的事实,但他们指出:为债券持有人提供保障的是“负债公司偿还债务的能力”,而不是合同条款。因此,债券持有人的债权价值不可能超过该公司除去债务后所拥有的资产净值(不考虑利息开支提供的税盾)。

这点似乎是显而易见的,但在20世纪80年代末的垃圾债券狂潮中,美国联合百货公司(Federated Department Stores,旗下有布鲁明戴尔百货店[Bloomingdale]等多家高端零售商)的债权人却没有发现这个问题。毫无羞耻之心的投资银行发现,它们可以不顾发行方的偿债能力,将垃圾债券出售给轻信投行及发行方的公众。1988年,联合百货公司接受了加拿大地产商和企业收购者罗伯·甘皮奥(Robert Campeau)的杠杆收购,这让该公司此后每年承受了6亿美元的利息费用。这个数字相当有意思,因为联合百货公司的年利润只有4亿美元

。因此,联合百货公司的债券违反了“债权人从公司所得不能超过其实际价值”这个规则(同时也有违常理)。不出两年,联合百货公司就申请破产,其债券暴跌。不用说,这些投资者肯定没有读过格雷厄姆和多德的书。

。因此,联合百货公司的债券违反了“债权人从公司所得不能超过其实际价值”这个规则(同时也有违常理)。不出两年,联合百货公司就申请破产,其债券暴跌。不用说,这些投资者肯定没有读过格雷厄姆和多德的书。

《证券分析》比现在的书籍花了更多的篇幅在债券上,这与大萧条年代的投资习惯相符(该时代的另一个特点是很少提及通货膨胀给债券持有人带来的风险)。但作者同时以犀利的笔锋抨击单纯根据证券类型对证券进行评估的做法。投资者可能已经克服(是过度克服)了对股票的恐惧,但他们又掉进了另一个同样简单的陷阱中,如假定投资于股市指数无论在过去还是将来始终都是精明的选择,以及直到最近才破灭的房地产“只升不降”的猜想。格雷厄姆和多德从未停止过对这种做法的声讨:

在某些价格上,任何证券都可以是一个合适的投资,但需要重申的是,没有什么证券单凭其形式就能确保安全,不是只要是“蓝筹股”(就是普遍受到尊重并被广泛持有的股票)就能保护投资者免受损失。

格雷厄姆和多德援引美国电话电报公司为例,其价格从1929年的每股494美元暴跌至大萧条时期每股36美元的低位。现在的读者则会想到贝尔大妈(Ma Bell)臭名昭著的“后代”朗讯科技(Lucent Technologies),

它在20世纪90年代末曾是蓝筹股中的蓝筹,机构投资者的宠儿,直到它的股价由80美元暴跌到不足1美元。

它在20世纪90年代末曾是蓝筹股中的蓝筹,机构投资者的宠儿,直到它的股价由80美元暴跌到不足1美元。

由美国电话电报公司的例子和20世纪20年代后期的狂潮可以看出,格雷厄姆和多德的投资准则不可能建立在知名度或声誉等“心理”因素上,否则,随着市场发展,会不断出现新的准则。这和20世纪90年代末互联网泡沫时,所谓的投资者不断创立的新标准一样怪诞可怕。当时,新兴网络股的促销员声称,股票不再需要盈利;华尔街的精英公司,如摩根士丹利、高盛和美林等,都对兜售无望实现利润公司的债券完全没有顾虑。

当格雷厄姆和多德对“将仅凭推测的未来前景资本化”提出警告时,他们指的可能是20世纪末的传奇——为创立之初的网络科技公司(其中大部分尝试启动在线业务)提供种子资金的互联网资本集团(Internet Capital Group, ICG)。它投资了约47家这样的公司,总投资额约为3.5亿美元。随后,在1999年8月,ICG也以每股6美元的价格上市。到当年年底,在科网股热潮的带动下,其股价已经涨到了每股170美元。在这个价格下,ICG公司的价值为460亿美元。由于该公司除了在那些初创企业身上的投资之外几乎没有任何其他产业,这就意味着,市场假设其投资的47笔种子资金平均将产生至少百倍于投资额的回报,这就是所谓的“将希望资本化”!要知道,大多数投资者甚至倾尽一生,也未能实现百倍的回报。果然,ICG的股票在几年内就被市场重新定价为每股25美分。

这样的小故事虽然富有意义且能娱乐大众,但只是禁令型的——它只告诉我们什么不该做。只有当格雷厄姆和多德经多番讨论,划清了投资和投机之间的界限后,我们才第一次知道什么该做。“投资”(作者精心选择了这个词语)是一项“承诺本金安全和回报率令人满意”的操作。

这里最重要的词是“承诺”。它不意味着绝对的保证(终究有一些承诺不能兑现,有些投资会赔本),但意味着高度的确定性。没有人会说ICG曾“承诺”安全,但也许是因为这个案例太简单了。让我们来看一个历史更悠久,定价也更合理的公司,华盛顿互惠银行(Washington Mutual,下文简称“华互”)。2006年年底,其大多数股东还将自己归类为“投资者”。华互规模庞大、在各地区均有分支机构,在2006年利润有轻微下滑之前,它的收益曾连续9年保持稳定增长。在那10年里,其股票价格也增长了一倍以上。

诚然,华互的资产组合中有大量的抵押贷款,包括次级抵押贷款。在美国各地,这些抵押贷款发放量的增加建立在一个日益脆弱的基础上(借款者信用存疑),违约情况已开始增加。但华互当时的声誉依然很高。据说它有最精密复杂的风险评估工具,而且其公开声明也足以安抚民心。华互的董事长在年终信中称赞他的公司的“定位是……在2007年取得更好的经营业绩”。无论是业余的还是专业的选股人,都顺理成章地将华互标榜为“投资”。

但格雷厄姆和多德坚持“安全性必定基于研究,源于准则”,特别是对公开的财务报表的研究。2006年,华互的年报显示,公司拥有200亿美元次级贷款,价值相当于其股东权益总额的80%(虽然华互没有明确将两者联系起来),而且次级抵押贷款投资组合在4年中增加了一倍。华互以往的做法是,将次贷打包为证券并出售给投资者,以将这类次级贷款从资产负债表上抹去。但要注意,如果拖欠率上升,投资者可能对次级贷款逐渐失去兴趣,华互最终会被次级贷套牢。后来,拖欠率果真逐步上升,次级贷款“不良率”在一年中跃升了50%,达到4年前的3倍。由于华互所放的贷款,许多都超过了房价的80%这个传统上限,这就意味着,如果房地产市场走弱,华互的一些客户将资不抵债,因而其拖欠风险尤为危急。

华互还拥有约1 000亿美元的传统抵押贷款(评级比次贷高),这个投资组合更大。但其中大部分并不是真正意义上的“传统”贷款。整个组合中六成抵押贷款的利率一年一调,这意味着客户可能面临大幅调高,甚至是负担不起的利率。华互声称,由于住宅价格稳步上升,贷款人物业被法院拍卖的可能性很小。这真可以称得上“坦诚相告”,尤其是在该银行发现“过往5年的房价增值速度可能不会再持续下去”的情况下。事实上,房地产低迷已成为全民皆知的新闻。但华互孤注一掷,赌房地产市场将上行,结果楼市却在走下坡路。

仔细剖析这些披露的信息,看起来要费九牛二虎之力(华互的年报有194页),也确实有一定的工作量。但不厌其烦地看完华互年报的人必定不会得出华互能承诺安全的结论。因此,在房价下跌、次贷损失急剧升级的时候,信奉格雷厄姆和多德的投资者仍可免受其害。这种损失很快被证明是灾难性的。2007年年底,华互放弃了次级抵押贷款业务,裁员数千人。第四季度,该公司公告亏损近20亿美元,全年股票跌幅达70%。

由于市场趋势变化迅速(正如华互案例所示),格雷厄姆和多德劝诫读者要将投资建立在合理可靠的基础上,即以证券 “ 内在价值 ” 为基础进行投资。 他们从未定义过这个术语(这点令人惊奇),但我们可以很容易地把握它的含义。“内在价值”是一个企业对“长期持有人”而言的价值。从逻辑上来说,它必须以长期持有人可以获得的现金流为基础,这有别于投机性评估得到的转售价值。

这个前提背后需要少许信仰支撑。偶尔,股票和债券的交易价低于其内在价值会带来机会,但认定证券价格迟早会恢复到内在价值,需要信仰支撑。(否则,为何投资于它们?)可以用一句通俗易懂的话来总结一下第一部分的核心内容:格雷厄姆和多德建议投资者寻找价格大幅低于内在价值的证券。

无论在当时还是在现在,困难都在于如何计算价值。我怀疑,作者是故意不给内在价值定义的,他们唯恐传达了“证券价值可被精准确定”的错误印象。考虑到人们预测(盈利报告、浪漫邂逅、天气变化等各种事情)的能力有限,作者力劝投资者只需考虑一个价值范围。幸好,这已足够帮助投资者达到目的。援引格雷厄姆和多德的话:“很有可能只需通过观察,就能判断一个女人是否达到了投票的年纪,而无须知其岁数;或者判断一个男人的体重是否超标,而无须知其体重(见第82页)。”

精确估值并非必要,因为其目的是让买入价远低于内在价值,以提供安全边际。与负载相当于桥的最大承重量的货物过桥很可能是挑战命运一样,按股票的完全价值购入含有“投机成分”(因为价值计算可能会有所偏离)。

一个类似的警告是,有利的赔率不会赋予赌徒投资所需的安全要素。格雷厄姆和多德以虚拟的轮盘赌为例,它的赔率已转至19∶18,对赌客有利。“如果赌客把赌注全部押在一个号上,略微有利的赔率也是无足轻重的”。事实上,即便赔率非常高,冒险把全副身家押在一局上也是很不明智的。

1998年,长期资本管理公司就下过这样一个,或者说一系列投注。它的每一笔交易都经过数学计算(基金由两位诺贝尔经济学奖得主坐镇),且过往经验表明,其每笔交易的赢面都比较大。然而,高杠杆之下,长期资本管理公司冒着远远超过它承受能力的风险。加之它的各种投注虽表面上无关,但实际上主题相连(每个赌注都押在债券的风险溢价将缩小上面)。一笔交易垮掉,全盘皆输,这家传奇的基金公司也随之退出舞台。

让我们回到何谓投资这个问题上来。一个广为流传的说法是,格雷厄姆和多德仅依靠公司的账面价值来确定安全阈值。内在价值衡量的是经济潜力(所有者可能从资产中获得的价值),而账面价值计算的是已投入的资产的价值

。仅有账面价值,还不能起到决定性的作用。如果你将相同的金额投资到两家汽车公司,比如说丰田汽车和通用汽车,那么两家公司的账面价值将是相等的,但其内在价值(或经济价值)却有着很大的不同。格雷厄姆和多德没有犯这样的错误,他们直截了当地说,在预测股价走势方面,账面价值“从实用角度看几乎毫无价值”。

。仅有账面价值,还不能起到决定性的作用。如果你将相同的金额投资到两家汽车公司,比如说丰田汽车和通用汽车,那么两家公司的账面价值将是相等的,但其内在价值(或经济价值)却有着很大的不同。格雷厄姆和多德没有犯这样的错误,他们直截了当地说,在预测股价走势方面,账面价值“从实用角度看几乎毫无价值”。

然而,以资产为基础对证券进行认真分析后,格雷厄姆经常发掘出满足“本金安全”原则的证券。20世纪30年代,市场非常低迷,以至于股票以低于其公司所持现金(甚至是减去债务后的净值)的价格出售的情况经常出现(这类似于购买一所附带着保险柜的房屋,所花的钱却比保险柜里的现金还少!)。如今这么超值的投资机会已经难得一见,因为对股市有兴趣的人越来越多,大量投资者时刻在电脑屏幕前搜索着这些超值的机会。

尽管如此,超值的投资机会仍然存在。当整个行业或板块的证券都被不分青红皂白地抛售时,个别股票往往是便宜的。例如,20世纪80年代初,储蓄和贷款业很不景气,主要原因是利率监管的上限取消后,储蓄机构不得不给短期存款支付高于长期贷款的利率。因此,为了募集更多的资金,互助储蓄银行(存款人所有)开始上市,并以非常低的价格出售股票。其中一个是塔科马联合储蓄银行(United Savings Bank of Tacoma,下文简称“塔科马”),成交价仅为账面价值的35%。虽然当时许多储蓄机构实力很弱,但塔科马盈利良好,且资金充足。“人们不了解塔科马,”一位熟谙内情的投资者说,“它刚(从互助所有权结构)转变过来,规模不大,还没有进入大众的视野。”不到一年,这位投资者的资金已是原来的五倍。

1997年,亚洲股市、汇市相继崩溃后,另一个机会却在向大家招手。不分好坏的抛售狂潮再现,格雷厄姆和多德的信奉者抓住机会,预订航班飞往香港、新加坡和吉隆坡。格雷格·亚历山大(Greg Alexander)是鲁安·坎尼夫–戈德法布基金(Ruane Cunniff & Goldfarb)的管理人,在读遍他听说过的亚洲公司的年报后,认定最划算的投资机会在韩国。韩国此前不鼓励外国投资,因此资金尤为短缺。飞抵首尔后,格雷格还未适应时差,就清楚意识到这就是格雷厄姆和多德追随者的天堂。市场上超值的股票像枝头上熟透的水果,随手可得。当地的一家证券经纪商,新荣证券(Shinyoung Securities),在利率高峰期积存了高收益率的韩国政府债券,而当时其股票交易价竟不足账面价值的一半。令人惊讶的是,即使到了2004年,仍有一家叫大教(Daekyo)的家教公司,每股仅售20美元,却对应着22.66美元的现金资产外加持续经营业务。用格雷厄姆和多德的话说,这类股票承诺安全,因为其售价低于有形资产的价值。亚历山大买了十多只韩国的股票,其市价都在相当短的时间内成倍上升。

这种超值投资机会的争夺在美国更为激烈,但当市场中某个行业整体受到大趋势的负面影响时,仍可以找到一些超值的投资机会。例如,2001年的能源股很便宜(油价也很低)。格雷厄姆和多德不建议推测石油价格,因为油价取决于无数不确定因素,从石油输出国组织(OPEC)到中国经济的增速,再到天气等。但是,因为该行业不景气,钻井公司的售价甚至低于它们设备的价值。恩斯克国际(Ensco International)的成交价低于每股15美元,而其钻机的重置成本估计达每股35美元。帕特森– UTI能源公司(Patterson-UTI Energy)拥有价值约28亿美元的350个钻机,该公司的市值却仅为10亿美元。投资者以巨大的折扣购得这些资产。虽然随后是石油价格的上涨推动这些股票价格上升,但关键点是,这笔投资不取决于石油价格。信仰格雷厄姆和多德的投资者是在可观的安全边际前提下购买这些股票的。

另一种更常见的选择资产的方式,是将企业的外壳层层剥离,直至各子公司层面。有时,子公司加总的价值会超过其母公司的市值。一个有趣的案例是2002年的埃克西尔能源公司(Xcel Energy)。埃克西尔能源公司拥有5个子公司,因此分析这只股票需要一些数学上的拆分解构(格雷厄姆天生擅长这类计算)。其中4个子公司是盈利状况良好的公用事业机构;剩下的一个是负债累累,濒临破产的替代型能源供应商。母公司无须负责偿还子公司的债务。然而,受到安然倒闭的余波影响,投资者对公用事业控股的公司避之唯恐不及。“那时真是很奇怪,”一位对冲基金经理回忆道,“人们先抛售,后思考。市场是非理性的。”

当时,埃克西尔能源债券的成交价为56美分(因此,你可以用560美元买到母公司1 000美元的债券)。同时,这只债券的票面利率为7%,很有吸引力。但问题是埃克西尔能源公司是否能支付利息。一位对冲基金的投资者发现,埃克西尔能源公司在外发售的债券总额为10亿美元,其健康的子公司的账面价值为40亿美元(从公司信息披露中可以挖掘出无数这类非常有用的数据)。那么从账面上看,其资产足够赎回债券,且绰绰有余。于是,这位对冲基金投资者买下了他能找到的每一份埃克西尔能源债券。

已无债券可买时,这位投资者将目光转向埃克西尔能源公司的股票——因同样的原因,该公司的股票和债券一样不景气。该股票并非很安全(破产程序中,债券持有人优先获得偿付)。尽管如此,他经过计算之后,确信埃克西尔能源母公司不会申请破产。另外,盈利的子公司当时的利润为5亿美元,即每股收益超过1美元。而该公司股价为7美元,或者说市盈率低于7倍。因此,他一并购买了股票。

那家业绩不佳的子公司确实申请了破产,但一如所料,无损于母公司的价值。一年之内,随着对公用事业的恐慌消退,华尔街对埃克西尔能源重新估值,其债券价格从56美元涨至105美元,股价也一路飙升。这位投资者每笔埃克西尔能源的交易都赚了一倍。他的两个决策靠的都不是运气,而是将格雷厄姆和多德的投资理论作为量化的示范。该投资者称:“这是一个安全、稳定的行业,没有很大的商业周期风险,我想本杰明·格雷厄姆也是这样认为的。”

与埃克西尔能源公司这类谜题一样有趣的是大多数股票都是简单基于其盈利进行估值的。但实际上,这个过程并不“简单”。股票估值涉及计算公司往后每年的盈利能力,而不只是粗略了解它目前拥有资产的状况。格雷厄姆和多德勉强认同这种做法,说“勉强”,是因为未来不可能具有如当前一样的确定性。

无论信心多足,预测盈利都是非常困难的,最具指导意义的也只能是公司过去的盈利状况。但资本的收益总是波动的。企业盈利具有“天生不稳定的特质”,若要尝试估计,格雷厄姆和多德亦会蹙眉。由于技术发展飞速,许多高科技公司都是天生不稳定的,至少是不可预测的。20世纪90年代末,如果有人创造出更好的搜索引擎,雅虎将受到重创(后来谷歌确实做到了)。而麦当劳则不会面临这种风险,因为其业务主要依靠品牌,其实力在一两年间不会有太大变化,也没有人会重新发明汉堡包。不过,应当指出,即便是麦当劳也不能停滞不前。它最近推出浓咖啡,部分原因是为了击退星巴克这样的竞争对手。

但目前一些信奉格雷厄姆和多德的投资者错误地认为,所有高科技企业都是不可能分析清楚的,并因此视其为投资禁地(也许是因为巴菲特对高科技企业的厌恶广为人知)。这种木讷的规则违背了格雷厄姆和多德的信条:分析师应根据实际情况和公司特定的情况进行分析。亚马逊是一个符合格雷厄姆式分析的高科技公司。虽然业务只在网络上,但亚马逊本质上是一个零售商,它的估值方式可能与沃尔玛、西尔斯百货公司等完全相同。现在,又回到前面的问题,在给定的市场价下,企业能否提供充足的安全边际。亚马逊成立的时间不长,但其中绝大部分时间,它的股价被疯狂高估。在科网股泡沫破灭时,亚马逊的证券价格也崩溃了。大市崩盘后,有许多可怕的流言声称亚马逊即将破产,但巴菲特买入了亚马逊的大幅折价的债券。债券价格随后回升到面值,巴菲特赚得钵满盆盈。另一个例子是英特尔,这家较成熟的制造商的芯片销售量随经济周期变化,与早年通用汽车公司的状况非常相似。事实上,英特尔现在存在的时间,远比格雷厄姆和多德写这本书时,通用汽车成立的历史长。

对于未来收益的估计(适用于任何行业),《证券分析》提供了两个重要的准则。

第一个准则,如上所述,具有稳定收益的公司更容易预测,因而估计结果更为可靠。不过,因为我们所处的世界越来越瞬息万变,所以这个准则还要做一点更新,即:公司盈利波动越大,在判断其未来时越要谨慎,在回溯其历史时也应看得更远。格雷厄姆和多德建议看10年。

第二个准则涉及盈利趋势的波动,至少是周期性的波动。因此,格雷厄姆和多德指出了一个重要(却被再三忽视)的区别。一家公司的平均盈利可以为预测未来提供粗略的指导;而相比之下,盈利趋势则不可靠得多。所以棒球迷都知道这个道理,一个击球距离在250码的击球手某个星期打出了300码的好成绩,并不意味着他一定会在赛季余下的比赛中也打出这么好的成绩。即使他做到了,他在下一年也存在回归常态的可能。但投资者被趋势诱惑——也许是他们想被诱惑,因为据格雷厄姆和多德观察发现,“在未来足够长的时间里,趋势可以产生任何期望实现的结果”。

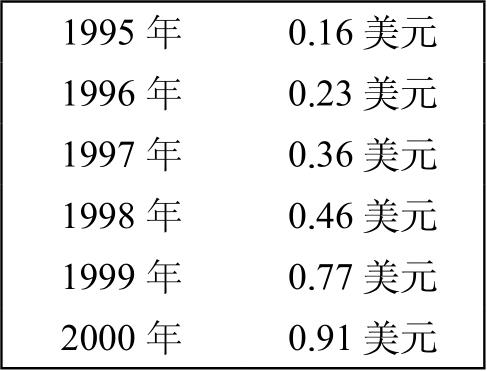

为了理解平均值和趋势之间的区别,让我们来看看微软20世纪90年代后半期的每股收益。(把6月作为会计年度结束期。)

虽然此期间的平均值是0.48美元,但近期的数字更高,且呈现明显的上升趋势。用这个趋势预测未来,一个漫不经心的分析师在2000年世纪之交,可能会写下类似下列的数字:

增减一点金额,就是这些所谓的分析师在做的事。2000年年初,基于盈利将继续飙升的预期,微软的股票交易价高于50美元。但2000年是新电脑订购周期的高峰,之后新订单下降,微软的收入随之锐减。2001年,每股收益为0.72美元;2002年,仅为0.50美元,几乎与其在20世纪90年代中期的平均值持平。股价因此跌入低谷,仅值20多美元。

但是,微软不是无信誉的互联网公司。20多年来,它一直盈利,而且除了2001—2002年周期性衰退以外,其收入一直在稳步增长。投资者只是对业务下滑反应过度,正如他们以前对利好消息反应过度一样。他们担心谷歌可能入侵微软的地盘,虽然这种担心很经不起推敲。微软继续称霸操作系统软件领域(事实上,它几乎一直垄断该业务),并产生着巨大的现金流。此外,由于它已不需要再投资,所以可以自由地支配这些现金。(相比之下,航空公司则必须不断地再投资于新飞机。)从这个角度看,微软生而是个好公司。到2007财政年度,它的市盈率只有15倍多,远低于其特许专营权所保证的内在价值。当华尔街再次认清这一事实之后,微软的股价迅速从低点上升了50%。这也说明了价格和价值之间一直有着持久的、如双人舞般的关系。微软的证券价格较高时,它只是一个纯粹的投机选择;但在价格低时,则是可靠的投资良机。

《证券分析》一书中涉及的现金流内容,现在确实已经过时了。在20世纪30年代,公司并不需要公布现金流量表,也几乎没有公司会这样做。如今,详细的现金流量表是必须公布的,对认真的投资者而言也是不可或缺的。损益表提供公司的会计利润信息;现金流量表则报告资金流转信息。

像安然或美国废物管理公司(Waste Management)这样篡改账目的公司,总是能粉饰损益表一段时间,但它们不能操纵现金流。因此,当损益表和现金流量表开始出现分歧,就是公司盈利存疑的一个信号。光束公司(Sunbeam)是胸怀大志的、绰号“电锯”的艾尔·邓拉普(Al Dunlap)经营的家电制造商,根据当时的报告(由该公司自己报告),搅拌机的销售额大幅上升,但现金流却没有相应增加。后来事实证明,邓拉普撒了个弥天大谎。虽然他卖掉了光束公司,但光束公司不久后倒闭,而“电锯”也被美国证券交易委员会永久革除在上市公司担任主管或董事的资格。

同样,当朗讯的股票价比天高时,它销售出去的电话系统,特别是售往发展中国家的那部分,很多其实没有收回货款。事实上,这种推迟支付相当于是借款给客户。虽然这些“销售”被记到了盈利下面,但现金流量表又一次没能圆谎。

格雷厄姆之所以会发现这个问题,是因为未收项目在资产负债表上会成为应收账款,而他在阅读资产负债表方面是把好手。较损益表和现金流量表而言,格雷厄姆和多德更加重视记录财务某个时点情况的资产负债表。因为相比之下,前两类报表描绘的是上一个季度或上一年的变化,而这些信息可能是不可获得或不够详尽的。在20世纪40年代,公布季度盈利的要求本身都是个新生事物,而损益表也不像今天这样内容充实,有着详细的注脚和对重大风险的讨论。

格雷厄姆对公开财务数据(尽管它们是他主要的资料来源)的补充来自对行业和政府出版物的高度兼收并蓄。研究煤炭行业的股票时,他会查阅美国煤炭委员会(U.S. Coal Commission)的报告;汽车行业则有《克拉姆汽车服务》( Cram’s Auto Service )。对于当代的投资者而言,在大多数情况下,公开财务数据详尽又可靠。此外,如今的行业数据可以通过更多渠道获取。

因此,美国(当今)的证券投资者面临着格雷厄姆和多德难以想象的一个挑战。后者遭受了信息匮乏之苦,而当今的投资者则要面临信息过量之困。公司财务数据的公布更为频密,互联网上的信息也无穷无尽,种种资料的质量参差不齐,着实令人烦恼。剔除无关紧要的,甚至是根本错误的信息,或者确切地说,辨别出特别重要的信息,都是艰巨的挑战。其难度堪比要在股票跌价之前识别出朗讯的现金流问题或华互的次贷风险。

一个经验法则是,投资者应该在所研究的证券披露的信息上投入大量时间,亦要在竞争对手的报告上投入大量时间。重点不只是记住这些数字,而是要理解它们。正如我们已经看到的,资产负债表和现金流量表可以揭示盈利状况,这也是华尔街最关注的数据。

人与人的学习方式存在差异,因而没有一个对所有投资者而言都是绝对值得推荐的资料来源。沃尔特·施洛斯(Walter Schloss)曾是格雷厄姆的雇员,后来自己成立公司,并成为著名的投资者。他和他的儿子兼合伙人埃德温(Edwin)共用一个电话,这样每个人都不会浪费太多时间讲电话。(施洛斯的办公室小得像个衣橱。)与施洛斯父子一样,许多投资者最适合团队工作。另一方面,众所周知,巴菲特总是独自待在奥马哈市朴实无华的办公室里工作;他的搭档查理·芒格,居住在奥马哈以西2 400千米的洛杉矶,他们每天联系一次。巴菲特在很大程度上依靠自己经营。一些投资者严格依靠公开披露的财务信息,而另一些则做大量的调查走访。对冲基金经理埃迪·兰伯特(Eddie Lampert)在买下汽车零件零售商汽车地带(AutoZone)的控股权之前,走访了其旗下的数十家门店。这是兰伯特让自己放心的方式。

通常情况下,广为人知的公开信息让独家信息得到了更多的重视。独家信息最可能的来源(这里先向施洛斯表示抱歉)是电话。一些共同基金雇用曾做过记者的人深挖投资“独家新闻”。他们电话采访前雇员以获得对管理层坦率的评价,同时他们还与供应商和竞争对手交谈。某共同基金发现,一家卓越的金融公司新任首席执行官向合伙人坦承,他对接任工作感到紧张,因为他读不懂财务报表。这家基金本已关注该公司股票,但得知这个消息后立即对其失去了兴趣。虽然不是每个人都拥有聘请私人侦探的资源,但支付研究费用应该是完全没有问题的。一位积极进取的股票经纪人,为密切跟踪他的一只股票——琼斯苏打饮料公司(Jones Soda),特意与饮料贩售网点之一的星巴克的咖啡师聊天。当咖啡师告诉他,星巴克准备放弃这个品牌时,他迅速清仓。此外,某些信息只有从管理层对问题的即兴作答中才能收集到。但要事先声明的是,有一些高管会说谎。

格雷厄姆特别不信任高管(他不喜欢拜访管理层正是出于这个原因)。他和多德警告说:“客观考验管理能力的方法很少。”正如难以判断教练在球队的胜利中占多大功劳一样,确实很难说清公司的成功多大程度上应归因于高管。投资者往往把可能是由有利条件(或仅仅是运气好)带来的结果,归功于超凡的管理能力。在20世纪90年代初期和中期,可口可乐的盈利急速上升,积极宣传公司的首席执行官郭思达

被请上了《财富》杂志的封面。郭思达很有才能,他的能力充分反映在可口可乐公司的盈利中,而这些盈利又进一步反映在了股票价格中。然而,投资者“得寸进尺”,将股价推高至45倍市盈率,皆因他们对管理层增加盈利充满信心。格雷厄姆和多德称此为“重复计算”,也就是说,投资者基于对管理者的信心购买股票,看到该股票上涨后,将此作为管理层能力的进一步证明从而认定股价会涨得更高。1997年,投资银行奥本海默(Oppenheimer)的一位分析师为郭思达所折服(郭思达在同年晚些时候与世长辞),他写到,可口可乐对“短期业绩有着绝对的控制”。

[17]

被请上了《财富》杂志的封面。郭思达很有才能,他的能力充分反映在可口可乐公司的盈利中,而这些盈利又进一步反映在了股票价格中。然而,投资者“得寸进尺”,将股价推高至45倍市盈率,皆因他们对管理层增加盈利充满信心。格雷厄姆和多德称此为“重复计算”,也就是说,投资者基于对管理者的信心购买股票,看到该股票上涨后,将此作为管理层能力的进一步证明从而认定股价会涨得更高。1997年,投资银行奥本海默(Oppenheimer)的一位分析师为郭思达所折服(郭思达在同年晚些时候与世长辞),他写到,可口可乐对“短期业绩有着绝对的控制”。

[17]

有三点理由说明这样的信心是站不住脚的。第一,郭思达的才能已经作为考虑因素计入股价。第二,管理层“绝对控制”的说法,如神话一般缥缈,这在增幅收窄时就显而易见了。第三,它确实在一定程度上拥有控制权,但却是通过可疑的会计手段“控制”可口可乐的盈利。例如,可口可乐习惯把装瓶厂的股份出售并将利得计入营业利润,从而进行粉饰。认为郭思达是一个神奇的天才大师这样的说法是一个警告信号:它非但不能证明郭思达有能力让未来的盈利高入云霄,还对公司过去已经取得的收益提出了质疑。当真相浮出水面,可口可乐的股票陷入低谷达十年之久。

这样的例子表明,在今天,无论是投资风险,还是人性易受诱惑和易于犯错的弱点,一点儿都不比格雷厄姆和多德所处的时代少。目前的市场错综复杂,因此我们更需要一本直白详尽、逻辑性强、尤为审慎的投资指南,而这些正是作者的信仰。现将第一部分奉上——阐述内在价值的入门知识,探究投资与投机的差异,介绍格雷厄姆和多德的投资方法、哲学、谋略与指引、工具等。

美国顶级财经记者。他的文章经常发表在《纽约时报》《投资组合》《美国财经杂志》等权威财经杂志上。不仅如此,他还著有畅销书《巴菲特传》、《赌金者》( When Genius Failed )、《当美国变老》( While America Aged )、《华尔街的终结》( The End of Wall Street )。他还兼任红杉基金的外部董事。

在第一部分导读中,洛温斯坦向我们展示了他对于当代应用价值投资理念的真知灼见。