收藏史,实际上就是一部藏品在不同物主之间流转的历史。流转的频率越高、路径越清晰,也就意味着收藏的行为越活跃。所谓“过手即拥有”,当我们考察悠久的人类收藏活动时,就会发现,从来没有永恒的占有,集藏与流散才是不变的主题。具体到宋代浩繁的皇家收藏,其来源于哪里?纳入皇家后,难道“永藏深宫”?暂且不谈藏品因天灾人祸造成的散佚或消亡,皇家收藏品正常的流出途径又有哪些?这些疑问,都是我们考察宋代皇家收藏必须要首先解答的。

从已知的史料分析,宋代皇家收藏品的来源,大致有前朝遗留、民间搜集、臣民进献、当朝储纳、籍没私产、国外进贡和外贸收购等

。其中,最受关注、最有意思的是民间搜集和臣民进献。皇家获得这些藏品后,也往往会把其中的一部分甚至是精华以赏赐的名义流散出宫廷,成为民间收藏的重要组成部分。在这“来”与“去”之间,就构成了宋代皇家收藏的一种流通方式,这是收藏之所以成为文化活动的重要特征。没有流通,收藏活动就会呈现出静止的状态,收藏史也就无从谈起了。加之皇帝与呈献者或受赐者之间巨大的身份差异和不同的目的,他们通过藏品这个特殊媒介而发生的故事,便让收藏史具备了丰富的可读性。

。其中,最受关注、最有意思的是民间搜集和臣民进献。皇家获得这些藏品后,也往往会把其中的一部分甚至是精华以赏赐的名义流散出宫廷,成为民间收藏的重要组成部分。在这“来”与“去”之间,就构成了宋代皇家收藏的一种流通方式,这是收藏之所以成为文化活动的重要特征。没有流通,收藏活动就会呈现出静止的状态,收藏史也就无从谈起了。加之皇帝与呈献者或受赐者之间巨大的身份差异和不同的目的,他们通过藏品这个特殊媒介而发生的故事,便让收藏史具备了丰富的可读性。

宋代皇家对典籍、书画、器玩的收藏,起始于开国皇帝赵匡胤。赵匡胤戎马一生,每拿下一个地方,就要“搜刮”一番。在一路征讨的过程中,各地也相继进献典籍和书画艺术品。主动搜集和接受进献,几乎是历史上每次改朝换代的“规定动作”。邵博《邵氏闻见后录》记载:“太祖下南唐,所得李廷珪父子墨,同他俘获物,付主藏籍收,不以为贵也。”李廷珪是五代南唐人,制墨绝佳,深得南唐后主李煜赏识。李氏墨连同其他俘获物被太祖“籍收”后,并不受重视,后来官方重修相国寺门楼,所用黑漆就是李廷珪父子之墨。至宣和年间,李氏墨愈发珍贵,邵博称“黄金可得,李氏之墨不可得也”。

太宗赵光义即位后,也开始了系统的藏品搜集,他下令在全国范围搜访前贤墨迹图画,并接纳臣民的进献,以充实皇家收藏。《宋会要辑稿》中多有记载:

太平兴国二年(977):十月,诏诸州搜访先贤笔迹图书以献。荆湖献晋张芝草书及唐韩干画马三本,潭州石熙载献唐明皇所书道林寺、王乔观碑,袁州王浣献宋之问所书龙鸣寺碑,昇州献晋王羲之、王献之、桓温凡十八家石版书迹,韶州献唐相张九龄画像及文集九卷。

六年(981):十二月,诏开封府及诸道转运遍下管内州县,搜访锺繇墨迹,听于所在进纳,优给缗贯偿之。并下御史台告谕文武臣僚,如有收者亦令进纳。是岁,镇国军节度使钱惟治以锺繇、王羲之、唐明皇墨迹凡七轴献。

《麟台故事》中也记载:

至道元年(995)六月,命内品、监秘阁三馆书籍裴愈使江南、两浙诸州,寻访图书。如愿进纳入官,优给价值;如不愿进纳者,就所在差能书吏借本抄写,即时给还。仍赍御书石本所在分赐之。愈还,凡得古书六十余卷,名画四十五轴,古琴九,王羲之、贝灵该、怀素等墨迹共八本,藏于秘阁。先是,遣使于诸道,访募古书、奇画及先贤墨迹,小则偿以金帛,大则授之以官,数年之间,献图书于阙下者不可胜计,诸道又募得者数倍。

太宗的搜集,让一大批原藏于民间的典籍、书画珍品归入皇室,奠定了宋代皇家收藏的基础。《麟台故事》的作者程俱称,“图书之盛,近代无比”。

太宗的搜集行为,大致有以下特点:

延揽专人,优中选优。在被太宗派去搜集民间藏品的人当中,包括内臣裴愈等专业“淘宝人”。裴愈虽然是太监,但精通赏鉴之道,亦有诗才,其《送鲁秀才南游》诗中有“东吴山色家家月,南楚江声浦浦风”的佳句。这批人眼光精审,负责对典籍和艺术品评定优劣,提出收藏建议。这说明太宗的收藏,从源头上就非常注重品质,且在延聘专业人士上也颇有眼光。

有挑有拣,并不全拿。《图画见闻志》记载,王溥、王贻正父子在宋初收藏繁富。王贻正向太宗进献了十五卷藏品,“所进墨迹并古画,复遍看览,俱是妙笔”。太宗留下墨迹五卷、古画三卷,然后将王羲之墨迹、晋朝名臣墨迹、王徽之书、唐阎立本画《老子西升经图》、薛稷画鹤等七卷退还给了王贻正。

王羲之等前朝书画家的作品,传至宋代已极其珍贵,太宗为什么没有留下?《图画见闻志》的作者郭若虚

在书中收录了唐会昌元年(841)至北宋熙宁七年(1074)期间的画家小传,但书中没有写明王贻正向太宗进献藏品的时间。我们不妨猜测,王贻正的进献时间,应晚于上述《宋会要辑稿》和《麟台故事》中记录的几次进献活动。既然太宗已经有了王羲之墨迹,似乎就不用追求数量的多寡了。也有可能,太宗听信了那些负责鉴赏的人对艺术品真伪、优劣的判定,最后做出了有得有舍的决定。这说明,皇帝对进献并非来者不拒,而是有选择地接受。

在书中收录了唐会昌元年(841)至北宋熙宁七年(1074)期间的画家小传,但书中没有写明王贻正向太宗进献藏品的时间。我们不妨猜测,王贻正的进献时间,应晚于上述《宋会要辑稿》和《麟台故事》中记录的几次进献活动。既然太宗已经有了王羲之墨迹,似乎就不用追求数量的多寡了。也有可能,太宗听信了那些负责鉴赏的人对艺术品真伪、优劣的判定,最后做出了有得有舍的决定。这说明,皇帝对进献并非来者不拒,而是有选择地接受。

尊重意愿,态度开明。太宗搜寻藏品和接受民间进献的行为,也展示了一种颇为民主的理念和做法。如前引,“如愿进纳入官,优给价值;如不愿进纳者,就所在差能书吏借本抄写,即时给还。仍赍御书石本所在分赐之”,太宗的征集行为并不是强迫的,并不愿动用权力给人造成“豪夺”的印象。而进献也最大程度地尊重了藏家,还会获得相当的礼遇和回报。这种理念和方式,对宋代后世皇帝起到了正向的示范作用,颇为民主和开明。上述太宗部分接纳王贻正进献的藏品,也可以理解为对进献者的一种体恤。

遇到精品,不择手段。太宗的搜集,有时也带有“霸道总裁”的味道。在遇到非常喜欢的艺术品时,他就不那么“民主”了。有个流传至今的故事,发生在他尚未当皇帝时,足以说明问题。

《宣和画谱》记载,商人刘元嗣花大价钱购买了王齐翰所绘的《罗汉图》十六卷,并质押在寺庙里,后来刘元嗣拿钱想从寺庙赎回画作,但寺僧认为他“贷款逾期”,不愿意还回去,这一来二去就告到官府。太宗知道后,一看画作大为欣赏,干脆各赏给刘元嗣和寺僧一笔丰厚的酬金,就据为己有了。十六天后,太宗即位,他觉得这幅作品给自己带来了“祥瑞之兆”,于是改名为《应运罗汉》,藏于秘府。此事反映了一个有趣的现象:宋人会把艺术品作为商品进行典当质押。

● 《罗汉图》,绢本设色,117cm×56cm,刘松年,南宋,台北故宫博物院藏

宋人非常喜欢罗汉图之类的神佛画像。此为南宋刘松年所绘罗汉图,用笔精湛,设色典雅,罗汉形象非常生动。图中罗汉穿一双“人字拖”,是当时流行的穿着,与今日的拖鞋并无二致。艺术品虽然离不开想象,但其反映的社会风物,确实是我们考察历史的一个别样视角。

太宗对搜访典籍、书画的行为,还是非常自豪的。其目的,自然脱离不了历代皇家“成教化、助人伦”的政治功用和现实企图,但确实带有优待天下文士、存续治乱之道的鲜明特点,特别是在大宋开国之初,这种政治策略就显得尤为重要和迫切了。程俱在《麟台故事》中记载,淳化三年(992)九月,太宗到秘阁观书,看到“群书齐整”后,喜形于色,对侍臣说:“丧乱以来,经籍散失,周孔之教,将坠于地。朕即位之后,多方收拾,抄写购募,今方及数万卷,千古治乱之道,并在其中矣。”很显然,太宗眼中的典籍,是承载了周孔之教、治乱之道的。他把这种搜集行为上升到了治国的高度,将文化建设摆在了国家政治建设的重要位置,与太祖赵匡胤的理念一脉相承,同时也深刻影响了宋代的后世皇帝。

太宗之后的历任宋代皇帝很好地继承了这个传统,几乎历朝均有藏品搜集和呈献活动。除常规的典籍、书画搜集外,皇帝也依个人喜好而有所偏重。比如,真宗对道教痴迷不已,在位期间东封泰山、西封汾阳,尤其喜欢那些稀奇古怪的“祥瑞之物”。许多人投其所好,进献大量灵芝、天书等“宝物”。仁宗朝的金石古物进献屡见不鲜,金石收藏和金石学开始兴起。经过几代皇帝努力,皇家收藏逐步发展,至徽宗时达到极盛,秘阁藏品中典籍、书画、金石、珍宝一应俱全,“冲牣填溢,百倍先朝”。仅就书画藏品而言,蔡绦的《铁围山丛谈》有如下记载:

殆至末年,上方所藏率举千计,实熙朝之盛事也。吾以宣和岁癸卯,尝得见其目,若唐人用硬黄临二王帖至三千八百余幅,颜鲁公墨迹至八百余幅,大凡欧、虞、褚、薛及唐名臣李太白、白乐天等书字,不可胜会,独两晋人则有数矣。至二王破羌、洛神诸帖,真奇殆绝,盖亦为多焉。

这批藏品,不仅数量众多,而且质量精绝,仅唐人临王羲之、王献之父子的书帖就有3800多幅。当然,蔡绦记录的也不是徽宗朝皇家收藏的全部,在徽宗主导编著的《宣和画谱》《宣和书谱》和《宣和博古图》中,则分别收录了6396件绘画作品、1344件书法作品和839件古器物。宋人的记载虽然在数目上常有出入,但徽宗时期的皇家收藏确实称得上“熙朝之盛事”。而且,与太宗重视典籍收藏不同,徽宗更侧重于书画、珍玩、古器物收藏,这与他的个人爱好息息相关,也离不开宗教和迷信的助力。徽宗生于壬戌年五月五日,这一天是端午节,属火,古人认为这天不那么吉利。高木森在《宋人丘壑——宋代绘画思想史》中称:“由于相信命中带火,他的日常行事、用具也要尽量避免火、木之属——他喜阴不喜阳,喜金不喜火……他大量收集古铜器,主要是因为铜属金,而且春秋战国的人称之为‘吉金’,所以他认为古铜器代表一种瑞应。”由此,我们可以非常清晰地窥见宋代皇家收藏的两条逻辑线:注重政治功用、满足个人喜好。而且,两者往往是融合在一起的,很难割裂。

靖康之乱时,北宋皇家收藏遭遇浩劫。南渡后,高宗几乎是另起炉灶,又开始了大规模的民间搜集,进献活动也比较频繁,“四方争以奉上无虚日”。他还派人到榷场(宋代在边境设立的互市市场)收购北方遗失之物,因此有“绍兴内府所藏,不减宣政”的说法。但实际上,南宋的皇家收藏再也回不到徽宗时期的顶峰了。

靖康之乱后,高宗赵构即位,成为宋朝第十位皇帝和南宋开国皇帝。作为徽宗第九子,高宗继承了其父的艺术天分和对收藏的浓厚兴趣。在他的努力下,南宋皇家收藏开始恢复元气。

高宗朝,发生了一件令人咋舌的臣子进献事件。这件事发生在绍兴二十一年(1151)十月,主角是“没奈何”的张俊,记录于周密的《武林旧事》卷九“高宗幸张府节次略”。

张俊(1086—1154),字伯英,凤翔府成纪(今甘肃省天水市)人,与岳飞、韩世忠、刘光世并称南宋“中兴四将”。南宋画家刘松年(传)的《中兴四将图》中,张俊须髯飘飘,一派儒雅气质,倒是身后的岳飞白白胖胖、弯眉小眼,与今人对英雄的想象有所不同。北宋亡后,张俊率先拥赵构为帝,高宗对其甚是信任,将其任命为御营前军统制,还因其战功卓著加封节度使。张俊率部抵抗金兵,帮助南宋稳定了国势,后遭高宗忌惮,被解除兵权,但高宗依然对他礼遇有加,还追封其为循王。张俊最为人诟病的,就是协助秦桧谋害岳飞,但他和秦桧的关系也属“心照不宣”。

张俊堪称巨富,十分好财,因担心招贼,将每一千两白银熔成一个大球,称之为“没奈何”,意为盗贼也奈何不得。在绍兴二十一年十月的一天,他的府上迎来高宗这一最为尊贵的客人,张俊大排筵宴,奢华程度令人难以想象,被后世称为“天下第一宴”。而张俊在宴席上进献高宗的藏品,更是世所罕见:

玉古剑璏等17件,其他玉器合计20多件;金器有一千两,以及珠子、翠毛、玻璃、玛瑙等。古器有龙文鼎、商彝、高足商彝、商父彝、周盘、周敦等。汝窑瓷器有酒瓶、洗、香炉、香合、香球、盏等。书画就更是“富可敌国”了,包括有御宝10轴、无宝有御书9轴、无宝无御书2轴共21轴,其中有许多前世画家的代表作:曹霸五花骢、冯瑾霁烟长景、易元吉写生花、黄居宝雀竹、吴道子天王、张萱唐后竹丛(“唐后”字疑误)、边鸾萱花山鹧、黄筌萱草山鹧、宗妇曹氏蓼岸、杜庭睦明皇斫脍、赵昌踯躅鹌鹑、梅行思踯躅母鸡、杜霄扑蝶、巨然岚锁翠峰、徐熙牡丹、易元吉写生枇杷、董源夏山早行二轴、李煜林泉渡水人物、荆浩山水、吴元俞紫气星等。

这份进献的清单有幸流传到现在。不得不承认,张俊虽然不以收藏闻名,但其收藏的数量和质量,都堪称一流。这种大手笔的进献方式,充满了对皇帝的阿谀奉承,简直到了令人瞠目的程度。这也从一个侧面说明,宋代士夫和官僚阶层,已经把文物艺术品作为了上流社会社交活动的重要筹码,以此来取悦皇帝,获得认可。其间含有微妙的政治因素,而非单纯地出于喜好。

上述宋代皇帝们这种锲而不舍的搜集行为,特别是史料中的大量记载,会给我们一个阅读的“错觉”,是不是民间的珍贵藏品都被“应收尽收”了?宋人的笔记里确实有这么说的。陈鹄在《西塘集耆旧续闻》里记载:“本朝自建隆以后,平定僭伪,其间法书名迹,皆归秘府。”陈鹄是南宋时期的人,淳熙至嘉定朝(1174—1224)在世,建隆则是太祖赵匡胤用的第一个年号,也是宋朝的第一个年号。时间跨度这么大,陈鹄所说的“皆归秘府”虽然有所凭据,但确实有些夸张。此类描述性的结论,在宋人的记载里并不少见。最直接也最容易反驳的理由是,如果天下法书名迹都被皇家收走了,哪来的私藏?又怎么解释宋代私藏的兴盛?这里还牵扯到一个问题,或许有人会说,皇家收走的是珍贵的法书名迹,民间的私藏,只不过是今人所称的“老普残”(对一般性古董的戏称,意指虽然是老物件,但很普通,有残损,较之具有很高历史、艺术价值的珍品,不太上档次)而已。其实,像宋代苏易简、贾似道等的私藏,其精品足以与皇家媲美。那么,问题又来了,民间是如何得到这些藏品的?实际上,皇家与民间两种收藏体系绝不是封闭的,两者在藏品的流通上确有渠道,且民间也自有其收藏的来源。南宋末年的权相贾似道,就从皇家“顺”走不少宝贝。《佩文斋书画谱》中记载:“贾似道留心书画,家藏名迹多至千卷,其宣和、绍兴秘府故物往往请乞得之。”

答案很容易找到。我们翻检史料,可能被历史给出的错觉所欺骗。依照常理,皇家的收藏行为,虽然会导致民间大量藏品流向秘府,但绝对不会“应收尽收”。这是一个容易被忽略的常识和历史应有的逻辑,现实永远比书本上的记载丰富和复杂。民间肯定有不愿进献的,但这种事通常不会嚷嚷出去,谁愿意因此而惹上麻烦呢?何况宋代皇帝的民间搜集行为一般都比较民主,不会强人所难。我们在宋人的笔记里,就能找到蛛丝马迹。叶梦得《避暑录话》记载:“《明皇幸蜀图》李思训画,藏宗室汝南郡王仲忽家……宣和间内府求画甚急,以其名不佳,独不敢进。”这就是一个因为作品“政治不正确”而不敢进献的事例。凡事都要讲点政治头脑,给当朝皇帝献上一幅前朝皇帝“幸蜀”的画作(后人考证,这幅画的内容其实和明皇幸蜀不沾边儿),显然是不合时宜的。

还有的是不愿进献。赵彦卫《云麓漫钞》记载,自己的岳父张氏藏有柳公权书法二十四通。分家时,藏品散归各房所有。后来,岳父的哥哥和弟弟分别将手里的藏品献给了内府,但唯独他本人“未曾献纳”,留了两通。这种“上有政策、下有对策”的情况,史料里确实不多见,但还是被喜欢记笔记的宋人记了下来。所谓“草蛇灰线”,就是隐匿于历史深处的“逻辑演进”,估计现实中还有很多与此类似的例子。藏家们不愿上交的原因,应该是极其喜欢,舍不得送出去。尽管朝廷对进献行为给了很大的政策性奖励,但在割这些藏家的“肉”时,谁不会心疼呢?

● 《明皇幸蜀图》,绢本青绿设色,56cm×81cm,李思训(传),唐代,台北故宫博物院藏

此图描绘的是唐玄宗于“安史之乱”后避难入蜀的故事,但画面中丝毫看不出逃难的狼狈,是一派帝王游春的景象。其整体风格与隋代展子虔的《游春图》类似,呈现出山水画发展史中的早期面貌。中国画中,最早成熟的是人物画,山水树木多为人物的配景,后来逐渐成熟,最终确定了人物、山水、花鸟三个科目,山水画也占据了主流地位。此图作者未有定论,是否为叶梦得《避暑录话》中记载的那幅,仍有争议,但并不妨碍其作为传世名画的历史地位。

历代皇家收藏均以稳健和保守著称,这与皇家“一国正统”的地位相关。但皇家收藏又不是始终处于静态,藏品的流转也时有发生。藏品一旦离开宫廷(战争、丧葬、盗窃等非正常因素除外),就意味着向民间的供给和输送,实现了空间挪移和物主交换,使收藏活动变得丰富多彩起来。这是皇家与民间两种收藏体系相互融合、促进的过程,为民间收藏在有宋一代的兴盛,起到了推波助澜的作用。其方式,主要就是皇帝的赏赐。

宋代皇家的收藏品赏赐行为,最早可以追溯到太祖。《图画见闻志》中记载:

江表用师之际,故枢密使楚公适典维扬,于时调发军饷,供济甚广。上录其功,将议进拜,公自陈愿寝爵赏,闻李煜内库所藏书画甚富,辄祈恩赐。上嘉其志,遂以名笔仅百卷赐之,往往有李主图篆暨唐贤跋尾。

楚昭辅(914—983)为北宋的开国功臣,以才干著称,且嗜好收藏。太祖因其有功,想给予嘉赏。楚昭辅倒是实在,直接向太祖索求原李煜内府所藏书画,太祖更是爽快,一下子给了百卷之多。在宋代,这种奖渥功臣的赏赐行为可谓比比皆是,其目的性也最强,体现了皇帝对臣下的关心和肯定,但像楚昭辅这样带点“索要”意味的,也比较少见。高宗赵构也曾赏赐抗金名将岳飞一大批珍贵的藏品,包括诸葛亮的《屯田三事》、乔潭的《舞剑赋》,以及北宋大书法家黄庭坚的书法作品。他还赏赐给秦桧许多藏品,秦桧拿到这些赏赐之后,往往奏请刻石,分赠同僚,甚至分送到各地。秦桧的这种做法,美其名曰“彰显皇恩”,其实也是借皇恩给自己加持的高明手段。有时高宗再三推辞,但也拗不过——谁不喜欢拍马屁呢?这是臣子借皇帝的赏赐大做文章的事例,但也在客观上起到了传布皇家收藏、促进艺术品在皇家与民间交流的作用。

有的赏赐行为,与皇帝的喜好密切相关。仁宗对金石古器物颇有兴趣。他经常带领大臣赏玩,还命人拓下铭文后赐予近臣。翟耆年在《籀史》中记载了两则故事:

皇祐初,仁宗皇帝召宰执观书太清楼,因阅郡国所上三代旧器,命模窾以赐近臣。

皇祐三年,诏出秘阁及太常所藏三代钟鼎器,付修太乐所,参较齐量,又诏墨器窾以赐宰执。

临仿字画和摹拓金石,是宋代皇帝十分喜欢的“政余雅事”。获赠铭文拓本的大臣也肯定是如获至宝。这种赏赐行为,让内府珍贵的古器物摹拓得以在民间流传,一定程度上促进了宋代金石学的兴起。

还有一种赏赐,就相对任性和随意。郭若虚在《图画见闻志》中记载,有一次,真宗路过华山,想见见在这里隐居的种放,种放称病不见。真宗就问前去召见的使者,使者说,种放正在草亭中欣赏画作《水牛图》。真宗一听非常高兴,对侍臣说“此高尚之士怡性之物也”,就把随身携带的内府所藏四十多卷画作送给了种放。种放是北宋时期著名的隐士,对宋代道家学说的发展影响至深。后人尊为“陈抟老祖”的道教宗师陈抟,就曾将其专门研究乾坤坎离的《先天图》传给种放。迷信道教的真宗,对种放尊敬有加,待之以礼。《宋史·隐逸·种放传》中,有许多真宗赏赐种放的记录,真宗每次都“出手大方”。

在宋代的所有皇帝中,赏赐时最为任性的恐怕就是徽宗了。崇宁元年(1102),茅山上清派第二十五代宗师刘混康

离开京师将要返回茅山,与之神交的徽宗一下子赐予白玉念珠、烧香简、红罗龙扇、“九老仙都君”玉印,以及自己抄写的道教经文等物。邓椿《画继》记载,徽宗的第二个儿子郓王赵楷也酷爱收藏,“性极嗜画,颇得储积,凡得珍图,即日上进。而御府所赐,亦不为少,复皆绝品,故王府画目,至数千计”。父亲送给儿子,而且“皆绝品”,也算是“肥水不流外人田”。

离开京师将要返回茅山,与之神交的徽宗一下子赐予白玉念珠、烧香简、红罗龙扇、“九老仙都君”玉印,以及自己抄写的道教经文等物。邓椿《画继》记载,徽宗的第二个儿子郓王赵楷也酷爱收藏,“性极嗜画,颇得储积,凡得珍图,即日上进。而御府所赐,亦不为少,复皆绝品,故王府画目,至数千计”。父亲送给儿子,而且“皆绝品”,也算是“肥水不流外人田”。

作为艺术家,徽宗的赏赐行为,有时还带有一点浪漫且感人的情调。蔡绦《铁围山丛谈》中记有一则徽宗帮助其姑父、画家兼收藏家王诜搜访残缺的名画,“合璧”后物归原主的佳话。当时,徽宗还没有当皇帝,王诜则在艺术、收藏等领域对徽宗多有指导和影响:

王晋卿家旧宝徐处士《碧槛蜀葵图》,但二幅。晋卿每叹阙其半,惜不满也。徽庙默然,一旦访得之,乃从晋卿借半图,晋卿惟命,但谓端邸爱而欲得其秘尔。徽庙始命匠者标轴成全图,乃招晋卿示之,因卷以赠晋卿……厥后禁中谓之《就日图》者。是以太上天纵雅尚,已著龙潜之时也。及即大位,于是酷意访求天下法书图画。

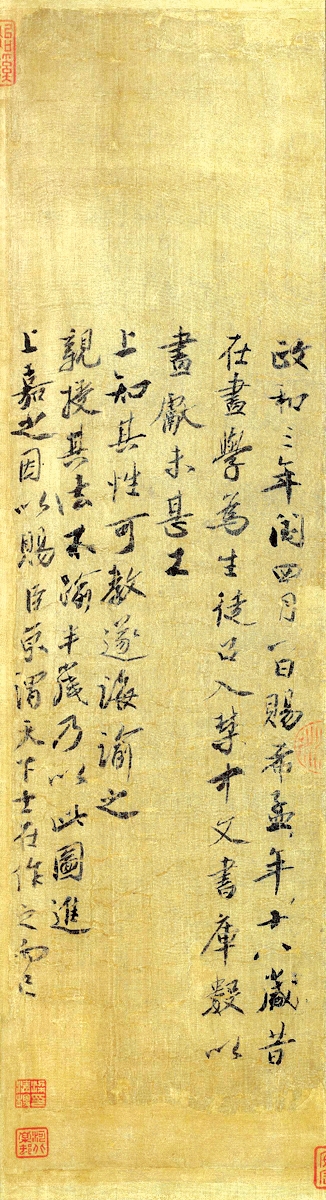

徽宗是赵佶的庙号,因此,宋人在笔记中称徽宗为“徽庙”。徽宗最著名的一次赏赐,被蔡京记录了下来。在王希孟的《千里江山图》上,蔡京题跋了一段文字,简述徽宗赏赐的缘由:

希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法。不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。

《千里江山图》是一幅有故事的作品。徽宗的这句“天下士在作之而已”,说的到底是什么意思?是在表扬王希孟还是勉励蔡京?蔡京语焉不详的“上嘉之”,似乎也缺少语境的衬托。尤其是神秘的王希孟,被后世解读为徽宗亲自指导创作、技艺进步神速的年轻天才。更令人不解的是,《千里江山图》作为深受徽宗喜爱的作品,为什么少有宋人的相关著录和记载?这些历史的“留白”处,无不引人遐思。但不管怎样,此画完整地流传到了今天。千年后,当我们排着长队在故宫观赏这幅画时,或许会感叹于历史的魅力——越是靠近她,越是若即若离。

● 蔡京在《千里江山图》上的题跋,此文字与传世的蔡京书法相比,存有争议。

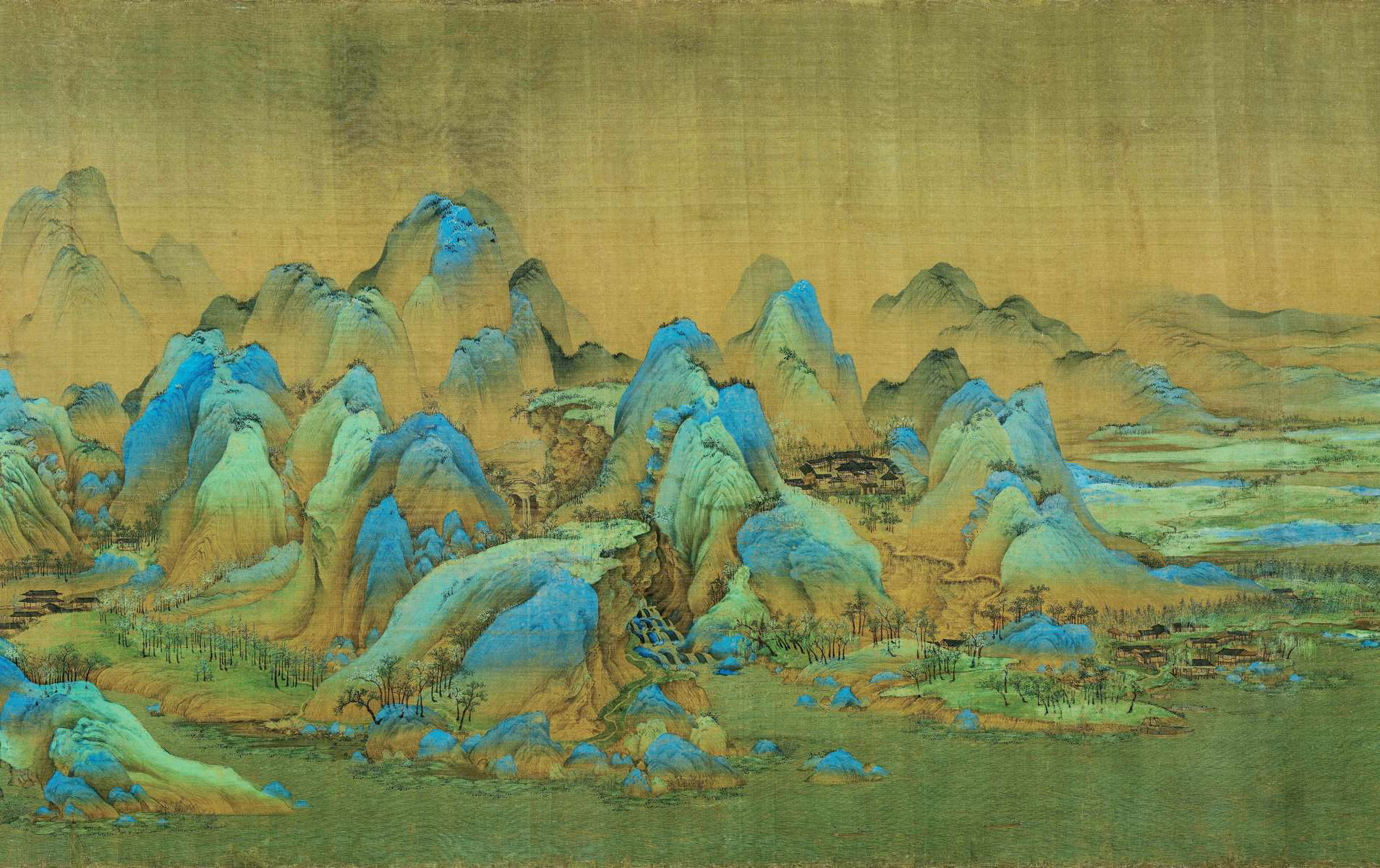

● 《千里江山图》(局部),绢本设色,51.5cm×1191.5cm,王希孟,北宋,北京故宫博物院藏

《千里江山图》采用中国画传统的散点透视法,描摹精细入微,大有咫尺千里之感,是宋画中的极品。其最大的特点在于敷色艳丽而典雅,为青绿山水的典范。