在顺治、康熙年间,州县官仅能得到一份常俸(常规的薪俸)。从雍正时代开始,在常俸之外,还发给州县官一份实质性的津贴(养廉银,字面意思即“用以滋养廉洁的钱”)。

知州每年常俸是80两银子。知县在首府者年俸60两,在外地者年俸45两。

知州每年常俸是80两银子。知县在首府者年俸60两,在外地者年俸45两。

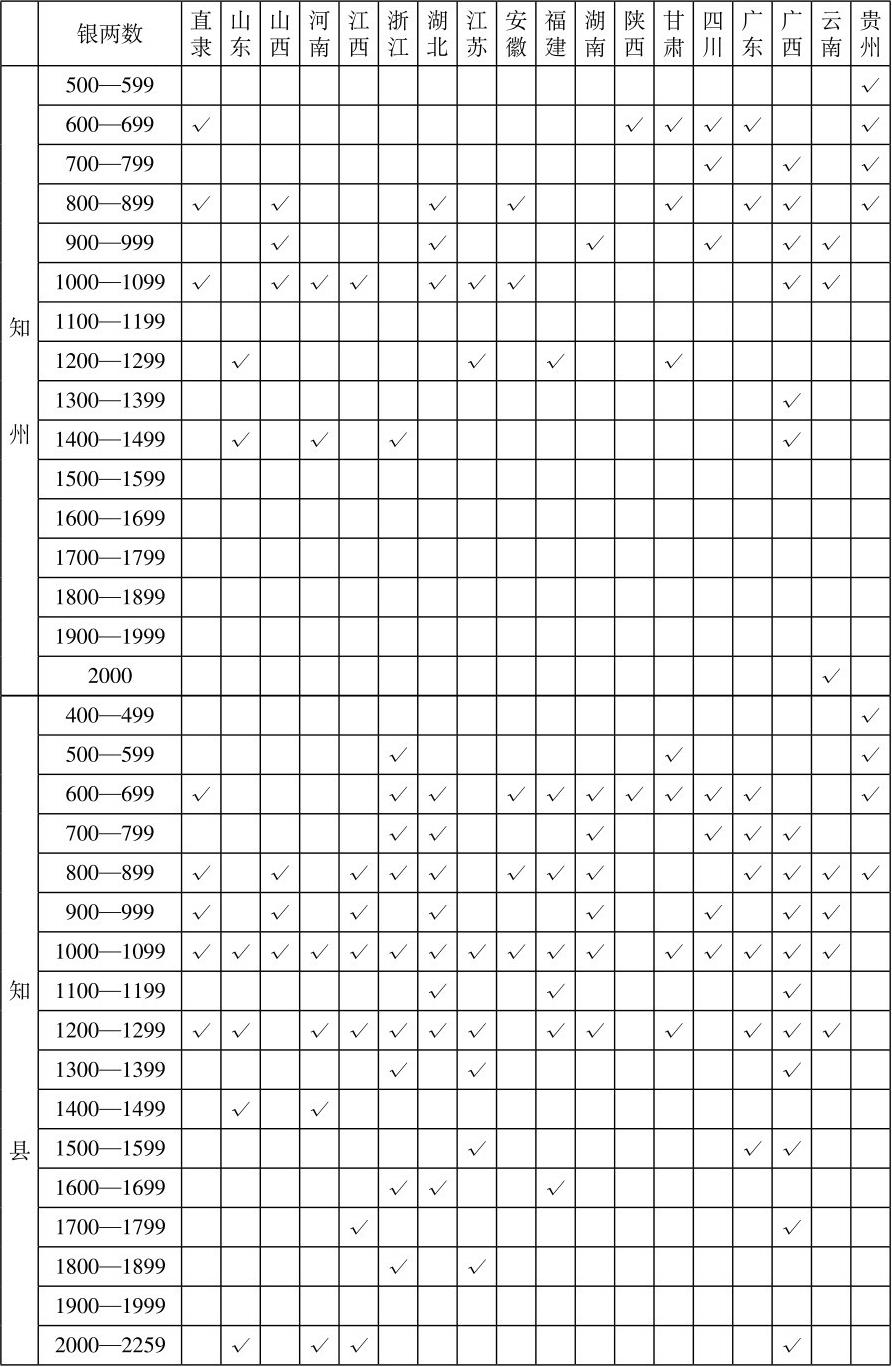

知州的养廉银在各省有别,从500两到2000两不等(见表六)。在云南云龙州,知州能获得养廉银2000两,为全国最高。在其他地方,1400两是最高限度。最低养廉银(500—600两)属于直隶、陕西、甘肃、四川、广东、贵州等省的知州。在江西、浙江、福建、湖南和陕西等省,省内所有知州的养廉银相等,其他省份的则并不一致。

知县的养廉银在各省也高低有差,从400两到2259两不等(见表六)。除陕西外,在其他省份,同一省内不同县之间也有显著差别。在山西、安徽、陕西、四川和贵州等五省,知县的养廉银相对较低,只有400—1000两。其他省份均突破了1000两。直隶、湖南、甘肃和云南等省,最高为1200两。山东、河南、江西、浙江、湖北、江苏、福建、广东和广西九省,超过1400两。但除了山东、河南以外,在其他各省,高薪仅限于各自省内的少数县份。

据此可见,高薪是少数;大多数知县的养廉银在500—1200两之间。这大致与周镐(1754—1823年)所言知县年俸最高1000两,最低500或600两的情形相一致。

据此可见,高薪是少数;大多数知县的养廉银在500—1200两之间。这大致与周镐(1754—1823年)所言知县年俸最高1000两,最低500或600两的情形相一致。

表六 各省州县官的养廉银额

资料来源:《户部则例》卷七十五。

这些薪俸能满足州县官的私人及公务费用吗?除了养家,他还需要支付其岗职所需的繁重费用。他要给他的幕友、长随支付报酬。而幕友的报酬,正如我们将要看到的,是非常高的。周镐曾指出,一个州县官的全部薪俸几乎不够给幕友付酬。

州县官收入的另一种繁重开销是“摊捐”(指令性捐献),即在政府经费不足时,布政使命令州县官及省内其他官员捐俸支持政府用度。

这种摊捐通常是由布政使直接从官员们的津贴(养廉银)中扣除。一般说来,州县官必须交纳的摊捐额度,按他的收入情况估定为三个级差加以摊派;唯最低一等可免摊捐。

这种摊捐通常是由布政使直接从官员们的津贴(养廉银)中扣除。一般说来,州县官必须交纳的摊捐额度,按他的收入情况估定为三个级差加以摊派;唯最低一等可免摊捐。

还有一种常规捐献,即对一些行政费用的捐助,诸如对科举考试费用、秋审费用、军费等的捐助。

还有一种常规捐献,即对一些行政费用的捐助,诸如对科举考试费用、秋审费用、军费等的捐助。

州县官还不得不定期捐助上级官衙的办公费。

[1]

州县官还不得不定期捐助上级官衙的办公费。

[1]

更有甚者,所有地方官还可能被迫捐钱填补若干年来的累积亏空(历年亏空)。此种情形常常发生在钱粮存储量审计(盘查)之后。例如,在1800年的浙江,所有钱粮存储盘查之后,发现竟亏空1,942,337两。于是,各州县官被指令在十六年内捐钱填平此亏空。另一次审计于1819年举行,地方官们被限令于十年内填平954,085两的亏空。再一次是1822年,官员们被限令于十三年内捐献出1,701,003两银子。

据报,山东的地方官在1803—1804年间,在一次钱粮审计后,曾共捐献1,100,000两银子填补亏空。

据报,山东的地方官在1803—1804年间,在一次钱粮审计后,曾共捐献1,100,000两银子填补亏空。

这些“捐献”当然大大减少了官员们的收入。

这些“捐献”当然大大减少了官员们的收入。

一个县官曾抱怨,他的常俸只够交罚俸,

一个县官曾抱怨,他的常俸只够交罚俸,

他的养廉银只够交摊捐。

他的养廉银只够交摊捐。

在有些官员们看来,这种摊捐又是州县官衙经常发生经费赤字的主要原因之一。

在有些官员们看来,这种摊捐又是州县官衙经常发生经费赤字的主要原因之一。

州县官们还有接待途经该地的上司及其随行人员方面的经费负担。他必须为他们提供住宿、用具、膳食。在上司离境时,照例须致送赠别礼物,

尽管法律并不允许。

尽管法律并不允许。

此外,上司的僚属、衙役、长随等还经常索要钱财,这类仆从人数可能上百。

此外,上司的僚属、衙役、长随等还经常索要钱财,这类仆从人数可能上百。

此外,依惯例,州县官们还得在省城里设一个办事处

此外,依惯例,州县官们还得在省城里设一个办事处

,以便为新到任的总督、巡抚或别的上司修缮官舍、供给家具薪炭等。

,以便为新到任的总督、巡抚或别的上司修缮官舍、供给家具薪炭等。

这些费用,皆由所辖州县官们为上司共同负担。州县官们还必须在上司到任、寿庆、过年及其他节日时向上司致送规礼。

这些费用,皆由所辖州县官们为上司共同负担。州县官们还必须在上司到任、寿庆、过年及其他节日时向上司致送规礼。

州县官们在与上司衙门职员打交道时,还不得不向他们致送各种各样的陋规。他必须给上司的门房送“门包”,给上司的衙役和长随送“茶仪”。

还有在其他各种场合给上司的书吏们送陋规。这些场合主要有:审计钱粮时,呈交报告或解递官钱给上级衙门时(解费),或在离职前转交官银及文书档案时。

还有在其他各种场合给上司的书吏们送陋规。这些场合主要有:审计钱粮时,呈交报告或解递官钱给上级衙门时(解费),或在离职前转交官银及文书档案时。

当然,所有此类陋规的具体额度,在不同地区是有差别的。但毫无疑问,它远远超过了州县官的全部薪俸。按周镐所言,这些费用比一个州县官得到的薪俸总额多几倍。

曾任御史的谢振定(1753—1809年)估计,一个州县官的全年费用(包括付给幕友的脩金、伙食费、日费、招待费)约在五六千两到一万两以上。

曾任御史的谢振定(1753—1809年)估计,一个州县官的全年费用(包括付给幕友的脩金、伙食费、日费、招待费)约在五六千两到一万两以上。

聘雇幕友每增加一人,付给幕友的脩金还会再加一到三千两。

聘雇幕友每增加一人,付给幕友的脩金还会再加一到三千两。

州县官们有限的收入怎样才能满足如此巨大的开支需要呢?答案就在被称为“陋规”(惯例性收费,其字面意思就是“丑陋的规矩”)的惯例之中。通过在每一个能想到的场合收费,中国官僚体系每一层级的成员们都能补充他们的收入。虽然这种惯例是“不正常的”,是“贱鄙的”,正如“陋规”一词本身所表示的;但它仍然被确立和承认,并成为广泛接受的事实。因此,它也在法律的默许之内。

我们不要把陋规与贿赂及其他贪污腐败混为一谈,后者是非法的、被禁止的。然而,在某些情形下,在收取陋规与贪污贿赂之间并没有明确的分界线。

我们不要把陋规与贿赂及其他贪污腐败混为一谈,后者是非法的、被禁止的。然而,在某些情形下,在收取陋规与贪污贿赂之间并没有明确的分界线。

中国官衙的这种惯例值得我们特别注意。它必须被看成一种制度,并须把它与政府的财政制度放到一起来考察,这当然不同于西方的财政制度。在中国,基本的财政原则是:每一类支出须由一项特定税源去满足;特别经费限定用于政府的特别用途。

如果没有特定经费去供给某一项特定开支,官员们就不得不寻找其他途径去筹措敛取。例如,州县官不得不按上级确定的总额完成赋税征收并全数上交布政使;其征收和递送费用不得从税金中扣除。列入办公费目录中用于公务支出的经费数字极小。

[2]

衙门职员们的薪金也常常不够维持生计。实际上,在某种情形下,他们甚至一点薪金也没有。于是,所有这些经费欠缺,只有靠陋规来填补。换句话说,正是这种陋规收入,才使州县官们及其僚属们得以维持生计及满足各种办公费用。

如果没有特定经费去供给某一项特定开支,官员们就不得不寻找其他途径去筹措敛取。例如,州县官不得不按上级确定的总额完成赋税征收并全数上交布政使;其征收和递送费用不得从税金中扣除。列入办公费目录中用于公务支出的经费数字极小。

[2]

衙门职员们的薪金也常常不够维持生计。实际上,在某种情形下,他们甚至一点薪金也没有。于是,所有这些经费欠缺,只有靠陋规来填补。换句话说,正是这种陋规收入,才使州县官们及其僚属们得以维持生计及满足各种办公费用。

许多官员认为,陋规不能革除,因为它是满足各种行政费用的唯一途径。

汪辉祖强调,从百姓那里敛聚的陋规只应用于公事,不能用于官员致富。

汪辉祖强调,从百姓那里敛聚的陋规只应用于公事,不能用于官员致富。

马士曾精辟地指出,中国的陋规制度并不是独有的,类似的惯例在欧美也有过。

马士曾精辟地指出,中国的陋规制度并不是独有的,类似的惯例在欧美也有过。

不过,陋规在中国可能更普遍,它一直原原本本地保持到了清末;朝廷并未做什么废除陋规的真正努力。因为朝廷明白,除非像郑观应(1842—1922年)曾建议的那样将办公经费列入政府预算,

不过,陋规在中国可能更普遍,它一直原原本本地保持到了清末;朝廷并未做什么废除陋规的真正努力。因为朝廷明白,除非像郑观应(1842—1922年)曾建议的那样将办公经费列入政府预算,

否则这种陋规制度就是不可缺少的。然而,增列预算就可能减少朝廷的岁入,除非政府相应地提高对百姓征税的税率,但它又不愿这样做。

否则这种陋规制度就是不可缺少的。然而,增列预算就可能减少朝廷的岁入,除非政府相应地提高对百姓征税的税率,但它又不愿这样做。

于是,政府所能做的,就只能是力图将陋规适当规范化,但并不成功。要确定哪些费用构成合法的行政费用,以及各自实际上需要多少,是相当困难的。一旦规范化了,地方官及其衙门职员们就会马上滥用陋规制度,给政府制造更多严重的行政难题。收费的种类增加了,数量也增加了;事态发展超出政府控制,特别是超出中央政府控制之外。中央政府甚至无从知道各地实际通行的陋规到底有多少种类,更不必说用什么方式去监督它的用途了。

因此,监控陋规的责任就只能落到省级长官们头上。他们中的一些人,像巡抚陈宏谋(1696—1771年)一样,曾试图通过列出允许收费项目表、同时禁止其余收费的方式来规范陋规。

但是,因为各级地方政府都依赖陋规维持行政费用,所以每一级官府不得不向下一级官府索要陋规。显然,只要上级官员不能约束自己及其属僚们从下级衙门索受陋规,就不可能对陋规加以有效控制。

但是,因为各级地方政府都依赖陋规维持行政费用,所以每一级官府不得不向下一级官府索要陋规。显然,只要上级官员不能约束自己及其属僚们从下级衙门索受陋规,就不可能对陋规加以有效控制。

州县官们处在一个相当为难的位置上。他们必须找到财路,以便自己既能向上级衙门交纳陋规,又能满足自己衙门的行政费用。按老规矩,衙门职员们可以与州县官分享陋规收入。要知道,州县衙门作为地方政府的最低层级,它只能直接或间接地(通过“庄头”之类乡间代理人这一中介)从百姓手中征敛陋规。显然,如果百姓被过度索取陋规,他们就会更穷以致交不起正税;而州县官又有责任足额征齐所有赋税。既要监督控制衙门职员,又不得不依赖他们从乡间代理人或百姓手中收取陋规,这又成为州县官们的另一个严重问题。我们将在后文关于书吏、衙役、长随等章节中讨论这一问题。

政府容忍陋规体制,却又缺乏制度上的控制,这就意味着整个陋规之事几乎全部取决于州县官们的个人选择;人们只能寄望于他们能合理地、有节制地收取。当然,这并不是说州县官可以随意征收陋规;收费多少仍不得不受当地人所共知的习惯之规限。交费人愿意交纳在目的及数额上与既定规矩相符的陋规;如果官员或衙门职员们需索过高或巧立名目,他们也会拒绝交纳。冯桂芬(1809—1874年)曾指出,在江苏句容,人们总是按一个固定的换算率交纳赋税,哪怕市场换算率已发生变化。如果州县官提高换算率,通常会引起骚乱。

显然,习惯是使陋规保持在某一限度之内的制约力量;聪明的州县官当然会简单地依既定惯例行事。

显然,习惯是使陋规保持在某一限度之内的制约力量;聪明的州县官当然会简单地依既定惯例行事。

名目繁多的陋规在不同地区征收,随后又不断扩大。最常见的名目之一是1724年以前向纳税人加收的“火耗”(熔铸费)。

[3]

这是一种为补偿银子在熔铸(征税时收到的散碎银两必须熔成银锭)过程中的损耗而收取的定额费用。

这一定额占征税总额的10%—15%不等。

[4]

仅要10%定额作为火耗的州县官,常被认为是一个清官。

这一定额占征税总额的10%—15%不等。

[4]

仅要10%定额作为火耗的州县官,常被认为是一个清官。

另一种做法是用高于市场兑换率的标准去征收铜钱以代替税银。

另一种做法是用高于市场兑换率的标准去征收铜钱以代替税银。

在纳税人交纳漕粮时,一般也要征收一笔额外费用。而且,如果征收代替税粮的现金,所定价格肯定要高于市价。

在纳税人交纳漕粮时,一般也要征收一笔额外费用。而且,如果征收代替税粮的现金,所定价格肯定要高于市价。

仅来自赋税征收过程的这些收入,正如我们在第八章里将要看到的,数额是惊人的。这当然大大有助于满足州县官的公私费用需要。它满足了银两熔铸之损耗、谷物储运之损耗、办公文具费、赋税征收及解递之费用等。

此外,按何士祁(1822年进士,曾任同知)所言,州县官还能通过漕粮征收过程中所得火耗收入满足他每年各种公私需费。

此外,按何士祁(1822年进士,曾任同知)所言,州县官还能通过漕粮征收过程中所得火耗收入满足他每年各种公私需费。

无论如何,我们不应忘了,许多额外收入,并不仅是州县官独享,而须与其衙门其他人员分享。例如,在赋税征收中加征的溢额银两(余平),

无论如何,我们不应忘了,许多额外收入,并不仅是州县官独享,而须与其衙门其他人员分享。例如,在赋税征收中加征的溢额银两(余平),

在某一地方衙门中可能是按下列比率分配的:60%归州县官,10%归长随,30%归书吏。

在某一地方衙门中可能是按下列比率分配的:60%归州县官,10%归长随,30%归书吏。

一些州县官坚持认为,永远不应从书吏和衙役们那里接受陋规,因为这样一来就无法控制他们。

但事实上,许多州县官都常从衙门职员那里收取各种献费;也常从虽非衙门雇员但却与衙门有业务往来的百姓那里索取献费。新到任的州县官还常向书吏、代书、衙役们强索“礼金”。

但事实上,许多州县官都常从衙门职员那里收取各种献费;也常从虽非衙门雇员但却与衙门有业务往来的百姓那里索取献费。新到任的州县官还常向书吏、代书、衙役们强索“礼金”。

有时,他们也向负责守护银库或漕粮的书吏及被任命为头役(衙役头领)的衙役索要礼金。

有时,他们也向负责守护银库或漕粮的书吏及被任命为头役(衙役头领)的衙役索要礼金。

甚至有这样的情形:州县官要求头役按当班天数交纳陋规。

甚至有这样的情形:州县官要求头役按当班天数交纳陋规。

州县官们还从担任“里长”(一里之长)或“催头”(被委以催督百姓纳税之差使的人,每五至十户出一人)的百姓那里索取陋规。州县官及书吏们还常向企图逃避这类苦差的百姓(里长或催头,合称“里催”)那里索要礼钱,

也常从企图逃避仓库看守差役的乡民那里得到礼钱

也常从企图逃避仓库看守差役的乡民那里得到礼钱

。

。

此外,他们还可以从为官办新年节会庆典提供祭品、娱乐商品或人力服务的商家(行户)那里索取陋规。

此外,他们还可以从为官办新年节会庆典提供祭品、娱乐商品或人力服务的商家(行户)那里索取陋规。

州县官们还可在负责执行下列公务时获得另一些陋规:在办理与保甲管理有关的门牌和籍册时,在拟制赋税定额公布榜单(由单)时,在经管灾荒调查、户口清查、土地丈量等公事的费用时。

州县官们还可在负责执行下列公务时获得另一些陋规:在办理与保甲管理有关的门牌和籍册时,在拟制赋税定额公布榜单(由单)时,在经管灾荒调查、户口清查、土地丈量等公事的费用时。

我们还应注意到另一种惯例,即州县官不付分文地向百姓强索财物,或以低于市场价的“官价”向百姓强买。衙门每日必需的消费品——大米、肉类、薪柴、炭、棉布、丝绸等,或向商人无偿索取,或以官价购买。

根据法律,借用百姓财物或低于市价向百姓购买商品,均构成坐赃之罪;州县官们经常被上司告诫要杜绝此种行径。

根据法律,借用百姓财物或低于市价向百姓购买商品,均构成坐赃之罪;州县官们经常被上司告诫要杜绝此种行径。

也有这样一条规定,大意是:地方衙门在其辖区内只能购买食品;棉布、丝绸及其他物品只能从家里带来或在邻近州县购买。

也有这样一条规定,大意是:地方衙门在其辖区内只能购买食品;棉布、丝绸及其他物品只能从家里带来或在邻近州县购买。

这一规定的可行性值得怀疑。

这一规定的可行性值得怀疑。

对司空见惯的官价采买行为州县官们持不同态度值得玩味,这显示了他们在注重正当还是注重实用这两者之间的选择冲突。有些州县官,例如王植(1721年进士),不允许以官价采买,总是以市价购买货物。

汪辉祖承认,虽然以官价采买不正当,但如果全行禁止,则会有很多事情办不成。

汪辉祖承认,虽然以官价采买不正当,但如果全行禁止,则会有很多事情办不成。

另一个知县方大湜认为,虽然这种惯例并不完全合理,但既然已成习惯,还是接受为好,这样做总比索要陋规好一些。他主张州县官们在做出任何改变之前,应针对开支需要检查一下自己的收入情况:如果入不敷出,那么最好保持此种惯例;不过应有一个限度,而且不应允许长随等仆役向百姓索取物品。

另一个知县方大湜认为,虽然这种惯例并不完全合理,但既然已成习惯,还是接受为好,这样做总比索要陋规好一些。他主张州县官们在做出任何改变之前,应针对开支需要检查一下自己的收入情况:如果入不敷出,那么最好保持此种惯例;不过应有一个限度,而且不应允许长随等仆役向百姓索取物品。

像汪辉祖和方大湜这样正直的州县官都公然在其笔记里为官价购买制度辩护,这一事实表明:绝大多数州县官都是这样做的。

像汪辉祖和方大湜这样正直的州县官都公然在其笔记里为官价购买制度辩护,这一事实表明:绝大多数州县官都是这样做的。

显然,几乎所有不能由政府预算供给的衙门费用,都必须以这种或那种形式的陋规,实即通过当地百姓付费的方式来满足。当一个村长(庄头)或衙门雇员被州县官索要陋规时,他就会转而向普通百姓索取;自己先扣留一部分,其余上交州县官。因此,地方百姓有着双重负担——政府征收的常规税费、州县官及其衙门雇员索取的陋规。无论在哪种事件或情形中,真正支付各种各样费用的总是当事百姓。赵申乔(1644—1720年)对此种情形曾作如下概括:

(州县官及衙门中人的)公私一切费用,皆取给于里民。……使费陋规,难以更仆枚举。总之,无事不私派民间,无项不苛敛里甲。

尽管陋规在整个帝国普遍盛行,但其收费名目、类型以及数额等,在不同地区各不相同。

为何很多州县官在其任职期间都不得不常为寻找可行收费名目和数额而焦虑,原因正在于此。州县官之间也有个人区别,并非所有州县官的做法都一致。有的州县官会充分利用惯例,尽力索取现存每种可能的陋规。百姓常控诉说,官员们在应当征收一百钱时动辄向百姓征敛上千钱。

为何很多州县官在其任职期间都不得不常为寻找可行收费名目和数额而焦虑,原因正在于此。州县官之间也有个人区别,并非所有州县官的做法都一致。有的州县官会充分利用惯例,尽力索取现存每种可能的陋规。百姓常控诉说,官员们在应当征收一百钱时动辄向百姓征敛上千钱。

有时,他们甚至巧立新收费名目。

有时,他们甚至巧立新收费名目。

另一方面,一些正直而有良心的州县官则对哪些能收、哪些不能收加以区别。他们也试图通过认可某些收费同时禁止或减少其他收费的方式对陋规加以规范。

另一方面,一些正直而有良心的州县官则对哪些能收、哪些不能收加以区别。他们也试图通过认可某些收费同时禁止或减少其他收费的方式对陋规加以规范。

从书吏和衙役那里收取陋规,以及收取与审判活动有关的陋规诸如坐堂礼(开庭酬谢金)或出结钱(在两造签押服判时收取的费金)等,通常都被视为是不正当的。

从书吏和衙役那里收取陋规,以及收取与审判活动有关的陋规诸如坐堂礼(开庭酬谢金)或出结钱(在两造签押服判时收取的费金)等,通常都被视为是不正当的。

有的州县官会捐出自己的私房钱去支付本应由陋规支付的费用,以期废止陋规。

有的州县官会捐出自己的私房钱去支付本应由陋规支付的费用,以期废止陋规。

现在我们也许要问:收取陋规是否能满足一个州县官的全部开支所需?由于具体陋规的收费额各地不同,因而州县官们的财政状况也各不相同。陋规源额较大的地区,其地方官职位通常被视为“好岗位”(美缺);居其职位者不必担心财政问题。

通常,几乎所有地区的官缺都有适当盈余。

通常,几乎所有地区的官缺都有适当盈余。

甚至在一个“差岗位”(丑缺)上似乎也能够有盈余。谢金銮曾说,一个州县官即使不爱钱,也不会受穷。

甚至在一个“差岗位”(丑缺)上似乎也能够有盈余。谢金銮曾说,一个州县官即使不爱钱,也不会受穷。

只有在个人消费及社交上挥霍无度者才会有用度不足之虞。

只有在个人消费及社交上挥霍无度者才会有用度不足之虞。

洪亮吉(1749—1809年)曾记述,在他年轻时,州县官们就已经能携带着足供几代人鲜衣美食的积蓄告老还乡了;到他年长时,州县官们的这种积蓄已十倍于从前。

洪亮吉(1749—1809年)曾记述,在他年轻时,州县官们就已经能携带着足供几代人鲜衣美食的积蓄告老还乡了;到他年长时,州县官们的这种积蓄已十倍于从前。

因为州县官的薪俸一直没变,那么这一记述暗示州县官榨取的陋规与日俱增。

因为州县官的薪俸一直没变,那么这一记述暗示州县官榨取的陋规与日俱增。

注释:

[1]

江苏省阜宁县衙的一本账簿(《阜邑款目簿》)记录了该知县向其上级衙门捐献经常性办公费的金额:向按察使捐60两、向道员捐240两、向知府捐720两。他还要捐献某些特殊的行政费用,比如向府试和院试(由知府和学政主持的考试)、考场修葺、秋审活动等捐献。此外,州县官要为其上司雇用的人提供资助。例如,他要向知府的幕友们付费,以酬谢他们在案件上报到府衙后分发给他们审查(发审)过程中的“照顾”。以“辛工银”(工资)或“纸工银”(文具和办事费用)等一般名义,向上级衙门的各种书吏支付各种各样的陋规,以酬谢他们在各种官务中的照顾。这些陋规具体包括:对州县官呈交布政使的赋税征收册进行定期检查的检查费,在其制作粮价报告、保甲事务报告、参与办理刑事案件、制作月度或年度报告时支付的小费,等等。根据同一资料来源,各种“捐纳”累计金额达到2800两白银以上。在江苏省的另一个县,即如皋县,摊捐的总额(除去州县官为自己衙门经费所做的捐献)超过了2700两白银,其中500两捐给了通州直隶厅衙门(《如皋交代册》)。

只要州县官未能如数交纳摊捐金额,就会在交代册(衙门经费移交记录)中进行记载,其继任者会要求他予以填补(参见《海州交代驳册》《山阳交代驳册》《清河交代驳册》《杨邑交代驳册》《阜宁交代驳册》)。

[2]

清政府直到1724年至1728年间才开始向各级官衙正式提供行政经费。正是这一期间,朝廷开始要求州县官悉数解送火耗到布政司,以便为该省“各官养廉及地方公事之用”(《清会典事例》,1818年,卷一百四十三,第14页b;另见本章注73。在1724年至1728年之间及以前,州县官可以征收并留存火耗)。但是,应当指出的是,火耗所聚敛的经费只能保证州县衙门行政经费开支的一小部分。这可以从朱云锦(1789年举人)所提供的详细资料中看出。朱云锦参阅了河南省的官方文件,并列出了该省所有由“火耗”支付的行政开支清单。河南省每年的火耗收入为421,117两,其中64.39%(即211,150两)被拨出专门用于养廉银支出;余下的用作该省各项开支。在这些开支中包含了下面几项:(1)向各部书吏支付的饭食银,总计10,842两;(2)巡抚衙门办公文具购置费,1500两;(3)巡抚衙门及布政司衙门所有书吏的薪金,4892两;(4)拨付各州县衙门行政办公经费,总计23,480两。具体分配如下:

4个直隶州 1200两

43个大州县 10,320两

49个中等县 9800两

12个小州县 2160两

这表明,在河南省,只有巡抚衙门和布政司衙门的办公经费是充足的,而拨给各州县和直隶州衙门的份额或多或少是微不足道的。因为向下级衙门划拨的办公经费,只占火耗费总额的5.57%;每个下级衙门平均只得到180两至300两之间(具体细节参见《豫乘识小录》卷上,第10页b及其后诸页)。根据《永清县志》(卷十,第53页)所罗列的直隶永清县所收赋税耗羡额可以看出,拨给该县衙门的办公经费比河南更少——只有100两。

[3]

火耗,又被称为耗羡。在明朝的行政实践中出现过(《清通考》卷三,第4872页),在清代早期被确认为非法行为。1644年的一道上谕明确规定,收取火耗视同受贿处理。不过,收取火耗的做法遍及帝国全境。很少有高级官员打算以此弹劾州县官,因为他们自己也依赖这一收入来源。甚至连康熙皇帝对此也持视而不见的态度,他曾经对一个巡抚说:如果州县官在正常税收额度上加征一成火耗,是可以容许的。该巡抚则回答说:这是皇上的恩典,只是不能公开告诉州县官这种做法是许可的(《石渠余纪》卷三,第46页b—47页)。

在1724—1728年间,火耗征收得以合法化。其收入充作地方官员的养廉银,以及补贴地方衙门的部分行政开支。火耗与正常税收一起解送到布政司(见本章前注36)。雍正皇帝在一道上谕中提到,他也希望州县官不要向百姓聚敛陋规,但这种政策实际上难以坚持,因为一个省的养廉银和行政开支就有赖于此项收入。起初,他以火耗征收额应该由地方官根据当地实际财政情况自行调整为由,对某些官员要求给火耗确立官方限额的建议予以拒绝,并且希望这种征收项目将来能够取消(《清世宗实录》卷二十二,第3—6页;《清通考》卷三,第4871—4872页)。不过后来,征收火耗的数量限额还是正式规定了,各省各地数额不同(《孙文定公奏疏》卷八,第44—50页;《清会典》,1818年,卷十一,第23—25页b;《清会典事例》,1818年,卷一百三十九,第9页及其后诸页;《石渠余纪》卷三,第48页;《清史稿》卷一百二十八,第5页b)。关于火耗的论述,参见安部健夫:《耗羡提解之研究》,载《东洋史研究》第16卷第4期(1958年3月),第108—251页;岩见宏:《对雍正时代公费的一点考察》,载《东洋史研究》第15卷第4期(1957年3月),第87—97页。与耗羡相关的行政开支的详细资料见本章前注63。

[4]

钱陈群(1686—1714年)在一道奏折中报告说,康熙年间许可加收火耗率为每两税银收一钱至二钱不等。但是在小的县城,其税收定额只有一二百两,火耗率就可能高出正税的几倍(《经世文编》卷二十七,第5页)。

田文镜说,在河南省和山东省,火耗率在一钱以上至二钱之间变动(《朱批谕旨》,《田文镜奏折》第一册,第80页b;卷六,第84页)。

王庆云(1798—1862年)确定一钱为全国的火耗率平均值。但是他又指出,河南的火耗率是二钱到三钱;陕西的火耗率为四钱到五钱(《石渠余纪》卷三,第46页b—47页)。这一说法与1723年的一道上谕内容相吻合,该上谕提到在某些地方的火耗率高达每两税银四钱到五钱(《清世宗实录》卷三,第14页)。