三百四十八年六个月零十九天前的今天,巴黎老城、大学城和新城的三重城垣内,所有的教堂钟声齐鸣,惊醒了酣睡中的居民。

然而,1482年1月6日在历史上却是平淡无奇的日子。那天,一大早,巴黎大小钟楼钟声四起,男女老少纷纷起床,并不是因为有什么重大的事情,不是庇卡底

人或勃艮第

人或勃艮第

人打来了,或是要抬着圣物盒游行;也不是拉阿斯葡萄园

人打来了,或是要抬着圣物盒游行;也不是拉阿斯葡萄园

的学生造反了,或是威严显赫的国王陛下进城来了

的学生造反了,或是威严显赫的国王陛下进城来了

;不是巴黎隼山的绞刑架上要绞死男女扒手,甚至也不是那些穿得花团锦簇,帽子上插着翎毛的外国使团突然莅临。这种事在15世纪屡见不鲜,两天前,还曾有过这样一队人马在巴黎招摇过市,那是弗兰德尔的使团,专程前来为法国王太子同弗兰德尔的玛格丽特公主缔结婚约

;不是巴黎隼山的绞刑架上要绞死男女扒手,甚至也不是那些穿得花团锦簇,帽子上插着翎毛的外国使团突然莅临。这种事在15世纪屡见不鲜,两天前,还曾有过这样一队人马在巴黎招摇过市,那是弗兰德尔的使团,专程前来为法国王太子同弗兰德尔的玛格丽特公主缔结婚约

。波旁红衣主教

。波旁红衣主教

嫌这一行人太麻烦,但为了讨国王欢喜,只好强作笑脸,迎接这群土里土气的弗兰德尔的市长、镇长们,在他的波旁府

大演优美的寓意剧、讽刺剧和笑剧

嫌这一行人太麻烦,但为了讨国王欢喜,只好强作笑脸,迎接这群土里土气的弗兰德尔的市长、镇长们,在他的波旁府

大演优美的寓意剧、讽刺剧和笑剧

,让他们一饱眼福。不料下了场倾盆大雨,门前的华丽帷幔淋了个不亦乐乎。

,让他们一饱眼福。不料下了场倾盆大雨,门前的华丽帷幔淋了个不亦乐乎。

1月6日,拿让·德·特洛瓦

的话来说,是“使巴黎全体民众欢天喜地”的日子,因为这一天从古以来就是主显节

的话来说,是“使巴黎全体民众欢天喜地”的日子,因为这一天从古以来就是主显节

和狂人节合而为一的隆重日子。

和狂人节合而为一的隆重日子。

1482年1月6日那天,要在河滩广场上点燃节日篝火,在布拉克小教堂的墓地里种五月树

,在司法宫大厅演圣迹剧。通告头天就公布了:御前大法官

,在司法宫大厅演圣迹剧。通告头天就公布了:御前大法官

的差役身穿漂亮的紫色毛料半截袄,胸佩白色大十字,在各个街口吹起喇叭,大声宣布御前大法官府的通告。

的差役身穿漂亮的紫色毛料半截袄,胸佩白色大十字,在各个街口吹起喇叭,大声宣布御前大法官府的通告。

因此,市民们一早就关上了家门和店门,男女老少,成群结队,从四面八方拥向这三个指定的地点,有的去看篝火,有的去看五月树,有的去看圣迹剧。总之,每个人都有自己的主意。不过,我们要对爱看热闹的巴黎人唱首赞美诗,他们凭着从古代遗传下来的常识,大部分人都去看篝火和圣迹剧,因为1月看篝火正合时令;至于圣迹剧,是在司法宫大厅里演出,上有屋顶,四周有墙壁,不怕寒风和冷雨。因此,爱看热闹的巴黎人都不约而同地拥到这两个地方,而布拉克小教堂墓地里那株可怜的纸花稀疏的五月树,则在1月的严寒中瑟瑟发抖。

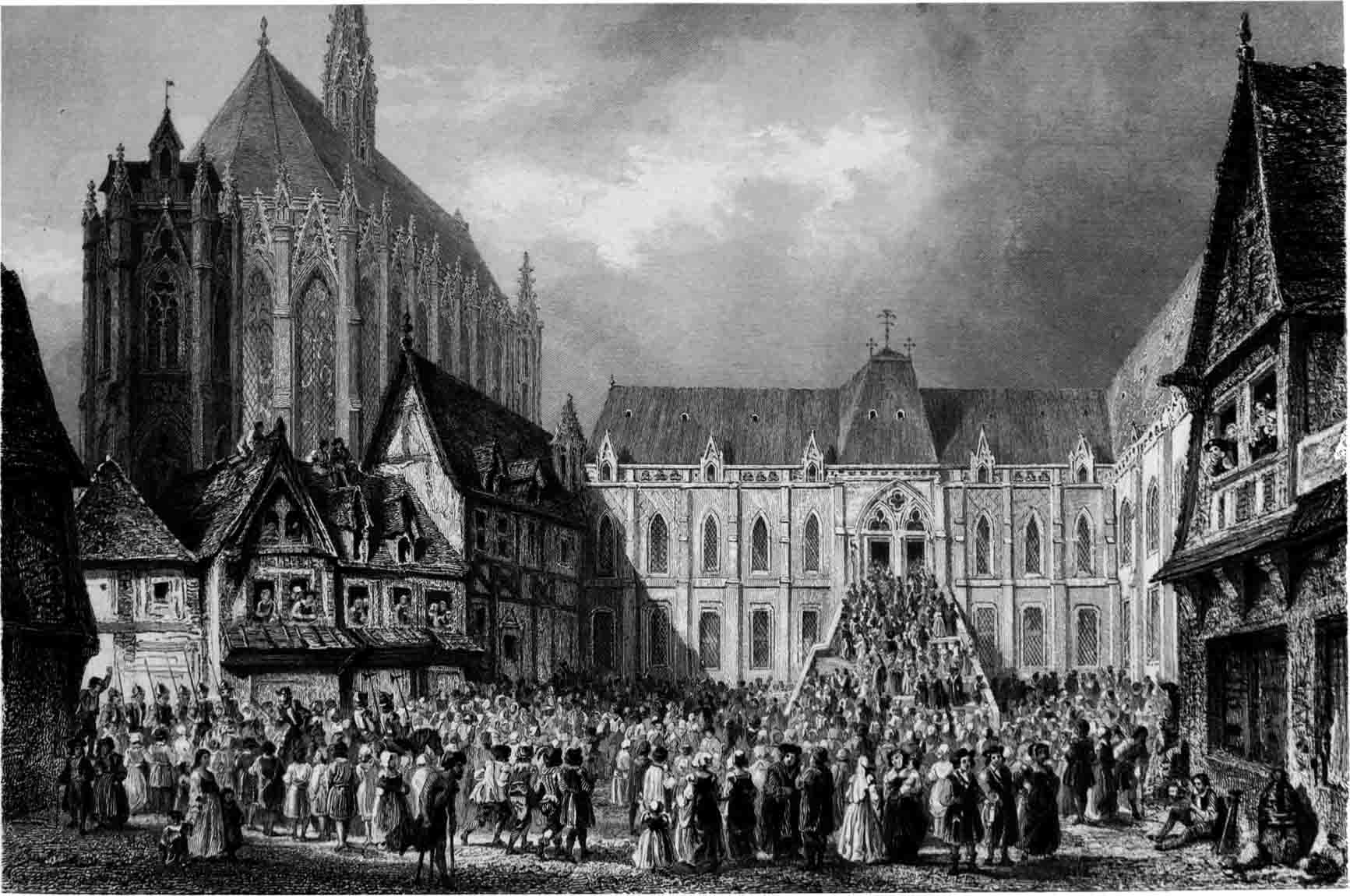

拥到司法宫前后左右各条街道的人尤其多,因为他们知道,两天前来到的弗兰德尔使臣们想去司法宫大厅看圣迹剧,同时观看挑选狂人教皇。

那天,要想挤进这间大厅可不容易,尽管它当时被称为世界上最大的礼堂(的确,那时候,索瓦尔

还没有测量过蒙塔吉城堡的大厅)。司法宫广场上人山人海,水泄不通,好似一片汹涌澎湃的海洋,站在临街窗口看热闹的巴黎人大饱了眼福。通往广场的五六条大街,犹如五六个河口,时时刻刻涌出一股股人流,汇入大海。不断壮大的人流冲击着广场周围的房屋和不规则的墙角,犹如海浪冲击海岸上伸突出来的岬角。司法宫那巍峨的哥特式

还没有测量过蒙塔吉城堡的大厅)。司法宫广场上人山人海,水泄不通,好似一片汹涌澎湃的海洋,站在临街窗口看热闹的巴黎人大饱了眼福。通往广场的五六条大街,犹如五六个河口,时时刻刻涌出一股股人流,汇入大海。不断壮大的人流冲击着广场周围的房屋和不规则的墙角,犹如海浪冲击海岸上伸突出来的岬角。司法宫那巍峨的哥特式

建筑的正面中央,有一座高大的台阶,两股人流不断上上下下,到了台阶中层,一分为二,沿着两侧的台阶奔泻而下,可以说,犹如两股流水不断泻入广场,正如瀑布泻入湖泊一样。喊声、笑声、无数双脚的践踏声,合成巨大的喧嚣,这喧嚣有时会变得凶猛异常,人流的后浪把前浪推向台阶,有时却又后退,引起阵阵骚动,掀起团团旋涡:不是御前大法官府的一个弓箭手在推推搡搡地维持治安,就是一个骑警的马在那里尥蹶子。这个妙不可言的维持治安的传统由御前大法官府传到统帅府,又传到骑警队,再传到当今巴黎警察总队。

建筑的正面中央,有一座高大的台阶,两股人流不断上上下下,到了台阶中层,一分为二,沿着两侧的台阶奔泻而下,可以说,犹如两股流水不断泻入广场,正如瀑布泻入湖泊一样。喊声、笑声、无数双脚的践踏声,合成巨大的喧嚣,这喧嚣有时会变得凶猛异常,人流的后浪把前浪推向台阶,有时却又后退,引起阵阵骚动,掀起团团旋涡:不是御前大法官府的一个弓箭手在推推搡搡地维持治安,就是一个骑警的马在那里尥蹶子。这个妙不可言的维持治安的传统由御前大法官府传到统帅府,又传到骑警队,再传到当今巴黎警察总队。

家家户户,大门口、窗户前、窗洞里、屋顶上,满是人头,成千上万。市民们一张张善良的面孔,平静而诚实,注视着司法宫,注视着嘈杂的人群,他们个个心满意足。因为,即使在现在,有许多巴黎人仍只满足于旁观看热闹。眼前是一堵高墙,高墙后面正在发生什么大事,这高墙本身就足以使人产生兴趣了。

假如我们这些1830年的人能够展开想象的翅膀,夹杂在这群15世纪的巴黎人中间,和他们一起挤挤撞撞、拉拉拽拽、磕磕绊绊地挤进这个本来极为宽敞,而在1482年1月6日这天却显得异常狭窄的大厅,也会觉得里面的景象既不是没有趣味,也不是没有魅力的。虽说都是很古老的东西,但恰恰因其古老,我们才会感到更加新奇。

要是读者同意,我们就来想象一番,看看读者若和我们一起,夹杂在这群身穿罩衫、短袄或短裙的嘈杂人流中跨进大厅,会有什么样的感受。

首先,我们会感到耳鸣眼花。头顶上是木雕贴面、饰有金色百合花图案的蓝色双拱穹,脚下是黑白相间的大理石地面。离我们几步远,有一根大石柱,走过去还有一根,再过去还有……直到大厅尽头,共有七根大石柱,支撑着双拱穹的七个拱底石。前面四根石柱周围摆了几个货摊,玻璃制品和假首饰闪烁着夺目的光彩;里面三根石柱周围放着几条橡木板凳,这些板凳已经被诉讼人的裤子和代诉人的袍子磨得又旧又光了。大厅四周,顺着高墙,在门与门、窗与窗、柱与柱之间,一列雕像不见尽头,罗列了自法拉蒙

以来的历代国王:游手好闲的国王

以来的历代国王:游手好闲的国王

双臂低垂,目光下视;骁勇善战的国王昂首举臂,仰望天空。还有一扇扇尖拱长窗镶着五光十色的彩绘玻璃,一个个宽阔的出口处竖着一座座精雕细刻、绚丽多彩的门扉。拱顶、石柱、高墙、窗框、门扉、护壁板、雕像,这一切,从上到下,一片湛蓝金黄,辉煌灿烂。这些东西,在我们想象中看见的时候,光泽已经有点黯淡,到了1549年,已被灰尘和蜘蛛网所湮没,几乎全然不见当年的光彩,尽管那年杜·布勒尔

双臂低垂,目光下视;骁勇善战的国王昂首举臂,仰望天空。还有一扇扇尖拱长窗镶着五光十色的彩绘玻璃,一个个宽阔的出口处竖着一座座精雕细刻、绚丽多彩的门扉。拱顶、石柱、高墙、窗框、门扉、护壁板、雕像,这一切,从上到下,一片湛蓝金黄,辉煌灿烂。这些东西,在我们想象中看见的时候,光泽已经有点黯淡,到了1549年,已被灰尘和蜘蛛网所湮没,几乎全然不见当年的光彩,尽管那年杜·布勒尔

还照传统的观念称赞过这些建筑。

还照传统的观念称赞过这些建筑。

我们只要想象一下这个宽敞无比的长方形大厅,在1月惨淡的阳光照射下,拥进一群五颜六色、吵吵嚷嚷的市民,沿着墙壁游荡,绕着七根柱子转悠,我们就能对大厅内的全部景象有个大致的印象了。下面,我们试图将那些有趣的细节做一番具体的描绘。

可以肯定,要是拉瓦雅克

并没有谋杀亨利四世,就根本不会有拉瓦雅克诉讼案的案卷放在司法宫档案室里这回事,也就不会有同谋出于利害关系想销毁上面说的卷宗,因而也就不会有人出于无奈要烧毁司法宫,其目的是要烧毁档案室,而最终目的是要销毁那些卷宗:因此,归根结底,没有拉瓦雅克弑君案,就根本不会有1618年的那场大火。那么,古老的司法宫仍旧会巍然屹立,而那个古老的大厅也可免于灾难,我也就可以对读者说:“去看一看吧。”这样我和读者也就都省事了,我就不必费笔墨来写,而读者也就不必费神来读了。附带说一句,这件事说明了一个似旧而新的道理:重大的事件造成的后果是难以估量的。

并没有谋杀亨利四世,就根本不会有拉瓦雅克诉讼案的案卷放在司法宫档案室里这回事,也就不会有同谋出于利害关系想销毁上面说的卷宗,因而也就不会有人出于无奈要烧毁司法宫,其目的是要烧毁档案室,而最终目的是要销毁那些卷宗:因此,归根结底,没有拉瓦雅克弑君案,就根本不会有1618年的那场大火。那么,古老的司法宫仍旧会巍然屹立,而那个古老的大厅也可免于灾难,我也就可以对读者说:“去看一看吧。”这样我和读者也就都省事了,我就不必费笔墨来写,而读者也就不必费神来读了。附带说一句,这件事说明了一个似旧而新的道理:重大的事件造成的后果是难以估量的。

当然,拉瓦雅克很可能没有同谋,或者即使有同谋,也很可能与1618年那场大火毫无关系。除了同谋放火一说外,还有两种可以接受的解释。一是3月7日那天,午夜时分,一颗一尺宽、一肘高的熊熊燃烧的大陨星,如大家所知,恰好从天空中坠落,掉到了司法宫上面。另一种解释有泰奥菲尔

的四行诗做证:

的四行诗做证:

司法女神在巴黎,

吃了太多的香料

,

,

自把宫殿来烧掉,

你说悲催不悲催?

对于1618年司法宫的那场大火,的确有上面三种解释,第一种是政治上的,第二种是物理学方面的,第三种是诗歌里描绘的。不管我们怎样看待这三种解释,不幸,火灾却是确凿无疑的事实。由于这场灾难,尤其因为后人反复翻修,把火灾中幸免于难的东西整得面目全非,司法宫的原貌几乎荡然无存。然而这座宫殿是法兰西国王最早的住所,比卢浮宫的年代更加久远,在美男子菲利浦

执政时期就早已存在,人们常去那里寻找罗贝国王

执政时期就早已存在,人们常去那里寻找罗贝国王

所建造的、埃加杜斯

所建造的、埃加杜斯

所描述的那些巍峨王宫的痕迹。这一切几乎都不存在了。圣路易

所描述的那些巍峨王宫的痕迹。这一切几乎都不存在了。圣路易

完婚的洞房变成什么样子了呢?他“穿着羊毛短袄和粗呢无袖衫,罩一件黑檀木色的外套,和儒安维尔

完婚的洞房变成什么样子了呢?他“穿着羊毛短袄和粗呢无袖衫,罩一件黑檀木色的外套,和儒安维尔

一起躺在花园的地毯上”审理过案件的那座御花园现在怎样了呢?西吉斯蒙

一起躺在花园的地毯上”审理过案件的那座御花园现在怎样了呢?西吉斯蒙

皇帝的卧室到哪里去了?查理四世

皇帝的卧室到哪里去了?查理四世

的呢?还有无地王约翰

的呢?还有无地王约翰

的呢?查理六世

的呢?查理六世

颁布大赦令的楼梯到哪里去了?马塞尔

颁布大赦令的楼梯到哪里去了?马塞尔

当着王太子的面杀死罗贝·德·克雷蒙和尚帕涅元帅的那块石板地呢?撕毁伪教皇贝内迪埃谕旨的那个小门呢?当年传谕使者从这里被带走时还羞辱地穿着袈裟、戴着法冠、怪模怪样地走遍巴黎赔礼谢罪呢。还有那个大厅以及厅内金碧辉煌的饰物、尖拱窗户、雕像、柱子以及刻满一组组图案的宽大无比的拱顶呢?那间金光灿烂的卧室呢?那个低着脑袋、夹着尾巴,像所罗门

当着王太子的面杀死罗贝·德·克雷蒙和尚帕涅元帅的那块石板地呢?撕毁伪教皇贝内迪埃谕旨的那个小门呢?当年传谕使者从这里被带走时还羞辱地穿着袈裟、戴着法冠、怪模怪样地走遍巴黎赔礼谢罪呢。还有那个大厅以及厅内金碧辉煌的饰物、尖拱窗户、雕像、柱子以及刻满一组组图案的宽大无比的拱顶呢?那间金光灿烂的卧室呢?那个低着脑袋、夹着尾巴,像所罗门

御座前的狮子那样,表现出暴力服从正义的卑顺姿态的看门石狮如今又在哪里?还有那些精美的门扉、绚丽的彩绘玻璃、刻工精致得连比斯科内特

御座前的狮子那样,表现出暴力服从正义的卑顺姿态的看门石狮如今又在哪里?还有那些精美的门扉、绚丽的彩绘玻璃、刻工精致得连比斯科内特

也自觉望尘莫及的铁制饰品和迪·昂西精心制作的木器,这些东西如今又在何处?时光流逝,人事更迭,这些人间奇迹都遭到了什么命运?用什么来取代了这一切,取代了丰富多彩的高卢历史和灿烂辉煌的哥特式建筑艺术?艺术上只有圣热尔韦教堂正门的拙劣建造者德·布罗斯

也自觉望尘莫及的铁制饰品和迪·昂西精心制作的木器,这些东西如今又在何处?时光流逝,人事更迭,这些人间奇迹都遭到了什么命运?用什么来取代了这一切,取代了丰富多彩的高卢历史和灿烂辉煌的哥特式建筑艺术?艺术上只有圣热尔韦教堂正门的拙劣建造者德·布罗斯

的低矮笨重的扁圆拱!至于历史,我们只记得帕特律

的低矮笨重的扁圆拱!至于历史,我们只记得帕特律

之流在回忆录中对那根粗柱子喋喋不休的胡言乱语。

之流在回忆录中对那根粗柱子喋喋不休的胡言乱语。

这些都无关紧要。言归正传,让我们来继续谈那座名不虚传的古老宫殿内的名不虚传的大厅。

在宏伟的长方形大厅一端,放着著名的大理石桌,桌子的长度、宽度和厚度都是独一无二、举世无双,据那些古老的土地赋税簿记载,世人从未见过“一整块如此巨大无比的大理石”,这张大餐桌足以引起卡冈都亚

的食欲。大厅另一端是小教堂,路易十一让人给自己雕刻了一尊石像,跪在圣母像前,还叫人把查理大帝和圣路易的雕像从大厅里的法兰西国王雕像群中搬出来,移到小教堂里,全然不顾那样做会留下两个空壁龛,他认为这两位圣王在天堂里一定声势显赫,可以为自己增光添彩。小教堂刚造了六年,还是崭新的,建筑精致,雕像美妙,雕镂花纹又细又深,整个儿洋溢着一种优雅迷人的风格,这标志着法国哥特时代的末期,一直延续到16世纪中叶,成为文艺复兴时期充满幻想和魅力的建筑艺术。尤其是开在门楣上方的圆花窗,精细而优美,宛若花边缭绕的星星,堪称杰作。

的食欲。大厅另一端是小教堂,路易十一让人给自己雕刻了一尊石像,跪在圣母像前,还叫人把查理大帝和圣路易的雕像从大厅里的法兰西国王雕像群中搬出来,移到小教堂里,全然不顾那样做会留下两个空壁龛,他认为这两位圣王在天堂里一定声势显赫,可以为自己增光添彩。小教堂刚造了六年,还是崭新的,建筑精致,雕像美妙,雕镂花纹又细又深,整个儿洋溢着一种优雅迷人的风格,这标志着法国哥特时代的末期,一直延续到16世纪中叶,成为文艺复兴时期充满幻想和魅力的建筑艺术。尤其是开在门楣上方的圆花窗,精细而优美,宛若花边缭绕的星星,堪称杰作。

大厅中央,搭了一座看台,上铺金线锦缎,面朝大门,背靠墙壁,台上开了一个专用入口,实际上是那间金饰的卧室靠走廊的一个窗口。因为请了弗兰德尔的使臣和其他大人物来看戏,才搭起这个看台的。

按照惯例,圣迹剧一定要在那张大理石桌上演出。因此,一大早桌子就布置好了。华丽的大理石桌面已被法院书记员们的鞋跟划得伤痕累累,现在又用木板搭起了一个相当高的笼子,顶上那层木板充当舞台,整个大厅都看得见,笼身用帷幔围起来,到时用作剧中人物的更衣室。从更衣室上舞台,中间有一架梯子,梯子不太雅观地露在外面,演员们要爬着陡峭的梯子上场下场,没有一个角色,没有一段曲折的剧情,没有一个惊人的突变,不是经过事先安排爬梯子上场的。戏剧艺术和舞台布景也有令人钦佩的天真可爱的童年。

司法宫大法官的四名警卫,分别把守着大理石桌的四个角,无论是行刑还是节庆,所有的民众娱乐,都由他们负责守卫。

演出要到司法宫的大钟敲响中午十二点时才开始,因为要迁就弗兰德尔的使臣。这对演戏来说似乎太晚。

然而,那些观众可是一大早就来等着了。在这些老实巴交、爱看热闹的人群中,许多人天蒙蒙亮就来了,站在司法宫的大台阶前,冻得浑身发抖。有些人甚至为了能抢先进入大厅,横躺在大门口过了一宿。人越来越多,犹如河水泛滥,开始沿着墙壁上涨,围着七根柱子膨胀,漫到了柱顶盘、横梁和窗台上。总之,凡是建筑物和雕刻的突出部位,都挤满了人,像是被关进了笼子,一个挨一个,挤撞着,踩踏着,透不过气来,浑身不自在,个个都等得疲惫不堪、急不可耐,胳膊肘稍微碰了一下,钉铁掌的鞋稍微踩了一下,都会引起争吵,加之难得一天可以胡言乱语、为所欲为,因此,在弗兰德尔使臣预定到达的时间之前,人群的吵嚷声早已十分尖刻、十分剧烈了。人们抱怨不绝,诅咒不停,一切都成了发泄的对象:弗兰德尔使臣、巴黎市长、波旁红衣主教、司法宫大法官、奥地利的玛格丽特夫人

、手执笞杖的治安警察、时冷时热的坏天气、巴黎主教、狂人教皇、石柱、雕像、紧闭的门、打开的窗,等等,不一而足。散布在人群中的一帮帮大学生和仆役们听到这些咒骂乐不可支,不是开玩笑,就是恶作剧,这好比是火上浇油,使群众的情绪变得更坏。

、手执笞杖的治安警察、时冷时热的坏天气、巴黎主教、狂人教皇、石柱、雕像、紧闭的门、打开的窗,等等,不一而足。散布在人群中的一帮帮大学生和仆役们听到这些咒骂乐不可支,不是开玩笑,就是恶作剧,这好比是火上浇油,使群众的情绪变得更坏。

在这群快活的调皮鬼中,有一伙人是撞碎了窗玻璃进来的,放肆大胆地坐到了柱顶盘上,里外张望,嘲弄大厅里的观众和广场上的人群。他们滑稽地模仿别人的动作,爆发出一阵阵笑声,还向大厅另一端的同伴大呼大叫,大开玩笑。由此可见,这群年轻的大学生不像其他观众那样疲倦厌烦。他们为了开心取乐,利用眼前的情景,尽情调侃,一边等着看台上演出的另一场戏。

“我敢打赌,你是磨坊的约翰·弗罗洛!”其中一个淘气鬼向另一个喊道。后者有金黄的头发,漂亮的面孔,机灵的神态,正攀附在一个柱头的叶形斗拱上:“叫你磨坊的约翰真是名副其实,瞧你的胳膊和两条腿多像风车的四个翼片,随风转动。对了,你来了多久了?”

“魔鬼发发慈悲吧!都等了四个多钟头了,”约翰·弗罗洛回答,“但愿这四个小时,等我死后能从我在炼狱净罪的时间中扣除。我来的时候正好是七点钟,西西里王

的八名唱经班童子刚好开始在圣小教堂唱大弥撒经呢。”

的八名唱经班童子刚好开始在圣小教堂唱大弥撒经呢。”

“那些唱经的长得挺漂亮,”另一个接口说,“他们的嗓子比头上戴的尖帽子还尖!圣上在为圣约翰

先生举行弥撒之前,应该先打听一下,圣约翰先生是不是喜欢听用普罗旺斯口音唱拉丁文的赞美诗。”

先生举行弥撒之前,应该先打听一下,圣约翰先生是不是喜欢听用普罗旺斯口音唱拉丁文的赞美诗。”

这时,窗下人群中有一个老太婆刻薄地嚷了起来:“就是为了雇用西西里王的这个该死的唱诗班,圣上才搞这个弥撒的。你们倒是说说看,一次弥撒就要花一千巴黎利弗!都是从巴黎菜市场鱼税中刮来的!”

“住嘴,老婆子!”站在卖鱼婆身边的一个胖家伙捂着鼻子,装腔作势地喊道,“举行弥撒有什么不对?难道你要圣上再得病吗?”

攀附在柱头上的那个小个子大学生嚷道:“讲得太棒了,王室皮货商吉勒·勒科尼先生!”

皮货商“勒科尼”这个倒霉的姓氏

,引得在场的大学生们哈哈大笑。有些人喊道:

,引得在场的大学生们哈哈大笑。有些人喊道:

“勒科尼,长角的。”

还有人用拉丁文重复说:

“Cornutus et hirsutus

!”

!”

柱顶上的小魔鬼又说:“嗨!本来就是嘛!有什么好笑的!可尊敬的吉勒·勒科尼老爷,国王内庭大法官约翰·勒科尼律师的弟弟,樊尚树林首席护林官马伊埃·勒科尼先生的儿子!父子都是巴黎的好市民,个个都结了婚

!”

!”

大家乐得更厉害了。胖皮货商无言对答,拼命想躲开从四面八方向他射来的目光。他浑身冒汗,气喘吁吁,可是怎么躲也躲不开。他就像一只楔子嵌进了木头里,劲使得越大,那张恼怒得像中风病人一样紫红的宽脸,在前后左右的肩膀中间就嵌得更紧,拔也拔不出来。

到底有人来解围了,是他身旁一个同样正经的矮胖子。

“真是十恶不赦!学生竟敢这样对市民讲话!要是在从前,就要用柴火先痛打一顿,再把他们活活烧死。”

那帮学生捧腹大笑。

“喂!是谁唱得这样好听?是哪只不吉利的猫头鹰?”

“嘿,原来是他,安德里·米斯尼埃师傅。”一个学生说。

“因为他是我们大学里四个宣过誓

的书店老板中的一个。”另一个说。

的书店老板中的一个。”另一个说。

“我们这个摊子里什么都是四个,”又一个说,“四个学区

,四个学院,四个节日,四个检事,四个选董,四个书店老板。”

,四个学院,四个节日,四个检事,四个选董,四个书店老板。”

“那就给他们演一出四鬼戏

,闹个天翻地覆吧!”约翰·弗罗洛说。

,闹个天翻地覆吧!”约翰·弗罗洛说。

“米斯尼埃,我们要烧掉你的书!”

“米斯尼埃,我们要揍你的伙计!”

“米斯尼埃,我们要骚扰你的老婆!”

“胖胖的好妞乌达尔德。”

“像个风流小寡妇。”

“你们见鬼去吧!”安德里·米斯尼埃师傅低声咒骂。

“安德里师傅,闭上你的臭嘴,不然,我要跳到你脑袋上来了!”约翰接口说,他一直吊在柱头上。

安德里师傅抬起头,似乎计算了一会儿,看看柱身有多高,说这话的小鬼有多重,再用体重乘以速度的平方,就不敢再吭声了。

约翰控制了战场,乘胜追击:

“我说到做到,别以为我哥是副主教我就不敢。”

“我们大学里的人真好说话!今天这样的日子居然不尊重我们的特权!瞧!新城有五月树和节日篝火,老城有圣迹剧、狂人教皇和弗兰德尔的使臣们。可在我们大学城,什么也没有!”

“难道我们的莫贝尔广场不够大吗!”一个在窗台上安营扎寨的学生接茬说。

“打倒校长!打倒选董和检事!”约翰喊道。

“今天晚上应该在加雅花园把安德里师傅的书烧掉,当作庆祝节日的篝火。”另一个说。

“还有司书的桌子也该烧掉!”旁边一个说。

“还有教堂管事的棍子!”

“还有院长的痰盂!”

“还有检事的酒柜!”

“还有选董们的票箱!”

“还有校长的搁脚凳!”

小约翰一唱一和地跟着说:“打倒!打倒安德里师傅、教堂管事和司书!打倒神学家、医学家和经学家!打倒检事、选董和校长!”

“真是世界末日到了!”安德里师傅手捂着耳朵,喃喃自语。

“说到校长,校长就到了。你们瞧,他正从广场上走过哩。”趴在窗台上的一个学生大喊道。

大家争先恐后地朝广场望去。

“真的是我们可敬的校长蒂博先生吗?”磨坊的约翰·弗罗洛一直吊在大厅里首的一根柱子上,看不见外面发生的事,所以问道。

其他人回答:“是的,就是他,一点不错,是校长蒂博先生。”

果然是校长和大学里的头面人物来了,他们列队前来迎接弗兰德尔使团,现在正穿过广场。学生们挤在窗口,说着挖苦话,拍手鼓掌喝倒彩,欢迎他们经过。校长走在最前头,首当其冲,遭到了猛烈的攻击。

“您好,校长先生!喂!您好吗?”

“这个老赌棍,怎么会来这里的?他舍得丢下他的骰子吗?”

“瞧他骑着骡子跑得多欢呀!他的耳朵比骡耳朵还要长哪!”

“喂!您好,蒂博校长先生!

赌红了眼的蒂博

!老糊涂!老赌棍!”

!老糊涂!老赌棍!”

“上帝保佑您!昨夜,您掷出了不少双六吧?”

“瞧他那张老脸,灰溜溜的,憔悴不堪,贪赌爱玩都把他给熬干了!”

“

骰子大王蒂博

,您骑着骡子跑得这样欢,不去大学去哪里呀?”

,您骑着骡子跑得这样欢,不去大学去哪里呀?”

“肯定是去蒂博托代

街找赌场呗!”磨坊的约翰喊道。

街找赌场呗!”磨坊的约翰喊道。

他的同伙们热烈鼓掌,雷鸣般地吼叫,齐声重复着这句俏皮话。

“是吗,校长先生,魔鬼牌桌上的赌棍?您是去蒂博托代街找赌场吗?”

接着,大学的其他人物成了攻击的对象。

“打倒教堂管事!打倒权杖手

!”

!”

“喂,罗班·普斯潘,那人是谁呀?”

“吉尔贝·德·絮利,Gilbertus de Soliaco

,奥坦教务会主事。”

,奥坦教务会主事。”

“喏,接住我的鞋,你站的位置比我好,把鞋扔到他脸上去。”

“

这是我们给你的农神节的核桃

!”

!”

“打倒六个穿白道袍的神学家!”

“那些人是神学家?我还以为是圣热内维埃芙修道院替鲁尼采邑送给巴黎城的六只大白鹅

哩。”

哩。”

“打倒医生!”

“打倒考试答辩!”

“看我用帽子揍你!圣热内维埃芙修道院院长!你可是亏待过我。——我说的是实话!我在诺曼学区的名额,他拿去做人情送给布尔吉省的小阿斯卡尼奥·法勒扎斯帕达了,只因为他是意大利人。”

“太不公平了,”学生们异口同声地说,“打倒圣热内维埃芙修道院院长!”

“喂!若香·德·拉德奥!喂!路易·达于伊!喂!朗贝·奥克特芒!”

“让魔鬼把日耳曼学区的检事掐死。”

“圣小教堂的神父们过来了,披着灰毛搭肩,cum tunicis grisis

!”

!”

“

或者说穿着灰皮外套

!”

!”

“喂,看哪!文科硕士们过来啦!多好看的黑斗篷!多好看的红斗篷!”

“他们成了校长的漂亮尾巴。”

“倒像是一个威尼斯公爵赶去参加海上婚礼哩!”

“瞧,约翰,圣热内维埃芙修道院的议事司铎!”

“司铎们见鬼去!”

“克洛德·肖阿院长!克洛德·肖阿博士!您是去找玛丽·吉法德的吧?”

“她在格拉提尼街。”

“她在为民兵之王

铺床哩。”

铺床哩。”

“她卖一次身得四文钱,quatuor denarios

。”

。”

“

或者是一个屁

。

”

”

“你要不要她当你的面卖一次身?”

“同学们!快看西蒙·桑甘先生,庇卡底的选董,他老婆也跟他同骑一匹马哩。”

“

骑士身后坐着黑色的忧虑

。”

。”

“别害怕,西蒙先生。”

“您好,选董先生!”

“睡个好觉,选董太太。”

“我真倒霉,什么也看不见。”磨坊的约翰叹道。他一直高栖在那根石柱顶端的叶饰上。

这时,大学城那个宣过誓的书店老板安德里·米斯尼埃师傅,把嘴凑到王室皮货商吉勒·勒科尼师傅的耳边,对他说:

“先生,我敢对你说,世界末日到了。什么时候见过学生们这样放肆的?本世纪那些该死的发明把一切都搞糟了。什么火炮呀,蛇炮呀,臼炮呀,尤其是印刷术,这是日耳曼送来的一个瘟神。再也没有手稿,没有书了。印刷术把图书也给毁了。世界末日快到了。”

“我也有同感,如今天鹅绒越来越走俏了。”皮货商说。

这时中午十二点敲响了。

“哈!……”人群异口同声,叫了起来。学生们闭上了嘴巴。接着,一阵骚动,脚拼命挪动位置,脑袋晃来晃去,咳嗽声和擤鼻涕声汇成巨大的爆炸声;人人调整姿势,站好位置,个个踮起脚尖,挤成一团;突然,人群中鸦雀无声,所有的脖子都伸长了,所有的嘴巴都张大了,所有的目光都转向大理石桌子。什么动静也没有。司法宫大法官的四名警卫还守在那里,挺直身子,一动不动,宛若四尊彩绘塑像。众人的眼睛纷纷转向专为弗兰德尔特使搭的看台,但看台上依然空着,门依然紧闭。大家一早来到这里,就是为了等三件事:等中午,等弗兰德尔使团,等看圣迹剧。准时来到的只有中午。

这真令人丧气。

一分钟,两分钟,三分钟,五分钟,一刻钟过去了,仍然没有动静。看台上空空的,舞台上静静的,连个人影也没有。这时,群众情绪已从焦躁转为愤怒。激愤的言辞此起彼伏,虽然声音还不算高。“圣迹剧!圣迹剧!”大家低声喊着,情绪渐渐激昂起来,一场风暴正在人群上空酝酿,尽管还只是低声咆哮。磨坊的约翰开响了第一炮。

“圣迹剧!弗兰德尔人见鬼去!”他用尽全力,大声吼着,像蛇似的绕着石柱扭动身体。

人群中掌声四起。大家齐声呼应:

“圣迹剧!弗兰德尔人见鬼去!”

大学生约翰又喊:

“我们要看圣迹剧,马上开演!要不,我建议把司法宫的大法官绞死,那就既有喜剧,也有寓意剧好看了!”

“好!”众人异口同声喊叫,“先把他的警卫绞死!”

全场热烈欢呼。那四个可怜鬼吓得脸色发白,面面相觑。人群向他们冲过去。眼看着那根不太结实的木栏杆就要挤弯了。

情况万分危急。

“冲呀!冲呀!”四面八方都在喊着。

就在这个时候,上面描写过的那个更衣室的帷幕掀开了,钻出一个人来。骚动戛然而止,群众像着了魔似的,由愤怒转成了好奇。

“安静!安静!”

那人提心吊胆,浑身打战,毕恭毕敬地走到了大理石桌边,越是接近,态度越是恭敬,好像要屈膝下跪了。

这时,群众已经渐渐恢复了平静,只剩下轻微的议论声。这对于人群来说是难免的。

那人终于说话了:“市民先生们,市民女士们,我们万分荣幸,要在红衣主教大人面前演出一场非常优美的寓意剧,名叫《圣母马利亚的英明裁决》。在下扮演朱庇特

。红衣主教大人正在陪奥地利公爵先生派来的可尊敬的使团,现在使团正在博代门听大学校长致辞。红衣主教阁下一到,演出就立刻开始。”

。红衣主教大人正在陪奥地利公爵先生派来的可尊敬的使团,现在使团正在博代门听大学校长致辞。红衣主教阁下一到,演出就立刻开始。”

说老实话,要不是朱庇特出面干涉,司法宫大法官的四个倒霉的警卫可能要遭殃了。既然我们荣幸地炮制了这个十分真实的故事,我们也就可以荣幸地在批评之神圣母马利亚面前负责,我们可以不怕人引用“

不要主神出面干涉

”这一古训来批评我们了。况且朱庇特大人的戏装非常漂亮,吸引了全场的注意力,对安定群众情绪起了不小的作用。朱庇特身穿黑天鹅绒面、缀有镀金大纽扣的锁子胸甲,头戴饰有镀金银扣的尖顶铁盔。要不是胭脂和大胡子平分秋色地遮住了他的脸,要不是他手执金光灿灿、缀满了金银箔片的硬纸卷筒(明眼人一看便知代表雷电

”这一古训来批评我们了。况且朱庇特大人的戏装非常漂亮,吸引了全场的注意力,对安定群众情绪起了不小的作用。朱庇特身穿黑天鹅绒面、缀有镀金大纽扣的锁子胸甲,头戴饰有镀金银扣的尖顶铁盔。要不是胭脂和大胡子平分秋色地遮住了他的脸,要不是他手执金光灿灿、缀满了金银箔片的硬纸卷筒(明眼人一看便知代表雷电

),还有,要不是他像古希腊人那样,光着双脚,打着绑腿,就凭他那副威武的装束,简直是贝里公爵

),还有,要不是他像古希腊人那样,光着双脚,打着绑腿,就凭他那副威武的装束,简直是贝里公爵

卫队里的布列塔尼弓箭手。

卫队里的布列塔尼弓箭手。