先生:

您已就作者关于宗教宽容的信件作出回复,为了对您的论证加以探究,并努力呈现其中的错误之处,若我也行同样之事,请您见谅!因为您已坦率地向他指出问题并承认:“他对基督徒加以劝阻的那种严厉手段对于使人接受必定能拯救他们的真理而言是完全不妥,也是完全不当的。”不过,我仍抱有说服你并使你这样做的希望,如你所言,这对信奉不同宗教的人们来说乃是唯一可辩护的目标。即便在使用那些最为严厉的手段时,也就是仔细而又公正地衡量整个问题,并由此去除那些使你倾向于某些残存的迫害的偏见,并使自己坚信,如此贤明之人将要么被在我看来显见而又清晰的真理所说服,要么承认,不论掌握权威的人是你还是我,都不能以任何需要审查之口实而无理、不义地将强力强加于那些与你我不同的其他人身上。如果你我因无理和不义之故不去使用强力,我希望你会认为,其他所有人也会认为应克制对他人施以强力,因为在其他人那里,对强力的使用同样无理和不义。我毫不怀疑地深信,无论你在什么情况下去惩罚那些缺乏深思熟虑之人,都不可避免地会出现这种情况,因为真正的方法是去检验这些推测,看看它们在付诸实践时会如何证明自己。

对作者的信,你感到震惊的第一件事似乎是他所主张的宽容的广泛性。他并不认同“异教徒、穆斯林或犹太教徒应当由于其所信宗教之故而在国家中被剥夺公民权”,你对此感到奇怪。我们为了让他们改信基督教而每天祷告,我也认为这么做是我们的责任。不过,如果我们禁止他们通过其他平常而又可能的方式转变信仰,反而要么对他们加以驱逐,要么在他们与我们共处时对其加以迫害,恐怕很难相信我们是在真诚地为其祷告。你所容许的强力不适于使人转向任何信仰。宽容则要去除这种强力。因此,如果你希望他们转变信仰,那为什么他们不能像其他人一样被宽容呢?我不理解。但你说:

通过引入宽容和劝人相信宽容,很难相信这封信的作者在一般情况下要如何去服务于宗教,或者服务于基督教。因为不论其对贸易和商业作出何种程度的促进(有些人似乎认为这一点高于一切),从既有经验看,我找不到任何理由来期望真正宗教由此成为获益者,也就是使其得到更好的维续,更广泛的传播,或使信奉者的生活状况得到些许改善。

在我对你的“真正宗教能否通过这种宽容而获益”这一质疑进行回应之前,请允许我关注下面这一点,即从其他角度看,如果你指的是除宗教以外的其他问题,那你插入的这句话跟主题完全无关。如果你并不知道这封信的作者是否把对贸易的促进置于宗教问题之上,那你的这一影射就很不厚道了。不过,我接着往下讲。

你说,“从既有经验看,我找不到任何理由来期望真正宗教由此成为获益者”,我假定,你我都认为,真正宗教和基督教是一回事。但基督教从最初面世到此后绵延数百年的经验表明,比起以往任何时候,它都“得到更好的维续,更广泛的传播,或使信奉者的生活状况得到些许改善”。尽管在那时,犹太教徒和异教徒们被其生于斯、长于斯的政府所宽容,或者是不仅仅被宽容。我希望,你不会认为这样一种基督教在千年的发展中已经失去了其当初的美、力量与合理性,进而担心除去强力的扶助,它会难以自我维续。我并不怀疑,你仍将其视为“上帝为了我们的拯救而(提供)的力量和智慧”,进而怀疑比起教会的头一个世纪,当失去或缺少权威的扶持时,通过自身的真理和光芒,其说服力的确有所减弱。在我看来,这一点曾被基督徒广泛运用,尤其是被我们的某些教会广泛运用,并将其作为对基督教之为真理的证明。即,不寻求强力的扶助,也不寻求现世权力的支持,却能成长、传播和盛行。如果通过自身的启示和力量就能盛行是真正宗教的标志,而虚假宗教则需要强力和外国势力的扶助的话,那么可以肯定,对真正宗教的促进不需要任何别的东西,而只需要在所有地方都解除压迫。因此,不要再说什么“很难想象这封信的作者怎么会认为对一般意义的宗教,或是基督教有所助益”,而不是难以想象他会认为存在真正宗教,而基督教就是这种真正宗教。这种宗教的信奉者总是承认不需要强力,并证明上述乃是可以证明其真理性的良好证据。在宗教当中,人造的东西需要来自人的强力和帮助以作为扶持,但上帝的宗教则不需要引入任何来自人的权威以维系之。我想,当你放弃这一观点时,你是把你的思想狭隘地局限在你自己的国家和时代当中,但当你一旦让思想走出英国的局限,我相信你会毫无疑问地认为,如果意大利、西班牙和葡萄牙等国家的宗教法庭,法国的龙骑兵或是其他地方用以维持或强迫人们信奉国教的严酷手段被清除,并代之以作者所倡议的宽容的话,真正宗教将由于宽容而获益。

这封信的作者说道:

如果它(基督教)曾被允许自我维续的话,真理就已经足够了。它极少接受,也害怕去接受那些来自它并不了解,更不欢迎的掌权者之权力的过多扶助。的确,谬误的盛行源于来自外国的外来扶助。真理则由于其自身的光芒而被我们理解,任何外来势力和强加于它的强力都会对它造成损害。

他的这些话对你来说不论看上去多么不留情面,通过引入和说服你去接受这种他所倡导的宽容,却可以有助于让你去设想他何以会认为这会对真正宗教有所裨益。现在,请你自己告诉我,如果这样一种在此被确立的宽容允许英国国教的教义被自由宣扬,其礼拜仪式在所有天主教、伊斯兰教或异教国家中可以被设立,你是否认为真正宗教能由于宽容而获益?如果你不这么认为,那你对英国国教的见解很成问题,并认定它只能通过强力的扶持而得到传播。如果你认为在那些国家中,它会由于这种宽容而获益,那你和作者的观点就是一致的,也就不难设想这种宽容的引入会如何有助于你所认为的真正宗教。不过,如果你承认这种在其他国家有利于真理的宽容,那你必须看到某些悬而未决的特殊东西,这些东西使其在英国对真理的助益较少。我担心,若是如你所认为的那样,除了这个岛屿之外,宽容在世界的其他地方都对真正的宗教有所助益的话,那将充满偏见和过于荒谬。尽管这样一种荒谬的结论是我十分怀疑的。而你的全部立论则是基于如下潜在的假定,即当前被公共权威之法律所支持的英国国教乃是唯一真正的宗教,因此,其他宗教都不能被宽容。在其他国家,必定会作出同样假定,除非我们可以想象,除英国之外,其他国家的人们会相信同时被他们认定为谎言的东西,因而拒斥宽容,并从其自身的传播方式中阻碍对真理的追求。

宽容的成果乃是你在接下来抱怨的“仍存在于我们中间”,以及你所说的“无法期盼从中得到任何好处”的东西。这些成果是什么,或者说,它们应归因于我们之间宽容的缺失还是宽容的广泛性呢?当你告诉我们其究竟为何物时,我们可以去作出判断。与此同时,我要大胆地说,如果官长们自己严厉而又公正地站在邪恶的对立面,并让人们遵从自身的良知而行事,按照自己所信奉的信条和礼拜仪式行事,那么,比起迄今所做的将教义和礼仪强加于人的方式,“真正宗教将广泛地更为传播,并使信奉者在其生活中结出更为丰硕的成果”。

你告诉我们,“那些做出应有探寻的人们不会找不到拯救之路”。我很好奇,你在下面为此而引用的原话中,你并没有注意到我们是如何被引向正确的探寻之路的。这段话,见《约翰福音》第7章第17节,“人若立志遵着他的旨意行,就必晓得这教训或是出于神,或是我凭着自己说的”。你还引用了《诗篇》第25章第9、12、14节中的“他必按公平引领谦卑人,将他的道教训他们”,“谁敬畏耶和华,耶和华必指示他当选择的道路”,“耶和华与敬畏他的人亲密。他必将自己的约指示他们”。因此,如果你引用这些原话是要去证明“那些做出应有探寻的人们不会找不到拯救之路”的话,那么它们同时也证明,良善生活乃是我们要去探寻的唯一路径。亦因此,如果官长要使人们去对其拯救之路做出应有的探寻,那就应当用他们的法律和惩罚来强迫他们过上良善的生活。一种良好的对话乃是通往正确理解的最为现成而又确定的方式。我们很确定,如此被付诸使用的严酷刑罚不但可行,而且恰当而有效。在你为之辩护的方式中,刑罚何以能得到证明,我们在思考这个问题时再来看。

在向我们表明了这些你对宽容之善意的大概标志后,你告诉我们,你的“初衷并不是要去反驳它,而只是要去探究我们的作者为其论断提供了何种依据”。在此之后,你给我们展现了他的下述论证方案:

1.只有一种拯救之道,或者只有一种真正宗教;

2.如果他不相信这是真正宗教,那他就不可能通过这种宗教得到拯救;

3.这一信仰乃是通过理性和证据来对人产生作用,而不是通过外在的强力和压迫;

4.因此,所有这些强力对于促进真正宗教和灵魂的拯救来说都是全然无用的;

5.亦因此,任何人都没有权利使用任何强力或压迫来使人们信奉真正宗教。

此外,你告诉我们,“那封信的所有力量都依赖这一论证”。对此,我认为,除非你告诉我们,当某个建筑有多根横梁来支撑时,该建筑的所有重量却都落到其中的一根上。否则,你没有更多理由来这样说。

很清楚,这封信的目的是捍卫宽容,清除一切强力。尤其是民事强力,或者官长的强力。那么,如果“在宗教事务中,官长没有任何权威,也没有受到任何委托来对人施以惩罚,人们就必须被宽容”的确是正确结论的话,那这封信仅有的力量就不仅仅在于表明用强力来使人在理智上信服的不恰当性。

再说一遍,如果“官长像其他人一样也会犯错,那他们在宗教事务中使用强力就不见得定然会促进人类的拯救”这一观点是正确的,这就意味着,强力也可能会对他们产生作用,而官长拥有在宗教事务中使用强力的权威,那么,你谈到的证据就不是“在那封信中唯一能证明宽容之必要性的东西”。因为关于用强力来使人的心灵信服的不恰当性的论证被抛弃,而其他论证中的任何一个对于宽容来说都算不上有力证据。不过,我们还是来思考一下你提出的论证。

你说,你“同意前两个主张”。至于第三个主张,你同意“用强力来引导人们的心灵去赞同某种真理是十分不恰当的”。但你否认“强力对于真正宗教和人的灵魂的拯救全然无用”,这一点,你称之为作者的第四个主张。但实际上,从你引用的词句中,或者从他整封信的其他地方看,不论是基于这些术语还是基于你的理解,都不是作者的第四个主张,甚至谈不上是作者的任何主张。在书信的第12页,也就是你引用的地方,作者表明官长没有任何权力,也就是说,官长在宗教事务中没有任何权利来为了人们灵魂的拯救而使用强力。他给出的理由是,强力对于打动人心没有任何效用,而如果没有充分的真诚信服,那对真正宗教本身的信奉就无法被上帝所接受。他说,“基于上述理由,我认定,官长的权力不能通过法律的强制力来延伸到确立信条和礼拜仪式等领域。因为若没有惩罚,法律便会失去其威慑力,而在这种情况下,刑罚是全然不当的,因为它无助于使人内心信服”。在你引用的第28页,作者再次认为“简言之,不论宗教中有什么值得怀疑,至少这一点是确定无疑的。那就是凡是我不相信其为真正的宗教,对我来说就既不可能是真正的,也不可能适合我。因此,君王们以拯救臣民灵魂为借口强迫他们加入自己的教会,只能是枉费心机”。还有更多论述支持这一观点。但据我所知,这位作者没有在任何地方讲过,强力在任何时间、对任何人、在任何情况下都无助于促进真正宗教和促进灵魂的拯救,而这正是你所谓的“全然无用”。他并不否认仁慈的上帝有时为了拯救人的灵魂会利用某些东西,就像救主用泥土和唾液为盲人治疗一样。同样,强力有时候也是有用的。但你也承认,他所否认的是认为强力具有启发理智、生发信念的恰当效用。并据此推论道,因此,官长不能在宗教事务中合法地对人加以强迫。这就是作者所说的,我认为,不论你或其他人会怎么往反面想或者往反面说,情况就是这样。

你说,“强力会间接、长远地(indirect and at a distance)产生某些助益”。对于救人灵魂或是归顺真理而言,长远地产生助益是为何义?我承认我不太理解。不过,照此理解,这种助益不能被归于强力的直接而又恰当的效用。因此,你所说的“间接而着眼长远的强力会产生某些助益”,我是承认的,那就尽你的全力来解释吧。对于你的目的来说,你从中可总结出些什么呢?意味着官长可以使用强力?我并不认为这种间接而又长远的效用可赋予民事权力以使用强力的权威,这一点无法得到证明。财产和尊严的丧失能使一个骄纵之人变得谦卑,苦难和监禁可使一个狂野而又放荡之人变得清醒。因此,这些东西会“间接而又一定程度地有助于对人们灵魂的拯救”。我毫不怀疑,上帝给许多人提供了某些良好机遇,甚至是全部良好的机遇。不过,难道你能就此得出结论,官长会为了拯救某个人的灵魂而剥夺其尊严、财产或是自由?或者折磨他,以使他在另一个世界收获喜乐?若理所当然地去惩罚一个毫无过错之人,那在其自身中其他方面的不合法之处又该被如何对待?它们不会因间接而又长远地,或者是如你所喜欢的间接而又偶然地带来的好处而变得合法。意外对一个人施行穿刺或许会挽救他的性命,因为这可能会刺破潜藏在他体内的脓肿。但你会因此认为这是合法、正当的外科手术吗?这就像恐吓会减少很多徒劳的努力,使持异议者去反思悔改,并对真正宗教的要义保持清醒的头脑一样。在近来的压迫中,他们所承受的苦难会让他们中的许多人对地狱的苦难多有思虑、对世间之物的虚荣浮华作出应有评判并加以蔑视。但你能说,由于这些刑罚会间接而又长远地有助于人的灵魂之拯救,因而法国国王就有使用它们的正当权威吗?如果你的间接而又长远的可助益性能授权官长在宗教事务中使用强力,那么,那些异教徒对基督徒,天主教徒对新教徒实行的所有残暴行径,以及基督教内部各教派间彼此施加的迫害就都可以得到辩护了。

然而,如果我现在告诉你,在宗教事务中对人施以惩罚会导致其他反面效果,也就是会使人们远离真理和拯救,若是如此,你的间接而又长远的效用又将如何?因为你的所有论辩都是基于其效用(usefulness),但这是不够的,需要考虑的不仅是它或许会(may)产生什么,还要考虑它可能(likely)产生什么,以及,从中产生的好处和坏处究竟哪个更多,并以此来决定是否使用它。为向你表明人们希望从强力中得到何种效果,以及强力是否有助于使人们信奉真理,我很乐意去阅读你自己写下的东西,你说,

我必须表明,这些手段(即以剥夺财产、施以肉刑、在监狱中使其挨饿和遭受折磨,乃至最终取其性命等方式使其成为基督徒)对于其初衷来说很不恰当,它们通常会导致极其相反的后果。因为强力对于促进真正的信仰、拯救灵魂的所有效用都在于使人服从教导,清楚地倾听能启发其心灵的理性召唤,并为他们找到真理。但不幸的是,这些暴行普遍被认为恰好对使用它们的宗教充满了偏见,进而使人不再需要对其作出进一步的洞察,并诱导人们将其视为虚假和令人憎恶的东西而拒斥,而不愿去屈尊思考其合理的基础与动机。对那些受难者,这很少不奏效。对旁观者来说,如果他们没有预先被这些基础和动机所引导,同样将会被诱导不仅接受对这种宗教的相同见解,而且其判断也会更倾向于怜悯这些受难者。他们(旁观者)会认为,如果他们不是全然满足于其事业的正义性,就不会置身于这些极端行径中,而是可以通过服从来避免它。

在此,你承认,对人们财产和自由的剥夺与肉体刑罚容易使受难者和旁观者远离使用这种手段的宗教,而不是去接受它。因此,如果你现在宣布放弃对一个人的人身、自由和财富施以刑罚的话,我认为,我们没必要站在你这边,与你一样坚持使用其他刑罚手段。不过,从接下来的内容看,你好像在以严厉惩罚的名义掩饰自己。因为如你在其他地方所讲的,你认为温和的惩罚是有助益的,这种间接而又长远的助益能助人走向真理。而我认为,任何刑罚都与人们的过错不相匹配,或者,当人们毫无过错时,任何一种惩罚都是严酷而又不义的,受难者和旁观者都会这样认为。因此,经常会产生与你所提到的使用它们的构想相反的效果。即若是人们不信其为真,就不会去信奉国教;只要他们认为官长信奉的教义是荒谬的,或者官长所认可的礼拜仪式并非上帝所规定的或可被上帝所悦纳的,他们就不会跟随官长走入教会。你要承认,包括你在内的所有人也要承认这一点并不是过错。然而,你还是会因为人们没有加入国教会而惩罚他们,而这正如你本人承认的那样,他们是全然无错的。这究竟是不够严厉,还是公然过于不义,进而给使用这种手段的宗教带来一种合理的偏见,并导致你提到的所有那些恶劣后果,请你自己考虑。因此,严厉之名是与你所代言的那种温和的惩罚截然对立的。因为如果没有过错,也就没有温和的惩罚。而当毫无过错也要被惩罚的时候,所有的惩罚都谈不上温和。对于你所讲的温和的惩罚,我们在其他地方还有机会阐述。但在这里,若能表明不论采取何种刑罚手段,都可能驱使人们远离利用这些手段以使人走向真理的宗教,这就够了。更何况,你自己也承认不能使用它们。

在你看来,作者讲的某件事似乎十分荒谬。你说“以剥夺人们生命的方式来使其成为基督徒,这是一种对拯救构想的错误表述”。我承认,在此问题上的确存在某些十分荒谬之处。但在那些以拯救他人为名而对他人施以迫害之人的实践中,在剥夺他人生命的时候,也要承受其善良意志自我背叛的煎熬。而不论在此过程中存在何种荒谬性,作者的表述并不荒谬。如果你直接阅读拉丁原文,“然后,他们为了自己的信仰和拯救而夺走别人的生命”(Vita denique ipsa privant,ut fideles,ut salvi fiant),尽管从字面来看,这句话应理解为“使人走向信仰和拯救”。不过,如果译者选用十分生动的语言来表达作者的意思,也就是以救人灵魂的名义来剥夺他人生命之人的极大荒谬性时,那他也不能因此被苛责。在我们的邻国有这样的事例,邻国的君主宣称将拯救所有持异议的臣民,并随后剥夺了其中许多人的生命。如我所担心的那样,因为迫害最终都会发生,尽管你所讲的是温和的惩罚,但你本人却这样暗示:

并不是我认为要将剑运用到这项事务中(就像我已经充分表明的那样),而是因为所有强制性权力最终都会用剑来解决问题,因为所有(我并不是说,在此事务中,较轻的惩罚对此事不会有任何改变)对从轻惩罚的拒斥都必将陷入这一结果。

照此来看,当较轻的刑罚不足以将人说服,那你似乎是为更严厉的刑罚留有余地。不过,我们先不谈这个问题。

你说,“对强力的使用没有取代理性和论证,也就是说,仍然是通过其自身的恰当效果去说服人,而这一点是强力不具备的”。我认为,那些在宗教事务中制定法律并用强力来使人服从(conformity)某个教会的人们,他们所追求的不过是人们的遵从(compliance),而并不关心他们要惩罚的那些人是否信服(conviction)。因此,他们使用强力绝不是为了使人信服。因此,请告诉我,当持异议者表示服从并加入教会,他可曾审视过他的上述行为是否基于理性、信服等成为一名基督徒所必须考虑的因素?如果像其伪称的那样,迫害是为了救人的灵魂,这就没什么问题了。人们不是为了保住其地位或是获取麦芽酒的出售许可而参加圣餐仪式,如果真是这样的话,那这些神圣之物竟已朽坏到何种地步!或许,人们对其背后的规定一无所知,除了维护某些可怜的世俗利益之外对其他用处已经漠不关心了,而这些世俗利益稍不留意便会丧失。因此,在我看来,你的“用强力取代论证来使人信服”的这一例外事例并无必要。据我了解,那些使用强力的人并不关心人们是否应当信服。

但你接着告诉我,你对强力的使用“仅仅要使人去思考那些理由和证据,这些理由和证据足以使他们信服。但如果不加强迫,他们就不会去思考”。你还说“谁能否认,间接而又着眼长远的(强力)有助于使人接受真理?这些真理,人们要么由于其自身难以了解的疏忽,要么由于某些前所未闻的偏见而对其拒斥和非难”。这种惩罚究竟会增进还是会移除偏见,我们都已经看到。你所肯定的对于所有人来说“没有刑罚的强迫,(人们)由于其淡漠而无法熟知”的真理到底是什么?我想请你明确指明。他们当中,有些人是上午九点被召唤,有些是在中午,另一些人则是在下午三点。而不论他们何时被召唤,他们所接受的都是拯救所必不可少的真理。但在我看来,在你的整篇论述中如此多的粗陋又显见的错误面前,这些过失可以忽略不计。比如,你告诉我们,“强力被用于使人去思考,并间接而又长远地提供某些助益”。在这里,你已经糊涂了,并试图用含糊其辞的方式遗漏两个必要部分来掩饰自己:第一,必须由谁来使用这种强力。这一点,尽管你在此没有交代,但你在信中其他地方明白无误地意指官长;第二,你没有说要对哪些人使用强力,谁必须被惩罚。这个问题,从你的目的来看,要被惩罚的人必定是国教会之外的持异议者,因为这些人并不追随官长加入国教会。因此,清楚明了地说,你的观点乃是,“如果官长对持异议者的惩罚仅仅是为引导他们去思考那些能使他们完全信服的理由和证据,谁能否认,间接且着眼长远的惩罚能有助于引导他们接受真理?否则,这些真理将永远无法被他们所熟知”。但在这一观点中,第一,某些地方不具备可行性;第二,有些地方是不正义的;第三,不论你所使用的强力能带来什么效果以使人思考并信服,对你都是不利的。

1.惩罚持异议者不具可行性。因为对持异议者,要做的仅仅是使其思考。如果像你实际上所做的那样,将其作为持异议者而惩罚,那么要是你单独惩罚他们,且毫无例外地惩罚他们,那你就是因为他们不信奉国教而惩罚他们。但由于其不信奉国教而惩罚他们,那对他们的惩罚就不仅仅是为了使其思考,除非不信奉国教和不去思考是一回事。然而你会说,其构想仅仅是要使持异议者去思考,因此惩罚他们,仅仅是要使他们去思考。对此,我的回应是,你不可能仅仅基于要使其思考这一构想而惩罚他,你惩罚他,除了其缺少思考之外,还有别的东西。如果你颁布法律去惩罚所有口吃者,你说你的初衷仅仅是制止他们去咒骂,有人会信吗?当所有口吃者都受罚时,难道不是所有人都能看见,这种惩罚不可能只是意在对付他们的咒骂?这一观点,一眼看上去就知道其荒谬十足。但你必须为此感谢自己。因为仅仅为了使口吃者不去咒骂而对其施以惩罚并不比仅仅为了使持异议者自己去思考而对其施以惩罚更为荒谬和不可能。

2.惩罚那些身处国教会之外的人们并使其思考是不正义的。他们之所以被罚,原因在于他们没有加入国教会,而他们之所以没有加入国教会,则是因为他们并未信服。当他们的心灵得不到满足,也并不信服时,那他们在这个国家游离于国教会之外就没什么错,也不能被合理地施以刑罚。但你的办法是,“惩罚他们,使他们去思考那些足以说服他们的恰当理由和证据”。正是基于这种正义,官长可以以非笛卡尔信徒的名义惩罚你,“仅仅使你去思考足以说服他们的恰当理由和证据”。如果这是可能的,那么,第一,作为在哲学中满足于你自己的哲学观真理性的你,不会认为笛卡尔的观点值得你去思考;第二,你很可能无法去思考并审视他试图构建其哲学的所有依据和基础;第三,你可能已作出某些审视,但无法发现任何足以说服你的充分理由和证据。

3.不论官长以你的方式所使用的强力能产生何种间接效果,都对你不利。“官长用强力来使人们去思考那些足以说服他们的恰当理由和证据。而这些,他们在没有强力的情况下不会去思考。”你会说,“这会间接而又长远地有助于人们去信奉那些必然可以拯救他们的真理”。对此,我说,它也可能有助于使人去接受并信奉那些给他们带来毁灭的谬误。更何况,你承认,基于其恰当效用,强力和惩罚不能使人们的财产在将来得到任何好处,尽管毫无疑问可以直接对其现状造成损害。以你的使用方式,其间接导致的损害至少会等同于其带来的好处。我很想知道,你极力推荐,甚至将其伪称为必需和必要的这种效用到底是什么。你有一种新的未经试验的化学制剂,这种制剂既足以杀死一个体虚之人,也足以拯救他,而这个体虚之人的生命并不比一个羸弱的兄弟的灵魂更脆弱。如此,你会将这种制剂用于你的孩子、你的朋友,或者由于其突出的效用而将其推荐给所有人吗?当我说它足以像救人一样去杀人时,我很愿意站在你这边。因为以你的间接方式,官长的强力“被用于使人们去思考那些如若不然就不会去思考的证据,使其发觉他们已经误入歧途,并告诉他们正确之路”。我认为,以此方式,强力更有可能使其全然接受并信奉谬误,而不是真理。

首先,在我看来,偏离了正确道路的人比起别人更有可能使用强力。因为真理,我指的是福音书中属于真正信仰的真理乃是温和而又谦恭的,倾向于用祷告和恳求,而不是强力来引人倾听。

第二,世间的官长中只有极少数走在正确之路上。在他们当中,你愿意追随的只有不到十分之一,或许你会承认,他们当中只有不到百分之一信奉的是真正宗教。很有可能,你对强力的间接使用造成的损害要百倍,至少是十倍于其可以带来的好处,尤其是当你认为官长必定会使用强力来强迫人们去听从其所信宗教的牧师。因此,你没有对这些证据和理由的思考设定任何时间和边界,这导致其缺乏说服力。而你基于另一种名义,像任何公然的迫害者所宣称的那样,给予官长太多权力以强迫人们接受自己所信奉的宗教。请问,在惩罚你以使你成为信众,和惩罚你以使你去思考那些足以说服你应该成为信众的恰当理由有什么区别?因为在你被促使去思考足以说服你的理由和证据之前,也就是说,在你被说服之前已经受到惩罚了。如果你回应说,你指的是足以说服他们此为真理的充分理由和证据,我的回答是,如果你这么认为,那为什么你不这样说呢?不过,即便你这么说了,在这个问题上的作用也不大。因为法国的信众依据圣礼来认定真理,而你使用强力的方式将像在英国推广新教一样去在法国推广天主教。至此,你可以看到这对于使人们接受并信奉必定能拯救他们的真理而言到底有何作用了。

在同一页,不论你如何告诉我们“如果强力被按照上述方式使用,即上面讲过的间接而长远地有助于使人们接受并信奉真理,足以表明其在宗教事务中的效用”,对此,我的评论是:

1.这种效用至多能表明,其产生效用并非不可能。而这种效用并不否认人们去倾听告解,去悔悟和去朝拜某些圣者,等等。但我们的教会却并不认为应当使用这些方式。尽管无可否认,它们可能会产生某些你所说的间接而又长远的效用,也就是说,或许会间接、偶然地产生助益。

2.以你的方式使用的强力可能有效,也可能无效。因为,第一,在法律没有告知持异议者对其加以惩罚是为了使其思考时,他们会由于无知和疏忽而忽略它,这样一来,你的强力便是无效的;第二,某些持异议者可能已经作出思考了,这种情况下,施加于他们的强力必定是无效的,除非你认为惩罚一个人以使其去做那些他已经做过的事情是有效的;第三,上帝并没有如此引导,因此,我们没有理由去期望它会成功。

3.它会带来伤害。不仅如此,有可能能证明其带来的伤害要甚于其好处。因为第一,为了那些无法知道他们究竟是否做过的事情而去惩罚他们,这显然不正义。对于使用强力的宗教和人来说,更有可能导致人们对其心生反感,而不是相反。第二,对于无法根据长期、大量的证据和长久的后果来辨识真理与谬误,也没有足够的能力看到谬误根源,并坚持不受那些博学之人在论争中所精通的吹毛求疵、荒谬论争之影响的绝大多数人来说,强力更多地被用于使他们听从官长所任命之人的知识和教导,否则就去服从他所信宗教,这种宗教使其走向谬误,而不是通往必定能拯救他们的真理之路。毫无疑问,在这个世界上的诸多国教中,比起上帝作为创立者,并将真理作为标准的那些,它们当中更多的则是充满错误和荒谬。若没有上帝的特殊恩典,探寻和审视甚至都无法保证博学之人摆脱谬误。我们从著名的伯纳德兄弟的例子中就可以看到这一点,这两兄弟都是学者,但一个是新教徒,另一个则是天主教徒,他们之间由于时常通信,导致二人的观点都发生了转变。不过,运用他们能用到的所有证据,他们都不能引导对方再次信奉自己曾找到理由并加以信奉的宗教。这里讲的能力是一种审视和判断的能力,这种能力是一般人不具备的。然而,兄弟二人中,其中一人被其他人的诡辩技巧所吸引,从而被引向谬误,并再也无法摆脱谬误。对此,我们必须不可避免地得出结论:除非我们可以认为,当他们的观点有别时,他们都是正确的,或者说,真理可以作为支持谬误的依据。但这都是不可能的。那请问,对这兄弟二人,你要去惩罚哪一位来使其思考,并使其回归真理?因为可以确定的是,某些站不住脚的赞成理由使彼此疏远。如果你去审视你的原则,就会发现,根据你的法则,天主教徒在英国必须被惩罚,新教徒在意大利亦是如此。因此,实际上,根据你的法则,必须假定官长总是不受激情、情绪、偏见、欲望、教育烙下的印象、他人的赞赏、俗世的尊敬以及类似不合适的动机的影响。

在此,通过简短的概述,我已努力向你表明,你所大书特书并努力强调的对强力的使用方式是无效的。我并不怀疑,其有效性和无效性分别立于平衡的两端,你所伪称的有效性离胜出还很远,这是显而易见的。因此,它既不能为强力的使用提供支持,也不能为它提供借口。就当前情况来看,若没有较大的成功概率,使用强力是不合法的。不过,一旦将损害加入有效性当中,显然可以预见,其带来的坏处要远甚于好处,如此,你的论证走向自己的反面。因为,如果由于其有助于促进真正宗教和灵魂的拯救,对其使用就是合理的。那么如果其更有助于导致谬误和灵魂的沉沦,那弃置不用就更为合理。因此,你后面最好不要再过多依赖你的方式,也就是你的间接而又着眼长远地使用强力所产生的有效性。因为这不过是有效性的影子(shadow)和可能性,并相应伴随着拥有绝对优势的伤害和损害。根据一种公正的评估,这种间接而又长远的有效性是一无是处的,甚至连一无是处都算不上。

不过,假定以你的方式所使用的强力——尽管我已经表明它会走向其反面——同样有助于促进真正宗教,则从这里也推不出其合法性和可以被付诸使用的理由。在某个没有牧师的教区,当一位普通信徒毫无信仰能力时,它或许有效。因为在这种情况下,我们可以认为,应当不时向他们宣扬福音书的教义,并激起他们对过一种良善生活的责任感。但对此(这一点无法否认,或许至少是“间接而长远地有助于促进真正宗教和灵魂的拯救”),我想你不会允许这种有效性变得合法,因为他没有得到授权并被责令去如此行事。同样的观点可以被用于圣餐和祭司职务的其他功能当中。这正是我们的处境。如你所言,承认间接、着眼长远的强力有助于人类灵魂的拯救,但并不因此表明官长对强力的使用是合法的。因为如作者所言,官长没有得到授权并被责令去如此行事。不论你如何对待作者的下述观点,即“强力对于促进真正宗教和灵魂的拯救都是全然无效的,因此,任何人都没有任何权利来用强力或强迫手段使人们走向真正宗教”。不过,在你所引用的章节中,作者并没有将后面的观点简单地作为前者的推论结果,而是将其作为一种他在此之前为此目的而引入的某些论证所证明的真理。尽管这是一种很好的论证,但它是无效的,因而不适于拿来使用。它有效,因此任何人都有权利来使用之,这个逻辑并不成立。因为如果它的有效性使它变得合法,那就会让很多人可以合法地以此方式来使用它,那么私人也就可以使用它了。

你说,“谁能否认,强力能间接、长远地有助于引导人们接受真理,否则,他们将永远不会熟知真理?”如果在灵魂拯救的问题上,强力的有效性对你来说是很好的论证,那就以同样的方式给我留下论证空间。首先我认为,因为有许多人将信仰安放在损害其灵魂的错误基础上,因此,许多人屈从于损害其灵魂的内在欲望。这一点,你不会否认。其次,由于以你的方式所使用的强力可以使轻率者去思考,因此,以其他方式使用的强力则可以使淫荡者变得贞洁。以你的方式,这一论证如下,“谁能否认间接、着眼长远的强力用阉割(castration)的办法可有助于使人变得贞洁?因为不然的话他们无法使自己摆脱淫荡”。如此,你看到,“阉割会间接、长远地有助于人们灵魂的拯救”。但你会就此认为,基于这样一种有效性,由于它可以间接、长远地拯救其臣民的灵魂,因此,官长就有权利来行阉割之事,并为了使其臣民能够死后进入天国而用强力将其臣民悉数变为阉人吗?除了我们信仰的创始成终者

所教导的手段,基于这种想象中的有效性,官长或其他任何人都不能为了拯救人们的灵魂而使用其他任何手段。在你所认为的有效性方面,或许你已经陷入误区了。财主(Divis)

所教导的手段,基于这种想象中的有效性,官长或其他任何人都不能为了拯救人们的灵魂而使用其他任何手段。在你所认为的有效性方面,或许你已经陷入误区了。财主(Divis)

认为,或许你和我也应该这么想,如果人们不更好地听从《圣经》的教导,那么让死而复生的人来到他们中间来唤醒他们是很有效的。不过,他是错的。我们被告知的是,如果人们不去听从摩西和众先知所说的被指定的手段,那不论复活之人的奇迹或是恐惧都无法说服他们。如果我们认为有效性可以被如此归结的话,恐怕我们应当有义务去相信罗马教会所伪称的奇迹。因为我们知道,奇迹曾经十分有效地促进过真正宗教并拯救过人们的灵魂,并且比你所说的政治刑罚更有效。但我们必须得出结论,上帝认为它们现在已经不再有效。除非我们可以说(当然,这样说并不虔诚),智慧而又仁慈的万物管理和处置者在当前并不使用所有有效的手段来促进他自己在世上的荣耀和灵魂之善。我认为,这一结论,以及你从类似的说法中得出的推论是成立的。

认为,或许你和我也应该这么想,如果人们不更好地听从《圣经》的教导,那么让死而复生的人来到他们中间来唤醒他们是很有效的。不过,他是错的。我们被告知的是,如果人们不去听从摩西和众先知所说的被指定的手段,那不论复活之人的奇迹或是恐惧都无法说服他们。如果我们认为有效性可以被如此归结的话,恐怕我们应当有义务去相信罗马教会所伪称的奇迹。因为我们知道,奇迹曾经十分有效地促进过真正宗教并拯救过人们的灵魂,并且比你所说的政治刑罚更有效。但我们必须得出结论,上帝认为它们现在已经不再有效。除非我们可以说(当然,这样说并不虔诚),智慧而又仁慈的万物管理和处置者在当前并不使用所有有效的手段来促进他自己在世上的荣耀和灵魂之善。我认为,这一结论,以及你从类似的说法中得出的推论是成立的。

因此,我们还是不要认为自己在拯救这项令人惊异的、非凡的工作中,比造物主更有智慧。《圣经》给我们揭示的东西包含了我们为了拯救能知道或能做的所有之事。在《圣经》没有明确阐述的地方,则要靠我们来推论。当你能表明,《圣经》责令去使用强力迫使人们倾听,而不是去信奉那些与他们不同的其他人的教义,那我们就有理由去服从,而官长也会有依据去设立这一新的迫害手段。但到那时,我们有理由去服从《马可福音》第4章第24节中的训诫,“你们要留心所听的”。因此,倾听并不总是如你所想的那般有效。如果确实如你所认为的那般有效的话,我们就绝不会对它发出如此直接的告诫。它不是如你所设想的那种可以得到惩罚的罪行,官长从未被授权来干涉这种罪行。“去教导所有国家”乃是来自我们救主的一项训命,但去惩罚那些不去倾听和思考你讲话的人并不是该训命的附加权力。而是应“如果他们并不接纳你,抖落脚上的泥土”,离开他们,并为其他人服务。圣保罗清楚,除了宣扬福音,没有任何可以使人倾听的办法。这一点,读过《罗马书》第10章第14节

的人们都会明白,“信道是从听道来的,听道是从基督的话来的”。

的人们都会明白,“信道是从听道来的,听道是从基督的话来的”。

紧接着,你告诉我们你所钟爱的强力不但有效而且必要。在这里,你用了整整四页的篇幅来详尽论述那些疏忽、反感还有其他使人无法审视的障碍。通过使用强力加上他们应有的判断的自由,他们信奉并坚守自己的宗教。你进而得出结论,强力是必要的。你说,

如果人们普遍不愿对他们最为关心的事物作出应有的思考,如果他们通常在缺乏应有的审视的情况下信奉他们的宗教,并僵化地固守其偏见,最温和的告诫和最热切的恳求都无法将其说服。那么,除去上帝的仁慈,还剩下什么方式可使他们避免走上谬误之路呢?既然他们对所有劝导都充耳不闻,那么他们面临的不适至少会使其止步,并使其倾听那些告诉他们所行之路乃是错误的并为他们展示正确道路的人们。

你认为,剩下的方式就是强力。怎样做呢?“去让那些偏离正确道路的人们重返正确之路。”这就是你在这里告诉我们的。但对此,我认为,除了强力之外,我们从一开始就可以用其他方式,那就是宣扬福音。

你说,“不过,除去刑罚,没有其他方式使他们去倾听、思考和审视,因此,刑罚是必要的”。

我的回答是:

1.如果上帝出于他自己所熟知的理由不去强迫人们倾听,而是认为,不论何时何地,他的拯救、生与死的见解已足以作为使他们去倾听和思考的手段和诱因呢?那你的手段,即刑罚就并非必要了。如果在这个问题上,上帝让人自由判断,如果他们会去倾听,会选择克制,那你还要强迫他们吗?而且,如果由于加入与国教会不同的教会而受罚乃是一种不当对待,那么因作为持异议者而被罚也是如此。上帝并不期待那些刑罚能强迫他们倾听更多的东西,就像《以西结书》第3章第11节中所讲的那样。这也是福音书倡导的方法。圣保罗在《哥林多后书》第5章第20节中说道,“我们作基督的使者,就好像神借我们劝你们一般”。如果上帝认为有必要通过刑罚来使人们侧耳倾听,那他应当把官长称之为福音的牧师和宣扬者,就像穷苦的渔夫,或者迫害者保罗,在刑罚乃是必要的时候,他并不想要得到惩罚别人的权力。这一点,在亚拿尼亚(Ananias)和撒非喇(Sapphira),以及乱伦的科林斯人那里都十分明显。

2.如果上帝可以预见这种强力将被掌握在那些像他们的其他兄弟一样狂热、易怒,并容易陷入偏见和谬误之人的手里,如果上帝不认为这是使人走上正确之路的恰当手段,又将如何?

3.如果还有其他手段呢?除非不存在其他手段,否则,你的手段就并不是必要的。因为你自己承认,“上帝的恩典是另一种手段”。我认为,你不会否认这也是一种恰当而又充分的手段,进一步说,这是唯一的手段。这种手段可以通过自身起作用,而如果缺乏这一手段的话,世间所有的强力都将无能为力。上帝独自即可开启倾听之耳,打开理悟之心,对这些人,他会仁慈地悦纳他们;而不是根据人们的意愿和喜好,当他们认为恰当时,就施以刑罚来压迫同胞兄弟。如果上帝曾声称要去针对某个特定的人或民族,那么他又为何针对犹太人“要使这百姓心蒙脂油,耳朵发沉,眼睛昏迷。恐怕眼睛看见,耳朵听见,心里明白,回转过来,便得医治”(《以赛亚书》第6章第10节)?难道你能将所有强力作为一种使其倾听和理解并使其皈依基督教的手段吗?

不过,先生,我们回到你的论证,你看到的是:“没有其他手段能使人不偏不倚地彻底审视某种宗教,他们信奉这种宗教是基于在此问题上本不该有任何影响的诱因,并对其恰当的基础只作出很少审视,甚至根本不作任何审视。”你据此得出结论,认为官长对持异议者使用强力是必要的。而我认为,我看不到任何其他手段(就我们所见的当前世界而言,官长并没有就宗教问题对自己教会内的人施以惩罚,也无法期待他们会这样做)在任何地方来使国教会中的人“不偏不倚地彻底审视某种宗教,他们所信奉的这种宗教是否基于在此问题上本不该有任何影响的诱因,并对其恰当的基础只作出很少审视,甚至根本不作任何审视”。因此,我的结论是,持异议者对英国国教徒使用强力是必要的。请所有人来判断,这一推论是否同你的观点一样既公正又自然?然而,如果你同意我的观点,我认为更真切的结论是,迫使人们对宗教事务进行审视的强力全然没有任何必要。不过,你可以随你所愿,认同这些结论中的任何一个。我很肯定,对你来说,这些结论都是无法避免的。这并不是你和我出于一种认为它们有效或是必要的想象,以便在拯救这一伟大而又不可思议的工作中去对其手段加以规定,而不是基于上帝的教导。若是上帝指明强力是有效而又必要的,因此必须被付诸使用,那这对愚昧、卑微的被造物而言就是一种适用的论证方式。但在我看来,强力由于其有效性和必要性而被使用,其中的假定色彩太强了。你问道,“还剩下什么其他手段呢?”我的回答是,除了上帝在《圣经》中明确指定的,人们不应使用任何其他手段,因为《圣经》已囊括了关于拯救的所有手段和方法。“信仰就是上帝的恩赐。”除了上帝规定的,我们不能用任何其他手段来使别人谋求这一恩赐。如果上帝曾指明,任何人都应被强迫去“听从那些告诉他们已误入歧途,并向他们指出正确之路的人”,那他们如果不这么做就应被官长惩罚。因此,毫无疑问应当使用强力。不过,在能这样做之前,讨论存在其他何种手段是徒劳的。如果上帝已指明所有使人去倾听和思考的手段乃是“随时随地的劝导”,加上为他们的祷告,以及谦恭而又良善的生活例证,“不论他们是否听从,或者不论他们是否克制(forbear)”,这些都是要去做的。

通过这些手段,福音从一开始就得到世界上多数人的倾听。而那个时代是一个你所抱怨的被贪欲、狂躁和偏见所诱惑,从而变得扭曲又朽坏的时代,但在缺少你当前所认定为必要的官长手中这种强力的扶助下,它们也说服人们去倾听并信奉真理,并照管好自己的灵魂。不过,不论某些人对其有着何等疏忽和反感,从而需要被不偏不倚地彻底加以教导,我都担心,基于一种应有的审视,你会发现在其他人那里,他们所抱有的疏忽和反感也不会少,也要对他们加以不偏不倚的彻底教导。并不是说,以质朴而又清晰的话语所表述的普遍真理——更不用说是用学究化、不寻常的方式来表述的人们自己的喜好,可以用一到两个小时或每周一次的公开讨论就足以教导那些心甘情愿的倾听者来走上拯救之路,并揭示他们所信奉宗教的基础。对宗教的基础来说,政治论辩并不是正确的方式。因为以此方式,有时会激发出反对君主制的原则,有时又会全然导向君主制和被动的服从。在这些课题上穷折腾我们的教会,提供足以说服信奉对立宗教之真理性的人理由和证据,并引导他们走上正确的拯救之路,这一点,在任何地方都很少听到。不过,在你看来,在他们的家中同他们进行友好的、基督教式的辩论,并在私人交谈中使用福音书中的温和办法,可以把多少人引入教会?那些受到不当、不友好对待而离开讲坛的人们,以及那些自称为他们教师之人的缺陷和疏忽,多少次使人不再对其加以倾听?你不断去描绘这一方面存在的缺陷和失误,其他方面也是如此。然后,你同所有人一起对那些被你堂而皇之宣布为被“教育、激情、狂躁、偏见和固执”所误导的人们兴师问罪,并认定他们当承受所有刑罚。或许可以这么来回应,如果某些特定之人要如此辛劳地付出,那谁还会乐意传道呢?若是某位普通信徒这样回应,如果付出这么多辛劳,疑惑就会被澄清,偏见就会被消除,信仰的基础就会得到审视,等等。这样的话,谁还要成为新教徒呢?这个理由,对所有人都成立。

你所说的新方法,也就是“谁都不能否认,间接且着眼长远的(惩罚)有助于使人们接受真理”,而这一点,从来没被多数有教养的迫害者认真考虑过。尽管这的确和为了给法国近年来对新教徒的野蛮行径找借口并不完全相同,这种行径是为了通过以宗教为理由的惩罚来根除那些已经得到改革的宗教。法国国王要求其臣民全部参加弥撒,否则,他们将在有人作证的情况下被惩罚。为什么呢?这项规定的辩护者说,这不是因为他们信奉的宗教之故,而是因为他们不服从国王的法律。因此,根据你的法则,向着你愿意且一定要通达的方向,如果你是认真的,那持异议者必须被惩罚。为什么呢?你说,并不是由于他们信奉的宗教,不是由于其“遵从自身的理性之光,也不是由于服从自己良心的命令”,因为你认为这些都不合适。那他们为什么要被惩罚呢?你说,要“使他们去审视其已经信奉或拒斥的宗教”。因此,他们被惩罚,不是因为他们触犯了某种法律,因为世界上没有任何一种法律要求人们去作如此审视。这是不是一种更为公正的诉求,请你来判断。的确,你应当信任这一新的发明。所有其他立法者都经常使用这一方法,当要去修正某个问题时,首先宣布其缺陷,接着用惩罚的手段来声讨所有那些经过一段时间之后仍没有意识到其罪责的人们。这是人类的常识,也是制定法律的理由。其目的不是为了惩罚,而是要去纠错。很清楚,那些最敏锐、最有教养的立法者都没有背弃这一理由,最愚昧、最野蛮的国家也没有将其弃置不顾。而你却不顾梭伦、莱克格斯、摩西和我们救主的教诲,坚持用你自己的方式去塑造立法者。你最初使拒绝改革者承受惩罚的警告和威胁,进而继续将其施加于那些你认为拒绝加入你的教会之人,这是一种老旧而又过时的方式,对你来说徒劳无益。准许无辜之人免于处罚,或者给予能够免于处罚之人以纠正的机会,你对这些都不屑一顾。你追求的是一种短期内更具确定性的方式。即控制住整个部族(tribe),不论其是否真的有罪,还是不过是可以被你纠正的误判,都去冒险惩罚他们,或者,根本不告诉他们那些你认为他们该做的事情,而是让他们自己去寻找,如果他们能找得到的话。所有这些荒谬之事都被包含在你的促进方式当中,任何想去对持异议者(也只有对持异议者)进行惩罚,使其“思考和权衡其所信宗教的基础,并公正地审视其是否纯正,以及他们基于何种基础而信奉之,因而可以找到并接受必定能拯救他们的真理”时,都不可避免地会陷入此等荒谬境地。不过,这种新的规定可以是完全公平的,我们再来探究一下,哪些人是你要惩罚的。在上面的引文中,你说,是“那些误入歧途,并对所有劝导充耳不闻的人”。如果这些人当受惩罚,那就去制定一项针对他们的法律。这一点我赞同你,这是对违法者进行惩罚的恰当理由。由于你并不想要用法律来惩罚所有那些你不用法律来规定的过错,也不去制定法律来规定那些你不会加以惩罚的过错,那现在,如果你是真诚、认真而又公正之人,那么,你所明确指出的其实没什么别的东西。这种法律要服务于什么呢?误入歧途之人要被惩罚,但问题是,哪些人正走在歧途之上呢?在这个问题上,你没有更多理由来反驳与你观点相左的人,就像他们没有更多理由来反驳你一样,尽管官长和国教会站在你这边。因为,如果说与他们不同便意味着他们是错的,而英国的正确之路,在法国则被认为是错的,那在这里,每个人都必须为自己作出判断,在你能说服他,他所走的是错误的道路之前,你的法律无法对任何人生效。这样一来,就没有任何必要用惩罚来使其思考,除非你能再次确认你所否认的东西,以及,由于他们信之为真的宗教而对他们进行惩罚,是因为这种宗教乃是不同于你的或是公共的宗教。

除了走上歧途,你要惩罚的那些人必须是对所有劝导都充耳不闻的。但我认为,很难找到这种毫不理会他人劝导的人。如果你的意思是对所有来自对立团体和不同教会的劝导都充耳不闻,我认为,在你自己的教会和其他任何地方都能找到大量此类事例。而我相信,你对他们会十分仁慈,就算他们轻信了骗子的诱导你也不会惩罚他们。因为我认为,真理的恒久性和信仰的坚定性应当被鼓励,而不是被正统教会所惩罚。毫无疑问,你的教会,连同其他所有教会,就自己的信条而言都具有正统性。如果你说的所有劝导指的是所有你的或是你的教会的所有劝导,那你实际上回避了问题的实质,并且假定你有权利去惩罚那些与你有别且并不服从你的人。

接下来,你说,

当人们放弃获取正确知识的手段,甚至都不去思考公正而又彻底地审视那些对于他们所信宗教来说本应不产生影响的诱因是何等合理,因而对其恰当基础只有很少或是根本没有任何审视时,那除了对他们施以这种惩罚,以对抗那些诱使他们对正确道路充耳不闻,但却选择错误之路的偏见,还可以用什么属人的办法使他们在如此重要之事上像其他人一样行动,并作出更为明智而又理性的选择?在使他们重归冷静和反思以严肃地对自己提出问题,被带到理性的法庭并对其作出公正审判之前,坚信某种他们明知是虚假的宗教,或者拒斥某种他们明知是真正的宗教而忍受这种不适是否值得?

在这里,你再次谈到在正确的道路面前偏向错误之路。这一点,我在前面已经讲过了,此处不再赘述。不过,由于我们的教会不会允许罗马教会之外的人们走上错误之路,因为罗马教会宣称自己是绝对可靠的,其道路是唯一正确之路。当然,我们的教会和其他教会(并不宣称绝对可靠)中的任何人都不会要求任何人将任何教会的证据作为自己所信教义之真理性的充分证明。因此,真正或虚假,当我们为自己或自己的教会来设定时,什么都表明不了。除非我们可以认为真正和虚假的标准在英国、罗马和日内瓦都各不相同,反之亦然。至于其他那些要被你施以惩罚的人们,请你考虑一下他们是否不属于任何一个你自己的教会。我认为,要考虑的是,是否你的教会从没有“基于那些在此问题上本不应产生任何影响的诱因而信奉其宗教,从而对其恰当的基础只有很少审视甚至根本没有任何审视。这些人没有被偏见所诱导,他们并不坚信其明知是虚假的宗教,也不拒斥其明知是真正的宗教”。如果你的教会中有这种人,那将非常令人钦佩,尽管在考察了你的所做所为之后,我有点小小的担忧,你的教会可能并没有上述情况。你为他们准备好了棍棒,但我觉得他们不会为此对你有任何感激。因为为了要使你在此处的提议具有某些宽容的意义,必须要理解,你想要使信奉任何宗教的人都要受到惩罚,以使他们去思考“坚持信奉某种明知虚假的宗教并忍受其带来的不适是否真正值得”。如果你想通过你所说的真正和虚假来避免它,并伪称在你的教会中,这种假定的对正确之路的偏爱会使其成员免遭你的惩罚,显然,你这是在开玩笑。因为某种教会是否选择了正确之路,靠的都是其自我见证。如此一来,哪家教会都不会受罚,你对刑罚的新发明也就没有任何用武之地了。或者,不同教会应当彼此间互相见证,但这样一来,他们都将被排除出正确之路,而你的教会也要像其他教会一样受罚了。因此,根据你的原则,它们要么全部受到惩罚,要么谁都不能被罚。随你所愿去选择其中一个吧,我认为,你只能在此二者中选择。

你接下来所说的,“如果顽固地拒斥教导,鉴诫和劝导全都无效”。这个说法与上述说法没什么不同,只是在表述方面与上面所说的对劝导充耳不闻有所差异。而这一点已经作出了回应。

在其他地方,你对那些你认为应被惩罚之人作了另一番描述,这一描述是这样的,“那些拒绝信奉教义和拒绝服从合格的牧师(他们经过专门选派,并被任命于对人们进行劝诫、鉴诫和斥责)精神管辖的人”。因此,那些被惩罚的“乃是那些拒绝信奉教义和拒绝服从合格的牧师精神管辖的人”,但在这里,根据你的方案和法律,我们很大程度上还是跟以前一样难以确定哪些人应当被罚。因为每个教会都有自己所认定的合格牧师,如果你指的是那些拒绝信奉教义,并拒绝服从其他教会的牧师管辖的话,那所有人都是有罪的,都必须被惩罚。你的教会也不例外。而如果你指的是那些拒绝服从自己教会的牧师,那要承担惩罚之责的人就很少了。但如果这些合格的牧师乃是指某些特定教会的牧师,那你为什么不直接指明呢?为什么你在此事上如此保守,如果你不明确讲出来,那你所说的其他一切都是模糊不清的。人们可以因为不拥护日内瓦教会的教义,并因为不服从日内瓦教会所任命的合格牧师的管辖而受到惩罚吗?目前,由于你没有就其反面作出过任何明确规定,那我就假定你属于这个教会。我很肯定,这就是你要去指明的。因为不论你属于哪个教会,如果你认为这个教会的牧师都要被倾听和服从,那这个教会肯定是你所属的教会。你说,有些人要受到惩罚。这一观点被着重强调并贯穿你整封信的始终,你用这种方法来使宗教得到维续和传播,并实现对灵魂的拯救。但你对它们的描述却是基于如此一般性的、含糊不清的标志,因此,我敢说,除非是基于所有人都不会赞成的假定,否则,不论是你还是别人都无法找到有罪之人。如果你可以,那请找到一个你可以公平地(judicially)证明(因为被法律所惩罚必须经过公正的审判)在其信仰方面误入歧途之人。我指的是“那些对所有劝导充耳不闻,拒绝拥护教义,并拒绝服从那些牧师管辖”的人。当你做到这些之后,我认为,我会允许你用任何一种权力来惩罚他,这对作者在信中倡导的宽容没有任何偏见。

不过,为什么所有这些讨论都是如此令人困惑、如此松散,好像你自己都不明白其中的意思,或者是不敢明确讲出来?难道你要去惩罚某个人,却不知道这个人是谁?我并不认为你如此不堪。还是让我来替你说吧。上面的证据已经足以说服你,人们不应由于其信奉的宗教而遭到迫害,对基督徒的这种严酷惩罚无法得到辩护,官长没有任何迫使他人信奉自己所信宗教的权威。这些,你都不得不认同。但你仍然愿意采纳新的理由来保留官长手中的权力,并以此惩罚持异议者。这种理由是,他们之所以要被惩罚,不是因为他们信奉真正而又恰当的教义和礼拜仪式,而是因为没有很好地去思考他们自己和官长所信的宗教。为了向你表明我说的这些并非全然没有文本依据,请你注意你曾写下的这段文字:“施加给他们的惩罚乃是基于对官长和他们之间争议的严肃而又公正的检视。”尽管这句话并非意在告诉我们你要去惩罚哪些人,但从中却可以清楚地推断出来。比起前面你所说的,它更清晰地指明你的目标所在,因为你在前面似乎只是描述而已。他们和官长之间存在争议,简言之,他们与官长在宗教问题上所持观点不同。现在,你的确给我提供了一个注解,通过这一注解可以很清楚地知道你要惩罚哪些人。绕了一大圈,我们终于找到那些可以被假定为你要去惩罚的人了。而在其他情况下这并不困难,因为在那些情况下,要去纠正的过错可以很容易地设定出那些要去纠正之人。但你的方法是全新的,与以往任何方法都不同。

接下来,我们来看看你对他们的惩罚意欲何为。你告诉我们,下述观点很容易得到赞同,即,不在去除偏见和激情的情况下对人们信奉或拒斥的宗教公正地加以审视和权衡(简言之,我们用思考这个词来表述),乃是一种非常普遍的过错,并会对真正的宗教和人的灵魂拯救充满偏见。你说,惩治与刑罚对于救治这些罪恶来说都是十分必要的。

我们来看看你如何运用这一救治手段。你说,因此,所有持异议者都要被惩罚。为什么?难道这些持异议者都没有对宗教问题作过思考?或者说,难道所有英国国教徒都认真思考过?这一点,你自己也不会这么认为。如果嗜眠症在英国广为流传,你提议制定一项法律予以打击、批评并削掉那些身穿睡袍之人的头颅,那么可以确定,一方面,并不是所有身穿睡袍之人都是嗜眠症患者,另一方面,也并不是所有嗜眠症患者都会身着睡袍。因此,如果你的方案是合理的,那其合理性就像这种情况一样。“达马西佩啊,让男神和女神给你找一个剃头匠做真理向导吧。”(Dii te Damasippe deæque Verum ob consilium donent tonsore)一个人应被拽着耳朵拉起来,原因是另一个人正在昏睡当中,可以肯定地说,不会有什么建议比这个建议更明智了。这一点,当你对其思考再三,我想,你能被说服,这不是像一位内科医生那样去使用一些治病的疗法,而更像一个暴怒的敌人去对一个团体发泄怒火一样。因为我发现,根据你的原则,所有人都需要不时被轻轻提点。常识和公义都要求法律和惩罚的救治功能应被导向消除罪恶,不论这些罪恶在哪里被发现。而如果像你所宣称的那样,这些如此必要的惩罚乃是要去治疗那些你所抱怨的伤害,那你必定会使其陷入对罪恶的追求,而不是像你在这里指出的,一方面要以有罪之名去惩罚无辜的、已作出思考的持异议者,另一方面则以无辜之名使那些轻率而有罪的国教徒逃脱惩罚,这乃是最大的不义。因为人们会合理地假定,比起持异议者组成的团体,也有很多国教信徒对宗教问题不怎么思考,也没什么关切,不,应该说国教会中这类人所占比例更大。因为一旦把对良心或灵魂的关切弃置一旁,利益就会引导人们形成这样一个团体,在这个团体中,对政府的支持和维护、对职务晋升的渴望导致其欲望得到最大程度的保留。因此,如果在宗教事务中,那些淡漠、随意而又轻率之人不受惩罚就不会去作出应有的思考,从而被唤起对其灵魂的关切和对真理的探寻,那么,在所有国家的国教中,都理所当然有权利分享这些惩罚,至少不能全然放弃。

我记得,这就是这封信的作者所抱怨的,正如这句话所说,“那些假装关心人们灵魂的人,总是用不正义的手段无所不用其极地凭借强力自我表现,有的人被施之以严酷惩罚,而其他犯有同等过错的人却被免于处罚”。尽管你已走出泥潭,并宣称在宗教问题上放弃直接的惩罚,但在此问题上却仍深陷泥潭之中。当你要用惩罚的手段使持异议者去思考,但对国教信徒却无任何作为时(尽管他们在思考这个问题上是如此轻率),作者这封信令我感到愉悦,因为它对所有人都是公平的,在所有地方都可直接行得通,我将其视为真理的良好标志。因为不论是宗教的真理还是福音书的构想,都不仅仅适用于某些国家或团体,对此我深信不疑。在英国被视为真和善的东西,在罗马、中国或日内瓦也将如此。然而,你对真理的这种伟大而又唯一的宣扬方法,也就是用惩罚迫使轻率者去思考,根据你对惩罚的使用方式,也就是仅仅将惩罚施加于对国教的持异议者,是适用于所有国家还是仅仅适用于假定了官长正确性的国家,这一点,请你来判断。先生,请稍微思考一下,你的论证是否掺杂了某些偏见。因为你的论证乃是,“一般而言,人们对其所信宗教之基础是疏于审视”。这一点我是赞同的。不过,“因此,持异议者必须被惩罚”这一推论未免太过于粗暴和不合逻辑吧?

这些先暂且不论,我们现在来看看他们是基于何种目的而必须被惩罚。有时,该目的是“使他们去思考能够说服他们的恰当理由”。这究竟是什么呢?是在圣保罗教堂上安装格兰瑟姆尖塔(Grantham steeple)非常不容易?无论你要说服他们的是什么,你都不愿告诉我们。因此,这个理由可以是任何理由。有时候,其目的是“使其听从那些告知他们已误入歧途,并为他们指明正确之路的人”。也就是说,去倾听所有那些在宗教问题上与之不同的人,包括那些狡诈的骗子。这样做是否为了人们灵魂的拯救,这也正是你认为使用强力的目的所在,这一点,你来判断。但我能肯定,不论是谁,如果去倾听所有那些告诉他们已误入歧途之人,他将没有任何时间去做别的事情。

有时候,其目的是“在使他们重归冷静和反思以严肃地对自己提出问题,被带到理性的法庭并对其作出公正审判之前,坚持某种他们明知是虚假的宗教,或者拒斥某种他们明知是真正的宗教而忍受这种不适是否值得”。这等于说,“在其所附属的惩罚手段下,使他们去审视其所信宗教是不是真正的,是否值得坚信”。由于你对持异议者灵魂的极大关切,他们应该感恩于你。但请问,那些构成人类绝大多数的国教信徒该当如何?他们并没有承受这种可使之思考的惩罚,也就是缺少这种唯一的补救方式,从而陷入你所谈到的可悲境地。“(他们)默默地忍受,没有任何折磨,对其灵魂也没有丝毫关切,或者,对其灵魂的关切所遵循的是其自身的偏见、情绪或者某些疯狂的诱惑?”并且不需要那些国教信徒来“将他们所信之宗教带到理性的法庭并在那里给予公正的审判”吗?如果需要这样做,如果所有国教都不能假定为纯正,那他们就总是需要你所说的这种唯一的手段。因此,如你告诉我们的那样,如果你确定你的方法是必要的,那么我也肯定国教会应同其他教会一样有此需求。因此,在我看来,你要么必须也去惩罚他们,要么放弃对其他人的惩罚。除非你认为占人类绝大多数的国教徒总是缺少这种他们和别人一样都视之为必要的唯一补救手段是合理的。

有些时候,人们必须被施以惩罚的目的在于,“使他们服从教导,使他们都能充分倾听意在启蒙其心智并使其发现真理的理性的声音”。如果他们自己说的话可被采纳,那不论在哪个国家,承认他们已如此行事,并会如此行事的国教徒和持异议者都会很少,但如果他们自己所说的话都不能被采用,那请问,谁可以作为判定者?你和你的官长?如果是这样,那很显然,你惩罚他们不是为了使其接受引导,而只是使他们接受你的引导,并不是使其倾听意在启蒙其心智的理性,而只是使其顺从并倾听你自己的理由。如果这就是你的意思,那你其实可以用更为清晰而又简洁的语言来讲述,用不着用那些清楚的用词来表达模糊的意义,因为这相当于什么都没说。惩罚一个人“使他们服从教导,使他们能充分倾听意在启蒙其心智并使他们发现真理的理性的声音”,这个人为此目的每周数英里两到三次来回往返并冒着失去自由和财产的风险,其意义何在?除非你认为,你的教导、理由和真理使我们回到你所否认的地方,也就是因为宗教分歧而加以迫害。

有些时候,施以惩罚是为了“说服人们对宗教问题进行细致而又公正的权衡”。否定并惩罚一部分人,对另一些人则免罚并使其升迁。可以肯定,这同样是一种使人去公正权衡的方式,就像一位君王对一位法官恩威并施以使其公正判决一样。

有些时候,是为了“使人们进行自我思考,使之摆脱所有令其远离真理及其自身幸福的愚蠢情绪或不合理偏见的控制”,再加上这一点,使其摆脱他们自己和其他人的情绪和偏见的控制。我承认,如果你能找到实现这一目的的手段,那这一目的是对的。不过,为什么不应该从其他人的情绪、偏见以及他们自身的欲望中摆脱出来,总是需要理由来证明。请你告诉我,对于一个漠不关心的旁观者来说,在他看来,那些信奉来自包含所有拯救之必要要素的天启宗教的人,将人们逐出他们的教会,并用民法的惩罚力量来对他们加以迫害,理由是他们没有参加这种天启宗教中任何地方都没有规定的礼拜仪式,这难道不是充满了情绪和偏见?在一位清醒而公正的异教徒看来,看到基督徒为了那些他们自己承认是无关紧要且不值得为之争辩的东西来排斥异己并迫害那些和他们有着相同信仰之人,这难道不是充满情绪、偏见等诸如此类的问题吗?“偏见、情绪、激情、欲望、教育烙下的印象、世俗的尊崇、对自己选择的热衷,等等”,这些,你将其归因于许多人信奉并坚持其信仰的原因,这确实很对。因此,其反面则是“真理、正确的道路、启蒙的理性、合理的判断”,在你能明确而又无可非议地向全世界表明后者,也就是“真理和正确的道路”总是可以在所有国家的国教会中找到,而前者,也就是“激情和偏见”则仅仅存在于持异议者那里之前,什么都表明不了,对你也毫无意义。

有些时候,是为了“使人们对其拯救持应有的关切”。当人们并不属于你的教会,你很难告诉我,这些人应持何种关切。但你还是努力用下面的话来解释,“他们不会盲目让任何其他人,或者他们自己的欲望和激情来规定他们应当信奉何种宗教”。你用刑罚的手段使其选择避免受激情的影响,因为你知道对痛苦的恐惧并非激情。不过,我们先把它放在一边。你用刑罚来使人“关切自身的拯救,使他们不会盲目让任何其他人或他们自己的欲望和激情来规定他们应当信奉何种宗教”。这一点,你是真诚、认真的吗?请据实告诉我,不论是任何地方的官长,或者是你自己所属的特定教会的官长,曾惩罚过别人,以使其保持对其灵魂的这种关切吗?你是否曾因为某人不去盲目将自己的选择交给他的教区牧师、主教或是教士会议,并使其决定应信奉何种信仰和遵循何种礼拜仪式而惩罚他?比起对人们灵魂拯救的关切,对某个教派或其他群体的关切更为可疑。在找到一种如此有效且必要的救治手段之后,如果对你的唯一的方法留有空间,你会带有偏见地使用它,并仅仅将其运用于那些你最不同情之人。这不可避免地会给我们提供想象的理由,你并不认为这种手段如你所声称的那样好,对你的朋友,你十分保守,但对陌生人则十分任意。在其他事情上,对待这些人就如同对待敌人一般。你的救治手段就像藜芦,这种花生长在某位女士的花园里,以治疗其邻居家孩子所患的蠕虫病,但却不怎么给自己家的孩子使用。在我看来,你当下所行的压迫之事中的仁慈十分类似这位善良女士的谨慎和正直。在这里,我将你假定为英国国教徒,希望这不会对你造成任何冒犯。如果真的对你造成了冒犯,还请你见谅。我保证,这种冒犯并无恶意。

有时候,你所为之辩护的这种惩罚意在“使人们按照理性而又恰当的判断行事”。“第三个加图从天而降(Tertius e coelo cecidit Cato)。”

的确,这是一种改良方案。如果你能在这一点上有助于我们,那你理应获得腐朽宗教的修缮者的地位。但如果所有人都无法作出理性而又恰当的判断,能对他们加以惩罚吗?此外,在此问题上,人们之间差异很大,有人会根据奥格斯堡的理性和恰当判断行事,而在爱丁堡的人的判断则可能极其相反。刑罚可以使人知道什么才是理性而又恰当的判断吗?如果不能,那么就不能使人照此行事。就其自身而言,理性和恰当的判断是灵丹妙药,是一般性的补救方式,而你会合理地惩罚人们,如同使他们拥有魔法石(philosopher's stone)一样,使人们遵照理性而又恰当的判断行事。

有时候,是要“使人们对官长和他们之间的争议进行严肃而公正的审视,对他们来说,这是通达真理的路径”。但如果真理不存在于任何一方呢?如同我设想的那种你不会承认的情形那样,当官长和持异议者都不属于你的教会,如何使“对官长和他之间争议的检视成为通达真理的路径”?设想一下,一个路德宗信徒和一个天主教徒之间的争议,或者,也可以设想一个长老会官长和贵格会臣属之间的争议。在这两个事例中,对官长和持异议的臣属之间争议的检视会通达真理吗?如果你的回答是肯定的,那在你看来,真理存在于其中的某一方。因此,至少其中的一方已经通达了真理,不应再被置于你的刑罚的约束之下,因为你的惩罚仅仅是为了使其通达真理。如果你的回答是否定的,那么在此情境下,对官长和持异议者争论的检视将不会使他通达真理,你得承认你的法则是错的,你的方法没有任何用处。

总之,你的论证体系是:你要使所有人放下偏见、情绪和激情,审视其宗教的基础并探求真理。我衷心承认这些都是人们所期望的。你所主张的方式则是去惩罚持异议者以实现这一目的。这就像你曾说过的那样,一般来看,人们由于其过错而有罪,因此,让某一观点与官长不符的教派由于这一坏运气而被惩罚。乍看上去,这是仅存一点理智、理性或正义感的那些人们所不能接受的。不过,既然对此已经有了上述讨论,并得出结论,你在三思之后会对此感到羞愧,我们将其与常识放在一起,并使其与常识相一致,来思考一下它能带来的所有好处。接下来,我们再来看看你能如何对此加以解释,“人们对于其所接受、拒斥和坚信的宗教是疏于审视的,因此,适于用惩罚的手段来使其审视”。的确,这一结论是从常识中推导出来的,与常识毫不违背。你认为,这是惩罚在宗教问题上间接而又着眼长远的使用,而且是唯一的使用方式。你要用惩罚来驱使人们审视什么?宗教。为了什么目的?使人们通达真理。不过,我的回答是:

1.每个人都没有能力来做此事;

2.每个人都没有机会来做此事。

比如,你能使可怜的新教徒在享有王权的贵族领地中来彻底审视教皇是否绝对可靠?炼狱是否存在?是否要向圣徒或逝者祷告?《圣经》是不是关于信仰的唯一法则?教会之外是否不存在拯救?如果没有主教,教会是否还会存在?除此之外,还能提出一百个天主教徒和那些新教徒之间有争议的问题。当他们掌握了这些之后,还要接着去自我巩固,并反对那些与他持不同观点的教会的反对意见吗?这不是小问题,在一个人将其信奉的信仰带到理性的法庭并给予公正的审判之前,这个问题必须被解决。如果在这个问题解决之前人们要一直遭受惩罚的话,那么,农夫们就必须放弃耕种,去学习希腊文和拉丁文,工匠必须卖掉工具,让家人挨饿,以购买教父和学者们的著作。如果某些相对温和的结果能让你满足的话,请告诉我其边界在哪里。如果他们自己满足于知道真理存在于何处,那他们没作出足够的思考和审视吗?如果这就是他们的审视边界,那么,你几乎不会找到要去惩罚的人。除非你要因为他们已经做到的事情而去惩罚他们。因为,无论他们如何去信奉其宗教,几乎所有人都会满足于其信仰的正确性。或者,在接受你对真理的选择之前,他们必须被惩罚以使其思考和审视?如果是这样的话,当你要去惩罚人们以“使他们对其灵魂加以如此关切,因为没有其他人会如此为他们选择”的时候,你实际上为他们选择的是什么呢?如果这是普遍的真理,那你会通过刑罚的手段迫使他们去探寻。而这提供的是争执(dispute),不是约束性法则。因为在对真理未加判定的情况下,在他找到真理之前惩罚他,这是对一个人的不知情而施加的惩罚,就像你鞭笞一位学者,以使他为一个你所不知道的数字求解平方根一样。因此,你毫不清楚你惩罚的力度和持久度,我们对此毫不感到惊讶,若你不敢直接说出你要去惩罚哪些人,那他们遭受的惩罚将通向何种目的,这一点你将更不清楚。

与这种你要惩罚的对象和目的的不明确性相一致,你告诉我们,“这一方法的成功是不成问题的,如果与强力的最初构想充分匹配,那么强力一定可以成功”。

请问,这种构想究竟是什么?从你书中的表述来看,我怀疑,你,还有其他任何人都不能直接告诉我它到底是什么。在你提出这种新方法之前,所有我曾听说过的其他刑罚的构想都是去惩治其所针对的罪行,因此,我认为在这里也应如此。那请问,这里的罪行是什么?是持有异议吗?你没有在任何地方说过这是错的。此外,你还曾告诉我们,“官长无权强迫任何人信奉自己所信之宗教”。而你赋予官长的权力在于使其引导人们“走向真正的宗教,而非他自己所信之(宗教)”。如果持有异议并非过错,那这里讲的罪过是否在于人们没有去审视其所信之宗教连同其基础?这是你的刑罚要去惩治的罪过吗?你不敢这样说。否则,这种新的约束方式会得罪的人比起会对其满意的人要更多。再说一遍,就像我曾讲过的那样,在你惩罚他们不作审视之前,必须告诉我们你要使他们审视到什么程度。而我想,如果这是我们对你的所有要求,在你向所有人规定他要对宗教问题审视到何种程度之前,这已经远远足够了。若他没能做到,或者程度不够,就要被惩罚。但如果他做到了,并且其审视满足了法律所设定的边界,那他将是无罪且自由的。先生,如果你进一步思考,你或许会认为这会开启一个伟大的时代。在那个时代,所有人心中的秘密将会全部敞开。我想在那种多样的环境下,关于派别、禀性、机遇等问题,都已超出了人的能力和判断力。人们在这个世界中要确定何为每个人在探究、追问和审视这项伟大的事业中的责任,并去了解人们何时已履行其责任。我之所以相信你是这样认为的,是因为你认为如果该方法被正确使用,则该方法就可以成功,因为该方法是有限制的,根据这一限制,并非所有人都不可救药。因此,依据某种当前未知的技艺,当你的救治方式准备完毕并将被正确付诸使用时,其正确剂量是多少,这些都是秘密。但接下来便会产生绝对有效的救治效果。救治谁?所有那些并非不可被其救治之人。苹果味的牛乳酒、在大斋节吃鱼、长老会的训诫也都是如此,它们肯定可以救治那些并非无法被其救治的所有人。我很肯定,你指的并不是其可以救治所有人,而是要除去那些全然无法救治之人。因为当你自己的方式行不通时,你还允许一种剩下的救治方式,那就是上帝的恩典。你是这样说的:“除非在他们的路上布下荆棘,否则还剩什么其他手段(除了上帝的恩典)可以减轻其罪过?”这里也是如此,在我们所思考的地方,你告诉我们“不可救治的要留给上帝”。如果你的意思是这些人要留待那些他为了人们的皈依和拯救而指定的手段的话,你的手段就绝对不能被使用了。因为上帝的确规定了要去倾听和宣扬其话语,但对于那些不去倾听之人,我没有在任何地方看到他们必须因此而被强迫和打压。

还有你难以应对的第三个问题,即给我们指明要被惩罚的有罪之人,或者明确告诉我们他们之所以要被惩罚的目的。这个问题关系到他们要接受何种刑罚,以及何种程度的刑罚。你对他们是如此仁慈,以至于宣布放弃迄今所使用的那些严酷的刑罚手段。你告诉我们,他们应被施以温和的惩罚。但如果我们问你,什么是温和的惩罚,你承认你无法告诉我们。因此,在这里,温和二字等于什么都没说。你告诉我们,“公开使用的强力应当被适度缓和”。但这个“适度缓和”指什么,你没说,也可能是不能说,因此,这实际上等于什么都没说。然而,如果你在这个问题上如此晦涩不明,那你所设计的整个体系中的其他部分也就没有意义了。因为它意在使某些人因某些目的而被惩罚。但如果发现不了要去运用何种惩罚手段,那所有你说的这些都全然无用。你谦虚地告诉我们,“准确确定合理的刑罚方式需要一些思考”。如果过错被准确确定了,且可以被证明的话,也就不需要作太多思考以确定刑罚的方式了。但是,就像在我所假定的当前的审视之事上会看到的那样,当过错未被确定、罪过也未被证明,那毫无疑问,就需要某些思考来在设计中加入适当的强力因素。这些思考,就像要为月亮配一件外衣,或者使鞋子与穿鞋人的脚相适应一样。因为要使一种刑罚与你并未指明的(我们可以仁慈地理解为你根本不知道的)过错相匹配(以及,某种过错虽已被你指明,但却无法证明是谁犯有此等过错),那我认为,我会要求去作同样多的思考,就像去使鞋子和形状、尺码都不为所知的脚相匹配一样。

然而,你提供了某些方法来对这些刑罚加以调整,但如果你进一步考察,就会发现这些方法其实一无是处。它们在具体事例中其实无法提供任何法则。第一个方法是:“这些强力或这类惩罚通常足以说服具有一般程度判断力的人,而不是不顾一切的顽固倔强之人去谨慎公正地衡量宗教问题,离开这些,一般来说,他们不会这样做。”对此,我有以下评论:

1.哪些人拥有这种一般程度的判断力,这很难知道。就像在此情况下难以知道刑罚的恰当程度一样。因此,你其实是在用一种不确定性来调整另一种不确定性。有人会认为,宗教问题对他来说无比重要,如果没有刑罚,他就不会去权衡这一问题,也就不能被合理地认为是一个拥有一般程度判断力的人。许多在普通家庭事务中拥有足够的一般程度判断力的女士却不能去阅读一位普通作者的著作,或者,她们在读书时不能对其意义加以理解和诠释。许多男士在他们的职业中具备一般程度的判断力,但当面临某些决定性的争论时则难以作出决断,难以通过一连串的推论来追根溯源。那些对宗教问题无法作出谨慎而又公正的审视之人,什么样的惩罚能说服他们呢?法律允许不必对那些具备一般程度判断力之人派遣监护人,也不必将其关进精神病院。因此,你所说的拥有一般程度判断力的人实际上就是除了白痴和疯子之外的所有人。而所谓的对所有那些拥有一般程度判断力之人的足够的惩罚,实际上就是说惩罚足以说服除了白痴和疯子之外的所有人。这种能够对惩罚加以调节的方法,让所有拥有一般程度判断力的人去评判吧。

2.你或许乐意认为,拥有同等判断力的所有人不会被同等程度的惩罚所说服。有些人容易服从,有些人则顽固得多。因此,足以说服这个人的,或许连说服另一个人的一半都不够,尽管他们都拥有一般程度的判断力。在这里,一般程度的判断力无法决定惩罚的方式,尤其是当你以同样的理由排除那些不顾一切的顽固倔强之人。对于这些人,你很难去了解。就像下面这种情况:有必要用适度的惩罚去说服人们思考、审视和权衡宗教问题,但当有人告诉你,他已经作出思考、权衡和审视,但却继续信奉之前所信的宗教时,你无法知道他是否已履行其责任,或者,他是不是不顾一切的顽固倔强之人,因此,这种排除实际上也毫无用处。

在你对强力和惩罚的使用过程中,有许多东西与我在别处遇到的不一样。其中一个,也就是你当前正在思考的关于刑罚方法问题的这一词句告诉我,当你对惩罚的调整只是为了那些屈从和顺从之人,而不是为了那些顽固倔强之人,那么,与一般程度的判断力在其他情况下的立法相反,在这些情况下,刑罚是针对那些难以驾驭的违法者而制定的,绝不会由于其顽固而饶恕他们。但在这一点上,我不会去责备你的疏忽。你的新方法,它意在解决那些法律所无法应对,惩罚也无济于事,行不通、前后矛盾的事。是你的新方法迫使你陷入这一境地。严酷惩罚的无效性、荒谬性和不合理性,你都已经在前文中表述过了。你想要通过温和的惩罚来使持异议者去思考。他们处于被惩罚的阴影下,但不论他们是否有过思考(因为你无法分辨),若是他们仍然持有异议,又当如何?为什么你在第12页中告诉我们,那些无法治愈之人要被留给上帝?如你所言,你的这些刑罚并非意在说服那些不顾一切的顽固倔强之人,因此,不论取得何种成就,你的这些刑罚都能得到辩护。

在其他地方,你似乎给我们提供了你所说的温和的惩罚的另一个边界。但当我们去检视它,就会发现它与其他边界其实别无二致。不过是一些华丽辞藻的堆砌,没有任何直接意义,更像是饱学之士的圈子里流行的技艺。这些话是这样说的,“这些惩罚不会使那些对其永恒得救有所关切的人宣布放弃他们信其为真的某种宗教,或是信奉某种他们并不相信其为真的宗教”。如果你所谓的关切指的是一种他们对永恒得救的真正关切,根据这一法则,你可以如你所愿去加重惩罚的力度。所有你宣布放弃使用的严酷惩罚都可以再次被使用,因为所有那些(温和的惩罚)都不足以使那些“对其永恒得救有所关切的人宣布放弃他们信其为真的某种宗教,或是信奉某种他们并不相信其为真的宗教”。对这些有所关切之人,如果你指的是那些对来世的喜乐抱有微弱的希望,并愿意在另一个世界得到幸福,但在这个世界却不愿为之冒险探求之人,你认为,可以想象,最为温和的惩罚就可以使其转变信仰。如果你说的关切指的是存在于这两者之间的任何东西,那也就没有程度上的边界了,因此,据此来对你的惩罚方式加以调整等于什么都没说。

在结束对这一章的讨论之前,我必须留意一点。那就是你在这里说道,“那些对其拯救毫无关切之人不配被考虑在内”。在你信中的其他地方,你声称对轻率之人要有所同情,并为他们提供救助。但在这里,你的仁慈突然立不住了,你放弃了他们,任由他们走向永恒的毁灭,不带任何尊重和怜悯,并说他们不值得被考虑在内。我们救主的法则是:“生病和残疾之人需要被医治。”但在这里,你的法则则是:那些轻率之人不应被考虑在内,要让他们自生自灭。如果找不到是什么原因使你得出这个结论,这会显得很奇怪。你察觉到,如果官长使用的刑罚无法使任何人皈依基督教,那他就根本不会再使用它。因为轻率之人可能会被某一种轻度刑罚引入国教会中。而一旦他们加入国教会,你似乎就满足了,对他们就没有更多期待了。因此,通过你自己的方式,“如果轻率之人,也就是那些对他们的永恒得救没有任何关切之人”要被尊重和关爱,如果他们灵魂的拯救要被促进,那就根本不用任何刑罚。因此,你把他们弃置一旁,不再去考虑他们。

关于刑罚,仍有一事需要探究,那就是刑罚的持久度。被持续施加于人,看不到尽头,不知其何时结束的温和刑罚会不断加重,成为一种毫无节制的痛苦。你要惩罚持异议者以使其思考。你对他们的惩罚已产生你希望看到的结果,它们已使其思考,且使其作出最大程度的思考。那你现在必须对他们做什么?他们必须接着被惩罚,因为他们仍是持异议者。在你最初并不知道他是否已作相应思考时,如果你有理由去惩罚持异议者以使其思考,如果这样做是正当的,那你有同样多的正当理由在他按照你的惩罚之构想行事,也就是作出思考之后继续惩罚他,因为他还是持异议者。当我们看到,那些更重的刑罚,甚至是那些被你否定的严酷刑罚都不能使人思考乃至被说服,并使他加入国教会,那我可以正当地假定,你也必定会承认,在他作了你能施加的所有温和刑罚可以导致的思考之后,他仍有可能持有异议。

如果你的刑罚不足以对那些已经有所思考或可能去思考的人产生影响以使其思考的话,那么持异议者就像其他人一样,决不能被惩罚。如果持异议者不论是否有过思考都要被惩罚以使其思考,那么尽管他们作过思考,只要他们还是持异议者,对他们的惩罚就不能止步。对他们的惩罚是否仅仅是为了使其思考,这一点,可以让所有人来判断。但对下面这一点,我很确定,即用你的方法,必定是要么从不对持异议者施以惩罚,要么,这种惩罚就决不能止步。因此,你的惩罚方法所要求的,也就是你乐意宣称的温和,要么根本不温和,要么什么都不是。

现在,基于你自己极力主张的理由,你已同意作者的表述。用你自己的话说:

用火与剑来压迫人们,或是剥夺他们的财产,施以肉刑使其残废,在充满恶臭的牢房里使其忍受饥饿和折磨,甚至最后用剥夺其生命的方式来使其成为基督徒,用这些方式对待这些人,乃是表达对拯救之渴望的不当方式。

此外,这种方式难以说服理智的人们将他们的兄弟交到刽子手的手中把他们活活烧死,因为这些人乃是真诚而又衷心地希望能拯救其兄弟于来世的地狱之火中的。这些方法被设计得太不合理,从而通常会产生极其相反的效果。能使强力有助于真正宗教和灵魂拯救的乃是(就像我们曾讲过的那样)通过使人服从教导,并合理倾听所提供给他们的意在启蒙其心智,使他们发现真理的诸多教诲。而这些残酷行径则不幸被普遍视为一种对于任何运用它们的宗教所抱有的偏见,因为它们使人们不必再对其作进一步深究,并诱使人们将其视为虚假和可憎之物来拒斥,而不去思考其合理的基础与动机。对于其受难者和旁观者来说,极少会避免陷入这一结果。如果他们不是先前已被其基础和动机很好地引导,就会很大程度上被诱导至不但不去接受这种宗教的类似观点,而且作出更倾向于受难者的判断。这些人(受难者)会认为,如果他们不是从根本上满足于其事业的正义性,那就会通过服从而免遭这种极端的惩罚。基于你总结的这些理由,“用这些严厉惩罚来使人接受必定能拯救他们的真理是不适用、不恰当的”。再强调一遍,你已承认,“官长的权威并不是迫使任何人信奉其所信宗教的权威”。以及,“法律和刑罚等强力的严酷性不可能说服人们并改变其心智”。进一步看,你并不要求人们只去信奉王室的宗教,或者有必要放弃自身拥有的理性,拒斥自身良知的命令,盲目屈从其官长的意志。而是说,你所赋予官长的权力并不是要使人都去信奉其所信之宗教,而是要信奉真正的宗教。当你直接谴责并废止不论在何处被制定的那些要迫使人们服从的法律时,我认为,你已赞同上述观点。不论是作者,还是最大程度追求良心自由的其他人,都会通过谴责当前在宗教问题上持强力立场的法律来赞同你所应允的宽容。在你直接而又清楚地向全世界阐明下述问题,并使你的新方法前后一致、行之有效后,这种方法就会得到证明。这些问题是:

1.哪些人要被惩罚?

2.因何种原因而被罚?

3.运用何种惩罚?

4.持续多长时间?

5.如果任何地方的官长都作如此惩罚,这对真正的宗教有什么好处?

6.最后,官长何时被责令如此行事?

当你坦率而又明确地回答了上述问题,加上不去预设你所属教会的正确性而不是在表述中存在普遍的不确定性——因为在这个问题上,这些都是不被允许的,不论你所属的教会信奉何种宗教,都不能将其强加给天主教徒或路德宗信徒、长老会成员或浸信会成员,你也不能将其强加于犹太教徒或穆斯林——时,我认为,通过解决这些问题,并表明其带来的坏处不会多于好处的情况下,你会找到新的动力,并使之运转起来。届时我相信人们会愿意倾心于此。不过,可以想象一下,这种动力,连同一种表明永久动机的动力会同时被找到,我认为宽容是一种很好的状态,不论你会如何回应。尽管在你的答案中已经对其有过太多讨论,而我也没看到任何与之相悖之处,除了你观点中的一种不切实际的妄想,这一点倒是值得忧虑。

至此,我们已看到并检视了你这封信的主要部分,我想我可以就此搁笔,不再深入了。不过,你可能不想让你自己,或者你的任何论证被忽视,因此,我将继续仔细检视剩下的部分,并就我遇到的任何需要回答的问题给出我的思考。在其中的一处,你这样反驳作者,如你所言,“如果作者的第四个主张”,即强力对于促进真正的宗教和灵魂的拯救是毫无作用的,“这个主张不对(或许是此时看上去不对)。因此,立基于此的最后一个主张也定然无法成立”。最后一个主张是这样的,“任何人都不能拥有任何权利使用任何外在强力或强制力来使人信奉真正的宗教或由此得到拯救”。如果如你所宣称的那样,这一观点的基础是你所谓的他的第四个观点的话,那么,一旦第四个观点不成立,立基于此的观点也将随之坍塌。不过,如我表明的那样,那并不是作者的主张,它也并非全然立基于此,如我已证明的那样,它也是基于其他理由。这一点,任何人都可以在他的信中的某些地方看到,尤其是书信的第50—51页,这样一来,你的论断就不攻自破了。

接下来的一段是为了证明,如果“强力是有效的,那么某些人必定拥有使用它的权利”。你的第一个论证是这样的,“有效性乃是使某些人拥有使用强力之权利的很好证明,就像无效性证明无人能拥有这一权利一样”。如果你认为我们讨论的是谁的有效性和无效性,这或许是另一个问题。在惩罚过程中,所使用的是刑罚或强力,现在看来,是通过剥夺或削减某些被惩罚者本该有权拥有的某些物品。所有刑罚都是某种恶、某种痛苦和苦难。如果你在此要为将这种恶加之于人而辩护,需要做两件事:首先,做此事之人要有如此行事的委托和权力;其次,如此行事能直接获得更多好处。缺少这两个条件,当一个人对另一个人施以惩罚,不论他如何伪称,所得到的都只能是伤害和不义,权利就更谈不上了。因此,尽管有效性乃是使惩罚得以正当的条件之一,但当有效性缺失,那不论在谁那里,惩罚都将失去合法性。然而,当有效性在场并构成这些条件之一时,如果没有委托,惩罚也不具备合法性。由此可推出,尽管在任何人那里,无效的惩罚都是非法的,但有效的惩罚也并非在所有人那里都具有合法性。拿掉一个人身上的结石,对他来说是有效的,且这种有效性远非间接和仅是长远地有效。但这种有效性无法为世界上水平最高的外科医生在没有委托、没有权利、没有征得患者同意的情况下使患者忍受切除的痛苦和危险的这一行为辩护。同样,也不能这样来论证:由于切除对他来说有效,因此,不论他同意与否,都有对他进行切除的权利。如果这仅仅是一种可被证明具有间接而又偶然的有效性,那就更无法为其任何一种权利辩护。

你的另一个论证是:如果对强力或刑罚的使用是必要的,“那必须承认,在某些地方存在使用它的权利,除非我们认为(若是虔诚,就不会这么认为)万物明智而又仁慈的处置和管理者没有给人类提供足够的手段以促进他自己在世上的荣耀和灵魂之善”。如果你的这一论证是对的,那么,这就表明对强力的使用不是必要的。因为我可以用你的方式来证明:我们必须承认强力的使用并非必要,“除非我们认为(若是虔诚,就不会这么认为)万物明智而又仁慈的处置和管理者在基督降世之后的三百年里没有为其教会提供足够的手段以促进他自己在世上的荣耀和灵魂之善”。这两个论证是否令人信服,你自己来考虑。我确信,这两个论证具有同等说服力。不过,如果你假定有效性在某些地方提供了其可被使用的权利,那请你告诉我,在土耳其、波斯、中国或者其他国家(在这些国家,分属不同教会的基督徒生活在同一片天空下或处于穆斯林统治下),在这些国家中,权利掌握在谁的手里?如果你无法回答在这些国家中权利掌握在谁的手里,就像我所相信的那样,你会发现此事着实难以处理。那么,按照你对强力之有效性的必要假定,在有些地方,似乎“万物明智而又仁慈的处置和管理者没有给人类提供足够的手段以促进他自己在世上的荣耀和灵魂之善”。除非你承认“为了促进他的荣耀和灵魂之善,明智而又仁慈的万物处置和管理者授予穆斯林和异教徒的君王权力来惩罚基督徒,以使他们去思考那些足以说服他们的恰当理由和证据”。不过,强力能够间接而又长远地提供助益只是一种极好的幻想。如果我们可以相信你,那么有效性将为穆斯林和异教徒君主对基督徒提供施加强力的权利,理由是唯恐生活在这些国家中的人们缺乏足够手段来促进上帝的荣耀和灵魂之善。因此,你这样来论证,“如果存在对强力的这种如此重要的使用,那么就的确在某处存在这一权利。而如果这种权利的确存在于某处,那除了存在于世俗政权那里,还能在哪里呢?”谁能否认,你对促进真理和基督教的发展极其关切?但我承认,在我看来,我相信其他人也是如此,很难想象你会认为赋予穆斯林和其他异教徒以惩罚基督徒的权利会如何有助于促进真理和基督教。就像让你来设想作者会如何认为,不论在任何地方,免除对其信奉者的惩罚会“对真理和基督教有所助益”。理由是,比起正统宗教的君主,这个世界上存在着更多异教和穆斯林君主。就我们所了解的这个世界来说,可以确定的是,比起虚假的宗教和谬误,基督教会和真理遭到更多惩罚和压迫。

作者已努力表明,任何人,不论其属于何种阶层或身份,在宗教事务中都不拥有惩罚、折磨或恶意伤害他人的权力。你告诉我们,你“仍然不理解,为什么神职人员不能像其他人那样拥有这种权力”。我不记得在什么地方说过,作者认为对神职人员上述权力的剥夺要甚于其他人,这一点使你忧虑。他已预见到这会对你产生不少触动,因为你对神职人员的惩罚之权倾注了如此多的心思。就像他曾告诉过你,他认为神职人员能像其他人一样去行使这一权力,如果在行使这一权力的过程中,热情和勤勉可以有所助益,那么神职人员的见解会是最为公正的。然而,你为他们大声索求,尽管作者对他们的拒斥程度并不甚于他们的邻居。他们必须被冠以最为公正之名。因为除了摩西律法[它们因此被称为“训蒙的师傅(pedagogue)”(《加拉太书》第3章第24节)],我从不认为任何严刑峻法可以使人走向耶稣基督。接下来的经文告诉我们,“但这因信得救的理,既然来到,我们从此就不在师傅的手下了”(《加拉太书》第3章第25节)。但如果我们仍要被棍棒驱赶着走向耶稣基督,我并不羡慕他们挥舞棍棒的乐趣。当他们把鞭子握在手中时,我所迫切要求的只是要他们牢记救主的教诲,并遵循其事例,仅仅用它来将所有那些邪恶而又丑陋的贩卖世俗之物的人逐出教会,而不是把所有加入教会的人都赶走。不论后者是不是一种使他们的教会成为我们救主所宣扬的那种教会的恰当方法,那些使用这一方法的人最好认真去考虑。因为在宗教事务中,那些根本不信任何宗教的人最容易被驱使,其次是那些品行不端者、愚昧者、俗人和伪君子。这些人关心的不是宗教信仰,而是他们的名声,他们不关心任何教会,而是关心自己的兴旺发达和权力。最后是那些我们的救主在《路加福音》第20章第47节中所描绘的那种“侵吞寡妇的家产,假意作很长的祷告”之人。我所说的不是任何教会中的那些对宗教事务极其关切的严肃信奉者。我尊重这些人,他们出于诚挚的信念,真诚地去信奉某种宗教,尽管他们信奉的宗教与我不同,且在我看来,他们信奉的宗教是虚假的。但除了我所说的那些,任何人都没有理由认为,他们是出于世俗的期盼和恐惧而去信奉某种宗教。因为这是把交易置于首位,并与宗教本身作交易,根据世俗得失来调整其选择。

为反驳作者,你努力证明公民社会并非仅仅为了民事目的,也就是为了谋求、保有和促进公民利益而创建的。你说,

我必须指出,当作者断言国家仅仅是为了谋求、保有和促进其成员的公民利益时,他确实回避了问题。国家为了这些目的而被创建,这一点没人会否认。但除此之外还有其他目的,如果这些目的也可以被公民社会和政府所实现的话,那就没有理由断言这些(公民利益)是被其设定的唯一目的。毫无疑问,国家的创建是为了获得政府能够产生的所有利益。因此,如果人们永恒的精神利益不论以何种方式都能被政府谋求和促进的话,那么,不论以何种理由,对这些利益的谋求和促进都必然会被认为是公民社会的目的,因此,必须要交由官长来裁定。

我详尽地写下你的这些话,以便让读者看到,你没有理由认为作者回避了问题,除非你想用他所举的例子为借口来为自己辩护。你这样来论证:“但除此之外还有其他目的,如果这些目的也可以被公民社会和政府所实现的话,那就没有理由断言这些(公民利益)是被其设定的唯一目的。”你如何证明存在其他目的呢?为什么“毫无疑问,国家的创建是为了获得政府能够产生的所有利益”?毫无疑问,这个证明可以非常清晰。问题是,公民社会的创建是否仅仅为了民事目的?你认为不是。你的证据是:因为毫无疑问,其创建也是为了其他目的。如果现在我说,毫无疑问,这是个很好的证明,那是否所有人都必定会立马承认呢?如果不是的话,那毫无疑问,你有回避问题的嫌疑。

不过,尽管你在此认为作者是在回避问题,但在接下来的一页,你却说,“作者提供了三点思考,似乎足以证明民事权力既不能,也不应以任何方式延伸到对灵魂的拯救”。因此,他并没有回避问题。因为对于“民事利益是不是公民社会的唯一目的”这一问题,他给出了否定的理由以证明“民事权力与灵魂的拯救无关”,并给出三点理由加以佐证。因为,如果民事权力与灵魂的拯救无关,那么“民事利益乃是公民社会的唯一目的”这个推论就总是成立的。其理由显而易见,除了现世和来世的利益,他没有任何其他利益可言。如果公民社会的目的并不包括实现人们在另一个世界的利益,那显然,公民社会的唯一目的就是民事利益。作者正是基于这一点来理解现世利益。

现在,我们来检视一下你这一主要立场,即“毫无疑问,公民社会的创建是为了获得其能够不论以何种方式产生的所有利益”这句话的实质。如果这句话是对的,那么“所有团体都是为了获得所有那些它们能够不论以何种方式所产生的所有利益而被创建”这一立场也是对的。在此问题上,公民社会没有任何特别之处。为什么这个团体的创建是为了获得它能产生的所有利益,而其他团体却不是呢?从这一论证中可推出,所有团体的创建都是为了同一个目的,即“为了获取无论以何种方式产生的所有利益”。根据这一解释,教会和国家、政府和军队、家庭以及东印度公司没什么不同,迄今为止,它们都被认为是为了不同目的而被创建的不同类别的团体。如果你的假设成立,那么家庭的目的之一必然是去宣扬福音,掌权者必然要去主持圣礼,军队的事务之一是去教授语言和传播宗教信仰,因为这都是这些团体能够以某些方式所获得的利益。除非你将对委托和权威的需求视为一种充分的障碍,在其他情况下亦是如此。

在任何公民社会和政府中,接受并认同正确的知识和哲学都是一种利益。不过,难道你会据此认为,那些不信奉逍遥派学说的人要受到惩罚,以使其找到并信奉真理,这乃是政府的目的之一,对社会来说也是一种好处吗?确实,这或许会被认为是使某些人接受逍遥派哲学的恰当方式,但并非通达真理的恰当路径。因为逍遥派哲学有可能是错的。或许,很多人没有时间来研习它,亦或许,许多人对它有过研习,但对其真理性并不信服。因此,当社会中的这些成员无过而获罪时,他们就是被徒劳无益地干扰和错误对待,这不能成为国家的某种利益,也并非其目的之一。出于同样的理由,在丹麦因为其不是路德宗信徒,在日内瓦由于其不是加尔文宗信徒,以及在维也纳由于其不是天主教徒而被惩罚,以使其发现真正宗教,这对公民社会来说也不是什么好处。因为如果是这样的话,那么根据你的论证,在那些地区,人们必须被视为不属于英国国教会而对待,就像在英国一样。接下来,请你去思考人们在社会中通过这种方式会获得的重大利益,我认为你很难证明公民政府的创建目的乃是要因为人们属于某个宗派而对其施以惩罚。不论这种惩罚是多么偶然、间接或是长远地(其概率可能是百分之一或千分之一)使人去研究这些争议,而这正是你所期盼的。如果这就是利益,那请你告诉我这是什么利益。它不可能是公民利益,因为人们的公民利益被它妨碍、伤害和减损了。请你告诉我,如果人们会由于不同意某种错误或虚妄的信仰告白而受到惩罚,那么除非把面临堕入错误之途的这种风险称为精神利益,否则人类就没有所谓的精神利益了。如果在所有互不相同的教派中,只有一个教派是对的,那便是说,所有那些对该教派持有异议并因此受到惩罚的教派都是错的。

贪恋好处乃是人之本性,我认为这没什么问题。因此,如果自己做过的某种行为或其所在的某个机构不论以何种方式给他带来利益或是好处,他绝不会不接受这种行为,或自己离开这一机构。如果这是你的意思,那这个观点成立。但接下来,若你认为这种利益可以以任何方式,比如间接而又长远地,或是偶然被公民社会或其他团体所获得,因为它们就是为此目的而被创建的。如果你这样讲,那就非常不合适,或者说是极其错误的。没有任何东西可被“合理地视为所有团体的目的”,只有为面向要加入该团体的人而设定的目的。现在看来,如果为了实现保有、维续或促进其对灵魂的拯救这一目的,他不需要来自公民社会的强力,如此,谁都不能合理地假定,任何人进入公民社会都是为了实现这些目的。“因此,对公民的永恒精神利益的谋求、维续和促进不能被合理地认为是公民社会的目的。”尽管在某些特殊情况下,某些人的精神利益或许要用你的方式或其他方式运用的世俗强力来加以促进。一个贵族,如果他的礼拜堂衰朽或倒塌了,他可能会用餐厅来做祷告和礼拜。但不论使用这间屋子可以获得何种好处,谁都不能合理地认为这是这间屋子的建造目的。若是机缘巧合,这间屋子可以让很多鸟儿筑巢繁殖,但同样不能合理地认为这就是建造这间屋子的目的。

但你说,“毫无疑问,国家的创建是为了获得政府能够产生的一切好处,因此,如果人们永恒的精神利益能够以某种方式被政府获得并促进,那么这些利益的获得和促进就必须被完全合理地归为公民社会的目的,并因之归诸官长的裁定范围”。根据同样的道理,我这样推论:无疑,教会的创建是为了获取神权政府(ecclesiastical government)能够产生的所有利益,如果人们现世的世俗利益可以被神权政府所谋求和促进的话,那么对这些利益的谋求和促进的所有理由必须被认为是教会的目的,并因此要接受神职人员的裁定。罗马教会已公开从“间接地、在长远地获取或促进世俗利益,且在秩序中抵达精神之域(in ordine ad spiritualia)”中得到好处。如果我的英语表述无误,所有这些方式都可理解为你的“某种方式”。但迄今为止,我不记得有哪个改革后的教会直接承认它。如果国家曾通过插手教会一直以来十分敏感的灵魂拯救事务而侵犯其精神目的,那谁能否认,教会拥有以报复的方式来作出某些修正的自由?

不过,先生,不论你我在这里会如何从错误的观点展开辩论,除非使徒(《以弗所书》第4章第12节)认为,耶稣基督所选定的教牧官员是为了其他目的,而不是为了“为要成全圣徒,各尽其职,建立基督的身体”,否则他们很少被允许插手处理或裁定世俗利益的促进工作。这也不能表明,公民社会是基于各种精神目的而被创建的,官长被允许运用其权威来干预宗教事务。你的观点,即政府“可间接而又长远地获得精神利益”绝不能证明用强力促进这些利益是官长的事情,并“由官长来裁定”。因此,作者在第12页和接下来的论证是成立的。

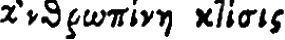

如果你相信明智的胡克(Hooker)先生所说的,国家、公民社会和政府,也就是圣彼得在《彼得前书》第2章第13节中所说的人的一切制度(

),即人的造物和制度。他也表明了它们是为何种目的而存在,即“为了惩罚作恶者,并赞赏行善者”。我从未在任何地方看到,它们是为了去惩罚那些与其官长不属于同一个教会的人,并听从那些告诉他们“已经误入歧途,并指示正确道路”的人。如果你认为这种说法来自上帝,那你必须表明其来自上帝的委托。在所有被人创建的团体中,其目的都不能超出其创立者所指定的目的,而这些,我很确定,它们不会是永恒的精神利益。因为它们不能彼此规定,也不能使这种利益屈从于团体的权力,或是任何一种置于其上的统治(sovereign)。在西印度有这样一些国家,除了对付共同的敌人,它们没有其他任何目的。在这些国家中,其首领或国王在战时乃是国家的统帅,但在和平时期,他和别人一样,都对社会中的其他人没有任何权威。你无法否认,如果这些国家的建立就是为了某些现世目的的话,这些目的是可以被这些国家获得的。但所有你所说的,“无疑,国家的建立就是为了获取所有它们能产生的利益”这一说法,在这样一个社会中不能通过政府或强力给予任何人以权威,以使其去谋求那些超出设定利益之外的其他利益。因此,这些君主不能因为任何人在社会中伤害了其他人而对其施以惩罚,因为他没有这样做的委托。不论你认为有什么理由,这都应当被认为是他们的社会目的。

),即人的造物和制度。他也表明了它们是为何种目的而存在,即“为了惩罚作恶者,并赞赏行善者”。我从未在任何地方看到,它们是为了去惩罚那些与其官长不属于同一个教会的人,并听从那些告诉他们“已经误入歧途,并指示正确道路”的人。如果你认为这种说法来自上帝,那你必须表明其来自上帝的委托。在所有被人创建的团体中,其目的都不能超出其创立者所指定的目的,而这些,我很确定,它们不会是永恒的精神利益。因为它们不能彼此规定,也不能使这种利益屈从于团体的权力,或是任何一种置于其上的统治(sovereign)。在西印度有这样一些国家,除了对付共同的敌人,它们没有其他任何目的。在这些国家中,其首领或国王在战时乃是国家的统帅,但在和平时期,他和别人一样,都对社会中的其他人没有任何权威。你无法否认,如果这些国家的建立就是为了某些现世目的的话,这些目的是可以被这些国家获得的。但所有你所说的,“无疑,国家的建立就是为了获取所有它们能产生的利益”这一说法,在这样一个社会中不能通过政府或强力给予任何人以权威,以使其去谋求那些超出设定利益之外的其他利益。因此,这些君主不能因为任何人在社会中伤害了其他人而对其施以惩罚,因为他没有这样做的委托。不论你认为有什么理由,这都应当被认为是他们的社会目的。

总之,你的论证存在的缺陷,进而使你不能自圆其说。那就是,运用你的方式,对永恒的精神利益的谋求和促进并不是社会的利益。因此,根据你的假定,“无论如何,对灵魂的精神利益的谋求和提升不能成为公民社会的目的之一”,除非,以一种恰当的方式,对永恒的精神利益的谋求和提升对灵魂的拯救带来的好处要甚于其坏处,而这种好处则被视为公民社会的目的之一。我已证明过你的这一方式。因此,很难证明,以强力为唯一可用手段的政府,不论如何使用强力,都无法再对人们的永恒精神利益加以促进,而不是对其构成妨碍。然而,在证明了这与你使用强力的新的特殊方式相悖之后,我已足以从你所反对的观点来证明作者的学说。这对于我的当下目的来说已经足够了。

你在接下来的一页告诉我们,作者的推理,即“官长的权力不能延伸至灵魂的拯救,因为对灵魂的关切之权并没有委托给官长,这乃是其自证”。就像当你作为一名家庭教师陪伴一位年轻绅士外出旅行时,你不能把你的权力延伸至对他的财物指手画脚,因为看护其财物的权力并未委托给你,这一点也可自证。管理其财物的权力对你来说并非必需,而是应当委托给与他同行的管家,或者留给他本人。如果你拥有这项权力,那这项权力就是被委托给你的。在所有被委托的权力中,我认为这是一个比较合理的证据:你并不拥有它,或者说,你不能使用它,这就是作者这里讲的“延伸”之意,因为它并没有被委托给你。在对这一论证的总结中,作者谈道:“总之,任何国家都无权以宗教的名义去侵犯其他国家的公民权利和他人的世俗利益。”“官长的权力不能延伸至灵魂的拯救”,这是他在这一论证开头时的阐释。因此,如果我们将最后引用的这些话同等运用到之前的论证中,他的证据即在于,“官长没有任何权利以宗教为借口侵犯任何人的公民权利和世俗利益,因为他没有被授权去对灵魂加以关切”。作者的论证和这里的意思是一样的。而这两者是否能以自身证明同一个问题,我们必须将其留给别人来评判。

你引用作者的论证,而这些论证,他用以表明对灵魂的关切之权并没有委托给官长,“上帝并没有将其委托给他,因为上帝似乎从未将这一权威赋予任何人,以使其强迫别人信奉他所信之宗教”。当我第一次读到这一点时,我承认,我认为这是个很好的证明。不过你说,“这是非常无关紧要的”,你给出的理由是,“因为官长的权威并不是强迫任何人信奉其所信宗教的权威,而仅仅是一种确保其臣民找到通达拯救之路的权威,并使任何人都不再对其漠然视之,等等”。对此,先生,你恐怕自己都忘了,在你这种新的预设(hypothesis)面世之前,作者并没有针对它而写作。因此,错不在他,他没有未卜先知的能力去反驳一种未曾面世的观点。他所思考的仅仅是迄今以来所制定的法律,以及这个世界在宗教事务中所运用的惩罚。在我看来,这些惩罚之所以施加于人,是因为宗教信仰的路径差异。除了强迫他们放弃自己的信仰,并信奉不同于自己的官长所信的宗教,还能有什么?如果这不是去强迫他们信奉官长所信的宗教,请告诉我这是什么?这一点必定只能这么理解,除非可以假定法律不想用惩罚来命令人们如此行事,或者,惩罚并非强制性的,也就是并非作者所抱怨的那种强制性。法律这样讲,“如此做,就得生”,接受这一教义,服从这一礼拜仪式,就会生活舒适、自由自在,否则便要被罚款、监禁、流放或烧死。如果你能表明英国就宗教问题而制定的法律,那我想我会认为,不论在任何地方,任何人因为别人“没有对他们所信奉或拒斥的宗教进行不偏不倚的审视”而惩罚他们,我想,你的理由我可以信服。一般来说,立法者要高明得多,不会去制定无法被执行的法律。因此,他们制定的法律针对的是不信奉国教的人(我们可以知道这些人是谁),而不是谁没有作出不偏不倚的审视(因为我们无法知道这些人是谁)。因此,针对流行的迫害作出一种论证并非与作者无关。他并不知道,任何一个如此自由以至于宣称“官长没有任何权威来迫使任何人去信奉其所信宗教”之人,都如你所做的那样会即刻放弃那些用强力反对持异议者的法律,但却在当旧有的借口不再起作用时,用这种新的诡计将他们置于法律的鞭打之下。在那些被法律所确立的宗教那里,难道你从未听说过如此之事?这种宗教看上去是一种国家当中的合法宗教,并被如此遵从。但世上的这些事情、这些观念并没有超出作者的断言,即“上帝从未授予某个人以强迫别人来信奉他所信宗教的权威”。如果你乐意,我承认,“法律确立的宗教”从基督徒的口中说出来是特别怪异的,但这种说法却特别流行。就像官长的权威可以对任何宗教施以任何强力或制裁一样,不论这种宗教是真正的还是虚假的。我很高兴地看到你对官长的权威有如此深刻的见解,以及,你认同作者的观点,“他没有任何权力强迫人们信奉他所信的宗教”。更不能通过任何法律所确立的东西来为他自己所信宗教的真理性或正确性,或者其他任何一种宗教增添任何东西。

当前,仍要去检视作者的论证是否成立,即便该论证反对以你的方式所施加的惩罚,“因为,如你在此所言,如果官长的权威仅仅在于确保其臣民(你说的是他的所有臣民)找到通达拯救之路的手段,并使所有人都不会对其漠然视之,或拒绝接受——不论是由于缺少这些手段,还是以任何致使其无效的偏见为由而拒绝接受”。如果对他的所有臣民来说,这都是官长的事务,那我希望你或任何人告诉我,将强力仅仅施于一部分人如何可能?除非你仍徒劳地假定,愚昧、粗陋或偏见等仅仅存在于除官长之外的人群中。如果官长所在的教会对拯救之路一无所知,如果在官长这一群体中也存在“不论是由于缺少这些手段,还是以任何致使其无效的偏见为由而拒绝接受”的情况,那官长的权威何以能为他的所有臣民提供发现拯救之路的手段?他的这些臣民必须被忽略,不再为其提供获得拯救的手段吗?还是说他必须同样对其施以强力?这些问题,请告诉我如何解决。官长要去惩罚那些信奉他(官长)所信宗教的人们,以“确保他们找到通往拯救之路的手段,并使所有人都不会对其漠然视之,或拒绝接受”?这些在实践中都是矛盾的,这是对一个人自己所信宗教的责难,任何人都无法指望官长。我敢说你也不会去指望他。然而,“如果他的权威是要为其所有臣民谋求发现拯救之路的手段”,那这正是他必须去做的。如果如你所言,这是如此必要,他必须使用强力的话,我能肯定,在其得到更广泛的运用,惩罚范围比你构想的要更为广泛的之前,强力不会起到相应作用。因为,“如果官长要用强力来确保所有人都不会对其漠然视之”的话,那他难道不是必须去惩罚所有那些对拯救之路漠然视之的人?此外,请告诉我,除了假定国教会中没有任何人对其漠然视之,而国教会之外的所有人对拯救之路都是漠然视之,上述方案何以可行?不是仅仅因为人们不信官长所信宗教而惩罚他们,还能是什么?你否认他在这一点上拥有权威吗?你自己承认,官长不具有使用强力的任何权威,因此,“为了使其臣民谋求发现拯救之路的手段”也不可行。强力有其目的。当强力不合法或不可行时,应将其弃置一旁,作者对强力的反驳成立,即便这种反驳针对的是以你的方式所使用的强力。

不过,像你在前面几页中讲过的,如果你说,官长拥有权威去“惩罚那些拒绝接受合格牧师所宣扬的教义,并使其服从精神管辖,三思而行,不致远离真理”,我不会去理会那些愚蠢的情绪和无情的偏见,因为它们对问题毫无裨益。它们可以被另一方以同样的理由来反驳。对此问题的反驳,作者的论证同样成立,即官长没有如此之权威:因为第一,上帝从未授予官长在宗教事务中为他人判定何为真理的权威,因此,他不能为任何人判定其是否远离了真理;第二,比起对其他人的惩罚,官长从未被赋予任何权威来“对那些拒绝接受合格牧师所宣扬的教义,并不服从其精神管辖的人加以惩罚”。

就作者的论证而言,官长不能从人民那里获得这种权威,因为任何人都无权将对宗教信仰的选择交给他人。对此,你给出下面这个令人愉悦的回答:

关于宗教,由于官长的权力乃是要使人对其拯救加以应有的关切,因此,他们不会盲目地将选择权交给其他任何人,也不会交给他们自己的欲望和激情来规定他们应接受何种信仰和礼拜仪式。如果我们假定这种权力是基于人们的同意而属于官长,这并不意味着他们放弃对自身拯救的关切,而是相反。因为,如果人们在宗教的选择这个问题上如通常所说非常受制于人,就像前面所表明的那样,那么,把选择权全部留给他们自己,就会使他们由于偏见和激情而来回摇摆,或者令他们不足以去思考那些本应独立决定其选择的理由和动机。因此,在此问题上,不把选择权全部留给他们自己是符合其真正利益的。但在这种对他来说如此重要的事务中,应当留意,如果相反的情况不会发生,他可能会去对抗自己的喜好,并依照理性和恰当的判断行事。比起把权力授予我所描述的手持剑刃的官长,人们还能提供什么更好的办法呢?

请你考虑如下两点:第一,当你说“官长的权力乃是使人去对此加以关切”,并由此推出“将此权力赋予官长符合每个人的利益”时,这是否会令人不悦?因为如果这是官长的权力,那这本来就是他的,人们又有什么必要去将权力授予他呢?除非需要去授予官长一种他们已经拥有的权力。第二,你在这里讲的另一件令人愉快的事情是,“官长的权力乃是要使人对其拯救加以应有的关切,使他们不会盲目将选择权交给其他任何人,也不会交给他们自己的欲望和激情来规定他们应接受何种信仰和礼拜仪式,而将这一权力赋予官长则是最好的办法”,也就是让有着相同欲望和激情的官长来为其选择。因为如果他们赋予官长以惩罚他们的权力,当他们对其所信宗教持异议时,“使他们根据自己的理性和恰当判断来行事,甚至对抗自己的喜好”,这就像你自己在其他地方指出的,使他们去思考那些足以说服他们的恰当理由和证据。这一点,比起让别人来为其选择并规定他们应接受何种信仰和礼拜仪式,二者之间的距离能有多远?尤其是如果我们考虑到,在你看来,作者要将每个人对其灵魂的关切单独留给他们自己,这是一件奇怪的事。因此,这种关切被赋予那些“拥有权力去惩罚人们,并使其去思考能够恰当而又充分地说服他们关于他所信宗教的真理性的官长”。显然,这一选择权在官长手中,这就像一个人可以为别人去选择其应当信奉何种宗教,这仅仅是一种用强力来迫使其信奉的权力。

当我说你赋予官长“惩罚人们,以使其思考足以说服他们的恰当理由和证据的权力”,乃是去确信他们(官长)所信宗教的真理性并使人信奉时,我对你或者官长都没有造成伤害。因为在他的观念中,他们绝不会“遵照理性和恰当的判断行事”,而这是你在这里所说的要让官长达成的状态,甚至要对抗“自己的喜好”,直到去信奉他所信的宗教。如果你是一位诚实之人,你就不会说,官长惩罚你,不是要“使你思考任何其他的理由和证据,而是要去思考那些能够说服你的(关于其宗教真理性的)恰当证据”,并使你信奉它。这样一来,你是在前后摇摆。你说“官长没有任何权力来惩罚人们,以迫使他们信奉其所信宗教”,而只能“强迫他们去思考能够说服他们(其宗教之真理性)的恰当理由和证据”。而这些都不过是说,任何人都无权为你选择通往耶路撒冷之路。但领主却可以惩罚你,“以使你去思考那些足以说服你的恰当理由和证据”。凭什么?因为他所走的路是对的,因此要使你加入并追随。因此,你所做的所有事情实际上就是再次回到起点,并把权力交到官长的手里,以另一种借口来强迫人们信奉他所信的宗教吗?作者已足以推翻对强力的这种使用,你自己也不再坚持。不过,我已疲于与你就同一个问题来回兜圈子了。

你说,“人们不能被强迫去思考和审视其宗教的基础,而是应当将(选择权)留给自己,并公正而又勤勉地去探求真理”,这是能想象到的最令人震惊的情况。这一点是你对人类的极大误解。从你的整封信来看,你似乎十分渴望去寻找一种补救方案。而你也在每一页都不遗余力地提供你的方案。但在付出所有这些努力之后,你为什么却又闪烁其词呢?你说,“人们为自己发明了许多不同的宗教”。这一点,我们赞同。“在此问题上,他们不是运用理智和必要的判断自由来探寻真理”,这一点我们也承认。“所有现存于世的虚假宗教都是起源于轻率和带有偏见的思考,而人们在探求真正宗教的过程中对其感到满足,由于缺乏应有的审视,人们接受并坚信它们。”因此,“需要一种补救措施,而我已找到一种,其成功是不可置疑的”。很好,那这种措施是什么?让我们来听听。“为什么持异议者必须被惩罚?”当缺乏审视并非你要惩罚的对象,而只不过是你要去改善的东西,听到你这样讲的人会相信你吗?如果缺乏审视是一种过错,那就必须被惩罚。像你所宣称的那样,如果你对此感到完全满意,那惩罚就是唯一恰当的补救方式。不过,在你所有的论述中,如果你能找到一处地方,在那里,你说在对自己和别人所信奉的宗教进行彻底审视时,那些无知、淡漠、轻率和疏忽之人应当被惩罚,我就会承认你所说的补救的确是一种好的方式。但你从未说过类似的话。此外,我预先告诉你,你不敢这样说。而若你不敢这样说,那所有人就有理由去判断,不论缺乏审视是怎样一种你所极力夸大的一般性错误,都不过是将其作为一种惩罚持异议者的借口。因此,你要么不相信你的补救方式能够治愈这种罪恶,要么根本不在乎这种罪恶能否被治愈。这一点,在你的整个论证中是非常清楚的。那些认真阅读你的信件的人对这一观点会更加确定。你是如此热切地希望用惩罚来使人思考和审视,并使其发现通达拯救之路,但对思考、研究和倾听《圣经》却从来未置一词,而这对基督徒的拯救之路来说,如同那些你并不知道的“可以说服他们的恰当理由和证据”,那些人们远未达成共识的“合格牧师的教导和管辖”,或者是那些“告诉他们已经走上歧途,并给他们指明正确道路之人提供的信息”一样,同样是良好的法则。“你们查考圣经,因你们以为内中有永生”(《约翰福音》第5章第39节),这是我们的救主对不信教的犹太迫害者所说的,同样是在《圣经》中,圣保罗说“这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧”(《提摩太后书》第3章第15节)。

因此,如果你珍惜自己的声誉,就不要再去多说“在宗教事务中,没有折磨、没有刑罚,不将(决定权)留给自己是多么符合每个人的利益”。不要再说“通过让他们思考,使其接受必定能拯救他们的真理”,不要再说“强力和刑罚乃是使人思考的仅存手段”。很清楚,你的意思就是这些。因为,尽管缺乏审视是你所抱怨的唯一过错,惩罚也是在你看来能使人去审视的唯一途径。这构成你这部书的整体思路。但你在其中并未提到那些没有作出公正审视之人要被用强力来使他们作出审视。当我说你不敢这么说的时候,你也不会认为我是在随口胡说。如果你愿意,我会就此给出理由。

1.如果你提议所有那些没有运用“适于显现真理的恰当思考,而是被教育造成的印象、人们的赞美、世俗的尊崇、偏见和不当的动机来决定其对宗教的选择,并在没有作出应有审视的情况下信奉其宗教”的愚昧之人都应被惩罚,那这些人是谁呢?你会建议从你的教会中找出几个人并对其施以惩罚,但这个提议容易得罪太多人,对你来说过于冒险。因为不论教会需要什么样的改革,没有人会感谢你提议将其作为通达上帝殿堂的起点。

2.如果你提议所有那些在审视问题上的无知、淡漠而又轻率之人应被惩罚,那在宽容问题上,你就没什么话可说了。因为如果国家法律的制定应不论其信仰差异,平等对待其臣民,所有犯此过错者要被一视同仁加以惩罚,那么这会立马产生一种完美的宽容,或在宗教事务中表现出强力的效用。因此,如果像你所说,你认为,“促进真正的信仰和灵魂的拯救,人们应被惩罚以使其审视”是如此必要,那就去做吧,但要找到某种方式将强力施加于那些没有作出彻底而又公正审视的人身上。这一点,我赞同。因为尽管强力不是促进信仰的恰当手段,但比起将其公平运用于我们当前看到的各种不当行为中,没有其他更好的办法来表明其无效性了。

3.没有作者倡导的如此广泛的宽容,你无法真正真诚地作出自由而又毫无偏见的审视。因为不论是谁来审视,都必须拥有审判的自由,并遵从他的审判的结果,否则,这种审视将徒劳无益。而这是否会像把人引入你的教会一样,引人脱离你的教会?这是一种极大的冒险。从你的表述来看,你显然不愿冒此风险。如果你属于国教会,很清楚,你的同胞不愿跟你一起去承担这一自由的风险。因此,你必须要么改变你的方法——如果缺乏审视乃是你要去纠正的重大而又危险的过错,那你必须一视同仁地去惩罚那些在此问题上都犯有同等疏忽之过的人们,然后再采取你唯一的手段,也就是你所钟爱的强力,并使之发挥其最大作用;要么,你必须摘下面具,并承认你的构想不是要用惩罚来使人审视,而是要使人服从。因为你的谬误在这个时代是说不过去的。

关于第26页,我认为我已经思考得很充分了。但你从中找到某些值得注意之处。在这一页中,当持异议者没有任何原因而头破血流时,出于丰厚的善意,你给他们递上膏药。你说,“如果基于对问题的这种审视(即通过官长的惩罚而使之审视)”,“他们碰巧发现真理不在官长这边,但即便通过官长对其权力的滥用他们也会获益很多,因为比起之前,他们更清楚真理存在于何处”。这一点,就像你下面所说的一样正确,通过审视,我发现这条路并不通往约克郡。因此,比起以往,我了解得越多,我就越知道我走的路是对的。因为你们当中没有任何人是对的。的确,如果总共有两条路,一条是对的,另一条就是错的。但如果存在一百条路,而只有其中的一条正确时,你通过审视得知我走的那条是错的,但这无助于使你更明白你所走的路是不是对。因为你所行之路为错误的可能性仍然是98∶1。此外,被惩罚过的人可能曾经审视过,而你却可以肯定他什么都没得到。在惩罚问题上,你认为你很好地鼓励了官长,并通过表明受到不同对待之人由此有所收获而对其加以慰藉。相反,在对这一实质的论述中,当对和错的边界被加以探究并应被确立时,官长被要求表明其权威的边界,并被警示当其滥用权力,惩罚不该受罚之人时会带来的伤害,而不能通过考虑受罚者可能有所获益来否认其行为之不义。“我们要通过作恶来行善吗?”有一种人,在谈及官长的责任问题时非常谨慎,在表明其权力边界和滥用权力所产生的不义和恶果问题上十分敏感。至少,只要这种对权力的滥用对他们及其教派有好处,他们就会这样做。我不知道你是不是他们中的一员。但在这里,我能肯定的是,你已不幸陷入他们的错误。你承认,官长在此情况下会滥用其权力,但并未向其指出其中的不义,以及被带着极大信任而交到其手中的统治之权的理由,也就是为了对其所有臣民提供平等的保护。你伪称受罚者可以从中获得好处,因此,你不但不感到沮丧,反而鼓励这种伤害。根据你的原则,这就进入人们对专断权力的自然渴求,以权利之名义,行各种越界之事。

你的论证体系即立基于此,“如果强力,也就是刑罚无论如何都有助于促进对灵魂的拯救,那就存在使用它的权利。而这种权利属于官长”。据此,当迎合他们的喜好或有助于实现他们的目的时,他们会很快找到理由直接对人施以刑罚并使人信奉其宗教。如果对于谋求任何一种程度的荣耀,强力都“或许会间接而又长远地有助于对人们灵魂的拯救”,那么以同样的法则,为什么不能在其有效时,至少是在间接而又长远地为了谋求一种更大程度的荣耀时使用它?因为圣保罗使我们确信,“我们这至暂至轻的苦楚,要为我们成就极度无比永恒的荣耀”。因此,当他们误入歧途时,为什么不能用刑罚来使其走向正确之路呢?如果他们走的路是正确的,为什么不能通过承受苦楚而使其“成就极度无比永恒的荣耀”?不过,不论你如何认为“因为间接而又长远地有效,因此惩罚是合法的”,基于更冷静的思考,我认为,你会怀疑,对那些善于利用苦难之人,不论这些苦难会多么促进其灵魂拯救,并使其对正确之路更为确信,或者获得更高程度的荣耀,但那些使其承受不该承受苦难的人们将为之承受更沉重的罪过,使他们在毁灭的泥潭中越陷越深,因此,他们应被警示慎用其权力。因为不论谁由此获利,若是不加悔改和纠正,他们自己将毫无疑问地失败。不过,通过允许官长滥用其权力,当他惩罚那些本身拥有权利之人时,不论是否会使其信奉他们自己所信宗教,或者不论是否“使他们去思考那些能够说服他们的恰当理由和证据”,你其实是承认作者赞同的所有观点。他所有的努力都是要去表明民事权力的边界,以及,在因宗教原因而惩罚他人时,官长是在滥用手中的权力,因而背离了权利,也背离了其权力的边界。因此,我并不认为这封信的作者的工作是徒劳的,就我而言,我确信不是这样。我希望就目前来看十分清晰的论证来对当前在此问题上的所有滥用加以变革。

当我说你承认作者赞同的所有观点时,不要认为我误解了你所说的“官长滥用其权力”。因为,不但官长在宗教事务中惩罚那些行事正确之人时乃是滥用或误用其权力,尽管如你所承认的那样,他是为了使其思考,而且当他在宗教事务中惩罚某些人以使其思考时,仍是滥用或误用其权力,在信仰和宗教礼拜问题上,每个人都是自己的审判者,任何人都不能代替他来作出判定。因此,你自己也承认,在宗教事务中惩罚别人,尽管是使他思考,但这不在官长的权限内。宗教事务中的惩罚乃在官长的权限之外,这是作者努力为之辩护的。

接下来,你告诉我们,

由于他们对自身的理性之光和良知命令的遵循,(惩罚)给他们带来的所有伤害都不过是一些可容忍的不适。显然,对人类的这样一种伤害无法使之更具资格,因此,不能将此种权力赋予官长,相反,每个人对其灵魂的关切都应仅仅留给自己(就像作者要求的那样),也就是说,在没有任何折磨的情况下,每个人都应被允许,要么,若他乐意,对他的灵魂不作任何关切,或者,对其灵魂的关切遵循的是毫无根据的偏见、莫名其妙的情绪,或是诡诈的诱惑,对这些,他或许认为适合作为其向导。

与官长相比,为什么每个人对自己灵魂的关切之权不能留给自己?难道官长会对此有更多关切?难道一般来说,比起其他人对其灵魂的关切,官长对他自己的灵魂的关切要甚于其他人?难道你认为比起其他人,官长在宗教事务中会更少受到偏见、情绪和诱惑的影响?如果你不能信誓旦旦地讲出所有这些,那么通过这一改变能得到些什么?以及,“为什么每个人对其灵魂的关切不能留给自己?”特别是,如果一个人面临错失真理的严峻危险,那么,“在没有任何折磨的情况下,每个人都应被允许,要么,若他乐意,对他的灵魂不作任何关切,或者,对其灵魂的关切遵循的是毫无根据的偏见”,等等。因为,如果缺少折磨是一种危险状态,人们在此状态下最容易与正确之路失之交臂,那就必须承认,在所有人当中,官长最有可能犯错,因此,如果你将对每个人灵魂的关切交给官长,那将是最不合适的。他从未经历过你的这种对抗错误的唯一手段,也就是你称之为折磨的东西。他从未从你这种有效方案中,也就是从使你去思考的惩罚中得到过好处。而这一点,在你看来是如此必要,以至于认为,缺少这一点,将处于最危险的状态。因此,你告诉我们,“在宗教事务中不要全部留给自己判定,这符合每个人的真正利益”。

至此,先生,我已经查阅了你的整封信件,我认为,我没有遗漏信中的什么实质性内容。如果我遗漏了什么,我一定会听人说起,对此我深信不疑。现在,我把问题抛给你,也让所有人来评判,在宗教事务中,这封信的作者认为的没有任何人拥有使用强力的权利,还有你所认为的官长拥有使用强力的权力,这两种观点哪种更有道理。同时,我对你有个请求,如果你再次写到关于“使灵魂得救的手段”(而这无疑是让一个人动笔的最好的理由),你要留意,不要对如此美好的目标有所偏见,以使你的写作附着太多的派系色彩。

您最谦逊的仆人!

1690年5月27日

[1] 《对〈关于宽容问题的第一封信〉的思考与回应》( The Argument of the Letter Concerning Toleration , Briefly Considered and Answered )系约纳斯·普鲁斯特(Jonas Proast)于1690年就洛克的《关于宽容问题的第一封信》进行的回应。