丽天理地中立人

丽天理地中立人

在巫史占主导的年代,人通过巫与天地“通”,这就是“绝地通天”的基本意思。巫,使得天人相通;史,使得历史延续。

然而,在中国古人的情理结构渐成之后,人的地位在逐渐上升,在远古世界,中国人就将人的地位升华得最为高远。

然而,在中国古人的情理结构渐成之后,人的地位在逐渐上升,在远古世界,中国人就将人的地位升华得最为高远。

从生活美学的角度来看,这作为三才的天、地、人皆是美的。

天地人为何皆美呢?刘勰的《文心雕龙》开篇《原道》开宗明义,陈述了人作为“三才”之一如何与天地参的,且通篇皆含“美意”:

夫玄黄色杂,方圆体分;日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形。此盖道之文也。仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才。为五行之秀,实天地之心。心生而言立,言立而文明,自然之道也。

意思就是说,天地初生之际,便有黑与黄、圆与方之分。日月如重叠之璧玉,显示附着美丽天上之象;山川如灿烂之锦绣,显示大地形貌的纹理之形,这些皆为“道”的大文章啊!

仰观天空,日月发出耀眼光芒;俯瞰大地,万物蕴含丰富文采。由此确立了天高地卑的地位,于是产生了阴阳之“两仪”。只有人参于天地,人身上才孕育天地灵性,这就是所谓的“三才”。人作为五行的灵秀,实际上就是“天地之心”。心生之后,语言才能确立,语言确立,文明才能产生,这就是自然之道呀。

从这天、地、人“三才”的论述,可以看到,就从审美之角度看,天地本有“文”,人作为天地之心,亦有“文心”,因此,天、地、人俱为审美化的存在,可谓美不胜收。

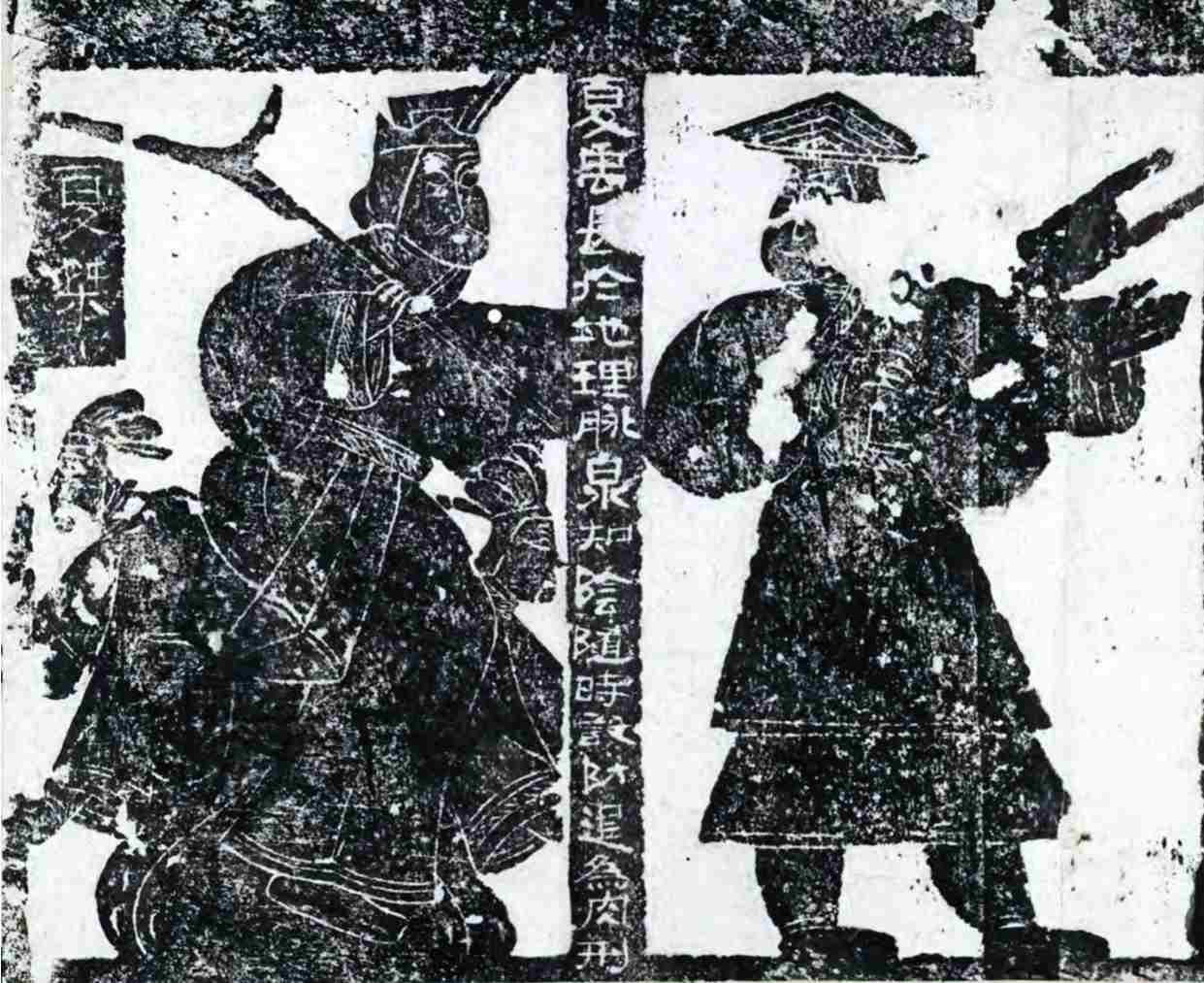

图3-1 大禹(图中右侧人物)造像显示的就是儒家所塑造出的那种人“顶天立地”的想象

关键还在于,那句“惟人参之”,足以证明人之为人的崇高地位。这就是说,“与天地参”,唯“有”人能为之,也唯人“能”为之。这里的“参”,是“共同化育”的意思。无论怎样说,人“参”于天地,并不只是效法天地,这是“比象”的说法。更重要的还有“比德”的意味,人究其根本乃为“性灵所钟”,这里面也有“以德配天地”的原始意蕴。但是,我还要补充的是,在《文心雕龙》之中还有另一重意味,那就是“比美”,天、人、地其实为“三美”,人与天、地“美美与共”。

所谓“人参天地”:“比象”,近似符“真”;“比德”,乃为向“善”;“比美”,是为趋“美”,真善美由此而融合为一,这便是中国人通贯的大智慧。

道家与儒家的主流观念,在“三才”的立场上也是基本一致的。所以,庄子才说,“泛爱万物,天地一体也”(《庄子·天下》),可是这“爱”者,到底是谁呢?或者说,到底谁才能去“泛爱”万物呢?答案当然是人,只能是人,而不是任何一种“齐物”之后的“物”,才能作为爱的主体。

质言之,所谓“人者,天地之心也,五行之端也”,“故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也”(《礼记·礼运》)。按照这种原典儒家的理解,人从来不是与环境脱离的独立的自我,而本身就是感“天覆地载”之德、交合阴阳二气、结合形体和精灵、吸纳五行精华而生,这恰恰是古人对“人”之所以为人的最基本的理解。

所谓人“所以达天道顺人情之大窦也”(《礼记·礼运》),一面是“达天道”,另一面则是“顺人情”,二者恰恰是天然沟通的。由此,天、地、人三才当中作为“心”的人,经由身而与心互动的人,才成了三才之中最内核的参与者。

更关键的是,其中参与的潜在要素乃以“情”参之,由此才能化生出“天不爱其道,地不爱其宝,人不爱其情”(《礼记·礼运》)的大同世界。当然,这里的“不爱”意味着不再吝惜,其意也在于倡导人要不吝其情,人面对天地世界也是充满人情的,这才是中国绵延至今的有情宇宙观。

还是先说上古蒙昧未开的时代,先民往往在身上图绘或刺上各种颜色的图案,这种文身习俗,在世界各地原始民族中都普遍存在。画身或文身出于生存竞争的需要,先民相信,在身上涂抹上色彩,或者雕刻上某些图案,就能得到神灵的庇佑,在严酷的生存环境中立于不败之地。《淮南子》中就有记载:“九嶷之南,陆事寡而水事众。于是民人披发文身,以像鳞虫。”九嶷山在今湖南省南部,在中原文明已经高度发达的时代,那里还是泽国一片。人们靠水吃水,这并不稀奇,倒是“披发文身”的习俗令人生疑——披头散发,在身上刺满鳞虫的花纹好看吗?

图3-2 从武氏祠汉画像石伏羲与女娲像里可以窥见远古中国人审美的踪影

东汉人高诱给出的解释很有说服力:在身上刺满鳞纹,看起来就像蛟龙一样,下到水里谋生活时,就不会遭到蛟龙的侵害了。

如此看来,文身是为了让自身看起来更凶猛、更有威慑力,似乎还谈不上是对自身之美的美化和欣赏。同样,上古神话中的英雄人物,像人首蛇身的伏羲等,在先民的口耳相传中之所以被描述成人首兽身的形象,就是因为他们认为这样的人才有征服自然、统领同类的神力,但是其中无疑蕴含了上古时代最初的美意识。

如此看来,文身是为了让自身看起来更凶猛、更有威慑力,似乎还谈不上是对自身之美的美化和欣赏。同样,上古神话中的英雄人物,像人首蛇身的伏羲等,在先民的口耳相传中之所以被描述成人首兽身的形象,就是因为他们认为这样的人才有征服自然、统领同类的神力,但是其中无疑蕴含了上古时代最初的美意识。

中华民族多元一体格局的形成,既有赖于文化的交流与融合,又建立在武力征伐、统一的基础之上。这二者虽然缺一不可,但相比而言,文化的融合是渐进的、缓慢的、潜在的,而后者是直接的、效用明显的、显在的。从这个格局,我们再来看商周时代理想的男子之美。这一时期人们心目中理想的男子,首先是高大、勇猛、迅捷、富有韬略和智慧。

商人在《商颂》中把自己的先祖汤称为“武王”。对武王的形象,虽无直接的描绘,但从他们所常用的“烈烈”“如获如烈”“勇”“不戁不竦”“莫敢不来享”“莫敢不来王”“松柏丸丸”等词来看,他们理想中的男子,应该是挺如劲松、高大威猛、威仪赫赫,周身闪烁着英武之气的形象。

周革殷命,所依靠的主要手段也是武力征服,因此在周时倍受欢迎的男子,也都是高大、勇敢、孔武有力、迅捷如飞的。《大雅》里描述牧野大战时说:“牧野洋洋,檀车煌煌,驷

彭彭。维师尚父,时维鹰扬……”辅佐武王的吕尚,在战阵中纵横驰骋,像雄鹰一般飞扬!

彭彭。维师尚父,时维鹰扬……”辅佐武王的吕尚,在战阵中纵横驰骋,像雄鹰一般飞扬!

与此同时,中国上古时代对于女人的审美,也形成了某些基本共识。日本汉学家笠原仲二就曾在他所著的《古代中国人的美意识》一书中,根据《诗经》等一系列的中文基本文献,将中国古人所说的美女的面貌与容姿做了概括,由此形成的美的条件主要是:“年轻苗条,肌肤白嫩如凝脂,手指细柔如破土幼芽,两耳稍长显出一副福相,黑发光泽如漆,发髻高梳,簪珥精巧,面颊丰润,鼻梁高高,朱红的小嘴唇,整齐洁白的稚齿,文彩鲜艳的衣装,以及舒徐优雅、柔情宽容的举止等等。”

这些对所谓“美人的古典的、典型的容貌、姿态和动作”的描摹,大概是早期中国的女人审美观了。

这些对所谓“美人的古典的、典型的容貌、姿态和动作”的描摹,大概是早期中国的女人审美观了。

图3-3 仇英 汉宫春晓图(局部) 台北故宫博物院藏

该画卷以初春汉宫为背景,展现了宫中女子妆扮、浇灌、折枝、插花、饲养、歌舞、弹唱、围炉、下棋、读书、斗草、对镜、观画、写像、戏婴、送食、挥扇等宫闱的审美生活,蔚为大观

人之美还有地域分殊,北人之美与南人之美亦不相同。《诗经》大多是北方黄河流域的作品,表现出的是北方的主流人物审美观念。南方长江流域的楚地,则因为生存环境的差异,滋生出了不同的审美趣味和人物之美的理想。这在《楚辞》中表现得尤为鲜明。屈原在《离骚》中自述,说自己有“内美”,又有“修能”。“能”即是“態”(态),古典文献中常常出现“修态”的说法,用来表述美好的人物体态。

伟大诗人屈原通过《离骚》等作品所展现出来的美男子,是峨冠博带、衣袂飘飘,面相清癯、润饰繁缛的超逸形象,与北方男子之美相比,多了几分娴静、优雅、超凡脱俗的气质。

那么,楚地美女与北方美女又有何种差异呢?我们都知道宋玉那段形容“东家之子”美貌的话:“东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太赤。眉如翠羽,肌如白雪,腰如束素,齿如含贝。嫣然一笑,惑阳城,迷下蔡。”

看来,北方的“硕人”,在楚地还称不上美女。楚人心中的美女个头不能太高挑,面色要自然中白里透红,眉毛浓淡相宜,肌胜白雪、齿如贝壳——这是一种细腻的、妩媚的、纤丽的、阴柔之性尤为突出的美!

看来,北方的“硕人”,在楚地还称不上美女。楚人心中的美女个头不能太高挑,面色要自然中白里透红,眉毛浓淡相宜,肌胜白雪、齿如贝壳——这是一种细腻的、妩媚的、纤丽的、阴柔之性尤为突出的美!

我们看,《楚辞》其他篇章中,描述女子体态之美,也多用“丰肉微骨”“小腰秀颈”“粉白黛黑”“靡颜腻理”“蛾眉曼睩”“朱唇皓齿”等语句,足见楚人更欣赏身姿柔婉娇弱、长相妩媚纤丽、体态曼妙多姿的女子。正如谚语所说:“楚王好细腰,宫中多饿死。”

到了战国时代,随着长期的南北文化交流与融合,在人物之美的判断标准上,也出现了一定的融会南北的倾向。但身材高大、长相美好,再加上有知识、有勇力,仍是从商周一直延续到战国时代的人物审美尺度。

从崇尚力与美,到以“生而长大,美好无双”为上、以“知维天地,能辨诸物”为中、以“勇悍果敢”为下,不仅反映出了美与力的这两种素质,在人物品评中的升降浮沉,其间还突出了知识、文化和道德涵养的因素,从而形成了“美”“知”“力”三足并峙、交融的人物审美标准和体系,这便是上古时代的生活美学遗留下来的本土观照法。

图3-4 唐人宫乐图 台北故宫博物院藏

画卷呈现了唐代宫中女眷围桌宴饮行乐之事,她们或手持筚篥、琵琶、古筝、笙与牙板尽情奏乐,或者手持茶盏、茶杓、团扇,听乐、品茗、行酒令