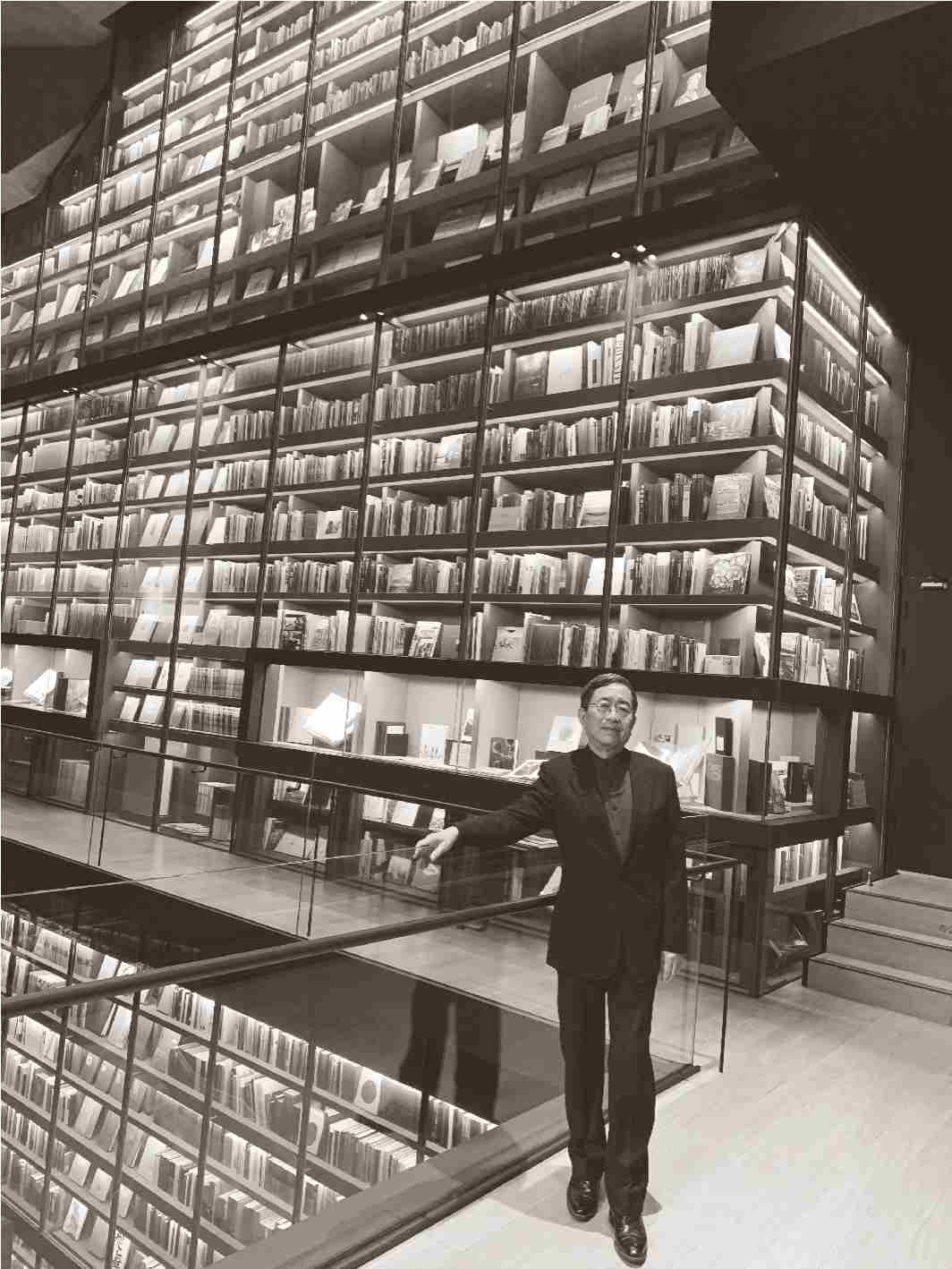

中国当代文学家、美学家、史学家、探险家。

一九四六年八月生,浙江人。早在“文革”灾难时期,针对以“样板戏”为旗号的文化极端主义,勇敢地潜入外文书库建立了《世界戏剧学》的宏大构架。灾难方过,及时出版,至今三十余年仍是这一领域的权威教材。

二十世纪八十年代中期,因三度全院民意测验皆位列第一,被推举为上海戏剧学院院长,并出任上海市中文专业教授评审组组长,兼艺术专业教授评审组组长。曾任复旦大学美学博士答辩委员会主席、南京大学戏剧博士答辩委员会主席。获“国家级突出贡献专家”、“上海十大高教精英”、“中国最值得尊敬的文化人物”等荣誉称号。

在担任高校领导职务六年之后,连续二十三次的辞职终于成功,开始孤身一人寻访中华文明被埋没的重要遗址。所写作品,往往一发表就哄传社会各界,既激发了对“集体文化身份”的确认,又开创了“文化大散文”的一代文体。李光耀先生说:“二十世纪后期,海外华人重新对中华文化产生感动,主要是由于余秋雨先生的书。”

二十世纪末,冒着生命危险贴地穿越数万公里考察了巴比伦文明、克里特文明、希伯来文明、阿拉伯文明、印度文明、波斯文明等一系列重要的文化遗址。他是迄今全球唯一完成此举的人文学者,一路上对当代世界文明做出了全新思考和紧迫提醒,在海内外引起广泛关注,被国际媒体选为“跨世纪十大国际人物”之一。

他所写的大量书籍,长期位居全球华文书排行榜前列。在台湾,他囊括了白金作家奖、桂冠文学家奖、读书人最佳书奖等多个文学大奖。在大陆,获鲁迅文学奖、全国优秀教材一等奖、上海文学艺术大奖。前些年,上海市民海选“改革开放三十年影响最大的一本文学书”,结果是《文化苦旅》。多年来有不少报刊频频向全国不同年龄的读者调查“谁是你最喜爱的当代写作人”,他每一次都名列前茅。二〇一八年他在网上开播中国文化史博士课程,尽管内容浩大深厚,收听人次却超过了九千万。

几十年来,他自外于一切社会团体和各种会议,不理会传媒间的种种谣言讹诈,集中全部精力,以独立知识分子的身份完成了“空间意义上的中国”、“时间意义上的中国”、“人格意义上的中国”、“哲思意义上的中国”、“审美意义上的中国”等重大专题的研究,相关著作多达五十余部,其中包括《老子通释》、《周易简释》等艰深的基础工程。联合国教科文组织、北京大学等机构一再为他颁奖,表彰他“把深入研究、亲临考察、有效传播三方面合于一体”,是“文采、学问、哲思、演讲皆臻高位的当代巨匠”。

自二十一世纪初开始,赴美国国会图书馆、联合国总部、哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学等处演讲中国文化,反响巨大。二〇〇八年,上海市教育委员会颁授成立“余秋雨大师工作室”;二〇一二年,中国艺术研究院设立“秋雨书院”。

二〇一八年五月,“远见·天下文化事业群”赴上海颁授奖匾,铭文为“余秋雨——华文世界最具影响力的一支笔”。

现任上海图书馆理事长。(陈羽)

作者近影。二〇一九年十一月二十一日,马兰摄。

六年前,在澳门科技大学,两位女学生快乐地告诉我:“院长,我们从网上熟读了您的几十首诗,能背诵七八首!”

她们好像就要开始背诵,我连忙阻止,说:“这都不是我的,我没有发表过诗。”

“没有发表,可见是有,那也可能泄露啊。”她们笑着说。

“不会泄露,我的诗藏在心底。”我说。

“还是发表吧。既然出现了那么多冒名者,真身就更应该出来了。”她们说得很认真。

我觉得她们说得有道理,便露出了一个犹豫的表情。

她们看出来了,就紧追了一句:“估计要让我们等多少时候?”

“五六年吧。”我随口一应。

这番对话,她们一定已经忘记。但是,六年到了。

我说,我的诗藏在心底,这倒不是一种腻情的说法。

可能与诗画般的山水童年有关,我历来不管写什么,都在追寻诗的境界,即便是历史散文、学术著作也不例外。因此,看到白先勇先生把我的文章概括为“诗化地思索天下”,立即惊喜地引为知己。

由于我毕生都在写“泛化的诗”,因此反倒把严格意义上的诗挤到角落上去了。这些诗,大多是每天早晨醒来看到窗外云天时的朦胧吟咏,如果后来还想得起几句,那就算记住了。偶尔有闲,还能翻拣出来再改动一些词句。整个过程,都没有用上纸和笔。

这次为了践诺澳门的六年之约,用上了纸和笔。一写,才发现量太少,成不了一本书,还需要大量增补。因此,就搜寻心中存留的各种诗意片段,让它们展延成诗作。前前后后花了几个月,就变成了现在这个集子。

我不是纯粹的专职诗人,平生深入的文化领域很大,自身经历也颇为丰富,因此吟诵所得也纷披驳杂。大凡历史、宗教、国内、国外、人生、艺术、茶水、厨艺,都有涉及。对此我暗暗自喜,因为我的诗化生态就是无边世界。

诗翼无墙,任意翱翔,又随处落脚。既然网上已经栖息着大量不知道从哪里飞来送给我的禽鸟,那么,我自己的禽鸟也就顾不得什么限制了。

但是,虽然自由,却也有一点偏向,那就是我的不少诗句中浸润着较多的古典风味,这与我早年写作古体诗词的“幼功”有关。为此,这本集子也收了一些自己写的古体诗词。

我平日写古体诗词的机会不少。那是因为,总有一些锲而不舍的朋友邀我写大幅书法用于石刻或悬壁,但写什么内容呢?我不习惯用自己的书法抄写别人的诗词,因此就随兴吟咏了。收在这里的古体诗词,我倒是稍稍挑选了一下,留下了当代青年可能比较读得下去的一些篇目。

我写古体诗词,喜欢用毛笔,因此在这个集子里也配上了几份书法,以便让青年读者领略一下中国古代“诗墨互映”的气韵。

这本诗集大致分为四个部分:第一部分写身边滋味,第二部分写天边思绪,第三部分是流年回顾,第四部分是古体诗词。

纷扰时势,有心读诗已不容易。因此,在今天,写诗的人更应该向读诗的人致敬。这些藏在心底的句子,能有其他的心灵来感应,就像在茫茫荒路上见到了几个愿意同行的人,太高兴了。

庚子年秋