第一次听阿劳(Claudio Arrau)演奏是在1951年4月5日,在米兰歌剧院,因为曾经的威尔第音乐学院在二战期间被毁。当时的阿劳,从这个音乐学院到那个音乐厅,辗转世界各地,马不停蹄地举办个人独奏会。米兰四重奏公司是此次阿劳独奏会的主办方,他们能替阿劳租下这个歌剧院的场地实属不易,因为在当时只有具有强大观众号召力的音乐家才能进到米兰歌剧院大厅举行演奏会。歌剧院历史辉煌,从19世纪到20世纪,在这里上演过柏辽兹的《特洛伊人-特洛伊之陷落》,夏庞蒂埃的《露易丝》,齐莱亚的《阿德里安娜·勒库弗勒》的首演,乔尔达诺的《费朵拉》,这些是最早在意大利上演的歌剧;不过在1944年,这个地方也曾很不光彩地接待过贝尼托·墨索里尼,他的最后一次讲话就是在这个地方。事实上,米兰歌剧院并不是一个适合举办演奏会的地方。但在1951年那样的年代,人们有时候还是不得不做些其实并不想做的事情,并要欣然地接受现实。当然,阿劳是一个识时务的人,懂得去适应不同的环境。音乐大厅除了环境不佳,音响效果不尽如人意之外,还有一个很大的缺陷,尤其是在举办钢琴演奏会的时候:钢琴摆放在幕布的前面,这样的话,厚重的幕布会吸收掉一部分的声音。总之,在1952年,米兰歌剧院里,战争的气息还没有完全消散掉。

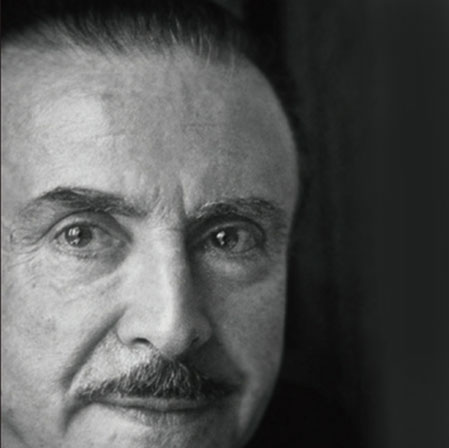

幕布中间走出来一个人,可能是引座员,也可能是个置景工,他把厚厚的幕布的一角拉开——就在这个时候,阿劳淡定地向钢琴走去。当时阿劳44岁,外表看上去更年轻一些,他的头发和胡须精心修饰过,头发抹上了发蜡,穿着剪裁合身并仔细地熨烫过的燕尾服,还有白到有些刺眼的衬衫,前胸还是上过浆的,硬皮鞋闪亮得犹如百瑞耳公司登出的广告样品一般。就外表来说,他似乎是完美的,但并不像一个钢琴家,这种感觉就好比1829年时在维也纳,有一个贵妇人在看过年轻的肖邦后说的那样:“他没有钢琴家的轮廓和姿态。”如果这个男子的动作明显是要坐向琴凳,很有可能会让人觉得他是丽兹酒店的一名服务生,或者是时尚美容沙龙里的一名美发师。如果阿劳在走进剧院时再配上一个斗篷、一顶大礼帽、一副手套和一个手杖(李斯特曾经这样打扮过),观众可能会认为这个男人是一名魔术师。总之,这样的阿劳,可能是一个高档酒店的服务生,一个时髦的美发师,一个出色的魔术师,就是不像一个著名的钢琴家。

卡罗·维度索(Carlo Vidusso)曾经是我的老师,给我教授一门大专课程,他就曾对我说:“不要错过这场演奏会。阿劳已经为四重奏公司举办过两场演奏会,一次在Umanitaria,一次在斯卡拉(演奏肖邦的《E小调协奏曲》)。他是一个喜欢仔细推敲乐谱的人,但我不能说他是那种在袖珍画上推敲细节的画袖珍画的画家:因为他是在大型壁画上推敲。他虽然不属于我偏爱的钢琴家,但也绝没有其他人能做到像他一样。总之,不要错过演奏会。”阿劳演奏会曲目单的第一个曲目是舒伯特的《C小调小快板》,这首曲子被阿劳演绎得无懈可击。我们能明显地感受到他在这首曲子上下的功夫,有一小段阿劳甚至用三重奏谐谑曲的形式表现出来。第二首曲子是舒曼的《幻想曲》Op.17,从这首曲子可以看出阿劳雕琢大型壁画的功夫确实一流:整体线条气势恢宏,细节细腻柔美。演奏的曲子也包括了第二部的最后两章,舒曼当时创作这两章其实有些冒险,因为这个部分即使是最老练的钢琴家也会弹得胆战心惊。不管怎么说,在钢琴演奏技巧方面,阿劳确实令人称赞。

第一部分演奏完之后,观众很热烈地鼓掌,但并不狂热,阿劳极其认真地向观众点头致意了很多次,然后他轻快地走向大幕的中间。但当时没有工作人员来帮阿劳拉开幕布,而且那幕布看上去是从两边合上的,而实际上是其中的一块幕布重叠到了另一块的上面。阿劳没办法迅速找到幕布合上的地方。阿劳,一个时髦优雅的绅士,这时候却紧张慌乱,两只手在天鹅绒幕布前胡乱地探摸着,过了很久,才终于找到幕布的边角,退下了台。而观众似乎是找到了一些乐子,非常开心,低声地笑着,并且给予阿劳鼓励的掌声,一直到阿劳像被吸进黑洞漩涡里一般消失在舞台上。

演奏会第二部分的节目单排得很紧凑:肖邦的《叙事曲》Op.52,《马祖卡舞曲》Op.50no.3,《幻想曲》Op.49,《谐谑曲》Op.54,德彪西《意象》的前几卷,格拉纳多斯(Granados)的《叹息,玛哈与夜莺》《稻草人》。阿劳用他一贯的高贵风雅,泰然自若地演绎了第二部分的曲子,当然第一部分的精彩我们也同样不能忽略。这场音乐会上,阿劳所运用的演奏技巧和他在后期改进后的技术以及在各种录音里我们所观察到的有些细微的不同。当时,阿劳把力量更多地集中在前臂,而不是肩部,他的姿势非常轻巧、优雅,手腕像一个橡皮弹弓一样,非常灵活,手指在键盘上飞舞,如果要给他手臂的动作做一个评价的话,用最准确的话说,像一个舞者。1954年录制的门德尔松的《随想回旋曲》和1961年录制的舒曼的《狂欢节》,可以让我们对阿劳在1951年这场演奏会上所运用的技巧有一个比较完整和准确的印象。不能说阿劳的技巧出神入化,但绝对出色。不过,歌剧院大厅的温度并没有上升,或许是因为格拉纳多斯的那两段,并不是那种专用来点燃观众激情的音乐。如果当时阿劳能把曲目的顺序调换一下,变成——格拉纳多斯、德彪西、肖邦,或许可能会有更好的效果。但是,我相信,对于阿劳来说,获得业界的赞许比获得观众的欢呼更重要。一年后,阿劳再次回到米兰,举办了由另一家公司组织的演奏会,然后1954年,再一次在米兰演奏,那是一场由四重奏公司组织的在斯卡拉大剧院的演奏,演奏的曲目是勃拉姆斯的《第二钢琴协奏曲》。其实我们知道对于一个钢琴家来说,如果业界的肯定超过了演奏会本身的成功,并不能说是一件好事,不是所有人都会高兴的。

那晚演奏会之后,紧接着我就受邀到著名的唱片收藏家阿尔贝托·莫扎蒂(Alberto Mozzati)家中参加晚宴,因为维度索希望能够听听,也希望让我听一下阿劳演奏的阿尔贝尼斯的《伊比利亚》。维度索当时刚刚为RAI电台录制了整部《伊比利亚》,而我当时也正在研究《塞维利亚的圣体节》,所以当时我们都非常好奇一个极其专业的钢琴家是怎样跳进阿尔贝尼斯设下的圈套里的。晚饭后,我们听了唱片,当时还有其他两位客人,我们一起听完唱片后作出了评价,维度索和莫扎蒂在弹奏技巧方面争执了很久后,作出了这样的评价:第一个人认为阿劳的演奏中有一些“修改”,第二个人认为没有任何“修改”。这里顺带说一下:所谓的“修改”就是演奏家在乐谱的弹奏上与作曲家的原作有些许区别,从而在音色上产生了一丝细微的以至于难以察觉的区别,但是维度索和莫扎蒂两人都拥有极其灵敏的听觉。本来他们可能会为这个问题争论好几个小时,只是当时已经十点多了,而且大家还要开始固定的节目——传统的纸牌游戏,因为另外两个人对于阿劳的演奏中是否有所谓的“修改”根本丝毫不感兴趣。四个人围坐在一个铺着绿毯子的小桌子旁(我负责记分)一起玩着纸牌游戏。这里,我想补充一下,可能有些人不知道,莫扎蒂看不见,他是个盲人,我们的纸牌上有盲文记号,作为主人的他自觉避免分发纸牌的任务以及触摸到纸牌,因为有盲文记号,他可以知道是什么牌。所以每次轮到莫扎蒂时,我都很荣幸能够为他洗牌和发牌。

四个人打牌都很聚精会神,当我们出牌时都会大声说出是什么牌,好让莫扎蒂知道。莫扎蒂是一个令人畏惧的对手,因为他几乎能记下所有人出过的牌。我们玩得十分认真,仿佛纸牌游戏的输赢对于我们来说,也是一场捍卫荣誉的战争。不过莫扎蒂似乎不愿意把刚才的话题抛下:“昨天,他在弹舒曼的《幻想曲》时……”他开始谈起昨天阿劳的演奏会,同时不注意地出掉了一张很重要的牌,“昨晚在《幻想曲》的第二部分,阿劳有‘修改’,是因为他弹的是非常完整的乐谱。”“记分。”这时维度索对我说了这句话。维度索是一个伟大的技巧大师,但是因为他没有受过很正统的训练,所以总是受到弹奏过程中出现的小事故的影响,他当时有三个非常强大的对手,三个无可挑剔的炫技大师:阿劳、李帕蒂、米凯兰杰里。阿劳昨晚的演奏他还铭记于心,也不可避免地带来了些许影响。“没有,”莫扎蒂说,“阿劳没有修改,整个晚上是有些小失误,但错绝不会超过四到五个音符。我都不知道他是怎么办到的。即使在《丑角晨歌》中,记得吗?他在四重奏公司演奏了两年,都没有做任何修改,即使是那段恐怖的音符重复的部分。”“如果在《幻想曲》和《晨歌》中,他都没有任何修改,”莫扎蒂听得很仔细,“为什么他要在《圣体节》中做修改?”维度索这时用力地摇摇头。“《圣体节》里面有些曲段太夸张了,比如那段协奏曲,”他低声哼着那一段,“……这段我修改了,吉赛金也修改了——我在录制《伊比利亚》时遇见他,他告诉我他也需要修改一些。”“你想把阿劳的技巧和吉赛金的做比较?”莫扎蒂步步紧追,将自己的看法进行到底,“我再说一遍,我觉得《圣体节》没有一处做了修改。”“也许你是对的吧。”维度索叹息到,同时出掉了一张烂牌丢给自己的牌友:“你在做什么?得分,得到7分”,莫扎蒂说。这时维度索又对我说:“你怎么不记分?”我刚说过,卡洛·维度索是一位技巧大师,而莫扎蒂又把阿劳前夜的演奏活灵活现地叙述出来,因为他知道,阿劳绝对是少数几位能让维度索也感到自愧不如的大师之一。但他同时也知道,维度索作为一位钢琴家,他的眼光也是非常独特的,他的心是非常诚恳的,最终他还是会给予凯撒本属于凯撒自己的东西,给予阿劳本属于阿劳的赞美:无与伦比的技巧,大胆勇敢、新颖独特以及绝对的准确。

我记得,第二年阿劳在新剧院再次演奏,和米兰歌剧院相比,音响效果更不尽如人意,剧院装饰更加令人乏味。不过我只记得,阿劳当时用一流的手法演奏了贝多芬的《钢琴奏鸣曲》Op.111和勃拉姆斯的《亨德尔主题变奏与赋格曲》,全场观众对他准确、流畅和自如的演奏目瞪口呆:看上去那些曲子对他来说毫无困难,仿佛就像在玩小孩子们的游戏一般。一直到1987年,这些年我都在听阿劳演奏,一直追随着他,他录制的专辑数量庞大,在这些曲子中,我见证了他日趋炉火纯青的技术。在1981年还是1982年,我记得不是太清楚,有一个音乐杂志请我给阿劳做一个采访,他们还帮我约好了和阿劳在米兰见面的时间。当时我正在去火车站的路上,他们打电话告诉我演奏会取消了,这也就意味着采访的取消:阿劳在摩纳哥从一间录音室走出来时不慎摔倒,摔得非常严重。当时我非常遗憾,因为从1951年,我就开始欣赏阿劳,对他的无限崇敬和钦佩就在如此简单干脆的情况下戛然而止。即使是最后一次听阿劳,他的演奏中出现不少错误和忘谱的情况,但我还是被阿劳深刻的思想所折服。

80岁的阿劳不能再像过去那样,做一个无可挑剔的演奏者,但是他的眼神却越发闪亮,一直照亮到音乐世界的最尽头,揭开那些隐藏得最深的秘密,揭开那些挡住世俗眼睛的秘密。我相信,能做到这些,阿劳一定不是仅凭着天生的感觉,而是通过一种思辨的推测,通过系统的训练和持续的探索,就像一个勘察者带着一把弯刀在错综交杂的密林里耐心地开出了一条路直到找到他的目标——古文明的纪念碑。阿劳扮演的是介于勘察者和科学家之间的一种角色,或者说是一个科考者。所以在那些能表达阿劳科学精神的词汇中,最后我选择了哲学家这个词,虽然我并不完全满意这个词,因为在他身上还有一缕原始的情感,但总之,我们将会看到,阿劳令人激动兴奋,因为他的哲理并不是所有钢琴家都拥有的。

1987年以后,我就再也没有机会在公共场合听到阿劳演奏了。不过1991年年初,我有幸在摩纳哥见到他。当时我在莱佛士酒店的大堂,正目不转睛地看着当月歌剧节目的海报。我用余光瞥到了一些不寻常:两个人同时向旋转门外走去。我走了过去,因为其中一个人的脸廓对于我来说太过于熟悉,就像是家人一般。我看着两个人消失在人行道上。其中一个男人身形高大,臂下夹着一件厚厚的大衣,正搀扶着旁边那个矮个子,一个背有些驼的老人。那个穿着皮草大衣的矮个子老人就是阿劳,张大着眼睛,目光笃定,眼神却是空洞的。我本想也走出去,和他打个招呼,聊上几句,但是我没有勇气。路的那边一辆“奔驰”等着他们:在高个子男人的帮助下,阿劳慢慢地爬进了汽车,坐在后座上。在第二天早上,当我用完早餐,在餐厅外再次遇见他时,我仍然没有勇气走上前去。他还是被那个高个子男子搀扶着,穿着一件长到脚踝的皮草大衣,眼神迷茫空洞,面无表情。那件皮衣仿佛像一副铠甲似的,将阿劳从肩到脚包裹起来,也阻挡了我上前与之交谈的打算。他一步一步、极慢地走着时,散发出一种令人害怕、紧张的气势,我被这种害怕完全控制住了,所以就只在一旁看着他,仿佛他就像是一个来自其他星球的生物。在1991年的年初几个月,阿劳录制了一些唱片,就音乐来说,可以听出阿劳的意志还是清醒的,就驾驭键盘的技巧来说,可以感觉出那时他的双手还是可以不受阻碍地在钢琴上飞舞的。阿劳在那年6月去世,享年88岁。