中国士绅由朝廷授予官爵功名,理论上讲是因为他们通过了科举考试。清末卖官鬻爵日益风行,这给那些有钱但没有知识的人提供了一条晋升之路。不过,正规的途径一直都是考试,只有那些取得功名的人才能进地方志。考试基本上有三种:先是县、州试,接下来是省试,最后是京试,即在皇帝面前进行的殿试,每一级考试的中榜人数都有定额。因此,各县都有一些生员,大致与人口成比例。但这种功名说明不了士绅的分布情况。再者,

从严格意义上讲生员仅仅是“官府的学生”,是通常所说的“下层士绅”,没有资格被提名任命。举人才有资格获得官职,但由于举人是全省范围的,所以它的分布不均匀。举人的数额较高(通常山东每三年一次会考,考中者都在七八十人左右)

从严格意义上讲生员仅仅是“官府的学生”,是通常所说的“下层士绅”,没有资格被提名任命。举人才有资格获得官职,但由于举人是全省范围的,所以它的分布不均匀。举人的数额较高(通常山东每三年一次会考,考中者都在七八十人左右)

,比进士多,因而更具有代表性。

,比进士多,因而更具有代表性。

由于中国官僚机构实际上规模很小,因此空缺数额总是少于有功名的人数。我们把这些持有功名但不居官位的人看作地方士绅,他们为村社人们所敬仰,出头管理社会的公共事业或在危急时组织团练等地主武装,他们在政治上有径可寻,可以见到县长甚至更高级的官吏。因此,地方士绅实质上包含两层意义:一是他们精通儒家经典,其信仰及行为大约符合正统;二是他们是当地人的合法代言人,能关心本地人疾苦,因而受到地方、县、省甚至国家一级的重视。如果一个地区出了很多举人,那么该地区做官的人也就会多,他们能对国家官僚机构施加影响。

下面我们来看看山东六个地区士绅的分布情况(参阅表1-2 山东省举人分布情况表,1368—1900年)。先让我们从历史角度来考察一下明清时期士绅分布的变化情况。表1-2归纳有关的资料显示出各地区每50年的举人百分比。

这些数字有几个特点。最显著的特点是胶东和济南昌邑一带的举人数整个呈上升趋势,鲁西两个地区16世纪中期后呈下降趋势(1550年前距义和团起义很远,不必过分注意。此外,1368—1400年这段时期比其他时期都短,而且此时刚刚推翻了元朝统治,因此这一时期可忽略不计)。胶东和济南昌邑一带举人数的上升似乎

反映了该地区自明中叶以来的商业化倾向。济南昌邑一带19世纪举人数的上升尤其明显,这与潍县迅速上升为该地区的贸易中心不无关系。在18世纪后半期,潍县只出过15个举人,但到了19世纪前半期则猛增至107个。

反映了该地区自明中叶以来的商业化倾向。济南昌邑一带19世纪举人数的上升尤其明显,这与潍县迅速上升为该地区的贸易中心不无关系。在18世纪后半期,潍县只出过15个举人,但到了19世纪前半期则猛增至107个。

表1-2 山东省举人分布情况表(按各区域所占百分比计),1368—1900年

(续表)

资料来源:《山东通志》。

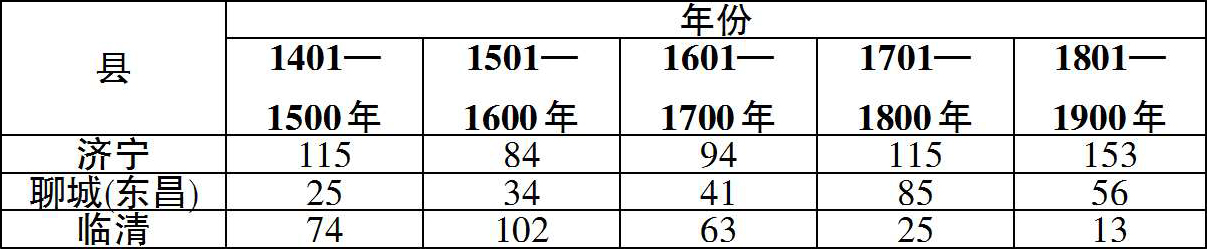

鲁西举人数的下降同样惊人(参阅表1-3 大运河沿岸各县的举人数,1400—1900年)。16世纪前半叶,鲁西两个地区的举人占全省的一半多。到19世纪末,却仅占1/5。不过,举人数量下降的不均衡显示出某些内在的原因。两次急剧下降都与王朝的衰落及变化相关,首先是17世纪早期,其次是19世纪。这两个时期都有天灾人祸,鲁西受害尤深。在某种意义上,如果看一下鲁南山区的情况,

我们就能看到另外一种相反情况。那里相对来说躲过了清军入关或者起义者的侵袭,因而在1600年到1650年明清之际以及晚清鲁西举人急剧下降时期,鲁南举人数却相应增加了。

我们就能看到另外一种相反情况。那里相对来说躲过了清军入关或者起义者的侵袭,因而在1600年到1650年明清之际以及晚清鲁西举人急剧下降时期,鲁南举人数却相应增加了。

表1-3 大运河沿岸各县的举人数,1400—1900年

(续表)

资料来源:《山东通志》。

大运河的衰落是鲁西士绅力量削弱的一个因素。东昌府北的城市尤其显著。表1-3列出了运河沿岸主要城镇百年来举人的数目。事实上,济宁的举人数从16世纪开始显著增加。上已述及,济宁实际上属于长江下游地区,它与该地区的繁荣保持一致。东昌府则直到19世纪黄河改道、切断了它与南方的联系时才衰落下去。临清的举人数下降剧烈,武城比较稳定,德州的下降最为明显(不过仅在19世纪)。

但是,这并不能完整地说明大运河的历史变迁。主要是几个大城市(特别是济宁、东昌和临清)的发展深受运河的影响,运河淤塞时它们也相应地衰落。这些城市均为沿岸码头,贡船在此停下装卸货物,因此它们在商业上的重要性与码头的繁荣密切相关。但令人吃惊的是,运河周围地区的商业发展很是有限。上已谈到,从总体上看,鲁西北是山东省商业最不发达的地区。

那里非农业生产几乎没有,除运河外,交通皆由陆路,且运费高昂。城镇规模也很小,除几个地方生产棉花可以赚钱外,鲁西北地区极少生产生活必需品以外的东西。棉花生产虽然是商业化农业的一种早期的重要的形式,但是,它对该地区经济发展的影响却甚微。首先,棉花使鲁西北成为长江下游的原料供应地;其次,纺织生产仅仅维持自给自足的小农手工生产。这两方面都不能作为富裕士绅阶层的强大的经济基础。

那里非农业生产几乎没有,除运河外,交通皆由陆路,且运费高昂。城镇规模也很小,除几个地方生产棉花可以赚钱外,鲁西北地区极少生产生活必需品以外的东西。棉花生产虽然是商业化农业的一种早期的重要的形式,但是,它对该地区经济发展的影响却甚微。首先,棉花使鲁西北成为长江下游的原料供应地;其次,纺织生产仅仅维持自给自足的小农手工生产。这两方面都不能作为富裕士绅阶层的强大的经济基础。

运河的商业价值之所以有限,原因在于它对华北平原生态的影响。据说,早在16世纪,运河从济宁到临清以西北流向穿过平原,其堤堰阻碍了该地区的自然排水,因为该地区河流是东北流向。因此,运河以南数县不断被淹。

用明代中叶大学者顾炎武的话来说,就是“因河以为漕者禹也,壅河以为漕者明人也”

用明代中叶大学者顾炎武的话来说,就是“因河以为漕者禹也,壅河以为漕者明人也”

。此外,大运河经过地方的农民经常被征调去做苦力,从事疏浚运河、拉贡船过浅水区或卸贡米减轻载重等工作。

。此外,大运河经过地方的农民经常被征调去做苦力,从事疏浚运河、拉贡船过浅水区或卸贡米减轻载重等工作。

我们应当记住,明清维修运河的目的是为了供给京城。总之,开挖大运河不是为了推动贸易发展,更不用说会有助于运河所经地区的发展了。就山东大部分地区而言,大运河仅仅加重了无偿劳力的负担,同时又给当地自然环境带来严重破坏。

我们应当记住,明清维修运河的目的是为了供给京城。总之,开挖大运河不是为了推动贸易发展,更不用说会有助于运河所经地区的发展了。就山东大部分地区而言,大运河仅仅加重了无偿劳力的负担,同时又给当地自然环境带来严重破坏。

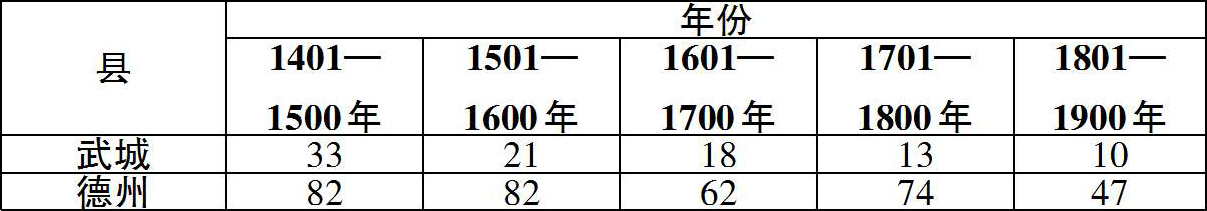

这几点十分重要,因为人们经常认为,大运河有力推动了鲁西的商业化和经济发展(参阅表1-4 大运河沿岸各县举人数百分比)。我认为,从山东士绅分布的变化来看,除对几个大城市外,大运河的影响恐怕一直是消极的。表1-4是大运河沿岸地区的士绅数字(这里用占全省的百分比来表示)。有几点十分明显:第一,

从1550年后,各地区的举人数皆呈持续下降趋势,1550年似乎代表运河积极作用的终结。第二,济宁以北城镇的举人数下降幅度比整个鲁西北地区更大。第三,运河南岸城镇的下降幅度最大。更确切地说,排水遭到运河阻碍的城镇受害最深。

从1550年后,各地区的举人数皆呈持续下降趋势,1550年似乎代表运河积极作用的终结。第二,济宁以北城镇的举人数下降幅度比整个鲁西北地区更大。第三,运河南岸城镇的下降幅度最大。更确切地说,排水遭到运河阻碍的城镇受害最深。

表1-4 大运河沿岸各县举人数百分比

(括号内显示的是指数,以1401—1550年间的比率作为100计)

资料来源:《山东通志》。

大运河地区的衰败实际上只是鲁西衰败的一个特殊例子。该地区农业最主要的问题(除总依赖及时的降雨外)是涝灾以及随之而来的土地盐碱化,而且这一问题日益严重。大运河堤堰阻碍排水,仅仅是问题的一部分。更严重的是,人口的增长导致人们不断侵占过去用来蓄水的沼泽地以及为平原提供自然排水的河床。当农民(一般都有强大的保护人)侵占一年可能只几个星期有水的河床以后,他们得到了肥沃(也可能免税)的土地,但河上游的村庄却在夏季大雨后遭受涝灾和周期性河水泛滥。

这种侵占不断引起械斗和诉讼,可是问题依旧存在,整个地区渐渐地衰落了下去。

这种侵占不断引起械斗和诉讼,可是问题依旧存在,整个地区渐渐地衰落了下去。

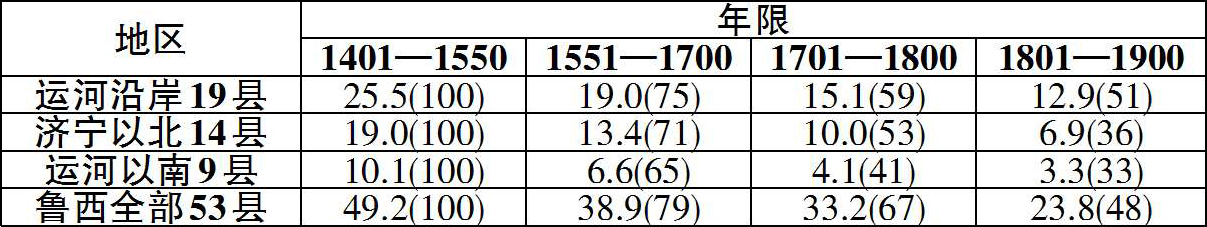

很明显,鲁西士绅数量的下降与环境不稳定和商业不发达有关。特别是大运河和不断增加的人口阻碍鲁西平原的自然排水,加剧了对该地区农业的威胁。如果我们考虑到所有变量,把它们放入一个多元回归方程中——用一个城镇的各种政治和社会经济变量来推测19世纪后半叶该城镇的举人数,那么一个更有趣的现象就会出现[参阅表1-5 举人(1851—1900年)主要变量多元回归表]。表1-5是多元回归的结果。

表1-5 举人(1851—1900年)主要变量的多元

回归表

回归表

(单位:县,不定数n=107)

1.参阅第7页注释①对主要变量的描述及有关资料来源。

2.此为逐步多元回归的结果。星号表示统计频数分布或增量以0.01为基准在多元相关系数平方里有效。

3.第三列部分相关表示将行政区级和人口稳住不变之后其余各个变量的相关数。

就我们的目的而言,表1-5中的第4列最重要。相关系数平方这一列告诉我们变量(举人数)的变化有多大比例是决定于自变量——包括行政区划级别、人口、盗匪数、人均可耕土地面积等等的变化的,在逐步多元回归中,最能解释举人数的自变量首先进入方程。接下来根据第一自变量计算出第二自变量,即在第一自变量条件相同的情况下,哪一个是最影响变量的;在第一、第二自变量条件相同时,又有哪一个最影响变量?以此类推,罗列出相关系数平方的序列,即表1-5。在关于举人人数变化这一统计中,我们清楚地看到,一个州或县的举人数与行政区划级别关系最大。影响举人数字多少的因素一半在于行政区划级别。省会和府治产生了大量与人口数不相称的举人,这非常自然,因为名门望族一般都居住在这些行政中心。

接下来,如果我们稳住行政区级,把人口量引入方程,这时影响其人数变化的因素60%在于人口,理由明显,因为人口较多的县一般都产生较多的中举者。

接下来,如果我们稳住行政区级,把人口量引入方程,这时影响其人数变化的因素60%在于人口,理由明显,因为人口较多的县一般都产生较多的中举者。

在回归的第三列,开始出现有趣的结果。在这里,我们要问:如果我们稳住行政区级及人口不变,那么什么是最能影响举人数的变量?表1-5最后一列“部分相关”数字显示出自第三列后

剩余的各项自变量之间的关系。影响举人人数变化最大的是盗匪的多少,这一统计来自刑部档案的记录。这证明,在我们平均行政区划及人口的举人人数后,盗匪数字的多少比其他自变量都更能影响士绅人数的变化。基本说来,盗匪猖獗的地方,士绅就稀少——这种负相关在度量系数、标准系数和简单相关中已得到说明。有几个因素也许能解释这种相互关系。士绅最可能集中在社会和生态都稳定的地区。而在官府难以控制的边界及易受灾害的平原地区,盗匪活动则猖獗。简言之,稳定地区出士绅,不稳定地区出盗匪。但是,在晚明一段时期以及18世纪中叶以后,鲁西南士绅数量大幅度下降,与此同时,该地区盗匪活动增加。这说明,两者不仅以一种反比关系与一定的生态环境有关,它们也彼此有关。他们之间不确定的关系可能向两方面发展。士绅势力大,盗匪活动就少。而盗匪活动频繁则会导致某些士绅迁移,同时也会导致另一些地方人士热衷于本地自卫,而不是科举及第。

剩余的各项自变量之间的关系。影响举人人数变化最大的是盗匪的多少,这一统计来自刑部档案的记录。这证明,在我们平均行政区划及人口的举人人数后,盗匪数字的多少比其他自变量都更能影响士绅人数的变化。基本说来,盗匪猖獗的地方,士绅就稀少——这种负相关在度量系数、标准系数和简单相关中已得到说明。有几个因素也许能解释这种相互关系。士绅最可能集中在社会和生态都稳定的地区。而在官府难以控制的边界及易受灾害的平原地区,盗匪活动则猖獗。简言之,稳定地区出士绅,不稳定地区出盗匪。但是,在晚明一段时期以及18世纪中叶以后,鲁西南士绅数量大幅度下降,与此同时,该地区盗匪活动增加。这说明,两者不仅以一种反比关系与一定的生态环境有关,它们也彼此有关。他们之间不确定的关系可能向两方面发展。士绅势力大,盗匪活动就少。而盗匪活动频繁则会导致某些士绅迁移,同时也会导致另一些地方人士热衷于本地自卫,而不是科举及第。

下一个自变量是商业税,这是当前最常用的说明每个县商业化水平的方法,但这显然不够充分。

统计频数分布(t-statistic)(与简单和部分相关一样)说明作为士绅力量的一个决定因素——商业发展的重要。它显然比人均耕地面积

统计频数分布(t-statistic)(与简单和部分相关一样)说明作为士绅力量的一个决定因素——商业发展的重要。它显然比人均耕地面积

、地主所有制程度和自然灾害次数(后两项不具有0.01,甚至0.05的统计意义)重要。

、地主所有制程度和自然灾害次数(后两项不具有0.01,甚至0.05的统计意义)重要。

我相信,如果我们有更多可供分析的资料,结果将更令人满意。特别是灾荒统计,它实际上只包括了水灾,统计各种自然(和人为)灾害(旱、蝗、暴乱等)无疑将会有助于解释为什么鲁西士绅稀少。另外,这一统计表格没有把土地出租面积列进去,因为它与举人人数变化不成比例。鲁西南和鲁南山区的土地出租虽然十分普遍,但整个地区又相当落后,地主们粗鲁无知,不以金榜题名为生活目标。

胶东半岛一带更加商业化的土地出租与士绅力量密切相关,这与长江下游流域情况相同,是极为典型的士绅地主。

胶东半岛一带更加商业化的土地出租与士绅力量密切相关,这与长江下游流域情况相同,是极为典型的士绅地主。

不过这个回归分析法确有一个作用:它说明在考虑诸如胶东和济南昌邑一带的商业发展、鲁西南盗匪活动这些问题时,我们的确分别找出了导致山东士绅分布尤其是鲁西士绅力量薄弱的那些重要因素。士绅阶层的软弱是鲁西生活的一个关键方面,这在士绅稀少、维持本地正统和稳定的地主也极少的鲁西北尤其如此。由于缺乏这种士绅阶层,所以鲁西地区异端活动盛行。现在我们必须来看看该地区的异端宗教及其民间文化方面的情况。