机会偏爱有准备的人。

——出自路易斯·巴斯德,约1854年;引自R.瓦勒里——拉多,《巴斯德的一生》,R.I.德文舍尔译,纽约:花园城市出版社,1927年,第76—79页

许多发明家和探索者把他们的发现归因于“意外”“缘分”或“机遇”。尽管他们这样说,但历史学家和科学哲学家们还是仅把“机会”视作一个小角色。只有当观察者知道某个东西被遗漏或被需要时,它才有可能被找到。一个正在寻找一些别的东西的观察者可能会因为一个意想不到的巧合注意到一系列情况。但是,只有当观察者有一定洞察力或特殊知识时,他才能将这一系列情况关联起来,从而有所发现。这种洞察力或特殊知识,才是所谓的“幸运券”。机遇可能曾频繁发生却没有任何“发现”。例如,像圣马丁这样的“意外”可能早就发生过,但博蒙特在其他地方的研究使他有意识地利用了圣马丁这个胃瘘。科学交流的模式、对一种方法的有意识发展、实验室的存在——甚至在某种程度上,相关研究经费的数额——都趋向于减弱所谓机遇的作用。

生理学因其对实验的崇尚而成为一门独立的学科,自那以后,它与医学的相关性增强了。事实上,这两者是相互依赖的:生理学家需要临床医学来了解如何进行手术并如何保证实验动物的生命;而医生需要生理学来证明他们的主张是科学的。在欧洲,杰出的生理学家们虽然都接受过医生培训,但他们更多地在科研机构工作,而非医学院。在北美,解剖学从医学院建立之初起就一直是医学训练的一部分,但是,生理学却是后期引入的。威廉·奥斯勒将生理学与医学的结合称为“真理的成长”,他的职业生涯贯穿了这一过程。

生理学与医学教育的结合是19世纪末20世纪初的一个项目。在英国和美国,它涉及许多杰出物理学家和科学家在国际范围内的努力,他们中的许多人都曾去过其他国家进行研究或参加他们协会的会议,包括牛津大学的约翰·伯顿-桑德森、剑桥大学的迈克尔·福斯特、巴黎大学(及哈佛大学)的查尔斯·布朗-色夸,以及哈佛大学毕业的医生约翰·C.道尔顿。1855年,三十岁的道尔顿成为美国第一位生理学教授。他在哥伦比亚大学内科和外科学院的这份任命非常早——大多数医学院的生理学主席和教授职位都是1870年后才出现的。例如,1871年,内科医生亨利·P·鲍迪奇成为哈佛大学第一位生理学医学教授,但他之前在其他院系已经担任过教授一职。美国生理学协会的五位创始人中,包括鲍迪奇在内的四位是旅居欧洲的医生。加拿大金斯敦市成立了一所短期的兽医学校,其目的只是给当地医学院提供进行动物实验所需的专业技术人才。到了20世纪的头几十年,生理学界定了医学科学。

与博蒙特不同,很少有生理学家有机会能够对那些在特殊事故中的幸存者进行研究。在试过了观察、干预,甚至移除某些身体部位以探索其功能之后,有些人——如桑托里奥,开始利用自己的身体或学生志愿者的身体。另一些人则利用被收买或被强迫提供服务的弱势群体:患者、贫民、死刑犯、士兵、妓女、乳母,以及不同种族的人。纳粹医生的虐待行为包括在未经同意的情况下对人们进行所谓的科学实验,这些实验往往以谋杀收尾(见第十五章)。二战后,在对医生的审判中,这些可怕的做法被发现,从而产生了《纽伦堡法典》(Nuremberg Code,1947),该法典概述了人体研究的伦理基础。1964年的《赫尔辛基宣言》更充分地体现了这些原则。

然而,生理学家大多使用动物作为实验对象,动物的选择既受到可用性和成本的影响,也受到与人类相似度的影响。在整个19世纪中,各种各样的动物被用于实验,包括大鼠、小鼠、兔、猫、狗、猴、牛、马、羊、猪、雪貂、豚鼠,以及各种鸟类、鱼类、爬行动物和细菌。甚至在中世纪之前,麻醉尚未被发明,也存在动物实验。为了科学的需要而牺牲动物的生命和福祉,这种行为遭到了强烈的反对,反活体解剖团体也随之形成,这些团体的原型往往是成立多年的、致力于防止动物虐待的个体。动物权利的概念出现于19世纪晚期,并在19世纪60年代被牛津大学的一群知识分子和澳大利亚哲学家彼得·辛格——《动物解放》(Animal Liberation,1973)的作者广泛推广。极端分子对实验室发动了暴力袭击。这一运动带来的持续压力,导致了实验室动物护理国家标准的颁布以及检查和修正系统的建立。它促进了生物伦理学作为一门独立学科的兴起(见第六章),并在研究人员、医生和患者中引发了一系列对抗反应,他们希望通过解释动物研究的益处来减轻激进分子的威胁。为此,他们创立了新的组织,如研究伙伴(Partners in Research,加拿大,1988年)、美国医疗进步组织(Americans for Medical Progress,美国,1991年)和医疗进步联盟(Coalition for Medical Progress,英国,2003年)。历史学家和伦理学家至今依然对动物权利这个问题很感兴趣。

于1901年首次颁发的诺贝尔医学奖同时也是生理学奖。一般来说,这些奖项被颁布给把生命过程简化成物理化学机制的人。也就是说,这些奖项表明了机械论的胜利。心脏的收缩和循环不仅与电学有关,也与肌肉有关。呼吸也不再是一种单纯的肺部现象,而是一系列运作于细胞、细胞器(亚细胞结构)和分子层面的化学活动(见第八章)。20世纪初,激素和维生素被认为是生命进程中的酶类——前者是有机体体内生成的;而后者是外来的,由其他生物合成(见第十三章)。1944年,新斯科舍的奥斯瓦尔德·T.艾弗里确认了遗传中的化学物质——核酸,从而将遗传学的新领域转移到了分子基础上(见第四章)。从20世纪50年代开始,心理学和精神病学越来越多地和生理学联系在一起。因为在生理学中,感知和运动都是以可以被测量并控制的机械论术语阐述的。帮助精神分裂症患者控制症状的强力镇静剂(神经抑制剂)的出现似乎进一步证实了某种化学精神理论。锂的出现对于躁郁症患者来说也是同样的作用(见第十二章)。通过参加国际会议,罗特舒以图表的形式描绘了生理学作为一门独立学科的迅速崛起——1889年的第一次会议有来自18个国家的124名代表参加,到1968年,已有来自51个国家的4300名代表参加。

但相对而言,现在参加通用生理学会议的人少了。如今的生理学家们的专业化程度远超过了他们的前辈。对结构、功能以及功能故障(疾病)感兴趣的研究人员——解剖学家、生理学家和内科医生,围绕机能系统组建了不同的知识群体包括循环系统、呼吸系统、生殖系统、消化系统,以及最重要的神经系统。

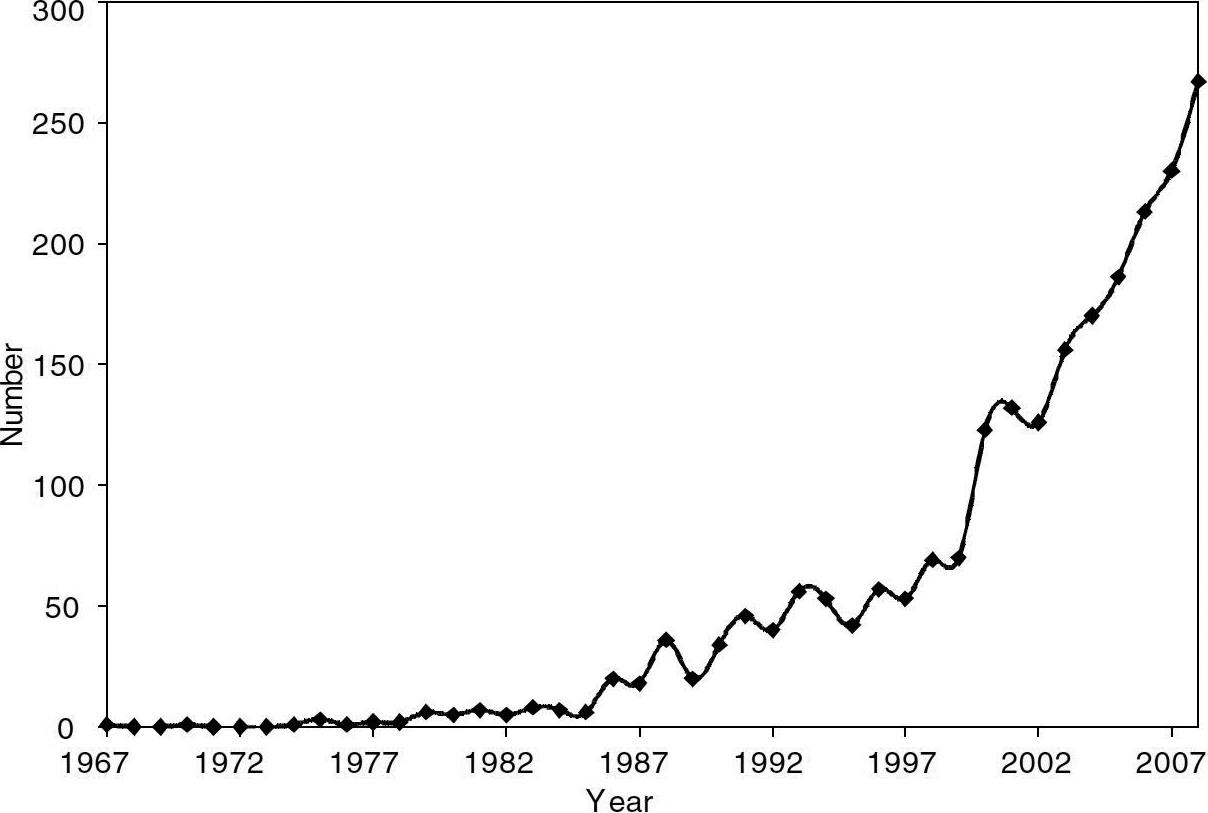

比如,神经科学的历史告诉我们,对精神、大脑和神经的研究可以追溯到久远以前,甚至文字刚出现的时候。这一发现没错,但早期的研究人员在检查大脑的同时,也将注意力转向了胃和肌肉。从书籍和期刊的标题来看,“神经科学”一词被用来命名一个科学领域的研究是在20世纪60年代初的时候。根据医学文献搜索,最早在其标题中使用“神经科学”一词的文献发表于1967年(见图3.4)。各种神经科学协会在20世纪70年代成立并开始举行年度会议(美国在1971年、欧洲在1977年、日本在1978年)。在标题中使用“神经科学”一词的期刊也于20世纪70年代开始出现。如今,神经科学已经是一个建设良好的学术领域,它的历史也由1991年成立的一家杰出期刊与1995年在蒙特利尔成立的国际神经科学史协会制度化了。换句话说,神经科学这一庞大的跨学科领域是由生理学的重新定义和精细分科发展而来的。同样的道理也适用于许多其他不同功能系统的研究。

图3.4 1967年至2008年Medline[Medline是美国国立医学图书馆(The National Library of Medicine)建立的国际性综合生物医学信息书目数据库,是当前国际上最权威的生物医学文献数据库。]数据库收录的文章标题中出现“神经科学”一词的频率越来越高。来源:Medline,2603条标题搜索结果,2009年6月20日。

实证主义在科学界的持续主导地位意味着我们的研究方法需要数字——即使对象是生命中那些看起来完全是定性而不是定量的方面。人们并非在质疑生命质量的相关性,也不是在质疑精神与心理健康对人体整体功能的重要性。执业医师们希望能把这些定性特质作为他们研究及实践中的考量因素。但是,如果无法将一个问题用可测量的术语重新定义,那么几乎是不可能科学地处理它的。因此,一些将定性问题量化的方法出现了。比如,用来衡量与健康相关的生命质量的方法——疾病影响程度量表(1975年)、生命质量指数(1981年)、麦克马斯特健康指数问卷(1982年)、健康质量等级(1984年)和埃德蒙顿症状评估等级(1991年)。20世纪90年代初,一份关于生命质量研究的期刊开始发行。一些临床实验力求将物理治疗加入到对心理、思想、情感、人格、精神和行为相关的治疗中,这些实验中广泛使用到了上述方法。实证主义界定了生命质量领域:2007年,在国际生命质量研究协会第十四届年会上,“测量”的相关字眼(measure,measuring,measurement)在大约三百七十篇摘要中出现了七百多次。如果没有这些定量工具,对定性问题的讨论就会沦为生机论、思辨论,甚至目的论,从而变得不再科学。

施塔尔、谢林和其他现在被称为(有时还会被嘲笑的)生机论支持者的人,也同样困扰于这种心灵和身体问题。在依赖量化指标来表达定性特质时,我们不妨记住克劳德·伯纳德的观点:生命的大部分是定性的——数字只能帮助我们理解它,而不是界定它。

生机论与当代科学其实不无关系。激素就是个典型的例子,它在生机论和机械论之间提供了一个有趣的桥梁。“激素”这个词来源于希腊语òρμωντα(hormonta,意思是“我唤起”或“我兴奋”),希波克拉底和两千年来的其他医学作家都用这个词来描述生命原力。“激素”是一个现代科学名词,由英国生理学家W.M.Bayliss和E.H.Starling创造于1902年,也正是这一年,他们宣布发现了促胰液素。换句话说,当现代激素最初被构想出来时,它被谨慎地当作生命原力的一种化学性传导物质。在最近发现的激素中,包括了19世纪70年代中期发现的内啡肽。内啡肽的分泌来源于对愉悦事件的反应,它可以与体内受体结合,后者也能与多种毒品结合。与其他物质相比,内啡肽似乎更符合精神与身体联系中的机械论概念。维生素的概念也同样激动人心,因为它似乎解决了生命化学中的神秘问题。所有内分泌相关发现或维生素的发现都保持着极高的学术热情,这一点都反映在诺贝尔奖上。(关于胰岛素,见第五章;关于性激素,见第十一章;关于内分泌学与压力,见第十二章;关于维生素,见第十三章。)

西方社会热衷于用化学和物理术语来解释运动、意志和思想,并认为这是医学和生理学领域最重要的成就。人们很可能会问,为什么物理化学的发现会带来名声和回报,而其他不那么符合还原论的观察却不受欢迎呢?比如,为什么科学家莱纳斯·鲍林和国际医师防止核战争联盟(International Physicians For the Prevention of Nuclear War,简称IPPNW,见第六章)创始人,可能阻止了成百上千万人的死亡,甚至可能阻止了潜在的全球毁灭,然而他们被授予的是诺贝尔和平奖(Nobel Prize For peace)而不是医学奖?医学与实验生理学(以及与之相关的实证主义)的紧密联系,能否解释社会、文化、环境和经济等难以量化的因素对健康的影响?医学关注治疗而不是预防,这是它与实验生理学联系的结果吗?这种联系能解释医学上对生物疗法和机械疗法的偏爱吗?

皮克斯通等历史学家曾试图将生物学中的哲学态度与个别科学家的政治和宗教观点联系起来。他们已经发现了一些相关性,但还没有达成普遍共识。事实上,一些有说服力的论据表明,所有的科学都同时具有生机论与机械论、思辨论与实验论的性质——不同的是科学家愿意从何种程度上承认这一点。由于认识到“生机论”所蕴含的负面意义,一位医生兼历史学家将生机论和机械论之间的争论描述为“谦卑者”和“傲慢者”之间的斗争[乔治·冈圭郎,《认识生命》(connaissancedelavie),1980年出版于巴黎,第86、95、99页]。那些试图解决生命中还不能用“科学”术语表达的方面的人被称为生机论者,这个称呼通常被其他人而不是他们自己使用。生机论者触怒了支持还原论的机械论者,因为前者被认为过于谦卑——致命的谦虚,即节制(sophrosyne)、傲慢(hubris)的对立面[法兰斯·英吉尔芬格,《傲慢》(Arrogance),新英格兰医学期刊303期,1980年,第1507—1511页]。作为报复,还原论者也攻击了生机论者,不仅仅出于一些傲慢自大的情绪(尽管这是一部分),还针对生机论者强加于调查研究中的一些限制条件,因为某些条件,如态度、个性、愉悦和价值,是无法控制或衡量的。诺贝尔奖获得者彼得·梅达瓦曾写道,生物学家不需要再提及生命原力(vital forces)了,生机论观点也跌入了“被忽视的边缘”[梅达瓦夫妇,《从A到Z:一本哲学的生物学词典》(Aristotle to Zoos:A Philosophical Dictionary of Biology),哈佛大学出版社,1983年,第277页]。但是所谓的生机论者拒绝忽视那些至今仍无法测量的现象,这些现象有可能构成了生命最重要的方面。

1962年诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森,都受到了埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)《生命是什么》一书的影响,书中以物理学家视角对遗传学进行了普及。克里克研究生物学的方法与薛定谔截然不同,因为克里克是一个无神论者,而薛定谔对生命的看法则属于生机论。不过,薛定谔发现很多生物学所独有的特性,比如遗传,同样适用于物理学家用来成功分析无生命物质结构的方法。克里克认为这点发现很有价值。

——埃洛夫·阿克塞尔·卡尔逊,“弗朗西斯·克里克”,丹尼尔·福克斯等,《诺贝尔生理学或医学奖得主》,纽约:加兰出版社,1990年,第111—112页

对于生命的科学探索不能以目的论为框架。但是这是为什么呢?这是所有科学(及历史)问题中最有吸引力的一个。而对这个问题的思考将继续在富有创造力的科学家头脑中蓬勃发展,即使由此被贴上“生机论”的标签,他们的想法也无法被遏止。即使对那些假装否认生机论的人来说,这些不可简化的复杂过程的概念也仍然是有帮助的——就算只是为了给某些无法解释的问题提供一种统一用语:是什么让DNA分子解链?为什么有些人的精神正常,而有些人精神失常?为什么我们在活着的时候不会腐败?为什么有些物理化学的混合物是有生命的,而有些则是死物?有一个非常奇妙的现象:获得诺贝尔奖的科学家们最终写出了哲学论文。他们在论文中承认了一些问题,这些问题(还)不能通过实验调查得出结果以推动进一步的研究。(在阅读这一章时,我的生理学同事史蒂文·伊斯科观察到:同样获过诺贝尔奖的人文学者却很少反过来研究科学!)

拓展阅读建议 参考书目网站:http://histmed.ca.