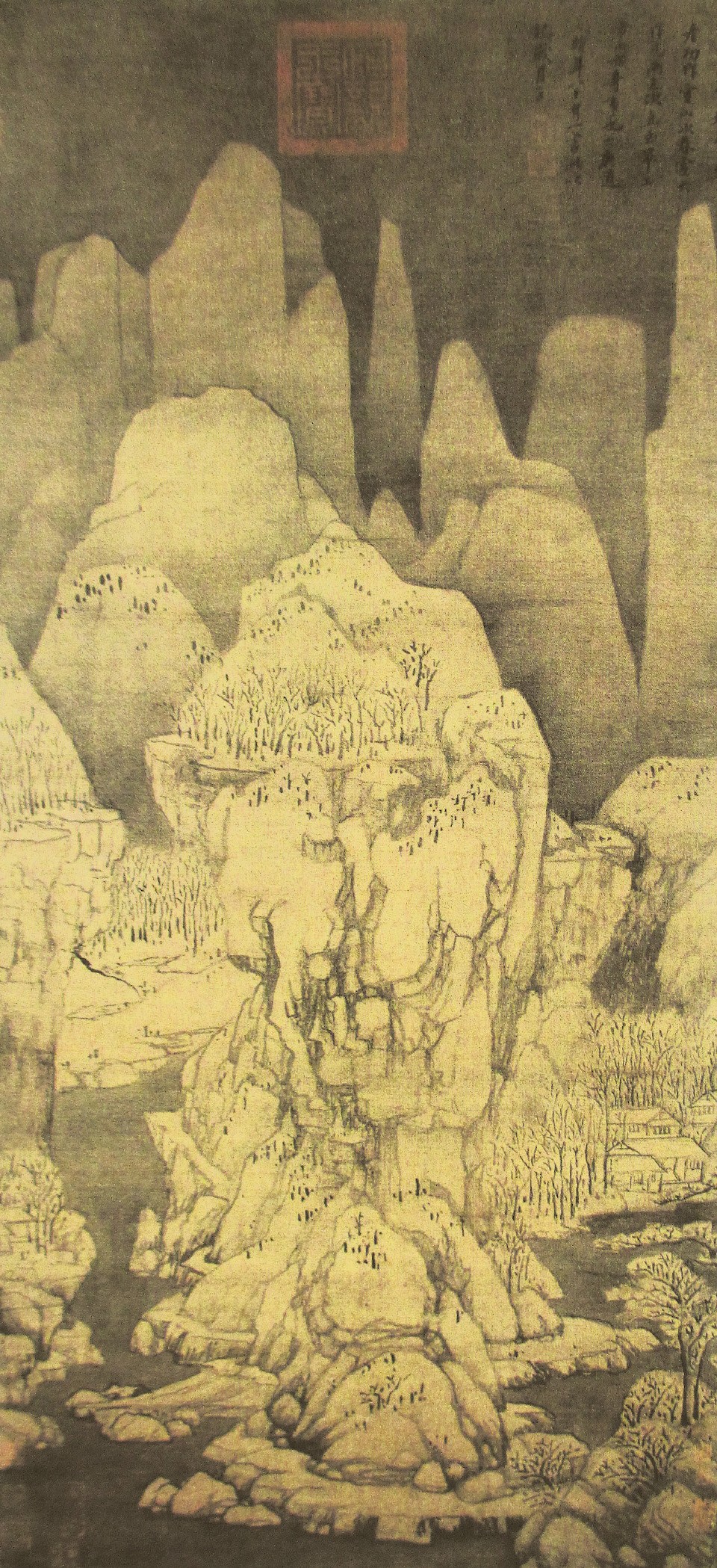

《九峰雪霁图轴》,绢本,墨笔,淡着色,纵117.2厘米,横55.3厘米,是北京故宫博物院的国宝级珍藏。

图作于元至正九年(1349年),黄公望时年八十一岁,属其晚岁之作,有极为精审的笔墨效果。图中传递出微妙的生命感觉。大痴记载道,他画此图时是一个早春,作图过程中,大雪纷纷,停停下下,他和着飘飞的雪花,反复渲染涂抹,待雪停了,天晴了,整个世界沐浴着一片圣洁的光辉,他的画也终于画成了。他的画,是大自然万千变化的记录,也是他心灵的呈现。这满幅雪后初霁的洁白和灵动,是他的欣喜,他的性灵腾迁,真像“哦,春雪——”的诗人吟诵。

画面右上方画家自题:“至正九年春正月,为彦功作雪山,次春雪大作,凡两三次,直至毕工方止,亦奇事也。大痴道人,时年八十有一,书此以记岁月云。”下钤“大痴”(朱)、“黄公望印”(白)、“大痴道人”(朱)三印。

黄公望《九峰雪霁图轴》 北京故宫博物院 117.2cm×55.3cm

前人评黄公望画,说其“扑扑有仙气”,《九峰雪霁图轴》和很多黄公望的其他作品,的确有突出的“神圣性”特点。他的画总是高洁明朗,给人超越凡常、仰望天宇的感觉。黄公望是全真教徒,其教中好友张雨说他:“全真家数,禅和口鼓,贫子骨头,吏员脏腑。”全真教是宋元时期产生的以道家思想为基础、融合儒佛二家思想的道教派别,元代是它发展的全盛期,在艺术家中影响尤大。上款“彦功”,乃元代著名学者、书法家班惟志(字彦功,号恕斋),时任江浙儒学提举,好佛教,曾为皇家抄录《大藏经》,对全真教深有体会。黄公望与之情志相投,他花了数日时间,为朋友画这幅画,这是二人的心灵对话,其中有潜在的宗教因素。江南松江府一带有九座道教名山,如天马山、机山、横云山、小昆山等,号称松郡九峰,山并不高,但道教的香火很浓,此图在历史上被称为“九峰雪霁”,或与道教圣地的因素有关。

但我们不能将此图当作宗教信仰之作来理解,此图重要的是传达了艺术家独特的生命感觉。如果说此作有“仙气”,它的仙气落在人间,落在凡常生活中。观《九峰雪霁图轴》,就像听一首神秘而庄严的音乐作品,山峰一一矗立,如苍茫天际中绽放的洁白莲花。山如冰棱倒悬,装点出一个玉乾坤。雪卧群山,画家没有画透亮的光影在琉璃世界中的闪烁,而画山峰沐浴在雪的怀抱中,色调微茫,气象庄严静穆。山峦以墨线空勾,天空和水体以淡墨烘托,以稍浓之墨快速地勾点出参差的小树,山峰下的树枝如玉蕊摇曳,笔势斩截,毫无拖泥带水之嫌。这雪后静卧的群山,可以说不高,不远,不深,不亮,也不冷,通体透彻,玉洁冰清,不似凡间所有,却不失亲切。而这通体透灵的琉璃世界,是用水墨营造出的,由此可见水墨的不同寻常的表现力。

黄公望一生好画雪景,雪是中国画的永恒主题。王维的《雪溪图》《袁安卧雪图》等开辟了一个独特的传统。所谓雪涤凡响、棣通太音,冰痕雪影中,注满了艺术家追求安顿性灵的理想。雪是清净身,雪的冷寂和明澈,将人导入深沉的内心体验中。唐司空曙有诗云:“闭门空有雪,看竹永无人。”琉璃世界,一片静寂,深心独往,孤意自飞。空灵中有清净,有永恒的宁静。黄公望的雪图,被视为王维之后的又一高峰,对后代文人画有重要影响。