众所周知,“军票”是具有征集物资功能的特殊货币。西南战争时期,西乡隆盛军队发行的“西乡票”,是近代以来日军“军票”的雏形。甲午战争期间,日本军政当局虽有意发行军用票,但直至战争结束也未实施。日俄战争后,日军在中国战地多次发行军用手票(简称“军票”)作为“征发”当地物资的特殊票据。全面抗战时期亦不例外,据日本学者统计,至太平洋战争末期,包括南方开发金库在内,日本军政当局发现的军票总额高达220亿余圆,日本所发动的侵略战争被称为“军票泛滥的战争”亦不为过。

1937年11月,基于日本阁议,登陆杭州湾的日军柳川兵团于华中沦陷区内首次使用军用手票。1937年11月初,柳川兵团携带的军票仅62.5万日圆,作为一种“征发”票据,军票主要为华中日军用于物资采购。随着战事规模的扩大,除“征发”华中沦陷区民间的物资之外,战时日军发行的军票还被赋予回收日本银行券的功能。

1937年11月,基于日本阁议,登陆杭州湾的日军柳川兵团于华中沦陷区内首次使用军用手票。1937年11月初,柳川兵团携带的军票仅62.5万日圆,作为一种“征发”票据,军票主要为华中日军用于物资采购。随着战事规模的扩大,除“征发”华中沦陷区民间的物资之外,战时日军发行的军票还被赋予回收日本银行券的功能。

全面抗战爆发之前,在上海的日侨约3万人,其生活生产所使用的货币基本为法币,仅有日本海军上海陆战队于公共租界虹口地区内使用日银券,用于采购一些日商生产的日用品,日圆并不作为结算通货而被使用。全面抗战爆发之初,与华北日军使用的货币“朝银券”不同,日军上海派遣军于淞沪战场使用的货币主要为日银券。当时华中日军官兵俸给、薪资、采购物资所需货款皆以日银行支付;而在“征发”中国民众的物资时,日军主要支付军票或小额的法币。不久,日银券伴随日军的侵略大量流入上海等地,从淞沪会战爆发至1938年7月的近一年间内,日银券在上海的流通额已达3500万日圆,当年年末则至5000万日圆。

然而,日银券的流通领域狭小,大多集中于上海虹口地区,几乎未能于租界核心区域或华区流通。沦陷区民众或第三国人即使获取日银券,也会尽快将之通过日本银行、商社回流。日银券作为日本国内的货币,不仅不能达到“征发”物资的目的,而且因为战争初期日圆与法币在汇兑上保持等值的关系(即日圆1圆=法币1元=英镑1先令2便士),1938年3月以来伴随法币价值的下跌,上海汇市日圆的价值亦为之牵动,由此导致当地流通的日银券与日本国内的日银券价值上出现差距。中日商人将华北的日本银行券、朝鲜银行券运入华中,于上海汇市低价换购成法币,将之回流华北后等价兑换成“联银券”,因华北“联银券”与日圆等值联系,故能从中获得更多朝银券或日银券;此外,中日商人也可利用上海汇市日银券与日本国内日银券存在的价值差,将日本国内的日银券折换成外汇、黄金后走私至上海,再将之兑成上海日银券后带回日本。商人的这一投机操作自然导致日圆金融圈的紊乱,引起日本军政当局的高度关注。作为防止汇市投机活动的应对之策,日本军政当局规定:禁止华北沦陷区内流通法币南发券,限制使用100日圆大额面票券,限制日本银行对外贷款,限制上海地区日银券流入日本国内,禁止向外国银行抛售日圆,鼓励储蓄与购买公债等。因华北、华中沦陷区内货币体系迥异,这些措施不能从根本上解决日圆金融圈内日币价值间实际存在的差异,故而日本军政当局考虑使用一种“新货币”作为日本银行券的替代品。1938年9月,日本军政当局制定《为军票流通及其价值维持之对策》,决定于华中作战区域之内以军票代替日银券而于日常一般流通使用。

然而,日银券的流通领域狭小,大多集中于上海虹口地区,几乎未能于租界核心区域或华区流通。沦陷区民众或第三国人即使获取日银券,也会尽快将之通过日本银行、商社回流。日银券作为日本国内的货币,不仅不能达到“征发”物资的目的,而且因为战争初期日圆与法币在汇兑上保持等值的关系(即日圆1圆=法币1元=英镑1先令2便士),1938年3月以来伴随法币价值的下跌,上海汇市日圆的价值亦为之牵动,由此导致当地流通的日银券与日本国内的日银券价值上出现差距。中日商人将华北的日本银行券、朝鲜银行券运入华中,于上海汇市低价换购成法币,将之回流华北后等价兑换成“联银券”,因华北“联银券”与日圆等值联系,故能从中获得更多朝银券或日银券;此外,中日商人也可利用上海汇市日银券与日本国内日银券存在的价值差,将日本国内的日银券折换成外汇、黄金后走私至上海,再将之兑成上海日银券后带回日本。商人的这一投机操作自然导致日圆金融圈的紊乱,引起日本军政当局的高度关注。作为防止汇市投机活动的应对之策,日本军政当局规定:禁止华北沦陷区内流通法币南发券,限制使用100日圆大额面票券,限制日本银行对外贷款,限制上海地区日银券流入日本国内,禁止向外国银行抛售日圆,鼓励储蓄与购买公债等。因华北、华中沦陷区内货币体系迥异,这些措施不能从根本上解决日圆金融圈内日币价值间实际存在的差异,故而日本军政当局考虑使用一种“新货币”作为日本银行券的替代品。1938年9月,日本军政当局制定《为军票流通及其价值维持之对策》,决定于华中作战区域之内以军票代替日银券而于日常一般流通使用。

战初,作为“征发”票据的军票,日本军政当局为了避免其影响到日本本国的通货制度,禁止其与日圆金融圈内的其他货币兑换,日本军政当局通过向沦陷区内中国民众出售一些以军票标价的日常生活物资(这些物资被称为“宣抚用品”),以维持军票的价值。军票对于侵华日军乃至日本国家经济的重要意义,正如日本军政当局所认识的:

军票乃确保军队行动自由及其生命的经济武器。所谓军队行动之自由,乃通过军票使用,回避由国内运送物资满足军需之不便,与经济上之不利益,军票之功能,在于军队以自由意志,能够调集当地物资;所谓确保生命,乃军票价值的维持,与军队的给养、军需调集密切相关。其价值暴跌,可谓将危及军队的生命。若不使用军票,而待由国内运送当地所需全部物资,则不仅将对作战行动造成极大障碍,且导致经济上的不利益乃至不便。以有限的军事费,在维持作战及驻兵上非常困难。且代替内地物资运送,而将外汇带至当地,通过兑换成法币来调集所要物资,虽为最便捷的做法,然而鉴于我国经济力之现状,哪怕多一分也好,到底无法实行。因此产生以军票充当军费支付、调集军需所必要之策略与使命。

武汉会战期间,日本军政当局推行所谓“军票一体化”政策,至1938年10月末,军票的流通额达5000万日圆,在数额上具备替代日本银行券的流通规模。

1938年10月,日本阁议决定进一步在华中沦陷区内推行“军票一体化”政策,规定对于当地日军官兵及军属的薪资皆以军票支付;在一定条件下,军票可与日银券兑换;日本军政当局采取维持军票价值的诸种措施。自11月以后,华中沦陷区除上海地区之外由军票统一各种日系货币。日本军政当局具体规定:

1.华中日军的经费使用(除上海地区之外),全由军票支办。

2.除上海外的占领区,不论部队、军人、军属,一般日本人及日人商社所使用的通货,也由军票代替日银券。

3.日资银行在中国内地的分店及野战邮局的存款、汇兑业务,完全以军票进行。

4.中国内地物资的采购及其他所需之军票,在上海及内地的日资银行换成日银券之后,再交付使用。

5.上海所需或前往华中以外地区旅行、汇款等必需的日银券,于一定条件下可换成军票。

6.上海的日资银行,开始处理军票存款业务。

7.对军票价值维持、物资交换、资金操作等采取有效合适的方法。

至1938年12月,华中派遣军内部对军票的使用采取更具体的规定:

1.上海除派遣军占领地区之外,回收日银券,以使军票流通。

2.军票流通层面从军人、军属扩大至一般民众。

3.军票流通之际,坚持与日本通货等值关系、对法币维持有利比价、注意防止对军票的差价交易与投机。

4.为便于军票与日本通货间的交换,设置军票交换许可所、军票交换处理所。

5.为促进军票流通,设置物资交换所,对军票实行物资交换。

6.上海以外日资银行、野战邮局的支付业务,除交换情况外,完全以军票进行。

7.日本人于中国内地交易之际,买卖均使用军票,尤其禁止以法币销售物资。

8.要逐步实施军票于上海地区的流通。

9.统制钱庄的军票行情。

10.关于军票流通,海军、大藏、外物各省当地机构、军特务部、维新政府、有实力的日资银行要提供协助。

抗战进入相持阶段后,货币战成为中日经济战中的主要形式。华中沦陷区内的货币战首先在汇率战场上打响,1939年5—6月间,上海汇市日圆汇率急剧下跌,引起日本军政当局的恐慌。

日圆下跌的主要原因,在于日圆金融圈内不同货币之间名义上等值联系而实际价值存在差距,由此导致中日商人从中投机牟利,华北沦陷区内大量的日圆(主要为日本银行券、朝鲜银行券)流入华中沦陷区内。伪满禁止对华中的大豆、豆油出口,导致中日商人手中留存大量的日币。1938年3月,日本军政当局下令限制对日圆金融圈内的日圆汇款,导致大量日币屯留于上海汇市。而另一方面,上海汇市日圆汇率下跌的现象,成为国民政府宣传抗战的好材料,包括《申报》在内的舆论力量对中日货币战的报道引起日本军政当局的高度关注,日圆落败的影响波及日本在华侨民的心理。如在当时的苏州,“不胜遗憾的是,因日币及军票本次大暴跌,我军将士与作为战捷国民的在华日人,在街上购物或与中国人交涉之际,也会有类似屈辱的心情,而对于渐渐服从皇军之威力、熟驯于其宣抚的中国民众也会产生心理作用。如打破圆元等值,即使归之为一时之现象,我军民也必须采取绝对一致之态度对于加以防止”。

日圆下跌的主要原因,在于日圆金融圈内不同货币之间名义上等值联系而实际价值存在差距,由此导致中日商人从中投机牟利,华北沦陷区内大量的日圆(主要为日本银行券、朝鲜银行券)流入华中沦陷区内。伪满禁止对华中的大豆、豆油出口,导致中日商人手中留存大量的日币。1938年3月,日本军政当局下令限制对日圆金融圈内的日圆汇款,导致大量日币屯留于上海汇市。而另一方面,上海汇市日圆汇率下跌的现象,成为国民政府宣传抗战的好材料,包括《申报》在内的舆论力量对中日货币战的报道引起日本军政当局的高度关注,日圆落败的影响波及日本在华侨民的心理。如在当时的苏州,“不胜遗憾的是,因日币及军票本次大暴跌,我军将士与作为战捷国民的在华日人,在街上购物或与中国人交涉之际,也会有类似屈辱的心情,而对于渐渐服从皇军之威力、熟驯于其宣抚的中国民众也会产生心理作用。如打破圆元等值,即使归之为一时之现象,我军民也必须采取绝对一致之态度对于加以防止”。

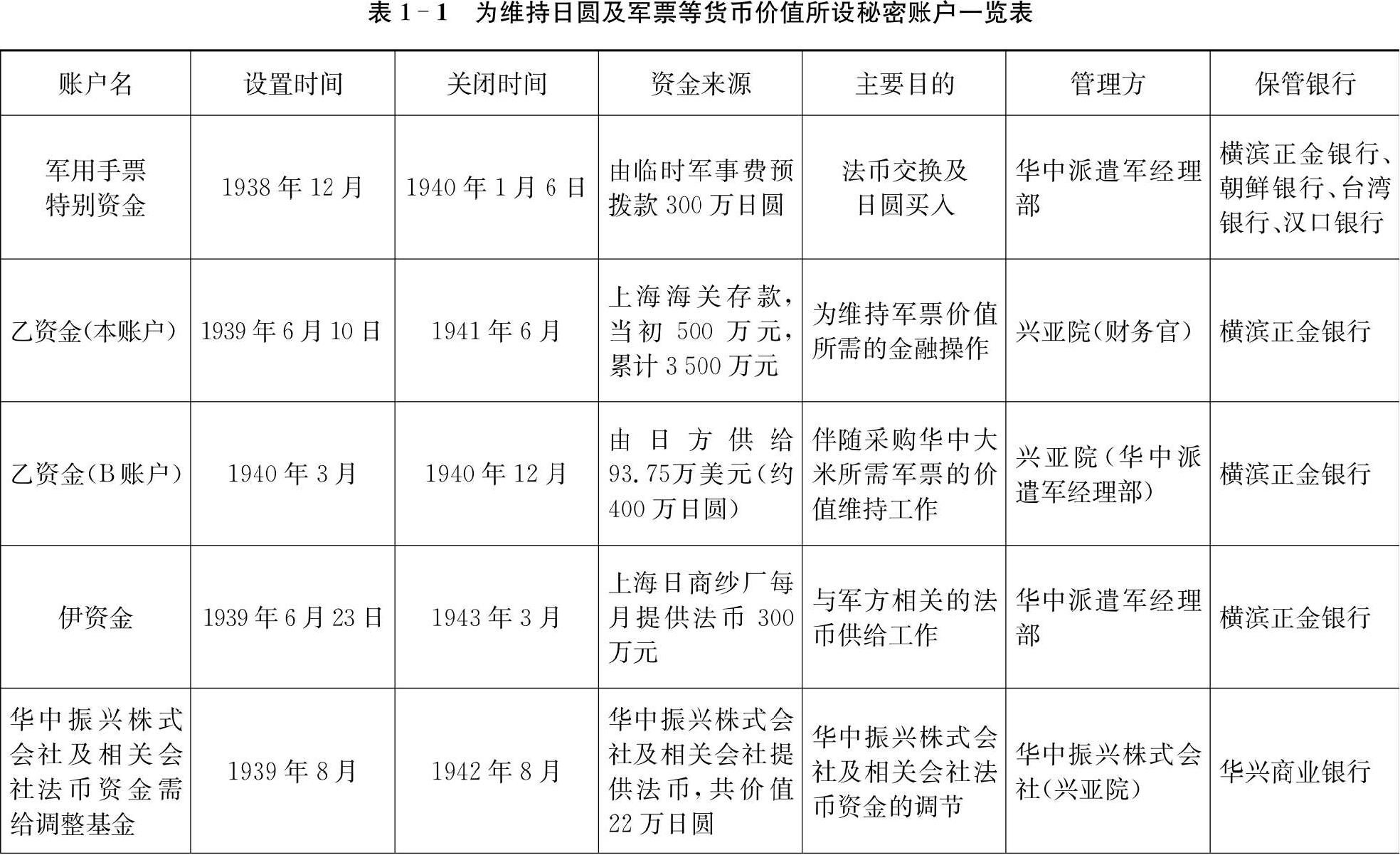

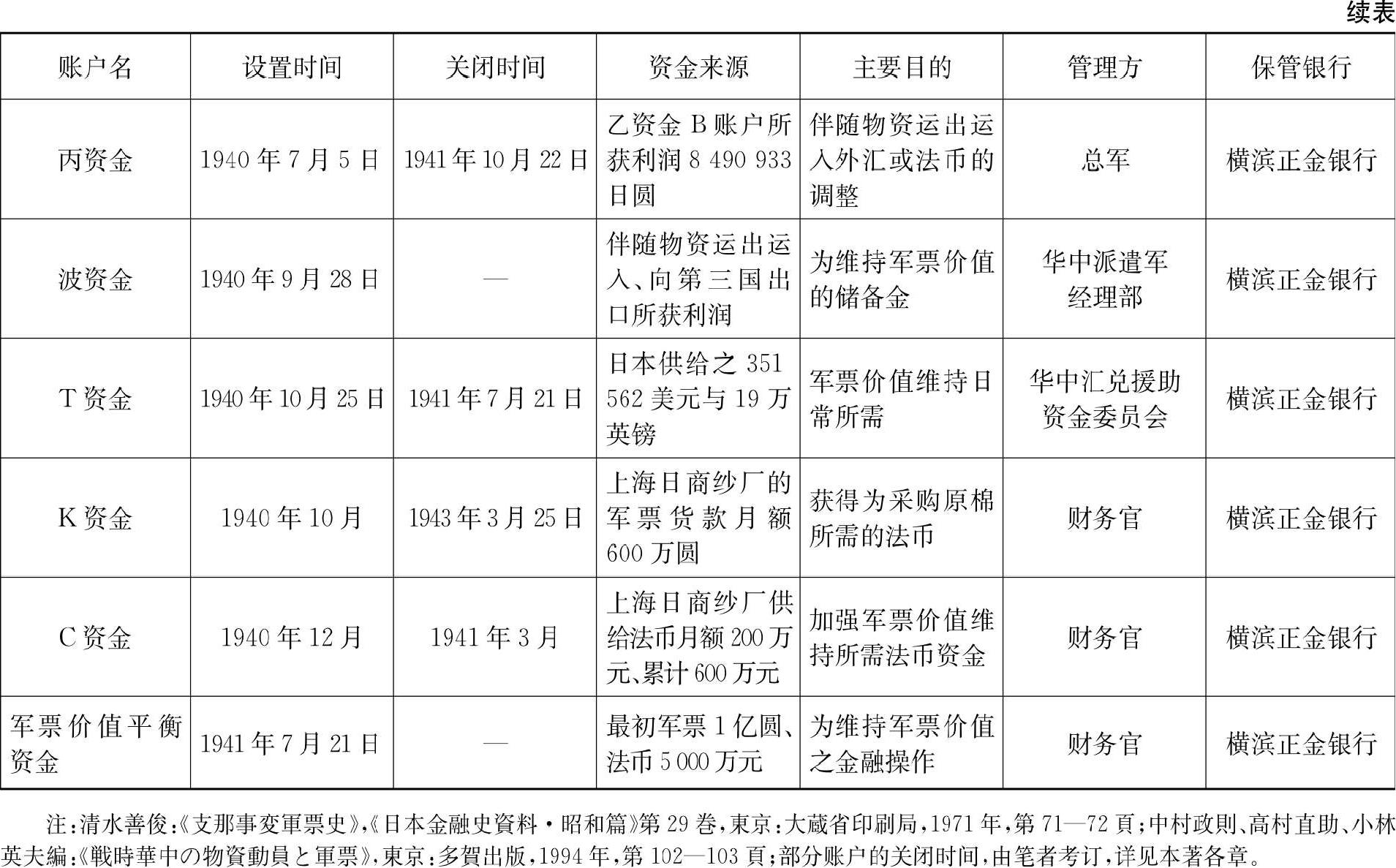

为了维持日圆对法币的汇率,阻止日圆的跌势,日本军政当局采取多种方案,在横滨正金银行等日资金融机构中设置各种秘密账户,在维持日圆价值的同时,扩大军票的流通范围,从而使军票得以彻底代替日本银行券,完成华中沦陷区内日系通货的统一。这些秘密账户的情况,如表1-1所示。

1939年6月为日圆下跌形势最为严峻的时期,日本军政当局于横滨正金银行上海分行开设秘密账户“乙资金”,并将该行保管的上海海关存款法币500万元作为这一账户的启动资本,用以在汇市售出法币购入日圆,从而操纵日圆兑法币的汇率。7月,日本军政当局还于上海的钱庄公开军票兑法币行情,加强军票在上海汇市流通的力度;而在上海,日资银行则限制日银券的流出,10月26日以后的提取则必须获得大藏省驻上海财务官的许可。不久,日本军政当局规定日银券在华中沦陷区内停止流通与使用,军票由此确立在华中唯一日系通货之地位。尽管军票流通范围扩大,军票价值提升,然而如同华北“联银券”一般,军票在华中民间的影响力仍有限,在城市乡野形成法币、军票流通与使用的不同领域,以同年8月杭州的情况为例:

当地货币流通情况中,因当局命令,协助抑制日币之使用,故而推定其流通额仅数万圆。在采购土产之际,在匪贼出没区域,持有日系通货被视为汉奸,将陷入残虐之命运。如前般,若无法币,则无法进行商业交易,极为遗憾。虽然部队法币军票交换所依然以汇率80圆交换,然并无申请者。按7月19日军方命令,除军方特别指示之情况外,首先停止兑换。市中汇兑商及华商之间在上海以高出一二成之价格兑换,而在店头零售商人间,圆元等价的观念并未变化。然而华商喜好军票的倾向日益浓厚,原因在于日方银行并不处理法币汇款,来自上海的采购货款专门以军票结算后汇款。且本月中旬以后,上海市场日圆行情出现好转,从而加快这一倾向……在采购茶、麻、羊毛等其他农产物等土货之际,农民大众仍旧迷恋法币……当地部队在警备地区内主要城市如杭州、湖州、嘉兴、松江、峡石等地推行军票一体化工作,在军方监督下,物资交换所在军票价值维持及大众宣抚上起到很大贡献。杭州市内的电灯费用、国策会社人工费等仅以军票充当结算。

货币之所以具有价值,不仅在于其能够于汇市兑换他币,而且可以采购物资。日军于华中沦陷区各地开设军票交换许可所与军票物资交换所,军票交换许可所乃从事军票与日银券、法币等货币兑换业务的机构,军票物资交换所乃将砂糖、肥皂、食盐、食用油、香烟、火柴等生活必需品向中国民众以军票价格销售的机构。军票交换许可所开设于上海、南京、汉口、苏州、无锡、镇江等日军作为据点的大都市,而在各师团及华中野战货物厂所在的城镇则开设有军票物资交换所。1938年10月武汉沦陷后,日本军政当局于当地成立“汉口宣抚用物资配给组合”,在封锁长江航运的同时,利用日本民间商社的物资征集能力,对武汉地区的物资运入实行严格统制。1939年8月27日,日本军政当局于横滨正金银行上海分行内成立“华中军票交换用物资配给组合”

,将军票价值维持工作与日本对华中沦陷区内的“宣抚”工作结合起来,通过进口大量物资,尤其是日圆金融圈内生产过剩的物资如棉布等,或调集中国民众所急需的粮食,如大米等,以军票价格销售,由此起到维持军票价值之目的。“军配组合”下设棉业部、工业药品部、染料部、纸张部、砂糖部、谷肥部等,并在华中重要城市南京、汉口等地设立分部。太平洋战争爆发之后,原以军票价值维持为目的而设立的“军配组合”,反而成为对日物资供应、当地物资自给的物资蒐集组织。

,将军票价值维持工作与日本对华中沦陷区内的“宣抚”工作结合起来,通过进口大量物资,尤其是日圆金融圈内生产过剩的物资如棉布等,或调集中国民众所急需的粮食,如大米等,以军票价格销售,由此起到维持军票价值之目的。“军配组合”下设棉业部、工业药品部、染料部、纸张部、砂糖部、谷肥部等,并在华中重要城市南京、汉口等地设立分部。太平洋战争爆发之后,原以军票价值维持为目的而设立的“军配组合”,反而成为对日物资供应、当地物资自给的物资蒐集组织。

1943年3月日本军政当局宣布不再发行新的军票,延至1944年7月,“军配组合”结束其最后的工作。

1943年3月日本军政当局宣布不再发行新的军票,延至1944年7月,“军配组合”结束其最后的工作。

日本军政当局不仅于华中沦陷区内,而且于华南沦陷区内发行并使用军票。1935年11月,广东、广西两省推行独立于国民政府的币制改革,发行毫券,回收两省白银。抗战全面爆发之后,因当地法币较少流通,毫券成为两广市面上最主要的流通货币。然而,随着毫券大量增发,其价值急剧跌落,汇丰银行、渣打银行发行的港币则因价值较为稳定(汇市港币100元约可兑换日圆200圆)而逐步渗透于当地。1938年7月,日军在广东大亚湾登陆,于当地开始使用军票,当时军票100圆可兑换毫券200元;广州沦陷后,日军规定军票100圆可兑换毫券300元,不久调整至毫券180元。1938年11月,伴随日本军政当局于华中沦陷区内推行军票一体化政策,华南日军亦使用军票代替日圆,起初日军所使用的军票由华南日军经理部从华中运至,不久日本银行于广州等地开设分行,军票不仅成为当地日军支付军事费的货币武器,而且成为当地商民日常交易中主要使用的货币。因华中军票与华南军票在法币兑换上存在价值差,易导致商人投机,1939年3月,日本银行于华南发行军票上印“广东”两字,以示区别,日本军政当局一般将华中军票称为“戊”号军票,华南军票称为“丙”号军票。海南岛于币制改革之后,法币成为当地流通最主要的货币,1939年2月,日军占领海南岛,此后军票于当地大肆流通。

日本军政当局对于港币之利用与抛弃存在一个过程。太平洋战争爆发后,日军侵占香港,汇丰银行为日本军政当局所接管,港币价值为之暴跌。1941年末,汇市上港币100元约可兑换军票66圆或法币280元,因日军可利用港币于澳门、厦门、汕头等地采购物资,故未禁止港币流通。香港沦陷后不久,日本即设立直属于大本营的总督部,对香港实行军政统治。处于军政统治下的香港成为受害于军票经济的集中区域。1942年7月,香港总督部下令禁止军票与港币以外货币于香港流通,虽规定军票100圆可兑换港币400元,然而香港居民若不使用军票,则无法支付自来水、电等公共设施费用。1943年6月,因汪伪对英美宣战,香港总督部公布《香港占领地总督管区内通货规则》,禁止港币流通,横滨正金银行与台湾银行香港分行作为总督部指定的军票交换所,通过4∶1之比率强制民众以港币兑换军票,由此“征发”大量民间财产,港币亦从市面上消迹。不久,虽然“中储券”于华中沦陷区内取代军票,然而华南沦陷区内军票地位并未改变,战争后期,日本军政当局于当地滥发军票,引起恶性通货膨胀。

值得注意的是,日本军政当局并未如华北、华中沦陷区般在华南沦陷区内扶植傀儡银行,发行伪币,而是采取充分利用军票的策略,这不仅因日军在华南实际占领的区域较为狭小,难以成立具有代表性的傀儡政权,而且某种程度上也反映出日本军政当局将对海南岛、香港的通货政策,视其为对华中沦陷区通货政策的延伸。