杭州,在当年一如今日,是一个美妙难言的都市,谚云:“上有天堂,下有苏杭。”杭州后来几乎变成了苏东坡的第二故乡。他初到杭州便写出下面的诗句:

未成小隐聊中隐,

可得长闲胜暂闲。

我本无家更安往?

故乡无此好湖山。

杭州像是苏东坡的第二故乡,不只是杭州的山林湖海之美,也非只是由于杭州繁华的街道、闳壮的庙宇,也是由于他和杭州人的感情融洽,由于他一生最快活的日子是在杭州度过的。杭州人有南方人的轻松愉快,有诗歌,有美女,他们喜爱苏东坡这位年轻的名诗人,喜爱他的朝气冲力,他那潇洒的神韵,他那不拘小节的胸襟。杭州的美丽赋予他灵感,杭州温柔的魅力浸润他的心神。杭州赢取了苏东坡的心,苏东坡赢取了杭州人的心。在他任杭州通判期间,也无权多为地方人建设,但是他之身为诗人,地方人已经深感满足。他一遭逮捕,地方人沿街设立香案,为他祷告上苍早日获释。他离开杭州之后,南方的秀美与温情仍然使他梦寐难忘。他知道他还会故地重归。等十余年之后,他又回去任太守之职。他对地方建树良多,遗爱难忘,杭州人爱之不舍,以为与杭州不可分割。今天,去此伟大诗人居住于杭州,歌咏于杭州已经近千年,在你泛舟于西湖之上,或攀登于孤山岛或凤凰山上,或品茗于湖滨酒馆中,你会听到杭州本地的主人嘴边常挂着“苏东坡,苏东坡”。你若指出苏东坡是四川人,他会不高兴听。他心里认为苏东坡生于杭州,除去到京都之外,何尝离开过杭州!

在性情,在放浪的风情,在爱与笑等方面,苏东坡与西湖是密不可分的。西湖的诗情画意,非苏东坡的诗思不足以极其妙;苏东坡的诗思,非遇西湖的诗情画意不足尽其才。一个城市,能得诗人发现其生活上复杂的地方性,并不容易;而诗人能在寥寥四行诗句中表现此地的精粹、气象、美丽,也颇不简单。公认为表现西湖最好的诗,就是苏东坡写西湖的一首诗,苏东坡把西湖比作古代的美人西施,清晨在家不施脂粉时也好,施脂粉而盛装时也好;晴天也好,阴天也好,都会显出西湖不朽的美色来。苏东坡描写西湖的那首七言绝句是:

水光潋滟晴方好,

山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,

淡妆浓抹总相宜。

这当然是个比喻而已。西施若是描画蛾眉,不论何时,总比不画更好看。苏东坡润饰了湖滨,再以至高无上的艺术手法略予点染,使之看来不失其自然。今日苏堤横卧湖上,此一小小仙岛投入水中的影子,构成了“三潭印月”,湖边垂柳成行,足以证明苏东坡在设计风景方面的奇才。杭州的西湖与扬州的瘦西湖都表现出中国布置风景的巧思,并且显示人为的技巧与艺术只增加了自然之美,并未破坏自然之美。艺术家首先把握住那个地方大自然的设计,并将其自然的结构与章法做一全盘的估量。他只是略加点染,以求收紧或铺开,或在此处,或在彼处,加强某一些轮廓而已。

苏东坡携带妻儿来杭州,是在神宗熙宁四年(一〇七一年)十一月二十八日。公馆位于凤凰山顶,南见钱塘江,出海的大船出没于江面;北望西湖四周环山,山顶隐没于白云中,庙宇与富家别墅点缀于山坡之上;东望钱塘湾,但见惊涛拍岸。杭州为一大都市,故除去太守一人外,另设二官辅佐之。苏东坡之官邸占公馆之北面,可俯瞰西湖。就在凤凰山下,夹于西湖与钱塘湾中间,自北而南的正是杭州城,城外环以高墙,城内有河道,河道上架以桥梁相通。苏夫人清晨起身,打开窗户,看见下面西湖平静的水面,山巅、别墅、飘浮的白云都映入水中,不觉心旷神怡。离中午甚早,湖面上早已游艇处处。夜晚,由他们的住宅,可以听见吹箫歌唱之声。城内有些街道比别处显得更为明亮,因为有夜市数所,直到次晨两三点始行收市,尤其在女人们看来,总有些令人着迷的货品,如美味食物、绸缎、刺绣、扇子。孩子们则会看到各式各样糖果、玩具、走马灯等东西。宋朝时的糖果商贩都利用特殊广告技巧,以广招徕。有的用赌博,有的装作白胡子老汉,有的戴面具,载歌载舞。有的卖棉花糖,有的卖糖吹的各种小兽,有的做“沙糖”,类似现在的枫糖。有一本书写杭州城的生活情况,写在宋末——在苏东坡以后百年左右,在马可·波罗来中国百年之前——把当时的街道、沟渠、湖泊、食粮、娱乐写得纤芥无遗,读之令人神往。把当时杭州城的生活描绘得比马可·波罗写得更为详尽。马可·波罗谈到王公贵人的打猎,公主贵妇在西湖边洗浴,富商的游艇往来于杭州、泉州之间,但他对糖果、糕饼、通俗的娱乐等名称,并不熟悉。吴自牧这本《梦梁录》上,像老妪般滔滔不绝地叙述那些精美的各式小食美味,真会使读者观之入迷。

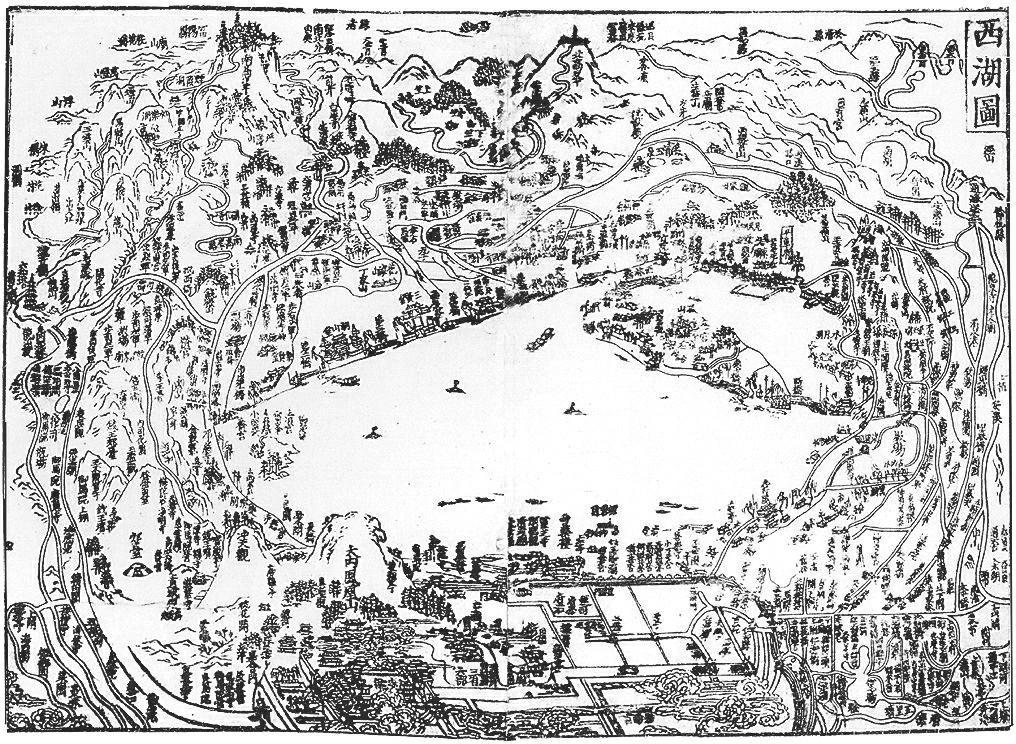

西湖图

地图 南宋

苏东坡两度在杭州为官,不仅写出了大量脍炙人口的佳作,也留下了勤政爱民的佳话传说。除苏堤以外,宝石山麓望湖楼、大麦岭题名刻石、龙井过溪亭、吴山感花岩诗碑等都是与苏轼直接相关的景物,他关于西湖的诗文著述已成为西湖历史文化中不可或缺的一部分。

苏东坡有一半相信他前生曾住在杭州。这种想法曾记在他的诗里,他同代人的笔记里也记载过。有一天他去游寿星院,一进门,便觉得所见景物十分熟悉,他告诉同游者走九十二级便到忏堂,结果证明他所言不误。他还可以把后殿的建筑、庭院、树木、山石,向同行人描写。我们倒无须乎相信此等前生之事,但是社会上一般人相信有鬼有前生之时,总会有很多此等亲闻亲见的故事,也像鬼故事一样,虽然不能完全证实确有其事,也不能完全证实确无其事。在苏东坡的时代,一般人都相信有前生,此等故事自然不稀奇。有一个关于张方平前生的故事。一天,张方平前去游庙,他告诉别人他记得前生曾在那个庙里当住持。他指着楼上说,他记得曾在楼上抄写经卷,那本经并没抄完。他同一个朋友到楼上一看,果然有一本佛经尚未抄完,字体和张方平的字体一样。他拿起笔来又由前生停下的地方接着往下抄写。还有一个故事,说的是苏东坡一个好朋友的事。大诗人黄庭坚告诉人说他前生是一个女子,他一个胳肢窝有狐臭。一天夜里,那是他在四川涪州任职时,他梦见一个女子对他说:“我是你的前身,现在埋在某处。棺木已经腐朽,左侧有一个大蚂蚁洞。把那个蚂蚁洞给我移开。”黄庭坚照办,左胳肢窝的狐臭就好了。

苏东坡在杭州任通判,除去审问案件,并无重大任务。这种情形他颇为不喜,因为被捕者多为违犯王安石新法的良民,犯的那些法条都是他所反对的。可是那是法律,他无权更改。若一读关于他在新年除夕需要审问因贩私盐而被捕的犯人那首诗,就不难了解他在此一时期的心情。但是杭州湾附近产盐区的盐贩子都不肯放弃他们原来的生意。当地贩卖私盐的整个情形,苏东坡在给一位阁员的书信中说得十分清楚。我们在此先不管贩卖私盐一事,还是看看东坡这位诗人对同胞的态度吧,因为他觉得他自己和那些他审问的阶下囚并无不同。

除日当早归,官事乃见留。

执笔对之泣,哀此系中囚。

小人营糇粮,堕网不知羞。

我亦恋薄禄,因循失归休。

不须论贤愚,均是为食谋。

谁能暂纵遣,闵默愧前修。

对子由他写的才是肺腑之言:

平生所惭今不耻,

坐对疲氓更鞭棰。

道逢阳虎呼与言,

心知其非口诺唯。

居高志下真何益,

气节消缩今无几。

在另一首诗里,他写百姓在保甲制度下所受的痛苦,描写老百姓在鞭笞之下的哭叫,甚至壮丁的妻子儿女也关入了监狱。这些诗句累积起来,后来他被捕受审时,竟确立了他企图摧毁人民对新政的信心之罪行。

但是,他仍能随时随地自得其乐。他尽量逃向大自然,而自然美之绝佳处在杭州随处皆是。他的诗思随时得在杭州附近饱餍风光之美。因为不但杭州城本身、西湖,而且连杭州城四周十里或十五里之内,都成了苏东坡时常出没的所在。游客自杭州西湖出发,可以往各方面走去,或沿北岸到有名的灵隐寺和天竺顶;或由南岸出发到葛岭(葛岭在西湖北,疑为虎跑泉所在之大慈山——编者注),在虎跑寺品尝名泉沏的茶,然后顺着一条蜿蜒的山间小溪归来。西湖和城郊共有三百六十个寺院,大都在山顶上,在这等地方与山僧闲话,可以消磨一个下午的时光。若去游览这些寺院,往往需要一整天,而且返抵家中时已是暮色昏黄、万家灯火了。穿过灯火通明人群拥挤的夜市,陶然半醉到家,自己头脑里的诗句,已经半记半忘了。

睡眼忽惊矍,繁灯闹河塘。

市人拍手笑,状如失林獐。

始悟山野姿,异趣难自强。

人生安为乐,吾策殊未良。

杭州是多彩多姿,而西湖又引人入胜。江南的天气,一年四季都引人出外游玩。在春秋两季,全杭州人都在湖滨游玩,甚至冬季下雪的日子,还有寻乐的人乘船到湖上玩赏雪景,尤其是重要的节日,比如三月初三、五月初五、中秋节、重阳节、二月十一当地神祇的生日,湖上全是游逛之人,必须前一天预先雇妥游艇。游人无须自带食物,因为一切东西,包括茶杯、茶托、汤勺、筷子,全由游艇供给。还有船夫捕鱼卖与游客放生,这样救生积德,按佛教说,这是在天堂积存财宝。同一条鱼被捕三次,又被放三次,这条鱼说不定就可从阴曹救三条人命了。

苏东坡充分参与西湖上的生活。湖上的游乐分为两种,一种是家庭同乐,一种是携妓游湖。在湖上这个地方,家庭妇女是望妓而生畏意,而妓女则望家庭妇女而有妒心。妓女们从心眼儿里盼望她们能跳出火坑,自己有家有儿女,就犹如那些家庭妇女一样。苏东坡有时和妻子儿女一起去游湖,有时与好喝酒的同僚同游。他是多才多艺,方面最广。他的一支笔运用自如,写出的诗句巧妙华美,合规中矩,地方文人对他敬佩万分。他也能写出飘逸自然、使人一见难忘的金句。与家人在一起,他唱出下面的诗句(此句出自《和蔡准郎中见邀游西湖》,并非与家人同游——编者注):

船头斫鲜细缕缕,

船尾炊玉香浮浮。

同官衙僚属同游时,大家欢天喜地之中,他就写出这样清新愉快的句子:

游舫已妆吴榜稳,

舞衫初试越罗新。

他们一到湖畔,船夫便把他们围住,争揽顾客。他们总是挑一只小船,够坐四五人便好,有时人多,便需要一只可摆一张饭桌的,然后吩咐船娘预备饭菜,这种船上的船娘通常都是精于烹调的。这等住家船上都是雕刻精美,船头有笕嘴。湖上也有船贩卖食品与游客。有些船夫卖栗子、瓜子、夹馅藕、糖果、烤鸡、海鲜食品。有的船夫专门卖茶。有的船上载着艺人,按照习俗是靠近游客的船,表演歌舞、特技、投掷、射击等游戏。

在船的四周,湖水一碧如染,约有十里之遥。往远处看,白云依偎于山巅,使山峦半隐半显,白云飘忽出没,山容随之而改变;山峦供白云以家乡,使之倦游而归息。有时天阴欲雪,阴霾低垂,丘阜便隐而难见。阴霾之后,游客尚可望见楼塔闪动,东鳞西爪,远山轮廓,依稀在望。晴朗之日,水清见底,游鱼可数。苏东坡在两行七言诗里,描绘船夫的黄头巾,衬托着碧绿的山光,给人以极为鲜明的印象。他的诗句是:

映山黄帽螭头舫,

夹道青烟鹊尾炉。

登岸之后,往山中走去,在阒寂无人的树林里,可以听到鸟声此呼彼应。苏东坡本来就性喜游历,现在常常独自一人漫游于山中。在高山之顶,在人迹罕到的水源岩石上,信笔题诗。有些寺庙他常去游历,因而成了庙中和尚的至交。在苏东坡去世后,一个老和尚说出苏东坡的一个故事。他说,他年轻时在寿星院当和尚,常看见苏东坡在夏天一人赤足走上山去。他向和尚借一个躺椅,搬到附近竹林下选好的处所。他全无做官的架子,脱下袍子和小褂,在下午的时光,赤背在躺椅上睡觉。小和尚不敢走近,由远处偷看这位一代大儒,他竟而看到别人无法看到的情形。他看见——也许他以为他看见——这位大诗人背上有七颗黑痣,排状恰似北斗七星一样。老和尚又说,那就足以证明苏东坡是天上星宿下界,在人间暂时作客而已。

苏东坡在离开杭州之后,曾写了一首诗给晁端彦,概括叙述他出外游历的习惯,那时晁端彦即将出使杭州,苏东坡写诗告诉他当注意的事。诗如下:

西湖天下景,游者无愚贤。

浅深随所得,谁能识其全?

嗟我本狂直,早为世所捐。

独专山水乐,付与宁非天?

三百六十寺,幽寻遂穷年。

所至得其妙,心知口难传。

至今清夜梦,耳目馀芳鲜。

君持使者节,风采烁云烟。

清流与碧

,安肯为君妍?

,安肯为君妍?

胡不屏骑从,暂借僧榻眠。

读我壁间诗,清凉洗烦煎。

策杖无道路,直造意所便。

应逢古渔父,苇间自延缘。

问道若有得,买鱼勿论钱。

由文学掌故上来看,苏东坡在杭州颇与宗教及女人有关,也可以说与和尚和妓女有关,而和尚与妓女关系之深则远超于吾人想象之上。在苏东坡的看法中,感官的生活与精神的生活是一而二,二而一的,在人生的诗歌与哲学的看法上,是并行而不悖的。因为他爱诗歌,他对人生热爱之强使他不能苦修做和尚;又由于他爱哲学,他的智慧之高,使他不会沉溺而不能自拔。他之不能忘情于女人、诗歌、猪肉、酒,正如他之不能忘情于绿水青山。同时,他的慧根之深,使他不会染上浅薄尖刻的纨绔子弟的习气。

这个年轻耽于玩乐的诗人之态度,若予以最好说明,那就要看他怎么样使一个道行高洁的老僧和一个名妓见面的故事了。大通禅师是一个持法甚严、道行甚高的老僧,据说谁要到他的修道处所去见他,必须先依法斋戒。女人当然不能进他的禅堂。有一天,苏东坡和一群人去逛庙,其中有一个妓女。因为知道那位高僧的习惯,大家就停在外面。苏东坡与此老僧相交甚厚,在心中一种淘气的冲动之下,他想把那个妓女带进去破坏老和尚的清规。等他带着那个妓女进去向老禅师敬拜之时,老禅师一见此年轻人如此荒唐,显然是心中不悦。苏东坡说,倘若老禅师肯把诵经时用的木鱼借给妓女一用,他就立刻写一首诗向老禅师谢罪。结果苏东坡作了下面的小调给那个妓女唱:

师唱谁家曲?宗风嗣阿谁?借君拍板与门槌。我也逢场作戏,莫相疑。

溪女方偷眼,山僧莫眨眉。却愁弥勒下生迟。不见老婆三五,少年时。

这正是戏台上小丑的独白,甚至持法甚严的大通禅师也大笑起来。苏东坡和那个妓女走出禅房向别人夸口,说他俩学了“密宗佛课”。

把女人与和尚分开是不可能的,至少在中国文学上是如此。和尚的故事往往是女人的故事,而女人的故事也往往是和尚的故事。在东方西方是一样,在一般世俗人的心里,对那些独身主义者总是暗怀恶感,因为他们向天下宣称他们没有男女之欢的生活,不同于一般人。而对独身主义者暗怀的恶感就增强了薄伽丘小说《十日谈》的流行。再者,和尚与女人之间的艳闻比商人与女人之间的艳闻可就使人觉得精彩多了。

苏东坡做杭州通判时,有一次,他曾判决一件与和尚有关的案子。灵隐寺有一个和尚,名叫了然。他常到勾栏院寻花问柳,迷上了一个妓女,名叫秀奴。最后钱财花尽,弄得衣衫褴褛,秀奴便不再见他。一夜,他喝得醉醺醺之下,又去找秀奴。吃了闭门羹,他闯了进去,把秀奴打了一顿之后,竟把她杀死。这个和尚乃因谋杀罪而受审。在检查他时,官员见他的一只胳膊上刺有一副对联:“但愿同生极乐国,免教今世苦相思。”全案调查完竣,证据呈给苏东坡。苏东坡不禁把判决词写成下面这个小调:

这个秃奴,修行忒煞。云山顶上空持戒。从迷恋玉楼人,鹑衣百结浑无奈。

毒手伤人,花容粉碎。空空色色今安在。臂间刺道苦相思,这回还了相思债。

和尚押赴刑场斩首示众。像以上的这两首小调,因为是用当日的口头话写的,大家自然口口相传,对这位天才怪诗人的闲谈趣语又加多了。

在那些名人逸事中,有一本是关于苏东坡和他那喜爱寻欢取乐的朋友佛印的故事。那时节,苏东坡对佛学还没有认真研究,在他四十岁以后,在黄州时,他才精研佛学。但杭州的几个和尚成了他最好的朋友,后来他在镇江、金陵、庐山又交了些和尚朋友。那些人中,至少有两个——惠勤和参寥(道潜),是诗人学者,颇为人所尊敬。由那些随笔逸闻上看,佛印并不算重要。但是佛印是以风流潇洒出名的,而且在一般通俗说部里,佛印比参寥更常为人提到是苏东坡的朋友。

佛印根本并不打算出家为僧,并且他出身富有之家。根据一个荒唐故事,他的生身之母也就是李定的母亲。显然,他母亲是个放荡不羁的女人,曾出嫁三次,和三个丈夫各生过一个儿子,在当年是不可多见的。在皇帝对佛教徒赐予接见,以示对佛教抱有好感时,苏东坡就把此人推荐上去。佛印在皇帝驾前力陈对佛教的虔诚信仰。皇帝一看,此人颀长英俊,面容不俗,说他若肯出家为僧,慨允赐他一个度牒。佛印当时进退两难,只好答应出家。他在杭州时,常在一队仆从侍奉之下,乘骡出游,与出家苦修的生活相去十万八千里了。

佛印富有机智捷才。在他和苏东坡有点儿哲理味道的故事中,有一个是这样的:苏东坡一天和佛印去游一座寺院,进了前殿,他俩看见两个面貌狰狞可怕的巨大金刚像——一般认为能伏怪降魔,放在门口当然是把守大门的。

苏东坡问:“这两尊佛,哪一个重要?”

佛印回答:“当然是拳头大的那个。”

到了内殿,他俩看见观音像,手持一串念珠。

苏东坡问:“观音自己是佛,还数手里那些念珠何用?”

佛印回答:“噢,她也是像普通人一样祷告求佛呀。”

苏东坡又问:“她向谁祷告?”

“向她自己祷告。”

东坡又问:“这是何故?她是观音菩萨,为什么向自己祷告?”

佛印说:“你知道,求人难,求人不如求己呀!”

他俩又看见佛桌上有一本祷告用的佛经。苏东坡看见有一条祷告文句:

咒咀诸毒药,所欲害身者。

念彼观音力,还著于本人。

苏东坡说:“这荒唐!佛心慈悲,怎肯移害某甲之心去害某乙,若真如此,佛便不慈悲了。”

他请准改正此一祷告文句,提笔删改如下:

咒咀诸毒药,所欲害身者。

念彼观音力,两家都没事。

在苏东坡与佛印富有讥讽妙语的对话中,大都是双关语,难以译成另一国文字,不过下面有一条。

“鸟”这个字有一个意思,在中国俚语中颇为不雅。苏东坡想用此一字开佛印的玩笑。苏东坡说:“古代诗人常将‘僧’与‘鸟’在诗中相对。举例说吧,‘时闻啄木鸟,疑是扣门僧’。还有‘鸟宿池边树,僧敲月下门’。我佩服古人以‘僧’对‘鸟’的聪明。”

佛印说:“这就是我为何以‘僧’的身份与汝相对而坐的理由了。”

这些逸事中总是说这位和尚斗智胜过了苏东坡这位诗人。我疑心这些故事都是佛印自己编的。

根据现在可知的记载,中国的娼妓制度创始于春秋的管仲,他定这种办法作为士兵的康乐活动,甚至在苏东坡时代还有官妓,当然另有私娼。但是中国却有一种特殊的传统发展出来,就是出现了一种高级的“名妓”,与普通的娼妓大为不同,她们在中国文学史上崭露头角,有些自己本人就是诗人,有些与文人的生活密切相关。她们这一阶层与中国歌曲音乐史的发展及诗歌形式的变化,密不可分。中国诗歌经文人亦步亦趋、呆板生硬的模仿一段时期之后,已成了一连串的陈词滥语,这时往往是这种名妓创一种新形式,再赋予诗蓬勃的新生命。可以说音乐与诗歌是她们的特殊领域。因为演奏乐器与歌唱都受闺阃良家女子所歧视,原因是那些歌词都离不开爱与情,认为对情窦初开的少女有害,结果音乐歌舞便完全由歌妓保存流传下来。

在苏东坡时代的生活里,酒筵公务之间与歌妓相往还,是官场生活的一部分。和苏格拉底时代名女人阿斯帕西娅参加男人的宴会相比,也没有什么丢脸的。歌妓在酒席间招待,为客人斟酒,为大家唱歌。她们之中有不少颇有天赋,那些会读书写作、擅长歌舞的,多为文人学者所罗致。因为当时女人不得参与男人的社交活动,男人需求女人相陪伴,只好向那些职业性的才女群中去寻求快乐。有时,那种调情挑逗却是纯真无邪,也不过是戏谑而已,倒有几分像现在的夜总会的气氛。歌妓唱的都是谈情说爱的歌曲,或轻松,或世故,或系痴情苦恋,或系假义虚情,但暗示云雨之情,或明言鱼水之欢。高等名妓也颇似现代夜总会的歌女艺人,因为芳心谁属,可以自由选择,有些竟有不寻常的成就。宋徽宗微服出宫,夜访名妓李师师家。总之,当时对妓女的看法,远较今日轻松。美国曼哈顿的诗人今日不为歌女写诗,至少不肯公然出版,可是当日杭州的诗人则为歌女公然写诗。即使是颇孚众望的正人君子,为某名妓写诗相赠也是寻常事。在那个时代,不但韩琦、欧阳修曾留下有关妓女的诗,甚至端肃严谨的宰相,如范仲淹、司马光诸先贤,也曾写有此类情诗,甚至精忠爱国的民族英雄岳飞,也曾在一次宴席上写诗赠予歌妓。

只有严于律己的道学家,立身之道完全在一“敬”字,同于基督教的“敬畏上帝”,只有这等人才特别反对。他们有一套更为严厉的道德规范,对淫邪特别敬而远之。道学家程颐——苏东坡的政敌,在哲宗皇帝才十二岁时,就警告皇帝提防女人淫邪的诱惑。这位年轻皇帝竟那么厌恶这种警告,到他十八岁时,只有一个女人就把他说服了,使他相信那个女人是对的,而那位道学家是错的。有一次,程颐的一个学生写了两行诗,论“梦魂出窍”,在梦中去找女人,程颐大慌,喊道:“鬼话!鬼话!”大儒朱熹也是深深畏惧女人的诱惑,正人君子胡铨十年放逐,遇赦归来,写了两行诗:“君恩许归此一醉,傍有梨颊生微涡。”朱熹在感叹之下写出了一首七绝:

十年浮海一身轻,

归对黎涡却有情。

世上无如人欲险,

几人到此误平生。

正相反,苏东坡对性持较为诙谐的看法。在他著的《东坡志林》里,他在黄州时曾写有下列文字:

昨日太守杨君采、通判张公规邀余出游安国寺,坐中论调气养生之事。余云:“皆不足道,难在去欲。”张云:“苏子卿啮雪啖毡,蹈背出血,无一语少屈,可谓了生死之际矣。然不免为胡妇生子,穷居海上,而况洞房绮疏之下乎?乃知此事不易消除。”众客皆大笑。余爱其语有理,故为记之。

苏东坡一生,遇有歌妓酒筵,欣然参与,绝不躲避。十之八九歌妓求诗之时,他毫不迟疑,即提笔写在披肩上或纨扇上。下面即是一例:

停杯且听琵琶语,细撚轻拢。醉脸春融。斜照江天一抹红。

苏东坡写了有关女人的抒情诗,但从来不写像他朋友黄庭坚写的那种艳诗。

宋朝的歌妓使一种诗的新形式流行起来,那就是词。苏东坡不但精通此道,而且把此前专供谈情说爱的词变成表达胸怀感想的文学形式。他的词中最好的是《赤壁怀古》(调寄《念奴娇》),对三国英雄人物发思古之幽情。李白、杜甫早于苏东坡三百余年,使绝句和律诗成为诗体之正宗,多少杰出的诗人争相模仿。但是律诗,每句五言或七言,中间两副对子,已经陈腐。诗人都想有所创新。但是观瀑、白鹭、柳荫等的情调早已发现用厌,唐代诗人淋漓的元气与强烈的感情也已不复存在。更可怕的是,甚至诗的辞藻都是陈旧比喻的重复,那些比喻一用就令人生厌。苏东坡在他一首咏雪诗前面的小序里说,绝不用“盐”这个字指雪,“雪”这个字总是胜过“盐”。唐诗的主题已经用滥,在文字上,有些作者总喜欢蹈袭前人的诗句,也有些博学的读者,一看便知道诗中思想与辞藻的来源,因此有会心的微笑。评注家的努力只限于寻出某些生僻词语的出处,得到机会以博学自炫。结果,做诗集评注的人并不以阐述判断诗的含义为要务,而以指出某些词语之出处为已足。

从诗的衰微沉滞状态解救出来,一定有待于一种新的诗体的发展,而这种发展却有待于歌妓使之普及流行。宋词的文字清新活泼,比唐诗更近于口语,后来的元曲比宋词则又更近于口语。词只是根据乐谱填出的歌曲,所以不说“写词”,而说“填词”。在词里,不像唐朝绝句律诗每行字数固定,行的长短有了变化,完全配合歌曲的需求。

在苏东坡时代,词这种诗的新形式正在盛极一时。由于苏东坡、秦少游、黄庭坚,以及宋代别的词人如晏几道、周邦彦等的创作,词这一体的诗成了宋朝诗的正宗。苏东坡在杭州时才发现了词,极其喜爱,从在杭州的第二年开始大量填词。但是词只是一种抒情诗,内容歌咏的总是“香汗”“罗幕”“乱发”“春夜”“暖玉”“削肩”“柳腰”“纤指”等等。这种艳词与淫词从何处何时划分开,完全在于词人对素材处理的手法。情欲和纯爱在诗中之难划分,正如在现实人生中之难划分一样。无可避免的是,诗人也像现代有歌舞助兴的餐馆的艺人一样,偏爱歌唱伤心断肠的悲痛、爱的痛苦、单恋的思念。他们歌咏的是闺中的少妇怨女,怅然怀念难得一见的情郎,默然自揽腰围,悄然与烛影相对。其实,女人的魅力全在她的娇弱、无依无靠,她的芳容憔悴,她那沉默无言的泪珠儿,她那睡昏昏的情思,她的长宵不寐,她的肝肠寸断,她的茶饭不思,她的精神不振,以及一切身心两方面的楚楚可怜——这一切,和穷苦一样,都显得有诗意美感。这些文词都与“苏慵”一词相似,而含有色欲淫荡的意思。苏东坡不但成为有宋一代的大词家,而宋词之得以脱离柔靡伤感的滥调,要归功于苏东坡,至少他个人是做到了。

根据记载,苏东坡没有迷恋上哪个歌妓,他只是喜爱酒筵征逐,和女人逢场作戏,十分随和而已,他并没有纳妾藏娇。倒是有两个女人与他特别亲密。才女琴操听从了他的规劝,自己赎身之后,出家为尼;朝云后来成了他的妾,当时才十二岁。我们以后再提她。

现在有一份宋拓苏字帖,上面记有一个妓女的一首诗,叫作《天际乌云帖》,是从帖中第一句诗得名的。帖里说的是营妓周韶的故事,周韶曾赴宴席侑酒。她常和书家兼品茶名家蔡襄比赛喝茶,都曾获胜。苏颂经过杭州,太守陈襄邀宴,周韶也在座。宴席上,周韶请求脱除妓籍,客人命她写一首绝句。周韶提笔立成,自比为笼中白鹦鹉“雪衣女”。诗曰:

陇上巢空岁月惊,

忍看回首自梳翎。

开笼若放雪衣女,

长念观音般若经。

席上其他诗人也写诗为念。苏东坡补言当时周韶正在居丧,着白衣。众人都受感动,周韶遂脱籍。

过这样的官场生活,自然需要做妻子的信任和理解。要做一个好妻子,主要是如何物色一个好丈夫;从反面说,要做一个好丈夫,主要就是如何物色一个好妻子。有一个好妻子,则男儿不违法犯纪,不遭横祸。苏东坡的妻子知道她嫁的是一个人人喜爱的诗人,也是个天才,她当然不会和丈夫去比文才和文学的荣誉。她早已打定主意,她所要做的就是做个妻子,一个贤妻。她现在已生了两个儿子。做一个通判的妻子,她有一个舒服的家,享有社交上的地位。她依然年轻,二十四岁左右。丈夫才气焕发,胸襟开阔,喜爱追欢寻乐,还有——是个多么渊博的学者呀!但是佩服丈夫的人太多了——有男的,也有女的!难道她没看见公馆南边那些女人吗?还有在望湖楼和有美堂那些宴会里的。新到的太守陈襄是个饱学之士,在他们到差之后一年来的,这位太守把对外界的应酬做得很周到,官妓自然全听他们召唤。另外还有周邠、鲁少卿等人,并不是丈夫的真正好朋友。歌妓们都有才艺,会唱歌曲,会弹奏乐器,她们之中还有会作诗填词的。她自己不会作诗填词,但是她懂那些文句。那些诗词她也觉得熟悉,因为她常听见丈夫低声吟唱。她若出口吟唱,那可羞死人!高贵的夫人怎么可以唱词呢?她丈夫去访那些赤足的高僧——惠勤、辩才,还有那些年高有德的长胡子的老翁,她反倒觉得心里自在点儿。

苏夫人用了好几年的工夫才摸清楚丈夫性格,那是多方面的个性,既是乐天达观、随遇而安,可是有时又激烈而固执。到现在她倒了解一方面,就是他不会受别人影响,而且你无法和他辩论。另一方面,倘若他给歌妓题诗,那又何妨?那是当然的。他对那些职业性的女艺人,绝不迷恋。而且她还听说他曾把一个歌妓琴操劝服去遁入空门修道为尼呢!琴操真有很高的宿慧,诗与佛学一触即通。苏东坡不应当把白居易写歌妓末路生活的诗句念给琴操听。苏夫人聪明解事,办事圆通,她不会把丈夫反倒推入歌妓的怀抱。而且,她知道丈夫这个男人是妻子管不住的,连皇帝也没用。她做得最漂亮——信任他。

她是进士的女儿,能读能写,但是并非一个“士”。她只为丈夫做眉州家乡菜,做丈夫爱喝的姜茶。他生病时,多么需人照顾啊!若丈夫是诗人,因而有些异乎寻常之处,那是应当的。丈夫知道有书要读,上千上百卷的书,做妻子的也知道要管家事,要抚养孩子,要过日子。因此,她愿忍受丈夫睡觉时有名的雷鸣般的鼾声——尤其是酩酊大醉之时。

这些先不说,与这样人同床共寝,真得承认这个床头人是够怪的。妻子在床上躺着难以入睡,听着丈夫打鼾,却不能惊醒他。在他入睡之前,他要不厌其烦把被褥塞好。他要翻来覆去把躯干四肢安放妥帖,手拍被褥,直到把自己摆放适当又自在又舒服为止。他身上倘若有地方发僵发痒,他要轻轻,轻轻揉。这些完毕,这才算一切大定。他要睡了,闭上眼,细听气血的运行,要确待呼吸得缓慢均匀而后可。他自言自语道:“现在我已安卧。身上即使尚有发痒之处,我不再丝毫移动,而要以毅力精神克服之。这样,再过片刻,我浑身轻松安和直到足尖。睡意已至,吾入睡矣。”

苏东坡承认,这与宗教有关系。灵魂之自在确与身体之自在有关联。人若不能控制身心,便不能控制灵魂。这以后是苏东坡一件重要的事。苏东坡在把自己睡眠的方法向两个弟子讲解之后,又说:“二君试用吾法,自当识其趣,慎无以语人也。天下之理,能戒然后能慧,盖慧性圆通,必从戒谨中入。未有天君不严而能圆通觉悟者也。”

后来,苏夫人还发现夜里和黎明时丈夫的许多习惯。用细梳子拢头发和沐浴是这位诗人生活中的重要大事。因为在那一个时代,若有人细心观察人的身体及其内部的功能,并注意草药及茶叶的研究,再无别人,只有苏东坡。

苏夫人头脑清爽而稳定,而诗人往往不能。丈夫往往急躁,灰心丧气,喜怒无常。苏夫人有一次在一个春天的月夜做了一个比照,说:“我对春天的月亮更为喜爱。秋月使人悲,春月使人喜。”数年后,在密州,他们正过苦日子,苏东坡对新所得税至为愤怒,孩子揪着他的衣裳对他哓哓不休。

他说:“孩子们真傻!”

苏夫人说:“你才傻。你一天闷坐,有什么好处?好了,我给弄点儿酒喝吧。”

在一首诗里记这件事时,苏东坡觉得自己很丢脸,这时妻子洗杯子给他热酒。这当然使他很欢喜,他说他妻子比诗人刘伶的妻子贤德,因为刘伶的妻子不许丈夫喝酒。

但是在苏东坡的心灵深处有一件事,人大都不知道,苏东坡的妻子一定知道,那就是他初恋的堂妹,不幸的是我们无法知道她的名字。因为苏东坡是无事不肯对人言的人,他一定告诉过他妻子。他对堂妹的深情后来隐藏在两首诗里,读苏诗的人都略而未察。

苏东坡并没常年住在杭州,而是常到杭州的西南、西部、北部去。由神宗熙宁六年十一月到次年三月,他到过附近的上海、嘉兴、常州、镇江,这些地方在宋朝时都属于浙江省。他的堂妹现在嫁给了柳仲远,住在镇江附近。他在堂妹家住了三个月,他虽然写了大量的旅游诗记述这次旅行,并且常和堂妹的公公柳瑾一同写作游历,却一次也没提到堂妹丈夫的名字,也没写过一首诗给他。他写过一首诗记堂妹家的一次家宴,还写过两首诗论书法,那是堂妹的两个儿子请他题字时写的。苏东坡对柳瑾这个诗人和书法家的成就颇为器重,对堂妹的孩子也很顾念。但是到堂妹家盘桓却对堂妹的丈夫一字不提,实在难以理解。

此行写的两首诗暗含有对堂妹的特别关系。一首诗是他写给刁景纯的,主题是回忆皇宫内的一株花,其中有下面的句子:

厌从年少追新赏,

闲对宫花识旧香。

那时他并没坐对宫花,因为他并不是正置身皇宫之内。他说“厌从年少”的伴侣时,显然是描写自己;而“花”照例是女人的象征,“旧香”可能指一段旧情。

这个暗指在另一首诗里更为清楚,那是给杭州太守陈襄的。主题是说春归太迟,误了牡丹的开花时节(诗题颇长)。诚然不虚,他回到杭州时,牡丹的花季已过,可是暗示少女已嫁,今已生儿育女,则极明显,并且在咏牡丹的一首诗里也没有理由用两次求爱已迟那么明显的典故。为明白这两个典故,要说明一下。在唐朝有一个少女杜秋娘,在十五岁时写了下面一首诗:

劝君莫惜金缕衣,

劝君须惜少年时。

花开堪折直须折,

莫待无花空折枝。

“空折枝”便表示误了求爱时期。唐朝杜牧与杜秋娘同时也写出了下面的一首诗:

自是寻春去较迟,

不须惆怅怨芳时。

狂风落尽深红色,

绿叶成阴子满枝。

自从杜牧写了这首诗,“绿叶成阴子满枝”就用来表示少女成了母亲之意,更因为中文的“子”既代表“果子”,又代表“儿子”。

在苏东坡那首诗里,思想似乎并不连贯,并且特别用“金缕”“成阴结子”“空折枝”这些字眼儿。他的诗如下:

羞归应为负花期,

已见成阴结子时。

与物寡情怜我老,

遣春无恨赖君诗。

玉台不见朝酣酒,

金缕犹歌空折枝。

从此年年定相见,

欲师老圃问樊迟。

这首诗给陈襄,或是赋牡丹,都不相宜,仔细一看,连与诗题都莫不相干,“成阴结子”与牡丹更无关系。他也没有理由要太守陈襄“怜我老”。“从此年年定相见”是分别时的语句,这里用于归见同僚,而且苏东坡心中绝无在陈太守邻近安居务农的打算。倘若说这首诗确是写给陈太守的,用绿叶成阴求爱已迟,必然是够古怪的。诚然,在唐朝这类诗里,中间两联里字的词性要同类相对,中间两联有时只做点缀之用,前后两联才真用以表达作者的情思;不过唐律之上品仍然全首有整体性的。苏东坡写的诗里用几行空洞无物的句子充数的坏诗可少见得很。若从另一角度观之,看作是他写给堂妹的,则这首诗在主题和思想上便很完整了。第一句说此次归来实感羞愧,因自己误了花时,也可以说误了堂妹的青春时期。第二句分明说她已儿女成行。第三句求她同情,又表示自己的孤独寂寞。第四句说因有她相伴,今春过得快活。第五和第六句说明他对求婚已迟感到歉疚。第四联自不难解。苏东坡这时写了一首诗,表示愿在常州安居下来,这样离堂妹家不远。他后来的确按照计划在常州买了房子、田地,他后来就在常州去世的。

我知道敬爱苏东坡的人会不同意我的说法,怪我说苏东坡暗恋堂妹。这是否在苏东坡的品格上算个瑕疵,看法容或因人而异。这事如果属实,并且传到人耳朵里,那些道学家必会谴责苏东坡。不过自古至今,堂兄妹、表兄妹却不断相恋。但苏东坡不能违背礼俗娶自己的堂妹,因为她也姓苏。

苏东坡游镇江时,在焦山一个寺院的墙上题了一首诗,西方的读者对此最感兴趣。苏东坡料必知道唐朝段成式在《酉阳杂俎》中所写《叶限》那篇短故事。述说小姑娘叶限受继母和后妹折磨,丢了鞋,后来嫁给国王的经过。但是据我所知,苏东坡是第一个记载老翁睡眠时怎么安排自己须子的人。他用一首简易的韵语说一个有长须的人,从来没想过在床上怎么安排自己的胡子。一天,有人问他睡觉时胡子放在什么地方。那天夜里他开始惦记他的胡子,他先把胡子放在被子外面,后来又放在被子里面,又放回外面,折腾了一夜没合眼。第二天早晨,他一直感觉坐立不安,心想最好的办法是把胡子剪掉。由那首诗看来,那只是通俗故事,不是苏东坡创作的。

在这里我们不妨提一下“眇者不识日”的故事,这倒是苏东坡第一个想到的,这篇寓言写在徐州。爱因斯坦似乎在什么地方引用过这篇故事,来说明一般人对相对论的看法。

生而眇者不识日,问之有目者。或告之曰:“日之状如铜槃。”扣槃而得其声。他日闻钟,以为日也。或告之曰:“日之光如烛。”扪烛而得其形。他日揣籥,以为日也。日之与钟、籥亦远矣,而眇者不知其异,以其未尝见而求之人也。道之难见也甚于日,而人之未达也,无以异于眇。达者告之,虽有巧譬善导,亦无以过于槃与烛也。自槃而之钟,自烛而之籥,转而相之,岂有既乎。故世之言道者,或即其所见而名之,或莫之见而意之,皆求道之过也。

说也奇怪,这篇寓言竟被政敌当作审判他的依据。说他用以讽刺当时学者盲从王安石的《三经新义》。

苏东坡这个人物个性太复杂,方面太多,了解不易。因为他精通哲理,所以不能做道学家;同样,也因为他深究儒学,故也不能为醉汉。他对人生了解得太透彻,也对生活太珍惜,自然不愿把生活完全消耗于醇酒、妇人之间。他是爱自然的诗人,对人生抱有一种健康的神秘看法。这个看法永远与深刻精确地了解自然密不可分。我相信,没有人与大自然、春夏秋冬、雨雪、山峦谷壑亲密相处,并接受大自然赐予人的健康治疗的力量后,而同时对人生还会抱有一种歪曲偏颇的看法。

在熙宁六年(一〇七三年)九月九日,他拒绝去参加重阳节的宴会。他躲开了朋友,自己去泛舟为乐。按照重九的风俗,他破晓之前起身,到西湖上访孤山的两位僧人。那天晚上,他一人独坐舟中,凝视山顶有美堂窗内射出的灯光,那时他的同僚正在那里一间大厅里欢呼畅饮。他给一个同事周邠写出下面的一首七律:

霭霭君诗似岭云,

从来不许醉红裙。

不知野屐穿山翠,

惟见轻桡破浪纹。

颇忆呼卢袁彦道,

难邀骂座灌将军。

晚风落日元无主,

不惜清凉与子分。