正是1943年夏天快收成的时刻,故乡小赵北庄的天空格外晴朗、湛蓝,灼热的阳光照射着海河河畔的田野。由于干旱了一段时间后,跟着下了两场好雨,全村各户的庄稼普遍长势良好,大家议论在兵荒马乱旱涝不断的年头,难得盼望即将到来的好收成,于是人人喜形于色,开始着手准备收割的工作,磨镰刀,打场地,找扁担,备车子,喂牲口……。少数农户着急用粮,已经开镰收割了,大多数人家都想让地里的麦子再日照两天,意在让麦粒更饱满些,以增加收获的分量。妈妈的想法也是如此。

一天下午,大约三点多,高阔辽远的苍穹,给人的印象是那么碧蓝,静谧,辉煌,以致有人仰望凝目后,感到有某种神秘的色彩。就在这个对大自然难以莫测的时刻,村庄的西北部上空的远方,忽然涌现出一小片灰白色的云端,开始缓缓的向东南方向飘移着,后来变得越来越浓,颜色也幻化得又黑又红,以令人吃惊的速度,朝着乡村的大地翻滚而来,样子一会像似跳跃的一只猛兽,一会犹如飞奔的一条巨龙。有人走在路上看见说,可能要下雹子,有的说不一定,也许很快风吹云散。此时我也正巧站在姥家门口好奇的观望,刹时间,只见变幻多端的浓云,很快笼罩了整个村庄,天色无光,地上阴暗,紧跟着大风骤起,雷电闪烁,暴雨如注,在人们惶惶不知所措中,只听得先缓后急的咯啦咯啦响声四起。我见此情景不自主的跑到所住的那间小东屋,赶快把窗帘拉下来,这期间窗棱上啪啪的作响,妈妈本来在炕上休息,听后马上坐起来,对我说“不好”“下冰雹了!”我拉开窗帘一点点,透过一小块方格玻璃向外窥视一下,只见院子里全是满满的泥黄色雨水,柴禾草、旧篮子、破条筐,在水面上飘飘摇摇。放在地面上的锅灶、砖石上的坛坛罐罐被淹没了不等的深度。再破开东屋的门缝,又望到墙根下面的杂物中,堆积着白色的冰雹,小的有黄豆粒大,大的则像玻璃球和鸡蛋形。妈妈跟着亲自到门口看了一下,马上对自己地里的麦子没底了,可是又产生了侥幸的心理。因为人们常说,夏天的雨水往往像车辙,一溜一溜的下,有时对面下雨,这边干晒。如果是这样,万一这场冰雹暴雨有可能砸不到村子东头自己的麦田里,那就安心了。过了大约二十分钟,风雨骤停,云开日露,她急忙离开屋子,趟着没脚面的泥水,提心吊胆的向外面走去。这时正巧遇到姥爷从自己种的地里回来,他说很多麦子都倒了,雹子把庄稼砸的很厉害,妈妈一听吓懵了,赶紧向自己园田里跑去。我想跟着,她不让我去。于是心神不定地等着妈妈带着好消息归来,心想我们那块地也许受灾,但不会太严重,期望老天爷不会给妈妈过重的打击,因为这一年的丰收将是今后生活来源关键的一步啊!每分钟吉凶的猜测,对我来说都是一种精神上的折磨。大约过了一个多小时,妈妈终于回来了,她一句话也没说,只见脸色苍白,眼眶红肿,双眉紧皱。当我问她结果的时候,眼泪刷刷地流下来,深深地叹了一口气,无奈的倒在炕上了,陷入了冥冥的苦思之中。作为儿子这时当然知道她心里的话,一年的辛苦劳累自费了,满心的盼望和打算突然问成了泡影。

天晴了一天以后,妈妈让我跟着她带上口袋、簸箕、笤帚到地里去。娘俩在路上每迈一步似乎有某种沉重的东西挂在腿上,想快走而又是那么吃力。好容易到了自己的地边,站在畦埂上一看,两亩多地的庄稼一片狼藉,简直事前难以想象。所有的小麦全部散伏在地上,原来那些挺拔的麦秆东倒西歪南折北断,就好像天塌下来,无一幸免地把它们碾压得不可收拾。再一看那些原来饱满的麦穗几乎全掉光了,粮食哪里去了?!原来估计每亩地二三百斤的小麦,难道剩下三分之一还没有可能吗?眼前的事实,让人怎么也不可理解。顷刻间的天灾硬是让丰收的金黄色的小麦突然蒸发了,化绝了。经过商量,在亲友们的帮助下,先把倒伏的麦秆割净,然后再把凡是残留在麦秆上半个麦穗的几根小麦揪下来放在布袋里,再寻找掉在地上和散落在泥土隙缝中的麦粒。我跟着妈妈蹲着用小笤帚一点一点的往簸箕里扫那些可见到的麦粒和破穗,尽管娘俩精心费劲了功夫,沿着麦根仔细搜索和收拾,放在簸箕里带着泥土的粮食不到一半,如果去掉泥土放在口袋里的麦粒和破穗,那就微乎其微了。从早到晚干了两天,只收到三四十斤小麦,这点粮食能维持多长时间的生活呢!可恶的狂风暴雨,无情的冰雹,让贫穷的农民们又一次的陷入了困境。因为天灾姥爷家也受了害,虽然秋季的玉米和稻子收获勉强做些补充,但因为人口多,资金少,生活日渐艰难,当冬末初春的时候,口粮难以为继。记得不得不用陈年的高粱面做窝窝头,甚至用野外收集的蒿草子来做黑饽饽。有一次,大家在冬天姥姥屋里炕上吃午饭的时候,妈妈刚拿起一个黑饽饽往嘴里吃,双眼泪流不止,她不是因为难咽而伤心,是想到未来日子怎么过。

翌年,妈妈决定不再给姥家增加负担,带着我到四姨家后院一间小屋去住。四姨婆婆家姓刘,曾是一户非常有钱的盐商,在村子东头盖了一所有三个套院的大瓦房,在全村显得十分阔气,后来不知什么原因家境衰落了,兄弟四人分了家,各得一份房屋财产。四姨夫也是早逝,四姨继承了东边的里外院,后院那间不大的小屋空着,旁边有一个很窄的小铁门可以单独进出。我们娘俩搬到那里去住,倒是离自己的园田近了一大段,四姨的地也在附近,这样妈妈和四姨姐俩不但可以做伴,也能朝一个方向下地共同劳动。四姨有一个大闺女名叫刘茂芬,小名称大萍,儿子叫刘茂林,小名称辰子,跟我同岁,而生日小于我两个月。这样又有了姨姐姨弟可以天天见面,虽然离开了二舅家的大表兄张伯勋,同年的二表兄张运启也不觉得孤单了。不仅如此,而且还有一种同无父亲共命运的感觉。当然,妈妈和四姨都是带着自己的孩子分别各自独立生活。四姨有位嫂子大家称呼刘大娘,对我们娘俩刚迁入他们刘家的院子暂住,就以瞧不起的声调不满地说:“又来了个穷姨”。妈妈听后无奈,只好当成耳旁风,自己处事说话谨小慎微,不止一次的嘱咐我少向人家院子跑。

搬到四姨小屋这一年是1944年,地里仍然种冬小麦和秋季的玉米。四姨也一样,只是她家的地比较多一些,就腾出了一亩地左右,种些黄瓜、茄子、豆角、萝卜、白菜之类的蔬菜。老姐俩每天清晨四五点下地干活,直到很晚才回家休息。到了农忙旺季起得更早回来得更晚。常常顶着天没亮的星星去,顶着日落以后星星闪烁在天空时再回来。她们不是带点饭食在地里吃,就是忍着饥饿再回家做饭。至于我们这些孩子吃喝她们总是早有周密的安排,告诉吃什么,放在那里,肚子饿了自己去拿。如果偶然不到地里面在家里忙针线活的时候,又恰巧我在地里拔草或锄地的情况下,妈妈早已把大铁锅上贴的饽饽,炒的蔬菜,或卤的小杂鱼放在桌上摆好等着我回来一同吃。那时家里既没钟也没表,只看太阳在高空转的方向,一旦日头当顶照,就意味着时间到了正中午,应当回家吃饭了。假如饭熟了等了一会儿还没回家,妈妈就跑到村东头的高台子上,朝着种地的方向一次又一次的大声喊道:“宝珍哪,吃饭啦!”

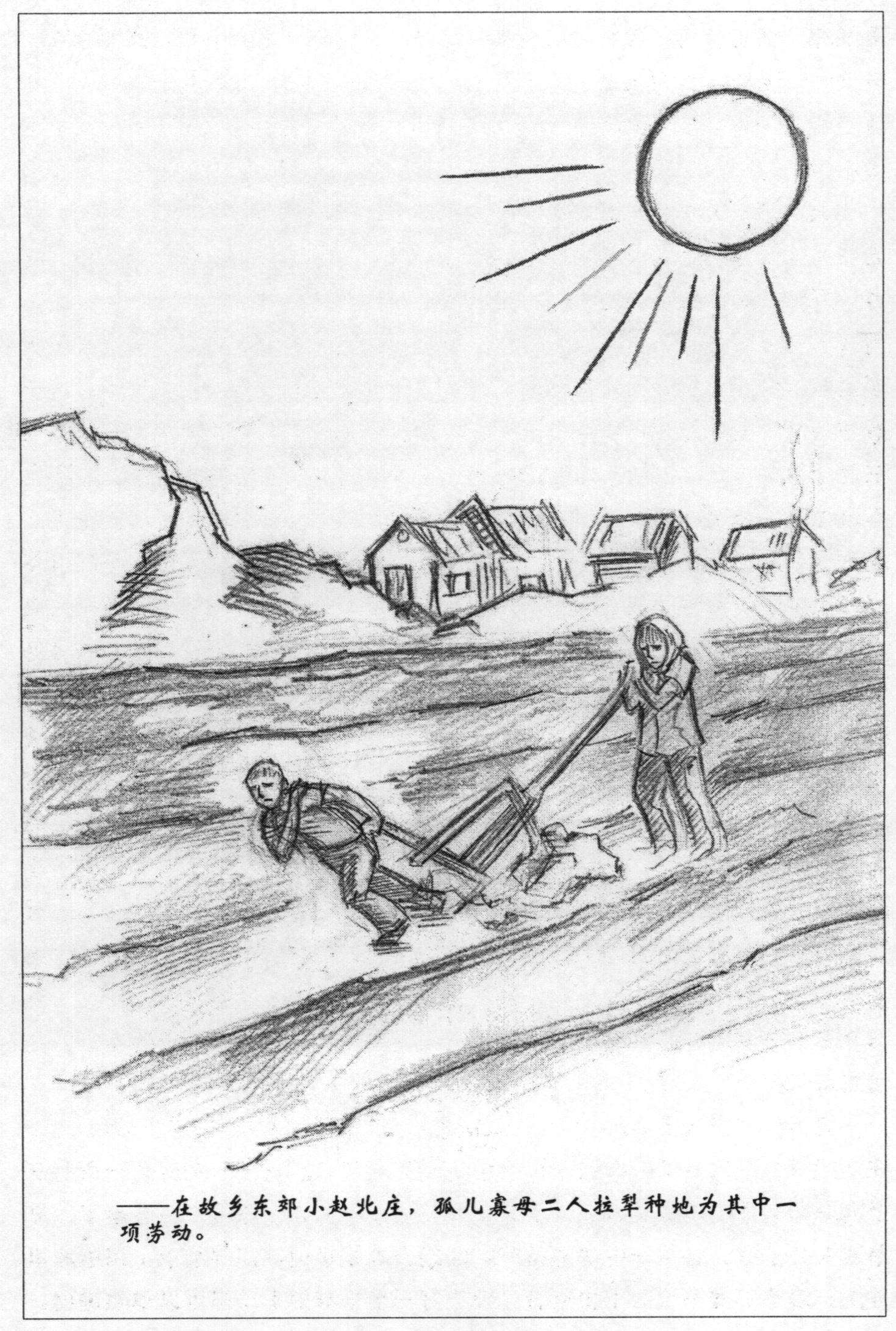

到了夏秋抢收抢种的时候,由于没有农具和牲口,只好见缝插针借犁由人来拉。有时妈妈和我拴上绳子一步一步艰难地往前拉,九姨扶犁带撒种,或者她们姐俩倒换着干。苦于一上午只能连耕带播半亩地左右,累的肩痛腰酸双腿软。抢收的是小麦,头年的教训深深刻在心里;抢种的是玉米,节气一点都不能耽搁,晚了苗就长不好。这个时段割麦子,往往是趁太阳在东方尚未升起,就踏着清晨的露水,在地里把小麦割了一片片了。无论割麦子种玉米都是过度的紧张劳动,尽管疲惫不堪,也要分秒必争。吃饭大都在田间地头,不是妈妈就是我,把妈妈下地前早已做成的主副食一头放在篮子里,另一头挑上放好绿豆汤的木桶担到地里。主食一般是饽饽,薄饼子;副食基本上是大葱虾酱,黄瓜拌蒜。因为实在太累,天气又热得让人透不过气来,吃完了饭,更觉得困倦难捱,于是就躺在了两棵桃树底下小憩。这是两棵未经嫁接的桃树,大概有了五六年的树龄,地根已经扎在地里很深了,长在了两亩多地主要垄沟的中央,尽管没有人对它进行修整,然而长得枝繁叶茂,春天开满了粉红色的桃花,夏秋之季点缀着一些不能吃的小毛桃,不过那金褐色的树干,深浅不同的浓密绿叶,一眼望去令人喜欢。更让我高兴的是,在艳阳高照下,它们带来了一大片树荫,如稍有清风吹拂,掩映在这两棵桃树下面,使人颇有些难得的惬意。这一躺下不要紧,马上呼呼地睡起来了,睡得是那么香甜,以致完全忘了还有很多农活需要接着干。在沉睡之中,偶尔感到脸上和耳朵发痒,于是不自觉的用手拨拉一下耳朵,拍打一下脸,大概是某种小虫子或是蚂蚁类的小动物爬到那里讨厌的原因。一觉醒来,看到妈妈又干了许多活。有时我睡起来没完没了,妈妈就在跟前轻轻地叫一声:“该醒醒啦,儿子!”

我和妈妈在犁完平整的土地上,按间隔一尺左右种玉米,每掘一个小坑,点上两三个玉米粒做种子,然后把土盖上,过了一段时间,玉米苗便长出来了。因为每个坑点种的玉米生长的多少不一,而按间隔宽度要求只能留一棵比较壮的苗,所以要有间苗的活,把多余弱小的苗一根一根的拔掉。对于保留下来的玉米苗,灌水、锄地、施肥要跟上。在长到一米多高的时候,如有及时雨,那是天助人愿,如遇天旱必须尽快拉水浇灌,过一两天趁着泥土湿润的状况,要及时下锄,既锄草又松土。按照有经验农民的习惯,至少要锄两三遍才能长好。尤其是在玉米长到一人多高,正在抽穗长粒的期间更要下锄、上肥、浇水。妈妈种地不但缺少有机肥,连化肥也没钱买,要么从姥家借点,要么卖点东西攒点钱买点化肥,在每棵玉米根部捏上一点就算施肥了,而地照样是贫瘠的。

种庄稼的农活那一类也不轻,不但需要力气能吃苦,还需要懂些技术能有效。我是既没力气又不懂技术,妈妈让我练,生活逼着干,模仿学习别人的好经验。就拿锄玉米一项来说,两手拉锄要正确,锄头下地深,还不能动了根,杂草要除掉,还要防止它再生长。此外,每当我钻到长得高高的玉米地里使锄的时候,外面天气炎炎,里面闷热,只要向前锄一趟,大约四五十米左右,玉米叶子像小锯齿似的,又刮脸皮,又拉胳膊上的皮肉,一道道的红印露出来,沁出来的汗水流在上面像撒上一层盐似的又痛又痒。这时我才体会到爷爷跟我讲的民谣:“锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”是千真万确的道理。每当锄完玉米地就赶紧钻出来,顿时感到空气新鲜,微风清凉,给人难以名状的痛快,回头再看看那绿色满园的玉米地,觉得辛勤的劳动,将给今后的生活可能带来的某种希望啊!但是每到收成季节,妈妈和我跟大家一样都非常注意天色,唯恐它喜怒无常,给人意想不到的打击。从前那片突然出现的翻滚乌云所带来的狂风暴雨和白色冰雹,给庄稼造成的灾害,让不少农民产生的恐怖心理久久不能消失。春天的旱情让地干裂,麦苗枯死,沟渠那点水被各家拉水浇地抢的很快荡然无存;夏天变幻莫测的气候让人心惊肉跳;而秋季的雨水又特别集中,一旦把地下涝了,那玉米、高粱等秋作物泡在泥水过长的情况下,不是烂根就是根拔棵倒,难以复生再长,就是万幸能照样竖立的棵棵玉米或高粱杆,上面结的果粒不多也不足。

靠天吃饭,人命在天,这是农村、农民、农业主要的寄托。但是靠人劳动,人战困难,运气可转,也是重要的生活源泉。

挖沟渠淤泥,蓄水排水,就是为了防旱治涝。所以每当春季冰凌融化时,我就学习人家在园田周围挖泥挑沟,把两腿叉开,站在不宽的浇水沟两边,用带丁字形柄的长铁锨,把烂泥先铲上来甩到田边上,然后切一个尺把深的泥坑,按照计划挖的深度和广度,一锨一锨的切泥后往上面田里甩,这种活需要在双手握住锨把,腰部一躬一挺,双腿支撑上下力量,不一会浑身都是汗,尽管春寒风冷,也很快把棉袄外套脱下来,才能干得痛快淋漓。挑沟挖泥的进度因人的气量、耐力和熟练程度不同,进度的情况不一样;而挖掘得宽窄深浅自然有区别,水沟最后蓄排水量效果大小必然也有所差异。我是外行入门能力有限,但还是在挑沟上起了一点的作用,为春旱拉水秋季排水创造了条件。

摇水车,割麦子,挖沟渠,都是比较累的农活,最明显的现象是没经过锻炼的人两只手掌掌心要在用力干的过程中,会起好几个潦泡甚至是血泡。我就是这样的。因为拉水要用摇把,割麦子用镰把,挖沟渠用锨把,又握住又摩擦,时间一长必然起泡,泡里有水有血,常常水多于血,有时用针把皮挑开放出来,有时带着泡继续干。有时手掌四个手指下面的泡既碍事又疼痛,但是干的时间长了就会变成厚皮老茧。这种老茧倒成了有利于劳作的厚皮层,也成了创造条件抵抗自然灾害夺取粮食收获的象征。

农活当中挑扁担,抬杠子,运粮草也是不可缺少的累活。关键在肩上能否承担相当的分量,能否把握好挑和抬时物重的平衡。我是天生的“左巴咧”即左撇子。写字用右手,而干什么活都是用左手最有力最顺当,因此挑扁担抬杠子都放在左肩上了。小麦收割后放在一些集中的地方,除了一捆捆抱着外,就是用扁担在左肩上挑了。有时帮助姥家收稻子也是如此。用扁担两头挑麦子自然比抱的多。开始挑扁担放在肩上时,由于支点不对,而两头分量又拿捏不准,挑起扁担那一刻,不是前高后低,就是前低后高,走起路来左右晃晃悠悠,肩肉感到生痛,骨头硌得难受,改成双人抬也好不到哪里去。但不能因此罢休啊!没有劳动的本领,怎么能生活呢!妈妈不是说过熟能生巧,练练就好了吗!记住她的话,我就在干中摸索着学,由干得不地道到干得地道,就得反复的“练”。不出半年,果然成功了,肩上挑的东西两头将近一百斤,走起路来不但又稳又快,而且也可以换肩担着走比较长的距离。这一下给家里往缸里挑水打下了基础。以上曾经干过的农活,虽然不是太内行,但是从实践中也得到了不少知识。与此同时,身体也比在市内好了,吃得饭菜虽不如爷爷那时喂的花样多油水大,但那时从来没有感到味香而可口,胃里总是满满的。而到农村这时无论干什么活,很快就饿了,吃什么都感到香喷喷的,饭量也随之骤然大增。就连掰一块干饽饽就咸菜,放在嘴里都觉得有滋有味。妈妈笑着说,不是有句话吗:“饿了吃糠甜如蜜,饱了吃蜜蜜不甜。”此话确实让我值得深思。这是我在十二三岁时所经历的农活,天时,道理,还有那乡村生活的初步体验。