所谓朝鲜燕行使,是指曾经由朝鲜国王向中国北京派遣的“事大使节”。此外还有所谓朝鲜通信使,是指朝鲜国王向日本江户派遣的“交邻使节”。其中,由于在日本和韩国很早便有对朝鲜通信使的众多研究,所以到现在,连两国的一般市民都能清楚其大致含义。 注1 但是对于燕行使,却甚至在世界学术界中都缺少对其的概括性介绍。因此,本序章将介绍燕行使是什么,并将其与通信使进行大致比较,以此来导入本书正论。序章的最后,会论及在本书中将要探究的重要问题。

在本书所论述的对应于中国明朝与清朝的时代,由朝鲜派遣去的外交使节被称为燕行使。不过,首先要澄清的是,虽然在史料中也曾出现“燕行使”这一词语,但毋宁更应该将其看作是现代的学术用语。此点牵扯到朝鲜—中国关系史这一较复杂的问题。在朝鲜时代,派往日本的使节被称为通信使。无论从当时的史料还是现代的学术用语来看,这一称呼都很妥当。但是如何称呼汉城(今首尔)—北京之间往来的使节呢,这点迄今尚未有定论。 注2 2

我认为有两个原因引发了这一问题。第一个原因,在史料上,通常是以使节的目的来称呼由朝鲜派往北京的使节。例如到北京去庆祝冬至的使节被称为冬至使,庆祝正月元旦的使节被称为正朝使或正旦使,庆祝皇帝寿诞的使节被称为圣节使,庆祝其他事项的使节被称为进贺使。如果要表达朝鲜方面的谢意,则被称为谢恩使。陈情或者请求的时候则被称为陈奏使或奏请使。在中国皇帝或者皇后死去时派遣的被称为进香使,皇帝的亲属死去时来吊丧的被称为讣行使,等等。即是说,会按照其出使目的不同而变换称呼。此外,当皇帝巡行至盛京沈阳时,还有借机派去的问安使,他们不去北京而是前往沈阳。另一方面,派赴日本的使节被称为通信使,是由于其主要目的就是带去通信的国书。即是说,被泛称为通信使的原因,正是因为这些使节的主要目的便是“通信”。而派往北京的使节被称为冬至使、正朝使、圣节使、谢恩使等,也是依据出使目的而赋予的相应称呼。对于派往日本的使节为何被称为通信使这一点,本书第一章将会探讨其中更加原理性的问题。

第二个原因,是由于朝鲜—中国关系史(或称为中国—朝鲜关系史)的复杂性。若将冬至使、正朝使、圣节使、谢恩使等称呼总合起来的话,估计最合适的应该是“赴京使”。因为在朝鲜重要的外交史史料《通文馆志》卷3“事大”中有“赴京使行”这一条,正好与同书卷6“交邻”中的“通信使行”条相对应。因此,与“通信使”对应的应该是“赴京使”。在朝鲜的基本法典《经国大典》中,也使用了“赴京使”这一称呼。而在《朝鲜王朝实录》中,虽然使用最多的是“赴京使臣”,但“赴京使”也有出现,而且,虽然中国有着明清交替的巨变,但这一称呼却并未改变,所以,若要用当时的语言来表达,那么“朝鲜赴京使”应该是最合适的称呼。

不过另一方面,当中国进入由满族统治的清朝后,由于朝鲜士人对中国有轻蔑之意,所以避免称之为“天朝”,同时也尽量避免把前往北京称为“赴京”。与此相伴,虽然此前前往北京的旅行记往往被称为“朝天录”“朝天日记”等,但在此后却被普遍改称为“燕行录”与“燕行日记”。此外,原本被称作“赴京使”的也被改称为“赴燕使”。例如在1809年(嘉庆十四年、纯祖九年)编撰的《万机要览》财用编5“燕使、燕行八包”中,在叙述明代事情时写作“赴京”,而记录清代实际相同的行为时则写作“赴燕”。中朝关系的复杂性正在于此。正因为有这种历史事实存在,所以若将明清时期朝鲜派往北京的使节统统称为“赴京使”,自然会感到有不恰当处。 3

即使在生活于现代的我们看来,也不能简单地将中国清代时期由朝鲜派往北京的外交使节团都称为“赴京使”。确实,“赴京使”这一称呼明确地展示了当时中国与朝鲜之间的外交关系。在本文开首处,我说明了朝鲜燕行使是事大使节,即是小国“事”大国的使节。我们必须充分注意到,在中国明代,朝鲜王朝是毫无疑虑地将其使节称为“赴京使”。但对我们来说,若将“赴京使”这一当时人之价值色彩浓厚的词汇原封不动地用作学术用语,同样也不合适。在日本的琉球史研究中,“册封使”这一包含历史实态的词语被很自然地用作了学术用语。但与此不同,在朝鲜—中国关系史(或者说中国—朝鲜关系史)中,以及在东亚国际关系史中,若想实现将“赴京使”这一史料用语如实且自然地用作学术用语,大概还需要在未来经历很长的“历史”。因此本书不会使用“朝鲜赴京使”这一称呼,而是使用更不带价值色彩的“朝鲜燕行使”一词。另外,这也是因为前往北京的使节团成员们所写的旅行记,早已被确定为《燕行录》这一学术用语了。

在世界外交史上,朝鲜燕行使是极为特殊的存在。之所以如此说,是因为在约500年间,他们都是基于几乎相同的目的而被派遣,并经由几乎同样的道路从汉城抵达北京。若再涵括高丽以前的时代,则时间更为长远。在朝鲜朝与明朝之间,即使只计算定期的派遣,每年也有3次左右的使节。据《万历大明会典》卷105《礼部·朝贡》中对朝鲜国的规定:自永乐年间始,每年有3次(即圣节、正旦节,还有纪念皇太子诞辰的千秋节)会接受朝鲜的朝贡使节。自1531年(嘉靖十年、中宗二十六年)始,正旦使取代了祝贺冬至节的冬至使。以上是定期的使节,此外还有进贺使、谢恩使、陈奏使等很多非定期的使节。 4

在整个中国明代,朝鲜到底派遣了多少次使节呢?实际上即使到现在,学术界还是无法对该问题给出一个准确数值。据某个不完全统计,在有明一代,朝鲜一共派遣了1252次使节,平均每年4.6次。 注3

另一方面,在朝鲜朝、清朝之间,自1637年(崇德二年、仁祖十五年)至日清战争爆发的1894年(光绪二十年、高宗三十一年)止的258年间,基于对《清选考》这一史料的统计,朝鲜一共派遣了494次使节,平均每年2次左右。不过,这些仅是以朝鲜国王的名义派遣的使节,并未包括称为“赍咨行”的事务性派遣。为何与明代相比,清代的次数会少了这么多呢?这是由于据1645年(顺治二年、仁祖二十三年)清朝的命令,将此前因冬至节、元朝节(正旦节)、圣节派来的使节合并为一,此后称为“三节年贡使”,或者略称“冬至使”。 注4 自此之后,每年以国王的名义派来的燕行使,就只出席正月元旦的祝贺仪式。而送给皇帝的诞辰贺礼、冬至贺礼以及其他的贡品,其实是由同一个兼任使节送来,只是在记录贡品的簿册上分开记录。

之前所举的总计494回,是朝鲜国王向清朝皇帝派遣的正式使节的次数,其中也包括清朝在迁都北京之前派往沈阳的圣节使,以及迁都北京之后,当皇帝去祭祀先祖坟墓时,朝鲜国王派往沈阳的问安使的次数。如果再加上赍咨行的话,据统计一共派遣了694回使节。 注5 不过,494回这一数字不包括临时的赍咨行,也不包括每年定期地领取来年历书的皇历赍咨行,而694回这一数字也不包括皇历赍咨行。这样的话,若将《清选考》中出现的494回,加上通常的赍咨行,以及每年的皇历赍咨行,则一共是950回左右。这可以看作是清朝时代朝鲜派遣使节的大致次数,每年平均约3.7回。 5

在明代,使节所走的路线大体是汉城—辽东(辽阳)—北京,而在清代,则大体是汉城—沈阳—北京。当然,当明朝都城还在南京的时期,使节是前往南京的。而在清朝占领了相当于今天辽宁省地域的时期,使节也是通过海路前往明代北京的。在500年间,确实有过若干的路线变化,不过如果我们在世界史地图册上,将前近代所派遣的国际外交使节路线按照次数来涂色的话,那么汉城—北京间的陆路将会是极粗的线,压倒性地超过其他任何路线。先前我所说的朝鲜燕行使在世界外交史上是极为特殊的存在,即指的这一点。

在《通文馆志》中虽然是将燕行使和通信使并列记载,但两者其实完全不同。中国的明代,大体相当于日本的室町幕府和织田丰臣政权的时代。不过朝鲜派往室町幕府的通信使实际上仅有3次到达京都,而派往见丰臣秀吉的只有2回。中国的清朝时代,大致相当于德川幕府时期,即使包括派往幕府的被称作“刷还使”的使节,朝鲜通信使也只有12回。 注6 朝鲜派往中、日两国的使节次数直接相差了两位数。因此应该说是极大的位数差异,而不能说是并列。对朝鲜而言,这一数值的差别意味着,无论在政治上还是在经济上,甚至在文化上,燕行使都具有压倒性的重要地位。即使单从政治上来说,在日清战争爆发那年,朝鲜仍然派遣了燕行使,只不过在旅途中间停止了。相对的,通信使早在1811年便结束了,并且最后一次也不是前往江户,而是停留在对马。这一对比如实地展现了两者重要性的差异。如此看来,若把朝鲜燕行使往来的路线称作干线的话,则朝鲜通信使可谓是运行次数要少得多的地方支线。 6

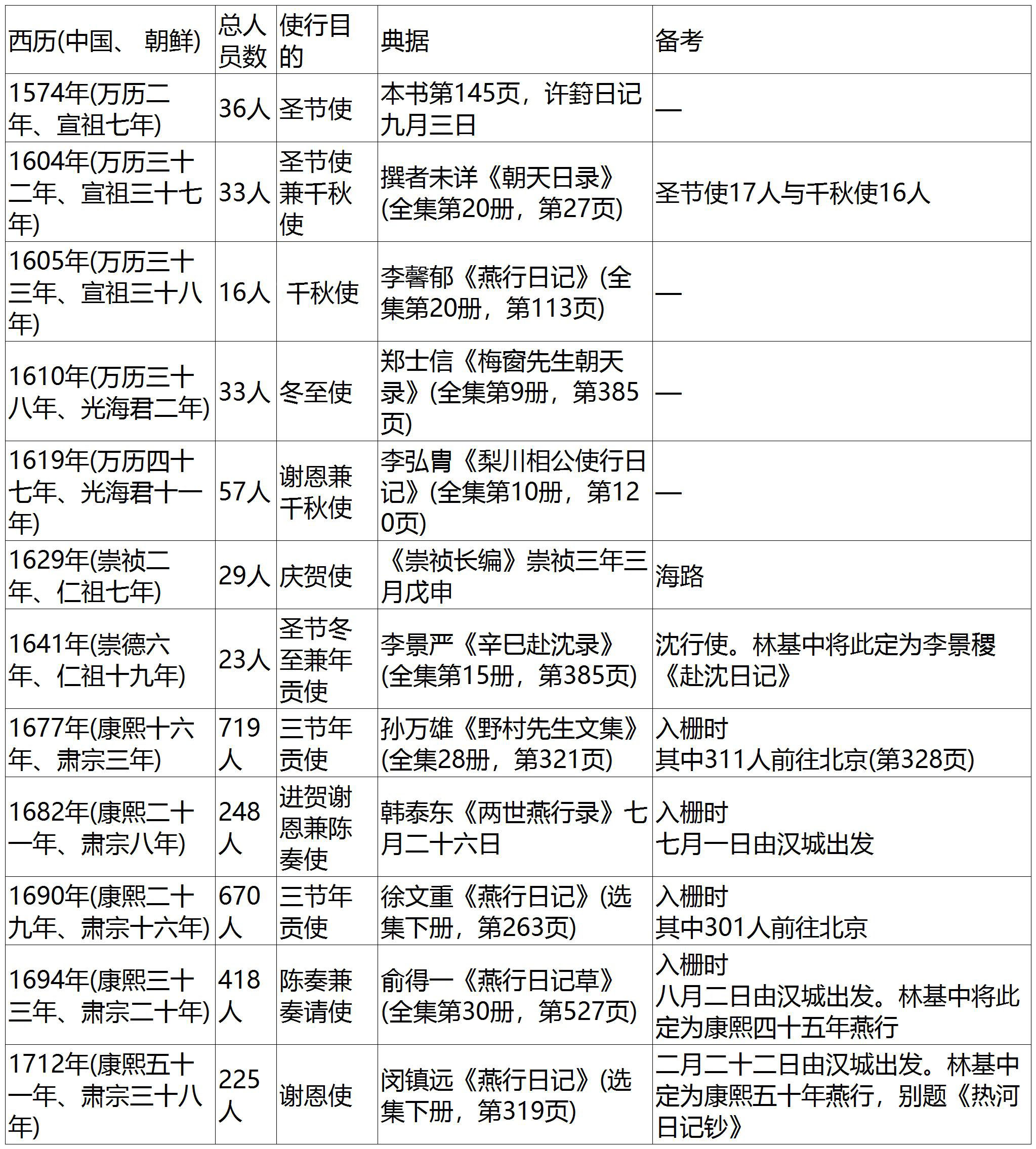

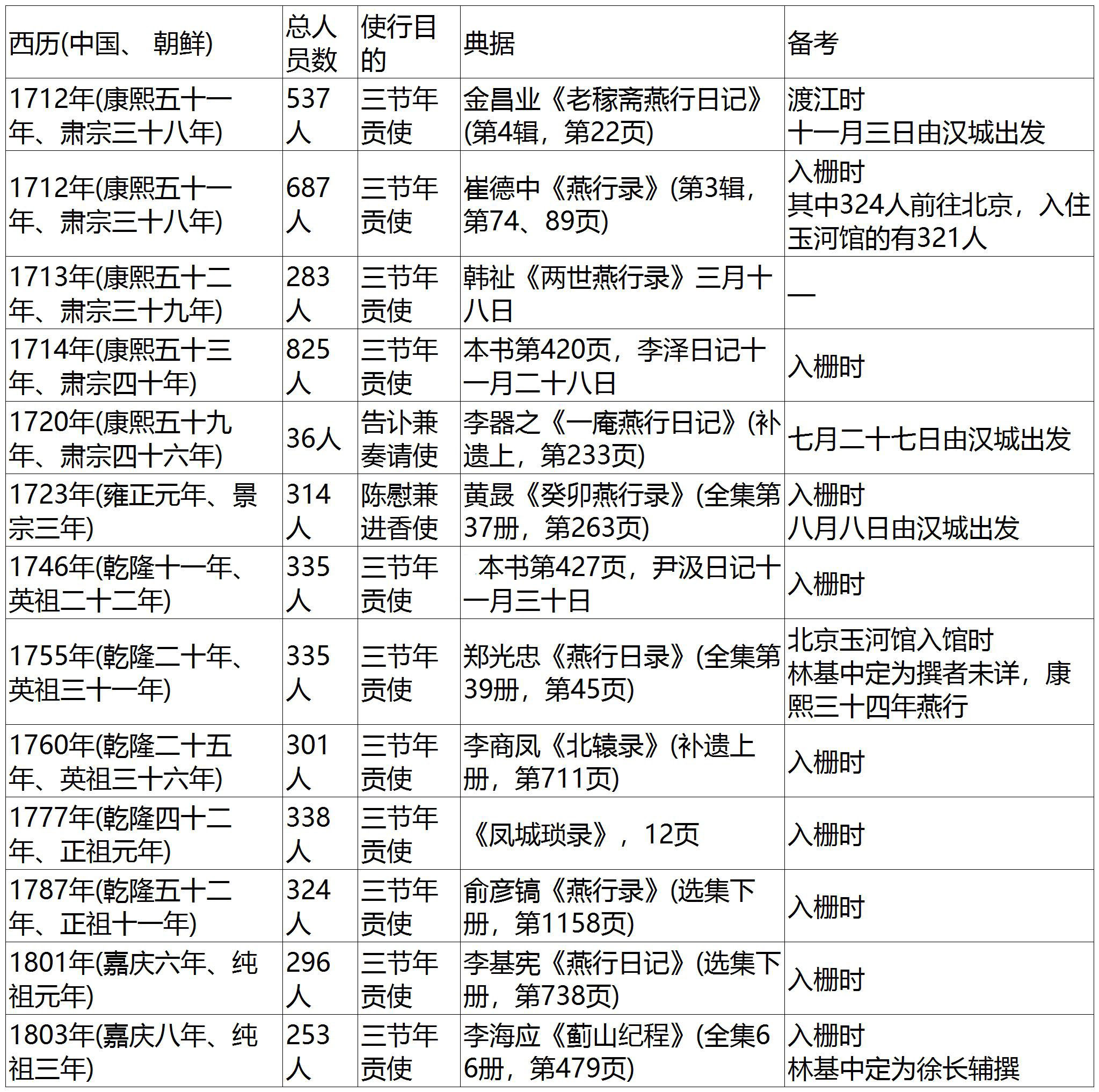

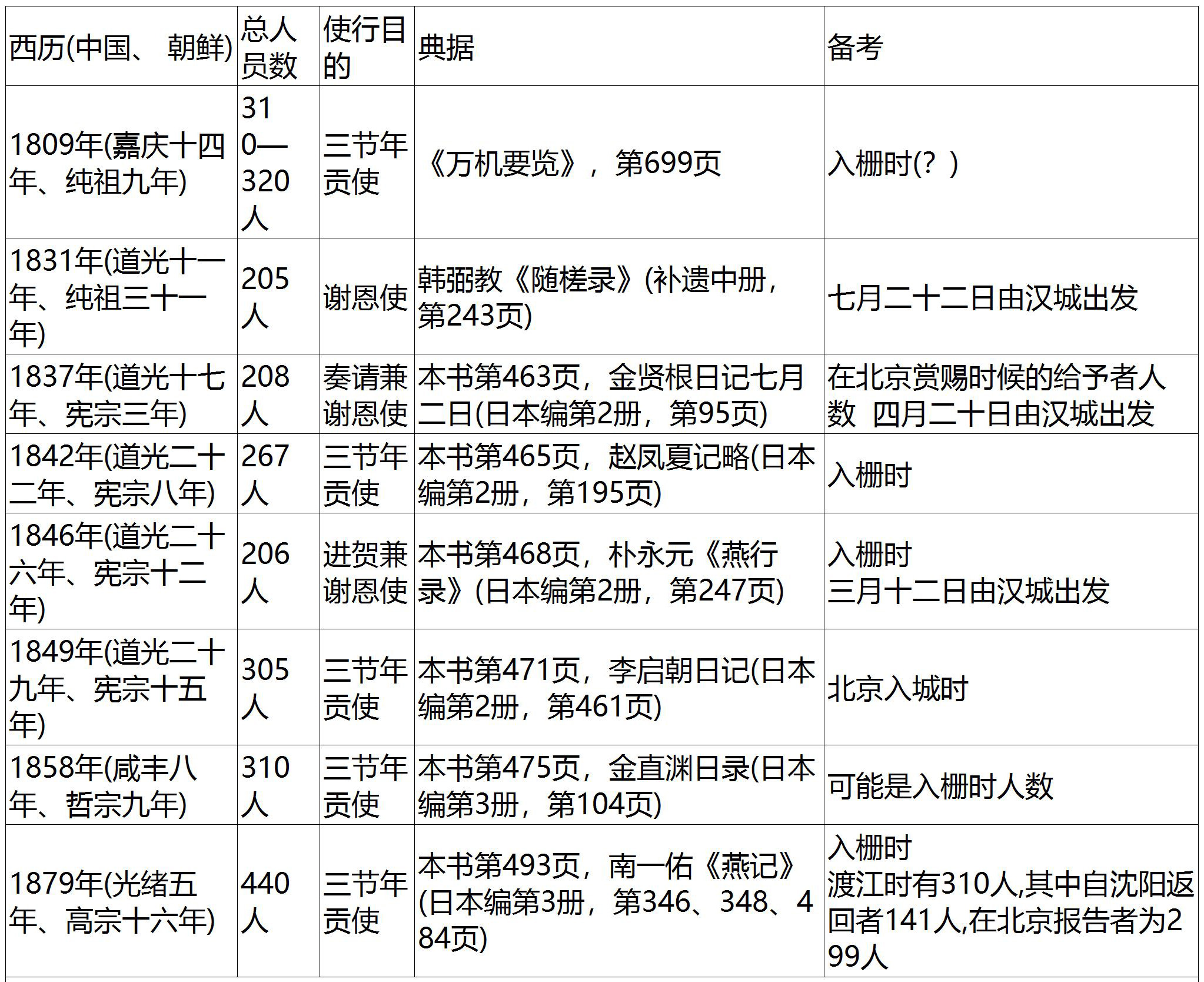

下面要论述的问题是:每一次的燕行使团有多少人参与呢?在朝鲜通信使的场合,每次的人员都是四百数十人到五百人左右,其中有一百数十人停留在大阪。 注7 那么,朝鲜燕行使的话,每次大概有多少人参与呢?以下是在以燕行录为中心的史料中,我所注意到的几则数据。

燕行使团人员数的变化:

表1 朝鲜燕行使团人员表

(续表)

(续表)

(续表)

* 三节年贡使通常兼任谢恩使与进贺使,在此略。 9

* 在燕行录记载的诸史料中,有些并不完全,因为缺少关于同行奴婢的记载。故在统计时没有采用此类史料。

* 选集,即《燕行录选集》;

,即《国译燕行录选集》;全集,即《燕行录全集》;日本编,即《燕行录全集日本所藏编》;补遗,即《燕行录选集补遗》(以上参照本书第406页);《崇祯长编》,即“中央研究院”历史语言研究所校印《明实录附录》;《凤城琐录》,即博明撰(《辽海丛书》所收);《万机要览》,即沈象圭编(《财用篇》,汉城:景仁文化社,1971年)。

,即《国译燕行录选集》;全集,即《燕行录全集》;日本编,即《燕行录全集日本所藏编》;补遗,即《燕行录选集补遗》(以上参照本书第406页);《崇祯长编》,即“中央研究院”历史语言研究所校印《明实录附录》;《凤城琐录》,即博明撰(《辽海丛书》所收);《万机要览》,即沈象圭编(《财用篇》,汉城:景仁文化社,1971年)。

以上统计当然是不完全的,不过据此还是可以大致把握燕行使团人员的增减态势。据此可知,在明代和清代,燕行使一行的人员数量完全不同。在1469年时,加上副使的使节一共有15人,而不加副使的话则估计只有12人。 注8 在1644年明清交替之前,明代最多的情况是1619年的57人。而与此相对,1677年使团的人数突然一下增加到了719人。虽然这是1645年将此前存在的冬至节、元朝节、圣节三次使团合为一体的结果,但更大的原因在于明代与清代所谓“朝贡贸易”的形态有着极大的差异。

在朝鲜朝方面,燕行使的所谓“朝贡贸易”,即将物资由位于鸭绿江边的国境都市义州搬运至北京。下面将大致介绍其过程,首先来说说明代的情况。

首先是在义州对使团一行人所携带的物品进行检查。此时,作为监察官而参加使团的书状官也会到场。这被称作“搜检”。不过在16世纪中叶以后,由于违反法令携带出境的主要是银子,也被称为“搜银”。搜检的总负责人被称为搜银御史。

当使团一行渡过鸭绿江后,直至抵达辽东地方的中心都市辽东为止,都由朝鲜派遣团练使充当护卫。其间,使团一行所携带的食粮、朝贡物品、贸易物品等全都由朝鲜方面负责搬运。 注9 当然也会雇佣中国货车,不过经费由朝鲜方面承担。

自辽东之后到北京的路途,则无论是朝贡物品还是贸易物品,都由明朝方面负责运输。自辽东开始,便由明朝一侧提供接力式的搬运物资的货车。不过,由于这些车辆都是沿路人民的徭役负担,所以不能不对其数量加以限制。提供多少台货车,是由辽东地方的最高长官辽东都指挥使与使节一行中的书状官进行商议并最终决定的。这时候给予他们的支付许可证,也被称作车马票帖或者车票等。1574年作为书状官参与燕行的许篈,在六月二十四日派遣朝鲜方面的上通事(上级通译官)就此进行交涉,辽东都指挥使陈言虽然一开始只许可18辆车,但最终还是提供了25辆。但是在许篈看来,除掉贸易物品外,若只是装载一行人的食粮、随身物品以及朝贡物品的话,六七辆车就足够了。 注10 此即是说,其余18台左右的车辆,都是为了运载贸易物品。由此可见,贸易物品的数量是朝贡物品以及食粮等其他物品的3倍左右。由于这些车辆是通过人民的徭役负课调来的,当然有限度。据许篈所说,甚至有人由于无法忍受这一徭役而自杀。因此,沿途的人们都怨声载道,甚至将燕行使视若仇雠。许篈认为解决这一问题的根本办法,乃是“必也国家废贸易”。 10

据《朝鲜王朝实录》记载,至少在16世纪初期,突然出现了燕行使成员多次将大量的银子秘密携带出境的记载。若用中国年号的话,则是在正德初期。当时在朝鲜宫廷中议论最多的便是如下担心——虽然原本免除了贡物中的银,但是如果燕行使一行人还带着很多银子到北京去的话,便会让人知晓朝鲜在大量出产银子,结果有可能重新把银子纳入贡物中。 注11 朝鲜国王自己也说,之所以将朝鲜政府好不容易才开挖的端川银山加以封闭,正是担心此点。可以认为,燕行使一行的动向与朝鲜国内产业的盛衰之间也有着密切关系。不过,企图秘密将白银运往北京来赢利的人不仅仅是商人,还有官僚们。因此,虽然国家设立了搜银御史,以各种方式禁止偷运白银出境,却没能起到多少效果。

不久,北京的官僚们都在背地里议论,说朝鲜不是为了朝贡,而是为了贸易才派使节来的。于是,根据1523年(嘉靖二年、中宗十八年)的记载,顺天府乡试的策题中出现了这样的语句,“朝鲜假称礼义,频频往来,其实则以兴贩为利也。拒之则彼必欠望,有乖于待夷之道,不拒则驿路益甚困弊”,要考生回答如何来解决这一问题。 注12 当朝鲜当权者听闻中国人说燕行使来中国不是为了至诚事大,而是为了贸易时,感到了极大羞愧。 注13 同时,当他们看到沿途的中国人民饿死在眼前,而燕行成员却忙于挣钱时,也对此感到非常抱歉。另外,燕行使一行人在北京住宿的玉河馆门禁极严,宛如对待野蛮的蒙古人一般,他们对此非常生气,同时认为这是银祸所致。他们将此称为“国家之耻”,甚至还有人提到,为了洗刷这一耻辱甚至应该将国家的公贸易也加以禁止。 注14 许篈的主张“必也国家废贸易”,便是这一看法。 11

不过,在朝鲜商人与官僚等无穷尽的利益追求面前,这些倡导禁止贸易的声音都完全消失了。朝鲜方面也不遵从自己的规定。在许篈的时代,燕行使一行人员已经增加到36人,到1619年则增至57人。在中国明朝方面,由于想把朝鲜当成特别朝贡国,所以似乎对朝贡人数和搬运物资没有限制规定。不过如前所述,在由辽东到北京的路途中,无论是朝贡物品还是交易物品,一切物资的搬运工作都由中国人民的徭役来承担,自然会生出限制。

到了清朝,这种朝贡的样式和朝贡贸易的形态发生了根本变化。简而言之,沈阳到北京之间的贸易物品的运送,是由朝鲜一方支付经费雇车搬运的。

我们再来看一下从国境都市义州到北京的这一段旅行。首先在渡江之前,要在义州进行携带物的检查,这一点与此前相同。这些检查与前代也类似,都非常形式化。

在明代时,直到燕行使抵达辽东之前,似乎都没有特别的入国检查。但是在清代时,清朝在称为凤城的国境城市的南面,设置了称为“栅门”的门。在这里,燕行使一方需要向清朝的官员提交一份入栅人员的报单。在很多燕行录中都记载有入栅人员的数量,就是因为有这时候的记录。 12

例如,我们来看一下1712年(康熙五十一年、肃宗三十八年)十一月三日从汉城出发的燕行使的情况。首先,在义州渡江时一共有537人,但到了入栅时,却膨胀成了687人。栅门往南直到鸭绿江,这是两国之间的缓冲地带,双方都没有进行管理。因此,如果前次的燕行使在回国时,有人出了栅门之后便消失了,那便是藏在这一片地区。然后在下次燕行使渡过鸭绿江,还未进入栅门之前,他们又出现并重新加入燕行使一行。这样,便出现了突然增加一百多人的情况。

在栅门接受检查的同时,燕行使便开始租赁车辆,以搬运朝贡物品、贸易物品以及粮食等。首先要将这些物品运送到清朝的副都沈阳。为此,朝鲜方面已经带来了运输的经费。这一点与明朝时候几乎相同,即从渡江到辽东的这段路程,由朝鲜方面负责运送,而且与此前相同的是,还有团练使护送至沈阳。1712年有687人入栅,其中324人前往北京。另外的363人则一同走到沈阳进行贸易,随后与团练使一同从沈阳回国。

清代和明代最大的差别,是在由沈阳行至北京的这一段。在清代,由燕行使一行运送到沈阳的朝贡物品,全部在当地交给清朝方面,随后由清朝负责运送至北京。因此在朝鲜方面,完全不需要担心用多少辆车、何月何日抵达北京等问题。到了乾隆年间,这一简便方法更获得发展,从入栅的阶段开始便将朝贡物品交给清朝方面,其后完全由清朝负责运送至北京。 注15 而对于贸易物品,则不仅由朝鲜方面承担雇车运至沈阳的费用,而且也要自己承担由沈阳运往北京的费用。因此,例如白银等运往北京的物品,都可以按照朝鲜方面的要求来,无需加以限制。

当清朝首都还位于沈阳时,有《辛巳赴沈录》一书记载了由朝鲜前往沈阳的过程。 注16 该书是1641年(崇德六年、仁祖十九年)的圣节兼冬至使赴沈时候的记录,其中已经记载了要在栅门接受入国检查。其后虽然完全未言及将贡物送入沈阳礼部的搬运方法,但恐怕与明代以及清代迁都北京之后类似,都是由朝鲜方面负担贡物物品与贸易物品的搬运经费。在迁都北京之后的记录中,例如根据1649年(顺治六年、仁祖二十七年)、1660年(顺治十七年、显宗元年)、1664年(康熙三年、显宗五年)、1669年(康熙八年、显宗十年)、1677年(康熙十六年、肃宗三年)、1712年(康熙五十一年、肃宗三十八年)的燕行录,这一期间不仅在沈阳,也曾在牛庄将朝贡物品交给清朝方面,同时还出现了被称作“揽头”的承包搬运工作的从业者。其中虽然有些变化,但大体上还是一致的。 注17 揽头的问题由于太过复杂且重要,在此暂且不论。 注18 有清一代,朝鲜朝贡贸易形态的最大变化发生在1727年(雍正七年、英祖五年),贡物也变成了由朝鲜方面自由地雇车送往沈阳,同时从明代便存在的团练使随行制度也被停止。 注19 如前所述,到了乾隆年间就变成了在入栅时将贡物交给清朝方面。 13

据前列的一览表,可以看出在明清交替时期,有着大幅度的人员增长。其原因正是上文所述的朝贡形态(或者称为朝贡贸易的形态)的变化。不过在清代,如果统计相同的三节年贡使,则1714年最多,达到825人,而在1842年最少,为267人。这两个数值之间为何有着如此大的变化?要回答这一问题,可以从最常见且最易留下记录的三节年贡使的人员变化情况来看。三节年贡使是为了出席在翌年正月元旦召开的清朝宫廷仪式而编成的使节团,在每年大概十月下旬至十一月初旬间由汉城出发。据一览表,1677年有719人入栅,其后有些微减少,到1714年则迎来高峰,有825人入栅。而按照一览表显示的内容,自1746年到1858年间,可以看到有数量300左右的参与人员。为何会发生此种变化呢?这其实与从日本经由对马—釜山的倭馆流入朝鲜的白银数量有着密切关系。

从17世纪末的1684年(康熙二十三年、肃宗十年、贞享元年)到18世纪中叶的1752年(乾隆十七年、英祖二十八年、宝历二年),由对马输入朝鲜的白银数量到底有多少呢?田代和生对此有过统计和分析。 注20 据她的研究,虽然从1684年到1710年间日本银的输入量由平稳而逐渐减少,但是自1710年左右到达最低点后又开始增加,并且在1714年到达高峰。正好在该年,燕行使的人员数量也达到了一个高峰。其后流入朝鲜的白银开始减少,燕行使一行的人员数也相应减少,并自1746年以后维持在300人左右。我们可以认为,从17世纪末开始,朝鲜、中国、日本的白银数量的增减,正是通过燕行使产生联动的。 14

从上述燕行使的人员以及朝贡形态的变化来看,可以说与燕行相关的贸易受到了来自中国以及日本的巨大影响。第一是中国的影响。虽然很早就有人提到朝鲜燕行使其实是商队的变形,但若通观明清两代,则可知并非一直如此。在明代的15世纪末以前,虽然使团也伴随着一些贸易,但是明朝方面认为尚属合理。在他们看来,这一使团还是货真价实的事大和朝贡使节团。不过进入16世纪之后,使节团开始由朝鲜私携白银入境,燕行使也便真正带有了商队色彩。不过,有三个原因使朝鲜对自己的贸易额进行限制。第一个原因是担心白银被添加成贡品。第二个是由于在由辽东到北京的过程中,公私物资的搬运都是人民的徭役负担,所以贸易物资的数量增加是有限度的。第三个原因则是朝鲜将自己看作“礼义之邦”,把“不以至诚事大为言,而以交市为言”这种批评看作是国家之耻,因此自己设立制度限制贸易额的增加。可以认为,正因为是朝贡贸易,所以自然会受到宗主国的巨大影响。但是在此所举的第三个原因,即因为有着“礼义之邦”的自豪感而自我限制贸易这一点,恐怕是朝鲜的独特做法,在日本的对明朝贸易中未曾见到。

第二是受到来自日本的巨大影响。随着江户幕府政策的变动,由日本流入朝鲜的白银数量也在大幅地发生变动。据田代和生研究,到17世纪末,在朝鲜贸易中的白银输出额已经超过了长崎贸易。与其说是朝鲜贸易中的输出额增加,毋宁说是长崎的输出量急剧减少了,而其原因恰恰是幕府的政策变动,而且新井白石为了阻止大量白银流出国外,还制定了对策,此即所谓的正德新令。由于新井白石制定的抑制白银输出政策没有起到好的效果,在1737年(元文二年),幕府又推行了一个限制向朝鲜输出白银的政策。这个政策似乎确实成功了。 注21 燕行使一团的人员从曾经的825人减少到了300人左右,我们可以认为其恰恰是由于受日本幕府政策变动带来的重大影响。 15

与燕行使一行人数随着时代而发生巨大变动形成对比的是,通信使一行的人员数在200年间都相对保持平稳。除掉最后1811年通信使(停在对马的通信使)之外,都维持在400多人到500人左右。这是由于通信使不附带贸易的原因。当然,参加通信使的人被允许从事某些特定的贸易。不过在那个时代,每年朝鲜—日本的贸易基本上都由对马藩(由幕府给予特权)通过在釜山的倭馆而垄断经营。

然后,我们来看一下燕行使一行的人员构成。首先,燕行使团的中心人物是正使、副使和书状官3人。他们也被称作三使或者三大人。在通信使的场合,被称作三使或者三大人的是正使、副使和从事官。据《通文馆志》卷6“通信使行”的说明,从事官原本就是书状官,可以认为两者是完全相同的。不过这3人是何种身份的人,选择官僚体系中什么层级的人来充任,在此问题上两者完全不同。在燕行使的三使中,谁由于怎样的身份而被选中?对于这一问题,《同文汇考》补编卷7“使行录”与《清选考》“使价”中都有一览表,可以一目了然。不过需要注意的是,前书记载的官职名是在成为使行之后所加的临时职衔,而后书所记载的则是原本的官职名。 16

据以上史料,在燕行使的场合成为正使的人很多都与宗室相关。从有记载的清朝入关前开始到发生鸦片战争的1840年为止,一贯如此。这一点,恐怕是基于朝鲜与清朝之间的册封关系。例如在皇帝即位等重要的祝贺仪式中,礼节上当然要由宗室相关者出席。在派遣进贺使和谢恩使等特殊使节,以及派遣三节年贡使兼任这些使节时,他们还经常会担任正使。

在由一般的文人官僚担任正使的场合,他们最经常加上的头衔是判中枢。判中枢是从一品官。据《通文馆志》卷3“赴京使行”中称,正使为“正二品结衘从一品”。结衘也写作结衔。所谓结衔,在中国通常称为加衔,是给予临时的特别官职以增加其声望。例如1846年(道光二十六年、宪宗十二年)的进贺兼谢恩使的正使朴永元,他原本是礼曹判书,是正二品的官职,在加上了从一品的判中枢职衔后前赴北京。同样据《通文馆志》,副使是正三品的官僚加上从二品的官职后派遣。不过这只是大致原则,例如1746年(乾隆十一年、英祖二十二年)的谢恩兼三节年贡使尹汲,是以户曹参判(从二品)加上吏曹判书(正二品)的加衔出使。六曹参判带上六曹判书头衔的情况也极为多见。用中国话来说,六曹参判就是六部侍郎,六曹判书则是六部尚书。

在大多数情况下,通信使的正使是为了庆祝幕府将军即位而被派遣来递送国书的,不过并不会专门派遣与宗室相关的人。据《通文馆志》卷6“通信使行”,其正使是文官堂上官(正三品的上阶以上)加上吏曹参议(正三品)的头衔。实际上根据日本方面的史料《韩馆赠答》,1748年作为通信使来日的洪启禧,当时是通政大夫吏曹参议国子监大司成知制教。通政大夫与吏曹参议都是正三品。若副使是文官堂下官正三品的话,则带上弘文馆典翰(从三品)的职衔。可见,在朝鲜的官僚体系中,若将燕行使正使与通信使正使相比较,则相差了三个层级。 17

虽然正使、副使、书状官(从事官)这三使的人员构成相同,但他们的官品,以及与宗室的关系之有无,在燕行使和通信使间有着差异,而且更大的差别还在于,通信使中还加上了在燕行使中没有的制述官和书记。制述官和书记是负责与日本文人等进行诗文赠答、与儒学者们进行儒学讨论的人员。本书将在第九章、第十章和第十一章中进行论述。

制述官的任务是专门作文章。在朝鲜国内进行国际交流时,当迎接从中国来的使节(即天使)时,都会任命制述官。据《清选考》“华槎”记载,有名的例子是在1602年(万历三十年、宣祖三十五年)迎接天使时,任命了车天辂与权鞸为制述官。此外,担任远接使的有申叔舟、徐居正、郑士龙、苏世让、李珥、李廷龟等,也是当时有名的能文之士。虽然不是制述官,但远接使也是迎接天使时候的负责人。正因为此,中国方面也是派遣了如倪谦、张宁、董越、龚用卿、黄洪宪、朱之蕃等第一流的文人前往(见本书第十六章)。龚用卿自朝鲜归国后,称赞说“朝鲜文物礼制,无异于中华”,“文章之无愧也”。听到这一评论后,礼部尚书便向燕行使臣称赞其国的文物礼制都很杰出,并且命令玉河馆不能疏忽了对他们的待遇。 注22 另一方面,据中国文人沈德符所写《万历野获编》,其中称“彼国濡毫以待唱和,我之衔命者,才或反逊之,前辈一二北扉,遭其姗侮非一”。沈德符将此看作是“大为皇华之辱”,认为今后要更加谨慎地挑选人才。 注23 而朝鲜方面则在天使即明朝的文人官僚来临时,编纂刊刻唱和集《皇华集》以自夸。 注24 因此,所谓制述官其实带有颂扬朝鲜与中国文化之高妙的目的。 18

燕行使中没有制述官,只在通信使中才有,而且这还不够,通信使还另加了三名书记。这一切都是为了能在日本展现“皇华”之光辉。所谓“皇华”,是出自《诗经·小雅》中的“皇皇者华”,指古代的周王朝将华贵的使节送往诸国。“皇华”这一词语,在朝鲜方面的通信使史料中频繁出现。即使对于中国,由于朝鲜士人亦轻视清朝,所以在燕行使的场合也会奇妙地使用这一词汇。本书第十五章将对此进行论述。 注25 正如中国明朝的使节要将优秀的中华文化(即人必须有的礼仪)传来朝鲜一样,在朝鲜看来,遣送通信使也是将这一文化由朝鲜传播到日本的好机会。

在通信使的场合,为了能够让制述官和书记等与日本文人进行交流,所以在沿途各地的宿泊设施中都设立了官立的交流场所。从未见到这些制述官和书记等人私下拜访日本文人私邸进行交流的事例。有些论述中曾说在1764年,通信使在居留大阪期间似乎拜访过木村蒹葭堂的私邸。 注26 但是据成大中《日本录》、南玉《日观记》、元重举《乘槎录》等日记,并没有见到曾经访问过的记录。作为朝鲜国王的臣子,他们肩负着要将朝鲜文化与中华文化发扬光大的任务。

在江户时代,来日通信使的主要任务是带来朝鲜国王的国书,并且将日本将军的国书带回去,主要目的则是据此确认两国不处于敌对关系。在日本江户时代,原本经常被赋予燕行使的解决重要外交问题的任务,基本不会被赋予通信使,而且通信使也基本不伴随贸易。因此以唱和为中心的文化交流,可以说成为朝鲜方面派遣通信使的一个重要目的。而在江户时代的日本方面,文化交流也是接受通信使的一个重要目的。正因为通信使的这一性质,自1920年代松田甲的研究以来,对于通信使的研究几乎都是以两国文化的交流和两国士人的相互交流为主。 注27 他们的交流一般都是在官方所设定的场所进行,所以我们要注意到交流时恐怕有监视者在场。而在燕行使的场合,始终没有人员专门负责与中国士人进行诗文赠答和竞赛。因此一直以来,都没有设置官立的公共交流场所。当然,会谈的两国士人都会极自然地进行诗文唱和,在各种燕行录中留下了很多这类作品。 19

藤冢邻以1809年(嘉庆十四年、纯祖九年)参加燕行使团的金正喜(金阮堂)为焦点,描述了他与清朝的翁方纲和阮元之间的交流。这是一本解明了19世纪朝鲜与中国之间学术文化交流具体样态的标志性著作。 注28 而构成这一交流舞台的,则是清朝士人的私邸。本书着重论述的洪大容要比金正喜早半个世纪,他于1765年(乾隆三十年、英祖四十一年)参加了燕行使团。洪大容与杭州士人严诚等人的交流,发生在严诚等人恰巧去京城参加会试时住宿的旅馆中。这完全是一种私下交流,没有任何监视。不过要注意的是,因为北京一直以来都没有设置官府正式的交流场所,所以在洪大容和金正喜这样拜访私邸或旅馆进行自由交流之前,直至明末为止,中朝间士人的交流也基本上极为有限,绝非亲密的关系。

此外,对于燕行使团中谁带有何种职衔这一问题,时代较早且作者不详的《朝天日录》中对此有些记载。这是在1604年(万历三十二年、宣祖三十七年),由圣节使与千秋使合并编成燕行使团时的情况。据该书记载,圣节使一方有正使和书状官共2人,通事(通译)4人,军官4人(其中子弟军官1人),医生1人,此外养马、奴、厨师共计6人,一共17人。另一边是千秋使,正使和书状官共2人,通事5人,军官3人(其中子弟军官1人),医生1人,养马、奴共计5人,一共16人。两使合起来是33人。这一人员数大概是根据朝鲜方面自己的限制而来的,因为据前列一览表显示,1469年的燕行使团同样是极为朴素的人员配置,不仅见不到制述官和书记,也完全见不到商人和旅游观光的随行者。这表明该使节团是纯正的事大与朝贡使节团,参加使节团的人都是以事大和朝贡为明确目标,并为此承担某些职务。

不过,也不能完全保证这33人中没有混入商人和观光客。因为如前所述,即使在清代,当团员人数增大到庞大数目时,也完全不存在像商人和观光客这样的“职衔”或者“燕行目的名”。在金昌业的《老稼斋燕行日记》中,有1712年(康熙五十一年、肃宗三十八年)的记录,可以看成是这一时代的团员一览表。其中记载了渡过鸭绿江时537名团员的名字及其职衔,但是没有记载任何类似商人或者观光客这种“职衔”,也没有记载任何旅游目的。这是因为在使节团中,商人和观光客也是带着某个有明确任务的“职名”混进来的。据1803年(嘉庆八年、纯祖三年)的记录,私商会用钱购买像译官(通译)、搬运人、马夫等头衔。 注29 此外,根据在金昌业之后一年参与燕行的韩祉的记录,与通译一起的还有“及商贾一人落后”。两年后的1714年,据参与燕行的李泽的记录,通译与“商贾三人,自山海关追到”。在这些记录中,通译是和商人一起运送物品的,这一点意味深长。 注30 通译官们虽然确实带有“通事”“译官”的头衔,但是仅从名称本身,无法看出他们到底是商人还是通译官。 20

那么金昌业本人带着怎样的头衔呢?他自己的记载是“打角、进士金昌业”。所谓打角,指打角夫,即负责监守燕行使一行之器物的人。金昌业是跟随当时的正使即其兄金昌集一同前往北京,他的主要目的其实是观光。他出生于安东金氏这一名门,自然不会真的去监守器物。但如果没有这个“头衔”,他便无法参加燕行使团。洪大容也与此相同,他是带着“子弟军官”这一头衔来参加燕行的。当时想前往北京观光的人,大都像这样带着子弟军官的头衔前往,而他们正是与中国士人进行文化交流的主角。这一点与通信使的情况完全不同,因为在通信使中与日本文人交往的人,都带有制述官或者书记这一类官员的头衔。

实际上,在前文介绍过的1604年《朝天日录》(撰者未详)中,已经记载有圣节使附带“子弟军官”1人,千秋使附带“子弟军官”1人。若再追溯的话,在1533年(嘉靖十二年、中宗二十八年)参与燕行的苏巡,也是作为正使即其叔父苏世让附带的“子弟”而成行的。洪大容也同样是其叔父的随行员,所以这里的“子弟”应该可以认为就是“子弟军官”。 注31 在1604年时,持有这种特权的只有一二人,但到了1619年(万历四十七年、光海君十一年)的记录中,正使子弟军官以下的打角保人等一共是5人,副使的子弟军官以下一共是6人,都列举了名字。可见到明末时候,其人数已经增加了。 注32 21

无论是正使、副使、书状官这些官僚的出使,还是金昌业、洪大容等以观光为目的的北京旅行,都必须要有私人向导,甚至要有私人通译。正如后文所述,洪大容参加燕行的第一目的并非观光,乃是交到中国朋友这一奇妙的目的。因此他自然要学习中国语,而金昌业也能听懂一定程度的中文。然而不用说三使等官僚,就连通译官在刚进入中国时也没法完全听懂,所以他们也需要私人的向导和通译。

据1875年(光绪元年、高宗十二年)作为正使前往北京的李裕元记载,他们拜托在国境都市义州的人一起前往北京。在那里有一位名叫韩世良的男性,他每年都参加燕行使团前往中国,1875年已经是第30次了。因此他对北京极为熟悉,有任何问题都可以找他商量。 注33 在1799年(嘉庆四年、正祖二十三年)的燕行录中,名叫云泰的马夫也是第28次来到北京,去北京西山观光时也是让他做的导游。 注34 据1807年(嘉庆十二年、纯祖七年)的《中州偶录》所载:“(义州)人民重商而轻农,好为汉语。”在这次参加燕行使团的义州人中,“赴燕人马多在南北,每以今月离发,至明年四月还去。程途为万余里,而曾经数十余行役者,十之六七”。 注35 而且,该燕行录的作者让一位名叫白允青的马头(引马之人)做向导,前往瓷器铺。他听着马头与陶器商用中国话交谈,并以此为乐。 注36

在燕行录中对北京的情况有着非常详细的记载。这是因为在清代,至少每年有三节年贡使和皇历赍咨行使这两次定期的旅团,而且在义州,有着很多名曾往返北京二三十次的马夫,有他们的帮助,才能详尽地了解北京。而在通信使的情况下,留下了旅行记的三使、从事官、制述官、书记或者医官们,是不是也带着这类私人通译呢?由于通信使是数十年才有一次,因此通晓江户和大坂(今大阪)事情的人,以及能够说日本语的人,在朝鲜国内都相当罕见。与此不同,燕行使则带着很多会说中文的人前往。这些人不是通过书籍学习,而是在实践中得到了锻炼的中国通。若要了解燕行使的性质及其与通信使的不同之处,这一点也是必须指出的重要事项。 22

以上是对于朝鲜燕行使的概略介绍。前文尽量在燕行使与通信使的对比中进行概述。最后,我们将提出本书要讨论的问题。

本书要讨论的问题,大体而言有三点:

第一,在朝鲜燕行使和朝鲜通信使同时存在的时代,东亚的国际关系与国际结构是怎样的呢?本书将利用颇多的朝鲜文献,以朝鲜为中心来进行论述。经过探讨,我们将得到这样的认识:在这半个世纪中,学界讨论东亚国际结构时经常用的概念,例如朝贡体制与册封体制论等,其实都无法真正理解和说明这些问题。(第一编)

第二,经由朝鲜燕行使而达成的朝鲜与中国的学术交流情况到底如何,以及在其中可以见到怎样的变迁?在朝鲜朝的约五百年里,朝鲜燕行使的派遣次数一直都非常频繁。这在当时的世界外交史上极为少见。表面看来,当时的两国学术交流似乎也应该很频繁。但实情并非如此。在中国进入清朝后,由于朝鲜士人把满族看作夷狄民族,非常轻蔑他们的统治,因此也中断了与中国士人的交流。不过本书并不认为自清朝以后才开始缺乏学术交流。因为即使在明代,中朝之间也非常欠缺学术交流的机会。对于这一点,将以1574年(明代万历二年)时参加燕行的朝鲜士人为例进行论述。然后再详细论述在1766年(清代乾隆三十一年)洪大容在北京进行的学术交流,并且探明两者到底有何不同。我们将在朝鲜燕行使的学术交流史中重估洪大容所做事情的意义。(第二编、第四编) 23

第三,不是将朝鲜燕行使与朝鲜通信使分别进行论述,而是将其统合起来,用相同的视角进行研究。同样是从汉城出发的使节,他们在北方的中国与南方的日本,各自遭遇了怎样的学术,我们在此可以看到怎样的变迁呢?以汉城为起点,有些朝鲜士人是向北,有些是向南,但是他们都有着相同的文化背景。因此,通过将燕行使和通信使联系起来,通过这些士人的观察,我们可以从同一视角来眺望三国的学术。当然,他们的观察中含有很多主观的成分,对于两国学术的评价,自然也无法原封不动地得到中国和日本的认可。毋宁说经常出现的是对立情况。不过,虽然他们的观察是主观的,但其中也鲜明地展现了朝鲜、中国与日本学术界之间的差异,而且从他们表现出来的惊奇与困惑,或者愤怒与羡慕等情绪中,我们反而可以看到当时三国的学术特点,以及确定各自在同一时代中的地位。当然,朝鲜士人最关心的学术是儒学,他们在西(北)和东(南)所遭遇的学术也都局限在儒学中,特别是与朱子学相关的问题。

由于这个问题是本书论述的最重要的问题,所以在此要稍微加以说明。

朱子学又被称为宋学,是中国在有宋一代发展起来,并在南宋的12世纪末初步完成的学问体系。在其后元代13世纪,便已经成为国家的正统学问。到了明代,这一状况也基本未变。不过在16世纪,阳明学风靡一时,中国的儒学也为之一变。而后到了清朝的18世纪,汉学(考证学)登场,儒学又发生了一次重大变化。 24

朝鲜半岛方面,朱子学是在13世纪的高丽朝传入的。这与朱子学在中国被承认为正统学问的时期几乎相同。此后,朝鲜社会努力地尝试理解朱子学,并且最终达成了自己独自的发展。在朝鲜朝,从国初开始,朱子学便一直占据儒学王座的地位,是当时的正统学问。在明代和清代,前往北京的使节都遇到了与自己认为有最高价值的朱子学明显不同的其他儒学,如16世纪的阳明学和18世纪的汉学等。因此本书要探究的问题,限于16世纪之后的学术遭遇与变迁。当时,朱子学与其他儒学的差异已经暴露。

在镰仓时代,朱子学已经传入日本。但是直到16世纪末17世纪初,在藤原惺窝和林罗山登场后,朱子学才开始繁盛。日本的儒者们一方面基于经由长崎传入的中国文献,另一方面基于在丰臣秀吉时代掠夺来的朝鲜文献,拼命地努力消化这一思想,并且将其改造为适合自身社会的形态。在朝鲜通信使到来时,他们还从使节那里学习朱子学。这一点在对于林罗山等人的研究中已经得到揭示。 注37 不管是朝鲜方面还是日本方面的史料,只要读了从17世纪到18世纪初与来日通信使相关的记载,很容易就能发现,日本儒者对待朝鲜士人的态度,就像是学生请教老师一样。他们在讨论朱子学的问题时,基本没有联系到两国社会各自的独特之处,而只是限于讨论朱子学本身是什么,以及与此相关的对汉诗文的写作能力进行比较。这一点反映出朝鲜士人非常看不起当时日本的学术水平,至少是儒学的水平,所以他们的态度也很大方安稳。尽管当时日本的儒者有时会提出疑义,但若考虑到当时两国的儒学水平,特别是当时日本正努力学习的朱子学的水平,明显是朝鲜一方要更先进。从这点来看,17世纪初到18世纪初的约一个世纪中,日本、朝鲜两国的文化秩序大体是保持不变的。 25

打乱和改变了这种秩序的不协和音,出现在1719年通信使的记录中。不协和音的出现,是因为通信使听闻到在日本开始流行伊藤仁斋的学说,而伊藤仁斋的学说对朱子学有着严厉的批判。本书将要讨论如下的问题:经由通信使,朝鲜士人遭遇到了东方国家日本的何种学术?对于与自己的价值观不同的异国学术,他们如何评价?在1719年以后,这种评价又是如何变化的?因此,本书将从讨论1748年通信使的具体情况开始,因为这是在接收到1719年情报之后的头一次使节。这一研究工作将以18世纪为中心展开,将朝鲜燕行使和朝鲜通信使统合起来,以相同的视角来探究中国、朝鲜和日本的学术水平。(第二编、第三编、第四编)

本书想通过将燕行使和通信使统合起来,来探究中国、朝鲜、日本这东亚三国的学术状况。当然,这并不是三国学术的全体。例如以到日本的通信使为例,在日本文人之中,会走入通信使宿馆进行诗文交换和学问问答的,几乎只限于关心汉诗文或关心儒学的人。而所谓“国学者”等人则几乎完全不参与。此外,尽管国学或者与此相关的学术对于日本人的精神形成和表现有着重要意义,但是即使围绕着该问题曾有过与朝鲜士人的问答,恐怕也不能形成真正的讨论。还有,对于不只在日本史中,而且在整个东亚史看来都很重要的日本兰学即洋学问题,本书当然也无法讨论。因为最后一次抵达江户的通信使是1764年,而作为兰学起源的纪念碑式的书籍《解体新书》,则在十年以后的1774年方才出版。所以这一点也在本书提到的问题范围之外。

本书最后一章将会探讨燕行使和通信使的交汇点,即将二者的情报都统合起来的汉城学术界。在那里,朝鲜士人是如何将中国、日本各自的学术与朝鲜自身的学术进行对比的呢?对于这一问题,将会以18世纪后半期为中心,着重讨论自洪大容在北京与中国人笔谈之后到他死去之前的那一段经历,并据此得出结论。

(凌鹏 译)