《一个青年艺术家的画像》(A Portrait of the Artist as a Young Man,以下简称《画像》)是爱尔兰文学大师詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)的自传体小说,以主人公斯蒂芬·代达勒斯(Stephen Dedalus)对民族、宗教、家庭的反叛为线索,描写了他自我主义的发展历程。主人公的名字浓缩了乔伊斯一贯的创作风格,是基督教思想和异教思想矛盾的结合。圣斯蒂芬(《圣经》中译为“圣司提反”)是基督教第一位殉道圣徒,而“代达勒斯”则是“代达罗斯”(Daedalus)的变体,源于奥维德《变形记》(Ovid,Metamorphoses)中的一则小故事。小说的题记便引用了《变形记》第八章中的一句话:“Et ignotas animum dimittit in artes”

,意为“他决心开拓前所未有的艺术领域”,其中的“他”便是指代达罗斯——希腊神话中著名的能工巧匠。他受克里特岛国王之托建造了一个异常复杂的迷宫来囚禁半牛半人的怪物米诺陶洛斯,后与其子伊卡洛斯(Icarus)借助黄蜡黏合的羽翼逃离克里特岛。儿子不听父亲劝诫,飞得太高。烈日融化了封蜡,伊卡洛斯坠海而死。

,意为“他决心开拓前所未有的艺术领域”,其中的“他”便是指代达罗斯——希腊神话中著名的能工巧匠。他受克里特岛国王之托建造了一个异常复杂的迷宫来囚禁半牛半人的怪物米诺陶洛斯,后与其子伊卡洛斯(Icarus)借助黄蜡黏合的羽翼逃离克里特岛。儿子不听父亲劝诫,飞得太高。烈日融化了封蜡,伊卡洛斯坠海而死。

值得注意的是,小说结尾提到“老父亲,老工匠,无论现在还是将来请永远给予我帮助吧”(P196),因此斯蒂芬在文中也许更接近伊卡洛斯的角色,或者可以看作务实的父亲和浪漫的儿子的矛盾结合体。圣斯蒂芬与伊卡洛斯的共同点在于两者都为理想而死,只是前者献身宗教而后者献身艺术。伊卡洛斯坠海而亡也像是一个世俗版、浪漫化的路西法的故事,恰恰呼应了小说中反复出现的一个词:堕落。为到达难以到达的高度、实现难以实现的理想而坠落/堕落,可以说正是斯蒂芬·代达勒斯在千回百转之后,最终决定选择的人生道路。在某种程度上,《画像》主人公自幼年至青年的成长历程便是对伊卡洛斯成为代达罗斯的可能性的反复探索——既是试图成为像父亲一样的能工巧匠的艺术追索过程,又是从群体中抽离出来找寻个人意义和价值的自我创造过程。

一、“进行中的作品”

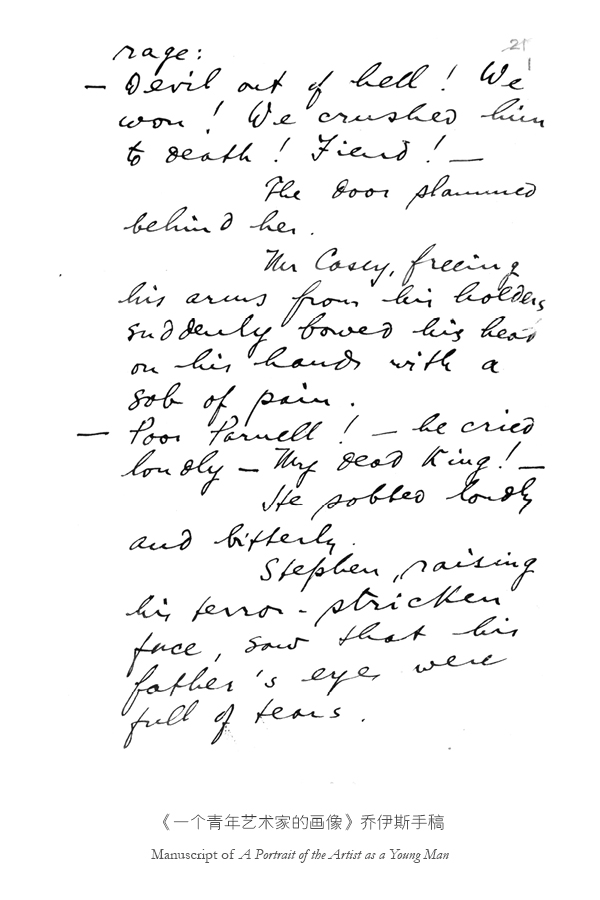

和《都柏林人》(Dubliners)一样,《画像》于1904年便开始创作,出版过程同样一波三折。1904年1月7日,乔伊斯几乎是一气呵成地写了一篇八页的叙述性散文,取名“艺术家的画像”(A Portrait of the Artist),送交杂志社发表,却因晦涩难懂被退了稿。乔伊斯决定把这篇草稿拓展成小说,在两个月的时间里就写出了十一章,再加上接下来一年多陆陆续续的创作,即成后来未发表的手稿《斯蒂芬英雄》(Stephen Hero)。创作期间充满了不可预见的挫折——他甚至一怒之下把一千多页的手稿扔进了火里,只有一半手稿被匆匆挽救了回来,后又几经删改,才变成了我们今天看到的《画像》。小说于1914年2月2日(乔伊斯三十二岁生日当天)开始在美国杂志《自我主义者》(The Egoist)上连载,后在庞德(Ezra Pound)和韦弗小姐(Harriet Shaw Weaver)的帮助下,于1916年12月在美国出版,次年在英国出版了单行本。

“进行中的作品”(Work in Progress)是挪用了乔伊斯对《芬尼根守灵夜》(Finnegans Wake)的命名——《芬尼根守灵夜》在成书之前一直被这位惯于故弄玄虚的艺术家称为“进行中的作品”。而之所以把《画像》同样称为“进行中的作品”,是因为它是一部有关“探索”的小说,存在诸多不确定,也潜藏着无限可能——当然,这也是乔伊斯所有小说的共同特征。

从形式上说,《画像》是对写作风格的探索。《画像》既承袭了《都柏林人》现实主义的传统性,又开启了《尤利西斯》(Ulysses)现代主义的实验性,既保持了前者客观、中立、简练的叙述风格,又包含了后者瑰丽、诡谲、拼贴式的艺术想象。小说立体化的语言形式可谓精彩纷呈——幼儿的语言、学童的语言、青春期少年的语言、青年艺术家的语言——或稚嫩,或懵懂,或淫秽,或宗教色彩浓厚,或浪漫诗意,或朴实无华……语言形式的变化鲜明地反映了斯蒂芬各阶段的心理状态和成长历程。小说开篇便暗示了主人公敏锐的感知力和潜在的文学天赋,咿呀学语的斯蒂芬把“哦,野玫瑰已开放/在那小小的绿地上”唱成了“哦,绿美葵已开芳”(P3),虽然前言不搭后语,却十分富有想象力和创造力。《画像》结尾是青年艺术家斯蒂芬打算离开都柏林去往巴黎前的日记片段,和开篇一样跳跃、破碎,却是通向广阔无垠、不加掩饰的内心独白的垫脚石,虽然此时乔伊斯只是刚刚开始构思和尝试,不过在下一部作品中,他便以纯熟的技艺创造性地将其发扬光大了。

从主题上说,《画像》是对自我及自我与民族关系的探索。斯蒂芬在成长的青春岁月中与祖国、宗教、家庭、他人始终有一种疏离感,有时甚至到了格格不入的境地。无论在家、在克朗戈斯伍德学院、贝尔维迪尔公学,还是在都柏林大学学院,斯蒂芬一直都在孜孜不倦地探索自我,拷问自己反叛立场的必要性、合法性。尽管在此期间有过迟疑、摇摆和反复,但自始至终,他都或朦胧或清醒地意识到“当一个人的灵魂在这个国家诞生的时候,立刻就会有很多大网把它罩住,不让它飞走”,而他要做的,“就是要冲破这些大网远走高飞”(P157)。在小说结尾,乔伊斯将此前篇章中一直使用的第三人称戏剧性地改为第一人称。在第五章的前半部分,斯蒂芬系统阐述了自己的美学观和艺术观,乔伊斯有意将他的听者安排成了无知之徒,从而使青年艺术家的孤独感在对方的误解与调侃中彰显得淋漓尽致。而在该章后半部分,斯蒂芬开始以日记形式与自己对话,因为现实生活中已无知音可觅。此时青年艺术家对自我探索的途径和目标已相当笃定:“我将尝试通过某种生活方式或艺术形式尽可能自由完整地表达自己想要表达的东西,并且只会用我允许自己使用的那些武器来保卫自己,那就是沉默、流亡和智巧。”(P191)

二、顿悟:尘世之美与艺术之美

在第四章中,斯蒂芬沿沙滩散步,满怀苦闷,这时他看到一个嬉水的少女:“修长纤细的小腿赤裸着,像白鹤的腿一样纤细纯净,除了粘着一缕翠绿的水草外,白璧无瑕。大腿更丰满、更白皙,几乎露到了臀部,内裤的白边宛如轻柔雪白的绒羽。浅蓝色的裙子被大胆地撩起来围在腰上,掖在身后的裙边像鸟儿的尾巴一样翘起来。她的胸脯也像鸟儿一样柔软而纤巧,纤巧柔软得像长着深色羽毛的鸽子的胸脯。”(P131-132)斯蒂芬忽然从嬉水少女身上得到顿悟,从她身上发现了“令人惊异的尘世之美”,他的灵魂被突然爆发的“尘世的喜悦”所激荡,感到欣喜若狂:“去生活,去犯错,去堕落,去征服,去从生命中创造生命!”(P132)

之前斯蒂芬一直深陷于灵与肉的心理煎熬之中,一面是严苛的天主教教规和封闭的社会环境,一面是身体的欲望和艺术的追求,他徘徊不定,不知如何抉择。贯穿《画像》的主线之一就是斯蒂芬在各个成长阶段的身体感受和心理冲突。空间的封闭隐喻着身体和心灵的封闭,是权力无时无处不在的规训,权力不断繁殖和生产,压抑变为内在的自我压抑。但每当斯蒂芬离开学校和家这样的封闭空间,来到街道、沙滩这类开阔的公共空间时,便会再次面临身心的冲动,生发出逃离的欲望。在封闭空间和开阔空间之间的来回移动反映了斯蒂芬心理情绪的纠结和起伏。然而,就在在沙滩上顿悟的那一刻,他终于不再徘徊、不再矛盾,也不会再迈进告解室。他“决定去追寻城市生活的微小启示,而不再接受学院压迫的生活”

。生活和艺术与天主教道德的对立一目了然。嬉水少女被称为“狂野的天使”,似乎暗暗对应着斯蒂芬这个世俗版本的路西法,既是堕落天使,又是晨曦之子,她向斯蒂芬“打开了通向一切罪过和荣耀之路的大门”(P132)。这里的“路”(ways)和“门”(gates)用的都是复数,暗示了未来生活的多姿多彩、鲜活生动。嬉水少女向斯蒂芬昭示了尘世之美,召唤他走向身体与灵魂完美融合的“自由而高贵”(SH165)的艺术生活。他决心堕落下去,所谓“堕落”,就是以世俗的人性的价值来取代和颠覆宗教的精神价值,从欲望和身体层面来体验和反叛现实生活,实现身体的解放和灵魂的升华。这是对欲望的肯定、对人性的张扬,也是对天主教禁欲主义的直接反抗。

。生活和艺术与天主教道德的对立一目了然。嬉水少女被称为“狂野的天使”,似乎暗暗对应着斯蒂芬这个世俗版本的路西法,既是堕落天使,又是晨曦之子,她向斯蒂芬“打开了通向一切罪过和荣耀之路的大门”(P132)。这里的“路”(ways)和“门”(gates)用的都是复数,暗示了未来生活的多姿多彩、鲜活生动。嬉水少女向斯蒂芬昭示了尘世之美,召唤他走向身体与灵魂完美融合的“自由而高贵”(SH165)的艺术生活。他决心堕落下去,所谓“堕落”,就是以世俗的人性的价值来取代和颠覆宗教的精神价值,从欲望和身体层面来体验和反叛现实生活,实现身体的解放和灵魂的升华。这是对欲望的肯定、对人性的张扬,也是对天主教禁欲主义的直接反抗。

早在《斯蒂芬英雄》中,斯蒂芬/乔伊斯就意识到某些特定的瞬间会将意义凸显出来:“这件微不足道的事使他想去把诸如此类的瞬间搜集在一本有关顿悟的书中。在他看来,顿悟是突如其来的精神彰显,不管是在通俗的语言和行为之中,还是在思想本身的重要阶段里都可能蕴含着顿悟。”(SH188)顿悟是瞬间的感觉,是对千篇一律的日常生活的救赎。顿悟是一种激情,一种身心的癫狂,是“去堕落”的呼喊,蕴含着狄俄尼索斯式的毁灭与自我毁灭的倾向。但正是在毁灭与自我毁灭的顿悟中,斯蒂芬得到了重生,窥见了一种与传统刻板的宗教生活截然不同的存在方式,也实现了一个现代知识分子的文化自觉。在看到嬉水少女的那一瞬间,斯蒂芬不再因家庭和民族的贫困状况而苦闷,也不再因身体与灵魂的冲突而心怀罪恶。他冲出了帝国和宗教双重殖民空间的藩篱,决心用笔发动一场将自我与群体相隔离的战争(penisolate war)

,创造属于自己的艺术王国。在顿悟的那一刻,尘世之美与艺术之美合二为一,斯蒂芬成了逃出迷宫的伊卡洛斯/代达勒斯,而逃离,最直接的方式就是流亡。

,创造属于自己的艺术王国。在顿悟的那一刻,尘世之美与艺术之美合二为一,斯蒂芬成了逃出迷宫的伊卡洛斯/代达勒斯,而逃离,最直接的方式就是流亡。

三、流亡:知识分子的文化自觉

流亡是空间隐喻的形式之一,不止涉及地理空间层面的跨越和迁徙,也关乎文化心理空间层面的内在追寻。流亡是一种远离家园故土和自我文化、趋向异己的文化空间语境的物质和心理过程。差异产生了比较,促进了对不同空间文化的感知,从而给予流亡者以双重视角。流亡者熟知不止一种文化、一个空间,他可以觉知同时并存的不同面向,用萨义德的话来说,“流亡是过着习以为常的秩序之外的生活。它是游牧的,去中心的、对位的”

。也就是说,流亡意味着不认同、不迎合,代表着反对的精神。流亡者总是对现状提出异议,他是谔谔之士,而非诺诺之辈,他不卑躬屈膝,不臣服妥协。为追求自由,流亡者自觉选择了边缘化立场,总是徘徊于主流世界之外。这种边缘化的意识本身就是一种批判性的空间意识和地理想象。它处于既成权力中心之外,又可以透析权力机制深层的运作方式,既能驻留其中,又能以用陌生化的视角来除幻祛蔽,突破局限,揭示现实世界被掩盖的本质。流亡者是有意置身局外的当局者,是一个异端。

。也就是说,流亡意味着不认同、不迎合,代表着反对的精神。流亡者总是对现状提出异议,他是谔谔之士,而非诺诺之辈,他不卑躬屈膝,不臣服妥协。为追求自由,流亡者自觉选择了边缘化立场,总是徘徊于主流世界之外。这种边缘化的意识本身就是一种批判性的空间意识和地理想象。它处于既成权力中心之外,又可以透析权力机制深层的运作方式,既能驻留其中,又能以用陌生化的视角来除幻祛蔽,突破局限,揭示现实世界被掩盖的本质。流亡者是有意置身局外的当局者,是一个异端。

在戏剧《流亡者》(Exiles)中,乔伊斯区分了流亡的两种形式:“一种是经济流亡,一种是精神流亡。有些人离开她(指爱尔兰)是为了寻求人们赖以生存的面包,而其他人,不,她最有才能的孩子们,离开她到异国他乡,是为了寻求人类的一个民族作为生活支柱的精神食粮。”

不论是经济流亡还是精神流亡,对于当时的爱尔兰人来说,都是当务之急。特别是经历了大饥荒的戕害之后,爱尔兰人的生存道路愈加狭窄。从19世纪中期开始,大批穷人流离失所,在1850年到1907年前后短短的五十余年间,仅移居美国的爱尔兰人就达五百万之多

不论是经济流亡还是精神流亡,对于当时的爱尔兰人来说,都是当务之急。特别是经历了大饥荒的戕害之后,爱尔兰人的生存道路愈加狭窄。从19世纪中期开始,大批穷人流离失所,在1850年到1907年前后短短的五十余年间,仅移居美国的爱尔兰人就达五百万之多

。《画像》结尾处刻意标明的写作地点“都柏林-的里雅斯特”便是流亡的最佳脚注。

。《画像》结尾处刻意标明的写作地点“都柏林-的里雅斯特”便是流亡的最佳脚注。

不过,大多数人离开爱尔兰是为了逃离英国的殖民罗网,乔伊斯/斯蒂芬的流亡针对的却是来自自己民族的桎梏。乔伊斯对爱尔兰的社会弊端有着深刻的认知:“爱尔兰的经济及文化状况不允许个性的发展。国家的灵魂已经被数个世纪的无用争斗和反复无常的条约所削弱。个人的主动性已由于教会的影响和训斥而处于瘫痪状态,身体则为警察、税务局及军队所管控。稍有自尊心的人都绝不愿留在爱尔兰,都要远离那个为天神所惩罚的国家。”(CW 171)爱尔兰之所以弥漫着“腐烂的气味”

,是因为爱尔兰人关上了“窗户”,拒绝“让新鲜空气进来”(CW46)。境况的改变依赖艺术家的力量,而艺术家不应与群氓为伍,必须自我孤立、自省自知。斯蒂芬在身体的流亡之前便早已开始了精神的流亡。虽然身困都柏林,但在精神上斯蒂芬总是与主流保持着理性的距离,对于当时的爱尔兰来说,文化主流就是瘫痪的中心,桎梏着爱尔兰人的身体和灵魂。斯蒂芬的自我塑造是建立在对都柏林盛行价值观的否定和批判之上的。他拒绝在和平倡议请愿书上签字,因为他从中看到了爱尔兰民族主义的盲目和狭隘,看到了政治话语对个体意志的挟持。相对于所谓的集体意志和民主原则,斯蒂芬更看重个人自由,所以他将爱尔兰民族主义者称为“狂热的民主人士”,认为他们追求的自由不过是口头上的自由,是虚假的自由(SH59)。

,是因为爱尔兰人关上了“窗户”,拒绝“让新鲜空气进来”(CW46)。境况的改变依赖艺术家的力量,而艺术家不应与群氓为伍,必须自我孤立、自省自知。斯蒂芬在身体的流亡之前便早已开始了精神的流亡。虽然身困都柏林,但在精神上斯蒂芬总是与主流保持着理性的距离,对于当时的爱尔兰来说,文化主流就是瘫痪的中心,桎梏着爱尔兰人的身体和灵魂。斯蒂芬的自我塑造是建立在对都柏林盛行价值观的否定和批判之上的。他拒绝在和平倡议请愿书上签字,因为他从中看到了爱尔兰民族主义的盲目和狭隘,看到了政治话语对个体意志的挟持。相对于所谓的集体意志和民主原则,斯蒂芬更看重个人自由,所以他将爱尔兰民族主义者称为“狂热的民主人士”,认为他们追求的自由不过是口头上的自由,是虚假的自由(SH59)。

斯蒂芬对民族身份的思考超越了简单的反殖民主义范畴,他选择的是一个既是中心又是边缘的空间,这个空间既在全体之中,又在主流之外,其间充满了矛盾、含混。流亡形成了断裂与鸿沟,这种游牧空间成为对抗性活动展开的场所,也预示着新的可能。这是一个彻底开放的空间,在这里,斯蒂芬可以想象和创造新的世界,让艺术只服从自己的意志,自由翱翔于社会囚笼之上:“他展开大雁的翅膀飞走了,飞过净化之海,用自己智慧的废料,为了自己的目的,制造了合成的墨水和感觉敏锐的纸。”

然而,流亡不是为了离开,而是为了回归,如果没有回归,离开也便失去了意义。出发地和目的地建立在同心的空间模式之上,流亡之路也是还乡之路,用乔伊斯自己的话说:“以为绕了最远的路,偏偏是回家最近的路。”

然而,流亡不是为了离开,而是为了回归,如果没有回归,离开也便失去了意义。出发地和目的地建立在同心的空间模式之上,流亡之路也是还乡之路,用乔伊斯自己的话说:“以为绕了最远的路,偏偏是回家最近的路。”

流亡是到另外的空间中去寻找新的理念来促进民族精神的觉醒,目的是完善,而非抛弃,是引进,而非摧毁。所以,流亡并不是失去了家园、失去了爱,实际上,“流亡是建立在祖国的存在、对祖国的热爱和真正的联系上的”

流亡是到另外的空间中去寻找新的理念来促进民族精神的觉醒,目的是完善,而非抛弃,是引进,而非摧毁。所以,流亡并不是失去了家园、失去了爱,实际上,“流亡是建立在祖国的存在、对祖国的热爱和真正的联系上的”

。在《流亡者》中,乔伊斯这样写道:“他们在她需要的时候离开了她,现在又在她期待已久的胜利到来的前夜被召唤回她身边,在孤独和流亡中他们最终学会了爱她。”

。在《流亡者》中,乔伊斯这样写道:“他们在她需要的时候离开了她,现在又在她期待已久的胜利到来的前夜被召唤回她身边,在孤独和流亡中他们最终学会了爱她。”

这也正是斯蒂芬/乔伊斯与爱尔兰关系的形象写照。

这也正是斯蒂芬/乔伊斯与爱尔兰关系的形象写照。

《画像》描写了主人公与民族、宗教、家庭的对峙直至疏离、流亡的整个过程,在这部几乎不加掩饰的自传体小说里,乔伊斯对寄予在斯蒂芬身上的过去的自己展示出了复杂的感情,既不失浪漫的同情,又不乏幽默的揶揄。接下来,在闻名遐迩的《尤利西斯》中,乔伊斯把作品的焦点从斯蒂芬激烈的反叛转向了利奥波尔德·布卢姆那种更为谦卑的个人主义。布卢姆在参加葬礼的路上从马车窗口向外望去,看到了衣着灰暗、落落寡欢、若有所思的斯蒂芬。实际上,布卢姆对斯蒂芬的凝视,便是已成为文学大师的乔伊斯对青年艺术家乔伊斯的凝视,也是代达罗斯对伊卡洛斯的凝视。

2020年9月于青岛