讨论人类文化的生态环境,首先要从“人类的故乡”、“文化的载体”——地球说起。

我们的地球,是太阳系内一个中等大小的行星,它环绕不断进行核裂变、熊熊燃烧的太阳旋转。

地球自身的质量所形成的地心引力,足以把贴近它的表面的大气层吸引住;而地球与太阳的距离,使地表温度恰到好处地让水保持液态,今日宇航员从月球或人造飞行器上观察到的地球,是一个由于水的缘故呈现青兰色的美丽星体。

这个星球在广袤的宇宙间不停歇地疾驰,因为包裹着由必要厚度的大气所“缝制”的“宇宙飞行服”,方能抵御宇宙射线对地球表面的杀伤性照射,同时又将有益于机体生存的射线过滤进来,从而造成一个特定的内环境。这里有必要浓度和比例的空气,适宜的温度和湿度,强度适中的太阳能及紫外线,这样,有机生命方万分幸运地在这个星体得以充分发展。

鉴于宇宙的无限性,我们不能说地球为生命提供的这种机遇是绝无仅有的,却可以说是极其难得的,在太阳系内更是独一无二的(火星是否存在低级生命机体,一直聚讼未决,但地球以外的太阳系行星没有较高级生命机体则不容置疑)。而人类,则是地球上有机生命历经漫长进化过程产生出来的“宇宙的精华,万物的灵长”

,用中国哲人的话来说,“惟天地万物父母,惟人万物之灵”

,用中国哲人的话来说,“惟天地万物父母,惟人万物之灵”

,“人者,天地之心也”

,“人者,天地之心也”

。人类受赐于自然,也受制于自然,同时,人类又超越自然,能够认识自然并按照自己的意志改造自然,“人之巧乃可与造化者同功乎”

。人类受赐于自然,也受制于自然,同时,人类又超越自然,能够认识自然并按照自己的意志改造自然,“人之巧乃可与造化者同功乎”

,自此,我们的地球及周围的空间变成熙熙攘攘、充满生机的“人的世界”,也即“文化的世界”。古希腊学者、“地理学之父”埃拉托色尼(前276—前194)认为,应当把地球作为人的家乡来研究。这睿智的话语,正道出了本编所要讨论的“文化生态”的真谛。

,自此,我们的地球及周围的空间变成熙熙攘攘、充满生机的“人的世界”,也即“文化的世界”。古希腊学者、“地理学之父”埃拉托色尼(前276—前194)认为,应当把地球作为人的家乡来研究。这睿智的话语,正道出了本编所要讨论的“文化生态”的真谛。

人类从动物界离异出来,始终承受着自然和社会给予的多重压力。人类只有不断克服这些压力才能生存和发展,而文化便是人的生存与生存条件的统一体,是人类适应环境、改造环境,并改造自身的过程与产物。

植物和动物是在死亡的胁迫下,通过机体的变异来适应变化着的环境条件。物竞天择,适者生存,不适者淘汰,是生物界“天演之公例”。人类作为有机界进化长链中的一个环节,是这种“天演之公例”的产物,同时又超越于其上,具有愈益鲜明的自为能力。人类在劳动生活中形成并发展了别种生物所缺少的自觉和主观能动性,他们不仅接受自然的选择,而且因其有意识,会劳动,还可以选择自然;他们主要不是依赖身体器官的变异消极地顺应环境,而是通过改变自己的思想和行为,尤其是不断革新物质生产方式和社会组织来积极地增进对环境的制驭力,并不断发展自身的智能,由环境的奴隶变成环境的主人,从必然王国走向自由王国。

当然,人类即使得到高度发展,也不可能为所欲为地处置自然。经济增长、社会进步及各领域的进步,都存在着自然资源(空间、原料、能源等)的潜在限制。那种认为环境的负荷能力无限、永无匮乏可能的观点,不过是一厢情愿的主观想象。人类作为自然的一员,只有遵循自然界的生态规律,才能事半功倍,否则便事倍功半,甚至受到自然的铁腕无情的惩罚,人类正是在应付环境的压力,不断克服人与环境间的矛盾,协调人与环境的相互关系的过程中,赢得进步动力的。

中国古人对于人类必须尊重、顺应自然规律,维持生态平衡,发表过相当精辟的意见。当然,这些生态学睿见,大多是“观物比德”的产物,即作为人伦政治命题的比附提出的。

据《国语》载,春秋时鲁宣公在泗水张网捕鱼,其臣里革把渔网割断,扔在水里,并对宣公说:

鸟兽孕,水虫成,兽虞于是乎禁罝罗,

鱼鳖,以为夏犒,助生阜也。鸟兽成,水虫孕,水虞于是禁罝罣䍡,设井鄂,以实庙庖,畜功用也。且夫山不槎蘖,泽不伐夭,鱼禁鲲鲕,兽长麑䴠,鸟翼

鱼鳖,以为夏犒,助生阜也。鸟兽成,水虫孕,水虞于是禁罝罣䍡,设井鄂,以实庙庖,畜功用也。且夫山不槎蘖,泽不伐夭,鱼禁鲲鲕,兽长麑䴠,鸟翼

卵,虫、舍蚳蝝,繁庶物也。古之训也。

卵,虫、舍蚳蝝,繁庶物也。古之训也。

这里强调的是合理利用资源,春夏鸟兽鱼孵卵怀孕,不应捕杀,树木发芽生长,不宜砍伐。野生动植物得到繁衍,才可能取之不尽、用之不竭。

孟子也有类似意见,他说:

数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

《逸周书》也记载着保护山林的思想:

禹之禁,春三月,山林不登斧。

荀子(约前313—前238)从哲理高度论述了尊重自然规律的重要性:

天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。舍其所以参,而愿其所参,则惑矣!

认为人的功能是与天地配合,如果人放弃与天地配合的本分,却去与天地争职责,那真是糊涂了!《管子》有类似见解,认为人不能“上逆天道,下绝地理”,否则“天不予时,地不生财。”

成书于战国末年的《易传》把天、地、人视为“三才”,以为天人协调是理想境界,所谓“裁成天地之道,辅相天地之宜”,“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗”,既尊重自然规律,又肯定人类认识和改造自然的能动作用。

不能违拗自然规律,是中国古代哲人的一贯思想。西汉淮南王刘安(前179—前122)及其幕客说:

禹决江疏河以为天下兴利,而不能使水西流;稷辟土垦草,以为百姓力农,然不能使禾冬生,岂其人事不至哉?其势不可也。

东汉思想家王充(27—约97)力辟天人感应说,他指出:

人不能以行感天,天亦不随行而应人。

北魏农学家贾思勰说:

顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。

这种“人事”不违天地规律的“因势利导”思想,顺应自然使用人力的思想,以及天人相分的思想,是中华文化关于“天—人”关系,“人—地”关系的卓识远见,也是当下强势话语“可持续发展”的宝贵思想前导。现代人类在征服自然方面取得的成就远迈古人,但与此同时,也面临生态环境遭到空前规模破坏的严峻形势,当此之际,重温先哲这些充满智慧的话语,是大有裨益的。

人类对自身和外在自然界相互关系的认识,大约经历了“主客浑然一体阶段”、“主客体两分对立阶段”、“主客体辩证统一阶段”。如果说,以古希腊为源头的西方人较完整地经历了这三个认识阶段,那么,中国传统的思维方式一直未能充分展开主体与客体(或曰人与天)的分离阶段,即使春秋时期的子产倡言“天道远,人道迩”,战国时的荀况、唐代的刘禹锡论证过天人相分,但就总体而言,天人合一观点在中国占优势,天人相分观点没有获得充分发育。这一倾向与中国走向近代化的历程特别艰难曲折是互为因果的。当然,中国传统的天人合一思想所包含的若干合理成分,对于面对生态危机的后工业社会又有着特殊的启迪意义,已经并将进一步发挥积极作用。

人类与自然—社会环境的相互关系,是人类思考和面临的一个永恒主题,当然也是文化史学的首要课目。

任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人存在。因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织,以及受肉体组织制约的他们与自然界的关系。……任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发。

我们这部以描述漫长而错综的中华文化历程为职志的专书,当然必须以这个古老、辉煌的文化的创造者——中华民族及其先民生活的自然基础作为出发点,并进而研讨中华民族及其先民在这个自然基础之上发展起来的经济生活、社会组织的种种变更,即以中华民族赖以生存,并得以创造文化的“生态环境”作为上篇。

就文化史学而言,“生态环境”是一个借用概念,它本是“生态学”的基本范畴。“生态学”源于希腊文o i k o s(居住),是一个沿用已久的术语。

生命的特征在于与周围环境进行新陈代谢,生物的居住环境是一个复杂的、不断进行交换的系统。生物及人类同环境的关系问题,很早就受到人们的注意,中国古人便有“居楚而楚,居越而越,居夏而夏”

一类环境决定人性的观点;《周易》还提出“仰以观于天文,俯以察于地理”

一类环境决定人性的观点;《周易》还提出“仰以观于天文,俯以察于地理”

的全面审视生存环境的主张;中国古代许多朝代都设置过虞、衡等环境保护机构,如《周礼》载,先秦即有山虞、泽虞、川衡、林衡等职官,负责制定保护山林、川泽的政令,并巡视林麓和川泽。可见,人类同其生存环境的关系协调问题,为中国从事生产劳动的庶众、从事精神生产的文化人、从事社会管理的朝廷所共同关心。当然,这种关心还是零星的、无计划的;与之相伴,中国人也做过不少破坏生态平衡、逆天而行的蠢事。

的全面审视生存环境的主张;中国古代许多朝代都设置过虞、衡等环境保护机构,如《周礼》载,先秦即有山虞、泽虞、川衡、林衡等职官,负责制定保护山林、川泽的政令,并巡视林麓和川泽。可见,人类同其生存环境的关系协调问题,为中国从事生产劳动的庶众、从事精神生产的文化人、从事社会管理的朝廷所共同关心。当然,这种关心还是零星的、无计划的;与之相伴,中国人也做过不少破坏生态平衡、逆天而行的蠢事。

在其他民族和国度,注意人类生存环境的思想也产生很早,著名的中东伊斯兰学者、《历史绪论》的作者伊本·赫尔东(1332—1406)于公元1377年已提出文化生态概念,强调人类文化与周围环境的联系。

直到近世,对生态问题的研究才成为真正科学。19世纪60年代,德国动物学家、进化论者恩斯特·海克尔(1834—1919)首创生态学。他在《有机体普遍形态学》一书中说:“生态学是动物对于无机及有机环境所具有的关系。”从而把生态学确定为一门探讨有机体与其外围环境相互适应状态的科学。20世纪30年代,英国生物学家阿瑟·乔治·坦斯利把生物群落及环境因素放在“生态环境”中加以研究。他在《植物概念术语的使用问题》一文中指出:“有机体不能与它们的环境分开,而必须与它们的环境形成一个自然生态系统。”20世纪70年代以来,生态学的研究重点逐步从以生物界为主体发展到以人类社会为主体,从主要考察自然生态系统过渡到主要考察人类生态系统。这种研究与经济学结合,产生了生态经济学;与文化学结合,产生了文化生态学。

美国文化人类学家斯图尔德在1955年出版的《文化变迁理论》一书中阐述了文化生态学的基本概念。该书指出:“生态学主要的意义是‘对环境之适应’”。对大多数动物而言,适应是以它们的身体特征来达成,而人类的适应主要是靠文化的方式来达成,“人类进到生态的场景中……不仅只是以他的身体特征来与其他有机体发生关系的另一个有机体而已。他引入了文化的超机体因素。”

文化生态学是以人类在创造文化的过程中与天然环境及人造环境的相互关系为对象的一门学科,其使命是把握文化生成与文化环境的调适及内在联系。作为文化生态学的一个基本概念,“文化生态”(或称“文化背景”),主要指相互交往的文化群体凭以从事文化创造、文化传播及其他文化活动的背景和条件,文化生态本身又构成一种文化成分。人类与其文化生态是双向同构关系,人创造环境,环境也创造人。这便是我们从事文化研究要从生态研究入手的缘故。

人作为自然—社会的双重存在物,是在自然场

与社会场相交织的环境中创造文化的。

与社会场相交织的环境中创造文化的。

“自然场”指人的生存与发展所赖以依托的自然界;“社会场”指人在生存与发展过程中结成的全部社会关系的总和,可大略分为经济和社会组织两方面。人类各民族的生态环境,是自然场和社会场的整合,可以从自然环境、经济环境、社会组织环境三个层次进行解剖分析。

第一,自然环境,又称地理环境。指被人类改造、利用,为人类提供文化生活的物质资源和活动场所的自然系统。地球表面的岩石圈、水圈、大气圈、生物圈,今日人类开始触及的外层空间,以及对人类生活发生久远作用的宇宙因素,共同组成这个自然系统,而这个自然系统又与人类相互作用,构建了文化的地理环境。它既是人类生活的外在客体,又日渐渗入人类的主观因素,故可称之“人化的自然”。

第二,社会经济环境。指人类加工、改造自然以创造物质财富所形成的一套生产条件,包括工具、技术、生产方式等。它们是人与自然发生直接关系的产物,人类一旦失掉经济组织及其工具,就无以生存,更谈不上创制文化,而经济环境本身既是广义文化的一个基本组成部分,又是狭义文化(即观念形态文化)植根的土壤和赖以生发的物质前提,古人云,“仓禀实则知礼节,衣食足则知荣辱”

,正是对观念形态文化与经济生活相互关系的素朴表述。

,正是对观念形态文化与经济生活相互关系的素朴表述。

第三,社会制度环境。指人类创造出来为其文化活动提供协作、秩序、目标的组织条件,包括各种社会组织、机构、制度等结合而成的体系。社会制度环境作为人际关系所形成的现实社会的基本态势,既是广义文化的组成部分,又是狭义文化(观念形态文化)赖以生长发育的社会组织前提。人类区别于动物,并大大优胜于动物,正因为他们结成了社会性的群体,诚如荀子所说,人“力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰‘人能群,彼不能群也。’”

人类是生态系统的一个成员,又是生态系统的干预者和调节者。随着文明程度的提高,具有愈益精密的技术系统和观念系统的人类,愈有能力突破自然环境的某些限制,享有日益广泛的自由度,社会场(经济的及社会结构的)更加强有力地影响文化生成。当然,这并不意味着自然场的影响力可以被忽视,它实际上更加深刻、更加广泛地渗透进人类生活,与社会场有机地组合成“文化的生态环境”,提供人类栖息生养、创制文化的条件。因此,要把握一个民族文化的真髓及其发展历程,必须首先了解这个民族得以繁衍的自然环境和社会条件,并对其进行综合的、动态的考察,也即将文化生态三层次作为一个统一整体,进行分析与综合的双向研究,并与诸文化现象有机联系起来加以整体认识。

在我国古典文化遗产中,十分可贵的一点是,我们的先哲们很早就能全面观照自然场和社会场,把探索民族文化差异性的目光全面投向文化生态三层次。大约成书于战国的《礼记》有一段关于民族材性划分问题的议论:

凡居民材,必因天地寒暖燥湿,广谷大川异制,民生其间者异俗,刚柔轻重,迟速异齐,五味异和,器械异制,衣服异宜,修其教不易其俗,齐其政不易其宜。

《礼记·王制》作者在进行民族划分时,综合考察自然环境、生活方式、生产方式、风俗习惯等诸种因素。据此,将当时的“天下”作出“中国”与“戎夷”之分。“中国”(指中原)是农耕经济的文明之邦;“戎夷”(指周边的东夷、南蛮、西戎、北狄)是采集经济或游牧经济的野蛮之邦,所谓“不火食者”、“不粒食者”。《礼记·王制》作者指出:“中国、夷、蛮、戎、狄,皆有安居、和味、宜服、利用、备器。五方之民,言语不通,嗜欲不同。”

这种从文化生态的差异来区分民族的方法是理性的,而非种族主义的。正是从这种观念出发,当“戎夷”接受了农耕文明,便被认作文明人,不再被视为野蛮人,也即所谓“由夷变夏”。

这种从文化生态的差异来区分民族的方法是理性的,而非种族主义的。正是从这种观念出发,当“戎夷”接受了农耕文明,便被认作文明人,不再被视为野蛮人,也即所谓“由夷变夏”。

中华民族跨入文明门槛后,截至西方资本主义殖民者大规模侵入前,长期以来主要面对的是这样一组文化生态类型——在温暖湿润、江河纵横的自然环境中滋生的农业经济、宗法—专制社会与在干燥寒冷的草原—荒漠中发育起来的游牧经济、部落社会之间的对比。

自先秦以来,中国人反复讨论的“华夷之辨”,就是研究这样的一组两相对照的文化生态及其导致的文化冲突与整合。春秋时期有“裔不谋夏,夷不乱华”

之说,把“四裔”、“夷狄”与华夏作为两种不同的文化类型,从地理环境、经济生活、政治制度、社会心理诸方面加以比较。孔子(前551—前479)所谓“夷狄之有君,不如诸夏之亡(无)也”。

之说,把“四裔”、“夷狄”与华夏作为两种不同的文化类型,从地理环境、经济生活、政治制度、社会心理诸方面加以比较。孔子(前551—前479)所谓“夷狄之有君,不如诸夏之亡(无)也”。

是在对比了“诸夏”(中原诸族)的农业文明与“夷狄”(周边诸族)的游牧文明之后,对农业文明先进性的肯定。由于中原地区的农耕文明总的水平高于四夷,华夏族及后来的汉族称夷狄为“陋”

是在对比了“诸夏”(中原诸族)的农业文明与“夷狄”(周边诸族)的游牧文明之后,对农业文明先进性的肯定。由于中原地区的农耕文明总的水平高于四夷,华夏族及后来的汉族称夷狄为“陋”

,并居高临下地认为,只有华夏文明施影响于夷狄,而少有逆方向影响,即孟子(前372—前289)所谓“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也”

,并居高临下地认为,只有华夏文明施影响于夷狄,而少有逆方向影响,即孟子(前372—前289)所谓“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也”

,以至当赵武灵王打算学习胡人的骑射和服装时,遭到公子成等许多“华夏文明本位论者”的强烈反对。

,以至当赵武灵王打算学习胡人的骑射和服装时,遭到公子成等许多“华夏文明本位论者”的强烈反对。

大约成文于战国的《礼记·王制》曾对“天下”作两级划分,一级是“中国”与“戎夷”之分,“中国”(即指中原)是农耕经济的文明之邦,“戎夷”(即指周边少数族)是采集经济、游牧经济的野蛮之邦;二级又将“戎夷”划分为东夷、北狄、南蛮、西戎,与“中国”相对应。后世学者继承了这种民族划分法,并多有创识。如明清之际的王夫之(1619—1692)关于“夷夏之辨”便有不少富于理性精神的分析,他具体展开二者的文化差异:“夷狄”处于“射生饮血”

阶段,其生活方式是“彼自安其逐水草、习射猎、忘君臣、略昏宦、驰突无恒之素”

阶段,其生活方式是“彼自安其逐水草、习射猎、忘君臣、略昏宦、驰突无恒之素”

,这是对游牧文明的概括;至于中原地区的华夏族则“有城廓之可守,墟市之可利,田土之可耕,赋税之可纳,昏姻仕进之可荣”

,这是对游牧文明的概括;至于中原地区的华夏族则“有城廓之可守,墟市之可利,田土之可耕,赋税之可纳,昏姻仕进之可荣”

,这是对农业文明的概括。

,这是对农业文明的概括。

如果说,古代中国人是在农业文明与游牧文明的比较中,把握汉民族与周边民族各自文化特质的,那么,近代中国人则通过对比东方农业文明与西方工业文明,从这两种文化生态的差异中,对自己文化的特质重新加以认识。

西方在近几个世纪产生的工业文明,从其物质生产、科学技术,到政治制度、观念形态,都与东方传统的农业文明形成鲜明的对比,而19世纪中叶以降,东方的农业文明又连连在西方的工业文明面前吃败仗,这使得一向以“礼义之邦”、“声明文物之邦”自诩的中国人大为震惊,其先觉者逐渐意识到,中国人并非一线单传的天之骄子,而不过是多元世界的普通一员;曾经领先于周边的中国人现在面对一个旷古未逢的强劲对手——被工业文明武装起来的西方人。获得一个全新文化参照系的先进中国人开始思考:东西文化的差异何在?造成这些差异的原因何在?中华民族怎样才能使自己的文化焕发新的生命活力从而迎头赶上?

19世纪中叶以来,中国人从器物文化、制度文化到心态文化诸层面逐渐深入地把握东西文化的类型区别;20世纪初叶,进而探究造成这种区别的缘故,于是着手考察东西文化各自的生成机制,这就不可避免地要把研究的触角伸向“文化生态”领域。

五四时期,进行这类努力的颇不乏人。影响较大者如杜亚泉(笔名伦父,1873—1933),他在《东方杂志》发表文章,把中西文化的区别视作“性质之异,而非程度之差”,而造成这种差异的原因是民族斗争的有无和地理环境的区别。杜氏认为,第一,“西洋社会,由多数异民族混合而成”,常常“叠起战斗”;中国民族虽非纯一,但各族“发肤状貌,大都相类”,彼此争夺,“仍为一姓一家兴亡之战,不能视为民族之争”。第二,西洋文明发源于地中海沿岸,这里“交通便利,宜于商业,贸迁远服,操奇计赢,竞争自烈”。而中国文明发达于黄河沿岸,这里“土地沃衍,宜于农业,人各自给,安于里井,竞争较少”。这两方面的差别,导致东西方社会现象“全然殊异”,进而造成文化的大相分歧:西洋“以自然为恶”,“注意人为”,中国“以自然为善,一切皆以体天意遵天命循天理为主”。由此派生出西洋的“主动文明”,中国的“主静文明”。“两种文明,各现特殊之景趣与色彩。即动的文明,具都市的景趣,带繁复的色彩,而静的文明,具田野的景趣,带恬淡的色彩”。

杜亚泉认为,东西文化只有类型之别,而无先进落后之差;李大钊(1889—1927)则明确指出,西方工业文明高于东方农业文明整整一个历史时代。可见,杜、李二氏分别强调文化的民族性和时代性。然而,在剖析东西文化之别的原因时,李氏却与杜氏的说法难分轩轾。李大钊认为,“东洋文明主静,西洋文明主动”。继而他又将人类文明区分为“南道文明”(中国本部、日本、印度、埃及、波斯等)和“北道文明”(欧洲各国及蒙古、满洲),“南道文明者,东洋文明也;北道文明者,西洋文明也。南道得太阳之恩惠多,受自然之赐予厚,故其文明为与自然和解、与同类和解之文明。北道得太阳之恩惠少,受自然之赐予啬,故其文明为与自然奋斗、与同类奋斗之文明。”

这显然是从纬度差导致的气候差出发,解释东西文化的特性。早年主张向西方文明学习,晚年力倡以东方文明拯救西方的梁启超,在分析东西文明类型差别的缘故时,与杜氏、李氏的观点和方法也大同小异,他主要从濒海性来区分大陆与海洋文化的差异,从地形地势来把握欧亚两种文明类型的生成机制。

这显然是从纬度差导致的气候差出发,解释东西文化的特性。早年主张向西方文明学习,晚年力倡以东方文明拯救西方的梁启超,在分析东西文明类型差别的缘故时,与杜氏、李氏的观点和方法也大同小异,他主要从濒海性来区分大陆与海洋文化的差异,从地形地势来把握欧亚两种文明类型的生成机制。

五四时期对文化类型的生成机制有较深入观察的是初步掌握唯物史观的陈独秀等人。陈氏在肯定地理环境对历史文化具有影响的同时,还注意从社会制度的不同来剖析东西文化的优势。他认为,在古代专制政体下,中西文化并无大异,到了近代,西方发生资产阶级革命,“群起而抗其君主,仆其贵族,列国宪章,赖以成之”,而东方社会仍迟滞不前,“自游牧社会,进而为宗法社会,至今无以异焉;自酋长政治,进而为封建政治,至今亦无以异焉”,这样,东西文化便产生了鲜明差异——西方已是近代社会之“近代文明”,而东方仍然是“宗法社会”、“封建政治”之下的旧式文明,未能脱出“古代文明之窠”

。这就注意到文化的时代性问题,而不是像杜亚泉那样一味强调文化的地域性、民族性。陈氏还提出,以“家族为本位”的宗法制度,是中国文化类型形成的重要因素。他说:

。这就注意到文化的时代性问题,而不是像杜亚泉那样一味强调文化的地域性、民族性。陈氏还提出,以“家族为本位”的宗法制度,是中国文化类型形成的重要因素。他说:

忠、孝者,宗法社会封建时代之道德,半开化东洋民族一贯之精神也。

陈氏企图从社会内部寻找造就中华文化特征的原因,他对文化生态的考察已不限于地理环境,而开始进入经济生活和社会制度层次,并由此揭示中华文化的宗法伦理型特质。

如果说,五四以前李大钊考察中华文化生成机制,主要视角是地理唯物论,那么,五四以后,他更多地转向经济和社会的分析。李氏在1920年撰写的一篇文章中指出:

东洋文明是静的文明,西洋文明是动的文明……

中国以农业立国,在东洋诸农业本位国中占很重要的位置,所以大家族制度在中国特别发达。原来家族团体一面是血统的结合,一面又是经济的结合。……中国的大家族制度,就是中国的农业经济组织,就是中国二千年来社会的基础构造。一切政治、法度、伦理、道德、学术、思想、风俗、习惯,都建筑在大家族制度上作他的表层构造。看那二千余年来支配中国人精神的孔门伦理,所谓纲常,所谓名教,所谓道德,所谓礼义,那一样不是损卑下以奉尊者?

这种对中华文化特质的认识,就不单从地理环境着眼,而是较具体地剖析人文因素(经济的、社会的、心理的),这就步入文化研究的较深层次。李大钊在这一阶段还明确地表示了对于超越传统的东方文明(所谓“灵的文明”)和当代西方文明(所谓“肉的文明”)的“第三新文明”的向往,这种“第三新文明”是“灵肉一致之文明”

,隐喻着对物质文明和精神文明均获健全发展的新文明的企望。

,隐喻着对物质文明和精神文明均获健全发展的新文明的企望。

在三四十年代,冯友兰创立他的文化类型说时,以生产方式作为划分文化类别的尺度,并且注意到社会结构特征,他指出,近代西方是“以社会为本位的社会”,中国则是“以家为本位的社会”

,中西文化差异性的基因蕴藏于此。这类分析,较之梁漱溟在五四时期以“意欲”之别区分中、西、印文化

,中西文化差异性的基因蕴藏于此。这类分析,较之梁漱溟在五四时期以“意欲”之别区分中、西、印文化

,更为深切踏实,显示了唯物史观的影响,却又有简单化倾向。

,更为深切踏实,显示了唯物史观的影响,却又有简单化倾向。

总之,由于思想武器的薄弱和方法的简单,又由于面临更紧迫的阶级斗争和民族斗争的现实任务,也即“救亡图存”的迫切使命,使五四前后关于中西文化讨论的参加者没有余裕从学术的深度和广度上展拓,也就未能对中华文化的生成机制作出多层面的综合考察,即使较卓异的陈独秀,关于中华文化的特征的成因,也“语焉未详”,缺乏周到、深刻的分析。而深入考察文化生态恰恰是今日文化学者所应着力之所在。

一个民族文化的特质,或曰“民族精神的标记”,既非造物主的赋予,也不是绝对理念的先验产物,而是该民族在长期的社会实践中创造、积淀而成的,这种创造与积淀又不是凭空制作,而是植根于民族生活的土壤之中的。

19世纪末叶,丹纳、勃兰兑斯等文化历史派认定,种族、环境和时代是决定民族文化的三要素,其中又特别突出种族因素,断言种族因素中的天赋、情欲、本能、直观是决定民族文化特征的“永恒冲动”

。文化历史派的观点含有可借鉴的成分,但片面强调种族因素,并未能真正追溯文化特质的终极原因。事实上,民族文化的差异性,与那些民族的文化生态的差异性有着深刻联系,而

文化生态

又可大体区分为该民族所处的

地理环境

、所从事的

物质生产方式

、所建立的

社会组织

这样三个层次。文化生态三层次彼此之间不断通过人类的社会实践(首先是生产劳动)进行物质的及能量的交换,构成一个浑然的整体,同时,它们又分别通过复杂的渠道,经由种种介质对观念世界施加影响。只有把握无比绚丽多彩的人类观念世界与自然—社会环境间的复杂网络关系,将观念形态的文化与其赖以发生发展的生态基础深刻地联系起来加以考察,并进而具体剖析精神文化自身的运行规律,才有可能真切把握中华文化的精髓。

。文化历史派的观点含有可借鉴的成分,但片面强调种族因素,并未能真正追溯文化特质的终极原因。事实上,民族文化的差异性,与那些民族的文化生态的差异性有着深刻联系,而

文化生态

又可大体区分为该民族所处的

地理环境

、所从事的

物质生产方式

、所建立的

社会组织

这样三个层次。文化生态三层次彼此之间不断通过人类的社会实践(首先是生产劳动)进行物质的及能量的交换,构成一个浑然的整体,同时,它们又分别通过复杂的渠道,经由种种介质对观念世界施加影响。只有把握无比绚丽多彩的人类观念世界与自然—社会环境间的复杂网络关系,将观念形态的文化与其赖以发生发展的生态基础深刻地联系起来加以考察,并进而具体剖析精神文化自身的运行规律,才有可能真切把握中华文化的精髓。

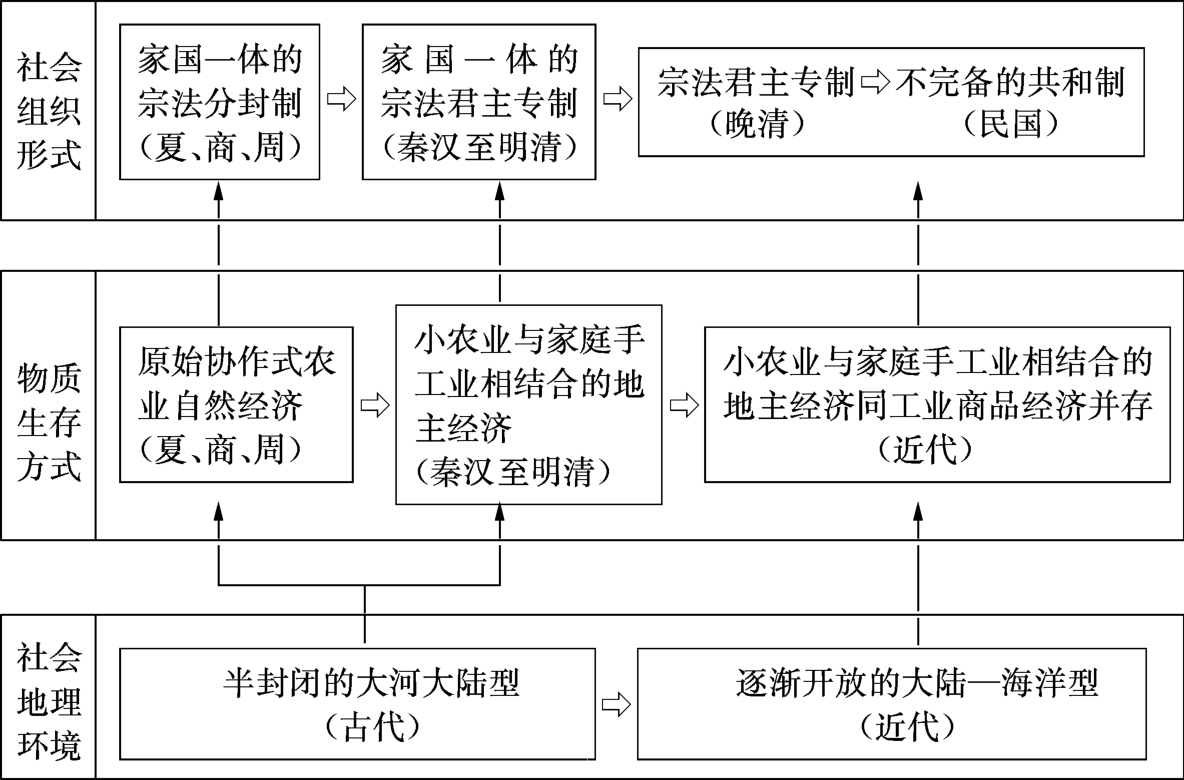

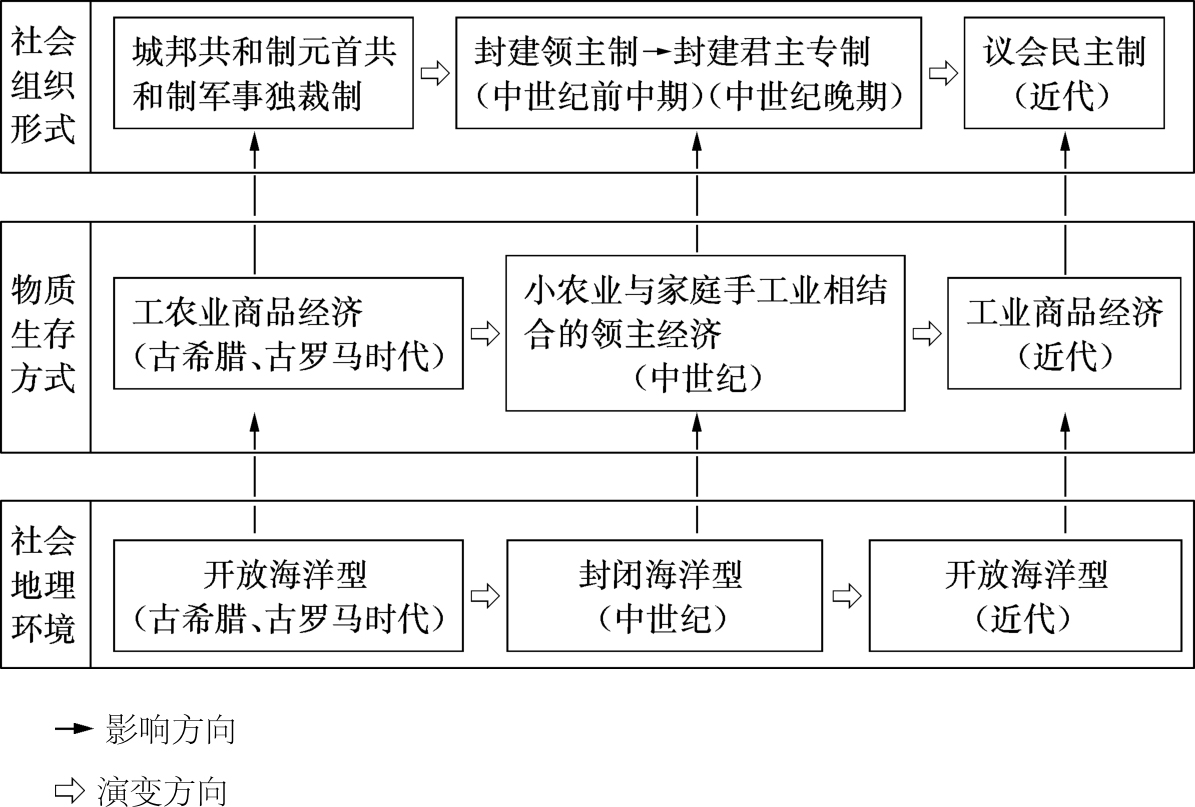

中华民族是在十分复杂的“生态环境”中创造并发展自己的文化的。如果以最简练的语言概括这种文化的“生态环境”,似乎可以这样讲:

养育中华古代文化(或曰传统文化)的是一种区别于开放性的海洋环境的半封闭的大陆—海岸型地理环境;是一种不同于工商业经济的家庭手工业与小农业相结合的自然经济并辅之以周边的游牧经济;是一种与古代希腊、罗马的城邦共和制、元首共和制、军事独裁制,中世纪欧洲和日本的领主封建制以及印度种姓制均相出入的家国同构的宗法—专制社会。

地理环境的、物质生产方式的、社会组织的综合格局,决定了中华民族社会心理诸特征,而中国人,包括中国的文化匠师们便以这种初级思想材料作原料进行加工,创制了富于东方色彩的,仪态万方的中华文化。

为了展示中华文化生态的特征及演变路径,特将中国与西欧两种文化类型列表对照如下。

中华文化生态示意图

西欧文化生态示意图