地理环境通过物质生产及其技术系统等等中介,深刻而久远地影响人类历史的进程,因此,我们在考察中华文化的生成机制时,就有必要从文化赖以发生发展的地理背景的剖析入手,并进而探讨中华地理背景的诸特征与中华文化诸特征之间的千丝万缕联系。因此,以下我们对中国地理环境的具体分析,都不是从纯地理学眼光出发,而是从地理学与文化学相交融的视角生发开去,我们姑且将其称之“文化地理学角度”。

中华民族栖息生养于北半球的东亚大陆,在这里“筚路蓝缕,以启山林”,创造出独具风格、丰富多彩的文化,演出一幕幕可歌可泣的悲壮剧。

当我们把中华民族数千年间生于斯,长于斯,创造文化于斯的这片空间置于世界地理的总背景上加以考察,就会发现一个明显特征——它的领域广大,腹里纵深,回旋天地开阔,地形、地貌、气候条件繁复多样,形成一种恢弘的地理环境,这是其他多数古文明的发祥地所难以比拟的。

埃及文明滋生于尼罗河第一瀑布(今阿斯旺附近)下游。其中被称作“下埃及”的尼罗河三角洲地带面积约有二万四千平方公里,加上被称作“上埃及”的一千多公里长的狭窄河谷平原,宜于发展农业的地域共计不超过四万平方公里。在这片因尼罗河泛滥而凝集的沃土以东,是地势高峻起伏的东部沙漠,以西是浩瀚无际的利比亚沙漠(撒哈拉沙漠的一部分)。埃及人创造辉煌的古代文化,主要依托于那片被大海和沙漠围护着,由尼罗河所滋润的三四万平方公里的冲击平原。古希腊史学家希罗多德(约前484—前425)正是在这一意义上,称埃及为“尼罗河的赠礼,埃及文化乃是尼罗河的恩赐,埃及是尼罗河的女儿”。

美索不达米亚文化发轫于两河流域上游的扇形山麓地带(今土耳其东南部与伊拉克交界处),以后,受到干旱威胁的人们为寻求饮水和灌溉之便,进入底格里斯—幼发拉底河河谷,开垦两河流域中下游平原。在两河流域以东,是险峻的扎格罗斯山脉和干燥的伊朗高原,以西是叙利亚沙漠。美索不达米亚文化得以繁衍的区域,大体限于两河流域适宜农耕的几万平方公里,加上地中海东岸今叙利亚、黎巴嫩、以色列滨海地区,组成所谓的“肥沃新月带”,比埃及文化依托的尼罗河河谷及三角洲面积较为阔大,但格局终究有限。

希腊文化起源于克里特岛和伯罗奔尼撒半岛的滨海小平原。在这些被崇山峻岭所包围的面对海洋的土壤贫瘠的小平原上,形成若干个面积数百至数千平方公里,人口几千到几万的城邦,其中的泱泱大国如雅典,极盛期的人口也不过二十五万。由于负山面海,腹地狭窄,向海外展拓成为希腊诸城邦的出路。“希腊文明的游牧形态,希腊生活的多中心,希腊殖民地之分布于东西南北”

等等希腊主义的特点,均与上述地理形势有关。

等等希腊主义的特点,均与上述地理形势有关。

印度文化是在一个较广大的地理区间发展起来的。它起源于印度河流域的哈拉巴和莫恒达罗周围十余万平方公里地区,以后又扩展到恒河流域及德干高原。然而,横亘于北方的喜马拉雅山脉和帕米尔高原,使印度人的活动范围基本限于印度半岛之内,这里均属热带,气候的复杂性远不及东亚大陆繁复多样。

至于印第安诸文化,其地理范围也都有限。玛雅文化和阿兹特克文化囿于中美洲山地和丛林;领域较开阔的印加文化也很少越出安第斯高原,主要在今秘鲁西部山地。

与以上各古文化相比,中华文化大厦有一个较为宽广的地基。

中华文化重要的发祥地之一是黄河流域。这片七八十万平方公里的黄土高原和冲击平原,在古代曾经是林茂草肥、自然生态环境良好的地域,华夏先民在这里狩猎、放牧,进而发展农耕业,奠定了文明的根基。

过去习惯于把黄河流域称作中华文化的摇篮。此说固然不错,但中华文化的策源地又决不限于黄河流域。云南元谋、陕西蓝田、北京周口店等猿人化石的发现,表明中华民族的祖先早在一百多万年至几十万年前,已栖息于东亚大陆的广大区间。近几十年的考古发掘证明,不唯黄河流域,而且长江流域乃至辽河流域以及西南崇山峻岭间,也都有长达四五千年的文明史,同样是中华文化的摇篮。这些区域的总面积,当在五百万平方公里左右。

学术界一般把文字的发明、城市的建立和金属器具(青铜器或铁器)的制造视作一个“原生型”文化形成的标志。而上述三项文明标志在中国南北东西各地都有考古发现。19、20世纪之交,在河南安阳小屯村发现殷都宫殿基址和大量青铜器,又发现并破译了殷墟甲骨文,从而雄辩地证明黄河中游是殷文化的中心地带。以后,又在河南偃师二里头发现宫殿遗址;作为新石器时代晚期代表的龙山文化,在山东章丘龙山镇、河南登封县王城冈和淮阳县平台等多处发现;而龙山文化的前身大汶口文化,则在山东泰安大汶口、江苏淮安青莲岗等处发现。大汶口出土的陶尊上有多种刻画符号,其结构与甲骨文、青铜铭刻上的象形字十分相近,山东莒县陵阳河出土的陶尊上,单字达十种之多,结构亦与甲骨文、青铜铭刻象形文类似,均被认作甲骨文的前身。这些材料证明,黄河中下游、山东半岛,乃至淮河流域,都是夏文化的繁生之地。而1935年首次发现的辽宁赤峰红山的红山文化,近年又有大量新的考古发掘成果,如1951年在辽宁河梁发现砌石墓葬和随葬玉器,1983年复查时又发现一座女神庙,庙内有泥塑人像和泥塑“猪龙”头,经碳14测定,女神庙距今约五千年,足见燕山以北的西辽河流域的红山文化在十分古老的年代已达到相当高的水平。

自殷商起,中国正式进入有文字记载的时代。此后,中华先民的活动地域愈益扩展。商人最早居住在山东半岛,大约在公元前14世纪,长期流动不定的商族人在商的第十代君主盘庚率领下,从奄(今山东曲阜)迁徙并定都于殷(今河南安阳西北小屯村),商人的居住中心转移到黄河中游。周人则崛起于陕甘高原,又在泾渭平原得到发展,进而向东挺进,克殷并经营洛邑,从偏处西土的部落发展为雄视中原的王族。

与由殷人和周人所代表的中原文化相并列,楚人在长江流域发展了楚文化,使中华文化的范围进一步扩展。自春秋以至战国,大体形成三晋、齐、燕、秦、楚、越六大文化区,地理范围大约包括秦长城以南,黄河上下、长江南北。可能成书于战国的《尚书·禹贡》把当时的版图划分为九州,即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、梁州、雍州,约略反映了春秋末期以来中华先民栖息生养的地理范围。战国末期成书的《吕氏春秋》更对九州的地望有确切划分:

何谓九州?河汉之间为豫州,周也;两河之间为冀州,晋也;河济之间为兖州,卫也;东方为青州,齐也;泗上为徐州,鲁也;东南为扬州,越也;南方为荆州,楚也;西方为雍州,秦也;北方为幽州,燕也。

《尚书·禹贡》及《吕氏春秋·有始览》所划出的“九州”,大体包括燕山山脉以南,五岭以北,青藏高原以东的广大区间,面积当在三百万平方公里左右。这是自上古以来中华先民所着力开发的地段,在同期的世界文明古国中,领域的辽阔罕见其匹。

秦汉以后,上述各区域文化融合为汉文化,先民继续开疆拓土,实行民族交汇,形成广土众民的大帝国,又经唐、宋、元、明、清历代的发展,终于奠定了今日中国近一千万平方公里的广大领土,为中华文化的滋生繁衍提供了阔大的天地。

中华文化的繁衍地不仅领域广大,而且其地形、地貌的繁复,气候的丰富多样,多条长江大河的纵横,亦为其他诸古文化区所罕见。

埃及和美索不达米亚的地形地貌大体是山岭沙漠包围的冲积平原这一类格局,气候均属于干燥亚热带;印度虽然地形地貌较复杂完备,而气候却基本囿于热带;至于希腊、罗马的地形地貌大体是山海相间,缺乏阔大气象,气候则只有地中海气候一种类型;印第安诸古文明所依托地区的地形和气候,也局限于某一类型。相形之下,滋生中华文化的东亚大陆,其地形、地貌、气候则相当复杂多样。

中国地势西高东低,山地、高原和丘陵约占三分之二,盆地和平原约占三分之一。山脉多东西走向,河流因而也多东西走向,故古时中国东西行较易,而南北行较难,南北运河的开凿正是为解决这一问题应运而兴的。

按地理环境的一个重要因素——气温带进行分类,人类可以粗略区别为寒带民族、温带民族和热带民族。由于温带气候适中,提供了较良好的生产、生活条件,所以,温带—暖温带成为文明的发祥地和繁盛之区。“历史的真正舞台所以便是温带,当然是北温带,因为地球在那儿形成了一个大陆,正如希腊人所说,有着一个广阔的胸膛。”

而中国正处在北半球的温带—暖温带,地理环境提供了“自然之富,物产之丰”,这显然是古老的中华文明得以滋生发达的一个先决条件。

而中国正处在北半球的温带—暖温带,地理环境提供了“自然之富,物产之丰”,这显然是古老的中华文明得以滋生发达的一个先决条件。

中国大部属温带,亚热带区域也不小,最南部伸入热带,最北部伸入亚寒带。占有完备的气候带提供了农业经济多样发展的地理基础,如秦岭淮河以北成为以小麦、粟米为主要作物的旱地农业区,秦岭淮河以南成为以稻米为主要作物的水田农业区。又由于降雨量的大势是东部充沛而西部稀少,这是东部为农耕区,西部为畜牧区的自然基础。中华文化内部的南北之别、东西之异,正植根于这种与地理环境有密切依存关系的经济生活的土壤之中。

同埃及文化囿于尼罗河流域,巴比伦文化囿于两河流域相异,中华文化滋生地不是依托 一个 江河流域,而是拥有黄河流域和长江流域 两个 气候、土壤等地理格局颇相差异的大区段。当黄河流域因战乱频仍、仕女南迁,以及垦伐过度、气候转向干冷等缘故而导致农业自唐以后渐趋衰落之际,长江流域后来居上,以巨大的经济潜力成为粮食、衣被、财赋的主要供应区,发挥了重要的文化补偿作用。尤其是黄河流域靠近游牧区,一旦长城被突破,就可能被游牧人所征服,而这时,“长江天堑”便成为农耕人的又一道防卫线,拥有巨大经济潜力的长江流域可以为农耕文明提供退守、复兴的基地。至于岭南的珠江流域、闽南滨海地带、云贵高原、台湾、海南岛,更增添了这一回旋区间的丰富性和广阔性。中华文化延绵不辍,没有出现埃及、巴比伦、哈拉巴、玛雅等古文化那样的中绝现象,与这种地理形势大有关系。

中华文化自其发生期,即因环境的多样性而呈现丰富的多元状态,到晚周,各具特色的区域文化已大体成形。东临沧海、山海兼备的齐鲁文化大相歧异于处在“四塞之地”的秦文化,地居中原的三晋文化不同于南方的楚文化,同在长江流域而分处上游、中游、下游的巴蜀文化、荆楚文化与吴越文化又各有特色。至于在湿润的东部发展起来的农耕文化与在干燥的西部发展起来的游牧文化,更大相径庭。这些文化类型的形成当然受到人文因素的强力作用,不过,地理环境的多样性毕竟是文化多样化发展的基础。

中国作为一个幅员辽阔的泱泱大国,早在两千多年前,其版图便“东渐于海,西被于流沙。朔南暨声教,讫于四海”

。中国各地的自然条件千差万别,经济、政治水准也参差不齐,因此,各地文化的发展极不平衡。这种由地区多样性导致的文化多元倾向,与文化“大一统”倾向相辅相成,共同构成中国这个东方大国文化的显著特点。“天下同归而殊途,一致而百虑”

。中国各地的自然条件千差万别,经济、政治水准也参差不齐,因此,各地文化的发展极不平衡。这种由地区多样性导致的文化多元倾向,与文化“大一统”倾向相辅相成,共同构成中国这个东方大国文化的显著特点。“天下同归而殊途,一致而百虑”

,《周易》的辩证思维揭示了中国历史和文化发展的统一性与多样性这两个彼此矛盾又互为补充的倾向。

,《周易》的辩证思维揭示了中国历史和文化发展的统一性与多样性这两个彼此矛盾又互为补充的倾向。

当然,统一性与多样性在各个不同的时代又并非是均等的。如果说,春秋战国时期的文化更突出地显示了多样性的光耀,那么,秦汉以后的文化则以“大一统”的庄严面孔出现,以致一体化的表象几乎遮蔽了多样性的潜质。

秦统一中国后,企图用法家的“权谋术数”作为统治思想,后因迅速激化了社会矛盾,使秦朝二世而亡。汉初,统治者为谋求战乱后的休养生息,一度借重黄老思想,实行“无为而治”。但这种以阴柔形态出现的哲学,毕竟不能充分满足统治阶级“治国平天下”的需要。统一的秦汉帝国建立后,经过两个世纪的摸索,终于在汉武帝时期开始确立儒学在文化领域的独尊地位,又经过历代帝王的“推明孔子,抑黜百家”,中国文化从多极状态走向定型化的一元状态。如果说,从春秋年间的孔丘到西汉淮南王刘安(《淮南子》的主编)可以称作多元的“诸子文化”阶段;那么,从西汉的董仲舒到近代的康有为则是一元的“经学文化”阶段,此间,随着专制制度的日趋强化,思想禁锢愈益深重,同欧洲中世纪基督教神学控制一切、亚里士多德的学说被凝固为教条的情形相似,中国宗法专制时代也把先秦儒学经典化,孔子更被推尊为“大成至圣文宣王”,文化发展的多样性遭到强有力的制约,特别是宋元以降,程朱理学被尊为官方哲学,朱熹的《四书集注》成为法定教科书,任何违背“朱注”的思想言论都被视为“大逆不道”,李贽一类抗拒某些理学教条的思想家被宣布为“异端之尤”,加上文字狱一类文化专制政策的实施,使得社会精神领域日益陷入“万马齐喑”的局面。

然而,即使在独断论盛行的时代,中国文化的多元潜质,以及与此直接相关的学派之争却未曾一日止息。在思想学术领域,同属理学的宋代诸子区分为“濂、洛、关、闽”四大家。“濂”即“濂溪学”,以创始人周敦颐故居营道濂溪得名;“洛”即“洛学”,以程颢、程颐故乡洛阳得名;“关”即“关学”,以张载故乡陕西关中得名;“闽”即“闽学”,以朱熹寓居福建得名。周、程、张、朱虽然共创理学,但其学说又各有特点,他们分别提出“理”一元论、“心”一元论、“气”一元论,呈现理学大一统前提下的多元状态。南宋时期,同属理学的朱熹的“闽学”与陆九渊的“江西学”更多有歧见,遂演出“鹅湖之会”,展开了“理”一元论与“心”一元论的大论战。这场论战延续了三个世纪,直至明代中后期,心学的又一位大师王阳明继续同朱门后学展开反复辩难,其间还发生过一场“朱子晚年定论”的大公案,引得学界沸沸扬扬。

学术文化受地理环境制约,这一点很早即被中国学者所认识。例如,黄宗羲所撰断代学术史《明儒学案》,便是以学术地理作分类标准,后继的各学术史如《宋元学案》、《清儒学案》等承袭了这一传统。这种分类办法久用不衰,恰好反映了人文地理因素,以及由此生发出来的经济、政治、风俗等因素对学术发展、学派形成的深刻而久远的客观影响。

清代学术成就斐然,其间名家辈出,论著之富、门类之多,超迈前代。据徐世昌《清儒学案》记载,清代有著作传世者共一千一百六十九人。清代是文化统制特别森严的朝代,历朝帝王都大力倡导程朱理学,但民间学者并不全以理学为然,在大一统的总格局之下,文化思潮仍然是庞杂多歧的。若考察清人的学术活动便可发现,各地区一般都有自己传统的研究领域,反映出一定历史时期学术研究的延续性和地区间的相对独立性。例如,江苏、安徽学者皆以治经为主,但治经门径方法又有差别,形成以惠栋为代表的“吴派”和以戴震为代表的“皖派”;浙江学者擅长治史,从清初黄宗羲到其子黄百家、其徒全祖望、万斯同,以至乾隆年间的章学诚,形成“浙东史学”;直隶、两湖、陕、豫等省,理学仍有广远影响。在“汉学”风靡清代学界之际,上述地域性文化的独特格局也基本维持下来。

文学艺术上因人文地理之异形成的派别更多。如宋代文坛上以黄庭坚为首的江西诗派,由长期居住在永嘉的徐照(字灵晖)、徐玑(号灵渊)、赵师秀(号灵秀)、翁卷(字灵舒)“四灵”结合成的“永嘉派”;明代以李东阳为首的茶陵派,以袁宏道、袁宗道、袁中道为首的公安派,以钟惺、谭元春为首的竟陵派;清代则有以朱彝尊为首的浙西词派,以方苞、刘大櫆、姚鼐为首的桐城派,以恽敬等开创的阳湖派,以张惠言为首的常州词派。明代画坛上以戴进为首的浙派,以沈周、文徵明为首的吴派;清代画坛上龚贤等“金陵八家”,以恽格为首的常州派,以及活跃在江苏扬州的郑燮等“扬州八怪”。这些流派莫不因地域得名,表现出地域性文化分野。当然,这种文化的地域分布所体现出来的独立性,并不排斥地域和学派之间的互相联系和彼此渗透。而正是这种既具多样性,又具统一性的发展态势,不断给中国古代文化增添活力,推动其前进。

每一个文化圈,都有核心地带、半边缘地带和边缘地带。这些地带并非凝固不变的,而是时有转移。如西欧文化圈,15、16世纪核心地带在意大利北部及佛罗伦萨;17世纪以后便转移到英国。中华文化圈的核心地带也有迁徙的情形,中国辽阔的疆域、参差不齐的地理形势不仅提供了文化多样化发展的可能性,而且为文化中心的转移创造了前提。

几千年来,中华文化的中心,大体沿着自东向西,继之又由西北而东南的方向转移。这从各朝代文明的中心——首都的迁徙轨迹中,可约略看出端倪。

与多数外国拥有较稳定、单一的首都不同,中国的京城多次转移。从古罗马到现代意大利,首都一直在罗马;巴黎自5世纪至今依然是法国首都;英国从中世纪七国战争以后始终立都伦敦。而中国古代先后涌现过数以百计的都城,上古时期,作为“政治与文化之标征”的都邑皆在东方

,且极不稳定,自商王盘庚迁殷(今安阳附近),方有较固定的都邑。安阳、西安、洛阳、开封、南京、杭州、北京成为著称于世的中国七大古都。

,且极不稳定,自商王盘庚迁殷(今安阳附近),方有较固定的都邑。安阳、西安、洛阳、开封、南京、杭州、北京成为著称于世的中国七大古都。

位于河南北部的 安阳 是目前所确认的中国最早的古都——殷墟的所在地,殷王朝曾在这里统治天下二百七十三年。东晋十六国与南北朝时期,又有后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐相继在与安阳互为隶属的邺城立都。因而安阳有“六朝故都”之称。

地处泾渭平原的

西安

及其周围地区,山河拱戴,是所谓“四塞之地”,自西周起,先后有十一个王朝在此立都。“自五帝以来,都邑之自东方而移于西方,盖自周始”

。西周在丰、镐,秦在咸阳,西汉、新莽、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐均在长安(即今西安)立都,刘玄、赤眉、黄巢、李自成曾在此建立政权,东汉也一度设都于此。自周至唐,西安一带作为都城的时间前后一千一百九十一年,故人称“千年古都”。

。西周在丰、镐,秦在咸阳,西汉、新莽、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐均在长安(即今西安)立都,刘玄、赤眉、黄巢、李自成曾在此建立政权,东汉也一度设都于此。自周至唐,西安一带作为都城的时间前后一千一百九十一年,故人称“千年古都”。

位于河南西部、黄河支流洛水流域的 洛阳 ,“处天地之中”,西周时周公即营洛邑以屏卫东方,从东周起,历东汉、曹魏、西晋、北魏、后梁、后唐七朝,隋炀帝与唐代武则天也曾从长安迁都于此。洛阳因而有“九朝名都”之誉。

“开封古城,七朝都会”。位于黄河以南豫东平原上的 开封 ,曾为战国时期的魏国都城,五代时期的后梁、后晋、后汉、后周以及北宋,又以此为京师。后期金朝,为回避蒙古人狂飙似的进攻,曾从燕京迁都开封。

“江南佳丽地,金陵帝王州”,位于长江下游的 南京 ,在公元3到6世纪,是孙吴、东晋、南朝宋、齐、梁、陈,及五代南唐的首都。明代洪武、建文及永乐前中期立都于此。19世纪中叶的太平天国也在此设都,称天京。辛亥革命后,孙中山领导的中华民国又立都南京。

水光潋滟、山色空蒙的 杭州 ,地处杭嘉湖平原南端。五代吴越国与南宋曾以它为京城所在。

北京 ,中华人民共和国的首都。它曾依次是春秋时代的燕都蓟城,五胡十六国时期前燕的都城,金朝中都、元代大都以及明清两代京师所在地。

七大古都分布于中华大地的中、西、南、北、东,似乎散漫无序,然而,它们又决不是凌乱的杂凑,古都位置的更替,隐含着天生的规则与意义深刻的历史机缘。

殷商以来,黄河中下游,也即中原一带,是全国最富饶的区域,又接近王朝版图的中心,是兵家必争之地,把握中原,意味着把握住天下,因此,从殷周至隋唐,国都始终在中原徘徊。今安阳、西安、洛阳一带被多次选为国都,原因盖出于此。

在黄河流域以政治经济中心雄踞中华之时,长江流域的开发也取得长足进展。以户口论,西汉时北方与南方呈三比一的优势;到东汉时,则变为六比五,已大体持平。

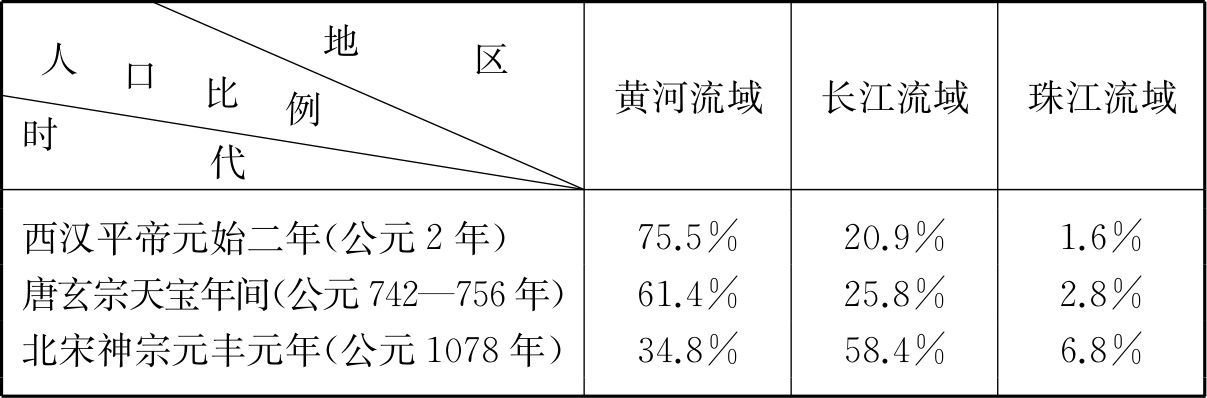

若以汉、唐、宋三朝为坐标点加以比较,其人口状况如下:

若以汉、唐、宋三朝为坐标点加以比较,其人口状况如下:

今日分布于广东、广西、福建、江西、四川、湖南、台湾等省以及东南亚各国的四千五百二十九万“客家人”

,便是自秦汉以降从中原南迁的汉人组成的民系。目前正在中国大陆和台湾以及香港、海外开展研究的“客家史”,生动展现了中华文化由北向南移动的历史。

,便是自秦汉以降从中原南迁的汉人组成的民系。目前正在中国大陆和台湾以及香港、海外开展研究的“客家史”,生动展现了中华文化由北向南移动的历史。

南方的崛起,尤以两晋、两宋为关键时期。

公元四世纪,因西晋政治腐败,导致八王之乱,匈奴贵族刘渊(?—310)建立分裂政权“汉”,开胡人入主中原之先河。至晋怀帝永嘉四年(310年),刘汉武装攻陷洛阳,俘晋怀帝,杀洛阳三万余人,史称“永嘉之乱”。此后,七十万北方士女南迁,洛阳大族也纷纷逃越黄河,出现“洛京倾覆,中州仕女避乱江左者十六七”

的状况。琅玡王司马睿在建康(今南京)建立东晋政权,更促使长江流域经济、文化迅速发展。自此,每当北方发生战乱,人民如潮水般南迁,几成通例。如唐代“自至德后,中原多故,襄邓百姓、两京衣冠,尽投江湘,故荆南井邑,十倍其初。”

的状况。琅玡王司马睿在建康(今南京)建立东晋政权,更促使长江流域经济、文化迅速发展。自此,每当北方发生战乱,人民如潮水般南迁,几成通例。如唐代“自至德后,中原多故,襄邓百姓、两京衣冠,尽投江湘,故荆南井邑,十倍其初。”

李白晚年曾目睹北方人民南逃的惨况,有诗云“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”。唐代“安史之乱”、北宋“靖康之变”,都曾导致大批中原人的南下,加速了长江流域、珠江流域、闽浙沿海及云贵高原的开发。较之北方,南方的经济水平自晋、唐以至于两宋逐渐驾而上之,正所谓:“秦汉以前,西北壮而东南稚也……,至于宋代,而壮者已老,稚者已壮矣。”唐代有“赋出天下,江南居什九”

李白晚年曾目睹北方人民南逃的惨况,有诗云“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”。唐代“安史之乱”、北宋“靖康之变”,都曾导致大批中原人的南下,加速了长江流域、珠江流域、闽浙沿海及云贵高原的开发。较之北方,南方的经济水平自晋、唐以至于两宋逐渐驾而上之,正所谓:“秦汉以前,西北壮而东南稚也……,至于宋代,而壮者已老,稚者已壮矣。”唐代有“赋出天下,江南居什九”

之说,宋代更有“苏湖熟,天下足”

之说,宋代更有“苏湖熟,天下足”

的谚语。元代立都于燕,“而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。

的谚语。元代立都于燕,“而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。

明清南方经济的重要性更有增无已。

明清南方经济的重要性更有增无已。

然而,经济重心的南移,并不意味着政治—军事重心的随之南移,因为后者的确立除经济因素外,还自有别种动力,如地理位置居中以驭四方、择都的习惯性标准、抗御北方胡人是基本战略考虑等等,使得经济重心已经逐渐南移的诸王朝,大多仍将首都设于北方。不过,仍然设置于北方的政治—军事中心必须依凭东南财赋的支撑。隋炀帝开凿通济渠,并与唐代武则天先后从长安迁都洛阳,北宋更进一步将京师东移开封,以靠近运河干道。唐宋之际中国古都在东西轴线上,有一种自西向东迁移的明显态势。

从北宋开始,东北契丹、女真等半农半牧民族兴起,农耕民族与游牧民族冲突交往的重点区段已由长城西段转至长城东段。再加之运河淤废,黄河泛滥,无论是政治、经济,还是军事、交通,关中、河洛已丧失控扼天下的地位,自宋室南渡以后,长安、洛阳、开封等古都已不具备昔日制内御外的强劲功能,以至元、明、清三朝,国都与黄河中下游无缘。长安更名安西、西安,形象地表明它已由一国雄都变为一方重镇。

以宋代分界,此前中国都城主要在东西轴线上移动,此后主要在南北轴线上移动。南宋立都临安,金朝立都燕京,崛起于北方草原的蒙元以大都为京师,成帝业于东南的朱元璋又建都南京,燕王朱棣从侄儿建文帝手中夺权,是为明成祖,他把首都迁到自己的根据地北平,升北平为北京,藉天子之威,震慑北方游牧民族,自此,北京成为明清两代国都。而兴兵南方的太平天国和中华民国又相继定都南京。

上下三千余年间,从安阳殷墟到北京紫禁城,中国古都此消彼长,他们大体沿着东西、南北两条轴线移位,这正透露出中国经济重心的转移、诸政治集团的更迭、民族关系的弛张。

关于中国文化中心的转移,明清之际思想家王夫之有相当精辟的论述。他在讨论“华夷之别”时,提出一个十分深刻的见解:华夷不同,在乎文野,而一个地区可以由野变文,也即由夷变夏;反之,一个地区又可能由文变野,也即由夏变夷。他说:

吴、楚、浙、闽,汉以前夷也,而今为文教之薮;齐、晋、燕、赵、唐、隋以前之中夏也,而今之椎钝

戾者,十九而抱禽心矣。

戾者,十九而抱禽心矣。

王夫之用唐以来先进的北方渐趋落后,蛮荒的南方则长足进步的事实,证明华夷可以易位。

王夫之还具体指明中国文化中心转移的总趋势是“由北而南”:

三代以上,淑气聚于北,而南为蛮夷。汉高祖起于丰、沛,因楚以定天下,而天气移于南。郡县封建易于人,而南北移于天,天人合符之几也。天气南徙,而匈奴始强,渐与幽、并、冀、雍之地气相得。故三代以上,华夷之分在燕山,三代以后在大河,非其地而阑入之,地之所不宜,天之所不佑,人之所不服也。

王夫之还以明朝之例说明文化中心南移的情形:

洪、永以来,学术、节义、事功、文章皆出荆、扬之产,而贪忍无良,弑君卖国、结宫禁、附宦寺、事仇雠者,北人为尤酷焉。……今且两粤、滇、黔渐向文明;而徐、豫以北,风俗人心益不忍问。

黄宗羲(1610—1695)也有与王夫之近似的观察和论述。他指出:

秦汉之时,关中风气会聚,田野开辟,人物殷盛;吴、楚方脱蛮夷之号,风气朴略,故金陵不能与之争胜,今关中人物不及吴、会久矣,……

王夫之、黄宗羲关于中国文化中心南移的描述,是“征之以可闻之实”作出的判断,因而是符合历史真情的。王夫之在此基础上更作出范围广大的推测:

地气南徙,在近小间有如此者。推之荒远,此混沌而彼文明,又何怪乎!

在近代,辽阔的中国发展也是不平衡的,文化中心进一步向东南转移。东南沿海成为中国近代文化的能量发射中心。

中国接受西方近代工业文明的影响,跨入近代社会门槛,是从东南沿海开始的。“得风气之先”的地区是广东,随后是福建和江浙。东南沿海诸省最先涌现一批“睁眼看世界”并进而“向西方求真理”的人物,如福建林则徐、严复,广东洪秀全、洪仁玕、郑观应、康有为、梁启超、孙中山,江浙冯桂芬、王韬、马建忠、张謇、章太炎、鲁迅等等。与这些先进人物的出现互为因果,近代工商业、近代新学和近代政治运动也由东南诸省和海外华侨社会中发轫。上海的江南制造总局开中国机器工业的先河,康有为在广州创办的“万木草堂”成为维新派养成所,梁启超在上海主笔的《时务报》是变法喉舌,广东更成为孙中山领导的革命运动首先活跃的省份。而近代新学、近代政治运动连同近代工商业在东南诸省兴起后,以锐不可当之势,向内地延伸、发展,形成由南而北、由东而西的运动方向,这与中国古代经济文化重心由北而南、由西而东的迁徙方向恰好相反。

同东南沿海相比,近代中国的北方和西北较为落后、保守,在一个长时间,“北洋势力”是近代中国反动阵营的代名词。而长江中游诸省,尤其是湖北、湖南,正处在较开化的东南与较封闭的西北的中间地带。借用气象学语言来说:长江中游处在湿而暖的东南风与干而冷的西北风相交汇的“锋面”,因而气象因素繁复多变,乍暖乍寒,忽晴忽雨。如果说,整个近现代中国都卷入“古今一大变革之会”,那么,两湖地区更处在风云际会的漩涡中心。诚如晚清鄂籍留日学生所说,近代湖北是“吾国最重最要之地,必为竞争最剧最烈之场”,而“竞争最剧最烈之场,将为文明最盛最著之地”

。这并非虚夸的惊世之论,而是有远见的预测。湖南在19世纪后半叶与20世纪上半叶对中国社会变革发挥的巨大作用,是举世皆知的;湖北则在20世纪初叶崛起为仅次于上海的工商业基地,继而成为辛亥革命首义之区,大革命心脏地带,土地革命的主战场之一。

。这并非虚夸的惊世之论,而是有远见的预测。湖南在19世纪后半叶与20世纪上半叶对中国社会变革发挥的巨大作用,是举世皆知的;湖北则在20世纪初叶崛起为仅次于上海的工商业基地,继而成为辛亥革命首义之区,大革命心脏地带,土地革命的主战场之一。

就近代中国社会变革而论,确乎是发难于东南沿海,而收实功于华中腹地,进而又推向华北、西北,又由华北、西北推及全国,呈现一种东方不亮西方亮,此伏彼起的不平衡发展状态。这正是中国这样一个幅员辽阔、地理环境繁复多样、经济文化发展不平衡的东方大国的特色所在。