第二章

黑格尔采纳了马基雅维利和霍布斯分别独立完成的社会斗争模式,但理论语境已经发生了根本的变化。1802年,在“自然法的科学研究方法”(Wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts)这篇论文中,黑格尔制定了他未来实践哲学和政治哲学的研究计划,而历史百年的发展已经把他和霍布斯区分了开来,其中的变化已经表现在一系列全然不同的问题中:在荷尔德林的一体化哲学(Vereinigungsphilosophie)的影响下,黑格尔开始质疑康德道德理论的个人主义前提,而正是康德的道德理论直到他在法兰克福期间一直都决定着他的思想境界。 [1] 同时,他也阅读柏拉图和亚里士多德的著作,这使他熟悉了政治哲学中存在的一种思潮,与他同时代的类似研究相比,这种思潮赋予了公共生活的主体间性以更高的地位。 [2] 最后,黑格尔当时已经开始接受英国的政治经济学,并因此而清楚地认识到:一切未来社会组织都不可避免地依存于以市场为中介的生产领域和分配领域,主体在这个领域里只能通过形式法的消极自由而被包容于社会当中。 [3]

19世纪初,上述刚刚获得的印象和取向在黑格尔的思想中渐趋成熟。黑格尔坚信:为了建立一种哲学社会学,首先必须克服原子论的迷误加给整个现代自然法传统的桎梏。这就从根本上提出了大量的理论难题。而黑格尔关于“自然法”的长篇大论只是提出了第一种解决途径。

黑格尔在文中清楚地区分了两种不同的现代自然法观念,但他认为,它们尽管泾渭分明,还是犯了同一种基本错误。自然法的“经验研究”和“形式研究”,都假定“个体存在”绝对是“第一位和最高级的”。

[4]

在这个意义上,黑格尔认为,自然法原理只要是从关于人性的虚构定义或人类学定义出发,以便在此基础上借助于更进一步的虚设,提出一种社会集体生活的合理组织方案,它们就是“经验的”。这种类型的理论所具有的原子论前提反映在下述事实中:它们始终都把人类的“自然”行为方式理解为孤独个体的单独行为过程,至于个体的共同体组织形式,则必定是额外考虑的内容,就好像是从外面加上去的。

自然法传统中黑格尔所说的“形式的”研究方法在本质上也并无二致,因为,这些研究只不过是以一种先验的实践理性概念为开端,以此取代了对人性的定义。在这种主要以康德和费希特为代表的理论中,原子论前提明显地表现为如下事实:伦理行为只能被看作是理性活动的产物,并且剔除了人性当中一切经验的倾向和需要。这里,人性也首先被理解为涉及自我的或黑格尔所说的“非伦理的”冲动的集合体;主体在获得伦理立场即获得有益于共同体的立场之前,首先必须学会抑制这些冲动。

[5]

因此,上述两种研究方法在基本概念上都落入了原子论的陷阱之中,具体来说表现为:彼此孤立的主体存在被设定为人的社会化的自然基础。但是,从这种自然定性当中再也无法有机地发展出一种伦理一体化的状态,而是必须作为“另类的和他者的”从外部加在上面。

[6]

在黑格尔看来,结果就是,现代自然法理论只能以“一体化的多数”

自然法传统中黑格尔所说的“形式的”研究方法在本质上也并无二致,因为,这些研究只不过是以一种先验的实践理性概念为开端,以此取代了对人性的定义。在这种主要以康德和费希特为代表的理论中,原子论前提明显地表现为如下事实:伦理行为只能被看作是理性活动的产物,并且剔除了人性当中一切经验的倾向和需要。这里,人性也首先被理解为涉及自我的或黑格尔所说的“非伦理的”冲动的集合体;主体在获得伦理立场即获得有益于共同体的立场之前,首先必须学会抑制这些冲动。

[5]

因此,上述两种研究方法在基本概念上都落入了原子论的陷阱之中,具体来说表现为:彼此孤立的主体存在被设定为人的社会化的自然基础。但是,从这种自然定性当中再也无法有机地发展出一种伦理一体化的状态,而是必须作为“另类的和他者的”从外部加在上面。

[6]

在黑格尔看来,结果就是,现代自然法理论只能以“一体化的多数”

这种抽象的模式,而不是按照一种所有人的伦理一体性模式,来想象“人类共同体”,也就是说,“人类共同体”只能被想象为孤立主体的组合。

这种抽象的模式,而不是按照一种所有人的伦理一体性模式,来想象“人类共同体”,也就是说,“人类共同体”只能被想象为孤立主体的组合。

但是,黑格尔政治哲学所关注的是从理论上阐明这种伦理总体状态的可能性。黑格尔的这一想法一直可以追溯到和谢林、荷尔德林共处的日子,他们起草了一部纲领性著作,被认为是“德国唯心主义的最早系统纲领”而载入思想史 [7] ;黑格尔认为:一个和解的社会只能被理解为一个自由公民组成的伦理共同体。当然,黑格尔青年时代的这一直觉观念是从美学框架中形成的;而且,作为与古典国家学说相对的结果,这种直觉观念在古希腊城邦发现了一种政治制度的样板模式。在讨论自然法的文章中,只要是在一种规范意义上谈到社会伦理总体性,黑格尔心中想到的就是古代城邦中的各种关系。黑格尔赞叹城邦国家的,是其浪漫化的环境,在公众所奉行的习俗中,共同体成员同时也可以见证着他们独特个性在主体间的表现。直到他对等级学说的理解,黑格尔的文章当中都反映出了柏拉图和亚里士多德关于城邦国家制度的理论。

可是,黑格尔已经从他当时热情拥抱的古希腊城邦理念中所发现的具体理想那里提取了一个理想共同体的一般特征。他阐述得十分清楚,由此,我们起码可以对他的文章中所运用的伦理总体性概念有一个粗略的认识:

第一,这种社会的特异性类似于有机体,可以在“普遍自由和个别自由”的“生命一体性”中看出特异性。 [8] 这就意味着,一定不能把公共生活看作是私人自由领域互相限制的结果,恰好相反,必须把它看作是一切个体实现其自由的机会。

第二,黑格尔认为,一个社会共同体内部交往所使用的风俗和习惯是普遍自由和个体自由一体化得以实现的社会媒介。为了清楚地阐明不是国家的成文法,也不是孤立主体的道德信念,而仅仅是主体间的实践立场,才能为普及了的自由提供可靠的基础,黑格尔十分精心地选择了“风俗”(Sitte)这一概念。 [9] 出于这一理由,公共“立法体系”,如黑格尔的文章所说的那样,常常仅被认为是“现有风俗”的表达。 [10]

第三,黑格尔把暂时称作“财产和权利体系”的领域纳入绝对伦理的制度组织当中,从而最终彻底超越了亚里士多德和柏拉图。与此相关的是这么一种要求:通过个体以市场为中介的各项活动和利益,揭示财产和权利体系是一个消极但具有构成意义的伦理总体性领域,后来则被黑格尔统称为“市民社会”(Bürgerliche Gesellschaft)

。黑格尔在社会理想当中努力作出的实在论转向,在他的文章当中还表现为:第一次引进进行生产和贸易的公民阶级作为不自由阶层,从而远离了古典国家学说。

。黑格尔在社会理想当中努力作出的实在论转向,在他的文章当中还表现为:第一次引进进行生产和贸易的公民阶级作为不自由阶层,从而远离了古典国家学说。

前面的讨论足以描述耶拿时期黑格尔再次使用青年时代社会理想的框架,同时也大致地勾勒了此后他将要正视的主要难题。如果确实能够证明现代社会哲学仍然被困在原子论前提之中,因而无法说明这种社会共同体的高级形式,那么,这一点对政治哲学理论主要也就意味着,必须发展出一套不同于既往的新的概念体系。所以,黑格尔必须解决的问题是:如果这套概念可以从哲学上解释一种社会组织的发展,而这一社会的伦理凝聚力量在于以承认一切公民个体自由为基础的团结形式,那么,这些又必须是什么样的概念工具呢?在耶拿期间,黑格尔的政治哲学就致力于解决由此而引发的体系性难题。在人类精神逻辑体系渐渐成型的理论脉络中,他所提出的各种方案都在这一计划中找到共同的根源,都可回溯到这一共同的根源。

不过,在论述各种自然法理论的文章中,黑格尔尚未提出一种解决这个难题的办法,但已经描画了解决问题的大致路线。为了赋予哲学社会学以一种新的基础,黑格尔建议,第一步就是用主体间的社会关系范畴取代原子论的基本概念。在一个有名的段落里,黑格尔引用了亚里士多德:

民族(Volk)……在本质上先于个体。如果孤立存在的个体根本不能自足,他就必须与一个整体的民族全体相关联,正如其他部分也与其整体相关联一样。 [11]

在这段引文出现的语境中,黑格尔仅仅是想表明,任何一种社会哲学理论主要不是来自孤立主体完成行为的过程,而是来自伦理的约束,因为主体总是已经活动在伦理约束的框架之中。所以,与原子论的社会学说相反,必须假定一种永远呈现着主体间共存的基本要素的处境乃是人类社会化的一种自然基础。黑格尔在形成这种思想的过程中,显然是受到了亚里士多德的启发,认为人性中根深蒂固地具有一种与共同体相联系的根基,而这些联系只有在古希腊城邦才充分展现了出来。 [12]

对接下来的一切起决定作用的无论如何都是第二步。黑格尔在这一步交代清楚,他如何才能阐明从一种“自然伦理”状态向社会组织形式的过渡,后者曾被他规定为一种伦理总体性的关系。在黑格尔所批判的自然法学说中,原始的社会契约模式和关于实践理性文明结果的各种假设占据了我们刚刚描述的理论立场。每一种自然法理论都应当解释清楚,克服人的“本性”如何才能创造出一种集体社会生活的有序关系。可是,在黑格尔看来,根本无须诉之于外在假设,理由很简单:他已经假设了主体间义务的存在是人的社会化过程的准自然前提条件(quasinatürliche)。因此,他必然会加以说明的,不是一般共同体形成机制的发生过程,而是社会共同体的初级转变和扩展成为更加完善的社会互动关系的过程。为了解决这种理论所提出的问题,黑格尔一开始就再次回到了亚里士多德的本体论,借用了这样一个观念:一定的过程必须采取目的论的发展形式,这样,一个原始的实在才会渐渐地展示出来。但与此同时,他又明确强调目的论过程中消极的冲突性质,以至于人们从他的思考中很容易就可以发现他在以后几年借助于承认概念反复申述的基本思想。黑格尔着手将“伦理本质取得它的真正权利”

[13]

的途径看作是一种重复发生的否定过程,社会伦理关系就要经过这一渐进的过程摆脱一直都存在的片面性和特殊性。诚如黑格尔所说,“差异的存在”使得“伦理”逾越了自然的原始阶段,并经过对遭到破坏的平衡不断加以修复,最终达到普遍与特殊的统一。积极地说,这就意味着,人类精神历史被理解为一种冲突过程,自然伦理中固有的“道德”潜能(处于“深藏和萌发”状态)在这一过程中得到了普遍化。

[14]

在同一段落中,黑格尔还说过,“伦理的生根发芽”就是“否定或主体的不断扬弃”。

然而,如果这种尚未发挥出来的伦理潜能已经作为一种现存的差异扎根在社会生活方式的基本结构当中,那它究竟又会是什么样的呢?对此,黑格尔的上述理论立场并未给出明确的回答。同样,在黑格尔的文章中,这种不断重复的否定过程应当具有怎样的社会形式也仍然是悬而未决的,而伦理潜能就是通过这一否定过程朝着普遍有效性发展的。

对于黑格尔,由于需要描述社会化第一阶段的规范内容,以便一个过程在发生的时候,既导致共同体联系的加强又带来个体自由的增长,因此,上面两个难题的解决就变得特别错综复杂了。因为,只要“伦理”的世界历史过程可以被看作是社会化与个体化的互动过程,我们就可以设想有因而生的社会形式的有机凝聚力量就在于主体间互相承认所有个体的特殊性。但是,在耶拿的早期几年,黑格尔还没有找到完成这一艰难的使命所引发的难题的合适工具。在重新解释费希特的承认理论的过程中,他同时赋予了霍布斯的斗争概念以新的意义,只有在这之后,他才有能力对这些难题作出满意的回答。 [15]

正如先前在法兰克福,在耶拿,黑格尔开始时也常常提到费希特,但是以一种批判的态度提到他。我们在上文看到,黑格尔认为费希特是自然法理论传统中“形式方法”的重要代表,不能从理论上说明“生活关系中真正自由的共同体”。 [16] 但是,紧接着关于自然法的论文,在1802年写作的《伦理体系》中,黑格尔又从正面来处理费希特的“承认”理论,目的是要用它描述那些伦理关系的内在结构,他想把这些伦理关系预先设定为一种基本的人类社会化。在“自然法的基础”(Grundlage des Naturrechts)一文中,费希特认为,承认是决定合法关系的个体之间“互动的结果(Wechselwirkung)”:主体间彼此要求对方自由行动,同时又把自己的行为领域限定在对另一方有利的范围之内,这样就形成了一种在合法关系中获得客观有效性的共识。 [17] 黑格尔首先剔除费希特模式的先验含义,然后将它直接运用于个体间各种不同的互动行为。因此,他遵循亚里士多德,一直都仅仅把交往生活方式描述为各种不同的伦理形式,认为其中存在着主体相互承认的过程。在黑格尔看来,社会伦理关系是主体间性的一种实践形式,承认运动保证了对立主体互相依赖的一致性和必不可少的相关性。在黑格尔看来,一切相互承认的关系结构永远都是一样的:一个主体自我认识到在主体的能力和品质方面必须为另一个主体所承认,从而与他人达成和解;同时也认识到了自身认同中的特殊性,从而再次与特殊的他者形成对立。但是,在承认关系的逻辑中,黑格尔又发现了一种隐含的内在动力,这就使他能够采取第二步行动,超越费希特最初的模式:因为,在一种伦理设定的相互承认关系框架中,主体永远处在了解其特殊身份的过程中;因为,主体由此而确认的总是其自我认同的新维度,所以,为了实现对个体性更为苛刻的形式的承认,他们必须通过冲突再次离开已达到的伦理阶段。在这个意义上说,形成主体间伦理关系基础的承认运动就在于和解与冲突交替运行的过程当中。不难理解,黑格尔以一种道德潜能充实了亚里士多德的伦理生活方式概念,这种道德潜能再也不是单纯来自人的本性,而是来自人与人之间的特殊关系。所以,黑格尔政治哲学的坐标从目的论的自然概念转向了社会概念,并获得了一种具有建构意义的内在张力。

在费希特冲突论的承认模式的推动下,黑格尔不仅获得了初步界定人类伦理内在潜能的可能性,而且还获得了把人类伦理潜能的“否定性”发展过程进一步具体化的机会。他所遵循的路线是重新解释一切人反对一切人的原始斗争模式,我们知道,霍布斯用马基雅维利提出的这个模式,开了现代社会哲学的先河

:如果说,主体之所以要超越和消除他们从一开始就具有的伦理关系,是因为他们认为他们的特殊认同尚未得到充分的承认,那么,由此引发的斗争就不可能纯粹是为了捍卫他们肉体存在的冲突。相反,正因为这种冲突是指向主体间相互承认人的个性维度,这种在主体间爆发的冲突一开始就是一个伦理事件。因此,并不是说,个体间的契约结束了一切人反对一切人的生存斗争的危险状态。正好相反,这种斗争作为道德媒介,引导着伦理的不成熟状态向伦理关系的更成熟水平发展。通过重新解释霍布斯模式,黑格尔发展了一种新的社会斗争理论,一种划时代的理论,按照这一理论,主体间的实践冲突可以被理解为发生在社会生活关系中的一个伦理的活动环节。

:如果说,主体之所以要超越和消除他们从一开始就具有的伦理关系,是因为他们认为他们的特殊认同尚未得到充分的承认,那么,由此引发的斗争就不可能纯粹是为了捍卫他们肉体存在的冲突。相反,正因为这种冲突是指向主体间相互承认人的个性维度,这种在主体间爆发的冲突一开始就是一个伦理事件。因此,并不是说,个体间的契约结束了一切人反对一切人的生存斗争的危险状态。正好相反,这种斗争作为道德媒介,引导着伦理的不成熟状态向伦理关系的更成熟水平发展。通过重新解释霍布斯模式,黑格尔发展了一种新的社会斗争理论,一种划时代的理论,按照这一理论,主体间的实践冲突可以被理解为发生在社会生活关系中的一个伦理的活动环节。

因此,这一新的社会理论不仅涵盖了道德张力领域,而且涵盖了通过冲突平息道德紧张的社会媒介。

因此,这一新的社会理论不仅涵盖了道德张力领域,而且涵盖了通过冲突平息道德紧张的社会媒介。

但是,这种创造性地结合霍布斯和费希特的命题而产生的基本理论观念,只是在耶拿时期的著作中才渐渐成型。在这一系列的第一部著作《伦理体系》中,这个新的理论模式首先表现在其论证结构中,因为这一结构在一定意义上反映了《利维坦》中的国家模式:黑格尔以个人间的相互承认取代了一切人对一切人的斗争,并从承认的基本形式出发开始其哲学解释,他把承认的基本形式概括为“自然伦理”。直到这些最初的承认关系遭到各种斗争的破坏,而这些斗争形式被认为是一种中间状态,并被统称为“犯罪”,一种社会整合状态才浮现出来,它在形式上可以理解为纯粹伦理的有机关系。出于方法论上的理由,黑格尔像谢林一样力图赋予文本以最简要的陈述形式。

如果在此之后又从这一形式中清理出具体的论证过程,一种社会理论模式形成的各个步骤就会清楚地显示出来。

如果在此之后又从这一形式中清理出具体的论证过程,一种社会理论模式形成的各个步骤就会清楚地显示出来。

黑格尔最初认为,原始社会关系的建立过程,就是主体从自然决定性中的解放过程。“个体性”发生在相互承认的两个阶段上;这两个阶段在个人认同得到实际确认的维度上互相区别开来。“父母和子女”的关系代表了“人类普遍的互惠行为和成长教育”,在这种关系中,主体作为有生命力的、情感上有需要的存在而彼此承认。在这里,被他人承认的个体人格的构成要素是“实践情感”,也就是说,个体依赖于生死攸关的关怀和善。养育子女的“艰苦劳动”,在黑格尔看来构成了家庭的内在规定性,同时又是为了发展子女的“内在否定性”和独立意识,因此,其结果必然是要扬弃“情感一体化”。

在第二阶段上,黑格尔依然是循着“自然伦理”概念,研究通过契约调节的物主之间交换关系这样一种遭到克服的承认形式。这条通向新的社会关系的路线被描述为一个权利普遍化的过程:主体在第一阶段建立起来的与世界的实践关系,失去了特殊的有效性条件,被改造为依靠契约保障的普遍的权利要求。从现在开始,主体作为合法要求的承担者互相承认,并因此把对方塑造为物主。在交换过程中,主体作为“个人”互相联系,他们被授予了对一切提议的交换表示“肯定”或“否定”的“形式”权利。在这个意义上,单一个体依据法律条文所受到的承认是一种消极的自由,是“用一种定性来明确自我对立面”的自由。

在第二阶段上,黑格尔依然是循着“自然伦理”概念,研究通过契约调节的物主之间交换关系这样一种遭到克服的承认形式。这条通向新的社会关系的路线被描述为一个权利普遍化的过程:主体在第一阶段建立起来的与世界的实践关系,失去了特殊的有效性条件,被改造为依靠契约保障的普遍的权利要求。从现在开始,主体作为合法要求的承担者互相承认,并因此把对方塑造为物主。在交换过程中,主体作为“个人”互相联系,他们被授予了对一切提议的交换表示“肯定”或“否定”的“形式”权利。在这个意义上,单一个体依据法律条文所受到的承认是一种消极的自由,是“用一种定性来明确自我对立面”的自由。

黑格尔有意选择用来描述承认的第二阶段的表达方式,充分地显示了他之所以仍然把这一阶段看作是伦理的“自然”形式的理由:权利关系一旦确立起来,也就形成了一种本身仍然被“特殊性原则”支配的社会状态,只有绝对伦理关系才完全从中解放出来。因为,在一种由承认的权利形式所规定了的社会组织中,主体仅仅是通过消极的自由,也就是说,仅仅是以否定社会给予的能力为基础,才相互包容,相互建构。承认的社会化运动虽然已经冲破了第一阶段上为情感家庭纽带所形成的特殊限制。但是,社会普遍化的进程首先要付出的代价是,个体在主体间得到的承认被虚空化和形式化了。如黑格尔所说,在社会内部,个体尚未被假定为“整体”,因此也还没有被假定为“根据差异重构起来的全体”。

《伦理体系》的特殊性在于:黑格尔把各种不同的斗争与承认的两种“自然”形式对立起来,并用专门一章加以讨论。此后几年,黑格尔构想了一套社会哲学,想把承认的斗争从一个伦理阶段引向下一个伦理阶段,而在这里出现的只是基本伦理和绝对伦理的两个阶段之间的不同斗争的一个独特阶段。我们很难理解,是什么理论上的理由驱使黑格尔热衷于这种独特的模式,这是一种根据社会历史和发展逻辑都无法阐明的模式。这些理由一部分是由方法论上的压力带来的,这些压力与谢林认识论的体系运用是相伴而生的。还有一部分是与霍布斯直接对立的产物,因为这一对立可能激励黑格尔以一种一体化的方式描述没有冲突的伦理的“自然”状态。无论如何,黑格尔在这里都还没有运用他的斗争模式从理论上阐明承认运动在两个阶段之间的过渡。相反,他是在不同的斗争的单一阶段上进行研究,表明这些斗争的集体效果是不断以新的冲突打断已经确立的互相承认过程。特别能够激起黑格尔兴趣的,是来自社会生活的内在斗争过程,黑格尔的分析重点是从理论上把破坏行为解释为“犯罪”的表现。

黑格尔在文中区分了各种不同的破坏行为;在他看来,这些破坏行为代表了不同的犯罪形式。

[18]

通过把每一种类型的犯罪描述为抽象自由的消极行使(抽象自由在权利化的承认关系中已经被授予了主体),黑格尔把犯罪行为与伦理的先前阶段联系了起来。只要我们同时考虑到在黑格尔的早期神学著作中就已经包含着“犯罪”的理论构想,法律形式和犯罪行为互相依赖这一论断在理论上就是可以理解的。因为在早期神学著作里,鉴于犯罪行为直接产生于个体的纯粹法律自由的不确定性,黑格尔认为,犯罪行为与法律关系的社会前提是联系在一起的。在犯罪行为中,主体破坏了这么一个事实:作为自由权利的承担者,他们仅仅是在消极意义上被整合到社会集体生活当中。

但是,在新文本中,黑格尔没有进一步利用他在早期著作中为描述犯罪而提出的理论界定的另一个侧面。这里被排除的是关于动机的思考:一个罪犯的行为代表了一种建立在法律关系结构中的抽象性和单向性的反动结构。由于缺乏肯定的构成要素,《伦理体系》没有回答这么一个问题:究竟是什么样的动机激起了犯罪行为?在论证中只有几处暗示的答案。例如,“自然的破坏”被认为对立于“文化的抽象”,在别的地方,黑格尔还说一般的犯罪就是“对立的对立”。

但是,在新文本中,黑格尔没有进一步利用他在早期著作中为描述犯罪而提出的理论界定的另一个侧面。这里被排除的是关于动机的思考:一个罪犯的行为代表了一种建立在法律关系结构中的抽象性和单向性的反动结构。由于缺乏肯定的构成要素,《伦理体系》没有回答这么一个问题:究竟是什么样的动机激起了犯罪行为?在论证中只有几处暗示的答案。例如,“自然的破坏”被认为对立于“文化的抽象”,在别的地方,黑格尔还说一般的犯罪就是“对立的对立”。

把这些表述集中起来,再把它们与更早的思想联系起来,我们可以推测,黑格尔把犯罪的出现追溯到了一种不完整的承认状态:这样一来,罪犯的内在动机就在于他发现在现有的相互承认的水平上,他没有得到让他满意的承认。

把这些表述集中起来,再把它们与更早的思想联系起来,我们可以推测,黑格尔把犯罪的出现追溯到了一种不完整的承认状态:这样一来,罪犯的内在动机就在于他发现在现有的相互承认的水平上,他没有得到让他满意的承认。

这一范围广泛的理论进一步得到了如下事实的支持:它使我们能够揭破黑格尔理解不同种类犯罪的基础逻辑。只要我们记住黑格尔努力的目标是把犯罪追溯到承认的不完全形式,他呈现破坏行为的个体类型的秩序也就是可以理解的。黑格尔把一种全然无目的的破坏行为纳入他的考虑之中。比如,他说在“自然的灭绝”或“自然的破坏”行为中,个体对那种已经形成的伦理的“抽象”经验作出无目的的反应。不甚明白的是,这是否就应该被认为是蔑视的基本形式构成了破坏行为的动机。而且,这种盲目的破坏行为在黑格尔的意义上根本就不是犯罪,因为它们缺少法律上承认自由的社会前提。

严格意义上的犯罪仅仅是伴随着黑格尔在第二阶段上引入的否定行为而出现的。一个主体在抢劫别人时,他有意违反随着法律关系的建立已经发展起来的普遍承认形式。虽然黑格尔拒绝说明这种类型的破坏行为的动机,他的论证语境还是暗示了这些行为的动机可能在于他们对抽象法律承认本身的经验。支持着这一暗示的,不仅有黑格尔讨论“践踏法律”和“抢劫目标”时的行动主义特征,

而且还有他对与掠夺犯罪行为同时出现的冲突情景的进程所作的描述。抢劫犯罪最初仅仅把主体局限在其自身所有权的范围内。可是,主体同时也遭受了打击,以致像黑格尔所说的那样,他作为“一个人”整个地受到了伤害。我们至此仍然活动在自然伦理阶段上,权利的抽象性“还没有获得现实性,还持存于某些本身是普遍的东西中”,

而且还有他对与掠夺犯罪行为同时出现的冲突情景的进程所作的描述。抢劫犯罪最初仅仅把主体局限在其自身所有权的范围内。可是,主体同时也遭受了打击,以致像黑格尔所说的那样,他作为“一个人”整个地受到了伤害。我们至此仍然活动在自然伦理阶段上,权利的抽象性“还没有获得现实性,还持存于某些本身是普遍的东西中”,

还缺少国家权威的执行权,所以每一个主体都必须独立捍卫自己的权利,因此,偷窃使每一个主体的整个认同都受到了威胁。

还缺少国家权威的执行权,所以每一个主体都必须独立捍卫自己的权利,因此,偷窃使每一个主体的整个认同都受到了威胁。

受侵犯的主体对自身人格遭到伤害的唯一合适的反应,就是积极地反击进攻者,挺身进行自卫。以被伤害个人的反抗的方式,对侵害者的犯罪进行“反弹报复”,此乃黑格尔明确地称为“斗争”的第一系列行动。这里出现的斗争是“个人”反对“个人”的斗争,是两个有法律能力的主体之间的斗争,斗争的对象是承认双方不同的要求:一方面是无限度地扩张主体的主体性这一引起冲突的要求,另一方面是赢得社会对所有权的尊重的对应要求。黑格尔认为,两种要求的冲撞所引起的不可开交的斗争结果是一种事先就决定了的事实,其中分庭抗礼的双方只有一方可能无条件地把威胁归因于作为人格的自我,因为只有受伤害的主体在反抗中是为整个人格的完整性而斗争,而罪犯却纯粹是出于他的特殊利益而实施某种行为。所以,黑格尔当即断言,第一个遭到伤害的主体在斗争中“必定占据上风”,因为“斗争使这种个人伤害事关整个人格”。

黑格尔循序渐进地研究了这种社会冲突:始于一次偷窃,终于对罪犯的“威压”,还有第三个也是最后的否定阶段即为名誉而斗争。单单从初始条件来看,这样一种冲突就体现了主体间分裂(Entzweiung)的严峻形式:冲突的基础不是侵害个体的权利要求,而是侵害个人人格的完整性。当然,黑格尔在这里再一次将这种引起冲突的特殊动机存而不论。一个人为何要通过伤害另一个主体的完整性来摧毁一种现存的承认关系框架,这一点仍然不得而知。但是,由于冲突双方都在为他们个体存在的“完整性”而斗争,因而,对于双方而言都已假定了一种整体性作为参照系。这一点我们可以这样来理解:罪犯的伤害行为背后的意图是想公开证明他的完整性,并进而表达承认完整性的诉求,可是,罪犯的伤害行为本身植根在一种先天的经验之中,即他的个体人格并未得到充分承认。

无论如何,在渐渐呈现的冲突中,对立双方都有一个共同的目标,那就是证明他们自己人格的“完整性”。根据当时的习惯用法,黑格尔把这种互相追求的意图还原为对“名誉”的需要。如黑格尔的文章所说,“名誉”最初被理解为一种对待自己的态度,通过这种态度,“单独的细节变得完整,形成了个性”。

“名誉”,因此就是我在积极认同我的一切特征和一切特性时所采取的对待自己的立场。但是,不言而喻,之所以会“为名誉而斗争”,是因为这种肯定的自我关系的可能性取决于其他主体的切实承认。只有在个体的特性、特征同时也得到了他的互动伙伴的认可和支持的程度上,个体才能真正实现自我同一。所以,“名誉”揭示的是一种肯定的自我关系,这种关系在结构上与个体特殊性获得主体间承认的前提密切相关。为此,斗争中两个主体都在追求同一目标,也就是说,都致力于使对手信服他的独特人格值得承认,从而重建由于不同理由而受到伤害的名誉。但黑格尔进一步断言,只有他们互相证明为了名誉随时准备冒生命危险,他们才有可能实现上述目标。只有准备以死相拼,我才能公开证明,我的个体目标和个体特征对我而言比肉体的存亡更加重要。就这样,黑格尔把伤害引起的冲突发展为生死斗争,由于“(一个人的)整体受到了威胁”,

“名誉”,因此就是我在积极认同我的一切特征和一切特性时所采取的对待自己的立场。但是,不言而喻,之所以会“为名誉而斗争”,是因为这种肯定的自我关系的可能性取决于其他主体的切实承认。只有在个体的特性、特征同时也得到了他的互动伙伴的认可和支持的程度上,个体才能真正实现自我同一。所以,“名誉”揭示的是一种肯定的自我关系,这种关系在结构上与个体特殊性获得主体间承认的前提密切相关。为此,斗争中两个主体都在追求同一目标,也就是说,都致力于使对手信服他的独特人格值得承认,从而重建由于不同理由而受到伤害的名誉。但黑格尔进一步断言,只有他们互相证明为了名誉随时准备冒生命危险,他们才有可能实现上述目标。只有准备以死相拼,我才能公开证明,我的个体目标和个体特征对我而言比肉体的存亡更加重要。就这样,黑格尔把伤害引起的冲突发展为生死斗争,由于“(一个人的)整体受到了威胁”,

这种斗争始终都发生在法律所支持的诉求领域之外。

这种斗争始终都发生在法律所支持的诉求领域之外。

无论黑格尔在论“犯罪”的章节中所提供的论述在整体上是多么不清晰,他总算是第一次给他的理论目的作出了一种比较精确的概观。在社会冲突三个阶段,被卷进冲突的主体认同要求渐渐扩张,这一事实排除了赋予黑格尔所描述的破坏行为以一种纯粹否定意义的可能性。总而言之,千差万别的冲突似乎正好构成了这么一个过程:通过给个体配备必要特征和洞察能力而为自然伦理向绝对伦理的过渡铺平了道路。黑格尔不仅要描述自由的消极表现是如何摧毁了初步承认的社会结构,他还要揭示,只有经过这些破坏行为,才能形成在伦理上更成熟的承认关系,只有在这样一种关系的前提下,才能真正形成“自由公民的共同体”。

在这里,我们可以用分析的方法区分出主体间行为的两个方面,这两个方面是黑格尔为了赋予社会冲突以某种学习的实践道德潜能所遵循的两个维度。一方面,显然是通过各种犯罪强加于他们的每一新挑战,主体才对他们自身独特的认同有了更多的认识。这就是黑格尔力求在语言学上指出的从“个人”向“完整的个人”过渡的发展维度。在论述“自然伦理”一节中,“个人”一词指的是这样一个个体,他最初是从主体间承认其法律能力当中获得其认同的;相反,“完整的个人”指的则是这样的个体,他首先是从主体间对他的“特殊性”的承认中获得其认同的。但另一方面,主体为了获得更大的自主性,也就必须更多地认识到他们之间是相互依赖的。这是黑格尔让名誉斗争最后悄悄地由单个主体之间的冲突转化为社会共同体之间的对质,从而力求揭示的发展维度;最后,当这些共同体遭到了不同形式犯罪的挑战之后,个体就不再作为自为关涉的行动者,而是作为“一个整体的成员”相互对立了。

在这里,我们可以用分析的方法区分出主体间行为的两个方面,这两个方面是黑格尔为了赋予社会冲突以某种学习的实践道德潜能所遵循的两个维度。一方面,显然是通过各种犯罪强加于他们的每一新挑战,主体才对他们自身独特的认同有了更多的认识。这就是黑格尔力求在语言学上指出的从“个人”向“完整的个人”过渡的发展维度。在论述“自然伦理”一节中,“个人”一词指的是这样一个个体,他最初是从主体间承认其法律能力当中获得其认同的;相反,“完整的个人”指的则是这样的个体,他首先是从主体间对他的“特殊性”的承认中获得其认同的。但另一方面,主体为了获得更大的自主性,也就必须更多地认识到他们之间是相互依赖的。这是黑格尔让名誉斗争最后悄悄地由单个主体之间的冲突转化为社会共同体之间的对质,从而力求揭示的发展维度;最后,当这些共同体遭到了不同形式犯罪的挑战之后,个体就不再作为自为关涉的行动者,而是作为“一个整体的成员”相互对立了。

如果我们把这两个发展维度联系起来当作一个整体加以考虑,就可以理解黑格尔努力运用来说明自然伦理过渡到绝对伦理的发展过程。引导黑格尔的是这样一种信念:正是随着合法承认形式的破坏,我们才意识到主体间关系当中有一个环节可以作为伦理共同体的基础。因为,罪犯首先是侵害个人权利,其次是侵害个人名誉,从而使每一个体的特殊认同对共同体的依赖成为一种共识。在这个意义上,打破自然伦理的社会冲突使主体做好了互相承认的准备,他们作为彼此依赖同时又彻底个性化的个人而互相承认。

但是,在论证过程中,社会互动的第三个阶段,即必须发展为社会成员之间质的承认关系的阶段,仅仅被黑格尔看作是一种隐而不显的假设。论述犯罪之后,黑格尔阐明的是“绝对伦理”,在阐述过程中,未来共同体的主体间性基础被说成是一种特殊的主体关系,这里所使用的是“相互直观”范畴。个体“在每一其他个体中把他自己直观为他自己”

。黑格尔借用谢林的“直观”(Anschauung)概念表明,他的确有意用这一表述方式来命名一种超越了纯粹认识上承认的主体间性关系。这一深入到情感领域的承认模式(黑格尔最可能提供的范畴是“团结”

[19]

),显然要为被法律关系所分离的个体在伦理共同体语境中可能的重聚提供交往基础。可惜,《伦理体系》的其余部分并没有沿着这条初具轮廓的有益思路展开。实际上,对承认理论尤其重要的论证线索在这一点上完全中断了,由此,黑格尔的文本就局限于说明以“绝对伦理”来规定政治关系的组织要素。结果,黑格尔的重构分析在先前诸阶段上未曾强调的困境与疑难,在文本结束时仍然不了了之。

。黑格尔借用谢林的“直观”(Anschauung)概念表明,他的确有意用这一表述方式来命名一种超越了纯粹认识上承认的主体间性关系。这一深入到情感领域的承认模式(黑格尔最可能提供的范畴是“团结”

[19]

),显然要为被法律关系所分离的个体在伦理共同体语境中可能的重聚提供交往基础。可惜,《伦理体系》的其余部分并没有沿着这条初具轮廓的有益思路展开。实际上,对承认理论尤其重要的论证线索在这一点上完全中断了,由此,黑格尔的文本就局限于说明以“绝对伦理”来规定政治关系的组织要素。结果,黑格尔的重构分析在先前诸阶段上未曾强调的困境与疑难,在文本结束时仍然不了了之。

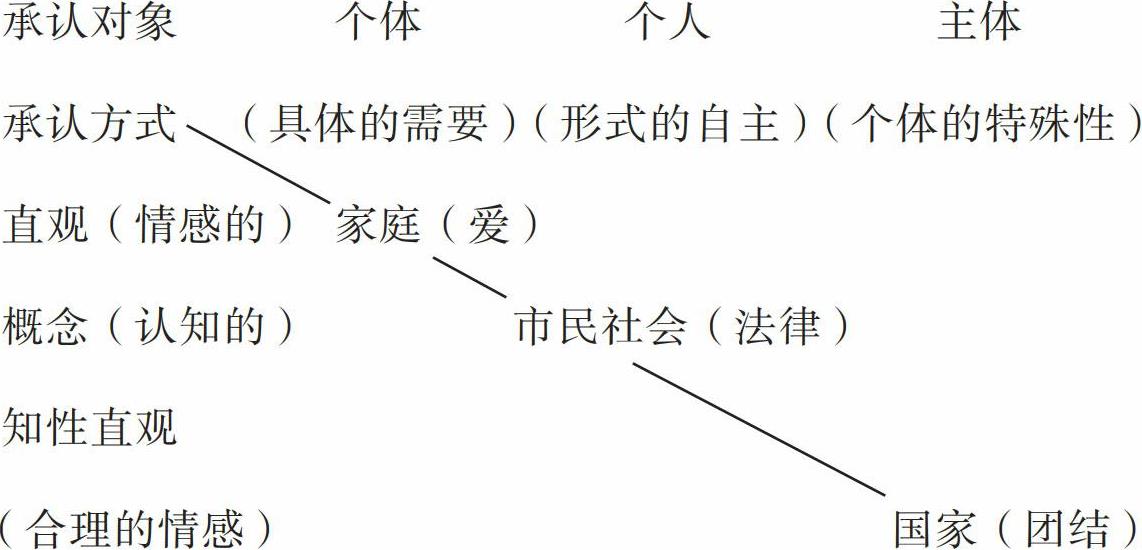

《伦理体系》在整体上不够明确,其中首先就包含这样一个问题:在什么意义上,人的伦理历史必须以承认关系的发展这一逻辑主线来进行重构?十分明显,由于黑格尔文本中亚里士多德主义的参照系统根本没有在理论上进行充分的发挥,以便把主体间承认的各种形式明确区别开来,因此,我们无疑可以反对上述理解。尽管论证过程中曾多次揭示了三种承认形式之间的区分,这些形式在实践确认的“方式”和“对象”上彼此不同:在家庭的情感承认关系中,人类个体是作为有具体需要的存在而被承认的;在法律的形式—认知承认关系中,个体是作为抽象的法人而被承认的;最后,在国家这一具有情绪启蒙意义的承认关系中,个体是作为具体的普遍,即作为特殊的社会化主体而被承认的。进一步说,如果在每一种承认关系中,制度和样态都可以更清楚地区分开来,那么,黑格尔心中的阶段理论就可以用下图表示:

图1

在这一关于社会承认不同阶段的理论中,不同的承认方式对应于不同的个人概念,因此,一系列后果都从要求越来越高的承认媒介中表现出来。但在《伦理体系》中,明显缺少相应的概念区分,以致不可能毫不含糊地推论出某种确实存在的社会承认理论。即使可能从黑格尔对谢林认识模式的运用中找到对三种承认方式的明确区分,他的文本中也仍然明显缺少主体性理论的互补性概念,运用这些概念,我们就可以对个人何以获得承认作出真正的区分。

《伦理体系》未能考虑到的第二个困难来自“犯罪”在伦理历史中的地位问题。有充分的证据说明,黑格尔之所以赋予犯罪行为在伦理形成发展过程中以一种建设性的地位,是因为犯罪行为能缓和冲突,而又是这些冲突第一次使主体认识到基本的承认关系。但是,果真如此的话,承认运动中的“斗争”要素就不仅被赋予了一种消极—过渡的功用,而且被赋予了一种形成意识的积极功用。沿着“图1”中所示“普遍化”增长方向的斜线,“斗争”要素在每一种情况下都表现了承认社会关系从一个阶段到下一个阶段过渡的实际可能性条件。但也有反对意见认为,黑格尔的理论认为各种犯罪是没有动机的,这就使得犯罪在他的论证中不可能具有系统性。如果说,在这种理论结构中,社会冲突真的应该发挥重大的作用,即把各种特殊的承认规则明朗化,那么,就有必要从理论和概念上更加具体地阐明它的内在结构。因此,在《伦理体系》中,耶拿时期的黑格尔为了说明人类伦理历史而提出的社会哲学模式显然只是一个纲要。当时他仍然缺乏关键的工具,使他能够在理论上把费希特和霍布斯具体地调和起来。

黑格尔在开始用新的参照框架取代引导他的政治哲学的亚里士多德框架时,迈出了走向更高精确性的关键一步。到现在为止,黑格尔一直都是从哲学的理念世界获得其“伦理”的基本概念的;对于这一理念世界,无论它被如何构想,对自然秩序的本体论参照总是具有根本的意义。所以,黑格尔会把人与人之间的伦理关系仅仅描述为一种基本自然的分化,如此一来,这种关系的认知性质和道德性质就变得特别不确定了。但是,在写于1803—1804年,最初被称为“实在哲学I”的“第一精神哲学” [20] 中,“自然”概念已失去了它涵盖一切的本体论意义。黑格尔不再用“自然”来命名整个现实性观念,而只是用它来指称作为他者同精神对立的现实领域,即前人类的物质自然。当然,在自然概念受到限制的同时,“精神”范畴或“意识”范畴也就越来越多地承担着精确地描述把社会生活世界和自然现实区分开来的结构原则的使命。因此,伦理领域在这里第一次被解放了出来,对精神反思过程中形成的概念定义和概念区分完全开放。 [21] 一直绝对控制着《伦理体系》的亚里士多德自然目的论,渐渐地让位于一种意识哲学理论。

这种概念的变化已经预示了最后体系的发展方向。在此转型过程中,1803—1804年的著作残篇只有一种过渡的地位。在这里,与国家相联系的伦理关系继续构成重构分析的中心,而且意识范畴仅仅是对伦理形式的说明,在这两重意义上,黑格尔仍然拘泥于他的原始研究的形式结构。

但是,即便如此,向意识哲学范畴的转化也足以赋予“承认的斗争”这一模式以一种显然是崭新的表达。黑格尔可能再也不会认为国家共同体的出现是伦理的原始“自然”形式的基本结构充满冲突的发展,相反,他必然要直接把它看作是塑造精神的过程。精神塑造过程的发生,经过了一系列语言、工具、家庭财产的中介步骤,通过运用这些中介步骤,意识渐渐学会把自己理解为“特殊性和普遍性的直接统一”

但是,即便如此,向意识哲学范畴的转化也足以赋予“承认的斗争”这一模式以一种显然是崭新的表达。黑格尔可能再也不会认为国家共同体的出现是伦理的原始“自然”形式的基本结构充满冲突的发展,相反,他必然要直接把它看作是塑造精神的过程。精神塑造过程的发生,经过了一系列语言、工具、家庭财产的中介步骤,通过运用这些中介步骤,意识渐渐学会把自己理解为“特殊性和普遍性的直接统一”

,并相应地把自己理解为“整体”。在这一新的语境中,“承认”是指一种已经“合乎理想地”发展为整体的意识所采取的一个认知步骤,在这一环节上,它“在另一个整体即意识中把自己感知为存在的整体”

,并相应地把自己理解为“整体”。在这一新的语境中,“承认”是指一种已经“合乎理想地”发展为整体的意识所采取的一个认知步骤,在这一环节上,它“在另一个整体即意识中把自己感知为存在的整体”

。在他人中感知自己这种经验必然会导致冲突和斗争,其原因在于,只有互相侵害对方的主体要求,个体才能了解到他人是否也在他们身上重新把自我指认为一个“整体”:

。在他人中感知自己这种经验必然会导致冲突和斗争,其原因在于,只有互相侵害对方的主体要求,个体才能了解到他人是否也在他们身上重新把自我指认为一个“整体”:

可是,作为一个单一[意识]整体,我的整体恰恰是这一为己之故而存在于他人之中的整体;这一整体是否被承认,是否被尊重,除非通过他人反对我的整体的行动的现象,我就无从知道;同样,正如我对他人显示为整体一样,他人也必须同等地对我显示为整体。

如这段话所示,与早期耶拿文本相比,黑格尔已经把关于承认的斗争的推理进一步加以理论化。向意识哲学的转化,使他能够毫不含糊地把引起冲突的动机置于人类精神之内,而人类精神又必须具有完整的结构,以便使它为了完全现实化而假设了对别人承认的认识,这种认识又只能通过冲突而获得。一方面,仅仅是通过体验别人对一种具有确定目标甚至是具有刺激性的挑战所作出的实际反应,个体才能确信他们得到了互动对手的承认。

另一方面,已经激起的冲突在伦理形成过程的语境中所具有的社会功能在新的理论语境中似乎没有什么根本的改变。就像在《伦理体系》中那样,冲突确实表现为一种社会整合的机制,这种机制迫使主体互相认识,以致他们个人的整体意识与他者个人的整体意识最终互相交织在一起,形成一种“普遍”意识。和早期著作一样,这种“绝对”意识最后为黑格尔提供了未来理想共同体的精神基础:作为一种社会普遍化的中介,相互承认创造了这一理想共同体,同时也就形成了“民族精神”,在这个意义上,也出现了民族风俗的“生动的实在性”

另一方面,已经激起的冲突在伦理形成过程的语境中所具有的社会功能在新的理论语境中似乎没有什么根本的改变。就像在《伦理体系》中那样,冲突确实表现为一种社会整合的机制,这种机制迫使主体互相认识,以致他们个人的整体意识与他者个人的整体意识最终互相交织在一起,形成一种“普遍”意识。和早期著作一样,这种“绝对”意识最后为黑格尔提供了未来理想共同体的精神基础:作为一种社会普遍化的中介,相互承认创造了这一理想共同体,同时也就形成了“民族精神”,在这个意义上,也出现了民族风俗的“生动的实在性”

。

。

虽然殊途同归,在结论中达到了粗略的共识,但在根本上,黑格尔的两个著作残篇之间还是存在着重大的差别,这一点是不容忽略的。当然,两个文本都把为承认而斗争看作是一种社会过程,在个体的意识形式去中心化的意义上,这一社会过程是向共同体逐渐整合。但只有早期文本,即《伦理体系》,才把同时作为个体化、增进自我能力的媒介这一更加重要的意义赋予了斗争。如果我们进一步考虑不同的思想方法必然招致的理论分歧,那么,这种显著的对比在体系上就是可以理解的。如上所述,《伦理体系》中所描述的人类互动关系的变化是一种有明确方向的变化。由于黑格尔的文本以亚里士多德为参照系,上述重构分析一开始就集中在规范的交往关系上,个体在能够彼此理解为个体化的主体之前,就必须从这种规范的交往关系中分化出来。但是,把个别主体的解放与个体间发展着的交往联系起来看,他们都将是为承认而斗争所引发和驱动的;斗争让个体渐渐意识到他们的主体要求,就此而言,斗争同时也让主体间形成了一种共同的理性情感。只要黑格尔用意识理论取代亚里士多德的参照框架,并以此设定其政治哲学的基础,他就必须抛弃上述棘手的使命。因为,黑格尔重构分析的客观领域不再是源于社会互动的形式,即“伦理关系”,源于个体意识自我中介的不同阶段,主体间的交往关系也就不能再被认为是本质上先于个体而存在的东西。

至此,黑格尔的哲学探索还是始于交往行为的基本结构,但在1803—1804年著作残篇中,他的分析却始于个体与环境在理论上和实践上的对质。这种对质带来的理智形成过程,即对于在直觉中已经实现的调停采取的精神反思形式的进一步发展,首先使一种整体意识出现在单个的主体身上,其次又随着为承认而斗争而向自我视野的普遍化和去中心化发展。在这个意义上,主体间的冲突已失去了它在《伦理体系》中所具有的第二个重要维度。因为,它不再同时代表个体意识形成的媒介,而只是留给它一种作为社会普遍化即向共同体整合的媒介的功能。黑格尔放弃了早期耶拿文本中的亚里士多德思想,同时也放弃了人类生活中的原始主体间性概念,所以,他再也不会按照主体从既有的交往关系中获得形式上的解放来思考个体化过程了。事实上,他的伦理政治理论完全失去了“社会史”的特征,不再分析发生变化的社会关系,而渐渐采取了一种分析个体如何构成社会的形式。

如果此说不谬,那么就可以断言,黑格尔转向意识哲学而获得的理论成就所付出的代价是牺牲了强有力的主体间性精神。他在1803—1804年初步设想的体系中作出了一种理论上的修改,也第一次指出了更精确地在个体意识形成的各个阶段作出概念区分的理论可能性。同时,这也创造了区分各种个人概念(他的理论中一直缺乏这种概念)的机会。可是,为了主体性理论而获得的有利地位,是以一种交往理论的丧失为代价的,事实上,这种结果也已经隐含在参照亚里士多德而提出的概念当中。转向意识哲学,使黑格尔对人类原始的主体间性理念完全视而不见,从而阻碍了提出完全不同的解决方案的可能;要提出解决方案,就应该在主体间性理论框架内对个人自主性的不同程度作出必要的区分。但是,认知步骤给黑格尔“为承认而斗争”的理念带来的范畴上的优势和理论上的劣势,只有与那部用理论的转向得出临时结论的文本联系起来,才能得到恰当的估价。在1803—1804年的《实在哲学》手稿(这是《精神现象学》之前的定稿文本)中,黑格尔已经在刚刚获得的意识哲学范式框架中对精神的形成过程进行了整体上的分析。尽管《伦理体系》的一切余韵实际上都消失了,“为承认而斗争”在这里还是有了一次系统的表达,可惜他在后来的政治哲学中再也没有作出同样的努力。

[1] 请参阅亨里希(Dieter Henrich):“黑格尔与荷尔德林”(Hegel und Hölderlin),载其《语境中的黑格尔》( Hegel im Kontext ),Frakfurt am Main,1971,第9页及以下诸页。也请参阅“黑格尔体系的历史前提”(Historische Voraussetzungen von Hegels System),前揭,第41页及以下诸页,特别是第61页及以下诸页。

[2] 伊尔廷(Karl-Heinz Ilting):“黑格尔与亚里士多德的政治学”(Hegels Auseinandersetzung mit der aristotelischen Politik),载《哲学年鉴》( Philosophisches Jahrbuch ),71,1963/1964,第38页及以下诸页。关于黑格尔对于城邦的热情,请参阅塔米尼奥(Jacques Taminaux),《德国唯心主义对早期希腊的怀念:康德和席勒、荷尔德林、黑格尔思想中的希腊文化》( La Nostalgie de la Grèce àl’ Aube de L Idealisme Allemand Kant et les Grecs dans I’iteneraire de schiller, Hueldelin, et Hegel ),La Hague,1967,特别是第1章和第5章。

[3] 关于这个复杂的问题,请参阅霍斯特曼(Peter-Rolf Horstmann):“市民社会在黑格尔政治哲学中的地位”(Über die Rolle der bürgerlichen Gesellschaft in Hegels politischer Philosophie),载里德尔(Manfred Riedel)编:《黑格尔法哲学研究文集》( Materialien zu Hegels Rechtsphilophie ),第2卷,Frankfurt am Main,1975,第276页及以下诸页。关于黑格尔对英国国民经济学的接受,请参阅卢卡奇(Georg Lukacs):《青年黑格尔》( Der junge Hegel ),载《全集》( Werke ),第8卷,Neuwied und Berlin,1967,特别是第2章第5节和第3章第5节。

[4] 黑格尔:“自然法的科学研究方法”,(Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts), Jenaer Schriften ,载《全集》,第2卷,第475页。

[5] 同上,第458页及以下诸页。这里黑格尔沿用了其“费希特哲学体系与谢林哲学体系之间的差异”(Differenz des Fichte'schen und schelling's chen systems der philosophie,1801)中所得出的批判结论,请参阅 Jenaer Schriften ,同上;此外亦可参阅里德尔,“黑格尔对自然法的批判”(Hegels Kritik des Naturrechts),载其《黑格尔法哲学研究》( Studien zu Hegels Rechtsphilosophie ),Frankfurt am Main,1969,第42页及以下诸页。

[6] 黑格尔:“自然法的科学研究方法”, Jenaer Schriften ,前揭,第45页及以下诸页。

[7] 请参阅《走向阳光:黑格尔思想的发展》(Das Ältests Systemprogramm des deutschen Idealismus),载Hegel, Werke : in zwanzig Bänden ,第1卷,前揭,第234页及以下。关于讨论的具体情况,请参阅雅梅(Christoph Jamme)Helmut Schneider(编),《理性的神话:论黑格尔“德国唯心主义最早纲领”》( Mythologie der Vernunft ,Hegels “Ältests Systemprogramm” des deutschen Idealismus),Frankfurt am Main,1984。

[8] 黑格尔:“自然法的科学研究方法”, Jenaer Schriften ,前揭,第471页。

[9] 关于“习俗”在这里的重要性,请参阅Miguel Giusti, Hegels Kritik der modernen Welt ,Würzburg,1987,第35页及以下诸页。

[10] 黑格尔:“自然法的科学研究方法”, Jenaer Schriften ,前揭,第508页。

[11] 黑格尔:“自然法的科学研究方法”, Jenaer Schriften ,前揭,第505页。

[12] 除了伊尔廷的《黑格尔与亚里士多德的政治学》之外,请参阅Giusti, Hegels Kritik der modernen Welt ,前揭,第49页及以下诸页。

[13] 黑格尔:“自然法的科学研究方法”, Jenaer Schriften ,前揭。

[14] 黑格尔:“自然法的科学研究方法”, Jenaer Schriften ,前揭,第507页。

[15] 过去几年里,有两项非常优秀的研究了费希特之于青年黑格尔承认学说的意义,它们给我的启发很大。西佩(Ludwig Siep):“为承认而斗争——论黑格尔耶拿时期著作中对霍布斯的解释”(Der Kampf um Anerkennang. Zu Hegels Auseinandersetzung mit Hobbes in den Jenaer schriften),载 Hegel Studien ,9,1974,第155页及以下诸页。又见维尔特(Andreas Wildt):《自律与承认:黑格尔在费希特接受中的道德批判》( Autonomie und Anerkennang. hegels Moralitaetskrittik im Lichte Seiner Fichte-Rezeption ),stuttgart,1982。在这些研究之前还有里德尔的著名论文“黑格尔对自然法理论的批评”。黑格尔承认理论的另一条线索可追索到卢梭,在卢梭的《论不平等》之中,他把互相承认(s'apprécier mutuellement)当作人类社会化的中心维度引进到思考中,主张正是经过这一中心维度,每一种形式的犯罪都自我转化为一种伤害形式(Jean-Jacques Rousseau, A Discourse on Inequlity ,tr. Maurice Cranston,Harmondsworth:Penguin,1984,pp.114ff.)。冯克—艾特尔向我指出这一点,对此我深表感谢。

[16] 请参阅黑格尔:“费希特哲学体系与谢林哲学体系之间的差异”,载 Jenaer Schriften ,前揭,第7页及以下诸页。这里请参阅第83页。

[17] J. G. Fichte,“Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre”,Johann Gottlieb Fichte, Fichtes Werke ,Immanuel Hermann Fichte编,第3卷,Berlin,1971,第1页及以下诸页,特别是第17页及以下诸页;请参阅西佩:《承认作为实践哲学的原则》( Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes ),Freiburg/München,1974。

[18] 请参阅索朗热(Merciet-Josa Solange):“Combat pour la reconnaissance et criminalité”,载亨里希和霍斯特曼编:《黑格尔的法哲学》( Hegels Philosophie des Rechts ,Stuttgart:Klett-Cotta,1982),Stuttgart,第75页及以下诸页。

[19] 运用“团结”来解释青年黑格尔伦理理论的某些方面,这一想法得益于维尔特在“论黑格尔对雅各宾主义的批判”(Hegels Kritik des Jakobinismus)一文中提出的建议,载内格特(Oskar Negt)编:《现实性和黑格尔哲学的后果》( Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels ,Frankfurt,1970),第277页及以下诸页。但是,与他相反,我把这一概念更直接地与社会关系形式联系起来,黑格尔运用以承认为基础的伦理构想来具体说明的就是这一社会关系形式。罗斯(Gillian Rose)提出了一种类似的但更有力的对“相互承认”的解释,据此而指称一种“既不统治、也不压抑,而是承认他人之差异与同一”的关系。见他的著作《黑格尔与社会学》( Hegel contra Sociology ),London:Athlone,1981,第69页。

[20] 关于这一文本的整体评述,请参阅迪辛(Klaus Düsing)和基默勒(Heinz Kimmerle)为黑格尔《思辨哲学体系》( System der spekulativen Philosophie ,Hamburg,1986,第vvi页及以下诸页)撰写的导论。

[21] 请参阅霍斯特曼的优秀论文“黑格尔耶拿时期系统概念的转换问题”(Probleme der Wandlung in Hegels Jenaer Systemkonzeption),载 Philosophische Rundschau ,1972,第19期,第87页及以下诸页。