在今天,我们相当随意地使用“神经症”这个词,但对它的含义并没有一个清晰的概念。通常情况下,这个词只不过是一种略显高雅的表达不满的方式:过去,我们习惯于说某个人懒惰、敏感、苛求或多疑,而现在很可能会说他有“神经症”。然而,我们在使用“神经症”这个词时,确实又是意有所指的。我们在没有意识的情况下,使用了某些标准来确定这个词所指的对象。

首先,神经症患者对事物的反应不同于一般人。在某些情况下,我们很自然地怀疑一个人有神经症。例如,一个女孩甘于平凡,拒绝加薪,也不希望与她的上级协调一致。再如,一位艺术家每周只挣30美元,如果他花更多时间来工作,就可以挣更多的钱;但他宁愿以此微薄的收入尽情享受人生,花大把的时间与女人厮混,或者沉迷于自得其乐的嗜好中。之所以称这些人为神经症患者,是因为大多数人都熟悉且只熟悉一种行为模式。这种行为模式意味着,我们希望在这个世界上出人头地,赶超他人,并赚取远远超过生存所必需的金钱。

这些例子表明,我们用来判定一个人是否患有神经症的标准,是看他的生活方式与这个时代所公认的行为模式是否一致。如果这个没有竞争欲(或者至少没有明显的竞争欲)的女孩,生活在普韦布洛(Pueblo)的印第安文化中,她会被认为是完全正常的;同样,如果那位艺术家生活在意大利南部或墨西哥的一个村庄里,他也会被认为是正常人。因为在这些环境中,如果有谁在满足绝对必要的需求之外,还想赚取更多的钱或者付出更大的努力,那将是不可思议的。我们再往前追溯,在古希腊,如果有人在超出个人需要之外还拼命工作,这种态度无疑会被认为有伤风化。

因此,“神经症”这个词,虽然本来是医学用语,现在却不能不考虑它的文化内涵。我们可以对病人的文化背景一无所知,而诊断他有一条腿骨折了;但如果因为一名印第安男孩 [1] 告诉我们,他有着深信不疑的幻觉,我们就称他是精神病患者,这是在冒极大的风险。因为在这些印第安人的文化中,对幻觉和幻象的体验被认为是一种特殊的天赋,是来自神灵的福祉。这些幻觉和幻象是被故意唤起的,拥有它们的人被认为享有某种特殊的威望。在我们的文化中,如果有人声称和他已故的祖父谈了几个小时,他会被认为患有神经症或精神病;而在一些印第安部落中,这种与祖先的交流则是一种公认的模式。再比如,如果有人因为别人提到他已故亲属的名字而勃然大怒,我们确实应该认为他有神经症;但在基卡里拉·阿巴切(Jicarilla Apache)文化中,人们有这样的反应则是完全正常的。 [2] 在我们的文化中,如果一个男人非常害怕靠近月经期的女人,我们会认为他有神经症;但在许多原始部落中,对月经的恐惧则是一种普遍的态度。

“正常”的概念不仅随着文化的不同而变化,而且随着时间的推移,它在同一文化内部也会发生改变。例如,在今天,如果一个成熟独立的女性因为自己发生过性关系,就认为自己是“一个堕落的女人”“不配得到一个正派男人的爱”,那么我们肯定会怀疑她有神经症,至少在很多社交圈子里是这样认为的。然而大约40年前,这种罪疚感则是十分正常的心态。此外,“正常”的概念也会因社会阶层的不同而有所不同。例如,封建阶级的成员认为,一个男人终日游手好闲,只在狩猎或征战中才一显身手,这再正常不过了;而一个小资产阶级的成员,如果表现出同样的态度,就会被认为明显不正常。这种“不同”还会表现在性别差异中——只要我们的社会认同性别差异,就像在西方文化中,男人和女人被认为具有不同的气质;所以,对一个女人来说,当她接近40岁时整天担心变老是“正常的”,而一个男人在这个阶段对年龄感到紧张,则会被认为有神经症。

在某种程度上,每个受过教育的人都知道,对于何谓“正常”,其实存在许多不同的标准。我们都知道,中国人的饮食习惯与西方人大不相同,爱斯基摩人的清洁观念与我们相去甚远,巫医治病的方法与现代医生亦完全两样。然而,很少有人懂得,人类不仅在风俗习惯上,而且在动机和情感上也有诸多差异,尽管人类学家已经含蓄或明确地阐述过这一点。 [3] 正如萨丕尔(Sapir) [4] 所说的那样,现代人类学的功绩之一,就是不断地重新发现和定义“正常”。

每一种文化都有充分的理由坚信,唯有它自己的情感和动机才是“人性”的正常表现。

这一观念在心理学中也不例外。例如,弗洛伊德从他的观察中得出结论,认为女人比男人更善于嫉妒;接着他试图从生物学角度来解释这一推测而来的普遍现象。

[5]

弗洛伊德似乎还假定,所有的人都体验过与谋杀有关的罪疚感。

[6]

然而,人们对待杀戮的态度千差万别,这是不争的事实。正如彼得·弗罗伊肯(Peter Freuchen)所指出的,爱斯基摩人并不认为杀人犯需要受到惩罚。

[7]

在许多原始部落中,当一名家庭成员被外来人杀害时,这个家庭受到的创伤,可以通过某一替代物来弥补。在某些文化中,儿子被人杀死后,母亲的丧子之痛可以通过收养凶手来获得平复。

[8]

这一观念在心理学中也不例外。例如,弗洛伊德从他的观察中得出结论,认为女人比男人更善于嫉妒;接着他试图从生物学角度来解释这一推测而来的普遍现象。

[5]

弗洛伊德似乎还假定,所有的人都体验过与谋杀有关的罪疚感。

[6]

然而,人们对待杀戮的态度千差万别,这是不争的事实。正如彼得·弗罗伊肯(Peter Freuchen)所指出的,爱斯基摩人并不认为杀人犯需要受到惩罚。

[7]

在许多原始部落中,当一名家庭成员被外来人杀害时,这个家庭受到的创伤,可以通过某一替代物来弥补。在某些文化中,儿子被人杀死后,母亲的丧子之痛可以通过收养凶手来获得平复。

[8]

如果进一步利用人类学的发现,我们必然会认识到,当前关于人性的一些概念是相当幼稚的。例如,我们认为争强好胜、同胞争宠、夫妻恩爱都是人性中固有的倾向,这种观念就十分幼稚。我们对“正常”的理解,完全取决于特定社会强加在其成员身上的某些行为和情感标准。但是,这些标准会因文化、时代、阶级和性别的不同而改变。

这些思考看似与心理学关系不大,实则对其影响深远。最直接的结果就是,人们不再认为心理学“全知全能”。我们的文化和其他文化存在一些相似之处,但我们不能推断两者皆出于相同的动机。假设一个新的心理学发现可以揭示人性固有的普遍趋势,这样的推测已经不再有效。这一切都证明了一些社会学家反复强调的观点:事实上并没有一种适用于全人类的正常心理学。

然而,这些局限性也有其意义,它们开启了新的理解的可能性。这些人类学思考的基本含义在于,情感和态度在很大程度上是由我们的生活环境所塑造的,包括文化环境和个人环境,两者密不可分地交织在一起。这一点反过来意味着,如果我们了解自己生活于其中的文化环境,就有可能更深刻地理解正常情感和态度的特殊性。同样,因为神经症是对正常行为模式的偏离,所以我们也有可能更好地理解神经症。

一方面,这样做意味着我们要追随弗洛伊德走过的道路,正是这条道路引导他最终向世界展示了至今让人不可思议的神经症理论。虽然在理论上,弗洛伊德将人类的怪癖追溯至生物性的驱力,但他在理论上以及更多在实践中同时强调了这样的观点,即如果不详细了解个体的生活环境,尤其是童年早期情感对我们的塑造作用,我们就无法理解神经症患者。把这一原理应用于某个特定文化中正常的和病态的人格结构问题,就意味着:如果没有详细了解这种文化对个体的影响,我们就无法理解这些结构。 [9]

另一方面,我们还必须超越弗洛伊德,向前迈出坚定的一步——虽然只有基于弗洛伊德那具有启发性的发现,才有可能做到这一点。因为尽管在某一方面,弗洛伊德已经远远领先于他所处的时代;但在另一方面,特别是对心理特征的生物学起源的过分强调,弗洛伊德仍然扎根于他那个时代的科学主义态度。他假定,在我们文化中所常见的本能驱力或客体关系,乃是由生物性决定的“人性”,或者产生于不可改变的情境(例如生物学上规定的“前生殖器”阶段、俄狄浦斯情结等)。

弗洛伊德对文化因素的漠视,不仅导致他做出许多错误的概括,而且在很大程度上,阻碍了我们理解那些真正推动自己态度和行动的力量。我认为,这种对文化因素的忽视,就是精神分析——因为它忠实地追随弗洛伊德走过的理论路径——尽管看上去具有无限的潜力,但实际上已经走进死胡同的主要原因,其症状表现就是深奥理论的不断发展和晦涩术语的大量使用。

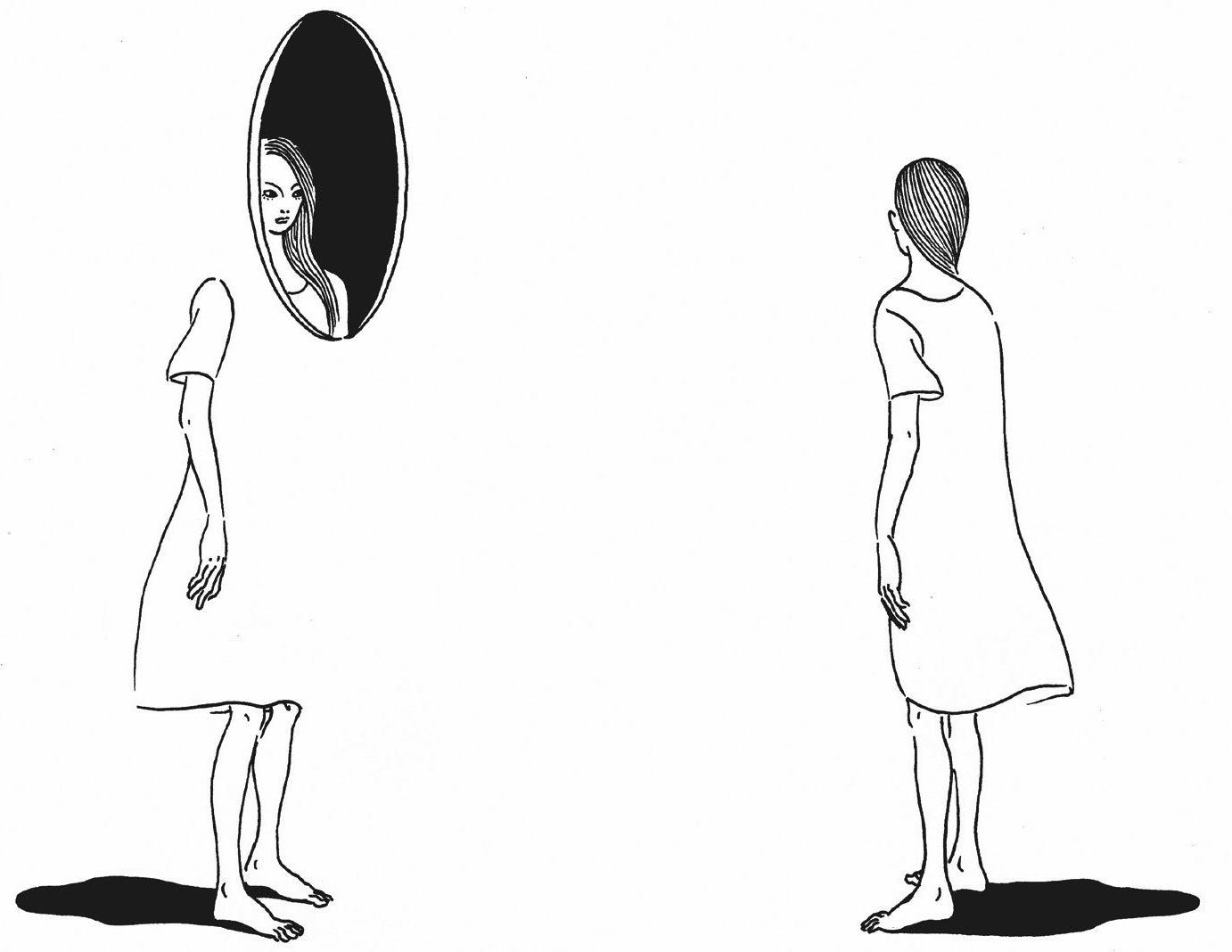

现在我们已经知道,神经症乃是对正常状态的偏离。这一标准非常重要,但它并不那么充分。人们可能会偏离一般模式,却未必患有神经症。前面提到的那位艺术家,他拒绝花更多的(超过必要的)时间去赚钱,可能患有神经症,不过也可能更明智,因为他不让自己卷入名利之争。另一方面,虽然根据表面观察,有些人非常适应当下的生活方式,但他们却可能患有严重的神经症。在这种情况下,心理学或医学的观点就十分必要了。

奇怪的是,仅根据这一观点来说明神经症的构成,也是很困难的。至少,如果我们仅仅研究外在表现,就很难找到所有神经症的共同特征。我们当然不能用各种症状作为标准,比如恐惧症、抑郁症或生理功能紊乱,因为这些症状也可能不出现。不过,几乎所有神经症中都存在某种抑制倾向(原因我将在后面讨论),但它们可能极为微妙或伪装得很好,以至于逃过我们的表面观察。如果仅仅根据人际关系中的障碍(包括性关系中的反常)来判断有无神经症,也会出现同样的困难。这些问题永远都存在,但难的是将它们识别出来。然而,即使对神经症人格结构没有深入了解,我们也可以在所有神经症中发现两个特征:一是反应的某种僵化,二是潜能与成就之间的脱节。

这两个特征都需要进一步的解释。我所说的反应僵化,指的是缺乏一种灵活性,这种灵活性使我们能够对不同的情境做出不同的反应。例如,正常人在感到事情可疑或者觉得有理由怀疑时,他才会去怀疑;而神经症患者可能不管什么情况,无论是否了解自己的处境,他都会疑神疑鬼。正常人能够分辨别人的赞美是真情实意,还是虚情假意;而神经症患者则无法区分这两种情况,他可能不分场合对其一概拒绝。正常人如果觉得有人向他提了不合理的要求,他会愤愤不平;而神经症患者则可能对任何含蓄的提醒都感到愤怒,即使他知道这是为了他的利益。正常人可能在重大而难以决定的事情上举棋不定,但神经症患者可能在所有情况下都优柔寡断。

然而,所谓的僵化也只有在偏离文化模式时,才会成为神经症的表征。在西方文明中,大部分农民对任何新奇或陌生的事物都固执地持怀疑态度,这是一种正常的现象;而小资产阶级近乎刻板地强调勤俭节约,也是一种正常的僵化。

同样,一个人的潜能与他生活中的实际成就之间的差距,也可能完全是由外部因素造成的。但如果一个人尽管天赋异禀,外部因素又十分有利,可他仍然无所作为;或者他拥有一切感受幸福的可能性,却不能享受自己所拥有的;或者一个女人尽管非常漂亮,却觉得自己无法吸引男人;那么,这些就是神经症的表现了。换句话说,神经症患者往往觉得他自己就是自己的绊脚石。

如果撇开这些外在表现,去探讨产生神经症的实际动力,我们就会发现,所有神经症都存在一个基本因素,那就是焦虑,以及为了对抗焦虑而采取的防御措施。无论神经症的结构多么错综复杂,这种焦虑始终是引发神经症并维持其运转的动力。这种说法的意思将在后文中变得更清晰,因此我在这里就暂不举例了。但即使是希望大家暂时接受这一基本原则,也需要对它做进一步的说明。

显而易见,上面这种说法过于笼统了。焦虑或恐惧——让我们暂时交替使用这两个词语——是无处不在的,对它们的防御也是如此。这些反应并不局限于人类。如果一只动物被某种危险吓到了,它要么反击,要么逃跑;人类也存在同样的恐惧和防御。如果我们害怕被闪电击中,就会在屋顶上安装避雷针;如果我们害怕发生意外事故,就会事先购买保险。这里同样包含恐惧和防御的因素。每一种文化中都存在恐惧和防御的因素,而且它们有可能被制度化。例如,人们佩戴护身符以防中邪,举办隆重的葬礼以消除对死者的恐惧,制定种种禁忌以回避行经的女人所携带的邪恶。

这些相似性很容易使我们犯下逻辑错误。如果恐惧和防御是神经症的基本因素,为什么这种制度化的、对抗恐惧的防御措施不能当作“文化神经症”的证据呢?这种推理的谬误在于,当两种现象中有一个共同元素时,我们便把两者当作一回事了。事实上,我们不会因为一座房子是石头建造的,就把这座房子叫作石头。那么,神经症患者的恐惧和防御具有哪种特征,使其不同于“文化神经症”呢?是因为神经症患者的恐惧是一种想象的恐惧吗?不是的,我们同样可以把常人对死亡的恐惧称为想象的。在这两种情况下,我们都是因对事物缺乏了解而产生恐惧。是因为神经症患者根本就不知道他自己为什么害怕吗?也不是的,原始人也可能不知道他为什么会害怕死亡。这两者的区别与意识或理性的程度都无关,而在于下述两种因素。

第一,每种文化下的生活情境都会引起一些恐惧。它们可能是由外部危险引起的(如自然、敌人),也可能是由社会关系引起的(如由压制、不公正、胁迫或挫折所激发的敌意),或者是由文化传统引起的(如传统上对恶魔、对违背禁忌的恐惧),暂不论这些恐惧是如何产生的。每个人或多或少都会受到这些恐惧的影响,但总的来说,我们可以有把握地做出假设:在每一种特定的文化中,这些恐惧强加在每个人身上,没有人能够避免它们。然而,神经症患者不仅拥有该文化中每个人所共有的恐惧,而且因为他个人的生活情境(不过,这些个人情境与普遍情境交织在一起),他还有一些在质或量上偏离文化模式的恐惧。

第二,存在于特定文化中的恐惧,通常都会由于某些保护措施(如禁忌、仪式、习俗等)而得以消解。一般说来,与神经症患者以不同方式建立起来的防御措施相比,这些防御措施代表了一种更经济的应对恐惧的方式。因此,正常人尽管必须承受自身文化的恐惧与防御,但总体上还是能够发挥他自己的潜能,并享受生活所给予他的一切。正常人能够最大限度地利用文化提供给自己的种种机会。从消极的角度讲,在他的文化中,除了不可避免的痛苦之外,他不会遭受更多的痛苦。然而,神经症患者总是比普通人遭受更多的痛苦。他必须为自己的防御付出过高的代价,包括他的生命力和发展力受损,或者更具体地说,他取得成就和享受生活的能力受损,从而导致了上文提到的差距和脱节。事实上,神经症患者总是一个饱受痛苦的人。我在讨论所有神经症的共同特征时,没有提到这一事实的唯一原因是,它并不一定能从外部观察到。甚至神经症患者本人,也可能没有意识到自己正在受苦。

谈到恐惧与防御,我担心到这个时候,许多读者已经感到不耐烦了,因为我对神经症的构成这么简单的问题,居然花了这么大的功夫来讨论。为了替自己辩解,我可以指出心理现象总是错综复杂的,即使是那些看似简单的问题,答案也绝不简单。我们一开始在这里遇到的困难也不例外,事实上,这个困难将伴随我们贯穿全书,无论我们要处理的是什么问题。描述神经症的特定困难在于,要给出一个令人满意的答案,我们既不能单独用心理学工具,也不能单独用社会学工具,而是要交替地使用这两种工具;就像我们事实上所做的那样,先使用一种,然后再用另一种。如果仅仅从动力学和心理结构的角度来看待神经症,那么我们就不得不虚构出一个并不存在的“正常人”,将其作为参照的标准。一旦我们跨越自己国家的边界,或者那些与我们有相似文化的国家的边界,就会遇到更大的困难;因为在不同的文化中,“正常人”的标准根本不同。而如果仅仅从社会学的角度去考虑神经症,将其视为对某一社会中普遍行为模式的偏离,那就严重忽略了那些已为我们所知的神经症的心理特征;而且,没有哪个国家、哪个流派的精神病学家会承认他们平常就是利用这一点来诊断神经症的。这两种取向的整合,在于使用这样一种观察方法——它既考虑到神经症患者外在表现的偏离,又考虑到心理动力过程的偏离,但不把其中任何一种偏离视为主要的和决定性的。这两种取向必须结合起来。一般来说,我们会指出恐惧和防御是神经症的内在动力之一,但只有当它们在质或量上偏离了同一文化中的共有模式时,才能构成神经症。

我们还必须在这个方向上更进一步。神经症还有另一个基本特征,那就是患者身上存在着相互冲突的倾向。而这些冲突倾向的存在,至少是它们确切的内容,神经症患者本人并不知道,他会自动地尝试达成某种妥协的处理方案。弗洛伊德曾以各种形式强调,这种无意识的处理是神经症构成所不可或缺的元素。然而,把神经症冲突与某种文化中普遍存在的冲突区分开来的,既不是这些冲突的内容,也不是它们在本质上是无意识的;在这两个方面,共有的文化冲突与神经症冲突可能完全相同。两者的区别在于这一事实:在神经症患者身上,这些冲突更加尖锐和突出。神经症患者会尝试达成妥协的处理方案——暂且称之为病态的解决方式;这些处理方案不如正常人的解决方式令人满意,而且是以牺牲整个人格为代价的。

即使回顾以上所有思考,仍然无法给神经症下一个完美的定义,不过我们可以做出如下的描述:神经症是一种由恐惧、由对抗这些恐惧的防御措施、由为了缓和冲突达成妥协的种种尝试所引起的心理障碍。出于实际的原因,只有当这种心理障碍偏离了特定文化中的共有模式时,我们才可以将其称为神经症。

[1] 参见斯卡德·梅基尔(H. Scudder Mekeel)的《诊疗与文化》( Clinic and Culture ),载于《变态与社会心理学杂志》( Journal of Abnormal and Social Psychology )第30卷(1935),第292—300页。

[2] 奥普勒(M. E. Opler),《对美国两个印第安部落的矛盾心理的解释》( An Interpretation of Ambivalence to two American Indian Tribes ),载于《社会心理学杂志》( Journal of Social Psychology )第7卷(1936),第82—116页。

[3] 参见人类学资料中的精彩阐述:玛格丽特·米德(Margaret Mead)的《三个原始社会中的性和气质》( Sex and Temperament in Three Primitive Societies );鲁斯·本尼迪克特(Ruth Benedict)的《文化模式》( Patterns of Culture );哈洛韦尔(A. S. Hallowell)即将出版的新作《民族学田野工作者的心理指导手册》( Handbook of Psychological Leads for Ethnological Field Workers )。

[4] 爱德华·萨丕尔(Edward Sapir),《文化人类学与精神病学》( Cultural Anthropology and Psychiatry ),载于《变态与社会心理学杂志》( Journal of Abnormal and Social Psychology )第27卷(1932),第229—242页。

[5] 在他的论文《两性生理解剖差异的一些心理后果》( Some Psychological Consequences of the Anatomical Distinction between the Sexes )中,弗洛伊德提出了这样一种理论,即生理解剖上的性别差异,不可避免地会导致每个女孩都嫉妒男孩拥有一具阴茎。后来,她想要拥有一具阴茎的欲望,就转化成了想要占有一个拥有阴茎的男人。然后,她就会嫉妒其他女人,嫉妒她们与男人发生的两性关系——更确切地说,是嫉妒她们占有这些男人——就像她最初嫉妒男孩拥有阴茎一样。在他做出这样的陈述时,弗洛伊德受到了他那个时代风气的影响:对全部人类的人性进行了概括性的论断,尽管他的概括只来自他对一个文化区域所做的观察。

人类学家不会质疑弗洛伊德所做观察的有效性。他们认为这些观察适合某一时代、某一文化中的某一部分人群。但是,他们会质疑弗洛伊德所做概括的有效性。他们会指出,人们对于嫉妒的态度存在着无尽的差异:在一些民族中,男人比女人更善于嫉妒;在另一些民族中,男人和女人都少有嫉妒;还有一些民族,男人和女人都异常地善于嫉妒。考虑到这些现存的差异,他们会反驳弗洛伊德——或者事实上会反驳任何人——试图根据解剖学上的性别差异来解释他观察到的东西。相反,他们会强调,有必要对生活环境的差异及其对男女嫉妒心理发展的影响进行探究。例如,对我们的文化而言,他们会提出这个问题,即弗洛伊德的观察对我们文化中的神经症女性来说是真实的,但这些观察是否也适用于我们文化中那些正常的女性呢?之所以提出这个问题,是因为那些每天跟神经症患者打交道的精神分析师经常看不到一个事实,即在我们的文化中同样也存在着正常的人。同时,还有必要追问,导致嫉妒或占有异性的心理条件是什么,以及在我们的文化中,男女生活环境的哪些不同导致了嫉妒心理发展的性别差异。

[6] 西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud),《图腾与禁忌》( Totem and Taboo )。

[7] 彼得·弗洛伊肯,《北极探险记与爱斯基摩人》( Arctic Adventure and Eskimo )。

[8] 罗伯特·布里福(Robert Briffault),《母亲》( The Mothers )。

[9] 很多学者都开始重视文化因素对于心理状况的决定性影响。埃里希·弗洛姆(Erich Fromm)的论文——《论基督教义的产生》( Zur Entstehung des Christusdogmas ),载于《意象》( Imago )第16卷(1930年),第307—373页,是最早提出并详细阐述这种方法的德语精神分析文献。后来,这种方法又被其他人所采用,如威廉·赖希(Wilhelm Reich)和奥托·费尼切尔(Otto Fenichel)。在美国,哈里·斯塔克·沙利文(Harry Stack Sullivan)是第一个认识到精神病学必须考虑文化内涵的人。其他以这种方式考虑这个问题的美国精神病学家还包括:阿道夫·梅耶(Adolf Meyer)、威廉·怀特(William A.White)[其著作《20世纪的精神病学》( Twentieth Century Psychiatry )]、威廉·希利(William A. Healy)和奥古斯塔·布朗纳(Augusta Bronner)[其著作《关于失职的最新启示》( New Light on Delinquency )]。最近,一些精神分析学家,如F. 亚历山大(F. Alexander)和A. 卡丁纳(A. Kardiner)等,已经开始对心理问题的文化内涵产生兴趣。在社会科学家中,持有这种观点的还可参见H. D.拉斯威尔(H. D. Lasswell)[其著作《世界政治学与个人的不安全感》( World Politics and Personal Insecurity )]和约翰·多拉德(John Dollard)[其著作《生活历史的标准》( Criteria for the Life History )]。