在谈到古今学者的不同时,与苏轼同时的“二程”说:“古之学者一,今之学者三,异端不与焉。一曰文章之学,二曰训诂之学,三曰儒者之学。欲趋道,舍儒者之学不可。”所谓“文章之学”,相当于我们今天说的“文学”,故文人又可称为文章家;“训诂之学”,指汉、唐以章句注疏为主的儒家传统经学;“儒者之学”特指宋代以后兴起的新儒学,即理学。宋代的儒者主要指理学家而言。

宋代新儒学滥觞于“庆历新政”时期,当时儒学复兴与古文运动结成同盟,理学先驱与宋代古文家在文化思想和政治主张上多有相同之处。如都主张重建儒家的“道统”和“文统”,强调宗经复古,主张维护君主专制的中央集权等。在后来“熙宁变法”的新、旧党争中,因在政治上都倾向于保守,一些文人作家与理学家还被视为同党。元祐年间,当以司马光为首的旧党在朝中得势后,立即尽废一切新法,起用曾受新党排挤打击的士人,包括苏轼、苏辙、黄庭坚等苏门文人和程颢、程颐兄弟一派的理学家。这就是所谓的“元祐更化”。

在元祐更化中,苏轼认为王安石想通过变法富国强兵的立场和出发点是好的,尽管事与愿违,其“新法”在实施过程中弊多利少,但其中也有一些经实践证明是行之有效的(如免役法),不可限于党人的偏见而一概废弃。他一入朝就劝说司马光别尽弃新法,司马光不听。一日,相与共论免役、差役利弊,话不投机,气得苏轼回家后连呼:“司马牛!司马牛!”(《铁围山丛谈》)由此而得罪了司马光和他手下的旧党人物。

程颐像

司马光上台不到一年就去世了,葬礼由理学家程颐主持。那天正好朝廷举行神宗灵牌放入祖祠的吉日庆典,令百官参加。苏轼等人参加了有歌唱乐队的皇家宗庙庆典后,又赶到司马光府上吊唁。然而程颐认为按照儒家的古礼,庆、吊是不可同日的,他说:“子于是日哭则不歌,岂可贺赦才了,却往吊丧?”有人反驳道:“那也只是说闻哭不歌,并没有说闻歌就不能哭呀!”(《河南邵氏闻见后录》)苏轼也认为程颐未免太拘泥于礼教传统而不近人情了,遂引用古语“糟糟鄙俚叔孙通”加以嘲讽,在士林中传为笑谈,令程颐十分难堪。

自此,文人和儒者就结下了宿怨。站在苏轼一边的文人,多视理学家为迂阔不通人情之腐儒,泥古不化而空谈性理;而站在程颐一边的儒者,多认为文人是不拘礼节的轻俊之士,难免有蔑视权威而犯上作乱之嫌。后来自命为二程传人的朱熹,要对文学家的为人和为学进行批评,并把批判的重点放到苏轼身上,也就不是毫无来由的了。

由苏轼与程颐在具体问题上发生的争执,不难看出文人与儒者在为人处世方面存在着深刻的分歧,所以他们面对忧患时的态度和思想方法也不一样。与苏轼的经历相似,程颐晚年也陷于新、旧党争之中。作为旧党成员,他被列名于元祐党人碑,朝廷下诏追毁其出生以来的文字,将他贬为“涪州编管”,像犯人一样受到管制。在这种情形下,他潜心注解《周易》,作《伊川易传》,认为《周易》是“圣人之忧患后世”之书,并把“安于义命”作为“人之处患难”时的一种处世哲学提出来。他在解释《未济》卦时说:“至诚于义命而自乐,则可无咎。”又说:“人之处患难,知其无可奈何,而故意不反者,岂安于义命者哉!”安于义命而顺从天理,是理学家对待忧患的基本态度。

所谓“义命”,也就是“天理”。孔子说:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉!”(《论语·阳货》)子夏曰:“死生有命,富贵在天。”(《论语·颜渊》)二程所说的天理是形而上的先验的万物本体,它生成一切,支配一切,其作用贯穿于世间万事万物之中,通过物象来显现。程颐认为只要把握了天下各种事物现象的会合变通之理,以施行其制度礼仪,那么就可以做到复尽天理而无所不备了。天理落实到人身上就是人心里固有的性理,所以说人的一身之上,百理具备,善于读书的人,只要能根据经书上所讲的圣人之言反求诸己,正心、诚意,就可以洞悉天理而获得一种道德自我圆满的快乐。

在北宋末和南宋初那种社会动荡、政治黑暗的现实环境中,二程的入门弟子,如杨时、谢良佐、罗从彦等,都把反求诸己作为面临忧患时的一种处世态度,终日静坐内省,心存天理而安贫乐道。从北宋到南宋,理学的发展趋势是主静的修养方法,于情感未发时体验心里的性理本体。这往往容易造就一批睟面盎背、木讷简重、喜怒不形于色的“醇儒”,看似道行高深,给人以德高望重之感,然而于实际社会政治却没有多少作用。

(明)郭诩《朱子像》

这一点朱熹的父亲朱松有切身的感受。朱氏原是一个世代业儒的望族大姓,朱松自小苦读经书,与李侗一道师事二程的再传弟子罗从彦,自以为胸藏经邦治国之道,可却生不逢时。为逃避北宋末年的金人入侵和农民起义,他在战乱中失职,流寓于尤溪旁的郑氏馆舍,忧患余生中添了一个儿子朱熹。他在《洗儿二首》中吟咏道:

行年已合识头颅,

旧学屠龙意转疏。

有子添丁助征戎,

肯令辛苦更儒冠?

身处国破家亡、内忧外患的年代,才明白过去辛辛苦苦所学的那些儒家的学问和道理,不过是一些毫无用处的屠龙之术,于国于家都没有什么好处。他只希望自己这新添的儿子能弃儒从军,做一名有助于国家征戍的壮丁,不愿让他再做苦读经书的儒生。

可是在南宋小朝廷满足于偏安一隅,君主赵构和奸臣秦桧为了主和而不惜残杀抗金名将岳飞的情况下,要想叫儿子从军报国是极不现实,也是没有出路的。朱松自己就因坚决反对宋金议和,得罪秦桧而无法在朝中立足,所以他能教给儿子的仍然只是努力诵读经书。他在《送五二郎读书诗》中说:“尔去事斋居,操持好在初。故乡无厚业,旧箧有残书。夜寝灯迟灭,晨兴发早梳。”他根据自己所接受的二程的理学,用“四书”之学教育朱熹。这只能把朱熹培养成为一个有做人操守的儒者,能读书明理而已。

朱熹自幼资性颖悟,好学深思。朱松曾指着天对他说:“此天也。”不料朱熹追问道:“天之上何物?”这使朱松大为惊讶(《朱子行状》)。朱熹自己也说,他五六岁时就常面对浩瀚的天空苦苦思索,想弄清楚天地四边之外有什么物事,天边四周也须有个尽头吧?“其时思量得几乎成病”(《语类》卷九四)。少年老成的他,思想就显得要比同龄人早熟,当同伴们只知到沙滩玩耍嬉戏时,他却独自端坐一旁,用手指在沙地上画来画去,而画的竟是八卦图,以致被人视为“神童”。

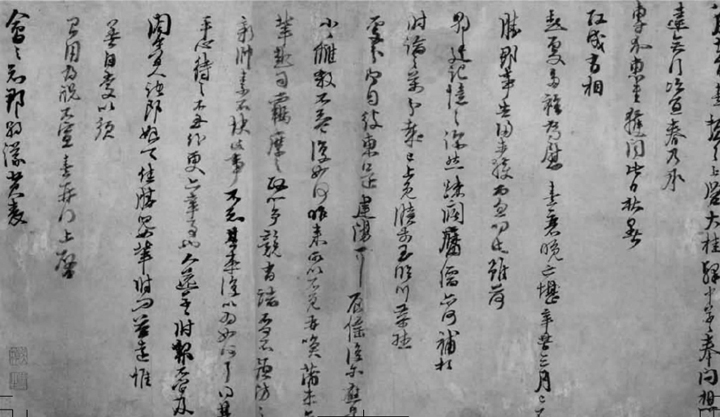

朱熹《秋深帖》(致会之知郡朝议尺牍)台湾故宫博物院藏(局部)

朱熹很早就在塾师的教导下开始接受儒家“六经”的训蒙教育,初读《孝经》,他便在书上题字说:“不若是,非人也。”在家为孝子,出门必为忠臣。朱松也有意要把朱熹教育成为恪守儒家忠孝节义的经世之才,除了教朱熹苦读经书外,还经常给他讲述古今成败兴亡的大事,激发其为国家中兴尽忠效力的气节,要他以“臣子之责”为己任。“绍兴议和”时,朱熹年方十岁,面对南宋的半壁江山和朝中主和派卖国求安的可悲现实,朱松慨然对儿子说:“太祖受命,至今百八十年矣!”言罢叹息良久。这情景使朱熹终生难忘。

受家庭教育和师友讲习的熏陶,朱熹青少年时代就树立起做当世大儒的志向,心怀忠义济世之志,而以读书明理为天职。朱松死后,他遵父嘱住崇安归依刘氏家族,师事武夷三先生。他在刘子翚家塾中读经问学,受到了更正规、更全面的儒家传统教育,即以习字而言,也强调字如其人,专门选唐代忠臣颜真卿的字帖来学,不作软媚浮浪之笔。刘子翚早年怀着抗金报国的热情为朝廷效命沙场,因靖康之变而哀愤成疾,宋室南渡后又因在朝中反对议和遭排斥,愤然归居屏山,自号“病翁”,洁身自处,潜心于“圣学心传”而无意官场沉浮。他的身教言传,对朱熹影响极大。

在读“四书”、“五经”的同时,朱熹也读了大量的佛书、道籍,而且一度迷恋于禅说仙境。但是,当他通过科举入仕和师事李侗后,儒者那种积极经世治邦的入世精神更高昂了起来。他在《送籍溪胡丈赴馆供职二首》中说:“心知不作功名计,只为苍生未敢休。”这促使他把注意力集中到社会政治的现实中来,写下了《感事抒怀十六韵》、《闻二十八日之报喜而成诗七首》等一批感时忧世的诗篇。他密切地关注着绍兴末年由金帅完颜亮南侵而挑起的宋金之战,充满了济世安邦的热情。

然而,在当时那种朝中主和派占上风的政治局面下,持反和主战态度的儒者,想实现自己“内圣外王”的政治理想是很困难的。更何况自北宋崇宁年间以来,二程理学作为“元祐学术”是朝廷明令加以禁止的,宋室南渡以后,朝政为主张对金妥协投降的奸臣秦桧等所把持,又进一步把二程学说定为“专门曲学”加以排斥,作为他们政治上党同伐异,打击忠义爱国志士的手段。当时反对主和的理学家和抗金名士,大多信奉二程学说。朱熹从刘子翚等理学三先生问学时,正值朝中反理学的政治思潮甚嚣尘上,二程学说只能通过山野传道、民间授学的方式传播,几令儒者有天下无道之感。

这也促使朱熹把儒学的命运与现实社会政治联系起来思考,具有强烈的道学忧患意识。在他看来,国家的衰落、政治的腐败,与社会人心的道德堕落和信仰危机是连在一起的,所以他把二程理学作为拯救南宋衰败之世的精神力量,企图通过振兴儒学教育来改变世道人心。在同安任主簿时,他把整顿学风与世风联系起来,向被利欲熏心的读书人宣扬儒家的“为己”之学,要学子以“志于道”为己任,立学道为己之心,超越科举入仕的章句之学而入于正心诚意之途。

就儒家做人处世的准则来说,只有正心、诚意,才能进一步做到齐家、治国和平天下,从国家政治到社会风俗,都必须通过士及士阶层的群体道德自觉和自律,才能得到明显改善。当然,国家政治的好坏,还与最高统治者有直接的关系。北宋的灭亡,荒淫无度的宋徽宗是难逃其咎的。南宋初期奸臣秦桧能任意妄为,残杀抗金名将,其背后也有宋高宗撑腰。作为充满忠君思想的儒者,朱熹不会、也不可能把罪责归结到皇帝身上,但他认为朝政的败坏、社会道德的沦丧,与君王受奸邪小人的蒙蔽大有关系,只要君王立志做“圣君”,亲君子而远小人,社会政治自然就会清明起来,国家也就有了希望。

朱熹《大桂驿中帖》册纸,33.4cm×57.3cm

试图用解决个人道德问题的方法解决社会政治问题,是朱熹道学忧患意识的现实内容,体现了儒者做人处世的社会伦理关怀和道德至上的政治观。

在师事李侗而确立了自己生平学问的大旨后,朱熹于绍兴三十二年(1162)应诏上封事,劝新即位的宋孝宗留意于致知格物、正心诚意之学,带头奉行儒家内圣之学。他说:“使事物之过乎前者,义理所存,纤微毕照,了然乎心目之间,不容毫发之隐,则自然意诚心正,而所以应天下之务者,若数一二,辨黑白矣。”(《壬午应诏封事》)他建议宋孝宗讲学明理、定计恢复和任贤修政,以为君心正,大本立,才能天下治。但孝宗对这一套道德治国的说教并不感兴趣。隆兴元年(1163),朱熹亲自入都奏事,进宫面奏三札,首先讲的也是正心诚意的“圣学”。他当面批评孝宗沉迷佛老,不好儒家的修、齐、治、平之道,所以国家不治。然后又以君臣父子的三纲五常论证宋、金的“不共戴天”之仇,反对议和,要孝宗外攘夷狄而内修政事。

这种面陈君过的忠义之举,并未能打动君心,反而使宋孝宗感到不快,于是让朱熹除武学博士。武学博士之职是以兵书、弓马、武艺教诲学者,这并非朱熹之所长,更何况还要等到次年才能正式充任!这实际上是对朱熹的嘲弄,意味着请他离京还乡,不得以道学之名干预朝政。明明是想用自己的思想学说为维护君主专制社会的长治久安服务,但却遭到了统治者的冷遇和排斥。剃头挑子一头热,这是很让朱熹感到悲哀和无可奈何的事。他在朝中还目睹了当时很多朝臣在宋、金议和问题上纷纷转向主和,“隆兴议和”已成定局,自己的建议和献策已完全不合时宜。加之此时又传来老师李侗去世的凶讯,这似乎也是一个不祥的预兆。

朱熹怀着一腔忠义不为君王赏识的悲愤回到了家乡,他在《感事再用回向壁间旧韵二首》中说:“腐儒空感慨,无策静狼烟。”但他并没有因此而放弃儒者的做人准则和处世态度,而是更加执着地以民间师友研习和著书讲学的方式,宣扬自己所信奉的二程理学,以及儒家的道德人格理想。从二程到朱熹,我们可以看到宋代儒者面临忧患时,是如何由客观走向主观,由历史走向人本,由政治走向教育,企图用读书讲学以培养道德人格的内圣修养方式,解决客观社会的政治问题。

如果说宋代士人忧国忧民的“经世”活动,在北宋时期体现为想通过改革政治而富国强兵的话,那么到了南宋,到了朱熹所处的时代,就已演变为以书院讲学和在民间推行教化为主了。朱熹到湖南讲学时,为湘中士人书写了“存忠孝心,行仁义事,立修齐志,读圣贤书”的条幅,刻石于文庙。他为岳麓书院讲堂所书的“忠孝节廉”四个大字,成为该书院后来世代相传的校训。